tagesspiegel berlin的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

tagesspiegel berlin的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 Fat Princess Petronia 和羅南.史坦格的 大審判家弗里茲・鮑爾:看檢察總長如何翻轉德國的歷史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Aktuelle News: Nachrichten aus Berlin und der Welt ...也說明:Als erste Tageszeitung bildet der Tagesspiegel ein kontinuierliches Stimmungsbild der eigenen Region ab. Ihre Meinung für Berlin zählt. Machen Sie mit. Hier ...

這兩本書分別來自 和臺灣商務所出版 。

輔仁大學 德國語文學系碩士班 裴崇德所指導 鐘文希的 W.事件-以科學研究、新聞媒體及司法判決的角 度看待同性關係 (2021),提出tagesspiegel berlin關鍵因素是什麼,來自於言論自由、研究自由、同性關係、人格權、死後人格權。

而第二篇論文輔仁大學 德國語文學系碩士班 劉惠安所指導 張菀容的 由「存在」與「表象」的面向論丹尼爾‧凱曼 小說《F》的敘事主題「人性的掙扎」 (2020),提出因為有 文學文本的敘事主題、存在與表象、丹尼爾‧凱曼、小說《F》的重點而找出了 tagesspiegel berlin的解答。

最後網站Tagesspiegel-Beilage - Freie Universität Berlin則補充:Bundesweit ist die Freie Universität Berlin die erste Hochschule, die eine solch ergiebige Kooperation mit einer überregionalen Tageszeitung eingegangen ist ...

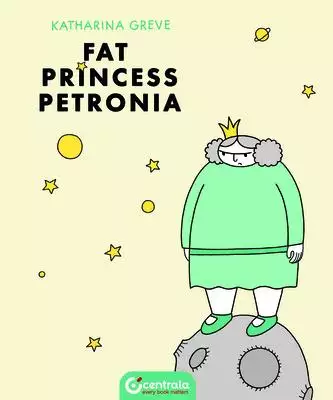

Fat Princess Petronia

為了解決tagesspiegel berlin 的問題,作者 這樣論述:

Katharina Greve, born 1972 in Hamburg, studied architecture at the Technical University, Berlin. An artist, writer, cartoonist and comic strip creator, she lives in Berlin. In addition to drawing cartoon and comic strips for Titanic, Das Magazin, Taz, Neues Deutschland, Der Tagesspiegel etc., Greve

has published several graphic novels. In 2010, she received the ICOM Independent Comic Book Prize for Outstanding Artwork and the German Comic Strip Prize for New Talent for her comic book debut. In 2013, she predicted the retirement of Pope Benedict in a comic strip and won the Sondermann Förderpre

is for Humorous Art. Her webcomic ’Das Hochhaus’ was awarded the Max and Moritz Prize for Best German-language Comic Strip at the International Comic Salon Erlangen. In 2019, Fat Princess Petronia appeared as a humorous satire of the ’Little Prince. ’

W.事件-以科學研究、新聞媒體及司法判決的角 度看待同性關係

為了解決tagesspiegel berlin 的問題,作者鐘文希 這樣論述:

本篇論文主要透過法蘭克福行政法院(LG Frankfurt a.M.)的兩次判決以及《明鏡》(Der Spiegel)、《每日鏡報》(Der Tagesspigel)、《衛報》(Guardian)三家媒體記者來探討著名英國歷史學家安娜·哈伊科瓦(Anna Hájková)於1945年發表的研究論文。因其於多次公開演講及研究論文中提及猶太女囚犯(W.)與集中營監管者安妮麗莎·科爾曼(Anneliese Kohlmann)之間有同性戀之關係,但她卻未對此說法提出任何證據。此事件已牽涉到《基本法》的第五條第三項(Hájková)以及第五條第一項(W.),法蘭克福行政法院(LG Frankfurt

a.M.)對此將安娜·哈伊科瓦(Hájková)判處停職,德國媒體也對此事件進行報導。本論文研究方法主要著重於法律,次為媒體評論。筆者首先於論文中解釋法律的專業術語,接著描述此事件歷史背景,以及相關人士於集中營中的互動、接觸,之後於第四章節與第五章節描述安娜·哈伊科瓦(Hájková)的研究論文。此外,也將探討何謂好的研究與壞的研究,並於第二章節說明媒體報導須在符合法律規範中陳述事實,並且保持中立立場。經過長時間的努力,筆者最終認為《明鏡》報導立場並非中立,且其中也不包含最終的法律判決,而《每日鏡報》報導所陳述的事實並非完全正確,且有隱瞞重要事件。最後,《衛報》的報導則是採取W.之立場,但並非

完全偏袒,其媒體有陳述雙方所發表之意見。

大審判家弗里茲・鮑爾:看檢察總長如何翻轉德國的歷史

為了解決tagesspiegel berlin 的問題,作者羅南.史坦格 這樣論述:

拒絕沉默的司法人、電影《大審判家》中的檢察總長, 德國轉型正義代表人物! 了解德國傳奇檢察官如何拋開傷痛,重啟追緝納粹與思辨之路。 弗里茲・鮑爾是一位偉大的法律工作者與人文主義者, 他的故事被改編成電影《大審判家》,獲獎無數! 他不只翻轉了戰後德國的命運,讓德國走上反思之路, 他的傳奇一生也成為德國多部電影的重要題材! 一位打破沉默圍牆、扭轉當代德國的關鍵人物, 一本令國際矚目的傳記楷模! 本書受到高度好評與推薦,更被德國與國際媒體譽為「法律工作者必讀之書」、「令人欲罷不能的一部傳記」,更能理解今日德國走過的重要道路!弗里茲・鮑爾迫使德國人看清戰後德國面臨的

課題,他是在依然深受納粹餘孽影響的年輕聯邦德國的司法體制裡,完成法蘭克福的奧斯威辛大審判。為了將阿道夫・艾希曼帶上法庭受審,他與以色列的特務合作。然而,這位英勇的獨行俠到底是怎樣的一個人呢?作者講述鮑爾成為德國政壇話題人物、偉大的法律工作者暨人文主義者的傳奇人生。 1963年,「奧斯威辛」(Auschwitz)成了德國人家喻戶曉的詞彙。二十二名納粹黨羽遭到起訴,一場舉世矚目的大審判在法蘭克福展開。這一切全得歸功於一個人:弗里茲・鮑爾,德國黑森邦的一位檢察長。身為猶太人,又是德國社會民主黨黨員,他在1936年時設法逃離了納粹德國。在大戰結束重返德國後,他引發了戰後德國社會對於納粹份子應當負

起的罪責的熱烈討論,更排除萬難,在依然深受納粹餘孽所影響的年輕聯邦德國的司法體制裡,完成了「法蘭克福奧斯威辛大審判」。在阿登納(Konrad Adenauer)時代休養生息的氛圍下,鮑爾的種種言行,不僅惹惱了他的同行,為他樹立了許多敵人,更使他成了一個極具爭議性的人物。 作者藉由這部傳記告訴了我們,鮑爾是如何改變整個德國,促使這個國家走上反思之路,而鮑爾的勇氣又是如何帶給這個國家恢復名聲的契機。 弗里茲・鮑爾勇往直前,對於「人性」、「道德」的辯證, 思索戰後德國的轉型正義與未來, 正義與罪責,始終是戰後德國面臨的課題。 名人推薦 「沒有人應該順從!如果一項法律或一項

軍事命令是犯罪的,那麼每個人都有義務去反抗它。」-德國聯邦憲法法院院長安德烈亞斯・弗斯庫勒教授(Prof. Dr. Andreas Voßkuhle)特別專文推薦;附作者給台灣中文版獨家專序 林育立(駐德記者) 、蔡慶樺(作家) 、蕭宇辰(「臺灣吧」、「故事Story Studio」共同創辦人) 聯合推薦 媒體讚譽 「令人信服的闡述,動人心弦的刻劃。」——克里斯多夫・克拉克(Christopher Clark),《夢遊者》(The Sleepwalkers)作者 「宏偉壯闊。」——丹尼爾・凱曼(Daniel Kehlmann) 「堪稱寶藏的一本引人入勝的政治傳記

。」——《達姆城迴聲報》(Darmstädter Echo) 「令人欲罷不能。」——《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung) 「一部優秀的傳記。」 ——《時代周報》(Die ZEIT) 「史坦格將看似枯燥的司法素材化為一本有趣、生動且極為引人入勝的好書。」——《歐芬巴赫郵報》(Offenbach-Post) 「這是一部由擔任法律工作者與新聞工作者同樣夠格的羅南・史坦格所撰寫的傳記。這部深入刻劃弗里茲・鮑爾的傳記,採用了一些新的素材。史坦格並不屬於那種惡意爆料的記者,但他所揭露的某些內幕卻可能會讓當年的弗里茲・鮑爾以他的職位與事業付出代價。」 ——《每日

鏡報》(Der Tagesspiegel) 「令人印象深刻……。史坦格不單只是描繪了一位勇敢對抗時代精神的英雄的片面形象,同時他也揭露了這位英雄軟弱的一面。」——德國廣播電台文化台(Deutschlandradio Kultur) 「羅南・史坦格的這本好書……始於生於一九〇三年的弗里茲・鮑爾的人生中的一場意外;這位主角的人生座右銘是:『己所不欲,勿施於人。』」——《前進報》(Vorwärts) 「弗里茲・鮑爾的相關傳記中的楷模。」 ——《匯報》(Allgemeine Zeitung) 「史坦格表示,鮑爾是打破沉默圍牆的人。」 ——波蘭《選舉報》(Wyborcza)

「羅南‧史坦格的這本情感細膩的書,不僅值得我們仔細閱讀,更重要的是,它能提醒我們每個人應堅持反對所有無論新的或舊的納粹口號。」——《國際政治與社會》期刊(Internationale Politik und Gesellschaft;IPG) 「法律工作者必讀!」 ——《慕尼黑水星報》(Münchner Merkur)

由「存在」與「表象」的面向論丹尼爾‧凱曼 小說《F》的敘事主題「人性的掙扎」

為了解決tagesspiegel berlin 的問題,作者張菀容 這樣論述:

本論文以丹尼爾‧凱曼(Daniel Kehlmann,1975- )的作品《F》(F,2013)作為文本探討之主體,由德國語言學學者Jürgen H. Petersen提出的敘事理論與Klaus Brinker論篇章主題(Textthema)以及敘事式主題展開形式(die narrative Themenentfaltung)的理論出發,對作品中主角人物之本質「存在」與其謊言和偽裝的「表象」進行整理與分析,探討主角人物的真實自我與追求生涯目標時的掙扎與困境,並對主題「人性的掙扎」作出闡釋。丹尼爾‧凱曼的作品《F》敘述弗里德蘭(Friedland)家族的故事,小說共分為六個章節。亞瑟‧弗里德蘭

(Arthur Friedland),兩段婚姻、三個男孩的父親,在生活中沒有任何相當成就,且受到一位催眠師的啟發而離家多年追尋寫作夢想。他的三個兒子─害羞的馬丁(Martin Friedland)長大後成為沒有信仰的天主教神父。雙胞胎弟弟艾瑞克(Eric Friedland)成為處於信用崩潰邊緣的理財顧問,而雙胞胎哥哥伊凡(Iwan Friedland)成為專門偽造名畫的販售者。在2008年全球金融危機爆發前的那年夏天,他們同時陷入了災難性的事件中。每個看似獨立的章節卻又與某個事件互相串連。作者透過亞瑟與三個兒子的故事,清楚描繪出人性對於自我存在價值的掙扎與衝突,反映現代人對於追求目標與慾望時

所產生之焦慮與恐懼。

想知道tagesspiegel berlin更多一定要看下面主題

tagesspiegel berlin的網路口碑排行榜

-

#1.Berlin chciałby znów mieć Polskę po swojej stronie w dialogu ...

„Jednak latem 2014 trio negocjacyjne z Niemiec, Francji i Polski zostało zredukowane do duetu” – zauważa „Tagesspiegel”. Od tamtego czasu tylko ... 於 forsal.pl -

#2.Autobahn-Blockaden der Klimaschützer: Kann das legitim sein?

Berlin (dpa) - Nach zweieinhalb Wochen immer neuer Autobahnblockaden ... Steffi Lemke (Grüne) laut „Tagesspiegel“: „Es ist absolut legitim, ... 於 www.rheinpfalz.de -

#3.Aktuelle News: Nachrichten aus Berlin und der Welt ...

Als erste Tageszeitung bildet der Tagesspiegel ein kontinuierliches Stimmungsbild der eigenen Region ab. Ihre Meinung für Berlin zählt. Machen Sie mit. Hier ... 於 www.tagesspiegel.de -

#4.Tagesspiegel-Beilage - Freie Universität Berlin

Bundesweit ist die Freie Universität Berlin die erste Hochschule, die eine solch ergiebige Kooperation mit einer überregionalen Tageszeitung eingegangen ist ... 於 www.fu-berlin.de -

#5.Berliner Zeitung-Verleger Holger Friedrich äußert sich zur ...

... Berliner Zeitung, schrieb zu der Holtzbrinck-Recherche: "Gerade mit Blick auf unser Konkurrenzblatt Der Tagesspiegel hat sich gezeigt, ... 於 kress.de -

#6.Der Tagesspiegel | eurotopics.net

It is the most widely subscribed-to paper in Berlin but is still predominantly read in the western districts of the city. Since 2014, editor-in-chief Lorenz ... 於 www.eurotopics.net -

#7."Tagesspiegel": Berlin liczy na Polskę w negocjacjach ws ...

Po wizycie kanclerza Niemiec Olafa Scholza w USA i prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Moskwie, Berlin ponownie liczy na Polskę jako ... 於 www.polsatnews.pl -

#8."Tagesspiegel" startet "Tatort Berlin" | Special | Podcast Day

True Crime geht immer – dachte sich auch der Berliner "Tagesspiegel" und recherchierte für die neue Reihe "Tatort Berlin – Ermittler auf der ... 於 www.wuv.de -

#9.Verlag Der Tagesspiegel | LinkedIn

Verlag Der Tagesspiegel. Buch- und Zeitschriftenverlage. Berlin, Berlin 5.429 Follower:innen. Das Leitmedium aus der Hauptstadt. Jobs anzeigen Folgen. 於 de.linkedin.com -

#10.Tagesspiegel - Home | Facebook

Tagesspiegel, Berlin. 169714 likes · 20534 talking about this. Das Leitmedium der Hauptstadt. 於 www.facebook.com -

#11.Apple (Deutschland)

Entdecke die innovative Welt von Apple. Kaufe iPhone, iPad, Apple Watch, Mac und Apple TV und finde Zubehör, Entertainment und Gerätesupport. 於 www.apple.com -

#12.Der Tagesspiegel - Wikipedia

Der Tagesspiegel ist eine 1945 gegründete Tageszeitung aus Berlin. Er hat vor der Berliner Zeitung und der Berliner Morgenpost die höchste Auflage unter den ... 於 de.wikipedia.org -

#13.TU Berlin Supplement in the “Tagesspiegel” newspaper

TU Berlin Supplement in the “Tagesspiegel” newspaper. News from research on the environment, climate, and civil society. How do we feel when ... 於 www.tu.berlin -

#14.Der Tagesspiegel: aktuelle News & Infos - T-Online

Berlin : Umweltsenatorin Bettina Jarasch hat Corona. Auch vor dem Berliner Senat macht das Coronavirus nicht Halt. Nach der Infektion der ... 於 www.t-online.de -

#15.Leserschaft - Tagesspiegel - iq media marketing GmbH

nettoeinkommen: Mit über 3.486 Euro im Monat liegt das durchschnittliche HHNE der Tagesspiegel-Leser deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt. (LA Berlin 2020) ... 於 www.iqm.de -

#16.Individuality and Modernity in Berlin: Self and Society from ...

West Berlin thus became the crucial site of totalitarianism theory. ... 9 Melvin Lasky, 'Totalitarismus Nummer Zwei', Der Tagesspiegel, 5 November 1947. 於 books.google.com.tw -

#17.Verlag Der Tagesspiegel GmbH - media:net ...

Er hat die höchste verkaufte Auflage aller Zeitungen in Berlin mit seit über zehn Jahren wachsendem Marktanteil. Der Tagesspiegel zählt als Leitmedium der ... 於 www.medianet-bb.de -

#18.Walls, Borders, Boundaries: Spatial and Cultural Practices ...

“Kind an der Oberbaumbrücke ertrunken: Verhalten der DDR bei den Rettungsversuchen scharf verurteilt,” Tagesspiegel (Berlin), 13 May 1975, 1 and 2; ... 於 books.google.com.tw -

#19.Tagesspiegel - Twitter

Tagesspiegel. @Tagesspiegel. Das Leitmedium aus der Hauptstadt.. Berlin tagesspiegel.de Born September 27, 1945 Joined March 2009. 於 twitter.com -

#20.Verlag der Tagesspiegel - Berlin.de

Verlag: Verlag der Tagesspiegel GmbH, Askanischer Platz, Berlin–Kreuzberg – Information zu Kontakt, Öffnungszeiten, Anfahrt und mehr. 於 www.berlin.de -

#21.Tagesspiegel (@tagesspiegel) • Instagram photos and videos

103k Followers, 595 Following, 3887 Posts - See Instagram photos and videos from Tagesspiegel (@tagesspiegel) 於 www.instagram.com -

#22.Death in Berlin: From Weimar to Divided Germany

West Berlin's newspapers' response to the controversy in this context is telling. The editors of the Tagesspiegel averred that it was “well and good” for ... 於 books.google.com.tw -

#23.Große Mehrheit der Berliner gegen Autobahn-Blockaden

Der Tagesspiegel - Berlin (ots) - Zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner halten Autobahnblockaden für ungerechtfertigt. 於 www.presseportal.de