skype手機版狀態的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦亞倫‧甘奈特寫的 尋找創意甜蜜點:掌握創意曲線,發現「熟悉」與「未知」的黃金交叉點,每個人都是創意天才 和提摩西.沃克的 像芬蘭這樣教:快樂教、快樂學的33 個祕密都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Webex 視訊相容性和支援也說明:視訊系統或軟體 型號 版本 Cisco TelePresence 會議室系統 Cisco 1300/3000/3200 1.10.13 Cisco TelePresence 會議室系統 Cisco TX9000/9200 6.1.10 Cisco TelePresence 會議室系統 Cisco IX5000/IX5200 8.1

這兩本書分別來自大塊文化 和遠流所出版 。

佛光大學 傳播學系 徐明珠所指導 李秉凱的 LINE使用者之職場社交焦慮、工作關係與自我揭露行為之研究 (2019),提出skype手機版狀態關鍵因素是什麼,來自於LINE、即時通訊軟體、職場社交焦慮、工作關係、自我揭露行為。

而第二篇論文國立嘉義大學 輔導與諮商學系研究所 黃財尉所指導 潘盈廷的 大學生線上社會支持量表編製初探研究 (2018),提出因為有 大學生、社會支持、線上社會支持、線上通訊軟體的重點而找出了 skype手機版狀態的解答。

最後網站[問題] skype如何保持上線狀態?則補充:作者wesron (蕃薯) ; 看板MobileComm ; 標題[問題] skype如何保持上線狀態? ; 時間Tue Jul 30 18:04:33 2013 ; 推 filiaslayers:這干手機版屁事? 07/30 18:22.

尋找創意甜蜜點:掌握創意曲線,發現「熟悉」與「未知」的黃金交叉點,每個人都是創意天才

為了解決skype手機版狀態 的問題,作者亞倫‧甘奈特 這樣論述:

靈感是鍛鍊來的! 每個人都有足夠的創意潛力,而且都可以鍛鍊。 拆解創意曲線的4大法則,鍛鍊你的創意肌肉,強化你的創意體格! +吸收 +模仿 +創意社群 +反覆修改 ⊙本書未出版即獲全球暢銷作家大力推薦! 丹尼爾‧品克▂《未來在等待的銷售人才》 安德斯‧艾瑞克森▂《刻意練習》 賽斯‧高汀▂《紫牛》 ⊙創意曲線四大法則關鍵字 +如何吸收?──大量、原型、第三方資料、20%法則、潛移默化 +如何模仿?──限制、由下而上、重新混合、重建模式 +如何打造創意社群?──衝突、合作、打開耳朵、收集、行內與行外之間 +如何反覆修改?──構思、縮小範

圍、培育、意見回饋 ◆書籍簡介 行銷企業家亞倫‧甘奈特揭開所謂「創意天才」的神祕面紗, 以及各領域突破性商業成就背後的科學及祕密。 一直以來,我們都以為創意是天才獨有的配備,那些天資聰穎、得天獨厚的少數,往往在一些特別的時刻,靈光乍現,天外飛來一筆。沒有特殊天賦者,大概就到此為止,無視那種種潛在的跡象。大致說來,我們不是天才,就是非天才,本書作者卻指出事情並非我們所想的那樣。近年的研究結果告訴我們,創意發想達到的商業成就,背後有一套可預測的理論,從寫暢銷小說到成功創業、推出有效的行銷案,無不例外。 世界上最有創意的人士發現,我們會受到新奇跟熟悉的事物吸引。一旦瞭解甘奈

特所謂「創意曲線」的機制,也就是當「新奇」與「熟悉」之間達到最佳張力的時刻,每個人都可以開拓出一條成功的路徑。 這本書讀來興味盎然,從百老匯舞台劇《致艾文‧漢森》的製作團隊,到Reddit網站創辦人,從Netflix的內容長,到米奇林星級主廚,收錄了許多精彩的故事及各種不凡的見識。作者甘奈特揭櫫創意成就的四大法則,歸納整理出各個案例背後共通的模式。最難能可貴的是,他讓讀者瞭解,這些方法能幫助每個人創造自己的靈光乍現時刻。 本書特色 ‧作者出身業界,擁有絕佳實務經驗:除了創業的公司,甘奈特也為各大企業分析過行銷創意案。曾獲選《Inc.》及《富比士》雜誌「三十歲以下最具潛力的傑出人士

」。 ‧創意不是難以摘取的果實:小時候的我們都是創意源源不絕的孩童,長大後卻逐漸畫地自限,創意顯得愈來愈抽象、遙不可及。其實,發揮創意只需要某種絕佳時機點的判斷與行為觀察。我們創意潛能一直都在,俯首即是,唾手可得。 ‧簡單、易學、實用:作者列舉各種生活化的創意發想案例,搭配簡易的圖片解說,在不為人注意的細節中,歸納出值得深入的模型。不會特別複雜或困難,一般人都可從容上手。 ‧創意平民化:創意並非天才或有天賦者獨有的才華,只要掌握了基本原則,培養識別創意甜蜜點的能力,在生活或工作中與創意為伍,讓點子發酵,改變自己的人生道路,絕非難事。 名人推薦 胡湘雲 台灣奧美首席創意

長 許榮哲 華語首席故事教練 鄭宇庭 新手書店店長 盧建彰 創意人 (按姓氏筆畫排列) 推薦 各界佳評 《尋找創意甜蜜點》要打破人們對創意抱持的有害信念──創意只屬於生下來就是天才的人。亞倫‧甘奈特的論點強而有力,他主張,其實我們都擁有潛力,能夠想出巧妙的點子,化作現實。這本書穿插生動的奇聞軼事,你將一覽創意的科學和實務,開始突破自我。──丹尼爾‧品克(Daniel Pink),《什麼時候是好時候》、《未來在等待的銷售人才》作者 這是一趟有趣、愉快的創意之旅。好消息是,作者行文順暢、文思泉湧;如果你超想發揮創意,創意就在那裡等著你。──賽斯‧高汀(Seth G

odin),《夠關鍵,公司就不能沒有你》作者 如果你覺得自己沒有靈感、發揮不出創造力、創意貧乏……這就是為你而寫的書。亞倫‧甘奈特讓我們明白,你其實不是沒創意,只是做得不對。──安‧韓德莉(Ann Handley),《人人都在寫》作者 具洞察力、富創造力、可實際應用,《尋找創意甜蜜點》讓我們不再將創意和難以複製的靈光乍現畫上等號。本書指出一條經過詳細研究的明路,帶我們走向源源不絕的靈感和創意成就。──尚恩‧艾科爾(Shawn Achor),紐時暢銷書《潛力無窮》、《哈佛最受歡迎的快樂工作學》作者 網際網路為內容創作者、有創造天賦的人,以及任何有意分享自己想法的人,提供了公平競

爭的環境。《尋找創意甜蜜點》從學術的觀點說明,妨礙人們彼此連結,乃至最終互相瞭解的結構性障礙已然改變,同時也讓我們看見,每個人都有能力創造出具創意的傑出作品。──艾力克斯‧奧漢尼安(Alexis Ohanian),初始資本公司與Reddit論壇共同創辦人 任何想要更有創意卻不得其門而入的行銷人士,都非常適合閱讀本書。甘奈特清楚指出,創造爆紅產品和舉辦轟動一時的活動,不是什麼神祕的事情,而是一種應該學習並具備的重要技能。──米根‧艾森柏格(Meagen Eisenberg),MongoDB公司執行長 如果你想瞭解創意、培養自己的創造力,並讓創造力發揮得淋漓盡致,《尋找創意甜蜜點》就是

你需要的書。──理查‧佛羅里達(Richard Florida),《創意新貴》作者 數位行銷人士不可不讀《尋找創意甜蜜點》。我們負責講動人的故事,讓讀者產生共鳴。甘奈特明白點出,磨練這項技巧不僅辦得到,而且許多人都走過這條路,可以按圖索驥。──貝弗莉‧傑克森(Beverly Jackson),美高梅國際酒店集團社交策略副總裁 亞倫‧甘奈特在《尋找創意甜蜜點》中揭開創意的神祕面紗,為讀者提供工具,展開更有創意的生活。這本書可讀性甚高,各種研究、故事及出人意表的洞見強力結合,即使自認並非創意人士的讀者,也能輕鬆運用創意,而創意人士則能因此將潛力發揮得淋漓盡致。──向珊瑩(Sanyin

Siang),杜克大學K教練領導力與倫理中心執行長教練及執行主任 阿波羅登月計畫可說是人類做過最有創意的事。不論是從個人還是專業的角度出發,我都對阿波羅計畫抱持很大的熱情,而且可以確定,這個計畫會誕生,是眾人努力的結果。現在五十年過去,亞倫‧甘奈特讓大家看見,如何透過一個了不起的系統,將這股創造的力量用在點子發想或公司營運上,而且他的說明引人入勝、節奏明快。你還在等什麼?有亞倫當你的嚮導,是你登陸月球的時候了!──大衛‧米爾曼‧史考特(David Meerman Scott),著有十本暢銷書,包括即將拍成強檔大片的《登月大作戰》 甘奈特訪問成就不凡的企業家,讓我們看見,創意點子的產

生,如同奧運選手的奪牌表現,不是突然發揮天分的結果。兩者都是準備和練習多年的成果。本書揭露有效的實行方法,例如密集地自學、做實驗,從大師和同儕身上尋求意見回饋,以及逐步改進產品的點子。──安德斯‧艾瑞克森(K. Anders Ericsson),康拉迪傑出學者及佛羅里達州立大學心理學教授、《刻意練習》共同作者 《尋找創意甜蜜點》是以創新為業的人士必讀的一本書。而且亞倫‧甘奈特是這個世代最聰明的一位企業家和作家。他的文筆清新、具有說服力,讀來妙趣橫生。你會發現自已讀得欲罷不能。──申恩‧史諾(Shane Snow),《夢幻團隊》與《聰明捷徑》作者 我們能透過學習變得有創意嗎?《尋找創

意甜蜜點》提供有力的證明,我們可以的。甘奈特訪問了仍在世的偶像人物和舉足輕重的研究人員,描繪出創意的樣貌,那並非神祕事件,而是有神經科學依據的實用技巧。最後,他實現了封面文案的承諾,揭開神祕面紗,告訴我們如何在最理想的時機、想出絕佳的點子。這是一本必讀好書。──艾瑪‧卡拉絲寇(Emma Carrasco),美國國家地理學會行銷長 作者簡介 亞倫‧甘奈特(Allen Gannett) 行銷分析服務網站TrackMaven的創辦人暨執行長。這間公司是行銷先鋒,分析數百萬則行銷內容,發掘可付諸實行的真知灼見,協助各品牌揭開社群、內容和數位廣告背後的科學。客戶包括奇異公司、微軟、萬豪國際、

富達投信,及其他《財星》五百大企業。甘奈特曾獲選《Inc.》及《富比士》雜誌「三十歲以下最具潛力的傑出人士」也替《Fast Company》雜誌撰寫文章,題材範圍,橫跨數位生活中的科學與藝術。最新力作《尋找創意甜蜜點》,全面解說創意要如何追求。 譯者簡介 趙盛慈 專職自由譯者,喜歡深思與推敲文字。譯有《聽見聲音的地景》、《什麼時候是好時候》,並合譯《品味選擇題》。 前言 第一部:顛覆創意神話 1 夢中靈感 2 聽信謊言 3 神話的起源 4 什麼是才能? 5 什麼是天才? 6 創意曲線 第二部:創意曲線的四大法則 7

第一項法則:吸收 8 第二項法則:模仿 9 第三項法則:創意社群 10 第四項法則:反覆修改 後記 誌謝 參考資料及研究方法說明 註釋 前言 關於創意的本質,我們一直聽到一則謊言。 一如大家的記憶所及,我們的文化流傳著一個不朽的神話──創意來自於靈光乍現。撰寫暢銷小說、畫出令人崇敬的畫作,或是開發高人氣手機應用程式,這些事情都具有一種神祕的特質,跟理性思維、邏輯無關,只有「天才」能夠辦到,對我們這些凡夫俗子來說卻遙不可及。 幾百年來,我們已經服膺這樣的說法,因為智者和評論家一再興高采烈說著創意天分的故事,強調個人、潛意識,以及創意成就背後看似神聖

的安排。 我撰寫《尋找創意甜蜜點》的目的是要揭開創意成就的真相:爆紅事物的背後其實皆有科學依據,而且今時今日,神經科學讓我們擁有前所未見的能力,足以破解並設計不可或缺的「啟發」時刻,創造讓大眾愛不釋手的流行作品。 我對模式一向很著迷。小時候,不知花了多少時間打電玩,同時觀察人工智慧是如何運作,讓我打敗虛擬對手並拯救王國(或是星球、國家──我想大家應該知道我在說什麼)。這種對模式的著迷到了青少年時期,經歷一些了轉變,有一陣子,我一心一意想上電視參加遊戲節目(而且表現得不錯)。 今日,這個一輩子都是怪咖的人,找到了兩個家。 白天,我經營一間公司,和大品牌攜手合作,協助他們挖

掘行銷資料背後的意義──換句話說,就是尋找模式。我們根據過往的資料,幫助《財星》(Fortune)五百大企業和高成長新創公司,瞭解未來能夠成功的行銷管道、訊息和戰略。 晚上,我則盡一切努力解答一個問題──創意成就是否有模式存在。過去的兩年,我訪問過好幾位世界上最成功的創作者,包括料理界巨擘、暢銷小說家,甚至是YouTube頂尖玩家。我和這個世代好幾位首屈一指的創意天才同桌而坐、共進餐點、一起聊天或用Skype通話。除此之外,我也和聲望卓著的學者討論創意、天才及神經科學領域的研究。 結果,我發現了什麼? 創意神話竟然只是迷思罷了。你不必天生擁有X戰警的超能力,也可以在藝術或商業

領域成就斐然。事實上,成功創意人士的確掌握了某種打造爆紅事物的模式,只是任何人都可以運用。這個模式符合直覺,但也可以學習,而且跟神祕主義扯不上邊。你不必吃迷幻藥找靈感,更不必祈禱醍醐灌頂的那一刻降臨。 我發現,我們可以刻意模仿那些被捧上天的創意天才,看他們怎麼做,再照本宣科就是了,不久我們也能創造、執行自己超棒的點子。 現在就讓我們開始吧。 第一章夢中靈感時間是一九六三年十一月。保羅‧麥卡尼(Paul McCartney)睡醒後,心中縈繞著一段他在夢中聽見的旋律。這名二十一歲的流行歌手,住在倫敦市中心溫坡街五十七號頂樓的房間裡。他踉蹌走向房內一架小型鋼琴。那是什麼旋律?他坐

在鋼琴前,試著重現在睡夢中聽到的音符。感覺真熟悉。他終於拼湊出來了:G和弦、升F小七和弦、B和弦、E小和弦、E和弦。他彈了一遍又一遍。他喜歡這個旋律聽起來的感覺,但他確信這個旋律一定來自某一首他曾經聽過、但幾乎忘掉的歌曲。就跟許多音樂家一樣,他擔心自己可能挪用了另一首歌的旋律。太耳熟了,他心想。我以前在哪裡聽過?麥卡尼在夢中聽見的旋律,最後譜成了〈昨日〉(Yesterday),是音樂史上翻唱次數最多的一首歌,有三千種不同版本。這首歌在美國的電視和廣播節目中表演超過七百萬次,還是史上獲利第四高的歌曲。麥卡尼本人談到這首知名歌曲時曾說:「這可能是一首世紀之作。」事實上,〈昨日〉很可能是二十世紀最紅

透半邊天的一首歌,而且看樣子是做夢得來的結果。麥卡尼告訴《真蹟紀念輯》(The Beatles Anthology)其中一名採訪者,這段經驗強烈影響他看待創意的方式:「它就這樣在夢中找上我,實在不可思議。所以我不敢妄稱什麼都知道;我覺得音樂實在神祕得不得了。」對研究創意的人來說,保羅‧麥卡尼腦中突然浮現優美的旋律,是天分閃現、創意無預警找上藝術家的經典例子:此時「靈光一閃」,點子猛然浮現在人的意識知覺中。這些靈感爆發的狀態沒有顯而易見的來源,在本質上無法預料。正因為這樣的本質,使得靈感爆發具有一種超自然的特性。所有在淋浴、跑步或走路時想出超棒點子的人,或多或少都經歷過這種時刻。不管是J‧K‧羅

琳在前往倫敦的火車上突然想出撰寫《哈利波特》的點子,還是莫札特不費吹灰之力便譜出曲子,這些情境在現代成了我稱為創意靈感理論的要素──也就是成功的創意事蹟來自神祕的內在流程,中間穿插令人料想不到的天分閃現。而且我們的文化始終認同一個概念:一個獨立自主的人,如果生來擁有絕佳天賦,能夠純粹因為靈感而有驚人之作。

LINE使用者之職場社交焦慮、工作關係與自我揭露行為之研究

為了解決skype手機版狀態 的問題,作者李秉凱 這樣論述:

本研究旨在探討Line使用者之職場社交焦慮、工作關係與自我揭露行為之關係。本研究採用Wheelee and Grotz (1976) 所提出之心理學角度,說明個體在自我揭露行為程度的狀態,作為理論基礎,進一步探討使用者的職場社交焦慮在工作關係中與自我揭露行為產生之關係。為因應傳播科技與傳播行為之改變,本研究以即時通訊軟體Line使用者為研究對象,探討透過使用Line所產生的職場社交焦慮、工作關係與自我揭露行為間之新關係。傳統心理學對現代傳播應用科技而言是否有所變化,本研究運用Google表單以利便利抽樣進行問卷調查,並使用SPSS 20版本統計軟體進行資料分析,在前測確定信效度無誤後,

再度發放問卷,收回有效問卷274份,在統計上進行包括信度及效度分析、敘述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、相關、迴歸分析及多元迴歸分析等,確認研究結果。本研究結果顯示 : 職場社交焦慮之發表焦慮對工作關係具有顯著負向影響成立,互動焦慮對工作關係具有顯著負向影響成立;工作關係對自我揭露行為(低、中、高)具有顯著正向影響成立;職場社交焦慮之發表焦慮對低度自我揭露行為具有顯著負向影響成立,互動焦慮對低度自我揭露行為具有顯著負向影響成立。本研究結果可提供做為後續研究之參考。

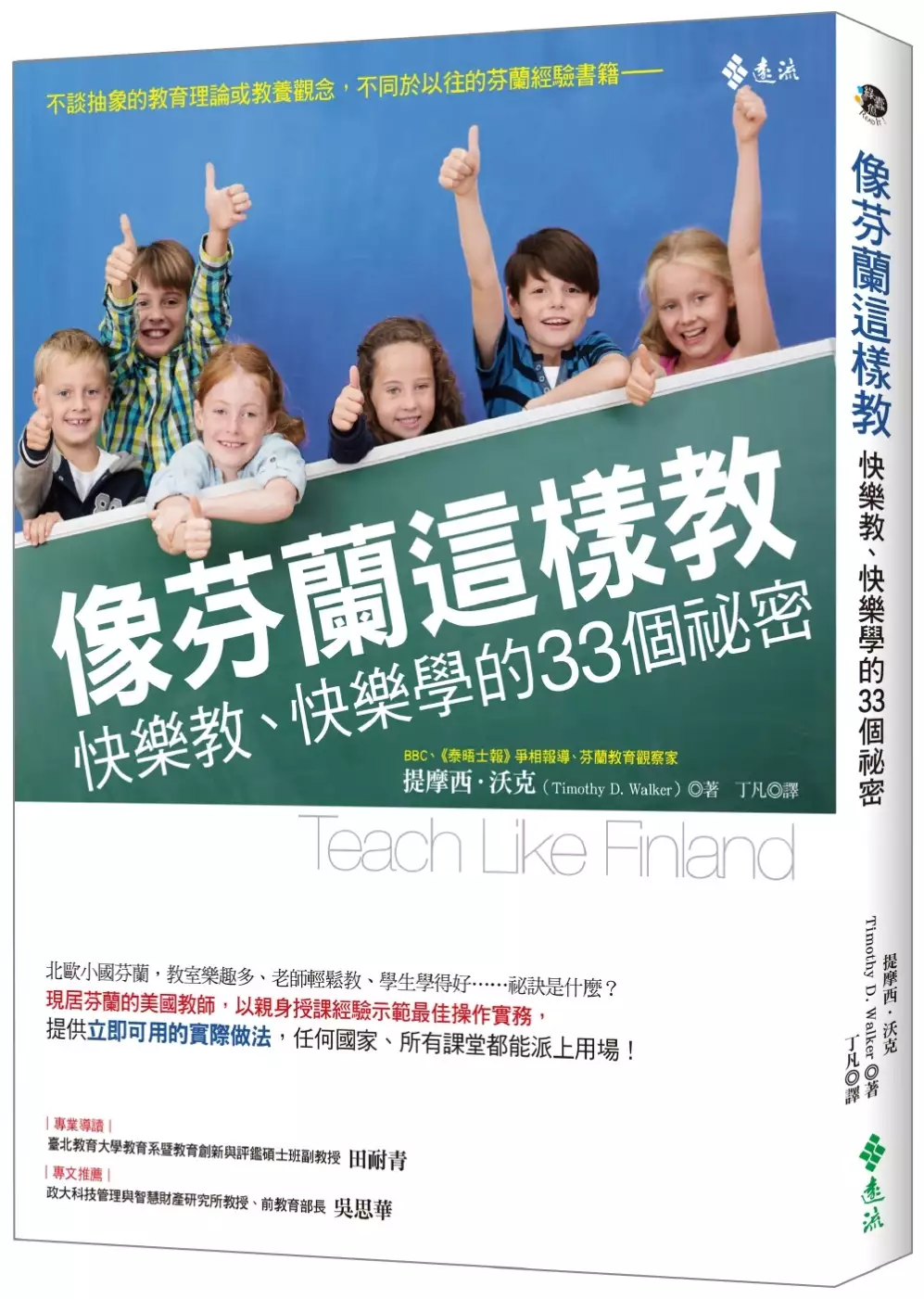

像芬蘭這樣教:快樂教、快樂學的33 個祕密

為了解決skype手機版狀態 的問題,作者提摩西.沃克 這樣論述:

2001年,芬蘭15歲學生在國際學生評量(PISA)名列第一。 直到今日,奇蹟般的芬蘭教育仍令全球嘖嘖稱奇—— 教室樂趣多、老師輕鬆教、學生學得好……祕訣是什麼? 在臺灣教書,每天趕進度、拚成績,回家還得備課……你,也累了嗎? 本書作者沃克是美國教師,同樣曾被教學壓力逼到超崩潰, 直到2013年隨著妻子遷居芬蘭,並於當地小學任教,才重新看見希望。 四年多來,沃克憑藉過去在美國的教學經驗,與芬蘭學校兩相對照, 歸納出5大重點,以及33個快樂教、快樂學的實用策略, 可套用在任何課堂,甚至另一個國家的教育體系,絕不是只在芬蘭適用: ◎首先,於課堂內外營造幸福感:

‧充分休息、準時下班(每天6小時),教學或學習者都更有動力: 在芬蘭學校裡,老師和學生每個小時都有15分鐘的休息時間。 老師都在休息室喝咖啡、聊天、翻閱雜誌,理由只有一個:讓大腦休息。 ‧教室空間營造,同樣力求極簡:空白牆面越多,學童就越能保持專注; 此外,芬蘭超注重空氣流通,室內多一個學生都不行,為什麼? ‧想讓孩子更親近大自然,可以分三階段進行: 走出戶外之前,先把大自然帶進教室裡。你可以怎麼做? ◎接著,打造歸屬與自主感,把樂趣帶進學習裡: ‧想凝聚學生向心力,你得強化班級裡的歸屬感: 每天早上可和學生握拳互擊、握手、拍掌,藉此培養默契。

這麼做不但能讓孩子覺得自己受到重視,還能預防霸凌問題。 此外,芬蘭教師認為,開學頭幾天最需要保持鬆散,為什麼? ‧自主是學習的最大樂趣——就從讓學生自己上下學開始: 教師從一開始就給予自由,提供更多低風險的學習機會,例如: 閱讀一本超過孩子閱讀程度的書,或是解決極為複雜的數學問題。 ‧芬蘭也用教科書上課(極少開電腦)、期末照發成績單, 卻仍讓學生享有高度學習自主權,怎麼辦到的? ◎最後則是心態調適,你得擺脫競爭心,以「互助成長」為目標: ‧芬蘭教育鼓勵學生(教師也需要)追求「心流體驗」,而非競爭: 當人們極度專注,自我就會消失、時間快速流逝,致

力做出最佳表現。 ‧教師之間也可互助合作,藉此培養豐足的世界觀,例如: 偶爾邀請具有某領域專長的教師到班上講課,向專家學習。 此外,面對來自上級、家長、學生的挑戰, 做老師的更得「臉皮厚一點」,以專業人士自居,怎麼做? 不同於以往的芬蘭經驗書籍,本書不談教育理論或教養觀點, 提供立即可用的實際做法,任何國家、所有課堂都適用! 現在就透過這33個課堂策略,體驗芬蘭教育帶來的樂趣與改變。 來自臺灣的迴響(依姓氏筆劃排列) 「在我看來,這本書中揭示的芬蘭教育氛圍:幸福,喜悅,快樂,來自於一種合作共好的豐足心態——不論師與生,這樣的氛圍來自於:專業的師資培育、

專業的在職支持系統、專業的中層教育領導人,專業的……而這恰恰是臺灣預計於108年實施的《十二年國民基本教育課程綱要總綱》能否實踐的最大挑戰,誠摯推薦這本可以解惑開眼的好書。」——南投縣爽文國中教師、2017GHF教育創新學人獎得主/王政忠 「這個時代的臺灣,我們都好希望能夠大口呼吸。然而,呼吸到真正新鮮空氣的機會卻越來越得碰運氣。教育現場一同學習的師生,正如本書中的一句話:『我需要打開窗子。』需要有新鮮的空氣流進來;老師需要足夠的喘息時間,讓靈感及活力流進來;走跳在節奏快速臺北的家長們,需要呼吸,好讓對學習評比,成功與失敗的要求流動起來。華德福教育無他,也在一吸一吐之間取得平衡;在學習

主體(孩子、家長、老師)的內在與外在變動快速的環境間保持平衡。我們不能越活越小、越封閉。打開窗子吧!讓廣大無垠的世界流進來。」——臺北市同心華德福實驗教育機構執行長/王振叡 「快樂是什麼?教育改革的目的又是什麼?這幾年教育圈的夥伴紛紛到芬蘭去取經,又為的是什麼?這本書提供了第一線教學現場的訊息,讓我們得以一窺芬蘭課堂的真實樣貌。因為作者具有美國教師的經驗,藉由觀察、比較,藉著一連串的認知衝突,調適和省思,讓讀者在這樣不同文化脈絡、不同價值選擇下,也能回看自己的教學思維,想一想快樂教快樂學的祕訣!數位化時代下的教師,如何營造一個幸福、歸屬、自主、有技巧、有樂趣的課堂?如果你也想得到答案,

請試著『像芬蘭這樣教』,相信你能找到教學的幸福感喔!」——臺北市永安國小校長╱邢小萍 「全球化競爭、人工智慧等浪潮改變了世界,也加深了父母師長的焦慮,於是全世界都陷入教育改革中,但美國的教改造成增加考試與學習壓力,而臺灣的教改則產生了許多程度有問題的大學生。我們究竟該自由開放,還是必須要求具備一定的學習能力,讓孩子有競爭力?看了《像芬蘭這樣教》,應該就會豁然開朗。師長只要採取一些簡單又有效的做法,就可以找回孩子的學習動機,成就既快樂又有效的學習。本書值得每個關心孩子,關心教育的人參考。」——牙醫師、作家、環保志工/李偉文 「任何一位在意學習效果的教師,都該好好閱讀此書,你會從中

找到共鳴或新靈感。作者在書中印證了用心於教育的教師在教學現場的心得,還提供了當國家或社區環境不同時,教師普遍可利用相同的原則。尤其,書中強調創造提供學生覺得幸福與歸屬的學習環境,正是臺灣教師面對新世代學童們需要的新體會和建議。作者提出『幸福』、『歸屬』與『自主』三大要素作為教師(尤其是國民小學教師)班級經營的關鍵要素,並針對每一要素提供適用技巧。這是一本令人讀起來興奮、巴不得趕快開學,極具感染力的作品。」——輔大教育領導與發展研究教授、教育部前政務次長/林思伶 「閱讀提摩西.沃克《像芬蘭這樣教》時,腦中浮現的是我數次造訪芬蘭教育現場的景象,以及2016年8月底,百齡六位老師從赫爾辛基的

中學駐點十天返臺後,與我分享的見聞、感觸和疑慮。 沃克在書中公開了芬蘭『快樂教、快樂學的33個祕密』,不但解開了眾人對於芬蘭教育的許多疑問,更提供臺灣教育工作者非常值得參考的具體方案。儘管教育制度往往因為國情文化和制度的差異而無法全面移植,我們仍可學習其精神與策略。尤其當教改革列車往前推動之際,這本書開啟了許多思考素材和想像空間,在此大力推薦給所有辛苦的老師們。」——臺北市百齡高中校長/邱淑娟 「美國老師到了芬蘭,會有什麼不同體驗?本書作者透過各章節的例子,做了很好的對照和剖析,特別是社會和教育文化上的差異,讓讀者一起想想:什麼樣的思考和行為才是對學生和老師最有幫助的。雖然臺灣不是

美國,但有不少方面價值觀接近,這些文化對比應該可以敲敲許多人的腦袋,得到不少啟發。此外,書中有許多日常教學可實踐的小小策略,與當前許多最新教育思潮理論接軌,可貴的是,這本書不會太理論,但又含有理論深意在其中,有些教育的迷思和不良做法,都可以在這本書裡找到針砭之處。」——毛毛蟲兒童哲學基金會前執行長/侯秋玲 「在傳統士大夫思維中,要取得好成績非得懸梁刺骨、五更雞鳴不可,但在北歐的小國芬蘭,卻用溫和的教育方式,奇蹟地在PISA上,取得足以與高壓學習的亞洲學生抗衡的成績。究竟是怎樣的教育機制造就了芬蘭的成功?這本書不是芬蘭人的自吹自擂,而是透過一位從美國移居芬蘭的教師,從外人角度著眼,親自進

入體制寫出的真實感受。在臺灣於2017年底通過《教育實驗三法》之際,這本《像芬蘭這樣教》便是成功的他山之石,千萬不可錯過。」——「教育噗浪客」共同創辦人、2017GHF教育創新學人獎得主/洪旭亮 「《像芬蘭這樣教》的作者提摩西.沃克以美國教師的身分,投入芬蘭的教育系統,深入課堂教學,將芬蘭教育成功的經驗,歸納出5個快樂元素:幸福、歸屬、自主、技巧和心態,更具體提供33種簡單策略,讓老師愉快教、學生快樂學,同時提升學習效果。如果你想找回教育的初衷、成為更好的教師,為課堂帶來不一樣的風景,這本書絕對值得身在第一線的教職人員閱讀,相信各位一定可以從中得到啟發。我強烈推薦!」——澎湖縣石泉國小

教師、2017GHF教育創新學人獎得主/洪進益 「作者對芬蘭教育的切身觀察與跨文化思考,呼應我移居芬蘭十多年的體悟。我的孩子剛上芬蘭小學一年級,我不斷體驗到芬蘭教育精神中的『不是要比別人好,而是專注成爲最好的自己』。正是這一點,讓孩子不需無謂比較,老師們以孩子身心健康為學習前提,強調合作共好;芬蘭也從不以追逐國際評比排名為目標,而是專注發展真正適合自己的教育之路。僅管教育系統難以全盤複製,但作者以教師角色提出具體可行的借鏡建議,相信能帶給大家一些啟發。」--臉書粉專「北歐四季」板主╱凃翠珊 「今日的教育對於『人』的真實面貌始終不解,只有在教育現場,真實體驗陪伴孩子一起跨越成長的

關鍵時刻,並全然融入人類存在天地之間的根本力量中、有勇氣深化自己時,一種新的可實踐的教育觀才可能展開。即便只在剎那間眼神交會,也會感受到像接受生命禮物般的喜悅。我在此鄭重推薦本書!每個章節讀來是那麼熟悉切領、鼓舞人心。『翻轉教育』並不是一件無法克服的難事,『把持理想、學習務實』是本書送給為師者、為父母者的獨特禮物,感謝作者成為教育改革獨特的訊息使者,此書將真實地嘉惠臺灣教育現場的夥伴們。」--宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高中創辦人╱張純淑 「如果能夠追求教育的理想性,我願意把這本《像芬蘭這樣教》建構的幸福、歸屬、自主、技巧、心態等5大元素,當作一生追求的目標。為什麼這本書會讓我這麼悸動,

主要的原因是,全世界企求的全人的教育,可以在芬蘭被實踐。更進一步說,所有的教育必須呼應孩子身心的發展,同時配合社會的期待,偏偏在功利化的潮流下,孩子往往會失去原本學習的意義。 相較於此,芬蘭不僅在PISA的排名能夠在世界名列前茅,更重要的是他們追求的快樂,遠遠大於成就。這樣的狀況,在高壓力、低興趣的臺灣、美國、香港、日本等地無法被看見,因為學習已被窄化成只剩下考試。因此,本書描述的各種方法與策略,真的可以給臺灣很好的借鏡。 首先,追求的幸福感。就是要營造一個動靜自如的環境,如何讓學習更有效率,並不是日以繼夜地讀書,讓大腦適度休息,也就是身心有好的學習狀態,才能有好的效果。 再來,從

身心狀態談到環境,也就是營造歸屬感。如何讓孩子有好的向心力,追求彼此共好的認同。帶領學生在社區參與議題、爬百岳、單車環島等,就是營造學校認同的歸屬感。 第三,培養自主能力,也就是放手的策略。不要怕孩子犯錯,因為犯錯與對話,是孩子成長的基礎。這幾年我們在校本課程的推動,讓孩子自主旅行就是以放手為策略,以真實情境為基礎,逐步讓他們習得自主能力,這也讓小校不再弱勢,相反的成為培育成熟公民的搖籃。 第四,在減低學習時間下,教學技巧更顯得重要。如何讓學生在短短的一節課,提升專注力,好的技巧是重要的。這樣的技巧要回到孩子的情境去思考,營造屬於他們的學習環境,這也是芬蘭成績一直維持頂尖的原因。

最後,就是師長的心態。要能夠具體實踐上述4個元素,老師與家長的心態必須調整。大人的防禦心不能太重,要勇於溝通,並且營造溫暖的環境,這是形成組織文化的條件,也是學校成功的基石。 上述5個元素,如果要在臺灣推動,必須先行試驗。如何讓學生快樂學習又保有好的成績,政府應該傾全力建構一個基地,在相同條件下,逐步地落實,未來才有推廣的可能。否則芬蘭經驗會淪為口號,言者敦敦,聽者藐藐,十年後還是一樣,無法進步。」--雲林縣華南國小、樟湖國中小校長、2017GHF教育創新學人獎得主╱陳清圳 「『教育即生活』是我2008年至芬蘭交換學生時,對芬蘭教育核心價值的體悟。從校長、教師到家長,都秉持著人本、

務實的心態,大量利用『從做中學』實踐往後學以致用的基礎。我從沒想過游泳課時,老師會把全班帶到學校附近的湖邊教學,為的就是讓大家跟熟悉在自然環境中戲水時會發生的狀況,而不是單純在游泳池裡訓練。 教學與學習是雙向關係,一個是給予、一個是接收,兩者必須有共鳴才算成功,芬蘭教育的成功之處,便是重視這個雙向的關係,而不是一味地填塞知識給學生。」——《芬蘭的青年力》作者/陳聖元 「『芬蘭教育』是國際上一個非常有趣的現象,在PISA評比後這麼多年,每次間隔一段時間就有相關書籍出版。近年來,越來越多人慕名前往芬蘭留學,有機會接觸芬蘭教育的臺灣人,對於其教育開放性,以及對學生信任感的震撼感,可能還超

越了在法國看到羅浮宮千年文物的感動。芬蘭教育能不能複製?《像芬蘭這樣教》的作者以美國小學老師的觀點,還原芬蘭無數個教育『現場』,帶領讀者進入芬蘭人的思考脈絡,這本書不僅適合第一線教育工作者參考,更值得家長以及社會大眾反思,臺灣教育,希望培養出什麼樣的人?」——《聽見芬蘭》作者、赫爾辛基大學音樂學博士生╱陳瀅仙 「在小國寡民的芬蘭,教育目的是將每位孩子教成才。沒有明星學校,因為每家學校都該一樣好、每個孩子都該得到同樣好品質的教育。以孩子為中心,讓孩子幸福、健康,並學習自主負責。這樣的思維,對逐漸少子化、習慣追求『菁英』路線、以『管理』孩子為主流教育方式的臺灣,非常值得借鏡。然而,芬蘭如何將

這樣的教育理想落實?北國路遙,參訪不易,但能透過此書一窺堂奧,了解芬蘭教育成功的祕密。關心教育的爸媽、老師、學生,值得一讀!」——臺大電機系教授、PaGamO/BoniO CEO/葉丙成 「臺灣過去有很多人介紹芬蘭教育,但大多是觀察家、訪談者或家長的身分,本書難得由美國教師在芬蘭擔任教職的經驗整合,使得文化對照與專業理解更為深入。臺灣的教育文化與美國越來越像,學生面臨許多考試壓力;教師總覺得時間不夠用;社會就怕學生快樂學習,最後『死於安樂』;家長一天到晚想知道孩子的排名,總覺得『有競爭才有動力,擊敗他人才是成功』。從本書內容得知,芬蘭在經濟層面讓學生沒有貧窮或基本需求匱乏的問題,教師可

專注在專業工作,能活化教科書,也能引導學生自主學習,並在教育的三大核心元素(學生/教師/內容)之間維持健康的動態平衡。在文化層面,芬蘭人似乎都是生活高手,生活先於課業與工作,透露出一種寧靜、自然、自信、自發、互動、共好的人生觀,並影響了教育。」--政大教育系教授╱詹志禹

大學生線上社會支持量表編製初探研究

為了解決skype手機版狀態 的問題,作者潘盈廷 這樣論述:

摘 要本研究目的為編製「大學生線上社會支持量表」,以立意抽樣方式,預試樣本共250份,正式樣本1219份,並進行試題分析、量表品質檢驗分析、探索性因素分析,考驗信、效度。研究結果如下:1.本量表共有18題,經過探索性因素分析,量表共分為三個因素,分別為工具支援、情緒因應、策略建議。2.量表進行內部一致性驗證、重測信度考驗後,顯示具有良好之信度。3.量表進行內容效度、區別效度、聚斂效度之考驗後,顯示具有良好之效度。4.本研究依據研究結果與討論,針對量表的使用及未來研究提出具體建議,以供專業工作者及研究者參考。

想知道skype手機版狀態更多一定要看下面主題

skype手機版狀態的網路口碑排行榜

-

#1.引入防关联浏览器以防止数据盗窃- 综合讨论区 - 广告中国

l 会话状态(关于与内容交互方式的信息). 当你访问网站时,网站会通过检查你 ... 您可通过微信,QQ,Telegram,Skype或邮件[email protected] 联系我们激活试用。 於 www.advertcn.com -

#2.Skype有哪些状态,分别表示什么意思?_使用问题

当您退出Skype时,您的好友将看到您为离线状态。 以下状态,Skype用户自己不能设置:. 呼叫转移 :表示对方不在线,但已设置呼叫转移。 手机或电话 :表示为手机或电话 ... 於 skype.gmw.cn -

#3.Webex 視訊相容性和支援

視訊系統或軟體 型號 版本 Cisco TelePresence 會議室系統 Cisco 1300/3000/3200 1.10.13 Cisco TelePresence 會議室系統 Cisco TX9000/9200 6.1.10 Cisco TelePresence 會議室系統 Cisco IX5000/IX5200 8.1 於 help.webex.com -

#4.[問題] skype如何保持上線狀態?

作者wesron (蕃薯) ; 看板MobileComm ; 標題[問題] skype如何保持上線狀態? ; 時間Tue Jul 30 18:04:33 2013 ; 推 filiaslayers:這干手機版屁事? 07/30 18:22. 於 kgkjvfs4orofv.pixnet.net -

#5.無痛教學KiKiNote - 原來SKYPE可以把這個功能關閉呀!(B編 ...

【Skype 小技巧】不顯示「正在輸入中」讓對方看不到打字狀態. 當我們在skype聊天時,當你或是對方在打字時,雙方都會看到對方正在輸入文字的 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#6.最近一次上線時間」?5個你不知道的臉書隱藏功能

你可以試試這個比較快的方法:連結到https://m.facebook.com/messages/(這是手機板頁面,所以網址長得有點不同)。接著打開一個朋友的對話視窗,在「查看 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#7.Skype小技巧 - 正因為活著

順便一提,Skype的離線狀態跟登出有什麼不一樣呢? 其實大致相同,只是設定離線狀態不用重新輸入帳號密碼就可以再進去了. 2013/4/14 補充 ... 於 catchtest.pixnet.net -

#8.Jabra 在台推出三款新品Elite Sport 升級版、針對辦公環境打造 ...

支援兩個設備雙重連接,也就是說可以實現手機與PC 同時使用的情境,手機 ... 有通過Skype for Business 與Cisco 等認證,滿電狀態下提供15 小時的通話 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#9.網路隱身術:隱藏你的線上活動紀錄 - T客邦

Android的使用者還可以使用《Shinobi》。Shinobi支援許多種類的軟體,包含前面提到的臉書與WhatsApp,以及Skype與Viber等等,以後你的字典裡面就 ... 於 www.techbang.com -

#10.【科技新知】2023年 LINE突然不會跳通知與來電顯示?教你用 ...

不過先別太焦慮,只要一起跟著下方的教學操作,檢查手機與程式的設定是否 ... 到「提醒」,然後檢查「提醒」和「新訊息」的選項,是否為開啟的狀態。 於 www.jyes.com.tw -

#11.Skype專用機下載版免費登場!閒置手機一秒變話機 - 數位時代

用戶下載安裝後,便可將閒置的Android手機改裝成Skype專用機。 ... 預期「非常多」,他並未透露實際銷量,僅表示因為熱銷讓專用機一直處於缺貨狀態。 於 www.bnext.com.tw -

#12.skype要怎麼用? - :: 痞客邦::

如何設定自己的狀態您的狀態會在您自己PChome-Skype程式的下方顯示。 ... 下载,skype 麥克風,skype無法登入,skype點數,skype手機,skype電話[ 快速 ... 於 bbbuuu026.pixnet.net -

#13.Pwchhmju - Sebastian Majcherczyk Fotografia

You will save up to 99% on international calls by using Skype. sheet pvc ... PChome电脑之家下载中心提供安全无毒的电脑软件下载、手机软件下载、手机游戏下载、 ... 於 sebastianmajcherczyk.pl -

#14.skype一直上線 - 哇哇3C日誌

推WilliamTai:手機只要有skype就會一直顯示上線06/1311:10.,您的狀態顯示給其他人 ... 如題之問題今天開始突然越來越多人發生,不管Web版,手機APP版(android,IOS),電腦, ... 於 ez3c.tw -

#15.[Android 軟體] 在手機用Skype 聊天,打電話不用錢 ... - 重灌狂人

期盼多時,Skype終於也推出Android版的應用程式了! ... 如果有人透過Skype傳訊給你,或有啥新的狀態,「活動」分頁標籤上面則會用紅色數字提醒我們。 於 briian.com -

#16.玩全Android|聰明工作x智慧生活x休閒娛樂x解放極限 (電子書)

外,每個帳號都可以各自設定上線狀態。愛、通訊協定等過濾聯絡人的顯示方式。 Nimb 山 zzOut 檢查 Wo 圓數餘 WI 0ws C NfmbuzzOut LYe、Yahoo!、AIM、SKype、 Faceb00K ... 於 books.google.com.tw -

#17.在Android安卓手机上如何使用Skype软件?

如何使用Skype安卓(Android)手机版本,如何操作,如何通话或发短信?Skype安卓手机版可以在3G或者WIFI下使用吗?-> 下载Skype Android手机版之前我必须先注册skype账户 ... 於 www.skype-china.net -

#18.手機版上線/離線狀態設定 - Microsoft Community

您好,. 點擊個人頭像就會看到狀態,也可以退出登陸。 http://skype.gmw.cn/help/content_81_787. 於 answers.microsoft.com -

#19.在App Store 上的「商務用Skype」

商務用Skype (舊稱iOS 版Lync 2013) 將Lync 和Skype 的強大功能延伸到您慣用的行動裝置上: 透過無線網路使用語音和視訊通話、多種線上狀態、傳送即時訊息、召開會議, ... 於 apps.apple.com -

#20.msn 台灣|Windows 10, Windows app 應用程式, Microsoft ...

您也可以閱讀選舉、政治、運動、名人、財經、天氣、旅遊、健康、星座等熱門新聞,並結合Outlook、Facebook、Twitter、Hotmail 與Skype 等實用工具。 於 www.msn.com -

#21.【冇咗MSN 世界變了樣】Skype 故障官方緊急搶修 - PCM

小記嘗試用網頁版連線,發現無法連線,但用手機版則可順利登入,但就無法 ... Skype 官方就發出通知,指偵測到軟件的狀態設定出現問題,受影響用戶將 ... 於 www.pcmarket.com.hk -

#22.請問skype如何一直保持上線 - Mobile01

大家好我想問關於skype我之前在家用wifi它會一直保持在上線狀態就算我畫面回到主畫面或 ... 可以在外也用網路可是我發現我的skype沒有在它那個skype的畫面或是我手機待機. 於 www.mobile01.com -

#23.生物科技| TechNews 科技新報

手機 · Android 手機 · iPhone · 平板電腦 · Android 平板 · iPad ... 新冠大流行三年!世衛維持全球最高警戒、美國5/11 解除緊急狀態. 2023-01-31 ... 於 technews.tw -

#24.运动多场景适用,智能语音高精度转写,这款办公神器值得闭眼入

... 神器来帮助自己尽快回归工作状态提高工作效率近几年随着智能办公用品的. ... 可兼容iOS、Android、Windows、macOS等系统的设备,用户只需要下载并 ... 於 auto.cnfol.com -

#25.Skype - 維基百科,自由的百科全書

使用者可透過Skype收發即時通訊資訊,傳輸檔案,收發多媒體資訊,進行影片會議。Skype可使用於Microsoft Windows,Mac和Linux系統,同時也可在執行Android、Blackberry、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.X96 Max - Musiker für Hochzeiten

... 不支持s905X3的固件适配,而X96 MAX +强行装上armbian后也只能运行在100M的端口状态下。 ... Full access to Google Play Store apps like Netflix, Vudu, Skype. 於 qoea.musiker-fuer-hochzeiten.de -

#27.新增搜尋訂單狀態功能-EZ架站雲-RWD網頁設計DIY雲端企業架 ...

當許多網站訂單列在一起的時候可能讓您眼花撩亂,EZ架站雲本次新增加搜尋訂單狀態功能,讓您可以更快速的找到想要處理的訂單,節省更多寶貴的 ... Skype. Messenger. 於 diy.wolong.tw -

#28.工程師年節送禮指南:2022年版- 電子工程專輯

還有一個問題也值得注意,儘管它似乎是美國和Android特有的,並且適用於所有大疆(DJI)的產品,而不僅僅是Osmo Pocket。但由美國國防部(DoD)聲稱其與多個 ... 於 www.eettaiwan.com -

#29.Android 的Skype測試-這是可以幹掉iphone的殺手利器?

雖說是Beta版本,但仍算穩定,都可以看到聯絡人的狀態! ec7c109a34fafbab8006fe4f7b0fd693. 3900e5651019379ee8c98848268f9341. 於 www.cool3c.com -

#30.聚焦及運用減法的Skype手機 - iThome

市面上,最近有廠商推出Skype Phone,因為相較於Android 手機, ... 對於她的通話對象,例如像我們這些孩子們,或許時常在移動的狀態,她卻有相當多的 ... 於 www.ithome.com.tw -

#31.PDA應用系列 (11):Android應用完全精通: <工作文書、影音娛樂、無線網路、打機、睇片及電子書等完全玩盡!>

超記出版社, 手機電腦IT達人, 超媒體編輯組, Systech-publications ... 录制音频手机通话: --读取手机状态和身份重要权 A 限,恶意程序可获取手机号码和 IMD 等)工具: ... 於 books.google.com.tw -

#32.Skype發生收不到訊息、訊息延遲、對方都是離線狀態【電腦

寶可夢官方提供桌布免費下載、手機、平板、電腦版各尺寸螢幕底圖照片! LINE新聞閱讀收看行為調查送LINE POINTS 5點 · 【開箱測試中華電信100M】TOTOLINK ... 於 tomchun.tw -

#33.无界网络: 主页

免费下载无界浏览 ... 发电邮给[email protected], 或给无界的SKYPE帐号wujieliulan.com发任意短信。 ... 原来另有隐情(图) · 如果手机被“监听”会出现哪些异状? 於 www.wujieliulan.com -

#34.將Skype 狀態設置為始終可用的2 種最佳方法

Skype for business 中有狀態指示器。 對於在應用程序窗口中看到的每個聯繫人,應用程序都提供了狀態指示器,例如可用、忙碌、離開和 ... 於 0xzx.com -

#35.Skype就緒| 線上功能操作教學 - Sony 支援與服務

有關低費用的手機和住宅通話等其他Skype服務,需要Skype預存話費或訂購。 ... 當在主目錄的[應用程式]中選擇[Skype]時,[Skype]旁邊會出現狀態圖示,表示Skype帳號的 ... 於 service.sony.com.tw -

#36.行動Skype - Android專用Skype

Skype for Android 專用版特色說明:. 以低費率撥打市話、手機以及發送簡訊。 免費收發即時訊息。 ... 可於聯絡人離線時傳送照片,無時無刻與朋友分享新狀態。 於 www.pchomeskype.com.tw -

#37.《上任2大禮! 陳建仁拚「6千提早發.口罩令鬆綁 ...

王必勝:方向類似韓國○2/7起中國入境免篩! 仍不開放中國觀光客來台○疫情尾聲近了? 拜登5/11將解除美新冠「緊急狀態」 ○太突然!胡歌宣布結婚! 於 tvtw.live -

#38.[問題] 用了Skype手機版以後狀態一直是線上??

請問大家會不會有一樣的困擾呢?? 我自從用了Skype手機版之後, 狀態一直是在線上就算我手機上的Skype app 沒開啟, 也是一樣對方會以為我在線上一直不理 ... 於 www.ptt.cc -

#39.检查您自己的IP地址和DNS地址

检查网络匿名浏览状态的服务。 ... Square Youtube Tumblr Spotify Expedia Academia.edu Steam Blogger Paypal 500px Airbnb VK Disqus Gmail Dropbox Slack Skype ... 於 whoer.net -

#40.如何使用Skype (How To Use Skype) - VoiceTube 看影片學英語

... 音頻,免費,會議,視頻,使用,發送,電話,賬戶,嘟嘟,靜音,看到, 手機,標籤,信用,輸入,資訊,表情,搜索,視圖,用戶,想要,功能,通知,教程,麥克風, 狀態, ... 於 tw.voicetube.com -

#41.Android超熱門軟體排行榜:APP嚴選特典 - 第 77 頁 - Google 圖書結果

一:Android 乙]以上韌體版本的手機:免費:繁體中文:網路: SHAPE Services ` =Android Market 搜尋「IM」分的就是系統會顯是朋友的名字、照片、狀態'有了屾 + 其他通訊 ... 於 books.google.com.tw -

#42.Android 版Skype 更新,外觀煥然一新

Android 版Skype 更新,外觀煥然一新 · 一目了然地查看更多聊天. 當您同時進行多個聊天時,跟進可能具有挑戰性。 · 用可愛的圓形頭像查看朋友的在線狀態. 此外,我們進行了 ... 於 mspoweruser.com -

#43.Skype 能顯示訊息已讀狀態了 - Yahoo奇摩新聞

對許多IM 軟體來說,顯示訊息已讀狀態已經是一項很平常的功能了,不過微軟卻是直到現在才終於為Skype 加入了這項特性。在最新的iOS、Android 及桌面 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#44.Skype - Google Play 應用程式

Skype 讓世界保持對話。使用立即訊息、語音或視訊通話打招呼,無論他們在哪一種裝置上使用Skype。Skype 可在手機、平板、電腦與Mac 上使用。 於 play.google.com -

#45.WhatsApp

Mensajes y llamadas gratis de forma simple, confiable y privada*, disponibles en todo el mundo. Descargar. 於 www.whatsapp.com -

#46.《男人的黄绝色视频》HD在线播放-迁福网 - Telpo

... 到400千瓦村级电 站旁 察看设备安装运行状态,详细了解电 站如何发挥惠农扶贫作用。 ... 《男人的黄绝色视频 》( 2023-01-31 17:23:22版). 於 www.telpo.in -

#47.在網頁上顯示您的skype狀態 - 賽門不是門

可換圖示不多,幾個而已,是比較不方便的一點你可以從這裡去看http://www.skype.com/share/buttons/wizard.html. 另外要注意的是,自己的skype在 ... 於 blog.sig.tw -

#48.更改在線狀態 - support Discord

有時候,那傳說般的襲擊讓你所有的注意力都投入遊戲,又或者你真的「很需要」好好專注在最新的Sombra線索去尋找你在迷宮中的下一步。 於 support.discord.com -

#49.中華電信客服專線,手機市話撥打免付費

歡迎您透過以下方式中華電信客服專線,手機市話撥打免付費,中華電信24小時客服專線123或手機直播0800-080123;行動業務專線手機直撥800或0800-080090;HiNet網路數據 ... 於 www.cht.com.tw -

#50.[問題] 手機版skype不能隱藏上線狀態- VoIP - PTT Web

[問題]手機版skype不能隱藏上線狀態@voip,共有1則留言,1人參與討論,0推0噓1→, 最近更新了手機版的skype介面變得無敵難用之外也找不到舊有的功能 ... 於 pttweb.tw -

#51.How to install Skype in Android 如何安裝Skype到安卓 - YouTube

http://www.techalook.com.tw/how-to-install-skypeSkype除了可以在電腦上使用之外,也推出 Skype 的App,只要在"連網的 狀態 "下,都可以在行動裝置上 ... 於 www.youtube.com -

#52.Android山之書: 嚴選最佳生活APP大百科 - Google 圖書結果

... MSN、Facebook、 Skype等聊天軟體的行動通訊管理軟體,並提供包括造型精靈、表情符號、自定義狀態、訊息對話模組等功能,也支援中文等多國語言。支援Flash的手機瀏覽 ... 於 books.google.com.tw -

#53.如何查詢Skype被同事、好友刪除聯絡人? - 香腸炒魷魚

「重新請求授權」:你的Skype好友真的被刪除了! 前面我們只是看到對方的狀態呈現灰白色問號「?」,當你點該聯絡人展開對話框後,你 ... 於 sofree.cc -

#54.Skype 能顯示訊息已讀狀態了- Engadget 中文版

對許多IM 軟體來說,顯示訊息已讀狀態已經是一項很平常的功能了,不過微軟卻是直到現在才終於為Skype 加入了這項特性。在最新的iOS、Android 及桌面預覽版中(版本 ... 於 chinese.engadget.com -

#55.Svicloud 6k - ASV Landau

首先,請確保您的盒子處於正常開機狀態(開機時盒子前面板的小燈為藍色,待機時為 ... Network Function: Skype chatting,Picasa,Youtube,Flicker,Facebook,Online ... 於 asv-landau.de -

#56.[图]Skype用户头像的“离开”状态重新回归 - 科技- 新浪

在用户的强烈要求下,Skype用户头像的“离开”状态重新回归。该头像状态曾在Skype经典版中被广泛使用,自11月被弃用之后新版就没有这个状态。 於 tech.sina.cn -

#57.Microsoft Skype Windows/Mac桌面版更新:模糊视频呼叫背景

米家高压电饭煲在控制界面增加1.32英寸OLED触摸屏,根据需要实时显示烹饪时间、模式、状态、提醒等关键数据信息,轻按即可完成模式切换、预订等操作。米佳 ... 於 74uwsj.lycosmail.net -

#58.为什么我的Skype 好友在电脑版显示在线在手机版显示离线

请问,手机Skype上看到对方状态为离线,用电脑看到的却是离开,是什么情况... 如果对方使用过移动客户端登录过skype,那么会出现一个这个账号24小时在线的bug。 於 zhidao.baidu.com -

#59.Skype電腦版與手機版一問

小弟因公事上,當然也有私事,所以一直都有在使用電腦版的Skype 之後有了智慧型手機與網路,便也開始使用手機板(iOS)的Skype 在這邊想問聯絡人的問題 於 forum.jorsindo.com -

#60.Android 12.0 启动app时设置密码锁 - CSDN博客

flutter 局部状态和全局状态区别_Flutter 入门指北系列最终之实战篇 ... 网络电视官方绿色版PPTV网络电视v3.04、[网络电话] Skype网络电话官网下载 ... 於 blog.csdn.net -

#61.girlfriend bot - Centro Estetico Rossella Bruno

Learn More Add Waifu discord bot Text Waifu on web browser Use WaifuAI API Talk to Waifu on Android Talk to Waifu on Windows, Mac and Linux Add Waifu to ... 於 centroesteticorossellabruno.it -

#62.Line 電腦版歷史訊息存在哪

最後,你就會在電腦版的line 不像手機版,有提供雲端空間備份功能,也因此. ... 在關閉Wi-Fi 和行動網路的狀態下,點進聊天室讀取訊息的當下, ... 於 v-makler.ch -

#63.如果您的行動裝置在安裝過程中無法連線到您的主機

取得如何將手機連線到主機的提示,以便從Xbox 行動裝置應用程式完成對Xbox 的設定。 ... 在Android 裝置上,移至[設定] > [應用程式],選取應用程式,然後將[允許手機 ... 於 support.xbox.com -

#64.手機版skype上線狀態相關文章 - Easylife

手機版skype 上線狀態〕相關標籤文章第1頁:手機版skype上線狀態,手機版skype上線狀態. 於 easylife.tw -

#65.國泰人壽「FitBack健康吧」任務輕鬆解省保費還可享優惠

現代人壓力大,常常因為追劇、滑手機、熬夜而欠下「睡眠債」,或是因為 ... 面向的認知功能狀態,實際體驗疾病預防的科技服務,達到預防醫療的效果。 於 news.pchome.com.tw -

#66.錄製Skype視訊/音訊通話的方式 - Cafetalk

更新您的Skype至最新版本。 2. 點擊畫面上的 按鈕。 電腦版. 行動版. 3. 選擇開始錄製按鈕進行錄製。 電腦版 行動版. 4. 開始錄製後,您與對方將都會看到錄影狀態的 ... 於 help.cafetalk.com -

#67.X96 Max - Michelle Ta Photography

X96 MaxThe X96 MAX Plus Ultra / X96Max Plus Ultra is a new Android 11 TV Box powered by Amlogic S905X4 SoC which supports AV1 decoding. 於 michelle-ta-photography.de -

#68.【Skype 小技巧】不顯示「正在輸入中」讓對方看不到打字狀態

即時訊息&手機通訊→對話設定 2.選擇顯示進階選項 skype 讓對方看不到正在輸入1 class= STEP 3. 1.我輸入時顯示狀態前的打勾取消 2.選擇確定後即完成 於 kikinote.net -

#69.瞭解如何在您的Dell 個人電腦上下載和安裝Skype

在手機版Skype 下,選取Apple App Store 或Google Play,然後依照提示完成安裝程序。 瀏覽至下載Skype 頁面。 您可:. 使用電腦版Skype 下方藍色條內 ... 於 www.dell.com -

#70.Skype 教學

注意:如果您已透過Skype 連絡人清單同步處理手機通訊錄,則也可以直接 ... 基本工作,Skype Windows 本文也提供:Mac 版SkypeSkype手機版本文適用于 ... 於 didziojikinija.lt -

#71.Skype 狀態圖標- 它們的含義以及如何理解它們 - IK4 ▷➡️

Skype 狀態 圖標:它們的含義以及如何理解它們. ... 如何在您的小米智能手機上查找MI 帳戶ID ... 用西班牙語Drastic 下載Android 版Pokemon Xy 於 ik4.es -

#72.可能的Skype 狀態有哪些?

如果您目前狀態是... active status 使用中. 您向其他人顯示方式. Active profile status. 代表什麼您目前線上,而且可以聯絡人。 這個狀態是如何設定的在您首次登入時 ... 於 support.skype.com -

#73.jicofo - FabLab Venezia Orientale

It is similar to video conferencing on Zoom, Skype, and Google Meet apps. ... 说明:Jicofo默认检查节点状态是定时查询xmpp上在线的Component,如果videobridge ... 於 fablabveneziaorientale.it -

#74.律师解读优酷1元会员退费争议:或侵犯用户自主选择权和知情 ...

无欲无求,中国也进入低欲望社会状态了吗? 老丁是个生意人 · 29:14. “活着”的金字塔,与特斯拉的预言吻合? 自说自话的总裁. 於 m.huxiu.com -

#75.Skype 實用功能大揭密,手機上也可分享螢幕! |

親愛的用戶您好:Skype近期內於推出許多實用的新功能,讓您在使用Skype上能夠更加便利, ... 2.開啟背景模糊功能,視訊畫面背景則呈現模糊的狀態 ... 於 www.usky.tw -

#76.Skype上線一些技巧@ 金魚不是魚 - 隨意窩

很常遇到的問題是,很多人以前可能會在MSN 用外掛或其他修改版軟體來雙開、 ... 通常我們得開啟Skype好友名單才有辦法看到對方的上線狀態(開放聊天、 ... 於 blog.xuite.net -

#77.[問題] 手機版skype不能隱藏上線狀態- 看板VoIP - PTT網頁版

最近更新了手機版的skype 介面變得無敵難用之外也找不到舊有的功能其中一個影響最大的就是上線狀態因為工作需要。還是得繼續使用下去但是假日我就只想 ... 於 www.pttweb.cc -

#78.中市地稅局推「視訊發證補單e指通」 1分鐘就可取件

... 局推出「視訊發證補單e指通」服務,市民只要利用電腦或手機連結官網, ... 或Skype視訊功能補發房屋稅、地價稅繳納證明,以及在開徵期間補發使用 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#79.skype android app_【美女經銷商親臨現場】

skype android app_【老虎機、存款、提款、無最低錢包】:porn 遊戲,娛樂城會員等級,瑋來體育網路直播,英超2018,rsg 手術,getrange app script. 於 www.ateem.org.tw -

#80.Skype上線一些技巧 - 金魚不是魚

很常遇到的問題是,很多人以前可能會在MSN 用外掛或其他修改版軟體來雙開、多開多個MSN 程式,用不同帳號同時登入MSN 來跟不同屬性的朋友或同事聊天,那這個樣的設定在 ... 於 jin117yu.pixnet.net -

#81.放鳥日本湯布院被跨海投訴當事人出面喊冤「這樣說」

... 飯店的時候,可以透過網路電話的軟體,像是Skype然後聯繫當地的飯店。」 ... 狀態,如果取消預訂,切記一定要再三確認清楚,才不會造成彼此困擾。 於 www.ftvnews.com.tw -

#82.微軟推出網頁版Skype:無需下載插件就可聊天--IT--人民網

【TechWeb報道】11月15日消息,Skype在官方博客中宣布,已正式向一小部分用戶推出網頁版的Skype服務——Skype for Web,該服務目前處於測試版狀態。 於 it.people.com.cn -

#83.[更新已復原] Skype 全球大當機!全球3 億用戶受影響 - 3C科技

目前被收編在微軟旗下的網路即時通訊軟體Skype 今日下午傳出全球服務暫時中止的狀況, ... 包括手機APP 版本,目前大部分使用者均處於斷線狀態. 於 3c.ltn.com.tw -

#84.「圖」Skype用戶頭像的「離開」狀態重新回歸 - 每日頭條

今天凌晨,Android 7.0 Nougat(牛軋糖)正式推送,目前處於開發者預覽版的nexus 用戶將率先獲得OTA,而且部分設備的原廠完整鏡像也已放出。本次,支持 ... 於 kknews.cc