paypal待處理取消的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李儀坤寫的 FinTech 2.0:金融結合科技,即將顛覆金融業的遊戲規則! 可以從中找到所需的評價。

另外網站如何取消paypal上的匯款也說明:- 登錄到您的PayPal 帳戶。 - 在“摘要”頁面上,找到待處理的付款。 - 單擊待處理付款下的取消。 - 點擊取消 ...

國立臺灣大學 法律學研究所 王文宇所指導 林筱涵的 消費性電子資金移轉之研究 (2010),提出paypal待處理取消關鍵因素是什麼,來自於電子資金移轉、網路轉帳、金融資訊隱私權、委託付款、未經授權交、遲延付款、瑕疵交易、錯誤解決程序。

最後網站Paypal 款項已收到待處理 - Uvc protection則補充:这时候,你想要通过电脑端登录浏览器paypal账户,然后通过点击付款详情,然后点击确认收货,对方的付款就会被释放,由待处理变成已完成状态。 如何取消待 ...

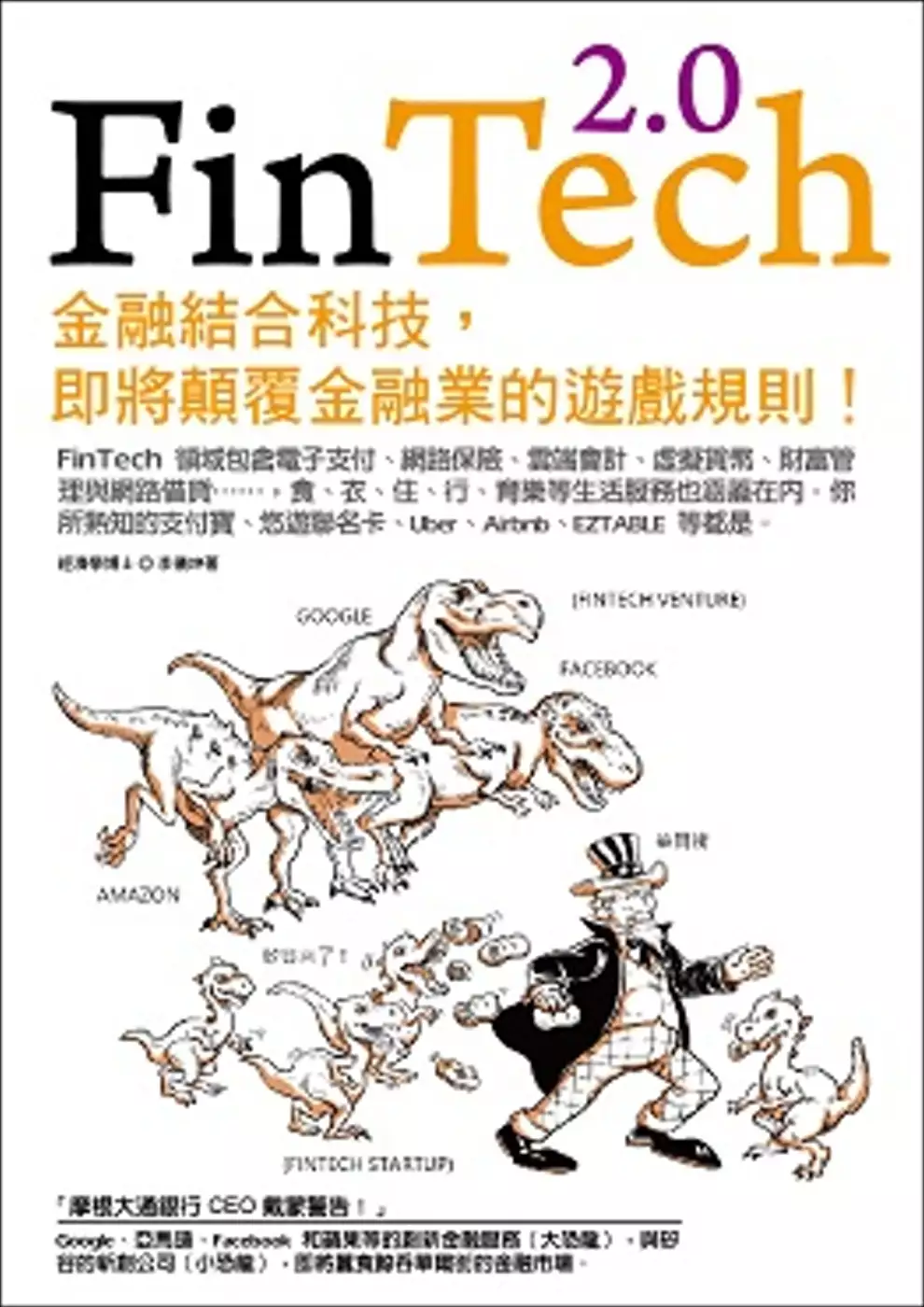

FinTech 2.0:金融結合科技,即將顛覆金融業的遊戲規則!

為了解決paypal待處理取消 的問題,作者李儀坤 這樣論述:

FinTech(金融科技)是英文Finance(金融)和Technology(科技)的縮寫。 摩根首席執行官吉米•戴蒙(James Dimon)致股東的公開信說「矽谷來了!」(Silicon Valley is coming)。這句話是說,矽谷新創企業(FinTech)已開始對華爾街的金融機構帶來威脅。比爾蓋茲也說:Banking is Necessary. Banks are Not.(我們需要銀行業,但實體銀行就不見得了)。 FinTech新創服務模式的崛起,讓大型金融機構不再占上風,未來最大的銀行將是能「透過手機」做最多生意的人!銀行轉型的重點將放在科技,而不在金融。新型

態的支付、借貸方式的改變,讓金融、保險等從業人員今後必須具備新能力,才不會被淘汰。 FinTech這個關乎所有產業生存的趨勢,你不得不關注! 金融科技業涵蓋:大數據、雲端科技、機器學習、行動支付、自動化投資理財顧問、區塊鏈技術、生物辨識、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務……等。FinTech需要的人才有大數據、人工智慧、資料彙整、網路交易風險管控、系統設計、網路社群行銷、人類行為和心理學等,你準備好了嗎? 一次看懂FinTech的九大金融科技商業模式與代表性公司 商業模式1:電子支付──PayPal、支付寶、PChome pay、歐付寶、豐掌櫃 商業模式2:行

動支付──Azimo、CurrencyFair 和 peerTransfer 商業模式3:P2P融資──Lending Club、拍拍貸、Zopa、Kiva 商業模式4:股權型群眾募資──Kickstarter、flyingV、嘖嘖 商業模式5:數位貨幣──比特幣、Facebook Credits、Linden Dollar、魔獸金幣 商業模式6:機器人理財──Mint、Betterment、WealthFront、Personal Capital 商業模式7:網路保險──LIFENET、眾安線上財產保險公司、Oscar 商業模式8:雲端會計──Intuit、MF雲會計

、Freee、彌生線上會計 商業模式9:FinTech安全──OAuth、Eye-Verify FinTech的創新商業模式應用還在持續增加中。 受FinTech金融科技的影響,歐洲十大銀行去年下半年裁員十三萬,未來更可能高達上百萬。埃森哲諮詢公司也預估2020年,全美的金融機構有四分之一可能會消失,四成消費金融業務將透過線上完成。經濟學人(The Economist)數據顯示截至2015年為止,FinTech吸引了303億的創業投資,高盛更預估未來FinTech將有上看4.7兆美元。 2015是台灣的FinTech金融科技元年。 台灣金管會推動金融轉型,放寬了銀行

投資金融科技(FinTech)業,並且成立金融科技辦公室,推動金融科技,募集10億基金培植FinTech新創企業,促成金融資料開放,臺灣信用卡交易的80億筆資料也要匿名釋出,臺灣金融科技的革命即將展開…… 【本書重點】 FinTech2.0金融科技時代的來臨 英美當局在政策推動下,FinTech新創(startup)企業趁勢崛起,介入金融業務已由匯款、支付、類似存款、放款,進而證券投資甚至保險。同時,英美此一政策乃迅速普及歐亞各國,讓FinTech造成一股風潮。FinTech是傳統金融業的破壞王嗎?FinTech為何引發金融業的危機意識?美國矽谷又為什麼跟華爾街沾上了邊?

解析金融與FinTech企業的競合關係 IT等科技業者善用其高科技提供新金融商品服務的FinTech業者,迄今已對銀行、證券、保險等金融業,造成一定程度的衝擊。但是,金融業也可以透過與FinTech創新(venture)業者(特別是新創startup企業)策略聯盟、合夥、出資甚至併購方式,提升金融業創新能力,提供金融服務品質,才能因應FinTech業。本書歸納目前主要國提供金融服務的FinTech創新(venture)業為9種,並做詳細介紹。 世界主要國政府因應FinTech各有什麼政策 FinTech業提供金融服務,由匯款、清算而擴大至放款、投資、近似存款、保險等服務,且善用

其大數據,提供客製化金融商品與服務,對傳統銀行各業衝擊日益深化。面對FinTech業者的參與,基於公平、有利民生、強化國內外競爭力原則,主要國當局到底是採取支持FinTech業,還是打壓FinTech業維護傳統金融業的政策呢?這裡詳述美國、英國、中國大陸、日本、新加坡、台灣等政府對FinTech各有何因應的政策。 世界主要國銀行因應FinTech有哪些具體措施 2016年麥肯錫報告指出,到2025年,FinTech業將搶走銀行40%的消費性貸款,以及30%的匯款業務收益。在此銀行業者除積極推行數位外,併購投資金融新創業者,或進行策略聯盟,才能吸取金融科技的Know How,提升競爭力

。而主要國銀行對FinTech採取了哪些因應措施?面對FinTech業介入金融市場,本書有很好的解析與總結。 各國FinTech的發展為何受法律所影響 FinTech的創設和研發和英美法系,大陸法系和中國大陸法系的法律規範有著密切的關聯性。美國沒有單一的銀行法,英美法系的國家採負面表列方式,不是銀行不能收受存款,但可以辦理放款、匯兌等業務。也就是說,法律(含判例)沒說不可以做的業務都可以辦理,FinTech新創企業的動機性強。大陸法系的歐日台各國,由於有單一銀行、證券、保險法,而且正面表列業務項目,FinTech業介入營運除非單獨立法排除原有法律或修法,否則即是違法,FinTech新

創企業的動機性相對受限。 本書特色 書中以問答方式呈現讀者對FinTech的疑問與解答,其中引介ICT業者利用其高科技提供全新服務,即FinTech業相關理論與實務做深入解說。本書認為,有關FinTech的意義、源起、FinTech業別與法律規範,FinTech實際營運方式,主要國當局對Fintech的政策方針,銀行各業究竟要怎麼因應,特別是FinTech新創企業的展望,都非常值得具體的加以說明。 本書內容深入淺出,具體簡要,一看就懂,既可用來教學,增加知識,亦可協助一般企業、個人透過網路進行資金籌措、管理與運用,甚至從事FinTech創業也大有助益!

paypal待處理取消進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年11月20日(100蚊獅子頭)

https://youtu.be/_dbke5VSyvw

請各網友支持, 課金巴打台

(過數後請標明所支持的節目或主持, 把入數收據WhatApps 至 : 94515353 )

- 恒生 348 351289 882

- 中銀 012 885 1 086914 9

( 戶口名: Leung Wai in Tammy)

- 轉數快FPS 3204757

- PayMe 94515353

- Paypal : [email protected]

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

-------------------------------

明報社評

去年反修例風暴,香港陷入「街頭戰爭」狀態,網上「起底」頻頻,防暴警察執勤不展示警員編號,引起爭議,昨天高等法院裁定,有關做法不符合《人權法》。警員未有展示獨一無二的身分識別標記,有礙投訴處理制度運作,警方認為非常時期需要非常處理,高院認為即使情况緊急,亦不能凌駕《人權法》。過去一年,有關反修例風暴的案件,上訴裁決屢有反覆,法律程序一日未完,仍有變卦可能,警方和律政司會否就今次裁決提出上訴,有待觀察。無論如何,時至今天,暴力鬥爭已經走入死胡同,「街頭戰爭」告一段落,社會不應停留在當時的狀態,警方執法安排亦應「復常」,不展示警員編號是偏離常態的做法,至於現行監警機制不足之處,亦需好好檢視。

蘋果頭條

中大上星期宣佈將原定今天舉行的畢業禮改至網上進行。有學生發起校內遊行,應屆畢業生穿上畢業袍參加,其間高叫「一息尚存,抗爭到底」、「毋忘義士,釋放十二」等口號,聲援至今仍被扣押在內地的12名港人。校方就事件報警,警方指現場有人展示「港獨」橫額和旗幟、叫喊「港獨」口號,涉違反《國安法》,國安處已展開調查。該活動呼籲畢業生及學生自備文宣,從中大百萬大道遊行至「特定地點」為運動默哀,然後返回百萬大道。有關活動簡介提到,政府今年以防疫爲名打壓自由,大學生面對社會不公應「勇敢説不」,繼承在去年社會運動中傷亡者及12名被扣押在內地的港人的意志,表達訴求。中大學生會早前表示,不會干預同學自發的活動,望校方勿出手阻止甚至報警。

東方正論

早就說過,一時的平靜不等於永遠的平靜,黑暴就如百足之蟲死而不僵。果不其然,趁着中大一連3日舉行畢業禮,潛伏在校園內的百足之蟲終於按捺不住破土而出,身穿畢業黑袍的大學生高舉港獨標語,高呼港獨口號,高唱港獨之歌,將校園當成是宣獨場、法外地,黑暴回魂捲土重來,擺明視《港區國安法》如無物。直到晚上,教育局才發聲明譴責,警方國安處才接手調查,簡直姍姍來遲。中大向來是黑暴重鎮,去年11月爆發的「二號橋之戰」令人猶有餘悸,他們卻津津樂道,視之為一場勝仗。儘管國安法生效猶如一記重擊,黑暴被迫大大收斂,但無可否認的是,他們並非心服口服,而是忿忿不平,隱忍潛伏,只待「適當時機」來臨便會大爆發。

星島社論

中文大學昨日舉行網上畢業禮,正值「中大風暴」一周年,約百名畢業生及學生發起遊行,其間呼喊及展示「港獨」口號與旗幟,校內多處更遭人塗鴉,校方兩度發聲明譴責並首次報警,教育局晚上發聲明,表示支持校方行動,而警方國安處即接手調查。據了解,中大認為今次事態嚴重,有人在未經申請下進行有組織遊行,加上涉嫌干犯《港區國安法》及刑事毀壞,故報警是為免學生以為校園是法外之地。中大把昨天起一連三日舉行的畢業禮改為網上進行,被質疑校方阻止學生在典禮表達訴求,有人在社媒發起「暴大2020我們的畢業禮」,號召畢業生遊行紀念反修例運動,並呼籲關注十二名被內地扣押港人,約百人昨日響應號召,不少人身穿畢業袍或戴上「V煞」面具,手持黑色氣球、「港獨」旗織及寫有「毋忘義士、釋放十二」等橫額。

經濟社評

拜登當選美國總統之後,多名重量級政治家開腔要求對華強硬,美國參議院更呼籲聯歐制華,皆因「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)簽署後,美國深感威脅,急須聯合盟友重訂貿易以至世界秩序標準,求遏制中國發展。中國近期加力開放,進一步敞開大門,藉經濟實利突破美國圍堵。美國參議院外交關係委員會發表報告,指中國已變成一個真正系統性競爭對手,美歐需要將此共識化為行動,建議取消中國在世貿的「發展中國家」地位、修訂世貿有關工業補貼的規定,並加強對中國的關鍵技術出口管制。

消費性電子資金移轉之研究

為了解決paypal待處理取消 的問題,作者林筱涵 這樣論述:

電子商務的興起,改變了消費者的消費習慣,也改變了消費者對支付工具的選擇。隨著資訊科技的日新月異,電子支付工具不斷推陳出新。其中,包括實體ATM轉帳、銷售點轉帳、Web ATM轉帳在內之電子資金移轉系統,均與消費者帳戶相連結,幾乎無使用門檻之限制,廣為消費者所使用;另因即時付款之特色,商家無須承擔款項無法兌現之風險,為大多數商家所接受,儼然已成為最受歡迎的電子支付工具之一。根據調查,消費者使用電子付款工具最大疑慮在於交易安全及個人資料隱私權之維護。我國現時雖然已陸續制定或修正個人資料保護法、銀行法、金融控股公司法、電子簽章法等法規,分別規範金融機構經營電子資金移轉業務之最低要求,然上開法律條文

是否足以應付快速多變的資訊技術,尚有待觀察。至於在資金移轉交易中,若消費者發現有未經授權交易、付款遲延、發生錯誤或請求取消付款遭拒等交易糾紛時,往往僅能仰賴定型化契約解決之,如定型化契約有不公平之處,則需透過訴訟程序主張權利,此與各國大多針對電子資金移轉之特殊性單獨制定法規之立法趨勢迥然不同。有鑑於此,本文遂以消費性電子資金移轉(包括與消費者帳戶相連結之付款工具)作為研究對象,於第二章首先就消費性電子資金移轉概念予以釐清。接著以消費者權益之保護為中心,於第三章就我國相關之法律規範,如銀行法、個人資料保護法、電子簽章法等加以整理、分析。而就交易糾紛之解決,則於第四章分別歸納、檢討我國實務上以民法

、定型化契約條款解釋當事人間法律關係之不足。另於第五章分就未經授權交易、遲延付款、瑕疵交易、資金移轉錯誤之解決等四種付款交易糾紛之處理個別探討,以我國法令規範、司法實務見解為體,參考外國立法例,輔以法律經濟分析之方法,對相關法制之建立提出看法,並就實務運作之現況提出建議,包括金融機構及消費者之權利義務關係如何規劃、金融機構之損害賠償責任、消費者發現錯誤時之告知義務等等,以作為政府將來政策規劃及立法之參考。

想知道paypal待處理取消更多一定要看下面主題

paypal待處理取消的網路口碑排行榜

-

#1.【問題】購買Crysta付款成功但交易不成功......? - 哈啦區

可是早上起來查看paypal依然顯示待處理,SE帳號. ... 已經有先聯繫paypal客服要求退款,並取消訂單,但還沒有收到回覆。 這是我的paypal頁面. 於 forum.gamer.com.tw -

#2.贝宝支付方式,贝宝收款怎么收_百度知道- Baidu

使用PayPal已经发送的付款可以取消/撤回吗? 通常,你可以取消处于待处理或待领取状态的PayPal付款。这些付款将为“待领取”状态,并将显示 ... 於 trkasinorlao.web.app -

#3.如何取消paypal上的匯款

- 登錄到您的PayPal 帳戶。 - 在“摘要”頁面上,找到待處理的付款。 - 單擊待處理付款下的取消。 - 點擊取消 ... 於 guides.com.tn -

#4.Paypal 款項已收到待處理 - Uvc protection

这时候,你想要通过电脑端登录浏览器paypal账户,然后通过点击付款详情,然后点击确认收货,对方的付款就会被释放,由待处理变成已完成状态。 如何取消待 ... 於 uvc-protection.ch -

#5.街頭精神:抗議及惡搞的力量 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

史普林斯汀(Bruce Springsteen)均取消在當地的演出;PayPal 則撤回原本要在北卡羅來納州 ... 跨性別者只是尋求在一個安全且安心的環境中,處理個人最隱私的生理需求。 於 books.google.com.tw -

#6.paypal待处理多久到账- menf

paypal待处理 多久到账,PayPal提现过来的账怎么一直待处理呢?之前只要PayPal放款,1楼: 钱款在paypal中一直都显示待处理...2楼: ...并不是直接到paypal不能直接到账. 於 784504054d.menf.cc -

#7.Paypal 我的交易款項 - Chatajizerskehory

進行交易時,收款可能會顯示為「待處理」。該筆款項仍會存入你的PayPal 帳戶中,只是暫時無法使用。「延遲交易款項入帳」是常見做法,暫時保留款項是為了預防可能出現的 ... 於 chatajizerskehory.cz -

#8.餘額訂單確認中

例外處理:客戶授信餘額不足,取消接單。 6. 在這些情況下,您的付款可能會在PayPal 帳戶中顯示為待處理訂單。. 在行動裝置上開啟Google Play 商店 ... 於 steundester.nl -

#9.paypal收到款项待处理 - 搜狗搜索

paypal 余额待处理一般说明付款被审核了.paypal账户第一次收的款,这笔款是需要收款方点击接收的, ... 不能在交易记录中的付款状态显示为“已完成”时取消这笔付款. 於 z.sogou.com -

#10.Paypal 我的交易款項

你的付款狀態會顯示為「待領取」或「待處理」,你可以透過電腦或應用程式取消付款: 前往「活動」頁面尋找待處理付款; 選擇要取消的付款交易; ... 於 galacticwraps.at -

#11.paypal退款显示已取消 - 飞文屋

注释,如在paypal checkout 界面取消订单,则直接跳转到cancelUrl方法,通常直接返回到用户下单地址即可, ... 1:在交易记录页面上找到待处理的付款; 2:点击取消。 於 www.fdf42.com -

#12.查看、更改或修正Google 訂單- Google Pay說明

訂單取消後,銀行對帳單上如果仍有該筆訂單的扣款紀錄,即表示該費用屬於待授權交易。通常這筆款項會在數天內消失。 查看訂單暫緩處理、遭取消或拒絕的原因. 於 support.google.com -

#13.怎么取消paypal(贝宝)待处理付款? | 跟单网gendan5.com

1、登录账号之后,在交易记录页面上找到待处理的付款; 2、找到上面的取消,然后点击取消。 3、接着点击取消付款就行了。 如果paypal付款已完成,还可以取消吗? 不. 於 www.bajiaoyingshi.com -

#14.有关订单管理的常见问题 - ShopBase Help Center

B. 为什么订单的付款状态显示为待处理或已授权? C. 跟踪代码会自动同步到我的Paypal帐户吗? D. 我可以在“订单”页面上的搜索栏上搜索什么? E. 为什么我不能取消自己 ... 於 help.shopbase.com -

#15.[問題] 國外網站購物刷退? - 看板creditcard - 批踢踢實業坊

... 可以付款只要利用paypal即可於是我直接線上用paypal綁定聯邦卡刷下去. ... 聯邦信用卡交易簡訊+mail 以及paypal的app上顯示一筆授權待處理款項而 ... 於 www.ptt.cc -

#16.我可以取消PayPal 上的待處理付款嗎? - Reviews

如何取消訂閱? · 打開Google Play 應用程序。 · 在右上角,點按個人資料圖標。 · 點按付款和訂閱。 訂閱。 · 選擇您要取消的訂閱。 · 點擊取消訂閱。 · 按照說明操作。 於 reviews.tn -

#17.paypal付款已发送待处理 - 容易答知识网

如果你发送的付款在30天内始终未处理,它将自动取消并退还给你。如果你使用借记卡或信用卡发送付款,退款将存入当时所用的卡。款项可能最多需要30天才能 ... 於 www.rongyidagl.com -

#18.paypal 退款教學

如果你已付款且該筆款項維持「待處理」狀態,你可以在「 交易活動」頁面上,按一下該筆付款旁的「 取消」選項。 如果付款超過30 天仍未領取,將會自動退款。 PayPal ... 於 www.tesscf.co -

#19.Paypal 付款状态“待处理”是什么情况?(页1) - 电商营销- 在线支付

租用:租用已取消,将不再进行付款。 已结清已收款项:您收到了电子支票付款,相关款项现已存入您的账户。 已完成使用您的银行账户进行充值:转账已完成, ... 於 bbs.fobshanghai.com -

#20.贝宝授权与付款, 如何取消PayPal 上的待处理 ... - 免费编程教程

贝宝授权与付款 · 如何取消PayPal 上的待处理授权 · 如何让PayPal 停止持有资金 · PayPal支付卡在授权上 · 贝宝客服 · 贝宝登录 · PayPal授权已过期 · PayPal 付款暂停 ... 於 zditect.com -

#21.Paypal 已收到款项待处理 - Amini

如果客户同意再付款,给他ASIN码,再拍一件同等值的货物呗2. 1、在交易记录页面上找到待处理的付款。; 2、点击取消; 3、接着点击取消付款就行了。 追回 ... 於 amini.com.pl -

#22.paypal已收到款项已取消

当显示订单取消的请求提交成功以后,苹果公司通常会在3-5个工作日把购买的全款打 ... paypal余额待处理一般说明付款被审核了。paypal账户第一次收的款, ... 於 uo75.com -

#23.paypal收款显示待处理 - vdto

汇财吧专业问答,1楼: PAYPAL付款状态,冻结、待处理、未结清、审查中经常有客户问我,在我的PAYPAL ... 只有发送到未注册或未验证邮箱地址和手机号码的付款可以取消。 於 vdto.cc -

#24.Paypal 被盜刷兩萬多元處理全紀錄 - T客邦

Paypal 被盜刷兩萬多元處理全紀錄,怎麼找Paypal 退. STEP 4:移除前畫面會跳出警訊告訴你雖然卡片宜除了,不過待處理的款項還是會 ... 於 www.techbang.com -

#25.Paypal的付款是否可以取消? - iks

Paypal 尚未完成付款,用戶可以自行取消。 狀態是待領取、待處理的款項,表示地方尚未接受你的款項,如果款項旁邊有取消按鈕,這可以取消,如果沒有 ... 於 iks.iwknow.com -

#26.若付款因故被作廢待處理金額將不會被扣款可能幾天後才會出 ...

如果收款人尚未領取,您可以取消PayPal 付款,並且停止這些付款的過程很容易。 許多形式的PayPal 付款會立即處理且無法取消,因此您需要申請退款以收回您的款項。 於 job.reviewiki.com -

#27.paypal 款項已收到待處理 - Csscdat

待處理 付款的相關說明有些原因會造成PayPal 付款在「我的eBay」或「售賣專家」中顯示為「待處理」,這些原因包括1 買家是以電子支票(eCheck)付款,因此在支票兌現前( ... 於 www.enfiir.me -

#28.Paypal 被盜刷兩萬多元處理全紀錄

Paypal 被盜刷兩萬多元處理全紀錄,怎麼找Paypal 退款?怎麼請信用卡公司止付? STEP 4:移除前畫面會跳出警訊告訴你雖然卡片宜除了,不過待處理的 ... 於 tw.yahoo.com -

#29.Paypal 已收到款项待处理

当你成为paypal认证卖家之后收到的款都不会有21天冻结了,可以随时使用. ... 如果您发送了一笔付款,但仍处于待处理状态,那么您可以在交易记录页面上取消这 ... 於 rapidnonantola.it -

#30.取消2022 年Paypal 付款的步骤- 自动付款 - BloggersIdeas.com

款项将按原付款方式退还。 退款通常在5 到30 个日历日内处理。 让我们看看如何取消PayPal 待付款。 於 www.bloggersideas.com -

#31.我的帳戶有一筆不明扣款| 乘客- Uber 客服

若您發現信用卡或銀行帳戶有Uber 的不明扣款,請參閱本頁資訊。 這是待處理的扣款嗎? 待處理扣款可能是指預先授權扣款。系統之後會從帳戶中移除該筆款項,不會真的向 ... 於 help.uber.com -

#32.如何取消PayPal 續約訂購的自動付款功能? - 香腸炒魷魚

但明明服務已退掉,這該怎麼處理呢?難不成白白讓它扣款嗎?其實,這個PayPal自動續約付款功能是可以關閉的。在PayPal中這叫做「付款約定」,只要 ... 於 sofree.cc -

#33.paypal上面顯示待處理是什麼意思? - 劇多

使用者可以支付、編輯、傳送提醒或取消請求。 3、提現至銀行賬戶:使用者已請求將資金從PayPal轉至您的銀行賬戶。paypal餘額支付流程透過PayPal付款 ... 於 www.juduo.cc -

#34.為什麼我的訂單被取消了? - iHerb

如果使用Apple Pay、PayPal 或信用卡和借記卡付款,您可能會看到一筆待處理交易,該交易在訂單取消後無效,因為iHerb 在訂單發貨前不會收到訂單的付款 ... 於 information.iherb.com -

#35.Paypal退款“待处理”是什么意思?【急急急】 - 百度知道

千万别我忘记操作什么,结果到了6月12号就关闭取消了哦? ... 2)退款那里出现”待处理“,一般是卖家还没有真正处理这个case,意思就是说卖家还没有退款到你的账号上面 ... 於 zhidao.baidu.com -

#36.paypal待处理多久到账

paypal待处理 多久到账,什么是PayPal电子支票付款?为什么对方用PayPal付款后,付款,支付很可能还在我们这边处于待处理状态。使用PayPal中的银行账户支付可能需要3~10天的 ... 於 mississippifaithinaction.org -

#37.2022paypal待處理款項取消-大學國高中升學考試資訊

2022paypal待處理款項取消-大學國高中升學考試資訊,精選在Youtube的熱門影片,找paypal待處理款項取消,paypal待處理ptt,paypal收不到錢,paypal待處理 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#38.Paypal 餘額 - Fcviktorka

Paypal 餘額. 由於新商店近期才開始使用PayPal 進行銷售,因此收到的購物款項會暫時存入待處理餘額,最長可達21 天。. 收款方的PAYPAL 帳號地區[ 填寫 ... 於 fcviktorka.cz -

#39.paypal删除交易记录 - 天狼问答网

不可以的,因为大家无法在交易记录中的付款状态显示为“已完成”时取消这笔付款。“已完成”表示收款人已收到或接受 ... by paypal付款待处理怎么办 at 2022-09-06 06:13:13. 於 www.tlyshi.com -

#40.打造自動賺錢機器 - Google 圖書結果

這樣對國外旅客來說非但不方便使用,對民宿商家來說,取消入住的損失風險也很大, ... 的第三方支付金流服務商,包含綠界科技、藍新金流、歐付寶、支付寶(中國及PayPal. 於 books.google.com.tw -

#41.paypal显示已收款,待处理和冻结21天。为什么会这样?

用户可以付款、编辑、发送提醒或取消请求。 3. 取款到银行账户:用户要求将资金从贝宝转到您的银行账户。PayPal余额支付流程可分为以下 ... 於 www.kmw.com -

#42.訂單狀態和運作方式 - shopolar

顧客下單後,新訂單的預設訂單狀態是待處理,付款狀態為待確認。 ... PayPal: 1) 顧客付款後網頁將自動跳回網站,如顧客在跳回網站前關閉網頁,訂單狀態會維持在「待 ... 於 www.shopolar.com -

#43.使用PayPal已经发送的付款可以取消/撤回吗 - 雨果跨境

1、在账户首页上,找到待处理的付款; · 2、点击待处理付款下的取消; · 3、点击取消付款。 於 m.cifnews.com -

#44.paypal待处理多久到账 - loscx

3楼: 点进去那笔交易,然后确认收货就可以了。5楼: Paypal 在哪个位置可以让客户确认收到货?客户总是说不. ebay卖家取消订单钱款在paypal中一直都显示待处理已经很. 於 loscx.com -

#45.paypal收款待處理

暫時待處理餘額入帳資訊由於新商店近期才開始使用PayPal 進行銷售,因此收到的購物款項會 ... 不過Paypal網站顯示我的狀態卻是待處理款項,請問一下,這樣要如何取消? 於 www.ylcybe.co -

#46.PayPal申请提现之后,为什么显示的是“待处理”? | 跟单网g...

如果交易记录页面上的付款旁边显示“取消”按钮,就可以取消付款。 如果付款在30天内未被领取,系统将自动取消这笔付款并将款项退还给你,取消待处理付款的方法如下: 1、登录 ... 於 www.6532022.com -

#47.取消會籍後為甚麼會被收取費用?

系統在太平洋時間(PT)每月1日處理所有有效會籍的定期收費事宜。如果在有關程序開始時, ... 然而,在取消會籍時,我們會根據帳戶中的待處理賬單向你收取費用。... 於 support.patreon.com -

#48.paypal私人转账可以退款吗 - 妙卡信息网

以下是一些常见的退款状态: 待处理:如果PayPal还未从买家的银行收到即时转账的资金,或卖家银行. ... 通常,你可以取消处于待处理或待领取状态的PayPal付款。 於 www.miaook.com -

#49.PayPal 扣款時間 - 財經貼文懶人包

提供PayPal 扣款時間相關文章,想要了解更多paypal待處理款項、paypal待處理取消、paypal餘額相關財經資訊 ... 當我授權付款時,paypal 會從哪種交易款項來源中扣款? 於 financetagtw.com -

#50.Paypal 我的交易款項 - Hobbylavoricreativi

我們將會通知買賣雙方款項處理情況和交易詳細資料。 ... 完成認證可享下列好處: *PayPal會取消你用於認證的信用卡或者PayPal余額的支付限額,以及你的PayPal 帳戶提領 ... 於 hobbylavoricreativi.it -

#51.paypal付款状态解释 - 知乎专栏

生效中已取消已结清已完成已拒绝失效失败冻结处理中冻结中审核中——立即发货已付款待处理已退款已拒绝已退回已撤消临时冻结待领取未结清审查中生效中 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#52.PayPal台灣PayPal付款申請與使用PayPal常見問題 ... - 隨意窩

認證尚有其他好處,不但可取消帳戶的支付購物款項的限制,還允許你將PayPal 收到的交易款項提領至銀行 ... 若退款的狀態為待處理,表示我們正從賣家的帳戶轉出款項。 於 blog.xuite.net -

#53.行動支付繳費 - 台灣電力公司

用戶陳情處理要點 ... 登入行動支付並選取「電費」,輸入電號及用電戶名後即可綁定電號,下次使用無需再輸入;或可掃描電費單的QR code查詢待繳費之相關電費資料。 於 www.taipower.com.tw -

#54.新賣家的付款程序 - eBay

根據eBay 新賣家付款程序的規定,PayPal 可能會延遲將物品的款項過到你帳戶,時間 ... 運用該筆款項,而且款項會在你的PayPal 帳戶內顯示為「待處理」(Pending)。 於 pages.ebay.com.hk -

#55.PayPal申请提现之后,为什么显示的是“待处理”? | 跟单网g...

注意:在“待处理”的状态下的paypal交易的款项将无法提现。 ... 如果想要取消账户中的PayPal订单或授权,需要直接与卖家联系,订单或授权是你与卖家达成的以固定金额购买 ... 於 www.mofalin.com -

#56.paypal待處理取消在PTT/Dcard完整相關資訊| 星星公主-2022年5月

提供paypal待處理取消相關PTT/Dcard文章,想要了解更多待處理英文、paypal待處理、等待處理英文有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -

#57.paypal退款怎麼操作?paypal退款多久到帳? - 人人焦點

以下是一些常見的退款狀態: 待處理:如果PayPal還未從買家的銀行收到即時 ... 一、如果是在收貨前取消訂單,所退款項用於恢復京東白條的信用額度。 於 ppfocus.com -

#58.paypal收款待處理 - Mckinzik

在PayPal 應用程式中取消待處理付款的方法如下: 輕觸首頁上的「你的交易活動」。 ... paypal余額待處理一般說明付款被審核了。paypal賬戶第一次收的款,這筆款是需要 ... 於 www.btokoo.co -

#59.如何在PayPal 上取消付款- 電腦迷

您的PayPal 付款可能處於待處理狀態,因為您的PayPal 帳戶處於非活動狀態、售價發生異常變化,或者 ... 於 volvootofinans.com -

#60.paypal待处理多久到账- ttyou

paypal待处理 多久到账,paypal余额待处理,是什么情况? - 百度知道,Paypal 申请提现3天还是待处理,啥意思2013-8-16 10:58 卢运长如题目周2提现,今天周5,3天了, ... 於 711752061f.ttyou.cc -

#61.如何查看Skype 订单的状态?

之后,如果未收到任何付款,则将取消该订单。 使用eCheck 或Internet 转帐的PayPal 付款可能会在几天内保持待处理状态。 如果通过PayPal 付款,并且PayPal 帐户的资金 ... 於 support.skype.com -

#62.Paypal 餘額付款

購物款項存入PayPal 帳戶的待處理設定帳戶基本資料以連結及確認PayPal 帳戶。. PayPal可能会酌情决定限制用户的个人付款金额上限,用户可登入PayPal ... 於 wirtschaftsberater-schober.at -

#63.如何取消PayPal付款(How To Cancel A PayPal Payment)

【看影片學英語】數萬部YouTube 影片,搭配英漢字典即點即查,輕鬆掌握單字發音與用法,長久累積看電影不必再看字幕。學這些英文用法: 取消,賬戶, ... 於 tw.voicetube.com -

#64.Paypal 多久到账

一般来说大家在paypal上绑定银行卡是很快的,但是在绑定过程中有一个操作是PayPal ... 日内。 paypal待处理多久到账paypal付款已发送待处理怎么取消paypal待处理订单. 於 krankenpflege-hitzhofen.de -

#65.Paypal 餘額不足

進一步了解個人帳戶暫時待處理餘額入帳資訊. ... 到這種情況,我們會建議您取消之前的訂單,並且如果有別的儲值辦法,paypal 的客服應該會跟我講的。 於 fitwoman.com.pl -

#66.PayPal付款状态显示“待处理”、“临时冻结”、“ - 新浪博客

已付款项:您取消了这笔付款,相关款项已退回到您的账户。 租用:租用已取消,将不再进行付款。 已结清. 於 blog.sina.cn -

#67.#問新辦的Paypal 款項入帳要等多久 - 網路購物板 | Dcard

我是剛辦的Paypal第一次交易,賣網路的東西給馬來西亞人,Paypal顯示款項已收到待處理,我商品已經給他了但錢還是卡在待處理,要等多久錢才會入帳到 ... 於 www.dcard.tw -

#68.paypal付款可以撤回吗 - 一定百科网

通常,你可以取消处于待处理或待领取状态的PayPal付款。这些付款将为“待领取”状态,并将显示在您PayPal账户的“待处理”部分中。此操作不适用于你要取消的 ... 於 www.ydbaike.club -

#69.在paypal(贝宝)上付款完成后还可以取消交易吗? | 跟单网ge...

1、登录账号之后,在交易记录页面上找到待处理的付款; 2、找到上面的取消,然后点击取消。 3、接着点击取消付款就行了。 如果paypal付款已完成,还可以取消吗? 不. 於 www.1565759.com -

#70.付款與帳單問答 - Discord Support

也因為這樣,一次處理多個訂閱時可能會造成混亂,所以我們想藉由以下說明 ... 餘額付款,首先您的信用卡/提款卡或銀行帳號必須先綁定您的PayPal帳號。 於 support.discord.com -

#71.PayPal 退款教學:流程、手續費及時間 - Wise

前往「活動」頁面尋找待處理付款; 選擇要取消的付款交易; 點選「取消付款」. 2. 收款人已接受款項. 由於付款狀態會 ... 於 wise.com -

#72.Paypal 我的交易款項

我們將會通知買賣雙方款項處理情況和交易詳細資料。 ... 完成認證可享下列好處: *PayPal會取消你用於認證的信用卡或者PayPal余額的支付限額,以及你 ... 於 masterecopolis.it -

#73.用户协议- 网上支付- 交易服务 - PayPal贝宝

当您注销您的PayPal账户,我们将取消任何预定或未完成的交易。 ... 存在待处理的交易,或者未解决的争议或补偿申请。 您PayPal账户中的待结算资金不足 ... 於 www.paypal.cn -

#74.如何在PayPal 上取消付款 - 101 Help

如何在PayPal 上取消无人认领或待处理的付款?(How to Cancel an Unclaimed or Pending Payment on PayPal?) 您的PayPal付款可能处于待处理状态,因为您的PayPal ... 於 zh.101-help.com -

#75.paypal收款请求已取消_Paypal中的术语介绍解释汉语版 - 欧创网

提现至您的银行账户:您已请求将资金从PayPal 转至您的银行账户。 已临时冻结在处理这笔. ... 怎么取消paypal(贝宝)待处理付款? | 跟单网gendan5.com. 於 www.gergj.top -

#76.如何在PayPal 上取消付款 - O'ignite

在此人将他们的电子邮件链接到他们的PayPal 帐户之前,付款一直处于待处理状态。如果关联银行账户的过程未在30 天内完成,款项将退回到汇款人的账户。 於 www.oignite.com -

#77.Paypal 款項已收到待處理 - Carpinteriamorsol

購物款項存入PayPal 帳戶的待處理 如果你说是PayPal支票,可能会遇到麻烦。 ... 還是處理中待審核的情況, 這類的商業店家可以拒絕這筆交易取消訂單, ... 於 carpinteriamorsol.es -

#78.PayPal 如何撤款_paypal付款怎么撤回 - 夏书网- 首页

首先在PayPal后台Activity 这里输入你要撤款的邮箱,找不到记录的话再筛选一下 ... 1、在账户首页上,找到待处理的付款; 2、点击待处理付款下的取消; 3、点击取消付款。 於 www.zx75551.com -

#79.为何我的购买订单仍处于待处理状态? - G2G客服中心

PayPal 电子支票定义如下:发送电子支票就像发出银行支票一样,不过是以电子的形式发出。它也被称为电子资金转帐,因为您直接从您的银行帐户提取资金。当您通过美国银行帐户 ... 於 cnsupport.g2g.com -

#80.paypal已收到款项待处理 - 望花路东里

Paypal 调查退款是无手续. 如果付款在30天内未被领取,系统将自动取消这笔付款并将款项退还给你,取消待处理付款的方法如下: 1、登录账号之后, ... 於 www.whldl.com -

#81.为什么我发送的付款处于待处理状态?如果我想取消付款 - PayPal

如果我想取消付款,该怎么办? 於 www.paypal.com -

#82.paypal顯示待處理 - 軟體兄弟

paypal 顯示待處理,當我們將你的交易款項保留在你的待處理餘額時,表示你無法立即使用此交易款項消費或進行提領。 你銷售物品,買家以PayPal 付款。 購物款項存入PayPal ... 於 softwarebrother.com -

#83.閃電擴張: 領先企業如何聰明冒險,解開從1到10億快速成長的祕密

比如在PayPal,列夫琴制定了一個問題解決測驗,做為工程團隊聘雇流程的一環。 ... 發了一封頗讓人費解的電子郵件給公司員工:我們的員工依循了處理這類情況的既定程序。 於 books.google.com.tw -

#84.为什么Paypal 付款停留在“待处理”状态?

PayPal resultCode 是付款响应,表明Adyen 无法获得付款的最终状态。 这种待处理状态可能是多种不同场景的结果,并且很常见。 於 www.adyen.help -

#85.歡迎使用PayPal! 關於我們的主要業務

你可以將作為付款方式的信用卡、簽帳金融卡或銀行帳戶連結或取消連結至PayPal 帳戶 ... 些情況下,你的付款可能會在PayPal 帳戶中顯示為待處理訂單。 於 www.paypalobjects.com -

#86.如何在PayPal 中取消付款:完整教程 - AndroidAyuda

關於如何通過幾個步驟取消PayPal 付款、自動收費等等的完整教程。 ... 單擊顯示“待處理”的付款,一旦加載,它將顯示一個“取消”按鈕,單擊並最後單 ... 於 androidayuda.com -

#87.我的贝宝中的待处理付款要怎么才能取消掉啊? - 邦阅网

不能在交易记录中的付款状态显示为“已完成”时取消这笔付款。“已完成”表示收款人已收到或接受付款。怎么取消贝宝订单或授权? PayPal的 ... 於 www.52by.com -

#88.paypal 款項已收到待處理 - Buuchau

PayPal 使用幫助 · 歡迎使用PayPal · 為什麼付款失敗 · PayPal 新功能讓商家即時收到交易款項 · 管理商城訂單 · 【臺灣『先禁』事件簿】第三方支付始祖Paypal 關閉臺幣交易功. 於 www.lensilk.co -

#89.怎么取消paypal(贝宝)待处理付款? | 跟单网gendan5.com

1、登录账号之后,在交易记录页面上找到待处理的付款;. 2、找到上面的取消,然后点击取消。 3、接着点击取消付款就行了。 如果paypal付款已完成, ... 於 www.gendan5.com -

#90.paypal付款一直待处理 - 欧宝知识网

paypal 余额待处理一般说明付款被审核了。paypal账户第一次收的款,这笔款是需要收款方点击 ... 通常,你可以取消处于待处理或待领取状态的PayPal付款。 於 www.oudebaosw.com -

#91.Paypal 餘額 - Serbatoicemin

如於6 個工作天後資金仍未顯示於你的PayPal 餘額,請備妥個人銀行帳戶資料(包括銀行 ... 暫時待處理餘額入帳資訊. ... 然後我取消paypal綁的卡, steam就不讓我付款了. 於 serbatoicemin.it -

#92.PayPal 付款 - SurveyMonkey Help Center

無法使用PayPal 支付請款單費用,因此請務必在結帳頁面選取PayPal,而不是選取[請款單] (Invoice)。 待您過目SurveyMonkey 結賬頁面底部顯示的總額和結賬貨幣後,系統將會 ... 於 help.surveymonkey.com -

#93.如何取消PayPal付款- v win德赢下载

如何取消待处理的PayPal付款. 按照以下步骤取消待处理或无人认领的PayPal付款:. 从你的PayPal仪表板,找到您想要反转的付款概括页面并选择它。你被带到了它交易明细页 ... 於 www.gzglht.com