ig發文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孫俊寫的 誰的襪子(首刷限量附贈:三花兒童專用無痕襪) 和和田秀樹的 可是,我就是會在意!:給人際玻璃心,看透自導自演內心戲,停止煩惱的無限放大都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人與人的完美距離: 享受不近不遠不迎合的自在人生 - Google 圖書結果也說明:... I G 上發文一開始你覺得交流的確變得很熱絡吧?少了需要特地碰面聊天的時間限制就能夠輕鬆交換資比方說你在社群網站上分享今天的午餐!只要有人按讚你就覺得開心而且因為 ...

這兩本書分別來自信誼基金出版社 和方言文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 廣播電視學系應用媒體藝術碩士班 邱啓明所指導 林于靖的 新北市政府殯葬管理處未來經營Facebook粉絲專頁之方法初探 (2020),提出ig發文關鍵因素是什麼,來自於殯葬管理、Facebook、媒體經營、政府政策傳播。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 許瓊文所指導 伍先恩的 台灣媒體如何報導自殺者與關係人-以林奕含事件為例 (2019),提出因為有 林奕含、自殺、性侵、自殺者關係人的重點而找出了 ig發文的解答。

最後網站范瑋琪再發文挺尪!謝黑人「守護我們的家」 網友看不下去則補充:而當時范瑋琪曾在IG限時動態發文挺夫,稱深信「丈夫是個正直的人」,今(5)日她則再度於IG發文,曬出全家福並感謝黑人稱:「謝謝爸爸守護我們的家。」

誰的襪子(首刷限量附贈:三花兒童專用無痕襪)

為了解決ig發文 的問題,作者孫俊 這樣論述:

一隻襪子,一個謎團, 整棟舊公寓的鄰居全騷動起來啦! 首刷限量附贈—三花兒童專用無痕襪 這是一棟舊公寓,集合了形形色色的鄰居,看起來就熱鬧無比。 有一天,從頂樓掉下一隻襪子,撿到的小貓,不是貼失物招領公告,不是臉書、IG發文協尋,而是積極展開追追追行動,從1樓到5樓跑上跑下,挨家挨戶的問…… 一路上,誰是熱心助人的神隊友?誰又是愛扯後腿的鄰居?小貓看鄰居玩什麼,差點忘了找襪子的正事?哪一樓鄰居老說風涼話,卻什麼忙也沒幫上?正當小貓快放棄時,樓梯轉角竟出現了答案!? 一格一格黑白圖文分鏡,一雙黃色襪子線索指引,帶你追著小貓的腳步,像扮演福爾摩斯一樣,找出襪子的主人是誰

! 本書特色 ★黑白分鏡圖文書,享受讀圖的樂趣 每一格分鏡圖畫,都埋藏作者畫圖時的小趣味。誰的腳穿八合一連腳襪?老鼠家住在哪一樓的牆壁洞裡?樓梯間貼了什麼禁止公告?還有,別錯過一開始和最後的社區場景,隨著故事發展,也悄悄的發生變化……每看一回,都像玩找一找的視覺辨識遊戲,吸引你一讀再讀,百看不厭,觀察力和讀圖力跟著瞬間提升! ★拉近疏離的人際互動,串起街坊熱絡的人情味 現今鄰居往來互動越來越少,往往人靠得很近,心卻很遠。書裡的每一個動物鄰居,個性和特徵鮮明,有噓寒問暖的豬媽媽一家;友情相挺的猴子三兄弟;伸張正義,阻止搶襪子之亂的山羊爺爺;還有一群叨喋不休的八卦鄰居……他們

就像你我身邊的人物縮影,讓人容易親近,覺得喜歡,不僅拉近冷漠的人際距離,更串起街坊熱絡難得的人情味,讓人也想跟這群可愛鄰居住上一回! ★首刷限量附贈—三花兒童專用無痕襪 (2-4歲,款式隨機出貨) 嚴選精梳棉材質,吸汗透氣,符合人體力學,不易滑動走位,彈性襪口舒適不緊繃,台灣製造。 *適讀年齡:3歲以上

ig發文進入發燒排行的影片

2017年曾赴泰國變性的網紅罔腰昨日深夜於個人IG發文

曬出一張男友從背後懷抱他的閃照

同時附上超音波照開心宣布自己懷孕

不過本身並"沒有子宮的"他是如何懷孕

不僅網友熱議 連醫生也緊急出面說明

🎧《JU是愛聊》Podcast收聽🎧

Sound On https://reurl.cc/6lL8DZ

Apple Podcast https://reurl.cc/6lL8gM

KKBOX https://reurl.cc/zzrVbQ

Spotify https://reurl.cc/WLqnde

Google播客 https://reurl.cc/Gr4d0W

▲訂閱寶貝好不好 https://is.gd/fl3Frs

▲Facebook粉絲團 http://fb.me/babykidiou

#罔腰#懷孕 #醫招救媽咪

新北市政府殯葬管理處未來經營Facebook粉絲專頁之方法初探

為了解決ig發文 的問題,作者林于靖 這樣論述:

近年因為人口發展、土地利用的需求,殯葬設施與禮儀業者皆蓬勃發展,也由於早年未針對殯葬業立法規範,立法速度不及社會型態的改變,這種種因素讓殯葬管理業務成了地方政府最燙手的單位之一,更遑論網路宣傳。政府殯葬管理部門,倘若無法自由、快速地提供即時且完整的資訊給民眾參考,民眾總會待到驚覺自己被騙後才會想要來尋求政府的協助。是故,本研究欲找出一個簡易模式,使得管理單位便於發布訊息,民眾也不用擔心看不懂官樣文章,讓殯葬管理單位在教化民眾這件事來得更確實也更容易執行。 2015年Facebook(臉書)發表臺灣是亞太區行動滲透率最高的市場之一,近幾年在競選活動網路化後,連帶著政府機關各部門也紛紛成立

粉絲專頁。本研究以新北市政府殯葬管理處為個案研究,先採用「觀察法」觀察2020年1月至2021年7月本研究選定之新北市政府、中央與其他縣市之相關單位,以及特定殯葬業者之Facebook(臉書)粉絲專頁,從而獲得相關資訊後進行分析,並透過與新北市政府各部門小編與殯葬處職員之深度訪談,瞭解公部門發布訊息之流程以及殯葬處管理粉絲專頁可能的困境與規劃。 而從受訪者的訪答之中便可窺知一般大眾對於殯葬處的陌生及與殯葬業者的混淆與誤解。新媒體的價值除能發布正面形象訊息,亦能即時闢謠以正視聽,這正是成立Facebook(臉書)粉絲專頁的最大優點,殯葬管理單位更可加以利用此特點發揮輔導與教育功能。若將Face

book(臉書)看作是帶領我們快速擷取各種資訊的平台,產製出民眾願意選擇的一個框架,作為充實自身殯葬相關知識的媒體,並且為各地方政府殯葬管理部門,在經營Facebook(臉書)上提出可供參考之建議,這便是本研究所欲追求的最終目標。

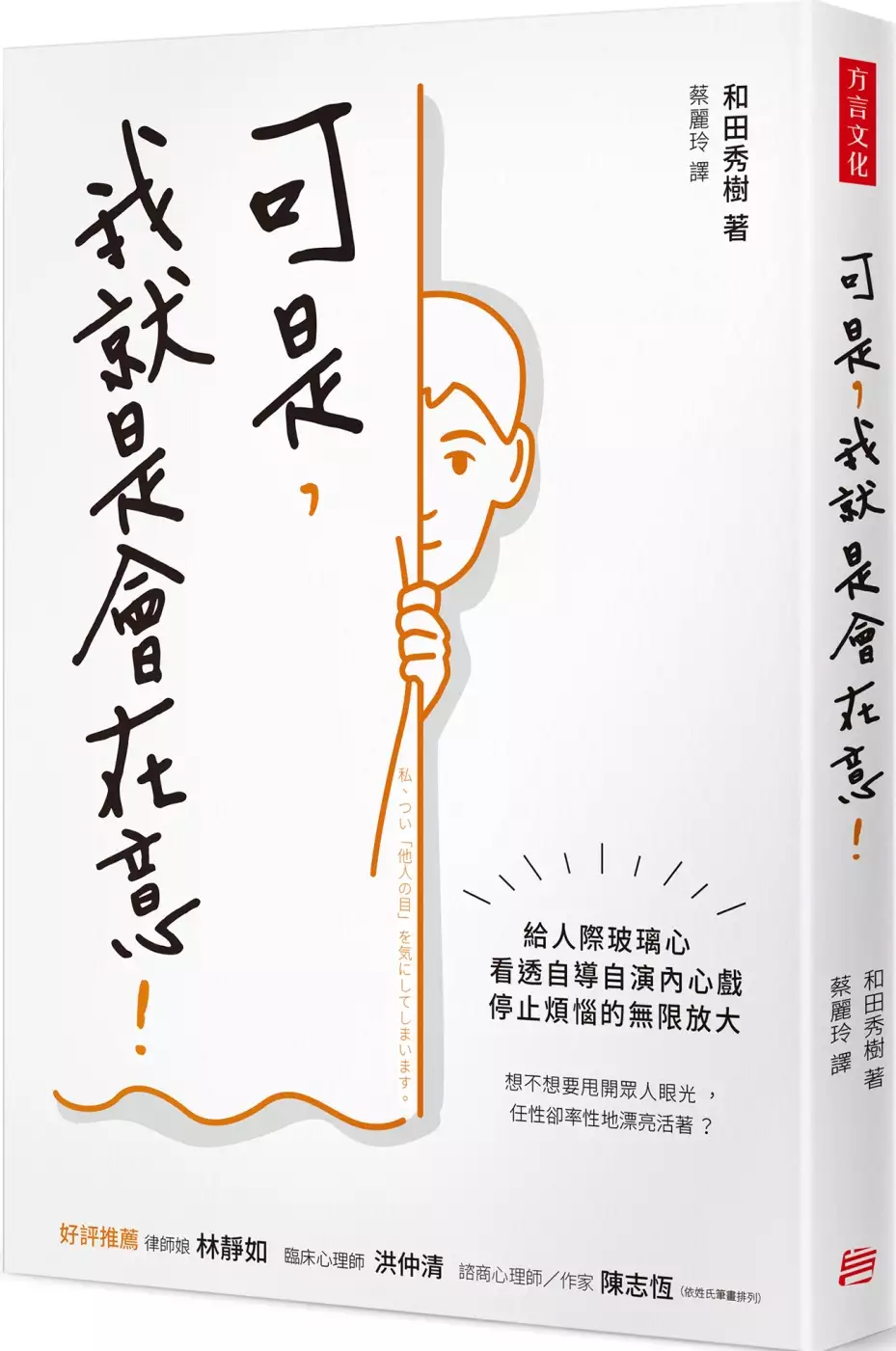

可是,我就是會在意!:給人際玻璃心,看透自導自演內心戲,停止煩惱的無限放大

為了解決ig發文 的問題,作者和田秀樹 這樣論述:

想不想甩開眾人眼光, 任性卻率性地漂亮活著? 日本最懂人心的精神科醫師「和田秀樹」 教你看穿八大人際「玻璃心」, 揮別情緒勒索、人情綁架的焦慮陷阱, 不再提心吊膽、想太多! ◆ 夜深人靜時想起早上做過的丟臉事,超絕崩潰! ◆ 加了新朋友,臉書、IG發文字字斟酌,最後乾脆不PO了。 ◆ 會議中主管面無表情、眉頭糾結,是不是自己哪裡犯錯? ◆ 生活中好多事都只能一個人苦撐,根本沒有人能幫我…… ★ 處處顧慮他人,害你無法「做自己」! 拜科技發達、言論自由之賜,個人看法的主張和交流越來越容易。結果,不只職場、社交場合需要懂潛規則、善應對,連在網路社群上「為何不

按讚?」「這留言什麼意思?」「他只回貼圖是生氣了嗎?」都開始困擾著你。 你並非想當步步退讓的好人,但更不想變成不懂讀人際空氣的「討厭鬼」。於是許多情緒一不小心就越想越深;擔憂、煩惱變成自我質疑與抱怨,結果日子過得綁手綁腳、滿腹委屈,連真心想說的話也說不出口。 「為什麼是我?」「對啦,我就衰!」「我知道是小事,但就是很在意!」待人處事真誠善良的你,也常忍不住這樣抱怨,覺得都是他人的眼光讓你難以隨心所欲? ★ 煩惱總是「想」出來的,如何學會適時喊停? 事實上,很多時候別人根本沒有你想的「那麼在乎」你所在意的事情——是內心的情緒陷阱誘導你從「想像的」他人角度檢視自己。於是

,你「小小的期待」不敢說出口,變為壓抑委屈的庸人自擾;預設的擔憂沒去找答案,累積成難以承受的精神壓力。 「日本最懂人心的精神科醫師」和田秀樹便指出,這種過度在意他人目光的壞習慣,除了使人無法自在與重要的人相處、耗費無謂的社交能量、養成玻璃心,最終甚至會害你慣性忽視自己真正的感受與想法。 你細心思量,因為害怕被討厭、期待被喜歡,然而你不知道,根本沒有人討厭你。 ★ 專治八大「玻璃心」,從焦慮、罪惡感的情緒陷阱中解脫! 為了讓你從他人目光解脫、不再討厭自己,本書會藉由輕鬆好讀的情境圖解,帶領你理解「八大玻璃心」背後潛藏的情緒陷阱。 只要能破解這些焦慮和罪惡感的假

象,糾結的情緒自然就能得到緩解,你也會知道如何真正隨心、自在地面對自己和別人,不再讓「他人想法」阻礙你的抉擇與期待。如此一來,你就會擁有喜歡自己的勇氣,甩開眾人眼光,任性卻率性地漂亮活著! 擺脫自討苦吃「玻璃心」、阻止煩惱放大的案例有—— ◆案例一:社群網站上有些不太熟的網友,讓你不敢暢所欲言,其實覺得很煩。 (X)情緒陷阱誤導你:「我寫這些東西人家怎麼想?我這麼說會不會被網路霸凌?」 (O)事實上:你真正需要重視的,是願意與你交心的核心摯友。太過顧慮半生不熟的朋友,反而會讓你失去自我和有益的交流。 ◆案例二:上班出門太趕,你把頭髮睡翹了來不及整理。 (X)情

緒陷阱誤導你:「大家都覺得我的頭髮很翹、很醜!超丟臉的!」 (O)事實上:一般人大多只在乎自己,不在意他人。同事很可能看到了卻不在意,其至根本沒有察覺!只有你心中的「自卑點」,讓你不斷在意它,坐立難安。 ◆案例三:想要請假休息,但又擔心少了你,公司會很困擾,自己應當負起責任。 (X)情緒陷阱誤導你:「如果我不在,那些事情怎麼辦?一定會一團亂的!」 (O)事實上:工作也好、私人關係也好,完全只靠你獨自去做就會完成的事情,並不存在。好好放假,找回自身與外界的平衡吧! 本書特色 ‧情境插圖好讀易懂,一秒破解你的「悲觀陷阱」! ‧沒自信、怕丟臉?幫助你精準判斷情境,不

再自傷而不自覺 ‧社交、人際狀況不誤判,反應最適當,關係快速改善。 專業推薦 林靜如|律師娘 洪仲清|臨床心理師 陳志恆|諮商心理師/作家 (依姓氏筆畫排列)

台灣媒體如何報導自殺者與關係人-以林奕含事件為例

為了解決ig發文 的問題,作者伍先恩 這樣論述:

本研究焦點為媒體在自殺案件中,如何報導自殺者與關係人,採取質化的文本分析方式,針對林奕含過世至誘姦案結案期間的新聞報導進行探討。研究結果發現媒體以林奕含事件作為楔子,將新聞岔向八卦化的軼聞追蹤,利用提供案件嫌疑人陳星、陳星女兒,以及林奕含生前同事的個人背景,挖掘他們與林奕含的互動,在誘姦案的推理報導中,增加整起事件的聳動性,並且利用自殺者關係人的不堪回憶,形成另一系列的感官新聞報導,延燒媒體熱度。新聞報導中記者利用自殺者關係人與案件無關的個人隱私,包含情感狀況、經濟情形以及日常生活起居等,以爆料甚至帶有醜化的書寫方式呈現戲劇性、聳動化的效果。同時藉由林奕含本身的優美文筆,結合其家屬哀慟的煽情

報導,與前述戲劇且聳動的八卦消息,不斷打破世界衛生組織(World Health Organization, WHO)所呼籲降低自殺新聞的顯著、重複性,且只專注於自殺相關消息的理念 。同時本次誘姦疑雲使媒體將焦點著重於林奕含與陳星的感情史,而非是否違背性自主權的議題,使部分新聞著重於陳星的婚外情、兩人的師生戀、林奕含的情感等,顯示出報導者背後的性侵迷思(Sexual assault myth),以女性的情感作為探討自殺與疑似性侵事件的出發點。除此之外,林奕含事件的系列報導亦顯示出臺灣媒體對於精神議題的忽視,就所得之新聞文本中,僅有極少數針對自殺事件提供醫療、心理衛生等角度之分析,整體仍傾向於自

殺者相關人之八卦、腥羶色等話題。

ig發文的網路口碑排行榜

-

#1.季芹流感中鏢發燒3天不退掛急診,IG曝慘狀醫 - 健康2.0

47歲的女藝人季芹日前在個人IG中發文表示,因為流感中鏢、連燒3天吃藥沒用,身體虛弱而到醫院掛急診,打了點滴才感覺好多了,提醒大家「這波流感好 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#2.圖文教你做/IG帳號怎麼連結FB?同步發文、Po限時動態很簡單

Facebook 與Instagram 是許多人每天都會使用的社交平台,FB 偏向內容分享,IG 偏向照片與影片分享,由於兩者都是Meta 公司旗下的社群軟體, ... 於 tech.udn.com -

#3.人與人的完美距離: 享受不近不遠不迎合的自在人生 - Google 圖書結果

... I G 上發文一開始你覺得交流的確變得很熱絡吧?少了需要特地碰面聊天的時間限制就能夠輕鬆交換資比方說你在社群網站上分享今天的午餐!只要有人按讚你就覺得開心而且因為 ... 於 books.google.com.tw -

#4.范瑋琪再發文挺尪!謝黑人「守護我們的家」 網友看不下去

而當時范瑋琪曾在IG限時動態發文挺夫,稱深信「丈夫是個正直的人」,今(5)日她則再度於IG發文,曬出全家福並感謝黑人稱:「謝謝爸爸守護我們的家。」 於 www.mirrormedia.mg -

#5.Ig 電腦版發文

Chrome 套件Desktopify 讓你在IG 電腦版發文(Mac. IG終於可以用網頁版發文了!以後這樣用電腦發貼文更方便社群網路數位聯合新聞網IG 一開始是設計給 ... 於 vycvikhrou.cz -

#6.IG 發文不被發現可能嗎?教你這招實用小技巧

我們一般在Instagram 發佈IG 貼文後,無論是照片或影片,通常都會直接顯示在粉絲的IG 首頁動態消息上,但在某些情況下,你可能會希望能在IG 發文不被 ... 於 www.tech-girlz.com -

#7.Threads教學懶人包》IG無痛1秒轉移「整串好友帶過去」 如何 ...

Threads教學懶人包》IG無痛1秒轉移「整串好友帶過去」 如何發文、哪些限制、和推特差異一次看 ... Instagram今日(7月6日)推出了一款名為Threads的全新應用 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#8.李孝利突然宣布關閉IG!發文公開背後「心酸原因」

李孝利宣布關閉IG!發文公開背後「心酸原因」,以後看不到李孝利和李尚順夫妻曬恩愛 ... 於 www.elle.com -

#9.質感IG這樣做!4款超好用的APP介紹| 美人會部落格

常玩IG的朋友一定會發現有些排版真的美到逆天像是最近這個Stylista_VIG版面. 於 www.vogue.com.tw -

#10.IG 限動必讀全攻略!5 招教你玩出品牌創意新商機

IG 限時動態、IG 限動( Instagram Stories ) 是什麼? 為什麼品牌需要限時 ... 發文時間也可以透過IG 的洞察報告,觀察粉絲的上線時間、活躍時間來發布 ... 於 blog.shopline.tw -

#11.DAWN金曉鐘突宣布當兵!以社會服務要員身份入伍

DAWN親自在IG發文表示「想以安靜方式入伍」,同時也承諾之前完成的作品將會繼續公開。 以Solo 歌手身份活躍的DAWN(金曉鐘)宣布將開始履行兵役義務, ... 於 ohsowow.agentm.tw -

#12.超越地表最強小編!社群創業時代: FB+IG經營這本就夠,百萬網紅的實戰筆記

FB+IG經營這本就夠,百萬網紅的實戰筆記 冒牌生. 當發生天災人禍,或是他人的不堪事件 ... 發文闡述同一件事,幫受眾洗腦。發文以後發現成效不如預期,就不該再用同樣的模式 ... 於 books.google.com.tw -

#13.Instagram小編的費用怎麼算?社群小編行情一覽

若您的文案與圖片素材都外包IG小編製作,需要提供發文主題、必要的資訊內容,以及作圖必備的素材(商品照片、品牌吉祥物、LOGO⋯等)由小編依照雙方討論的撰文方向 ... 於 www.pro360.com.tw -

#14.如何經營好IG?2023年最新IG 經營4大基本功| 傳送門

一、確定帳號定位與經營主題 · 二、確認帳號人設與設計風格 · 三、明確規劃個人主頁的內容 · 四、確認資源規劃與發文目的. 於 portaly.cc -

#15.【科技新知】Instagram(IG)怎麼發文?上傳圖片新手教學攻略

步驟一首先打開手機裡的Instagram App,點選右上方的「+」按鈕,選擇「發佈」。 · 步驟二由於IG貼文一定要搭配圖片,所以接著選擇你要上傳的「圖片」;如果 ... 於 www.jyes.com.tw -

#16.IG 迎大更新!貼文可共同發布、電腦版也可發文了 - 3C科技

... 發文,包括照片或1 分鐘內的影片,方法則是到網頁版IG 的右上角,點按新的「+」號即可發文。 而在共同創作部分(此新功能名為「Collabs ... 於 3c.ltn.com.tw -

#17.IG發文範例

IG發文 範例. 9 Pins. 4y. J. Collection by. Justin Lee · Tomboy Outfits, Streetwear Men Outfits, Mens Casual Outfits, Cool Outfits, Men Casual ... 於 www.pinterest.com -

#18.IG 如何找出最佳發文時間?查詢粉絲最常上線時段!教學

IG 要如何找出最佳發文時間?有在經營 Instagram 的人,通常會很想知道什麼時候發文最好,因為你在一個很少粉絲上線的時段發文,成效肯定不會太好。所以掌握IG 最佳 ... 於 www.techrabbit.biz -

#19.問ig發文自動儲存- App板

最近發現用ig的濾鏡或是編輯後發文又會自動在手機裡存一遍,但如果沒有在ig編輯發文就不會再次儲存一遍,但是我記得以前明明都不會這樣,而ig裡的自動 ... 於 www.dcard.tw -

#20.香港女星困以色列目睹砲彈橫飛躲防空洞祈禱終脫險

香港歌手衛詩今天報平安稱已離開以色列。翻攝jillvidal IG. 衛詩上月25日在IG發文,表示自己加入了傳教組織,打卡地點在以色列,之後 ... 於 tw.nextapple.com -

#21.如何在IG網頁版發文?一次教你IG發文、上傳圖片

安妞大家我是Mona ❤️ 今天要跟大家分享的是關於近期社群媒體的新發現, 越來越多社會大眾喜歡分享自己的日常生活在ig上,發限時動態也好,貼文也好, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#22.【懶人包】FB、IG貼文嵌入網頁文章

Facebook 與 Instagram 是大多數人都擁有的社群軟體,很多企業廠商也喜歡在這些社群軟體上發文分享產品或日常。有時候在寫部落格文章時,會想要將某篇人氣高的貼文,或 ... 於 www.tsg.com.tw -

#23.IG發文「慢走不送」遭質疑暗酸BLACKPINK 官方發文致歉

而稍早Live Nation Taiwan以經在粉絲專頁發文致歉,更表示會啟動內部清查。 據了解,在BLACKPINK離台之後,主辦單位Live Nation Taiwan突然在官方IG的限時 ... 於 www.ctwant.com -

#24.發文又後悔? IG 換貼文封面、照片順序調整小技巧!

文字版步驟⓵ 點擊右上角「...」再點「編輯」 ⓶ 按下左上角「垃圾桶」圖示⓷ 確定沒問題點下「完成」 ⓸ 切換到IG 個人檔案頁面⓹ 點擊右上 ... 於 www.youtube.com -

#25.Instagram貼文怎麼發?5大關鍵訣竅讓你的IG發文更受歡迎!

如何使用IG發文排程功能? ... 開始之前,你需要先進入你的Instagram個人頁面。接著,找到頁面右上角的「+」按鈕並點擊它。接下來,點擊「建立貼文」 ... 於 startingedu.com -

#26.IG 網頁版與手機差別?教你用電腦發文、限時動態、傳訊息!

你知道Instagram 不只能在手機使用,對於常在電腦製作素材或撰寫文章的朋友,也可以直接登入IG 網頁版網址發文嗎?今天要來跟你分享的是IG 網頁版使用 ... 於 daydayding.com -

#27.IG演算法2023年最新版-全面解析-看IG執行長@mosseri怎麼說

如果是視頻,時長多少?這些資訊幫助IG演算法了解該貼文有多受歡迎,以及內容的相關性。 發文者的基本數據以及用戶與 ... 於 www.ig-hero.com -

#28.Ig 電腦版發文

(電腦版無法發文-詳看PC版/裝置版《黑暗榮耀》金赫拉遭控霸凌惡行發聲認了..受害者酸:本色IG 電腦版下載win7; ig reels電腦版; chrome mobile version on ... 於 budvidet-online.cz -

#29.JPEX案│林作被捕獲保釋IG發文宣稱今午召開緊急記者會

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案,至今11人被捕,包括林作、KOL「陳怡」及「朱公子」等人;截至昨日(21日)下午5時,已接獲2197人報案,涉及. 於 www.hk01.com -

#30.教你如何在Instagram (IG) 電腦版發文(Mac、Windows 都適⽤)

雖然我們⼤部分都是⽤⼿機(iPhone、Android) 來發Instagram 貼文及限時動態,但有時候你可能會想⽤. IG 電腦版來發文,不僅打字比較快,也可以直接 ... 於 f37.ypu.edu.tw -

#31.IG發文Bug!無法發文、無法編輯、無法顯示文章,該怎麼辦?

假如對文章有潔癖的網帥網美或是部落客,可以嘗試把Hashtag放在留言中。 有時候使用Wifi Po文會無法發佈,改連手機網路就可以順利發文了! Tags: Instagram. 於 puretruthson.com -

#32.Instagram 行銷— 發文時間?

IG 發文 盡量避開哪些時間好呢? · 一、發第一篇文之後. 通常多篇文章之間盡量不要時間距離太短,如果短時間內多篇發文,則越到後面文章可能曝光度會越低。 · 二、國定連假 ... 於 ecwife.com -

#33.IG網頁版發文教學:透過Windows、Mac電腦傳IG照片聊天超 ...

Extension for Instagram屬於一款IG電腦版發文神器,能夠讓Instagram網頁版瞬間能夠擁有IG發文、瀏覽現實動態、線上聊天、下載IG照片/影片、IG黑暗 ... 於 mrmad.com.tw -

#34.IG註冊與發文教學 - Jmgo 勻漾生活

b.如何發文 · 1.點選上方「 + 符號」,新增貼文 · 2.如果要放一張以上的照片,請點選下方「多圖按鈕」 · 3.輸入發文內容,文末須加上「#每日一捨」 · 4.輸入#之後,輸入「每日 ... 於 jmgo.tw -

#35.2022年坎城創意獎結案報告 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

... 發文限制,但推特使用者平均每一通發文其實只用到33 個字母。也就是說,每一次發文 ... IG 關注者成長167%。三位不幸的外國語刺青者(刺青內容分別意為:「我愛大便」、「我 ... 於 books.google.com.tw -

#36.IG 預約發文怎麼用?Instagram 內建貼文排程

如何使用IG 預約發文功能? · 開啟Instagram 個人檔案頁面,點選右上角「+」,點選建立「貼文」。 · 選擇你想上傳的照片/圖片,點選「下一步」。 · 在新貼文 ... 於 www.tech-girlz.com -

#37.Ig 如何發文

《黑暗榮耀》金赫拉遭控霸凌惡行發聲認了..受害者酸:本色1 一、IG文案怎麼寫? 專家的IG文案技巧統整! (一)IG發文文案架構、呈現方式,IG文案重點 ... 於 millepiedsferme.fr -

#38.IG 網頁版怎麼發文【2023】懶人教學篇

希望以上IG 網頁板教學,遇到不知道發文功能在哪裡的你,會有所幫助,加上Extension for Instagram 這個功能在Ghrome 商城中就可以免費下載到, ... 於 3csilo.com -

#39.業績飆倍的PDCA日報表工作法:200間以上公司實證! 12分鐘打造SOP、OKR、KPI做不到的精準效益

... IG 比較好。發文的內容,如果是客人的自拍、店家外觀·入口處以及內部裝潢、商品(食物)的話,反應比較好,而非只拍店內的擺設。若是以召集年輕女性顧客為目標,上傳年輕女性 ... 於 books.google.com.tw -

#40.Ig 怎麼發文

登入後會出現ig 網頁版帳號畫面,接著點選左邊欄位的「建立」選項。1 一、IG文案怎麼寫? 專家的IG文案技巧統整! (一)IG發文文案架構、呈現 ... 於 lueurdoree.cz -

#41.最美檢察官首度登上《VOGUE》!「名模氣場」網全跪了超仙 ...

樂檢在IG發文表示,從大約8月間接到VOGUE TAIWAN的邀請時其實很興奮,因為是時尚雜誌「Vogue」,這體驗可不是人人都有的,加上自己又是個跟時尚圈搭不著邊 ... 於 star.setn.com -

#42.「IG發文打什麼」精選文章懶人包(持續更新!)

78.「分享」IG發文|10個可愛搞笑文案. 晏晏 IG:_qqyan. 25. 77.「分享」IG發文|10個可愛搞笑文案. 晏晏 IG:_qqyan. 20. 76.「分享」IG發文|10個可愛搞笑文案. 晏 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#43.【 我在發文前會做的準備】 這次來分享我在發IG 貼文之前 ...

【 我在發文前會做的準備】 · 我上了這期的商周cover · 我終於在臉書講課了。 · 「網紅能載舟亦能覆舟」。 於 www.instagram.com -

#44.女生換LINE跟IG意義差很多?掀兩派網熱議背後原因曝光

不過,就有一名網友觀察,女生寧可讓對方加IG,也不加LINE,於是發文詢問網友「IG不是更多個人生活影片或是照片嗎?這樣不是更多隱私?有人可以來分析疑惑 ... 於 www.msn.com -

#45.衛詩已安全離開以色列Ig發文報平安曾目睹炮彈橫飛(13:13)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六突襲以色列,以方隨即宣布進入戰爭狀態並反擊,觸發近年最大規模以巴衝突。 ... 直到今天(11日),Jill再更新Ig並貼相發文報 ... 於 ol.mingpao.com -

#46.IG經營三個新手須知!發文怎樣不跑版、修圖地雷

IG 經營三個新手須知!發文怎樣不跑版、修圖地雷、取名小技巧|社群教室EP.1|馬它mata x. 34K views · 3 years ago ...more ... 於 www.youtube.com -

#47.Instagram 商業帳號怎麼用?教你用創作者工作坊排程

如何用Instagram 創作者工作坊排程發文? 上傳Instagram 動態消息. 發佈IG 影片. 於 www.pongo.com.tw -

#48.IG發文也能附加「發送訊息」 選項 - 阿佑的趨勢筆記

IG 現在的發文也能附加發送訊息的選項啦!這個功能其實在臉書粉絲團已經由來已久,現在也增加到IG上面,大家如果未來針對這則貼文有問題, ... 於 ayutrend.com -

#49.超人氣FB+IG+LINE社群經營與行銷力:用225招快速聚粉,飆升流量變業績!(電子書)

... 發文術-優化文字、相片與影片限時動態 122 社群行銷觸及率加倍!hashtag (#) ....8-2 133. 76 為什麼要為粉絲專頁建立社團? .........5-2 社團在經營上的特色 ... 於 books.google.com.tw -

#50.IG 行銷必學!避開這5 種時間發文,對貼文觸及、曝光比較好

Instagram 發文該避開哪些時間?在IG 行銷、發文上,電商人妻建議避開5 種時間段發文,觸及跟宣傳效果會比較好>> 於 www.managertoday.com.tw -

#51.IG 發文排程如何設定呢?用預約APP 設定發文時間-2021

接下來就可以新增IG 發文排程了,請按下右下角的「+」,然後新增一張欲上傳至IG 的照片。 IG 發文排程. 上傳照片後,就可以在照片底下輸入內容,當然也 ... 於 applealmond.com -

#52.IG文案怎麼寫?IG文案撰寫4技巧、IG文案參考範例懶人包大 ...

IG文案不知道怎麼寫嗎?本文將教你利用4架構寫出IG發文文案以及提供IG文案語錄參考,無論你是要IG可愛文案還是IG質感文案,本文都可以讓你的IG貼文案更上一層樓! 於 brandlab-tw.com -

#53.Ig 發文時間

... IG的最佳發文時間是什麼時候?. 所以阿佑習慣在IG晚上8點整發文,所以IG給最多的曝光時間是晚上8點到晚上11點,剛好是大家下班有時間IG發文時間. 根據 ... 於 onamarche.fr -

#54.Ig 電腦版發文 - luciezaki.cz

《黑暗榮耀》金赫拉IG親發文二度道歉!「不會再有謊言」喊話:. IG終於可以用網頁版發文了!以後這樣用電腦發貼文更方便社群網路數位聯合新聞網IG 一 ... 於 luciezaki.cz -

#55.IG貼文如何發多張照片,超完整7種解決方式

簡單說明一下,這款app主要是在幫你的IG排版,你可以透過拖曳的方式更改你的IG版面,另外,他能夠設定IG貼文的發佈時間,時間一到他會向鬧鐘一樣提醒你發文,但他不會自動 ... 於 influspower.com -

#56.IG發文更方便了!網頁版2裝置「一鍵」分享日常

生活中心/李明融報導Instagram是現在許多人喜愛用來分享日常生活的社群軟體,除了手機APP可以隨時發文之外,IG近日也宣布自10月21日起, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#57.Instagram多帳號發佈功能來啦!以後發文不用再帳號切來切去

這兩天發現Instagram率先針對iOS的用戶更新了一項新功能,只要你有一個以上的IG帳號,最近發文可以注意有沒有多了「發佈到其他帳號」的選項唷! 於 agirls.aotter.net -

#58.在Instagram 發佈相片- 貼文

點按 ,然後點按貼文。 若要從手機圖庫上傳相片,請選擇您想分享的相片。 若要拍攝新相片,請點按 。您可以點按 切換使用前鏡頭和後鏡頭。 ... 點按完成,然後點按下一步以 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#59.Ig 發文照片

因此我們在發文前可以先思考這一篇貼文主要溝通的內容以及想要傳達給粉絲目的讓Adobe Express 幫您創作出更多吸睛的IG 貼文。挑選模板、上傳照片,然後 ... 於 proalusystemes.fr -

#60.如何成為IG 人氣網紅?9 個照片編輯技巧打造IG 美圖

想知道如何經營你的Instagram 帳號並獲得人氣?本篇為你整理了打造IG 完美照片所需的重點!從IG 照片的最佳尺寸、挑選濾鏡的重點,以及最受歡迎的5 款 ... 於 tw.cyberlink.com -

#61.社群小編必看!2023 FB / IG 社群貼文、照片尺寸大小懶人包

Yourator 協助社群小編、行銷人員和所有需要用到Facebook 及Instagram 尺寸的人,整理了2023 FB / IG 社群貼文、照片尺寸大小懶人包,不用再東湊西湊 ... 於 www.yourator.co -

#62.Ig 電腦版發文 - quelquesmotsdam.fr

勇敢面對抹黑郭信良發文表清白Yahoo奇摩新聞. IG終於可以用網頁版發文了!以後這樣用電腦發貼文更方便社群網路數位聯合新聞網IG 一開始是設計給手機用 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#63.【教學】Instagram隱藏貼文和限時動態,恢復隱藏貼文

想要让IG貼文隱藏特定人或是只想對某些好友發布限動,應該怎麼辦?本文提供詳細IG隱藏貼文與限時動態隱藏教學,把IG發文不顯示在主頁上,快來查看IG ... 於 tw.imyfone.com -

#64.線上免費縮放IG 圖片工具

輕鬆且快速縮放IG 圖片。使用我們的線上免費裁切與縮放工具來縮小、放大與裁切照片。 於 www.adobe.com -

#65.T1聯盟再傳人事異動!聯盟人氣高層宣布離職已完成階段性 ...

上季才空降T1聯盟並擔任聯盟行銷長的蔡尚樺在稍早宣布離職,接下來他預計將擔任打鐵健身行銷長。 蔡尚樺稍早在個人IG發文表示,自己已經完成了在T1聯盟的 ... 於 basketballtop5.com -

#66.教你如何「發佈Instagram貼文」 | hunger夯客

先用手機拍好照片,在Instagram的主畫面點選「+號」進入選擇想發佈的照片,亦或是,直接點選「+號」可以進入拍攝功能,拍完即可將照片發佈。 於 medium.com -

#67.Instagram 網頁版發文功能正式上線了!

Instagram 網頁版發文功能的上線無疑是滿足了廣大網友長期以來的期盼。不過,Instagram 網頁版支援發文新功能的同時,IG 手機應用程式也正在開始測試 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#68.IG 經營技巧與實際案例:3 步驟規劃IG 排版與內容

想經營IG 帳號,但對於IG 排版沒概念?或是已經開始了,貼文內容卻抓不到重點,不知道該怎麼經營IG 內容?沒關係,本文將會介紹幾種常見的IG 發文內容 ... 於 hahow.in -

#69.PCStation: 電腦1週 Issue 1033 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

... 發文:我真的很幸福唔露都好 Sexy !林志玲胸前自拍惹遐想 Video - Yahoo Finance ... IG 發長文表示法定原諒安仔,並會放棄對方,讓一切重回正軌。事件至今已發生兩個月 ... 於 books.google.com.tw -

#70.「李靚蕾IG發文」的寫作安排 - 朱宥勳

看了這篇文章不禁覺得,作文還考什麼「新冰箱」、「季節的感思」呢?真要讓學生體驗什麼是「融記敘、抒情與說理於一爐」的威力,讓學生想像知性與感性 ... 於 chuckchu.com.tw -

#71.Ig 電腦版發文

Ig 電腦版發文. 騙走仔仔夫妻2千萬、保險業務遭判2年8月喻虹淵IG發聲Yahoo. IG終於可以用網頁 ... 於 gitelestreillages.fr -

#72.【Instagram 照片下載】IG照片、影片下載超簡單教學!免安裝 ...

常常在ig上看到好看的圖片,想收藏但是又無法直接在ig上儲存圖片!今天洋蔥網通來教你如何利用外部工具快速下載instagram照片,不用額外安裝APP就能一 ... 於 www.onion-net.com.tw -

#73.最夯網路賺錢術─月入30萬斜槓青年心法大公開

... 發文或拍短片做商品介紹。比較常見的有:・寫業配廣告文:PO 文介紹產品,為品牌打知名度。・開箱影片:這一類的業配,以前是 YouTube 獨領風騷,現在也有很多是透過臉書或 IG ... 於 books.google.com.tw -

#74.【應用程式】IG 關閉「自動存圖」功能,不要每次發文都儲存 ...

【應用程式】IG 關閉「自動存圖」功能,不要每次發文都儲存圖片到手機 ... 如果你經常使用Instagram App發布貼文,那麼可能會發現手機中自動多出了一個相簿 ... 於 sogiwang.com -

#75.實用IG文案發文例句39句,9類IG貼文發文範例參考

貼心提醒,發文內容不適合原句照抄,使用上還是要視你的受眾與目的,產品與品牌做調整修改喔。 主要應用時機為,當你拍了張美美的照片,想在 IG 發文時, ... 於 www.copywriter.com.tw -

#76.Taylor Swift 「約會新聞」太多了! Olivia Wilde 在IG 發文為 ...

Olivia Wilde 在IG 發文為大家發聲. NY C. Oct 8, 2023. 0Shares. 0 0 0. 最近打開外國媒體的網站,大多會被Taylor Swift 與Travis Kelce 的「約會新聞」洗版。 於 www.adaymag.com -

#77.ig 商業帳號

... 發文分享IG Instagram 社群行銷經營帳號品牌發文分享… 關於Instagram 專業帳號| Instagram 使用說明– Facebook. Facebook Lite 應用程式使用說明 ... 於 sughsnwf.letstalksex.net -

#78.蓋兒加朵曾是以色列女兵力挺祖國IG 慘遭洗版攻擊

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前對以色列發射數千枚砲彈,造成數百人身亡,過去曾演出「神力女超人」、「玩命關頭」系列聞名的女星蓋兒加朵,也在IG發文 ... 於 www.worldjournal.com -

#79.一個月成長500粉!教你如何使用Canva 設計IG 貼文 - Hola Kevin

若你希望IG 的圖動起來,看起來比較活潑,也可以點選圖片,然後選個自己喜歡的動畫。要注意的是,如果後續想要透過創作者工作坊來設定發文排程,我自己測試GIF 檔是放不 ... 於 www.holakevinfang.com -

#80.IG 貼文怎麼發更受歡迎?社群專家公開6 大關鍵訣竅!

關於Instagram 的發文方式,不知道你是否也有相同的煩惱?精心挑選好看的照片、濾鏡一個換過一個、字字斟酌之餘還不忘加上各種可能被搜尋到 ... 於 www.gq.com.tw -

#81.女生被搭訕「只換IG不給LINE」?內行人揭背後原因:封鎖了 ...

生活中心/周孟漢報導有時走在路上,總會有路人上前搭訕,且多數都會詢問聯絡方式。對此,就有網友發文,表示發現有很多女生都會給IG而不給LINE, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#82.社群什麼時候發文最多人看?FB、YouTube、IG最佳發文時間!

最好的發文時間是在午餐時間,大約中午11點到下午1點的時段,以及下班後晚上7點到9點的時間。通常大家會趁這個時間滑Instagram。 IG熱門貼文時間 星期六 ... 於 www.marketersgo.com -

#83.空白和換行轉換器- facebook / instagram - 工具邦

並使以下功能成為可能:. 單詞之間有更多的空格; 段落之間的邊距更多; 文字縮進. 支援facebook 發文、推特 ... 於 tw.piliapp.com -

#84.詢問ig發文事宜- 2023 網路數據分析

助教好我們是第14組,想問第五週負責ig發文二十篇,是要在下週三全部發完嗎,還是下週日前發完就可以了?因為我們也還沒收到ig帳號密碼,希望能趕快寄給我們,謝謝! 於 moodle.nccu.edu.tw