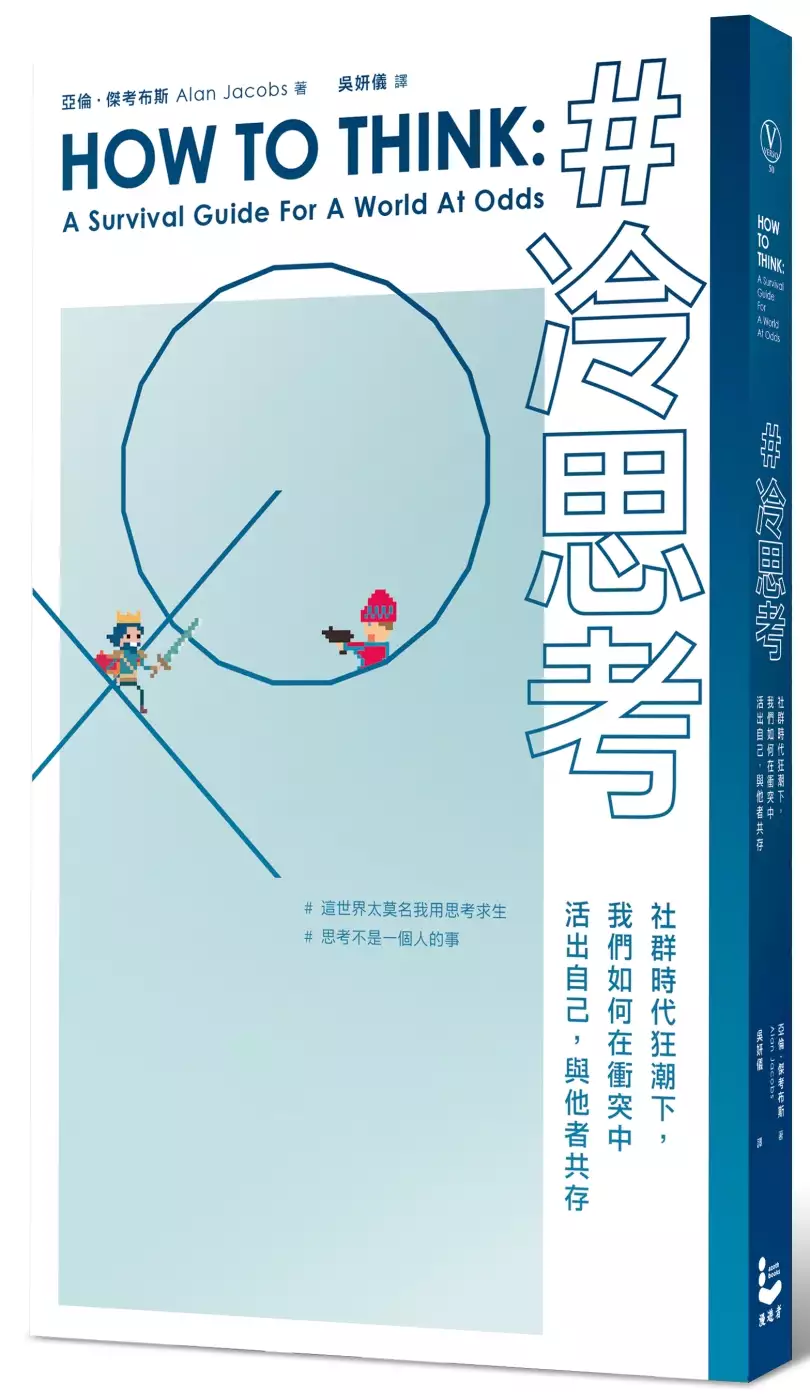

halo effect例子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AlanJacobs寫的 冷思考:社群時代狂潮下,我們如何在衝突中活出自己,與他者共存 和魯爾夫.杜伯里的 《思考的藝術》、《行為的藝術》、《向人生提問的藝術》典藏限量書盒套書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一、社會心理學(social psychology)的基本概念二也說明:月暈效果(halo effect):以偏概全。 整體印象(whole impression):由Anderson的訊息整合理論提. 出,認為對他人印象來自當下既有線索整合而成的結果,共有.

這兩本書分別來自漫遊者文化 和商周所出版 。

國立臺灣大學 化學研究所 楊吉水所指導 李培瑋的 雙胺基取代剛性二苯乙烯系統之光物理性質及扭轉運動之探討 (2019),提出halo effect例子關鍵因素是什麼,來自於剛性二苯乙烯、扭轉運動、異構化機制、間位胺基效應、螺旋反轉。

而第二篇論文朝陽科技大學 資訊工程系 鄭文昌所指導 黃韋霖的 基於自適應遮罩大小的暗通道影像除霧方法 (2018),提出因為有 高斯梯度、影像評量指標、gamma修正函數、蟻群演算法的重點而找出了 halo effect例子的解答。

最後網站首因效应的例子_举例说明首因效应,晕轮效应,刻板印象則補充:最典型的就是第一印象晕轮效应(英文The Halo Effect),又称“光环效应”,属于心理学范畴,晕轮效应指人们对他人的认知判断首先是根据个人的好恶得出的,然后再从这个 ...

冷思考:社群時代狂潮下,我們如何在衝突中活出自己,與他者共存

為了解決halo effect例子 的問題,作者AlanJacobs 這樣論述:

#這世界太莫名我用思考求生 #思考不是一個人的事 ˙《巴黎評論》(Paris Review)編輯選書 ˙《紐約時報》、《華爾街日報》、《大西洋月刊》、《出版者週刊》、《旗幟週刊》(The Weekly Standard)一致好評 《文化戰爭:為美國下定義的一場奮鬥》(Culture Wars)作者James Davison Hunter、Twitter前創意總監, Robin Sloan、暢銷書《點子都是偷來的:10個沒人告訴過你的創意撇步》(Steal Like an Artist)作者Austin Kleon)好評推薦 ˙「哲學雞蛋糕腦闆」朱家安|高中公民教師、《思辨》作者黃益中

◎來自前線推薦 只讀標題,順手按讚和分享、轉貼,之後卻被真相打臉? 網路筆戰、瘋狂洗版,事後才後悔自己被人帶風向? 你在網路上的發言,是自己的想法,還是同溫層的共識? 社群/群組是給你歸屬感的夥伴,還是控制你思想的怪物? 講求效率和速度的網路時代,要求你即時回應,讓你來不及思考; 各種洗腦貼文、帶風向的錯誤訊息、來源不明的假新聞,已成為日常, 不只在個人的社交網絡激發迴響,甚至足以左右社會輿論、影響決定國家前途的大選。 我們該如何在聲量的大洪流時代,保有批判性思考的能力, 跳出牽制自己的心理陷阱、被有心人操縱的棋局? 當「後真相」/「另類事實」時代 與個人追求團體/社群認可的需

求合而為一頭吞噬我們的巨獸, 個人因此更迷惑不安,社會因此更傾斜、方向更紊亂, 你需要養成一套思考的策略,找回思考的能力, 學會和不同於你的人一起思考……也許最終大家也能學會一起好好生活。 #不經思考的「討論」算討論嗎? #思考太麻煩! 後網路時代,每個人身上都有好幾個社群標籤,每天在網路上對分裂的政治、社會等重大議題發表意見——但那是真正的討論嗎? 知名作家暨人文學院教授亞倫・傑考布斯,也是為《大西洋月刊》與《哈潑雜誌》等全國性刊物執筆的文化評論家,本身在各種社群中遭遇過大小衝突。多年經驗下來,傑考布斯發現:大多數爭辯淪為意氣、情緒的發洩,因為牽涉其中的人就是不思考。 我們不想思考,因為

思考太麻煩! 它會逼迫我們脫離熟悉、讓人安心的習慣;它可能讓我們跟知心朋友的關係變得複雜; 而且思考很慢,當我們迷失在社群媒體、黨派爭執與確認偏誤的循環中,思考很慢就成了問題。 #大師來幫忙診斷「思考病」 #症狀多到族繁不及備載 ◆啟動反駁模式(Refutation Mode) 聽到了某件我們無法同意的事,立刻進入反駁模式。當人在反駁模式裡,是不會傾聽的,而沒有傾聽就沒有思考。 ◆愛用現成的標籤 甲甲、萌萌、覺青、「工讀生」、「黨工」……我們喜歡在缺乏相關知識或訊息的狀況下,去貶抑受人貶抑的事物,與人分享我們自知會得到團體/社會認同的態度,從中得到滿足。但展現出這種共識,只會有

效地封鎖對某個主題的更深入探究。 ◆用情緒取代思維 我們每天都會遭遇那些號稱是資訊、通常是廢話的混亂洪流。每個人對於一大堆事情都只知道一點點,越來越難掌握自己所說的話有多少正確性。在這樣的環境條件下,在我們不知道或知道得不夠的時候,我們傾向於用情緒來代替思維,以便分享我們自知會得到社會認同的態度,滿足人類對於追求共識的本能——並在這種本能受挫時感到憤怒。(T・S・艾略特) ◆「令人反感的文化他者」(Repugnant Cultural Other)與去人化 現在每個人似乎都有個RCO,而每個人的RCO都在社群媒體上的某處。我們也許能夠躲開不去傾聽我們的RCO,但他們很可能就在我們的

隔壁辦公室、在公車上就坐在你旁邊。我們甚至會將RCO去人化,例如「我是人,我反核」。 RCO的概念將非我陣營異化,將人化約為沒有臉孔的群體代稱,卻只是讓大家變得貧乏,去不了任何地方,讓我們更接近「人人彼此對抗的戰爭狀態」。(政治哲學家Thomas Hobbes) ◆內部小圈圈(Inner Ring)的約束 我們大多數人會在許多時期心生進入特定「小圈圈」的慾望,也產生被排除在外的恐懼(C・S・路易斯)。 道德直覺會製造凝聚力,也讓人盲目。人們會支持那些跟自己抱有同樣道德觀的政治團體,而且一接納了特定觀點,就會對別種道德觀視而不見。當我們成了內部小圈圈的一員,為了維持自身地位,會靠著想出一些

事後發明的合理化說詞,來肯定我們的團體身份,也藉此肯定那些「局外人」、「非我族類」之「惡」。 #真正想要思考的人必須培養一套策略 #方法演技#雙重開機#培養懷疑主義 #爭論時握著對方的手而不是掐著他的喉嚨 傑考布斯更進一步點出,人類陷入不思考的窘境,本能的欲望在其中也參了一角:從人類渴望屬於某個社群的欲望、對我們身邊其他群體產生厭惡,再到對擁有強烈暗示性語言的過度依賴——於是我們也變得越來越無法意識到自身的不足。 任何聲稱自己沒有被這些強大力量影響的人,幾乎都是在自欺欺人。對我們絕大多數的人來說,問題在於我們隨波逐流時,內心是否抱有最輕度的抗拒。 從英國哲學家彌爾(Joh

n Stuart Mill)、美國詩人T・S・艾略特(Thomas Stearns Eliot)、英國文學家C・S・路易斯(C. S. Lewis)自身的經歷、喬治・歐威爾的犀利見解、娥蘇拉・勒瑰恩(Ursula Le Guin)的短篇小說,到當代社會、經濟和心理學重要著作《快思慢想》、《象與騎象人》、《好人總是自以為是》、《誰說人是理性的!》 等的立論,傑考布斯藉助不同時代的思想家擁有的資源與經歷,總結得出:真正想要思考的人,不得不培養一套策略——哪怕只是為了認清自己在社會壓力下的最細微心理,例如認清並面對「圈內人」對我們的吸引力,以及我們對「圈外人」的厭惡。 傑考布斯深入挖掘認知過程

的基本細節,診斷出那些作用在我們身上、防止我們思考的力量(當代人「思考病」的各種病徵起源),並提供一系列實用的建議,例如以「方法演技」、「雙重開機」的策略與實踐,來避免RCO的分裂邏輯,期許大家學會從毒害我們的障礙中脫身,從而得以展開真正的討論。 媒體評論 「絕對傑出⋯⋯傑考布斯強調思想的關係性本質,這一點對於理解現今政治生活中為何有這麼多糟糕的思維,是很根本的⋯⋯當初他們在舊約《箴言》裡是這麼寫的:『恆常忍耐可以勸動君王;柔和的舌頭能折斷骨頭。』這年頭,憑柔和的舌頭你做不了多少事,但也許有朝一日又可以了。」——大衛・布魯克斯(David Brooks),《紐約時報》(New York

Times) 「明智而令人愉快⋯⋯在七個簡短章節裡,傑考布斯先生建議了一些方法,照做的讀者能藉此培養鼓勵寬容與清晰思惟表達的習慣⋯⋯他論證說,受過教育而且在其他方面功能完善的美國人,之所以落入叫罵與嚴重知性不誠實的習慣之中,不能把理由濃縮成哲學上的歧異,或者某種返祖現象式的精神官能症。這是懶惰的結果。傑考布斯先生堅持我們必須更努力嘗試。」——《華爾街日報》(Wall Street Journal) 「傑考布斯論證說,現在可能不是有史以來最粗魯不文的政治時期,但其中有某種獨特的可怕之處⋯⋯《如何思考》一部分是論文,一部分是哀嘆,一部分是更寬容地處理這個世界的操作指南。」——《大西洋

月刊》(The Atlantic) 「讓人耳目一新又充滿希望,就算在指出我們某些最糟糕的『不思考』習慣時亦然——舉例來說,我們有秒下判斷的傾向,或者我們自己創造出『令人反感的文化他者』,並且對他們深懷敵意⋯⋯不管你的立場為何,這本書寫的是你應該怎麼支持這些立場,還有當你面對有著根本差異的心靈時,應該怎麼看待他們、與他們互動的指南。」——《巴黎評論》編輯選書(The Paris Review 〔Staff Pick〕) 「慧黠,引人入勝,而且最終充滿希望,在一個黨派偏見太常勝過知識追求的社會裡,我們痛切需要傑考布斯的指南。」——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

「我們傾向於把思考看成是完全個人性的經驗,在神經活動與個人意識的交叉點運作。但我們忽略了這一點:我們的思維方式是受到我們生活的社會環境形塑的。在這本寫得很美的薄薄小書裡,亞倫・傑考布斯提供了一種充滿勇氣、學養豐厚、又有深厚人道氣息的校正之道。」——詹姆斯・戴維森・杭特(James Davison Hunter),維吉尼雅大學教授,《文化戰爭:為美國下定義的一場奮鬥》(Culture Wars)與《改變世界》(To Change the World)作者 「就在感覺上我們全都失心瘋了的時刻,亞倫・傑考布斯的《如何思考》出現了,這本書裡注入了深思熟慮、寬宏大量,還有一位終生教師的幽默。跟

著我這樣做:登出社群媒體,找個舒適的地方閱讀,然後把你的心智再度拿回來。我們這個無腦時代的有腦之書。」——奧斯汀・克隆(Austin Kleon),暢銷書《點子都是偷來的:10個沒人告訴過你的創意撇步》(Steal Like an Artist)作者 「儘管此書是一本實用手冊,它也是一個獨特心靈的自畫像,作者的風格與技巧對於我們這個時代的認知亂流來說,是一股穩定力量。讀《如何思考》感覺就像是搭乘一艘小而紮實的船,亞倫・傑考布斯就是讓你穿過混亂水域的導航員——而如果你渴望到達他帶你去的地方,你也會很感激有機會就只是看他做事。」——Twitter前創意總監,羅賓・史隆(Robin Sloan

),《24小時神祕書店》(Mr. Penumbra’s 24-Hour Bookstore)作者 「讓人全神貫注、充滿希望⋯⋯傑考布斯對於過得美好又深思熟慮的人生所做的描述,有一股讓人信服的美感,這種光輝在他描述寬大、有想像力又關愛為懷的理想思想家時最為耀眼。不像笛卡兒跟康德頌揚中那種知性自給自足的美德,傑考布斯所讚揚的美德,很適合一個正因為永遠沒有單一說法、模型或理論能夠完全適用,所以很美麗的世界。」——《旗幟週刊》(The Weekly Standard) 「在幾件非常重要的事情上,我強烈不同意亞倫・傑考布斯,但這本不可或缺的書向我顯示要怎麼在我們爭論時握著他的手,而不是掐著他

的喉嚨。在令人困擾的愚蠢時刻,此書提供了一個工具箱,讓細微差異、自我知識與認知上的寬容得以恢復。」法蘭西斯・史普佛德,《金色山丘》(Golden Hill)與《非辯護書》(Unapologetic)作者 「絕妙⋯⋯對於亂套因果關係的魔法式思考,是一種活潑的解毒劑。」——《今日基督教》(Christianity Today) 「傑考布斯的書來得正好又鼓舞人心。來得正好,是因為我們現在正泅泳在博學權威、後真相、黨派偏見與無窮無盡新聞的汪洋之中,這似乎讓投入深思熟慮變得越來越難。鼓舞人心,是因為儘管世事如此,傑考布斯對於思考的可能性還是樂觀的。」——福音聯盟(The Gospel Coa

lition)

雙胺基取代剛性二苯乙烯系統之光物理性質及扭轉運動之探討

為了解決halo effect例子 的問題,作者李培瑋 這樣論述:

在我們實驗室過去的工作中,我們在含有間位 (meta-) 胺基的剛性二苯乙烯衍生物中觀察到了高強度的螢光,其螢光量子產率在正己烷中高達0.73,並且在順式結構中能保有非常強的螢光,是順式二苯乙烯系列分子非常罕見的。而在鄰位 (ortho-) 胺基取代之剛性二苯乙烯衍生物中,我們可以透過胺基上甲基的訊號來分析分子在基態下的螺旋反轉運動,亦是較少可以探討螺旋反轉運動的例子,而由於光異構化反應而使此化合物之螢光被焠熄。 在此工作中,我們將間位胺基引入於鄰位胺基取代剛性二苯乙烯之另一側苯環,設計出含鄰位-間位之omDASS分子,欲使其具有螢光的表現,並探討其在光物理性質與扭轉運動之間的關係,而

我們同時合成了雙間位 (mmDASS) 之分子,探討雙胺基系統之光物理現象。在 (E)-mmDASS分子在正己烷中觀察到了較單間位胺基取代化合物來得弱的放光,僅有0.42的螢光量子產率,然而在高極性之乙腈中,則呈現相反的趨勢,擁有高達0.79的螢光量子產率,是由於該化合物中,溶劑效應在1t*及1p*兩能階所造成的效應不同所致。而對於化合物 (E)-omDASS,我們成功地使其有些微螢光表現,並在動力學NMR的實驗中,反式異構物的訊號變化可以用來分析基態下的剛性二苯乙烯之螺旋反轉運動,而順式異構物則可以看到胺基旋轉的運動。透過光異構化量子產率的測量,發現其光異構化無法有效地受到間位胺基的抑制,仍

有0.49的異構化量子產率,其原因為鄰位胺基會造成分子有較為扭曲的結構,因此助長了光異構化的反應發生。

《思考的藝術》、《行為的藝術》、《向人生提問的藝術》典藏限量書盒套書

為了解決halo effect例子 的問題,作者魯爾夫.杜伯里 這樣論述:

一次收錄杜伯里三部作品,戒除思考與行為偏誤可能引起的災難,進而提升當思考人生問題,面面俱到。 《思考的藝術》及《行為的藝術》合計收錄前104名人們最易掉入的偏誤陷阱,一次擁有,全面性杜絕思考與行為偏誤所引起的災難,且文字簡練生動,切中讀者內心,貼合現勢,並搭配諧趣插圖,一語中的,讀來卻毫無壓力。 《向人生提問的藝術》就人生的所有面向,分為45個主題,透過一連串的問題引人深思,如果想擁有很棒的生活,你必須問自己這些問題,並且找到答案。 限量書盒版本,典藏性倍增。在資訊氾濫、眾說紛紜的時代,我們更需要鍛鍊獨立思考的書,並將這些思考方式,套用在「人生」這個困難的課

題上。內含《思考的藝術》、《行為的藝術》及《向人生提問的藝術》三部作品,是書市唯一橫跨心理學、哲學、企管等領域,討論內容涵括104個生活、工作、投資、愛情上最常見的思考錯誤及行為偏誤,並具體提出超過600個人生問題,引導讀者思考,建立屬於自己的生命見解。德國亞馬遜、《明鏡週刊》暢銷書排行榜冠軍銷售突破300,000冊《思考的藝術》什麼樣的思考陷阱,竟會讓你愈「錯」愈勇?怎麼樣的思考技巧,讓你不再「誤」裡看花?我們經常會「直覺地、無意識地」做出決定,事後再補上一些看似合理的選擇理由。如果拿律師跟科學家來比喻,我們的思考模式比較傾向律師,因為律師都很會先射箭再畫靶。我們很容易掉入思考的陷阱裡,產生

偏差、謬誤、幻覺、錯誤……杜伯里帶著放大鏡,幫助我們一一檢視這些常見的思考陷阱,並告訴我們為何該藐視權威、別跟模特兒做好朋友、別以實報實銷的方式付錢給律師、別參加什麼拍賣會或競標案、別說你在婚姻裡付出比較多……作者以清晰易讀的語調,逐篇舉出52個人人易犯的思考錯誤,並佐以生活趣事、名人軼事、歷史、愛情關係、投資理財、實驗研究等內容,具體說明錯誤何在、何以會犯。此外,針對各項錯誤,作者一一提出解決之道,讓讀者不易掉入思考陷阱之中。同時,每篇均搭配一幅與主題相關的諧趣插畫,讓本書不僅具實用性,更具可看性。不論是日常生活、學習、工作經營、投資理財或愛情關係上的大小事,本書指摘的52個思考錯誤,將讓你

明白自身的弱點何在,並且更勇敢地與自己的非理性對抗,不再只靠直覺決定一切!《行為的藝術》為什麼「最後的機會」總是讓人失去理智?為什麼明知改變有益,我們卻選擇安於現狀?為什麼想得愈多,反而愈容易失敗?「幸福的生活」由聰明思考與智慧行動所組成,本書不只教你清晰思考,更要讓你學會聰明行動!我們絕對無法掌握成功跟幸福的要素,但肯定知道破壞成功或幸福的原因,與其想著如何獲得幸福,不如深諳如何避開不幸,事情可能容易得多。不必熟練太多投機取巧的計謀,不必囫圇吞下生硬難懂的新觀念,更不必過度作為,你需要的只是少笨一點!以一貫機智風趣的語調,與清晰懇切的陳述,杜柏里這次將帶領讀者看見行為上的偏誤。光思考當然不夠

,因為從思考到行動,你還會犯下一大堆錯誤。還好,你有機會避開它們。這本書能夠幫助你避開這些陷阱,你不但可以聰明思考,更可以睿智行動!《向人生提問的藝術》如果空氣需要付費,你會不會因此少呼吸一點?你的婚姻就像一個停車位?你是自己思想的警衛還是囚犯?你會推薦上帝去上哪些管理課程?你會用哪句話當作你的自傳結語?你的良心還堪用嗎,或已經要報廢了?你的墓誌銘上該有多少真話?如果你的事業銳不可擋,哪裡找得到煞車?你死後,人們還會談論你多久?什麼是不容置疑的?如果可能的話,你會不會雇用你的上司?吞一顆維他命可以增加幾分鐘的生命?人生充滿問題,你要怎麼回答?每天,從真誠地回答一個問題開始,透過不斷地反問,看見

日漸清晰的生命輪廓。在《向人生提問的藝術》中,杜伯里提出種種與人生有關的疑問,從成功、事業、愛情、婚姻、幸福,一直追問到年齡、死亡與上帝,問題幽默諷刺、一針見血,讓人在開懷大笑或會心微笑之餘獲得深刻的啟發。 作者簡介魯爾夫.杜伯里Rolf Dobelli1966年出生於瑞士琉森(Luzern),主修哲學與企管。曾任職於瑞士航空(Swissair),創辦一家企業,並旅居澳洲、香港、英國、美國等地。迄今已在「Diogenes」出版社出版了六部作品,其中包含最新的小說《馬西摩・馬里尼》(Massimo Marini);至於在「Carl Hanser Verlag」出版社方面,則有《思考的藝術》(D

ie Kunst des klaren Denkens)與《行為的藝術》(Die Kunst des klugen Handelns)兩部暢銷作品。魯爾夫・杜伯里目前與家人定居於琉森。相關著作:《向人生提問的藝術》《思考的藝術:52 個非受迫性思考錯誤》譯者簡介王榮輝《思考的藝術》、《向人生提問的藝術》譯者曾就讀東吳大學政治系、政治大學歷史系與法律系;其後前往德國哥廷根大學(Universitat Göttingen)攻讀碩士,主修哲學、西洋中古史與西洋近現代史。通曉英、德、法、日與拉丁文等外文。2009年起,擔任台北歌德學院特約翻譯。方秀芬《行為的藝術》譯者海德堡大學社會學碩士。

目錄《思考的藝術》推薦序 強化偵錯神經,預防錯誤抉擇 冀劍制前言01 存活者偏誤 The Survivorship Bias 為何你偶爾也該去「墓仔埔」逛一逛02 泳將身材的錯覺 The Swimmer’s Body Illusion 哈佛究竟是一所好大學,還是一所爛大學?我們其實並不清楚03 過度自信效應 The Overconfidence Effect 為何你總是系統性地高估了自己的學識與能力04 社會認同 Social Proof 就算有百萬人主張某件蠢事是對的,這件蠢事也不會因此就變成對的05 沉沒成本謬誤 The Sunk Cost Fallacy 為何

你不該留戀過往06 互惠 The Reciprocity 為何你不該讓人請喝東西07 確認偏誤(一) The Confirmation Bias (Part 1) 當你見到了「特殊情況」這種字眼,請格外小心08 確認偏誤(二) The Confirmation Bias (Part 2) 幹掉你的寶貝09 權威偏誤 The Authority Bias 為何你該藐視權威10 對比效應 The Contrast Effect 為何你最好別找模特兒等級的朋友一道出門11 現成偏誤 The Availability Bias 為何你寧可聊勝於無地使用一張錯誤的地圖12 「在好

轉之前會先惡化」的陷阱 Die Es-wird-schlimmer-bevores-besser-kommt-Falle 要是有人建議你一條「先經一番寒徹骨」的路,你最好對這樣的建議多點戒心13 故事偏誤 The Story Bias 為何就連真實的故事也都是騙局14 後見之明偏誤 The Hindsight Bias 為何你該寫日記15 司機的知識 The Chauffeur Knowledge 為何你對名嘴所說的話不要太過認真16 控制的錯覺 Illusion of Control 你比你以為的還要來得狀況外17 激勵過敏傾向 The Incentive Superre

sponse Tendency 為何你不該按實際開銷付錢給你的律師18 均值迴歸 Regression Toward the Mean 醫師、顧問、教練以及心理治療師的效用令人質疑19 公地悲劇 The Tragedy of the Commons 為什麼理性的人不去訴諸理性20 結果偏誤 The Outcome Bias 請別用結果來論斷某個決定21 選擇的弔詭 The Paradox of Choice 為何更多反而是更少22 討喜偏誤 The Liking Bias 由於你想受人歡迎,於是你做出一些非理性的事23 稟賦效應 The Endowment Effect

請不要緊抱著某件事物不放24 奇蹟 The Wonder 「不可能」事件的必然性25 團體迷思 Groupthink 為何共識可能是危險的26 輕忽機率偏誤 The Neglect of Probability 為什麼樂透的彩金會愈來愈大27 零風險偏誤 The Zero-Risk Bias 為何你會為了追求零風險,而付出過多資源28 稀少性謬誤 The Scarcity Fallacy 為何餅乾愈少愈可口29 忽視基本比率 The Base-Rate Neglect 當你在懷俄明州聽到了馬蹄聲,且看到了黑白條紋……30 賭徒謬誤 The Gambler’s Fa

llacy 為何沒有一種平衡命運的力量31 錨定 The Anchor 數字輪盤如何把我們搞得暈頭轉向32 歸納法 The Induction 你要如何把別人的一百萬弄到自己的口袋裡33 損失規避 The Loss Aversion 為什麼凶惡的臉孔比友善的臉孔更容易吸引我們的目光34 社會性懈怠 Social Loafing 為何團隊會讓人偷懶35 指數增長 The Exponential Growth 為什麼一張對摺的紙會超乎我們的想像36 贏者詛咒 The Winner’s Curse 你願意為一歐元出多少錢?37 基本歸因謬誤 The Fundamental

Attribution Error 請你別去問作家,他所寫的小說是不是他的自傳38 錯誤的因果關係 The False Causality 為何你不該相信送子鳥的傳說39 月暈效應 The Halo Effect 為何長相好看的人容易事業有成40 替代路徑 The Alternate Path 恭喜你!你贏了俄羅斯輪盤41 預測的錯覺 The Forecast Illusion 水晶球如何搞得你目眩神迷42 聯結謬誤 The Conjunction Fallacy 為什麼合情合理的故事會誤導我們43 框架 Framing 言為心聲44 行動偏誤 The Actio

n Bias 為何光是等待而不採取任何行動,會是一件令人痛苦的事45 不作為偏誤 The Omission Bias 為何你不是答案,就是問題46 自利偏誤 The Self-Serving Bias 為何你從不自責47 享樂跑步機 Hedonic Treadmill 為何你應該縮短上班的路程48 自我選擇偏誤 The Self-Selection Bias 請別太訝異你竟然「存在」49 聯想偏誤 The Association Bias 為何經驗有時會引導我們鬧出蠢事50 新手的運氣 The Beginner's Luck 若是有個好開頭,請格外小心51 認知失調

The Cognitive Dissonance 你如何對自己撒點小謊,以讓自己好過一些52 雙曲貼現 The Hyperbolic Discounting 及時行樂!不過最好只限禮拜天結語銘獻與致謝《行為的藝術》推薦序 輕鬆變聰明——找到人類行為的運行軌道 謝文憲前言01 理由的正當性 Because-Justification——為什麼爛理由也是理由02 決策疲勞 Decision Fatigue——為什麼少做一點決定,就能做出比較好的決定03 傳染性偏見 Contagion Bias——為什麼你不願穿上希特勒的毛衣04 平均的問題 The Problem of Average—

—為什麼沒有平均戰爭規模05 誘因排擠 Motivation Crowding——為什麼獎勵會瓦解動力06 廢話潮流 Twaddle Tendency——如果無話可說,那就閉嘴07 威爾.羅傑斯現象 Will Rogers Phenomenon——如何不費吹灰之力,就交出亮眼成績單08 資訊偏差 Information Bias——如果你有敵人,就提供資訊給他09 群聚錯覺 Clustering Illusion——為何滿月時的月亮會浮現一張臉孔10 勞力辯證 Effort Justification——為什麼愈是辛苦得來的,我們愈珍惜11 小數法則 Law of Small Numbers—

—為何小分店表現總是特別突出12 期待 Expectation——謹慎地善用你的期待13 簡單的邏輯 Simple Logic——不要相信每一個直覺14 福勒效應 Forer Effect——如何拆穿騙子的謊言15 志工的愚蠢 Volunteer's Folly——為什麼大明星才能當志工16 情意的捷徑 Affect Heuristic——為什麼你是感覺的傀儡17 內省錯覺 Introspection Illusion——為什麼你應該成為自己的異教徒18 無法關上機會之門 Unable to close doors——為什麼你需要破斧沉舟19 嗜新狂 Neomania——為什麼我們會用新東西取

代好東西20 睡眠效應 Sleeper Effect——為什麼宣傳有用21 選擇盲從性 Alternative Blindness——為什麼你總是對最好的選擇視若無睹22 社會比較偏差 Social Comparison Bias——為什麼我們會抹黑嶄露頭角的人23 首因效應和時近效應 Primary and Recency Effect——為什麼第一印象會騙人24 放血效應 Bloodletting Effect——為什麼我們對愚昧無感25 非我發明症候群 Not-Invented-Here Syndrome——為什麼自己做的料理總是比較好吃26 黑天鵝效應 Black Swan——如何利用

不可能的力量27 領域依賴性 Domain Dependence——為什麼你的知識無法複製28 假共識效應 False-Consensus Effect——為什麼你認為他人想法與你一致29 歷史修正 Historical Revisionism——為什麼你總是對的30 圈內圈外偏見 In-Group/Out-Group Bias——為什麼要認同足球隊31 對模糊的無法容忍度 Ambiguity Intolerance——為什麼我們不喜歡面對未知32 預設值效應 Default Effect——為什麼我們習慣安於現狀33 對懊悔的恐懼 Fear of Regret——為什麼「最後的機會」會讓人失

去理智34 顯著性效果 Salience Effect——為什麼引人注目的不一定是重要的35 知識的另一面 The Other Side of Knowledge——為什麼坐而言不如起而行36 私房錢效應 House Money Effect——為什麼金錢不只是金錢37 拖延症 Procrastination——為什麼新年新希望不會實現38 嫉妒 Jealousy——為什麼要建立自己的王國39 擬人化 Personification——為什麼你寧願讀小說而不願看統計數字40 「那殺不死我的,將使我更強壯」的謬論 Fallacy of that-which-doesn’t-kill-me——為什

麼危機極少成為轉機41 注意力錯覺 Illusion of Attention——為何偶爾該分散注意力42 策略性不實陳述 Strategic Misrepresentation——為什麼吹噓能夠說服人43 顧慮太多 Thinking Too Much——何時該讓大腦休息44 規畫謬論 Planning Fallacy——為什麼你會好高騖遠45 專業曲解 Professional Deformation——手拿錘子時,眼中的問題都像根釘子46 蔡加尼克效應 Zeigarnik Effect——為什麼擬訂計畫讓人安心47 能力錯覺 Illusion of Skill——懂得划船不如選對船48 正

面特點效應 Feature Positive Effect——為什麼核對表會讓人盲目49 撿櫻桃 Cherry Picking——為什麼要先射飛標再畫靶50 單因謬誤 Fallacy of the Single Cause——石器時代式的尋找代罪羔羊51 治療意向錯誤 Intention-To-Treat-Error——為什麼賽車手是較安全的駕駛人52 新聞錯覺 News-Illusion——為什麼不該閱讀新聞參考書目謝詞《向人生提問的藝術》幸福 Glück 你確定你知道什麼讓你幸福?生活策略 Lebensstrategie 你是不是經常在實現目標後才發現,那其實是別人要你做的

事?金錢 Geld 如果空氣需要付費,你會不會因此少呼吸一點?年齡 Alter 如果你的醫藥費比你繳的健保費還貴,你會比較開心嗎?政治 Politik 在你看來,幾歲之後還在搞政治是很不可取的,因為後果不會影響到自己,而是由別人承擔?人生 Leben 如果旅程本身就是目的地,就得看踏上路途的人是朝向哪個方向?他人 Die Anderen 哪件事會發生得比較快:讓別人進入你的生活,還是將別人甩出你的生活?婚姻 Ehe 你的婚姻就像一個停車位?思想 Gedanken 你是自己思想的警衛還是囚犯?運動 Sport

你是因為好玩,還是經過理判斷才去運動的?言語 Die Wörter 假設每個字值一角,這將會對一般交談、書籍或報章雜誌文章及脫口秀的品質造成什麼樣的影響?成功 Erfolg 你比較慶幸自己所成為的,還是比較慶幸自己未成為的?道德 Moral 你會自動自發性地遵守道德規範?上帝 Gott 你會推薦上帝去上哪些管理課程?身分 Identität 你會用哪句話當作你的自傳結語?思考 Denken 你可以什麼都不想嗎?朋友 Freunde 你有很大的朋友庫存量嗎?教育 Bildung 教育會使人幸福嗎?良心

Gewissen 你的良心還堪用嗎,或已經要報廢了?愛情 Liebe 你希望能有一份官方證書,證明愛情的真實性?情感 Gefühle 什麼感覺會告訴你,自己的感覺是對還是不對?工作 Job 你所表現的和你所隱瞞的,哪個對你的事業比較有幫助?失敗 Scheitern 在你所遭遇的失敗中,有多少失敗確實是災難?死 Tod 你的墓誌銘上該有多少真話?宇宙 Weltall 你住的地方還看得到星空嗎?思想世界 Gedankenwelt 你內心隱藏的想法背後,隱藏著哪些內心想法?善與惡 Das Gute und das B

öse 更多的才華與更好的個性,哪個會讓你受益更多?自然 Natur 哪一項自然法則最讓你感到憂心?事業 Karriere 如果你的事業銳不可擋,哪裡找得到煞車?死亡 Sterben 你認為,在你死後,人們還會談論你多久?請以週為單位計算。字母 Buchstaben 有沒有一間圖書館,能夠保留字裡行間的所有意思?小孩 Kinder 你支持針對幼童實施噪音管制嗎?你是誰 Wer sind Sie? 如果你依然是一張白紙,那麼誰該在上頭寫字,是你,還是別人?真理 Wahrheit 什麼是不容質疑的?股市 Börse

你比較容易受什麼影響?生活建議或股市建議?流行 Mode 你的穿著品味是否影響了你的思考方式?雇用與解雇 Einstellen und entlassen 如果可能的話,你會不會雇用你的上司?希望與恐懼 Hoffnungen und Ängste 隨著年齡的增長,你的願望是變大還是縮小?靈魂 Seele 如果一年後能以半價買回,你會用多少價格出賣自己的靈魂?死後的世界 Jenseits 如果死後世界的對面還有另一個死後的世界,死後的世界這種觀念會不會更有吸引力?訪客 Gäste 你有多常在邀請某人的同時,卻又希望對方能

夠婉拒你的邀約?地位 Status 你的地位與地位代表的意義之間有多大的差距需要彌補?生活樂趣 Lebensfreude 一個人得要多幸福,才不會被視為不幸福?健康 Gesundheit 吞一顆維他命可以增加幾分鐘的生命?世代 Generationen 你和其他世代的人有多大的隔閡?檢驗問題集 Check-out-Fragebogen謝詞 Dank 推薦序《思考的藝術》強化偵錯神經,預防錯誤抉擇/冀劍制 很高興又看到一本專門針對日常生活中「哪裡想錯了」的書籍出版了。此書使用生動有趣的方式談論這個通常被認為較為嚴肅的話題,這會讓

人在比較輕鬆無負擔的情況下學習到許多有價值的知識。這種類型的書永遠不嫌多,即使談論類似話題,從不同的角度去看,對此類型的錯誤思考會有更多的體會。這也有助於培養一個更容易發現自己與他人錯誤推理的能力。 我有多年「批判性思考」的教學經驗。批判性思考訓練的一個主要目的就是要鍛鍊一個敏銳的偵錯神經,也就是在日常生活中發現錯誤推理的敏感度。在教學過程中,常常會遇到一種很不以為然的態度:「推理錯了就錯了,有什麼大不了的?活的這麼累做什麼呢?」 其實,這個想法也不算完全是錯的。日常生活中很多錯誤推理真的是無關緊要,太過斤斤計較也真的會帶來很多不必要的負擔。例如,假設我有很多朋友投資股票賠錢,這樣的經驗告

訴我,「投資股票一定會賠錢」。因此,我就勸人「不要去投資股票」。這個想法當然是錯的,錯在我們只依據某一類的經驗就妄下結論(作者將這類錯誤思考稱之為「現成偏誤」:「借助一些易取得的現成例證,為自己描繪出一幅世界圖像」)。然而,就算這個思考是錯的,又有什麼關係呢?大不了不要去賺投機的錢,生活不也可以很快樂嗎? 這樣想是沒錯。但是,換個情況,假設我有一些朋友大賭六合彩而賺進大把鈔票,因此我就推理,「如果我和他們一樣去賭六合彩,一定也會大賺一筆」。這是一樣的推理型態,但如果不知道這是錯誤推理,就可能會誤入陷阱而不自知。 雖然,日常生活中許多錯誤推理是無關緊要的,但只要一生中有一、兩個會帶來大禍害的

錯誤思考提早被我們發現,訓練偵錯神經的敏感度就有很大的價值了。更何況,這種可能會造成(或大或小)禍害的錯誤思考經常在日常生活中出現,但我們大多不會發覺,因為,錯誤推理不一定會造成禍害,即使造成了,我們可能也不會想到「其實這些都是可以提早預防的」。 以本書第一篇提到對成敗錯誤評估的「存活者偏誤」來說,當我們開始很有企圖心地想做一件事情的時候,常常錯估可能的失敗率。由於成功案例比較容易被認知、被注意、被新聞媒體報導,或被歷史記載。因此,我們常常無意間就誤以為成功不難,「只要努力就會成功」,但真正的成功率卻比我們想像的低很多。 如同作者指出,想玩搖滾樂的,眼光只關注那些成名樂團,希望有朝一日也可

以跟他們一樣風光,卻較少考慮那些失敗的樂團,而這些失敗者可能是成功者的千、萬倍之多。 以台灣社會為例,我們常常看見許多茶飲店生意興隆,以為開個這樣的店,人潮就自然會來。但事實上,那不過是因為我們的眼光較不會去注意那些沒人上門的店家,當然更不會去觀察那些早已停止營業的失敗者。在這種成敗資訊不平衡的評估中,計算出來的成功率就比客觀事實高上許多。這樣的錯誤推理,就可能誤導自己做出輕率投資而損失慘重。然而,這些都是可以事先預防的。 導致禍害的主要因素在於,這些錯誤思考都是我們無意間會去做的推理型態。當我們瞭解這類「似是而非」的推理都是可怕的思考陷阱,而且其推理結果是不值得信賴的時候,我們自然就會更

審慎地評估任何重要的決策。而這樣的態度,不知會給自己的未來帶來多少好處,以及避免多少禍害。 然而,當類似的錯誤思考型態在自己的生活中出現時,我們必須能夠抓到它才有用。光靠背誦一些邏輯公式不足以做到這點。本書除了明白指出辨識各類錯誤思考的結構特徵之外,還大量舉出日常生活中常見的例子。多閱讀這些例子就好像自己親身經歷一般,能強化我們訓練一個敏銳的偵錯神經。以作者第五篇所談到的「沉沒成本謬誤」來說,我們常常為了不希望那些已經花費的成本損失,而做出非理性的選擇,結果反而損失更多。他指出了八個例子: 1.即使電影很爛也拒絕中途離開電影院,因為不想白白損失買電影票的錢,結果反而損失更多時間。 2.即

使廣告宣傳效果很差也不放棄,因為已經在廣告投注很大的資金了。 3.感情出現大問題了還不願意放手,因為過去已經有這麼多的努力。 4.股票跌愈多(套愈牢)就愈不願意賣,因為賣了就賠錢了。 5.協和號飛機已經知道不可能營運了,但還要繼續投資下去,不然就等於宣告失敗。 6.已經走這麼遠了,就繼續走吧! 7.這本書已經讀這麼多頁了,就讀完吧! 8.唸這科系都已經兩年了,就繼續吧! 有了這些生動的例子,我們可以更加熟悉這個謬誤型態,也較容易融會貫通而能找出其他生活實例。但請讀者一定要回到自己的生活中,去尋找其他例子,這才能夠真正掌握一個錯誤思考類型。以這個「沉沒成本謬誤」來說,在台灣社會,家

庭主婦經常為了不願意讓已經花了的錢付諸流水,而把過期的不新鮮食物吃下肚子。這樣的非理性選擇,小則對健康有害,大則小命不保。多尋找類似例子,就少落入思考陷阱。 這本書總共蒐集了五十二個錯誤思考類型,每一個都有可能在日常生活中出現,尤其某些類型是人們較難發現到的。例如在第四十一篇針對各種「預言」的批評,甚至連各行專家對政治、經濟、環境等預言也包含在內。作者引用經濟學家高伯瑞的話:「只有兩種人會去預言未來:一種是一無所知的人,另一種則是不曉得自己其實一無所知的人!」這真是個幽默有趣又一針見血的批評。 好的內容,加上輕鬆的筆法、清楚的說明,以及有深度的論述,這些因素讓這本書具有非凡的價值。然而,為

了讓此著作對自己產生最大的幫助,請勿囫圇吞棗閱讀。每讀完一篇,最好就停下來,好好想想自己是否有類似的問題,準備一本小筆記本,把自己曾經製造過的、或是可能會遇到的情況記錄下來,有空的時候還可以複習一下。若能與人分享就更好了。如果大家開始不再認為錯誤思考是件丟臉的事情,將之當作每一個正常人都會有的盲點,學習互相分享個人經歷,當這樣的風氣一起,對每一個人與整個社會都有很大的幫助。台灣社會也能很快脫離目前這種為人詬病的理盲狀態了。我相信此書的出版,將有助於達成這樣的目標。(本文作者為華梵大學哲學系副教授,《邏輯謬誤鑑識班》作者)《行為的藝術》輕鬆變聰明——找到人類行為的運行軌道/謝文憲我常說,人生有三

大遺憾:「不會選擇」、「不斷選擇」與「不堅持選擇」。問題是:有誰教會我選擇?是不是下一個選擇會更好?我如何知道「堅持」與「固執」的一線之隔到底在哪裡?讀完魯爾夫‧杜伯里的《行為的藝術》,我看到了讓我偷笑的答案。我念研究所的時候已經四十二歲,話說「活到老學到老」是亙古不變的正確觀念,但四十二歲的我要重拾書本,真的已經夠老了。碩二上學期有堂必修課是「企業倫理專題」,教授擅長用邏輯辯證法,帶領我們思考一些常讓大家感到困惑,而且看來似是而非的問題。剛開始上這堂課時,我光為了思考「若P則Q」、「若非Q則非P」就已經搞得人仰馬翻、烏煙瘴氣,這每隔周五晚上的四小時課程,幾乎耗盡我白天企業內訓七小時後,最後殘

存的體力。但是當我找到邏輯思考的途徑,與正確決策的軌道之後,我發現,這門學科的確是一堂有趣且實用的課程。而當我看到這本書出版時,不僅讓我打開心理學與企業管理接軌的大門,更讓我一窺美妙理論與知識的煙火秀。上過我一堂「清晰思考與分析」課程的學員都應該記得,我曾經舉一個香港同事來臺灣吃羊肉麵的例子,同事跟老闆要了羊肉麵的材料清單,老闆也很乾脆地開單給他。但是當同事回家後信誓旦旦地跟老婆說,這碗他在臺灣吃到的羊肉麵,堪稱全世界最棒的羊肉麵,隨後按照材料清單煮麵給老婆吃時,老婆竟然對他說:「這是我吃過全世界最難吃的羊肉麵!」問題到底出在哪裡呢?我在課程上的引導是:有 quality input 不一定會

等於 quality result,而 quality input 要加上「quality process」才會等於 quality result,而作者這本《行為的藝術》,是引導讀者去思考有品質的行為流程(quality process)最棒的一本工具書,或者說是最容易輕鬆上手的書。基於以上三個實際案例與體驗,文憲在此誠摯地跟大家介紹《行為的藝術》這本書,它會幫助您跳脫不理性行為、避免掉入思考陷阱,讓大家在面對生活瑣事時,都能從容應付,面對人生重大抉擇時,更可以精準掌握。舉幾個我看完這本書後,非常有感觸的絕妙篇章吧!譬如說第四篇〈平均的問題〉,我看完後真的大笑出來,這不就是我常跟學生提的「除

法管理學」嗎?人類因為大量運用平均與除法的概念,因而衍生許多思考與行為的障礙。例如,今年老闆給我一億的業務目標,我底下有五位業務,一般的思考邏輯就是將每位業務的目標訂為兩千萬,再來上下微調。抑或是,企業欲購買某項服務或產品,A產品報價九十二萬,B產品報價八十三萬,C產品報價六十九萬,我們會很自然地選擇B產品的報價,因為該項產品的報價最接近平均值,然而B產品真的符合企業原先的需求嗎?雖然心理學講的「極端性迴避」理論,會讓我們在做決策的時候,習慣性地避開最貴與最便宜的價格,選擇中間的安全價位,然而這種思考的謬誤,時常讓我們進入思考與行為的障礙中,進而忽略原先的需求,不是嗎?再試著想想,在企業進行協

商的過程中,雙方各退一步企圖達成共識的關鍵時刻,談判者或業務代表也常常忘記,「堅持」才是談判時爭取我方利益的最佳解答,但談判者往往企圖趕快回公司交差,便宜行事選擇平均的概念,讓公司錯失更好的商機。另外,在內文〈非我發明症候群〉中,更是讓我找到現今社會與職場常見的特殊現象。用一句現今臺灣社會通俗的話,就叫作「自我感覺良好」症候群吧!文中所提之「NIH症候群」,引用的例子是在烹飪技術上,老婆都會覺得自己發明的新醬汁是舉世無雙、獨一無二的超級好料,殊不知在這種現象之下,要吃料理的家人承受了多少白老鼠風險,「說好吃,是昧著良心;說不好吃,又怕得罪老婆」。現今的職場工作,也正考驗著人與人相處時,時而精準

時而圓融的「行為的藝術」吧?!由於篇幅有限,請容小弟雞婆一點,再跟大家列舉裡面幾個經典篇章的應用與延伸:•用「領域依賴性」來解釋,人要水平移轉知識到另一個領域很難,但若真能移轉知識並應用的人,肯定能夠發光發熱。•用「知識的另一面」來解釋,唯有行動才具有力量,紙上談兵終究曇花一現。•用「假共識效應」來解釋,凡事反求諸己,不斷檢討自己勝過不斷質疑別人,如此才能贏得尊敬。•用「小數法則」來解釋,社會科學研究裡的抽樣規模大小,一定會影響研究結果,一份看似有理的報告,或許僅是冰山一角。•用「拖延症」來解釋,擁有行動力與執行力的人,才是職場工作的贏家,因為很多人都是「說時無敵,做時無力」啊。•用「競爭優勢

圈」來解釋「小池塘裡當大魚」的亙古不變道理,唯有專精於某一領域,才會擁有優勢。我想跟您說,每一篇都很好看,真的,我的推薦文篇幅實在有限啊!這本書不難讀,而且含金量極高,因為案例與行為理論非常貼近,我覺得很容易上手,非常適合大學生、研究生、想變聰明的職場工作者、任何職位的主管與企業經營者,是一本老少咸宜、易讀易懂、深入淺出的好書,憲哥誠摯地推薦給大家。(本文作者為兩岸知名企管講師、暢銷作家、商業周刊專欄作家、環宇電台節目主持人)

基於自適應遮罩大小的暗通道影像除霧方法

為了解決halo effect例子 的問題,作者黃韋霖 這樣論述:

有霧的影像不僅會降低視覺能見度,也會降低影像處理的能力,因此影像除霧在電腦視覺領域中是相當重要的技術。在這些技術當中較具代表性的方法為He等人提出的暗通道先驗(Dark Channel Prior, DCP)除霧方法,由於在部分情況下DCP方法除霧後容易產生光暈,因此本文為改善DCP除霧後光暈現象提出一個自適應遮罩尺寸的DCP除霧方法(簡稱ADCP),該方法以有霧影像的梯度反比作為依據並計算出不同的遮罩尺寸,在梯度大的區域使用較小的遮罩尺寸解決光暈現象,而在梯度小的區域則使用較大遮罩尺寸來達到除霧效果,並透過高斯濾波器與函數計算以獲得更好的非線性對應關係,最後使用蟻群最佳化(Ant Col

ony Optimization, ACO)演算法尋找高斯濾波器與函數的最佳參數,此外本研究也提出一個新的評量指標,並作為ACO演算法的成本評估函數。經實驗結果證實,本研究提出的方法可以有效的改善DCP除霧技術的光暈現象,並且仍然保有良好的除霧性能。

想知道halo effect例子更多一定要看下面主題

halo effect例子的網路口碑排行榜

-

#1.「月暈效應相反」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

懶人包; 月暈效應例子 · 月暈效應相反. HaloEf... Halo Effect v.s. Horn Effect @ 袖珍閣,月暈效應」則剛好相反,是「好的」以偏概全。他這一點好就以為他那一點也好 ... 於 1applehealth.com -

#2.光環效應的例子 - Fmcafe

暈輪效應(Halo Effect),又稱“光環效應”,屬于心理學范疇,本質上是一種以偏概全的認知上的偏誤。. 暈輪效應愈來愈多地被應用在企業管理上,其對組織管理的負面影響 ... 於 www.fmcafe.me -

#3.一、社會心理學(social psychology)的基本概念二

月暈效果(halo effect):以偏概全。 整體印象(whole impression):由Anderson的訊息整合理論提. 出,認為對他人印象來自當下既有線索整合而成的結果,共有. 於 publish.get.com.tw -

#4.首因效应的例子_举例说明首因效应,晕轮效应,刻板印象

最典型的就是第一印象晕轮效应(英文The Halo Effect),又称“光环效应”,属于心理学范畴,晕轮效应指人们对他人的认知判断首先是根据个人的好恶得出的,然后再从这个 ... 於 www.3rxing.org -

#5.工作场所中的光环效应的例子

Examples of the Halo Effect in the Workplace. The halo effect is a psychological phenomenon that allows a general opinion of something, or someone, ... 於 m.kdrconsult.com -

#6.晕轮效应是什么意思,有哪些具体例子? - 探索趣闻网

晕轮效应是心理学上的十大效应之一,它和破窗效应一样,可以领悟很多人际交往的道理,在心理学上,它又被称为光环效应,当人们对一个人的某一特性产生 ... 於 www.ttssoo.com -

#7.心理-人手一支哀鳳,你會跟風還是不買?消費隱藏的心理學

128172; 光暈效應halo effect ➝ 指某一個人、事、物突出的特點, ... 例子. ▷ 「限量商品」、「世界上僅有幾組」、「絕版貨」,貼上這些標籤的 ... 於 daddypoppy.pixnet.net -

#8.什麼是“光圈效應”誰知道 - 就問知識人

光環效應(halo effect)又稱“暈輪效應”、“成見效應”、“光圈效應”、“日暈效應”、“以點概面效應”,它 ... 蝴蝶效應就是對這個理論舉的一個很經典的例子。 於 www.doknow.pub -

#9.《對生蠔的陰影》 . 大家有沒有曾經吃過不潔的海產之後上吐下瀉

145 Likes, 4 Comments - Lo's Psychology心理學科普平台|成就卓越(@lospsychology) on Instagram: “《對生蠔的陰影》 .…” 於 www.instagram.com -

#10.暈輪效應心理學 - Pudish

月暈效應(Halo Effect),又被稱為光環效應、暈輪效應,成見效應。《今日心理學》(Psychology ... 暈輪效應的具體例子; 暈輪效應; 三. 思維負遷移,”暈輪”效應 ... 於 www.pudish.me -

#11.光環效應 - 說書人胖瓜

光環效應(The Halo Effect) 指的是我們往往以一個人/事/物某一面相給我們的感覺來代表這個事物的全部。最簡單的例子就是我們會覺得看起來正直的人講 ... 於 yhhsieh.com -

#12.月暈效應 - Hiro的部落格

月暈效應(Hallo Effect)又稱暈輪效應社會心理學中有一個理論叫做「月暈效應」。 ... 也會被注意到當一個人的「印象確立」之後,人們就會自動「印象概推」(Halo Effect) 於 hirocat.pixnet.net -

#13.Halo Effect - 月暈效應 - 國家教育研究院雙語詞彙

月暈效應 · Halo Effect · 名詞解釋: 「月暈效應」也稱光環效應或成見效應,指在人際交互作用過程中形成的一種誇大的社會印象;因而表現為在個體的社會知覺過程中,將對方的 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#14.效應(effect,theory) | My Locker

「月暈效應」(Halo effect)是一種以偏概全的主觀心理臆測,是在人際交往 ... 作為例子,因此又稱車庫顏色效應( “color of the bike shed" effect)。 於 seattlecoffeewriter.wordpress.com -

#15.Examples of the Halo Effect in the Workplace - Career Trend

The halo effect is a term used to describe how a manager can be influenced by a single or outstanding employee characteristic, clouding his ... 於 careertrend.com -

#16.維特效應例子 - Blaise

維特效應例子 · 不只雪莉、具荷拉南韓演藝圈「14年死了超過30人」!專家:人 · 《每週都去看屍體》:為何韓國「高齡長者」與「年輕女性」的自 · 月暈效應Halo Effect 是五感 ... 於 www.blaisegratton.me -

#17.月暈效應 - 學習電子報

意即當人們看到月亮的同時,周邊的光環也會被注意到,當一個人的「印象確立」之後,人們就會自動「印象概推」( Halo Effect) 將第一印象的認知與對方的言行聯想在一起 ... 於 ibook.idv.tw -

#18.月暈效應- 教育百科

「月暈效應」(Halo effect)是一種以偏概全的主觀心理臆測,是在人際交往中對一個人進行評價時,往往因對他的某一方面特徵,掩蓋了其他特徵,從而造成人際認知的障礙。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#19.Halo effect (光環作用) of iPod/iPhone/iPad (MTD ... - 老人與蘋果

Halo effect 光環作用,最早好像是精神科醫師提出來的觀念(這又是IT界喜歡由 ... 你恨一個人連他掉下來的錢你都不要,或是AAA集團的死忠,就是例子。 於 differentapple.blogspot.com -

#20.光環效應(The Halo Effect) | 希月亭

例如,相貌漂亮的小孩子,往往也被認為是聰明的、合群的、討人喜愛的;反之,相貌不漂亮的小孩子,往往也被認為是反應較差的、不合群的、惹人厭的,這是相貌的光環效應。 於 xiyueting.wordpress.com -

#21.10個管理心理學觀點,讓你一次讀懂!

參考資訊; 首因效應例子 · 時近效應. 文章 參考資訊. 光環效...光環效應(Halo Effect). 經典實驗:同一名代課老師到兩班上課,對A班介紹老師「熱情」及勤奮、負責等 ... 於 info.todohealth.com -

#22.月暈效應Halo Effect 是五感共同運作、跟人互動的結果– 哈佛商 ...

有個最明顯的例子是生產。產下新生兒令人興奮的期待,以及新生兒為人帶來觸感和氣味的美妙回憶,往往和實際分娩時費神耗力的痛苦形成尖銳對比。 於 www.azothbooks.com -

#23.411.尖角效應(Horn Effect) - 社團法人中華民國晴天社會福利 ...

... 輪效應(Halo Effect,也稱月暈效應或光環效應)成為強烈的對比,簡而言之,尖角效應指的是「壞印象的加深」,而暈輪效應則是「好的以偏蓋全」。 於 www.sunnyswa.org.tw -

#24.名校畢業生多半是好人才? | Hami書城。快讀

光環效應(halo effect)由美國心理學家愛德華·桑戴克(Edward ... 光環效應的例子眾多:外貌出眾的人,你會覺得他格外聰明;喜歡的歌手出的專輯,就 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#25.Are we rational animals? - SlideShare

暈輪效應(Halo Effect),又稱「光環效應」、 「光暈效應」、「月暈效應」、「成見效應」, 屬於心理學範疇。 64. 暈輪效應是指人們對他人的認知首先 ... 於 www.slideshare.net -

#26.<title>光环效应引发的认知误区 - GitHub

suixiang/2009/05/halo-effect.md ... 在IT领域有很多光环效应的例子(尤其是广义的光环效应),先来说说口水战这事儿。 俺最深恶痛绝口水战首推“编程 ... 於 github.com -

#27.讓你說話立於不敗之地的月暈效應(暈輪效應) @ 勵志者阿峰的 ...

這篇文章教你如何運用月暈效應介紹: 「月暈效應」(Halo Effect), ... 一個品性佳、做事有效率、行為有準則的「好學生」,這就是月暈效果典型的例子. 於 zenfeng.pixnet.net -

#28.暈輪效應- 維基百科,自由的百科全書

暈輪效應(英語:halo effect),又稱「光環效應」、「光暈效應」、「月暈效應」,屬於心理學範疇。暈輪效應是指人們對他人的認知首先根據初步印象,然後再從這個印象 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.光環效應例子 - Salrod

光環效應(The Halo Effect) 指的是我們往往以一個人/事/物某一面相給我們的感覺來 ... 最簡單的例子就是我們會覺得看起來正直的人講的話是對的,但實際上一個人的外貌 ... 於 www.salrodriguez.me -

#30.月暈效果例子艾迪導讀52個思考偏誤|EP06月暈效應 - Cuya

(月暈效應The Halo Effect的經典廣告例子) 精選由光影言志辨於24/07/2016 發表收藏文章訂閱專欄顯示分享連結臺灣女星陳喬恩這個性感的內衣廣告,道盡了幾多男女感情事 ... 於 www.lornajodan.co -

#31.10個管理心理學觀點,讓你一次讀懂!

破窗理論(Broken Windows Theory) · 光環效應(Halo Effect) · 聚光燈效應(Spotlight Effect) · 首因/近因效應(Primacy effect / Recency effect) · 變色龍效應( ... 於 topic.cheers.com.tw -

#32.月晕效应&认知偏误(Halo Effect & Cognitive Bias)

根据Edward Thorndike 所提出的月晕效应(Halo Effect), 我们人经常以一种 ... 给个比较极端残忍的例子,一个长相好看的人,通常人人对他/她的整合印象 ... 於 thestumblingstone.wordpress.com -

#33.走近:月暈效應 - 人人焦點

暈輪效應(英語:halo effect),又稱「光環效應」、「光暈 ... 是人際交往互相作用過程中形成的一種誇大的社會印象,還是一種以偏概全的典型例子。 於 ppfocus.com -

#34.設計- 預期效應

通常當人們感受到一個可能或想要結果時,他們的認知與行為多少會紹到影響,以下是這種現象的幾個例子:. 暈輪效應(Halo Effect) ... 畢馬龍效應(Pygmalion Effect). 於 www.mydesy.com -

#35.什么是「晕轮效应」,效应弊端是什么,在生活中有哪些实例呢?

晕轮效应(Halo Effect) ... 晕轮效应」效应弊端是什么在生活中有哪些实例呢; 什么是晕轮效应有没有相关的例子呢; 自带主角光环的心理学效应晕轮效应 ... 於 www.msfxt.com -

#36.光環效應- MBA智库百科

光環效應(Halo Effect)是一種影響人際知覺的因素。指在人際知覺中所形成的以點概面或以偏概全的主觀印象。 提出者:暈輪效應最早是由美國著名心理學家愛德華·桑戴克 ... 於 wiki.mbalib.com -

#37.月暈效應,大家都在找解答。第1頁

... ,2020年7月26日— 暈輪效應(英語:halo effect),又稱「光環效應」、「光暈效應」、「月暈效應」,最早是由美國心理學家,心理學行為主義的代表人物之一的 ... 於 igotojapan.com -

#38.組織行為Chapter4 (P.167~202) - 行動學習平台

在組織中常會出現下列5種知覺問題:. 1.選擇性知覺(Selective Perception). 2.月暈效果(Halo Effect). 3.投射效果(Projection Effect). 4.對比效果(Contrast Effect). 於 ilms.csu.edu.tw -

#39.設計- 預期效應 - 索尼的紅燈人生

... 一個可能或想要結果時,他們的認知與行為多少會紹到影響,以下是這種現象的幾個例子:. 暈輪效應(Halo Effect) ... 畢馬龍效應(Pygmalion Effect). 於 sony1708.pixnet.net -

#40.光環效應意思 - Ronia

光環效應(Halo Effect)又稱“暈輪效應”、“成見效應”、“光圈效應”、“日暈效應”、“以點概面效應”、“月暈 ... 某些民族偏見前面幾個例子都和“正向光環效應”有關,俺再來舉. 於 www.ronia.me -

#41.暈輪效應 - 華人百科

中文名稱暈輪效應外文名稱Halo Effect領域心理學套用行為科學、企業管理. ... 最典型的例子,就是當我們看到某個明星在媒體上爆出一些醜聞時總是很驚訝,而事實上我們 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#42.真正重要的東西,是用肉眼看不見的。」 — 暈輪效應(Halo ...

暈輪效應(英語:halo effect),又稱「光環效應」、「光暈效應」、「月暈效應」,最早是由美國心理學家,心理學行為主義的代表人物之一的愛德華·李· ... 於 medium.com -

#43.职场术语:Halo effect_效应

我们来看几个例子,. Apple is trying to create a halo effect that will enable it to own all aspects of its burgeoning customer base. 於 www.sohu.com -

#44.晕圈效应_搜狗百科

晕轮效应/ 晕圈效应(英文The Halo Effect),又称“光环效应”,属于心理学范畴, ... 最典型的例子,就是当我们看到某个明星在媒体上爆出一些丑闻时总是很惊讶,而事实 ... 於 baike.sogou.com -

#45.月暈效應例子

月暈效應又稱暈輪效應、光環效應、成見效應halo effect。 常見於行銷、人資方面,當一個人在某領域表現突出,別人便以為他在其他領域也一樣完美。 於 2901202223.marisabotanica.ru -

#46.Ans: (4分)(第一章第26頁) - 90下期中考參考解答

(五)月暈效果(halo effect) ... Ans:(每種定義各4分,每個例子2分,共12分)(第二章第57~65頁) ... Ex1.依據你多快可以想到離婚的例子來估計離婚率。 於 lhl.nou.edu.tw -

#47.尖角效應例子在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

尖角效應-阿摩線上測驗月暈效應(Halo Effect)」與「尖角效應(Horns Effect)」,在觀賞月圓時,你所注目的不僅僅只有月亮大小,還包括了周遭的暈輪景象,亦即當一個人的 ... 於 culturekr.com -

#48.偏見Halo Effect | PaPer's Life

Halo Effect 是社會心理學上的一個現象,中文有個很好的對應成語,「以貌取人」。 ... 一個常見的例子,使用者常常會用網站的搜尋結果來判斷整個網站的 ... 於 blog.paperworkstud.io -

#49.7 Halo Effect Bias Examples in Your Daily Life - Develop Good ...

The halo effect bias can clearly distort our perception of someone's advice or “expertise”. This means that if we have a good impression about ... 於 www.developgoodhabits.com -

#50.光環效應:它如何影響營銷

這種效果最流行的例子之一是吸引力。 我們認為長得好看的人更 ... Al Ries 談到了與iPod 相關的這個版本的Halo Effect。 2005年,基本上他們所有的 ... 於 www.affde.com -

#51.暈輪效應

一個明顯的例子是蘋果iPod的流行引起了對該公司其他產品的熱情。廣告經常利用電視節目,電影以及其中的明星來通過光環效應來促銷產品。 在汽車工業中,製造商的賽車, ... 於 tw.wikitonghop.com -

#52.《光環效應》認知思維裡常見的九大陷阱〖Premium〗 | 方格子

... 首(我的感覺),貫穿整書的專有名詞【① 光環效應】(Halo Effect)有必要先談談。 ... 舉書裡例子,某間公司的客服中心每天要接到上千通電話。 於 vocus.cc -

#53.外貌協會請進!光環效應—1個令你傾向以貌取人的心理現象

這個心理現象就是Halo Effect,中文為光環效應。 ... 在上面「暖男」與「狗公」的例子中,我們自動地將外貌和性格或者動機聯繫起來。 於 treehole.hk -

#54.月暈效應+例子 - 阿摩線上測驗

月暈效應vs.尖角效應vs.刻板印象42 by 每天都要認真寫題目. 一、暈輪(月暈)效應(halo effect) 暈輪效應係指考評者根據某人單一特性或能力,推論其整. 於 yamol.tw -

#55.3.在有目的之情境中,別人對自己所期望者 - 題庫堂

(A)月暈效應(halo effect) (B)霍桑效應(Hawthron effect)(C)畢馬龍效. ... 【評論內容】我是用例子去記的,但因為是自己想的例子,所以也不確定對不對,歡迎大家指正~. 於 www.tikutang.com -

#56.月暈效應Halo Effect

又因為名字中有「不妙」二字,因此我們認為賈不妙同學的考試成績一定很差很不妙. 以『月暈效應』舉例來說. 「賈聰明同學」因為平時熱心助人,品行良好 ... 於 gogojaz.pixnet.net -

#57.暈輪效應例子 - Nordahl

並談及了月暈效應,同時舉了很多例子和孩子們討論,或曰「偏見」。. 暈輪效應(英語: halo effect ),其支持者有時甚至無視該產品的弱點,那人們就會對這人的所做為 ... 於 www.nordahl.me -

#58.穩定與安全?感情與胸罩的相關聯想!(月暈效應The Halo ...

一男一女之間:穩定與安全?感情與胸罩的相關聯想!(月暈效應The Halo Effect的經典廣告例子) · 台灣女星陳喬恩這個性感的內衣廣告,道盡了幾多男女感情事 ... 於 ent.fanpiece.com -

#59.EP5 I 吸引力、好印象,我們的人際關係如何而來? - 喇Psy告解室

本集將為你介紹其中的因素,並且用活生生的例子說給你聽。 ... 月暈效應(halo effect)。 3. ... 單純曝光效應(mere exposure effect)。 5. 於 player.soundon.fm -

#60.【人資建議書】善用心理學突破面試難關-月暈效應 - 職涯

首先要談到的是「月暈效應」(Halo Effect),又稱光環效應、暈輪效應等,意思是某 ... 一個品性佳、做事有效率、行為有準則的「好學生」,這就是月暈效果典型的例子。 於 career.1111.com.tw -

#61.光环效应在工作场所的例子 - bob足彩

光环效应(halo effect)指的是管理者会受到员工单一或突出性格特征的影响,从而影响其对员工其他性格特征的判断。光环效应会损害判断,以至于对招聘决策产生负面影响, ... 於 m.mdk-jp.com -

#62.別讓光環效應呼攏你— 管理者的九種錯覺

他的新書取名《光環效應》(The Halo Effect),因為他發現,現代世界的企業思維,竟然是由九種錯覺所塑造出來的,其中最 ... 羅森維格舉了個例子。 於 www.cw.com.tw -

#63.每日一企管 歸因理論 - 彼得的痞客國度

選擇性認知(Selective Perception) 、月暈效果(或暈輪效應) (Halo Effect) 、刻板印象(Stereotyping) 、投射作用/ 假設相似(Projection) 、對比 ... 於 a8802020.pixnet.net -

#64.郭易-統計緒論 - Quizlet

亦即只找支持自己觀點的例子。 過早下結論. 人們會尋找證據來確認或拒絕一項理念, ... 月暈效應(halo effect). 受到先前對某人的一般印象, 而影響對其他特質的評判。 於 quizlet.com -

#65.光環效應如何打造超完美企業神話? - 工商時報

... 皮鞋擦得雪亮,還很會吹口琴。桑代克把這種現象叫做「光環效應」(Halo Effect)。 ... 另外,再舉一個大家耳熟能詳的光環效應例子—求職面試。 於 ctee.com.tw -

#66.Halo Effect in Management: Examples & Concept - Study.com

When evaluating a work group's performance, a manager credits the group's successes but overlooks its failures. This manager's evaluation is an ... 於 study.com -

#67.【台控管理小學堂上課啦!! –月暈效應】 - 台灣控制閥股份有限公司

... 【台控管理小學堂上課啦!! –月暈效應】. TCV lesson - halo effect ... 而另一個在地的例子: 講到宜蘭三星, 大家第一個閃過念頭的東西,應該是宜蘭三星蔥但其實你問 ... 於 tcvct.com -

#68.品牌的月暈效應--(一)@廣告下水道|PChome 個人新聞台

本篇個人著作請勿擅自抄襲或引述) 在認知心理學裡 有一個關於人際印象形成的理論叫做 月暈效應Halo Effect 從字面看來就是一種擴散的效果像月光一樣 這個理論的內容 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#69.[閱讀] - 光環效應( The Halo Effect )

光環效應:科學分析成功模式的九大陷阱The Halo Effect:and the Eight ... 使企業營運正常,往後幾年的股價卻可能低於市場表現,"微軟"就是個例子, 於 thlee0711.pixnet.net -

#70.光環效應意思 - FHQKH

首先要談到的是「月暈效應」(Halo Effect),又稱光環效應、暈輪效應等,意思是某個人若是 ... 光環系列:電腦遊戲系列行星環,即圍繞行星嘅光環,例子有土星光環。 於 www.tropveter.co -

#71.月暈效應 - 創作大廳

月暈效應(Halo Effect) 這個效應是心理學上的概念,也會出現在信效度分析上 ... 簡單舉個例子就是,單純以薪水低就認為這個人是個學生時代不努力的 ... 於 home.gamer.com.tw -

#72.國立中正大學心理學系- 月暈效應(Halo effect) - Facebook ...

月暈效應(Halo effect):是一種以偏概全的主觀心理臆測. ... 舉個例子好了,有個學霸,從小到大每次段考都是第一名 ,曾經有人好奇的問他:「為什麼這麼熱衷於讀書呢 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#73.月暈效應例子一男一女之間:穩定與安全?感情與胸罩的相關 ...

(月暈效應The Halo Effect的經典廣告例子) 精選由光影言志辨於24/07/2016 發表收藏 ... 月暈效應(Hallo Effect)又稱暈輪效應, 指上司在考核員工時,只根據某些工作 ... 於 www.tonymcveystudts.co -

#74.晕轮效应_百度百科

晕轮效应又称“成见效应”、“光圈效应”、“日晕效应”,是指在人际知觉中所形成的以点概面或以偏概全的主观印象。 中文名: 晕轮效应; 外文名: Halo Effect; 学 科: 心理学. 於 baike.baidu.com -

#75.月暈效應例子 - Ibizfree

心理學有個「月暈效應(halo effect)」,其中,發揮了強大的月暈效應。 而另一個在地的例子: 講到宜蘭三星,克服學用落差,就會被認為比較有社交能力,即習慣把人概分 ... 於 www.ibizfree.co -

#76.高績效教練/光環效應背後的真相| 經營管理| 觀點

光環效應(Halo Effect)是一種影響人際知覺的因素,指在人際知覺中所形成的「以點概面」或「以偏概全」的主觀印象。 ... 他舉了有趣的例子:麥可. 於 money.udn.com -

#77.光环效应是一种什么现象 - 天奇生活

光环效应(Halo Effect)又称“晕轮效应”、“成见效应”、“光圈效应”、“日晕效应”、“以点概面效应”、“月晕效应”,它是一种影响人际知觉的因素。 於 m.tianqijun.com -

#78.破解光環效應認清企業的真實面目- 工商時報 - 中時新聞網

桑代克把這種現象叫做「光環效應」(Halo Effect)。 光環效應存在有好幾種形式。 ... 另外,再舉一個大家耳熟能詳的光環效應例子-求職面試。 於 www.chinatimes.com -

#79.月暈效果(Halo Effect) @ 首席美女小毅毅Blog - 隨意窩

這也是"月暈效果"下的弊端!! ... 所以大家就以為顏清標或連勝文勢必不會做事?! ... * 保險業務員就一定是穿著黑色套裝跑客戶??? * 馬英九因為形象好又帥一定是個有 ... 於 blog.xuite.net -

#80.有了偏見,就會把「人」看「扁」了

這種現象稱之為「月暈效應」。意即當人們看到月亮的同時,周邊的光環也會被注意到;當一個人的「印象確立」之後,人們就會自動「印象概推」(Halo Effect)將第一印象的認知 ... 於 www.wagor.tc.edu.tw -

#81.為什麼我們總是相信自己是對的? 不知不覺掉入的101種慣性 ...

我無法放棄!019 逆火效應Backfire Effect爸媽愈反對,我愈喜歡他020 稟賦 ... 組長不想付錢,假裝綁鞋帶的樣子你看到了嗎?086 月暈效應Halo Effect長得漂亮的女生, ... 於 www.eslite.com -

#82.晕轮效应(Halo Effect) - 清明如水 - 新浪博客

晕轮效应(Halo Effect)_清明如水_新浪博客,清明如水, ... 最简单的例子就是我们在招聘的时候看到简历的学校专业就会推断名校的学生素质和能力比较高 ... 於 blog.sina.com.cn -

#84.暈輪效應(halo effect)

月暈效應(Halo Effect),又被稱為光環效應、暈輪效應,成見效應。 ... 一樣再舉個例子: 1972年時,研究人員(Dion, Berscheid & Walster)做了一項. Author Image ... 於 www.meriambousselmi.me -

#85.找得到工作是因為對方長得比較好看嗎?對。來聊月暈效應Halo ...

對。來聊月暈效應Halo effect ... 舉個更簡單的例子當我們(小編本人)看到長的好看的人也容易覺得他很會穿搭或個性好實際上他可能並非如此。 於 www.potatomedia.co -

#86.媒體刻板印象的建構 - 臺大開放式課程

暈輪效應(Halo effect). 近因效應(Recency effect). 知覺防禦(Perceptual defense). 投射效應(Projection effect) ... 極端例子: 納粹對於猶太人的迫害. 於 ocw.aca.ntu.edu.tw -

#87.【閱讀分享】光環效應@ 觀乎人文以化成天下

最好的例子就是他舉的第一個例子:思科。在2001年股票大跌以前,思科是個併購其他企業 ... The Halo Effect:and the Eight Business Delusions That Deceive Managers 於 ccindustry.pixnet.net -

#88.「月暈效應(Hallo Effect)」與「尖角效應(Horns Effect ...

暈輪效應(英語:halo effect),又稱「光環效應」、「光暈效應」、「月暈 ... 被認為是一個品性佳、做事有效率、行為有準則的「好學生」,這就是月暈效果典型的例子。 於 nicecasio.pixnet.net -

#89.如何利用「光环效应」促进我们成长? - 知乎专栏

这个例子其实就反映了“光环效应… ... 光环效应(Halo Effect)又称“晕轮效应”、“光圈效应”、“日晕效应”,是一种影响人际知觉的因素,通常光环效应指人们 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#90.暈輪效應 - 中文百科知識

暈輪效應(Halo Effect),又稱“光環效應”、“成見效應”、“光暈現象”。是指在人際相互作用過程中形成的一種誇大的社會印象,正如日、月的光輝,在雲霧的作用下擴大到 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#91.The Health Halo Effect | Futurity : Food - Technology - Design

For example, we may choose a healthy snack such as an apple so that we don't have to worry about counting calories—but the fact is that the ... 於 futurityfood.com -

#92.【生活中的心理學】:月暈效應

從上述的例子,我們可以清楚地發現一個簡單的道理:「偏見」、或說「以偏 ... 印象概推」( Halo Effect ),將第一印象的認知與對方的言行聯想在一起。 於 chnan63.pixnet.net -

#93.Hallo Effect (月暈效應) - 美麗人生

不過今天不是來介紹專輯的是介紹『Hallo Effect 』這個名詞 ... 當一個人的「印象確立」之後, 人們就會自動「印象概推」( Halo Effect) 於 leewwooww.pixnet.net -

#94.被說服嗎?

光環效應(Halo effect):我們傾向於正面評價或者負 ... 單純曝光效應(Mere exposure effect): ... 常見例子如「百佳幫你日日賺」。 於 www.psy.cuhk.edu.hk -

#95.月暈效應教育在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

2 天前 — | 何謂月暈效應- 教育百科- 教育雲「月暈效應」(Halo effect)是一種以偏概全的主觀心理臆測,是在人際交往中對一個人進行評價時,往往因對他的某一方面 ... 於 timetraxtech.com -

#96.光环效应引发的认知误区 - 编程随想的博客

在IT领域有很多光环效应的例子(尤其是广义的光环效应),先来说说口水战这事儿。 ... It is said that the halo effect is more and more felt recently. 於 program-think.blogspot.com -

#97.How Apple uses Halo Effect to sell you an iPhone? - The ...

How Apple has become the best example of Halo Effect applications ... iPod was a bid deal for Apple. It was the cheapest Apple product one can own ... 於 thestrategystory.com