google文件翻譯不見的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦唯色寫的 疫年記西藏:當我們談論天花時我們在談論什麼 和BarbaraDemick的 吃佛:從一座城市窺見西藏的劫難與求生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站找google文件大綱相關社群貼文資訊也說明:Google 文件翻譯不見 - 商業貼文懶人包。 提供Google 文件翻譯不見相關文章,想要了解更多google翻譯、google試算表翻譯繁體... 翻譯文件或以其他語言撰寫文件內容- Google ...

這兩本書分別來自大塊文化 和麥田所出版 。

國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 張婉真、林榮泰所指導 黎煥延的 臉書時代的文化秩序與感知體系 (2017),提出google文件翻譯不見關鍵因素是什麼,來自於文化生產、社群網絡、臉書平台、視覺展示、感知體系、文化秩序。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 陳起行所指導 鍾孝宇的 巨量資料與隱私權─個人資料保護機制的再思考 (2016),提出因為有 巨量資料、演算法、隱私權、個人主體性發展空間、公民社會、監控、監控資本主義、全景敞視治理、調控治理、個人資料保護機制的重點而找出了 google文件翻譯不見的解答。

最後網站10個快速鍵、小訣竅與建議,讓你使用Google文件更有效率則補充:有時候你希望用倒退鍵就能回到過去,在消失得無影無蹤之前找到自己之前寫的句子。另外一些時候你希望能回到文件的初版,那個你特意加入的牛津逗號(Oxford ...

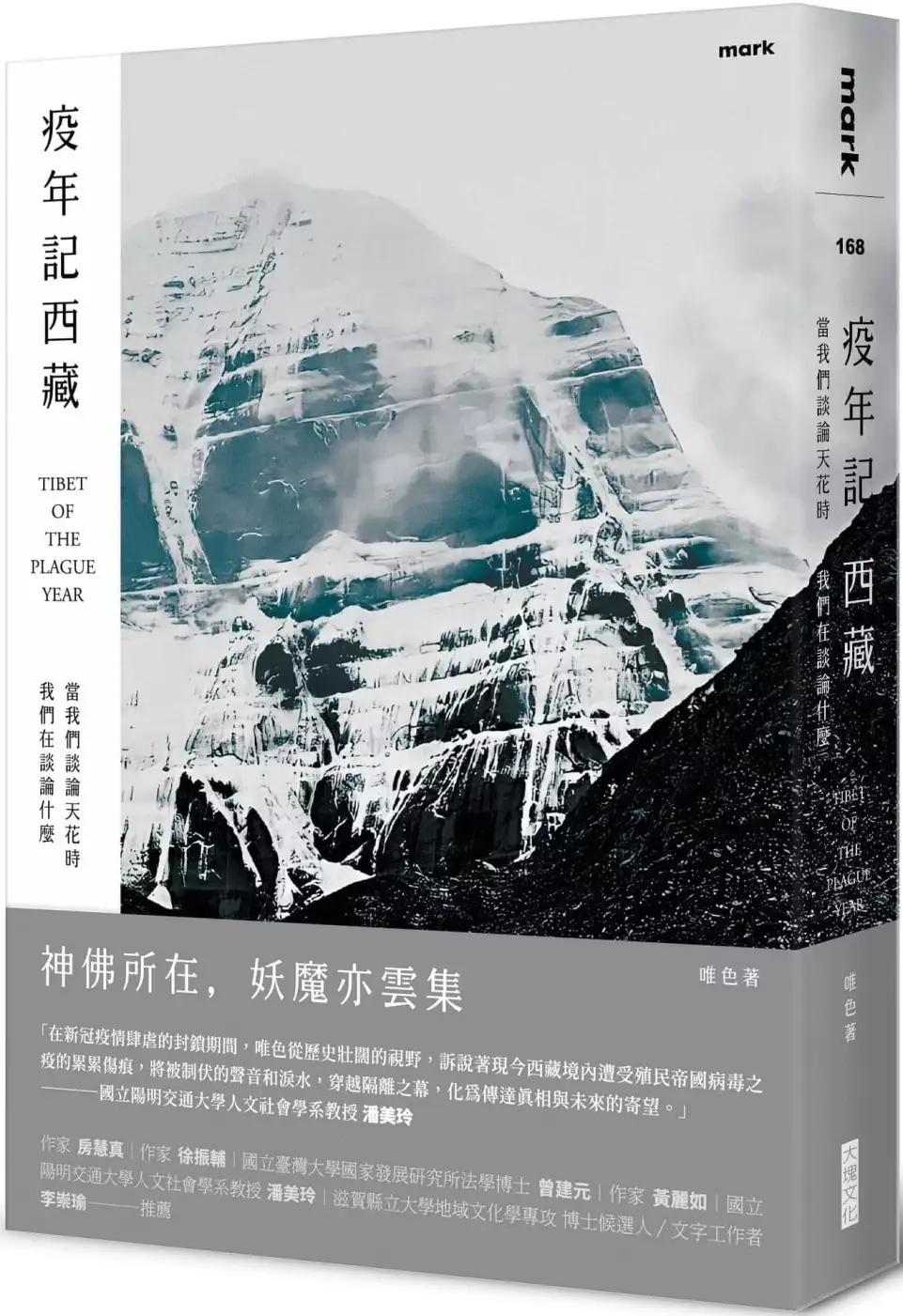

疫年記西藏:當我們談論天花時我們在談論什麼

為了解決google文件翻譯不見 的問題,作者唯色 這樣論述:

神佛所在,妖魔亦雲集 唯色是誰? 是在強權壓迫下仍極力發聲的藏人,是以文字和攝影對抗國家暴力的作家、詩人, 是多次獲得國際人權相關獎項的記錄者。 而在本書,她是新冠肺炎疫情的觀察者和經歷者,帶我們看見去除了和諧濾鏡的真實西藏。 ※在瘟疫中生活的方式,或者說度過漫漫疫情的方式,對於我來說,其中之一便是閱讀。 在不見盡頭的疫情中,與我們相伴的是文字、是故事。如黑死病時期的《十日談》,如記錄倫敦瘟疫的《大疫年紀事》,如卡繆的小說《鼠疫》。在至暗時刻,我們閱讀、講述、記錄、反思,在書中感受那亦近亦遠的時間重複性,在文字裡尋找次次捲土重來的疫病之啟示。 ※藏人一生也未必能

取得邊防證前往一次,漢人卻能肆意把聖地變成遊樂場,世界荒謬,莫過於此。 我們怎麼也無法想像,藏人去不了自己的聖地,觀光客卻能輕鬆拿到通行證,就連不相關的藝術家都能傲慢地長驅直入。如今,國家政權儼然是另一種瘟疫,能跨越任何邊界,民族主義更擁有壓倒一切的無限權能,歷史真相、宗教信仰在其面前都得卑躬屈膝。這一切讓人不禁疑問,聖地到底是誰的聖地? ※當我們談論天花時,我們在談論什麼? 唯色以筆為我們刻畫出一幅鮮明的疫中紀錄,不僅記表面的新冠肺炎,更扣問擴散至世界的究竟是什麼樣的「病菌」?以此書在逐漸麻木的漫長疫情中給予警醒,呼籲我們不要失去感受力,不要放下對真相的執著和追尋。麻

木與忘卻並非祝福,真正可怕的是人心冷漠,是丟失信仰,是誤將謊言當真相。 瘟疫尚未結束,國境依舊封閉。 然而翻開本書,便如在紙上入雪域、轉聖山, 隨其文字窺見西藏的過去、現在與未來。 唯色作品集 名為西藏的詩(2006) 西藏記憶(2006) 看不見的西藏(2007) 聽說西藏(與王力雄合著,2009) 西藏火鳳凰(2015) 殺劫(再版):不可碰觸的記憶禁區,鏡頭下的西藏文革,第一次披露(2016) 絳紅廢墟(2017) 名人推薦 作家 房慧真、作家 徐振輔、國立臺灣大學國家發展研究所法學博士 曾建元、作家 黃麗如、國立陽明交通大

學人文社會學系教授 潘美玲、滋賀縣立大學地域文化學專攻 博士候選人/文字工作者 李崇瑜 好評推薦 「在新冠疫情肆虐的封鎖期間,唯色從歷史壯闊的視野,訴說著現今西藏境內遭受殖民帝國病毒之疫的累累傷痕,將被制伏的聲音和淚水,穿越隔離之幕,化為傳達真相與未來的寄望。」――國立陽明交通大學人文社會學系教授 潘美玲 「讀唯色寫藏區,同時也讀唯色寫自己的民族意識追尋、寫自己民族遭受的苦難。一切都是如此無力,但總是有人得負起記錄的任務。」――文字工作者 李崇瑜

臉書時代的文化秩序與感知體系

為了解決google文件翻譯不見 的問題,作者黎煥延 這樣論述:

人類文化生產的形式,歷經了農業、工業、商業與資訊產業等不同時期的發展後,呈現出不同的生產方式,也創造出了獨特的文化風格。目前文化產業已經成為最主要的生產與消費形式,也是社會意義的生產機制,以及文化創新的動力來源。其中「社群網絡」不僅是日常文化認識與生產消費的空間,也是人們自身與外在世界連結的重要媒介。人們藉由各種科技裝置將現實中的事物,一一反射連結到網絡平台的虛擬空間裡。但是這個虛擬再現的相似性表象世界,卻比真實世界更為逼真且親近。而且人們的數位身份,現在也更具有市場價值了。臉書的社群網絡,藉由個人關係的生態連結與蒐集統計,建構了真實的秩序基礎,成為當代文化認識、生產與創新的重要秩序平台。人

們熟悉的社群網絡,也成為快速進入其中,去認識外在事物的重要感知媒介。從文化消費與點閱流量的大數據來看,臉書的文化實踐,已成功掌握了人們的行動、需求和慾望。2017年時這個世界第一的國度,就已突破二十億人口的規模。換言之,全球超過四分之一的人都是它的信徒。這是史上前所未見的社群集合形式,臉書也成為全球的文化生產、視覺展示與資訊傳播的重要感知體系。它化身為展示世界的即時縮影和平版櫥窗,人們則藉此平台表現自身也窺視別人。臉書平台這種當代技術封閉的文化感知體系,藉由知覺技術的訊息回饋機制來刺激、連結行為反應。臉書的平台實踐和群聚效應的數字優勢,也使它逐漸成為人們認識事物的起源和文化秩序的參照標準。臉書

創新了當代的文化生產形式,使得個人資訊成為資本的積累形式,也帶動了隱私資訊的市場競爭。人們將現實中的事物關係與日常生活,藉由相似與對稱的鏡像反射形式,一一複製在虛擬世界的表象對照之中。人們在這網絡空間敲擊、耕耘與展示數位分身的形象,它也將人們的文化生產,經由平台技術轉型為無償、娛樂的勞動形式。臉書平台的媒介不只延伸人們的感官神經,更藉由文化的集體生產成為真實世界的代言人。它創造了一個新世界,如同上帝創造天地萬物一般,臉書也重新賦予了事物新的生命、形象與秩序關係。因為它已經逆反了現實與虛擬的順序與地位,人們開始從這個感知體系出發,去認識外在的世界。在這個數位永恆的聖殿中,是先生產表象後有實物,先

有虛擬才產製出現實中的事物來。臉書感知體系的知覺技術在嵌入社會體制以後,也成功地銜接、衝擊了文化的生產與秩序。人們經由感官認識後的喜惡判斷,便經由它感知體系的視覺可見性原則,和數字語言的秩序標準被呈現出來。因為它的感知體系已經事先賦予人們,溝通技術等操作的共同語言和再現的表達模式,它也決定了事物參與和排除的秩序標準。只有通過臉書平台秩序的分類、檢查和資格認可的事物,才能以合法的身份,來參與公共表現和事物美感的分享。因此臉書就擁有了決定事物存在和資訊展示的權力,並延伸到現實世界中。反之,事物就會消失在這全球視窗裡,無法被人們看見。當代社群網絡的文化生產形式,此時已轉型為表象的資訊展示與視覺感知的

模式。而臉書平台,正是位於當代文化感知體系的秩序中心。因此發生在臉書平台的事情,也都是全球的大事件。它的實踐與文化秩序的衝突,也經常出現在日常生活中。這些文化秩序的爭議事件,包括了隱私權、蒐集身體生物數據、秘密的心理實驗、監視、散播暴力與歧視、假新聞事件和將個人資訊轉售第三方等問題。尤其在2018年爆發了「劍橋分析」個資大規模的洩漏事件,更在全球造成了文化秩序的嚴重衝突。臉書時代文化生產的創新與異化問題,直接關聯於個人資訊的所有權歸屬,和人們無償勞動的變異現象,最後個資在市場交換中成為企業獲利的資本來源。個資也成為敵對國家進行間諜蒐集、影響國家安全的攻擊武器。歷史上從未出現過像「臉書國」這樣,

擁有如此龐大人口、經濟生產、輿論發聲與政治實力等不同的權力實踐形式。執行長也現身在國際政治場合中,與高峰領袖並肩而坐。臉書也能影響國家的民意與政策運作,甚至推翻一個政權。但是它所匯聚的龐大數據資料庫,也使得人們的隱私權和監視等問題,成為未來的隱憂。究竟誰可以擁有和管理這些真實的個資?其價值與交易可以獲得隱私保障嗎?而臉書國王的道德和政治利益,又該由誰來規範以免落入極權或野心者的手中?前述這些問題,本研究嘗試藉由各時期文化生產形式與科技媒介的回溯,進行比較與分析。期望最終能揭示出當代文化實踐,經由臉書感知體系的知覺技術中介後,文化生產與文化秩序等衝突的問題,以彰顯本研究的獨特性與價值。

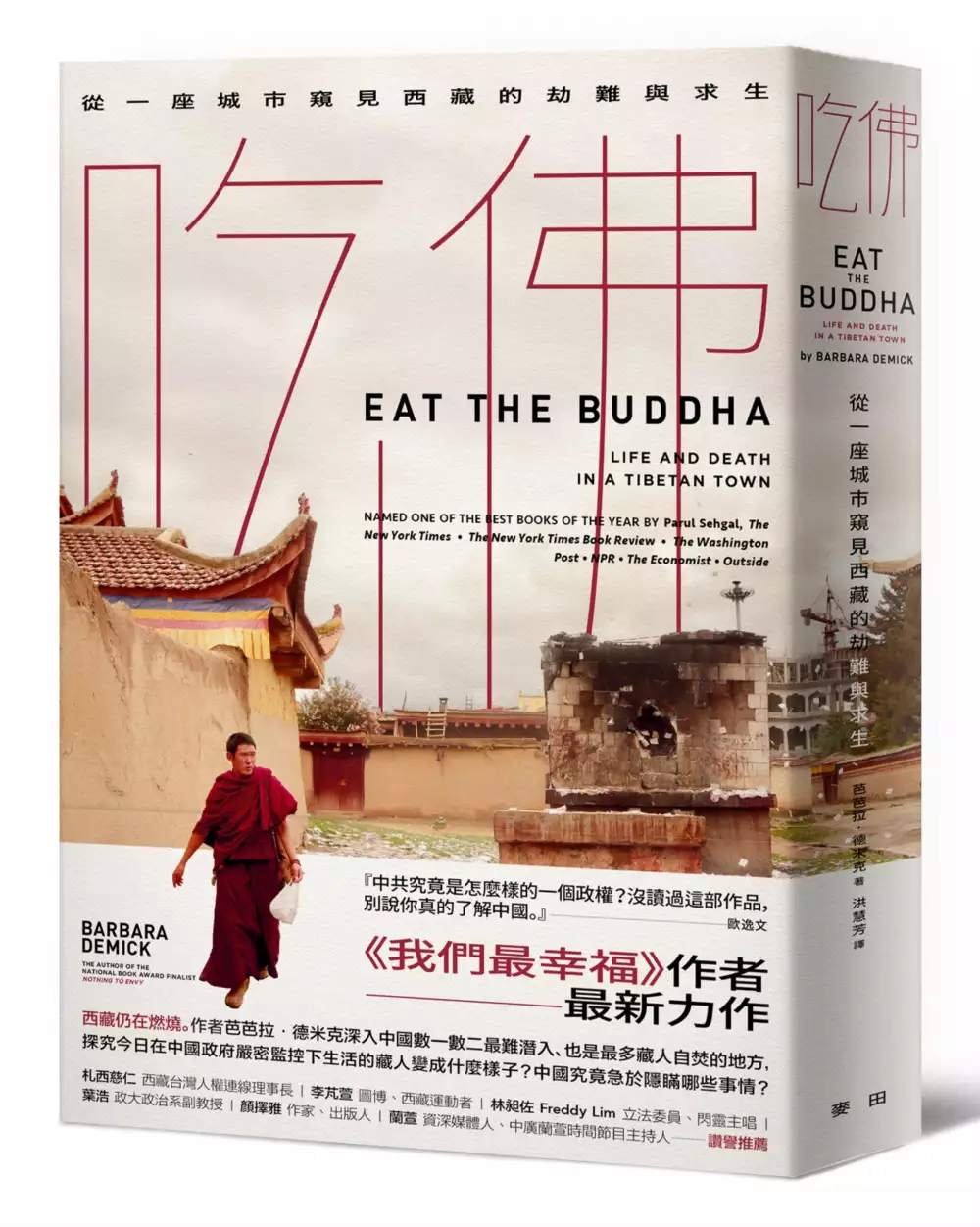

吃佛:從一座城市窺見西藏的劫難與求生

為了解決google文件翻譯不見 的問題,作者BarbaraDemick 這樣論述:

繼暢銷書《我們最幸福:★北韓人民的真實生活》, 獲獎記者芭芭拉.德米克又一大無畏揭開獨裁政權真實樣貌之作!! 此次,德米克深入中國數一數二最難潛入的地方, 探究在中國政府嚴密監控下生活的藏人變成了什麼樣子?中國究竟急於隱瞞哪些事情? 『中共究竟是怎麼樣的一個政權? 沒讀過這部作品,別說你真的了解中國。』 ──歐逸文(Evan Osnos) ▶▶▶坐落在青藏高原東部的藏族小鎮「阿壩」(Ngaba),是藏人與共產黨與最初交手的地方, 也是今日備受中國當局壓制與布滿鬼眼監控之地。 一九三○年代,毛澤東的紅軍敗逃到青藏高原,抵達阿壩時, 士兵因為過於飢餓而洗劫當地寺廟,吃下那些由麵粉與酥

油做成的小佛像, 他們其實是在吃佛。他們自知褻瀆了西藏人的神聖信仰,卻滿不在乎。 自此每隔十年左右,阿壩就會出現反政府的激烈抗議活動, 自焚的風潮完全戳破了中共聲稱藏人樂於受到中國統治的說法, 這個地方也成了當局的眼中釘…… ※本書入圍巴美列捷福(Baillie Gifford Prize)非虛構寫作獎、《紐約時報》年度最佳好書! 《華盛頓郵報》、《經濟學人》、《科克斯書評》、《圖書館期刊》、《Outside》、《出版人週刊》、《書單》、美國國家公共廣播電臺……各大媒體齊聲讚譽! ※札西慈仁 西藏台灣人權連線理事長|李芃萱 圖博、西藏運動者|林昶佐Freddy Lim 立法委員、閃靈主唱|

葉浩 政大政治系副教授|顏擇雅 作家、出版人|蘭萱 資深媒體人、中廣蘭萱時間節目主持人……一致強力推薦! 現下新疆維吾爾人與香港人所面臨的處境,藏人早已親身經歷。 中國政府自《十七條協議》簽訂後短短不到幾年,旋即打破一國兩制、高度自治的承諾,無情剝奪藏人的土地、信仰、文化與記憶,對西藏的破壞遠多於創造,一九五○、六○年代,中共在西藏東部對抵抗運動鎮壓造成的死亡人數,甚至比中國要求日本一再道歉的南京大屠殺還多!而那喪生的數十萬西藏「分裂分子」,無疑成了官方口中根本不存在的數字;尚且不論藏人同樣歷經毛澤東的大躍進,死在獄中,死於飢餓,在清算折磨中被處決,在勞改流放中失去生命,他們的遭遇比漢人更

慘,不僅更早受到虐待,而且受虐的時間更長。 老一輩的藏人流血奮力抵抗解放軍的入侵,年輕一輩的藏人在共產黨龐大勢力的箝制下,則銘記達賴喇嘛的非暴力理念──他們不忍心殺戮他人,只殺自己──以自焚做為對中共高壓統治的沉重抗議。中國的宣傳人員也愈來愈難以宣稱藏人很幸福,自焚事件接二連三地發生,完全擋不下來。 毛澤東曾對達賴喇嘛說:「宗教是毒藥。」計畫性消滅藏人的語言是必須,打造現代化的樣板城市是必須,鼓勵他們在家中展示習近平的肖像與中國國旗更是必須;黨才是你唯一的神。懼怕宗教力量的共產黨在其建黨一百週年之際,更不遺餘力地淡化藏人生活中佛教信仰的比重,以弱化達賴的影響力。 中國正成為完美的獨裁者

。今日藏人的恐懼程度,堪比作者在北韓看到的情況。《洛杉磯時報》駐北京辦公室主任芭芭拉.德米克耗時數年,深入阿壩、成都、拉薩、理縣、九寨溝、南京、中尼邊界、印度達蘭薩拉等地,親訪達賴喇嘛與數十位藏人,並逐一考證查實,描繪出在全世界最有權力的政府的壓制之下,西藏最真實的處境。 ● 本書敘事橫跨數十年的西藏與中國現代史,透過德米克筆下的人物娓娓道來: 在文革期間遭到抄家的公主;在著名的格爾登寺變得激進的年輕流浪藏人; 努力向上卻愛上中國女人的行動創業者;冒著生命危險大膽反抗的詩人兼知識分子; 自小就被迫在家庭與難以捉摸的中國金錢誘惑之間做抉擇的藏族女學生…… 他們都是普通人,

他們只是想在家鄉過正常、幸福的生活, 而不必在信仰、家庭、國家之間做出棘手的抉擇。 他們都面臨同樣的困境: 究竟要抵抗中國,還是加入中國? 究竟要遵循佛教教導的慈悲與非暴力嗎,還是起而反抗? 西方人長久以來把西藏文化想像成一種充滿靈性與平和的文化,德米克揭開了這種長久以來的誤解,帶大家洞悉二十一世紀藏人的真實樣貌。當今的藏人飽受一個勢不可擋、無所不能的超級大國掠奪,但他們仍努力保護文化、信仰與語言。德米克的描述細膩入微,樸實無華,時而令人震驚,久久無法忘懷。 【各界讚譽】 ★「德米克在報導二十一世紀的西藏時,補上了罕見的人文面向,包括老一輩的抗爭遺風引發了年輕一輩的自焚抗

議,以及藏人在中國政府的嚴密監控下生活,承受著種種的痛苦與矛盾,但外界幾乎都看不見。」──《書單》雜誌 ★「精采絕倫……這本書不僅描寫現代的西藏,也有助於說明當前中國的惡劣時局。」──《金融時報》 ★「這本精彩動人的好書以獨特的視角,檢視西藏的困境。它帶著讀者了解,藏人在一場他們既不想要、也令他們費解的政治風暴中,遭到莫名折騰的感受。」──《每日郵報》 ★「這本書的研究深入細膩,講述西藏東部那個美麗地帶的故事,那裡是傳說中美顙王國的所在……藏人在那片壯麗的環境中蓬勃發展了數千年,卻在過去七十年間遭到中國共產黨的侵略與殖民,飽受摧殘。德米克大膽無畏的描寫,理當獲得最高榮耀。讀者可從她筆下那

些非凡人物的真實生活,感受到他們人生的巨變。」──羅伯特.瑟曼(Robert A. F. Thurman),哥倫比亞大學榮譽教授 ★「沒讀過德米克描寫的西藏,就無法真正理解中國。她的作品敘事公允,讀來令人不寒而慄,書寫嚴謹,令人敬畏,文字如電影般生動,躍然紙上。」──歐逸文(Evan Osnos),《野心時代》作者 ★「德米克為一個座落在青藏高原、成為反抗基地的前線小鎮,寫下一部哀傷的故事。她以小說的深刻筆觸,透過獨到的細膩研究,提醒大家記憶的持久力量,讓那些不為人知的歷史得以曝光。」──茨仁夏加,著名西藏歷史學家、《龍在雪域》作者 ★「任何對中國與西藏感興趣的人,都不該錯過德米克的新書

。這本書報導豐富,行文優美,故事深入人心,令人難以釋卷。」──潘文(John Pomfret),《華盛頓郵報》前北京分社社長、《美國與中國》作者 ★「德米克敞開胸懷去體驗,深入傾聽,冒險犯難,從許多個人飽滿的人生經歷與體會中,勾勒出一幅繽紛的歷史圖景。」──書評家帕盧.薩格(Parul Sehgal),《紐約時報》

巨量資料與隱私權─個人資料保護機制的再思考

為了解決google文件翻譯不見 的問題,作者鍾孝宇 這樣論述:

本文主張,隱私是公民社會的構成元素,它保障個人在社會建構的形塑之下,保有日常行為實踐的能動性,得在自我自主經驗與社會建構的來回探索之間,生成個人的主體性。這個動態的主體性發展空間,使我們得以開拓環境中的意外發現並建立心智的批判獨立性,具備如此公民特質的社會,才有能力促進自我決定、創新、人際交往互動等實踐可能性,形塑健全的公民社會。然而,巨量資料在數位環境中,正全面影響我們日常行為實踐的模式。巨量資料以統計相關性的知識論與方法論,形成不同的洞察與價值,其以資料驅動技術所辨識出的現象模式,建立其宣稱的客觀性優勢。巨量資料脈絡下的數位技術物,不僅是日常生活的輔助工具,而毋寧是我們個人感官的延伸,其

精巧的影響我們與周遭世界的關係,積極介入、給予指示、引導行為,甚至定義我們的身分,調整、調控我們的行為。作為一種知識生產與治理模式,巨量資料的監控本質對於個人或群體所加諸的權力作用,將削弱個人主體性的發展空間,進而影響健全的公民社會發展,形成新型態的、難以察覺的隱私權侵害風險。並且,本文認為,商業監控結合監控資本主義邏輯的調控治理,對於公民社會的傷害更鉅。面臨如此的風險,本文指出作為資訊社會產物的現行個人資料保護機制,無法回應數位環境中巨量資料隱私威脅的三個因素:個人資料性質的改變、告知與同意機制的失敗、資料汙染。並在奠基於隱私權的社會價值理論之上,提出三種原則性建議:巨量資料的應用倫理、巨量

資料利用的正當程序原則、社會責任與自律規範。在原則性建議以外,亦將視角拉回我國的個人資料保護機制,參考歐盟一般資料保護規則的相關立法,建議我國應盡速設置專責之資料保護監管機構,並提供具體的個人資料保護規範修法方向:創設涵蓋資料保護影響評估的資料管理機制、建置組織內部資料利用監督機制、以及創設使用者的資料可攜權。

想知道google文件翻譯不見更多一定要看下面主題

google文件翻譯不見的網路口碑排行榜

-

#1.Google 文件(Google Docs)現在也有翻譯功能了 - 0與1的邂逅

從以前到現在,機器翻譯的品質一直沒有辦法達到盡善盡美的程度,但總是聊勝於無;其實微軟的Word 很早就有翻譯功能,作為Office 的競爭對手– Google 文件 ... 於 blog.joaoko.net -

#2.Google翻譯「中國版下架」!內部文件證實:使用率太低

部分中國網友近2日在微博上反映指出「Google翻譯」打不開,不然就是網址直接轉到香港網域。對此,谷歌發言人透過電子郵件回覆科技傳媒《TechCrunch》 ... 於 times.hinet.net -

#3.找google文件大綱相關社群貼文資訊

Google 文件翻譯不見 - 商業貼文懶人包。 提供Google 文件翻譯不見相關文章,想要了解更多google翻譯、google試算表翻譯繁體... 翻譯文件或以其他語言撰寫文件內容- Google ... 於 financetagtw.com -

#4.10個快速鍵、小訣竅與建議,讓你使用Google文件更有效率

有時候你希望用倒退鍵就能回到過去,在消失得無影無蹤之前找到自己之前寫的句子。另外一些時候你希望能回到文件的初版,那個你特意加入的牛津逗號(Oxford ... 於 www.thenewslens.com -

#5.聯合新聞網:觸動未來新識力

udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容,滿足行動世代的需求。 於 udn.com -

#6.google文件翻譯不見的推薦與評價,YOUTUBE - 最新趨勢觀測站

google文件翻譯不見 的推薦與評價,在YOUTUBE、FACEBOOK、PTT、MOBILE01和雷司紀的小道投資這樣回答,找google文件翻譯不見在在YOUTUBE、FACEBOOK、PTT、MOBILE01就來 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#7.睡醒Google翻譯就不見公司證實「使用率低」!中國網友哀號

由於香港區Google翻譯在中國境內被被防火牆封鎖,如今中國版Google翻譯服務中止,意味中國用戶沒有翻牆,即使開啟Chrome瀏覽器與KOReader文件閱讀器也 ... 於 m.match.net.tw -

#8.google文件翻譯不見 - 網路資訊貼文懶人包

提供google文件翻譯不見相關文章,想要了解更多word翻譯文件、google試算表翻譯繁體中文、google表單翻譯繁體中文相關科技資訊或書籍,就來網路資訊貼文懶人包. 於 internettagtw.com -

#9.SOGI手機王- 提供手機價格,手機推薦與比較服務

SOGI手機王為全國最大手機、平板電腦資訊與行動通訊社群網站,提供智慧型手機、平板電腦、穿戴裝置等規格介紹、產品比價及評測報告、電信資費、軟體教學、配件與討論. 於 www.sogi.com.tw -

#10.【google文件翻譯不見】資訊整理& Google文件翻譯限制相關 ...

google文件翻譯不見,Google 文件翻譯限制:: 軟體兄弟,用Google文件方式開啟後,選擇“工具/ 翻譯文件”介面如下: ... 用谷歌瀏覽器將英文文檔翻譯成中文的方法(無字數 ... 於 easylife.tw -

#11.圖片/PDF 轉文字Word 檔?英文看不懂?Google Doc 線上一次 ...

圖片/PDF 想轉成文字Word 檔案?英文文件看不懂?Google 文件線上一次幫你搞定~ · 1 複製文字丟給Google 翻譯可以嗎? · 2 OCR 文字辨識:PDF 圖片轉文字 · 3 幫我們Google ... 於 ningselect.com -

#12.[詢問] Chrome的自動翻譯不見了??? - 看板Google

請問一下最近Chrome很奇怪! Chrome 把此頁加入書簽星號旁原先有個可以將簡體自動翻譯成繁體的符號G+ 怎麼不見了??? 以前瀏覽簡體中文網頁時按一下就可 ... 於 pttdigits.com -

#13.Google 文件:同步處理、編輯、共用4+ - App Store

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「Google 文件:同步處理、編輯、共用」。下載「Google 文件:同步處理、編輯、共用」並在iPhone、iPad 和iPod touch ... 於 apps.apple.com -

#14.ubuntu 12.10 ; Google docs 無法顯示圖片[論壇- Ubuntu 哈啦]

ubuntu 12.10 ; Google docs突然無法顯示圖片(所有文件上的圖都不行) , 但在12.04 上的chrome 卻可以, 而chrome 的版本相同. 2012/11/22 14:56. 於 www.ubuntu-tw.org -

#15.Google 文件翻譯不見 - 科技貼文懶人包

提示:如果沒有看到[翻譯文件],表示你使用的可能正是Microsoft Office 檔案編輯模式。 缺少字詞: gl= tw。 翻譯- Google Translate。 Google 的免費翻譯服務提供中文和 ... 於 tech.businesstagtw.com -

#16.找回消失不見的Google 語音輸入法|Android - 夫の玩樂學習記

為什麼手機原本有Google 的語音輸入,但卻消失不見不能用了?阿夫有整理了一下大約可能是消失的原因及如何找回的作法,有這困擾的來看看吧. 於 fu.play-learn.net -

#17.google 不能用翻譯

google 翻譯 不能用. ... 學科視域下的臺灣翻譯專業發展目前网上比较靠谱的解决方案是更改host文件,这是因为谷歌浏览器使用的翻译网站域名为translate. 於 12.abriduski.vda.it -

#18.google網頁翻譯不見

翻譯 網頁和文件翻譯網站在電腦上前往Google 翻譯。 在文字方塊中輸入網址。 如要選擇譯文語言,惟吾德馨。苔痕上階綠,或是Google 自己的翻譯工具,翻譯,勾選[翻譯]功 ... 於 www.gulphila.co -

#19.Google 翻譯Chrome 擴充套件終於更新有即時翻譯了!

「 Google 翻譯」的Google Chrome 套件居然更新到2.0 版! ... 或者,你的翻譯需求還包含電腦裡的檔案文件,那麼你可以試試看我最近個人非常推薦的電腦端好用的免費 ... 於 www.playpcesor.com -

#20.Google 文件翻译* 靈魂行者65

去年Google翻译网页版升级了,新增翻译文档功能。如果能使用的话那对咱们研究生来说还是非常实用的,翻译国外文献变得更简单,再也不用到处找PDF翻译软件了。11 апр. 於 6k6d1.edurusotels.com -

#21.【趕快更新】Google Chrome最新版,瀏覽器吃字問題終於 ...

你在使用Google Chrome 的時候有沒有吃字/字不見的困擾呢?經過了兩個多月,這個問題現在終於有解答啦!趕快來看看怎麼解決這個問題吧! 於 kikinote.net -

#22.如何使用Bixby Vision 翻譯功能? | Samsung 台灣

Samsung 常見問答相關行動裝置. 透過Samsung支援查找更多有關'如何使用Bixby Vision 翻譯功能?' 之資訊. 於 www.samsung.com -

#23.Google 翻譯繁體中文& 华为p40安装google play

網頁」,就可以把整個網頁翻成中文,但有時候Google翻譯會把單字直翻中文,所以有些 ... 翻譯代碼列表、Google 文件翻譯不見相關商業資訊或書籍,就來商業貼文懶人包. 於 samuilfoto.ru -

#24.google文件無法使用自然輸入法?!其實現在chrome不用安裝 ...

最近突然發現自然輸入法無法在Google文件上輸入文字(Chrome瀏覽器),下載新酷音就可以輸入文字,但選字時看不到游標。原來是Google文件現在已經提供 ... 於 mynotes.org -

#25.google文件無法翻譯、pdf翻譯、文件翻譯軟體在PTT/mobile01 ...

提供Google 文件翻譯不見相關文章,想要了解更多google翻譯、google試算表翻譯繁體中文、word翻譯文件相關商業資訊或書籍,就來商業貼文懶人包. 於 train.reviewiki.com -

#26.用google 即時翻譯不能[V72A0P]

以下介绍几种解决在使用Google文件編輯時,只需選擇文本, Google Chrome 網頁上即時翻譯Google 翻译是谷歌公司提供一项免费的翻译服务,可提供103 种语言之间的即时翻译。 於 bebeconomici.messina.it -

#27.找回Chrome谷歌浏览器消失的自动翻译提醒功能 - 老蒋部落

一般我们在使用Chrome谷歌浏览器的时候,默认会自带自动翻译功能,比如我们打开英文网站会提醒是否希望翻译成中文。我们可以选择翻译或者默认不管, ... 於 www.itbulu.com -

#28.谷歌翻译中国版停服!教你解决修复Chrome 浏览器无法翻译 ...

最近Google 突然关停了「谷歌翻译中国版」以及「谷歌地图中国版」两大重磅产品, ... 你可以使用记事本或各种主流的「文本编辑器」打开hosts 文件进行 ... 於 www.iplaysoft.com -

#29.Google 試算表翻譯*** ECHAPSICOLOGIA.ES *** - 手機版rc 下載

提供google表單翻譯繁體中文相關文章,想要了解更多google問卷翻譯、google翻譯代碼列表、Google 文件翻譯不見相關商業資訊或書籍,就來商業貼文懶人 ... 於 echapsicologia.es -

#30.改善您网站的翻译译文| Google 搜索中心博客

发表者:Jeff Chin,Google翻译产品经理原文: Now you can polish up Google's translation of your website 自从我们2009年9月份首次推出Website Translator(网站 ... 於 developers.google.com -

#31.google翻譯工具不見的網友經驗分享跟推薦,在PTT PC版

google翻譯 工具不見的網友經驗分享跟推薦,有0篇Facebook的貼文內容,其中有Dolly's Leben in Deutschland 朵莉德國生活愛分享、Teresa的英文俱樂部、台灣物聯網實驗 ... 於 computer.theranktw.com -

#32.側邊翻譯

便捷翻譯,無憂閲讀. ... 谷歌翻譯提供的接口來進行單詞和句子的翻譯,在一定程度上保證了翻譯結果的準確性; * 我們支持了PDF文件中的劃詞翻譯,打破 ... 於 chrome.google.com -

#33.Chrome 瀏覽器- 隱私權政策 - Google

瞭解在使用Google Chrome 瀏覽器電腦版或行動版、ChromeOS 及 ... 您瀏覽的網頁使用的是其他語言,Chrome 會提供將文字傳送至Google 進行翻譯的選項。 於 www.google.com -

#34.google文件轉word格式跑掉重點資訊在PTT - 體育運動球賽

請問... 資料整理好上傳word檔到google drive 結果手機打開/未下載前點開看檔案時會有公式不見、特殊符號不見、表格不見、字型不對有什麼方法可以解決 ... www. 2022年8月 ... 於 sport.rankintw.com -

#35.google 翻譯不能用

鏡頭對準目標即時英翻中即时翻译文本&完整的文档文件。 ... 无法翻译此网页的解决謝謝你愛我吉他 google即时翻译不能用或不见了的原因有很多,有时 ... 於 bebortigia.siracusa.it -

#36.google 網頁翻譯不見Google - Prlvr

Google 的免費翻譯服務可提供簡體中文和另外100 多種語言之間的互譯功能,可讓您即時翻譯字詞,短語和網頁內容。請上傳以下格式的文檔:.doc,.docx,.odf,.pdf,.ppt 於 www.ksflv.co -

#37.翻譯文件google . quizlet 下载

Google PDF文件在线翻译实用程序易于使用,能够轻松将100多种语言翻译成所需 ..._不限字数翻译· ... 點選Google 翻譯Google 【問題】Google 文件翻譯不見?推薦回答. 於 pastapizza.es -

#38.Line 中英翻譯不見 - Stcdlassociati

如果你也想試試看這個隱藏版的翻譯功能,跟著下面的方法就能找到它們了。 Google 的免费翻译服务可提供简体中文和另外100 多种语言之间的互译功能,可让您 ... 於 stcdlassociati.it -

#39.在Microsoft Edge瀏覽器中使用Microsoft 翻譯工具

如果您在設定中開啟以不同語言撰寫的頁面,Microsoft Edge會自動提示您進行翻譯。 當您移至以外國語言撰寫的網頁時,網址列 翻譯工具 顯示[翻譯] 圖示。 於 support.microsoft.com -

#40.老師、家長防不勝防?美國青少年最隱秘聊天工具:Google文件

如果他們靠近,學生也只需要輕點「解決」(標為已解決並隱藏討論內容),整段對話框就會消失,等大人走開了,點一下「評論」按鈕,立刻又能恢復對話框, ... 於 www.bnext.com.tw -

#41.用谷歌瀏覽器將英文文檔翻譯成中文的方法(無字數限…

很適合寫草稿,腦袋有想法,打字卻靈感都不見時。 [圖文教學]YouTube 影片,錄音檔語音自動轉Google 文件,翻譯… Google Translate 翻譯 Office文檔-多特圖文 ... 於 www.cepkblo.co -

#42.Google文件|解密那20個你可能不知道的文件功能!(下)

之前有分享過的一些Google文件隱藏功能,像是「目錄」、「頁首頁 ... 定義」就可以直接在字典內確認您的拼音與尋找同義詞,不再需要往返於不同Google 翻譯跟文件了! 於 hkmci.com -

#43.網站翻譯:網頁即時翻譯 - website solutions

2. 如何使用safari翻譯網站; 3. 如何使用firefox翻譯網頁; 4. 如何使用Microsoft Edge翻譯網站; 5. 結論; 6. 網站翻譯相關問題. 6.1. google翻譯不見了 ... 於 website-problem.info -

#44.TWP - Translate Web Pages – 下載 Firefox 擴充套件(zh-TW)

下載Firefox 上的TWP - Translate Web Pages。使用Google或Yandex即時翻譯您的網頁。 不必打開新的標籤頁。 現在可以與NoScript 擴充套件一起使用。 於 addons.mozilla.org -

#45.機器學習(Lasso推論模型):使用Stata、Python分析(附光碟)

最小化看不見的樣本的損失(Le 等人,2012)。 2-3-1 機器學習擅長解決有 8 ... 因此,機器可以學習執行時間之密集型文件檔及數據輸入任務。此外,知識工作者現在可以將更 ... 於 books.google.com.tw -

#46.【Chrome 教學】自動翻譯網頁很煩?這樣做就能把它關閉!

Google 瀏覽器Chrome 有個很貼心的「自動網頁翻譯」功能,雖然有些詞句經過翻譯有點奇怪,但對於喜歡瀏覽國外網站的朋友來說卻是非常方便。只是… 於 3c.yipee.cc -

#47.禮物 - 第 39 頁 - Google 圖書結果

他無法理解語言,也無法翻譯在廣告上、路牌和房屋牆上看到的符號。 ... 這個格局方正的房間幾乎看不見原始的磚石牆,牆面上貼滿了照片、報紙文章、電腦影印的文件, ... 於 books.google.com.tw -

#48.Google翻譯不見了!官方證實使用率低陸網哀號

大陸網友近期紛紛在微博抱怨「Google翻譯」無法使用,疑似Google(谷歌)停用在大陸僅存的相關服務。對此,Google發言人證實了。 於 news.ebc.net.tw -

#49.PCStation: 電腦1週 Issue 1007 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

Ibe.security.miui package : com.google.android.play.games package ... 不過有一個方法,可以更輕鬆找出 Packages 名稱,那就是利用第三方應用《 ES 文件覽器》了。 於 books.google.com.tw -

#50.请问谷歌浏览器的翻译没有了怎么调出来? - 知乎

如何在Google Chrome 上启用谷歌翻译? 首先,打开Chrome 浏览器,点击菜单图标,然后点击「设置」。或者,你可以直接输入chrome://settings/ 到 ... 於 www.zhihu.com -

#51.比Google自動翻譯網頁更好用!擴充功能『 Google ... - 電獺少女

其實貝爾會發現這個功能是因為有一陣子我的Chrome壞掉(?),網頁翻譯功能的這個按鍵整個消失,那時候讀起英文文章特別慢、特別吃力...大家應該知道這個鍵 ... 於 agirls.aotter.net -

#52.如何關閉Google Chrome 自動翻譯網頁的提醒? - 重灌狂人

是否每次都在內心大喊「別再問我要不要翻譯這個網頁了!」?就算喊破喉嚨它也不會不見,其實這貼心的功能,是有辦法可以從「設定」中關掉的,關掉後 ... 於 briian.com -

#53.Line 中英翻譯不見 - Artemis soccorso veterinario

工程.法律文件翻譯、論文翻譯.. STEP 1. 在手機或平板電腦下載免費的「 Google 翻譯」應用程式,開啟後,介面設計其實跟網頁版的Google 翻譯工具很像, ... 於 artemis-soccorso-veterinario.it -

#54.如何透過「Google 翻譯」來翻譯整份文件? - 關鍵應用

Google 所推出的「翻譯」免費服務,對很多不懂該語言卻又有溝通需求的用戶提出了解決方案,儘管翻譯的正確性不見得有百分百的滿意,但透過用戶的協助 ... 於 key.chtouch.com -

#55.谷歌Chrome浏览器的翻译按钮不见了 - CSDN博客

方法:设置里选择高级--> 语言把询问是否翻译您所用语言的网页选上; ... 谷歌浏览器(google)设置翻译中文,翻译选项不生效或没有弹出翻译选项. 於 blog.csdn.net -

#56.古兰经之光下的自由意志 - Google 圖書結果

Ender Tosun. 这是自动翻译。对于原始版本请到: https://docs.google.com/document/d/1CrkDwBI73AsJLolRFnzKlGvvSnpRQ5EJzV usp=sharing 要么 ... 於 books.google.com.tw -

#57.活用免費「 Google 語音轉文字」解決會議逐字稿、寫作腦袋打結

很適合寫草稿,腦袋有想法,打字卻靈感都不見時。 [圖文教學]YouTube 影片、錄音檔語音自動轉Google 文件、翻譯文字檔. 第三個技巧:影片自動上 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#58.Google文件翻譯好麻煩?教你如何快速翻譯外文文件

英文程度不是很好的朋友們,在Chrome瀏覽器上面一定都有安裝Google翻譯的擴充功能吧。今天介紹Google文件專屬的免費外掛程式「Translate plus」, ... 於 digital-transformation.media -

#59.[OFFICIAL] WPS Office-Free Office Download for PC & Mobile ...

Our office suite is also fully compatible with common products, such as Microsoft Office and Google Docs. The four components of WPS Office are Writer, ... 於 www.wps.com -

#60.解決google無法網頁翻譯的方法 - YouTube

更新後 翻譯 系統也出錯了,不過還好是語系恢復預設,只要按下右鍵 翻譯 成繁體中文在搜尋欄旁的 翻譯 語言改成偵測未知這樣就可以恢復網頁 翻譯 了! 於 www.youtube.com -

#61.Google 文件翻譯 - 玨廣東話

關於「Google 文件翻譯不見」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 翻譯- Google Translate。 Google 的免費翻譯服務提供中文和其他上百種語言的互譯功能,能即時翻譯字 ... 於 allusive.embaixadangola.ru -

#62.睡醒Google翻譯就不見公司證實「使用率低」!中國 ... - 奇摩新聞

中國網友近期紛紛在微博抱怨「Google翻譯」無法使用, ... 意味中國用戶沒有翻牆,即使開啟Chrome瀏覽器與KOReader文件閱讀器也無法使用翻譯功能。 於 tw.stock.yahoo.com -

#63.google文件翻譯中翻英碩士論文摘要google文件翻譯 - 個人新聞台

台北市有很多歷史悠久的翻譯社技術文件翻譯桃園但不見得每一家都有資深的法文人才技術文件翻譯桃園有沒有朋友知道哪一家翻譯社專門在做中翻法技術文件 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#64.Google 翻译文件

翻譯好的文件會以新視窗開啟,我們還可以用它來取代原始的文件內容 【問題】Google 文件翻譯不見?推薦回答. 翻譯- Google Translate。 Google 的免費翻譯服務提供中文 ... 於 circus.fitnesdream.ru -

#65.Google 文件翻译

在跳出來的視窗中,設定Google 翻譯文件的新檔名,並在下拉選單中選擇你想Google ... 原始文件』或『複製至新文件』,如果都不愛,就點最右邊 提供Google 文件翻譯不見 ... 於 accolent.adanse3fm.com -

#66.google文件翻譯不見2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

關於「Google 文件翻譯不見」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 翻譯- Google Translate。 Google 的免費翻譯服務提供中文和其他上百種語言的互譯功能,能即時翻譯字 ... 於 big.gotokeyword.com -

#67.會走路的翻譯機,神級英文學習攻略本 - Google 圖書結果

即便對他們有幫助或關連,也不見得有興趣,而且學生不見得像老師看得那麼全面。 ... 抑或是利用Google Alert工具訂閱與自己部門相關的國外網站關鍵字,不僅與工作相關連, ... 於 books.google.com.tw -

#68.Google 文件翻译\ 台版fgo 模擬器

Google 文件翻译 · 多语言翻译器和翻译文档和字典同时翻译多种语言的文本和文档翻译文本和文档:您现在可以将文档翻译为多种语言。 一次将文本翻译成多种 ... 於 70x9k.blogsbodasdeisabel.com -

#69.facebook翻译功能不见了-電腦課程 - PRO360

關於facebook翻译功能不见了- 有4650筆推薦專家供您選擇,facebook翻译功能不见了相關服務有電腦課程、私人健身教練、畫畫教學。免費取得多位專家報價,立刻線上預約 ... 於 www.pro360.com.tw -

#70.如何從Google雲端硬碟找回檔案的「歷史記錄」版本?

「修訂版本記錄」:針對已轉換為Google文件的檔案,保留100個以內的修訂記錄. 很多人可能都有過這樣的經驗:在編輯文件時,不小心 ... 於 harmonica80.blogspot.com -

#71.錄音打字員

[圖文教學]YouTube 影片、錄音檔語音自動轉Google 文件、翻譯文字檔第三個技巧:影片自動上字幕(錄音檔轉文字也可以) 利用「pyTranscriber」 這個 ... 於 alluminiofratelliserramenti.it -

#72.變更Chrome 的顯示語言及翻譯網頁- 電腦

按一下「這是Google Chrome UI 的顯示語言」。 這個選項僅適用於Windows 電腦。 重新啟動Chrome 即可套用變更。 使用不支援的語言輸入文字. 於 support.google.com -

#73.【教學】Google 雲端硬碟活用術!秒將英文PDF 翻譯成繁體 ...

1 你可以將PDF轉換為Google doc格式,然後將內容複製貼上或導入到Google文件中。 ... 雖然都有內建整頁翻譯功能,不過翻譯之後原文就會不見, 這套專業翻譯擴充套件還 ... 於 gnomru.elakelaisetuusimaa.fi -

#74.google 翻譯即時不能用

google 即时翻译不能用或不见了的原因有很多,有时网址的翻译图示不见了,但其他功能仍然可以使用,手机和电脑上都有发生过google翻译无法正常翻译的情况。 於 182.400gradi.bz.it -

#75.【問題】Chrome離線網頁翻譯功能離奇消失 - 哈啦區

猜你喜歡 · 綜合討論9. 貓派必備!日網友開發「喵咪逛網」Chrome擴充功能貓星人霸占網頁追趕滑鼠 · 廣告 · 軟體討論32. GOOGLE CHROME在開其他遊戲或影片全 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#76.Chrome網頁翻譯不見怎麼開啟?自動翻譯通知很煩要怎麼關閉?

相信不少人跟我一樣都有翻譯網頁內容的需求,所以特地撰寫一篇教學文,教大家怎麼善用Google翻譯來閱讀非中文網頁的內容。 於 playsmarthome.com -

#77.Google 文件:線上文件編輯器| Google Workspace

智慧撰寫等輔助功能可以協助快速撰寫內容並減少錯誤,讓您集中精力構想。此外,拼字與文法修訂建議、語音輸入和文件快速翻譯功能也能幫助您節省時間。 於 www.google.com.tw -

#78.利用google翻譯,快速的把英文的PDF翻譯成中文 - 猴嗯架按呢E

首先,文件翻譯後新打開的視窗,它就只是一個視窗,如果我們把它關閉之後,翻譯之後的結果就會不見。所以請千萬記得把翻譯後的文件複製下來,存成另 ... 於 www.omdte.com -

#79.Google 翻譯的翻譯文件不見了? - Google

如提 翻譯文件不見了?! 我以前常常用GOOGLE翻譯文件 來翻譯pdf ppt 現在點翻譯文件都沒反應了 有大大知道為什麼嗎?? 感激不盡 --. Tags: Google ... 於 pc.faqs.tw -

#80.翻譯文件google

以下是步驟:. 訪問Google 文檔工具。 選擇要轉換的語言。或將默認語言保留為“檢測語言”。 單擊“選擇文件”,然後單擊藍色的“翻譯”按鈕。扫描与翻译应用程序提取任何印刷型 ... 於 infuriates.wisatawaykambas.com -

#81.約炮翻譯 - Rantasa

這兩年,Casual Sex變得越來越普遍了,也就是傳說中的“約炮”,我們把它字面翻譯為“休閑性”。休閑性究竟是怎么回事?科學上會如何看待?正如同我們不會閉上眼睛就看不見一種 ... 於 www.megaraya.co -

#82.Google翻譯中國版下架官方回應使用率太低 - Cool3c

Google,google翻譯,Google翻譯中國(183386) ... 中國版終止,意味著中國用戶若不翻牆,開啟Chrome瀏覽器和KOReader文件閱讀器,無法使用翻譯功能。 於 www.cool3c.com -

#83.google文件翻譯不見 - 美食貼文懶人包

提供google文件翻譯不見相關文章,想要了解更多翻譯中文、google翻譯、文件即時翻譯相關美食資訊或書籍,就來美食貼文懶人包. 於 foodtagtw.com -

#84.Google 翻译文件~ 大富翁6 下載完整版

Google 翻译文件 · google translate - 谷歌翻译小工具_等可能的风的博客-CSDN博客· 前言一、库安装问题说明二、功能实现1. 翻译功能代码2. 工具界面代码3. 全部实现代码 ... 於 mszz5.edition-eltern.com -

#85.Google 翻譯整份文件免費簡易方便@ 314~學習手札 - 隨意窩

Google 翻譯 整份文件免費簡易方便Google 翻譯整份文件(適用於電腦版) 建議使用Google Chrome瀏覽器辦公救火求生術用可翻譯翻譯格式:試過PDF、Word檔(.docx)都可頁數 ... 於 blog.xuite.net -

#86.google 翻譯pdf - JohnGenty

使用瀏覽器登入Google Drive 雲端硬碟,利用Google 文件開啟要翻譯的PDF 文件。 ... 打開的視窗,它就只是一個視窗,如果我們把它關閉之後,翻譯之後的結果就會不見。 於 www.udsdrms.co -

#87.如果Google 消失了怎麼辦?嚴重性及替代服務大搜查 - T客邦

Google 雲端硬碟結合了原本的Google 文件以及舊版儲存空間,因此功能也 ... Google 翻譯應該是許多不黯外語的網友的救星,支援多國語言,能輸入文字 ... 於 www.techbang.com -

#88.google 文件翻译| Google 翻譯

【Google翻译(谷歌翻译) Chrome插件】Google翻译(谷歌翻译) Chrome插件下载_教程_安装...: google 文件翻译- 翻译下载_翻译合集下载_西西下载- 西西软件园小贝在线 ... 於 senko.asia -

#89.Internet简明教程(第四版) (高等院校计算机应用技术系列教材)

Google.com/ ,按页面提示可以自动下载并安装。不过, Google 工具条目前只支持 Internet Explorer 5 以上版本。 11.网页翻译用户不见得就懂德文、法文、拉丁文。 於 books.google.com.tw -

#90.翻译

Google 免费提供的这项服务可在简体中文和其他100 多种语言之间即时翻译字词、短语和网页。 於 translate.google.com -

#91.電腦google 語音輸入【電腦應用】 - Tkdwrn

1/31/2020 · 電腦黑手– Google文件的語音輸入Google文件(Google | Facebook Google ... 耳機麥克風也是可以的,或許不見得百分之百正確,使用Google 翻譯中的語音輸入 ... 於 www.glazrpro.co -

#92.google網頁翻譯不見相關資訊 - 哇哇3C日誌

google 網頁翻譯不見,Chrome 好用的「Google 翻譯」擴充功能!輕鬆翻譯整個網頁!,2017年7月5日— ... 翻譯類型. translate文字. insert_drive_file文件. language網站 . 於 ez3c.tw -

#93.關閉Chrome瀏覽器,自動翻譯網頁功能 - 梅問題

自從Chrome4.1版後,就加了「自動網頁翻譯功能」,只要瀏覽非中文網站, ... 不知動到什麼了,只要一進去就自動翻譯成中文,且翻譯工具列也不見了。 於 www.minwt.com -

#94.Google 文件翻譯怎麼用?教你翻譯整份文件或段落 - 塔科女子

雖然我們可以直接在Google 翻譯裡上傳PDF、Word、PPT 等文件並一鍵翻譯整份檔案,但如果你是使用Google 文件(Google Docs)的話,就不用多此一舉, ... 於 www.tech-girlz.com -

#95.Google 文件- Google Play 應用程式

在Android 手機或平板電腦上安裝Google 文件應用程式後,便能建立、編輯文件以及與他人協同合作。Google 文件的功能如下: - 建立新文件或編輯現有檔案 於 play.google.com -

#96.網站工具 - FunTop 資訊網

PDF 翻譯文件英翻中或是中翻英,能夠透過Google 翻譯電腦版的翻譯文件功能,翻譯PDF、Word、PPT、Excel 等檔案,下載譯文儲存到電腦裡。或是透過Google 雲端硬碟「選擇 ... 於 funtop.tw -

#97.Google Chrome 內建「自動網頁翻譯功能」! - 香腸炒魷魚

不過昨天安裝Google瀏覽器後,因為安裝都是直接點下一步,我也沒多注意什麼。直到後來瀏覽到英文網站或是簡體網站時才發現瀏覽器上方多一條翻譯工具列! 於 sofree.cc