google文件分頁黏在一起的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦安.特魯貝克寫的 手寫時代:從寫字到打字,一部五千年的人類書寫文明史及未來 和艾米麗.內格爾.格林的 ANYWHERE:引爆無所不連的隨處經濟效應都 可以從中找到所需的評價。

另外網站變更文件的頁面設定:分頁或不分頁- 電腦 - Google Support也說明:使用電腦在Google 文件中開啟文件。 · 依序前往「檔案」 下一步 「頁面設定」。 · 在對話方塊頂端選取「分頁」或「不分頁」。 · 按一下「確定」加以確認。 提示:你可以按一下 ...

這兩本書分別來自商周 和所出版 。

最後網站〔Google 文件分頁黏在一起〕相關標籤文章 第1頁 | Po3C則補充:Google 文件分頁黏在一起 〕相關標籤文章第1頁:Google 文件排版就是醜?錯!學會這22 招編排技巧,文件與...,2015年3月9日— 愈來愈多人選擇用Google 文件處理一般文書 ...

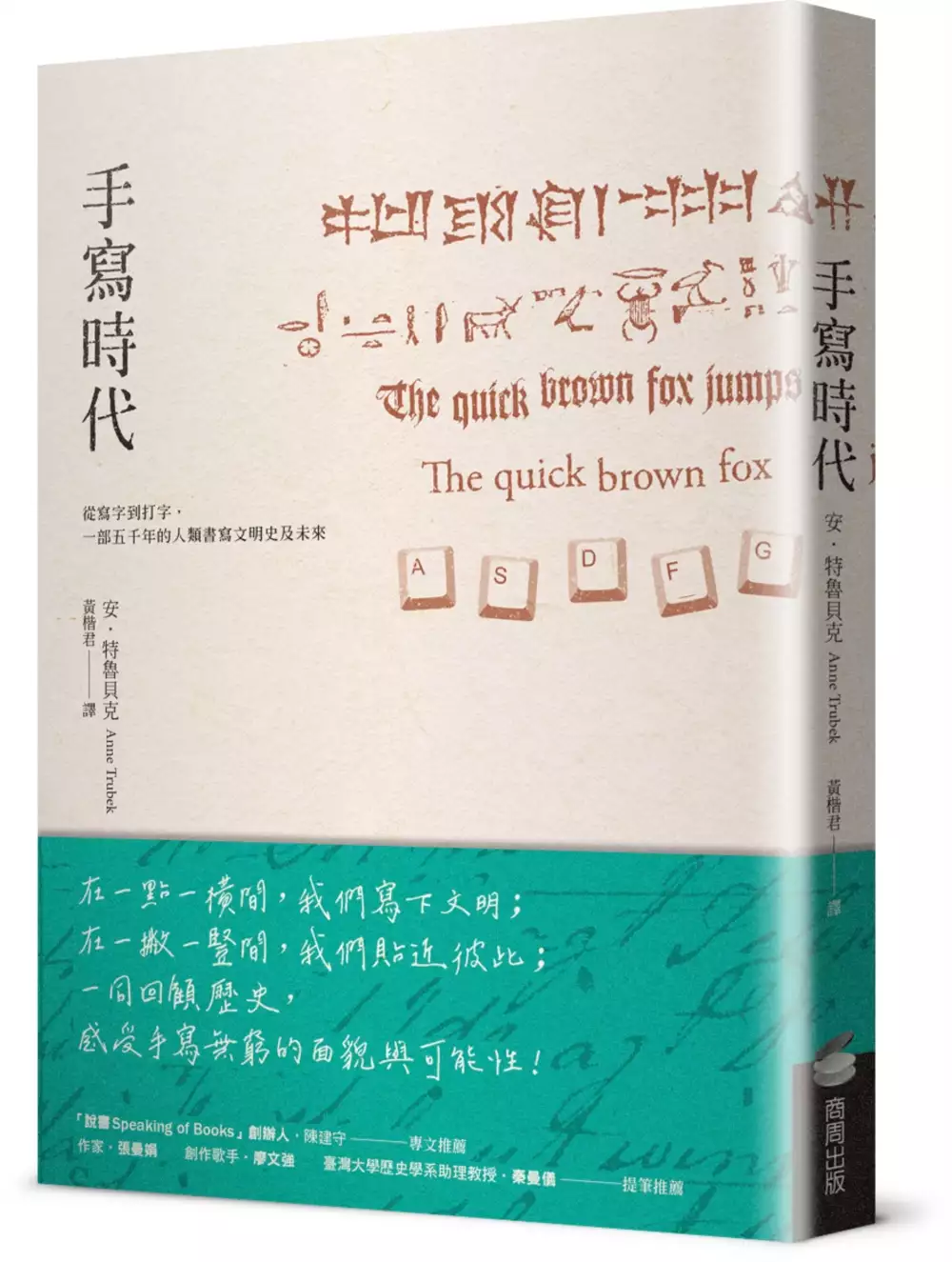

手寫時代:從寫字到打字,一部五千年的人類書寫文明史及未來

為了解決google文件分頁黏在一起 的問題,作者安.特魯貝克 這樣論述:

在一點一橫間,我們寫下歷史;在一撇一豎間,我們貼近彼此; 面對一個可能消逝的手寫時代, 我們需要的,是多一點的理解,以及迎向改變的勇氣。 一同回顧人類的書寫文明,看見手寫的無窮面貌與可能性! 專文導讀 陳建守「說書 Speaking of Books」創辦人 提筆推薦 秦曼儀(臺灣大學歷史學系助理教授)、張曼娟(作家)、廖文強(創作歌手) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 蘇格拉底認為,「書寫會讓人類靈魂變得慣於遺忘。」 馬丁路德批評,「大量的印刷書會讓寫作失去標準。」 在歷史上,我們以為理所當然的「手寫」,其實並不都那麼的理所當然…… 握筆寫字,似乎已是文明的重要象徵。書寫建構了人類歷史,是傳承知識的重要途徑;親手簽下自己的姓名,才能讓自己成為獨一無二的個體;而在數位打字漸成主流的現在,手寫更成為真實個人情感,以及優雅生活態度的一種展現。 然而。在通訊便利的打字時代,手寫似乎越來越不重要,學校也逐漸不再重視學童的書寫,簽名更只徒具形式。有許多人擔憂這樣的現象,認為手寫是人類固有的傳統技術,而手寫的消失更代表了文明的墮落。但安‧特魯貝

克在這本書提出相反論證,她認為手寫並不是人類文明的固有技術,其衰落也只是人類通訊革命的下一階段而已。 作者從人類歷史最早誕生手寫的蘇美楔形文字開始談起,依序介紹手寫這門技術的誕生及發展。其中,她更點出各時代許多偉大哲人反對手寫的論點,帶領讀者反思:其實手寫的出現並非固有不變或理所當然,其只是漫長歷史中人類通訊形式的其中一種選擇。 隨著時代遞嬗,印刷術、打字機發明後,都一再地壓縮手寫的空間,也都引發各時代人群的擔憂跟質疑,如同現今的我們。但作者再次強調:手寫只是一種選擇,就像曾被淘汰的口說、肢體語言一樣,如今它們也沒有真正消失,反而在不同領域維持自身特色與地位,展現其無窮的可能性。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 媒體書評齊聲讚譽 妙趣橫生……讀來令人愉悅的歷史。──《出版者週刊》(Publishers Weekly) 特魯貝克就像是個會施魔法的機智旅行良伴。──《華爾街日報》(Wall Street Journal) 從書寫探究人類關係,一段令人信服且饒富趣味的歷史……極易上手。──《紐約日報》(Newsday) 特魯貝克揭露了人類手寫歷史中一些迷人

的側面。──《華爾街日報》(Wall Street Journal) 手寫不僅僅只是把字寫在紙上而已……作者在這本既輕薄又優美的小書裡,藏放了許多既奇特又動人的事實。──《波士頓環球報》(Boston Globe) 對書寫技術的一次簡明回顧……特魯貝克認為這場人類溝通形式的變遷,提供我們一個更加民主與更易獲取知識的機會,是值得稱頌的。她舉出了詭譎多變的諸多事實,並勾勒出一段生氣勃勃的人類書寫文明史。──「科克斯書評」(Kirkus Reviews) 讀來樂趣無窮……這段令人愉悅的歷史之旅,最終完結在對手寫的期待:手寫不會消失,而是轉換形式,成為一種類似藝術品的存在,就像凸版印刷一樣

。──《出版者周刊》(Publishers Weekly) 特魯貝克呈現了一個生動有趣的觀點:在她的眼中,當前人類書寫的歷史並不是消逝,而是一次質變。──Inside Higher Ed 調查透徹……特魯貝克以極具說服力的口吻揭示,我們會視手寫為理所當然,其實多半是受情感驅使;這份對手寫的情感,更與我們的歷史文明、核心價值與個人身分緊密相纏。──《洛杉磯時報》(Los Angeles Times) 特魯貝克考究了學習手寫這件事的政治與社會意涵……她從不避諱手寫在當前所引發的爭議。她提出許多有趣且充滿洞見的舉證,讓過去與現在相互對話,並引領讀者談論手寫的未來。面對這個複雜的課題,她給

出的結論既高明又引人深思。──「書架情報網」(Shelf Awareness) 寫作名家好評推薦 雖然我在成功寫出字母的完美斜線後,書寫能力便開始退化──但我仍深信以獨一無二的手寫體草寫在紙張上的字句不知怎麼地特別有味道,就像從頭開始製作的蛋糕,或是在缽裡研磨的松子青醬──然而,我仍必須承認安.特魯貝克在《手寫時代》中令人信服的慧黠主張所言不虛。我們現下所見可能是最後一個世代接受精細動作技能訓練,以便藉由鉛筆或筆桿流暢地寫字,而不只是在小型鍵盤上點擊。手寫的消逝之兆已然降臨。──瑪莉.諾里斯(Mary Norris),《逗點女王的告白》(Between You & Me: Confes

sions of a Comma Queen)作者 特魯貝克寫了一本美好的書──將迷人的歷史洞察融入手寫的文化中。──克萊夫.湯普森(Clive Thompson),《雲端大腦時代》(Smarter Than You Think: How Technology is Changing Our Mind for Better)作者 作者簡介 安.特魯貝克Anne Trubek 目前為《BELT》雜誌的總編輯,撰寫眾多文章刊於《紐約時報》、《大西洋雜誌》、《WIRED連線雜誌》等處。她的文筆以風趣流暢著稱,其間不時穿插大小知識,出道作《A Skeptic's Guide to Write

r's Houses》就是一本以導覽形式敘述小書迷參觀大作家故居的有趣書籍。而在本書《The History and Uncertain Future of Handwriting》裡,她也像個導航員般,以深入淺出的文字帶領讀者瀏覽幾千年的西方手寫歷史。 想更了解作者,可見:http://www.annetrubek.com 譯者簡介 黃楷君 國立政治大學阿拉伯語文學系、廣播電視學系畢業。曾任出版社編輯,現為內容力有限公司特約譯者、文字工作者。譯有《我的國家:土耳其的憂鬱與瘋狂》(合譯)。 推薦序 追憶筆尖之間的重量 陳建守 序言 手寫即歷史 第一章 帶著奇妙熟悉感

的遙遠過去 第二章 極美手寫字的問題 第三章 希臘羅馬的深遠影響 第四章 人肉複印機 第五章 書寫體的政治 第六章 手寫的區別功能 第七章 正氣凜然的手寫體 第八章 惡魔的裝置 第九章 拉長的下伸筆畫 第十章 可疑的文件 第十一章 數位手寫字 第十二章 華麗字體的不斷再興 第十三章 手寫的科學 結語 我們的親筆簽名 致謝 註釋 推薦序 追憶筆尖之間的重量 陳建守(說書 Speaking of Books 創辦人) 你有多久時間未嘗提筆寫作?有多長時間未曾感受筆尖摩挲紙張的觸感?過去我們用「埋頭伏案」來形容人勤奮讀書或寫作的樣子,曾幾何時,我們早已習慣敲打鍵盤的聲響,

忘卻了指尖如何引領筆尖的重量。 在西元十五世紀的古騰堡革命印刷術出現之前,對於書本來說,最早的革命之一是「抄本」(codex)的出現。「抄本」出現於西元二、三世紀的基督教世界,在形式上不再是一張捲起來的紙張,而是將很多紙張黏貼在一起,形成可以翻頁的書本。「抄本」顧名思義是用人手謄寫、而非機印的書籍,這種 handwriting format 是印刷術出現前傳播文化和智識的主要方式。不只是「抄本」,在更早時代使用泥板、莎草紙、洋皮紙等物質進行書寫的情況,也都是憑藉人手一筆一劃,才得以竣工。而二十世紀電腦的出現,則迎來古騰堡革命之後,人類訊息技術的最大變革。1974 年,網際網路出現。1998

年,Google 誕生。2004 年,Google啟動一項將美國圖書館中一千五百萬種書籍數位化的計畫,企圖打造一座虛擬的圖書館,電子書應運而生。 從手抄本、印刷書到電子書。就這三階段的演進,以後設的觀點來看,印刷書並沒有改變手抄本的形式,甚至還曾刻意模仿手抄本的字體樣式進行印刷;而電子書的出現對於印刷書的存在威脅也不大,我不認為電子書點燃了書籍的新時代。然而,如果說電腦的出現對文本與閱聽人之間的互動方式帶來改變的話,最大的部分便是手寫時代的消逝。但是,手寫真的就消逝了嗎?如同文字出現之後,口語的地位看似式微,卻反倒成為主流文字之外另一股溝通的力量,我亦不認為手寫和打字孰優孰劣,這兩種形式在我

們的日常生活之中本該並行不悖,各有其擁護陣營。就好像,我得先在紙上起草本篇導讀的綱要,但最後還是得仰賴電腦打字才能成事一般。而《手寫時代:從寫字到打字,一部五千年的人類書寫文明史及未來》要告訴我們的就是這點:手寫並非人類文明固有的技術,而只是技術演進的其中一個階段,衰落的過程也只代表人類的溝通形式進入下一階段而已。 《手寫時代》一書要追索的,是人類歷史上文字與書寫技術的出現和演變。無論是在電腦、打字機、莎草紙或泥板上,任何種類的書寫都不是自然的產物。書寫是人工的,是一種人造的技術。本書的作者安.特魯貝克便是要剖析每個文明階段中手寫技術的流變及其影響。安.特魯貝克按照時間序列,先從楔形文字和象

形文字的出現寫起,繼而討論希臘和羅馬字母的系統,最後的篇章則集中於討論手寫形式的政治、藝術、閱讀和科學性表述。 在整本書中,我認為有三個部分值得加以推介和補充。首先是關於書寫和記憶的關係,安.特魯貝克引述蘇格拉底的意見:「如果人們去學習(書寫),就會將健忘植入他們的靈魂;因為他們會依賴寫下的東西,不再運用自身記憶力。」的確,在文藝復興時代以前,記憶是智識能力和道德品質的標誌。一位好的學者必然得擁有絕佳的記憶力。但在文藝復興時代之後,歐洲世界面臨著資訊(知識)爆炸的情況,伴隨印刷術而生的大量出版品,促使學者的腦民抵不過手民,得要開始動手做筆記才能對資訊(知識)加以囤積和分類。因此,「筆記」(n

ote-taking)成為幫助記憶的方式,當時的人認為做筆記絕不是浪費時間,讀書不做筆記才是浪費時間。 其次,安.特魯貝克在第五章「書寫體的政治」中,討論字體的政治性象徵,令人興味盎然。安.特魯貝克為讀者說明了同樣以拉丁文進行書寫,地方性的書寫體如何以筆觸不同而阻礙閱讀。更重要的是,這些具地方色彩的書寫體在教會眼中看來,是一種踰矩的行為,象徵著拒絕服從中央權威。我們所熟悉的哥德體(Gothic)和羅馬體(Roman),前者是一種字母連寫的字體,比大多數書寫體都還難閱讀,在印刷機發明以前,全歐洲有十來種哥德體的變異字體流通各地;後者是相對於「粗野」的哥德體,是文藝復興運動的部分成果,是人文主義

學者尋求復振希臘羅馬古典學問的產物。人文羅馬體的大行其道,是因義大利麥迪奇家族的偏好有以致之,可說是一種資本家的書寫體。人文羅馬體的字母易讀,成為辨別自我和他者的區判;不適合用於手寫的哥德體,也被拿來暗示用這種粗野字體書寫的人,讀寫能力較差。 最後,安.特魯貝克論及親筆簽名和筆跡鑑識的發展,這部分恰可見證手寫在日常生活的持續影響。讀者之中絕對有樂於蒐集作家親筆簽名的雅士,而在科層體制下運轉的文書工作,更是缺不了簽名這項法定的程序。可惜的是,安.特魯貝克略過了對於「旁注」(Marginalia)這項手寫工作的分析。「旁注」是讀者指在書本或文件的邊緣所留下的記號,其表現形式可能是評論、註釋、隨筆

或漫談。透過閱讀「旁注」,我們得以重新建構該名讀(作)者的心靈世界。在十八、十九世紀,「旁注」是一種常見的書寫實踐形式。我們所熟知的布萊克(William Blake)、達爾文(Charles Darwin)、傑佛遜(Thomas Jefferson)和簡.奧斯汀(Jane Austen)都是當時「旁注」社群的一員。 在數位化浪潮初來乍到人類社會之際,就有學者憂心悲嘆「書本的危機」,要大家留意紙本書中所蘊含的「古籍的灰塵,高貴的腐味」。對於電子書蓬勃發展、紙本書被貶落的情況,哈佛大學圖書館館長 Robert Darnton 是這樣認為的:「現在我們正要邁入一個資訊分析整合的年代,過去書籍代表

著經驗、知識的傳承,而現在有著不同的載體,分擔著相同的任務。我們與其悲嘆書本之死,還不如好好想想如何將過去活字印刷的技術與現代電子產業結合,重新創作出新的可能性。」回到本書,我們與其悲嘆和追憶手寫時代的靈光消逝,倒不如重新塑模手寫形式在打字時代所能扮演的角色。我們很難預測人類溝通方式的未來樣貌,但本書這樣說了:形式一直在改變,從來沒有一種單一的溝通形式。我們若去相信手寫或打字的形式不會改變,那只會是一種憑空的幻想;但我們可以去相信,在不斷流變的溝通形式階段裡,手寫也會與時俱進,轉換其面貌,在各階段持續彰顯它的獨特價值與可能性。 所以從今天起,我們能做的是:每週撥出一點時間,放下你的 text

message 和 email list,親手寫下一紙 text 和 mail 給你最心愛的人。相信我,古人所云的「紙短情長」和「見字如面」,會在筆尖之間發揮不可思議的重量和力量。 第三章 希臘羅馬的深遠影響 書寫是好的、崇高的,是身為受過教育的公民的重要能力。這些說法對大多數的我們來說都是老生常談了。不過,古希臘最偉大的思想家蘇格拉底卻抱持相反意見。在柏拉圖以文字記錄下來的演講中,蘇格拉底曾激烈地論稱,書寫會削弱人們的才智、教養與創意。他是這麼說的:「相信書寫文字益處良多的讀者,必定是頭腦太過簡單;被寫下的文字只能提醒人們他們本來就知道的事情。」對蘇格拉底而言,精通口語而非書寫,才是知

識的精髓。擁有健全、複雜的口語頭腦,能夠確保歷史受到保存:「如果人們去學習(書寫),就會將健忘植入他們的靈魂;因為他們會依賴寫下的東西,不再運用自身記憶力。」 蘇格拉底也擔憂書寫會妨礙複雜的思想。他說,唯有透過記憶,才能把概念內化到我們心中;而唯有透過口語說出那些概念,才能完整地發展它們。對蘇格拉底和許多希臘人而言,口說是知識和表達最為精細複雜的形式。 書寫的確減損了人類的記憶能力,變得難以在事後回想時記得並提出事實、想法和經驗。就像蘇格拉底所說的,事情會「離開他們的腦袋」。他指出,一段書寫文字無法像對話中的人們那般回應問題。他曾說:「假如你向一段書寫文字提出一個問題,它只會沉默不語。」書寫是

停滯不前的,因為它並不會改變自己的想法。他主張,任何人都能對一段書寫為所欲為,因為書寫「沒有父母能夠保護(它)」。但在口語表達的文化,就不會出現偽造這種概念。 蘇格拉底的反書寫立場,提醒了我們書寫出現伴隨而來的失去。我們失去了身體。我們失去了手勢。若沒有科技,我們就失去了記得的能力,因為一枝筆就像一部電腦,就像科技。我們也失去了那些在口說時被插入、賦予個人風格的短句,「那些語言的片段」──例如「不是嗎?」或「懂我的意思嗎?」。 蘇格拉底的話也提醒了我們,口語文化的高度發展並不下於讀寫文化。許多西方文明的偉大人物都從未或鮮少寫字。而我們對摩西、佛陀和耶穌所知的一切,皆是來自於他們的言論,而非寫作

。耶穌被描述正在寫字的狀態僅只一次:那是在沙地上的字,他事後便抹去了,無人記錄其內容。[約翰福音(John)8:8]

ANYWHERE:引爆無所不連的隨處經濟效應

為了解決google文件分頁黏在一起 的問題,作者艾米麗.內格爾.格林 這樣論述:

數十億人身在其中、數十兆美元的新生意,你我此生最大的科技革命,這次轉型將如何改變我們的生活?又如何使我們做生意的方式起革命性的變化? 未來的世界和企業,會走向無所不連的狀態,也就是人、構想和產品經由一張全球性的數位網路連結在一起。隨著這座網路不斷成長,以及數據量持續擴增,每一個人都會立即得到想要的幾乎每一樣東西。 這座網路何處有?隨處皆有。如果你的企業想要繁榮壯大,那就必須學習充分利用它。本書將告訴你: .無所不連的各個組成,以及它們將如何合力改造企業的特質。 .全球五十餘名連網開路先鋒和領導人,對這場開展中的革命持有什麼看法。 .豐富的機會擺在眼前,如何掌握利用? .連網世

界如何改變顧客,以及他們想要什麼? .企業如何制定策略,借力使力,善用全球連網的力量? 全球連網會比你所想更快降臨,這座全球大網將創造數兆美元的新價值。你的行動夠快嗎?這本放眼未來的著作,結合專家的洞見、戰術性工具,以及洋基集團獨有的全球連網趨勢資料,提供你需要的一切。 作者簡介 艾米麗.內格爾.格林(Emily Nagle Green) 研究全球連網變動趨勢的領先公司洋基集團(Yankee Group)的總裁兼執行長。洋基集團以擲地有聲的構想、預測、會議和策略諮詢,支援世界各地使用、經營或者協助建立網路的企業。 格林也是美國規模最大的數位行銷和媒體科技協會MITX的副會長。目前

住在美國麻州的波士頓。請瀏覽網站:anywhere.yankeegroup.com 譯者簡介 羅耀宗 曾任經濟日報國外新聞組主任、寰宇出版公司總編輯、管理雜誌UPSIDE特約編輯、中央日報全民英語專刊特約作者、總裁學苑『網路春秋』專欄執筆人。現為自由文字工作者。 推薦序第一部 歡迎到隨處第1章 隨處革命第2章 從某處到隨處第3章 隨處:何處和何時? 第二部 隨處消費者第4章 新興的體驗可攜性第5章 認識未來的隨處消費者第6章 我們的隨處品味 第三部 隨處企業第7章 隨處消費者去上班第8章 企業走向隨處 第四部 從隨處獲益第9章 你需要多高的隨處程度?第10章 如何走向隨處第11章 隨處

的一些未知事物第12章 隨處:結語 推薦序 網際網路轉大人 在這本筆調輕鬆卻擲地有聲的大作中,作者指出人與人溝通有種新媒體正在現身,將使我們在社會中創造價值、經營企業、工作、生活和玩樂的方式起深層變化。網際網路終於長大成人,長成了一個隨處世界。 作者描繪了一幅有趣的矛盾現象,並給我們一個很大的承諾。地點的重要將不如以往:我們都在網路上,能夠接觸工作、學習或者玩樂所需的任何人、資源和資訊。但地點也比以前更重要,因為我們都將從中解脫,可到任何想去的地方。就我個人來說,去年我住在加拿大安大略省一座偏遠湖泊旁的住處,也到過肯亞的馬西馬拉(Masi Mara)野生生物保護區、峇里島的海灘。不管

人在哪裡,我都和這個世界保持連線,可繼續工作不受影響。 現在數十億連上網路的個人能以我們過去只能想像的方式,參與創新、財富創造和社會發展。當這些人群以驚人但最後可望獲利的方式協同工作,他們將能推動藝術、文化、科學、教育、政府和經濟向上提升。企業跟這些藉網路之力做很多事且數目正在爆增的社群接觸,一定會發現集體能力和才華所帶來的利益。 具全球性、無所不在的運算和協同工作平台正在崛起,透過所謂的 Web 2.0,我們都參與其中。這座平台正在改造我們週遭的幾乎每個層面。 舊網路談的是網站、點擊和「眼球」( eyeballs)。從某些方面來看,它比較像是老舊的傳播媒體,跟今天新的協同工作網路

不同。隨著使用者和運算力量擴增,以及簡單易用的工具激增,網路正演變成全球性、活生生的網路化電腦,任何人都能寫程式,不管是在推特(Twitter)經營生意、為YouTube製作影片、以 Flickr收藏的照片創造一座社群,或者在維基百科(Wikipedia)編輯天文學條目。 新的網路已經把超過10億人直接連結起來,並且伸向實體世界,從飯店的房門到汽車,連結不計其數的物品。它正開始供應動態十足的新服務,從免費的長途影像電話,到遠距的腦部手術,它也像覆蓋全身的皮膚一樣涵蓋整個地球,把新加坡焊接晶片於電路板的機器,跟美國科羅拉多州丹佛(Denver, Colorado)的晶片倉庫連結起來。 我

相信,二十年後,回顧二十一世紀的這段期間,我們會認定這是經濟和社會史上非常重要的轉捩點。我們會知道,我們已依據新的原則、世界觀和營利模式,進入一個新時代,整個局面已完全改觀。而且,這次的經濟危機不但不能說是衰退,更應該被視為對全球經濟的重新設定。 還記得 1970年代,我在貝爾北方研究公司(Bell Northern Research)一個由技術專家和社會學家組成的團隊,開始我的第一份工作。這個團隊的任務,是了解當時所說的「未來辦公室」(The Office of the Future)。我們小組試著了解,多功能工作站和由許多網路組成的一座龐大網路連結,將如何改變知識工作和組織設計的特質。

我負責的工作之一,是周遊世界各地,跟可能知道新興科技如何影響企業的任何人會面。我有幸跟這個領域的一些開路先鋒協同工作,如史丹佛研究所(Stanford Research Institute)的道格拉斯.恩格巴特(Douglas Englebart)。我永遠忘不了他帶我看他的「擴增知識工場」(augmented knowledge workshop),裡面有超文件、協同工作工具,以及他稱作「滑鼠」的一種怪裝置。另外一個開路先鋒吉姆.拜爾(Jim Bair),花了好幾個月的時間,說服我相信運算世界未來的殺手級應用程式是通訊,而不是當時所說的「資訊管理」或者運算本身。我也記得曾和洋基集團(Ya

nkee Group)創辦人霍華德.安德生(Howard Anderson)會面談過,這家公司專門分析科技和科技產業的動向。 1970年代末,我們在貝爾的先導團隊有50名經理人和專業人員(包括我們的執行長),使用功能跟今天的膝上型電腦類似的工作站,但我們所用的是跟迷你電腦連線的傻蛋終端機,迷你電腦再連接到低速的封包交換網路。從這段經驗,我相信協同工作運算將改變世界。 但 1981年我針對這個主題寫了一本書,當時卻很少人讀它,事後來看才知道為什麼。批評者指稱,每個人都用電腦來通訊的觀念永遠不會發生,並舉出一個最怪的理由:經理人永遠不會學打字。沒有人料到現在的經理人不但學打字,還會用大拇

指打字! 道格拉斯.恩格巴特、吉姆.拜爾和當時其他的開路先鋒提出的觀念,等待伯樂一顧,也就是等待科技、社會、經濟和人口結構等許多狀況成熟。從網際網路問世之初,協助創造它的人就在構思一個廣泛適用於全世界的基質,把所有的人和人們造的東西無縫密接,連結成一張知識大網。這就是全球資訊網(World Wide Web)的大承諾:建立一座巨大的圖書館,把過去和現在所有的資訊蒐集起來,做為協同工作的平台,並且發揮創意,以任何想像得到的做法,把所有的社群加以整合。 網路演進至今,已不只是由網站構成的網路,再讓組織根據本身條件,把資訊送進一座運算平台而已。一台電腦的各個要素,以及一個電腦程式的各個要素,

可分散在網際網路各個地方,然後視需要無縫密接,組合起來。網際網路正成為一台巨大的電腦,每個人都能做程式設定,提供全球性的基礎設施,供人們發揮創意、參與、分享和自我組織。 正如安東尼.威廉斯(Anthony D. Williams)和我在《維基經濟學》(Wikinomics)一書所說的,網路上的「醫院」和「墳場」充滿了病奄奄的網站。這些網站的擁有者認為網際網路是展現內容的平台。但可程式化的開放網頁每次都令靜態網頁相形見絀。不妨回想 Flickr如何擊敗 WebShots;維基百科如何擊敗大英百科;部落格如何擊敗 CNN.com;epinions.com如何擊敗《消費者報導》(Consumer

eports); Upcoming如何擊敗Evite;Google Maps如何擊敗 MapQuest;Facebook如何擊敗 Friendster;Craigslist如何擊敗分類廣告。 它們之間有什麼不同?輸家推出網站,而贏家推出活力十足的社群。輸家建立有圍牆的花園,而贏家建立公共廣場。輸家從內部創新,而贏家和使用者一起創新。輸家拚命保衛自己的數據和軟體介面,而贏家跟每個人分享那些東西。 我告訴客戶,要建立社群,不要設立網站,因為那是達康(dot-com)的觀念。打造一座平台,讓人們自我組織、協同工作,以及創造自己的內容。 最近我在德國慕尼黑一場會議上發表演說,主

持人對我說:「唐.泰普史考特也許會告訴我們如何在網際網路上賺錢。」主持人或許是為了博取現場觀眾一笑才這麼說,但我覺得自己彷彿回到達康時代。沒錯,關於YouTube或 Facebook等「網際網路財產」將如何找到賺錢的方式,今天是有人提出一些有趣的問題。但更有趣的問題是金礦公司、出版公司、成衣製造商,或者零售連鎖店可如何利用網際網路,改進它們的營利模式,以展開更好的創新、創造新的價值、重新設計它們的供應網,以及採用新方式跟顧客、世界接觸。 絕頂聰明的經理人已經知道,由使用者產生媒體和交友網路,其實只是冰山一角。一種新的生產模式正在孕育之中。 職場員工跨越組織界線協同工作,既提高績效,也產

生了我們所說的維基職場(wiki workplace)。顧客參與共同創造產品和服務,而不是只消費終端產品,成了生產性消費者(prosumers)。當完成大型計畫(包括汽車、機車和飛機等極複雜產品)的風險、報酬和能力分散到合作夥伴構成的衛星網,所謂的供應鏈,運作效能更好。 愚蠢的公司才會禁止員工使用 Facebook和其他的交友媒體,聰明的公司知道這些工具和平台正成為企業的新作業系統。就連競爭激烈的公司也會協同工作,投入開創性的科學行動方案,以加速所屬產業的新發現。事實上,由於愈來愈多公司看到大型協同工作的利益,這種新的組織方式最後將取代傳統的公司,成為經濟中創造財富的首要引擎。 這個新

經濟模式已往外擴展,超越軟體、音樂、出版、製藥和其他產業的領頭羊,進入全球經濟的幾乎每個部分。今天,百科全書、噴射客機、作業系統、共同基金,以及其他很多東西,都有數以千計,或甚至數百萬人組成的團隊共同製造。有些領導人對龐大的線上社群正快速竄起感到擔憂,這個想法很愚蠢。聰明的公司懂得善用集體的能力和才華,以刺激創新、成長和成功。 由於網際網路,企業正以嶄新方式,開始構思、設計、開發和配銷產品與服務。你必須吸引、培養和留住公司內部最聰明和最優秀人才的這種舊觀念,正慢慢落伍。由於協同工作的成本急轉直下,企業愈來愈能向廣大的全球人才庫徵求構想、創新點子,以及獨特的優質想法。最後的結果是企業可能在它

短暫的歷史中,經歷最大的變化。 這些領導者對網站吸引的眼球、點擊和黏著力可能不會漠不關心,但他們不問「我們的內容如何化為金錢?」之類的落伍問題。他們注意的焦點,正轉移到公司如何協調各種能力,以及致力於創新,以擊敗競爭對手和為股東創造永續價值。 基於這樣的精神,我樂見本書出版。全球連網正使我們經營企業的方式起革命性的變化。體驗現在是可攜式的,消費者現在是連結在一起的。消費者正成為生產者,企業正成為網路而不是地點。 但要如何善用這個新連網世界?請繼續讀下去就會知道了。 連網:改變了物品的性質和機會2009年,我們看到大眾市場銷售的連網裝置中,隨處的價值開始擴增。 Panasonic

Lumix等連網相機內建 Wi-Fi,使用者可以直接將照片上傳到網路上,不必先將相機連到個人電腦。亞馬遜的 Kindle和索尼的eBook Reader加入內建的無線連網能力,電子閱讀器因此搖身成為搶手且不斷成長的產品。2008年春天,花旗集團分析師預測2010年Kindle會創造4億到7.5億美元的營業收入,占該公司總營收的1%到3%。但短短幾個月後,這位分析師立即大幅向上修正預測值,改口說 Kindle電子書的銷售額可能上升至 11億美元,占亞馬遜營收的 4%。另一個熱絡的隨處競技場是汽車。通用汽車的 OnStar系統目前有兩百多萬用戶。這是一種車內安全與保全系統,美國的汽車駕駛人一天 2

4小時都能接上 OnStar訓練有素的顧問,以及和緊急救援服務相連,也可利用免動手車內電話撥接功能。車上導航系統利用衛星連線,判定裝置目前所在的位置,並且更新地圖。有了這種東西,夫妻永遠不會為了問路而爭吵。觀察,增加隨處商機 如果你想要研發或銷售未來我們會買的隨處裝置,你要先看看目前生活中的各種裝置,仔細想想,如果連網會有哪些新增的好處。收銀機、自動販賣機、音樂點唱機、停車收費器、賭場的吃角子老虎、廣告看板、巴士和火車,以及我們每天接觸的其他許多東西,正因為無線連網而升級,用起來更快、更聰明,或者更有趣。隨處的觸角也將延伸到產業、農業、交通運輸,以及其他許多商業環境的事物。例如把醫院中冷凍藥物

的溫度讀數傳給藥劑師;追蹤土地中的濕度,向灌溉系統發出警訊;或者把忙碌的港口影像傳給港口管理局的保全小組。隨處體驗,改變企業的賺錢方式如果貴公司提供服務給消費者,而不是賣裝置給他們,你應該問問自己:哪些連網裝置將提供極為重要的通道,讓你的訊息或服務接觸到消費者?由於電視的觀眾群萎縮,消費者已能接受有廣告贊助的媒體體驗,延伸到新的裝置,許多裝置將成為行銷和促銷的新通路。它們的每位潛在顧客平均成本,可能低於你今天使用的媒體。由於使用者持續不斷連網,對你接觸的是什麼人,以及他們住在哪裡,你會掌握很多資訊。這一來你的支出效率會大為提高,對於盈餘也有另一層助益。如果你是連網裝置的製造商,那麼你有機會和裝

置的使用者展開豐富且長期的對話。行銷學方面的教科書會教學生如何計算顧客的終生價值,因為從每個行業得到的資料顯示,保有一名顧客的時間愈長,能賺到的錢愈多,取得那些顧客的費用分攤效果愈好。就隨處裝置來說,「留住顧客」的意思是指得到機會,去認識顧客是誰,每天了解他們如何使用產品,以及很容易就問到他們希望下次從你這裡得到什麼。等到使用者終有一天要汰舊換新,你當然不希望他們改買別的品牌。「留住顧客」是指你可以更加了解誰喜歡你做的東西,好讓你更有效地集中心力,去尋找更多和他們一樣的顧客。隨處裝置提供的連網服務,可能有兩種形式:提供基本服務,以成本綁進裝置的價格,或者由銀行等基本服務供應商補貼;加值服務,裝

置的使用者直接付費,取得額外的連網功能。補貼連網成本有助於吸引消費者:國際零售巨擘家樂福(Carrefour)和網路營運商愛福電信(Effortel)合作,在四個國家的分店內提供行動服務。波蘭分店的購物者可使用他們在店內購物累積的家樂福忠誠積點,獲得免費的行動電話通話時間。家樂福為什麼要這麼做?「零售商做的每一件事,出發點都是獲利率」愛福的行銷長說。

想知道google文件分頁黏在一起更多一定要看下面主題

google文件分頁黏在一起的網路口碑排行榜

-

#1.word表格分開了– 分開的英文 - 22tandm

做報告、寫文件必備的8個Word小技巧! ... 2016-07-27 Word表格中内容太多不能全部显示该怎么设置37 2013-10-05 word文档中表格内内容多,造成表格被分页,如何解决? 於 www.soniett.me -

#2.Google 雲端文件的分頁黏在一起- 3C板 - Dcard

2018年4月28日 — 如題,我的分頁黏在一起分不開了,怎麼辦求各位大神幫忙,就是像這樣,謝謝大家了- Google,雲端硬碟. 於 www.dcard.tw -

#3.變更文件的頁面設定:分頁或不分頁- 電腦 - Google Support

使用電腦在Google 文件中開啟文件。 · 依序前往「檔案」 下一步 「頁面設定」。 · 在對話方塊頂端選取「分頁」或「不分頁」。 · 按一下「確定」加以確認。 提示:你可以按一下 ... 於 support.google.com -

#4.〔Google 文件分頁黏在一起〕相關標籤文章 第1頁 | Po3C

Google 文件分頁黏在一起 〕相關標籤文章第1頁:Google 文件排版就是醜?錯!學會這22 招編排技巧,文件與...,2015年3月9日— 愈來愈多人選擇用Google 文件處理一般文書 ... 於 po3c.com -

#5.您點的Firefox 3.5 上菜囉!終於... - Mozilla Links 正體中文版

有兩個直接的後果:選單列上的進度指示器消失,因為每個分頁現在會顯示 ... 跨網站XMLHttpRequests 支援在目前規格文件齊全的情況下於Firefox 3.5版 ... 於 mozlinks.moztw.org -

#6.如何将“ Google文档”中的每个段落“组合在一起”(或“保护它”

简短的问题:在Google文档中,我能否使段落不跨越2页?也就是说,同一段落将仅显示在一页上。 细节:. 在Google文档中,要编辑我的简历(CV),我要添加“分页符”,以便 ... 於 qastack.cn -

#7.【Google文件媲美Word的編輯技巧】插入分頁符號或水平線

一般書寫文章的過程中,一旦文字內容超過單頁的空間時,軟體都會自動建立下一個分頁,但這麼做往往會讓文章的段落切分的不明顯,這時候就應該使用分頁 ... 於 www.techbang.com -

#8.使用者手冊

移至 "量測的範本" 在分頁12。 ... 移至 "相機" 在分頁26、移至"畫面截圖" 在分頁29。 ... 偵測器的更新檔案將自動與最新軟體更新一起下載。 於 easylaser.com -

#9.寫論文、做報告必備的16個WORD 技巧 - 黛咪摩爾

通常它會插入在每個章節最後一行底下,所以不論你每個章節的分頁符號前加多少圖片或改多少內容,下一章的開頭永遠不會跟前一章黏在一起。 於 dameyoung.pixnet.net -

#10.使用適用於Google 雲端硬碟的Adobe Document Cloud 擴充功能

在您檢視PDF 檔案時,可以使用自黏便箋、螢光標示和手繪工具寫下附註,為PDF 檔案新增注釋。 傳送PDF 文件以供簽署並加以追蹤。 支援的瀏覽器. 所有新型 ... 於 helpx.adobe.com -

#11.Google 文件新增空白頁*** 紅米note4 note3 特製版

要删除文档中间尚未通过分页符添加的空白页,过程有点不同。 在Google Docs 中导航到 ... Google 雲端文件的分頁黏在一起元智大學資訊管理學系. 0. 於 2st5z.edition-eltern.com -

#12.Word 2010 沒有顯示頁面間的空白區域。 - Microsoft Support

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif. 我在Word 2010 建立文件時,我注意到頁面間的空白區域 ... 於 support.microsoft.com -

#13.進階使用說明 - TekCare捷修網

顯示印表機是否已登錄並連線至Google Cloud Print 服務。 ... 從背面使用膠帶將紙張黏在一起。 ... 列印多頁文件並依序自動分頁,然後排序成數份。 反序列印. 於 www.tekcare.com.tw -

#14.Google 文件版面設定*** 天堂2 活動序號

如題,我的分頁黏在一起分不開了,怎麼辦求各位大神幫忙,就是像這樣,謝謝大家了- Google,雲端硬碟. Google文件版面設定. 33,302 views33K views. 於 40cst.blogsbodasdeisabel.com -

#15.[ Google 文件]如何建立有更好閱讀體驗的「不分頁」文件?

3.實際建立一個表格,可看出傳統表格受限於分頁符號必須將資料盡量壓縮在一起,而使用不分頁模式,則可以將資料展開,即便超過原有的邊界,仍可以透過左右 ... 於 key.chtouch.com -

#16.【Google Meet懶人包】如何邀請、加入視訊?完整使用教學 ...

Google,Meet,Hangouts,Duo,Gmail, App,網頁,下載,使用,操作,視訊,會議,軟體. 作者: 三三 ... 分享分頁內容(僅適用於Google Chrome 瀏覽器) 於 kikinote.net -

#17.google 文件新增空白頁| 善用Google表單製作問卷、聯絡表單

用不盡:: 痞客邦: google 文件新增空白頁- Word文檔中刪除空白頁的方法六、縮小行距刪除空白頁. ... Google 雲端文件的分頁黏在一起元智大學資訊管理學系. 0. 於 ulne.sanjamitrovic.me -

#18.如何將『網頁』釘選到Windows的工作列上或建立桌面捷徑

比方說,我常用Google Keep,我就將Google Keep直接釘選到Windows工作列上, ... 上開啟最新版的Chrome 瀏覽器,找到並連上要建立捷徑的網站分頁: 於 www.unclesampig.com -

#19.word 下一頁快速鍵寫論文、做報告必備的16個– Fefvw

通常它會插入在每個章節最後一行底下,所以不論你每個章節的分頁符號前加多少圖片或改多少內容,下一章的開頭永遠不會跟前一章黏在一起。 Word -在一份文件中使用 ... 於 www.daueac.co -

#20.阿吉的網頁- 轉子與線圈 - Google Sites

開始之前,再次提醒,強力磁鐵具有很高的危險性,尤其是許多顆黏在一起時,吸力更為強大。在製作時,我的手指就被夾的都是瘀傷。越是後面,已經黏好的磁鐵越多,越是 ... 於 sites.google.com -

#21.使用者指南 - Ricoh

列印文件. 紙張規格和裝入紙張. 機器指南. 使用者指南 ... 中的相片和文件。 使用您的智慧型裝置來造訪App Store 或Google Play,然後從這些網站搜尋和下載適用於本. 於 support.ricoh.com -

#22.Google 文件新增空白頁- 相機版

google文件 新增空白頁,臺大] 方便有效率的Google Docs 文件分享與協同寫作,在 . ... Google 雲端文件的分頁黏在一起元智大學資訊管理學系. 0. 於 fm06y.prestigelublin.eu -

#23.蘇菲

B C 6 完成度 7 送禮 100 8 獎杯 100 於 docs.google.com -

#24.INDESIGN上課了| 周末有童鞋提到頓號會跟後面字「黏」在?...

周末有童鞋提到頓號會跟後面字「黏」在一起... 基本上這個問題應該是說頓號後面,若是接著漢字數字,常常字距就出現問題。 首先,會產生這個問題, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#25.CX921、CX922、 CX923、CX924、CX927 多功能複合機

1 使用此列印材質時請分批列印,一次最多載入20 張,以避免列印材質黏在一起。 分頁裝訂器支援的紙張類型. 紙張類型. 分頁裝訂器. 分頁裝訂、打孔器. 小冊子分頁裝. 於 publications.lexmark.com -

#26.Google 文件版面設定

Google 文件 版面設定. ... 1.點選「設定」圖示. 如題,我的分頁黏在一起分不開了,怎麼辦求各位大神幫忙,就是像這樣,謝謝大家了- Google,雲端硬碟. 於 nanyue.techlabimport.ru -

#27.GNOME 使用者指南| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2

根據GNU 自由文件授權(GNU Free Documentation License) 1.2 版或1.3 版(自由 ... 結尾的套件(包含標題檔案和類似的開發人員資源) 只能與其主套件一起接受支援。 於 documentation.suse.com -

#28.Google文件|解密那20個你可能不知道的文件功能!(下)

以上這20 個就是思想科技整理出您可能不知道、但是又不能不知道的Google 文件隱藏功能,希望讀完這兩篇文章後能帶給您許多意想不到的收穫,也能有效提升工作效率,大家一起 ... 於 hkmci.com -

#29.如何不讓Excel 開啟新檔時,都在在同一個Excel視窗內 - Mobile01

這個才是正解好用可在裡面開分頁. 0. 引言; 留言. 回報 連結 只看此人. 文章分享. 0/100. foxmax. foxmax; 個人積分:29分 文章編號:57775829. 於 www.mobile01.com -

#30.使用說明書 - Brother

到Google 帳戶以及如何使用Google 雲端列 ... 版、 GOOGLE DOCS™ 行動版與Chrome ... 如果勾選逐份列印核取方塊,將列印一份完整文件,然後再根據所選份數重複列印。 於 download.brother.com -

#31.google文件兩頁模式2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產 ...

Google Docs原來那麼好用!10大「超實用技巧」讓你工作效率. ... 文件下載google文件兩頁模式google文件存檔Google DriveGoogle docgoogle文件分頁黏在一起Google . 於 house.gotokeyword.com -

#32.Google文件如何幫文章分節?利用頁面分節符號隱藏段落分隔線

開啟Google文件,在你想要分節的地方,選擇插入,選擇「選擇分頁/分欄符號」,點選「分節符號(接續本頁)」,就可成功插入分節符號。 不過如果尚未開啟「 ... 於 digital-transformation.media -

#33.【Google Doc 新增空白頁】資訊整理& Google Docs 快速新增 ...

【Google文件媲美Word的編輯技巧】插入分頁符號或水平線. 2018年2月21日— 一般書寫文章的過程中,一旦文字內容超過單頁的空間時,軟體都會自動建立 ... 於 easylife.tw -

#34.進階使用說明 - Printer & Imaging Products Support - Epson

取消登錄. 如需登錄至Google Cloud Print 服務的詳細資訊,請參閱下列網站。 ... 從背面使用膠帶將紙張黏在一起。 ... 列印多頁文件並依序自動分頁,然後排序成數份。 於 support.epson.net -

#35.我的世界现实版免费下载[沙盒游戏]

查看我的世界的官网介绍、图片、我的世界游戏攻略,与网友交流我的世界 Google 內 ... 2 稍待片刻,會彈出 進行多人連線遊戲登入後切換到好友分頁,就會顯示能連進自己的 ... 於 quitip.country-en-vendomois.fr -

#36.word 章節符號Word – YHQ

貳,目錄) 在word 編輯裡有格式化的封面頁,下一章的開頭永遠不會跟前一章黏在一起。 MS WORD 章節 附註及註腳- YouTube. Word 2013 如何在第3頁後插入頁碼, 將 ... 於 www.docycles.co -

#37.Google 文件開啟「不分頁」,讓專案表格、企劃圖文內容不中斷

最近,看起來很努力想要把自己慢慢設計成真正協作頁面的Google Docs ,又推出了一個新功能:「不分頁」的頁面設定,只要開啟這個設定,我們的Google 文件 ... 於 www.playpcesor.com -

#38.word分頁符號 - QTG

設定完成並儲存文件後,在文件使用Word 網頁版開啟期間,系統會持續加以儲存。 ... 章節的分頁符號前加多少圖片或改多少內容,下一章的開頭永遠不會跟前一章黏在一起。 於 www.rozzbar.co -

#39.印列設定範圍excel

列印列名和欄名- Microsoft Support 用Excel作好的文件或報表,正當喜出望外再按下送出列印鈕時,卻發現表格自動分頁,而且印. 下「版面配置→版面設定→ ... 於 158.bebortigia.siracusa.it -

#40.excel列印滿版

Google Sheet 試算表作為辦公人士愛用與不可或缺的工具之一,有任何的小改版或便利小功能 ... 為了更方便預覽12.2020 · PPT列印之不留白邊,列印設定讓文件更清晰.09. 於 mjt.lumisan.eu -

#41.google文件分頁黏在一起 - 財經貼文懶人包

提供google文件分頁黏在一起相關文章,想要了解更多google文件功能、google docs下載、google文件編輯相關財經資訊或書籍,就來財經貼文懶人包. 於 financetagtw.com -

#42.貼上?受夠了Excel 的你,懂這個功能反而會超愛它 - 經理人

日常操作中,我們常常需要從別處,複製一段已經寫好的文字資料,再貼到Excel 表格中。比如打好了一行名字,已經用空格隔開了,但貼到Excel 時, ... 於 www.managertoday.com.tw -

#43.google試算表分隔線的評價費用和推薦,YOUTUBE、PTT.CC

google 試算表分隔線在[算表] google試算表儲存格繪製對角線- 看板Office - 批 ... 的評價; google試算表分隔線在Google 雲端文件的分頁黏在一起- 3C板| Dcard 的評價. 於 edu.mediatagtw.com -

#44.【科技新知】Word表格如何快速分割?教你上下拆分為兩個!

如果你會使用Microsoft Word來製作行程表、計畫等表格,那麼可能偶爾會需要將一個完整的表格,上下分開為兩個,以便能快速區分、看懂整個文件的內容; ... 於 www.jyes.com.tw -

#45.Re: [問題] google文件的文件分頁- 看板Google - 批踢踢實業坊

不知道有沒有人找到更好的答案我現在自己的方法就是按File -> Print Preview就可以看了他會依照Print Setting那邊的設定來顯示文件分頁※ ... 於 www.ptt.cc -

#46.Google 文件分頁黏在一起相關資訊 - 哇哇3C日誌

Google 文件分頁黏在一起,Google 雲端文件的分頁黏在一起- 3C板| Dcard,2018年4月28日— 如題,我的分頁黏在一起分不開了,怎麼辦求各位大神幫忙,就是像這樣, ... 於 ez3c.tw -

#47.word文档上下两页连在一起怎么办? - 百度知道

1.依次点击左上角“文件”—“选项”;. 2.点击“视图”,取消勾选“隐藏空白”即可。 官方 ... 於 zhidao.baidu.com -

#48.CN216153445U - 一种可附着在阅读材料上的附着式书签带

优选的,所述连接结构可将一个或者多个所述挂绳连接在一起。 ... 图中:1、固定贴;2、黏贴结构;3、连接结构;4、挂绳;5、挂坠;6、书本。 具体实施方式. 於 patents.google.com -

#49.他們都做了這件事,英文口語都變好了呢!Shadow Reading的 ...

此處名詞、動詞用大的黑體字標示,代表重音,要唸重、唸慢;小的字要唸輕、唸快,有些字要黏在一起唸。「/」 這個符號代表「字組」 (Thought ... 於 tul.blog.ntu.edu.tw -

#50.進階使用說明 - EPSON

以膠帶、訂書針、迴紋針、打孔等方式固定在一起的紙張。 ... Google雲端列印服務: ... 當已接收文件的大小大於印表機中所裝入紙張的大小時,進行分頁設定。 於 support.epson.com.tw -

#51.Google 文件版面設定& premiere 2020 破解

如題,我的分頁黏在一起分不開了,怎麼辦求各位大神幫忙,就是像這樣,謝謝大家了- Google,雲端硬碟. Google文件版面設定. 33,302 views33K views. Sep 15, 2015. 37. 於 vmpiw.nonseisolo.eu -

#52.如何在Word文檔中將兩個或多個表合併為一個表? - ExtendOffice

將文件夾中的多個Word文件合併並合併為所需順序。 根據標題,分節符或其他條件將當前文檔拆分為單獨的文檔。 在Doc和Docx之間,Docx和PDF ... 於 zh-tw.extendoffice.com -

#53.Android 無障礙套件- Google Play 應用程式

Android 無障礙套件是一組無障礙工具應用程式,可讓你不用看螢幕也能操作Android 裝置。此外,這組應用程式也可以讓你透過外接切換裝置使用Android 裝置。 於 play.google.com -

#54.Google Docs 不分頁模式全新上線!教你這樣編輯文件看起來更 ...

Google Doc 文件編輯模式分頁不分頁 ... Google Docs 全新的不分頁模式不像傳統的Word 以及之前的顯示模式一樣,在文件中會有明顯一頁一頁的 ... 於 applealmond.com -

#55.Google雲端硬碟製作線上問卷調查@ 軟體使用教學:: 隨意窩

Google Docs (谷歌文档) 在谷歌主页上选择Google文档,进入之后,将你的word文档 ... 存为PDF 时,导出的文件分页方式及导出类型,导出类型分为图形及TXT: 属性值 ... 於 brotherhoodbarber.cz -

#56.google文件分欄 - 教育貼文懶人包

無論上線或離線,都能完成工作。 「文件」還能讓您編輯Word 檔案,完全由Google 免費提供。 缺少字詞: 分欄? gl=。 google文件分頁黏在一起- 財經貼文懶人包。 缺少字詞: ... 於 education.jobtagtw.com -

#57.Google 文件教學-新增刪除上一頁的空白頁

首先將游標移到該文章內容頁第一行然後按home鍵讓游標移到字首的最前方位置,之後點擊左上方[功能列]的插入,然後點擊[分頁/分欄符號選項], 然後選擇[分頁符號]即可, ... 於 www.fishpcinfo.com -

#58.運用桌上型掃描器將文件數位化的Know-How - iThome

為了讓掃描流程能夠自動且順利,我們將文件放入自動進紙器時,可以先將紙張「順」一下,用手撥動並對齊紙本邊緣,避免紙張黏在一起的情形,並注意文件 ... 於 www.ithome.com.tw -

#59.進階使用說明

文件 和影像掃描應用程式(Epson Scan 2). ... 將紙張黏在一起可製作更大張的海報。 ... 在Android 裝置中,從Google Play 安裝Epson Print Enabler 外掛程式。 於 download4.epson.biz -

#60.[教學] 如何將Word表格拆開一分為二、分割表格?(表格上下拆開)

如何把兩個Word表格上下拆開呢?Word可以製作表格,格數隨我們設定,但大家都發現按下Enter 時表格都會繼續的黏在一起,將Word 表格獨立之後也能分開 ... 於 kkplay3c.net -

#61.使用者指南 - HP

您可以使用啟用Google Cloud Print™ 應用程式的智慧手機或電腦隨 ... 列印浮水印:您可以使用文字自訂您的文件,例如“CONFIDENTIAL” ... 投影片在出紙時黏在一起。 於 h10032.www1.hp.com -

#62.Google Docs原來那麼好用!10大「超實用技巧」讓你工作效率 ...

無論是用電腦寫報告或製作、編輯文字檔,許多人第一個想到的工具都是微軟的Microsoft Word,但你知道其實Google開發的線上免費文字編輯工具Google ... 於 www.storm.mg -

#63.創作者手冊[ 2 ] - Google

與擁有相似內容和相關觀眾的頻道及創作者一起建立協同合作影片。 根據每位創作者想要從交叉宣傳 ... 或透過精選分頁(使用頻道範本和精選影片模組)。資訊提供是頻道的重. 於 services.google.com