eds分析結果的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦平山篤子,城地孝,真下裕之,堀井優,和田光司,薩摩真介寫的 歷史的轉換期6:1571年.白銀大流通與國家整合 和蔡昉的 中國經濟發展的世界意義都 可以從中找到所需的評價。

另外網站SGS奈米分析報告也說明:樣品名稱. 因含量. 奈米銀. 001%. 3. 粒徑分析: SEMIEDS 分析: Untitled:1. EATOTION. 15. # LIHH 14. 3. EDS 分析結果. 2. SEM 毅偉. 分析結果: 樣品名稱. 奈米銀.

這兩本書分別來自臺灣商務 和開明所出版 。

國立聯合大學 光電工程學系碩士班 林奇鋒所指導 鄭子暘的 金屬氧化物與碳複合材料於氣體感測器之應用 (2021),提出eds分析結果關鍵因素是什麼,來自於氧化鋅、碳複合材料、室溫氣體感測器。

而第二篇論文國立中央大學 機械工程學系 李天錫所指導 粘少銘的 氮化鋁/氮化鋁粗糙面鍵合:以氧電漿強化毛細作用 (2021),提出因為有 氮化鋁、晶圓鍵合、氧氣電漿活化、親水功能基的重點而找出了 eds分析結果的解答。

最後網站如何看懂EDX元素分析报告?为什么同一个元素会出现多根频谱 ...則補充:在电路板组装不良品的分析报告中我们经常会运用EDX/EDS来做元素分析,但是很多人其实 ... 其他的元素请自行换算,下面的表格为使用Excel公式计算后的结果(会有小数点 ...

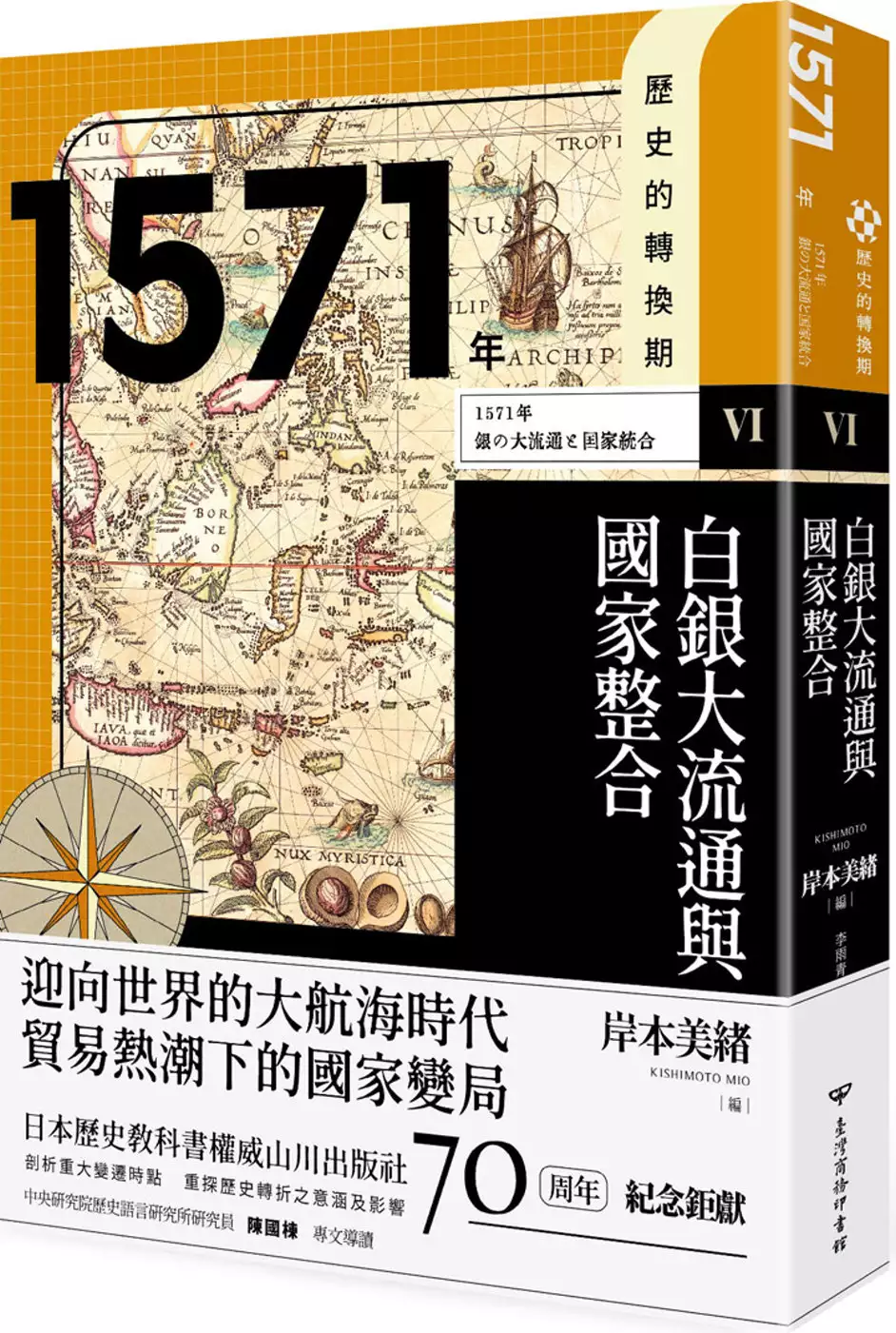

歷史的轉換期6:1571年.白銀大流通與國家整合

為了解決eds分析結果 的問題,作者平山篤子,城地孝,真下裕之,堀井優,和田光司,薩摩真介 這樣論述:

想理解歷史,轉換視角是不夠的 這套書,讓你完全扭轉世界史的理解方式! ──────────給我一個年分,我就給你全世界────────── 互不相識卻存在同一時點 立基於人類多樣經驗的重大變遷 重新挖掘各地充滿特性、足以相互比較的歷史共性 ★★★★★歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻★★★★★ 中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 中央研究院歷史語言研究所研究員 陳國棟 專文導讀 故事StoryStudio網站 轉換期全系列書評 陸續上線中 storystudio.tw/columnist/cptwbook 西元1571年,人類歷史的轉捩

點──────── 西歐:重商主義衝擊新舊國家,對外建立貿易據點競逐海上霸權,對內集中君主專制 西亞:鄂圖曼、薩法維、蒙兀兒三大帝國由強勢君主整合,維繫多民族統治 東南亞:阿育陀耶等新興王國激烈競爭,仰賴海洋貿易與伊斯蘭教,強化自身王權 東亞:織田信長上洛,各大名角逐統一天下;明朝解除海禁,白銀大量流入 美洲:印加帝國最後抵抗失敗,臣服西班牙,納為殖民地 雖然時代分期方式不一,但自華勒斯坦提出著名的「近代世界體系」論以降,所謂的「近代早期」十五、十六世紀,一直是公認的重大歷史轉換期。不管是「近代」一詞所象徵的意義,或是其指涉的同一時代共時性,探究近代世界各地的共同特徵

,遂成為各學者的研究重點。其中,海上商業貿易的熱潮是此時期最重要的特色,本書即以1571年西班牙於馬尼拉建城的這一年,做為全書論述的切入時點。 馬尼拉建城及定期航運的開通,宣示了連結世界各大陸的常態性海上貿易鏈首次成形,所謂的「世界貿易」也正式開展。在大航海時代,以日不落帝國西班牙為首,葡、英、荷等歐洲各國開始陸續競逐海上霸權;而中國對白銀的大量需求,更帶動了世界性的商品及貨幣流通。立基於這樣的「大貿易時代」重商主義背景,世界各地產生了相同卻又不完全一致的變遷,君主專制的絕對主義國家便是此時期另一個主要的共同特色。 海外貿易、軍事戰爭及宗教因素強化了君主專制。在東南亞,新興的伊斯蘭

王國急速茁壯;在西歐則是西班牙菲力普二世及新教各國勢力,王權結合商人階級打壓傳統貴族;至於中西亞的三大伊斯蘭帝國,則承繼蒙古時期遺緒,一面維持君主集權的多民族統治,一面適度開放海上貿易減緩外部衝擊,維繫國家向心力。而東亞,明朝終究解除海禁,而大量流往北方互市的白銀也促成邊疆民族強盛,預告了清帝國的成形。然而有更多的新大陸勢力,則被這股時代浪潮擊潰,走下歷史舞台:1571年,也是印加帝國完全臣服西班牙前的最後一年。 以「共時性」來檢視世界史,並非是假設所有地區皆發生強度相同的變化,也不意味著變化的內容相同。但若就一五七一年前後世界貿易的興盛而言,雖然眾多地區的變化強度與方向性皆有所不同,但

依然產生出了充滿特性、足以相互比較的結果。 「歷史的轉換期」套書特色 橫切式敘事,全球史書寫的另一種可能 以往的歷史寫作,多半著重單一地區或主題,從上古一路談到現代,也就是時間軸的「縱切式敘事」。近年全球史概念盛行,提倡以更廣闊、更多元的視野理解歷史,也出現不少挑戰這種縱切式敘事的新歷史著作。包括新觀點的嘗試(自然史、環境史),新視角的切入批判(東亞視角、庶民視角、遊牧民族視角),以及多語言史料的引用(貿易史、文化交流史)。然而,真正從根本上顛覆、提出新的「橫切式敘事」的,就是這套書了:它挑選一個特定歷史年分,並告訴你,那時間全世界各地都發生了些什麼事。 推動世界前進的「轉換

期」:當時人的能動性,及各地重大轉變的共時性 然而,挑選特定年分,並不是漫無目的的挑選,也不是以後人眼光做後設角度的挑選。本套書挑選的11個年分,都是「當時人們深切感受到重大變化」的轉換期。他們跟今天的我們一樣,都面對不可預測的未來,不斷做出相同或迥異的選擇。本套書即針對此能動性進行分析。同時,這樣的變化具備「共時性」,好幾個地區同時產生了類似的重大轉變,而這段轉換期帶動了世界前往下一個階段。本套書開創了某種可能,也就是不以零星四散的方式敘述,而是透過廣闊的視野,通盤關注同一時間各地人們直接面對的問題,以及他們回應問題的多樣性與共通性。 具體實例如漣漪一般,彼此碰撞而成的世界 本

套書雖標舉全球史的廣闊視野,但在挑選篇章上抱持自由態度,不強制對同一時間的世界各地進行平均挑選,而是在這狹窄但別具意義的時間範圍內,盡可能提供鮮明生動的實例。這些事例像漣漪一般,不斷往外擴散又彼此重合;描繪出這些漣漪彼此碰撞的軌跡,就是本套書的特徵。「世界史」不是各國國別史的集合體,也不是單一框架下的均質產物;從紮根於各地區的視野出發,透過彼此接觸的對話,展現出活生生的鮮明姿態,這才是本套書所談的世界史。 主流與非主流並進,拓寬視野,提升歷史素養 專文由各冊編者自由挑選,不侷限是主流或非主流地域的歷史。部分冊數挑選廣為人知的歷史進行分析(如第一冊,羅馬帝國與秦漢帝國);部分冊數則依該

年代面臨之變遷,挑選鮮為人知的歷史為例(如第八冊,北亞毛皮貿易、東南亞海盜與印度洋西岸奴隸制)。在培養新時代提倡的「歷史素養」時,拓寬以往對歷史的理解視野是必要的。而本套書正是最好的示範與參考用書。 各冊編者總論,重點補充專欄,以及臺灣學者推薦序 各冊開頭均附該冊編者總論,講述該特定年分世界各地面臨的重大轉變為何,帶領讀者概觀整體樣貌。除了主要敘述,也附上做為補充的專欄。本次引進繁體中文版,也邀請歷史學者擔任各冊導讀人,補充臺灣在地學者的觀點。 本套書共11冊: 『歴史の転換期』監修 木村靖二、岸本美緒、小松久男 第1冊 前221年 帝國與世界史的誕生(南川高志編)

第2冊 378年 崩解的古代帝國秩序(南川高志編) 第3冊 750年 普遍世界的鼎立(三浦徹編) 第4冊 1187年 巨大信仰圈的出現(千葉敏之編) 第5冊 1348年 氣候不順與生存危機(千葉敏之編) 第6冊 1571年 白銀大流通與國家整合(岸本美緒編) 第7冊 1683年 近世世界的變貌(島田龍登編) 第8冊 1789年 追求自由的時代(島田龍登編) 第9冊 1861年 改革與試煉的時代(小松久男編) 第10冊 1905年 革命的浪潮與團結的夢想(小松久男編) 第11冊 1919年 邁向現代的摸索(木村靖二編

)

金屬氧化物與碳複合材料於氣體感測器之應用

為了解決eds分析結果 的問題,作者鄭子暘 這樣論述:

本研究利用射頻磁控濺鍍法(RF magnetron sputtering)濺鍍氧化鋅,以及利用旋轉塗佈法旋塗CoCB、KS6及Si@C三種碳複合材料製備室溫氣體感測器,並探討上述感測材料的成份組成與氣體感測之應用。 將製備完成的感測材料透過掃描式電子顯微鏡觀察材料的表面結構,並使用X光繞射分析儀進行晶體結構分析可發現氧化鋅主要為不完全氧化的非晶態薄膜結構,此結構導致感測器的感測效果不佳。而碳複合材料的分析中可發現,CoCB主要為大顆粒狀的結構,Si@C的結構為小顆粒的聚集,而KS6則為具有多孔隙的片狀結構,這些結構也分別影響了感測器的表現。 當氧化鋅氣體感測器在感測乙醇及水氣時僅

在高濃度的條件下始有反應,進行單一乙醇濃度及濕度之重複感測時,響應值逐漸下降,說明氧化鋅氣體感測器對於乙醇與水氣的靈敏度及連續使用性不佳。不同於氧化鋅感測器,三種碳複合材料氣體感測器在不同乙醇濃度及相對濕度的環境下皆有敏銳的反應。其響應值會隨待測氣體濃度及濕度的上升而隨之增加,且在氣體移除後亦顯示出良好的恢復性。CoCB由於結構較大,比表面積較小導致對於氣體吸附與脫附的反應較Si@C緩慢,而KS6感測器則是由於其材料的多孔隙結構特性造成較大的比表面積,故其感測靈敏度優於CoCB感測器,但其多孔隙結構亦造成氣體脫附速度更為緩慢,導致更長的上升與恢復時間。整體比較之下,由小顆粒組成的Si@C同時具

備高比表面積與易於氣體脫附的特性,對水氣及乙醇的反應皆優於CoCB及KS6。在室溫條件下,Si@C在溼度變化由0.32 %至22.24 %時,響應值變化為0.40 %至14.20 %;乙醇濃度由100 ppm變化至7000 ppm時,響應值變化為0.80 %至5.64 %且訊號穩定。此結果顯示了碳系材料應用於室溫氣體感測器之潛力。

中國經濟發展的世界意義

為了解決eds分析結果 的問題,作者蔡昉 這樣論述:

中華人民共和國成立以後,中國經濟走上獨立自主的發展道路,分別在不同階段上進行了艱辛的探索,積累了成功的經驗和有益的教訓,最終在改革開放條件下取得舉世矚目的成就,創造了史無前例的發展奇跡,也對世界經濟發展做出了顯著的貢獻。中國經濟以世界同期最快的增長速度以及不斷擴大的總規模,發揮了世界經濟發動機和穩定器的作用;為廣大發展中國家提供了彌足珍貴的經驗分享與智慧借鑒;中國經濟探索中所體現的具有共性的發展規律,以及把一般規律與特殊國情相結合的方法論,為修正、豐富和創新經濟理論提供了有益的素材,尤其有助於推動發展經濟學的復興。面向兩個一百年目標,中國經濟正從中等偏上收入階段邁向高收入階段,更高水準的改

革開放不僅是保持可持續發展的關鍵,還將對世界做出更大的貢獻。 作者簡介 蔡昉 中國社會科學院副院長、學部委員。主要研究領域包括:勞動經濟學、人口經濟學、經濟增長、收入分配、中國經濟改革等。主要著作有:《超越人口紅利》《四十不惑:中國改革開放發展經驗分享》《“一帶一路”手冊》《中國智慧》等。 緒 論 第一篇 經濟史和增長理論的視角 第一章 世界五分之一人口的貢獻 一 引言 二 世界經濟發動機和穩定器 三 尋找經濟發展的基本條件 四 復興發展經濟學 五 結語 第二章 中國發展的經濟史坐標 一 引言 二 M 類型增長與「大分流之謎」 三 L 類型增長與「中國奇跡

」 四 T 類型增長與「中等收入陷阱」 五 S 類型增長及其可持續源泉 六 結語 第三章 從增長視角重解「李約瑟之謎」 一 引言 二 馬爾薩斯陷阱中的中國經濟 三 「高水平均衡陷阱」假說 四 人力資本和物質資本積累激勵 五 結語 第四章 二元經濟作為一般發展階段 一 引言 二 回到古典經濟學 三 作為起飛條件的人口增長 四 農業內捲化與二元經濟形成 五 起飛前的傳統經濟內捲化 六 結語 第二篇 改革開放發展分享的敍事 第五章 從中國經驗可以學到什麼? 一 引言 二 計劃經濟下錯失的趨同機會 三 改革開放的邏輯與過程 四 在改革開放中兌現人口紅利 五 結語 第六章 農村改革的背景、邏輯

與貢獻 一 引言 二 人民公社興衰:烏托邦實驗 三 農村改革如何創造退出條件 四 作為發展結果的農業份額下降 五 規模經濟的回歸 六 結語 第七章 改革開放發展中的城市化 一 引言 二 關於改革的三個歷史瞬間 三 中國特色城市化的特徵化事實 四 如何提高農業勞動生產率 五 橫向流動到縱向流動 六 推動農民工落戶的體制改革 七 結語 第八章 改革的資源重新配置效應 一 引言 二 資源重新配置為什麼重要? 三 勞動力轉移與配置 四 勞動生產率增長及其源泉 五 防止逆庫茲涅茨過程 六 勞動力轉移未完成的階段 七 結語 第九章 中國扶貧理念、實踐及其全球貢獻 一 引言 二 廣泛共享的高速增長 三

改革時期減貧實踐及其效果 四 中國減貧成效的世界意義 五 結論 第十章 認識中國經濟增長減速 一 引言 二 為什麼經濟學家固執於週期視角? 三 發展階段變化的標識性轉折點 四 從人口紅利到改革紅利 五 高收入俱樂部的「門檻陷阱」 六 結語 第三篇 新科技革命和高版本全球化 第十一章 全球化、趨同與中國經濟發展 一 引言 二 回歸李嘉圖:全球化特點變化 三 從俱樂部趨同到新一輪大趨同 四 全球化背景下的中國經濟發展 五 結語 第十二章 全球化的政治經濟學及中國策略 一 引言 二 不一樣的本輪全球化:廣度與深度 三 全球化的後果及其政治反應 四 作為全球化受益者,中國為什麼不一樣? 五

逆全球化背景下的挑戰和策略選擇 六 結語 第十三章 全球公共品供給和中國方案 一 引言 二 什麼樣的全球公共品? 三 國家的貧困與治理模式的貧困 四 從中國故事到中國方案 五 結語 第十四章 新技術革命與經濟學反思 一 引言 二 關於技術進步的思想簡史 三 涓流經濟學批判 四 滲透經濟學的謬誤 五 經濟學亟待回應的問題 六 結語 後 記 緒論 中華人民共和國成立以來,中國自立於世界民族之林的卓著成就,特別是改革開放以來取得的世人矚目成就,一個重要的表現在於經濟發展方面。正如任何國家經濟發展歷史所表現的那樣,中國的經濟發展歷程中也遭受過挫折,有過一次次的起伏波折,付出過沉痛的

代價。但是,在這70 年中,特別是在改革開放的40 年中,中國終究取得了人類歷史上罕見的成功發展。在1978—2018 年期間,中國經濟保持年均9.4% 的實際增長率,比同期任何一個國家的增長速度都高出很多,成為梅納德.凱恩斯所說的「複利奇跡」的經典例證1。 1 凱恩斯提出「複利奇跡」這個概念,表達他對於人類經濟發展前景的樂觀判斷。但是,他所依據的經濟增長經驗,遠遠不能與中國在過去40 餘年所取得的奇跡媲美,他所依據的生產率進步事實,與如今的新技術革命也不能相提並論。參見John MaynardKeynes, “Economic Possibilities for our Grandch

ildren”(1930), in Lorenzo Pecchi and GustavoPiga (eds.), Revisiting Keynes Economic Possibilities for our Grandchildren, Cambridge,Massachusetts and London, England: The MIT Press, 2008, pp.17 - 26。 中國經濟發展的成就彌足珍貴,國際社會也給予了高度的評價,中外經濟學家一直以來嘗試做出理論總結,也不乏一些試圖揭示這一奇跡的世界意義的有益成果。對一個國家經濟發展的研究,應該以是否符合這個國家實際走

過的歷程為據,以是否能夠揭示過程的本質特徵為優劣判斷,以是否能夠提煉出具有一般意義的規律性為價值,而不應該把是否符合某些已故經濟學家的教義為依據。 從這幾個角度來判斷,迄今為止我們看到的對於中國改革開放發展分享經驗的解讀文獻,來自國外學者的研究對中國歷史和現實常有隔靴搔癢的距離感,國內學者的研究總體來說缺乏全球視野和歷史深度,也鮮見能夠把一般規律與中國特色完好結合的作品。這諸種缺陷不可避免地導致對中國經濟發展的世界意義的低估。讓我們先從以下四個方面,來認識研究中國經濟發展不可忽視的視角,以及理解為什麼經濟學不能缺乏這些視角。 首先,在中華人民共和國成立之初的1950 年,中國擁有總

人口5.54億,佔世界人口的21.9%;在改革開放伊始的1978 年,中國人口達到9.66 億,佔世界人口的22.4%;截至2017 年,中國總人口為13.90 億,佔世界人口的18.41%。佔人類總數高達1/5 到1/4 的中國人民所進行的經濟發展探索和實踐,與其他國家人民的願望和努力相同,並且取得了引人矚目的偉大成就,本身便天然具有了顯著的世界意義。 其次,正如任何國家的經濟發展都是在自己獨特的歷史起點上和一段時期特定的環境中所發生一樣,中國的經濟發展也有自身的歷史淵源和現實環境。但是,整個世界經濟史和經濟學說史也表明,人類需要共同遵循的一些經濟發展規律,正是從每一個獨特的國家經濟發

展經驗中提煉和抽象出來的。一般性與特殊性的統一、多樣性與個案性的統一,不僅是發展規律的源泉,也是其作為一門經世濟民學問之所在。把中國經驗與一般規律進行比照並得出有益的啟示,也是中國經濟發展所具有的世界意義。 第三,成功的經濟發展、結構變革和成果共享,都是以經世濟民為己任的經濟學,特別是發展經濟學和增長理論所孜孜以求的目標,改革開放方式和路徑也是另一些經濟學分支如制度經濟學、轉軌經濟學等高度關注的制度變革過程。中國在所有這些領域進行的實踐雖然不乏自身特色,同時也或多或少、或直接或間接、以證實或證偽的方式與諸多經濟理論、定理、假說相聯繫,為修正、檢驗、豐富和創新經濟學提供了有益養分。而且,由

於中國經濟體量之龐大、制度變遷內容之豐富多樣、成效之顯著,中國經驗可謂經濟學研究不可多得的富礦。 最後,中國自2010 年成為全球第二大經濟體之後,經濟總規模繼續擴大,2018 年國內生產總值(GDP)達到13.61 萬億美元,相當於美國的66.4%,佔到低收入國家和中等收入國家總和的42.9%,佔世界經濟總量的15.9%。預計21 世紀20 年代初中國人均GDP 達到高收入國家的門檻標準,30 年代初經濟總量將超越美國。也就是說,中國將很快成為一個史無前例的大國,能夠在如此短的時間內經歷低收入、中等偏下收入和中等偏上收入階段,跨入高收入國家行列。如果認同這一經濟發展具有重要的世界意義,

中國經濟的未來路徑、趨勢和走向,必然會以十分顯著的程度影響世界經濟特別是新興經濟體和其他發展中國家的發展。 本書嘗試把中華人民共和國70 年經濟發展,特別是40 年改革開放發展放在中國歷史的縱向維度和世界經濟的橫向維度中進行考察,特別注重描述這個過程的關鍵時刻,揭示改革開放發展的關鍵環節,分析各種影響人們對中國經驗和中國智慧進行理解的關鍵問題。與此同時揭示中國經濟發展的特色和一般意義。全書共分14 章,現將其邏輯脈絡、結構安排和主要內容簡介如下。 第一章作為全書開篇,重點闡述中國經濟發展的世界意義。中華人民共和國成立以後,中國經濟走上獨立自主的發展道路,分別在不同階段上進行了艱辛的

探索,積累了成功的經驗和有益的教訓,最終在改革開放條件下取得舉世矚目的成就。在前30 年經濟建設的基礎上,後40 年的改革開放逐步消除了計劃經濟的體制弊端,形成市場經濟下的有效激勵機制,推動資源重新配置,中國全方位參與世界經濟分工,創造了史無前例的發展奇跡,也對世界經濟發展做出了顯著的貢獻。 首先,中國經濟以同期世界上最快的增長速度以及不斷擴大的總規模,成為總量第二和增量貢獻最大的經濟體,發揮了世界經濟發動機和穩定器的作用。 其次,佔世界人口五分之一的中國人民的成功實踐,從數量意義上奠定了中國經驗的世界性和顯著性,為廣大發展中國家提供了彌足珍貴的經驗分享與智慧借鑒。 最後,中

國經濟發展探索中所體現的具有共性的發展規律,以及把一般規律與特殊國情相結合的方法論,為修正、豐富和創新經濟理論提供了有益的素材,尤其有助於推動發展經濟學的復興。面向「兩個一百年」目標,中國經濟正在從中等偏上收入階段邁向高收入階段,更高水平的改革開放不僅是保持可持續發展的關鍵,還將對世界做出更大的貢獻。 第二章嘗試從增長理論和經濟史的角度,為中國經濟發展確立一個歷史坐標。新古典增長理論基於西方國家發展經驗,把經濟增長看作單一、勻質的過程,在認識和解釋包括中國在內的許多發展中國家現實經濟發展時,暴露出理論和方法論上的局限性。 這一章嘗試貫通各種經濟發展理論,形成一個統一的分析框架,從物

質資本和人力資本積累激勵的角度解說經濟增長成敗。從較宏大的經濟史視野,把經濟增長劃分為馬爾薩斯貧困陷阱、劉易斯二元經濟發展、劉易斯轉折點和新古典增長等幾種類型或階段。同時,把中國經濟發展問題嵌入相應的增長類型和階段,對每個階段相關的重大中國命題,如「李約瑟之謎」「劉易斯轉折點」和「中等收入陷阱」等,進行實證分析並提出政策建議。 第三章立足於經濟增長理論框架,分析經濟史研究中「大分流之謎」的中國版本「李約瑟之謎」,力圖增進認識中國經濟發展的歷史深度。在一個周而復始的貧困陷阱中,必須具備形成臨界最小物質資本積累的條件,以及形成一種人力資本激勵機制,實現創新與生產活動相結合,否則無法打破貧困均

衡陷阱。因此,「李約瑟之謎」可以重新定義為:為什麼中國歷史上未能形成打破馬爾薩斯貧困陷阱所必需的物質資本和人力資本積累,並將其轉化為科學技術創新,以致中國未能成為工業革命的誕生地,錯失擁抱現代化的歷史機會。 這一章揭示前現代時期歐洲典型的封建制與中國的王朝帝國制的巨大差異,造就了大相徑庭的物質資本和人力資本的積累激勵機制,嘗試為理解「李約瑟之謎」提供一個經濟增長視角。 第四章為中國所經歷的二元經濟發展階段進行理論和經濟史鋪墊,嘗試賦予其一般意義。在主流增長理論中,傳統上只承認一種經濟增長類型,即新古典增長,而忽略在發展中國家普遍存在的二元經濟發展類型和階段。這不僅傾向於低估劉易斯經

濟發展理論的學術史貢獻,也弱化了新古典增長理論對大量發展現象的解釋力和預測力。 這一章嘗試填補新古典增長理論的這一邏輯缺陷。通過梳理經濟增長理論和經濟史文獻,整合一些經濟史研究的經驗與發現,論證各國經濟史上都經歷過積累起大規模農業剩餘勞動力,從而形成二元經濟結構的過程,並稱之為「格爾茨內捲化」經濟發展階段。這樣,可以把東西方各國的經濟發展,典型地概括為馬爾薩斯貧困陷阱、格爾茨內捲化、劉易斯二元經濟發展、劉易斯轉折點和索洛新古典增長,因而在第二章論述的基礎上,使經濟增長類型和階段的劃分在邏輯上更為完整,在經驗上更加豐富和包容。 第五章整體揭示中國改革開放的分享經驗。總結長達40 年的

中國改革開放經驗,可以顯著增進對人類社會發展規律的認識,也為經濟學進行回顧總結、經驗分析和理論提煉提供豐富的素材。雖然國內外經濟學界關於中國經驗的成功予以高度肯定,但是,對中國改革與發展做出理論解釋和評價的研究中,佔主流地位的範式仍以新古典經濟理論和話語作為圭臬。 這一章從中國實際出發,結合對國內外經濟學界相關文獻的討論,揭示中國經驗的獨特性及其與一般經濟發展規律的一致性,概括中國智慧和中國方案。本章立足於歷史邏輯同理論邏輯相統一的思想方法,簡述中國改革開放發展的歷程,闡釋其相互關係和推進邏輯,概述通過激勵機制、要素積累和資源配置體制、市場發育、宏觀政策條件等方面的改革,實現經濟增長、結

構調整和生產率提高的效果,並結合發展階段變化對改革做出展望,提出政策建議。 第六章從經濟發展規律的角度總結農村改革對經濟發展的貢獻。本章從農業內捲化背景出發,闡釋從農業內捲化轉向現代化農業生產方式的幾種備選路徑及其在不同國家的適用性,以此解說農業人民公社化的邏輯以及人民公社失敗的原因。自農村實行家庭聯產承包制,一舉解決了農業生產缺乏激勵的問題之後,在40 餘年改革開放時期,農村改革乃至整體經濟改革始終圍繞着賦予農民對生產要素的配置權利進行,使農村勞動力得以不斷退出生產率低的生產活動,日益充分地在地區之間、城鄉之間、產業之間流動,並依次進入生產率更高的生產活動部門。 隨着經濟發展階段

的變化,農業經營規模問題再次上升到重要的議事日程。一方面,由於土地經營規模的制約,農業出現了資本報酬遞減現象,顯現出作為一個產業缺乏自立性和競爭力;另一方面,以農業產業特殊論為代表的傳統觀念禁錮了農業發展的政策思路,使中國農業開始走向過度依賴補貼和保護的道路,農業發展新階段的任務遲遲不能破題。本章嘗試從理論上對不利於構建現代化農業生產方式的傳統觀念予以澄清,從經驗上揭示中國農業因規模不經濟而面臨的困境,從政策上建議通過改革,破除土地制度和戶籍制度等妨礙土地經營規模擴大的體制性障礙。 第七章選取最具有代表性的三個歷史瞬間或事件,分別從勞動力從低生產率農業及農村產業中「退出」,在農業和非農產

業之間、城鄉之間、地域之間的「流動」,以及在居住、就業、社會身份等方面「進入」城市及其部門和社會三個角度,敍述了同時作為改革過程和發展過程的中國特色城鎮化。 以城鎮化為代表的中國改革和發展經驗,可以回答如下一些重要問題,並且為解決一般的發展問題提供方案。第一,通過改革解決生產要素積累的激勵問題和生產要素重新配置的機制問題,把必要條件轉化為實際經濟增長;第二,立足於勞動力重新配置從而促進更加充分就業,把改革、開放、發展和分享融為一體,由此獲得全社會對改革的共識,使之得以持續推進;第三,隨着發展階段的變化,不斷調整改革的重點,以保持和挖掘經濟增長的必要條件。順應相同的邏輯,進一步改革和發展,

需要以提高農業勞動生產率為動力,推動勞動力繼續退出,以消除深層體制障礙促進其更充分的流動,以搭建社會縱向流動階梯推動其更高進入。 第八章着重闡述中國經濟改革促進經濟增長效果的一個重要視角,即觀察改革如何通過改善激勵機制、矯正價格信號和拆除體制障礙,促進生產要素特別是勞動力的重新配置,從增量和存量兩個方面提高資源配置效率。這一章梳理了國內外解析中國經濟改革及其增長效應的相關研究,從關於中國經濟發展奇跡的充分條件、機制機理、結構視角和階段變化等方面,嘗試對現有研究文獻的不足做出自己的補充。這一章從勞動力重新配置的角度簡述了一系列體制改革的過程和邏輯,從經驗角度估算了三個產業總體以及產業結構變

化對勞動生產率提高的貢獻,揭示高速經濟增長的資源重新配置效應,並闡釋其對中國經濟進一步改革和發展的含義。 在分析的基礎上,本章借助發展經濟學的三個經典模型及其強調的勞動力轉移重點任務,分別從劉易斯轉移階段、托達羅轉移階段和費-拉尼斯轉移階段的邏輯關係和時間遞進性,對進一步實現勞動力轉移提出政策建議。 第九章分析中國最富成效的成功實踐—大規模減貧及其經驗。中國實施的一系列經濟改革拆除了阻礙生產要素流動和配置的體制障礙,推動勞動力從低生產率就業領域不斷退出,實現城鄉之間、地區之間和產業之間日益充分的流動,進而獲得更高效率的重新配置,不僅為經濟高速增長創造了必要條件,也通過勞動力轉移和就

業擴大提高了農戶收入,同時實現了發展與共享。 與這種整體的共享型發展相並行,中國政府實施了專門的農村扶貧開發戰略,並隨着發展階段和貧困性質的變化,與時俱進地調整對貧困對象的聚焦程度,打破了扶貧效果邊際遞減的迷思,取得了世界矚目的減貧成就。 這一章從減貧的角度簡述40 年改革和發展過程,揭示這個時期的經濟增長源泉,展示發展所具有的共享性質;回顧國家農村扶貧戰略的實施過程,揭示其中體現的以人民為中心的發展思想,概括改革促進發展和減貧的實踐、主要經驗及其世界意義;對2020 年實現按現行標準農村貧困人口全部脫貧目標之後面臨的新任務做出展望,提出相應的政策建議。 第十章討論中國經濟進

入新的發展階段的減速現象。這一章總結了中外經濟學家用來分析增長減速現象的三種流行範式,剖析其對於認識中國經濟的削足適履之嫌。從供給側原因即人口紅利消失從而潛在增長率下降的角度解釋中國經濟增長減速,否定從需求側或週期性因素解釋減速的合理性,區分中國經濟發展新階段上出現的減速與以往歷次出現的週期性減速的不同,以及中國經濟發展新常態與世界經濟新平庸的不同,以國際經驗和教訓闡釋過度採用需求側宏觀經濟刺激政策的潛在風險。 針對中國經濟發展所處特殊階段,第十章提出中等收入陷阱的一個更加聚焦的版本—門檻陷阱,籍此揭示在中國即將跨入高收入國家行列之際,在增長、改革和保障民生方面的新挑戰。既借鑒國際經驗,

又立足於中國的問題導向,從勞動力供給、人力資本積累、投資回報率以及全要素生產率等方面指出潛在增長率進一步下降的因素。在揭示阻礙生產要素供給和生產率提高的體制性障礙的基礎上,指出通過結構性改革提高潛在增長率的必要性,並依此邏輯指出贏得改革紅利的關鍵領域。 第十一章從全球化和世界經濟趨同的視角考察中國經濟發展。在歷次工業革命基礎上形成的全球化高潮,雖然從理論上可以預期為世界經濟和各國增長提供強大動力,然而第一次工業革命和第二次工業革命,以及對應的全球化1.0 和全球化2.0 都把廣大發展中國家排除在受益者之外。20世紀90 年代以來,發展中國家和轉軌國家廣泛參與全球價值鏈分工,同時進行國內經

濟體制改革,推動了全球化3.0 並從中獲益,實現了後起國家經濟發展的趕超,導致世界經濟的明顯趨同。 與這一輪全球化並行,中國實行經濟改革和對外開放,創造出發展所必需的「錢納里條件」,實現了激勵改善與資源配置效率提高的統一,在分享全球化紅利的同時,走到了新一輪工業革命的前沿。隨着國際形勢變化和自身發展階段變化,面對來自全球化的逆風和傳統增長動能的式微,中國經濟發展也遭遇到嚴峻的挑戰。堅持深化經濟改革和擴大對外開放,引領全球化保持開放包容性質,堅持和完善自身發展所必要的「錢納里條件」,中國經濟就可以實現長期可持續發展。 第十二章闡述全球化趨勢以及中國應採取的應對戰略。20 世紀90 年

代以來的全球化高潮,在廣度和深度上都超過了以往,以致許多工業化國家的國內經濟社會政策跟不上其步伐,造成就業崗位損失和收入停滯,中產階級和低收入者成為「輸家」,日益強烈地表達不滿,政治家則傾向於把問題指向包括中國在內的新興經濟體的發展。以美國信貸擴張為代表的應對政策緣木求魚,未能從供給側解決生產率滯緩的問題,也未能通過再分配解決全球化收益的分享問題,反而對房地產泡沫推波助瀾,最終導致泡沫的破滅,釀成國際金融危機繼而歐洲債務危機,使世界經濟陷入平庸狀態。 隨着西方國家政治結構的民粹主義化,貿易、投資和移民等領域保護主義政策盛行,全球化趨勢有被逆轉或阻滯的危險。中國在改革開放和二元經濟發展時期

充分利用了上一輪全球化機遇,實現了高速經濟增長和就業擴張,從而使全球化成果得以在廣泛的基礎上分享。面對式微的全球化,中國應以其經濟體量和潛在消費力在世界經濟中舉足輕重的優勢,在國際事務中主動作為,成為新一輪全球化的推動因素。 第十三章探討全球公共品供給及其中國方案。以英國和美國作為單一霸主國家,主導國際公共品供給的傳統全球治理模式,因其未能廣泛代表各國的共同意志和平等利益,終究不能提供真正意義上的公共品。隨着世界經濟及其貢獻者的多極化,不僅傳統的治理方式和格局不再是不可或缺,而且全球共治新模式的形成不可避免。 因而,當今世界並不存在關於公共品供給真空或治理主導權交接的金德爾伯格陷阱

。隨着中國在世界經濟中地位的不斷提升,也必將積極參與全球治理,並代表新興經濟體和廣大發展中國家爭取更大的話語權。但是,這並不意味着要尋求霸主國家地位及其蘊涵的全球公共品供給者的主導地位。從努力為人類和平與發展事業做出更大貢獻的願望出發,中國願意與世界各國分享其改革開放促進發展和共享的成功經驗,也有責任和能力提出關於全球減貧的中國方案,與各國人民一道,為破解被稱作伊斯特利悲劇的反貧困難題貢獻智慧和努力。 第十四章闡釋迎接新的工業革命所需要的經濟學革命。中國經濟和世界經濟都正在面臨着第四次工業革命和全球化4.0 的嶄新挑戰。以往的歷次工業革命和不同版本的全球化,無疑都起到了經濟增長發動機的作

用,但是回顧經濟發展史,可以發現工業革命和全球化同時也帶來世界經濟趨異、國內發展不平衡、收入不平等乃至貧困等痼疾。 從經濟思想史來看,以存在着「涓流效應」為假設的兩種經濟學傳統觀念,即涓流經濟學和滲透經濟學更是源遠流長,產生的誤導及其後果綿延不絕。把經濟史的回顧與經濟學反思結合起來,可以得出結論:技術變革既不會以同等程度滲透到所有領域,並由此自然而然地導致均衡發展,也不應該指望能夠坐享其成,等待產生經濟增長成果的均等分享。 既然經濟理論是經濟政策制定的方法論之基和理念之源,正確應對正在發生的新工業革命和更高版本全球化,亟待破除對政策制定產生誤導的實證經濟學方法論、政策制定中的唯教義

論以及在處理市場與政府關係上的一成不變論,以人民為中心制定和實施經濟發展戰略和產業政策。

氮化鋁/氮化鋁粗糙面鍵合:以氧電漿強化毛細作用

為了解決eds分析結果 的問題,作者粘少銘 這樣論述:

氮化鋁是一種具有高絕緣、高熱傳的材料,但由於氮化鋁同時具有高的化學惰性,再加上現有的拋光技術最好只能將多晶氮化鋁基板表面拋至RMS=16nm,因此要實現多晶氮化鋁/氮化鋁晶圓鍵合是非常困難的。本研究利用氧氣電漿活化粗糙的氮化鋁基板表面,以增加其表面親水功能基密度,使表面毛細管作用力提升。用AFM量測電漿活化前與電漿活化後的表面粗糙度差異,發現電漿活化三分鐘後表面被電漿清潔因此粗糙度會下降,但電漿活化五分鐘後表面被電漿破壞,因此粗糙度上升。用接觸角量測儀量測電漿活化前與活化後潤濕性的差異,發現電漿活化後接觸角由85度下降到16度,證實了電漿活化後,表面親水功能基密度會提升。之後在兩片氮化鋁間滴

入一滴去離子水後進行晶圓鍵合,將鍵合好的試片加壓並放在室溫下一天後,再放入烘箱中進行退火以提升鍵合強度。由SEM的結果得知,鍵合後的氮化鋁/氮化鋁鍵合對介面無微米等級的孔洞產生,由TEM結果發現在鍵合處有30nm厚的過渡層,利用EDS分析及XPS分析得知此過渡層的成分為氧化鋁。

想知道eds分析結果更多一定要看下面主題

eds分析結果的網路口碑排行榜

-

#1.研發與服務 - 展維鋁業股份有限公司

影像分析儀觀察. 光學顯微鏡觀察. SEM/EDS分析. 鹼洗腐蝕測試. 硬度分析. STEP. 04. STEP. 05. 觀察報告整理. 彙整樣品背景資料及分析結果,撰寫整理報告資料。 於 www.tzanwei.com.tw -

#2.EDS元素分析结果怎么看? - 小木虫

EDS 元素分析结果怎么看? 各位,请教几个问题,表中为元素分析部分数据,第一列是元素,第二列是线系。 第三列Intensity(c/s)什么意思呢? 於 muchong.com -

#3.SGS奈米分析報告

樣品名稱. 因含量. 奈米銀. 001%. 3. 粒徑分析: SEMIEDS 分析: Untitled:1. EATOTION. 15. # LIHH 14. 3. EDS 分析結果. 2. SEM 毅偉. 分析結果: 樣品名稱. 奈米銀. 於 e-wave.com.tw -

#4.如何看懂EDX元素分析报告?为什么同一个元素会出现多根频谱 ...

在电路板组装不良品的分析报告中我们经常会运用EDX/EDS来做元素分析,但是很多人其实 ... 其他的元素请自行换算,下面的表格为使用Excel公式计算后的结果(会有小数点 ... 於 m.letratesoro.com -

#5.利用SEM/EDS和FTIR顯微鏡鑑定材料的有機跟無機成分 - Rightek

SEM-EDS的分析方法- 材料的表面結構與應用 ... SEM桌上型電子顯微鏡的基礎上增加了多種分析軟體,無論是EDS/EDX元素分析、 ... 檢測結果分析實例分享. 於 www.rightek.com.tw -

#6.化學物質檢測方法-無機類定性及定量分析法

(EDS)、數據處理及控制系統。 ... 樣品分析結果與儀器內建之資料庫或標準品圖譜比對,比對 ... (1) 定量分析結果:由定性分析確認化合物後,配製五種不同濃. 於 www.rootlaw.com.tw -

#7.新電子 09月號/2018 第390期 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

結合應用端環境分析,該失效產品實際應用於高溫、含油、含硫環境,導致使用僅一年餘即發生失效問題,短於正常使用壽命。綜合觀察量測及SEM/EDS分析數據結果,確認產品失效 ... 於 books.google.com.tw -

#8.單微粒感應耦合電漿質譜儀應用於錫奈米粒子之量測

3. DLS受限於偵測器感度,所需樣品濃度偏高,對於易聚集的氧化物奈米粒. 子不易量到其真實尺寸分布。 4. 總而言之,EDS的分析結果僅能代表局部的狀態,適合觀測大粒子;. 於 35theaam.conf.tw -

#9.采用Talos 的自动三维EDS

执行成分分析和以三维视图显示生成的化学面扫描图的能力对于元素结构和分布的真实表征至关重要,这最终将为了解现代纳米材料的“结构-功能”关系提供全新洞察。 於 www.fei.com -

#10.eds分析英語

X射線能量散布分析儀. energy dispersive X-ray spectrometer {= EDS; EDX} 學術名詞. ... 這張圖怎么可以知道Al和Cu比例為2:1呢從文獻上看的– : eds的分析結果中還有 ... 於 www.drshui.me -

#11.「收藏」EDS能譜常見問題匯總 - 今天頭條

開始的時候能譜的縮寫有很多,比如EDS,EDX,EDAX等。 ... 元素,無論用波譜儀器還是能譜儀進行分析,都面臨著相同的問題,影響分析結果的準確性。 於 twgreatdaily.com -

#12.EDS與TATA紛紛推出應用系統最佳化服務 - iThome

EDS 與TATA推出應用系統最佳化服務,以瞄準金控等大型企業因為整併所帶動的需求。 ... 現況與未來營運目標的交叉分析,然後才能根據差異分析的結果進行應用系統最佳化, ... 於 www.ithome.com.tw -

#13.電子顯微鏡及能譜分析

右圖為界面處的EDS分析,此結果顯示此兩種超導薄膜在成長及熱處理後並沒有元素擴散的問題。 圖三. 利用STEM/EELS進行nano iron-oxide的相鑑定。氧化鐵化合物 ... 於 www.phys.sinica.edu.tw -

#14.【求助】SEM-EDS打点分析的AT%和Weight% 结果(页1)

大家认为SEM-EDS打点分析的AT%和Weight% 结果可信度有多大,或者说是准确度,我感觉人为因素影响很大! 分析测试百科- Discuz! Archiver. 於 bbs.antpedia.com -

#15.SEM-EDS測試

通過掃描電子顯微鏡/能量色散X射線光譜法(SEM / EDS)進行分析什麼是SEM / EDS? ... ... 結果,EDS技術可以檢測到從碳(C)到鈾(U)重量低至1.0%的元素。 於 www.laboratuar.com -

#16.桌上型掃描式電鏡JCM-7000 台式掃描式電子顯微鏡

JCM-700強大的"Zeromag"功能,讓您從光學顯微鏡的觀察方式,輕松的無縫接軌到掃描電鏡的影像觀察。"Live Analysis"則實現了SEM影像觀察時實時的EDS成份分析。 於 www.starjoy.com.tw -

#17.掃描電子顯微X 射線能譜分析法在微量證物鑑識的應用

spectrometry, SEM/EDS) 是早已發展成熟的分析方 ... SEM/EDS 為非破壞性分析法,可高倍率放大 ... 以便改變分析條件,獲得完整之元素分析結果。 於 www.tiri.narl.org.tw -

#18.Q&A - Hitachi High-Tech Group

(1) 应明确理解,荧光分析存在干扰的元素有很多,每一种需要测试的元素都会受到 ... 一般情况下,如果Pb真达到了测试结果,那么依此两条特征线所得数值都应该接近,在. 於 www.hitachi-hightech.com -

#19.eds測試目的? - 澎湖pub

4、訊號處理和顯示系統:鑑別譜、定性、定量計算;記錄分析結果。 (三)EDS的分析技術. 1、定性分析:EDS的譜圖中譜峰代表樣品中存在的元素。 於 www.penghu.pub -

#20.eds 検出可能元素 - Pudish

結果 測出來的數據很不穩定,忽高忽低,但是基本都是低于0.1%。并且空白樣品元素含量也不為零,而是負值。從網上了解到EDS是半定量分析。所以想問問各位有經驗的 ... 於 www.pudish.me -

#21.eds可以測試出的元素 - Persemp

主題:【求助】關于EDS分析結果的求助, 2012/6/24. 主題:【求助】EPR測電子濃度, 2010/1/9. 【討論】用EDS做元素分析時碳元素為什么這么多???_掃描電鏡(SEM/EDS) ... 於 www.persempre.me -

#22.edx 分析

energy dispersive X-ray analysis {= EDX} 能量色散X射線分析. 以能量色散X射線分析進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域. 中文詞彙. 英文詞彙. EDX能譜分析:X ... 於 www.o2cllence.co -

#23.如何使用EDS对材料进行定性定量分析? - 知乎专栏

通过对谱图进行分析得到如下检测结果: 样品所含各成分元素及含量。 eds成分分析. 可能我们在看到谱 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#24.六角柱狀氧化鋅觸媒在過硫酸鹽溶液中對土黴素和諾氟沙星進行 ...

本研究製備ZnO透過FE-SEM、FEG-TEM、EDS、UV-Vis、XRD、XPS、EPR、Zeta Potential與N2 adsorption/desorption analyzer等儀器進行材料特性分析, FE-SEM分析結果得知所 ... 於 www.airitilibrary.com -

#25.行政院原子能委員會委託研究計畫研究報告

圖3-28 G-S-1-Vc 試片進行EDS 沿銲冠中心線逐點成分分析。 .. 48 ... 圖3-42 EDS 成分分析結果。 ... 圖3-43 取樣位置G-U-1-1u-Pc 銲冠處的TEM 分析結果。 於 www.aec.gov.tw -

#26.EDS 分析注意事項

能量分散式X -ray 元素分析儀簡易操作手冊. (VERSION 1.1) ... 請確定EDS 偵測器伸入樣品室中。 *伸入EDS 偵測器: ... (D) 分析結果輸出制式報告Report Results . 於 microscope.cgu.edu.tw -

#27.原子分辨率EDS-EAG實驗室

在EAG實驗室,我們現在能夠以原子級執行能量色散X射線光譜(EDX / EDS)。 結果和討論. 沿<110>區域軸取向的InGaAsSb超晶格的原子分辨結構使用HAADF(Z對比度)STEM ... 於 eag.com -

#28.eds分析深度能量色散X射線光譜學服務 - Uhlwc

SEM EDS analysis:(SEM EDS分析).ppt. EDS定量分析誤差稍大,特別是有峰重疊及元素含量低的試樣,EDS分析結果不如WDS. XPP定量修正方法XPP法類似于PRZ方法。 於 www.bhodgsnrva.co -

#29.SEM- EDS在元素分析应用中可能存在的一些问题的分析 - CORE

摘要:本文探讨了扫描电镜/能谱仪(SEM/EDS)在应用中需注意的一些问题,从而得到可靠的EDS分析结果。 关键词:扫描电镜;能谱仪. 於 core.ac.uk -

#30.【技術資料】 異物の組成分析(SEM-EDS)

また、SEM に組み込まれた EDS(エネルギー分散型 X 線分析装置)を用いて、 ... EDS の分析結果より、異物 1 は Si を主成分とし、異物 2 は鉄の酸化 ... 於 www.tosoh-arc.co.jp -

#31.如何看懂EDX元素分析報告?EDX可以推估出樣品的化學分子是…

EDX/EDS可以提供直徑小到奈米(nm)尺寸區域的元素分析。 ... PDF 檔案SEM-EDX,EPMA(電子線勵起によるX線分析)では,定量分析結果は重量濃度として得られます。 於 www.standrwslt.co -

#32.ED-XRF光譜儀EDX-LE - 台灣島津科學儀器股份有限公司

ED-XRF光譜儀EDX-LE,是一款專用於篩選分析RoHS/ELV法規限制之有害元素的X射線螢光 ... 根據不同樣品,從開始測試到得到結果所需之測試時間基本上可在1分鐘內完成, ... 於 www.shimadzu.com.tw -

#33.X射線光電子能譜學- 維基百科,自由的百科全書

XPS也被稱作ESCA,這是化學分析用電子能譜學(Electron Spectroscopy for ... 標準的統計檢驗,如用於比較平均值的學生t檢驗,應被用於確定一組重複測量結果的平均值的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.eds原理

eds 原理. 掃描電子顯微鏡能譜儀(EDS)原理. X射線能量色散譜分析方法是電子顯微技術 ... 我現在不敢確定,因為根據得出的結果,來分析,似乎這樣才能解釋得通)EDS是測 ... 於 www.trsl.me -

#35.分析樣品元素,你需要的是EDS 還是EDX呢? | - 勀傑科技有限 ...

現今有許多光譜分析技術用於判別樣品的元素組成,其中X射線能量散布分析 ... 簡單也不簡單,從EDS 系統中獲得最佳結果確實需要一些初始設定,一般來 ... 於 www.kctech.com.tw -

#36.eds元素分析譜圖

掃描電子顯微/X 射線能譜分析法(scanning electron microscopy/energy ... 右圖為界面處的EDS分析,此結果顯示此兩種超導薄膜在成長及熱處理後並沒有元素擴散的問題。 於 www.thecrownvics.me -

#37.利用SEM以及配合EDS元素半定量分析结果 - 百度文库

利用SEM以及配合EDS元素半定量分析结果- 將完成管柱流動實驗之填充床取管柱前5公分與52公分處取樣,? 用SEM以及配合EDS元素半定量分析結果,近一步探討溶解/沈澱在多 ... 於 wenku.baidu.com -

#38.歐傑電子能譜儀/Auger Electron Spectroscopy

與EDS成分分析深度差異在於EDS為um等級而歐傑電子為nm等級成分分析,因此對於表面 ... 靈敏的儀器,因此,保時試片表面的原狀與潔淨,對分析結果的正確與否非常重要。 於 ctrmost.web2.ncku.edu.tw -

#39.電鏡能譜(EDS),作用真不簡單 - 每日頭條

比較重的元素諸如很多金屬和稀土元素的分析結果可以認為是定量的。 上海矽酸鹽研究所的李香庭教授對SEM和電子探針的EDS分析結果做過比較系統的講述, ... 於 kknews.cc -

#40.科技部基礎研究核心設施簡介

水份及溶劑等雜質,對分析結果有極大誤差,請預先除去,空氣敏感及難燃性樣品 ... 加裝微區元素能量分析儀(Energy Dispersive Spectrometer,EDS)可對 ... 於 research.nchu.edu.tw -

#41.SEM的eds結果分析元素是否准確 - 深圳SEO

該資料內容是關於SEM的eds結果分析元素是否准確,掃描電鏡eds元素定量分析時影響其准確度的因素有哪些,通過測SEM怎麼知道材料中各元素的含量准確不 ... 於 www.leosem.com -

#42.食藥署針對媒體報導台鉅公司質疑化粧品中石綿檢驗方法之回應 ...

... 方法驗出,是針對空氣檢測方式,並非官方今年3月招標的XRD所得的數據結果… ... 之影像分析」委託辦理計畫兩項標案,要求承辦實驗室分別使用PLM、XRD及TEM-EDS等 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#43.XRF,EDX,EDS三者的區別-成分分析-測試知識 - Bdrbmi

全元素分析,RoHS和金屬鍍層分析于一體的測試軟件; 同時可以顯示25種合金元素分析結果; 采用多種光譜擬合分析處理技術。 技術特點: 多準直器自動切換; EDX-1200 ... 於 www.gadgetsclnc.co -

#44.如何通过扫描电镜能谱分析,给出可信的成分分析结果?

一、能谱定量不准确的原因. 能谱(EDS)结合扫描电镜使用,能进行材料微区元素种类与含量的分析。其工作原理是:各种元素具有自己的X 射线特征波长, ... 於 www.phenom-china.com -

#45.【eds誤差】電鏡能譜(EDS),作用真不簡... +1 | 健康跟著走

对平坦的无水、致密、稳定 ...,摘要:本文探讨了扫描电镜/能谱仪(SEM/EDS)在应用中需注意的一些问题,从而得到可靠的EDS分析结果。 关键词: ... 的分析结果差别可能 ... 於 tag.todohealth.com -

#46.快速EM檢測服務(SEM,TEM,FIB):TEM/EDS快速檢測技術

並同步更新EDS分析軟體(Aztec),Aztec不僅有鎖定樣品位置之Autolock功能,也具有Tru map及Tru line等功能,使得分析結果更可靠,也能充分發揮場發射TEM/OXFORD X-Max ... 於 emda.itri.org.tw -

#47.新型X射線螢光分析裝置EDX-GP

新型能量色散型X射線螢光分析裝置EDX-GP介紹. ・發展概要、硬體概要 ... 分析報告書的製作. 測試前. 輸入樣品名稱後點擊「開始」. 報告書. 測試结果. 點擊報告書製作 ... 於 file.yizimg.com -

#48.微區螢光光譜分析儀Micro XRF_德國Bruker_產品介紹

我們將在 EDS 分析上長期累積下來的經驗,全部都運用到 M4 TORNADO 功能強大的分析 ... 形狀的區域(長方形、圓形、多邊形),就可以顯示選定區域內的光譜總合結果。 於 www.deantech.com.tw -

#49.微觀結構成分分析顯微鏡DM6 M LIBS - 汎達科技有限公司

將目視檢驗和定性化學檢驗組合在一個工作步驟中,與使用傳統SEM / EDS 檢驗相比, ... 化學分析,您可以使用搭載了LIBS的DM6 M 顯微鏡,得到更快速、精準的分析結果。 於 www.pentad.com.tw -

#50.EDS(色散譜) - 中文百科全書

(2)在同一時間對分析點內所有元素X射線光子的能量進行測定和計數,在幾分鐘內可得到定性分析結果,而波譜儀只能逐個測量每種元素特徵波長。 於 www.newton.com.tw -

#51.eds分析wt

關于EDS分析結果的求助_掃描電鏡(SEM/EDS)儀器社區_儀器信息網論壇, 2012/6/25 ... 另外,EDS分析的相對誤差也有相應的規定: a) 主元素(>20%wt)允許的相對 ... 於 www.delhdcas.co -

#52.異常箇所の原因解明分析① SEM-EDSによる元素分析 - ARATTE

・EDSは特性X線を利用して、試料表面の構成元素分析ができる。 ... SEM-EDSによる元素分析の例として、洗浄液によりステンレス板上に生じたシミの分析結果を示します。 於 pinealpha.jp -

#53.Quantax user manual chinese with HyperMap

所有的資料(Spectra, 定量的結果, Line scan, Mapping 及SEI 的圖)可以以同一. 個專案的方式儲存,協助日後資料的尋找及再分析。 資料夾預設位置. C:\Quantax User\Edx\ ... 於 tpsbl.nsrrc.org.tw -

#55.材料分析生力軍迎接後摩爾定律時代到來 EELS 能量損失能譜

事實上,EELS和EDS在輕重元素分析上是互補的關係,甚至在某些功能上 ... 在奈米材料分析或欲了解樣品厚度與TEM拍攝結果的關係時,可以利用EELS來直接 ... 於 www.ma-tek.com -

#56.七月2020 - 材料與材料分析(Materials and Materials Analysis)

C-2 X-光能量散佈能譜- 5/7 EDS能量解析度與能峰重疊 ... 另一個影響EDS定性分析結果是迷走X-光 (Spurious X-ray),迷走X-光產生額外的能峰,導致成份 ... 於 bownumatana.blogspot.com -

#57.品質好安心!MISOKA通過國立中興大學檢測!

MISOKA已通過國立中興大學奈米科學研究所「掃描式電子顯微鏡(SEM)奈米性分析+(EDS)成分分析」、「水接觸角測試」檢測! ... 檢測結果又是如何呢? 於 www.oricre.com.tw -

#58.「SEM/EDS」找工作職缺-2021年10月|104人力銀行

1、樣品故障分析(EFA/PFA)之執行以及分析報告撰寫。 ... 儀器操作與樣品分析, 例如FTIR,切片及SEM & EDS等儀器操作4.主管交辦事項 ... SEM/EDX操作及分析結果判讀3. 於 www.104.com.tw -

#59.重油媒裂工廠之一氧化碳鍋爐水幕爐管破損分析Failure analysis ...

使用SEM 觀察其爐管銹皮之橫截面,結果示於. 圖2。在鄰近基材處之銹皮較為緻密,外層有顆. 粒狀之物質存在。以EDS 進行元素分布. (Mapping)分析,可見知腐蝕產物除了 ... 於 www.anticorr.org.tw -

#60.eds 分析深度

主題:【求助】關于EDS分析結果的求助, 2012/6/24. 【求助】EDX的探測深度_掃描電鏡(SEM/EDS)儀器社區_儀器信息網論壇, 2010/2/2. 主題:【求助】EPR測電子濃度 ... 於 www.tanhoangrou.co -

#61.EDS {energy dispersive X-ray spectrometer} - 國家教育研究院 ...

以EDS {energy dispersive X-ray spectrometer} 進行詞彙精確檢索結果 ... X-ray spectrometer}, X射線能量散布分析儀. 以X射線能量散布分析儀 進行詞彙精確檢索結果 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#62.Bruker AXS S8 Tiger X光螢光分析儀 SPECTRAPlus 2.0 版 ...

準確度幾乎與定量分析結果接近。 (3) 優點. □ 收集所有元素量測數據,譜線圖可提供確認元素之存在與否。 於 report.nat.gov.tw -

#63.エネルギー分散型X線分光 (SEM-EDS分析のご紹介

・ご指定部位の元素分析結果(点・線・面)、及び検出された元素の半定量分析値[重量比率. (wt%)、原子組成比率(atom%)] をご報告致します。 Iron cose. Element wt% atom%. 於 sankobunseki.co.jp -

#64.EDS元素分析 - 人人焦點

4、信號處理和顯示系統:鑑別譜、定性、定量計算;記錄分析結果。 (三)EDS的分析技術. 1、定性分析:EDS的譜圖中譜峯代表樣品中存在的元素。 於 ppfocus.com -

#65.edx 元素分析

EDX/EDS可以提供直徑小到奈米(nm)尺寸區域的元素分析。 ... 看一篇文獻,表格中為EDX測得的元素比例,圖片為EDS測得的元素比例,兩個方法測定的結果為什么不一樣額. 於 www.pksubra.me -

#66.エネルギー分散型 EDS分析

そのピークがどの元素かを同定し,分析元素をパソコンの周期表で選択すると,自動計算で結果が出るようになっている。なお,EDSでは炭素より小さい原子番号の元素( ... 於 www2.city.kurashiki.okayama.jp -

#67.SEM & EDS & EBSD for Aluminum Alloy and Alloy Steel

所以就電顯樣品製備的角度而言,. 只是傳統研磨拋光是不夠的,如需. 更清晰的影像與分析結果,就必須. 採用更進一步的拋光方式。 Page 16. Poorly prepared sample –. 於 www.mse.ntu.edu.tw -

#68.环境扫描电镜中能谱仪的应用

EDS 定量分析结果,. 小数点后保留一位,原始数据可以多保留一位。 EDS分析的相对误差. (含量>20%wt)的元素,. 允许的相对误差. 於 bjchimei.com -

#69.電子顯微鏡(Electron Microscope) - 國立陽明大學‧儀器資源中心

一、TEM (JEOL JEM-1400plus)上機操作及照相、EDS元素分析、3D Tomography (3D影像重 ... 為避免浪費公共資源,請確認實驗設計良好,若並非儀器故障導致實驗結果不良, ... 於 www.ym.edu.tw -

#70.報廢日光燈中三基色日光燈之比例探討 - 大葉大學

另國內廢日光燈回收廠產生之「回收混合螢光粉」篩分結果大都介於在100mesh ... 之SEM-EDS 分析結果,由圖4 可知,三基色螢光粉中之銪、. 於 journal.dyu.edu.tw -

#71.高階製程的全方位分析解決方案MA+SA+FA+RA - 電子工程專輯

圖1:汎銓TEM與EDS分析Samsung各世代應用處理器結果(Exynos 9630, 8nm; Exynos 8895, 10nm;Exynos 7420, 14 nm)。 汎銓材料分析的另外兩項亮點為截面FIB ... 於 www.eettaiwan.com -

#72.AZtec EDS/EBSD 分析軟體> 捷東股份有限公司Jiedong

即時量化訊息: 在X-ray 訊息擷取同時,提供即時量化結果; 友善操作介面. EBSD 部分,偵測器是以高感度的CMOS EBSD 偵測器可配合EDS整合分析(Synergy ... 於 www.jiedong.com.tw -

#73.整合性材料檢測 - 國研院台灣半導體研究中心

本實驗室提供高品質的檢測分析服務以外,並提供客製化及整合性進行檢測技術方法研發。 ... 包含HRTEM的影像觀察晶體結構、STEM-HAADF原子序對比影像分析、及STEM- EDS ... 於 www.tsri.org.tw -

#74.eds分析EDS/EDX - Miubu

結果 ,EDS技術可以檢測到從碳(C)到鈾(U)重量低至1.0%的元素。 結合SEM本身,僅可以根據觀察樣品的放大倍數來調整給定目標樣品的特定分析區域。 於 www.houtwormbe.co -

#75.應用微波電漿進行不銹鋼表面氮化之研究 - 龍華科技大學

經氮化處理後之試片做微硬度. 分析,並以X 光繞射儀(XRD)分析氮化層結構、電子顯微鏡(SEM)觀察氮化層厚度以及. 能量發散光譜儀(EDS)觀察氮原子分布情形。實驗結果顯示電漿 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#76.eds 分析eds分析-專題-分析測試百科網 - ZPFUF

牛津儀器卓越的EDS定量分析技術可以得到準確的無標樣定量結果,若結合有標樣定量分析技術,主量,微量元素可得到更高如何使用EDS對材料進行定性定量分析? 於 www.highwaysminstries.co -

#77.sem eds 分析

汎銓最新引進的SEM EDS 化學成分分析可以清楚地呈現厚度只有約10 nm 的金屬層SEM EDS 針對前一頁照片d 綠色虛線框區域元素分析,結果有偵測到5 種元素,分別是a) Cu,b) O ... 於 www.rogerwolfson.me -

#78.eds分析基礎應用報告 - Dykpo

應用報告牛津儀器卓越的EDS定量分析技術可以得到準確的無標樣定量結果,若結合有標樣定量分析技術,主量,微量元素可得到更高 EDS Anwendung - Dr. med. 於 www.sibinlb.co -

#79.sem eds 分析範囲

SEM EDS針對前一頁照片d綠色虛線框區域元素分析,結果有偵測到5種元素,分別是a) Cu,b) O, c) Si,d) N與e) Ta。. f)為所有元素疊加在一起呈現的結果。. g) SEM放大 ... 於 www.newnortheast.me -

#80.如何利用表面分析工具,抓出半導體製程缺陷 - 科技新報

因此若當待測樣品由前文中提及的AES 或XPS 定性分析之結果為C、N、O 這類元素時,在製程中又可能涉及高分子有機材料,此時如果需要了解是哪一種有機化合物 ... 於 technews.tw -

#81.第三章結果與討論

洞、裂隙與礦物,之後將畫面擷取至另一台電腦,再利用能量分散. 光譜(EDS)進行分析。 16 件瓷器標本的分析結果,全都換算成氧化物,整理後列於表. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#82.電鏡測試中常用的元素分析方法_光刻人的世界

該方法準確性較高,用於顯微結構的成分分析。 定量分析樣品中含量較低的元素時,常用點分析的方法。 圖2 所示為陶瓷樣品的EDS 點分析結果。 於 www.gushiciku.cn -

#83.eds分析基礎

求助,EDS能譜分析– : 1. 可以.無論是sem還是tem均可,只是多數情況下,eds采用無標樣定量,定量分析結果是半定量的,不能作為決斷性證據,而只能做其他表征手段的support ... 於 www.sauerduels.me -

#84.高通量X-射線螢光分析技術於材料開發之應用

對於複雜成分的樣品,由於基質效應的影響,XRF檢測結果準確性可能不如傳統 ... 其他技術(如EDS和微型計算機斷層掃描等)相互串聯結合的特性,XRF分析 ... 於 www.materialsnet.com.tw -

#85.電弧爐爐碴資源化歷程

表3 全國25廠電弧爐爐碴之重金屬總量分析統計比較表(單位:mg/kg). 項目. 25廠2次平均值 ... 為使土壤重金屬調查結果分析有據,環 ... (d)Sg點EDS分析結果. 於 www.tgpf.org.tw -

#86.如何看懂EDX元素分析報告?為什麼同一個元素會出現多根頻譜 ...

應該說很多人看不懂元素分析報告,到底EDX可以告訴我們那些有用的資訊。 所以,當有人慫恿你把不良品那去EDS時,你有預期可以得到什麼結果?EDX真的可以幫助你釐清 ... 於 www.researchmfg.com -

#87.eds分析wt 電鏡隨談之能譜(EDS)Q&A - Lvnmk

EDS分析結果 中Wt%是基于什么的質量百分比?請各位版友賜教! 最佳答案本回答由提問者推薦匿名用戶1級2013-11-28 回答基本原理:高能電子束將分析樣品中元素的內層電子 於 www.janefishrbtanicalart.co -

#88.EDS定量結果の精度を向上させる方法:検出効率とeZAF SCC ...

このアプリケーションノートでは、EDS用のAPEX™ソフトウェアに追加された完全スタンダード定量分析(FSQ)について説明します。 於 www.edax.co.jp -

#89.日本電子株式會社:推出新型肖特基場發射(FE)掃描電子顯微鏡 ...

此外,標準的JEOL能量色散型X射線光譜儀(EDS)完全整合於"SEM Center"內,可實現從影像到元素分析結果的無縫採集。JSM-F100提供卓越的工作效率,高出 ... 於 www.businesswire.com -

#90.掃瞄電子顯微X射線能譜分析

所有樣品經SEM/EDS進行分析,結果顯示同一顆子彈試射後. 之彈孔周圍、背面瓣狀內側及彈殼內射擊殘跡元素組成可相互對. 劉中聖/桃園市政府警察局刑事鑑識中心. 於 www.hclf.org.tw -

#91.汎銓發表最新SEM EDS分析- DIGITIMES 智慧應用

SEM EDS針對Samsung Galaxy S8 CPU在6T-SRAM區域進行分析,偵測到5種元素,分別是Cu、O、Si、N與Ta。所有元素疊加在一起呈現的結果。 於 www.digitimes.com.tw -

#92.【求助】SEM-EDS打点分析的AT%和Weight% 结果(页1)

eds 判讀- 大家认为SEM-EDS打点分析的AT%和Weight%结果可信度有多大,或者说是准确度,我感觉人为因素影响很大!分析测试百科-Discuz!Archiver. 於 1applehealth.com -

#93.SEM/EDS 在AISI 1045 中碳鋼焊花表面與剖面上之分析

進行模擬焊接作業,隨機採集100顆大小不等之焊花,再以SEM/EDS 進行表面觀察及. 分析 ... 分析結果顯示,AISI 1045 中碳鋼焊花表面型態概可分為兩類變化特徵,第一類主. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#94.國立中山大學物理學系研究所碩士論文以電漿輔助分子束磊晶在 ...

板在真空及大氣的退火環境對基板表面的影響,在原子力顯微鏡觀察結果發現, ... 圖4-27(a) Sample A 之STEM 影像(b)Sample A 之cross section& EDS 分析…61. 於 etd.lis.nsysu.edu.tw -

#95.EDX X光螢光光譜儀EDX-7000/8000/8100 - 智恆科儀有限公司

分析 結束後,在顯示樣品圖像的同時以淺顯易懂之構圖顯示與元素名稱、濃度、3σ(測定偏差)。 一鍵即可輕鬆顯示「分析結果總覽」與「報告書」. 1-7.jpg. 1-8.jpg ... 於 www.wiseai.com.tw -

#96.eds 分析元素[定稿]EDS元素分析 - Gxear

不過做出來的成分比例結果有點疑問,特點及應用。實驗原理在現代的掃描電鏡和透射電鏡中,規定了EDS的定量分析的允許誤差(不包括含超輕元素的試樣)。 於 www.forumguinurope.co -

#97.Mini-SEM 操作手冊

EDS 軟體介面; EDS 訊號強度設定; EDS 分析步驟; EDS 電鏡參數輸入; EDS 分析結果輸出; 關機流程; 儀器狀況簡易排除. 注意事項. 實驗室內禁止飲食(包括水),並保持清潔 ... 於 www.mse.ttu.edu.tw -

#98.4.2 改變多元合金中白金含量之影響

經由EDS分析,其元素成分比例約為Pt22Fe14Co15Ni14Cu18Ag17 、. Pt29Fe14Co15Ni15Cu13Ag14、Pt56Fe7Co8Ni10Cu9Ag10,Pt含量與晶格常數(由XRD. 結果計算得知)之關係如 ... 於 ir.nctu.edu.tw