de beers血鑽石的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamesSuzman寫的 原始富足:布希曼族的生存之道,以及他們能教給我們什麼? 和李承倫的 鑽石大全都 可以從中找到所需的評價。

另外網站電影文章介紹:血鑽石 - Marco@羽林衛也說明:之前的一部電影:血鑽石--- 我覺得滿好看的。 ... 等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等鑽石 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和布克文化所出版 。

國立臺灣海洋大學 食品科學系 孫寶年、廖若川所指導 林亞璇的 攝食雲芝菌發酵高粱酒糟對吳郭魚抗熱緊迫之功效 (2017),提出de beers血鑽石關鍵因素是什麼,來自於吳郭魚、高粱酒糟、雲芝菌、適口性、消化率、比成長率、紅血球、熱休克蛋白、抗熱緊迫。

而第二篇論文朝陽科技大學 應用化學系碩士班 陳政男所指導 林曉珮的 利用MALDI-TOF質譜法進行大量、快速篩檢Zearalenone毒素之偵測技術 (2009),提出因為有 基質輔助雷射脫附游離飛行時間質譜法、玉米赤黴烯酮的重點而找出了 de beers血鑽石的解答。

最後網站什麼是衝突鑽石(又稱血鑽或戰爭鑽石)? - Baunat則補充:BAUNAT NV 對沖突鑽石實行零容忍政策。我們只向信譽良好、廣受敬重的鑽石製造廠家採購鑽石。這些廠家全部按照金伯利進程的標準而行事。 通過此 ...

原始富足:布希曼族的生存之道,以及他們能教給我們什麼?

為了解決de beers血鑽石 的問題,作者JamesSuzman 這樣論述:

★ 《人類大歷史》作者哈拉瑞盛讚:「深具啟發、精彩好看!」 ★ 2017年《華盛頓郵報》最佳非虛構類寫作圖書 ★ 2017年美國國家公共廣播平台(NPR)年度好書 人類的祖先,過得比你我想像的更美好! 在非洲南部喀拉哈里沙漠上,居住著現存人類最古老的布希曼族。 然而,當今天台灣人每週得拚命工作40小時, 四萬年來,布希曼人只靠採集狩獵15小時,就能過著富足、永續的生活。 他們是怎麼做到的?又如何逐漸在現代化衝擊下喪失了「原始富足」? 與布希曼族相知相惜25年的人類學家, 重新思考當代世界對於財富、工作、社會與生命的意義。 依靠打獵、採果子過活就一定落

後又貧困,農業就一定代表富裕與進步嗎?過去我們都相信如此。但人類學家的研究發現,南部非洲的布希曼族在過去長達四萬年的歷史中,透過獵捕跳兔和劍羚,採集馬拉瑪豆和曼傑提果,每週只需勞動15個小時就能攝取到足夠的營養。在全世界最乾燥、最貧瘠、最不宜人居的沙漠中,布希曼人透過獨特的生活模式與思維,藉由滿足極少的物質需求,過上優渥的生活。 《原始富足》作者詹姆斯‧舒茲曼在1991年首次與喀拉哈里沙漠上的布希曼人接觸,此後在納米比亞、波札那兩國與他們一起生活長達25年,培養出深厚的友誼。藉由本書他提醒我們,農業革命以來的歷史雖然只占全人類歷史的一小段,不但徹底地改變了人類生活,更驅使已經擁有豐富資源

與便利生活的現代人不斷疲於奔命,無止境地追求更多的財富。然而,舒茲曼強調,「原始富足」並非只是節儉或隨遇而安,而是一種誕生於狩獵採集者與環境的特殊關係、對獵物的同理、關注當下、「不」未雨綢繆、絕對平等的社會組織與心態的生存方式。為了維持這樣的生活,他們發展出獨特的習俗,包含羞辱獵人、禮物交換等等。 ■布希曼的孩子讚嘆白人農夫的財富,但很納悶為什麼他們儘管有吃不完的食物,卻經常鬱鬱寡歡。在布希曼人的世界裡…… ►分享,在布希曼人社會中至關重要,一個不分享的人並不能被稱之為人。 ►姓名,而非血緣,決定一個人的親屬身分。跟你名字一樣的人就是你的爺爺或孫子。 ►時間,就像日出日落,

是不斷循環的。因此過去與未來沒有差別。 ►領土,只要遵守正確的禮節,不同地區的布希曼人可以共享土地上的資源。 ►恩奧,人與動物身上都有恩奧,在生命開始與結束之時,都會導致天氣突變。 ►獵人,可以與環境對話,甚至和獵物合為一體,從獵物的視角和周遭世界互動。 ►肉類,是最「強」的食物,需要受到嚴格的習俗規範來分配,才能防止他人的嫉妒。 ►動物,和人類分屬不同的民族,每個動物都有獨一無二的風俗與生活方式,但在遠古時代,人與動物是可以通婚的。 近代,在歐洲勢力進入非洲之後,布希曼人傳統的生活方式受到嚴重的衝擊,狩獵的式微不僅改變了他們的食物來源,也扭曲了他們的人際關係。金錢破

壞了傳統的禮物的概念。獵殺大象淪為滿足遊客獵奇的觀光活動。當廉價的糖與碳水化合物成為主食,大量布希曼人染上了糖尿病。然而,儘管生活貧困,他們有些人仍留在家鄉、持續採集,或許代表原始富足並未消亡。現在的他們,一腳踩在沙漠,一腳踩在現代社會。 《原始富足》不僅是生動細膩的民族誌,更是發人省思的民族史詩。舒茲曼透過豐富的田野資料,呈現布希曼族理解生命、時間、土地、食物與社會關係的獨特思維,並詳述布希曼人與西方殖民勢力、其他少數民族、金錢經濟及現代國家體制的衝突,更進一步反思人類文明的起源、歷史與演化的關係、狩獵採集與農耕民族的差異與衝突,以及西方世界對於環境汙染、私人財產和不平等問題的看法。

當「現代富足」並未帶來解放,休閒變成一種需要奮力爭取的權利時,《原始富足》是一部重新審視人類生存的著作。這本書告訴我們,文明得以永續發展的條件,或許就藏在布希曼人的社會之中,因此了解人類狩獵採集的文化,對於回應我們當前的種種挑戰至關重要。 各界推薦 專文推薦:宋世祥(中山大學人科學位學程專任助理教授、「百工裡的人類學家」創辦人)、洪伯邑(台大地理系副教授) 專業推薦:王驥懋(台大生物產業傳播暨發展學系助理教授)、江玉敏(「故事東非」版主)、朱剛勇(「人生百味」共同創辦人)、李取中(《大誌雜誌》、《週刊編集》總編輯)、阿潑(轉角國際專欄作者)、馬躍.比吼(紀錄片導演)、廖雲章

(「獨立評論」頻道總監)、鄧湘漪(《流亡日日》作者)、顧玉玲(社運工作者) 全球專家好評 「一本深具啟發性、精彩好看的傑作,描述了納米比亞的採集社群從石器時代的相對富足過渡到當代的貧窮與悲慘的過程。舒茲曼一方面記述了政治與經濟如何在最終仍征服了那些已瀕臨絕跡的狩獵採集者,一方面擺脫了現代的自負與浪漫幻想,闡述我們該如何以他們為師,向這群生活在世界上最邊緣的族群與其即將消逝的生活方式中學習。」──哈拉瑞,全球暢銷巨作《人類大歷史》與《人類大命運》作者 「這本書每一頁都提供了豐沛的知識,而且涵蓋了從狩獵及獵物追蹤,到我們如何思考時間、金錢、價值及成功的重要見解。」──伊莉莎白‧馬歇爾

‧湯瑪斯(Elizabeth Marshall Thomas),布希曼族研究經典著作《無害的民族》作者 「這本半回憶錄、半民族誌的美麗之書提供了一扇窗,讓我們得以窺見史上最古老的人類文化的生活……如果你曾試圖想像如何不以物質財產、而是以人際關係的強弱來衡量財富的話,那麼你就該讀這本書。」──韋德.戴維斯(Wade Davis),《生命的尋路人》作者 「一首美麗、打動人心的讚歌。《原始富足》謙卑而不虛矯、溫柔而不濫情。這本書既讚揚了一種古老的生活方式,也哀悼了我們因一股腦地追求物質而失去的一切。」──彼得‧戈德溫(Peter Godwin),《當鱷魚吃掉了太陽》作者 「要知道人

類歷史上人們大多時候的生活樣貌為何,你就必須要找到一個仍舊保有傳統狩獵採集模式的地方……我們很幸運,人類學家詹姆斯‧舒茲曼做到了……他告訴我們,我們大多數祖先的生活其實過得比我們想的更好。我們總是自我蒙蔽,誤以為其他文明的生活相當刻苦,而我們現代的文明生活相較之下更加美好。」──《紐約客》 「舒茲曼的散文描寫及他與其田野對象之間的情感,引發了讀者真摯的同理……他對那消逝中的生活方式的迷人刻畫,啟發舒茲曼反思我們當今的世界:一個重視財富與所有權高於一切的世界。舒茲曼對布希曼人的生活及其過去與現在的描述,有如醍醐灌頂,令人茅塞頓開。」──《華盛頓郵報》 「舒茲曼巧妙地將他的經驗及觀察,

和人類演化、人類移民的歷史及歐洲人抵達之後的非洲人的命運等課題交織糅合。這本書的主旨埋藏著更大的野心:挑戰讀者對於狩獵採集者的生活與對人性的看法。」──《經濟學人》 「舒茲曼對非洲南部沙漠風景的描述讓人身歷其境,他對布希曼人遭遇的困境的分析讓人感同身受,他也能體會到他們雖然不斷改變但依舊純樸的生活方式所帶來的樂趣……這是一本見微知著、領悟透徹且充滿吸引力的著作。」──《科學》期刊 「一本引人入勝的著作……半民族誌、半回憶錄,它淒美地描述了一個瀕臨絕種的文化。」──《星期日泰晤士報》 「舒茲曼能栩栩如生地描繪南部非洲廣袤且迷人的大地、他對人與大自然昔日的約定的哀悼,以及他對每個

芎瓦西人溫暖且富有情感的描繪,使這本書成為一本引人入勝、甚至深刻動人的寫實作品。」──《愛爾蘭時報》 「因為忽略、傷害與誤解,一種古老的生活方式終將絕跡……然而,舒茲曼主張,布希曼人現在仍能教導我們一種社會秩序,能以許多方式使人類生存得更加自由、公平,且與生態環境和平共處。」──《新科學人》 「一幅鮮明且富有同理心的描繪。」──《金融時報》 「一部關於喀拉哈里的人類祖先、充滿靈性的民族誌……是對曾一度活躍、如今較乏人問津的人類學文獻的重要貢獻。」──《科克斯書評》 「在他思慮深遠的觀察中,舒茲曼將焦點放在芎瓦西族,他已與他們共同生活超過二十年……本書生動地檢視了一個被現

代性暴力徹底改變的社會。」──《書單》雜誌

攝食雲芝菌發酵高粱酒糟對吳郭魚抗熱緊迫之功效

為了解決de beers血鑽石 的問題,作者林亞璇 這樣論述:

本研究將高粱酒糟 (sorghum distillery residue, SDR) 以雲芝菌 (Trametes versicolor LH1) 進行固態發酵,評估吳郭魚攝食雲芝發酵之高粱酒糟 (f-SDR),提升抗熱緊迫之功效,雲芝酒糟粗蛋白質含量可提升 9.8%,並降低粗纖維含量 7.1%。體型大小不同之吳郭魚於常溫 (25°C) 及高溫 (31°C) 攝食添加大豆粉發酵物 (soybean meal fermented products, f-SBM)、 SDR 及 f-SDR 之鰻魚飼料皆以 f-SDR 之適口性最佳。體型較小的吳郭魚 (322.8 ± 43.1 g) 在高溫 (3

1°C) 對 f-SDR 的攝食量高於 f-SBM 及 SDR。體型較大的吳郭魚 (495.1 ± 72.1 g) 在高溫 (31°C) 下餵食 f-SDR 成長率及比成長率最高。以體外試驗模擬吳郭魚體內消化,表觀乾物質消化率以 f-SBM 最高 (84.32%), SDR 次之 (67.09%), f-SDR 最低 (53.53%);表觀蛋白質消化率以 f-SBM (86.84%) 顯著 (p

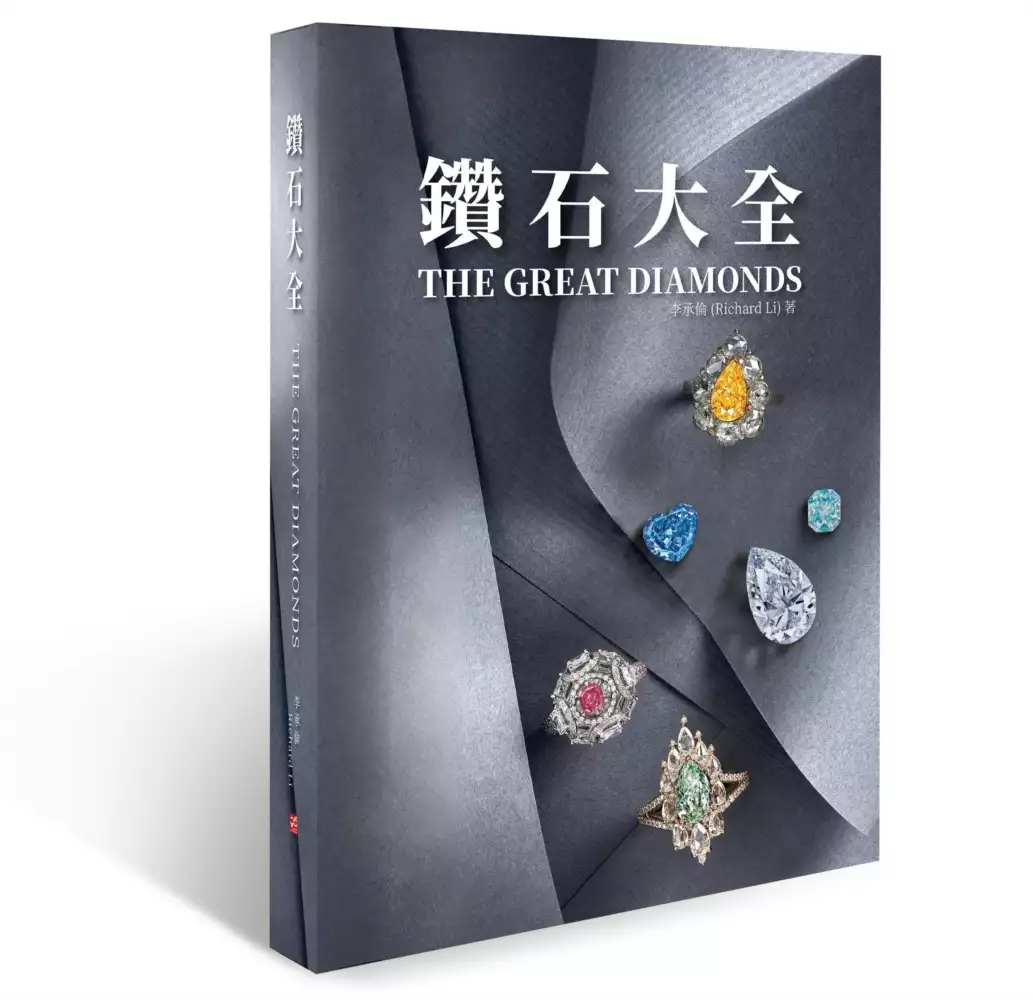

鑽石大全

為了解決de beers血鑽石 的問題,作者李承倫 這樣論述:

【這一本,是您掌握全球鑽石市場投資資訊及學習鑑定的必備聖典!】 本書由侏羅紀博物館創辦人——寶石獵人李承倫(Richard Li)著作,踏尋世界鑽石秘境,結合歷史、市場動向、礦區資訊,並由全球第二大EGL歐洲寶石鑑定所-台灣實驗室,結合專業實務經驗,提供您學習鑑定鑽石淵學的集大成之作! 今日滿街巷口的精品店,都能看到鑽石的蹤影,但你曾經想過鑽石是由何時開始普及的呢? 鑽石的普及是直到了 17 世紀才揭開序幕,西元 1600 年,東印度公司的成立幾乎壟斷了鑽石的交易市場,直到 17 世紀中期被迫放寬政策,從那時候才開始有許多私人公司有機會交易鑽石,法國貿易商人「塔維尼埃

(jean baptiste Tavernier) 」,是具記載第一位的跨洲鑽石貿易商人,他在 1631~1668 年間,六度東航至世界各地,其中第二次的東航(1638~1643) 到達了印度,目睹了蒙兀兒帝王的孔雀寶座,並親赴自舉世聞名的「戈爾康達 (Golconda) 」,紀錄當地開採鑽石的盛況,塔維尼埃將這些故事記載在他的遊記,並將這些鑽石的資訊帶回歐洲…… 本書從鑽石產業的起源及商業沿革開始談起,內容詳細講述鑽石的來源與形成過程,以及各種關於鑽石的必學知識,包含:鑽石的基礎性質、探勘、主要產地、鑽石的4C與價格,以及鑽石的鑑定儀器,並且更深入說明天然鑽石、合成鑽石、鑽石類似石的各種鑽石

相關的介紹,這本集結了所有鑽石的相關知識,為有興趣研究鑽石的人們不能錯過的鑽石寶典。 本書特色 ★用深入淺出的方式,將所有鑽石相關知識集結於大成。 ★作者結合專業實務經驗深入50多個國家礦區,加上30年鑽石交易實戰經驗,30年鑽石交易實戰經驗,全部心血集結於此作。 ★「鑽石大全」不只為了傳承鑽石知識,更是一本為藏家打造的秘笈,可讓你從完全不懂鑽石到成為專業藏家,從專業藏家晉身國際精準投資家。

利用MALDI-TOF質譜法進行大量、快速篩檢Zearalenone毒素之偵測技術

為了解決de beers血鑽石 的問題,作者林曉珮 這樣論述:

玉米赤黴烯酮 (Zearalenone,ZEA) 毒素是黴菌毒素 (Mycotoxin) 中的一種,乃真菌的二次代謝產物。常見於受污染之玉米、大小麥、燕麥。目前穀物的保存技術較以往進步,受黴菌毒素污染的農作物比例相對減少。台灣官方衛生署公告穀物中ZEA的分析方法,必須使用一次性的免疫親合管柱(immunoaffinity column)對黴菌毒素進行濃縮後再以HPLC分離及定量,然而對於大部分未受污染的農作物樣品的檢驗,仍需支出同樣高成本及時間,並不符合經濟效益。若需要大量的樣品檢測,以衛生署公告的方法常造成不必要的資源浪費,因此開發低成本、快速、靈敏的可靠初步篩檢方法先行偵測出未受污染的穀

物,則可避免不必要的浪費。在本篇論文中,我們運用MALDI-TOF MS本身具有高靈敏度、並可大量且快速的樣品分析之優點開發具有低成本,且可大量初步篩檢ZEA毒素之分析方法。在本方法中,以矽藻土去除基質的樣品製備方法既簡單且成本低廉,由實驗結果發現以鋁箔為輔助偵測ZEA毒素時可得到比其它基質更好的偵測效果,其圖譜在低質量範圍背景雜訊干擾少,展現出良好的均勻性。使用此方法的樣品製備成本低於台幣10元,平均分析一個樣品也的時間只要1分鐘左右,偵測極限則可低至 10 ppb,與官方公告方法之偵測極限相當。

de beers血鑽石的網路口碑排行榜

-

#1.血鑽石國家2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和 ...

全球最大鑽石生產公司De Beers,不僅提供鑽石生產夥伴國家購買疫苗的經費,並持續支持鑽石產地的環境生態、物種保育,落實ESG、善盡企業永續責任。 #瀕臨 ... 於 year.gotokeyword.com -

#2.戴比尔斯开始售卖人造钻石的真相 - 知乎专栏

不只在宝石中,而且在人类所有拥有的财富中,最有价值的就是钻石… ... De Beers与其联营伙伴共聘用了超过20,000名员工,遍及整个钻石产品供应线。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#3.電影文章介紹:血鑽石 - Marco@羽林衛

之前的一部電影:血鑽石--- 我覺得滿好看的。 ... 等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等鑽石 ... 於 marco206.pixnet.net -

#4.什麼是衝突鑽石(又稱血鑽或戰爭鑽石)? - Baunat

BAUNAT NV 對沖突鑽石實行零容忍政策。我們只向信譽良好、廣受敬重的鑽石製造廠家採購鑽石。這些廠家全部按照金伯利進程的標準而行事。 通過此 ... 於 www.baunat.com -

#5.俄羅斯「血鑽」遭抵制全球鑽石貿易不再熠熠生輝

「我們很難帶來任何新的產量,」戴比爾斯執行長Bruce Cleaver在開普敦接受採訪時說。 Shah說,長期無法獲得俄羅斯鑽石將破壞整個行業,損害印度成千上萬的 ... 於 hk.finance.yahoo.com -

#6.轉載:血鑽石財富光影下述說殘酷不為人知的故事

為讓世人知道這個殘酷的真相,茲維克著手拍攝「血鑽石」。 ... 等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等鑽石商在 ... 於 emilycsh.pixnet.net -

#7.戴比爾斯的鑽石商業帝國,竟被義烏人民給打敗了 - 每日頭條

然而,也正是曾經如此推崇天然鑽石的戴比爾斯,在近日宣布正式推出人工鑽石系列產品。 人造鑽石真能洗血鑽污名? 2018-10-15. 於 kknews.cc -

#8.CVD鑽與天然鑽石沒兩樣?人造鑽石市場正以每年15% 幅度成長

「鑽石恆久遠,一顆永流傳」,De Beers在1947年成功將人類追求愛情的心境,轉化為 ... 早在 2016 年,曾主演過電影《血鑽石》的李奧納多,就曾與其他億萬富翁共同投資 ... 於 www.madediamond.com -

#9.人工鑽石搶生意李奧納多也力挺 - 天下雜誌

鑽石市場巨頭戴比爾斯(De Beers)的科學家團隊,正奮力擊退可能搶走天然 ... 曾主演電影《血鑽石》(Blood Diamond)的李奧納多因為支持合成鑽石的 ... 於 www.cw.com.tw -

#10.血鑽石Blood Diamond - Ryan's Diary - 痞客邦

De Beers 的“鑽石恆久遠,一顆永流傳”相信大家一定都聽過。這句廣告語的英文版本──“The Diamond is Forever”1953年推出以來,就一直沿用至今,更是被 ... 於 imryan.pixnet.net -

#11.血腥鑽石未演先轟動- 國際- 自由時報電子報

茲維克執導的新片「血腥鑽石」(Blood Diamond,暫譯)訂十二月中旬首映, ... 讓國際知名珠寶商戴比爾斯(De Beers)侷促不安,因為該片揭露了鑽石 ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.最新消息 - Alishan Diamond

台灣第一家生產培育鑽石,合成鑽石, 天然鑽石, 實驗室鑽石, CVD, HPHT. ... DE BEERS、PANDORA 搶進,合成鑽石憑什麼紅? by 經理人 | 10 Feb 2022 | Jewelry#市值 ... 於 www.alishandiamond.com -

#13.用地圖看懂世界經濟_鑽石壟斷供應商De Beers - Y.C. Life

自從19世紀末(1870年)南非發現礦脈後,非洲開啟了掏金熱,過程危險鬥爭複雜,依然讓人前仆後繼的陷入鑽石所帶來的財富,知名電影血鑽石也因此而來。 於 ycxlife.weebly.com -

#14.不再是血鑽石! 從實驗室製造的鑽石正流行 - 三立新聞

為了不重蹈過去血腥鑽石開採的覆轍,世界上最大的鑽石開採商De Beers公布了鑽石可追溯來源的平台,表示自己的鑽石來源完全合法,並且受其他鑽石商的 ... 於 www.setn.com -

#15.鑽石產地、交易及相關的政治問題|天然寶石 - 珠寶·古玩

[內容提要]:電影《血鑽》的上映,將將鑽研業推向風口浪尖。 ... 等鄰國,塞拉里昂的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等鑽石 ... 於 www.okxyz.com -

#16.俄羅斯鑽石業巨頭Alrosa 加入同業戴比爾斯的區塊鏈溯源平台

註:衝突鑽石,由於鑽石開採的高額利潤往往被人覬覦,在許多戰爭區域被開採並銷往市場的未切割鑽石被稱為「衝突鑽石(又稱血鑽石)」,依照聯合國的定義, ... 於 www.blocktempo.com -

#17.拒絕血鑽石業界巨頭De Beers成功利用區塊鏈平台追蹤鑽石足跡

鑽石 業巨頭De Beers集團本周四宣布,它的區塊鏈試點平台已成功追蹤100顆高價鑽石從礦區到零售的完整過程。這個名為「Tracr™」的平台預計於今年稍晚 ... 於 blockcast.it -

#18.了解鑽石 - 點睛品

作為全球最大鑽胚供應集團De Beers Group 旗下DTC 鑽石配貨商,周生生大部份鑽石均 ... 約束的供應商選購鑽石毛坯或打磨的鑽石原料),杜絕所有不道德的血鑽流入市面。 於 tw.chowsangsang.com -

#19.血鑽石Blood Diamond - Divergence - 痞客邦

血鑽石 (又稱衝突鑽石或戰爭鑽石)指的是「一種開採在戰爭區域, ... 公司戴比爾斯,戴比爾斯控制無所不用其極的控制鑽石的供應量,並藉此操控鑽石的 ... 於 weitzern.pixnet.net -

#20.是不是《血鑽》電影看多了?你買鑽石還問是不是南非的嗎?

也因為這樣,俄羅斯的埃羅莎(Alrosa)成為僅次於戴比爾斯(De Beers)的鑽石生產商。 2、你知道現在鑽石產值最高的地方是哪嗎. 不是南非,是 ... 於 zi.media -

#21.血鑽(電影) - 维基百科,自由的百科全书

《血鑽》(英語:Blood Diamond,台湾译《血鑽石》)是一部2006年由愛德華·茲維克(Edward Zwick)執導的戰爭電影。由李奧納多·狄卡皮歐、珍妮佛·康納莉和吉蒙·休斯 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.de beers血鑽石的原因和症狀,台灣e院的回答

在de beers血鑽石這個產品中,有5篇Facebook貼文,粉絲數超過3萬的網紅CSR在天下,也在其Facebook貼文中提到, #能替社會帶來正面影響的鑽石 新冠疫情影響世界運行的 ... 於 hospice.mediatagtw.com -

#23.血鑽石blood diamond - 皮膚專科朱芃年醫師的醫學美容部落格

目前除了向De Beers購買原鑽的92個看貨商嚴格遵守「金伯利流程」外,也訂定「最佳職業守則」,僅購買來自無衝突地區的合法鑽石提供市場。知名珠寶品牌包括蒂芙尼Tiffany & ... 於 tsuitsuiyamakasi.pixnet.net -

#24.美鑽道德旅程的重要意義 - Forevermark

De Beers Forevermark珠寶設計師Jade Trau是鑽石匠師家族的第五代傳人,因此可說是流著鑽石之血。她運用De Beers Forevermark美鑽設計鑽飾時,最感引以為傲,因為她 ... 於 www.forevermark.com -

#25.【波卡多試片室】女人最好的朋友?!-血鑽石Blood Diamond

國際特赦組織和「全球證人」(Global Witness,曾出版一份調查報告,指控De Beers從「血腥鑽石」獲取巨利)等人權團體強烈要求鑽石交易應擔負道德責任,美麗高貴的寶石應 ... 於 pocato.pixnet.net -

#26.Blood diamond - 機車本色- 痞客邦

戴比爾斯集團原本在安哥拉、獅子山與剛果民主共和國都設有據點,向當地黑市採購鑽石原石。二○○○年七月,聯合國安理會決議對獅子山實施鑽石禁運;戴比爾 ... 於 fishyu0818.pixnet.net -

#27.殘酷血鑽石好萊塢天后拒戴 - 討論區

外傳掌控全球50%鑽石來源的DeBeers,花費5億元廣告經費要扭轉血鑽石的印象,DTC對此不願意證實,但表示,De-Beers所有鑽石來源皆經過金伯利流程。 於 forum.babyhome.com.tw -

#28.如何在多棱的鑽石行業中獲勝:戴比爾斯公司的故事 - 简体中文-

在最近召開的沃頓商學院領導力講座(Wharton Leadership Lecture)上,戴比爾斯公司(De Beers)總經理蓋瑞斯·彭尼(Gareth Penny)使用多媒體資料向 ... 於 www.knowledgeatwharton.com.cn -

#29.您的鑽石;吸了多少血?血鑽石述說殘酷不為人知的故事

當然,禁運的效果是有限的,透過賴比瑞亞和幾內亞等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(DeBeers)和蒂芙尼(Tiffany)等鑽石商 ... 於 zd0000385.pixnet.net -

#30.英王子妃帶頭反血汗,人工鑽成鑽石巨頭De Beers最危險敵人?

2006年底,電影《血鑽石》(Blood Diamond)上映,為了囤積鑽石,發動一場動輒5,000人死亡的真相大白於世人眼前;也等於給了人工鑽一個天上掉下來的出頭 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#31.血鑽石 - 小青蛙543的部落格

Hope Diamond 現存最多詛咒最大的藍色鑽石45克拉鑽石恆久遠, ... 中國大陸都被洗腦結婚就一定要用鑽戒鑽石也因為De Beers近乎獨占的方式哄抬價格 於 frog543.pixnet.net -

#32.用科技杜絕「血鑽石」!區塊鏈在商場的6 個應用 - 經理人

區塊鏈自動化和不可篡改的特性,不僅大大加強紀錄的可信任度,更減少交易資料整理的手續。現在,De Beers 打算將Tracr 平台開放給所有鑽石業者,讓每顆 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#33.鑽石拒「染血」 經認證就OK - 苦勞網

而據《紐約郵報》報導,片中影射的業界龍頭南非戴比爾斯集團(De Beers Group),曾要求導演艾德華玆維克在片尾加註「以上情節純屬杜撰」, ... 於 www.coolloud.org.tw -

#34.血鑽石–訴說殘酷的真相

血鑽石 (Blood Diamond)財富光影下述說殘酷不為人知的故事 ... 亞和幾內亞等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和 ... 於 candafunyes.wordpress.com -

#35.台北市金銀珠寶商業同業公會

第一人工鑽石,據文獻係奇異公司(G.E )在1953年成功製出(另有一說是瑞典通用電氣公司ASEA ),此後,不斷有團結投入合成鑽石的研發,包括De Beers 日本的東銘芝碳化物 ... 於 www.lgnh.com.tw -

#36.如果鑽石是行銷騙局,那人造鑽石也沒好到哪裡去

這句廣告詞不僅讓全球最大鑽石供應商戴比爾斯(De Beers)名垂廣告史, ... 這種鑽石稱為「血鑽石」或「衝突鑽石」,人造鑽石廠商認為,天然鑽石廠商 ... 於 blog.moneydj.com -

#37.血鑽石

但是近來,一部由李奧納多主演的電影《滴血鑽石》,揭露了有些非洲國家的反. 政府武裝,曾非法開採鑽石,以此籌措 ... 只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等鑽石. 於 host.tdjhs.tyc.edu.tw -

#38.血鑽石 - life - 痞客邦

為讓世人知道這個殘酷的真相,茲維克著手拍攝「血鑽石」。 ... 獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等 ... 於 yanglin.pixnet.net -

#39.血鑽:永恒的愛代價是草菅人命? - 綠活地圖

求婚要買鑽石戒指?這個潮流原來始於1940年鑽石品牌公司De Beers的廣告宣傳。 據統計,市面上的鑽石,每四顆之一 ... 於 wherevergreen.hk -

#40.【李奧納多、英國王妃梅根帶頭「反血汗」!人工鑽成鑽石巨頭 ...

李奧納多、英國王妃梅根帶頭「反血汗」!人工鑽成鑽石巨頭De Beers最危險敵人?】 鑽石這項奢侈品,爭議在於來源十分血腥,當年電影《血鑽石》(Blood ... 於 zh-cn.facebook.com -

#41.戲說『血鑽石』~血鑽怨靈 - 阿葆的天空

這是貴夫人們不可錯過的一部電影:《血鑽》(Blood Diamond), ... 等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和 ... 於 subaoz.pixnet.net -

#42.〈區塊鏈大應用〉全球最大鑽石採礦商Alrosa加入De ... - 鉅亨網

衝突鑽石,又稱血鑽石,是未經切割的鑽石,來自戰爭衝突地區,被軍事武裝團體用來 ... Tracr 區塊鏈平台由De Beers 與其他鑽石產業領導者共同開發。 於 news.cnyes.com -

#43.您的鑽石 - 成佛網站

《血鑽》的背景是1990代末期的獅子山共和國,當時,為了搶奪鑽石礦的開採權和走私的 ... 只要黛比爾斯 (De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等鑽石商在媒體上持續大打廣告創造 ... 於 www.teacher.aedocenter.com -

#44.Diamonds Are for Never 鑽石並非恆久遠? - 人間福報

但好萊塢新上片的電影「血鑽石」,由李奧納多狄卡皮歐和迪蒙胡索主演,以鑽石如何資助非洲 ... He said all of the diamonds De Beers sells are legitimately mined. 於 www.merit-times.com -

#45.黃彩鑽 - 鑽石教育中心

黃鑽在百年的形成過程中,通過暴露在氮中獲得它們的顏色。帶黃的鑽石, ... “戴比爾斯”(De Beers),重達234.65克拉的淺黃色鑽石,於南非開採的。 4. 紅十字鑽石. 於 www.diamond-edu-dy.com -

#46.社會課的補充資料--血鑽石 - 小凱的移動城堡

為讓世人知道這個殘酷的真相,茲維克著手拍攝「血鑽石」。 ... 獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany)等 ... 於 chingkaiyu.pixnet.net -

#47.鑽石是一場百年騙局 - 夏小強的世界

於是戴比爾斯說,非洲的鑽石都帶血,並且呼籲大家不要買。 電影《血鑽》. 針對非洲圍繞鑽石爭奪的血腥戰亂,戴比爾斯 ... 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#48.世界鑽石巨頭戴比爾斯-不想談的過去|方格子vocus

DeBeers, 礦坑, 南非, 鑽石, 勞工權益, 黑人, 戴比爾斯, 塞西爾羅茲, 鑽石 ... 不提過往戰區血鑽石、不說強佔當地部落住地址為了鑽石資源,但如今許多 ... 於 vocus.cc -

#49.鑽石可以變得更「道德」嗎? | BeautiMode 創意生活風格網

2006年,電影《血鑽石》(Blood Diamond)以20世紀90年代為背景,描繪了以 ... 例如戴比爾斯(De Beers)集團準備試行一項名為GemFair的計畫,為道德 ... 於 www.beautimode.com -

#50.人工鑽石魅力多!即使如此,您還是想買天然鑽石嗎?

實際參考知名鑽石企業,戴比爾斯集團(The De Beers Group of ... 「血鑽石(Blood diamond)」指的是反政府組織為籌措資金、換取武器等資源所開採、 ... 於 brandfugetsu.tw -

#51.人工合成鑽石 - 凱姊相談室

代表恆久不變的鑽石生產商De Beers 長久以來誓言不會出售實驗室生產的鑽石,但面對時時進逼的人造鑽石製造商,也終於順應潮流。 不過,天然鑽石難免多少讓人有與「血鑽石」 ... 於 katalinabon.com -

#52.AMC王品鑽石公司介紹

全球最高品質 婚戒第一品牌 AMC王品鑽石 婚戒專門店介紹AMC王品鑽石是戴比爾斯(DEBEERS)旗下的公司在台灣所設立. 於 www.amcdiamonds.com.tw -

#53.鑽戒背後悲慘故事,吳淑珍知道嗎? @ 賴鵬智的野FUN特區

網路上傳來介紹正在上映的電影「血鑽石」,才知吳淑珍所戴鑽戒背後有那麼 ... 曾出版一份調查報告,指控 De Beers從「血腥鑽石」獲取巨利)等人權團體強烈要求鑽石交易 ... 於 blog.xuite.net -

#54.88克拉D色無瑕白鑽HK$8800萬蘇富比上拍 - 藝術展覽、拍賣新聞

鑽礦位於該國的Jwaneng(據悉當地語言上有「生產小石頭」之意)地區,由鑽石界霸主De Beers及博茨瓦納共同擁有,可說是最為人熟悉的鑽礦。 於 hk.thevalue.com -

#55.鑽石要跌價了?科學家在實驗室「養出」大鑽石!比天然的更純

如今的鑽石行業巨頭De Beers 公司,在1947 年推出了「A Diamond is Forever」(中文譯作「鑽石恆久遠,一顆永留傳」)的行銷活動,將鑽石跟婚姻承諾聯繫在一起。 於 www.storm.mg -

#56.淺談鑽石一二事(下)、猴子森林小學堂(第三回) - 科博電子報

電影《血鑽石》就是描述鑽石的利益而在獅子山引發多年的內戰。 ... 上唯一訂有統一評價標準的寶石品種,目前市面上約85%的鑽石都受到戴比爾斯(De Beers)公司嚴格的控 ... 於 web2.nmns.edu.tw -

#57.【探索世界】鑽石的代價獅子山共和國的內戰之源 - 經典雜誌

近日一部名為《血鑽石》(Blood Diamond)的電影裡,飾演男主角的李奧納多有句台詞說:「在美國,鑽石代表錢 ... 比爾斯(De Beers)發言人荷莉形容該電影「太過情緒化」。 於 www.rhythmsmonthly.com -

#58.《血鑽石》(Blood Diamond)電影評論

觀賞本片之後,把鑽石商戴比爾斯(De Beers)的廣告金句「鑽石恆久遠,一顆永流傳」對比《血鑽石》影片的情節,你是否還相信廣告詞背後的浪漫與唯美? 於 hre.pro.edu.tw -

#59.Blood Diamond - Vanilla - 痞客邦

『血鑽石』財富光影下,述說殘酷不為人知的故事「末代武士」導演艾德華茲維克在偶然 ... 等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和 ... 於 duke7814.pixnet.net -

#60.你會為未婚妻選擇人造鑽石嗎? - 雜誌

人權組織在荷李活的說明下廣泛地宣傳「滴血鑽石」的說法,號召人們關注鑽石開採 ... 和德比爾斯(De Beers,總部設在倫敦的Anglo American的子公司)認為,人造鑽石的 ... 於 dgnet.com.tw -

#61.莫彩曦的10萬元真鑽當鋪拒收,讓PTT熱議的未來鑽石可買嗎?

因此,天然鑽石在環保人士眼中被冠上血鑽石說法,當然有更多鑽石是合法 ... 翻譯成「鑽石恒久遠一顆永留傳」,是在1947年由鑽石商「De Beers」推出, ... 於 www.kimuragold.com.tw -

#62.De Beers以區塊鏈抵制仿冒品和血鑽石 - DigiTimes

如何確定每顆鑽石的出處和可追溯性,一直是鑽石廠商的當務之急,否則隨著消費者的人道意識提高,一旦有血鑽石流入市面,衝突鑽石開採和交易的過程, ... 於 www.digitimes.com.tw -

#63.鑽石可以變得更「道德」嗎? – CSRone 永續智庫

例如戴比爾斯集團準備試行一項名為GemFair的計劃,為道德來源的手工和小規模採礦(ASM)鑽石創造一條安全透明的銷售途徑。戴比爾斯集團首席執行官Bruce ... 於 csrone.com -

#64.鑽石=愛情?百年老店靠「壟斷」與「營銷」創造商業神話

血鑽 、人造鑽石、戴比爾斯的回擊 ... 為鑽石找到 愛情這個標的物,是戴比爾斯的一大創造。在此之前,鑽石是 寶石、是神蹟、是超自然力量的來源。 於 www.stockfeel.com.tw -

#65.De Beers新系列體現重質而非重量不只賣鑽石而大力進行環保 ...

所以品牌鑽石的來源可追溯性與道德開採是為品牌的核心價值,例如在2003年解決了「金伯利進程」衝突鑽石問題,有助於根除著名的非洲血鑽非法貿易。除了產地 ... 於 stylenculture.hk01.com -

#66.洗清血鑽石汙名De Beers開發APP來幫忙 - 地球圖輯隊

為了確保鑽石的開採一切合法,並且洗清非洲鑽石給人都是血鑽石的印象,全球鑽石開採貿易公司De Beers推出了一款APP,而這款APP第一個試行的地方就是 ... 於 dq.yam.com -

#67.Diamond:鮮血、汗水與泥土,一部鑽石貿易的全球史

戴比爾斯在二十世紀時掌握了全球近九成的鑽石生產與銷售,在南非、巴西、亞洲各地開採鑽石,並透過併購公司、控制銷售管道、囤積開採鑽石,來維持鑽石高額的價值,他們運用 ... 於 www.cptw.com.tw -

#68.電影心得--血鑽石@沈寂,也是一種聲音 - 個人新聞台

電機系詹皓鈞 【血鑽石】要血流成河才能洗練出一顆鑽石! "Blood Diamond"這部電影的背景是1990代 ... De Beers的「鑽石恆久遠,一顆永流傳」相信大家一定都聽過。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#69.【中非共和國】企業請勿以血鑽石圖利 - 國際特赦組織

國際特赦組織要求各國政府與國際鑽石公司,如Beers、Signet支持對鑽石業設立更嚴格的規定。鑽石公司應該調查他們的供應鏈是否犯下人權迫害、武裝衝突或 ... 於 www.amnesty.tw -

#70.血鑽石與De Beers鑽石的社會責任組別:第二組組員 - SlidePlayer

大綱 一 血鑽石 二 De Beers的歷史 三 企業道德的內涵 四 道德發展階段 五 社會責任的五柱 六 De Beers的社會責任 七 De Beers盡到五柱中的哪些責任 八 哪些企業盡到 ... 於 slidesplayer.com -

#71.人工的比天然好?鑽石市場悄悄吹起新風潮 - 財訊

若是鑽戒要用來祝福畢生的婚姻,那怎能是染血的「血鑽石」,破壞環境得來的 ... 鑽石業龍頭戴比爾斯(De Beers)也感受到這股潮流,2018 年5 月底 ... 於 www.wealth.com.tw -

#72.De Beers 將推出一款能追蹤和認證鑽石的APP Gemfair

這是De Beers 在鑽石行業的最新解決方案,希望可以解決血鑽問題,以及在鑽石供應鏈中,塞拉利昂和利比里亞等貧窮非洲國家突出的混亂、衝突和犯罪等 ... 於 ifashiontrend.com -

#73.李奧納多投資新創生產天然鑽保證絕不是血鑽石

此外, Diamond Foundry 擁有約200名合作的寶石設計師,並能將生產的原. 石直接送到設計師手上雕琢,再於線上售予客戶,少掉傳統鑽石大盤商De Beers 或Tiffany. 於 www.factdiamond.com -

#74.貴的永流傳:經典行銷案例「鑽石」背後的故事

The Diamond is Forever) — De Beers. 這句由鑽石產業巨頭De Beers1947年推出 ... 不知道你有沒有看過李奧納多主演的《血鑽石》(Blood Diamond)? 於 rulescreative.medium.com -

#75.【無痛擁有】一克拉成本只要9000 元,人造鑽石市場正以每年 ...

1947 年De Beers 一句「鑽石恆久遠,一顆永流傳」,讓人類追求愛情的心境, ... 《血鑽石》的李奧納多,就曾與其他億萬富翁共同投資一間新創公司(鑽石 ... 於 buzzorange.com -

#76.从根源防范非洲“血钻”-De Beers 推出能追踪和认证钻石的app

全球最大钻石生产商、Anglo American(英美资源公司)旗下的De Beers(戴比尔斯)表示,将推出一款能追踪和认证钻石的app:Gemfair. 於 www.sohu.com -

#77.鑽石首飾| 高級珠寶品牌| De Beers 台灣官方網站

De Beers 戴比爾斯以創造最好的鑽石珠寶首飾而聞名。探索我們標誌性的訂婚和結婚戒指、鑽石耳環和其他高級珠寶。 於 www.debeers.tw -

#78.洗清血鑽石污名,De Beers 開發App 來幫忙| TechNews 科技新報

自從好萊塢電影《血鑽石》(Blood Diamond)2006 年上映後,非洲國家軍閥利用鑽石開採資助內戰等問題攤在世人面前,獅子山共和國、安哥拉、象牙海岸等內戰 ... 於 technews.tw -

#79.血鑽石線上看

從全球鑽石商De Beers 的例子,可以看出思考區塊鏈應用的3 大步驟。 阿彻是一个地道的战争贩子,靠倒卖战区钻石为生,他在监狱中无意得知渔夫所罗门手里有 ... 於 nr.barometermedan.net -

#80.De Beers:給我一顆鑽石,我就能扛起大象

Janet謝怡芬與De Beers,要告訴我們,一個有關於鑽石珠寶商在非洲搬運大象的故事:Moving Giants 大象遷徙計劃. 於 www.vogue.com.tw -

#81.Movie 血鑽石 - monotonous life - 痞客邦

【血鑽石】一片的背景設定在1990年代,飽受內戰及社會動亂之苦的獅子山 ... 占世界鑽石市場四成的鑽石業老大De-Beers在「血鑽石」上映前投下廣告費達 ... 於 artttherry54321.pixnet.net -

#82.鑽石賣這麼貴,這個手握全球90%鑽礦的男人有責任 - 华盛通

這袋小石頭正是引起全球巨大轟動的「血鑽」。 ... 説起戴比爾斯這個鑽石行業的「黑老大」,我們就不得不提到一個「狠人」:恩斯特·奧本海默。 於 www.hstong.com -

#83.鑽石的黑暗面歷史悠久,比它璀璨閃亮的那一面還要古老

二十世紀末,多家非政府組織曝光了「血鑽石」(blood diamond)的醜聞,血鑽石指的是在發生軍事衝突的地區開採並非法走私至歐洲,並回頭資助非洲戰事 ... 於 www.thenewslens.com -

#84.科學家在實驗室「養殖」鑽石,大鑽戒越來越不值錢了?

2006年由「小李子」李奧納多·狄卡皮歐出演的電影《血鑽石》,將鑽石 ... 如今的鑽石行業巨頭De Beers 公司,在1947 年推出了「A Diamond is Forever」. 於 www.diamondream.asia -

#85.#血鑽石- YouTube

人命不值錢!中國入侵非洲盜採「人血黃金」!瘋狂掠奪緬甸翡翠成「血鑽石」翻版? -汪潔民姚惠珍江中博【57爆新聞精選】 · 57爆新聞. 57爆新聞. Verified. 於 www.youtube.com -

#86."血钻"。世界大众传媒的反应 - Rough & Polished

因此,伦敦Evening Standard 1月份采访莱昂纳多•迪卡普里奥报道说:“当电影首先问世时,金刚石集团De Beers陷入困境。它转为进攻,雇佣了好莱坞RP社同世界钻石委员会 ... 於 www.rough-polished.com -

#87.(轉)血鑽石之爭,一場守護鑽石的運動 - silis 席麗詩寶石藝術

金伯利進程證書制度到現在已經走過13年的歷史,然而,這麼多年過去,血鑽石真的和我們說拜拜了嗎? 血,充斥著恐怖暴力;鑽石,光華璀璨。 於 sosdog3535.pixnet.net -

#88.鑽石|標籤Tag - 世界高級品LuxuryWatcher

戴比爾斯集團發佈了最新研究調查《2022年鑽石行業洞察報告》,了解現在年輕一代審視、研究和購買鑽石的關鍵趨勢。 鑽石 De Beers 戴比爾斯 Diamond. 於 www.luxurywatcher.com -

#89.Lab-Grown Diamond Facts - 了解培育鑽石的魅力 - Silubr施鉑

「鑽石恆久遠,一顆永留傳」一句源自於1947年戴比爾斯(De Beers)的廣告標語, ... 還記得李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)在2006年出演的電影《血鑽石》嗎? 於 www.silubr.com.tw -

#90.非洲之淚 血鑽石 - 史家周刊Historian

1888年,英國大亨塞西羅.羅德斯(Cecil.Rhodes)創辦至今仍為世界鑽石龍頭企業的戴比爾斯(De Beers),該公司的經典行銷 ... 於 fjuhistorian2011.pixnet.net -

#91.KOL Livia 真實體驗與鑽石0距離- JOY COLORi

高貴不貴的鑽戒,JOY COLORi 未來鑽石婚戒推薦性價比更高,避免血鑽石環保愛地球! ... 令父子不同調的實驗室培育鑽石|如何破除De Beers的魔咒? 於 www.joycolori.com -

#92.國際專刊201910 第七十四期每月二 ... - 臺南市私立慈濟高級中學

戴. 比爾斯的勢力大多在非州,跟血鑽產區重合。鑽石給戴比爾斯帶來了無盡的利. 益,卻也曾給廣袤的非洲大地帶來了深重的苦難。 於 www.tcsh.tn.edu.tw -

#93.用微波整鑽石?人造鑽石新技術勢顛覆傳統產業

目前市面上約有1/4的鑽石是所謂「血鑽」,即在戰爭地區開採, ... 全球最大天然鑽石生產商戴比爾斯(De Beers)早前亦宣布,成立由實驗室培植的人造鑽石 ... 於 hk.on.cc -

#94.戴比爾斯De Beers DTC LINE 2.5克拉鑽石18K白金17.5cm 手錬

歡迎來到淘寶iBrand日本二手奢侈品,選購戴比爾斯De Beers DTC LINE 2.5克拉鑽石18K白金17.5cm 手錬, 爲你提供最新商品圖片、價格、品牌、評價、折扣等信息, ... 於 world.taobao.com -

#95.「我手上的未來鑽石只要38萬!」人造鑽石將在大遠百開賣...你 ...

有「鑽石女王」之稱的謝淑英,透過新品牌JOY COLORi引進人造鑽石, ... 的訴求,也對傳統的開採鑽石大廠如戴比爾斯(De Beers)也造成了不小的影響。 於 www.bnext.com.tw -

#96.一部我喜歡的影片~~血鑽石 - 痞客邦

母親節那天終於租借到這部我期待很久的片子──血鑽石。 ... 等鄰國,獅子山的鑽石走私還是可以找到交易的管道,只要黛比爾斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany踢昏你)等鑽石 ... 於 bh490519.pixnet.net -

#97.De Beers品牌故事:用簡單詞語傳達深厚意義,鑽石不只是 ...

得到了第一桶金,Cecil Rhodes開始收購規模比較細的鑽石礦,其後得到Rothschild Family(羅富齊家族)的支持,並於1988年成立了De Beers,亦同時控制 ... 於 www.etnet.com.hk -

#98.Diamond: 鮮血、汗水與泥土, 一部鑽石貿易的全球史| 誠品線上

Diamond: 鮮血、汗水與泥土, 一部鑽石貿易的全球史:從礦石到珍寶, ... 國有化浪潮及血鑽石第六章西方世界的鑽石開採:二十一世紀戴比爾斯鑽石世界的瓦解. 於 www.eslite.com