barometer中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦克勞斯•施瓦布蒂埃里•馬勒雷寫的 后疫情時代:大重構 和馬克.海瑟林頓,強納森.偉勒的 極端政治的誕生:政客如何透過選舉操縱左右派世界觀的嚴重對立都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台大胡佛東亞民主研究中心Asian Barometer: Home也說明:中文 │ English ... Data for all fourteen countries and territories covered by the Fourth Wave of the Asian Barometer Survey are now available.

這兩本書分別來自中信 和有方文化所出版 。

醒吾科技大學 觀光休閒系所 陳治宇所指導 邱創毅的 旅客滿意度與重遊意願之研究-以北港形象商圈為例 (2021),提出barometer中文關鍵因素是什麼,來自於形象商圈、滿意度、重遊意願、北港。

而第二篇論文國立臺北商業大學 企業管理系(所) 陳玫真所指導 張瑜庭的 智慧家電購買意願之研究-以創新擴散理論 與科技接受模式為基礎 (2021),提出因為有 創新擴散理論、科技接受模型、智慧家電的重點而找出了 barometer中文的解答。

最後網站barometer - 从英语翻译成中文 - PONS 词典則補充:在PONS在线词典中查找barometer的英语中文对照翻译。包括免费词汇训练器、动词表和发音功能。

后疫情時代:大重構

為了解決barometer中文 的問題,作者克勞斯•施瓦布蒂埃里•馬勒雷 這樣論述:

新冠病毒席捲全球之際,顛覆了國家治理、經濟運行和社會交往的方式,革新了人們的固有認知。在這場空前危機中,人類社會的裂痕從未像今天這樣一覽無餘,社會分化、公平缺失、合作乏力、全球治理與領導失靈等問題尤為明顯,甚至有人以“新冠紀元”作為新的紀年方式來凸顯新冠疫情的決定性影響。在未知與恐懼中,人們不禁會問:疫情過後,人類社會的未來將會是什麼模樣?世界又該何去何從?鑒於此,世界經濟論壇創始人克勞斯•施瓦布攜手“每月晴雨錶”管理合夥人蒂埃里•馬勒雷適時地帶來了《後疫情時代:大重構》一書,旨在為國家、社會、企業與個人在後疫情時代的發展道路指引方向。 書中從三個維度系統梳理了未來世界的新格局。第一個維度

評估疫情對五大宏觀領域的集中影響,即經濟、社會、地緣政治、環境和科技;第二個維度深入微觀層面,考察具體行業和企業的現狀和前景;第三個維度關注個人,推測疫情對我們每個人的生活及心理造成的影響。 作者認為,事關存亡的危局也是反省的良機,蘊藏著變革的潛力。疫情仿佛將人類帶到了一個十字路口。其中一條路通向更美好的世界,一個更加包容、公平和敬畏自然的未來世界;另一條路則會帶領我們回到原來的世界,危機與風險層出不窮,人類社會險象環生。因此,我們必須做出正確的選擇。這些挑戰未來所產生的後果或許超出我們的想像,但人類重建世界的能力同樣遠超我們的想像。 克勞斯•施瓦布 1938年

出生于德國拉文斯堡,世界經濟論壇創始人兼執行主席。1971年出版《機械工程行業的現代企業管理》一書,提出“多方利益相關者”理念,並于同年成立了世界經濟論壇。 施瓦布教授擁有弗裡堡大學經濟學博士學位、蘇黎世聯邦理工學院工程學博士學位和哈佛大學甘迺迪政治學院公共管理碩士學位。除擔任論壇領導職務外,他於1972年出任日內瓦大學教授。施瓦布先生曾榮獲17項榮譽博士。他所著的《第四次工業革命》(2016年)被譯為30種語言,引起了廣泛關注。 蒂埃里•馬勒雷 1961年出生於法國巴黎,是“每月晴雨錶”(Monthly Barometer)管理合夥人。馬勒雷的職業經歷包括建立世界經濟論壇全球風險網路團

隊,並擔任議程團隊總監。 馬勒雷先生曾求學于巴黎索邦大學、法國社會科學高等研究院和牛津大學聖安東尼學院。他擁有經濟學和歷史學碩士學位,以及經濟學博士學位,曾供職于投資銀行、智庫、學術和政府機構(其中三年在巴黎的法國總理辦公室任職)。他發表了多本商業和學術著作,出版了四本小說。 引言 第一部分 宏觀層面的大重構 第一章 概念框架——當今世界的三大特徵 相互依存 瞬息萬變 錯綜複雜 第二章 經濟復蘇 新冠疫情下的經濟 經濟增長和就業 財政政策和貨幣政策 第三章 社會的重構 不平等 社會動盪 “大”政府的回歸 社會契約 第四章 地緣政治的重構 全球化和國家主義 全球治

理 中美對抗的加劇 脆弱國家和失敗國家 第五章 環境的重構 新冠病毒和環境 大流行病對氣候變化和其他環境政策的影響 第六章 技術的重構 加快數位化轉型 接觸者追溯、接觸者追蹤和接觸者監測 反烏托邦的風險 第二部分 微觀層面的重構(行業和企業) 第七章 微觀趨勢 不斷加速的數位化 具有韌性的供應鏈 政府和企業 利益相關者理念和ESG 第八章 行業復興 社會互動和去緻密化 行為改變——長期性變革與暫時性改變 韌性 第三部分 人性的重塑 第九章 重新定義人性 人性本善?人性本惡? 道德選擇 第十章 心理健康 第十一章 人生重要事項的變化 創造性 時間 消費 自然與健康 結 論 致 謝 注 釋

親愛的中國讀者: 當我撰寫《後疫情時代:大重構》一書的中文版序言時,世界許多地區正在面臨第二波新冠疫情。歐洲和美洲大部分地區的確診病例數量創下新高,而疫苗距離投入使用尚需數月時間,一些國家已經恢復了2020年春季採取的封禁措施。 但在中國以及東亞和太平洋其他地區,情況則和上述趨勢明顯不同。在這些地區,疫情已基本得到控制,V形經濟復蘇已經到來,社交生活已經基本恢復到疫情暴發前狀態。在中國國慶長假期間,6億多中國人實現了安全的國內旅行。 中國的快速復蘇表明,在戰勝疫情威脅之後,我們完全可以實現“大重構”。當然,這種重構絕非是指回到過去。這些地區的經濟和社交生活雖然

已經回到正常軌道,但也發生了一些根本性的變化:社會和經濟體系的韌性已經增強,為應對新冠疫情之類的挑戰做好了更加充分的準備。 和世界其他地區一樣,新冠疫情在暴發之初給東亞地區帶來了衝擊。這種病毒起初並不為人所知,其傳播速度之快、造成的危害之大,超越了100年前西班牙大流感以來的任何一次疫情。因此,在疫情暴發之初,世界各國充滿恐懼、恐慌和不確定性,也就不足為奇了。 然而,中國、新加坡、新西蘭和韓國等國實現了全民一心、共同抗疫的局面,克服了新冠疫情帶來的各項挑戰。相比其他國家,這些國家的政府果斷採取行動,廣泛動員社會資源,開展強有力的社會合作並進行資訊共用,因此能夠以更可持續的方式,更加迅速、強

勁地從疫情中復蘇。 相關數字一目了然地說明了此次疫情帶來的衝擊和隨後的復蘇過程。中國是最初的疫情中心,但其經濟與社會在2020年春季開始復蘇,到秋季已經實現連續幾個月沒有國內感染病例。與此同時,儘管中國經濟在2020年第一季度出現了大幅負增長,但到第三季度已經實現強力反彈。 中國正將抗擊新冠疫情的經驗教訓納入制度建設。和其他國家一樣,中國認識到需要建立傳染病快速回應機制;各級政府官員應該開展更加有效的防疫工作;要發動廣泛的社區力量,快速、有效地實施疫情防控措施。 我相信,中國將會吸取這些經驗教訓,也將因此實現更加穩健的發展。與此同時,我也希望世界各國在此次疫情之後能更加深刻地認識到:我們

是同住在一個星球上的人類命運共同體,我們擁有並且應當攜手創造一個共同的美好未來。 正如我在本書末尾所述,在後疫情時代,我們有兩條道路可以選擇:一條道路通向光明的未來,社會經濟更加包容、更可持續、更有韌性;另一條道路則帶領我們走向更加動盪、危險和不宜居住的世界。 我們必須做出正確的選擇。在此,我鄭重邀請各位讀者一起努力,共同塑造更加美好的世界。 克勞斯•施瓦布 2020年10月於日內瓦

旅客滿意度與重遊意願之研究-以北港形象商圈為例

為了解決barometer中文 的問題,作者邱創毅 這樣論述:

隨著台灣經濟的快速成長,國內旅遊人數也逐年攀升,而獲取旅遊資訊的管道也從早期的收聽廣播、收看電視、電影,演變到近幾年來網路資訊的興起,因此休閒旅遊成為現代人不可或缺的生活,也帶動了國人從事觀光休閒活動。老街商圈結合當地傳統習俗、地理景觀、人文特色及當地建築特色來吸引外地遊客。當各地遊客重複造訪的次數增加,將逐漸失去吸引遊客的特色,各個形象商圈的特色差異性已逐漸相同。本研究主要探討北港形象商圈遊客滿意度與重遊關係之關聯性。透過網路發放問卷,正式問卷於2021年2月11日至2021年2月20日進行施測,共發放400份問卷,扣除無效問卷52份,有效問卷348份,有效問卷比例87%。透過SPSS(2

0)for windows 套裝軟體進行分析。分析方法包括描述統計分析、信度分析、獨立樣本T檢定、單因子變異數分析、皮爾森積差相關分析及雪費事後分析。研究結果發現,年齡、職業、平均月收入會顯著性影響旅遊滿意度;另外年齡、婚姻、職業會顯著性影響重遊意願;此外,研究結果中發現滿意度會顯著性影響遊客重遊意願。因此建議北港形象商圈相關單位在周邊環境、古蹟維護及人員態度能維持一定水準,藉此維持北港形象商圈的遊客數量。關鍵詞:形象商圈、滿意度、重遊意願、北港

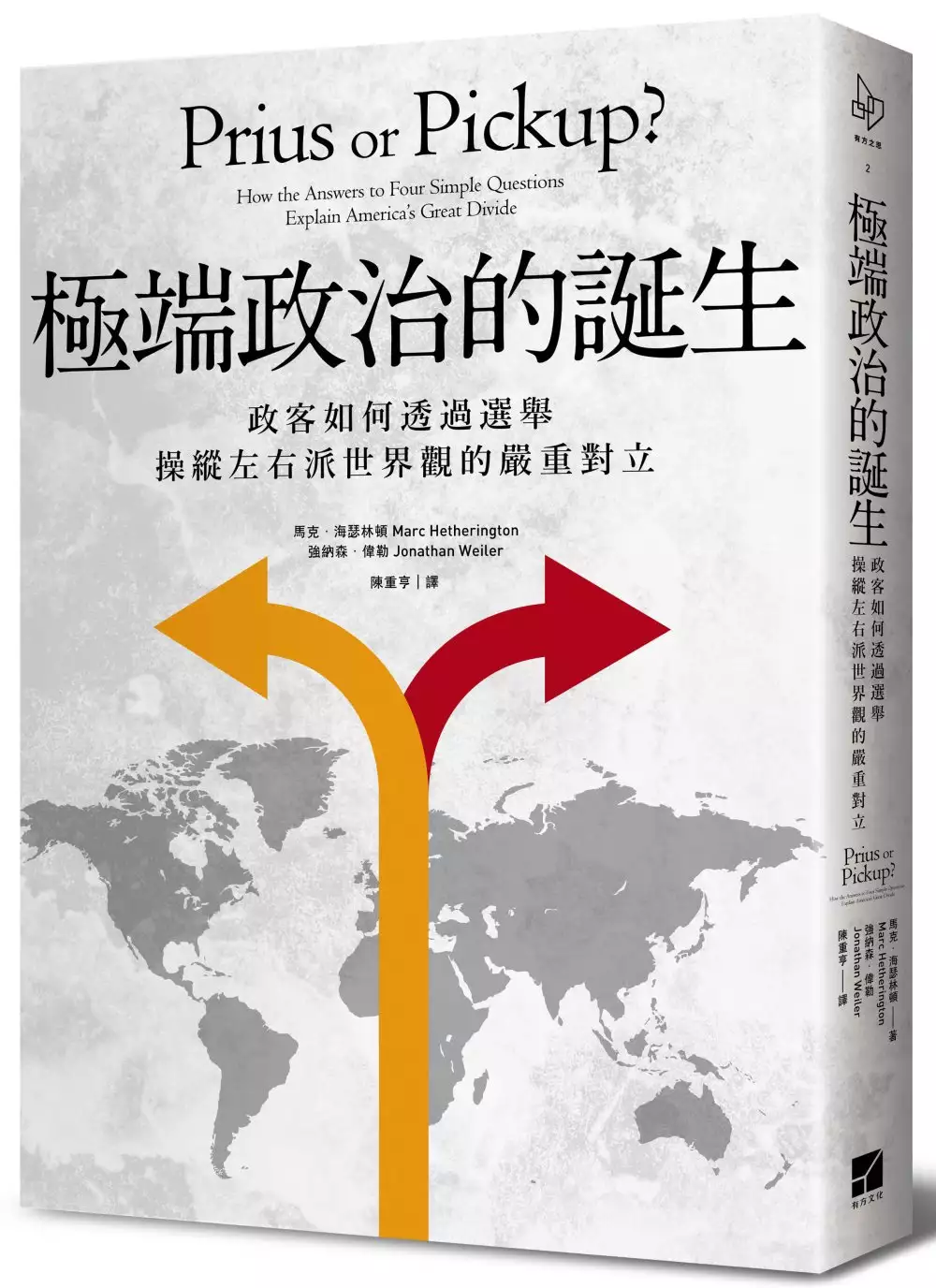

極端政治的誕生:政客如何透過選舉操縱左右派世界觀的嚴重對立

為了解決barometer中文 的問題,作者馬克.海瑟林頓,強納森.偉勒 這樣論述:

你一直想不通: X粉Y粉都不理性,要如何因應? 假新聞充斥,為什麼要突破同溫層這麼難? 敵對陣營的支持者到底在想什麼? 為什麼那些政治立場不同的人,連生活品味都好像特別差? 但是,對方也有同樣疑惑----- 《極端政治的誕生》 為政治兩極對立的現況,提供真正關鍵而精準的解析 你的車庫停著什麼車?你喝的是哪裡買的咖啡? 你是貓星人還是狗星人?你更喜歡住在城市還是鄉下? 喜歡宣稱「政治歸政治,____歸____」? 很遺憾的,你的投票傾向,無一不在你的生活選擇之中被揭露。 我們在日常生活中的選擇,從教養觀、上班地點、飲食品酒, 聽的音樂、看的電影、喜歡的運

動,都透露著我們的政治偏好。 正因如此,政治立場與己相左的人似乎更是方方面面不能入眼, 從他的投的票到衣著美學都令人嫌惡。 兩位屢獲研究獎項肯定的政治學者海瑟林頓和偉勒, 在此為美國、甚至廣及全球許多國家的政治分裂僵局,提供了政治心理學上的關鍵解釋。 政治對立,不再是過去所以為的意識形態分歧, 而是層次更為深入、更為基礎性的對立——「世界觀」的對立。 個人的天性是謹慎自持或隨性外放,構成了「世界觀」,也影響了個人是保守或自由的政治傾向。但當這種天性上的差異被政客有意挑起時,引發的恐懼或排外感,將促使雙方趨向極端對立,甚至水火不容。從英國脫歐、川普當選到歐洲各國保

守派的反移民聲浪,都是極為典型的例證。 作者指出,要克服雙方日趨兩極的差異,只得更全面的掌握那些造成差異的心理衝動,了解政客是如何操縱民眾思維以謀取利益。唯有讓彼此價值觀融合,才能凝聚民主、不受權威和極端主義的侵蝕。 本書切時、有趣且深具啟發,適合所有對國內外局勢感興趣的讀者。 名人推薦 內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授|王宏恩 加拿大約克大學副教授|沈榮欽 政治大學選舉研究中心研究員兼中心主任|蔡佳泓 ————導讀推薦 作家、出版人|顏擇雅 關鍵評論網內容長|楊士範 ————好評推薦 (以上均按姓氏筆畫排序) 好評推薦 《極端政

治的誕生》這本書,簡潔又連貫地介紹了美國政治科學界對於美國、以及全世界政治兩極化的最新實證研究。閱讀本書對於政治學的學者、政治工作者、乃至於對於當今兩極化政治憂心的選民們都有所助益。——內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授|王宏恩 本書精彩之處,(在於)作者不僅提供了一個框架,得以將生理反應、生活習慣、職業、就業與住宅選擇、社會議題以及黨派偏好串連起來,產生一個首尾一致且完整的解釋,並且利用這個框架,進一步說明社會與政治變遷的原因,從而解釋當代極端政治誕生的緣由。——加拿大約克大學副教授|沈榮欽 《極端政治的誕生》一書用了很多研究、調查和分析來討論美國民眾對兩黨的支持偏好,以及生

活和世界觀的差異性。雖然是以美國為主,但其實對台灣讀者應該也有蠻多可以思考之處。台灣因為歷史因素,政治取向比較沒有一般民主政治上常見的「左右」之分,也因此放到同樣脈絡去討論時會比較困難,但讀者依然可以試著把台灣兩大黨支持者帶入思考。另外以作者所稱之「混合派」(類似台灣常講的「中間選民」),在研究分析後,整體來說會偏向保守派而多於自由派,也可以提供給台灣讀者一些思考方向,比如說拿來思考2018年底的各項公投議題,就是很有意思的角度。——關鍵評論網內容長|楊士範 用非常有趣的方式來解析分裂的美國,這原本是大家都認為團結一致的國家……(本書)揭示我們在許多方面是如何分裂、因何分裂,尤其是政治方

面的議題。——《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 對美國(還有歐洲)社會、政治方面的黨派紛爭根源以及對於民主政體的不利後果,有極為特殊的洞察心得和有趣探索。本書值得大家一起來關注!——布魯金斯學會(Brookings Institution)高級研究員|湯瑪斯・曼恩Thomas E. Mann 這是政治科學方面,為廣大讀者撰寫的最精彩著作!本書深具權威性、可讀性,極具吸引力,而且討論的議題非常重要!——凡德比大學公共政策與社會科學系MWS講座教授|拉里・巴特爾斯Larry Bartels 作者運用四個簡單問題來解釋美國人與政治的關係,讓我對美國政治的理解有了根本性

的改變。現在他們把這些觀察、研究和心得寫成有趣的書。只要你想搞清楚這個政治動盪時代背後的真相,我強烈推薦這一本!——《紐約時報》專欄作家|阿曼達・陶布Amanda Taub 這本精彩著作揭示了以世界觀為基礎的政治思維是如何建立的,而世界觀傾向可由非政治問題的回答簡快判定。了解這個現象之後,我們才有希望緩解目前困擾政治的兩極分化。我們民主的命運,就取決於我們每一個人的作為!——前尼克森總統白宮法律顧問、《紐約時報》暢銷書《無良保守派》(Conservatives Without Conscience)作者|約翰・迪恩John W. Dean 這本書告訴我們,現在共和黨選民都很害怕這個

他們眼中的危險世界;那麼,究竟是誰在企圖加深他們的焦慮,又想藉此實現什麼目的呢?這真是個讓人不安的問題,而且要出續集的話更要追問:到底是誰獲得好處呢?正如作者所指出的,感到恐懼的民眾往往更願意包容違反民主理想的行為。那麼,到底是誰在利用這種恐懼呢?——《鎖鏈中的民主》(Democracy in Chains)作者|南西・麥克林Nancy MacLean

智慧家電購買意願之研究-以創新擴散理論 與科技接受模式為基礎

為了解決barometer中文 的問題,作者張瑜庭 這樣論述:

摘要論文名稱:智慧家電購買意願之研究-以創新擴散理論與科技接受模式為基礎 頁數:45 頁校所別:國立臺北商業大學 企業管理系(所)畢業時間:110 學年度第 1 學期 學位:碩士 研究生:張瑜庭 指導教授:陳玫真關鍵詞:創新擴散理論、科技接受模型、智慧家電21 世紀興起的智慧家電,目前正處於生命週期的成長期階段,產品功能及應用的 廣泛度都還在起步階段,消費者是否願意改變原有的習慣改採用智慧家電又或是哪種 型態的智慧家電能獲取消費者的觀點。本研究根據創新擴散理論及科技接受模型,探討影響消費者購買智慧家電的因 素。經過文獻探討將科技接受模型的知覺有用性、知覺易用性,及創新擴散模型的相 對優勢、試

用性、複雜性、相容性、觀察性對於消費者購買意圖的影響提出七個假 說。在研究期間共計回收有效問卷 568 份,透過線性迴歸分析對七個假說進行驗證。 研究結果顯示:消費者知覺智慧家電的知覺有用性、知覺易用性對購買意圖有顯著正向影響;消費者知覺智慧家電的相對優勢、相容性、試用性、觀察性對購買意圖有顯著正向影響。

想知道barometer中文更多一定要看下面主題

barometer中文的網路口碑排行榜

-

#1.2020 Edelman Trust Barometer Spring Update - AmCham Taipei

AmCham Webinar. The Edelman Trust Barometer is the largest global survey and foremost authority on trust in business, government, media and ... 於 amcham.com.tw -

#2.時間機器/隱形人(中文導讀英文版): 英語學習專家 克萊兒老師專業推薦

This line I trace with my finger shows the movement of the barometer. Yesterday it was so high, yesterday night it fell, then this morning it rose again, ... 於 books.google.com.tw -

#3.台大胡佛東亞民主研究中心Asian Barometer: Home

中文 │ English ... Data for all fourteen countries and territories covered by the Fourth Wave of the Asian Barometer Survey are now available. 於 www.asianbarometer.org -

#4.barometer - 从英语翻译成中文 - PONS 词典

在PONS在线词典中查找barometer的英语中文对照翻译。包括免费词汇训练器、动词表和发音功能。 於 zh.pons.com -

#5.Swiss equally worried by Covid, climate and retirement

The Covid pandemic remains one of the main causes of concern for the Swiss, according to this year's Credit Suisse Worry Barometer. 於 www.swissinfo.ch -

#6.系统发生错误

[21-11-29 02:08:11] /data/wwwroot/fy_tingclass_net/ThinkPHP/Lib/Template/ThinkTemplate.class.php (80) ThinkTemplate->loadTemplate(. 於 fy.tingclass.net -

#7.barometer:barometer是一個英語單詞,意思是氣壓計。釋義

barometer 是一個英語單詞,意思是氣壓計。 釋義. n. (名詞). 晴雨表. 氣壓計. 顯示變化的事物. 氣壓表. 標記. 於 www.easyatm.com.tw -

#8.App Store 上的《Barometer-Atmospheric pressure》

下載「Barometer-Atmospheric pressure」,即可在iPhone、iPad 及iPod touch ... 瑞典文, 簡體中文, 芬蘭文, 英文, 荷蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文. 於 apps.apple.com -

#9.Barometer Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

Find barometer stock images in HD and millions of other royalty-free stock photos, illustrations and vectors in the Shutterstock collection. 於 www.shutterstock.com -

#10.barometer 完整報導- Engadget 中文版

barometer articles, stories, news and information. 於 chinese.engadget.com -

#11.The Stock Market Barometer - 博客來

書名:The Stock Market Barometer,語言:英文,ISBN:9780471247647,頁數:368,作者:Hamilton, William Peter/ Marketplace Books (COR),出版日期:1998/03/03, ... 於 www.books.com.tw -

#12.Save 75% on Barotrauma on Steam

Barotrauma is a 2D co-op submarine simulator – in space, with survival horror elements. Steer your submarine, give orders, fight monsters, ... 於 store.steampowered.com -

#13.Xamarin.Essentials:氣壓計 - Microsoft Docs

本文內容. 開始使用; 使用Barometer; 感應器速度; 平台實作特性; API. Barometer 類別可讓您監視裝置的氣壓計感應器,其會測量壓力。 於 docs.microsoft.com -

#14.Fortin barometer是什么意思 - 沪江网校

沪江词库精选Fortin barometer是什么意思、英语单词推荐、Fortin barometer的用法、Fortin barometer的中文释义、翻译Fortin barometer是什么意思. 於 www.hujiang.com -

#15.Market Data

Chicago Business Barometer - ISM-Chicago Business Survey - Chicago PMI. Period. Nov. Forecast. 69.0. Actual. 30-Nov 10:00 AM EST. Consumer Confidence Index. 於 www.wsj.com -

#16.Uber AI Home | Uber AI

... implements on device sensor fusion using signals from GNSS, IMU, and barometer to improve location accuracy. ... English简体中文Español (Internacional) ... 於 www.uber.com -

#17.barometer reduction是什麼意思、英文翻譯及中文解釋

barometer reduction是什麼意思、英文翻譯及中文解釋分析:barometerreduction詞語:barometerreduction解釋:氣壓訂正詞性:名詞詞典:航空專業英漢 ... 於 www.smyyj.com -

#18.Grove-Barometer Sensor BMP280 - Seeed产品文档

Seeed产品文档-中文. ... Grove - Barometer Sensor (BMP280) × 1; Seeeduino 4.2(完全兼容Arduino)或Arduino UNO ×1(其他型号也很好); Grove - Base Shield × 1 ... 於 wiki.seeedstudio.com -

#19.Novel coronavirus | Clark County

Español - Spanish Русский – Russian 中文 – Chinese 한국어 – Korean Tiếng Việt – Vietnamese Thai ASL. 於 clark.wa.gov -

#20.Lis2dw12 footprint - The Dean Collection

LIS2DW12: Accelerometer LPS22HH: Barometer HTS221: humidity and temperature ... 本资料有crtt067n10n、crtt067n10n pdf、crtt067n10n中文资料、crtt067n10n引脚 ... 於 dean-collection.com -

#21.CFP中文讀書會— 財經詞彙 1月指標(January Barometer)(J.1)

CFP中文讀書會— 財經詞彙─1月指標(January Barometer)(J.1) ... CFP中文讀書會是一班來自香港大學專業進修學院(HKU SPACE), 財務策劃專業文憑畢業的學生們組成的, ... 於 anthonyluisir.tumblr.com -

#22.barometer的中文意思- 释义、真人发音、例句 - 轻松背单词

barometer. 级别, 第8级. 音标, [ bəˈrɒmɪtə(r) ]. 解释, n.气压表,睛雨表,反应指标. 英英释义, a device that measures air pressure and shows when the weather ... 於 m.qsbdc.com -

#23.'barometer' 的简体中文Translation | 柯林斯英语- 汉语词典

'barometer' 的简体中文Translation of | 官方柯林斯英语- 汉语词典网上词典。10 万条英语单词和短语的简体中文翻译。 於 www.collinsdictionary.com -

#24.Apple iPhone 13 对比Apple iPhone 12 256GB - TechNave ...

Sensor, Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer. 於 cn.technave.com -

#25.格蘭特船長的兒女(中文導讀英文版) 英語學習專家 克萊兒老師專業推薦

“But when the barometer rises, on the contrary, which is the case now, all we need expect is a few violent blasts. So you can make your mind easy, ... 於 books.google.com.tw -

#26.Prudential Malaysia: Leading Insurance Company In Malaysia

Flexible, comprehensive, affordable insurance coverage in Malaysia. Prudential provides solutions for your savings, insurance, & investment needs. 於 www.prudential.com.my -

#27.Barometer on China's Development - 中国发展数据库(县级)

The BOCD (Barometer on China's Development) project aims to build a first-rate ... 我们衷心地感谢香港中文大学中国研究导向委员会对第一阶段的资金资助。 於 bocd.usc.cuhk.edu.hk -

#28.mercury barometer中文翻译 - 英语句库

mercury barometer的中文翻译,mercury barometer的中文意思. besoo2020-03-21 15. [thermometer] 水银晴雨[温度]表。 於 en.17lexue.com -

#29.VOGUE TAIWAN:國際中文版 2021年1月 - 第 135 頁 - Google 圖書結果

一個很有趣的研究顯示:在2016年一個名為「綠色美容晴雨表(Green Beauty Barometer)」的調查發現,美國已經有55%的女性和62%的千禧世代,都會在購買美妝品時察看美容產品 ... 於 books.google.com.tw -

#30.M global download - NetsWork Solutions

F&M Global Barometer of Gay Rights and Global Barometer of Transgender Rights [dataset], Lancaster, PA: F&M GBGR® and GBTR™, 2018, www. ... 中文 English. 於 netswork.us -

#31.barometer 中文網站相關資料 - 綠色工廠好玩App

Professional barometer for your device. Display your local barometric pressure on your android phone. Show you the atmospheric pressure using the baro … 全文 ... 於 askdrbuck.com -

#32.Suunto Ambit3 Peak - 功能- 高度-氣壓

您可以根據不同模式按下View 以切換至不同的視圖。 有三種模式可供使用:Automatic(自動)、Barometer(氣壓計)與Altimeter(高度計)。 於 www.suunto.com -

#33.Jack Ross in Celtic cup final allocation swipe as Hibs ... - MSN

"So I'm not sure it's a good barometer for setting a final allocation. We've argued our case and it's fallen upon deaf ears, but it's about ... 於 www.msn.com -

#34.《香港日佔時期課本──初小公民(一九四三中文)》《嚴重的香港(一九三八中文)》《香港事情(一九一七日文)》合刊

右は設置以來標準として使用せしも千八百九十七年以後 station barometer ( Casella No. 1323 ) of 0.5 inch bove . Aty 用す。 XXIX , T. 289 に說明したる式。 ne ... 於 books.google.com.tw -

#35.Generals gaining ground: Civil-military relations and ...

According to the Asian Barometer Survey (ABS) 2016, 70% of respondents said democracy is always preferable, with only 16% answering ... 於 www.brookings.edu -

#36.Countdown to FOMC: CME FedWatch Tool

Count down to the next Federal Open Market Committee (FOMC) rate hike with the CME FedWatch Tool, based on the Fed Funds target rate. View the tool. 於 www.cmegroup.com -

#37."indicator" 和"barometer" 和"index" 和"gauge" 的差別在哪裡?

indicator的同義字Barometer is specifically a device for measuring wind. However, people use it as slang for other types of measures. 於 hinative.com -

#38.barometer - 氣壓計 - 國家教育研究院雙語詞彙

氣壓計 · barometer · 名詞解釋: 氣壓計就是用以測定大氣壓的儀器,由於大氣壓的變化與天氣的變化有密切的關係,例如大氣壓的急驟下降為即將下雨的預兆等,氣壓計有天氣預測 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#39.兩年假期(中文導讀英文版): 英語學習專家 克萊兒老師專業推薦

On the evening of the 15th, finding the barometer remained steady, he told Gordon he would be off at dawn next morning. Ten or eleven miles, there and back, ... 於 books.google.com.tw -

#40.mercury barometer是什么意思 - 英语词典

恒星英语词典栏目提供mercury barometer是什么意思,mercury barometer的中文解释,mercury barometer的读音发音,mercury barometer的含义和用法以及mercury barometer的 ... 於 danci.hxen.com -

#41.barometer - 近反义词】-柯林斯雅思备考词典 - 新东方在线

【新东方在线柯林斯雅思备考词典】为您提供了关于barometer柯林斯单词,barometer什么意思, barometer中文什么意思,barometer翻译,barometer读音,barometer发音 ... 於 ielts.koolearn.com -

#42.学个词- barometer - 美国之音

Barometer 的意思是气压表、晴雨表,When a hurricane hits, 'Waffle House' becomes a barometer,当飓风来袭时,华夫饼屋就成了晴雨表。什么意思呢?就是 ... 於 www.voachinese.com -

#43.BAROMETER - 5燈頭吸頂聚光燈, 黃銅色| IKEA 線上購物

IKEA BAROMETER - 5燈頭吸頂聚光燈, 黃銅色兼具實用性及設計風格,而且屢創低價!想嘗試好看又划算的BAROMETER - 5燈頭吸頂聚光燈, 黃銅色,就來IKEA線上購物選購! 於 www.ikea.com.tw -

#44.barometer 的中文翻釋|影音字典- VoiceTube 看影片學英語

He tapped the barometer and noted where the needle was pointing. Infant mortality is a highly sensitive barometer of socio-economic conditions. 於 tw.voicetube.com -

#45.meroury barometer 中文意思是什麼 - Dict.site 英漢/漢英線上 ...

meroury barometer 中文意思是什麼. meroury barometer 解釋. 水銀氣壓表. barometer : n. 1. 晴雨表,氣壓計。2. 〈比喻〉(輿論等的)標記。 於 holy.be -

#46.CTV News | Canada News | Top Stories

Canadian news, COVID-19 news and headlines from around the world. Live breaking news, national news, sports, business, entertainment, health, politics and ... 於 www.ctvnews.ca -

#47.barometer的意思在线翻译:英文解释,中文含义,短语词组,音标 ...

1. Abbr. barAn instrument for measuring atmospheric pressure, used especially in weather forecasting. 缩写bar气压表,气压计:测量大气压力的仪器,尤用于天气预报. 於 odict.net -

#48.Calendar | Fine Art, Jewels, Watches, Wine Auctions & Sales

Sotheby's Financial Services · All Services. Language. 繁體中文 ... 简体中文 · Items in Shopping Bag:0. Top Searches ... Clocks & Barometers. 於 www.sothebys.com -

#49.單字barometer的中文意思與發音

barometer中文 意思: barometer [bә'rɔmitә(r)] n.氣壓計..., 學習barometer發音, barometer例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#50.Worker Preferences Barometer - JLL Taiwan

Worker Preferences Barometer. How have employee attitudes towards remote work and workplace expectations changed during the pandemic? 於 www.jll.com.tw -

#51.How Lean Helps Aviation Engineer David Riddle Train For ...

Innovation Barometer (link is external). 2020 GE Global Innovation Barometer. ... 繁體中文. Pусский. عربى. عربى. Nederlands. 繁體中文. 於 www.ge.com -

#52.財經詞彙 1月指標(January Barometer)(J.1) @ CFP中文讀書會 ...

什麼是1月指標(January Barometer)? 市場有關股市走勢的一種說法,標準普爾五百指數1月的走勢,決定了股市全年的方向(以標準普爾五百指數為準)。 於 blog.xuite.net -

#53.包法利夫人(中文導讀英文版): 英語學習專家 克萊兒老師專業推薦

The small muslin curtain along the windows deepened the twilight, and the gilding of the barometer, on which the rays of the sun fell, ... 於 books.google.com.tw -

#54.Barometer | 科學Online - 國立臺灣大學

氣壓計(Barometer),氣象學中用於測量大氣壓力(Atmospheric pressure)的一種科學儀器;利用水、水銀等測量大氣的壓力。由於氣壓可能會影響到某些實驗的結果,因此在實驗室 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#55.翻译'barometer' – 字典中文-英文 - Glosbe

zh an instrument for measuring atmospheric pressure. + 1定义. The barometer is falling. It is going to rain. 气压计下降了- 要下雨了。 於 zh.glosbe.com -

#56.barometer翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

barometer中文 的意思、翻譯及用法:n. [氣象] 氣壓計;晴雨表;顯示變化的事物。英漢詞典提供【barometer】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#57.aneroid barometer - 抓鸟

aneroid barometer的解释是:无液气压表, 无液晴雨表… 同时,该页为英语学习者提供:aneroid barometer的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 dict.zhuaniao.com -

#58.气压表- 维基百科,自由的百科全书

气压表或稱气压計(英语、德语: Barometer)是用来测量气压的仪器,在气象学中被广泛使用。气压表有多种造型和原理。因此它是压力表的一类。气压记是由气压表发展出来 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.全球貪腐趨勢指數

全球貪腐趨勢指數(Global Corruption Barometer),簡稱GCB,是一項針對民眾所進行的調查,反映民眾對各 ... 中文新聞稿, 年份, Full report (English), 中文新聞稿. 於 www.tict.org.tw -

#60.Copper Has Lots Of Upside. Ride Its Bull Market With Freeport ...

Indeed, copper is more than a metal—it's a global barometer for economic expansion or contraction. Many market participants have nicknamed ... 於 in.investing.com -

#61.The Week Ahead: US Non-farm Payrolls; EasyJet, Wise Results

English 简体中文 ... This week, Michael Hewson previews the closely watched barometer of America's jobs market, the monthly US non-farm ... 於 www.cmcmarkets.com -

#62.Our reputation | About | University of Stirling

中文 网 · My Portal · Site search ... Students gave us a 96% satisfaction rate for lecturer expertise (International Student Barometer 2018). 於 www.stir.ac.uk -

#63.barometer-薛習英文單字記憶法創意字根分解生動圖像聯想 ...

一字之不識,何以千古文章為?字者,語言之最小元素也!語妙天下,文煥星斗,皆由是始。字塾願做一字師,與各位一起學習記憶英文單字。 於 www.word-room.com -

#64.Barometer 的中文翻譯 | 英漢字典

barometer 氣壓計. ... barometer 氣壓計 來源(2): The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide] Barometer \Ba*rom"e*ter\, n. 於 cdict.net -

#65.Home - City of San Antonio

Get the latest information, data, and help for the residents of San Antonio. COVID-19 has affected everyone and we're working hard to get through it ... 於 covid19.sanantonio.gov -

#66.barometric pressure sensor 英文中文翻譯- 英漢汽車辭典 - 潤滑油

辭典搜尋- barometric pressure sensor. 英文: barometric pressure sensor. 中文: 大氣壓力感知器. 常見於汽車系統 > 102 燃油及進排汽系統 > 10223 空氣濾清器及進汽 ... 於 www.agosto.com.tw -

#67.barometer中文怎么翻译_英汉词库

barometer什么意思,barometer中文翻译,n.1.晴雨表,气压计。2.〔比喻〕(舆论等的)标记。 於 www.enfanyi.com -

#68.World Trade Organization - Home page - Global trade

Global trade - The World Trade Organization (WTO) deals with the global rules of trade between nations. Its main function is to ensure that global trade ... 於 www.wto.org -

#69.barometer - Yahoo奇摩字典搜尋結果

氣壓計;晴雨表;【喻】晴雨表,顯示變化的事物. Dr.eye 譯典通 · barometer · 查看更多. IPA[bəˈrɒmɪtə(r)]. 美式. 英式. n. 氣壓計;變化的標誌. 牛津中文字典 ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#70.Lack of confidence in rental market - The Portugal News

In the recent barometer prepared by the Lisbon Owners Association (ALP), 72.7 percent of respondents say they do not trust the evolution of ... 於 www.theportugalnews.com -

#71.barometer中文意思- 看影片不用背單字

barometer 的中文意思是什麼呢?2021年最常見的用法,有62影片中用到這個單字,並且可一鍵全部播放,快速聆聽各種外國人(真人),講述這個單字,不再是死死的機器發音。 於 sc.yah101.com -

#72.mercury barometer-翻译为中文-例句英语

... be carried by representativeness from government meteorological bureau or similar agencies in solid outer packing.,在英语-中文情境中翻译"mercury barometer" 於 context.reverso.net -

#73.氣壓計英文,barometer中文,食品科技- 雙語詞彙 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 精密氣壓計 statoscope 【測繪學辭典】 無液氣壓計 aneroid barometer 【測繪學辭典】 氣壓計刻度 barometer scale 【測繪學辭典】 於 www.3du.tw -

#74.Chemical Activity Barometer - American Chemistry Council

The Chemical Activity Barometer (CAB) is a composite index of chemical industry activity that can be used to identify emerging trends in the ... 於 www.americanchemistry.com -

#75.WGSN Barometer | Daily Consumer Insights Data & Surveys

WGSN Barometer is a quantitative daily tracker solution that provides accurate real-time views of your brand performance, your market and your customers. 於 www.wgsn.com -

#76.美国ACCDON公司旗下品牌 - SCI论文修改

推荐同事 机构合作 中文 繁體中文 English 한국어 日本語 Português Español. 美国ACCDON公司旗下品牌 ... 中英对照. 气压计. barometer. 学科分类. 力学 力学通类. 於 www.letpub.com.cn -

#77.What Is Climate Change? - the United Nations

Burning fossil fuels generates greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the Earth, trapping the sun's heat and raising temperatures. 於 www.un.org -

#78.LPS33K - MEMS pressure sensor - STMicroelectronics

LPS33K - MEMS pressure sensor: 300-1200 hPa absolute digital output barometer with potted gel package, LPS33KTR, STMicroelectronics. 於 www.st.com -

#79.气压计_百度百科

中文 名: 气压计; 外文名: barometer; 种 类: 水银气压计及无液气压计. 依据原理: 托里拆利的实验原理; 用 途: 预测天气的变,测高度; 工作原理: 水银气压无液气压 ... 於 baike.baidu.com -

#80.西元1643 年氣壓計(Barometer) 義大利物理學家托里切利 ...

西元1643 年. 氣壓計(Barometer). 義大利物理學家托里切利(Evangelista Torricelli)於1643年發明的水銀氣壓計,. 是科學史上最早的一種氣壓計,又稱為托里切利氣壓 ... 於 web.htjh.tp.edu.tw -

#81.諾桑覺寺(中文導讀英文版): 英語學習專家 克萊兒老師專業推薦

She applied to Mr Allen for confirmation of her hopes, but Mr Allen not having his own skies and barometer about him, declined giving any absolute promise ... 於 books.google.com.tw -

#82.barometers 中文 - 查查綫上辭典

"barometer" 中文翻譯: n. 1.晴雨表,氣壓計。 2.〔比喻〕(輿論等的)標記... "barometers stock" 中文翻譯: 晴雨表股票; " ... 於 tw.ichacha.net -

#83.barometer中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

barometer 的翻譯. 在中文(簡體)中. 气压计, (显示特定形势或人们对某一问题态度变化的)晴雨表,标志… 查看更多內容. 在西班牙語中. 於 dictionary.cambridge.org -

#84.Michael Reidel on LinkedIn: CMO-Barometer von Serviceplan

Agenda 2022! Was die Marketing-Entscheidende in der DACH-Region im kommenden Jahr beschäftigt hat Serviceplan herausgefunden. 於 www.linkedin.com -

#85.[公告] 誠徵面訪訪員(in Chinese) - 台大胡佛東亞民主研究中心 ...

台大胡佛東亞民主研究中心Asian Barometer. 中文 │ English. News · Introduction · Introduction · The 20th Anniversary of the Asian Barometer ... 於 www.globalbarometers.org -

#86.barometer reading - SCIdict学术词典

【barometer reading】的中文译词:气压计读数; 气压读数; 【barometer reading】的相关专业术语翻译:maximum barometer 最高气压表; oxygen reading 测氧读数; ... 於 www.scidict.org -

#87.barometer - 英中– Linguee词典

大量翻译例句关于"barometer" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 ... According to the working life barometer, 1% of the respondents had perceived ... 於 cn.linguee.com -

#88.1240_10 - Datasheet - 电子工程世界

本资料有1240_10、1240_10 pdf、1240_10中文资料、1240_10引脚图、1240_10管脚图、1240_10 ... Barometric pressure 3 oz. in. maximum > 1000 M 於 datasheet.eeworld.com.cn -

#89.網路行銷工具Google Consumer Barometer - 歐斯瑞

這個工具目前還沒有中文翻譯,但是使用介面還算簡單且直觀。在Google搜尋Consumer Barometer就可以找到啦,進入Consumer Barometer首頁就會看到下方這個畫面。 image02. 於 www.astralweb.com.tw -

#90.Aneroid barometer 的中文翻譯| 英漢字典 - InReader

aneroid barometer【化】 無液氣壓計,【醫】 無液氣壓計,,gt. 空盒氣壓表, 於 www.inreader.org -

#91.barometer在線翻譯 - 海词词典

用作名詞 (n.) Air pressure is measured by a barometer. 空氣壓力用氣壓計度量。 The barometer began to fall. 氣壓計的讀數開始下降 ... 於 dict.cn -

#92.【barometer】barometer漢語(繁體)-Cambri... +1 | 健康跟著走

barometer :barometer漢語(繁體)-Cambri...,barometer翻譯:氣壓計,(顥示特定形勢或人們對某一問題態度變化的)晴雨 ... 標籤; barometric pressure中文 · barometer. 於 tag.todohealth.com