arrc募資的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦魏世昕寫的 動手做,跟ARRC一起打造火箭上太空(特贈Kuroro太空學校書衣海報 + DIY火箭附發射台模型)(獨家簽名版) 和大衛‧米爾曼‧史考特理查‧裘瑞克的 登月大作戰:NASA動員六億人的行銷實錄都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經 和行人所出版 。

國立交通大學 傳播研究所 郭良文所指導 陳怡安的 幻想主題分析群眾集資之語境建構 (2016),提出arrc募資關鍵因素是什麼,來自於群眾集資、符號幅合理論、幻想主題分析、語藝視野。

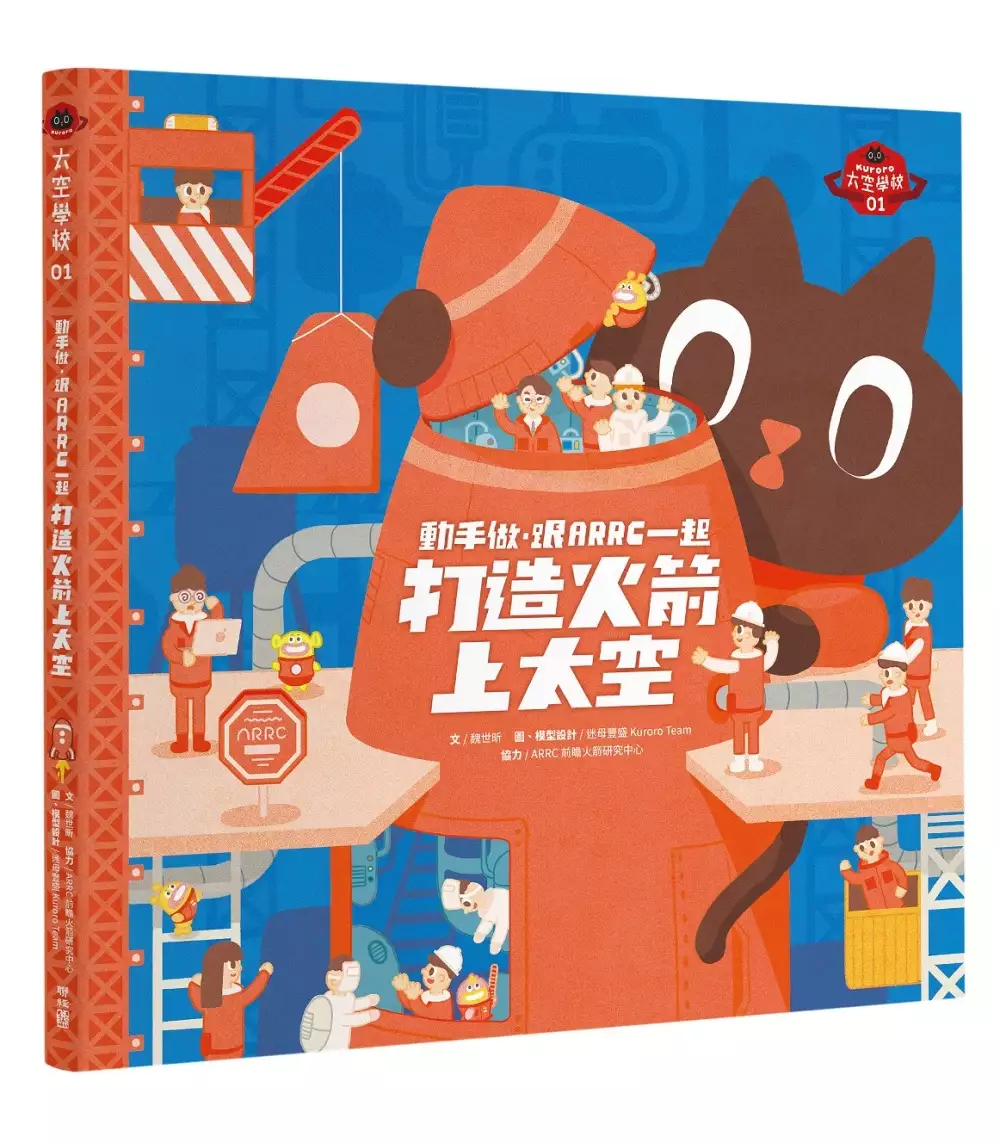

動手做,跟ARRC一起打造火箭上太空(特贈Kuroro太空學校書衣海報 + DIY火箭附發射台模型)(獨家簽名版)

為了解決arrc募資 的問題,作者魏世昕 這樣論述:

火箭阿伯吳宗信、魏世昕、迷母豐盛 限量親筆簽名 台灣自製火箭團隊 ARRC X 宇宙探查隊 Kuroro 聯手打造台灣第一本附火箭模型科技繪本! 新一輪太空競逐的時代,已經漸漸白熱化。不遠的未來,人人可上太空將不再是夢想。台灣正在積極追上世界的腳步,我們要擁有自己的火箭,也要讓太空夢從現在開始紮根! 這本好看又好玩的火箭主題繪本,是專為熱愛火箭大小朋友設計的火箭基礎入門書,收羅最完整的火箭知識,從火箭設計原理、製作實務到火箭團隊的組成,一步步全面認識火箭科技。全書以繪本形式拆解深奧的火箭技術,全圖解的方式,圖文搭配,閱讀無負擔,是太空基礎教育入門書,也是最佳STEAM科技繪本。

本書另附贈以ARRC火箭為原型所設計的精美火箭模型,讓你打造屬於自己的火箭基地!獨創邊讀邊做的全新閱讀方式,讀到哪個段落,火箭就組裝到哪個段落,模型結合內文,動手做,學習更深入! 一起跟著台灣最酷的火箭團隊ARRC與最可愛的宇宙探查隊Kuroro,前進火箭基地,一起將夢想升空! 本書三大獨創: 1、 由台灣團隊打造知識內容 結合台灣自製火箭團隊ARRC的知識結晶與台灣原創IP Kuroro的設計創意,以繪本形式拆解深奧的火箭科技,從原理到實務,大人小孩都能輕鬆閱讀。 2、動手做出自己的火箭基地(附組裝教學影片) 本書附有以ARRC火箭為原型所設計的火箭

模型,從外殼到內部結構,可拆卸,清楚展現,互動性更強。 3、邊讀邊做,全新閱讀體驗 獨創邊讀邊組裝的閱讀形式,將組裝步驟融入內文中,看到哪裡做到哪裡,動手做,認識更深入。 海外應援 渡邊豪│日商‧東京電視台通訊股份有限公司(TV TOKYO Communications)董事 陸川和男│日本角色銀行有限公司(charabiz.com)代表取締役社長 熱血推薦 林大涵(貝殼放大執行長) 張起維(國立中央大學太空科學與工程學系教授) 葉丙成(台灣大學電機工程學系教授) 劉志安(台北市天文協會理事長) 鄭國威(泛科學知識長) (以上依姓氏筆畫排列

) *適讀年齡:10歲以上 作者簡介 魏世昕 國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心(ARRC)博士後研究員、交通大學機械工程學系博士,興趣是剪輯火箭研發過程的照片與影片。 合著有《科學築夢大現場1:一起離開地球上太空!ARRC自製火箭》,榮獲吳大猷科普著作獎青少年組特別獎。 繪者簡介 迷母豐盛 Kuroro Team 宇宙喵Kuroro是一隻來自貓眼星雲的地球特派員,最喜歡吃著香噴噴的罐頭,偷偷觀察人類。同時與好朋友組成「Kuroro地球探查隊」在地球進行各式各樣的有趣冒險。別看他好吃懶做的樣子,認真起來可是很驚人的呦~ 協力者簡介 ARRC前瞻火箭研究中心

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心(Advanced Rocket Research Center,ARRC)是透過私人與企業捐款於 2012 年成立的火箭學術研究機構。研發團隊從2007年開始從無到有研發火箭,歷經ARRC成立與兩次群眾募資,並與國內多所大學以及產業界共同合作研發。 成員除了學校教師,也包含高中生、大學生、碩士生、博士生與專職研究人員。成立宗旨意在促進台灣太空科技的發展與培養人才。目標讓台灣發展出可運送衛星進入地球軌道的火箭。 作者的話 一起邁向太空之路 「看似瘋狂的事情背後,一定有它可以貢獻世界的價值。」我想,這是在台灣最能激起大家去追尋夢想的一句

話吧!夢想之所以是夢想,就在於它很難實現,追尋夢想的過程也一點都不浪漫。回想起過去研發火箭的時光,一路走來從無到有,一回頭好像已經走了很遠,但是又好像沒有前進多少。 火箭與太空科技領域一直是相對特別的科學與工程技術,不單是技術的複雜性與困難性,還必須結合各種跨領域人才的合作,才有機會達成目標。可以說是團隊合作的極致展現,團隊中的每個人都是關鍵少數,大家除了一起面對各種未知,更要一起設想可能的突發狀況,確保每個人的項目都 100% 完成,才有機會成功。 近幾年,火箭與太空科技快速走向商業化與私人化,原本國與國的競賽也轉變為私人企業間的商業太空競賽。不遠的將來,或許就在你們長大的時候,

已經可以自由去月球探險、去火星旅行,甚至操作屬於自己的個人太空探索衛星 ! 如同約翰藍儂的名言「一個人做夢,夢想只是空想;一群人做夢,夢想就會成真。」期望這本書除了火箭知識外,也能讓大家在邁向太空之路的過程中,找到屬於自己的關鍵位置。 魏世昕 繪者的話 敢於想像,勇敢追夢! 大家好,我們是充滿好奇心的宇宙搜查隊Kuroro Team。在進行地球探險時,無意間發現,在台灣這個小小的島嶼上,有一群非常有趣的人,他們抱持著實作精神,在極有限的資源底下,努力研發自製火箭,而且竟然已經堅持了十多年!他們散發出非常巨大的夢想之光,深深的吸引著我們。 Kuroro Team排除萬難,

終於接觸到這群火箭人以及一直帶領他們的老師,地球人稱火箭阿伯的吳宗信。於是,一個專為地球小朋友開設的太空學校,就這樣開學了!第一課,就從通往太空的唯一交通工具火箭開始。用KuroroTeam最擅長的圖解,帶大家一步一步的認識火箭,也認識這些做火箭的人,以及看見他們做的夢可以帶我們到多遠的地方。《動手做,跟ARRC一起打造火箭上太空》這本書的誕生,正是其中一個夢想的實現,集合了ARRC自製火箭的智慧結晶,也集合了許多人的心意。 看完這本書,你不一定要成為一個火箭專家,但如果你能從中獲得宇宙力量,對自己的夢想「敢於想像,勇敢追夢」那就太好了,這正是這本書希望帶給你的禮物。 迷母豐盛 Kur

oro Team

幻想主題分析群眾集資之語境建構

為了解決arrc募資 的問題,作者陳怡安 這樣論述:

「群眾集資」係社會大眾透過小額資金贊助,發揮群體集結的力量,支持個人或組織使其目標或專案得以執行完成。群眾集資的興起,提供原本沒有足夠資金卻有好想法的人實現的機會,同時提升消費者在商業市場的參與程度。在臺灣,更從社會層面與思考層面,都對國人造成產生顯著的影響。專案在集資過程中,由於產品的缺席,可將文案的說服效果視為影響提案者與贊助者兩造之間共同完成群眾集資行為的重要因素。故本研究以文本的語藝角度,分析十二件臺灣各領域的代表性專案,得出「問題、改變、信任、困境、眾人力量」五項共通說服元素,形塑「因為你,世界可以有些改變」以及「將資源託付給值得信任的對象」作為參與者的共同價值觀,以及群眾集資的社

會意義。

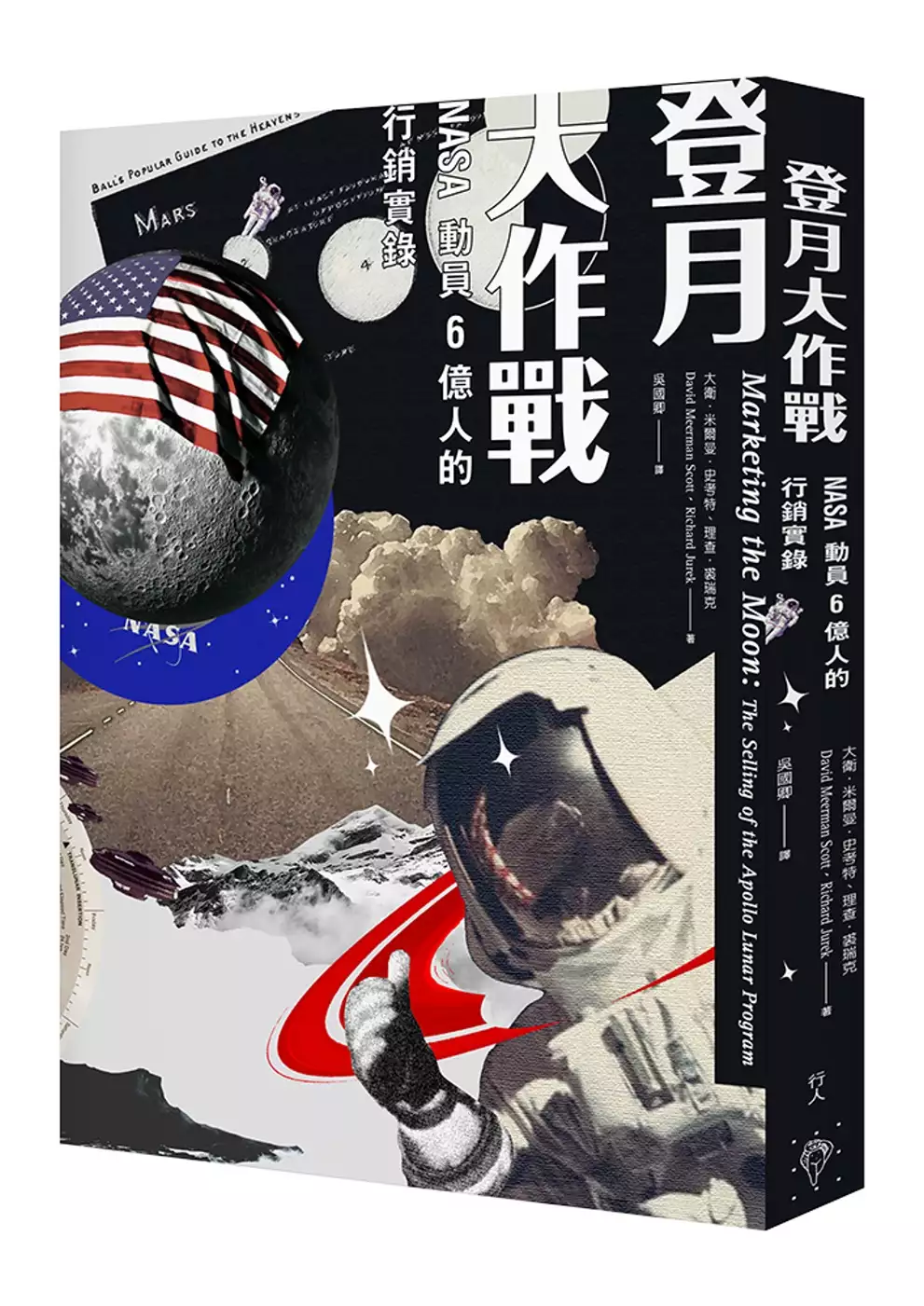

登月大作戰:NASA動員六億人的行銷實錄

為了解決arrc募資 的問題,作者大衛‧米爾曼‧史考特理查‧裘瑞克 這樣論述:

●國際暢銷書《新行銷聖經》作者跨足科學界,探討航空科學界最著名行銷案例 ●大量公開從未出版過、關於阿波羅計畫的照片、畫作與廣告 ●Amazon 4.8星超高分 史上最強「募資」案:動員6億人與240億美元的登月計劃 大多數人都不知道,說到20世紀的行銷之神,NASA大可能榜上有名。 阿波羅登月計畫原本只會是美國空軍關起門來的祕密實驗,社會上也只有極少數的科幻迷才會關心;但怎知,透過NASA公共事務處的精準操作,不只美國人民為了觀看電視轉播寧可停班停課,大中小企業捧著金錢產品搶著要沾NASA的光,甚至連政府國會都被民意推動,慷慨撥下大筆經費,讓原本看似空想的登陸月球

計畫一舉成功,打敗起步較早的蘇聯……也難怪行銷大師要感嘆,人類還沒登上火星是因為行銷失敗的緣故! 先要抓準人民需要安全感與拓荒精神的心理,再搭配首開先例的「內容行銷」和對準媒體胃口的新聞材料,接著開放素材免費使用、炒熱關注度,還有技術成熟的電視實況來加溫,以及堪稱當代「網紅」的太空人以時代偶像身分現身,這些首開先例而且步步到位的策略,讓登月計畫迅速火紅,成了全民都關注的最潮話題。 兩位作者身兼行銷大師與阿波羅計畫的狂熱粉絲,他們對於如此前所未有(往後也大概很難重現)的成功案例竟然沒有人探討而覺得疑惑,於是蒐集大量從未出版公開過的照片、畫作和廣告等素材,並訪問計畫相關的當事人,也請來

最後一位踏上月球的太空人塞南上校作序。本書展現出當太空人阿姆斯壯為人類跨出那巨大的一步時,那不僅是美國工程與火箭科學的一大勝利,也是美國行銷和公關的大躍進。無論是對於好奇阿波羅登月計畫細節的科學史愛好者,還是想了解行銷手法如何與航太科學攜手邁進新世界、公共關係又是如何在整件事裡起了關鍵作用的商業讀者,都能在本書裡找到最詳實而生動的內容。 重量級人物發射推薦 【ARRC 前瞻火箭研發中心主任】陳宗麟教授 【泛科知識公司共同創辦人暨知識長】鄭國威 【國立自然科學博物館 館長 【國立臺灣大學物理系暨天文物理研究所 教授】孫維新 【《科學人》雜誌總編輯】李家維 國內外佳評

如潮 「『因為如果少了公共關係...我們可能無法做成這件事。』……每位參與科技政策制定者都應該閱讀的好書!」──陳宗麟教授 《登月大作戰》是一本精彩的好書,敘述NASA、產業和媒體如何報導阿波羅任務。——佛斯特(Jeff Foust),《太空評論》(Space Review) 對行銷和綜合專案管理有興趣的人將發現本書特別有趣,但本書也適合一般大眾閱讀,而且將讓太空熱愛者深深著迷。——《PopMatters》 如果沒有電視,登陸月球將只是一個令人印象深刻的成功——對好嘲諷來說,一場昂貴的特技表演。然而,看到未加編輯、全程的實況電視轉播,它變成了一個深入全世界每個人心中的真

實體驗。——洛斯曼(Joshua Rothman),《紐約客》(The New Yorker) 《登月大作戰》是給任何對太空或對廣告史感興趣者的一份禮物。書中詳述為了讓阿波羅計畫獲得有利的新聞報導而投入的無數心血,並向大眾解釋這些努力背後的科學。——歐尼恩(Rebecca Onion),《石板》(Slate) 《登月大作戰》從各個面向敘述執行一個龐大的行銷計畫面對的挑戰和如何獲致成功。行銷和傳播經理人對從本書獲得無數啟示,了解自己製作和執行計畫時可能面對的陷阱和成果。——《產品與品牌管理期刊》(Journal of Product & Brand Management) 正如

月球計畫的其他事一樣,如何與大眾分享阿波羅——和做到什麼程度——是一件邊學邊做的事,參與者不僅限於NASA的公共事務官員,也包括NASA高層管理人,甚至太空人。這本精心編寫和內容豐富的書娓娓道來,即便是從月球做電視實況轉播的構想,在當時也經過激烈辯論,有一度還很可能不被採納。謝天謝地沒有發生,當人類踏上月球時,他們帶著世界一睹盛況。——蔡金(Andrew Chaikin),《站在月球上的人》(A Man on the Moon)作者 說阿波羅計畫是20世紀最偉大的行銷傑作絕非誇大之詞,而是正如史考特和裘瑞克展現給我們看的,一個真實的敘述。透過本書深入且詳細的描述,我們得以更了解這一切不但

要歸功於《廣告狂人》(Mad Men)時代的專業人員貢獻才能和心力,把月球推銷給全世界,而且也要感謝更廣大的從國家管理轉向舞台管理的轉變,和社會氣氛持續且不可逆地轉向形象創造與操縱的運作。——蒙查克斯(Nicholas de Monchaux),加州大學柏克萊分校建築與都市設計副教授,《太空裝:阿波羅的流行設計》(Spacesuit: Fashioning Apollo)作者 長期以來我們都知道,NASA策劃一套廣泛的公關活動,以支持1960年代的阿波羅計畫;直到現在我們一直不知道的是,史考特和裘瑞克出版《登月大作戰》所揭露的活動細節。史考特和裘瑞克透過訪問許多參與者以及精彩的圖片和文件

,生動地描述了這些偉大的努力。——勞尼爾斯(Roger D. Launius),史密森國家航空與太空博物館(Smithsonian National Air and Space Museum)資深策展人 甘迺迪總統希望美國成功地把人送進太空,並且登陸月球。雖然他未能活著看到它發生,但他的夢想最後實現了。史考特和裘瑞克的《登月大作戰》以生動的細節,向我們展示它是如何發生的。這是20世紀最偉大的故事之一。——布林克萊(Alan Brinkley),哥倫比亞大學美國歷史教授 《登月大作戰》令人驚奇地述說NASA及其夥伴如何把月球帶進世界的客廳。阿波羅在這個集體想像的尊崇地位,一大部分來自

這本書詳細描述的努力。——強斯頓(Fritz Johnston),波音公司品牌與廣告副總裁 《登月大作戰》述說了行銷美國歷史——以及世界歷史——上最偉大的成就之一,所以面對的挑戰,和最後終於成功。——塞南(Eugene A. Cernan),阿波羅計畫太空人、退役美國海軍上校 作者簡介 大衛‧米爾曼‧史考特(David Meerman Scott) 行銷策略師、新創公司顧問,也是專業演講人,演講主題包括行銷、領導統御和社群媒體。他是八本書的作者,包括國際暢銷的《新行銷聖經》(The New Rules of Marketing and PR)、《即時行銷與公關》(Real

-Time Marketing & PR),和《來自死之華的行銷教訓》(Marketing Lessons from the Grateful Dead)。他的書曾被譯成25種語言。他蒐集阿波羅月球計畫的器物,被認為是全世界唯一客廳裡擺了一具登月艙下降引擎推力室的人。 理查‧裘瑞克(Richard Jurek) 行銷與公關主管,在全球銀行、金融、保險、投資和房地產等行業,擁有廣泛的企業對企業和企業對消費者經驗。他是芝加哥內陸行銷與傳播公司(Inland Marketing & Communications, Inc.)總裁,畢生對太空的熱情不減,也是歷史太空器物的收藏家,是世界上收集了

最多曾上過太空的2美元紙鈔的人。 譯者簡介 吳國卿 政大新聞系畢業,資深新聞從業員,從事翻譯工作十多年。譯作有:《震撼主義:災難經濟的興起》、《下一個榮景:當經濟遇上政治》、《碳交易:氣候變遷的市場解決方案》、《誰劫走了全球經濟》、《衰退危機下的 6大價值型投資》、《下一波全球貨幣大戰》、《下一波全球貨幣大崩潰》、《跛腳的巨人:中國即將爆發的危機》、《高爾夫與中國夢:禁忌的「綠色鴉片」經濟》等。 序 尤金‧塞南上校 前言 現代哥倫比亞號:科幻大躍進 NASA牌新聞:尋找聲音 史無前例的公關合作關係:NASA和產業 全世界都在看:電視實況轉播阿波羅 月球日:轉播

、新聞業和阿波羅十一號 飛在不同的軌道:太空人變名人 阿波羅巡迴展:月球漫步者和月球岩石 「那麼,現在往哪走,哥倫布?」:阿波羅時代告終 「因為如果少了公共關係……我們可能無法完成這件事。」──沃納.馮布朗(Wernher von Braun),1969年7月22日 在阿波羅十一號發射前往月球的漫長飛行中,NASA馬歇爾太空飛行中心(Marshall Spaceflight Center)主任馮布朗博士出奇地沉默。這位太空時代最傑出的媒體明星之一,同時也是阿波羅五號發射火箭的主要建造者,在老鷹號(Eagle)登陸艇成功登陸後並未參與簡報和接受訪問。他在尼爾.阿姆斯壯(Neil

Armstrong)和艾德.艾德林(Edwin Buzz Aldrin)歷史性的月球漫步後,以及老鷹號從月球表面升空並與麥可.柯林斯(Michael Collins)在哥倫比亞號指揮艙會合時,也未發表公開談話。馮布朗選擇等到哥倫比亞號返回地球一段時間之後才發表談話。 終於,在7月22日休斯頓時間凌晨12時34分,這位舉世最知名的火箭科學家向全世界的記者說道:「我想感謝所有人對這項計畫一直以來的熱心支持。」馮布朗在擠滿記者和攝影團隊的NASA載人太空船中心(Manned Spacecraft Center)講台上說:「因為如果少了公共關係和對大眾解說這些計畫的活動,我們可能無法完成這件事。」 當

美國人實現甘迺迪的目標,讓美國成為1960年代結束前最先把人送上月球的國家時,這項成就的首席擘畫者選擇不直接向公眾發言,而是先向聚集的媒體表達謝意。馮布朗當時表達的是,如果缺少強力且熱烈的公共關係所激發的公眾支持,這項成就和經費來源將不可能存在。馮布朗深知每一個成功、可能的失敗和災難都只有一步之遙,若要克服失敗將需要新聞界的寬容,國會和公眾的支持也不可或缺。他不是唯一認清這個事實並設法避免這種風險的計畫官員。1963年到1969年,美國平均花費3.3%的國家預算在NASA上;1965年到1968年更超過4%。由於國防部對這項計畫的支出並未列在正式預算中,實際比率很可能更高。(光是每次任務回收太

空船的部分,就動用許多船隻、飛機,以及成千上萬海軍和其他國防部人員。)當幾位國會議員對成本持保留看法時,詹森總統(Lyndon B. Johnson)很快回答:「你寧可我們是個二流國家,或者我們應該花一點錢?」龐大的太空計畫支出正逢政府執行另一項高成本(也更具爭議性)的政策,即越戰;同時政府也開始推行「偉大社會」(Great Society)的社會改革計畫。太空計畫雖然也有反對者,但在整個1960年代卻獲得最高的公眾支持率。