Green Concept 熱帶雨林的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

Green Concept 熱帶雨林的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺灣大學 人類學研究所 羅素玫所指導 顏仕宇的 水泥之身,雨林之心:後環境運動下砂拉越Penan人的社會韌性與抵抗 (2018),提出Green Concept 熱帶雨林關鍵因素是什麼,來自於砂拉越 Penan、抵抗、社會韌性、權力關係、異質社群。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 黃進龍所指導 蘇頤涵的 共生--人與自然的未來之繪畫創作研究 (2018),提出因為有 油畫創作、共生、生態倫理學的重點而找出了 Green Concept 熱帶雨林的解答。

Anti-Trust

為了解決Green Concept 熱帶雨林 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

水泥之身,雨林之心:後環境運動下砂拉越Penan人的社會韌性與抵抗

為了解決Green Concept 熱帶雨林 的問題,作者顏仕宇 這樣論述:

本論文以在馬來西亞砂拉越熱帶雨林地區與Penan人共同生活的民族誌為本,探討資本力量如何藉由日常尺度以涉入當代地方社群,而地方族人在環境抗爭後期如何透過抵抗行為與社會關係維持的轉向來回應現代性資本主義。面對跨族群、地域及資本階層等新生活秩序的形構之上,社群内部如何處理「集體性」下的差異性經驗。從日常場域中的衝突與協商面向,嘗試定位Penan人權力概念之屬性,以探視當代原住民族展現社會韌性之可能。 Penan人其族群歷史特殊性,在過去數十年來因馬來西亞國內林木業經濟與國際環境保護議題而成為不同立場之間對陣論述的籌碼。置身在整體的國家現代性發展計畫與環境主義抗爭歷史中,Penan人與「森林守

護者」、「傳統狩獵採集社會」、「被動受害者」等形象相互依存。Penan人自1980年代開始以身體行動投入伐木抗爭行列。然而,砂拉越北中部的部分Penan社群在歷史更迭下如今所呈現的抵抗意識,在政黨政治、伐木機構與環境保護組織之間複雜的關係立場中產生了微妙轉向。藉由對抗爭行為轉變的原因進行提問,我將以四種層面來理解不同行動者在環境地景之上所交織構成的社會關係。首先,說明資本生產與地方社會生活的變異關係,牽涉伐木場的執行人員與地方族人在「家戶」單位產生情感上的連結,共構出一套經濟利益以外的生活經驗與社會關係。第二,探究勞動市場與技術產品逐漸驅動著族人對於生計方式的選擇取向,族人如何在移動的過程中以

自身主體性來透過物質與原鄉土地重新產生連結。第三,著重在村子内部的資源競爭與不合作現象,討論族人成員在集體生活場域如何突顯彼此之間的位階差異,並在衝突處理方法上挑戰現行領導權和習俗法典的框架規範。其四則關注族人在展現韌性與建構新社會秩序過程中承擔何種程度的情緒成本,藉由在河岸地景處理垃圾的「隱藏文本」來展演其政治性敘事。

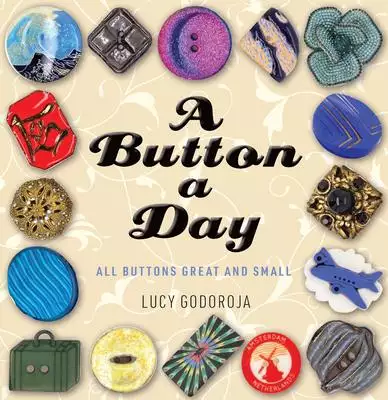

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決Green Concept 熱帶雨林 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

共生--人與自然的未來之繪畫創作研究

為了解決Green Concept 熱帶雨林 的問題,作者蘇頤涵 這樣論述:

高山、大地、海洋、森林、河流、土壤、微風,還有漫山遍野的植物以及在其中奔跑翱翔的動物們,這些是大自然最美麗的樣貌,早在人類出現在地球上的好久以前便已經存在。而人類剛剛開始出現的時期,也還是跟其他的所有生物一樣,依循著本能在大地上漫步。然而隨著「文明」的出現與發展,人類漸漸形成一種觀點,認為人為萬物之靈。工業革命之後,更是堅定了「人定勝天」的思維,開始肆無忌憚地掠奪大自然中的資源。隨著環境破壞危及到其他物種的生存—更重要的是同時也危及到人類自身的生存—許多人開始思考我們與大自然共存的方式,該如何才能達到永續?許多環保生活的方法被提出,許多環境關懷的觀點引發思考,而筆者以創作者的角度,將自身的觀

點化作圖像,帶領觀者共同思考我們對待其他物種的倫理、我們使用資源的方式以及人與自然的未來。本研究探討人與自然的共生關係,以油畫創作的方式呈現出個人的觀點。藝術實踐過程以生態倫理學為基礎、生物的共生分類為比喻,探究人與自然在不同的共生模式下可能呈現的狀態,並進一步省思人類的未來。本論文第壹章緒論說明了研究動機、方法與目的;第貳章探討生物學中的共生關係、生態倫理學,並從藝術作品分析不同藝術家的生態倫理觀及藝術表現形式;第參章呈現個人的生態倫理觀點及思想脈絡,並以四種不同的共生關係作為假設探討人與自然的未來;第肆章針對本系列油畫創作做內容、形式與技法的分析;第伍章就單件作品個別分析其內涵;第陸章則對

本次系列創作研究做總結並給出未來期許。