Great Light 網 路線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林思駿寫的 隱蔽的空間:寶藏巖地方故事集 和EZTALK編輯部的 圖解Shopping Mall情境會話: EZ TALK總編嚴選特刊(1書1MP3)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自田園城市 和EZ叢書館所出版 。

國立成功大學 都市計劃學系 張秀慈所指導 林禹欣的 從參與式遺產觀點建立文化路徑數位平台之規劃架構-以湯姆生、馬雅各與臺灣多元族群文化路徑為例 (2021),提出Great Light 網 路線關鍵因素是什麼,來自於文化遺產、文化路徑、參與式遺產、民眾參與、權益關係人、數位平台、地理資訊系統。

而第二篇論文國防大學 戰略研究所 沈明室所指導 黃超興的 我國海軍陸戰隊的角色與定位再省思 (2020),提出因為有 軍事轉型、變革、戰略、角色、定位的重點而找出了 Great Light 網 路線的解答。

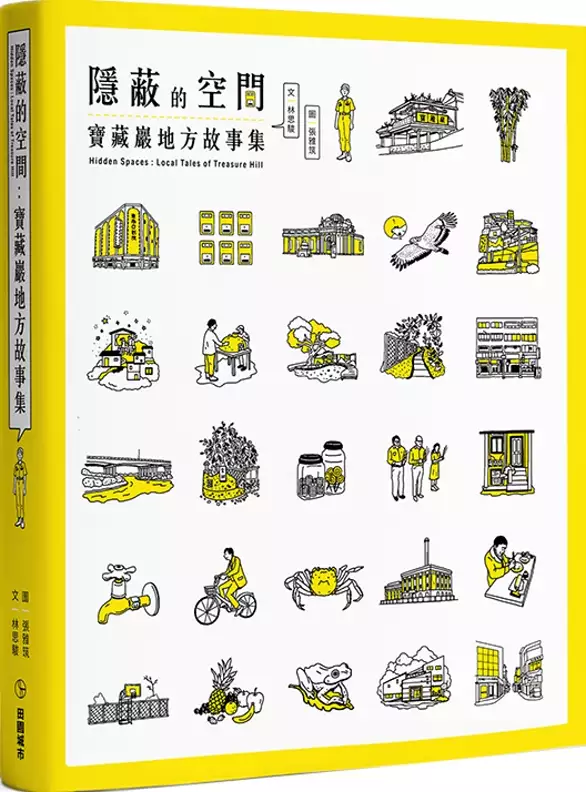

隱蔽的空間:寶藏巖地方故事集

為了解決Great Light 網 路線 的問題,作者林思駿 這樣論述:

收錄113篇故事揭露你從不知道的寶藏巖 ......公館周邊的大學生在吃膩了學校附近餐廳的口味之後,偶爾會來寶村買便當;幾十年前的自來水園區雖然被政府列為軍事重地,但無論是寶藏巖還是公館商圈的孩童們都很愛闖入探險;而同樣和寶藏巖聚落均為法定文化資產的紀州庵,他們的管理者在面對老房子和地方社區的民眾時,又抱持著什麼樣的態度與看法?對於某些在地人來說,寶藏巖可以是老人家周末和牌友打牌的所在,也可以是運動散心的好去處;對於關注文資保存、居住正義和生態環境的地方知識分子而言,寶藏巖更是指標性的存在,它提供了一個讓眾人觀摩學習、反省甚至是批判的場域。 一場以「空間」為題

的地方書寫實驗 集結了各式各樣描述寶藏巖的故事與其說是一段漫長村落生活史的修補還原,不如說這樣的文本累積表現出來的其實是一種「情境式」的空間敘述,讀者可以藉由觀看不同人物對於寶藏巖的感受,加上自己的理解與想像,無論他對於寶藏巖是否熟悉,都可以在閱讀《隱蔽的空間》這本書之後,重新建構一套屬於自己的寶藏巖的模樣。 【備註一】本書故事根據真實的口述訪談重新編寫而成,考量受訪者的生活隱私,部分文章當中提到的人物以化名的方式呈現。 【備註二】全書內容中英對照,讓更多外國朋友得以透過故事認識寶藏巖。 各界推薦(按姓氏筆畫排列) 宋世祥_【百工裡的人

類學家】創辦人 吳光庭_ 國立成功大學建築系教授 吳秉聲_ 國立成功大學建築學系副教授兼博物館館長 李清志_ 都市偵探、實踐大學建築系副教授 李曉雯_ 台北國際藝術村總監 洪伯邑_ 台大地理環境資源學系副教授 凌宗魁_ 建築文資工作者 陳懷萱_【百工裡的人類學家】共同創辦人 康旻杰_ 台大建築與城鄉研究所副教授 詹智雄_ 寶藏巖文化村協會總幹事 榮芳杰_ 清華大學環境與文化資源學系副教授

從參與式遺產觀點建立文化路徑數位平台之規劃架構-以湯姆生、馬雅各與臺灣多元族群文化路徑為例

為了解決Great Light 網 路線 的問題,作者林禹欣 這樣論述:

隨著網路時代的來臨,數位平台提供了鼓勵收集和分享記憶的空間,使得數位技術不再只是資訊專業人員的工具,而是具有民眾參與的價值,另外,數位化也延伸出文化遺產應用地理資訊系統整合相關文化資源,而國內則是文化部於數位建設計畫中提出「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」,比過去更重視由下而上以及共創協作之精神,「參與式遺產」的概念也延伸出地方動能的重要性,自由撰寫內容與提供知識的機制,也打破了原本提供方專屬於專家學者的制度,讓文化遺產引起更多互動與詮釋的可能性,也促進不同觀點的包容與交流。臺灣逐漸重視文化路徑的發展,文化部更是提了國家五大文化路徑計畫,其一為1871年英國長老教會傳教士馬雅各醫生與一同來

到臺灣的英國攝影家約翰湯姆生,所行經台南高雄內山地區拜訪原住民聚落所形成路線,湯姆生拍攝之照片為當時臺灣的樣態留下重要的歷史紀錄,使得越來越多不同領域的專家投入研究。而逐漸興起的地方行動力與知識力,可以從湯姆生馬雅各之路的促成中窺見,從民眾參與的角度而論,由在地人所發起行動力與所組織起的社會網絡,可以從中了解到在地動能在推動文化遺產產業的角色是不可忽視的存在,也透過在地夥伴的在地知識,賦予湯姆生馬雅各之路除了文本以外更深入的在地故事。本研究以參與式遺產數位平台為討論範疇,並探討文化路徑的意涵與脈絡,以及在參與式遺產的框架下,將湯姆生馬雅各之路作為建置參與式遺產數位平台的架構與規劃策略。本研究實

證結果表示,文化路徑能夠串連沿線社區合作關係,權益關係人在建置平台過程與經營管理中扮演多元角色,是建置者、參與者也是經營者,而地理資訊系統應用在文化路徑資源空間盤點中,可以進行資源的保存與整合,延展文化遺產的價值,讓文化遺產可以活用並作為促進地方發展的因子。透過解析文化遺產參與式數位平台建構策略,讓數位化遺產與民眾參與間有更多的連結與合作機會。

圖解Shopping Mall情境會話: EZ TALK總編嚴選特刊(1書1MP3)

為了解決Great Light 網 路線 的問題,作者EZTALK編輯部 這樣論述:

慢工出細活!EZ TALK總編嚴選首本圖解情境會話書 不只亮眼吸睛,更要你學習點石成金 精緻的立體場景圖,單字聯想學習so easy 主題分類的口說實用句,談天不怯場、表達又道地 CP值爆表的片語、慣用語及補充字彙,口語能力再晉級 逛Shopping Mall一直是多數人喜好的活動之一,廣大的腹地,其內所開設的商店性質橫跨了食、衣、住、行、育、樂,整座商場說穿了,就是學習生活會話的最佳場所,既然如此,EZ TALK打算帶著大家「逛出好英文」!快跟著書中的台美友人四人幫一起逛透Shopping Mall,在無冷場的談天說地中,輕鬆學好實用的生活會話! ★一網打盡老外幾乎天天在用的

500個生活字彙,立體圖解彩圖讓你記得快又多 ★系統歸納各個聊天主題的實用句庫,讓你現學現賣,和老外聊天立即派上用場 ★巧妙示範常用片語/慣用語的使用,讓你口語表達更傳神 本書特色 特色一:22個情境主題,觸及日常生活各層面 針對日常生活的高需求,搭配Shopping Mall見的商店類型,精選22個主題場景,讓你看著跨頁的手繪立體場景插圖,輕輕鬆鬆透過聯想,學會與商店相關的物品或人物的單字。 特色二:66個有料、有深度的會話題材,和老外聊出所以然 EZ TALK特別設計了一對台灣男女朋友到美國短期居留,拜訪好友及共遊Shopping Mall的故事,延續每單

元的情境主題,設計三段融入時下生活且內容有趣的會話,並視內容難易度補充單字的說明以及片語(俚語)的用法解析,讓你循序漸進的增進口語表達能力,面對老外更能從容不迫的聊到東南西北。 例: be like a dog with two tails → 意思是「像一隻有兩條尾巴的狗」?但狗怎麼會有兩條尾巴呢!?其實可想成狗太高興了,不停使勁地搖著尾巴,彷彿有兩條尾巴似的,所以這個諺語是用來描述某人對某事感到欣喜若狂。 → The whole nation was like a dog with two tails while the national team won the mat

ch. 當國家代表隊贏得比賽時,全國人民都欣喜若狂。 特色三:22個特別企劃的好用句,舉一反三不乾聊 一成不變的表達方式以及不足的詞彙,常常是造成聊天愈聊愈乾、愈沒話說的問題所在。為解決這種窘境,在每個單元的單字後,整理了數個實用的聊天好用句,讓你累積口說的銀彈,與人對談時,說話內容不再乏善可陳。 例: 遇到咖啡同好,想打開話閘子,分享自己品嘗後的感受,你可以說: → Mm, it smells amazing! 嗯,聞起來好香啊! → This is excellent. What is it? 這超好喝的。是什麼咖啡啊? → It's a bit too

strong/bitter/acidic for me. 這對我有點太濃/苦/酸了。 → I prefer light/dark roast coffee. 我比較喜歡淺/重烘培的咖啡。 ⋯⋯還有更多⋯⋯ 特色四:22個搭配實物照片的主題詞庫,口說字庫再升級 運用學習成效有目共睹的圖像記憶法,依據單元主題來彙整延伸出來的相關單字(或慣用語),並以實物照片作搭配,加深你的印象,有效擴充位在腦中深層記憶的字庫量。 例: 常見彩妝品的說法,如眼影(盤)eye shadow(palette)、唇蜜 lip gloss、粉餅 compact/pressed powder、粉

撲 puff、蜜粉 loose powder、粉底(液/條) (liquid/stick) foundation、睫毛膏 mascara⋯⋯ 特色五:搭配情境音效、模擬真實場景的真人會話MP3 針對書中所設計的4位主角以及不同場景的人物配角,聘請專業美籍英文為母語的人士以及台籍錄音員來錄製對話內容。真人發音的會話MP3,讓你邊聽邊熟悉美式發音的音調,在口說練習時,還能模仿其抑揚頓挫的腔調,說得一口道地的英文。

我國海軍陸戰隊的角色與定位再省思

為了解決Great Light 網 路線 的問題,作者黃超興 這樣論述:

一直以來海軍陸戰隊在一般社會大眾的觀感中是強悍且具侵略性的,也因為陸戰隊主要遂行的作戰任務是兩棲登陸作戰,所以被定位為攻勢作戰的部隊。但由於我國1993-1994年的國防報告書,已將建軍構想由攻守一體的作為,改為守勢防衛的指導,導致國人開始對陸戰隊存在的必要性與價值 產生質疑。因此,透過對美、日、中海軍陸戰隊變革內涵的探討,發現各國在評估執行任務的部隊編組和運作機制時,都會從環境與威脅出發檢討符合國家利益的國防,進而籌建相應的單位、武器、裝備與編組,再由統一的指揮作戰機制掌握運用 。最後提出在重層嚇阻指導下,海軍陸戰隊任務應該與海軍的任務相結合,接下以陸制海的作戰任務,及建構具備海上兵力投射

能力,且可立即出動作戰的艦隊陸戰旅與機械化陸戰旅,並增強其特種作戰能力,共同擔負起海上作戰、 搜救、反封鎖及本、外離島規復與作戰威懾的角色。