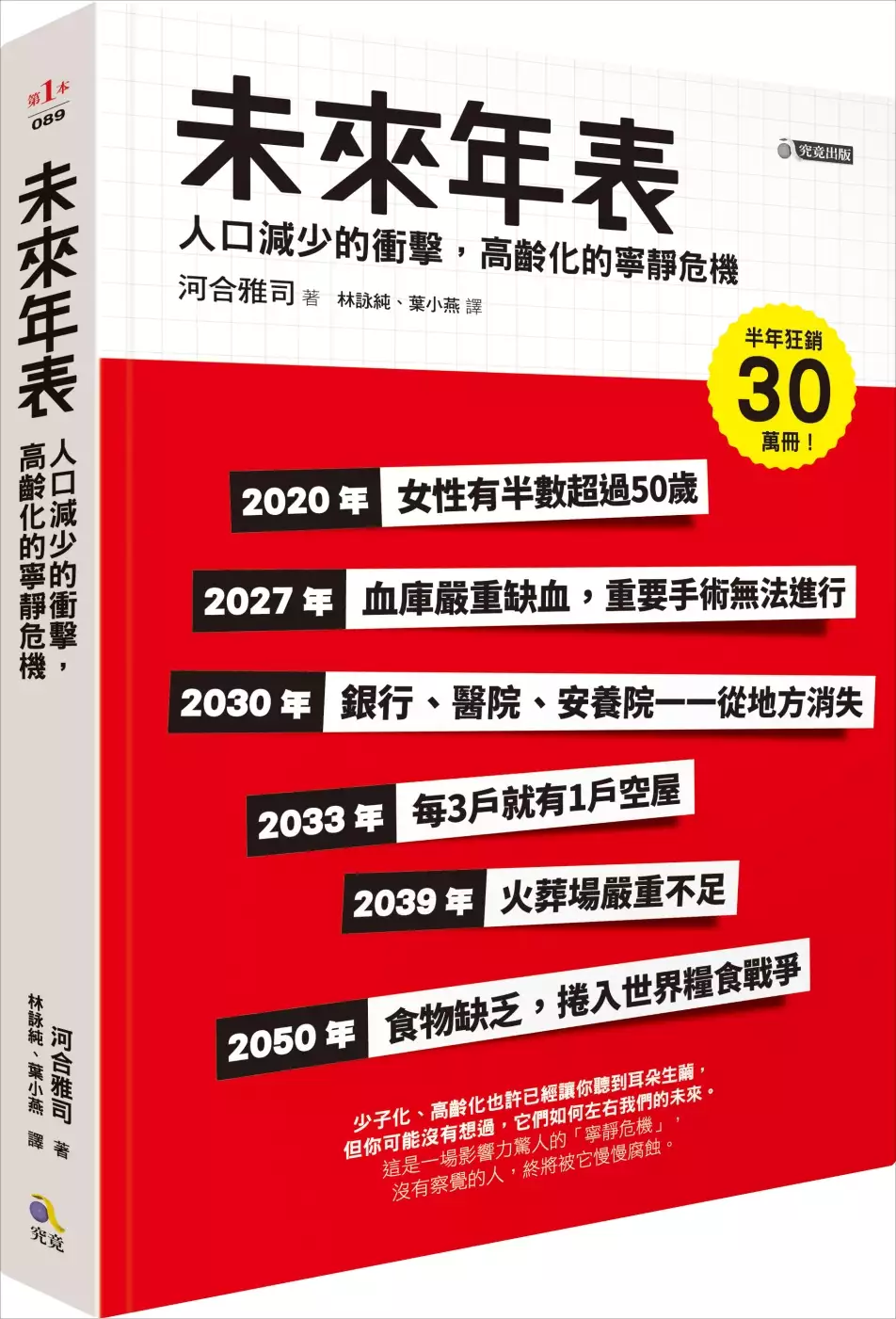

2023房價預測的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦河合雅司寫的 未來年表:人口減少的衝擊,高齡化的寧靜危機 和HarryS.Dent的 2010大崩壞:更大的一波蕭條即將來襲,你準備好了嗎?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站加拿大最權威的房價預測來了:今年下跌4.8%,2024年上漲4.7%也說明:加拿大房地產協會(CREA)上週五發佈最新預測稱,2023年加拿大住房均價將下跌4.8%至670389加元,但2024年預計將上漲4.7%至702214加元。

這兩本書分別來自究竟 和商周出版所出版 。

國立臺灣大學 社會學研究所 劉仲恩所指導 吳岱陵的 「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義 (2020),提出2023房價預測關鍵因素是什麼,來自於大林蒲、環境正義、睦鄰制度、圍牆外社區、遷村政策。

而第二篇論文國立政治大學 財務管理學系 陳明吉所指導 呂少毫的 投資人關注對房價之影響與預測 (2019),提出因為有 投資人關注、有限關注、Google搜尋趨勢、Google搜尋量指數、不動產市場的重點而找出了 2023房價預測的解答。

最後網站2023房市如何?台灣房市怎麼看?教你用房市指標判斷房市 ...則補充:因此當建商預測2~3 年後房市景氣變壞,則現在建商就會減少申請建照或多推預 ... 台灣房價大多數呈穩定增漲,單看房價指數走勢無法了解房價變化趨勢, ...

未來年表:人口減少的衝擊,高齡化的寧靜危機

為了解決2023房價預測 的問題,作者河合雅司 這樣論述:

◆內附「臺灣版未來年表」、各領域專家推薦文QR CODE!一掃即看! ◆日本6個月狂銷30萬冊!亞馬遜2017年度暢銷書,商業類第1名! ◆小野(作家)、劉黎兒(資深媒體人及作家)、蔡宏政(中山大學社會系教授)、邱俊榮(國家發展委員會副主委) 誠心推薦 這是一場影響力驚人的「寧靜危機」, 沒有察覺的人,終將被它慢慢腐蝕。 「少子化」「高齡化」也許已經讓你聽到耳朵長繭, 但你可能不曾想過:它們將如何左右我們的未來? 2020年 半數女性超過50歲 2027年 血庫嚴重缺血,重要手術無法進行 2030年 銀行、醫院、安養院一一

從地方消失 2033年 每3戶就有1戶空屋 2039年 火葬場嚴重不足 2050年 食物缺乏,捲入世界糧食戰爭 …… 少子化、高齡化所帶來的社會與經濟問題,絕對超乎你我想像! 不要天真樂觀地以為,人變少了,生活就會比較舒適。 看看日本經驗,你將獲得終身受用的啟發與提醒! 作者身為日本人口研究專家與《產經新聞》評論委員, 在深入研究後,他發現人口減少不只是單純變得「地廣人稀」, 結構失衡更將成為拖垮整個國家的核心問題。 20年內,日本的社會可能變成: ■每5人就有1位老人,孤獨死成為常態。 ■捐血量驟減、血液製劑嚴重缺乏、醫院人手不足,

連救護車也叫不來。 ■勞動人口大幅減少、消費冷卻、稅收減少、各級政府逐漸失能。 ■空屋率過高,卻沒有人力和經費可處理,鬼城處處,形成治安死角。 ■由於人口過少,不只銀行、百貨公司、安養院,連漢堡店都開不下去。 ■警備、消防、國防、醫療等仰賴年輕新血的工作後繼無人。 本書透過年表形式,系統化呈現不同時間可能會發生的問題。 雖然這些推論看起來很可怕,但絕非空穴來風, 高齡化所帶來的衝擊遠比想像中更大,受影響的將是不分年齡與性別的全體國民! 作者並提出「10個未來處方箋」, 引導大家思考自己和整個社會的該如何面對,找出可能的解決之道。 日本花了11年才進

入超高齡社會, 但臺灣預計只要8年,之後總人口數將開始走下坡; 15年後,每4人就有1人超過65歲; 25年後,每3人就有1人超過80歲; 30年後,每1.7人就要扶養1名老人! 這樣的未來,我們現在能不警惕因應嗎? 〈編輯室報告〉給臺灣的未來年表 人口減少,對我們的生活究竟會帶來哪些影響?人少了,就不會像現在這麼擁擠,生活會比較舒適;空屋率高,房價應該就會變低,也比較好買? 或許如此。但另一方面,少子化和老化速度過快,將來便無人能支撐整個社會,高度依賴年輕人力的職業(例如國防、醫療救護、警備、交通等等)無以為繼,社會安全無法獲得保障,人人自危。工作年齡

人口減少,意味著繳稅的人也減少了,國家稅收不足,連預算都無法編列,該維護的基礎建設只能放著不管,故障毀壞成為常態。 因為人口過少,消費規模也變小了,大家賺的錢當然更少,目前三步一家、五步一店的便利商店和速食店被迫關門,電商與物流服務前後端的人力也不足,24小時到貨的服務走入歷史;醫療院所也逐漸減少,即使是小型診所,也變得離家甚遠。此外,由於搭乘大眾運輸系統的人變少了,許多路線被迫裁撤、減班;捷運和火車的班距變得更長,甚至為了省電省人力,電梯和電扶梯形同虛設,除了月臺外都是一片黑漆漆的。 更別提社會保險破產、長照人力缺口、孤獨死、下流老人……等更深刻的問題。 另外,有些影響已經

在偏鄉發生,也往往是城市所看不見的:鎮上唯一的學校從「國小」變成「分校」,再變成「分班」,最後完全廢校。拔個牙得搭20分鐘的車到隔壁鎮,便利商店得開30分鐘的車才找得到;公車2小時才來一班,下午4點就收班;入夜後,整個城鎮宛如鬼城,所謂的「隔壁鄰居」其實只有頹圯的空屋…… 這樣的生活真的能算得上舒適嗎?再退一百步來說,能算得上安全嗎? 本書很清楚地讓讀者知道,高齡少子化所帶來的社會衝擊不會只和某些人有關,而書中所提出的預測不但很可能在日本成真,也極有可能在臺灣成真。因人口減少而變得「地廣人稀」的生活不會只有浪漫的美好,還有更多不得不面對的問題。現在輪到我們想想了:政府與民代究竟在高

齡少子化問題上做了哪些努力?這些努力的方向對嗎?這些措施真的對人民有益嗎?如果總樂觀地想著「以後的事以後再說」,我們就只能落得不斷被越來越惡化的未來窮追猛打的下場。 各界推薦 小野(作家)、劉黎兒(資深媒體人及作家)、蔡宏政(中山大學社會系教授)、邱俊榮(國家發展委員會副主委) 〈臺灣跟日本一樣,也在縮小、滅絕中──這本書是臺灣預言書,寫出了當政者不敢面對的真相〉 劉黎兒(資深媒體人及作家) 任何關心臺灣的人拿起這本書,一定會不斷點頭,因為這本書不僅是在寫日本,也是在寫臺灣。現在或未來在日本發生的每一件事,都是臺灣即將發生的;甚至有些現象,在出生率全世界最低的臺灣或許來的

更快。日本在縮小、滅絕中,臺灣何嘗不是,或該說臺灣更是,這本書就是在預言臺灣! 對照本書就可看出,臺灣也在縮小,走向滅絕化;這不是唱衰臺灣,而是面對臺灣。現在政府所有的計畫都枉顧人口減少和超高齡化的現實,仍以人口增加為前提,制定錯誤的政策。也因此,比起日本人,臺灣人更應閱讀此書,唯有所有人都理解、面對臺灣的現實,才能阻止錯誤的政策走向;和日本相比,臺灣的少子化,也就是縮小、滅絕是更為急切的。 〈未來40年政治、社會與經濟的衝突來源〉 蔡宏政(中山大學社會系教授) 許多人都把老化的問題簡化成孩子生太少,所以創造出一個「少子化」的名詞。事實上老化在各方面的衝擊遠大於鼓勵生小孩、給育兒

津貼與公托等養育議題。這本書的主要貢獻就在於告訴讀者,當老年人口的比例逐漸增大時,將產生各種什麼樣的衝擊,例如國防、治安、防災與醫療急救機能的下滑。 老化是臺灣未來40年最重要的政治、社會與經濟變遷因素。以目前臺灣政府治理失能的程度,可預見的是與老化相關的服務,將通過商品化的市場服務與民眾的自力救濟來提供,這將進一步導致福利供給的「社會階層化」。現在30歲以下的年輕人終生將籠罩在老化的幽靈之下,這一困境也將成為臺灣未來40年的政治、社會與經濟的衝突來源。至於要了解有哪些可能的衝突場景,就先來讀讀本書吧! 〈繼續追求擴張,或是正視人口劇減趨勢?〉 邱俊榮(國家發展委員會副主委) 臺

灣面對的高齡少子化問題還較日本嚴重。這本書對我的第一個啟發是日本對於面臨問題的前瞻思考與積極面對。這樣的態度非僅在高齡少子化問題,對於能源短缺、青年就業、區域平衡發展等問題亦復如是,值得我們借鏡。 本書很具前瞻性地指出高齡少子化的具體衝擊,其實很多效應都是可依直覺想見,而臺灣也難逃避的,例如大學的倒閉危機、獨居社會、住宅過剩;但更重要的是那些我們至今可能還未能慮及的嚴重影響,諸如因必須照護而產生的離職潮、技術人員產生缺口使得技術大國地位動搖、血庫存量常態性不足、醫療照護設施不足等。 最值得深思的是,作者建議應該正視人口劇減趨勢,將日本改造成小而美、有效率的國家,揮別過去以「擴張」得到的

成功經驗,策略性地縮小規模,「畢竟很多人口規模小於日本的國家也都過得很富足」!這樣的思維又何嘗不適用於臺灣?對於仍不斷追求擴張的台灣,我們或許應該試著培養跳脫傳統思維的勇氣。

「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義

為了解決2023房價預測 的問題,作者吳岱陵 這樣論述:

有別於常見的反迫遷土地運動,大林蒲居民在2017年政府民調中,呈現高達九成的遷村贊成率,本研究主要回答九成遷村民調贊成率的成因。既有研究多以環境保護、對抗污染的角度切入大林蒲,在地需求、關懷、情感與社會脈絡等卻被概括為「受污染的在地居民」、或成為輔助環境正義論述的客體,然如此卻忽視居民間的異質性,與其對污染事實的差異想像。本研究透過微觀視角檢視遷村想望的在地起源與變遷,並討論紅毛港遷村案對大林蒲人的影響;接著分析畢ye高雄城市發展政策,指出二十一世紀的高市府仍延續1970年代國民黨政府的開發主義,而在地環境運動者與外來環境團體在反開發的環保訴求下,建構出大林蒲環境不正義敘事,然透過田野調查,

卻發現環境正義與反開發運動並非在地日常關懷,反而,1990年代中期至今,在地居民更與周遭工廠發展出近二十年相對穩定的共處關係,顯然單一的環境正義敘事並無法解釋高度遷村民調贊成率之成因,遷村意願更是鑲嵌於地方歷史經濟脈絡中,並受到多方行動者與宏觀政策發展的影響。本研究發現,大林蒲遷村政策在民調中呈現的高贊成率,主要奠基於內部因素上,並受到外部因素的強化:內部因素為紅毛港遷村案為當地帶來的深刻影響,外部因素則為近代城市發展政策下,加諸於高雄西南沿海地區的居住推力,而內部因素更是在地居民視遷村為最終依歸的主要原因,反而,原旨在追求環境保護的環境不正義敘事,卻為政府與偏好遷村者所策略性挪用,以賦予遷村

政策推動的正當性。

2010大崩壞:更大的一波蕭條即將來襲,你準備好了嗎?

為了解決2023房價預測 的問題,作者HarryS.Dent 這樣論述:

被譽為「唯一未曾失準的經濟預測學者」哈利.鄧特(Harry S. Dent, Jr.)最新力作 2008年,金融海嘯襲捲全球,引發連串國際經濟快速衰退危機,民間普遍對於未來景氣信心不足。就在各國政府疲於採取各項救市措施,使得頹勢略趨止緩的同時,國際知名長期經濟趨勢預測家哈利.鄧特二世(Harry S. Dent, Jr.)表示,2009年將似「風雨前的寧靜」,最快下半年將為下一波為期長久的景氣寒冬揭開序幕。鄧特表示:「我們這輩子會經歷的第一次、也是最後一次的經濟蕭條即將出現」。 哈利鄧特在今年一月出版了他的最新預測《2010大崩壞》,除了佔據紐約時報等暢銷排行榜,許多各國經濟預

測單位更競相引用。為何此次鄧特的預測發表會引起各方關注呢?哈利.鄧特二世被譽為最準確的長期趨勢預測家,當所有預測家根據「長波理論」不約而同提出1990年將會經濟大衰退之時,他便力排眾議保證衰退不會發生;當2001年網路科技泡沫化,各界看壞全球景氣,他也獨陳2002、2003年將會出現一波榮景,事後證明鄧特的預測都是準確的。而其預測準確的關鍵,在於他引用了各項人口統計的數據,以修正經濟預測的技術週期上的盲點。 經濟預測多會引用各種週期數據來交相分析,據鄧特表示,股市、房市和商品市場泡沫,皆將在2009年起到達高點,且即將紛紛破滅;若再加諸人口結構的變化與遷移,世代消費潮也將瀕臨泡沫破滅,兩者

形成「完美風暴」將引發更嚴重的經濟不景氣,全球經濟和散戶都將受到重創。 哈利.鄧特的預測重點:.蕭條週期三階段:第一階段是景氣寒冬和泡沫破滅,時間持續到2012年底至2013年中。第二階段是中期榮景,以及為期五年的反彈行情,從2012年中持續到2017年初。第三階段是景氣再度趨緩,步入通貨緊縮週期,從2017年中到2020年初,遲至2023年初。 .2009後半年景氣可能出現短暫復甦。 .2010年到2020年至2023年間,經濟循環週期進入淘汰期,將出現通貨緊縮或經濟蕭條。 .在這個循環週期中,除了現金和優質評等債券以外的所有資產(包括房地產、股市和商品)將大幅貶值,傳統的資產配

置模型也將一敗塗地,同時許多企業和銀行也會破產倒閉。 .2009後半到2010年底,美股加速崩跌重創,這次修正可能持續到2012下半。 .亞洲和新興市場的股市將在2010年出現崩盤情形。 .第三次世界大戰(亞洲機率較高)可能在2020年代中期爆發。 .印度是這次革命最後階段的主導國家。2030年代後可能超越中國;2060年代,在經濟實力和軍隊實力上跟美國匹敵,甚至超越。 .下一波榮景將從2020年至2023年揭開序幕,持續到2035年至2036年,再下一波榮景大約在2052年到2069年。 .在這波大蕭條後,下一波大蕭條很可能發生在2060年代後期到2070年代,東亞、

中東和非洲國家將因此受到重創。 三階段式景氣衰退波動,短期恐難復甦 從2008年到2023年,美國經濟會步入寒冬或淘汰期,所有傳統資產類別或多或少都將走跌,大多數資產配置模型都將一敗塗地。在不景氣時,風險的群聚現象對於這個時期造成最大衝擊,因為在成長榮景期隨著泡沫榮景出現的各種資產泡沫,在這個時期將陸續破滅。因此,商品市場、房地產市場和股市都會在未來幾年內出現重挫,尤其在2010年代前期的跌幅最深。 起初,資金最安全的避險天堂是現金等值物、優質評等債券,以及強勢貨幣;而在2010後半年,即使以往具有避險特性的黃金都將出現重挫,大多數投資類別都出現較大幅度的衰退。 衰退或景氣寒冬時期皆依

據三階段的進展: 第一階段,泡沫榮景終於破滅,引發震驚,經濟體制和金融體系都受到重創,尤其是泡沫榮景創造出的龐大債務和極高的槓桿效應,這時候就發生通貨緊縮危機,銀行和企業也紛紛破產。這個階段通常持續三到五年(例如:1930年到1933年、日本在1990年到1992年的情況。這次週期可能發生在2008年到2010年,或2008年到2012年,或是2010年到2012年,或2010年到2014年)。 第二階段,因為政府振興經濟方案發揮效力,以及股市第一次大崩盤時的超賣現象所致,景氣和許多投資類別會出現反彈行情。通常,市場會持續三到五年的熊市反彈行情(例如:美國在1932年到1937年的情況

、日本在1992年到1996年的情況。這次週期可能出現在2012年中到2017年中),屆時大多數經濟學家和政治人物將聲稱:不景氣已經結束。 第三階段,進入最後一波的衰退,相較下沒那麼嚴重,此乃因為人口統計趨勢和技術趨勢持續走弱所致,通常持續三到五年(例如:美國在1937年到1942年的情況、日本在1997年到2003年的情況。眼前這個週期可能出現在2017年到2020年,或持續到2022年)。接著,景氣和股市將蓄勢待發,迎接下一波更全面性的人口統計榮景。 你可知道,每隔四十年因為世代消費趨勢,股市和經濟會出現一波高點,好比說:一九二九年、一九六八年,下一波高點或許出現在二○○九年?你可

知道,每隔三十年,石油價格和商品價格會創新高,如同一九二○年、一九五一年和一九八○年發生的情況——而下一波的商品價格高點約在二○○九年年底? 這樣聽起來,是不是跟你每年經歷春、夏、秋、冬季節交替的情況很相似?既然這樣,為什麼經濟的自然循環會讓你如此驚訝,而冬天會在十二月來臨卻不讓你訝異? 人的一生同樣有不同的時期,例如:童年時期、青少年期、成人期、中年危機、老年期和退休期,目前來看,這些時期預計有八十年的光景。你會隨著年紀增長,在生活和投資上做出相稱的改變。你可知道,經濟也具備大約八十年一輪的生命週期,這個生命週期可能跟你的生命週期大不相同,有時卻會對你的生活造成極大的影響。而且,現在

就是經濟的生命週期對人類生活影響甚巨的時刻之一! 經濟學家們說:長期趨勢不可預測,因為複雜度日漸增加,短期趨勢比較容易預測。其實,這種想法根本大錯特錯!我們常常會看的一個論調:「經濟學家怎麼說,你就背道而馳!」這種說法是有跡可循的。經濟學家在預測上總是犯了一個大通病:人類傾向於做線性預測,但是現實生活和進步的發生卻是以指數曲線週期上下起伏。經濟學家受困於這項誤解:他們所做的預測都是線性預測。所以當週期往同一方向發展時,他們大致可以做出正確預測,但卻總是忽略對政府、企業和個人衝擊最大的週期發生什麼重大改變。因此,他們傾向於低估趨勢上揚或下降的幅度——尤其在泡沫經濟和經濟泡沫化時更是如此。

預測的問題在於,週期太多、甚或多到無法計數。因此,預測的關鍵就是確認哪些週期最重要,發生在你想預測的那個等級。矛盾的是,複雜度愈高未必就表示愈無法預測。由於人類學習能力日漸複雜化,讓人類得以不斷進步,生活水準也愈來愈高,所以我們一直有辦法預測更多事情。 股市、石油等期貨價錢這兩條走勢都將在二○○九年交會!過去的幾十年裡股市,房地產和商品這三個巨大的泡沫已經蓬勃發展達到高潮,並開始同時下調。本書首先針對未來經濟趨勢將出現的激烈變動,提出一個扼要概述。在敘述驅動經濟且最為重要的基本趨勢後,將帶領讀者檢視從長期到短期的週期等級,並說明作者在過去五到十年內新增的最重要週期。 接下來,作者將揭

露不景氣中的一線曙光。檢視人口統計資料中的全球趨勢,這些趨勢在全球不同地區出現截然不同的景象。並且探討個人、企業和政府要繼續倖存與蓬勃發展的策略,說明為什麼在即將來臨的「景氣寒冬」中,傳統的資產配置會一敗塗地。提供更適用於各階段投資人與企業的特定策略,包括:個人及家庭在所有生活層面適用的策略。最後,檢視政府及機構在被迫進行更徹底的組織重整,以及面對人口老化要兌現更多福利承諾之際,會面臨哪些關鍵問題。 作者簡介 哈利.鄧特二世(Harry S. Dent, Jr. 1950- ) 被譽為最準確的長期經濟趨勢預測家的鄧特,一開始在大學時便修習經濟學,然而,在理解到經濟學似乎無法預測或達到實

用水準時,很快地就轉攻財務與會計。大學畢業後,他在財星一百大企業工作過幾年,負責財務與會計。後來,進入了哈佛商學院攻讀MBA,專注於涵蓋層面更廣的策略問題。 哈佛時期,鄧特學習了許多跟產品生命週期相關的知識,以及為每個個案分析找出最佳的分析與合理作法。後續他進入貝恩公司(Bain & Company)擔任策略顧問,在為一家知名輪胎公司設計需求預測模型時,確立了他以人口統計學著手,修正經濟預測偏差的新科學。 當多數經濟預測家大發1990年景氣衰退警語的同時,他藉《榮景可期》一書獨排眾議,準確預測即將出現意想不到的經濟榮景,也因此讓他成為最受矚目的預測家,在同行中備受尊崇。 目

前他是鄧特基金會(H.S. Dent Foundation)總裁。創辦鄧特公司(H.S. Dent),發行《鄧特預測》(HS Dent Forecast),並監管鄧特財經顧問網(HS Dent Financial Advisors Network)。他同時也是創投創辦人兼投資人,名聞遐邇的演說家。 重要著作:《大投資潮》(The Great Bubble Boom)、《未來十年好光景:投資人篇》(The Roaring 2000s Investo)、《未來十年好光景:如何累積財富及創造生活品味》(The Roaring 2000s)、《榮景可期》(The Great Boom Ahead)

、《我們的預測能力》(Our Power to Predict)。

投資人關注對房價之影響與預測

為了解決2023房價預測 的問題,作者呂少毫 這樣論述:

許多學者在股市的實證研究發現除了基本面因素,投資人關注也影響資產的定價或報酬,投資人關注的提高伴隨著股票價格的上漲及交易量的增加並改善股票的流動性。在過去相關研究,學者使用股票極端報酬、交易量、廣告費用或新聞等資訊來建構被動投資人關注指標。隨著網路普及化,現今投資人在查詢投資標的時會使用網路瀏覽器來搜尋相關資訊,近十年許多學者使用Google瀏覽器搜尋量資料來建立主動投資人關注指標。為了探究投資人關注是否也對不動產市場產生影響,本研究使用Google Trends提供的服務,建構出幾組投資人關注指標,針對2006年至2019年的全台灣整體不動產市場及地區性的台北市、新北市不動產市場進行實證分

析。實證結果顯示台灣的投資人關注影響全台灣、新北及台北市房市,投資人關注增加大多導致房價上升。透過將研究時期區分成房價上升與平穩兩時期,探究投資人關注的影響效果在兩時期的影響,結果呈現出不一致的現象,像是只有在房價平穩時期,投資面向的關注才有顯著影響房市。透過使用本研究建構的投資人關注指標及過往學者所建構的投資人情緒指標來建構房價預測模型,對於台北市房價的預測分析結果顯示,使用當期整體房市關注的房價預測模型的預測效果最好,預測能力與使用當期投資人情緒的房價預測模型相差不大。

想知道2023房價預測更多一定要看下面主題

2023房價預測的網路口碑排行榜

-

-

#2.2023年房價會下跌嗎? 這是可以期待的

大多數研究公司和投資者都預測房價將在2023 年下跌。例如,高盛預測房價將從峰值下跌5% 至10%。 房地美和房利美等其他人則不那麼悲觀,預計今年房價將 ... 於 0xzx.com -

#3.加拿大最權威的房價預測來了:今年下跌4.8%,2024年上漲4.7%

加拿大房地產協會(CREA)上週五發佈最新預測稱,2023年加拿大住房均價將下跌4.8%至670389加元,但2024年預計將上漲4.7%至702214加元。 於 nai500.com -

#4.2023房市如何?台灣房市怎麼看?教你用房市指標判斷房市 ...

因此當建商預測2~3 年後房市景氣變壞,則現在建商就會減少申請建照或多推預 ... 台灣房價大多數呈穩定增漲,單看房價指數走勢無法了解房價變化趨勢, ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#5.2023房市7預測,慎防獲利回「兔」 | 趨勢報導 - MyGoNews

展望2023兔年,因為外在情勢已經逐漸改變,房市難免會有高處不勝寒的疑慮,加上現在民眾對於房價已經沒有不買會更貴的預期,房市景氣循環從高檔步入 ... 於 www.mygonews.com -

#6.摩根大通:2023年中國經濟將增長5.6%,房價下半年有望回升

在2月24日舉行的摩根大通圓桌媒體會上,摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌介紹,摩根大通預測,2023年中國經濟增速為5.6%。 於 hao.cnyes.com -

#7.平均地權條例》2023台灣房價會崩盤嗎?專家揭7大房市走向

平均地權條例》2023台灣房價會崩盤嗎?專家揭7大房市走向,直言「跌10%算客氣了」 · 2023慎防獲利回吐 · 2023房市預測代表字「守」 · 三大趨勢「低總、小宅、輕齡」 · 顏炳立 ... 於 www.storm.mg -

#8.新一年澳洲房價漲不動了專傢預測2023年要大跌!

澳洲房價的瘋狂加速預計將告一段落,2023年全澳各地的房價料將大幅下降。 預測顯示,澳洲繁榮的房地產市場可能不會持續下去——但它將產生的長期影響 ... 於 tw.australia51.com -

#9.2023年加州房市預測經濟學家:房價跌8.8% - 新唐人電視台

週三(12日),加州房地產業者協會(C.A.R.)公布了2023年加州的房市預測。它們預計明年整體將呈現疲軟趨勢,獨棟別墅的銷量將下降7.2%,房價中位數也 ... 於 www.ntdtv.com -

#10.ING預測:2023年美房價將跌20% 促使Fed轉降息

ING預測:2023年美房價將跌20% 促使Fed轉降息 ... 過去兩年多來,在超低利率支撐下,美國房價狂漲,而房價也是通膨項目內的一環,因此引來聯準會(Fed) ... 於 www.moneydj.com -

#11.人麻了!经济学家预测2023年美国房价或下跌20%,利率飙升 ...

房价 还会继续下跌吗?房贷利率是否还将继续上涨?今天,圈儿姐带大家看看,经济学家们对2023年美国房市的预测解读 ... 於 posts.careerengine.us -

#12.時事觀點 - 台灣經濟研究院

2023 年國內房市景氣續降溫,買房宜停看聽(關鍵評論網) ... 況且央行預測我國經濟成長率恐落於2.53%,未如2022年2.91%的水準,顯然近期整體經濟情勢正 ... 於 www.tier.org.tw -

#13.2023房價預測彙整- 搞懂投資房地產秘訣打造買房獲利方程式

台灣房市自從2022年九月以來,成交量幾乎腰斬,各地房屋仲介公司業績也連帶哀號不已,當然跟美國從2022年三月開始縮表升息,加上中共於十月十六日二十大前加強境內封 ... 於 richhome.com.tw -

#14.2023年度房市預測代表字「守」 | 名家| 三立新聞網SETN.COM

疫情趨緩、工商穩定成長有助社會經濟復甦,但高房價及高物價、可能升高的利率與打房政策,仍為不可忽視的隱憂。展望2023年度,全聯會選定以「守」作為 ... 於 www.setn.com -

#15.房市情報- 網路調查:過八成民眾認通膨加劇 - 中信房屋

進一步調查民眾對央行利率與通膨的看法,有42.0%的民眾認為央行2023年會再升息半碼,82.2% ... 2022年第四季與2023年第一季對2023年上半年房價預測. 於 buy.cthouse.com.tw -

#16.2023房市「看跌」眾家預言!專家丟震撼彈「跌10%算客氣了」

不動產仲介公會全聯會選出2023年房市預測代表字為「守」,理事長張世芳 ... 變化措手不及。2023年疫情趨緩、工商穩定成長有助社會經濟復甦,但高房價 ... 於 money.udn.com -

#17.5月房市「利空趨緩」交易變化曝!專家揭「持續盤整」1情況 ...

專家指出,隨著上半年進入尾聲,房市利空因素影響趨緩,房價持續盤整, ... 另外由於美國通膨控制得宜,市場預測聯準會六月升息的機率不高,因此台灣 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#18.2023年美國房市預測六大解析* 阿波羅新聞網

所以說要預測房貸利率走勢非常困難。 乾淨世界視頻:2023美國地產預測壞消息一堆!?|固定利率有希望降低?|房價會跌多少?|買 ... 於 tw.aboluowang.com -

#19.預測2023房市先蹲後跳太平洋房屋看見下半年房市轉機加盟 ...

預測2023 房市先蹲後跳太平洋房屋看見下半年房市轉機加盟總部全台動員開課提供市場經營方略. 2023-02-16人氣5,213 ... TAGS: #太平洋 #房地產 #買房 #房價. 於 www.searchome.net -

#20.2023:未來房價恐下修,買房民眾還要再等等! - Mobile01

掌控自己生活的強大感受,是預測正向的幸福感更可靠的指標。 2023-05-29 15:01 發佈. 文章關鍵字 民眾 房價 阿虎 ... 於 www.mobile01.com -

#21.2023房市專家預測大彙整! | 貸款好朋友

2023 房市11位專家把脈指最佳買點「總統大選前後」. 今年房市景氣不佳,高漲的房價也開始出現鬆動跡象,但房價何時才會下跌?《ETtoday新聞雲》找來11 ... 於 check-loan.tw -

#22.五月美元再度走強,非美貨幣表現慘兮兮!

2023 -06-01 ... 最後,TAROBO整理了各家投行對於主要市場匯率的未來預測,供各位投資人作為投資主要市場匯率或債券時的 ... 2023年外匯展望總整理,誰是下個強勢貨幣? 於 www.taroboadvisors.com -

#23.2023年美国房市十大预测 - Redian新闻

1.住房销量将跌至12年最低,同比减少16%降至430万套2.抵押贷款利率下降,年底降至6%以下3.房屋销售中位价格下降4%4.美国中西部和东北部房价表现更 ... 於 redian.news -

#24.2023年別買房?他嘆享受不到「上漲果實」 內行人怒回

日前一名網友在PTT上表示,他推測到2023年底都會朝升息的方向走,且3月公布一碼後,他更加確定已經開始升息的循環。對此,他也指出,以往都聽到「房價 ... 於 news.housefun.com.tw -

#25.2023 年未來房市預測:張金鶚提出房價「四階段」緩跌 - 果仁家

政大地政系退休教授張金鶚預測,未來房市將會「軟著陸」,也就是房價會「緩慢下跌」,影響力會先從區位、產品與公司資金周轉等體質較差的「個案」開始 ... 於 applealmondhome.com -

#26.2023年房市代表字「跌」!戴德梁行顏炳立指房價下跌10%

他更預測六都一些地段好、體積大的工業區、住宅土地的買氣皆收斂,主要是市場的去化,全看「金流」決定,而2023年是金流斷。 過去常被指「空頭總司令」的 ... 於 www.taiwanhot.net -

#27.知名地產公司預測多倫多2023年底房價會上漲7.5%,你信嗎?

2023 -04-13 來源:加國無憂51.CA 分類:加拿大新聞 評論(0). 加拿大最大的地產經紀公司之一Royal LePage發布最新報告預測加拿大房價將在今年年底上漲。其中多倫多房價 ... 於 cfcnews.com -

#28.【匯流書房】找到房市最佳進場時機教授分享買房全攻略

... 找不到可以出手的時機,國貿系教授透過新作,最基礎的房價資料搜尋開始 ... 更多內容請參閱和平國際出版「買房全攻略,精準預測房市走向,業界 ... 於 cnews.com.tw -

#29.【澳洲房產】澳洲房價下跌!? 2023最新報告揭秘,這個城市 ...

SuperJullian整理了2022年末和2023澳洲住宅房市前景預測的數篇報告資料,提供想要踏入澳洲房地產市場或者在布里斯本買房、墨爾本買房的讀者們可靠的 ... 於 superjullian.com -

#30.澳洲房价真的会“奔溃”吗?!2023年房市预测 - Smart Listing

澳洲房价真的会“奔溃”吗?!2023年房市预测. 最近大家最最关心的问题无非是“下半年以及2023年,澳洲房地产市场的前景如何?”“墨尔本房价还会下跌吗? 於 www.smartlisting.com.au -

#31.Python 預測模型車2023

要介紹了3種模型進行房價預測:線性回歸、嶺回歸、Lasso回歸。 希望大家能夠了解機器語言在生活中的應用場景,活學活用,利用學習到的知識解決些生活/工作中的問題。 於 caylarbenden.online -

#32.2023年春季房市前景如何? 資深經紀王芳匯總專家預測供您參考

大家都非常關心的2023年房產市場,以下是專業人士的預測:Zillow資深經濟 ... 緩,美聯儲將保持激進加息立場,這可能會推動房貸利率更高,房價更低。 於 www.worldjournal.com -

#33.2023年中国房价走势预测:一线城市的核心地段 - 北京房地产资讯

2023 年乍暖还寒,而很多城市的楼市却急剧升温。很多业内人士高呼,楼市春天来了。那么到底,2023年到底中国房价走势是何去何从呢? 於 news.fang.com -

#34.Python 預測模型車2023

S&P Python 預測模型車Python 預測模型車·在sklearn中很方便的是它內涵豐富的函數可以使用,所以要 ... 要介紹了3種模型進行房價預測:線性回歸、嶺回歸、Lasso回歸。 於 warix.online -

#35.2023年要注意「8大事」! 恐出現裁員潮、重大刑案、房價下跌

命理老師廖美然表示,2023癸卯年有「8件大事」必須小心,早早注意才不受波及。 ... 廖老師預測房地產價格會跌,但因為通貨膨脹緣故,租金反倒上漲。 於 ctinews.com -

#36.問「ChatGPT」台灣房市走向AI回:很難預測 - ETtoday房產雲

記者實測實際詢問「台灣2023年房地場趨勢」,ChatGPT回答:「近年來,台灣房地產市場的房價一直在穩步上漲,尤其是在台北和高雄等主要城市。 於 house.ettoday.net -

#37.2023房市預測他直指:這事是最大灰犀牛 - 地產天下

六、成屋市場價盤量縮:2023上半年房市表現價穩量縮,房價漲跌互見,還不致反轉,下半年開始房價會有漲不動現象,部分超漲區會呈現小跌,房市表現價盤 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#38.2023年房價不再高處不勝寒?實登價從地板變成天花板?專家 ...

5.下半年選戰開打,房市可能成為政策焦點。 6.利率升息循環接近尾聲。 7.觀光復甦,店面飯店業谷底回升。 2023房市預測代表字「守 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -

#39.麗景中國樂居2023 - relaxmen.online

新北市新莊區麗景中國房價/價格/實價登錄查詢,近期每坪成交價格52.8起,信義房屋提供新北市新莊區周邊社區大樓房屋完整即時實價登錄、降價宅、 ... 驗屋裝潢房市預測. 於 relaxmen.online -

#40.[聚焦]地产局发文预测:2023年大温房价上涨2%!想抄底 ... - 新浪

刚刚,大温地产局发布了《2023房地产市场行业预测报告》。报告非常明确的预测,预计2023年,大温哥华地区平均房价将上涨至120万加元左右。公寓、联排、独立屋基. 於 k.sina.cn -

#41.2023房市反轉年! 全年房市呈「價跌量縮」格局| 中央社訊息平台

根據永慶房屋2023第一季網路會員調查,全台認為房價看漲的比例由上季的38% ... 各家經濟預測機構紛紛下修今年與明年的經濟成長率,讓消費者對房價上漲 ... 於 www.cna.com.tw -

#42.房市雖然降溫房價仍不太可能下降 - 草根影響力新視野

然而,經濟學家預測,房價不太可能在短期內突然下跌,甚至已有幾項預測指出,房價會在2023年之前上漲。 隨著貸款利率提升,美國的房屋銷售量比一年前 ... 於 grinews.com -

#43.专家预测澳洲2023年经济发展走势房贷飙涨房价下跌 - ABC

澳大利亚央行连续数次加息让很多人对房贷、房价感到担忧。一些经济专家预测,2023年的实际工资水平将连续第三年出现倒退。 於 www.abc.net.au -

#44.央行升息半碼打房有限?2023年房市10大預測 - 今周刊

他對升息後期、2023房市提出十大預測分析,預料政策打房趨緩、國內經濟走疲,2024年 ... 部分推案量大區域會出現建商多殺多,部分超漲區房價會呈現小跌。 於 www.businesstoday.com.tw -

#45.2022年房市預測風向球!【 動口不動產EP3 】ft.信義房屋 ...

2022房市猛虎變病貓2023慎防獲... 2021房市新高年2022高房價與政... 本類其他新聞. 內科廠辦交易逆風成長文德 ... 於 www.sinyinews.com.tw -

#46.2023房市預測字「變」! 不動產聯盟說重話:暫停實施《平均地 ...

2023 年建材、人工成本壓力仍未減,不動產仲介經紀理事長張世芳指出,即便市趨緩成交量下降,整體房價仍將維持在原水準。雙北在近2年的價量變化相對較 ... 於 www.myhousing.com.tw -

#47.2023年房價會下修? 6位房市專家獨家分析預測 - 工商時報

2023 年房市該何去何從,《平均地權條例》預計今年就能上路後,市場預計買氣下滑,但量縮就能真的看見房價修正?591房屋交易網特別專訪包括建商、房仲、 ... 於 ctee.com.tw -

#48.2023房市預測明年房價將急速下跌? 平均地權條例定案?

2022房市由盛轉衰2023房市回溫無望? 2023年房市會變好嗎? 2023會通過平均地權條例嗎? 2023房市狀況預測. 明年房價會暴跌 ... 於 jf1688.com.tw -

#49.房市反轉趨勢浮現!專家:2023房價跌10-15%|何世昌

請教房產專家何世昌,怎麼看這波房市寒冬,是不是將持續到 2023 年?目前房市存在的問題您怎麼看? ... 2023 上半年 房價預測 | 人口紅利| 供需理論☚. 於 www.ganjing.com -

#50.2023房市預測:房價將下跌?萬事俱備,尚欠東風! - 樂居

2022房價創新高、獲利人數也創新高; 房市兩大隱憂:股市反轉、成交量背離; 2023年房市觀察兩大重點:央行態度與待售量; 二手待售量回升至歷史平均, ... 於 www.leju.com.tw -

#51.【風水特輯】2023年營建股和房市趨勢預測!陶文 - 幸福空間

再從卦象中的氣數派列角度觀察,發覺市場上的房價還是容易居高不下,即便打房措施依舊嚴厲,房價只會進入緩跌狀態,賣家將會降低了惜售的堅持,而買家多了 ... 於 hhh.com.tw -

#52.2023年國內房市持續降溫,房價是否會出現鬆動?購屋族該 ...

2023 年以來國際經濟表現由於主要國家貨幣政策仍趨於緊縮、國際地緣政治風險動盪持續、供應鏈進行重組等,全球呈現低度成長的機會大。況且央行預測我國 ... 於 www.thenewslens.com -

#53.2023年主要房地产市场房价将继续下跌,但买家仍然负担不起

FX168财经报社(北美)讯路透社对近100名房地产市场分析师的调查显示,大多数主要房地产市场的房价将在2023年下跌,但分析师预测,从峰值到低谷的两位数 ... 於 news.fx168news.com -

#54.專家看壞未來2年房市點名「首購族」:仍買不起 - 東森新聞

路透社針對全球9大房地產市場進行研究分析,專家普遍認為,隨著利率上升,全球房市的熱潮正在降溫,預期明年(2023)房價漲勢將收斂,部分國家甚至 ... 於 news.ebc.net.tw -

#55.2023房市十大預測李同榮:這事是最大灰犀牛 - 財訊

他對升息後期、2023房市提出十大預測分析,預料政策打房趨緩、國內經濟走 ... 魔咒,部分推案量大區域會出現建商多殺多,部分超漲區房價會呈現小跌。 於 www.wealth.com.tw -

#56.Python 預測模型車2023

+ Python 預測模型車Python 預測模型車·在sklearn中很方便的是它內涵豐富的函數可以使用,所以要 ... 要介紹了3種模型進行房價預測:線性回歸、嶺回歸、Lasso回歸。 於 araban.online -

#57.未來十年房價走勢預測/2022房價不行了嗎? 還能買房嗎? 最佳 ...

2022房價出現的泡沫化、過高的狀況,恐怕會迎來一波下調修正,尤其美元升息導致台灣房貸利率調升、地產商預售屋在2023~2025年間過量供給,因此預測短 ... 於 vocus.cc -

#58.2023房价预测!哪些州会暴跌? - 领英

Zillow 我们先来看看Zillow对于2023年房价的预测,Zillow把对未来美国房价的预期调低到了只上涨2.4%了,在Zillow 经济学家分析的911 个区域住房市场中 ... 於 cn.linkedin.com -

#59.Python 預測模型車2023 - shopingg.online

generated Python 預測模型車Python 預測模型車·在sklearn中很方便的是它內涵豐富的函數可以使用, ... 要介紹了3種模型進行房價預測:線性回歸、嶺回歸、Lasso回歸。 於 shopingg.online -

#60.预测一下2023年成都房价的走势? - 知乎

来自2023开年的建议. 1,最近一年两年,别去买天新的二手别接盘,天新的二手市场明显供大于求,而且挂牌量越来越多,且预期严重不足,2021年是价格历史最高位,现在 ... 於 www.zhihu.com -

#61.不要問我何時買房最好,因從這就能預測台灣明日房地產 - 大數聚

台灣人口反轉向下的時間,與日本大約差距15年,也就是2023年前後,台灣恐怖之處 ... 房價不必太擔心,未來還是有可能引進大量外來人口、印鈔等措施,激勵房價反彈。 於 group.dailyview.tw -

#62.2023房市「跌跌跌」 顏炳立:狡兔追市暗淡的月 - 台視新聞網

「緩跌、量縮」是戴德梁行董事總經理顏炳立對2023年房市的趨勢預測,更 ... 看誰開出第一槍,「土地開出第一槍、房價開出第一槍,就會造成鬆動」。 於 news.ttv.com.tw -

#63.2023年房市宜「守」?五位房市專家預測分析

買方可持續關注房價的走勢變化,今(2023)年可能將有不錯的議價時機點。 AAM在開春為大家彙整了房市專家們對於2023年臺灣房市的預測展望,提供各方面 ... 於 aam.one -

#64.房價2023年崩盤真的假的 - 老资料

這很明顯是不可能,在中國房價市場是不可能崩盤的,房子是用來住而不是用來炒的,價格會相對應有所控制,但不會崩盤。從上面的說法可以看出,2023年的房價只是大家的預測 ... 於 www.laoziliao.net -

#65.房市亂象叢生,房價將下修?顏炳立:2023年買氣還會再降

戴德梁行總經理顏炳立表示房市第四季買氣下降,2023年房市買氣還會再降,價格屆時會開始出現緩修。 於 www.cw.com.tw -

#66.今年美國房貸利率小跌房價降,買家仍難入市- 房地產 - 六度世界

專家預測,2023年房貸利率雖然將下降,但購屋主負擔仍重;新購或換屋的交易增加有限。(Getty Images) 高房貸利率、通膨和經濟衰退的陰影重創2022年 ... 於 6do.world -

#67.Python 預測模型車2023 - acizlevideo.online

problem Python 預測模型車Python 預測模型車·在sklearn中很方便的是它內涵豐富的函數可以使用, ... 要介紹了3種模型進行房價預測:線性回歸、嶺回歸、Lasso回歸。 於 acizlevideo.online -

#68.【2023房市預測】今年想買房嗎?樂居:撿便宜的時機還沒到

李奕農說明,2022 年的房價是近10 年來漲幅最強的一年,從樂居統計的「百大社區指數」可見,台北市成交量最高的前100 個社區有8 成以上的房價上漲,「台中 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#69.房價真的會跌?國民銀行預測澳洲房價2023年下跌10%

據9號台報導,經濟學家預計,澳聯儲呼之欲出的加息可能使市場失去活力,國民銀行預測2023年澳洲房價將下跌10%。 國民銀行(NAB)在《季度房地產調查》中 ... 於 www.auliving.com.au -

#70.道瓊指數重回200均線上方,富時100指數和DAX40指數走勢預測

道瓊指數重回200均線上方,富時100指數和DAX40指數走勢預測. 2023年5月30日04:29 Chris Li, 分析師. 本頁面有什麼內容. 富時100指數回落; 德國DAX 40指數維持高位整理 ... 於 www.dailyfxasia.com -

#71.Python 預測模型車2023

神戶1日遊 Python 預測模型車Python 預測模型車·在sklearn中很方便的是它內涵豐富的函數可以使用, ... 要介紹了3種模型進行房價預測:線性回歸、嶺回歸、Lasso回歸。 於 reklamciamca.online -

#72.高盛預測:2023年美國4城房價暴跌| 房市| 房地產| 大紀元

高盛集團(Goldman Sachs)預測,2023年美國一些大熱的住房市場將迎來黑暗的日子,特別是四個城市可能會出現房價暴跌,類似2008年的房市崩盤。 於 www.epochtimes.com -

#73.《傳產》2023房市預測字「變」 林正雄盼暫停實施平均地權條例

2023 年建材、人工成本壓力未減,不動產仲介經紀理事長張世芳指出,即便市趨緩成交量下降,整體房價仍將維持在原水準。雙北在近2年的價量變化相對較 ... 於 www.chinatimes.com -

#74.多數專家預測美國房價在2023年將進一步衰退 - Facebook

多數專家預測美國房價在2023年將進一步衰退. ... 投資者,都對美國房地產市場持謹慎觀察的態度,除了那些有必要買房的生活因素,多數人都在等著看房價會降到何種程度。 於 z-upload.facebook.com -

#75.顏炳立看2023房市,為何說不適合撿便宜? - 遠見雜誌

2023 年Q1剛近尾聲,戴德梁行董事總經理顏炳立語出驚人,「這個市場不適合投資了!」房市景氣指標透露哪些關鍵?五大雷區,房價恐下修10%? 於 www.gvm.com.tw -

#76.兩大關鍵夾擊合庫董座預測「2023年房價」:年輕人一樣買不起

合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達日前預測2023年房市下修幅度時指出,儘管建材價格下跌,量縮也已可確定,但「缺工」、「土地價格偏高」兩大因素,讓房價 ... 於 www.ctwant.com -

#77.2023年房價會跌嗎?專家預測房子遲早貶值,告誡炒房客快撤

為什麼專家會預測2023年房價出現降跌趨勢?接著往下看大家就明白了。 這幾年房地產企業融資收緊,很難去隨隨便便借錢了,監管 ... 於 www.gushiciku.cn -

#78.財報狗學院預測2023年房市會回檔 - PTT 熱門文章Hito

60 F →OxFFFF: 下股市很難創高,2023~2024房價薪柴都各種抽光,不下修都 10/14 15:43 ... 92 F 噓pent: 預測都不中,趕快去看房買房才重要 10/14 16:32. 於 ptthito.com -

#79.2023年房價大預測!中國專家:合理房價在8000多元/平

澳洲專家:2023年房價將上漲25%. 有媒體報道,Coolabah Capital Investments首席宏觀策略師Kieran Davies應用了由儲備銀行前經濟學家Peter Tulip和Trent Saunders的 ... 於 finews.cc -

#80.高盛大胆预测,美国房价将于年中触底

虽然高盛预测2023年全美房价将下跌2.6%,但并非美国市场都如此幸运。 美国房地产市场可能正在接近最低点。至少高盛(Goldman Sachs)这样认为。 於 www.fortunechina.com -

#81.Zillow 下调房价预测:2023 年的房价会是什么样子?

Zillow 下调房价预测:2023 年的房价会是什么样子? ... 飙升的房贷利率对美国房地产市场造成了经济冲击。仅在过去一个月,平均30 年期固定贷款利率就从3.11% 飙升至5.11%。 於 www.guruin.com -

#82.5月房市「利空趨緩」!專家揭情況有望緩解 - 桃園電子報

另外由於美國通膨控制得宜,市場預測聯準會六月升息的機率不高,因此台灣將在6 ... 房價認知能否進一步消彌差距,這些都將影響下半年房市的交易情況。 於 tyenews.com -

#83.2023年房價走勢預測 - 華新要聞

有人說2023年房價會走低,這是平均數字,但我覺得這樣預測根本沒有意義,也不認為房價會走低,以為決定房價的最重要的因素是第一位置,第二是新舊, ... 於 newmediamax.com.tw -

#84.Ep180|陶迪說:2023房價會大跌嗎?投資- 好學生的上課

經過了2022的房價高原期,你覺得今年房價會出現明顯的下跌嗎?知名房價數據分析網站針對2023年房市做了預測,兩大重點都和我去年的說法一致! 什麼時候 ... 於 www.ivoox.com -

#85.【總經Spotlight】韓國房市過度槓桿,台灣會有泡沫危機嗎?

我們想讓你知道的是: 在利率高漲的時代下,各國房價普遍從高檔明顯滑落,台灣房價也於2022 Q4 逐漸從高檔放緩, ... 一、 2023 Q1 房價概況. 於 www.macromicro.me -

#86.【河口湖一日遊行程】2023河口湖景點推薦&自由行攻略 ...

2023 河口湖一日遊攻略完成! ... May 18, 2023 20:00 ... 我們這次住的是「新世界飯店」,房間超大、隔音又好,房價在河口湖住宿中也不算貴。 於 bobby.tw -

#87.2023年房市代表字「跌」!戴德梁行顏炳立指房價下跌10%

過去常被指「空頭總司令」的顏炳立,也對整體房價預測,將下跌10%,但看誰開出第一槍。 於 www.moneyweekly.com.tw -

#88.【2023房市預測】房價將下跌?萬事俱備,尚欠東風!

| 奕起看房產(20.65 MB) ~ Free Download 【2023房市預測】房價將下跌?萬事俱備,尚欠東風!| 奕起看房產(15:02 Min) mp3 and mp4 ~ Download lagu mp3 & mp4 【2023 ... 於 interview.skill-lync.com -

#89.2023房市預測字「慎」 台中建商齊籲政府「尊重市場機制」

【記者王鈞生/台中報導】展望明年房市,台中市不動產開發公會今(15日)召開房市展望記者會指出,明年房市預測字為「慎」.房價高昂、氛圍不明朗, ... 於 tw.nextapple.com -

#90.1字斷言今年房市專家同聲拋震撼彈:跌10%算客氣 - TVBS新聞

不動產仲介公會全聯會選出2023年房市預測代表字為「守」,理事長張世芳 ... 變化措手不及。2023年疫情趨緩、工商穩定成長有助社會經濟復甦,但高房價 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#91.房市多頭已盡! 永慶房屋:2023年「價跌量縮」 近5成消費者 ...

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出,全球經濟前景不明朗,各家經濟預測機構紛紛下修今年與明年的經濟成長率,消費者對於房價看法已呈現多空交叉,房市多頭 ... 於 www.allnews.tw