2022室內設計風格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦小油画/LittleOilArt寫的 輕輕說晚安 和熊秉明的 關於羅丹:熊秉明日記擇抄都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥浩斯 和雄獅美術所出版 。

國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所在職專班 林劭仁所指導 詹宛錚的 新北市國小太鼓教學實施現況及學習成效之研究 (2021),提出2022室內設計風格關鍵因素是什麼,來自於太鼓、太鼓教學、學習成效。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 建築系 陳嘉萍所指導 龔昕頤的 台北市公寓住戶對社交設施偏好調查分析 (2021),提出因為有 台北市公寓住宅、可負擔性、住宅公共設施、社會孤寂感、社交設施偏好、室內平面規劃偏好的重點而找出了 2022室內設計風格的解答。

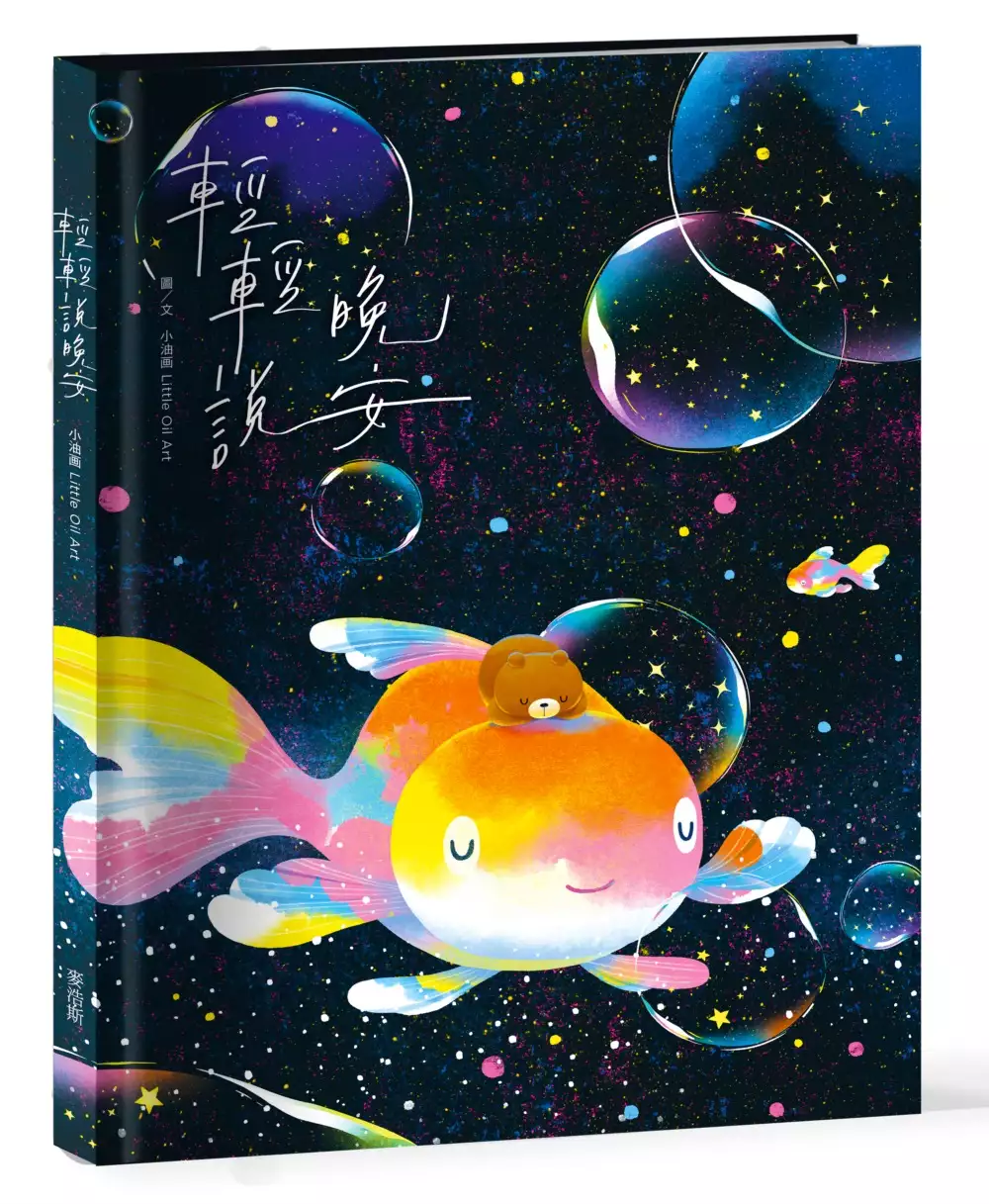

輕輕說晚安

為了解決2022室內設計風格 的問題,作者小油画/LittleOilArt 這樣論述:

觸動心底最柔軟處的療癒系繪本 輕輕翻開書頁 遇見你我深有所感的那一刻晚安 /// 讓每個晚安時刻,接住所有快樂、悲傷、寂寞與陪伴…… /// 還記得上一次說晚安的情景嗎?是在社群軟體、在寢室裡?或是一個輕輕柔柔的晚安吻在孩子的臉頰上? 晚安可以是「再見」,也可以是「我想你」或「希望你都好好的」。一個人的時候,好好跟自己說聲晚安,做為一天的沈澱和收尾。我們享受一個人的孤獨,也珍惜和朋友家人一起的每一刻。 而所有經歷過的都能增加生命的厚度,那個厚度得以承接自己的失落,別人的不安;在那些人來人往的時間海裡,跌倒時也有人能夠柔軟的接住你。 /// 給每天努力生活的你,給生活有點迷惘的你,給

需要一個擁抱的你。 /// 《輕輕說晚安》是療癒系插畫家—「小油画」的首部繪本創作!2014年,小油画即創作出這系列的第一張圖,當時遇到很多流浪貓狗的故事,心緒因而被觸動,想著何為家?何為歸屬感?深夜裡,那些沒有家,不能回家的人或動物,又是什麼心情呢?於是,心裡開始設想了很多情境,隨著時間醞釀,以畫筆定格各種動人時刻,畫出她獨有的晚安世界。 繪本中,每頁畫面皆洋溢著充沛情感,真實與夢幻交錯,為「晚安」的意義帶來無邊際的想像力;襯上幽微語句,飽滿又安靜的情緒總能直達觀看者心底。 在日復一日、互道晚安的魔幻時刻,世界上每個角落正發生著什麼樣的晚安故事?翻開書頁,以大人的視角閱讀,每個畫面都能找到深

有共感的理解;為孩子床邊伴讀,則能放馳想像,展開源源不絕的晚安故事。 __________________________________________ 這是一本說著好多好多晚安故事的繪本, 從場景、筆觸、色彩……打開層層想像, 小油画細緻的構思,將為閱讀帶來各種魔幻時刻。 ★以對比概念詮釋「晚安」情境,拉出情感相映的張力 為孩子閱讀的母親、父親辛勤工作時熟睡的寶寶、一起追劇說晚安的閨蜜、安靜陪伴的貓咪狗狗、一個人在城市裡的失眠夜晚、日夜顛倒的遠距離伴侶⋯⋯,小油画巧妙地將各種感情與羈絆,時間與空間,以對稱的場景述說動人故事。 ★構圖完整度高,為畫面帶來場景濃郁的劇場立體感 說到夜晚,直

覺多半是黑暗的,可能會有星星月亮城市燈火;然而除了真實的場景,小油還帶入許多奇幻成分,像是熊和寶寶的夢境、飛翔的獨角獸、失眠的羊群…等,每個翻頁,都像走進不同的舞台場景,角色如何安排、背景怎麼設計,將每個細節都放到最剛好的位置。 ★色彩技巧高明,鋪揉出充沛的故事力 小油画十分理解色彩掌握,善於運用電繪中的筆刷讓畫面加分,繪出豐富而細緻的層次。繪本中的眾多夜晚,不僅僅是暗色,也有戶外、室內之分,房間裡、森林間、夢境中都不同,要點著怎樣的光,明暗度如何微調,才能傳達想要的情緒;色彩的細微表現,是小油画獨特的風格標幟,讓讀者隨著閱讀,即慢慢走進繪本的美妙。 |感動推薦|(依筆劃排序) 曲家瑞|實

踐大學媒體傳達設計學系所 副教授 胖球人生 許哲珮 Peggy Hsu|金曲創作精靈 盧廣仲|音樂鬼才 「每次看小油的畫,心情都像被一個柔軟又超大羽毛枕頭,暖暖的緊密包圍著,下一個瞬間就突然有點想哭的那種感動。 今晚就用這本書,擁抱著孩子,家人,你愛的人,還有自己,然後『輕輕說晚安』吧。」__胖球人生 「心如果柔軟,看世界的角度也會是柔軟的;內在的觸動連結著思緒的筆觸,也會是柔軟的。 小油画宇宙的柔軟像雲像風、像霧像雨、像星辰像月光、像貓咪的撒嬌、像一首歌、一句詩,用最溫柔卻深刻的方式,刻畫著生命中那些簡單又美好的小事。 濃縮成一個擁抱,一句晚安。 就這樣被理解、療癒了!」__Pegg

y許哲珮

新北市國小太鼓教學實施現況及學習成效之研究

為了解決2022室內設計風格 的問題,作者詹宛錚 這樣論述:

摘 要 太鼓,展現了生命的力與美。研究者在教學現場中發現,無論普通班和特教班的孩子,皆對太鼓具高度學習動機,因而欲了解國小太鼓的教學實施現況與學習成效。然而國內至今尚未建立任何對太鼓學習成效的問卷,遂進一步分析相關文獻,從太鼓歷史淵源、太鼓教學現況、太鼓學習之優勢、太鼓教學內涵與學習成效,到太鼓教學之相關研究。在資料分析過程中,獲得國內數個太鼓團體和北中南部數間國小之熱情協助,研究者將其豐富教學經驗融合文獻作統整分析,完成問卷初稿,並預邀請太鼓領域的五位專家學者協助完成專家效度,經預試後成為正式問卷。 本研究主要以文獻分析法、訪談法與問卷調查法為主要研究方法,質性訪談方面:採納七位

專家教學經驗的資料,六位來自不同太鼓社團的指導老師,一位國小教師;量化研究方面:對二十二所國小共237位學生發放研究者自編問卷,以獲取學生自評學習成效的情形,問卷以認知、情意、技能為三向度,以期獲得更全面的調查結果。 本研究發現如下:1. 太鼓顯現的力與美,帶予國小學生身、心、靈上莫大的助益。2. 新北市的太鼓正式師資缺乏,台灣地區整體亦須改善證照制度。3. 新北市的太鼓教學資源城鄉分配不均,需改善設備及場地。4. 新北市國小學生認為「技能」是最重要的層面內容,「我喜歡欣賞太鼓的表演」則是最重要的細目題項。5. 不同背景變項之新北市國小學生對本問卷中部分層面之意見確有顯著差異。6.

本研究所建構「新北市國小太鼓學習成效調查問卷」乃針對學生學習太鼓之成效所設計,共計 3大層面內容,43 細目題項,然而層面和題項應隨情境不同而進行選取及修正。關鍵字: 太鼓、太鼓教學、學習成效

關於羅丹:熊秉明日記擇抄

為了解決2022室內設計風格 的問題,作者熊秉明 這樣論述:

這本環繞羅丹雕塑所投射出來的種種思考,文筆優美,思想精闢。 每一頁,都是熊秉明思想的雕塑。可以細水長流,逐頁慢讀,也可盍興乎來,隨意翻檢。享受他豐沛的文采與藝術的洞見! 他既是思想的、藝術的、人文的,更是文學的、情感的。 雖然,日記書寫於二十六至三十歲間,是熊秉明的青春冊頁;然而,今日再看,依舊新意盎然,是一本穿越時空,屬於所有人的哲學散記。 《關於羅丹—熊秉明日記擇抄》這本新書,是熊秉明在雄獅圖書出版近40年經典好書《關於羅丹—日記擇抄》(1983)的新編版。熊秉明(1922-2002),這一位集哲學、文學、雕塑、繪畫、書法修養於一身的藝術家與教育家,2002年

過世。2022年是熊秉明的百歲誕辰,雄獅圖書藉以新編此書,來紀念這一位卓越的智者。 1982年,熊秉明開始於《雄獅美術》月刊連載〈關於羅丹——日記擇抄〉。這是他將自己四、五十年代在法國學習雕刻的記錄,有關羅丹的部份擇抄出來,主要是以法國雕塑巨匠羅丹為中心,但也含蓋省思東西方的美學、哲思、神學等範疇,例如他說: 「中國人很容易嘲笑西方人的宗教信仰,嘲笑他們給神賦予了人的形象,嘲笑他們的天使長著鳥翅,神長著大鬍子,其實應該說,西方人把人提昇到神的神聖層次去,正像我們給雲烟、林泉賦予崇高神秘的意義。」(〈艾瑪神父〉P43) 就這一段話,他點出了西方肖像畫與中國山水畫的核心要義

。西方肖像畫(或塑像)主要在於呈現人的神聖面容──「存在意志」的倔強:尊嚴、肅穆、光明、廣大,超越生死的永在與神性的面容。而中國山水畫旨在表現胸中之丘壑,追求的是理想的、反樸歸真的境界。 在本書中,他甚至也以原始哲學與神話,來觀看古今中外的雕塑藝術,在探究「生死」之「天問」上,有何精湛的呈現。他在〈梁代墓獸〉一文說: 「梁代的獅具有一個沉重龐然的形體,長著短短的硬翅,四爪穩立在地,張開大口向天,挺圓了胸,勾卷了尾,凌然、巍然,渾淪浩瀚,變成一個迷離的玄學的符號。……此非獅子的金獅子立在古帝王的墓側,在生與死的邊界上,在茫茫的曠原上,欲明死生的究竟,流露神存神滅的困惑。這超獅子的

獅子吼使山川震搖,日星欲墜,使一千五百年之後的我們歡喜、愀愴、憔悴、戰慄。在中國雕刻史上,這『天問』式的狂歌實在是奇異的一幟。這裏不溫柔敦厚,不虛寂澹泊,沒有低眉的大慈大悲,也沒有恐嚇信男善女的怒目,這透徹的叫喊是一種抗議,頑強而不安,健康而悲切,是原始的哲學與神話。」 熊秉明在1983年,榮獲法國教育部頒發學院棕櫚騎士勳章,可見他在法國教學領域的卓著貢獻。身為一位教育家的他,非常重視啟蒙年輕人的思想。他在序中說:「書中的一些想法和經驗,可能對於現在年輕的藝術朋友有一點用處,就算這用處是極微吧!也或許他們會覺得過時了,可笑了!」 這是熊秉明謙虛之詞,這本書不會過時,即使出版近四

十年,其引人認識藝術真理與生命存在之本質的經典之言,是超越時空、歷久彌新的,永恆迴蕩於每位讀者的心海中。 ★關於羅丹的重要性 熊秉明於書中清楚點出,羅丹在每一作品中注入濃厚的思想性。在他以前的雕刻是紀念碑、紀念像,是裝飾庭院、宮室、教堂的形體。它的社會任務、政治任務、裝飾任務先於藝術表現。到了羅丹時,雕刻忽然變成表現思想的工具,個人抒情的工具,藝術表現占了首位。 ★「羅丹是一切。」 詩人里爾克說:「羅丹是一切。」關於這一點,熊秉明引領讀者看出,「羅丹以雕塑讓我們看見人世可悲可喜可歌可泣可愛、可怖的種種相,讓我們看見生命的真實和藝術創造的意義。」(〈「他是一切」〉

P35) ★羅丹在雕刻史上承先啟後的關鍵性 熊秉明說:「寫現代雕刻史的人把羅丹放在第一頁,但要把他當作現代雕刻家的第一人,又總有些不便。我想可以這樣說吧,他的浪漫主義是十九世紀的,但他把雕刻揉成詩,為未來的雕刻家預備了自由表現的三維語言;他把『行走的人』省略了頭,削減了雙臂,這是後起的現代藝術家大膽扭曲人體,重造人體,以及放棄人體的第一步。」(〈後記〉P289) ★如何欣賞羅丹的作品 (1)應置在室內讓人走近靜觀、冥想 熊秉明認為羅丹的雕刻不適合放在戶外,不屬於外光,應放在室內讓人走近靜觀、冥想。他提出大多數羅丹的作品都浸在一種慘淡的氣氛裏,如果容忍外

光,也只能是巴黎長冬的那一種陰霾佈天。他說: 「『地獄之門』被放在美術館的花園裏,陽光照在那些扭曲掙扎的軀體上,我覺得怪異,而且荒謬。就像掀開一塊大石,讓陽光照進螞蟻的深穴。我想應該在冷月下欣賞『地獄之門』,或者像羅丹欣賞希臘雕像那樣,擎了燭火去看。」(〈巴爾札克立像〉P161) (2)在人的肉體上,看見生與死 就女體而言,熊秉明提起,維納斯和夏娃,是西方描寫女體的兩個題材,也是西方對女體的兩種看法,維納斯來自希臘思想,屬於理性的又是享世的;夏娃則來自基督教教義,是宗教恐懼塑造的形象,帶有原罪,她在世間是被貶的,她的肉體將要受難。熊秉明說:「羅丹的『夏娃』不但不是處女

,而且不是少婦,身體不再豐圓,肌肉組織開始鬆弛,皮膚組織開始老化,脂肪開始沈積,然而生命的倔強鬥爭展開悲壯的場面。在人的肉體上,看見明麗燦爛,看見廣闊無窮,也看見苦澀慘澹,蒼茫沈鬱,看見生,也看見死,讀出肉體的歷史與神話,照見生命的底蘊和意義,這是西方文化所特有的,也是西方雕刻靈感的泉源。」(〈肉體〉P139) ★這一本書不僅止於談羅丹。它還是一本教引導如何「看」藝術的書。 (1)藝術與宗教的關聯 熟悉藝術史的熊秉明,在寫作方式上,擅長舉合適的例子來做比較說明。以羅丹與梵谷的藝術為例,熊秉明提出不可忽視他們二人的宗教情操。他說:「激烈的宗教感,使他們對生命對藝術都看得

極嚴肅。藝術與生命不可分。獻身教會有一定的象徵意義,忽略這一點便不能透徹地了解他們,也就不能充份了解西方文化許多重要關鍵。」(〈艾瑪神父〉P43) (2)藝術與哲學的關聯 「羅丹的雕刻固然有強烈的存在意志的顯現,卻並不表現靜止的意志,抽象的意志,而是描寫存在意志的實踐經歷。從『塌鼻子的人』(1864)開始,不,可以更推早、從『艾瑪神父』(1863)、『父親的像』(1860)開始,每一座人體,每一尊肖像都負載著可以讀得出來的史跡。里爾克講到羅丹的男性肖像時,說︰『一個人的全部生命都走入面孔上。』」(〈生存意志〉P285) (3)藝術與神學的關聯 熊秉明說:「雕

刻不是一套思想系統,但如果能轉化為一套思想系統,那麼第一條命題應該是:『我存在。』」他又說:「生存意志的倔強,這倔強提升到尊嚴、肅穆、光明與廣大的層次,存在躍進到超越於生命之上的永遠存在。那就是神的形象,一切神的通性。」(〈生存意志〉P285) 這意謂著人在生命旅程中,在可喜可歌可泣可愛可怖的種種生命之相中,為了愛,不斷克苦的煉淨與升華,然而一旦逾越或超脫(pass over),順服天意,同天行健, 便能死而復活。而雕像所要呈現的,就是與神合一,人神同在的形象。 (4)神像與佛像之寂然常住的表情 在本書中熊秉明談到:「希臘古典期的神,北魏隋唐的佛,則只是凜然岸然的『存

在意志自體』。那些面孔上絕無生活的痕跡,誰能說出佛像所表現的是幾歲的釋迦牟尼?雕刻家所要顯示的不是勞瘁於生老病死,被時間磨蝕刻鏤的肉軀,而是證真如的金剛法身,出離煩惱,寂然常住,不增不減。如果說有表情,那是一種『純存在』的恬然;說是無情也可以,要是一種太上的無情。由這恬然中,無情中瀰漫出意志主體的大自在。」(〈生存意志〉P286) 熊秉明六十歲在本書的今註說:「現在回想起來,這個時期我逐漸了解羅丹之後,布爾代勒、麥約之後的現代雕刻,但所偏愛的仍是『表現生存之強度』的作品。」接著他又說:「近代雕刻中也有表現生存之脆弱的,像傑克梅第;也有表現形體之柔軟的,像阿爾普、勞朗斯;也有表現形體之輕

盈浮動的,像卡爾達……我當時都不能接受,認為違反雕刻的特質。」(〈生存意志〉P287) 這段話,在主觀上,點出他對雕塑藝術形式的偏好,但也是一種客觀的藝評,提出了雕刻的特質是有一個標準與衡量。他認同的是「表現生存之強度」的作品。他舉出好的雕刻有以下特質: (1)堅強的存在的力量 「凡好的雕刻都表現一種堅強的存在的力量。通常批評一件雕刻不好時,必用『軟』、『站不起來』、『站不穩』一類的話。」(〈生存意志〉P284) (2)「有力的內在的衝動」 「雕刻的最基本的特質就是要塑造一個堅實的,不可摧毀的形體。觀者似乎能看到叔本華所說的『生存意志』。叔本華說︰『身體是客觀化

的意志』,這意志正是羅丹所謂的『有力的內在的衝動』。」(〈生存意志〉P284) 名人推薦 鄭麗君(文化部前部長、青平台基金會董事長): 「藝術是心靈的自由展現,不是因為自由才創作,而是在創作中生命得以自由開展。本書不僅書寫羅丹,作者更通過羅丹的創作精神,帶領我們深刻思考藝術、生命與思想,反思自身所處的世界。」 鄭治桂(留法藝術家/藝術評論): 「作者寫作日記並不為了發表,然而深邃而細緻的文字卻並非隨筆,而句句透露深沉的思考。東方文明的浸染,從哲學出發的文學,是那樣地深刻且淺明地宣敘對藝術的感動與驚奇、思索與觀察,而羅丹,在他的青春歲月中,喚醒了他深蘊的藝術靈魂,啟

發了他對於人性與情感,對於古典和浪漫,對於堅硬的石塊和柔軟的黏土,和所有抽象的思維和具體的物質之間的辯證,與里爾克所說的『羅丹是一切。』」

台北市公寓住戶對社交設施偏好調查分析

為了解決2022室內設計風格 的問題,作者龔昕頤 這樣論述:

台北市區的房價逐年上漲,根據統計顯示,買房者在台北的平均可負擔的買房預算約為1500萬。若以最具指標性的大安區新房平均房價概算,購買坪數扣除新住宅社區建案平均30~40%的公共設施比例,可得知室內坪數約38.513~44.926平方公尺是一個平均在台北市大安區可負擔的住宅大小。購買坪數30~40%的住宅公共設施中,施除了提供機電、電梯、樓梯間等,其餘大約5%購買坪數空間經常會規劃為社區住戶共同使用的公共設施空間。為了瞭解住宅如何滿足買房者社交需求以回應社會孤寂感的問題,此研究目的在了解台北市獨居或是兩人同居的買房者的(一)社交習慣(二)住宅公共設施空間需求(三)小坪數住宅單元格局偏好。過去沒

有研究將可負擔住宅、高層建築中的社會孤寂感、平面規劃偏好三者因素綜合研究,因此希望這個研究能夠發現在不失去舒適度的前提下,可以輔助人們社交活動的住宅室內規劃設計以及住宅公共設施安排。這個研究以發放問卷並的量性研究方式收集數據,問卷內容以李克特五等第量尺(Likert 5-point scale)來請受訪者填答以是否適合社交和居住舒適度,對於住宅單元平片規劃以及住宅公共設施的喜好程度的排序。問卷資料採用SPSS交叉列表及弗里德曼檢驗調查分析結果。綜合結果顯示,在自家外社交是最受歡迎的社交場地。而KTV、一樓大廳、娛樂室則是被視為自適合社交的住宅公共設施。跟住宅室內規劃相關的結果有:室內擁有至少一

個房間數最受喜歡,另外,臥室與工作空間應有獨立隔間,並且臥室要以實牆做區隔。廁所與廚房的位置、相對應座向以及隱蔽度會影響人的喜好程度。最後,日式室內風格是適合在家社交的規劃方式,但是洋式室內風格為居住舒適度最高的設計風格。此研究結果的初步成果可以提供建築設計者、建商作為未來規劃集合住宅的參考,以及提供相關政策的發展。