112個人申請志願序的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳淼和寫的 醫界之鐵椎譯註:附陳淼和醫論 可以從中找到所需的評價。

另外網站大學申請入學 - 中華大學招生資訊網也說明:中華大學112 學年度大學申請入學招生甄試錄取公告及名單--->點我查詢 ... 登記就讀志願序:112 年6 月8 日至112 年6 月9 日每日上午9 時至下午9 時

臺北市立大學 社會暨公共事務學系碩士在職專班 黃煥榮所指導 陳惠銘的 我國公務機關育嬰留職停薪及其代理機制之研究–以勞工保險局為例 (2020),提出112個人申請志願序關鍵因素是什麼,來自於育嬰留職停薪、職務代理、育嬰假。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 教育學系 楊深坑所指導 劉育志的 我國大學入學制度公平性之能力取向分析 (2020),提出因為有 能力取向、大學入學、公平的重點而找出了 112個人申請志願序的解答。

最後網站國立陽明交通大學112學年度大學申請入學招生考生須知則補充:三、報考本校校內聯合分發系組之錄取生,係依各系組招生名額、各系組考生成績及考生個人選填. 就讀志願序進行校內聯合分發。 四、經本校招生委員會審查通過之正、備取名單 ...

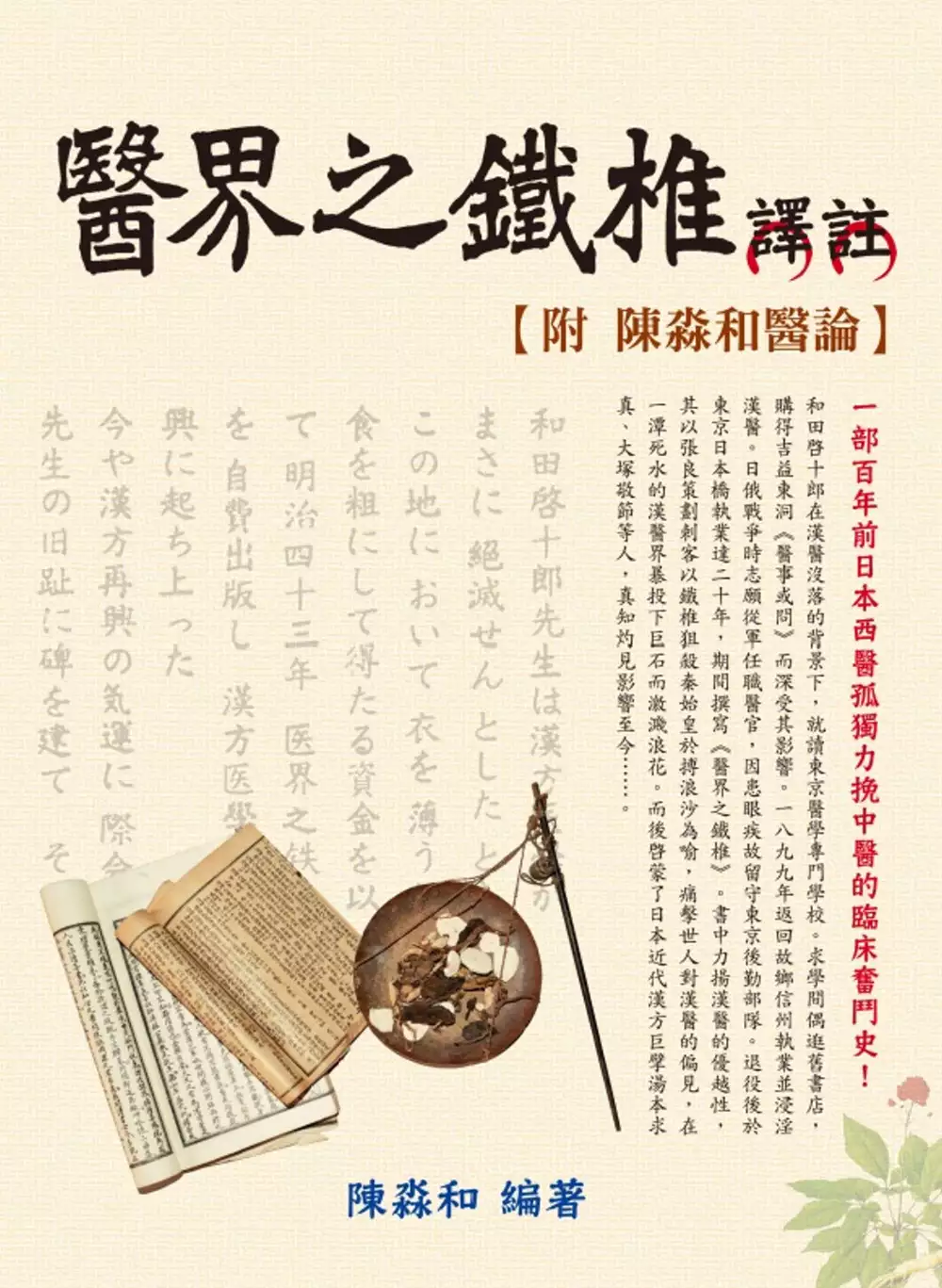

醫界之鐵椎譯註:附陳淼和醫論

為了解決112個人申請志願序 的問題,作者陳淼和 這樣論述:

一部百年前日本西醫孤獨力挽中醫的臨床奮鬥史! 和田啓十郎在漢醫沒落的背景下,就讀東京醫學專門學校。求學期間偶逛舊書店,購得吉益東洞《醫事或問》而深受其影響。一八九九年返回故鄉信州執業並浸淫漢醫。日俄戰爭時志願從軍任職醫官,因患眼疾故留守東京後勤部隊。退役後於東京日本橋執業達二十年,期間撰寫《醫界之鐵椎》。書中力揚漢醫的優越性,其以張良策劃刺客以鐵椎狙殺秦始皇於搏浪沙為喻,痛擊世人對漢醫的偏見,在一潭死水的漢醫界暴投下巨石而激濺浪花。而後啓蒙了日本近代漢方巨擘湯本求真、大塚敬節等人,真知灼見影響至今……

我國公務機關育嬰留職停薪及其代理機制之研究–以勞工保險局為例

為了解決112個人申請志願序 的問題,作者陳惠銘 這樣論述:

本研究之目的在於探究我公務機關因應育嬰留職停薪制度推展後的實施現況,將由育嬰留職停薪的請假制度為研究主,搭配育嬰留職停薪的津貼制度及公務部門的職務代理制度為輔,進行相關研究與分析。本研究將以半結構式的訪談方式進行,邀請育嬰留職停薪申請人,職務代理人員,單位主管及同仁為對象,歸納彙整得出從個人層面的家庭經濟狀況對於育嬰留職停薪申請意願的影響。到組織層面因人力需求困境,引進職務代理人員進行暫時性的人力填補,對於組織的工作業務安排所造成的影響,本研究建議公務人員保險應以公務人員全月薪俸納保,以減輕公務人員申請育嬰留職停薪時的經濟負擔、建立職務代理人員的人力資料庫,減輕公務部門對於職務代理人員在訓練

及培育上負擔。

我國大學入學制度公平性之能力取向分析

為了解決112個人申請志願序 的問題,作者劉育志 這樣論述:

我國自2002年實施大學多元入學方案以來,在入學機會及弱勢入學方面,均仍有許多公平問題值得深入探究。能力取向相較於其他教育公平理論關照更加全面,且能力取向在大學入學制度之研究尚待開拓,過去國內以能力取向探討教育問題之研究,均未建立分析架構,因此,本研究透過詮釋學方法及文件分析法,深入探討能力取向之個體殊異性、資源與轉化因素、抉擇(能動性)、能力與功能運作等核心概念後建立分析架構,並據以分析我國大學入學相關政策、法規及實務上的公平問題。研究發現分述如下:一、大學入學機會:(一)雖然目前已有繁星推薦、個人申請、考試分發及特殊選才等入學管道,但其中只有個人申請及特殊選才能夠彰顯個體殊異性;(二)家

庭經濟及文化資本是影響個體學業表現的重要資源,而個體身心健康、父母職業、高中教師資歷、個體所在縣市等,亦是重要的轉化因素;(三)即使入學管道相當多元,但家庭社經地位影響個體抉擇,且指定科目考試與學科能力測驗有其時間序,考生報考指定科目考試未必出自自由抉擇;(四)符合學力資格,且身心狀態都能符合大學招生規定者才有機會進入大學;(五)選才將個體的優勢條件視為準備好上大學的條件,忽視個體達成該項表現的過程,也未關注到大學入學後能成功的能力;(六)高等教育階層化,家庭社經地位較低的學生進入學費昂貴品質較差的大學。二、弱勢入學:(一)以經濟或文化不利定義弱勢略顯狹隘,並且以身分界定弱勢也忽視個體殊異性;

(二)資源補助以經濟為主,忽視個體不同需求,且未關注個體抱負的重要性;(三)入學管道僅個人申請及特殊選才能凸顯弱勢生的特殊境遇。針對前述問題,本研究提出實務改革措施及後續研究建議如下:一、大學入學機會:(一)達成教育機會均等的政策目標,不宜由入學率之量化數據來呈現,必須深入探討限制個體實現這項功能運作的原因,逐一審視資源、轉化因素、個體抱負等關鍵,並將個體就讀的大學之品質亦納入衡量指標;(二)個人申請及特殊選才最能彰顯個體殊異性與能動性,也能以更多元資訊評價學生,應給予大學擴充名額的空間,並持續辦理招生專業化,提升審查員知能,避免個人申請選才淪為積點競賽;(三)個人申請審查尺規之訂定,應更全面

考量準備好進入大學的能力,而不是僅以學業表現或優勢條件來選才;(四)調整考試期程,讓考生能真正依照自己的傾向做選擇。二、弱勢入學:(一)弱勢定義範圍應更為擴大,並且讓不符合現行法定弱勢身分,但受教育之能力確實受到剝奪之個體有陳述的機會;(二)必須察覺「多重弱勢者」其能力受限的程度更為嚴重,分配資源時,應更加細緻地排序;(三)部分大學優先或逕行錄取弱勢生的作法應予修正,可參照美國1978年的Allan Bakke案之後建立的兩階段審查模式;(四)大學校系在建立書審評量尺規時,可將能力、能動性、抱負等概念作為重要的選才構面。針對後續研究,建議可更進一步採取訪談法,了解個別學生的處境,另外,本研究以

外國研究成果提出「準備好進入大學」、「入學後能成功的能力」之能力清單,未來可進一步建構合於我國的能力清單。

想知道112個人申請志願序更多一定要看下面主題

112個人申請志願序的網路口碑排行榜

-

#1.報名及查詢 - 中國文化大學

112 學年度申請入學統一分發結果查詢(6月14日上午9時甄委會網站公告) ... 選擇「申請入學」,進入「網路登記志願」後,點選「就讀志願序登記」選項,輸入個人證號(學 ... 於 futurestudent.pccu.edu.tw -

#2.大學申請入學放榜112年分發結果網路查詢看這裡| 生活 - 中央社

112 學年大學申請入學管道有67校參與招生,提供5萬7839個名額(含外加),僅4萬2865人可登記就讀志願序,今天上午9時將於甄選會網站公告統一分發結果。 於 www.cna.com.tw -

#3.大學申請入學 - 中華大學招生資訊網

中華大學112 學年度大學申請入學招生甄試錄取公告及名單--->點我查詢 ... 登記就讀志願序:112 年6 月8 日至112 年6 月9 日每日上午9 時至下午9 時 於 admission.chu.edu.tw -

#4.國立陽明交通大學112學年度大學申請入學招生考生須知

三、報考本校校內聯合分發系組之錄取生,係依各系組招生名額、各系組考生成績及考生個人選填. 就讀志願序進行校內聯合分發。 四、經本校招生委員會審查通過之正、備取名單 ... 於 exam.nycu.edu.tw -

#5.112年大學申請入學分發結果放榜查詢網址查詢方式一次看-風傳媒

112 學年大學申請入學管道有67校參與招生,提供5萬7839個名額(含外加),僅4萬2865人可登記就讀志願序,今天上午9時將於甄選會網站公告統一分發結果。 於 www.storm.mg -

#6.亞洲大學招生處

... 112學年度進修學士班申請入學招生相關時程 簡章公告:112年6月28日 報名日期:112年7月17日~112年8月16日 放榜日期:112年8月23日招生報名 ... 於 rd.asia.edu.tw -

#7.個人申請志願選填

·112個人申請入學六志願序相當重要,該如何妥善安排自己的六志願序,就交給甄戰學習顧問最新考情特殊選才繁星推薦·因此,個人申請成為各大學招生主要 ... 於 xn----3x5ez1dlx9a5fu.padelarenys.cat -

#8.國立成功大學112 學年度個人申請成星招生報名及分發說明

惟正取生若未填滿該組分發志願序所有學系,導致無學系可分. 發時,將不註明分發學系。 3. 錄取成星招生各組之正、備取生,須依規定於112 年6 月8 日至 ... 於 adms-acad.ncku.edu.tw -

#9.優先入營申請須知 - 內政部役政署

一、申請對象:. (一)83年次至93年次尚未列入梯次徵集對象之役男,可於112年6月30日以前畢業(含休、退學)等緩徵原因消滅,應接受112年常備兵役軍事訓練,有優先入營意願者 ... 於 www.nca.gov.tw -

#10.通過個人申請二階請6/8~6/9完成網路就讀志願序登記

※ 個人申請第二階段錄取的同學請注意! 一、請依簡章規定於112年6/08(四)~6/09(五)上午9時起至下午9時 ... 於 www.klgsh.kl.edu.tw -

#11.112 學年度大學【申請入學】招生網路登記就讀志願序作業

112 學年度大學【申請入學】招生網路登記就讀志願序作業 ... 養成計畫公費生甄試」錄取生,需完成個人密碼之設定,始得進入就讀志願序登記,並於登記期. 於 www.nehs.tc.edu.tw -

#12.大學考試入學分發委員會: 112學年度線上查榜服務

大學考試,,線上查榜放榜,考試分發,大學考試入學分發委員會. 於 www.uac.edu.tw -

#13.【112學年度二技申請入學-甲類】網路志願序序位公告及選填 ...

112 學年度二技申請入學志願序序位結果公告 甲類志願序序位,請參考下方附件1。 序位公告僅為分發志願序的順序,無論序位排名,請考生務必於112年7月13日(四)10:00 ... 於 recruit.cgust.edu.tw -

#14.112年個人申請 - University TW

提供112年個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供111年篩選分數作參考. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#15.【四技高中生申請入學】112學年度正取生、備取生報到

備取生:自112年6月8日(星期四) 9:00起至112年6月14日(... ... (四)獲大學個人申請入學招生就讀志願序統一分發錄取之申請生報到規定:. 1.獲112學年度大學個人申請 ... 於 top.ypu.edu.tw -

#16.112學年度大學申請入學招生「錄取名單」公告- 國立政治大學

凡未依規定期間及方式登記就讀志願序者,一律視同放棄錄取資格,不予分發。有關統一分發作業請詳閱112學年度大學「申請入學」招生簡章總則第14-16 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#17.本校申請入學榜單-長榮大學入學服務處

依據112學年度大學「申請入學」招生簡章暨本校招生委員會議決議辦理,本榜 ... 向甄選委員會(https://www.caac.ccu.edu.tw/)登記就讀志願序,凡未依 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#18.個人申請彙整 - 北藝大招生資訊網

112 學年度學士班申請入學新生錄取公告,錄取生請於6月8日至9日向甄選委員會登記就讀志願序,開放時間為每日上午9時起至下午9時止,統一分發結果,請考生自行至大學甄選 ... 於 admissionex.tnua.edu.tw -

#19.112學年度寰宇外語學士學位學程個人申請入學、類繁星錄取名單

二、依「112學年度大學申請入學招生簡章」規定,錄取生須至甄選委員會網站完成網路登記就讀志願序,統一分發後,始取得入學資格。 於 gflep.pu.edu.tw -

#20.NTOU-Division of Admissions 國立臺灣海洋大學-教務處招生 ...

【112學年度第二階段指定項目甄試】錄取名單. 一、國立臺灣海洋大學112學年度大學申請入學招生錄取名單(請按我). 二、登記就讀志願序【一定要登記, ... 於 admission.ntou.edu.tw -

#21.國立中興大學112學年度大學申請入學錄取名單公告 - 招生資訊網

登記就讀志願序時間:112年6月8日至6月9日,每日9:00~21:00止。 ... 例如四技二專),只要未向本校辦理放棄,本校仍保留考生入學資格,請考生依個人志趣審慎選擇。 於 recruit.nchu.edu.tw -

#22.*請高三生務必上網登記112學年度大學申請入學招生網路登記 ...

請高三生務必上網登記112學年度大學申請入學招生網路登記就讀志願序系統 ... 請高三同學務必於6/9(五)晚上9:00前須至個人申請網站 ... 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#23.112 年學測「個人申請」懶人包!一階篩選倍率、重要時程

但是記得不要太得意忘形,還是要上網登記就讀志願序,不然最後都會成為一場空。 2. 備取. 不要難過,還是有希望的。就算今年採計科目數有變動,你還是可以 ... 於 ioh.tw -

#24.[112升大學]112年度大學個人申請暨四技申請入學選填志願填報 ...

大學個人申請最多6校系、四技申請入學最多6校系。 請同學務必詳閱簡章,了解各大學校系要求。(有需要翻閱紙本也可至教務處註冊組借閱). 於 www.cksh.tp.edu.tw -

#25.112學年度四技二專甄選入學(一般組) - 技訊網

... 各招生校系之指定項目甄試,各校依甄選總成績排定正備取名單,獲得正取或備取之考生應上網選填就讀志願序,再由甄選委員會進行就讀志願序統一分發並公告錄取名單。 於 techexpo.moe.edu.tw -

#26.112學年四技二專聯合分發放榜錄取率達96.5% - 生活- 中時

而考生選填登記之志願序統一分發,錄取人數計一般生1萬9384人,一般生分發錄取率為96.5%。 技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒,考生對分發結果如有 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.【112申請入學】各項重要作業時程 - 招生專區

112 /6/8~112/6/9. 每日上午9時至下午9時. 錄取生向甄選委員會登記就讀志願序. 112/6/14 上午9時. 甄選委員會公告統一分發結果. 112/6/15 中午12時止. 統一分發結果複查. 於 enrl.nttu.edu.tw -

#28.铭传大学个人申请. 國立馬公高級中學– 校園網站

錄取生登記就讀志願序時,須憑本人「 學測應試號碼」、「身分證號碼(或. ... 112申請入學一階篩選放榜、甄戰提供連結供考生快速查榜,112個人申請 ... 於 luopg.rdvproducts.fr -

#29.國立臺北商業大學招生網頁

112 學年度外國學生申請入學招生簡章NTUB Admission Brochure for International Students Application, Academic Year 2023-2024 · 本校境外招生相關資訊 ... 於 admis.ntub.edu.tw -

#30.112 學年度大學個人申請入學網路登記就讀志願序

凡獲112 學年度大學個人申請招生錄取者(6 月06 日前公告,無論正取或備取),. 一律在112 年06 月08 日上午9 時起至06 月09 日下午09 時止上網登記就讀志願序,. 於 www.hcsh.ntpc.edu.tw -

#31.招生考試服務網| 樹德科技大學-SHUTE

日四技申請入學 ... 112學年度日四技【聯合登記分發】錄取生報到暨注意事項. 立即加入Line官方帳號,取得新生入學 ... 112學年度二技進修部單獨招生【備取生遞補公告】. 於 reg.aca.stu.edu.tw -

#32.招生最新消息總覽 - 國立臺灣藝術大學|教務處

112 學年度大學申請入學招生第二階段指定項目甄試公告. 2023/03/24 16:00. 112學年度碩士班、博士班考試招生榜單及注意事項公告. 2023/03/21 11:00. 於 aca.ntua.edu.tw -

#33.怎麼排序? :: 哇哇3c日誌- 個人申請志願序有差嗎 - Zubolo

雖然科大四技申請已錄取但尚未報到,考生仍然可以參加個人申請志願序的填寫。 ... 圖解112「個人申請」登記志願序系統大學考情大學問; 志願序看板SENIORHIGH 批踢踢 ... 於 zubolo.333pgwin.com -

#34.個人申請志願序有差嗎 - Jjzvk9N

給高中生的選擇指南,為自己找出未來人生的方向. jjzvk9n.rulers-esports.cz; 問題學測申請志願序的問題看板SENIORHIGH 批踢踢實業坊. 於 jjzvk9n.rulers-esports.cz -

#35.林妏緹 - 鏡新聞

112 學年大學申請入學,明(8日)起上網登記志願序。 ... 身分證號碼(或居留證號碼)後4碼」及「考生個人密碼」,以及網頁上的驗證號碼登入系統。 於 www.mnews.tw -

#36.大學申請入學6/8-6/9填志願序6/14起公告分發結果

112 學年大學申請入學各校系錄取結果日前公告,約4.2萬名錄取生(含正、備取)有登記資格,應於6月8日起上網登記志願序,接受統一分發;分發結果預定6 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#37.大學個人申請逾4.2萬生錄取明起登記志願6/14放榜 - 自由時報

112 學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試,各大學目前皆已公告錄取結果, ... 路就讀志願序登記,接受統一分發,結果預定於6月14日公告。112學年度大學「申請 ... 於 news.ltn.com.tw -

#38.112學測|個人申請入學一階放榜|過篩標準一覽表、面試日期

112 申請入學一階篩選放榜、甄戰提供連結供考生快速查榜,112個人申請入學簡章/112學測採計科目/重要日期時程懶人包,考生可以先確認夢想校系在112申請 ... 於 www.reallygood.com.tw -

#39.112 學年度大學『申請入學』第二階段指定項目甄試考生須知

通知單說明事項至本校報名系統查詢考生個人專用之甄試費繳費帳號並確認報名資料。 ... 錄取生向大學甄選入學委員會辦理網路登記就讀志願序,接. 受統一分發。 於 exam-acad.nsysu.edu.tw -

#40.中信金融管理學院112學年度大學「申請入學」 榜單 - 招生中心

中信金融管理學院招生委員會收。以郵戳為憑,逾期不受理。 2.申請複查成績以1次為限;不得要求重閱或影印成績相關表件。 三、登記就讀志願序:. 依「112學年度大學申請 ... 於 admissions.ctbc.edu.tw -

#41.111、112年大學分類組分發排名、分學群超級比一 ... - 桃園儒林

想知道112年熱門分發入學採計學測、分科測驗考科組合的校系可點連結: ... 111年學測考招大變革,舊課綱重考生沒有學習歷程檔案怎麼個人申請? 於 rulinty.pixnet.net -

#42.大學申請入學-錄取名單 - 世新大學教務處

二、參加本校申請入學之正、備取生,無論錄取單一校系或多個校系,均應依「112學年度大學申請入學招生簡章」規定,向「甄選委員會」登記就讀志願序, ... 於 oaa.web.shu.edu.tw -

#43.國立羅東高級商業職業學校

39. 2023/08/09, 教務處, 本校112學年度第一學期招收綜合高中二年級轉學生簡章公告, 248. 2023/08/09, 學務處, 轉知「教育部112年教師節敬師徵文活動」相關資訊, 43. 於 www.ltcvs.ilc.edu.tw -

#44.個人申請志願序有差嗎 - Guqa

備取若填在正取個人申請志願序有差嗎萌寵公園neon pet.com › 首頁› 排個序個人 ... 於112年6月8日至6月9日開放「網路登記志願系統」 ,供考生上網登記就讀志願序。 於 guqa.mkihvftsx.xyz -

#45.個人申請入學 - jbcrc.edu.tw

「大學個人申請入學」招生管道則兼具學生可依個人志趣選擇大學校系及大學校系依其 ... 考生須於當學年度簡章規定時限內至「大學甄選入學委員會」網站登記就讀志願序。 於 www.jbcrc.edu.tw -

#46.國立中正大學112學年度大學「申請入學」 指定項目甄試重要 ...

公告「指定項目甄試須知」 攸關考生權益,務必下載後詳閱112年3月1日(三) ... 請至「招生系統→大學申請入學」 ... 甄選委員會登記就讀志願序. 於 exams.ccu.edu.tw -

#47.112學年度科技校院四年制及專科學校二年制聯合甄選委員會

112.07.18 112學年度四技二專甄選入學招生就讀志願序統一分發結果【開放時間:112.7.18(二) 10:00】 - 【一般組】統一分發結果查詢個人查詢、 最低分發錄取標準、 各校 ... 於 www.jctv.ntut.edu.tw -

#48.112大學入學個人申請攻略,考生家長必看! - 遠見雜誌

至於個人申請志願該如何填,首先還是需了解預估自己的學測落點,先參考落點分析,審慎評估。篩選倍率算法為,將先比序符合「檢定」欄報名者的項目成績, ... 於 www.gvm.com.tw -

#49.翔飛AB組第二次校內分發最後錄取校系確定作業公告

112 學年度個人申請不分系招生-翔飛AB組第二次校內分發最後錄取校系確定 ... 生於報名表所填志願校系中有缺額時,由本校逕依其原填志願序及學系缺額, ... 於 admissions.tcu.edu.tw -

#50.112申請入學 - 大學甄選委員會

沒有這個頁面的資訊。 於 www.cac.edu.tw -

#51.重要112學年度大學「個人申請」第二階段正備取 ... - 馬公高中

一、依112學年度大學「申請入學」招生簡章規定,錄取生應於112年6月8日至112年6月9日每日上午9時起至下午9時止向甄選委員會登記就讀志願序;錄取生無論 ... 於 www.mksh.phc.edu.tw -

#52.國立臺灣大學學士班112 學年度申請入學招生須知

2.報名系統會列出考生符合第一階段篩選後之參與校內聯合分發的全部. 學系組,報名多系組考生請依據個人就讀意願填寫志願序,通過篩選之. 各學系組不論是否均要報名均須全部 ... 於 www.aca.ntu.edu.tw -

#53.112 學年度大學申請入學招生網路登記就讀志願序作業流程

112 學年度大學申請入學招生網路登記就讀志願序作業流程. 一、重要事項說明. 1. 登記期間:112 年6 月8 日至112 年6 月9 日每日上午9 時起至下午9. 於 nhuwebfile.nhu.edu.tw -

#54.高三畢業校友請進…大學申請上網登記志願序的注意事項

1.112年大學個人申請的「正取生、備取生」請於112年6月8日~6月9日(這二天每日上午9點到下午9點止)請上「大學甄選委員會網址http://www.caac.ccu.edu.tw/ ... 於 www.tlsh.ylc.edu.tw -

#55.【申請入學】112學年度申請入學招生錄取名單

切記要將「輔仁大學影像傳播學系」排在志願序【前段】,以免錯過錄取機會。 112學年度大學個人申請入學統一分發結果訂於112年6月14日上午9時起公告於甄選委員會網站(請 ... 於 www.commarts.fju.edu.tw -

#56.大學申請入學 - 玄奘大學

【申請入學】112學年度申請入學第二階段指定項目甄試錄取名單公告(請點選) ... 內至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記,否則視同放棄錄取資格,不予分發。 於 www.hcu.edu.tw -

#57.個人申請志願序有差嗎- 有「聯合分發」管道機會嗎? - Erojor

參加112學年度「個人申請」的錄取生所有正備取請注意,「大學甄選入學委員會」於112年6月8日至6月9日開放「網路登記志願系統」,供考生上網登記就讀志願序。不管是錄取單校 ... 於 erojor.3pgwin.com -

#58.112 學年度大學申請入學招生錄取通知暨網路就讀志願序登記 ...

※個人證號為考生學測應試號碼、身分證號碼(或居留證號碼)及自行設定之個人密碼。 ※網路登記就讀志願序作業流程請至甄選委員會網站「網路登記志願」查看。 (3) ... 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#59.個人申請志願序有差嗎 - 9Il

申請 入學招考趨勢解析與112年大學申請志願選填關鍵檔案免費下載。主筆:陳順基@ 桃園儒林:: 痞客邦. 基北區103年高中職免試入學方案大致底定,其中,志願序的30分,學生 ... 於 9il.malchano.com -

#60.網路錄取名單 - 逢甲大學

依112學年度大學申請入學招生簡章及本校第二階段指定項目甄試考生須知辦理。 ... 四、就讀志願序網路登記期間:112年6月8日至6月9日,每日上午9時起至下午9時止。 於 webadmi.fcu.edu.tw -

#61.個人申請志願序有差嗎 - Kofoze

雖然科大四技申請已錄取但尚未報到,考生仍然可以參加個人申請志願序的填寫。 ... 於112年6月8日至6月9日開放「網路登記志願系統」,供考生上網登記就讀志願序。 於 kofoze.pgwin4.com -

#62.個人申請志願序有差嗎 - rozmarynka-bilovec.cz

個人申請志願序 有差嗎- 提醒個人申請記得填寫志願序看板SENIORHIGH 批踢踢實業坊 · 個人申請第階段志願序有差嗎> 個人申請高中生定要懂的五個關鍵字大學考情大學問綠色工廠 ... 於 zfk.rozmarynka-bilovec.cz -

#63.《臺北市立大學》112學年度大學申請入學---榜單公告

登記志願序:考生請於6/8(四)-6/9(五)每日9時至21時,至甄選會網站進行志願序登記,未依規定登記就讀志願序者,一率視同放棄錄取資格,不予分發。 於 admission.utaipei.edu.tw -

#64.方格子- 個人申請志願序有差嗎 - Xiyog

作者littlebike 小摺看板SENIORHIGH. 標題提醒個人申請記得填寫志願序. 時間大家晚上好,雖然板標已經換了,但還是要發個文提醒大家, 如果有參加個人申請的, ... 於 xiyog.pgwin33.com -

#65.新生專區- 國立暨南國際大學新生專區

112 年7月18日寄送(繁星推薦、個人申請、特殊選才、身心障礙、運動績優、已分發之僑生外國學生等入學 ... 大學部選填通識課程志願序:112年8月23日14 時至8月25日14時止. 於 b030.ncnu.edu.tw -

#66.學測、分科測驗怎麼考?113大考重點時程一次看 - 天下雜誌

112 年11月14日(二), 學測報名. 112年12月22日(五), 簡訊通知應試號碼 ... 學測成績公布之後,想參加「個人申請」的同學最多可以申請6個校系,並經過各校系兩階段的 ... 於 www.cw.com.tw -

#67.【112個人申請】網路登記就讀志願序作業 - 彰化女中

一、依112學年度大學「申請入學」招生簡章規定,錄取生應於112年6月8日至112年6月9日每日上午9時起至下午9時止向甄選委員會登記就讀志願序;錄取生 ... 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#68.申請入學 - 清華大學招生專區

... 登記就讀志願序,否則視同放棄錄取資格,不予分發。 ※厚德會榮譽會長獎學金因故調整,110學年度起停止受理申請,不再繼續提供本獎學金. ※112學年度申請入學招生 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#69.招生缺額逾6000人,分發入學比例達近5年新高 - 關鍵評論

考分會自今日起提供「分發結果說明」系統,考生可查詢所填各志願未錄取原因。如仍有疑慮可於8月15日起至8月18日止,於考分會網站線上申請分發結果複查, ... 於 www.thenewslens.com -

#70.大學申請入學- 屏大招生-多元入學 - 招生資訊- 屏東大學

112 學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」、「分發入學」校系分則查詢 ... ◎「第一階段」網路報名、審查資料上傳及登記志願序單位: 大學甄選入學委員會 聯絡 ... 於 admission.nptu.edu.tw -

#71.112 學年度多元入學管道重要日程表

讀志願序(6/8~6/9). 3. 公告統一分發結果(6/14). 4. 錄取生放棄入學資格截止. (6/17). 1. 分科測驗報名. (暫定6/8~6/9). 2. 登記分發相關證明文件審. 查申請及 ... 於 www.kusjh.kh.edu.tw -

#72.申請入學 - 招生平台- 聯合大學

登記就讀志願序:112年6月8日、9日每日上午9時至下午9時 ... 新型冠狀病毒(COVID-19)疫情應變機制,請至大學甄選入學委員會大學個人申請入學招生網站「防疫應變專區」 ... 於 enroll.nuu.edu.tw -

#73.112分科測驗(指考)|考試日期、錄取分數、熱門科系排名報你 ...

等112分科測驗放榜後,想必所有的同學和家長都要面臨填志願的關卡!「該選校好?還是選系好?」,要找到適合自己的大學校系,除了要考量自身興趣和科 ... 於 www.long-men.com.tw -

#74.四技二專甄選入學 - 技專校院招生策略委員會

112 學年度四技二專甄選入學就讀志願序統一分發結果放榜 ... 獲得錄取的考生,請於錄取學校所規定之報到時間及方式流程,攜帶學歷(力)及身分等證件正本完成 ... 於 www.techadmi.edu.tw -

#75.112學年度分科測驗放榜:線上查榜、快速查榜網址、複查申請 ...

休閒x 職場的俐落好幫手. 無論是休閒時刻或者職場,得力的3C 配件最能讓紳士同步處理生活需求,井然有序地安排個人時間 ... 於 www.cool3c.com -

#76.個人申請志願選填

因此,個人申請成為各大學招生主要的來源,由於各校有先選先贏的想法,每所大學都希望能爭取成績優良的學生來就讀,因此,在招生名額上會·112個人申請入學六志願序相當 ... 於 89256650.rotortechnik.at -

#77.大學個人申請入學的12個重要事項 - 大考中心

五、志願最多填6個. 「個人申請」招生,每一考生申請校系數以6校系為限。 六、密碼千萬別 ... 於 www.ceec.edu.tw -

#78.個人申請志願序有差嗎

聰明填寫志願序, 撇步報你知108 學年度大學「個人申請」入學簡章第833 頁, ... 有最完整個人申請志願序有差嗎體驗分享訊息台鐵車站資訊懶人包參加112學年度「個人申請」 ... 於 xdn580.biketreff-ruswil.ch -

#79.112學年度大學申請入學第二階段甄試錄取名單公告

一、本校申請入學錄取名單如附檔,成績單將於112年5月31日以限時專送寄出。 二、依招生簡章規定: •錄取生須向大學甄選委員會登記就讀志願序,接受統一分發後, ... 於 aca.ntsu.edu.tw -

#80.個人申請全攻略大學個人申請簡章、時程、放榜全攻略 - 親子天下

各校系選才的規則為何?112年個人申請入學簡章重點? ... 個人申請入學審查資料申請入學填志願怎麼填? ... 報名者上網登記志願序. 於 www.parenting.com.tw -

#81.落點分析> 學測落點分析- 大學申請 - 交叉查榜

動態落點AI大數據即時更新,大學個人申請學測落點分析,可多校系多學群學測落點分析、選校不選系學測落點分析、選系不選校學測落點分析,等多功能快速預測學測落點分析 ... 於 www.com.tw -

#82.東吳大學112 學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試試務 ...

(1)考生於本校甄試作業系統查詢個人繳費資訊、虛擬帳號並完成繳費. (2)甄試作業系統公告學系 ... 十二、 6 月8、9 日:錄取生(正備取生)向甄選委員會登記就讀志願序。 於 www.scu.edu.tw -

#83.大學「申請入學」招生管道 - 國立中央大學招生資訊網

112 學年度申請入學第二階段甄試 報名通知單(請點我,紙本已掛號寄發) ... 系統」(https://cis.ncu.edu.tw/ExamRegister)登入後查看查看個人繳款帳號及 ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#84.112學年度大學「申請入學」招生考試甄試錄取名單(1120530)

112 學年度大學「申請入學」招生考試甄試錄取名單(1120530). 甄選結果通知: ... 複查成績申請回覆表 · 錄取生(含正取、備取生)注意事項(含網路登記就讀志願序方式說明). 於 recruit.usc.edu.tw -

#85.NTCUST-招生網站

「分發本校錄取生報到須知」-112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學. 八月10. 【第二階段遞補梯次及名單】持續更新中-112日二技申請入學招生訊息. 七月26. 最新消息 ... 於 admission.nutc.edu.tw -

#86.大學申請入學6月8日填志願序4.2萬人有登記資格 - 聯合報

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出,112學年大學申請入學管道有67校參與招生,提供5萬7839個招生名額(含外加),7萬6112人參加,每人可報名6校系,各 ... 於 udn.com -

#87.【112個人申請】6/8-6/9上網填志願序 - 大學問

112 學年度個人申請錄取生可於6月8日至6月9日上網完成網路就讀志願序登記,參加統一分發,否則視同放棄錄取資格,不予分發。錄取生(含正、備取生)應 ... 於 www.unews.com.tw -

#88.112學年|個人申請入學、繁星推薦|學測放榜後的重要行事曆

2023/112學年多元入學已全面展開。 112個人申請入學、繁星推薦、學測放榜的重要日期皆整理於本文。 學測:112/2/23 放榜。 繁星推薦:112/3/14 ~ 3/15 報名,3/21 ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#89.考試入學分發 - 112學測落點分析-填志願找樂學網

日期/ 入學方式, 繁星推薦入學, 個人申請入學, 考試入學分發. 109/08, 公告檢定英聽校系 ( 8/31 ) ... 正備取生項甄選會登記就讀志願序(5/13-5/14) 於 exam.347.com.tw -

#90.東海大學112學年度大學申請入學招生錄取通知(含正

一、台端參加本校112 學年度大學申請入學招生考試,成績業經評定為錄取生(含正、備取 ... 學」,進入「網路登記志願」後,點選「就讀志願序登記」選項,輸入個人證. 於 exam.thu.edu.tw -

#91.申請入學 - 招生資訊- 國立宜蘭大學

國立宜蘭大學申請入學招生重要日程: ... 本校第二階段指定項目甄試日期:112年05月23-24日(二-三) ... 登記就讀志願序:112年06月08日、09日每日上午9時至下午9時 於 admniu.niu.edu.tw -

#92.112學年度四技申請入學備取第二次遞補名單及注意事項

序號 申請編號 系(組)、學程名稱 姓名 1 2060010038 半導體工程系 王○豪 1 2060020177 電機工程系 林○辰 2 2060020076 電機工程系 王○堂 於 www.lhu.edu.tw -

#93.中國科技大學招生資訊網

[轉學考]112學年度第1學期日間部暨進修部轉學招生成績查詢. 2023-08-15 ... [日四技]112學年度日四技甄選入學正備取生名單查詢暨登記就讀志願序注意事項. 2023-07-06 ... 於 recruit.cute.edu.tw -

#94.112 學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試須知

本校112 學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試各項資訊公告及表格下載 ... 錄取生向甄選委員會登記就讀志願序 ... 餘均依照「個人資料保護法」相關規定辦理。 於 tea.mcu.edu.tw -

#95.112學年度大學個人申請入學【雲嘉花東地區】及【深耕助學計 ...

二、志願序登記期間:112年6月8日至6月9日。請於登記期間至甄選委員會網址(https://www.cac.edu.tw/選擇「申請入學」,進入「網路登記志願」後,點選「就讀志願序 ... 於 recruit2.cgu.edu.tw -

#96.[112大學/四技申請考生專區]:6/15~6/17科大備取生遞補進行中

大學「個人申請」入學招生簡章規定, 1.錄取生應指定時間內止向甄選委員會登記就讀志願序。 2.錄取生無論錄取單一校系或多 ... 於 www.ylsh.mlc.edu.tw