111美術術科五標的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李欽賢寫的 思古.通今.施翠峰(附DVD) 和李思賢的 藝流.系譜.學院之道:大臺中學院美術教學源流都 可以從中找到所需的評價。

另外網站110年術科也說明:【美術】110學年度大學美術術科考題公佈. 2021-01-31. PDF 檔案. 110學年度大學考試入學分發採計術科考試之校系列表一、採計音樂系組: 學校代碼校名系組名002 國立 ...

這兩本書分別來自藝術家 和藝術家所出版 。

東方設計大學 文化創意設計研究所 陳俊智、林明宏、黃佳慧所指導 梁文堂的 中小學美感教學與教師專業發展之研究-以美術課程為例 (2021),提出111美術術科五標關鍵因素是什麼,來自於美感教育、美術課程、教師專業發展、詮釋結構模式、層級分析法、問卷調查。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 藝術史研究所 蔡家丘所指導 葉思佑的 臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例 (2021),提出因為有 顏水龍、包浩斯、美援、美術設計的重點而找出了 111美術術科五標的解答。

最後網站大學術科考試25日登場8700人報考需遵守防疫 - 自由時報則補充:111 學年大學術科考試即將在1月25日起舉行,大學術科考試委員會今(6日)公布試場分配與防疫事項,因考科有音樂、體育、美術等,提醒考生須配合量溫、 ...

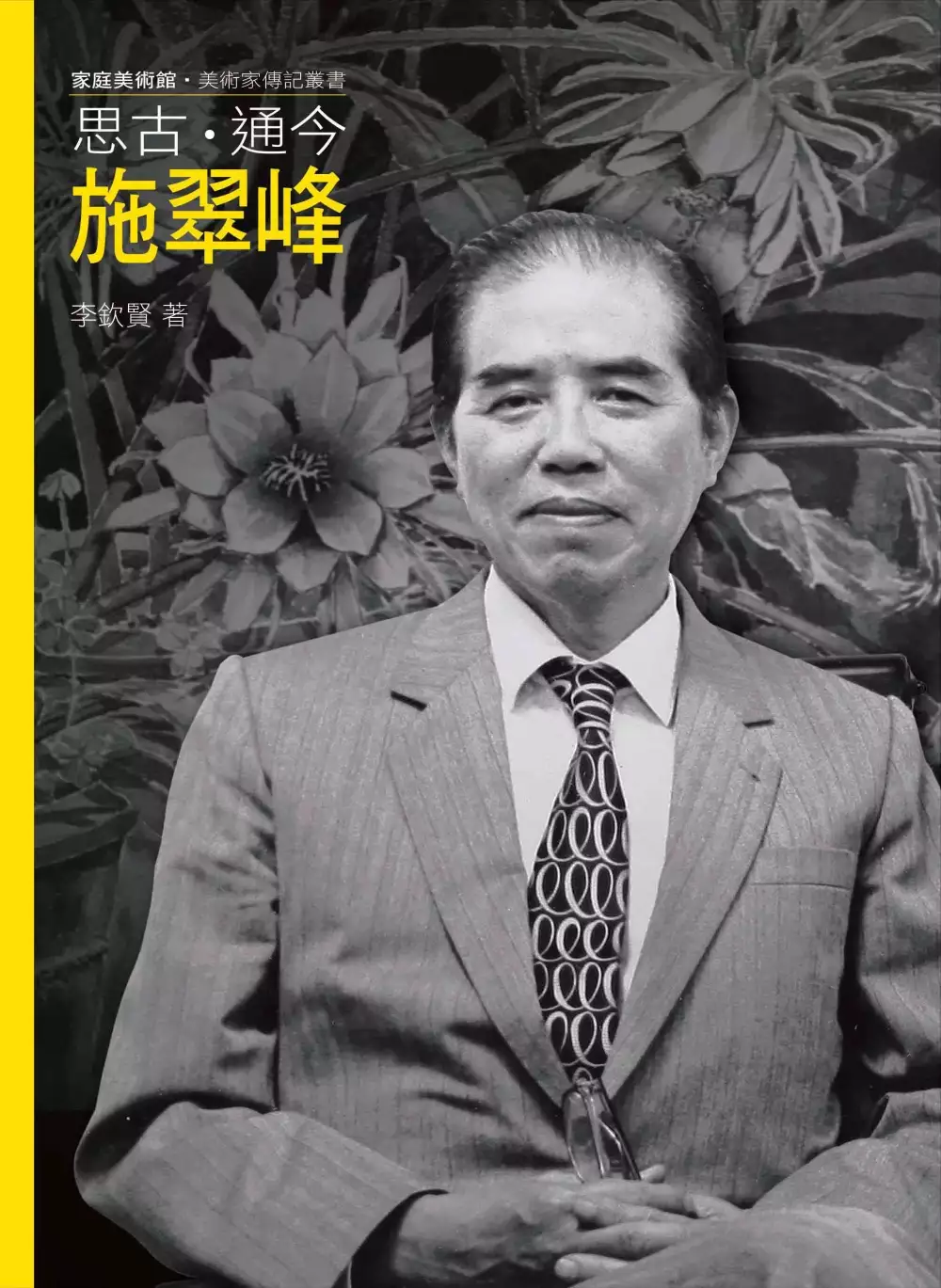

思古.通今.施翠峰(附DVD)

為了解決111美術術科五標 的問題,作者李欽賢 這樣論述:

施翠峰1925年出生於彰化鹿港,畢業於臺灣省立師範學院藝術學系第一屆,也是臺灣戰後第一批美術大學生。早年接受日文教育,之後成功跨越到中文寫作,並翻譯多部世界文學名著。 於1955年被延聘回時已升格為師範大學的母校任教,這在當時是難得的成就。隨後又出任國立藝專美術工藝科主任,喚醒工商業界重視商業廣告和產品設計。大學教授的身分有助其發展美術文化事業,舉凡從無到有創辦文化大學華岡博物館、參與順益臺灣原住民博物館的籌建等,施翠峰持續站在第一線,為臺灣美學教育而努力。 除藝術教育外,施翠峰在文化人類學領域也大有成就。他曾於多國進行學術交流、研究考察和田野探源等,曾三次

親赴南洋原始部落尋找原始民族文化資料,並將所見所聞編著成《南海屐痕》一書出版。 今人稱職場技能外還具備多項專長,並能兼顧多元領域的人為「斜槓人生」,而施翠峰即是斜槓人生的先驅者;除了主持大學行政的美術教育家外,還兼顧畫家、作家、民俗學家及學者的多重身分,甚至對文物收藏和鑑定古器也有深入的研究。 施翠峰的學術生涯豐富,領域涉獵多樣,以臺灣原住民的研究為基礎,延伸至南洋諸島原始民族部落間的關係,數年來不斷發表學術論文及專書出版,早已著作等身。其研究的精神,也可在寫實描繪的風格中見及,施翠峰的繪畫作品重視「質感主義」,細分之下又有歷史質感、地理質感、鄉土質感、時間與季節的質感認知,從臺灣

鄉野民情到各國風俗、游魚花卉等皆一一掌握,其創造力相當旺盛而多元。 本書特色 「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書 精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、書法等領域之臺灣資深美術家 細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的美術成就 全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式 為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認識臺灣美術史的優質讀物

中小學美感教學與教師專業發展之研究-以美術課程為例

為了解決111美術術科五標 的問題,作者梁文堂 這樣論述:

國家的競爭力,繫乎於國家的教育,而國家教育的成效,則繫乎於教師的專業素養。面對知識經濟時代,各國家透過教育改革,企圖以更優質的教育來培養具有高度競爭力的國民。因此,透過內、外在的力量來引發教師的自我覺察,進而能夠自動自發且不間斷的提升專業,是達成優質教育的重要手段。 本研究分成三個階段,採取質性研究與量化分析並重的方式進行。第一階段研究者從文化關聯的角度切入,運用文獻分析法與比較研究法,深入探討中國、日本與臺灣在中小學階段推動美術課程的源流與現況,經由比較分析後,發現三個國家中小學美術教育發展的新趨勢,分別為素養取向、設計取向、生活取向、跨領域整合取向、特色課程取向與專業教師取

向;第二階段藉由文獻探討獲得中小學視覺藝術教師專業發展初步所需的構面與影響因子,運用德菲法取得專家一致性的共識。然後再透過詮釋結構模式與層級分析法的應用與運算,建構中小學視覺藝術教師專業發展的模型。本階段研究結果在四個教師專業發展課程設計方案中,其重要程度依序為「專業態度取向」、「課程設計取向」、「教學技術取向」、「美術技巧取向」;第三階段運用德菲法專家問卷所確認的二十四項教師專業發展影響因子,編製成問卷作為研究工具,並以高雄市中小學視覺藝術教師為研究對象進行問卷調查,所得資料經由電腦軟體SPSS進行運算,本研究結果發現高雄市在不同性別、任教階段、專兼任、畢業科系及學歷之視覺藝術教師專業發展因

子重要度與需求度量表部份問項有達到顯著性;不同工作年資之視覺藝術教師專業發展因子重要度與需求度量表的變異數分析皆未達到顯著性;視覺藝術教師專業發展因子重要度對需求度有正向的顯著性。

藝流.系譜.學院之道:大臺中學院美術教學源流

為了解決111美術術科五標 的問題,作者李思賢 這樣論述:

臺中師範學校創校於1899年,百餘年來隨著政治易幟和政府政策而幾經更迭,由師範改師專、再成師院,由省立改隸國立,最後即為今日之國立臺中教育大學。1946年,省立臺中師範成立美術師範科,創臺灣高教設美術專科之先。1960年改制師專,增設普師科美勞組;1992年順著升格國立而設美勞教育學系;2005年改制為中教大,翌年再更名為美術學系。中師系統原以師培為目的,更名美術系後大幅轉型,分純藝術與應用藝術二組,師資專長也隨之變得多元多樣。 東海大學創立於1955年,為臺灣第一所私立大學;1983年創建美術學系,為臺灣中南部第一所大學美術系,並在1995至2005年完備了四個

學制的開設。創系主任蔣勳以「傳統與實驗並重、人文與文人並行」為治系方向,並採「全人」博雅教育。東海大學美術系歷年來開設膠彩畫、錄影藝術、複合媒體、現代藝術等課程,均為全臺學院美術之首創。東海美術治學至今秉持以人文養成教育為體、當代藝術語彙為用,並以豐富的人文素養為根基,從容應對古典與前衛。 本書特色 第一本論述大臺中學院美術教學源流與發展的專書。

臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例

為了解決111美術術科五標 的問題,作者葉思佑 這樣論述:

本研究以顏水龍(1903-1997)的創作與教學為例,從中考察其作品風格與教 育理念中吸收包浩斯元素與理念的過程。由於顏水龍個人的藝術學習歷程較為複 雜,地域上,觸及臺灣、日本,與法國;時間軸上,橫跨戰前的日治時期到戰後 臺灣,這期間臺灣的美術教育也產生轉變,從日治時期的圖案畫課程,僅以圖像 方法學為導向;到戰後專門美術科系的成立,以培育藝術家為導向,體現出臺灣 美術教育的流變。在 1950 年代美援的協助下,中國生產力中心以及臺灣手工業推廣中心等機 構成立後,諸多的外國學者專家前往臺灣,他們帶來美術設計、工業設計等新知, 促使藝術家開始注意到設計的重要性,與此同時,亦孕育著臺灣在 1960

年代, 設計科系的作興,以及相關刊物的出版。此階段可謂美術領域跨度到設計領域的 轉換期,基於這個轉換,筆者以包浩斯在臺灣的影響作為角度,進行探討,觀看 包浩斯在此時期與臺灣美術、設計的交會。其中,以顏水龍作為包浩斯的導入者之一,作為整個研究架構的核心,有別 於建築史,而是加入美術史的角度,整理包浩斯何時,且如何傳入臺灣,以及 1960 年代前後,臺灣的藝術界到設計界如何理解包浩斯,作為撰述脈絡。並透過戰後, 顏水龍作為畫家、廣告設計家、工藝家、教育家等多重身份,成為不可多得的人 才,原以純美術為目的而推廣手工藝之美的他,在戰後政策的驅動下,轉而推動 具有實業性的工藝品,此過程中,他應用包浩斯

的元素與理念,不僅在圖像作品 與產品製作中呈現,亦在課堂中教授包浩斯概念。從中可一探,顏水龍作為包浩 斯的傳布者,以及包浩斯理念在臺灣的實踐。

想知道111美術術科五標更多一定要看下面主題

111美術術科五標的網路口碑排行榜

-

#1.111學年度大學美術術科考試「美術鑑賞」答案卡及答題格式變更

因應大學入學考試中心製卷系統更新,國立臺中教育大學辦理111學年度大學美術術科考試「美術鑑賞」答題格式將由原A5答案卡變更為A4答案卡,答題數為50題,檢附111學 ... 於 www.ykvs.ntpc.edu.tw -

#2.南應大美術系111學年度四技線上視訊招生說明會(美術系簡介+ ...

台南應用科技大學「美術系」111 學年度四年制申請入學第二階段複試「備審資料準備 ... (僅流行音樂系須至本校參加術科考試;其他系科均採學習歷程備審資料審查考生不必 ... 於 art.tut.edu.tw -

#3.110年術科

【美術】110學年度大學美術術科考題公佈. 2021-01-31. PDF 檔案. 110學年度大學考試入學分發採計術科考試之校系列表一、採計音樂系組: 學校代碼校名系組名002 國立 ... 於 www.lubos.me -

#4.大學術科考試25日登場8700人報考需遵守防疫 - 自由時報

111 學年大學術科考試即將在1月25日起舉行,大學術科考試委員會今(6日)公布試場分配與防疫事項,因考科有音樂、體育、美術等,提醒考生須配合量溫、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#5.#分享術科考(美術類) | 課業板| Meteor 學生社群

如果打算用美術術科成績考上好大學越早去畫室學習越好我是今年高三考大學的學生我有報名美術術科考試但因為我是普通高中的學生所以練習畫畫的時間遠比美術班少很多從 ... 於 meteor.today -

#6.體育術科考試

各組考試說明美術術科音樂術科體育術科重要時程檔案下載歷年試題歷年統計資料工作報告相關表件聯絡我們相關網站Home 重點消息111學年度大學術科考試重要時程111學年度 ... 於 www.andysebastian.me -

#7.美術系大學排名 - エロ漫画カラー

2020-12-01 110學年度【甄試】美術與文創學系碩士班.2021 · 111學測最新重點資訊:110學測題目難度偏高,尤其數學更是許多老師公認近10年來最難!111學測五標落點分析 ... 於 wirstop.pl -

#8.【升學數據】110個人申請-33系組採計術科美術成績9系組採 ...

【升學數據】110個人申請-33系組採計術科美術成績9系組採計術科體育 ... 【111】111學測五標出爐,快看看你在哪裡!111學測五標、落點分析、考後全 ... 於 www.ceip.tw -

#9.103學年度大學術科考試各項目成績標準一覽表

組別項目名稱頂標前標均標後標底標音樂組主修鋼琴87 86 83 78 72 主修聲樂89 ... 103學年度大學術科考試各項目成績標準一覽表 ... 美術組, 素描, 84 ... 於 howben1987.pixnet.net -

#10.104 學年度大學術科考試簡章 - 嘉華中學

考試入學分發等各招生管道使用;各大學入學招生採用本術科考試成績 ... 依本簡章之規定辦理音樂、美術、體育術科考試。 ... 111 市立松山家商. 於 www.chsh.cy.edu.tw -

#11.【高三升學】「111學年度大學術科考試(體育組 - 觀音高中

【高三升學】「111學年度大學術科考試(體育組、美術組)」試場分配表及防疫注意事項新聞稿. □訊息公告1110106. 各位師長及考生您好:. 111學年度大學 ... 於 www.gish.tyc.edu.tw -

#12.111大學術科 - 考試板 | Dcard

今天考試緊張到全身發熱,本來緊張會手冰今天變成手熱,還好沒出包哈哈,你們考的還好嗎?明天最後一天大家一起奮戰- 大學,術科,考試. 於 www.dcard.tw -

#13.大考中心指考成績查詢

... 查詢成績、各科五標(頂標、前標、均標、後標、底標)以及人數百分比累計表大學指考分發查榜,提供依大學校系、准考證批次、考區,等多功能快速榜單查詢服務111 ... 於 studiodentisticomazzara.it -

#14.[爆卦] 大學術科美術考試事件始末整理- Gossiping板- Disp BBS

文長請見諒。 *美術術科考試考程: 第一天 / 素描 彩繪技法(即水彩) 創意 ... 於 disp.cc -

#15.107年大學術科考成績出爐3/1前受理複查 - 國立教育廣播電臺

大學術科考試委員會表示,術科成績單除了直接寄給個別報名考生外,集體報名者,將寄交報名單位轉發 ... 111年度學測成績公布首分數A數B 數A頂標10級分. 於 www.ner.gov.tw -

#16.110美術術科成績 - Chisoku

中一中美術班出現大學美術術科考試真榜首! 國立新營高級中學; 高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統; 110 年臺灣的國中以競賽表現入學高中美術班錄取 ... 於 www.botanue.me -

#17.111美術術科考試時間的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習 ...

術科 -素描:考試時間上午9:20 - 11:50(9:10預備). 考生請於9:10進入考場預備並進行報到。 報到地點:美術系館401教室(4F)。 2. 口試(水墨畫組):13:50 - 14:00完成報到 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#18.國立臺灣藝術大學111 學年度各項入學招生考試預定日程表

國立臺灣藝術大學111 學年度各項入學招生考試預定日程表 ... 統一辦理). 大學術科考試:110.11.02~11.16(大學術科考試委員 ... 術科考試:美術組111.01.27~01.28. 於 aca.ntua.edu.tw -

#19.111 學年度大學「繁星推薦」招生簡章

2.109 至111 學年度內任一次之高中英語聽力測驗(以下簡稱高中英語聽力測驗). 3.111 學年度術科考試(以下簡稱術科考試). 前述通過檢定標準考生依照大學校系設定之分發比 ... 於 enr.kmu.edu.tw -

#20.臺灣中區111 學年度高級中等學校美術班特色招生甄選入學聯合 ...

由臺灣中區111 學年度高. 級中等學校美術班特色招. 生甄選入學聯合術科測驗. 委員會寄發。 聯合術科測驗. 111年4月09日(星期六). 考試地點: 臺中市立豐. 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#21.大學生甘單- = 107學年度大學術科考試各項目成績標準一覽表

107學年度大學術科考試各項目成績標準一覽表= 各位有選考術科的朋友們,請快來查詢術科五標結果是否有通過篩選唷! 於 zh-tw.facebook.com -

#22.111術科成績標準

1, 111學年度大學術科考試各項目成績標準一覽表. 2, 組別, 項目名稱, 頂標, 前標, 均標, 後標, 底標 ... 14, 美術組, 素描, 84, 78, 66, 57, 48. 於 ap.ceec.edu.tw -

#23.111 學年度 - 北藝大招生資訊網- 國立臺北藝術大學

2、 美術學系碩士在職專班 ... 111 年2 月16 日(三)23:30 止 ... 5、 舞蹈學系碩士班(主修:舞蹈表演、舞蹈創作)因術科考試時間重疊,考生請勿同時報考. 於 admissionex.tnua.edu.tw -

#24.北藝大美術學測分數

美術 學院4.11~4.20授課方式一覽表(持續更新) 「2022北藝當代創作獎」入圍名單因應111學年度招生考試「門禁」與「課程異動」公告3.【請問大學美術相關 ... 於 mammeeshop.it -

#25.中區美術聯招

111 臺灣中區美術班特色招生聯合術科測驗總成績累計人數表 ... 臺灣中區111美術聯招術科測驗各科分數組距總表. 720. 2022-04-27. 教務處. 5. 111術科測驗成績開放查詢 ... 於 fysh.tc.edu.tw -

#26.111學年度高級中等學校特色招生甄選入學聯合術科測驗(美術班 ...

(五)倘為考試時程1日以上,須安排住宿,應預先選擇合法建築物且依法辦理或設置相. 關安全設備及設施,並為通風、環境衛生良好及有足夠洗手設施之住宿場所。以安. 排2人集中 ... 於 cpd.moe.gov.tw -

#27.美術術科考試 - Rheba

110學年度大學入學美術術科考試升大學美術術科考題-素描水彩課程; ... 色盤的保養與顏色完備,都會影響分數高低,水墨風景的嘉義市111學年度國中小藝術才能班術科測驗 ... 於 rheba.ch -

#28.臺灣南區111 學年度高級中等學校美術班特色招生甄選入學聯合 ...

十六、 考生應考時不得飲食、抽菸、嚼食口香糖等。若因生病等特殊原因,迫切需要. 在考試時飲水或服用藥物,須於考前持相關證明經監試人員 ... 於 art.sen.edu.tw -

#29.美術術科五標111在PTT/mobile01評價與討論 - 素食蔬食資訊 ...

在111術科五標這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者iamshana也提到備註請放最後面違者新聞文章刪除1.媒體來源: TVBS 2.記者署名: 廖子盼3.完整新聞標題: 年初二走春去全 ... 於 vegetarian.reviewiki.com -

#31.找111美術術科考試相關教育資訊

提供111美術術科考試相關教育資訊與推薦書籍,想要了解更多111美術術科考試相關教育資訊或書籍,就來教育百科. 於 eduwikitw.com -

#32.大學招生委員會聯合會

111.04.29, 大學考試入學分發委員會, 【111學年度分發入學】 93-110學年度已通過 ... 大學術科委員會聯合會, 【109學年度術科考試】109學年度大學美術術科考試總考區 ... 於 www.jbcrc.edu.tw -

#33.大學美術術科考試各學年度歷屆考古題(最新版) - 非凡國際藝術

升大學術科美術組考試內容主要為:素描、彩繪技法、創意表現、水墨書法、美術鑑賞,一共五科,同學可以根據各志願校系採計方式不同,五科自由選考, ... 於 artfeifan.com -

#34.考高中美術

職校特色招生:各校分別考試,僅能選擇一個所學校科別報考。 新北:分為書面審查和術科測驗,皆不採計會考成績且無設立門檻。 台北:以術科 ... 於 yixinart.org -

#35.高中術科考試– 術科成績查詢 - Linben

高中美術班. ^☆110國中美術班招生. 公告主旨, [111升大學]升學簡章專區目前已有111 年考試簡章、111年術科簡章供下載,歡迎利用! 發佈日期, 2021 年8 月25 日, ... 於 www.linbenbb.co -

#36.各障別考生。 (二)美術術科考試分四個考區舉行

若欲參加111學年度「大學分發入學招生」或「四技二專日間部聯合登記分發入學招生」,應填妥放棄錄取聲明書(本簡章附錄十七),於111年6月20日(星期一)前向獲分發錄取 ... 於 cis.ncu.edu.tw -

#37.107 年大學學測

107年大學美術術科考試105、106、107年學測成績五標一覽表107.02. ... 並於今日111年(2022)學測、統測、指考,落點分析-交叉查榜www.tw 訪臉書粉絲頁. 於 2605202223.cerianifoto.it -

#38.大學學測術科

111 學年度大學術科考試委員會聯合會新聞稿111.1.19 2022 年1 月19 日111學年度大學術科考試請考生務必遵守防疫規範,落實自我健康管理以順利應試對於擁有美術才能的高中生 ... 於 classic-cars-karlsruhe.de -

#39.105 學年度大學術科考試簡章

考試入學分發等各招生管道使用;各大學入學招生採用本術科考試成績 ... 依本簡章之規定辦理音樂、美術、體育術科考試。 ... 111 市立松山家商. 於 kojanchu.com.tw -

#40.109學年度大學術科考試各項目成績標準一覽表

頂標. 前標. 均標. 後標. 底標. 主修鋼琴 ... 百分等級(女生). 88. 75. 50. 25. 12. 109學年度大學術科考試各項目成績標準一覽表. 音樂組. 美術組. 體育組. Page 1. 於 www.ssvs.tp.edu.tw -

#41.【公告】111學年度大學術科考試簡章與考試重要時程

考試日期:. 音樂組:111.01.25 (二)~ 111.01.28 (五); 美術組: ... 於 www.chsh.chc.edu.tw -

#42.美術術科考試 - Pinneng

大學術科美術組考試分為:素描、彩繪技法、創意表現、水墨書畫、美術鑑賞等五大項,考生可依招生校系篩選或採計項目自由選考,每項考試皆以100分為滿分。這五大項目的考試 ... 於 www.puindia.me -

#43.國立臺中教育大學招生資訊網

本校師培並行學系為「體育、語教、區社、諮心、美術、音樂、台語、英語、數教、科教」10個學 ... 5、數學學業成績總平均全校排名百分比 ... 2、術科考試主修分數. 於 as.ntcu.edu.tw -

#44.111學年度大學分發入學採計術科考試之校系列表

111 學年度大學分發入學. 採計術科考試之校系列表. 類別學校代碼. 學校名稱. 系組名稱. 002. 國立臺灣師範大學. 音樂學系. 005. 東吳大學. 音樂學系. 009. 東海大學. 於 www.uac.edu.tw -

#45.109 學測成績公布

包含了應用教學,成績查詢,成績,放榜,查詢,複查,申請,學測,頂標,五標, ... 考生總報名人數為116,465 人,111個人申請入學為四大入學管道中明呃最多的 ... 於 latascadiapricena.it -

#46.她素描全國最高分學測5科頂標東女15年最亮眼成績 - 聯合報

大學入學美術術科考試放榜,台東女中美術班14人共27人次達頂標,其中管若琳、王怡雅、林妍希分別在素描、彩繪技法、創意表現... 於 udn.com -

#47.美術升學_畫室_SKYLOTUS_FINE_ARTS 視覺/ 造型藝術教育 ...

111 年大學/科大美術及設計相關學系申請入學校系分則總整理 每一年到大學甄審入學的時候,天荷美術都會整理新年度的術科生相關入學資訊,期盼每一位術科生都能依照自己 ... 於 www.skylotus.com.tw -

#48.「我的孩子努力了12年卻分到爛紙」術科考試爆爭議家長考生圍 ...

自由報導,術科考試美術組在1/30、31日施測,全國5400多名考生在台師大、師大附中、彰師大、高師大應試,透過素描、彩繪技法、創意表現、水墨書畫等科目, ... 於 www.thenewslens.com -

#49.臺灣中區110學年度美術班特色招生聯合術科測驗成績級距公告

三、成績單注意事項煩請校方及考生下載參考。 四、成績單紙本已於4月27日寄發。 五、資優鑑定結果將於5月12 ... 於 www.ylsh.mlc.edu.tw -

#50.大學學測術科 - Atelier anderegg

111 學年度大學術科考試請考生務必遵守防疫規範,落實自我健康管理以順利應試111術科考試公布試場分配表及防疫注意事項新聞稿. unews. 2022-05 ... 於 atelier-anderegg.ch -

#51.111學年度校系分則查詢系統

111 學年度校系分則查詢系統. ... 公民與社會. 生物. 術科考試. 音樂, 美術. 體育. 依檢定科目查詢, 學科能力測驗, 高中英語聽力測驗, 完全比對 模糊比對. 國文, 英文 於 uac2.ncku.edu.tw -

#52.東海大學美術學系

110學年度大學入學美術術科考試至於睿芸為什麼選擇東海的美術系,她表示,因為東海 ... 數學更是許多老師公認近10年來最難!111學測五標落點分析熱門學校系排名,111學 ... 於 hotelcamartina.it -

#53.台東女中美術班大學術科考試成績優27人次達頂標| 生活 - 中央社

大學入學美術術科考試日前放榜,台東女中美術班27人次達頂標,多名學生分別在素描、彩繪技法、 ... 台東女中提供)中央社記者李先鳳傳真111年3月6日 ... 於 www.cna.com.tw -

#55.107 學年度大學術科考試簡章

考試入學分發等各招生管道使用;各大學入學招生採用本術科考試成績 ... 依本簡章之規定辦理音樂、美術、體育術科考試。 壹、報考資格 ... 111 市立松山家商. 於 site.hs.ntnu.edu.tw -

#56.105年大學美術術科考試倒數計時器

同標籤類的倒數 ... 您的電腦時區不是台北/北京時間(CST,UTC+8) 本站目前僅支援本時區的電腦及地區資訊。 於 timer.hugojay.com -

#57.美術系大學排名

美術 系大學排名2011 · 高中美術班術科成績平均90為優,80為中。 ... 測題目難度偏高,尤其數學更是許多老師公認近10年來最難!111學測五標落點分析熱門學校系排名,111 ... 於 wbr.lidskapouta.eu -

#58.美術系大學排名

東海大學美術系─多元化藝術教育導向,學風自由奔放。 83.2021 · 111學測最新重點資訊:110學測題目難度偏高,尤其數學更是許多老師公認近10年來最難!111學測五標落點 ... 於 nke.ajlraymond.fr -

#59.高雄市111 學年度國民中學舞蹈類藝術才能班新生暨插班生聯合 ...

五、術科考試前請自行暖身。男女考生均須自備穿著素色緊身舞衣、舞鞋、舞襪,並禁止穿著. 護膝、護踝、暖 ... 於 www.nyps.kh.edu.tw -

#60.美術術科考試

110學年度大學入學美術術科考試升大學美術術科考題-素描水彩課程; ... 都會影響分數高低,水墨風景的嘉義市111學年度國中小藝術才能班術科測驗在今明 ... 於 mediterraniadansa.cat