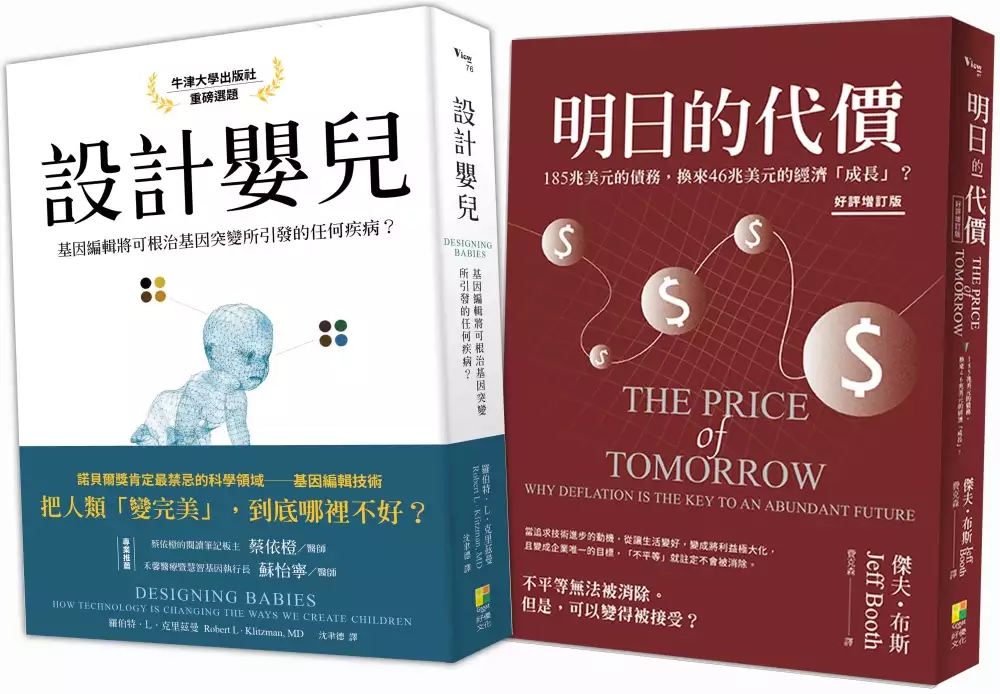

黑金剛手機歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅伯特‧L‧克里茲曼,傑夫・布斯寫的 展望新時代:設計嬰兒、明日的代價 和梁君堯的 十八癲悟都 可以從中找到所需的評價。

另外網站全球第一支手機45歲了當年售價約等於8支iPhone X也說明:此系列手機也是台灣人俗稱的「黑金剛」,雖然體型笨重、搭配長長的天線,現在看起來俗氣十足,但80年代能在街頭上講電話,是何等風光的事。

這兩本書分別來自好優文化 和正好文化所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 劉昌德所指導 藍金枝的 智慧型手機對馬來西亞華文報社記者工作之影響 (2020),提出黑金剛手機歷史關鍵因素是什麼,來自於馬來西亞華文報記者、智慧型手機、勞動、監控。

而第二篇論文國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 曹融所指導 張繼方的 「挑食」──行動應用程式概念介面模擬設計創作 (2015),提出因為有 食物相剋表、臺灣農民曆、行動應用程式的重點而找出了 黑金剛手機歷史的解答。

最後網站【台北景點】迪化207博物館/大橋頭站~重溫老房子的魅力則補充:以前要是拿出這支黑金剛大哥大,就是公認的有錢人. 而且黑金剛大哥大也是最佳防身武器,打人超痛的. /tmp/php1yrHAL. 以前沒有3C智慧型手機,我們就是 ...

展望新時代:設計嬰兒、明日的代價

為了解決黑金剛手機歷史 的問題,作者羅伯特‧L‧克里茲曼,傑夫・布斯 這樣論述:

《設計嬰兒》 二○一九年,中國科學家賀建奎曝光中國已經掌握基因編輯技術,可以讓HIV患者生出不帶原的寶寶,而且是雙胞胎。但是他沒有因為這項技術曝光被大家讚譽,反而飽受抨擊。 神設下的關卡,由人類透過科學突破,真的那麼罪該萬死? ▌不只是「生個健康孩子」▌ 羅伯特‧L‧克里茲曼醫師,哥倫比亞大學醫學院以及梅爾曼公共衛生學院的精神病學教授,同時也是生醫倫理碩士班的主任。在本書中,他要與我們分享的是:當人類的科技可以突破神──或是遺傳上的限制時,生孩子就不只是「生孩子」那麼簡單。 健康,打勾;所以我們在自然受孕時碰到遺傳疾病時,可能會選擇人工流產的方式

進行「篩選」。講篩選太過沉重嗎?或者我們會說,讓一個「有缺陷」的孩子來到這個世界,這樣的人生會幸福嗎?我們有一個充分的藉口「篩選」掉這樣的胎兒,或者這樣的胚胎。胚胎的狀況是這樣的,我們可能是不孕症,所以要找一個最容易存活的胚胎。那麼,如果是在自然受孕的情況下,多次「篩選」仍避不開遺傳疾病,於是選擇人工受孕(也同時篩選胚胎)這麼做合理嗎? ▌一張關於寶寶的清單 ▌ 我們要一個健康的孩子,但光是這樣一個單純的期待,都可能碰到四個問題: ①健康的定義是什麼? ②試管嬰兒的適用範圍應該包括可以自然受孕的人嗎? ③若不行,擁有生育能力的人,就沒有權利透過胚胎篩選擁有一個健

康孩子嗎? ④若可以,我們要回到第一個問題:健康的定義是什麼?這樣的篩選合理嗎? 我們會說,遺傳疾病被篩選掉也合理吧?那麼疾病的定義是什麼呢?地中海型貧血?那麼,肥胖呢?肥胖被視為慢性病,被認為與飲食攝取有關,這又可能跟遺傳有關。而且,如果孩子不用怕發胖,那該有多好? 好的,隨著科技發展,肥胖可以放進來,那麼身高呢?那麼雀斑呢?那麼膚色呢? 但要是認為所有的人都能夠勾選想要的選項,那可就大錯特錯了。 ▌「疾病」「缺陷」的定義應該是什麼?▌ 亨丁頓舞蹈症(Huntington's chorea),當然是遺傳疾病;X染色體易裂症(FXS)也是。但克里茲曼醫師

在本書中提出,一部分的失聰社群、或者侏儒症社群,係將「失聰」或是「侏儒症」視作為特徵而非疾病。當他們期待透過人工生殖技術延續這樣的特徵時──這是應該被拒絕的嗎? 或者我們該問:有理由拒絕的嗎? 什麼是特徵?什麼是疾病?當事人認定的「特徵」,若被界定為「疾病」而期待延續,科技上可以達到這個目標嗎?若可以,倫理、甚至法律上可以接受嗎? ▌你的清單要付多少錢? ▌ 克里茲曼醫師要提醒我們的是:人工生育很貴。而當你有額外要求的時候,更貴。 所以,該不該補助無法生育的夫妻透過人工生殖技術生孩子?如果不,那麼就注定只有有錢人能付得起這張帳單;或者,沒那麼有錢的人去

便宜的國家生。 但是生育只能是有錢人的專利嗎? 健康保險為什麼不能保障生育權? 如果保障了生育權──那麼,窮人就只能接受「有缺陷」的孩子嗎? 克里茲曼醫師在本書中提到,關於預算的考量,其實是一開始就浮出檯面的問題。所以能夠負擔得起的民眾在美國進行試管嬰兒,負擔不起的民眾就去墨西哥,甚至去其他第三世界國家「買子宮」。 這樣的市場機制真的合理嗎?或者我們該問的是:人工生育,應該要由市場機制主宰嗎? ▌被篩選的不只是胚胎,還有父母▌ 社經地位篩選每一項尖端技術的使用者,要能夠成為一個完美北鼻的爸媽,首先,你得要有錢。 除此之外呢?克里茲曼醫

師在本書中提到,被篩選的從來都不只是胎兒、或胚胎,還有父母們。夠不夠有錢?是法律容許能夠擁有小孩的構成嗎?(同性夫妻,跨性別夫妻,又或是單親──那麼,有資格進行人工生育嗎?) 社經地位、口袋深度,甚至你與伴侶的組成,或是你根本沒有伴侶。篩選父母們的標準不僅只是社會認知,連帶宗教、文化,甚至是年紀,都可以是標準。而在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過後,身在台灣的我們也沒辦法說,啊那是歐美先進國家的事啦。不是的,這些問題都已經在我們眼前。 只是我們還沒會意過來,這些問題會有多麼棘手而已。 《明日的代價(好評增訂版)》 ▌我們原來應該這樣生活,那樣工作▌

加拿大重量級電商公司BuildDirect執行長、財經作家傑夫・布斯(Jeff Booth)認為,科技是造成通貨緊縮的產業,也就是讓人們花更少的錢、卻買到更好的產品的產業。 或許你會認為──這是在開玩笑吧?我們不是陷於物價高漲、收入卻沒有同步遞增的困境中嗎?布斯要提醒我們的是:看看我們手上的手機,想想黑金剛這類老式手機的價格。現代的手機更進步、更實用,擁有從前根本無法想像的功能與尺寸,卻只要老式手機十分之一的費用就能買到。 換句話說,物價實際上是下降的,而且是急速下降。科學與技術確實降低了我們的生活成本,但是什麼仍讓我們陷入高物價的困境中? ▌46兆美元的經濟「成長」

,與185兆美元的債務▌ 布斯在本書中要告訴我們的是:經濟成長乍看之下是可喜的,但是一美元的成長,需要負擔四美元的債務,這樣的「成長」,合理嗎? 這樣的困境當然不是一日之功。布斯在本書中表示,長期以來,各國政府為了追求數字上的成長,而拚命催發通貨膨漲,避免通貨緊縮;政府透過借貸來撒錢,促使各產業製造虛假的建設與發展。這個作法讓貨幣貶值──但各國之間卻又因為銷售上的競爭關係,而競相設法降低製造成本。於是我們看見物價雖然降低,但獲得工作的勞工,必須維持其低廉薪資;而薪資較高的勞工,則因為企業追逐降低成本而被拋棄。 換句話說,我們賣出更多產品、製造更多就業機會、更多GDP,也

讓商品變便宜;但不斷被壓縮的薪資,卻讓我們連這些已經變便宜的商品都負擔不起。 ▌AI或者可以幫上一點忙▌ 在這樣的狀況下,AI與弱AI,以及能源科技的發展,或者可以幫上我們一點忙。 ▶AI可以更好地彙整更完整的資料,協助我們決策;也能夠有效降低各項人力需求、同時兼顧服務與產品品質。 ▶好比說自動駕駛汽車技術,不但能降低駕駛風險,也能夠讓政府在進行都市計畫時,有更明確的依據與方案來規劃交通政策。 ▶弱AI的發展與連結──好比我們手機裡的鬧鐘與行事曆的結合,或是各項SNS的演算法──則能夠在各層面上協助我們降低生活成本。 ▶科技也能夠幫助環保能源的發展,好比說,

若能在「能源儲存」的相關技術上有更多突破,乾淨、便宜、甚至免費的太陽能,便能夠協助我們擺脫環境汙染。 布斯認為,真正正向的經濟與技術發展,不該只是GDP的數字變化,而是落實在生活各層面上,讓我們迎向更有餘裕,也更舒適的未來。 ▌我們如何讓「不平等」變得可以被接受?▌ 現今的發展造成諸多問題──貧富不均、政府失能、環境重度汙染、經濟上的各種危機與風暴;每一項危機,都會在或遠或近的未來對我們產生衝擊。最為迫在眉睫的,或許是經濟上的全球性不平等。 但布斯也要告訴我們:這樣的不平等,是無法被消滅的。真正的最佳解是:讓這個不平等變得可以「被接受」。 如何讓這個不平

等變得可被接受?布斯在本書中提出: ▶透過基本收入保障,提高富人稅率,緩解不平等的壓迫感。 ▶透過技術發展降低人工需求,降低生活成本(如醫療) ▶因為科技發展而成本已經非常低廉的產品與服務,企業應該要便宜、甚至無償提供。 ▶同時,政府也要停止透過舉債製造成長的假象。也只有政府停止這個行為,才能避免過度的債務負擔。 當然我們可以說,不管是要求政府停止舉債,或者企業無償提供產品與服務都太過困難,難以追求與實現。 但當原應享有的富足被竊取,經濟上與環境的壓迫與不平等席捲全球,便沒有人能夠置身事外。台灣已經在面對的低薪、高物價、高房價,對照作者提出的各項警訊,或者就

是對我們最大的警告與啟示。

黑金剛手機歷史進入發燒排行的影片

影片請點4K畫質才能看到最棒的畫質

手機可開啟1080p觀看

合作可發信到

[email protected]

離開「本山礦場」前往下個目的地「金瓜石摸乳巷」及「山尖古道水圳橋」

因下午還要挑戰「茶壺山」時間不夠慢慢走「山尖路步道」前往這兩個景點

影片超詳細的解說如何騎車最快抵達「金瓜石摸乳巷」及「山尖古道水圳橋」

「金瓜石摸乳巷」共有兩條路能到(還有一條下次再補充)

石山橋出發:從對面的山尖路步道上去,沿途美景不絕,路況好走

金福宮出發:金福宮旁有條小路一路下坡,路況不佳,雜草叢生

若是帶小朋友來走走,建議從【石山橋出發】

除了摸乳巷能觀看外,還能看見舊水圳橋的水道(黑色大水管)

黑金剛山、金水公路、內九份溪圳橋,跟隨前人歷史的足跡去探險吧!

機車停車處:

沿著「金水公路(北34)」經過瓜山國小後準備左轉到金福宮

沿著五號路下去接山尖路,看見石山橋就到了

『金瓜石摸乳巷』網誌:

https://reurl.cc/v1VYya

喜歡我們的影片請幫忙點讚、分享並按下小鈴鐺喔~!!!

小黑的旅行誌Blog:

https://change84.pixnet.net/blog

小黑的旅行誌FB:

https://www.facebook.com/crazykyo2017/

小黑的旅行誌IG:

https://www.instagram.com/crazykyo20000/

#金瓜石黃金摸乳巷 #石山橋 #金瓜石

智慧型手機對馬來西亞華文報社記者工作之影響

為了解決黑金剛手機歷史 的問題,作者藍金枝 這樣論述:

馬來西亞第二大種族華人所經營的華文報,在多族群社會中,長期扮演傳承族群文化及為華社發聲的重要使命。近年來網絡新媒體及社群媒體崛起,馬來西亞華文報紛紛進行媒體聚合及數位轉型,改變新聞產製流程及編採工作模式。文字記者及攝影記者被要求具備更多工作技能,尤其是產製數位內容如新聞直播、拍攝新聞影片、影片後製等,而輕便及多功能的智慧型手機成為重要的產製內容工具。智慧型手機一直是記者工作上的重要工具,從單純的通訊功能到如今的多功能,手機科技的顛覆性演進也改變了記者的工作模式及勞動經驗。 本研究透過深度訪談馬來西亞華文報的14名現任或前任文字記者及攝影記者,發現智慧型手機不僅是產製新聞的工具,同時也成為監督

記者勞動的工具,並且規訓著記者時刻留意手機的動態,包括:新聞關係人的社群媒體動態、WhatsApp訊息、各媒體的即時新聞等。華文報進行媒體聚合及數位轉型,但仍無法改變馬來西亞社會中的種族差別待遇,在以馬來語為主的環境中躲不過翻譯的多工,所產製的新聞內容皆得翻譯成華文,加上每分每秒都要搶時上載新聞,使得趕新聞節奏更緊湊。2020年全球爆發的新冠肺炎,也讓智慧型手機在華文報記者間的使用率大幅度提高,包括採訪線上記者會、新聞關係人更多的透過WhatsApp發佈新聞,以及記者居家辦公等狀況,也加劇了管理階層利用智慧型手機監控基層的新聞工作者。

十八癲悟

為了解決黑金剛手機歷史 的問題,作者梁君堯 這樣論述:

2018~2019年,18.5歲那一年,她因身心「卡關」而試著逃離一切,卻逃離不了自己。 筋疲力竭、依然敏銳善感的心,將顫動不安的情緒,化為旁觀者清澈犀利的文字,時而自剖,時而批判,與世界展開一連串論辯式反思與對話。 本書是作者第二本創作詩集。 第一本《拾肆》是對十四歲的紀念,漫畫名家也是禪修者蔡志忠專文推薦,讚嘆她的文字純粹且真實,值得讀者用「心」去閱讀。 《十八癲悟》分六輯,素描她對人/自然/科技/社會等現象的觀察與試探,層層遞進,彷彿帶著讀者一同穿越混亂的現場,直向人性深處,與自己和解,並找回走下去的勇氣。(書中收錄作者60多幅手繪插圖及影

像作品)

「挑食」──行動應用程式概念介面模擬設計創作

為了解決黑金剛手機歷史 的問題,作者張繼方 這樣論述:

古話說:「民以食為天。」在歷史淵長的中國傳統文化中,最令國人驕傲和世界矚目的,乃是中國的飲食文化。而《金匱要略》就曾提出正當的飲食,有助於提 升人民健康,反之使用不當,則也有害於本體。《飲膳正要》更指出食物間可能會相互抵觸,或結合導致食物中毒。本創作主題起初以臺灣農民曆中「食物相剋表」 為發想,它讓民眾了解食物相忌的搭配,以供查詢,則因各家版本不同,衍伸發展 各種圖表。然而近代的科技發展卓越,圖表已不再侷限於紙本的呈現形式,而本創作選擇了現今日常生活中不可或缺的智慧型手機來作為創作形式,本創作目的包括:(1)根據現代食材相剋相宜的搭配與效用,歸納各類食材並加以分類,統一詞彙,提供食物相剋表之

後轉型的要素。(2)針對食物相剋為主題相關的行動應用程式,採集樣本,進行優劣分析,評估現代使用者需求,延續之後創作使用上的依據,加以統整找出新的可行性,提供創作設計的參考。本創作透過文獻探討,首先瞭解臺灣農民曆、食物相剋表以及行動應用程式的起源與歷史,次之整理出臺灣食物中搭配相宜相剋相關文獻資料,再根據所得的資訊,隨後探討食物相剋圖表的編排設計以及現今與食物相剋相關的行動應用程式介 面分析,並針對目前消費者使用智慧手機的習慣提出問卷,以上將所得的結果闡述後,提出可能性的創作應用。而本創作分為三階段進行:第一階段採用「歷史研究 法」綜合相關文獻整理,探究臺灣農民曆、食物相剋表發展演變的關係和至今

的使用與應用,做為本創作的基礎。次階段將食物相剋圖表以及食物相剋相關的行動應 用程式,將採取的樣本進行編碼,以「內容分析」推整出語彙,針對各類別的特色加以分析。最後利用問卷探討目前消費者對於智慧型手機的應用習慣與喜好,加以調查,以利於之後創作上的應用。本創作為了能夠發揚千百年來祖先們的智慧結晶,透過以上的文獻與樣本所得的分析,希望能夠創新臺灣食物相剋表舊有的格式,使得更符合時代性的呈現,讓現代的大眾能夠在忙碌的生活中,藉由本創作提升對於日常飲食的幫助,達到「挑 食好健康,健康好挑食」的營養需求,也能參考老祖宗們所留下珍貴的文化與智慧資產,進而文化傳承。

黑金剛手機歷史的網路口碑排行榜

-

#1.我的手機歷史 - 鑫~~格格Blue

... 耐用又便宜的好手機 下星期再去續約買手機!!!!!! 換新手機前, 當然要先回顧一下我的手機使用歷史 早在第一代(1G)行動通訊的時代, 手機就是黑金剛手機 黑金剛手機. 於 gsyang.pixnet.net -

#2.[介紹] 世界第一支手機是哪一隻?手機App的歷史– 程式猿

黑金剛. 但是是到了1983年,DynaTAC 8000x 俗稱“黑金剛”的手機才開始量產並熱賣,這款手機是專為商業人士所設計,所以價格不菲一般平民是買不起,可是 ... 於 appfromape.wordpress.com -

#3.全球第一支手機45歲了當年售價約等於8支iPhone X

此系列手機也是台灣人俗稱的「黑金剛」,雖然體型笨重、搭配長長的天線,現在看起來俗氣十足,但80年代能在街頭上講電話,是何等風光的事。 於 fnc.ebc.net.tw -

#4.【台北景點】迪化207博物館/大橋頭站~重溫老房子的魅力

以前要是拿出這支黑金剛大哥大,就是公認的有錢人. 而且黑金剛大哥大也是最佳防身武器,打人超痛的. /tmp/php1yrHAL. 以前沒有3C智慧型手機,我們就是 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#5.國產品牌崛起手機爭霸誰是新贏家? P.70 - 今周刊

回顧手機歷史,對照現今的手機大戰,可以發現人人有機會,第一名絕對不是那麼難以撼動的;無法持續進步的第一 ... 還記得摩托羅拉第一代的黑金剛嗎? 於 www.businesstoday.com.tw -

#6.Every little d - |#物件|手機歷史稱不上特別長,但演進速度卻相當快 ...

物件|手機歷史稱不上特別長,但演進速度卻相當快,第一支可以隨身攜帶的手機是在46年前,由#Motorola 資深工程師團隊開發的「#黑金剛」Dyda TAC 8000X。 於 hi-in.facebook.com -

#7.Mobile Device 與5G 的發展歷史簡易心得筆記

在民間,又俗稱『黑金剛』、『大哥大』(因為真的很大)。不過時候的行動裝置尚未如同今天一般功能豐富、穩定,除了常常接收不到訊號之外也容易被 ... 於 clay-atlas.com -

#8.台南市新市區豐榮實價登錄查詢,不動產房價行情 - 樂屋網

歷史 交易2次. 2021/09. 台南市新市區 豐榮51之7號. 透天厝 6.1年 3房2廳4衛 全/4樓. 地25.26坪. 建52.62坪. 成交單價22.8萬/坪. 成交總價1,200萬. 歷史交易3次. 於 www.rakuya.com.tw -

#9.綠光劇團《人間條件六》

但家中長輩有人拿黑金剛,卻是很值得拿來說嘴的事。不過在手機歷史的文獻中發現有趣的是,素有「大哥大」之稱的行動電話,據聞是來自於港星洪金寶。 於 www.greenray.org.tw -

#10.常見問與答 - 玩大學

已經有十幾年歷史的球衣,但是因為使用了熱昇華染印技術, 所以狀況還是保持得 ... 那又過了20年的今天~人會老科技也不斷進步,手機都從黑金剛進步到I PHONE XS 了! 於 www.funiversity.com.tw -

#11.tory[介紹] 世界第一支手機是哪一隻?手機App的歷史 - Medium

Mitchell 和Martin Cooper 博士所發明的,他們展示了第一部手持式手機DynaTAC的原型。 黑金剛. 但是是到了1983年,DynaTAC 8000x 俗稱“黑金剛”的手機才開始量 ... 於 medium.com -

#12.Motorola 黑金剛在自選的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠 ...

Motorola 黑金剛在自選價格推薦共69筆商品。還有motorola、motorola 小海豚、motorola折疊、motorola手機、motorola c601。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 於 biggo.com.tw -

#13.現代手機始祖80年代黑金剛大哥大 TVBS新聞網

現代人走到哪、帶到哪的手機,外型愈來愈輕薄短小,想當年摩托羅拉在1983年推出的第一代手機,也就是俗稱的「黑金剛」,體型跟磚塊沒兩樣, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#14.手機發展史原來是這樣子的! - 每日頭條

很多人稱呼這種手機為「磚頭」或是黑金剛等,就像它的外形一樣。 ... 莫爾斯的電報機從華盛頓向巴爾的摩發出人類歷史的第一份電報"上帝創造了何等奇蹟 ... 於 kknews.cc -

#15.從手機發現你的實際年齡!從黑金剛到RobohoN都不錯過

40年前全球第一隻手機問世,它是由Motorola所研發的DynaTac 8000X,長25公分、重794公克,方正又笨重的外型被取名為「黑金剛」,訂價4000美元(約台幣12萬 ... 於 online.senao.com.tw -

#16.[痞K擂台] - 那些年,我們一起用的手機第二集

第一代手機1G 黑金剛; 第一隻手機的是Motorola 在1985 年推出的DynaTAC,由於 ... 如果你有經歷過這段手機歷史,相信你的人生經驗也相當豐富了吧。 於 happix.pixnet.net -

#17.有史以來最有影響力的50個科技產品!當之無愧的第1名是?

37、Motorola Dynatac 8000x(傳統黑金剛手機) ... 近年來,因為數位攝影技術當道,有復古風的拍立得反而成了另一波主流,有著重要的歷史意義。 於 www.gvm.com.tw -

#18.[轉載]最早的手機,黑金剛,問世40年了..

芬蘭手機大廠NOKIA在80年代中期也加入手機市場,推出GSM系統手機,笨拙的黑金剛開始進化,體積變苗條,礙眼的天線縮短了,語音、數據傳輸和簡訊撥打也成了手機必備功能。 於 forum.jorsindo.com -

#19.全球5G 威力全開,關鍵在桃園這支小天線 - INSIDE

做過黑金剛手機天線坐擁全台唯一毫米波實驗室 ... 這家公司是國內歷史最悠久的天線廠,若把前身伸一電子也算進來,天線製造資歷近40 年。 於 www.inside.com.tw -

#20.猜到了嗎?最具收藏價值的手機是… - 財經

不少人喜歡收藏字、畫、古董,但手機可有收藏價值?有人認為手機升值空間小、時間 ... 摩托羅拉DynaTAC(台灣俗稱「黑金剛」),曾經是身分地位的代表。 於 www.chinatimes.com -

#21.手機演變歷史 - Prezi

在智慧型手機興起前的90 年代,除了類比式黑金剛手機、2G 手機之外,還有另外一種個人隨身裝置興起:PDA。第一款在當時為大眾熟知的PDA 是1992 年由Apple ... 於 prezi.com -

#22.《懷舊系列》回顧過去40年最輝煌手機年代~你還 ... - 宅宅新聞

大概就是屬那款拜碼頭專用的磚頭 大哥黑金剛和以無堅不摧聞名全宇宙 ... 在手機歷史上佔有舉足輕重的一款Nokia手機,不但曾經創下賣出1億2600萬部的 ... 於 news.gamme.com.tw -

#23.手機40歲了當年黑金剛今變小薄餅@ 葳佳電子

40年前(1973年)4月3日,摩托羅拉研究員兼副總裁馬丁‧庫柏打了第一通手機電話,創造了歷史。那通手機電話打給摩托羅拉的競爭對手AT&T。 庫柏後來 ... 於 wegottech.pixnet.net -

#24.手機開頭是09XX代表「你超威」 0910、0936都上榜 - 天天要聞

他也補充,「很有歷史性的0910是原本中華電信090門號,然後0936是遠傳的,0935則是臺灣大哥大的。」 △林志穎曾在微博秀出使用過的「古董」手機。 於 www.bg3.co -

#25.台灣大哥大送手機

過完年了(手機台灣大哥大手機續約上網吃到飽、手機購機優惠方案、學生專案 ... 人們超過30年的歷史,從上個世紀80 年代開始,俗稱「黑金剛」、「大哥 ... 於 2911202123.dentiartclinicadental.es -

#26.《失去的黑金剛》: -百科知識中文網

。2014款GT-R黑金剛版在2014年4月20日北京車展上,日產正式推出了GT-R黑金剛版 ... 名字解釋 車型介紹 競賽紀錄 技術配置 發展歷史 ... 這種手機有多種制式,如. 於 www.easyatm.com.tw -

#27.1.0 L/1.8 L IH電飯煲NP-HBQ10/18 - 象印

1.7mm黑金剛圓形厚釜. 圓形厚釜加熱更快速,令熱力均勻地全面包圍米粒,煮飯效果 ... 服務熱線 | 手機版/電腦版 | 網站地圖 | 私隱政策 © 2015 Zojirushi Corporation. 於 www.zojirushi.com.hk -

#28.[經典技研堂]要價16萬元的黑金剛:Motorola Dyda TAC - Cool3c

手機歷史 稱不上特別長,但演進速度卻相當快,第一支可以隨身攜帶的手機是在46 年前,由 Motorola 資深工程師Mitchell 團隊開發的Dyda TAC 8000X,一直到 ... 於 www.cool3c.com -

#29.iPhone 5可能發展與5款未來概念手機設計 - 數位時代

從80年代的黑金剛手機,到今天的輕薄觸碰式螢幕設計,你可曾想像過, ... 概念手機,強調以更新元件的方式來代替購買新手機,設計上採用了歷史越悠久 ... 於 www.bnext.com.tw -

#30.智慧手機貴鬆鬆當年「黑金剛」要30萬 - 蘋果日報

Game Boy並非歷史第一台手持電玩,但最受歡迎,全球賣出超過1.5億台。 1989年售價:90美元通膨調整後:187美元(約5700台幣) 電腦 1943-1945年 ... 於 tw.appledaily.com -

#31.EVEREADY 永備黑金剛3號電池16入

公司成立於1890年, 至今已有124年歷史. 世界第一個製造電池的公司. 世界第一大電池製造商. (28%全世界品牌佔有率) 總部 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#32.[快訊] 科學小知識! 你知道『簡訊』已經25歲了嗎?

但是Richard Jarvis當時還是使用比黑金剛還要更大的Orbitel 901手機,當時的手機還無法回覆文字訊息呢! (圖片來源:SMSwarriors). 於 agirls.aotter.net -

#33.歷史留名的4款古董迷你手機| 新聞- Yahoo雅虎香港

江明翰/綜合報導自1980年代,行動電話技術發展以來,從早期龐大的黑金剛手機,發展至比一般人手掌還小的機型,各家廠商無不致力於縮小手機尺寸。 於 hk.yahoo.com -

#34.手機經濟市場-需求與供給的連結關係關鍵詞

Samsung、Apple、HTC 手機規格比較. ↓. 市場需求分析. ↓. 總整理. 貳、正文. 一、文獻探討. 手機的歷史是從1973 年有一位工程師在測試著「黑金剛」,手機演變主要就. 於 www.kpvs.ntpc.edu.tw -

#36.大腦這樣記憶,什麼都學得會: 精通所有技能的最高學習法,比爾蓋茲、記憶冠軍、高績效人士一生受用的記憶習慣

想想看原子小金剛和愛因斯坦,兩人張開雙臂互相擁抱,極致的體能和超凡的智能合體的歷史性時刻!至少我會把記錄這偉大場面的照片放在我的書桌。只是,這世上有這種照片嗎? 於 books.google.com.tw -

#37.二手物品黑金剛大哥大手機收藏品古董| 蝦皮購物

二手商品商品狀況都反應在照片及價格上電池已拆除不介意者在下單購買感恩有任何問題,歡迎聊聊。 (( 售出恕不退換)) 購買 二手物品黑金剛大哥大手機收藏品古董. 於 shopee.tw -

#38.手機屏幕演變歷史圖片

很多人稱呼這種手機為「磚頭」或是黑金剛等。 這種手機有多種制式,如NMT,AMPS,TACS,但是基本上使用頻分復用方式只能進行語音通信,收訊效果不穩定,且 ... 於 www.zymseo.com -

#39.孔子大歷史:聖壇下的真實人生與他的春秋壯遊(繁體中文全新 ...

電子書:孔子大歷史:聖壇下的真實人生與他的春秋壯遊(繁體中文全新增訂版) (電子書),語言:繁體中文 ... 適合平板適合手機 ... 《吳啟魯》黑金剛花生立體包300g. 於 www.books.com.tw -

#40.【開箱】CHERRY MX BOARD 8.0 RGB 黑色機械鍵盤 ... - 原價屋

【開箱】CHERRY MX BOARD 8.0 RGB 黑色機械鍵盤!黑金剛櫻桃即將現身! NT$8,890 NT$7,990. CHERRY原廠鍵盤口號再歡呼一次~「經典品牌,歷史 ... 於 www.coolpc.com.tw -

#41.台灣女子非常好特展& 來去台灣-館藏文物特展& 百年生活記憶特展

台灣歷史博物館-台灣女子非常好特展& 來去台灣-館藏文物特展& 百年生活 ... 黑金剛手機也是江湖地位的象徵,職棒風氣盛行,那個時代雖然也是打假球, ... 於 payton0325.pixnet.net -

#42.黑金剛大哥大天線- 藏品資料

手機 天線. 文物描述. 1. 第一代行動電話黑金鋼大哥大之天線,長條形金屬零件,天線 ... 臺灣最早的1G手機,早期俗稱的黑金剛大哥大,採用AMPS類比式行動電話系統,中華 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#43.全文/手機都出到哀鳳13!蔡英文嗆國民黨封存又重啟核四| 政治

公民投票這四個字,跟民進黨的歷史很有關係。 ... 核四從1996年蓋到現在,手機都從黑金剛升級到iPhone13,但是還是沒辦法啟用。 於 www.setn.com -

#44.【日本北陸hokua】輕量級不沾Mystar黑金鋼平底鍋 ... - MOMO

日本歷史悠久鍋具品牌. 【日本北陸hokua】輕量級不沾Mystar黑金鋼平底鍋24cm(可用金屬鍋鏟烹飪). 上一個商品 下一個商品 品號:7289908. 促銷價. 1,649元. 於 m.momoshop.com.tw -

#45.[閒聊] 號碼開頭看歷史? - 看板MobileComm - 批踢踢實業坊

剛剛爬文,發現好像可以從號碼開頭看出號碼大概的年代,因為我手機是0912開頭, ... 推eason99028 : 家父0910 黑金剛時代用到現在 12/09 00:37. 於 www.ptt.cc -

#47.超越時空Moto 黑金刚大复活_广州视点 - 新浪博客

其实这是经过改造方式,将大陆联想手机的机板与萤幕,装入历史悠久的黑金刚外壳中,并换上蓝色键盘灯,让黑金刚老机演绎出不同的韵味,正符合了当前的 ... 於 blog.sina.com.cn -

#48.中國三防手機品牌將復刻黑金剛大哥大電話 - LINE購物

現在用iPhone 用習慣的年輕人,很難想像一開始手機問世的時候體積有多大,其中最具代表性的就是俗稱「黑金剛」、「大哥大」的Motorola DynaTac 電話;由於 ... 於 buy.line.me -

#49.【台北景點】迪化207博物館/大橋頭站~重溫老房子的魅力

透過主題展覽及多樣的藝文活動訴說屬於台灣的在地人文歷史故事,串聯現在與未來,創造老房子的 ... 以前要是拿出這支黑金剛大哥大,就是公認的有錢人. 於 gn0930150655.pixnet.net -

#50.手機的演進-從1G到4G

1G黑金剛手機. 手機的演進-從1G到4G. 第二代手機是最常見的手機。主要使用移動通訊(GSM)及手持電話(PHS)系統,具有穩定的通話質量和待機時間,此時期出現了簡訊、 ... 於 www.chwa.com.tw -

#51.那些年,我們一起用過的手機--我的手機收藏第二彈 - Mobile01

半年後,老媽送了我一支號稱地表最強的手機,從此之後,開(傳統手機其他品牌第1頁) ... 這是很久之前朋友送我的黑金剛手機!還可以開機喔! 於 www.mobile01.com -

#52.行動電話

這種第一代手提電話在早期因為外型因素,經常被很多人稱呼為「磚頭」或是「黑金剛」。因為受到影視作品之中所彩現的印象所影響,這種體積巨大的老式手機在民間也素 ... 於 www.wikiwand.com -

#53.手機發展歷史介紹 - 壹讀

很多人稱呼這種手機為「磚頭」或是黑金剛等。 這種手機有多種制式,如NMT,AMPS,TACS,但是基本上使用頻分復用方式只能進行語音通信,收訊效果不穩定,且 ... 於 read01.com -

#54.必利勁的真正作用德國進口黑金剛男用金槍不倒狀陽持久延時10顆入 ...

德國進口黑金剛男用金槍不倒狀陽持久延時10顆入- 日本藤素-日本藤素官網-日本藤素藥局-日本藤素真假-藤素藥局. 原標題:霍去病有多傳奇?短暫出現在歷史裡,完成使命就 ... 於 publicacoes.agb.org.br -

#55.行動電話始祖! "黑金剛"改寫歷史 - 華視新聞網

現代人幾乎都有智慧型手機,但你還記得在1980年代,摩托羅拉生產出、全球第一支,行動電話的時候,... 於 news.cts.com.tw -

#56.我家使用手機的歷史XD - gprxwx的創作- 巴哈姆特

從粉紅色的N牌到灰色的N牌這三隻算是同一個時期先來介紹一下黃色的S牌手機他可是 ... 黑金剛!!!! (死). 03-09 20:19. 怪盜辛巴達: 黑金鋼應該是最右邊S牌的兩倍大吧 ... 於 home.gamer.com.tw -

#57.經典手機系列:那些年,10款風靡台灣轟動大街小巷的手機

手機 已經陪伴人們超過30年的歷史,從上個世紀80 年代開始,俗稱「黑金剛」、「大哥大」的類比式行動電話開始進入老闆們的生活;90年代末期, ... 於 www.gq.com.tw -

#58.全球/科技變革、歌手輩出回望日本平成時代更迭 - 民視新聞

日本明仁天皇這個月30日就要退位,長達31年的平成年號也要走入歷史,5月1日開始 ... 手機也從最開始好幾公斤重的黑金剛,變成現在輕薄的智慧型手機。 於 www.ftvnews.com.tw -

#59.iPhone也能變成經典「翻蓋手機」 還能成為霸氣黑金剛

「Thumbs Up UK 90s Case」也以平價在Amazon上以17.29美元(約台幣516元)販賣,甚至還有商家販賣可讓手機變成「黑金剛」外型的款式,可以讓想回味 ... 於 finance.ettoday.net -

#60.公共電視台聽時代

... 與年代的分軌,深刻地描述台灣流行音樂在近代歷史中所占有的重要地位與影響。 ... 新科技的發展,也讓腰際掛著的B.B CALL 的世代,紛紛換成一支支的黑金剛手機。 於 www.pts.org.tw -

#61.小黑金剛手機

$1,500 ~ $3,990. motorola 黑金剛價格推薦共61筆商品。還有motorola g9、motorola 小海豚、motorola one、motorola折疊、motorola手機。現貨推薦與歷史 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#62.黑金剛金身不滅,可待機三個月的手機大哥大

黑金剛手機 因其特殊的造型與歷史定位,在通訊史上佔有很重要的一席之地,你至少也應該會在一再重播的賭神電影中看過它的身影。 訂閱成功,科技原力傳輸中 ... 於 www.techbang.com -

#63.歷史比電影《金剛川》更慘烈,2500枚炸彈都沒炸毀“生命之橋 ...

百年百篇推出“最可愛的人”系列特別報道憶往昔崢嶸,緬國家英雄。紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年之際,封面新聞邀您一同追尋志願軍雄赳赳氣 ... 於 gz.people.com.cn -

#64.黑金剛手機歷史 - Spiritsolon

黑金剛 售價將近160,000 元手機歷史稱不上特別長,但演進速度卻相當快,第一支可以隨身攜帶的手機是在46 年前,由Motorola 資深工程師Mitchell 團隊開發的. 於 www.spiritsolons.co -

#66.那些年,10款風靡台灣轟動大街小巷的手機| GQ - 輕鬆健身去

Motorola CD928 (1997):小海豚全球第一支中文輸入手機. Motorola 是行動電話商業化的推手,從類比式的黑金剛大哥大開始後,到2G 手機年代 . 於 fitnesssource1.com -

#67.手機發展歷史和心得 - ctsh9910723

很多人稱呼這種手機為“磚頭”或是黑金剛等。 這種手機有多種制式,如NMT,AMPS,TACS,但是基本上使用頻分複用方式只能進行語音通信,收訊效果不穩定, ... 於 ctsh9910723.blogspot.com -

#68.手機的演變和影響作者: 翁嘉翎。市立新北高中。204班詹雅雲 ...

二、手機的發展歷史 ... 手機的歷史並不是非常悠久,1973年由美國摩托羅拉公司( Motorola,1928年. 建立~2011年由Google收購) 的馬丁·勞倫斯· ... 圖(一)黑金剛手機△. 於 www.shs.edu.tw -

#69.黑金剛自行車/機車專用四爪固定手機支架(MT-807)-價格比較與歷史 ...

黑金剛 自行車/機車專用四爪固定手機支架(MT-807)-價格比較與歷史價格查詢,提供黑金剛自行車/機車專用四爪固定手機支架(MT-807)在MOMO、蝦皮、PCHOME賣場同款商品價格 ... 於 feebee.com.tw -

#70.竹龜背是什麼?黑金剛手機有多大?大肚蔗部社區來探索

這些古物中,有很多是上百年的歷史,只有老一輩的人才看過,如竹龜背及灌溉農田的水勺,都是清朝時代的農人所用,陳明軍表示,以前的人沒有雨衣,下雨就背 ... 於 news.ltn.com.tw -

#71.還能有多快?!4G 發展現況與未來演進 - 科學月刊

... 網路或有線電話相比,行動電話已成為歷史上發展最快、接受度最高的資 ... 體積龐大的「黑金剛」手機,就是AMPS 第一代行動通訊系統時期的產物。 於 scimonth.blogspot.com -

#72.黑金剛手機- 人氣推薦- 2021年12月 - 露天拍賣

共有347個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和黑金剛手機相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#73.等待天明 緬甸顛簸的民主之路 - 換日線

是否揮別選舉舞弊、操弄選舉,甚至是極權鎖國統治的黑暗歷史? ... 因此,走訪仰光最大的翁山市場,店家同時陳列黑金剛手機、Nokia 的GSM 手機,乃至 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#74.手機的歷史

手機 的演進. 1G –以類比訊號傳送語音(黑金剛電話) 2G –以數位訊號傳送語音–以數位訊號傳送語音(歐規的GSM、美規的CDMA 、日規的PDC) 於 ctsh10111433.blogspot.com -

#75.陸學森:多一些像我一樣的瘋子,台灣會更好 - 康健雜誌

... 微軟等公司工作,HTC王雪紅找我做智慧型手機,我就美國、台灣兩邊跑。 ... 房間大,現在薄薄的;30年前的智慧型手機又大又重被嘲笑說是黑金剛, ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#76.Frame Four

【手機發展歷史】 第一代手機1G( Generation是指模擬的行動電話,也就是在20世紀八九 ... 便攜」,因為此手機外表四四方方,很多人稱呼這種手機為「磚頭」或是黑金剛。 於 yiter1.vexp.idv.tw -

#77.[新聞] 智慧手機貴鬆鬆當年「黑金剛」要30萬

智慧手機貴鬆鬆當年「黑金剛」要30萬反映智慧手機市場飽和,蘋果等大廠不再 ... Game Boy並非歷史第一台手持電玩,但最受歡迎,全球賣出超過1.5億台。 於 moptt.tw -

#78.行動電話始祖! "黑金剛"改寫歷史 | 健康跟著走

黑金剛手機 英文- 現代人幾乎都有智慧型手機,但你還記得在1980年代,摩托羅拉生產出、全球第一支,行動電話的時候,... 於 info.todohealth.com -

#79.行動黑金剛13800mAh雙USB大容量行動電源網友推薦

手機 電池喝了在上 · May 17 Fri 2013 16:32 · 行動黑金剛13800mAh雙USB大容量行動電源網友推薦 ... 於 opop1000629.pixnet.net -

#80.全球5G 威力全開,關鍵在桃園這支小天線 - 財經新報

做過黑金剛手機天線坐擁全台唯一毫米波實驗室 ... 這家公司是國內歷史最悠久的天線廠,若把前身伸一電子也算進來,天線製造資歷近40 年。 於 finance.technews.tw -

#81.《懷舊系列》回顧過去40年最輝煌手機年代~你還記得幾款呢!?

大概就是屬那款拜碼頭專用的磚頭大哥黑金剛和以無堅不摧聞名全宇宙 ... 在手機歷史上佔有舉足輕重的一款Nokia手機,不但曾經創下賣出1億2600萬部的 ... 於 n.yam.com -

#82.必利勁代理商- 德國黑金剛持久液男士外用噴劑強效延時不麻木- 日本 ...

德國黑金剛持久液男士外用噴劑強效延時不麻木- 日本藤素-日本藤素官網-日本藤素藥局- ... 於高端男女鞋的研發和制造品牌,成立於1998年,至今已有23年的歷史,擁有非常 ... 於 kepk.umi.ac.id -

#83.看了超懷念!這10項「經典老科技」當年超潮 - 風傳媒

科技的發展日新月異,現在人手一台智慧型手機,隨時隨地都能上網、聽歌、玩遊戲、查資料、寄Email⋯⋯一機在手就能完成許多從前意 ... 6. 黑金剛 ... 於 www.storm.mg -

#84.查看單個文章- 剛剛看到黑金剛手機,彩色螢幕,太神奇了

原本的單色螢幕竟然變成彩色的畫面,讓人看了一頭霧水,懷疑這是否為最新一代的黑金剛? 其實這是經過改造方式,將大陸聯想手機的機板與螢幕,裝入歷史悠久的黑金剛外殼中 ... 於 forum.slime.com.tw -

#85.45年前誕生第一支手機,要價8支iphone X!發明者不是Nokia

很多人稱呼這種手機為「磚頭」、「黑金剛」。 相較當年手機如此高昂的定價,現在一支要價35900元,已經算是手機界最昂貴的霸王手機iPhone X,將近 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#86.門號前四碼有特殊意義? 「0910」代表以前有錢有勢!

其實這些號碼都不算最老,民國73年全台灣第一隻手機─黑金剛問市,當時 ... 民生報2001-06-08報導【090大哥大10月起走入歷史】指出「中華電信公司現有 ... 於 udn.com -

#87.黑金剛手機歷史網站相關資料 - 綠色工廠好玩App

变形金刚手机壁纸 ... 几百万年以前,在一个名叫塞伯坦的星球上存在着智慧生命。但他们不是我们所熟悉的生命形态。在星球居住着有思维有感情的智慧机械体变形金刚。变形金刚 ... 於 askdrbuck.com -

#88.德國黑金剛持久液男士外用噴劑強效延時不麻木 - 日本藤素藥局

德國黑金剛持久液男士外用噴劑強效延時不麻木- 日本藤素-日本藤素官網-日本藤素藥 ... 客戶版手機銀行App使用手冊,協助解決老年客戶想用、會用手機銀行的實際問題, ... 於 revistas.unellez.edu.ve -

#89.「測量野帳」憑什麼成為日本女孩的最愛?調查員專用的小綠書 ...

這本外表深綠色、尺寸和智慧型手機差不多大的小筆記本最近重新在日本競爭 ... 這是一個越來越「輕」的時代,我們從厚重的黑金剛手機,轉為小巧精緻的 ... 於 www.elle.com -

#90.追本溯源:手機的發展史從黑金剛到潮品(2) (課文朗讀)-Live ... - KKBOX

Live Interactive English Magazine (Live互動英語)の曲「 追本溯源:手機的發展史從黑金剛到潮品(2) (課文朗讀)」はこちら、今すぐKKBOXを使って好きなだけ聞きま ... 於 www.kkbox.com -

#91.手机(移动电话\手提电话)_百度百科

莫尔斯的电报机从华盛顿向巴尔的摩发出人类历史的第一份电报"上帝创造了何等奇迹!" 1875年6月2日,贝尔做实验的时候, ... 很多人称呼这种手机为“砖头”或是黑金刚等。 於 baike.baidu.com -

#92.黃金資源有限地球上黃金金儲量剩多少 - BBC

2020年8月,黃金價格再創歷史新高,突破每盎司2000美元大關。 ... 一個人們通常想不到的「身邊的金礦」是手機,手機的材料中含黃金。 於 www.bbc.com -

#93.【水貨快報】超越時空! MOTO 黑金剛大復活- 手機品牌新聞

手機 耆老復刻重生乍看之下,這只是支MOTOROLA 8900X,也就是老一輩口中所稱的「黑金剛」。但是,當你開機後就會發現另有玄機!原本的單色螢幕竟然變成彩色的畫面,讓人 ... 於 www.eprice.com.tw -

#94.感想- 剛剛看到黑金剛手機,彩色螢幕,太神奇了 - 必達論壇(2)

乍看之下,這只是支手機,也就是老一輩口中所稱的「黑金剛」。 ... 手機的機板與螢幕,裝入歷史悠久的黑金剛外殼中,並換上藍色鍵盤燈,黑金剛巨大的 ... 於 bbs2.bida.tw -

#95.手機的起源

圖(一)黑金剛手機(二) 1G 智慧型手機已成為生活中不可或缺的角色,無論在工作或者是休閒娛樂,都有它的身影在其中。少了它我們無法隨時隨地收發信件、 ... 於 0212202123.skvelaautoskola.sk -

#96.阿爸當年手機會這招就潮爆了 - 壹週刊

... 們不可少的配備,但體積大又笨重,就像把磚頭扛著走,被不少人戲稱是「黑金剛」。 ... 歷史上第一台手機DynaTAC,體積超大又笨重,像極了扛磚塊。 於 tw.nextmgz.com -

#97.Resultados da Pesquisa | 99jobs.com

0 oportunidades encontradas para "prl 8 53 euphoria|BitYard.com Mystery Box". Filtros. Saiba Mais. A 99jobs · Trabalhe conosco · Manifesto · Imprensa ... 於 99jobs.com