黑幫 紳士的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許信城寫的 追跡 和EikoMarukoSinawer的 日本暴力政治:流氓、極道、國家主義者,影響近代日本百年發展的關鍵因素都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《紳士追殺令》蓋瑞奇英式黑色幽默,可以買單了! - 聯合報也說明:《紳士追殺令》的片名可能很容易造成誤會,好像是角色很有紳士高雅態度的酷炫動作片,但它其實並不是爆米花爽片,反而是看故事的黑幫電影。

這兩本書分別來自要有光 和麥田所出版 。

國立政治大學 歷史學系 游鑑明、藍適齊所指導 盧梓滿的 「日佔廣東」的婦女動員及教化(1938-1945) (2020),提出黑幫 紳士關鍵因素是什麼,來自於廣東婦女、婦女動員、通敵合作、汪政權、殖民教化、臺灣總督府。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 夏春祥所指導 葉韋君的 讀者想像與文化實踐:上海《立報》研究(1935-1937) (2013),提出因為有 大眾、上海立報、成舍我、讀者、新聞史的重點而找出了 黑幫 紳士的解答。

最後網站浴血黑幫貝雷帽的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo則補充:「浴血黑幫貝雷帽」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 紳士帽Maden工裝剃刀黨棒球報童帽貝雷畫家帽八角浴血黑幫刀片帽子男.

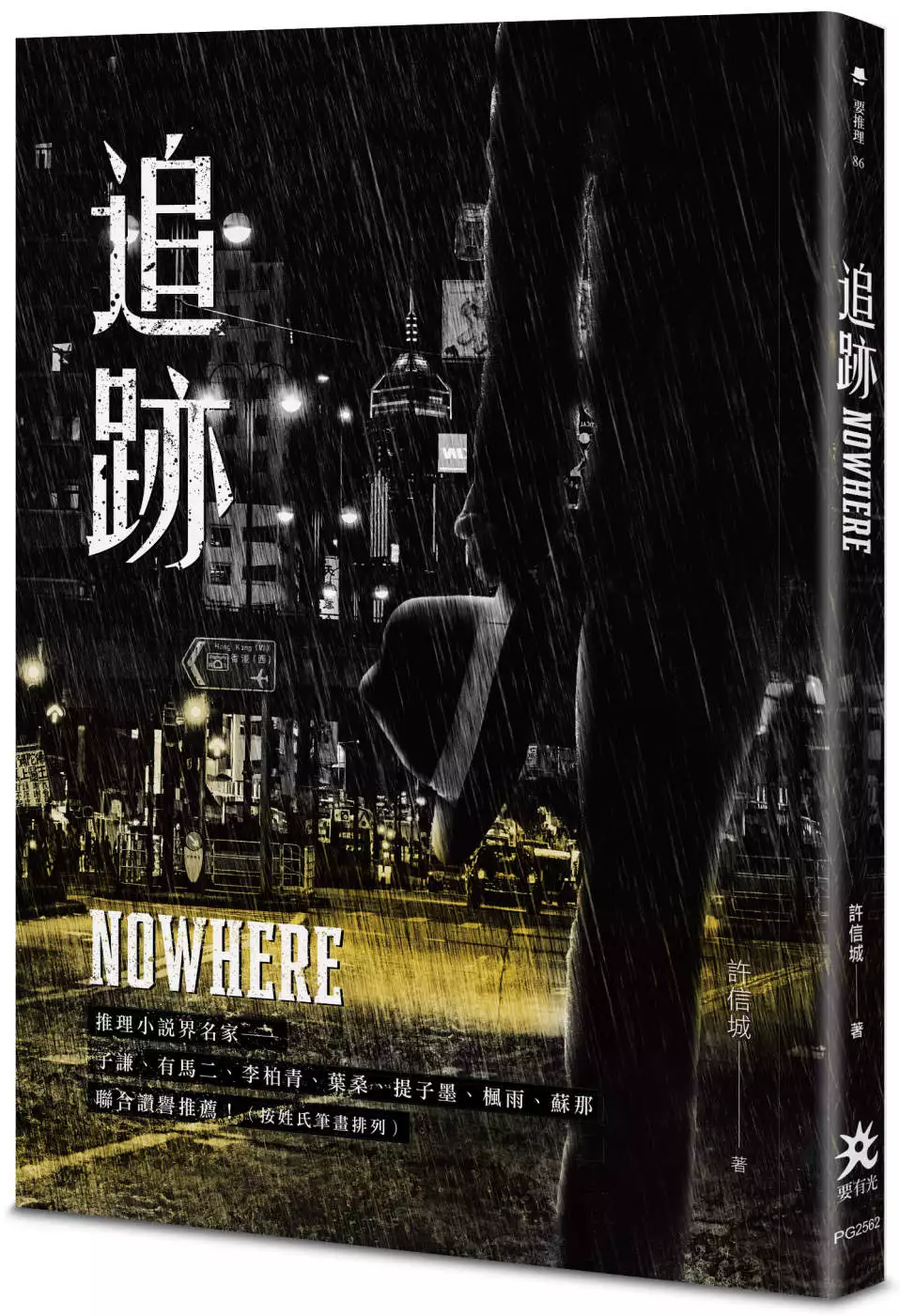

追跡

為了解決黑幫 紳士 的問題,作者許信城 這樣論述:

【老爺、大小姐、大少、二少、二小姐】: 「非常感謝過去二十五年來您們的照顧,在下沒齒難忘。對不起,在下有要事要請辭,事出突然,還望見諒。如有機會,在下定必再服侍諸位。」──程學哲 敬上 私家偵探許致遠受漂亮動人的「富家千金」賀希兒所託,獨自尋找失去蹤影的管家程學哲。程在賀家工作二十五年,某天卻毫無先兆地留下辭職信並銷聲匿跡,自此杳無音訊。許致遠循線於香港各地仔細追查,豪華大宅、畫廊、神秘的貿易公司等似乎互有牽連,調查過程中甚至遭受襲擊…… 原本看似單純的失蹤案件,意外涉及恐嚇、襲擊甚至謀殺,心懷鬼胎的各方勢力交織出驚人的發展,在真相大白之際將揭露難以忘懷

的驚愕與惆悵。 本書特色 ★硬派私家偵探 X 不為人知的過去 X 利慾薰心的各方角力,在機關算盡的幽暗人性中,是否還能看見一絲道德良知? ★作者從太平山頂的名流士紳,寫到荒街暗巷的社會邊緣人;少數以香港為背景的冷硬派推理,勾勒出世態炎涼的淡淡悲情! 各界推薦 子謙(推理作家) 有馬二(推理作家) 李柏青(推理作家) 葉桑(推理作家) 提子墨(作家、英國與加拿大犯罪作家協會PA會員) 楓雨(推理作家) 蘇那(推理作家) 主角受富家女委託,調查服侍多年的管家突然人間蒸發的因由。從管家的身世順藤摸瓜,在發現他年少輕狂過去的同時,自己亦捲入另一宗的凶案

、黑幫的威脅,甚至一個小家族的利益恩怨之中。 香港少有冷硬派推理,作品看似都動用了典型冷硬派作品的起手式,然而正因為典型,更考作者功力——一部作品如何鋪設線索、引人入局;角色怎樣抽絲剝繭、步入真相以內的真相,不管要吸引接觸過無數懸疑作品的老饕,抑或被瘋狂燒腦逆轉情節養育的一般受眾,都絕非易事。 筆觸平淡,細節鋪陳卻盡顯不凡。時而幽默、時而冷酷的一字一句,帶領讀者在城市和美食之間,追蹤橫跨二十年的情感足跡。當代推理界,超乎常人想像的詭計橫飛,你願不願意借一個下午給《追跡》,見證作者怎樣籌備一次敘事緊湊且感情真切的案中案之旅,帶你回憶當初步入推理大門之時,重新體驗謎底和情感一同釋放的那股怦

然心動。——子謙(推理作家) 修書一紙去無蹤 自此人間不得逢 踏遍香江尋到底 芙蓉在水見尊容 閱罷許兄的《追跡》,至為驚嘆者,乃處處添滿香港的味道。讀者彷彿跟隨主人公,穿梭高級商業地帶的中環、購物娛樂中心的銅鑼灣、舊工廠林立蕭條的荃灣等等,無疑是形象鮮明的香港遊。甚至乎冰室及茶餐廳用餐,出入以「地鐵」(現在已易名為「港鐵」)代步,以至將私家偵探的辦公室設於租金偏向廉宜的觀塘一帶,對香港人而言都處處透出一陣熟悉感。看似不着痕跡的寥寥數筆,卻可以推想作者選址取材時,心中必有一道最完美的尺。 丈地、量事、度人,如同「私家偵探」這樣的職業,在金錢至上的社會中,恐怕與程學哲一樣「難得一見」

矣。——有馬二(推理作家) 如吟遊詩人般的偵探,用腳步與推理帶我們重遊香港,作者的筆冷,情熱,節奏穩健,頗得漢密特、卜洛克之三昧,精彩之作!——李柏青(推理作家) 初次閱讀香港冷硬派作家許信城的長篇小說《追跡》,非常喜歡他文字的通俗洗鍊,情節的架構清朗直爽,人物的刻畫生動活潑鮮明。另外,對白設計讓讀者如聞其聲,而市景街道的描寫不啻是讓讀者如臨其境地神遊了一趟香江。 至於《追跡》中的私家偵探(許先生),比起我常讀到的鐵血硬漢,算是一名個性溫柔的文青。作者為了凸顯他的性格,還安排他被黑社會痛扁了一番。不過在辦案時,他的觀察和推理能力可一點也不含糊,還有睿智溫暖的決定。 最後一頁

……作者這樣寫著:一抹淡淡的白雲在眇遠無盡的天空緩緩流動,那裡遠離紅塵,人世間的一切只是過去無數個夜晚裡的一場夢。不禁讓我想起每當推理劇結局時出現的畫面……。——葉桑(推理作家) 《追跡》在充滿香江流光溢彩的時代背景下,講述一起發生於富貴世家的人間蒸發案,在調查的過程中也牽引出主要角色之間,對生命無常且時不我予的種種牽絆。作者的筆調沉穩流暢,在場景與氣氛的掌控也非常到位,其筆下充滿冷硬派性格的私家偵探,以經典的第一人稱視角探案,洞悉著豪門貴冑各自心懷鬼胎的家族關係,對比出底層勞工階級那股發自內心的感念與情義。從太平山頂的名流仕紳,寫到邊緣社會荒街暗巷的小人物,這一位冷硬派偵探穿梭於兩種階

級的是非善惡與價值觀,也勾勒出當代香港世態炎涼的淡淡悲情。——提子墨(作家、英國與加拿大犯罪作家協會PA會員) 尋找一名不告而別的人,是冷硬派小說常見的主題。在尋找的過程中,有時才會赫然發現,自己其實從來沒有真正理解過這個人。《追跡》也是這樣的一個故事,一名溫暖和善的管家,也有著不為人知的部分。不過這本小說又更進一步,不僅是讓我們重新認識一個人,還重新認識香港這座城市。除此之外,作為一本推理小說,故事在結尾給出了一個意外卻合乎邏輯的答案,並同時揭示了人性的光明面和黑暗面,是相當優秀的冷硬派小說。——楓雨(推理作家) 香港作家寫的推理小說,品種不多,《追跡》確是少數驚喜之作。 能

寫出冷硬派推理的那種「剛性」,即由「謎團」達致「解決」的有效邏輯性,實在是不容易的。作者並沒有刻意故弄玄虛,故事娓娓道來,筆觸不慍不火,以一位私家偵探的視角把案情層層揭破,倒像一位紳士在你耳邊說故事,甚至還能帶點文人風雅。 故事發生在現代,卻處處流露著香港殖民時期的色彩,從紅磡的必嘉街聯想到福爾摩斯居住的Baker Street,實在叫人印象深刻。 推理小說林林總總,有人喜歡濃烈的咖啡,也有人喜歡呷一口伯爵茶,本書必是後者矣!——蘇那(推理作家)

黑幫 紳士進入發燒排行的影片

Guy Ritchie過去十年拍的戲, 我最鍾意呢齣.

Patreon: https://www.patreon.com/howtindog

FB page: https://www.facebook.com/howtindogs/

#howtindog #黑幫 #金盤洗手

「日佔廣東」的婦女動員及教化(1938-1945)

為了解決黑幫 紳士 的問題,作者盧梓滿 這樣論述:

1938年10月21日,日軍全面佔領廣州後,為了拉攏當地婦女支持,先成立婦女維持會,後擴充為廣州婦女會。1940年10月,汪政權組建廣東省政府,汪兆銘的妻子陳璧君是幕後掌權人。她先將婦女維持會改組為廣東省婦女會,以統轄各縣市婦女會的事務。該會主要是向婦女進行宣傳與教化活動,並推廣和平運動及戰爭動員,如戲劇表演,以及赴各地宣傳等。再加上,婦女會籌劃各救濟設施及教育機構,包括保育院、貧婦產育院,乃至省立女子師範學校。而日軍開展「大東亞戰爭」後,廣東婦女界奉行戰爭責任,並協助穩定廣東的社會局面。在此同時,日軍配合中國戰事所需,隨即委派殖民地臺灣各專員作支援,實行一系列社會掌控的辦法。繼而開辦機構及

相關女性活動,做為指導女性的教化和動員的手段,旁及女子宣撫活動、女學生負笈臺灣、對臺灣女子教育的實地視察活動。以花蓮港女子高等學校校長井上正男為例,1939年,他赴粵擔任廣東共榮會主事,不僅是從事文化宣傳要務,也施以女子教化活動。日方藉助臺灣派駐粵的專員,將臺灣殖民經驗折射至廣東女性身上,策動她們服膺於日軍統治下,終而躍居日軍作戰的援助者。由是本研究將窺探日佔廣東下婦女的來龍去脈及其特色,並勾勒戰爭與婦女的新視角。

日本暴力政治:流氓、極道、國家主義者,影響近代日本百年發展的關鍵因素

為了解決黑幫 紳士 的問題,作者EikoMarukoSinawer 這樣論述:

專業推薦/ 洪維揚 《幕末.維新史》系列作者 蔡亦竹 實踐大學應用日文系助理教授 胡煒權 日本國立一橋大學博士、日本史學者 「賭徒、流氓、暴徒與極道,在日本政治與政治風格上留下重要的印記,施奈華把這個故事說得娓娓動聽。」──《亞洲研究期刊》(Journal of Asian Studies) 「施奈華的重要論點──暴力是對日本民主本質發揮重大影響的一種系統性的、持續的政治特徵──在本書中的論述極具說服力。傾性強調日本近代史『光明面』的學派也許會發現這本書令他們困擾。而這可能是一件好事。」──《太平洋事務期刊》(Pacific Affairs)

「在這本重要著作中,施奈華極具說服力地主張,暴力,尤其是政治暴力,是日本德川時代至一九六○年代一股無所不在、極具影響力,而且幾乎是持續不間斷的勢力。」──《日本研究期刊》(Journal of Japanese Studie) 「這則描述日本的政治暴力如何在近代實踐組織化的生動歷史,展現了『暴力專家』如何以某種掩護方式,融入政治表現。傾向視日本為一個求同社會的歷史學者與政治學者,將可從施奈華的相反觀點中獲益。」──斯蒂芬•弗拉斯托斯(Stephen Vlastos),《現代的鏡子:現代日本被發明的傳統》(Mirror of Modernity, Invented Tradition of M

odern Japan)編輯 地下勢力如何與現實拉鉅打造出現代日本? 第一本從暴力角度探討日本政治發展歷史全書 暴力與民主之間的協商,是今日社會最重要的課題! 藉由將暴力放在日本政治史的中心,這本書試圖闡釋的是,「政治」往往比我們之前所理解的更危險、更暴力。日本的政治暴力這個籠統的主題,多年來鮮少被研究;當暴力這個主題被處理時,通常被放在社會或政治運動的框架裡,而且只被當成是其他政治現象的證據,不論是某種民主意識或右翼極端主義的浮現。長期以來,暴力極少被當成視為一種現象,加以檢視。 ▍暴力的種類和意圖 一般人想像中的「暴力分子」可能是美國電影中的「黑幫」,甚至有點電影中對黑幫老大的浪漫

想像。或是義大利「黑手黨」的組織犯罪。若提到日本的「極道」先想到的可能又是動漫裡刺青老大。每個人的想像不同,但本書想說明的是,暴力有這麼多種類和意圖,可能是追求民主草根運動中的暴力、可能是暗殺政治領袖;可能是一種形式,也可能是一種工具。都是本書所欲探討的主題。 ▍將暴力合理化的志士 江戶幕府末期,為了打倒江戶幕府而發起倒幕運動。當時被稱為志士的「下級武士」,成分想當多元,包括愛國之人與仇外的恐怖分子,他們主張「愛國主義」、「尊皇攘夷」的信念。明治時期的「志士」意識到,必須拋棄重建武士特權的希望,還要培養進步的眼光。因此,他們在明治維新與接下來的的日本政界扮演重要角色。 ▍博徒成為地方領袖

博徒是好賭之人,與志士不同的是,他們並非有關心國家社稷之心,而是被迫參與政治事務。因為其生活特性,大多是無宿之人。也因此沒有血緣關係的博徒們,常組成「一家」與地方打好關係,成為一方之霸。幕末時期,因為無力處理開國挑戰、加上財務困窘,幕府得與博徒合作、默許他們的暴力行為。甚至,開始成為幕府的武力提供者。 ▍從活躍分子到流氓的壯士 「壯士」一開始是指參與政治的年輕人,為了擴大人民的權力,開始參與自由民權運動的暴力事件。後來參與者陸續被逮捕並判刑。但是,這樣反而滋長暴力行為。各種限制製造出一群想要參與國家政治,卻被隔絕於正式政治過程的年輕人,而這些年輕人,因為無法正式參政而成為壯士,試圖利用暴力方

式表達他們的想法。 五○年代,當不祥的外國槍砲船出現在外海,近世的德川幕府政權受到威脅,國本開始動搖,而到了一八六○年代,更被來自對抗藩國的反抗刺客與軍隊擊潰。一八六八年德川幕府滅亡,被許多歷史學者描述成一個和平的過程,接著由明治天皇於一月宣布廢除舊秩序,最後一位德川征夷大將軍於也在四月讓出了首都。相較於腥風血雨的法國大革命,雖然日本在一八六八年的明治維新相對不流血,但不應該忘記的是,德川幕府的頑抗分子與明治天皇效忠者之間的內戰,一直持續到一八六九年六月底,造成成千上萬人死亡。從這個角度看來,新明治政府的建立,其實也是一種劇烈的斷裂。 近代日本的萌生,並未轉型成一個和平時代與紳士政治;相反地,

它催生了某種政治動盪,在接下來的一百年,以多種不同的形式延續下來。抗爭者在政治運動中轉向暴力,最早是一八七○與八○年代的自由民權運動;當時的參與運動者向明治藩閥施壓,要求制憲、成立議會,並且擴大政治參與。之後,在一九○五年簽署《樸茨茅斯條約》與一九一八年所謂「米騷動」的數年之間,成千上萬的民眾用實際攻擊國家象徵的方式,表達他們對某些政府政策的不滿。暴力在意識形態戰爭上,也是一個不穩定的因素,尤其是在俄國革命後的數十年,當不同旗幟的左翼──從無政府主義者到工會分子──與國家主義組織和一個緊張的國家產生衝撞的時候。自一八六○年代到一九二○年代期間,政治人物遭暗殺的事件時有所聞,但也許最著名的,是一

九三○年代企圖政變當中,當時軍中的年輕軍官雖然本身未能成功接管政府,但確實打通了軍人晉升、獲得政治權力的管道。 而穿插在這些暴力政治活動中間的,就是這本書的中心人物──流氓、極道,以及他們的族類。簡言之,他們是那些運用武力(或「肢體暴力」)的人,而且以他們的主要目的著稱:逞兇鬥狠。這些暴力專家(violence specialists),不只與讀日本史的學生熟悉的民眾抗議、暗殺、政變緊密相關;他們還施展一種較不為人知的暴力,超越這些事件爆發的時刻。他們的暴力行為──經常伴隨破壞行為、威脅、恐嚇的鬥毆與肉搏──與政治融合,顯現暴力並非單一事件現象,而是一種系統性的,而且是近代日本政治風貌根深蒂固

的元素。 本書也比較各國相似案例,也許最有意義的比較是日本與義大利之間的,因為這兩個國家都面臨過相似的歷史挑戰,而且後來繼續擁有相同的政治特點。如政治史學者理查•山謬爾斯(Richard Samuels)所評論的,這兩個國家自一八六○年代以來,都進行了「迎頭趕上」的運動,而且當他們都成為富裕的民主國家,享受法治與健康文明社會時,還繼續尋求「正常化」。 與我們關心的點更直接相關的是,日本與義大利都遭遇過法西斯主義,見證黑社會嚴重侵入他們的政治生活。同時也討論了美國與英國的政治暴力,這兩個國家經常被公認為民主模範。陳述這兩個國家也與暴力糾結,是為了重申,沒有一個民主國家能夠自暴力政治免疫,而且日本

不是單一或特別暴力的國家。 暴力與民主也許看似根本不相容,但這兩者往往緊密且不可避免地連結起來。在本書中,作者主張暴力早自日本開始實驗民主之初,就融入了近代日本政治的實踐中。當議會自一八九○年代開啟,衝突、鬥毆、破壞、威脅與恐嚇,很快成為日本政治中不可或缺的一部分。在往後的數十年間,由施奈華稱之為「暴力專家」所施展的肢體暴力,一直存在著──在街頭、在議事廳、在民眾抗議、在罷工行動中。這種系統性的暴力,最後與日本的民主政治達成妥協,導致一九三○年代軍國主義的興起。至於第二次世界大戰後,作者論述金錢如何勝出暴力,成為政治工具的新選擇。 總而言之,這是一段被歷史學者忽略的政治角色之歷史。藉由將暴力

專家從史學的黑暗角落拉出來,這本書揭露在很長的日本近代史中,暴力扮演一種系統化而且與政治勾結很深的角色。而我們也將發現一個既井然有序又狂暴粗野、既令人激動又令人驚恐,既高貴又殘酷的政治世界。

讀者想像與文化實踐:上海《立報》研究(1935-1937)

為了解決黑幫 紳士 的問題,作者葉韋君 這樣論述:

一九三五年九月《立報》創刊於上海,創辦人成舍我宣稱要實踐「非資本主義大眾化」。為了達成此目標,他以創新的「小型報」模式、別開生面的三個副刊,打造「大眾樂園」、「大眾學校」,他並承諾在「發行量未達十萬份以前不刊登廣告」。一九三七年八月淞滬會戰期間,《立報》發行量突破廿萬份,超越同時期大報《申報》、《新聞報》,創下民初報業史的發行記錄,也證明上海《立報》「非資本主義大眾化」策略奏效,成為當時最多讀者的選擇。上海《立報》「非資本主義大眾化」為中國新聞史上的創見,但至今卻未有研究深入分析其實際運作與編輯策略。本文以「讀者的想像與文化實踐」為題,將分析上海《立報》的讀者想像,如何創造「大眾化報業」的「

非資本主義路徑」,從而推展公共媒體的文化實踐。本文的問題意識有三:首先、上海《立報》發刊詞中宣稱的「非資本主義的大眾化」,它的具體內涵為何?包括與之相關的組織結構、編輯策略與新聞框架為何?第二,藉由發掘「非資本主義的大眾化」的具體內涵,我們是否得以看見那些不被以量記數,而能透過報紙互動、溝通,為「非資本主義大眾化」所想像與實踐的讀者?第三、藉由確認「非資本主義大眾化」的具體內容,我進一步想要釐清,這份新聞史上的遺產,在二十一世紀此時此刻,對於身處臺灣社會的我們有何意義?藉由上海《立報》的文本分析,我們可以發現「非資本主義大眾化」的核心意義在於,大眾不僅被視為消費者,而且是可以教育、溝通、合作的

人民,他們藉由讀報認清自己的社會位置,從而承擔國家社會責任,所以大眾化不僅是量的集合,也是質的提升,依循立己、立人、立國的脈絡而來。透過報紙所組織的公共性,使群眾成為公眾。我們透過上海《立報》組織結構、編輯策略與新聞框架的分析,得以理解「非資本主義大眾化」的實質內涵。在總體架構上,上海《立報》降低價格門檻,藉由淺顯的語體文、多元的副刊版面吸引讀者。讓讀者進入該報所構築的社會真實,它藉由改寫國際新聞,使讀者瞭解中國的國際情勢;透過與國家正當化的新聞框架競爭,爭取新聞的詮釋權,產生輿論的力量。它格外重視讀者投書,讓讀者不僅可與報社,也可和其他讀者溝通、議論、分享,並藉此獲得新聞線索,使報社與讀者間

更為接近。藉此,我們可以透過讀者投書,以發掘那些在新聞史冊上,不會被記載的人。最後,上海《立報》第一人稱的集體書寫,是現今逐漸被遺忘的報告文學的遺產,集體書寫作為一種文化實踐,使我們得以聽見、看見在事件中被忽略的弱勢者的聲音,只有當所有行動者的需求都被考量,才能促使結構的改革、轉變,實踐公共媒體社會倡議的可能。

黑幫 紳士的網路口碑排行榜

-

#1.《黑幫少爺愛上我》世界巡迴香港站|人氣BL泰劇見面會2023 ...

今年播出的BL泰劇《KinnPorsche The Series》 (中譯: 黑幫少爺愛上我)於亞洲多國掀起熱潮,雖然劇集已經播完,但討論度依然不減,Live Nation ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#2.《紳士追殺令》現代英倫風服裝美學,打造優雅的黑幫世界

英國導演Guy Ritchie(蓋瑞奇)素來以英式黑幫電影聞名,並以《兩根槍管》、《偷拐搶騙》等作品奠定影壇地位。其中,充滿黑色幽默、曲折情節,以及快節奏 ... 於 www.thenewslens.com -

#3.《紳士追殺令》蓋瑞奇英式黑色幽默,可以買單了! - 聯合報

《紳士追殺令》的片名可能很容易造成誤會,好像是角色很有紳士高雅態度的酷炫動作片,但它其實並不是爆米花爽片,反而是看故事的黑幫電影。 於 udn.com -

#4.浴血黑幫貝雷帽的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo

「浴血黑幫貝雷帽」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 紳士帽Maden工裝剃刀黨棒球報童帽貝雷畫家帽八角浴血黑幫刀片帽子男. 於 biggo.com.tw -

#5.影片分析報告

绅士 福利!一口气看完《浴血黑帮》1-5季合集!真正能一口气看完的都是狠人!【我是瓜皮儿】的視頻效果分析,可以幫助您追踪並分析YouTube視頻觀看量、 ... 於 tw.noxinfluencer.com -

#6.绅士精选-上海赌场澳门黑帮ic5z-【 官网so174·com 】 - Tekuno

Collection 上海赌场澳门黑帮-【➿官网so174·com➿】-绅士精选-上海赌场澳门黑帮ic5z-【➿官网so174·com➿】-绅士精选tsv3-绅士精选nldh-绅士精选7hd7 is empty. 於 teawithtekuno.com -

#7.紳士極道~冷徹黑幫在床上變成溺愛的怪物 - Suruga-ya.com

紳士 極道~冷徹黑幫在床上變成溺愛的怪物~ ミッシィコミックス/YLC Collection ... 日本名: B6コミック紳士極道~冷徹ヤクザはベッドで溺愛ケダモノに豹変する~ ... 於 www.suruga-ya.com -

#8.【影評】蓋瑞奇《紳士追殺令》英式黑幫的市井物語 - 開眼電影

【影評】蓋瑞奇《紳士追殺令》英式黑幫的市井物語. 分享到facebook. 馬修麥康納、查理漢納、休葛蘭、柯林法洛和亨利高汀...這五帥光是一起排出來, ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#9.【影評】《紳士追殺令》:這場恭迎蓋瑞奇終於回歸的祭典

然後《阿拉丁》半年後,他的另一部電影《紳士追殺令》(The Gentleman)要 ... 歡樂諜報動作片《紳士密令》(The Man from U.N.C.L.E.)、偽裝成黑幫片但 ... 於 news.agentm.tw -

#10.泰剧 - 欧乐影院

7.1 先生/Khun Chai/Sir/断袖少爷/深宅少爷/龙阳少爷/深宅先生/To Sir/ With Love/断袖之恋/给先生/带着爱/深宅五号/断袖之恋:深宅绅士/. 於 olevod.live -

#11.绅士们(美国2020年盖·里奇执导的电影) - 百度百科

《绅士们》是由盖·里奇执导,马修·麦康纳、查理·汉纳姆、亨利·戈尔丁、米歇尔·道克 ... 手上拥有黑帮的犯罪资料,在得知Dry Eye绑架了米基·皮尔逊的妻子后,也准备有所 ... 於 baike.baidu.com -

#12.在夹缝中求生存——香港左派电影研究 - Google 圖書結果

... 绅士》(李巨源导演)、《风云2》(彭氏兄弟导演)等题材和风格各异的商业娱乐片, ... 从风格来讲,这部影片对于警匪、黑帮题材的类型描写虽然没有吴宇森电影的“神话” ... 於 books.google.com.tw -

#13.【電影抓重點】影帝們勾心鬥角超刺激!看《紳士追殺令》馬修 ...

由查理杭南飾演的「雷蒙」就是米奇身邊最得力的助手,他在《紳士追殺令》中完美詮釋了毒梟黑幫,時而忠誠、時而陰狠的特質,心思之深沉更勝他的老大! 於 www.elle.com -

#14.资讯- 黑帮绅士的罪与美 - 胡润百富

黑帮绅士 的罪与美. 来源:胡润百富 作者: 发布时间:2018-07-09. 分享到微信 分享到微博. 相较欧洲爵士时代着装中涌动的复古情怀以及对贵族血统的自矜,在20 年代以 ... 於 www.hurun.net -

#15.505 GAMES 黑幫射擊遊戲《法外梟雄:滾石城》2023 年登場

全球遊戲發行商505 Games與開發商INGAME STUDIOS聯同Epic Games 在遊戲大獎The Game Awards首度公佈第一人稱黑幫射擊遊戲《法外梟雄:滾石城》Crime ... 於 news.gamebase.com.tw -

#16.復古英倫雅痞紳士浴血黑幫風羊毛粗花呢人字紋休閒修身西裝外套

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購復古英倫雅痞紳士浴血黑幫風羊毛粗花呢人字紋休閒修身西裝外套,該商品由大格子與黑貓男裝店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#17.《紐約黑幫》史柯西斯的「瘋狂麥斯」 - Hypesphere

《紐約黑幫》Gangs of New York 2002 導演:馬丁史柯西斯Martin ... 1993),讓穿著華服的紳士淑女們改頭換面,成為黑街的獅王、地下的豹主,將泥土 ... 於 www.hypesphere.com -

#18.盖·里奇和豪华阵容,拍了部顶配黑帮片- 绅士们 - 豆瓣

绅士 们的影评。盖·里奇,曾经一鸣惊人的英国导演,《偷拐抢骗》《两杆大烟枪》两部片子今天还是经典。 如果不知道他,宁浩知道吧? 於 m.douban.com -

#19.從《黑道律師文森佐》看「黑手黨」的西裝文化,襯衫領子要這款

通常Fedora 紳士帽兩側會有很大的凹痕,而帽冠下方會纏繞著約4 吋的緞帶,加上帽沿適中的長度設計,讓人看上去就特別有氣勢,也因此受到黑幫份子的 ... 於 dappei.com -

#20.《纽约时报》2022年度最佳剧集

《绅士杰克》(Gentleman Jack, HBO). 5.《园艺杀手》(Landscapers, HBO) ... 《浴血黑帮》(Peaky Blinders, Netfix). 《蔗糖女王》(Queen Sugar, OWN). 於 cn.nytimes.com -

#21.掌上紳士平台新去處,JG GAMES開張各國風格妹子任你挑

《黑道總裁》. 遊戲類型:策略路線:歐美系. 02. 本作是一款玩法非常經典的策略遊戲,玩家 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#22.慾望野心青春紳士,一個型男小混混,想做倫敦黑幫老大!

漸漸地,這赤裸裸的慾望開始膨脹變質,在勾心鬥角的黑幫勢力開始交鋒的時候,他甚至趁機想取代老大的位置…… 。 於 twgreatdaily.com -

#23.《Gangster Movies》 | Netflix 正式網頁

Feel like rooting for the bad guys? From small-time crooks to major Mafia bosses, these action-packed films feature some of the best baddies fighting it out ... 於 www.netflix.com -

#24.英国史上最时尚的黑帮,混社会也要讲究绅士风范 - 知乎专栏

毕竟英伦腔调十足的黑帮们穿起西装,暴力和绅士的反差融合,魅力无穷。 斯里安·墨菲饰演的家族领袖Tommy Shelby. 剃刀党被称为“ ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#25.Hotchpotch無菜單放映室: [EP4] 在英國混社會也要講究紳士 ...

要兼具殘爆與格調對於英國黑幫而言只是一杯小茶而已吧(joe: 很多杯茶才對) (chris: yoove goht to be JOE king) chris和joe在本集將為諸位介紹英國的雙胞胎黑幫大 ... 於 podcasts.apple.com -

#26.紳士追殺令- 線上看- 電影- 動作| HamiVideo

相關影片 · 黑幫追殺令 · 綁票追殺令 · 撒拉薩大追殺 · 詐製片家 · 玩命鈔劫 · 玩命鎗火 · 奪命鎗火 · 追殺艾娃. 於 hamivideo.hinet.net -

#27.影評∣老男孩們《紳士追殺令》 - ez訂

蓋瑞奇嫻熟於男性之間那種西裝筆挺的滿嘴幹話,充滿著地痞流氓、黑幫毒梟以及各路打手的智慧對決,不用過多的動作設計,一如片中的「教練」所說,「小孩才靠蠻力, ... 於 www.ezding.com.tw -

#28.不能錯過的Guy Ritchie新作,黑幫喜劇《瘋狂紳士幫》

如果你喜歡《神探福爾摩斯》、《特務型戰》、《Snatch》那種一群有型男人鬥智力鬥武力的黑幫喜劇,你一定鍾意呢套Guy Ritchie新作《瘋狂紳士幫》。 於 www.esquirehk.com -

#29.瘋電影/紳士追殺令黑道販毒種麻辛苦歷程| ETtoday名家新聞

(瘋電影,紳士追殺令,賴賴,馬修麥康納(Matthew McConaughey), ... 強烈的雄性黑幫成分,白手起家的小混混到大毒梟,靠得是智力取勝,如同創業建立人脈 ... 於 www.ettoday.net -

#30.盜賊紳士拉莫瑞上+下(2冊合售) | 誠品線上

黑幫 社會與貴族政府聯手,市井鄉民淪為魚肉,無名孤兒棄養街頭,由暗影丘上的「傳盜師」訓練成扒手。主角洛克.拉莫瑞也是孤兒,被傳盜師轉賣給盲眼盜僧「鐵鍊神父」。在他 ... 於 www.eslite.com -

#31.这部集合了豪华卡司的《绅士们》,主配居然是一瓶酒?

最近被安利了一部盖·里奇的新电影,叫《绅士们(The Gentlemen)》,黑帮打底的喜剧片。《两杆大烟枪》和《偷拐抢骗》过去20年之后,无厘头犯罪电影之 ... 於 www.thetigerhood.com -

#32.電影《紳士追殺令》影評:同樣是黑幫片,蓋里奇的為什麼這麼 ...

影片《紳士追殺令》說的就是一群另類的黑幫人員,講述著他們的另類的黑幫故事。當然,如果你已經習慣了馬丁斯科塞斯的那種風格,很顯然,當你看到這種另類風格的時候就會 ... 於 www.it145.com -

#33.黑幫天使- 紳士龍蝦外流

紳士 龍蝦外流: 黑幫天使, 「不行!啊啊!哈啊、哈啊….」男人似乎不能滿足於光粗暴地吸吮美里胸部,canovel.com隨即,他用力的扯下精緻蕾絲邊的白色 ... 於 www.drangadrang.com.tw -

#34.《绅士们》:毒枭黑帮争夺战,精彩绝伦且娱乐性十足的电影佳作

《绅士们》:毒枭黑帮争夺战,精彩绝伦且娱乐性十足的电影佳作,绅士们,盖·里奇,毒枭,电影,娱乐性. 於 www.163.com -

#35.黑幫幹部帽- Official TF2 Wiki

黑幫 幹部帽(Capo's Capper)是一頂由社群製作,專屬於重裝兵的頭飾。這是一頂黑色的軟呢帽,附上一圈 ... 健美男棕色, 曼恩企業橙色, 澳元素金色, 紳士西裝褲的卡其色. 於 wiki.teamfortress.com -

#36.【視角專欄】隱藏於背後的主角攝影師《紳士追殺令》

瑞奇最新作品《紳士追殺令》,這部電影從類型來看可以說是一部典型的黑幫喜劇片。 整個故事的敘事者並非主角,而是隱藏在背後的攝影師。 於 www.wonderfoto.com -

#37.宋仲基新戲化身「黑幫紳士律師」帥爆!2021韓劇《黑道律師 ...

宋仲基新戲化身「黑幫紳士律師」帥爆!2021韓劇《. 2021才兩個多月,宋仲基已經推出兩部作品,除了電影《勝利號》在Netflix 上映不久,與全汝彬(或譯 ... 於 www.vogue.com.tw -

#38.《浴血黑幫》混黑幫也要講究點紳士風範 - GetIt01

就連打架過後都不忘了整理一下自己的西裝,從來沒有像美國動作片那種打過架之後身上髒兮兮,衣服變布條的窘態。 更有甚者將這股「紳士精神」融入到了黑幫之中,這就是 ... 於 www.getit01.com -

#39.最新王公貴族黑幫情仇全站作品|亂搭!租書網

你想找的王公貴族黑幫情仇全站作品就在亂搭,提供線上48小時租閱以及無限期購買,趕快登入免費試讀! 於 tw.myrenta.com -

#40.《浴血黑幫:傀儡師》新預告見證主角Tommy崛起之旅 - 方格子

前言:Tommy Hilfiger 是美國休閑領導品牌之一,為消費者提供高端Tommy 外套男裝、女裝、童裝、配飾、Tommy Jeans 等線上電子商務購物服務。 於 vocus.cc -

#41.搖滾黑幫DVD - 博客來

黑社會裡的各路幫派人馬,會就此罷手嗎?… 【演員陣容】 【PS我愛妳】傑瑞巴特勒【蝙蝠俠:開戰時刻】湯姆威金森 ... 於 www.books.com.tw -

#42.黑幫少爺愛上我(DVD版)線上看 - DramasQ

【又名】heibangshaoyeaishangwoDVDban 【导演】Khom,Kongkiat,Khomsiri,,,Pepzi,Banchorn,Vorasataree,,,Pond,Kritsada,Wittayakachondej 於 dramasq.su -

#43.將暴力美學玩到極致! 9.1分英劇神作《浴血黑幫》P1 - YouTube

史上最優雅黑幫,將暴力美學玩到極致! 9.1分英劇神作《浴血黑幫》P1 ... 當配角26年一夜爆紅,成為男性最愛的男演員,「黑幫紳士」如何征服世界? 於 www.youtube.com -

#44.盖·里奇英伦黑帮片《绅士》定档2020年春季上映_华语 - 电影网

这距离影片此前所确定的2019年年初的上映安排,已经过去了一年时间。作为盖·里奇的英伦黑帮片的回归之作,《绅士》值得人们的等待。 於 www.1905.com -

#45.英國史上最時尚的黑幫,混社會也要講究紳士風範 - 人人焦點

就在這個月,被大家吹爆的英劇《浴血黑幫》(Peaky Blinders)第五季剛剛完結了。這部稱爲是「BBC歷史上最經典的黑幫劇作」,講述了戰後伯明罕地區由謝爾 ... 於 ppfocus.com -

#46.史上最帅英国“绅士帮”|《浴血黑帮》|发型 - 新浪时尚

原标题:“史上最帅英国黑帮”终极篇:穿西装戴怀表,混社会也腔调满满… ... 地位,又可以巧妙地将他们与同样富有的英国绅士区分开,挑战上流社会权威。 於 fashion.sina.com.cn -

#47.浴血黑幫(共6季) - awwrated

1919 年於英格蘭的伯明翰,有一組由凶狠的犯罪集團首腦湯米·謝爾比組成的黑幫, ... 來學學XD,一舉一動都詮釋著有別於貴族紳士的"黑幫紳士",相當酷,非常推薦觀看。 於 awwrated.com -

#48.家有喜事2020 線上看- 喜劇片 - Gimy 劇迷

表面是尋常人家,實際為精通千術的業餘俠盜三兄弟在機緣巧合下遇上了老千兩姊妹,大家惺惺相惜,聯手用魔術、千術等方法,將作惡多端的黑幫頭目譚耀文繩之於法。 於 gimy.im -

#49.黑幫故事題材新作《法外梟雄:滾石城》實機展示 - 遊戲狂

黑幫 故事題材新作《法外梟雄:滾石城》實機展示-505 Games、INGAME STUDIOS以及Epic Games ... DLsite 喜加一:紳士遊戲《冷酷會長凜言從計聽的一周》. 於 gamemad.com -

#50.《紳士追殺令》現代英倫風服裝美學,打造優雅的黑幫世界

英國導演Guy Ritchie(蓋瑞奇)素來以英式黑幫電影聞名,並以《兩根槍管》、《偷拐搶騙》等作品奠定影壇地位;其中,充滿黑色幽默、曲折情節, ... 於 dcfilmschool.com -

#51.影視西服|《浴血黑幫》暴徒的紳士穿搭 - 時尚達人網

原標題:影視西服|《浴血黑幫》暴徒的紳士穿搭倫敦上空的霧,是剃刀黨吐出的煙。 謝爾比家族的血液裏流淌着威士忌! 若說英劇中最鯊萬千觀衆的西裝 ... 於 www.ssdrcn.com -

#52.黑幫大哥都愛戴的軟呢帽,原來最開始是女人戴的

一個紳士出門如果不戴帽子,將被視為無禮,而且,他們的日常生活就是反覆戴帽脫帽。 尤其在英國,帽子和禮儀有著密不可分的關係。比如,拜訪朋友,進屋後 ... 於 www.gushiciku.cn -

#53.三个神秘人 - Google 圖書結果

警卫委员会因此而成立,并且查明了该黑帮头目名叫史密斯,就住在蓝石公园里。 ... 兄妹失散正如前文所示,查尔斯∙菲利普斯先生是一位独具科学品位的绅士。 於 books.google.com.tw -

#54.《绅士们》:江湖暮气沉沉_黑帮 - 搜狐

这位最初以拍摄MV起家的导演,在1998年拍摄的小成本影片《两杆大烟枪》,似乎创造出一种崭新的流派:黑色幽默,暴力和荒诞混合的流行风格, ... 於 www.sohu.com -

#55.Download 绅士福利!一口气看完《浴血黑帮》1-5季合集 ...

绅士 福利!一口气看完《浴血黑帮》1-5季合集!真正能一口气看完的都是狠人!【我是瓜皮儿】 (43.19 MB) ~ Free Download 绅士福利!一口气看完《浴血黑帮》1-5季合集! 於 rely.guide.give.guard.gather.unreasonablegroup.com -

#56.群雄割据的黑帮大戏《绅士们》第二支正式预告! - 腾讯视频

本片讲述一个英国毒枭准备将他盈利丰厚的帝国卖给美国俄克拉荷马亿万富翁。麦康纳饰演这位欲将金盆洗手的毒枭,道克瑞饰演毒枭妻子。戈尔丁饰演一位越南黑帮。 於 v.qq.com -

#57.紳士休閒品牌- momo購物網- 雙12優惠推薦-2022年12月

紳士 休閒品牌,Valentino Rudy范倫鐵諾.路迪,歐洲貴族oillio,NST JEANS各式規格種類, ... 【NST JEANS】Italian義式黑幫刺青斜口袋直筒牛仔男褲-中腰(390-2009). 於 www.momoshop.com.tw -

#58.遏止黑道參政、痛擊組織犯罪法務部公布修法6大重點 - 自由時報

九合一選舉不少具有黑幫背景者當選,引發議論,法務部為了確保社會安定,決定修正組織犯罪防制條例,讓被判決有罪的黑幫份子無法參政;另新增擴大招募 ... 於 news.ltn.com.tw -

#59.【影評專欄】《紳士追殺令》:正宗的蓋瑞奇最對味

【影評專欄】《紳士追殺令》:正宗的蓋瑞奇最對味,犯罪動作鬼才的王者歸來 ... 2008 年《搖滾黑幫》問世後,蓋瑞奇從此揮別黑幫題材,遠赴好萊塢為華納兄弟 ... 於 geek-base.toy-people.com -

#60.瘋狂紳士幫— 「瘋」趣幽默的黑幫追殺 - 是日觀影

Guy Ritchie執導過多部荷里活製作後,他的最新作品回歸英國,拍出一部具有個人特色的英式作品。《瘋狂紳士幫》峰迴路轉的劇情敘述,層層推進的劇情,展現 ... 於 todayscreening.com -

#61.剃刀党浴血黑帮同款衣服复古英伦雅痞绅士风羊毛粗花呢 ... - 京东

剃刀党浴血黑帮同款衣服复古英伦雅痞绅士风羊毛粗花呢人字纹修身西服三件套装西服/马甲52+西裤32 深灰色图片、价格、品牌样样齐全!【京东正品行货,全国配送, ... 於 item.jd.com -

#62.《紳士們》2020美國高分黑幫犯罪電影!江湖仍在,英雄已老...

譯名紳士們/紳士追殺令◎豆瓣評分8.4/10from 49126 users◎IMDb評分8.0/10 from 87685 users◎文件大小1CD◎片長113分鐘◎導演蓋·里奇◎主演馬修·麥康 ... 於 kknews.cc -

#63.费城东方州立监狱——黑帮教父、绅士大盗和幽灵传闻

1945年4月3日,绅士大盗萨顿及其同伙通过偷偷挖掘的地道越狱,可惜这群逃犯的自由生活维持了不到一个小时, ... 费城东方州立监狱——黑帮教父、绅士大盗和幽灵传闻. 於 www.semanticscholar.org -

#64.108樂購金牌特務高尚男士MAN品牌眼鏡高檔板材鏡腿 ... - 蝦皮

你瀏覽器與影片格式不相容:-( 1/13. 5.3. label_promotion_off. 108樂購金牌特務高尚男士MAN品牌眼鏡高檔板材鏡腿刻字金牌黑幫一字眉上流社會紳士眼鏡【GL2601】. 於 shopee.tw -

#65.黑手黨男人剪影男性商店的向量標誌理髮店紳士俱樂部戴帽子和 ...

立即下載此黑手黨男人剪影男性商店的向量標誌理髮店紳士俱樂部戴帽子和紅領帶的黑幫庫存插圖向量插圖。在iStock 的免版稅向量圖庫中搜尋更多成團的 ... 於 www.istockphoto.com -

#66.绅士们在电影线播放- 西瓜视频

2020豆瓣热搜悬疑新片《绅士们》,看英国老炮演绎. 12:13 · 电影鉴疑师头像 ; 绅士们-爆燃黑帮电影. 03:12 · 麦嘟电影头像 ; 英国黑帮佳片,影片蜿蜒曲折、跌宕起伏,非常精彩 ... 於 www.ixigua.com -

#67.绅士福利!真男人就该看这个!超爽高分英剧《浴血黑帮Peaky ...

女孩被黑帮玩弄杀害:https://youtu.be/aBFJPeQHj6E詭計之神載譽歸來!無限寶石成了沒人要的垃圾:https://youtu.be/w3PHRGY4xbY最棒的超英高分好评 ... 於 www.youtube.com -

#68.【瘋狂紳士幫.影評】政治不正確的黑色幽默 - 香港01

相比佳烈治早年着重描寫黑道小人物故事,《瘋狂紳士幫》的劇本更加 ... 身邊多年的雷爺(查理亨南飾),單看劇情梗概,似乎並不比一般黑幫電影高明。 於 www.hk01.com -

#69.浴血黑帮##英剧#黑帮大佬也要绅士风度 - 微博

浴血黑帮##英剧#黑帮大佬也要绅士风度,英伦感十足! http://t.cn/AiDHowFy 於 weibo.com -

#70.Fedora 女款帽Fedora 男款經典黑幫防污可破碎紳士Fedora 男 ...

Amazon.com: Fedora 帽女款Fedora 男款經典黑幫防污可壓碎紳士帽男款軟呢帽, A-黑色條紋: 服裝,鞋子和珠寶. 於 www.amazon.com -

#71.你见过如此风骚的黑帮大佬吗?电影《绅士们》这样穿

Camila满足了我对黑帮大佬的一切幻想. 《绅士 ... 《绅士们》看惯了美女与鲜肉的穿搭,看一下硬汉大叔的英伦风穿搭 ... 第七期ivy style 绅士又不古板,你们爱了吗? 於 www.bilibili.com -

#72.史上最講究的黑幫,《浴血黑幫》中的紳士風範 - 每日要聞

伯明翰上空的霧是剃刀黨吐出的煙,謝爾比家族血液里流淌著威士忌。”大概是對《浴血黑幫》的最佳註解。就在這個月,被大家吹爆的英劇《浴血 ... 於 looknews.cc -

#73.【泰腐】深宅绅士/麻绳/一心一译❤️ - 歌单- 网易云音乐

介绍: 龙月,麻绳,深宅绅士/断袖少爷,爱之全蚀,耽圈乱战,穿过180度经纬线的拥抱,反之亦爱,咖啡旋律,黑帮虐恋,痴心暗许,爱情力学,黑帮少爷 ... 於 music.163.com -

#74.《黑道律師文森佐》簡直是西裝穿搭指南!宋仲基劇中「5個 ...

... 以下為你分析劇中10個西裝造型以及必須注意的小細節,未必需要砸大錢購買行頭,將細節做到滿分也能夠透過穿得好看能提升男人的紳士魅力! 於 www.gq.com.tw -

#75.煙灰變成天鵝絨 - 第 245 頁 - Google 圖書結果

其中一個鋪位上有一位年長的紳士,頭髮灰白,手十分秀氣;他安靜地讀著報紙, ... 在好萊塢黑幫史詩片《美國往事》的片尾,一生浪跡天涯的黑社會教父式人物邁進一 蒼桑的 ... 於 books.google.com.tw -

#76.Gentleman's perk! Watch the collection of seasons 1-5 of ...

浴血黑帮超级合集!不分P膀胱局,能一口气看完的都是狠人!最講義氣的超人之死:https://youtu.be/iU1glRZ-oPY這是美國隊長被黑的最慘的 ... 於 www.youtube.com -

#77.《绅士们》| 黑帮电影的“丛林法则” - 搜狗搜索

而《绅士们》中的多线叙事和黑色幽默则再次延续了盖·里奇的黑帮电影风格。故事中充斥着黑帮、毒品、暴力、犯罪和喜剧的元素,强大的演员阵容为影片带 ... 於 sa.sogou.com -

#78.紳士追殺令 - 维基百科

《绅士們》(英語:The Gentlemen,香港译《瘋狂紳士幫》,台湾译《紳士追殺令》)是一部於2020年上映的英美合拍犯罪喜劇電影,由蓋·瑞奇執導,並與伊凡·艾金森(Ivan ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#79.趕緊叫上你的好兄底與男朋友~ - #硬派男子- #男生髮型#男生短髮

... 影片:「趕緊叫上你的好兄底與男朋友~#硬派男子#男生髮型#男生短髮#男生必看#紋理剪裁#高雄髮型師#油頭#浴血黑幫#紳士#漸層#男生燙髮」。 於 www.tiktok.com -

#80.史上最帅英国“绅士帮”

原标题:“史上最帅英国黑帮”终极篇:穿西装戴怀表,混社会也腔调满满… 作者:商务范最近,《浴血黑帮》迎来了最终季。不愧是尤其是汤米,实在太太太. 於 www.yeeyi.com -

#81.盖·里奇英式黑帮片《绅士们》

盖·里奇英式黑帮片《绅士们》 於 www.bilibili.com -

#82.奥威尔书评全集(上) - Google 圖書結果

... 甘比·哈达斯的《奔波》、迈克尔·帕特里克的《汤米·霍克求学记》、玛丽·伊芙林·阿特金森的《混黑帮》、多里斯的《新迦太 ... 他没有写出那种优雅绅士式的文学作品。 於 books.google.com.tw -

#83.當配角26年一夜爆紅,成為男性最愛的男演員,「黑幫紳士 ...

當配角26年一夜爆紅,成為男性最愛的男演員,「黑幫紳士」如何征服世界?【Boogie島】 #席尼·墨菲#Cillian Murphy #浴血黑幫 #電影 #蝙蝠俠. 於 ms-my.facebook.com -

#84.【多圖】陽剛黑幫片《瘋狂紳士幫》必睇5 ... - Cosmopolitan HK

故事講述美國僑民米奇培生(Matthew McConaughey 飾)在倫敦建立大麻帝國,發了大財,其後江湖傳出他想賣盤收山的消息,引來各路牛鬼蛇神,偷呃拐騙奇招 ... 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#85.by order of peaky blinders - 浴血黑帮 - 抖音

第2集:#浴血黑帮#汤米谢尔比#剃刀党#雅痞绅士#西装杀这是汤米在剧里唯一一个没干掉的人了气场上强势碾压. 82. 02:24. #谢尔比家族#浴血黑帮#剃刀党#汤米谢尔. 於 www.douyin.com -

#86.紳士網

戈爾丁飾演一位越南黑幫。 楓林網為您提供紳士的品格線上看,紳士的品格劇情:《紳士的品格》是2012年sbs電視臺週末劇,由金恩淑編劇,申宇哲執導,2012年5月份首播。 於 tablaturezaharmoniko.si -

#87.英國史上最時尚的黑幫,混社會也要講究紳士風範 - 壹讀

就在這個月,被大家吹爆的英劇《浴血黑幫》(Peaky Blinders)第五季剛剛完結了。這部稱為是「BBC歷史上最經典的黑幫劇作」,講述了戰後伯明罕地區由 ... 於 read01.com -

#88.黑幫- 兒童、益智遊戲(玩具公仔) - 人氣推薦- 2022年10月

【絕版1車2人】LEGO 7682 Indiana Jones 樂高印第安那瓊斯黑幫古董車老爺車轎車汽車現貨正版藍光碟BD100 ... 樂高王子LEGO 8827 西部黑幫紳士搶匪帽子61506 A282. 於 www.ruten.com.tw -

#89.盖·里奇最新黑帮片《绅士》曝预告 - 电影界

作为曾经拍摄了《两杆大烟枪》、《偷拐抢骗》的导演,盖·里奇所擅长的一直都是黑帮电影。在《阿拉丁》大获成功之后,这位导演以《绅士》一片, ... 於 www.dianyingjie.com -

#90.古仔与洪乐绅士胜争风吃醋,黑帮出手太重李灿森被打残废

新家法:古仔与洪乐绅士胜争风吃醋,黑帮出手太重李灿森被打残废. 2020-02-28. 2020-02-28 11:16. 02:16. 早餐别在给宝宝煮白米粥了,这样做补钙补铁,营养又好喝宝宝 ... 於 tv.sohu.com -

#91.这年头,混黑帮也要讲究点绅士风范 - 界面新闻

这个黑帮最大的属性,既不是凶狠也不是残暴,而是出了名的——“爱耍帅”。 今天小黑跟你们聊些比较绅士的话题, 说起绅士那就不得不说到英国 ... 於 www.jiemian.com -

#92.【電影】紳士追殺令(The Gentlemen)黑幫的龍爭虎鬥

【電影】紳士追殺令(The Gentlemen)黑幫的龍爭虎鬥,屬於男人們的戰場. 233. 請往下繼續閱讀. 於 fangyuhsu110001.pixnet.net -

#93.海外劇線上看- Gimy 劇迷- 高清追劇首選

黑幫 少爺愛上我. 帕克普泓·隆牧塞侗,阿柏.納塔溫.崴唐緹派特,羅一傑, ... 名門紳士之珍愛妙方. 吉拉宇·唐思蘇克,藍妮·卡彭,Noey,Chotika,Wongwilas,Pathana,Mintarkin. 於 gimy.app -

#94.拆片堃之《绅士们》:追逐戏!老黑帮出外勤误杀一人

拆片堃之《绅士们》:追逐戏!老黑帮出外勤误杀一人,为消灭证据开始追剧小混混,节奏真好! 於 www.bilibili.com -

#95.【多圖】陽剛黑幫片《瘋狂紳士幫》必睇5大型佬+ ... - Yahoo新聞

《瘋狂紳士幫》(The Gentelmen )的卡士,是繼《從前…有個荷里活》之後最華麗的組合!電影集合兩大影帝,包括奧斯卡影帝Matthew McConaughey, ... 於 hk.news.yahoo.com -

#96.2020英國黑幫電視劇推薦:《倫敦黑幫》滿滿的紳士范

黑夜,一人被倒掛懸於半空之上。 而在一旁站立的人拿起一桶油澆在了他的身上,隨後引燃了火柴…… 如此殘忍的場面出自2020年4月剛上映的一部英國電視劇 ... 於 www.lovemk.com -

#97.浴血黑帮:西装爆徒,穿着最绅士的衣服,打最狠的架。 - 爱奇艺

浴血黑帮:西装爆徒,穿着最绅士的衣服,打最狠的架。,是片花类高清视频,于2020-04-25上映。 於 www.iqiyi.com