鳩之澤有開放嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦後藤多聞寫的 何謂中華、何謂漢:追逐彩虹的草原男兒 和unknow的 文學赤子:劉再復先生八秩壽慶文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站宜蘭鳩之澤溫泉區最快10/1重新開放|觀光 - 僑務電子報也說明:(中央社訊)林務局6日表示,位在宜蘭的太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉區,今年5月因聯外道路坍方,溫泉管線連帶嚴重損壞,經修復後預定最快在10月1 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和三聯所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 江淑君所指導 石佩仟的 沈一貫《老子通》詮解的義理向度 (2020),提出鳩之澤有開放嗎關鍵因素是什麼,來自於沈一貫、《老子通》、詮解向度、兼融儒釋道、澄清前人誤解。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 黃敬家所指導 張佳媛的 洞山禪法與公案及其後世的詮釋與運用 (2020),提出因為有 洞山良价、無情說法、過水偈、洞山無寒暑、曹洞宗的重點而找出了 鳩之澤有開放嗎的解答。

最後網站【宜蘭】宜蘭必泡溫泉/鳩之澤/隱身在太平山中的秘湯/咕溜到 ...則補充:鳩之澤 溫泉,這隱身在太平山的中的秘湯,已經收藏在我宜蘭必泡溫泉的口袋 ... 到現在,目前官方已預計在10月1日重新開放泡湯區、煮蛋槽及自然步道。

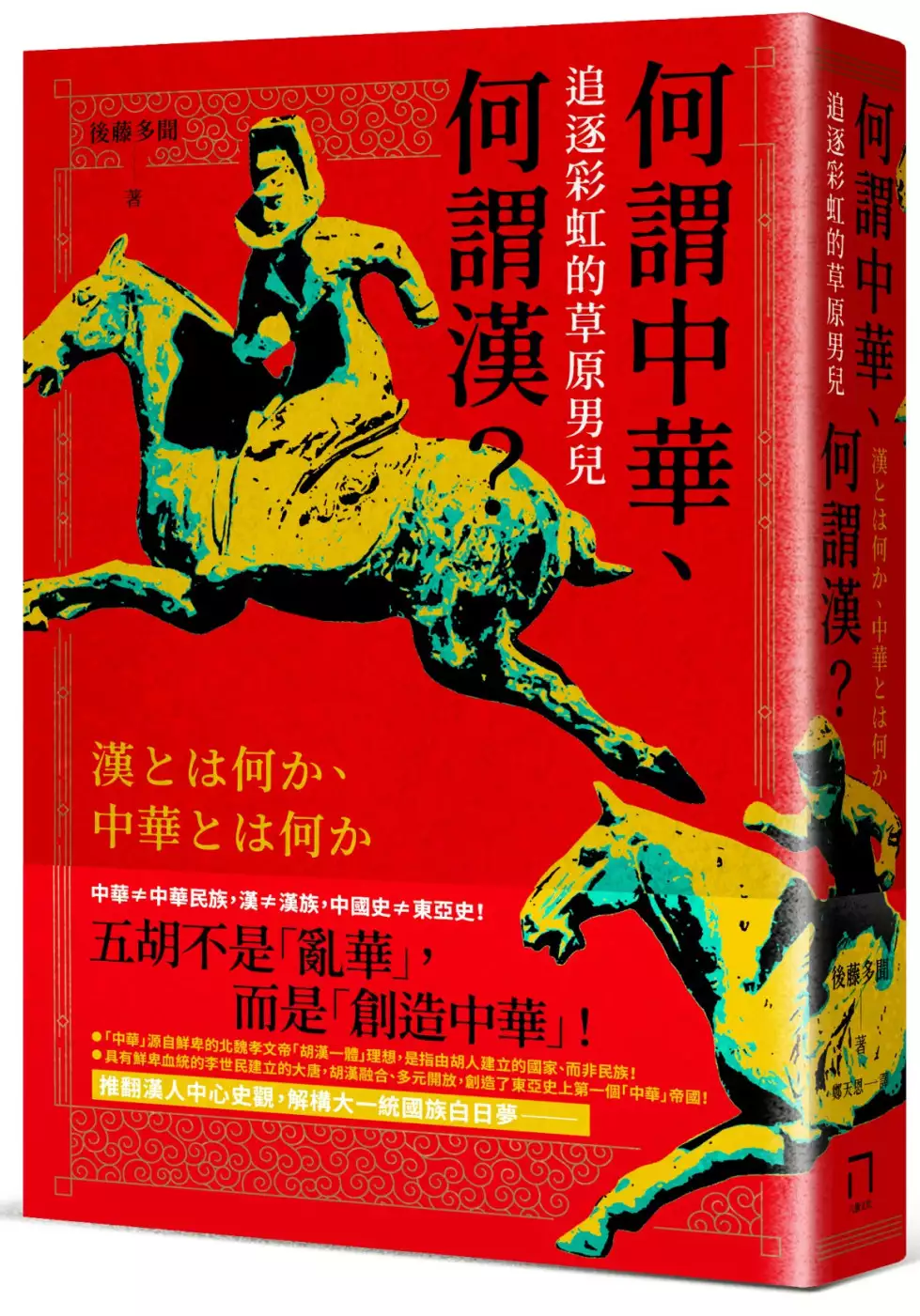

何謂中華、何謂漢:追逐彩虹的草原男兒

為了解決鳩之澤有開放嗎 的問題,作者後藤多聞 這樣論述:

推翻「五胡亂華」的漢人中心史觀, 解構「中華民族偉大復興」的國族白日夢—— 中華≠中華民族,漢≠漢族,中國史≠東亞史! 「五胡」並非亂「華」,而是亂「漢」! 騎馬民族在漢人土地上建立的胡人國家,便是「中華」! 「中華民族」,便是漢人偷走胡人「中華」的扭曲產物! NHK知名歷史節目製作人後藤多聞受司馬遼太郎啟發, 走訪中、台、日三地,深入考察「中華」起源的獨到之作! 本書以「彩虹」比喻騎馬民族/胡人建立「中華」的悲壯夢想, 生動描繪了歷史人物的鮮明性格,構成了宛若壯闊大河小說的歷史繪卷! ◎胡人男兒追逐的第一道彩虹: 前秦苻堅發動淝水之戰,不在於征服漢

人,而是建構「胡漢共榮」的帝國! ◎胡人男兒追逐的第二道彩虹: 北魏孝文帝的政治改革,並非單方向的「漢化」,而是具有強烈鮮卑意識的「胡漢融合」! ◎胡人男兒追逐的第三道彩虹: 隋煬帝楊廣不是單純的暴君,而是試圖建立「華戎混一」的帝國,才會受到漢人的指責! ◎胡人男兒追逐的最後一道彩虹: 唐太宗李世民締造的大唐盛世,胡漢融合、多元開放,是東亞歷史上第一個「中華」帝國! 今天的中國,將「漢族」視為民族主體的「中華」概念,真的符合東亞歷史的演進過程嗎?「中華」在成為現代民族的概念之前,在東亞歷史上的意涵又是什麼呢?要認識真正的「中華」,我們得從早期東亞大陸

的騎馬民族歷史開始說起。 ■真正的「中華」,源自於騎馬民族/胡人所建立的「胡漢一體」國家! 最早的「中華」,起源於所謂「五胡亂華」的時代。西元四世紀初,自北方草原的「胡人」,包括匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等騎馬民族部落,趁著西晉內亂紛紛南下,試圖在「漢人」的土地上,建立如同漢王朝般的偉大帝國,名為「中華」。這樣的夢想,本書比喻為猶如「追逐草原上的彩虹」般虛幻與悲壯。 在本書中登場,試圖建立「中華」的胡人男兒,一共有四位,他們分別是:氐人的前秦昭宣帝苻堅、鮮卑人的北魏孝文帝拓跋宏、以及具有鮮卑血統的隋煬帝楊廣與唐太宗李世民。前三位胡人君主,都試圖透過戰爭或政治改革,建立「胡漢

一體」的國家,最終都以失敗收場。 「中華」的夢想,直到李世民建立大唐後,才得以成功實現。李世民集前人大成,積極提倡「胡漢一體」的政策;在他統治之下的大唐,是東亞歷史上第一個以「中華」為名號的帝國,具有開放與包容的文化風氣。因此,本書認為「中華」一詞,所蘊含的歷史意識是:「儘管彼此(胡漢)間的差異頗多,仍然應該試著摸索出相互親合的道路。」 ■近代的「中華民族」,其實是漢人偷走「中華」後的扭曲產物! 「中華」概念歷經南北朝到隋唐時期的演化,不只是國家概念,更是具有胡人特色的文明標籤。本書以胡人與佛教的關聯性作為切入點,探討為什麼胡人君主多是虔誠的佛教徒?佛教早在漢代傳入東亞

,為何直到南北朝時期,才開始出現大量的佛像石窟?這不禁讓人思考,我們過往對東亞文化的認識,是否只是停留在漢人的單一視角上? 這或許是因為在宋、明以後,漢人王朝的興起,促使「中華」一詞成為漢人正統的象徵。因此,我們不再記得「中華」的胡人意涵,歷史真相也隨之被遺忘。再者,作者認為隨著清末民初之際的漢人民族運動興起,「中華」更被漢人革命家如章炳麟、孫文扭曲為「中華民族」──也就是「將非漢族吸納為漢族」的近代民族主義產物,導致「中華」幾乎成為「中國」、「漢人」的同義詞。 今天所謂的「中華民族」,以當代中國的定義而言,是指「中國五十六個民族的統稱」,但其中又以「漢族」作為主體民族。「漢

人優先」所產生的誤解及扭曲,最終讓「中華」喪失了原有的開放及包容性,反而禁錮著中國內部具有獨立宗教信仰與文化的少數民族,如蒙古族、滿族、藏族、維吾爾族。這是立基於東亞史視角的本書所致力批判的歷史謬誤。 ■本書是受司馬遼太郎啟發、探究「中華」真相的精采之作! 《何謂中華、何謂漢》的作者後藤多聞,長期擔任日本NHK歷史節目製作人,是位學識廣博的文化人。一九九六年,後藤多聞在製作一部以中國與台灣兩地故宮館藏為主題的歷史紀錄片(《故宮──從故宮珍藏所見的中華五千年》)時,受到日本「國民作家」司馬遼太郎的啟發,而開始深入東亞歷史進行研究。此為本書的緣起。 司馬遼太郎認為,「漢」與

「中華」有著完全不同的歷史及文化脈絡,因此今天以「漢族」為中心所建構的「中華民族」是錯誤的概念。促使後藤多聞深入爬梳歷史文獻,更前往台灣及中國等地進行研究,親身考察中國北方的騎馬民族遺跡,重建「中華」原本所具有的胡人意涵。因此,本書不論是在歷史脈絡的解釋,或是對歷史人物的描寫上,都有著精彩而獨到的見解。

沈一貫《老子通》詮解的義理向度

為了解決鳩之澤有開放嗎 的問題,作者石佩仟 這樣論述:

沈一貫(1537─1615)《老子通》以「融攝儒釋道思想的老學論述」及「對老子思想的澄清與發揚」作為詮解向度。承繼明代注老特色的同時,亦於詮解過程中反映自身對於現實社會及個人修養的關注,並展現其在解讀經典時所抱持的開放包容之心態及全面思考之能力。援引儒家經典《周易》、《中庸》、《論語》、《孟子》,探討有無、道言、政治等研讀《老子》時必會碰觸的關鍵議題。將原本充滿玄妙性的有無與人的生死連結,將原先較具抽象性的道言與聖人身教重於言教的態度扣合,將道家主張自然無為的政治觀與儒家強調以身作則的政治觀進行綰合。援引佛家思想「緣起性空」與《老子》的「道」進行對話,揭示「無執」的應世智慧之餘,亦藉由佛家普

度眾生的精神呼應《老子》中善人與不善人的關係,昭示自度度人的淑世情懷。援引《莊子》文句作為老學史以「復性」解「復命」傳統之補充,談性命受俗學影響的失真失常,以及論述復性之可能與做法。更透過多次對《莊子》理想人格「至人」的引用,強調主體心性修養的重要性。無論融入哪一家思想,論述內容皆透顯著沈一貫對世間及百姓的關懷。「竊弄闔闢機穽」、「絕棄仁義禮樂」及「不明理氣不分」為宋代思想家程、朱對老子思想有誤解的主題。對此,沈一貫從誤解的開端、成書的時代、內容的來源等外緣因素談起,再逐步切入內在因素,引程、朱關於這三個主題的相關評論,以《老子》核心精神及文句,針對誤解之處進行細緻的說明與澄清。澄清過程極具層

次性外,亦藉由一再重申誤解的產生與切入角度及學說立場密切相關,展現其對解讀經典之方法及心態的獨特見解。

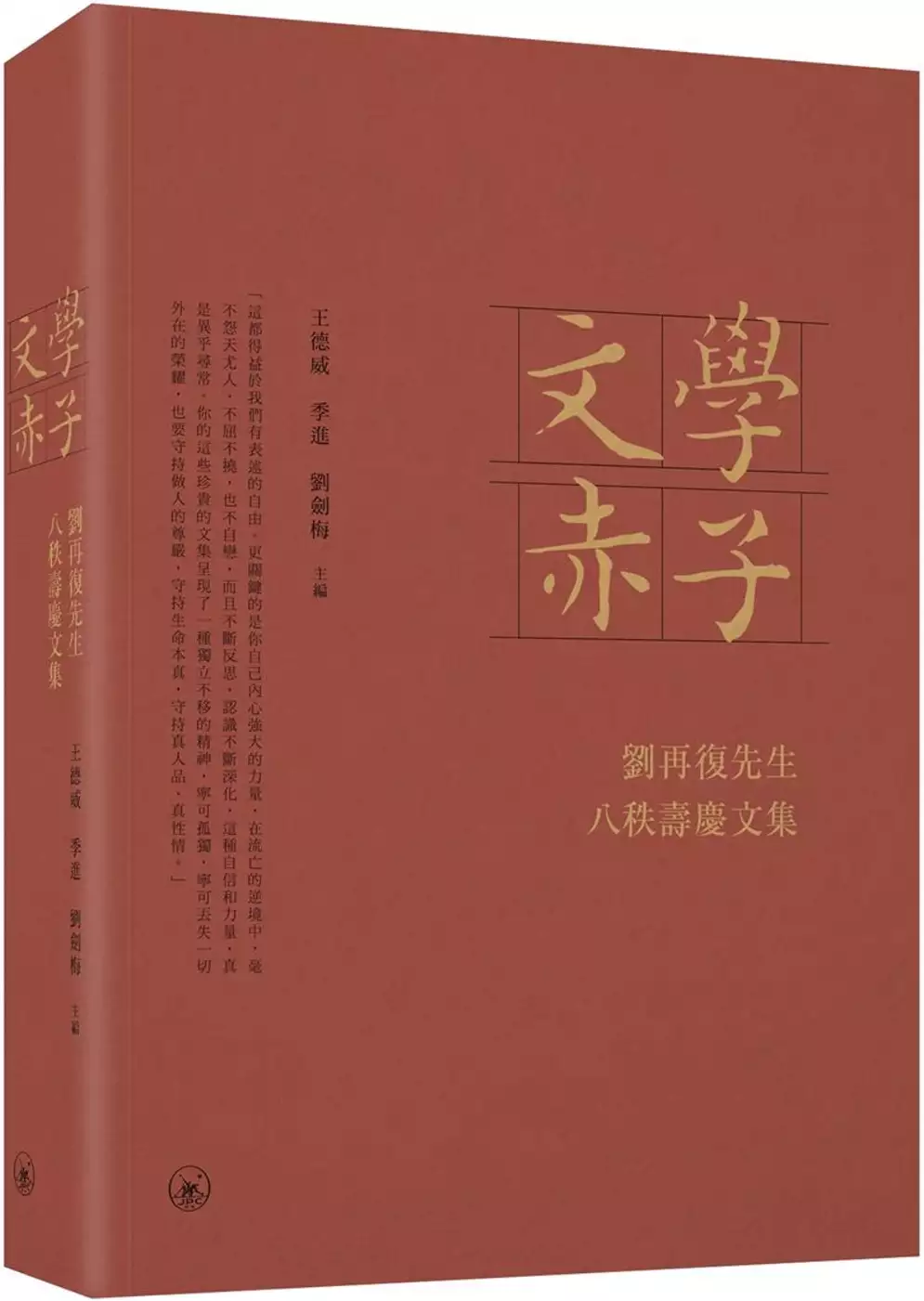

文學赤子:劉再復先生八秩壽慶文集

為了解決鳩之澤有開放嗎 的問題,作者unknow 這樣論述:

對於從一九八○年代成長起來的一代學人來說,劉再復無疑是那個時代的標誌性人物,是一代學子的精神偶像。 《文學赤子——劉再復先生八秩壽慶文集》共收有七十篇文字,由再復老師的好友、同事、門生執筆,全書粗分八輯,即“海底自行”、 “放逐諸神”、“海內知己”、“文學先生”、“漂流歲月”、“心靈本體”、“文心空間”、“多維對話”,其中既有好友所作的序言,也有與友人的對談;既有國內老友的懷想,也有漂泊歲月的深情厚誼;既有滿懷深情的回憶性散文隨筆,也有對其學術思想的理解與闡釋,還有以學術論文形式呈現的祝壽之忱。 我們相信再復老師為文學而生的赤誠、自由的慈悲之心,會不斷感動和

激勵一代又一代的讀者們,他們才是未來的希望。

洞山禪法與公案及其後世的詮釋與運用

為了解決鳩之澤有開放嗎 的問題,作者張佳媛 這樣論述:

本文以洞山良价相關之公案為研究主題。洞山良价為曹洞宗開山祖師,他嗣法於雲巖曇晟後傳曹山本寂與雲居道膺,其法嗣雲居道膺將曹洞宗傳至日本。本文從洞山良价師承出發,討論其先後所參學之禪師。並觀察洞山良价禪法特點,分析其所承繼之〈寶鏡三昧〉與其所創之「偏正五位」思想。 洞山禪法於晚唐頗為興盛,故其所流傳公案眾多。本文以開悟前所參悟之「無情說法」、悟道所作之「過水偈」以及開悟後接引學人的「洞山無寒暑」,以三則公案做為洞山良价生平中三個階段的代表。分析此三則公案意涵,討論此三則公案於後世中的傳播與詮釋。 唐五代時期「不立文字」的禪風,到了宋代禪宗逐漸轉變成不離語言,不避文字,且藉由文字語言詮釋宗門公

案,作為禪者入門,啟悟學人的方式之一。宋代以來,禪師們透過重新詮解公案而產生頌古等表述形式;頌古為韻文體,闡釋公案意涵,以發明禪理。本文藉由解讀洞山公案內容,分析洞山啟悟學人的教學方式。並結合後世禪師對於洞山公案的詮解,了解洞山禪法於後世中的承繼與運用。後世禪師除結合洞山思想以進行詮釋之外,更多的是從自身胸襟頌出,闡發其獨特的詮解路徑。公案本身所具有的開放性意涵,使後代禪師可以藉此不斷的創造出更多的禪旨,並藉由此過程與禪師進行跨時空的對話,參與公案的再創造。 本文偈頌材料取自《禪宗頌古聯珠通集》以及禪師個別語錄,或具禪門法脈之燈史。如《祖堂集》為五代南唐時期編纂,與唐五代最為接近;而《景德傳

燈錄》貼近於五代禪、唐代禪。 後世禪師雖已經脫離洞山公案當時的對話語境,然參學公案而至開悟最終以不同文學形式表達自身想法,參與公案意旨的再創造,觀察禪師如何進入洞山良价公案的語意脈絡之中,挖掘後世禪師對洞山良价公案的不同詮釋話語。

鳩之澤有開放嗎的網路口碑排行榜

-

#1.【宜蘭】準備出發!鳩之澤溫泉預計10/1日起重新開放,煮蛋

園區內除了「鳩之澤溫泉區」外,還有太平山莊、翠峰湖等自然美景和多條森林步道供旅客漫步山林間呼吸森林芬多精,10月份將迎來中秋、雙十兩大連假,若是 ... 於 www.lookit.tw -

#2.太平山-鳩之澤溫泉- 逢春園渡假別墅

目前區內規劃有「鳩之澤溫泉」與「鳩之澤自然步道」,來到此地請用最舒適 ... 為提供遊客不同的泡湯經驗,開放之泡湯設施有露天SPA 池、男女裸湯區及 ... 於 fengchunvilla.com.tw -

#3.宜蘭鳩之澤溫泉區最快10/1重新開放|觀光 - 僑務電子報

(中央社訊)林務局6日表示,位在宜蘭的太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉區,今年5月因聯外道路坍方,溫泉管線連帶嚴重損壞,經修復後預定最快在10月1 ... 於 ocacnews.net -

#4.【宜蘭】宜蘭必泡溫泉/鳩之澤/隱身在太平山中的秘湯/咕溜到 ...

鳩之澤 溫泉,這隱身在太平山的中的秘湯,已經收藏在我宜蘭必泡溫泉的口袋 ... 到現在,目前官方已預計在10月1日重新開放泡湯區、煮蛋槽及自然步道。 於 followmetotrip.com -

#5.燒水巷泡溫泉.煮玉米一次享受【太平山森林遊樂區鳩之 ... - 窩客島

鳩之澤 溫泉區分為露天森林溫泉、湯屋、裸湯,這裡要購票才能進入,詢問工作人員可否先看一下內部環境,入內一看果然有山林坐擁的景色,原本打算煮完玉米就 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#6.太平山國家森林遊樂區入口網-開放時間

開放 時間. A-AA+. 當Script無法執行變更字級大小 ... 鳩之澤(仁澤)溫泉營業時間. 08:00~18:00. 煮蛋槽開放時間. 08:00~18:00. 翠峰景觀道路開放時間. 於 tps.forest.gov.tw -

#7.【宜蘭景點推薦】2021宜蘭一日遊好玩行程&最夯宜蘭旅遊 ...

粉鳥林因美麗又夢幻的神秘海灣爆紅,曾封閉多次但目前有開放喔,想朝聖的人快衝啊! 不過這裡海象危險、意外頻傳,千萬別在此游泳戲水,和南方澳 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#8.鳩之澤溫泉-宜蘭旅遊景點 - 蘭陽資訊網

管制時間:每週六、日:AM 4:00~PM 9:00 寒暑假:AM 3:30~PM 9:00 · 團體票:20人以上團體,不含優待票 半票:軍警、學生及有証明文件者, · 露天溫泉區:假日全票200元、 ... 於 www.lanyangnet.com.tw -

#9.大同|鳩之澤溫泉泡可愛石頭湯・鳩之澤煮蛋槽的溫泉蛋初體驗

購買完食材後,販售部的工作人員會提醒今天的水溫大約幾度,食材大概要水煮幾分鐘最為好吃,最佳時間為12分鐘,可以煮出有糖心蛋的口感,如果想熟一點,十五分鐘也可以。 於 journey.tw -

#10.雲霧太平山(上)-鳩之澤溫泉+太平山莊

媽咪一直好想去太平山想了好久今年終於有所行動啦週日利用校慶補假的機會造訪了嚮往已久的太平山因為太平山莊的房間實在很搶手媽咪還差點就訂不到房間住宿還好一切都如 ... 於 tangtang0524.pixnet.net -

#11.「台版冰島藍湖」在宜蘭~水藍色的戶外溫泉美翻天!

位於宜蘭太平山國家森林遊樂區內的「鳩之澤溫泉」,因擁有天然的藍色戶外溫泉,被稱為「台版冰島藍湖」。前陣子因故閉園整修,終於在10/1重新對外開放 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#12.防疫部分放寬林務局森林場域、林鐵再鬆綁| 生活 - 中央社

林務局表示,配合今天起部分防疫措施放寬,同步開放森林育樂場域解說導覽服務預約、太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉家庭湯屋與煮蛋槽區域等, ... 於 www.cna.com.tw -

#13.太平山國家森林遊樂區- 貼文 - Facebook

還有2 張. 849 個讚6 則留言. 曾咖聳, profile picture. 曾咖聳. 好美的光線… 感恩小編、讚嘆小編. 太平山國家森林遊樂區, profile picture ... 於 zh-tw.facebook.com -

#14.夢幻美人湯!「台版藍湖」美翻了鳩之澤溫泉重新開放超好拍

鳩之澤 溫泉位在宜蘭太平山國家森林遊樂區裡,如夢似幻的淡藍色碳酸泉,吸引大量遊客前往。這裡的泉水屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉,沒有重重的硫磺味, ... 於 www.hiilan.com.tw -

#15.宜蘭景點|宛若走進阿凡達場景中太平山有著全球最美步道之一

他細數太平山豐富多元的景點,有全台最大的高山湖泊翠峰湖、全台面積最大 ... 備註:防疫管理措施詳見台灣山林悠遊網最新公告,鳩之澤溫泉開放與否依 ... 於 ctee.com.tw -

#16.宜蘭太平山親子旅遊景點 鳩之澤溫泉 煮溫泉蛋、泡溫泉一次 ...

來【鳩之澤溫泉】沒有帶食材也沒關係,園區內設有販賣部可以買玉米、雞蛋等,若要泡露天spa池就要記得帶泳衣及泳帽,不然也有湯屋可以選擇,但個人認為 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#17.《 宜蘭鳩之澤溫泉》2020/10/1重新開放!漫步太平山呼吸芬多精

鳩之澤 溫泉區的聯外道路2020年曾因為多日大雨發生坍方落石,邊坡的坍方也讓溫泉管線嚴重損壞,為了維護遊客的安全而封閉休園。經修復重埋溫泉管線後,於2020年10月1日 ... 於 www.welcometw.com -

#18.看火車.泡溫泉.溫泉煮玉米.步道【土場車站.鳩之澤溫泉.太平山 ...

為提供遊客不同的泡湯經驗,開放之泡湯設施有露天SPA 池、男女裸湯區及家庭 ... 如只是到【鳩之澤溫泉】也是需支付【太平山國家森林遊樂區】門票喔! 於 www.mylovefamily.tw -

#19.太平山森林遊樂區一日遊《鳩之澤溫泉泡湯+溫泉煮蛋》

提到宜蘭溫泉煮蛋,除了清水地熱,還有鳩之澤溫泉!要來鳩之澤溫泉必須先經過 ... ♥【宜蘭旅遊景點】清水地熱,整修後開放囉!竹簍煮蛋、泡腳池樂趣. 於 www.mecocute.com -

#20.2019年重新開放後,規劃的很不錯- 鳩之澤溫泉 - TripAdvisor

幾年前去過就只是一個煮蛋的地方,今年重新整理後,煮蛋的區域規劃的很不錯,清洗食材以及冷卻池都很理想。等待煮蛋的時候,一旁的步道區以及吊橋也很適合散步,最值得 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#21.宜蘭》鳩之澤溫泉。露天森林溫泉浴、漫步步道呼吸芬多精

從太平山下來,立刻驅車前往鳩之澤溫泉,鳩之澤溫泉位在宜蘭太平山國家森林遊樂區裡。 10/1 才重新開放!捲捲頭平日前往,還是有好多遊客。 於 qqhair.tw -

#22.宜蘭太平山|想看雪、爬山、泡溫泉、拍美照?快去靄靄白雪 ...

想嘗試的朋友不要忘記自備雞蛋再來,但假設真的忘了帶食材也別慌,園區內的販賣部除了有提供雞蛋以外,還有玉米可以選擇。 鳩之澤溫泉開放時間:早上9點至 ... 於 www.taisounds.com -

#23.【宜蘭】鳩之澤。第一次泡溫泉

到了鳩之澤溫泉區後,這裏的雨下的更大了~現場還有看到許多挖土機在清理整修中.... ... 可惜雨下太大了~我們也沒有辦法去煮蛋!! ... 這裏也有森林步道可以走~不過下雨天的,還是 ... 於 jessicac930.pixnet.net -

#24.鳩之澤搜尋推薦結果 - 輕旅行

漫步夢幻翠峰湖和晴懷古步道,到鳩之澤泡溫泉煮蛋! ... 從太平山下來,立刻驅車前往鳩之澤溫泉,鳩之澤溫泉位在宜蘭太平山國家森林遊樂區裡。10/1 才重新開放! 於 travel.yam.com -

#25.【宜蘭。遊記】鳩之澤 太平山祖母綠! 夢幻藍湖溫泉。竹簍煮 ...

不知道煮多久嗎? 煮蛋槽旁邊貼心小板,煮蛋12 ~ 15 分鐘、玉米20 ~ 25 分鐘! 特別注意煮蛋 ... 於 golovetraveling.pixnet.net -

#26.鳩之澤溫泉可以煮蛋了大眾池仍不開放| 觀傳媒 - LINE TODAY

(宜蘭新聞)【地方中心/宜蘭報導】配合中央流行疫情指揮中心宣布自9月7日起放寬部分防疫措施,太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉家庭湯屋與煮蛋槽區域重新 ... 於 today.line.me -

#27.宜蘭景點/親子同遊/煮蛋『鳩之澤』宜蘭旅遊/泡湯/太平山森林 ...

5月時看到新聞說『鳩之澤』溫泉煮蛋區重新啟動, 6月初沙拉到宜蘭玩,離開『邱比準射擊博物館』後,就直奔太平山森林遊樂園區的『鳩之澤』 日治時期 ... 於 vreranda.pixnet.net -

#28.鳩之澤溫泉湯屋及煮蛋槽即日起重新開放 - 新浪新聞

鳩之澤 溫泉湯屋及煮蛋槽即日起重新開放 · 1.不分平假日,疫情期間開園時間仍為6:00-18:00。 · 2.入園全面配戴口罩,實施實聯制及體溫控管。 · 3.入園人數達 ... 於 news.sina.com.tw -

#29.鳩之澤10/1恢復營運!溫泉區、煮蛋槽和自然步道重新開放

太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉區6月因邊坡崩塌,道路遭落石砸毀,預定封閉至9月。羅東林管處表示,預計10月1日泡湯、煮蛋槽、自然步道等重新 ... 於 newtalk.tw -

#30.太平山莊及翠峰山屋明關閉鳩之澤溫泉僅上午開放 - 自由時報

〔記者江志雄/宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區明天上午6點照常開園,僅開放鳩之澤溫泉區,中午12點預警性休園,原本預訂太平山莊及翠峰山屋的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#31.【宜蘭太平山景點】見晴古道、蹦蹦車、鳩之澤溫泉…太平山10 ...

宜蘭太平山占地遼闊,除了見晴古道,太平山還有超多條森林系步道, ... 因路段狀況不佳,目前僅開放900公尺,但整段見晴懷古步道十分平緩好走,四周綠 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#32.【太平山】2021鳩之澤溫泉門票、泡湯攻略 - 不一樣的旅人

太平山鳩之澤溫泉區內,除了有開放式的露天溫泉SPA區,也有私人湯屋可以 ... 內,有鳩之澤自然步道和手作步道可以健行,兩條路程都不長且不難爬~有 ... 於 www.adifferenttraveler.com -

#33.【宜蘭太平山懶人包】景點、交通、一日遊行程規劃 - FunTime

開放 時間:8:00-18:00(煮蛋槽開放時間8:00-18:00) ... 翠峰湖周圍有條環山步道,全長將近4公里,海拔比翠峰湖更高,在1,900至2,000公尺之間,由於 ... 於 www.funtime.com.tw -

#34.(宜蘭 大同)太平山鳩之澤溫泉~煮蛋~煮玉米 - 獅子女王吃喝玩樂

鳩之澤 溫泉區域(資訊來自於太平山管網) △照片由羅東林管處提供看起來很夢幻 ... (宜蘭○大同)太平山鳩之澤溫泉~煮蛋~煮玉米~溫泉泡湯~蹦蹦車重新開放 ... 於 lyh7688.pixnet.net -

#35.宜蘭太平山怎麼玩|蹦蹦車、步道景點交通住宿攻略 - 17jump ...

自行開車; 大眾運輸; 入園資訊. 太平山國家森林遊樂區景點攻略. 翠峰湖環山步道; 見晴懷古步道; 蹦蹦車; 鳩之澤溫泉. 太平山國家森林遊樂區住宿; Sora的推薦閱讀 ... 於 17jump.tw -

#36.【天天出發】太平山翠峰湖.鳩之澤溫泉.見晴步道.馬告神木 ...

見晴懷古步道為原太平山「見晴線運材軌道」部分路段整建而成,原先有2.35公里長,現只開放900公尺,遊客走在鋪設的木棧道,一旁即為舊軌道遺跡,沿途可見台車輪軸、 ... 於 travel.liontravel.com -

#37.鳩之澤溫泉> 觀光景點

鳩之澤 溫泉是太平山國家森林遊樂區的中間據點。水質無色無臭,洗後有滑膩感,附近的林間步道可享受森林浴兼賞鳥。 於 www.taiwan.net.tw -

#38.【宜蘭。太平山】鳩之澤溫泉~翻滾吧!溫泉蛋 - 甜心路1019號

「鳩之澤」就是以前的仁澤溫泉,也是太平山必遊景點之一,這裡的溫泉號稱無色、無味,水質滑順,有「美人湯」的稱號,特別適合女性泡湯。 於 annekow1019.pixnet.net -

#39.宜蘭鳩之澤溫泉「台版冰島藍湖」重新開放!全台唯一夢幻藍色 ...

喜歡泡湯的民眾,絕對要去有「台版冰島藍湖」美名的宜蘭太平山「鳩之澤溫泉」體驗一回!這個全台唯一的夢幻藍色溫泉,還能同時享受山林芬多精,實在太美好! 於 www.marieclaire.com.tw -

#40.太平山鳩之澤溫泉泡湯去!走訪見晴步道、鳩之澤溫泉療癒身心

這次的一日遊小編是在礁溪轉運站上車,由接駁的司機大哥兼任導覽人員,一上車大哥就告訴我們,太平山一年365天有200多天都在下雨,所以碰到下雨是很正常的 ... 於 blog.owlting.com -

#41.相鳩來煮蛋鳩之澤重新開放- 地方新聞 - 中國時報

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的鳩之澤,因藍色溫泉與自然步道而聞名, ... 相鳩來煮蛋」,也要藉此讓遊客了解,煮蛋不只有清水地熱,還有鳩之澤! 於 www.chinatimes.com -

#42.太平山、羅東林業文化園區、宜蘭自然步道適度解封措施一次看

7.鳩之澤溫泉區泡湯及煮蛋槽不開放。 8.夜觀貓頭鷹、生態綠網、觀星等活動,取消辦理。 9.假日公車恢復行駛,平日公車停 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#43.鳩之澤溫泉(溫泉煮蛋)@太平山- 宜蘭- abic愛貝客親子遊

地址: 宜蘭縣大同鄉燒水巷25號 · 電話:(03)980-9603 · 營業時間:09:00-19:00 · 價位:太平山門票150元(假日200元)、7-12歲100元、3-6歲10元。 · 停車場:有 ... 於 www.abic.com.tw -

#44.〈時評〉鳩之澤煮蛋區| 台灣英文新聞 - Taiwan News

今年元旦假期最夯的新聞,莫過於宜蘭太平山森林遊樂區的鳩之澤溫泉,因為新的步道開放,園內煮蛋設備重新整修,一天內擠進了4000多位遊客。 於 www.taiwannews.com.tw -

#46.太平山遊樂區鳩之澤溫泉湯屋及煮蛋槽重新開放 - 中華日報

記者林坤瑋/宜蘭報導配合中央流行疫情指揮中心宣布自七日起放寬部分防疫措施,太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉家庭湯屋與煮蛋槽區域重新開放使用, ... 於 www.cdns.com.tw -

#47.鳩之澤溫泉煮蛋區重新開放以後到太平山也能煮蛋啦 - 旅遊

來到太平山國家森林遊樂區的鳩之澤,除了可體驗全台最棒的藍色溫泉及自然步道外,也可以體驗溫泉煮蛋樂趣! 於 travel.setn.com -

#48.宜蘭太平山鳩之澤溫泉,假日親子煮蛋、泡湯 - 拉拉桑's 旅遊足跡

這裡,不只是大家冬日舒服泡湯的好選擇一旁的溫泉煮蛋區、鳩之澤自然步道更是適合來趟愉快的假日小旅行重溫煮蛋、煮玉米的樂趣在欣賞太平山各處秀麗風景的 ... 於 shotrip.com -

#49.【親子旅遊】太平山鳩之澤溫泉,煮蛋槽及家庭湯屋開放!

配合中央流行疫情指揮中心宣布放寬部分防疫措施,太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉家庭湯屋與煮蛋槽區域重新開放使用,大眾池(半露天裸湯和戶外SPA ... 於 tw.news.yahoo.com -

#50.太平山解封!湯屋、煮蛋槽開放5山屋降載3分之2 - 蘋果日報

配合中央流行疫情指揮中心宣布9/7起放寬部分防疫措施,林務局今宣布,自該日起開放森林育樂場域解說導覽服務預約、太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉 ... 於 tw.appledaily.com -

#51.【宜蘭】太平山鳩之澤溫泉。滑溜到爆炸的美好溫泉體驗。此生 ...

有來太平山遊玩的朋友千萬不能錯過這個超美好的溫泉體驗..... 其泉質真的非常值得推薦...愛泡湯的朋友。錯過鳩之澤溫泉真的人生要遺憾了 ... 於 blog.xuite.net -

#52.湯屋泡湯心得、溫泉煮蛋池好好玩~(太平山森林遊樂區)

因為戶外湯跟湯屋我都有使用過,這篇文章來分享鳩之澤溫泉湯屋泡湯跟溫泉煮蛋心得! DSC02416. 【宜蘭太平山-相關行程推薦】. <KKday> 95折優惠碼 ... 於 ksk.tw -

#53.【太平山接駁車】平日也能預約巴士!鳩之澤、見晴懷古步道

而為了改善平日交通的問題,特別平日開設一趟預約制來回專車,民眾可以多加利用,而民眾非常期待的翠峰湖接駁車也開放預約了,且只要2人就可成行! ☆新的一年,想知道有 ... 於 eatmary.net -

#54.太平山森林遊樂區重新開放:鳩之澤溫泉湯屋及煮蛋槽 - 葛瑪蘭 ...

疫情期間暫時關閉的太平山國家森林遊樂區「鳩之澤溫泉湯屋及煮蛋槽」,已重新獲得開放使用;惟,大眾池(半露天裸湯和戶外SPA溫泉區)仍暫不開放。 太平山 ... 於 www.kamalan-news.com -

#55.宜蘭太平山「鳩之澤溫泉」重新開放!「網美打卡」必去露天 ...

除了自然步道開放,終於又可以泡溫泉、煮溫泉蛋了!而餐廳自8月起開始進行翻新整修,暫無供餐,目前僅有簡易販賣部。 圖片來源 ... 於 ebcbuzz.com -

#56.【宜蘭大同】鳩之澤溫泉-太平山下~泡溫泉X煮溫泉餐 - 媽咪拜

鳩之澤 與小柔上次介紹的土場車站相隔不遠,中間是太平山國家森林遊樂區的售票口.入園門票:※假日全票:200元.半票:100元(軍警、學生請憑証購. 於 mamibuy.com.tw -

#57.旅遊微解封!宜蘭太平山總量上限800人鳩之澤溫泉僅開放家庭 ...

蹦蹦車及中間展示館暫停開放。 △▽太平山翠峰湖冬季限定美景登場,滿水位時,. △羅東林管區所轄自然步道有不同開放情況 ... 於 travel.ettoday.net -

#58.宜蘭太平山景點一日遊|森林蹦蹦車.鳩之澤溫泉.見晴懷古步道.翠 ...

太平山森林遊樂園幾乎每個景點都有規畫停車場,不過假期感覺停車位還是供不應求呀,滿分當天 ... 現在開放讓旅人搭乘參觀,一台列車最多可載90個人。 於 fullfenblog.tw -

#59.森林育樂場域即日起再鬆綁通鋪式山屋住宿首度開放 - 農傳媒

自9月10日起,嘉明湖山屋等5處登山山屋首度開放入住。 ... 全臺國家森林遊樂區僅太平山國家森林遊樂區有開放的溫泉設施,即日起也開放鳩之澤溫泉家庭湯屋及煮蛋槽 ... 於 www.agriharvest.tw -

#60.【宜蘭太平山懶人包】景點、交通、一日遊行程規劃 - 台灣旅行趣

太平山交通; 太平山景點-鳩之澤溫泉; 太平山景點-蹦蹦車x 茂興車站 ... 地址:宜蘭縣南澳鄉平元林道交通:太平山遊客中心開車1小時開放時間(觀景 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#61.宜蘭.大同-鳩之澤溫泉區煮蛋去,同時可以泡湯、用餐、漫步森林

鳩之澤 溫泉,早期稱之為仁澤溫泉的溫泉勝地位於太平山腳下,聽說小時候我媽常帶我們來,但.....我真的沒印象2020年10月重新開放的鳩之澤,可以煮蛋、 ... 於 vivi0010.pixnet.net -

#62.【宜蘭】來去爬吧! 放在心上很久的山鳩之澤自然步道登十字路山

十字路山位於太平山遊樂區的鳩之澤自然步道內起登 ... 煮蛋區未開放. 09:22 多望吊橋 ... 再往右走鳩之澤手作步道去看鳩澤索道和仁澤吊橋遺跡. 於 hiking.biji.co -

#63.太平山1 日遊

開放 時間:06:00-20:00. 太平山園區門票平日150, ... 鳩之澤溫泉煮蛋區全新開放! ... 到太平山除了搭蹦蹦車外,周邊還有哪些好玩景點可以前往? 於 skvelaautoskola.sk -

#64.宜蘭新景點》鳩之澤溫泉,提竹簍地熱溫泉煮蛋 - 小兔小安 ...

建議可以安排一趟太平山森林園區之旅唷。 2021年最新公告資訊:. 鳩之澤溫泉湯屋及煮蛋槽自110年9月7日起開放. 煮蛋槽 ... 於 bunnyann.com -

#66.黃金森林!太平山台灣山毛櫸漸轉金黃美景人氣蹦蹦車11/1復駛

另外,太平山莊餐廳11月1日起,開放合菜供餐,室內人數上限150名。至於鳩之澤溫泉區,家庭湯屋、大眾池、露天SPA區,以及男女裸湯區陸續開放。 於 udn.com -

#67.整修逾半年太平山「鳩之澤溫泉」重啟 - Tvbs新聞

... 就有的「鳩之澤溫泉」,一直是宜蘭太平山森林遊樂區裡的重要景點,不過從去年九月開始因為園區整修,整整關閉了半年多,直到今天,終於重新開放, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#68.[宜蘭] 下次不敢之~翠峰湖及鳩之澤溫泉~一天來回 - 羊家的美好 ...

... 車目前都沒有開放,親愛的就說我們要去翠峰湖,售票人員說今天剛好開放(我心想,難不成之前都沒開放嗎),二人一車總共是300元(半票),接著不 ... 於 clearicemoon.pixnet.net -

#69.太平山「鳩之澤溫泉」延長冬季營業時間 - 雲林縣政府農業處

太平山國家森林遊樂區自2015年起推出「鳩之澤溫泉星光票」,遊客凡於下午四點後 ... 為提供遊客不同的泡湯經驗,開放之泡湯設施有露天SPA 池及男女裸湯區(家庭野湯區 ... 於 agriculture.yunlin.gov.tw -

#70.【限時優惠】太平山一日遊| 鳩之澤溫泉&見晴懷古步道& 翠峰湖

帶你從台北市區出發!前往宜蘭熱門景點推薦鳩之澤溫泉,近期重新開放帶你體驗溫泉煮食體驗! ... 一旁有鳩之澤自然步道,山林裡空氣清新、景色宜人,很適合全家出遊。 於 m.kkday.com -

#71.鳩之澤一樓餐飲及零售商品服務試辦短期標租! - 宜蘭新聞網

羅東林管處在今年完成鳩之澤本館的整修工程後,將先試辦一年對外短期招租,把一樓空間導入民間經營理念及創意,提供更優質便利的餐飲及零售商品,讓遊客有 ... 於 www.travelnews.tw -

#72.鳩之澤溫泉(原仁澤溫泉) - 大同鄉- 宜蘭縣- 台灣旅遊資訊

這裡設有露天SPA池、裸湯區,並打造煮蛋槽供遊客DIY煮蛋體驗,是森林溫泉之旅的首選景點。 營業(開放)時間:. 09:00-19:00,寒暑假均為假日。 洽詢電話039 ... 於 www.travelking.com.tw -

#73.宜蘭太平山–鳩之澤溫泉–隱身翠綠山谷的美人湯溫泉@ 過期牛奶

原本因邊坡崩塌而進行整修好一段時間的「鳩之澤溫泉」,預計於從2020/10/01日開始,溫泉、煮蛋槽及自然步道等設施終於要恢復開放了,涼爽的秋天又多一個泡湯的好地方囉 ... 於 www.kkgo.info -

#74.宜蘭太平山「鳩之澤溫泉」10/1重新開放,整片國家森林陪你 ...

在今年6月中旬,通往鳩之澤的道路發生邊坡崩塌,因此進行長達3個半月的復舊工程,官方預計在10/1重新開放!除了自然步道開放,終於又可以泡溫泉、煮溫泉蛋 ... 於 www.bella.tw -

#75.宜蘭最新熱點,鳩之澤溫泉!「藏在森林裡的夢幻藍色 ... - ELLE

台灣最夢幻的露天溫泉!隱身在宜蘭太平山國家森林遊樂區裡的「鳩之澤溫泉」,近期開放,泉水呈現夢幻的淡藍色與乳白色漸層色,美得被封為「台版冰島藍 ... 於 www.elle.com -

#76.2021【太平山森林遊樂區】遊園全攻略!10大景點&門票資訊 ...

在溫泉之外,此區還有條全長1.1 公里的「鳩之澤自然步道」,步行來回約需1 小時時間,步道海拔約520 公尺,以中低海拔常綠闊葉樹林為主,是條可供悠閒漫步 ... 於 www.klook.com -

#77.宜蘭鳩之澤溫泉.裸湯.湯屋推薦|太平山限定景點泡溫泉半日遊

Kiwi就依照自己時間還走步道~這樣慢慢拍照的來回也差不多可以來煮玉米。 宜蘭鳩之澤步道. 鳩之澤自然步道真的很生態,生態到會覺得隨時都會有蛇出沒~. 於 ikiwi.tw -

#78.【宜蘭大同】鳩之澤溫泉-太平山下~泡溫泉X煮溫泉餐~溫泉蛋

鳩之澤 與小柔上次介紹的土場車站相隔不遠, 中間是太平山國家森林遊樂區的售票口。 入園門票: ※ 假日全票:200元。半票:100元(軍警、學生請憑証購 ... 於 mei30530.pixnet.net