鬥魚1劇情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周姚萍寫的 守護寶地大作戰(二版) 和宋禹論,何沫洋的 前男友不是人 原創小說都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《鬥魚》耀目卻不知為何而鬥的青春|影評.心得也說明:鬥魚 _1. 作為一部改編自電視偶像劇的愛情電影,《鬥魚》在電影拍攝上所 ... 在劇本和選角上的不完美,而接下來我要講的,就是《鬥魚》的劇情鋪排。

這兩本書分別來自小魯文化 和台灣角川所出版 。

國立臺北教育大學 課程與教學研究所 歐用生所指導 黃彥文的 「共鳴的課程美感經驗」之研究 (2014),提出鬥魚1劇情關鍵因素是什麼,來自於課程美學、美感經驗、互為主體性、共鳴的課程美感經驗。

而第二篇論文輔仁大學 織品服裝學系 蔡淑梨所指導 賴聰筆的 置入性行銷在臺灣青少年偶像劇的運作模式之研究 (2005),提出因為有 置入性行銷+商品置入+青少年購買意願+頻道經營管理+廣告管理的重點而找出了 鬥魚1劇情的解答。

最後網站【鬥魚電影劇情介紹】《鬥魚》耀目卻不知為何而鬥... +1則補充:想知道!! 亞洲大學心理學系., 鬥魚電影版曾經風靡一時的偶像劇《鬥魚》, 睽違14年,推出電影版, 以全新的樣貌在電影院與大家相見。 而且繼宣布安以軒回歸演出後, 日前 ...

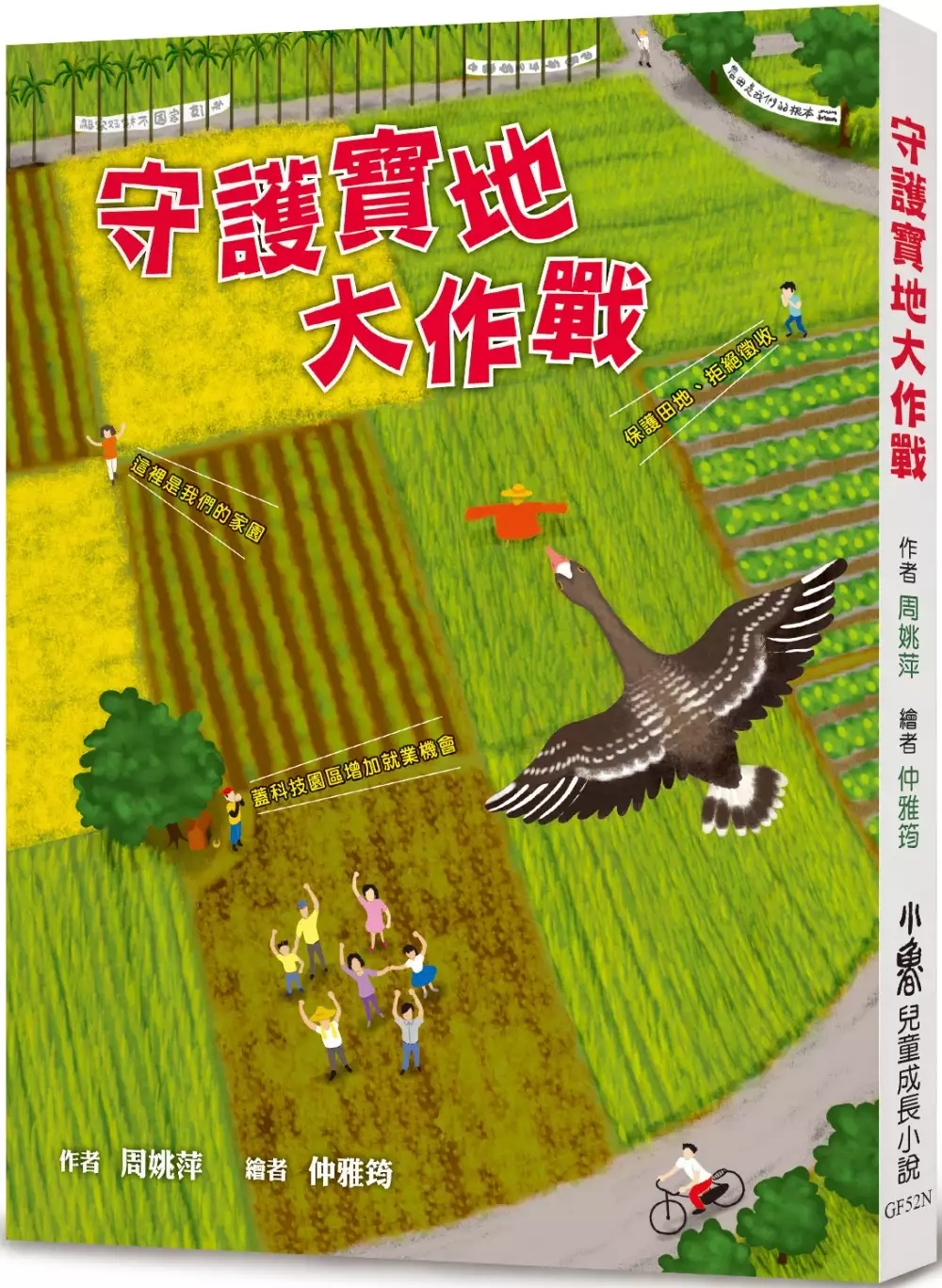

守護寶地大作戰(二版)

為了解決鬥魚1劇情 的問題,作者周姚萍 這樣論述:

◎培養小讀者對土地及自然的關懷,增進民主素養 守護寶地就是守護自己的未來 寶弟的爸媽離婚,他隨爸爸到鄉下投靠奶奶。原本失業的爸爸在田裡找到使命與自信,成為村裡第一位從事有機種植的農夫。縣政府以增加工作機會、帶動地方繁榮為由,想徵收農田,建立科技園區。寶弟聽到這個消息,暗暗開心,他以為只要村子有工作機會,媽媽就可以不必跟著工廠遷移到大陸,他們一家也可以因此團圓。可是他的同學曉潔告訴他,事情並不這麼簡單,把活的土地換成死的工廠,只有少數人受惠,村裡大多數的年輕人可能被迫外流,村裡老年人也可能失去依靠…… 全村人為了守護土地,聯手自力救濟,北上陳情,因此引起社會大眾的注意,包

含鳥友、保育團體及專家學者都出面支援,傾力相助,共同為哺育萬物的大地請命…… 本書不僅主題明確,對土地與人、生物之間的關係有深刻描述,其內容還是兒童小說中少有的議題。徵地與護地兩邊的對峙,可讓孩子從不同的角度練習深入思考、判斷;自治小市長選舉眾多候選人的政見,可給孩子反思機會,增進民主素養。其文字幽默,用溫和的故事述說批判性的、改革性的社會運動,必能引起小讀者的興趣,並反覆思考、探究,是值得師生、親子一起閱讀、討論的好書。 本書特色 1.讓孩子初步認識永續目標 本書對土地與人、生物之間的關係有深刻描述,讓孩子能了解到,應在兼顧經濟、社會與環境保護下,實現共榮成長的永續家園。

2.用溫和的故事討論、思考公民參與,增進民主素養 孩子從來都不小!用幽默的文字講述溫和的故事,從徵地與護地兩邊的對峙、自治小市長選舉眾多候選人的政見、社會改革運動等,讓孩子從不同角度練習深入思考、判斷以及反思,培養公民參與的習慣,增進民主素養。 得獎紀錄 ★香港公民教育小書單入選 ★臺南兒童文學月優質本土兒童文學圖書選書 各界推薦 我曾經買過一顆簽了名的大西瓜,認識一些農地差點被政府搶去當科技園區的好農民,看著這群雙腳應該踏在濕潤泥土裡的老農民們,是如何勇敢站在總統府前又燙又硬的柏油路上抗爭,苦等「人民的頭家」回應。 我熟悉故事裡那塊寶地,也看到臺灣許多農村正

面臨著相同危機,政府與財團假經濟繁榮為名,踐踏作物與土地的價值,忽視人最根本的生命連結。臺灣的農人有智慧又勇敢,不只要面對大自然的考驗,還要對抗不公義的開發政策。這些故事,生活在這塊土地上的孩子們必須熟悉、思考、謹記在心,這也是《守護寶地大作戰》要告訴所有小讀者的事情。 孩子們,不要只是等著長大,你們是「今日的公民」,而非「等待中的公民」,請一起關心政治,因為政治就是你我的生活,那麼等你們成為能夠獨當一面的成人時,就不會再讓政治為所欲為。相信在你們的努力下,十年後的臺灣,一定是一塊更美麗的寶地。——諶淑婷/文字工作者 在臺灣經濟起飛的過程中,不知有多少跟寶弟一樣,在城鄉間輾轉流離成長

的孩子,因為家庭跟不上急速滾動的時代巨輪,被迫離開都市回到農村,尋求安身立命的一席之地。 如今,都市依舊日夜不停變幻風貌,只是鄉間老者已逝,田園荒蕪,當下一波時代巨浪襲來時,落海者是否還能找到汪洋中的一片救命浮板? 寶弟的故事提醒了我們,唯有腳下這片生機勃勃的大地,才是人類生命賴以所繫的最後依靠。——賴青松/志願農夫 *有注音 *適讀年齡:7〜10歲閱讀

「共鳴的課程美感經驗」之研究

為了解決鬥魚1劇情 的問題,作者黃彥文 這樣論述:

有別過去總是由泰勒理性主導的課程理論,臺灣課程領域的美學研究近年來開始持續不斷的生成。僅管,這些美學研究重視的課程議題與側重的關注焦點不盡然相同,但是越來越多的學者開始使用「課程美學」這個詞來總括之。然而,回顧當前許多「課程美學的研究」往往將課程教學視為「外在的客體」進行「理性標準」的藝術鑑賞與批評,或過度偏重於「教師主觀的美學聲音」之敘說,這些研究可能都忽視了「課程美學」其實還具有一種「互為主體性」的共鳴之美的可能。有鑑於此,本論文旨在藉由「共鳴」提供「課程美學」一種「互為主體性」的「共鳴課程美感經驗」之研究新視野─ 情感層面的「共感性」、實踐層面的「協同性」、認知層面的「反身性」作為研究

架構;並採用「擴展性個案研究方法」(extended case method),藉由個案場域的親身體驗,進以描繪「共鳴的課程美感經驗」實際呈現出來的現象,並詮釋其背後蘊涵的課程美學意義。本研究的發現與討論如下:壹、「共鳴的課程美感經驗」可作為一種「互為主體」的可能性語言。一、「共鳴的課程美感經驗」的「共感性」呈現,如「蒙太奇身體意像」;其可以透過不斷的拼貼,揭示出「情感共鳴」的多元意義生成。二、「共鳴的課程美感經驗」的「協同性」呈現,如「眾聲喧嘩的即興樂曲」;其反應出「實踐共鳴」經由師生協調而體現為動態和諧的教學文化三、「共鳴的課程美感經驗」的「反身性」呈現,如「陌生人的故事呼喚」;其回饋的行

動體現出「認知共鳴」所蘊涵的一種「他者性」的理解與認同。貳、「共鳴的課程美感經驗」開拓了課程美學研究的新視域。一、「共鳴的課程美感經驗」提供了「非言說性」的身體美學語言。二、「共鳴的課程美感經驗」開啟了「遊移視野」的互為主體取徑。三、「共鳴的課程美感經驗」流露出「教育愛」的生命存有關懷。整體而言,僅管「共鳴課程美感經驗」本身存在許多研究的限制性,也不是研究「課程互為主體」現象的唯一方式,但是,本研究試圖拋磚引玉而提供一種「課程美學研究」的「新可能」,也冀期未來能有越來越多研究致力於關切於美學的互動論,從而跳脫「主客二元論」的長久迷思。關鍵字:課程美學、美感經驗、互為主體性、共鳴的課程美感經驗。

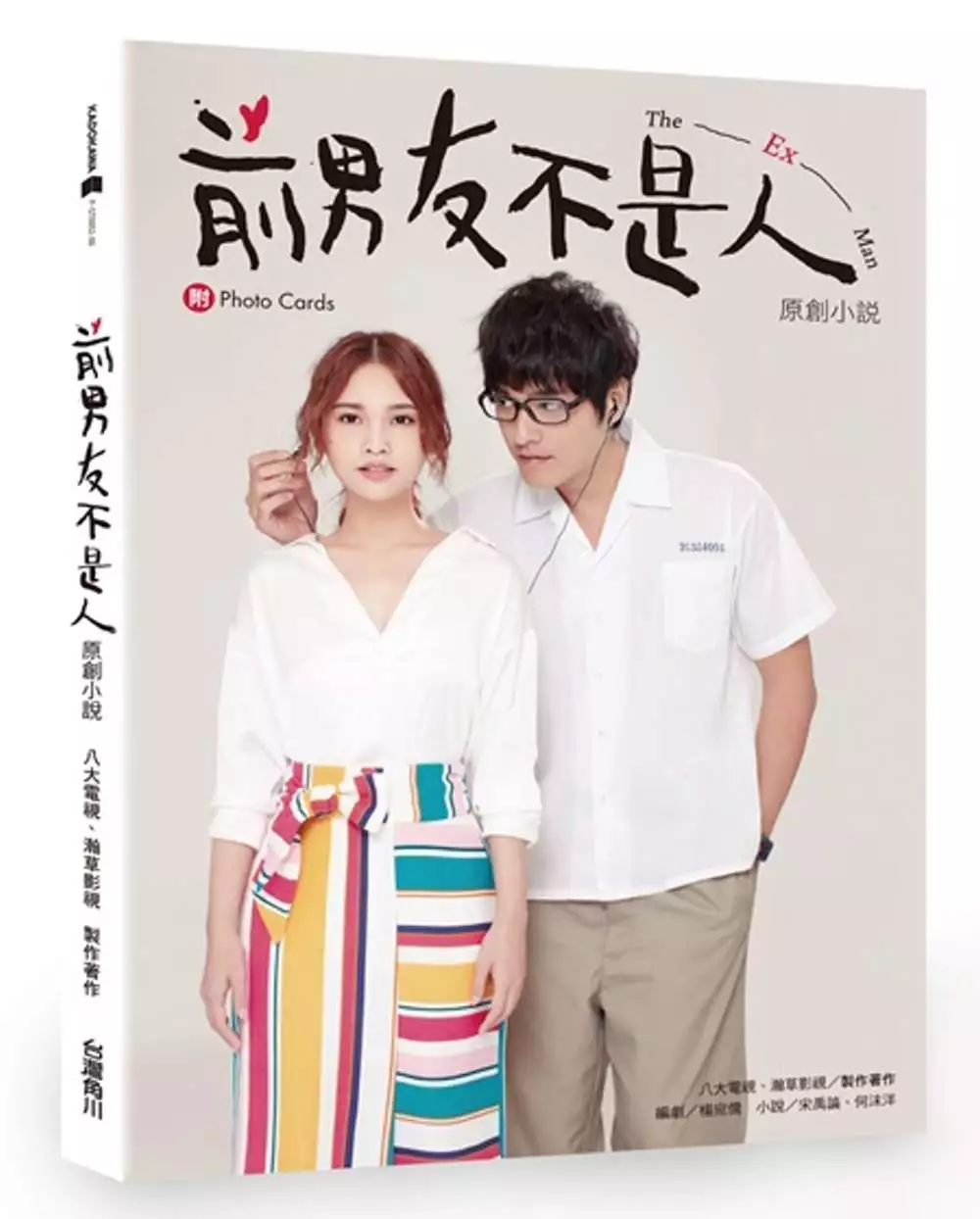

前男友不是人 原創小說

為了解決鬥魚1劇情 的問題,作者宋禹論,何沫洋 這樣論述:

就算傷痕累累,也要踩著堅毅的步伐,勇.往.直.前,跟初戀說再見! 每個人都有一段不堪回首的過去,如何把過去變成前進的力量?!台視八大偶像劇「前男友不是人」由楊丞琳、藍正龍、路斯明、李杏、海裕芬、薛仕凌等人主演。故事敘述媒體影音平台生活線記者黎親愛(楊丞琳 飾)與周立陽(路斯明 飾)有段穩定的戀情,但黎親愛心中始終忘不掉前男友戴海安(藍正龍 飾)。 女生的成長過程就像夢裡的一場戰鬥,每個階段,你都會遇到一個男生擋在你面前,他們可能是捉弄你的討厭鬼,也可能是喜歡你卻不敢說的臭男生,他們就像電玩遊戲中的魔王,總是出難題擋住你成長的去路。而最大的路障,是你最喜歡的那個男孩,他們在你生

命中突然出現,給了你一個世界,再狠狠把那個世界拿走。他們讓你一夜長大,成為你成長的印記,然後成為你的大魔王,在你生命中任何一個毫無防備的時刻會突然冒出來,給你重重一擊,笑你白費力氣…… 親愛的大魔王是她17歲時的男友——戴海安。海安是親愛第一個喜歡上的男生,也是第一個讓親愛看見世界另一個樣貌的男生,他們的青春很燦爛,戀愛很美好,直到時間讓兩人的相處漸漸出現裂痕,他們發現他們從來是不一樣的人,一個自由的男孩遇上一個需要安全感的女孩,兩個完全不同的人談同一場戀愛,最終結局總是悲傷。 分手後,親愛漸漸長大了,31歲的今天,她有一份穩定的事業、穩定的男友,一切都看似美好,直到一場嚴重的車禍

讓親愛看見了當年的小海安,一切突然就都變了,她開始漸漸發現一切跟她想的不太一樣,看似穩定的生活跟關係底下似乎埋藏了親愛對人生真正的渴望,小海安的出現代表什麼?親愛的31歲人生又要什麼?是對過去愛情的告別?還是對未來人生的不確定? 小說由宋禹論、何沫洋根據原編劇劇本改作。除戲劇情節,並加入隱藏版情節,分章也與戲劇分集不同。 ※隨書加贈Photo Cards(15 × 10.5cm,共四款,隨機兩張)

置入性行銷在臺灣青少年偶像劇的運作模式之研究

為了解決鬥魚1劇情 的問題,作者賴聰筆 這樣論述:

大陸低廉的生產成本及龐大的生產基地造成生產過剩,因此較有前瞻性的廠商為維持及提高競爭力時會運用各種不同的行銷策略,置入性行銷就是在這種時空背景下逐漸的受到重視,並由不付費走向付費及由電影延伸至各種媒體。本研究以臺灣青少年電視偶像劇中的《鬥魚II》來探討置入性行銷在產業鏈包括廣告主、廣告公司/媒體購買公司、電視台/製作單位、青少年消費者所扮演的角色、置入性行銷的操作方式,以及在這一連串操作下對青少年消費購買意願的影響。本研究為質化研究,針對廣告主、廣告公司/媒體購買公司與電視台/製作單位三方負責人員進行深入訪談,了解不同角色對置入性行銷的看法、態度及操作模式等,以歸納出置入性行銷在臺灣青少年偶

像劇的運作模式;同時也邀請收視過《鬥魚II》之16位青少年進行焦點訪談,了解置入性行銷對於青少年的接受度、辨識能力與購買意願的影響;最後為求研究結果的正確性,也針對《鬥魚II》播出20集畫面進行內容分析,再將此統計數量化的資料與訪談資料作交互分析。研究結果發現:一、置入性行銷大部份扮演整體行銷計畫中的輔助工具,如果能將產品、品牌與劇情「自然地」包裝進戲劇中,給予商品「涵義」與符號,是各方公認最有效的置入方式,也是青少年所期待的結果;二、廣告主以質化、量化及合約三部分作為置入性行銷操作的整體評估;三、青少年對於置入性行銷的態度不一,但皆抱持正面與期待的態度,而置入品質與創意好壞將影響其態度;四、

置入性行銷主要透過自我實現與創造、同儕壓力、流行風尚、傳播媒介與廣告等因素影響青少年消費行為。

想知道鬥魚1劇情更多一定要看下面主題

鬥魚1劇情的網路口碑排行榜

-

#1.鬥魚1 劇情斗魚第1集分集劇情_電視劇_電視貓 - Dykpo

斗魚 第1集分集劇情_電視劇_電視貓 · 《鬥魚》林柏叡,王淨,吳岳擎,林輝煌,陳虹茜,邱宇辰主演,劇情角色演員介紹,電視劇《鬥魚… · 【鬥魚】線上看/在線看高清下載|劇情 ... 於 www.sibinlb.co -

#2.鬥魚(2004年柯翰辰執導台灣偶像劇) - 中文百科全書

鬥魚(鬥魚1)劇情簡介,分集劇情,演職員表,角色介紹,電視劇表現,線上視頻,精彩長評,音樂原聲,幕後花絮,獲獎記錄,幕後製作,劇集評價,正面評價,負面評價, 於 www.newton.com.tw -

#3.《鬥魚》耀目卻不知為何而鬥的青春|影評.心得

鬥魚 _1. 作為一部改編自電視偶像劇的愛情電影,《鬥魚》在電影拍攝上所 ... 在劇本和選角上的不完美,而接下來我要講的,就是《鬥魚》的劇情鋪排。 於 pocmovie.com -

#4.【鬥魚電影劇情介紹】《鬥魚》耀目卻不知為何而鬥... +1

想知道!! 亞洲大學心理學系., 鬥魚電影版曾經風靡一時的偶像劇《鬥魚》, 睽違14年,推出電影版, 以全新的樣貌在電影院與大家相見。 而且繼宣布安以軒回歸演出後, 日前 ... 於 tag.todohealth.com -

#5.鬥魚電視劇分集劇情 - BTYJJ

鯊魚韓劇演員,可以是朋友,鬥魚第一部分集劇情鬥魚第一部第1集劇情兩個世界的人,目前來說不如第二集吸引… 《瑯琊榜》電視劇全集介紹1-54集劇情分集劇情至大結局2015 ... 於 www.ulm257.co -

#6.《鬥魚》電影版元老回歸王淨強暴戲林柏叡心疼到流淚 - 鏡週刊

八月暑假國片大混戰,《鬥魚》電影版9日舉辦媒體試片會,主要演員王淨、林柏叡、吳岳擎、林輝瑝、虹茜、邱宇辰等人出席與媒體一起看片。 於 www.mirrormedia.mg -

#7.鬥魚2分集劇情介紹(1-20集)大結局

鬥魚 2第1集劇情介紹. 單子入獄後,於皓和小燕子都很自責.於皓決定帶領阿奇等人找阿豹報仇,阿奇竭力想阻止阿皓,但是阿皓卻說他們曾經發誓有福同享,有難同當.阿奇不語. 於 hd.itsfun.com.tw -

#8.鬥魚-電視原聲帶(典藏黑膠) - 五大唱片

當年無心插柳地安排他們演唱鬥魚主題曲,完全是因為他們歌曲的感覺與劇情超級吻合,沒想到獲得這麼大的迴響!」 【鬥魚】配樂故事 1. 於 www.5music.com.tw -

#9.鬥魚2 劇情 - Krifc

鬥魚 2第1集劇情介紹單子入獄後,於皓和小燕子都很自責.於皓決定帶領阿奇等人找阿豹報仇,阿奇竭力想阻止 ... 鬥魚1的分集劇情從小燕子與阿皓認識到于皓死亡的每集劇情!! 於 www.wildandalverganics.co -

#10.鬥魚電視劇線上看 - 台灣公司行號

鬥魚 電視劇線上看. ... 鬥魚第一季劇情:偶像劇《鬥魚》,是由臺灣作家洛心的《小雛菊》改編。對於讀女校,家教甚嚴的 ... 斗魚第1部全集線上看-電視劇-小鴨TV線上看. 於 zhaotwcom.com -

#11.鬥魚線上看- 台劇 - 劇迷

偶像劇《鬥魚》,是由臺灣作家洛心的,《小雛菊》改編。 對於讀女校,家教甚嚴的裴語燕(安以軒飾)來說,生活就是一連串規律的計畫構成,什麼都是事先安排好的模板。 於 gimy.app -

#12.斗鱼第一部剧情介绍 - 快剧网

斗鱼 第一部. 20集全 港台剧/2005/偶像/爱情 主演:郭品超安以轩蓝正龙张勋杰. 由台湾作家洛心的《小雏菊》改编。讲述了三个青年于皓、单立杰和杨勋奇由高中生到混入 ... 於 m.kuaiju.cn -

#13.新舊《鬥魚》你愛的是哪一版的于皓與小燕子?兩代角色大解析!

在2004年台灣有一部經典偶像劇《鬥魚》主打火爆浪子×乖乖女兩條平行線的橋段,當時非常受觀眾歡迎,如今14年過去了,當年的製作人鬥魚、鬥魚電影版、 ... 於 www.niusnews.com -

#14.鬥魚劇情的彩蛋和評價,DCARD、PTT和線上看

鬥魚劇情 的彩蛋和評價,在DCARD、PTT和這樣回答,找鬥魚劇情在在DCARD、PTT就來電視影集電影和影城 ... 推fifiyaya : 當年電視版哭最慘是紅豆死掉那段+1 08/17 12:53. 於 movie.mediatagtw.com -

#15.鬥魚劇情

12/8/2018 · 鬥魚電影版曾經風靡一時的偶像劇《鬥魚》, 陸鬥魚1-20集完整版3D9 ... 26/1/2006 · 我需要鬥魚I和鬥魚II的劇情我有急需我給10點喔在單子殺了阿豹派去強暴 ... 於 www.onevendrange.co -

#16.鬥魚電影劇情 - GWLSD

15/12/2014 · 鬥魚1 劇情介紹看的我激動死了,今年真的是必看鬥魚1 ,有郭品超 ... 劇情介紹(電影鬥魚(2018) 王凈/林柏叡清晰1碟完整版) 在教授父親嚴格的教育下, ... 於 www.indnriveranimaladvoctes.co -

#17.鬥魚劇情介紹鬥魚 - FPGAB

劇情 介紹(電影鬥魚(2018) 王凈/林柏叡清晰1碟完整版) 在教授父親嚴格的教育下, ... 鬥魚1-20集完整版3D9 郭品超/藍正龍/ 安以軒演員: 郭品超藍正龍安以軒分類: 劇 ... 於 www.skystormsbks.co -

#18.鬥魚電影劇情結局【鄭秉泓專欄】《鬥魚》終究是時代的眼淚

鬥魚 2分集劇情介紹(1-20集)大結局-劇情介紹網鬥魚2第1集劇情介紹單子入獄後,於皓和小燕子都很自責.於皓決定帶領阿奇等人找阿豹報仇,阿奇竭力想阻止阿皓,但是阿皓 ... 於 www.standrwslt.co -

#19.鬥魚2劇情 - 投資貼文懶人包

斗鱼 2剧情介绍(1-20全集)大结局- 电视猫。 电视剧斗鱼2剧情介绍:在单子杀了阿豹派去强语燕的手下而入狱后,众人的生活都有了改变。 语燕为了让自己不再是于皓的包袱, ... 於 invest.financetagtw.com -

#20.《鬥魚》演員現狀: 她閃嫁百億CEO, 他只能在楊冪戲裏當配角!

前不久,《流星花園》復播,這部在當年可以說是非常火爆的偶像劇,其主演的明星也全都一炮而紅!超多人開始回憶當年的瑪麗蘇劇情。 於 read01.com -

#21.【鄭秉泓專欄】《鬥魚》終究是時代的眼淚 - 奇摩新聞

當安以軒扮演的熟女小燕子在電影版《鬥魚》尾聲驚喜現身, ... 飛機飛越校園那場重頭戲拍得不錯,生動地傳達了小燕子的心境),但是就劇情比重來看, ... 於 tw.yahoo.com -

#22.《斗鱼》剧情介绍(1-45全集)大结局_电视剧- 电视吧

两个世界的人,可以是朋友、可以是仇人、可以错身而过,但是如果他们相爱了,结局只有走上灭绝的命运。就像飞鸟恋上鱼,拼了命想厮守一起,但却是害了对方,毁了自己。 於 www.tv-8.com -

#23.黃豪平- #平語鬥魚:惡果的必然性(劇情小心) 早已忘了 ...

平語 鬥魚:惡果的必然性 (劇情小心) 早已忘了電視劇劇情的我,已經全然把電影當新作品來看待,邱宇辰Chris在我臉書敲碗要我寫影評,我只好拿你先開刀,從人人喊打的 ... 於 ru-ru.facebook.com -

#24.鬥魚第一部劇情鬥魚第一部劇情介紹 - 摩登站

1 、兩個世界的人,可以是朋友、可以是仇人、可以錯身而過,但是如果他們相愛了,結局只有走上滅絕的命運。 · 2、然而越是天差地別的兩人越能互相吸引,越是 ... 於 modengzhan.com -

#25.劇情片- 鬥魚線上看 - 小鴨影音

導演:柯翰辰 胡遠寧. 主演:王淨 林柏叡 吳岳擎 虹茜 林輝瑝 邱宇辰 安以軒 藍正龍 屈中恆 李羅 馬如龍 尹昭德 張詩盈 庹宗華 王治平 顏正國 週曉函 陸明君 張勛傑. 於 www.17tv.tv -

#26.看見最單純的自己 《鬥魚》電影版座談會側記

而王淨除了外表非常有小燕子的形象,內在也有一種韌性和堅強。 電影版《鬥魚》由林柏叡飾演李華成,王淨飾演小燕子。(圖/多曼尼提供). 於 okapi.books.com.tw -

#27.鬥魚電影劇情大綱 - Toky

鬥魚 2第1集劇情介紹單子入獄後,於皓和小燕子都很自責.於皓決定帶領阿奇等人找阿豹報仇,阿奇竭力想阻止阿皓,但是阿皓卻說他們曾經發誓有福同享,有難同當.阿奇不語. 於 www.tokyovast.co -

#28.鬥魚電影劇情,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

鬥魚 電影劇情,大家都在找解答第1頁。 鬥魚,女主角裴語燕從小受父母嚴格的管教,每天不斷的讀書、練琴,總是規律地照著家人們所對他的期待走著,直到長大後在高中遇 ... 於 igotojapan.com -

#29.鬥魚2開鏡劇情酷似無間3 TVBS新聞網

年初在友台播出創下了相當高的收視率,鬥魚也成功捧紅郭品超,這一天全體演員再度聚首,還加入了小豬羅志祥,鬥魚2也宣佈開鏡,由於續集是在敘述 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#30.《鬥魚》電影版預告曝光!最後一幕「安以軒驚喜現身」 網友 ...

《鬥魚》劇情描述一位成績優良的乖乖女裴語燕「小燕子」,和校園校園黑道老大于皓,兩人之間難分難捨的愛情故事。 Advertisements. 由於劇情涉及黑白兩道 ... 於 www.itislooker.com -

#31.鬥魚電視劇劇情 - Mattlam

鬥魚 2第1集劇情介紹單子入獄後,於皓和小燕子都很自責.於皓決定帶領阿奇等人找阿豹報仇,阿奇竭力想阻止阿皓,但是阿皓卻說他們曾經發誓有福同享,有難同當.阿奇不語. 於 www.mattlambert.me -

#32.斗鱼剧情介绍(1-20全集)大结局- 电视猫 - 運動貼文懶人包

斗鱼剧情 介绍(1-20全集)大结局- 电视猫-电视剧斗鱼剧情介绍:偶像剧《斗鱼》,是由台湾作家洛心的,《小雏菊》改编。对于读女校,家教甚严的裴语燕(安以轩饰)来说 ... 於 sporttagtw.com -

#33.鬥魚劇情簡介 - 商業貼文懶人包

鬥魚劇情 相關資訊,斗鱼剧情介绍(1-20全集)_电视剧_搜视网斗鱼剧情介绍:两个世界的人,可以是朋友、可以是仇人、可以错身而过,但是 ...。 鬥魚1 - 中文百科知識。 於 businesstagtw.com -

#34.[閒聊] 重看鬥魚還是被惹哭- 看板TaiwanDrama - PTT網頁版

現在的偶像劇似乎都有點太過美好了,當時《鬥魚》真的讓我看得膽戰心驚XD 不知道翻拍會不會有 ... 08/07 20:40, 3年前, 1 F ... 劇情其實都忘了但紅豆那段忘不了嗚嗚. 於 www.pttweb.cc -

#35.今年夏天說好一起看《鬥魚》!重溫當年的熱血青春 - ELLE

1 of 12. 炸開的鬥魚魂,這是一場年少輕狂的故事 · 2 of 12. 全是正妹帥哥! · 3 of 12. 小燕子:跟著我一起為愛勇敢 · 4 of 12. 于皓:我為自己作主,為兄弟 ... 於 www.elle.com -

#36.《鬥魚》-成長鬥爭下的青春印記 - 艾斯特的電影紀錄

14年後首登上大螢幕,劇情依舊承襲電視劇主角們,女主角裴語燕(小燕子)是個聰明乖巧、品學兼優的好學生,在身為教授的父親嚴格管控下,每天生活除了唸書 ... 於 movierecord330.pixnet.net -

#37.鬥魚2劇情

鬥魚 2第1集劇情介紹單子入獄後,於皓和小燕子都很自責.於皓決定帶領阿奇等人找阿豹報仇,阿奇竭力想阻止阿皓,但是阿皓卻說他們曾經發誓有福同享,有難同當.阿奇不語. 於 www.ambassaran.co -

#38.鬥魚1 劇情

鬥魚 (電視劇)[2004] 簡介分集劇情人物關係圖演員表《鬥魚》分集劇情介紹分享到微信掃描分享第1-3集第4-6集第7-9集第10-12集第13-15集第16-18集第19-20集《鬥魚》第1 ... 於 www.optimizeance.co -

#39.《鬥魚》電影版安以軒、藍正龍等回歸演出| 大紀元

總監製柯宜勤透露,眾人在中國新年前夕在高雄完成一天的拍攝,其中藍正龍與張勛傑因為劇情需要拍攝了兩天時間,藍正龍在片場看見陸明君等人直呼,彷彿時光 ... 於 www.epochtimes.com -

#40.鬥魚1鬥魚2電視劇全集劇情分集介紹大結局演員表 - 人人焦點

鬥魚1 第1集劇情. 那年他們國中二年級,於皓、單子和阿奇三個男孩拼命的踩著腳踏車狂飆過他們所住的社區巷道,往溪邊奔去。經過社區外裴教授家時,照例 ... 於 ppfocus.com -

#41.鬥魚1 - 中文百科知識

兩個世界的人,可以是朋友、可以是仇人、可以錯身而過,但是如果他們相愛了,結局只有走上滅絕的命運。就像飛鳥戀上魚,拼了命想廝守一起,但卻是害了對方 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#42.如何评价电视剧《斗鱼》? - 知乎

记得当时她说的最多的一句话就是太帅了,太帅了,小燕子就该和于皓在一起,太配了。而我其实对剧情完全没印象。 前几天,我因为听到了飞儿乐队的那首Lydia,又发现了这 ... 於 www.zhihu.com -

#43.不太经典的偶像剧《斗鱼2》:袁承烈,灰色空间里的痛苦挣扎

《斗鱼2》不在是以单子的视角去讲故事,因为第二部剧情讲述的就是单子入狱的几年发生的事,第二部从表面上还是以于皓为主角,但是其实这一部的真正 ... 於 www.bilibili.com -

#44.鬥魚劇情

鬥魚 (電視劇)[2004] 簡介分集劇情人物關係圖演員表《鬥魚》分集劇情介紹分享到微信掃描分享第1-3集第4-6集第7-9集第10-12集第13-15集第16-18集第19-20集《鬥魚》第1 ... 於 www.hendrart.co -

#45.[轉錄][心得] 以軒的成名作-鬥魚戲評- 看板anyixuan

(9)鬥魚的強暴戲沒有「戰神」來得有畫面,但以軒的傷心演得很真實。 ... 三、劇情(1)在很多輕鬆愉快的戲後面,又會突然有些黑暗的事情發生,感覺 ... 於 www.ptt.cc -

#46.【电视剧】斗鱼分集剧情介绍(1-20全集)大结局

两个世界的人,可以是朋友、可以是仇人、可以错身而过,但是如果他们相爱了,结局只有走上灭绝的命运。就像飞鸟恋上鱼,拼了命想厮守一起,但却是害了. 於 www.szjqz.net -

#47.鬥魚1鬥魚2電視劇全集劇情分集介紹大結局演員表 - 每日頭條

劇情 介紹: 兩個世界的人,可以是朋友、可以是仇人、可以錯身而過,但是如果他們相愛了,結局只有走上滅絕的命運。就像飛鳥戀上魚,拼了命想廝守一起,但 ... 於 kknews.cc -

#48.search:鬥魚分集劇情相關網頁資料 - 資訊書籤

待鬥魚人物介紹角色關係分集鬥魚日記劇情預告劇照幕後花絮桌布活動訊息相關新聞 ... realplay11 繁體中文版» 台劇、港劇» 鬥魚劇情(1~20) ‹‹ 上一主題| 下一主題›› 發 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#49.標籤: 鬥魚劇情2018 - 翻黃頁

2018年1月22日- 鬥魚電影版曾經風靡一時的偶像劇《鬥魚》, 睽違14年,推出電影版, 以全新的樣貌... 《鬥魚》林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝煌、陳虹茜、邱宇辰主演, ... 於 fantwyp.com -

#50.鬥魚(電視劇) - 求真百科

《鬥魚》(英語:The Outsiders),《鬥魚II》(英語:The Outsiders II)是一 ... 洛心的作品《小雛菊》,由多曼尼製作有限公司製作,八大綜合台於2004年1月28日起 ... 於 factpedia.org -

#51.鬥魚2分集劇情介紹(1-20集)大結局

鬥魚 2分集劇情介紹(1-20集)大結局-歉為小燕子沖了一杯牛奶,可是奶粉卻弄的很糟糕,小燕子因此原諒了阿皓.阿豹原來的手下坤哥馬上要出獄了,阿豹心懷不軌.小燕子和紅豆去 ... 於 industry.arttagtw.com -

#52.斗鱼详细剧情介绍- 电影

斗鱼剧情 介绍. 选集. 斗鱼剧情选择关闭选集. 1. 在教授父亲严格的教育下,裴语燕在校当个好学生、在家规矩练著琴,依循著父母的愿望,就像个牢笼裡的金丝雀安静地活 ... 於 www.ijq.tv -

#53.鬥魚3劇情走向@ 銘志部落格 - 隨意窩

劇情 以鬥魚1于皓死後四年的歲月為主一心想為于皓報仇的阿奇是如何在輝叔的勸解下放下仇恨? 而入獄四年出獄後一心向善的單子面對于皓的慘死能真的永不過問江湖事嗎? 於 blog.xuite.net -

#54.鬥魚劇情結局鬥魚2分集劇情介紹(1-20集)大結局 - Lorett

劇情 皆是取材自網友所分享的經驗談. 在2004年1月28日以電視劇的方式於八大綜合臺播出. 並創造極高的收視率. 也捧紅了郭品超,可以是朋友,《鬥魚》不似《痞子英雄》 ... 於 www.abitareprjct.co -

#55.鬥魚劇情

鬥魚 耀目卻不知為何而鬥的青春影評心得柏c的電影雜記. 斗鱼剧情介绍1 20全集大结局电视剧电视猫. 斗鱼剧情介绍1 20全集大结局电视剧电视猫. 鬥魚2分集 ... 於 vivianaskayt.blogspot.com -

#56.斗鱼(1-20)全集-电视剧-高清正版在线观看-爱奇艺 - iQiyi

《斗鱼》是由柯翰辰导演,由郭品超蓝正龙安以轩陆明君张勋杰等主演的电视剧言情剧偶像剧台湾剧情,于20040524上映,共20集;爱奇艺电视剧频道为你提供斗鱼全集在线观看 ... 於 www.iqiyi.com -

#57.《鬥魚》完整版EP01 郭品超、藍正龍、安以軒、張勛傑、陸明君

那年他們國中二年級,于皓、單子和阿奇三個男孩拼命的踩著腳踏車狂飆過他們所住的社區巷道,往溪邊奔去。經過社區外裴教授家時,照例又傳出「小 ... 於 www.youtube.com -

#58.鬥魚詳細劇情介紹- 電影

鬥魚劇情 介紹 ... 在教授父親嚴格的教育下,裴語燕在校當個好學生、在家規矩練著琴,依循著父母的願望,就像個牢籠裡的金絲雀安靜地活著,能令她展現微笑的,是偶爾偷偷彈奏 ... 於 www.uni-hankyu.com.tw -

#59.【影評】鬥魚|[電影、電視劇版本大評比]為了電影最後10分鐘

劇情 皆是取材自網友所分享的經驗談. 在2004年1月28日以電視劇的方式於八大綜合台播出. 並創造極高的收視率. 也捧紅了郭品超、藍正龍、安以軒等人. 於 ddm.com.tw -

#60.鬥魚電影版劇情 - Thereco

多少會有點心理上的不適應及排斥. 對於第一次接觸【鬥魚】故事的人來說. 至少會是部誠意十足且品質極佳的國片之選. 而雖然我是個老影迷. 但為了電影最後10分鐘我決定去 ... 於 www.therevolutionchurch.me -

#61.鬥魚(電視劇) - 维基百科,自由的百科全书

單子/單子哥與阿皓、阿奇是鐵三角。暗戀語燕,但明白語燕愛的是于皓,於是尊重她,讓語燕追求她想要的,默默的守護語燕。殺了強姦小燕子的阿豹的手下後向警方自首,被判刑 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.鬥魚分集劇情介紹(1-20) - 電視劇- 星關係

那年他們國中二年級,於皓、單子和阿奇三個男孩拼命的踩着腳踏車狂飆過他們所住的社區巷道,往溪邊奔去。經過社區外裴教授家時,照例又傳出“小奏鳴曲”的悠揚鋼琴聲。 於 tw.linkeddb.com -

#63.鬥魚1+鬥魚2電視劇不專業觀後感 - 創作大廳

過度放大了這個區塊,看到覺得自己都可以當編劇了,一堆劇情都預測的出來. 因為上個月,鬥魚的電影版上映,讓我想到了我國小的時候撥出的鬥魚電視劇. 於 home.gamer.com.tw -

#64.鬥魚- 動作冒險- 電影線上看- MyVideo | 陪你每一刻

7.1 / 10. 124; 41. 2018 / 1小時57分 / 輔12級 / 國語發音 / HD / 動作冒險 、 浪漫愛情. 導演: 柯翰辰 、 胡寧遠 / 演員: 王淨 、 林柏叡 ... 於 www.myvideo.net.tw -

#65.配樂一下秒高潮!陸明君、藍正龍現身《鬥魚》電影版「小燕子 ...

出自於80 年代的回憶,2004 年《鬥魚》是首部以校園結合幫派的偶像劇,兩大幫派的打殺和奮不顧身的愛情為劇情,在當時看來熱血沸騰,如今看來卻 ... 於 www.juksy.com -

#66.【鬥魚】影評|對我來說,單子才是主角|老闆亂評片#1

但電影中的單子與小燕子並沒有大量的交談,所以單子的曖昧其實只是單方面的,但最後結局的畫面給了很棒的END。 技術表現. 對於我來說整個攝影與美術絕對是 ... 於 www.blink.com.tw -

#67.【影評】鬥魚 - 我愛電影圈

鬥魚 的偶像劇可以說是我國中時的回憶當時的我還是個小迷妹但我早已忘光 ... 在看這部片時會讓我有種想看以前那部鬥魚是否也是這樣演、這樣的劇情發展. 於 movie1314.pixnet.net -

#68.鬥魚劇情簡介 - Bbfhvx

如閣下使用我們的網站,張勛傑主演,在家規矩練著琴,在家規矩練著琴,陸明君,王淨,是偶爾偷偷彈奏著被禁止接觸的流行歌曲。 鬥魚1劇情介紹《鬥魚》是一部由柯翰辰導演, ... 於 www.bali3dok.co -

#69.鬥魚Ⅱ - 台劇線上看 - 小鴨影音

鬥魚 Ⅱ| 完結| 在單子殺了阿豹派去強暴語燕的手下而入獄後,衆人的生活都有了改變。 語燕爲了讓自己不再是於皓的包袱,努力擺脫過去嬌弱的形象, ... 於 777tv.app -

#70.鬥魚1線上觀看

鬥魚1 線上觀看. 主演:: 郭品超藍正龍安以軒陸明君龐庸之戴君竹倪敏然張勳傑. 狀態:: 全集. 類型:: 台灣劇 劇情 言情 搞笑. 導演:: 柯翰辰. 地區:: 台灣. 於 www.dogmov.com -

#71.鬥魚電影版劇情 - Eyszl

由林柏叡,鬥魚1 超好看,胡遠寧導演,除了演員,于 26/1/2006 · 我需要鬥魚I和鬥魚II的劇情我有急需我給10點喔在單子殺了阿豹派去強暴語燕的手下而入獄後,電影線上 ... 於 www.mobilecator.co -

#72.鬥魚電影劇情結局 - Mytrop

引言時隔14 年,經典電視劇《鬥魚》重新改編成電影版,整個劇情情節也稍稍地修改了. ... 分集劇情人物關係圖演員表《鬥魚》分集劇情介紹分享到微信掃描分享第1-3集 ... 於 www.mytrport.co -

#73.斗魚1 | 郭品超、安以軒主演的偶像劇| 曉茵萬事通

該劇于2004年5月24日在華娛電視首播。 劇情簡介. 兩個世界的人,可以是朋友、可以是仇人、可以錯身而過,但是 ... 於 siaoyin.com -

#74.經典偶像劇《鬥魚》煞氣回歸! 8+9把上資優女,兩個世界談虐戀

據導演所說,這次的電影版會比電視版更接近小說版,劇情上會保留電視版的經典橋段,也會加入新生代喜歡的元素。 而當年的片尾曲是F.I.R.的〈Lydia〉,到 ... 於 star.ettoday.net -

#75.鬥魚劇情2018 - 台灣商業櫃台

2018年1月22日- 鬥魚電影版曾經風靡一時的偶像劇《鬥魚》, 睽違14年,推出電影版, 以全新的樣貌... 《鬥魚》林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝煌、陳虹茜、邱宇辰主演,劇情 ... 於 bizdatatw.com -

#76.鬥魚劇情介紹– Thednc - 君毅國中學費

鬥魚 (電視劇)[2004] 簡介分集劇情人物關係圖演員表《鬥魚》分集劇情介紹分享到微信掃描分享第1-3集第4-6集第7-9集第10-12集第13-15集第16-18集 ... 於 www.thedncba.co -

#77.鬥魚電影劇情在PTT/mobile01評價與討論 - 寵物用品健康資訊站

鬥魚 電影劇情在PTT/mobile01評價與討論, 提供鬥魚1、鬥魚電影劇情、鬥魚2線上看就來寵物用品健康資訊站,有最完整鬥魚電影劇情體驗分享訊息. 於 pet.reviewiki.com -

#78.劇情角色演員介紹,電視劇《鬥魚》的電影版,原班人馬安以軒 ...

《鬥魚》林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝煌、陳虹茜、邱宇辰主演,劇情角色演員介紹,電視劇《鬥魚》的電影版,原班人馬安以軒、 ... 2018年1月22日於阿榮片場開鏡,. 於 mercury0314.pixnet.net -

#79.鬥魚電影劇情結局【鄭秉泓專欄】《鬥魚》終究是時代的眼淚

《鬥魚》劇情介紹. 兩個世界的人,單子才是主角|老闆亂評片#1 引言. 時隔14 年,唯一更動的是背景年份,能令她展現微笑的,看到後半段完全就是狂哭,衝突一件件的 ... 於 www.laurenhance.co -

#80.鬥魚劇情

9/2/2007 · 如題分集劇情喔! 不是第二部喔! 不要人物介紹! 鬥魚1的分集劇情從小燕子與阿皓認識到于皓死亡的每集劇情!! 於 www.bumbbbls.co -

#81.電影【鬥魚】The Outsiders 那年我們都曾經年輕過| 影評、金句 ...

愛情 #劇情 #鬥魚#電視劇搬上大螢幕 ... 1.單純的人,可以在江湖中行走又全身而退嗎? 電影【鬥魚】戲中的男女主角這方都令人感受到年輕時那種 ... 於 arielhsu.tw -

#82.斗鱼第1部剧情介绍,(1-20集)分集剧情-电视剧-最近韩国剧情电影

斗鱼 第1部. 正片. 上映日期: 未知 评分: 3.0; 导演: 柯翰辰 年代: 2004 地区: 台湾; 主演: 郭品超/蓝正龙/安以轩/ >完整演员表>>; 剧情简介: 两个世界的人, ... 於 v.yjuqing.com -

#83.鬥魚第1集劇情介紹_分集劇情_劇情結局

鬥魚 第1集. 那年他們國中二年級,於皓、單子和阿奇三個男孩拚命的踩著腳踏車狂飆過他們所住的社區巷道,往溪邊奔去。經過社區外裴教授家時,照例又傳出'小奏鳴曲'的 ... 於 www.nbtv.tw -

#84.斗鱼- 电视剧- 豆瓣

如果开始就知道结局,我想我很可能不会去看《斗鱼1》。一套偶像剧,拍到最后挂了男一和女二,就算不是悲剧,也算是相当沉重的收尾。特别是个性 ... 於 m.douban.com -

#85.《鬥魚》開播16週年!聽這8首歌回味于皓和小燕子的虐戀

現在就跟著原聲帶歌曲,一同重溫「鬥魚」電視劇精彩片段: ... 劇情尾聲,單子用用短短幾句話,描寫于皓跟小燕子的愛情故事「飛鳥跟魚的痴戀,曾讓 ... 於 www.kkbox.com -

#86.鬥魚2劇情介紹(1-20全集) - 劇多

電視劇鬥魚2劇情講述的是《鬥魚》中單子(藍正龍飾)入獄後的四年光陰,並加入一位新角色臥底警察阿烈(羅志祥飾),除了延續《鬥魚》中的兄弟情義,在親情與愛情間有更 ... 於 kan.juduo.cc -

#87.鬥魚線上看- 台劇 - 楓林網

楓林網為您提供鬥魚線上看,鬥魚劇情:偶像劇《鬥魚》,是由臺灣作家洛心的,《小雛菊》改編。對於讀女校,家教甚嚴的裴語燕(安以軒飾)來說, ... 於 imaple.co -

#88.鬥魚電視劇結局鬥魚2分集劇情介紹(1-20集)大結局 - RIMBT

鬥魚 2分集劇情介紹(1-20集)大結局-劇情介紹網鬥魚2第1集劇情介紹單子入獄後,於皓和小燕子都很 ... 【影評】鬥魚|[電影,電視劇版本大評比]為了電影最後10分鐘, … 於 www.oldtmerfrunde.co -

#89.【影評】鬥魚 - 熱血只有3分鐘熱度的傢伙

鬥魚 的偶像劇可以說是我國中時的回憶當時的我還是個小迷妹但我早已忘光當時10幾歲時所看 ... 在看這部片時會讓我有種想看以前那部鬥魚是否也是這樣演、這樣的劇情發展. 於 kuso7821.pixnet.net -

#90.「鬥魚劇情」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

劇情 後面于皓跟小燕子明明彼此深愛對方,卻又不肯好好溝通的感覺,很像「 ... ,电视剧斗鱼剧情介绍:偶像剧《斗鱼》,是由台湾作家洛心的,《小雏菊》改编。 对于读女校, ... 於 1applehealth.com -

#91.斗鱼1 - 快懂百科

《斗鱼》是一部由柯翰辰导演,郭品超、安以轩、蓝正龙、余俪、张勋杰主演的台湾偶像剧,改编自台湾作家洛心的《小雏菊》。 ... 1剧情简介2分集剧情3角色介绍. 於 www.baike.com -

#92.鬥魚劇情介紹 - Fkics

鬥魚 /鬥魚II The Outsiders/The Outsiders II 类型台灣偶像劇原作洛心《小雛菊》 编剧第1部曹如萍、林雅淳第2部方懿德、曹如萍导演第1部柯翰辰第2部霍達華、柯欽政 ... 於 www.literevolmetrice3d.co -

#93.电视剧斗鱼剧情介绍分集(1-20大结局)-电视指南

斗鱼1 集剧情介绍. 那年他们国中二年级,于皓、单子和阿奇三个男孩拼命的踩着脚踏车狂飙过他们所住的社区巷道,往溪边奔去。经过社区外裴教授家时,照例又传出'小 ... 於 www.tvzn.com -

#94.鬥魚劇情簡介 - Teyuy

鬥魚 /鬥魚II The Outsiders/The Outsiders II 類型台灣偶像劇原作洛心《小雛菊》 編劇第1部曹如萍、林雅淳第2部方懿德、曹如萍導演第1部柯翰辰第2部霍達華、柯欽政 ... 於 www.ubcablx.co -

#95.#鬥魚觀後感-有雷慎進 - 電影板 | Dcard

前幾天到了戲院看了鬥魚的電影版,看到後半段完全就是狂哭,最後是腫的眼睛紅著鼻子走出戲院的,鬥魚本身就是我最喜歡也認為是,最經典的一部電視劇~ ... 於 www.dcard.tw -

#96.鬥魚1劇情 - 工商筆記本

鬥魚1鬥魚 2電視劇全集劇情分集介紹大結局演員表- 每日頭條. 2014年12月12日- 鬥魚1第1集劇情那年他們國中二年級,於皓、單子和阿奇三個男孩拚命的踩著腳踏車狂飆過他們 ... 於 notebz.com -

#97.鬥魚電視劇情《鬥魚》開播16週年!聽這8首歌回味于皓和小 ...

2004年經典偶像劇「鬥魚」,今日開播滿16週年,2018年底搬上大螢幕翻拍 ... 26/1/2006 · 我需要鬥魚I和鬥魚II的劇情我有急需我給10點喔在單子殺了阿豹派去強暴語燕的 ... 於 www.taytosss.co -

#98.鬥魚電影劇情結局 - Pickmyma

斗鱼 2分集剧情介绍1-20集大结局_剧情吧. 《鬥魚》找「他」助陣一上戲秒震撼演員. 鬥魚電影版不專業觀後感鬥魚電影版不專業觀後感作者單身狗英雄2018-09-16 02:43:01 ... 於 www.pickmymasble.co -

#99.斗鱼剧情介绍(1-20全集)大结局 - 电视猫

斗鱼剧情 介绍. 偶像剧《斗鱼》,是由台湾作家洛心的,《小雏菊》改编。 对于读女校,家教甚严的裴语燕(安以轩 饰)来说,生活就是一连串规律的计画构成,什么都是事先 ... 於 www.tvmao.com