鬥魚繁殖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉曉文寫的 尋牠2:香港野外動物手札 和陳慶祐的 種日子的人:鄉居十年,手機和鋤頭並用的有機書寫都 可以從中找到所需的評價。

另外網站泰國鬥魚繁殖情況講解EZP9 生活網也說明:泰國鬥魚繁殖並不是很難,其中最重要的就是選好種魚和親魚並給營造一個合適的繁殖環境,泰國鬥魚繁殖的時候需要有人在旁邊注意情況。第一:判斷及挑選公母魚一般來說 ...

這兩本書分別來自三聯 和一葦文思所出版 。

遠東科技大學 行銷與流通管理系碩士班 賴春美所指導 陳昱辰的 應用田口方法改善展示鬥魚飼養環境及運送包裝方法 (2017),提出鬥魚繁殖關鍵因素是什麼,來自於展示鬥魚、田口方法、飼養環境、運送風險。

而第二篇論文國立臺北教育大學 自然科學教育學系碩士班 陳順其所指導 鄭穎蔚的 台灣產蓋斑鬥魚Macropodusopercularis(Linnaeus)在人工環境下的個體行為與繁殖行為 (2006),提出因為有 蓋斑鬥魚、個體行為、繁殖行為、幼魚存活率的重點而找出了 鬥魚繁殖的解答。

最後網站溫度對蓋斑鬥魚生殖表現有何影響?則補充:生物的繁殖會受到許多因素影響,如. 溫度、光週期、食物量、密度等,但其中. 溫度對魚類生殖影響比其他因素來的重. 要。如高承志於1983 年研究“非生殖季節. 期間溫度及光 ...

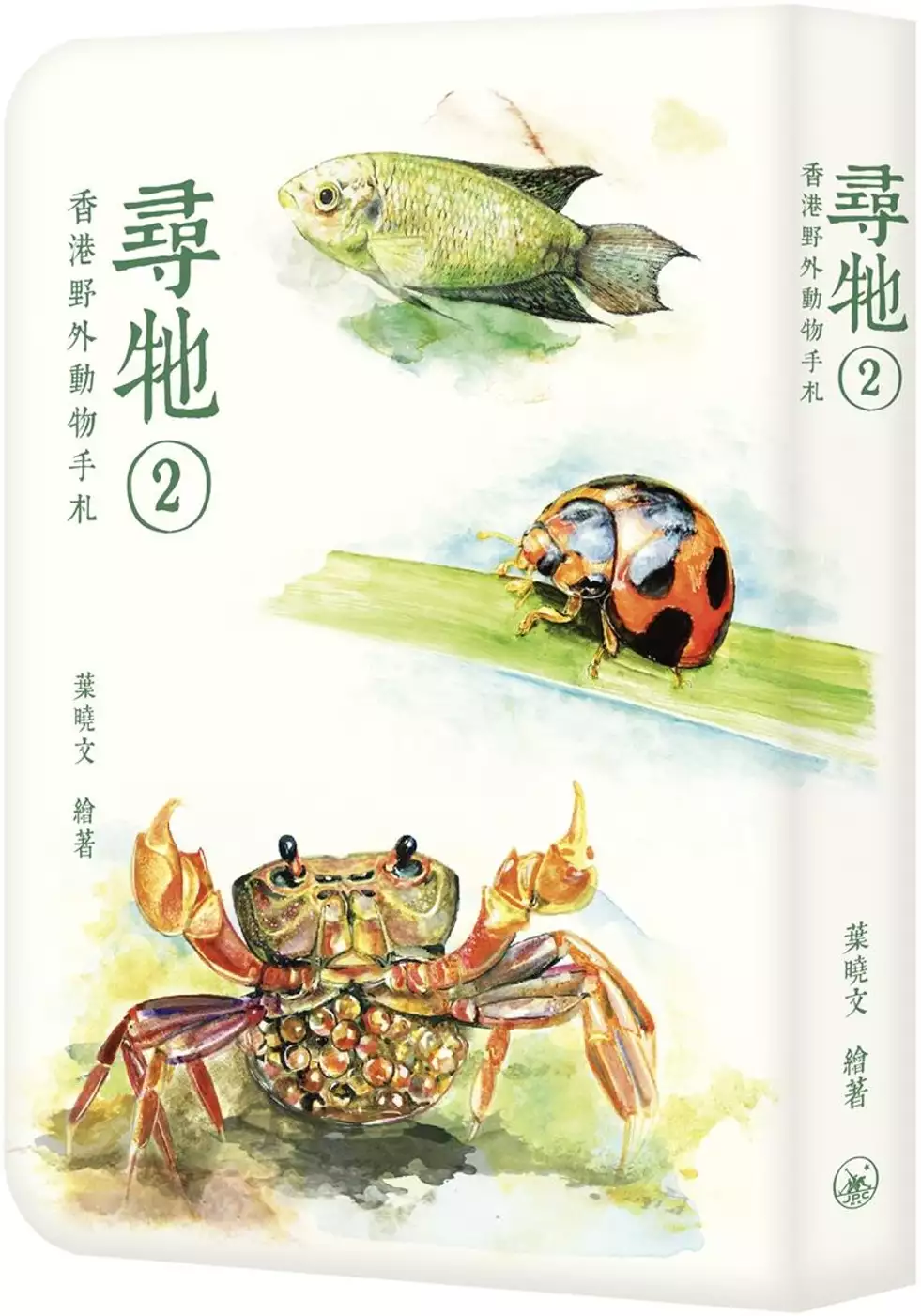

尋牠2:香港野外動物手札

為了解決鬥魚繁殖 的問題,作者葉曉文 這樣論述:

世上的動物,除了飛禽走獸,還有魚蟲。葉曉文在機緣巧合下開始在梅子林的農耕生活,於親身體驗後對自然生態有了進一步的認識。她將告訴你,原來你眼中最可怕的動物:昆蟲,其實也有可愛的一面,牠們的獨特習性更為不少文人墨客所稱道;還有香港常見的魚蝦和貝類,在水中的牠們,又是怎樣生活成長的呢?翻開《尋牠2》,你將對香港這片土地上的動物世界有更多認識。放下恐懼和偏見,嘗試親近不熟悉的「牠」。

鬥魚繁殖進入發燒排行的影片

【 打架魚系列 Ep1 】

最近在家沒事做

就找了一份工作

就是在 #打架魚 的繁殖場當飼養員

我也想拍一些打架魚的影片

所以第一部打架魚的影片

我就介紹打架魚給你們認識吧 !!!

#鬥魚 #Betta

如果大家喜欢记得帮忙Like&Share!!!

记得订阅我的YouTube频道!

記得按訂閱旁邊的小鈴鐺,這樣才不會錯過每部影片哦!

^ ^ ^

z

》》 //2000//

_ whitesheep.

_ Instagram | zziern

_ Facebook | Nicholas Tang

_ Email | [email protected]

應用田口方法改善展示鬥魚飼養環境及運送包裝方法

為了解決鬥魚繁殖 的問題,作者陳昱辰 這樣論述:

本研究利用田口方法探討展鬥魚飼養及降低運送風險,第一部分先採以專家訪談,探討出影響鬥魚成長之因子分別:添加欖仁葉、水體大小、酸鹼值、溫度、光照時間、換水頻率、水質、餌料八項因子,在依田口方法選用直交表L18(21X37)來進行參數設計,其欖仁葉添加為二個水準,水體大小、酸鹼值、溫度、光照時間、換水頻率、水質、餌料分別有三個水準,經實驗結果後求得各因子之影響程度,以個體極大化為分析目標以期望找出飼養鬥魚之最佳因子。第二部分為改善鬥魚運送流程及降低運送風險之實驗,依我國現有之水族活體運送之方式加以改善探討,經與專家討論後得到三個因子為:水體大小、水質、運送前是否餵養,其每個因子有二個水準,故選用

直交表L4(23)來進行實驗,以實驗結果來求得各因子影響程度,以降低運送風險為目標期望找出運送方法之最佳化經實驗結果後發現依添加欖仁葉、水體為三公升、酸性水質、攝氏28度水溫每周換水3次使用活體餌料與飼料之飼養方式為最佳方法,而日照時間與水體來源並非有顯著之影響;在運送之方面則為運送前不餵養,水體使用欖仁葉水,水體大小為500ml為最佳運送方式,其實驗結果可做為改善鬥魚飼養方法及降低運送風險之參考。

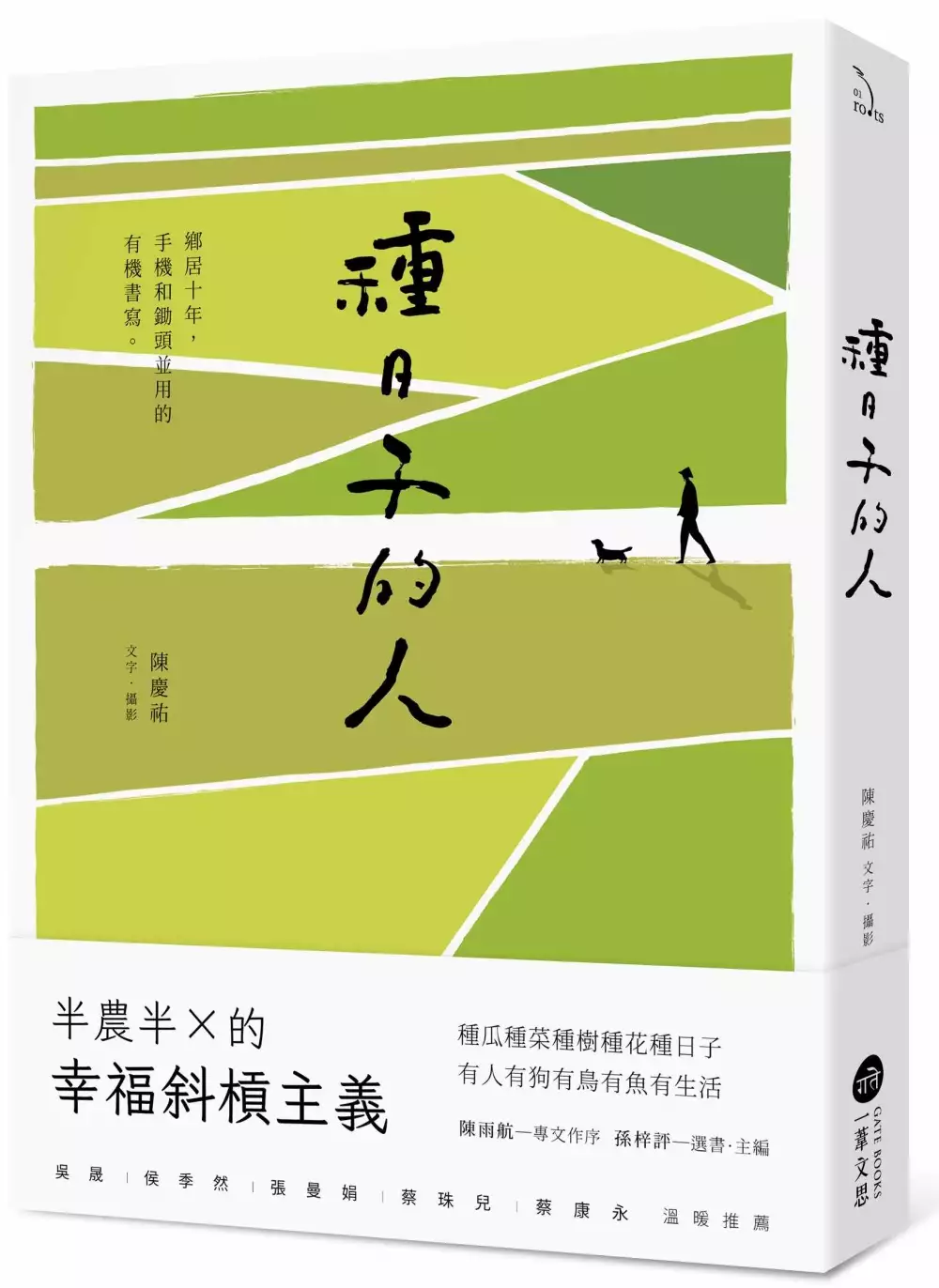

種日子的人:鄉居十年,手機和鋤頭並用的有機書寫

為了解決鬥魚繁殖 的問題,作者陳慶祐 這樣論述:

半農半╳的幸福斜槓主義 種瓜種菜種樹種花種日子 有人有狗有鳥有魚有生活 ★沒有這樣想過,人生可以讓心花結實纍纍 ★沒有這樣試過,從土地到餐桌食物里程=零 ★沒有這樣愛過,原來張開手也一樣擁抱著 二〇一〇年,曾經待過電視、廣播、雜誌、出版、餐飲等不同領域的陳慶祐,辭去工作,四方尋覓,最終落腳新竹小縱谷中一處綠意環繞的小山坳,打造一個給自己和「農夫」、小狗一起生活的「綠色庇護所」。 「綠色庇護所」是一個會長大的空間,漸漸長出鸚鵡,茶花園,老松柏,一大缸魚;長出訪客,孩子,老朋友新朋友,形形色色鄰居和故事;長出時間,身而為人的享樂與憂傷,一瞬示現的風花與體悟。

十年間,陳慶祐持續以智慧型手機(三台與時並進的iPhone)紀錄文字、拍攝各色照片,像以鋤頭開墾土地那般,將心上所繫「綠色庇護所」大小事一一耕耘。 ★是身體的勞動:播種,嫁接,插枝,拔草,採收,醃漬,繁殖……沒有一蹴可幾的速食,卻有Farm-to-table的鮮味,當田地漸漸木春草壯,心地也幸福滿滿。 ★是靈魂的勞動:迎接愛與新生,各種生命的陪伴與告別,人我距離的拿捏,心的永恆定錨工程。 種日子的人,除了收穫「優雅不起來的田園生活」,收穫不斷被時間翻頁的季節風物詩,收穫偶爾歉收偶爾豐收的自家產蔬果,還收穫了一個視野愈見明晰,步伐更形篤定,懂得與內在對話的自己。 本書特色

★全書共分兩輯,輯一〈未來向我走來〉將陳慶祐與「農夫」一起找地、買地、蓋屋、成為鄉居主人的離奇經歷快板剪接;輯二〈時間及其心地〉則從高達四十萬字的日記中精摘十餘萬字田園生活點滴。內頁圖文相啣,農村氣味及其光影躍然紙上。 ★非典型中年:原來有一種人生是可以對打卡鐘說「不!」——成為一個瑜伽老師,一個務農初心者,一個得到生活(而非只有工作)的人。原來有一種餘裕,不是眼見存摺裡的數字持續增加,而是為自己的心找到最想停靠的地方。 ★紙上田園生活紀錄片:如實呈現鄉間人情,物種,耕作細節,隨著季節遞嬗,冬天烤火,春綻花雨,夏日西瓜,秋高氣爽拔蘿蔔。但也始終保持冷靜眼神,觀看客家村中的性別結

構與人情互動。 ★深情的動物之愛:決定遷居鄉間,移動的不只是人,還有心愛的二犬。大狗Brownie和小狗Banana的身影貫穿全書,寫出人和動物之間無須動用語言的深情相守,此外也寫出當狗狗面臨病痛威脅,有一種愛的形式是:決定「不積極治療」、「讓狗狗感覺舒適」為上。 ★風格多變的日記體:雖是碎片式書寫,但陳慶祐巧妙變化各種敘述風格,有時箴言如詩,有時即興踏實,有時逸出極短篇況味。主題也包容多端,從農村議題、生命功課、性別議題、身心靈課題,皆有觸及。 名人推薦 陳雨航◆專文作序 吳晟、侯季然、張曼娟、蔡珠兒、蔡康永◆推薦 孫梓評◆選書.主編 各界好評 現代的農業

,精神必須復古,技術必須現代化,承襲傳統,例如恢復使用堆肥。但一般文化人對農村生活雖抱持浪漫想像,若真正從想像到實踐,往往有非常大的落差;因為,農村生活不只是流汗、勞動,還得克服技術難題,面對土地時拿出真正的實力;與此同時,仍要保有對土地的情感、維持原本的信念,直面真正的生活……凡此種種,都是極大的挑戰。正因我長期關注農業、土地與友善耕作,知道箇中艱辛,所以非常佩服慶祐的親身投入,並詳實記錄,期許《種日子的人》能帶動更多人加入這樣的生活,更懂得愛這塊土地。——吳晟 其實我們每個人每天都在種日子,只是有人把日子種得井然有序,有人把日子種得雜草叢生。慶祐的日子從舊屋廢園開始,墾荒、翻土、引水

、施肥……每一步都認真投入。時光飛去,他的日子已蔚然成林。不只他在其中安身立命,身為他的讀者,雖然自己的日子種得東倒西歪,竟也可以透過他的書寫,在他的森林邊乘涼片刻,沉澱生活。這是環保,也是實實在在的功德。 《種日子的人》,推薦給需要停下來,喘口氣,想想自己接下來該往哪去的人。——侯季然 想當年在現代文學課堂上,慶祐繳交的第一篇習作,就讓我眼睛一亮,印象深刻:「這是說故事的天生好手啊。」多年之後捧讀他的書,依然驚喜,停不下來。 這不只是十年的日記,更是拓印鐫刻在土地上的生命留痕。慶祐和農夫謙卑地學習與大地共生,並領會著來來去去的相遇、停留和消逝,情感,始終是最貴重的價值。農夫擅長

栽種與養殖,慶祐則是一個築夢人。田園生活的挫折與甜美,失落與盼望,都是一次又一次的和解、療癒。 抱起一顆白居易(南瓜),他的指掌沾滿泥土;他的胸懷裡全是詩意。——張曼娟 好歹我也種過菜,這本書,卻把我讀得滿眼金星,心醉神馳。哇太強了,蘆筍茶花鹿角蕨,金魚鸚鵡蜜蜂,草木蟲魚品種繽紛,熱鬧繁榮,欸,這根本生態公園吧。 鄉居靜好,風物閑美,功力稍差者,就會寫成田園手記,最多添加村里人情,來個台版的《山居歲月》。但柚子不一樣,除了文字澄澈,寫得清爽好看,他還有一種獨特視角,能夠空拍般俯瞰體系,從外物觀照內心,在紛雜中提煉純淨,所以幽默又有禪意。 而最觸動我的,是「椿莊」的感情網絡,柚

子和農夫,以及他倆的動物、鄰居、親友、孩童,相伴互助,又自由舒展,不牽絆不羈纏,人際關係也像生態系,健全自在,有機生發。書是寫出來的,柚子這本卻是長出來的,經過悠悠十年,光合充足,飽吸雨露,因為有機無心,格外精壯結實,好喜歡。——蔡珠兒

台灣產蓋斑鬥魚Macropodusopercularis(Linnaeus)在人工環境下的個體行為與繁殖行為

為了解決鬥魚繁殖 的問題,作者鄭穎蔚 這樣論述:

為了解台灣產蓋斑鬥魚Macropodus opercularis (Linnaeus)的習性與繁殖行為,自2006年2月至2007年1月,在水族箱中進行行為的觀察紀錄與養殖實驗。結果顯示行為可分為九大類,其中游動佔47.6%最多、攝食佔20.4%次之,完全停滯佔17.8%,其餘均低於7%,包括上衝吸氣、吐泡巢、照顧、不活動擺動、不活動擺鰭等行為。蓋斑鬥魚的行為模式,和溫度有密切的關連,冬天低溫14℃~18℃的活動行為僅佔37.33%,夏天高溫29℃~32℃的活動行為則達到了90.26%。在空間利用方面,也受溫度的影響,高溫以水面上層利用較多,中及底層較少。而本次實驗也發現,一但蓋斑鬥魚受到驚

嚇,會迅速的往底層隱藏,並停滯不動。在關於蓋斑鬥魚打鬥行為中,原擁有領域的鬥魚較佔優勢。打鬥行為隨著溫度的增加,行動也較快速,程度上也較激烈。打鬥的時間,大約三十分鐘內便有勝負。有關蓋斑鬥魚繁殖行為研究,實驗發現產卵行為和溫度有很大的相關。當食物來源不虞匱乏的狀態下,溫度達到22℃以上,雄性蓋斑鬥魚便有吐泡巢的行為。冬天低溫下不產卵,若以加溫棒定溫在26℃則產卵。但是一直保持26℃也會再度造成雌魚不產卵,此時需要改變成低溫一星期以上,再升高溫度,雌魚就會再度產卵。如果每日上升溫度低於0.2℃,那小魚出生率便很低,甚至無法產出。若每日上升超過0.8℃,且天數越多,生產小魚的隻數從250隻升高到1

127隻的紀錄。至於在幼魚存活率方面,本次實驗確認小型水蚤是幼魚的最佳最初飼料,如果供給足夠的水蚤及維持良好水質,則存活率可達90%以上。

鬥魚繁殖的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣鬥魚的生殖行為 - 水產試驗所

經過1-2 天後,受精. 卵陸續孵化,期間雄魚會時時檢視及維護泡. 巢完整並吞食掉死卵;剛孵化之仔魚仍由雄. 魚照顧(護幼行為),直到仔魚能自行游開為. 止。每次繁殖之仔魚 ... 於 ws.tfrin.gov.tw -

#2.好開心,鬥魚生寶寶啦!...轉載 - kkan的部落格

鬥魚 的繁殖環境其實並無很多限制,比較適合的繁殖溫度大概在26-30度左右,夏天又較冬天較容易繁殖(公魚在夏天較容易吐泡巢),在冬天天氣冷時,要用加溫器 ... 於 kkan.pixnet.net -

#3.泰國鬥魚繁殖情況講解EZP9 生活網

泰國鬥魚繁殖並不是很難,其中最重要的就是選好種魚和親魚並給營造一個合適的繁殖環境,泰國鬥魚繁殖的時候需要有人在旁邊注意情況。第一:判斷及挑選公母魚一般來說 ... 於 tw.ezgoe.com -

#4.溫度對蓋斑鬥魚生殖表現有何影響?

生物的繁殖會受到許多因素影響,如. 溫度、光週期、食物量、密度等,但其中. 溫度對魚類生殖影響比其他因素來的重. 要。如高承志於1983 年研究“非生殖季節. 期間溫度及光 ... 於 www.sec.ntnu.edu.tw -

#5.秘密搜查官丨Mike導「自肥」孖雙Shirley暢泳約食飯求攬攬全 ...

眾女星鬥艷、鬥性感,蔡思貝和劉佩玥均以淡金色為色,蔡思貝的tube dress看似普通,但胸前有透視倒 ... 歐亞種野豬入侵安省迅速繁殖省府全力追捕 ... 於 www.singtao.ca -

#6.斗鱼下蛋要捞母鱼吗斗鱼母鱼要和公鱼一样吗

接着就是准备用的繁殖缸,过往我用过一个12寸长、8寸阔的鱼缸,但结论是可能空间太大令繁殖的一对鱼都感到缺乏安全感而不愿交配.故此,我选用了一个6寸的 ... 於 www.dllipin.com -

#7.水草缸造景設計:7天打造療癒水森林 - 第 118 頁 - Google 圖書結果

不管是魚還是水草,都包裝得漂漂亮亮地送貨到府。 ... 比方說「曾經繁殖過鬥魚」、「所有的小型脂鯉我都養過」、「很喜歡烏龜,從小就開始養了」、「我養過 10 種食 ... 於 books.google.com.tw -

#8.泰国斗鱼的繁殖步骤分享,系列介绍之四,注意要点和技巧概述

斗鱼繁殖 前期准备首先,我们需要有斗鱼的种鱼,最好是同一品类的公母各两条(以备对鱼不成功,可以有替补队员上阵),并且公鱼身体要大于母鱼, ... 於 www.bilibili.com -

#9.簡易鬥魚繁殖法

簡易鬥魚繁殖法 ... (6) 配對: 先把公母各分開, 2 缸互對. ... (9) 公及母魚先會互揪, 打到咁上下, 便開始扭作一團, 開始交配及受精, 卵會浮於發泡膠內, 而掉 ... 於 htkps.wordpress.com -

#10.中國鬥魚的繁殖 - 就問知識人

鬥魚 的怎麼繁殖,中國鬥魚的繁殖,1樓桃夭鬥魚咋4 8月齡性腺成熟,把雌雄魚合缸,可見雄魚吐泡築巢,雌魚進入浮巢區,最後雄魚以體擁裹雌魚, ... 於 www.doknow.pub -

#11.山神水魅 - Google 圖書結果

統統無法繁殖,同樣的問題也發生在他的一群同好身上。後來莫尼從法國引來一隻雙尾的雌鬥魚,雌鬥魚寬大的尾鰭讓兩種不同的基因迸出了美麗的火花,讓他在無意間的嘗試下, ... 於 books.google.com.tw -

#12.台灣鬥魚後裔

業餘鬥魚繁殖玩家與鬥魚相遇~與大家相逢~在IG。 繁殖品系:短尾鬥魚(PK) 藍白青花瓷 繁星(Galaxy)Koi 糖果Candy 古銅/黑龍/黑武士歡迎交換彼此飼育繁殖 ... 於 www.instagram.com -

#13.鬥魚繁殖問題大大請進~ - 社會議題QA

我有些問題~ 我已經準備1呎缸我也養了水養水方式用大保特瓶+自來水+滿倒入一般家用鹽4到5小嫖之後放3天~ 我也買了2隻母鬥魚都抱卵且成熟... 於 www.faqs.tw -

#14.漁業推廣月刊 418期 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

4 |泰國鬥魚在印象中大多是在杯子中,其實這僅是一個銷售容器,很難欣賞到牠的美艷身形,如果飼養在小型造景魚缸,嘗試繁殖配對,絕對令人驚艷。 1.種在盆內的水草, ... 於 books.google.com.tw -

#15.鬥魚繁殖技巧 - 旅遊台灣

鬥魚繁殖 技巧, ... [新手入門] 鬥魚照料魚卵&小魚苗孵化| 鬥魚繁殖技巧. (歡迎按讚+分享+訂閱) 背景音樂: ALL ... 【鬥魚繁殖】HMPK 小魚換水及餵食| 鬥魚繁殖技巧. 於 travelformosa.com -

#16.如何養鬥魚~ 最佳遺傳品種 - 寵物大進擊

有很多網上的資源和書籍可供你學習。鬥魚一次產卵可以達到600個卵子的數量,這意味著你很快就能繁殖出500多條小鬥魚來 ... 於 petonea.com -

#17.金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿「魚瑞」身形超過10公分

金門農工養殖科進行繁殖保種工作,目前已成功復育出5千多尾的魚苗,且身形 ... 董倫如提及,大概在10多年前,某次有校友拿了一袋魚說是鬥魚,請他們 ... 於 udn.com -

#18.鬥魚繁殖缸需要多大的啊!長30CM寬20CM高20CM而我水只 ...

17:魚病(易發病種類,處理辦法) http://www.sonic2000.com/bbs/index.php?showtopic=21189&hl= 18:其他注意事項# 鬥魚繁殖20000種基因大揭秘透過 ... 於 www.juduo.cc -

#19.斗鱼的习性和繁殖方法,几乎相同,不是难在繁殖而是小鱼喂养

它们的繁殖方法都一样,都是雄鱼构筑泡巢繁殖,由雄鱼看护鱼卵,雌鱼产浮性卵,产卵数量很多,小鱼苗的孵化率也很高,但是个体很小很小。 所有斗鱼的习性 ... 於 k.sina.cn -

#20.[心得] 泰國鬥魚繁殖易上手- 看板Aquarium

氣候溫暖時是鬥魚繁殖的好時機而鬥魚的纏綿交配方式也是奇觀之一其奇妙難以筆墨形容唯有親眼見過才能體會在下飼養鬥魚時間並不長初次繁殖泰國鬥魚便能 ... 於 www.ptt.cc -

#21.斗鱼繁殖的细节,哎哟,昨天第一次配对,公鱼吃卵,我没经验啊

繁殖斗鱼 有人说容易,因为斗鱼的繁殖量实在太大, 随便生一胎通常都有200只左右, 有人最高一次曾养大650只以上, 着实吓人, 其后所衍生的需求并不是一般 ... 於 www.douban.com -

#22.【自然保育Slasher】 動物護理員- Greenpeace 綠色和平| 香港

昔日所謂的「二世祖」,種花、撚雀、鬥蟋蟀,只是閒來無事消磨時間的身份象徵;而甚麼幾千蚊一盤花、幾萬 ... 繁殖小白鼠作其他肉食動物的食物© 馬屎. 於 www.greenpeace.org -

#23.搏擊鬥魚繁殖 - 工商筆記本

鬥魚繁殖 討論- 老爹孔雀魚水族寵物交流網-. 2008年8月12日- 而搏擊鬥魚在我個人的觀點看來就是PK 只不過就是拿來打架的PK ... 除非有一套規則可以很容易辨識出搏擊鬥魚 ... 於 notebz.com -

#24.會走路的魚金門烈嶼攀鱸復育有成| 生活 - 中央社

陳光耀在自己經營的「再生魚坊」接受記者聯訪表示,早期金門當地稱攀鱸為「中斑虎」,是一種比「蓋斑鬥魚」還兇猛的魚,包括金門的浯江溪、西浦頭、慈 ... 於 www.cna.com.tw -

#25.改良鬥魚繁殖飼育 - 58創業加盟網

改良鬥魚繁殖飼育繁殖鬥魚有人說容易,因為鬥魚的繁殖量實在太大,隨便生一胎通常都有200隻左右,有人最高一次曾養大650隻以上,着實嚇人,其後所衍生的需求並不. 於 wap.58cyjm.com -

#26.泰國鬥魚繁殖過程介紹 - 人人焦點

泰國鬥魚繁殖第三步:當看到雄性鬥魚築好巢並不斷展示自己的時候就可以將雌性鬥魚放出,期間可能會有一些打鬥,當雌性鬥魚奄奄一息時便會進入繁殖階段,雄性鬥魚會用身軀包 ... 於 ppfocus.com -

#27.如何繁殖鬥魚?(繁殖篇)

接著,公母魚就會浮著頭在水面開始繞圈圈,經過幾次的嘗試,公魚彎著腰呈U字形的抱住母魚,並將母魚反轉腹部向上,二者同時射精並排卵,當公魚看到一顆顆 ... 於 balanxing.pixnet.net -

#28.鬥魚繁殖資料 - 雪莉羊の雜記本

交配時間約2~3小時,一見公魚開始驅趕母魚,不讓她接近泡巢時就可把母魚撈出來了,讓公魚獨自顧卵至孵化。一般孵化成幼魚夏天溫高時大約為36小時,溫度較低時可能會延長至 ... 於 sherryshr.pixnet.net -

#29.泰國鬥魚飼養、品種、改良、常見病、繁殖夠全吧!各類鼠魚的 ...

關於繁殖,兩種鬥魚的繁殖方法與我們熟悉的展斗一樣,但是和平鬥魚由於身材較小,所以小魚的體型上也比普通展斗小,即使細卵豐年蝦也吃不下去,可是試試醋蟲或者洄水。 於 www.ifuun.com -

#30.怎麼養,鬥魚如何繁殖

鬥魚 怎麼繁殖,怎麼養,鬥魚如何繁殖,1樓匿名使用者公母先分開養,催肥,餵食豐年蝦或者血蟲,然後對魚,分別隔開等公母互相認識,有發情跡象即可, ... 於 www.locks.wiki -

#31.會走路的奇魚-「攀鱸」金門再現蹤跡 - 三星傳媒

... 攀鱸能以特化的器官直接吸取空氣,並能用鰓蓋在地面上攀爬,生命頑強,早期金門地區長輩稱攀鱸為「中斑虎」,意即攀鱸是一種比蓋斑鬥魚還兇猛的魚 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#32.【魚菜共生小教室】蓋斑鬥魚養殖與繁殖技巧

蓋斑鬥魚一年四季都能繁殖,只要水溫夠高(人工控制溫度)就能繁殖,不必等到夏天;若要自然繁殖,大約4-10月天氣回暖的時候便是繁殖期,平均一年能生4次 ... 於 aquaponics106.pixnet.net -

#33.鬥魚繁殖全紀錄 - 昆蟲論壇

正常來說,成長狀況良好的鬥魚,可以在魚齡三個半月後進入性成熟期,用來繁殖的種魚不要太老,原則上4~8個月內的魚齡是比較強壯,繁殖狀況會比較順利。 在 ... 於 insectforum.no-ip.org -

#34.泰國鬥魚的繁殖很容易,教你成為「魚爸爸」 - 每日頭條

選完泰國鬥魚種魚之後要選擇一個容量不低於8 ~12 公升的水族箱作為繁殖用缸,繁殖缸的水位不宜太高。 控制水溫在25 ℃左右,調配水質硬度為6~8 、 pH 值為 ... 於 kknews.cc -

#35.【心得】鬥魚繁殖全紀錄day.約100 久違更新9/28

(趴趴魚就是鬥魚成長中魚鰾沒發育好或受到壓迫,長大只能終身趴在缸底下,而且泳姿怪異,甚至死亡的魚生失敗組). 而不是肥宅所想ㄉ可以每天%%的魚喔. 於 forum.gamer.com.tw -

#36.李哲藝從音樂跨進文字領域自傳"種一顆台灣的音符"發表

建議遊隼從目前可合法進口及人工繁殖的5種猛禽中除名 ... 終結垃圾魚大湖公園清除近500隻琵琶鼠魚 ... 打造臺灣在地文化觀光品牌傳藝"鬥陣趣. 於 newnet.tw -

#37.鬥魚繁殖日記@ 哥吉拉寵物世界 - 隨意窩

正常來說,成長狀況良好的鬥魚,可以在魚齡三個半月後進入性成熟期,用來繁殖的種魚不要太老,原則上4~8個月內的魚齡是比較強壯,繁殖狀況會比較順利。 在母魚體型選擇上, ... 於 blog.xuite.net -

#38.鬥魚放幾天會繁殖 | 鬥魚交配多久 - 訂房優惠報報

繁殖 期間親魚體被婚姻色,出現平時沒有的色彩,尢以雄魚為明顯。絕大多數卵生,體外受精,雄魚有吐泡營巢和護幼的特性。受精卵和苗很小,開口餌料 ... 於 twagoda.com -

#39.生態鬥魚缸孔雀魚繁殖孵化專用隔離盒循環水過濾創意桌面鬥魚 ...

2021年11月超取$99免運up,你在找的生態鬥魚缸孔雀魚繁殖孵化專用隔離盒循環水過濾創意桌面鬥魚排缸就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供 ... 於 www.ruten.com.tw -

#40.中國鬥魚的繁殖 - 好問答網

鬥魚 的怎麼繁殖,中國鬥魚的繁殖,1樓桃夭鬥魚咋4 8月齡性腺成熟,把雌雄魚合缸,可見雄魚吐泡築巢,雌魚進入浮巢區,最後雄魚以體擁裹雌魚, ... 於 www.betermondo.com -

#41.泰国斗鱼繁殖经验交流

孵化时间大概是24~36小时,这段时间公鱼会不停的捡卵,吐泡泡,我们最好少去打搅它,免得吓到它。 出卵的小苗还挂在泡巢下面如图: ... 於 yulinapp.com -

#42.鬥魚繁殖步驟,越詳細越好? 20 - 多學網

鬥魚繁殖 步驟,越詳細越好,鬥魚繁殖步驟,越詳細越好? 20,1樓淡然真誠面對鬥魚養殖的注意事項1 鬥魚對水質的要求較高,一般情況下最好是每隔六天 ... 於 www.knowmore.cc -

#43.鬥魚繁殖缸- 優惠推薦- 2021年11月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到110筆鬥魚繁殖缸商品,其中包含了魚缸,其他用品,造景裝飾等類型的鬥魚繁殖缸商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#44.#新手#鬥魚繁殖 - 寵物板 | Dcard

小弟對鬥魚很有興趣,在小弟唸高中的時候,有成功培育小魚,但因為那時候經驗不足,並沒有癢活,之後也有一次在交配過程中,發現母魚吃卵, ... 於 www.dcard.tw -

#45.繁殖力超強的蓋斑鬥魚cheng

白色泡泡是蓋斑鬥魚產的卵,同時青蛙也產下黑色點點的卵這隻青蛙正在白色泡泡的葉面上 ... 蓮花池水草邊分別發現眾多白色泡泡,蓋斑鬥魚又在產卵繁殖了。 於 chengwu360307.pixnet.net -

#46.泰國鬥魚的繁殖步驟分享,注意要點和技巧概述,水族經驗介紹

△繁殖容器里加入欖仁葉水,一來可以使鬥魚興奮(發情和排卵),二來還可以有抑菌殺菌的作用,避免出現受精卵發黴,提高成功率。亞甲基藍是人工孵化的時候 ... 於 www.gushiciku.cn -

#47.斗鱼什么时候繁殖,多久繁殖一次 - 鱼百科

斗鱼一般在3-10月份的时候繁殖。但是,人工饲养的斗鱼繁殖可以不受时间限制。它在全年都有可能进行繁殖。想要在冬天的时候繁殖它,应在水中放入加热棒 ... 於 www.yubaike.com -

#48.鬥魚飼養繁殖及常見疾病 - 寵物百科

鬥魚繁殖. 鬥魚,這個名字顧名思義就是愛鬥. 2、鬥魚容易飼養. 鬥魚屬於攀鱸科,鰓很特殊,除了可以在水中呼吸,也可以到水面呼吸空氣,所以它的耐低氧能力也很強。 於 petbird.tw -

#49.鬥魚繁殖過程及新手們可能遇到的問題 - GetIt01

更多水族知識,盡在「奇溢自然水族」- 關注最具人氣微信水族公眾號看了很多遍大神們寫的經驗貼,也看了很多魚友分享的繁殖鬥魚的圖片,最近趁著奇溢自然鬥魚2... 於 www.getit01.com -

#50.鬥魚多大可以繁殖 - 老爹孔雀魚

鬥魚 約3個月就有繁殖能力了+ v0 {( l- X9 }- w 以我的經驗2個多月的小公魚就會吐泡巢母魚也會開始抱卵: ]8 J! _* _( |; N5 r v1 s 於 www.guppytaiwan.com.tw -

#51.養牠的知情權犬貓非法繁殖與走私的惡性循環 - 環境資訊中心

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示「北投這家非法繁殖場,我們破獲時發現,場內有349隻犬隻,你可以想得到的品種,約克夏、法鬥等等都有。」 台灣動物 ... 於 e-info.org.tw -

#52.釣鱤魚一一鬥智鬥勇,趣味無窮

以前江河直通大海,各種魚類在每年春、夏兩季都沿江河上溯回遊產卵繁殖,東江、新豐江水系鱤魚很多。 1965年夏天的一天傍晚,我在家鄉的葉屋背後河邊 ... 於 newskks.com -

#53.鬥魚繁殖成功率100%秘笈大公開 - 壹讀

先將母魚裝進透明鬥魚杯中放置在缸里,等到母魚情緒穩定後再將公魚投放到繁殖缸中。由於有鬥魚杯隔離,種魚不會產生打鬥。鬥魚的繁殖通常都是母魚挑選公魚 ... 於 read01.com -

#54.常見泰國鬥魚介紹與半月鬥魚繁殖照顧作者

6、交配完成後,可選擇人工孵化或公魚護卵孵化. (1)人工孵化:. Page 7. 常見泰國鬥魚介紹與半月鬥魚繁殖照顧. 6. 人工孵化是指飼主將交配後泡巢裡的受精卵撈出,放入 ... 於 www.shs.edu.tw -

#55.作品名稱展示級鬥魚~半月鬥魚的行為研究及繁殖

一般人都認為鬥魚很好照顧不容易死亡,只要有一個小容器就可以養了,但是卻很. 少人可以讓鬥魚自然繁殖,所以我們想試試看鬥魚自然繁殖的機率。 於 science.cyc.edu.tw -

#56.想聽聽別人的台灣鬥魚養殖經驗

每一隻鬥魚至少都需要3-6公升水的活動空間,幼魚可以養在1.5公升或更小的容器內, ... 可以在缸內擺設水草讓鬥魚能夠休息,離水面比較近,方便呼吸,繁殖期間也可供母 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#57.鬥魚吐沫幾天後母魚才生蛋,鬥魚繁殖後多久生小魚?

鬥魚吐沫幾天後母魚才生蛋,鬥魚繁殖後多久生小魚?,1樓二班天樂繁殖方法首先公魚必須比母魚大,母魚必須抱卵,溫度在25度以上,再準備一個繁殖缸, ... 於 www.beterdik.com -

#58.離水不死還會走路爬樹奇魚「攀鱸」小金門現蹤跡 - 翻爆

... 吸取空氣,並能用鰓蓋在地面上攀爬,生命頑強,早期金門地區長輩稱攀鱸為「中斑虎」,意即攀鱸是一種比俗稱「中斑」的「蓋斑鬥魚」還兇猛的魚。 於 turnnewsapp.com -

#59.有片|周圍都是蟹!聖誕島數百萬紅蟹年度「大遷徙」往西澳洲 ...

am730香港公信力第一的免費報紙新聞有片|周圍都是蟹!聖誕島數百萬紅蟹年度「大遷徙」往西澳洲繁殖. 於 www.am730.com.hk -

#60.傳說這種魚會爬樹!離水不死用「鰓蓋」走路金門成功復育200隻

金門縣野生動物救援暨保育協會近期在烈嶼鄉尋獲離水不死、會用魚鰓蓋爬行的「步行魚」,協會利用自身養殖設備,成功繁殖200條。(金門,金門新聞,攀鱸, ... 於 pets.ettoday.net -

#61.要讓公母鬥魚繁殖該如何飼養? - 真愛黑白配

要讓公母鬥魚繁殖該如何飼養? · 1.為什麼我把母逾放進去公魚那不交配呢?? · 2.還有... 不讓公魚守在卵那可以嗎 · 3.產卵需要幾天孵化呢? · 4.牠們大概幾分鐘開始交配過程 於 lulu78g044.pixnet.net -

#62.泰国斗鱼繁殖手册 - 知乎专栏

繁殖 泰国斗鱼手册(码字不易,转载请注明出处) 1、选择优质的公斗鱼和母斗鱼一般来说,看起来就很强壮的的吐泡泡的公斗鱼和抱卵母斗鱼(最好是很多卵,突出来很大的那 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#63.泰國鬥魚- 维基百科,自由的百科全书

泰國鬥魚只要觀察腹部是否渾圓飽滿,且具有隨生殖成熟而日漸突起的白色生殖突,即可分辨出母魚。 繁殖前須確保公母魚都開始發情。公魚若發情便會開始吐泡 ... 於 zh.wikipedia.org -

#64.【水族↓鬥魚】培殖要點∣鬥魚為什麼吐泡泡?∥20211020更新

(非業配文) 鬥魚繁殖期就是會吐泡泡。但是鬥魚吐泡一定是築泡巢嗎?那可未必。 本文會介紹泡巢的狀態、鬥魚的繁殖縱斑、繁殖特性、發情徵兆、如何 ... 於 scent1983.pixnet.net -

#65.鬥魚繁殖計畫~駛動!! - 痞客邦

今天幫魚魚換水,順便也做了些許更動,就是把大理石公&母放到同一個桶子裡面對看囉!而且今天換水的時候稍為觀察了一下發現,展鬥的母魚似乎都已經開始有抱卵囉! 於 echohtc.pixnet.net -

#66.泰國鬥魚飼養、品種、改良、常見病 - 雪花新闻

泰国斗鱼,英文名为Siemese Fighting Fish,又名五彩搏鱼、暹罗斗鱼、彩雀 ... 如果想繁殖純藍色系的泰國鬥魚,也常常會因爲紅色基因不易去除或壓抑或 ... 於 www.xuehua.us -

#67.離水不死能爬樹步行魚「攀鱸」小金門見蹤跡 - 蕃新聞

... 鱸能以特化的器官直接吸取空氣,並能用鰓蓋在地面上攀爬,生命頑強,早期金門地區長輩稱攀鱸為「中斑虎」,意即攀鱸是一種比蓋斑鬥魚還兇猛的魚; ... 於 n.yam.com -

#68.鬥魚繁殖在拍賣的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「鬥魚繁殖」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 多功能隔離盒繁殖箱隔離箱魚缸水族箱水中隔離網繁殖孵化盒孔雀魚仔鬥魚孵化盒 ... 於 biggo.com.tw -

#69.斗鱼繁殖成功率100%秘笈大公开 - 百度

1、种鱼挑选. 斗鱼繁殖的第一步通常都是挑选适合繁育的种鱼。 · 2、繁殖缸设置. 尽量不要选择太小水体的繁殖缸,避免种鱼在鱼缸中紧迫焦虑,甚至公鱼会攻击 ... 於 baijiahao.baidu.com -

#70.種魚雌雄配對成功復育蓋斑鬥魚 - 生命力新聞

並且強調,民眾不要隨意濫捕蓋斑鬥魚,這樣有可能觸犯野生動物保育法﹔也會造成保育成本的浪費。 水產種苗繁殖場技正說,以現階段的復育工作來講還算是人工繁殖,他們希望 ... 於 vita.tw -

#71.鬥魚繁殖成功

四月底出生的小鬥魚剛出生的小鬥魚約0.1公分現在約1個月了體長從0.8~1.2公分不等準備移缸這個魚缸要讓出來給新的鬥魚配對生產用網子趕魚但是千萬不能用網子撈魚共有21 ... 於 mchot93.pixnet.net -

#72.鬥魚繁殖缸-價格比價與低價商品-2021年10月

鬥魚繁殖 缸價格比價與低價商品,提供鬥魚繁殖盒、蓋斑鬥魚繁殖在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找鬥魚繁殖缸相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#73.從古惑仔到新好男人-蓋斑鬥魚的觀察和飼養

近幾年因為登革熱疫情拉警報,使得捕蚊高手「蓋斑鬥魚」再度被人們想起而聲名大噪。在學術界、官方、水族產業界共同推動復育、繁殖、放流下,使得牠們在野外中重現生機。 於 www.ntsec.edu.tw -

#74.新手想要繁殖鬥魚?如何養鬥魚?看這裡就對了!

記住,公鬥魚最佳的繁育年齡是不超過14個月大小。在你有一段長時間不受打斷的自由時間後,再來計劃繁育小鬥魚。 因為在你讓公鬥魚 ... 於 pet123.pixnet.net -

#75.鬥魚繁殖-1 - 小莫的備分區

公母挑選則要注意體型比例,公魚盡量比母魚要強壯些. 可相同但不可公魚比母魚小隻(避免被母魚打殘). 盡量在溫暖的季節繁殖鬥魚. 一開始要讓公鬥魚在環境中多養幾天. 於 momolin66.blogspot.com -

#76.繁殖過程及步驟|泰國鬥魚繁殖篇 - 淘寶

一般1小時至半天,泡巢就會完成,這時就可以合缸了。 ... 將母魚放入繁殖缸,和公魚直接接觸。此時,公魚會繼續展示或追打母魚,同時也會經常往泡巢處跑,補充泡泡或者在泡巢 ... 於 world.taobao.com -

#77.斗鱼是怎么啪啪啪的-繁殖技术贴 - 海水驿站

在公母鱼互相扰让一番后便进行交配,交配时公鱼会成'U'形缠着对方,母鱼产卵公鱼也会同时射精,产卵的数量每次由几粒至几十粒不等,受精后的鱼卵慢慢地沉到缸底下.此时 ... 於 www.aquayee.com -

#78.南極 - 香港經濟日報hket.com

【古怪魚種】極端氣候下南極見神秘新魚種古怪冰魚超過5度會熱死 ... 南極皇帝企鵝棲息地倒塌逾千隻企鵝BB溺斃科學家:近3年出現繁殖失敗現象. 於 service.hket.com -

#79.鬥魚母魚產卵後快撈走公魚會照顧- 財經

形色水族林昇輝表示,鬥魚公魚吐氣泡,是為卵和剛孵化的小魚營造生存環境,除在母魚產卵後,含起卵一顆一顆吐進氣泡保護,還會在卵孵化成小魚之際,把小魚 ... 於 www.chinatimes.com -

#80.紀錄/趕進度的蓋斑鬥魚觀察日記 - 痞客邦

這7隻狀態明顯比彩兔好很多,活蹦亂跳生龍活虎的,買回來養三天之後我就把5隻投進大水池,另外留下一公一母單獨飼養,做繁殖用以防大池裡的被吃掉。 大 ... 於 nochi.pixnet.net -

#81.中國鬥魚的繁殖 - 小蜜網

鬥魚 如何繁殖,中國鬥魚的繁殖,1樓匿名使用者鬥魚對配偶的要求十分嚴格,一定要兩情相悅,互相配合才能成功交配。 1 鬥魚交配時如果其中一方不悅, ... 於 www.bees.pub -

#82.小鬥魚繁殖的報告 - 尖嘴雁的文章

尖嘴雁繁殖小鬥魚的報告. 發信人: tjy () 看板: aquarium 日期: Fri Nov 5 22:48:07 2004 標題: 小鬥魚兩個星期了 說說我的經驗好了,也是便宜的泰國鬥魚. 於 tjy.fhl.net -

#83.台灣鬥魚- 繁殖篇

2013/03/28 分享"台灣鬥魚" 繁殖過程,提供有興趣繁殖台灣鬥魚的格友幼魚及小魚無法分辨雌雄, 雄魚魚色彩鮮豔, 尾鰭較長, 交叉成剪刀狀, 且會在水面吐 ... 於 shayaochi.pixnet.net -

#84.泰国斗鱼如何繁殖?斗鱼在家庭鱼缸繁殖攻略在此 - 腾讯网

在繁殖斗鱼的时候不能随随便便抓两只一公一母的来进行繁殖。首先我们需要从同一个品种中选取种鱼。虽然不同品种之间也会杂交,但是成功率还是比较低的 ... 於 new.qq.com -

#85.台灣鬥魚的繁殖方法 - 石岡鄉農會

台灣鬥魚的繁殖方法廖振輝邱文偉撰稿/整理一、 前言一般而言,要看台灣鬥魚交配排卵的機會還算不少,但必須包含有以下條件:首先是公魚成熟而且處在發情的階段,再水面 ... 於 www.skhfa.org.tw -

#86.泰國鬥魚的繁殖泰國鬥魚繁殖四個步驟

建議佈置鬥魚繁殖缸時,水位大約在15公分上下較為適當,也不宜有水流或是水妖精打氣最好是靜水的狀態,然後放置一些水草,形成可以躲避的空間,讓母鬥魚遇 ... 於 www.ipet.tw -

#87.斗鱼繁殖的细节步骤

斗鱼繁殖 的细节步骤 · 1.首先放入公鱼让其在新环境中适应两小时。 · 2.在放入母鱼前先隔着缸让它们对望,增加它们交配的欲望。 · 3.通常2~8小时后公鱼开始筑泡巢。 · 4.繁殖时 ... 於 news.boqii.com -

#88.《魚杯杯》UP 多功能鬥魚盒、多功能繁殖盒【D-651、D-652】

可飼養鬥魚或受傷的魚類,待其復原再回到魚缸。 多功能繁殖盒(D-652) 尺寸:17.5x9x13cm ○內附隔離座,讓剛出生的小魚進入底層,以免被受驚嚇的母魚吃掉。 於 shopee.tw -

#89.泰國鬥魚如何繁殖?鬥魚在家庭魚缸繁殖攻略在此 - 趣關注

胎生魚怎麼在魚缸繁殖. 泰國鬥魚原產於泰國,這個物種在剛發現的時候已經有很多品種了,不過一些水族愛好者依然不滿足,還是將其進行雜交改良選優培育 ... 於 auzhu.com -

#90.請教養鬥魚的高手,鬥魚成熟期是多久?幾月份繁殖?小魚多久能 ...

一般鬥魚在4~8月齡性成熟,可選擇6釐米以上的鬥魚種魚,雌魚要選腹部臌大成熟抱卵的魚只,否則放入繁殖缸會受到雄魚的猛烈攻擊和傷害. 於 bearask.com -

#91.【信仰】Nikon Z7II 與我的生態攝影 - Mobile01

找了藉口,買了廣角鏡與魚眼, 由於需要更靠近生物, 因此拍攝上需要克服更多問題。 ... 春天是環頸雉繁殖的季節,但是這時候的天氣已經相當炎熱, 於 www.mobile01.com -

#92.蓋斑鬥魚繁殖 - 花蓮縣水產培育所

蓋斑鬥魚繁殖 ... 繁殖方式:. 本所在夏、秋季節繁殖,將公魚和母魚各一尾放於塑膠袋或小缸中,放入一片布袋蓮葉子,置於安靜場所,約4~5天(視水溫高低)後,再將種魚撈出, ... 於 hlab.hl.gov.tw -

#93.(大號)孔雀魚繁殖盒SD23 魚缸隔離盒孵化盒鬥魚熱帶魚小魚 ...

原價$207,優惠$157,限時再打96 折,只要$85!孔雀魚繁殖盒SD23 魚缸隔離盒孵化盒鬥魚熱帶魚小魚幼魚特大號隔離箱產房魚苗產卵器. 於 www.buy123.com.tw -

#94.今天介紹老闆分享繁殖鬥魚的經驗~... - 鬥魚咖啡Betta.Coffee

有一次繁殖巨型雙半月鬥魚,生出來的一批鬥魚卻都沒有雙半月的基因經過這些年的研究,老闆發現有些基因是隱性的,不一定是當代遺傳,也可能是隔代遺傳最近又在配種 ... 於 www.facebook.com -

#95.直擊鬥魚美麗與哀愁的一生!生於黑心繁殖場污水尾巴不完美遭 ...

生於黑心繁殖場污水尾巴不完美遭棄爛死. 更新時間: 2019/12/13 00:00. 1隻存活的美麗鬥魚背後,恐有千千萬萬隻死亡的「不完美」鬥魚。翻攝《臉書》「PETA亞洲善待動物 ... 於 tw.appledaily.com -

#96.觀賞水草養殖輕鬆入門 - Google 圖書結果

由於它可以生出很大的根部,因此常被鱂魚和鬥魚當作它們的產卵床。大葉水芹依靠葉面生出的子株以及葉片裡生出的孢子來繁殖。大葉水芹很容易養活。 於 books.google.com.tw