高雄地震速報的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林書帆,黃家俊,邱彥瑜,李玟萱,王梵寫的 地震:火環帶上的臺灣 和黃錦旗的 建築震害與補強實務(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站港灣環境資訊系統--加值應用暨功能擴充及維護也說明:港區地震監測及速報系統建置地震監測站,結合港區地質資料庫,開發港區震災初評速報系統 ... 並建立完整的本土化大氣腐蝕因子資料庫高雄港區即時空氣品質推估系統 1)先期 ...

這兩本書分別來自春山出版 和詹氏所出版 。

國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 于卓民所指導 林煇雄的 日本製造業對東協投資之研究-2010年至2019年 (2021),提出高雄地震速報關鍵因素是什麼,來自於日本製造業、東協、對外直接投資。

而第二篇論文中央警察大學 防災研究所 林貝珊所指導 陳顯鑫的 原住民高齡者的降低災害風險網絡:以蘇迪勒風災後的嘎色鬧部落為例 (2019),提出因為有 災害風險、社區高齡者、社會網絡、在地老化、社會資本的重點而找出了 高雄地震速報的解答。

最後網站數位科技應用4.0: 面對與科技共生的未來社會,你準備好了嗎?則補充:... 除了多處淹水、山崩、潰壩,還造成8月9日高雄小林村慘遭土石流滅村。2019年是八八風災10周年 ... 在檢討反省中化悲痛為動力,培育出地震預警系統(或稱地震速報系統), ...

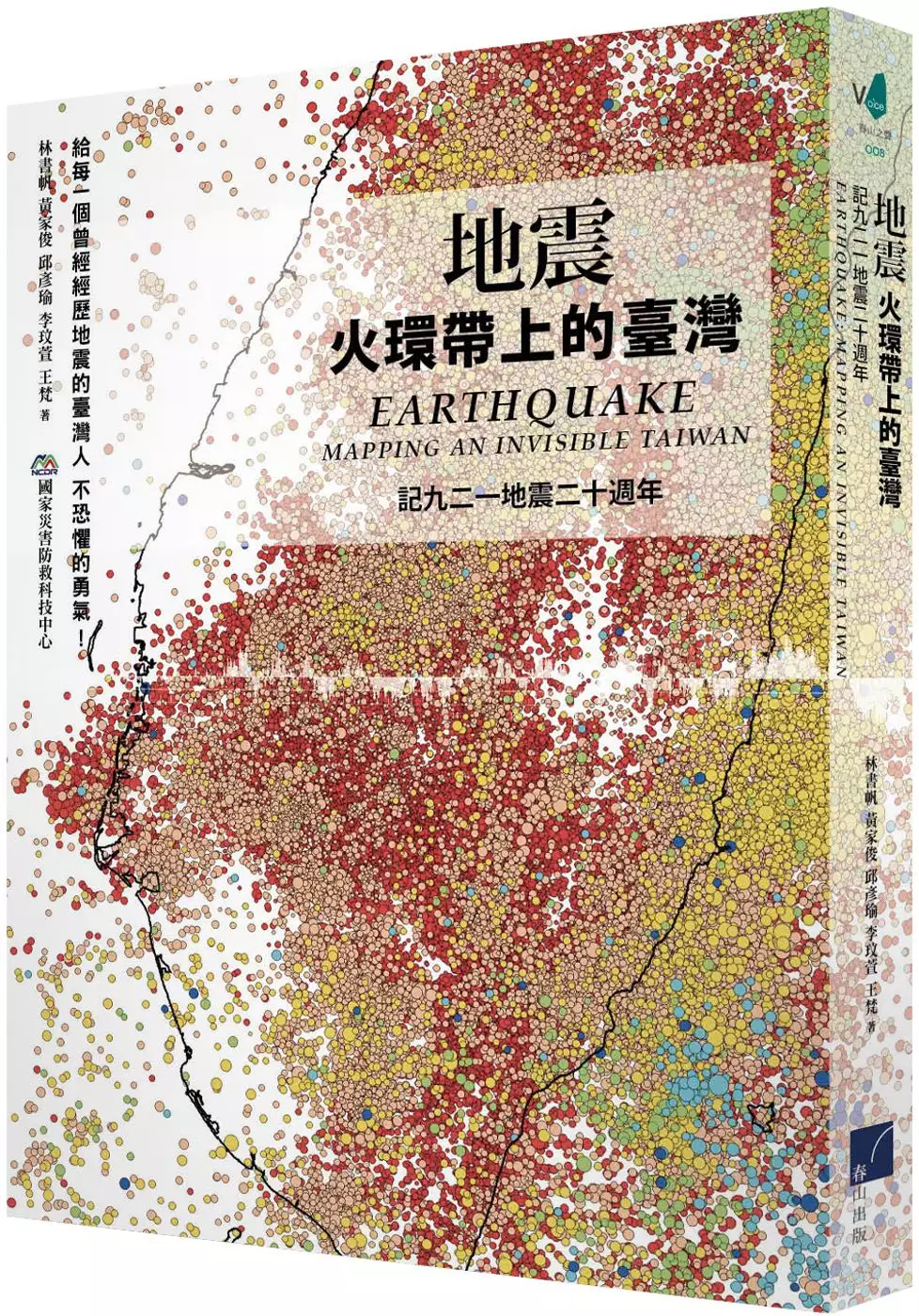

地震:火環帶上的臺灣

為了解決高雄地震速報 的問題,作者林書帆,黃家俊,邱彥瑜,李玟萱,王梵 這樣論述:

==記九二一地震二十週年== 給每一個曾經經歷地震的臺灣人 不恐懼的勇氣! ◎九二一地震改變了什麼?在臺灣歷史上造成什麼影響? ◎以板塊為尺度,透過地震帶分布、活動斷層分布圖重新認識臺灣 ◎災後重建揭開社會不同層面的問題,也改變了這一代人,成為重要社會資產 ◎九二一地震將全球地震學研究推往新的里程碑,推動臺灣科研與防災系統大躍進 ◎在下一次地震災害來臨前,建立應有的家居建築與防災避難知識,提升整體防災能力 國家災害防救科技中心X春山 合作出版 一九九九年九月二十一日凌晨一點四十七分,臺灣歷經了一百零二秒的劇烈搖晃,全臺十多個縣市共兩千多

人喪生,逾十萬戶房屋倒塌,其中包括中部地區近二分之一的學校校舍。電力設備塌垮造成震後立即停電,多處山線鐵路中斷,公路災損更嚴重,尤以臺三線與中橫公路最劇,全臺災損總計超過三千五百億元。這場芮氏規模七點三的世紀地震,從震央南投集集擴延全島,史稱九二一地震。 臺灣位於環太平洋地震帶、板塊交界處,因為億萬年來未曾停歇的板塊碰撞與造山運動,臺灣才得以形成今日樣貌。然而,板塊運動引發地震,讓島嶼注定要面對這些災難。一九○六年時日屬嘉義廳打貓東頂堡梅仔坑莊(梅山)巨震造成一千多人遇難;一九三五年苗栗因獅潭斷層與屯子腳斷層引發新竹—臺中巨震,三千多人罹難,是二十世紀臺灣最嚴重的震災。二○一六年二月六日

高雄美濃地震、二○一八年二月六日花蓮地震都因不同震因造成傷亡。大自然一方面帶來毀滅,另一方面卻也創造生命。因為造山,臺灣的生物與地質多樣性得以盡情展現。 本書以九二一地震為核心,構築出一部因山崩地裂所寫下的臺灣當代自然環境與社會史,更盤點全球與臺灣重要地震與海嘯事件如何牽引國際科學合作與社會重構,多視角重新理解地震。 九二一地震為何造成如此巨大的災害?活動斷層是板塊構造作用下的必然產物,九二一地震即是車籠埔斷層劇烈錯動、猛烈釋放能量所致。九二一之後,臺灣全面關注活動斷層研究,二○一二年中央地質調查所公布了臺灣三十三條活動斷層,透過活動斷層分布、地震帶分布,希望解開斷層構造與再現週期

之謎,讓人們對斷層有更多的理解並卸除未知的恐懼。 此外,九二一地震讓人們看到地震導致的複合型災害,除了山崩地滑、建物橋梁毀損,更引發重視的是土壤液化。全國土壤鑽探資料庫,以及全國液化潛能圖建置完成,土壤液化與地質成因的研究延續到二○一六年二月六日高雄美濃地震、二○一八年二月六日花蓮地震,不斷有新的進展。 全世界地震研究也因九二一地震而有重大突破。一九九九年以前,規模大於七級、距斷層二十公里以內的近斷層強地動資料,全世界只有八筆,九二一地震後,貢獻了六十多筆,這項紀錄至今尚未被超越。此外,臺灣將九二一地震研究資料公開分享全球,促成許多國際重量級學者來臺交流,全球以車籠埔斷層為主題的研

究有六、七百篇,更培養出臺灣如今中生代的一批重要學者,讓臺灣地震科學大步躍進。 九二一後,臺灣從地震觀測躍進到「地震即時速報」,計算單位由「分鐘」縮短成「秒」,領先全球,並將此系統回饋國際社會。透過九二一後的「深井鑽探」,科學家從地底一千一百一十一公尺處取得斷層帶的新鮮岩心,藉此瞭解斷層錯動過程中發生了什麼化學、物理變化,研究成果登上國際期刊。而利用地裂進行的「槽溝研究」,更足以對中部地質與斷層的再現週期有深刻理解。 回返現場。九二一重建是一個史無前例的龐大社會工程,揭開不同層面的問題,本書從山區、市區到原鄉,帶出不同的重建面向,包括重災區南投埔里、雲林草嶺村、大安溪沿岸原住民泰雅

部落、臺中集合式住宅太子吉第等。當時,許多宗教與社會組織在重建工作中擔任要角,本書特別以臺灣基督長老教會為例,從二十年歷程回看九二一經驗是如何讓教會青年與年輕社工陪同災民一起摸索、操練能力,從此改變了這一代人,改變了他們未來要走的路,不論是社工或是災民,都成為臺灣非常珍貴的資產。 九二一地震不僅將全球地震學研究推往新的里程碑,更促使臺灣在社會重構、災害防治上進步,例如:地震參數本土化研究的防災應用、耐震設計標準法規化、建立常備緊急應變系統,以及建立大規模地震情境模擬機制等。當防災可以直接進入日常生活,面對注定再來的地震,我們將有更多的瞭解與準備,不再恐懼。 名人推薦 吳逸民 臺灣

大學地質科學系教授 馬國鳳 中央大學地球科學系教授 曹恕中 中央地質調查所所長 陳文山 臺灣大學地質科學系教授 陳亮全 國家災害防救科技中心前主任、行政院災害防救專家諮詢委員 費立沅 中央地質調查所前環境與工程地質組組長 黃世建 國家地震工程研究中心主任 楊耿明 成功大學地球科學系教授 鄭明典 中央氣象局副局長

日本製造業對東協投資之研究-2010年至2019年

為了解決高雄地震速報 的問題,作者林煇雄 這樣論述:

伴隨全球區域經濟整合的推動,促使跨越國界的經貿活動日漸頻繁。借鑒於中國的經濟改革發展,近十多年來在東協各國領袖的共識下,東協共同體得以逐步的推展。另一方面,長期的經濟成長疲軟,人口結構的老化,勞動力短缺衝擊著日本企業的經營,再加上東日本大地震的發生,更是雪上加霜。日本政府為了提高產業國際競爭力並促進經濟的增長,有別於過往保守的對外經貿策略,積極的鼓勵企業參與對國外的直接投資。探討日本製造業對東協的投資,累計至2019年底日本製造業對東協的直接投資存量超過13兆日元,是同一時期對全球製造業直接投資存量的6分之一,同時也是對中國直接投資存量的1.43倍。對於日本刻意強化對東協的經貿合作,依研究發

現歸納以下兩個主要原因,首先來自中國的包括勞動成本的高漲、智慧財產權保護的被漠視、指標性企業不公平補貼以及中國的反日情緒與摩擦等。其次是來自東協的吸引力,包括充沛且相對低廉的勞動力、優惠的外資投資環境、持續擴大的自由經濟貿易區域,更重要的是隨著東協基礎設施的逐漸完備,經濟的持續成長可以被期待,隨著個人消費能力的增加,龐大的內需市場也已經漸漸的形成。在日本製造業對東協的直接投資方面,各國的經濟發展狀況與投資的先後有著明顯的關聯。以泰國為例,由於兩國政府之間關係密切,日本企業早在90年代之前就展開對泰國的直接投資,促使泰國的基礎設施相對完備,加上產業群聚效應的帶動,分別在運輸機械、電機電子等前幾項

重要項目上取得較高的投資比重與發展。近幾年,隨著區域內的經濟成長,投資環境產生明顯的變化,區域內資源的競爭也越加激烈,單純的勞力密集型產業應該倍感成本的壓力。在今後的發展中,無論是投資方的跨國企業或是接受投資的地主國,如何更加嚴謹的進行評估與對待,相信是雙方必須持續進行探討的課題。

建築震害與補強實務(二版)

為了解決高雄地震速報 的問題,作者黃錦旗 這樣論述:

本書特色 地震速報真的來得及救你一命嗎? 建築物出現裂縫就代表結構脆弱? 軟弱底層與偏心扭轉振動的問題建物註定無可解救? 關於震害與結構補強的迷思,專家一次解答! 過去幾年來,鋼板補強工法已拯救50餘建築物免於震害之險 鋼板補強工法,是在原有的RC柱或RC樑及周邊增加鋼板,並利用化學錨栓及環氧樹脂與原有柱樑緊密結合,使用鋼板補強工法,最大優點是不會改變原有柱樑系統的結構行為,每邊柱樑僅會增加1-2公分寬,外觀改變甚小;而在建物現地推垮的實測中,與其它補強法相較,經鋼板補強後的校舍所能承受的最大基層剪力(耐震能力)最為優越。

原住民高齡者的降低災害風險網絡:以蘇迪勒風災後的嘎色鬧部落為例

為了解決高雄地震速報 的問題,作者陳顯鑫 這樣論述:

目前國內以高齡者為對象的災害管理研究,多針對老人福利機構之火災整備與應變為主,缺乏對在宅高齡者在防減災階段的關注;其中,高齡者常被歸類為災害弱者,更是缺乏對其風險根本原因的理解。本研究探討社會網絡如何降低原住民族高齡者的災害風險,並運用社會資本理論分析網絡的意義,以理解平時與災時社會網絡照顧原住民高齡者之功能。本研究以桃園市復興區嘎色鬧部落為個案,運用參與觀察法及半結構式深度訪談法蒐集一手資料。研究結果發現,當地教會為橋接型網絡的重要節點,不僅對外爭取外部社會資源 (連結型網絡),更對內以族人共同信仰及泰雅文化增加部落凝聚力。此外,2015年發生的土石流災害可視為部落發展的轉機,透過市政府整

合跨局處、跨中央部會資源及民間自發性非營利團體建構的連結型網絡,更加速部落復原重建。而2017年成立的蜻蜓文化健康站則落實在地老化理念、照顧部落長者,平時產生互惠、信任情感,使長者彼此與鄰居親友間所構築的結合型網絡更加緊密。過去,災時應變通常依賴橋接型網絡,現在則漸轉變成「老老照顧」的部落互助網絡,降低原住民高齡者社會隔離化的脆弱性根源。本研究認為以社會資本為基礎的網絡,能因其具地方脈絡的特性而讓高齡者得以健康的在地老化,透過不同型態網絡讓高齡族群能與其他網絡成員互換、提供、獲得資源以降低其脆弱性。

高雄地震速報的網路口碑排行榜

-

#1.宜蘭外海地震規模6.7 最大震度4級【更新】 | 生活| 重點新聞

根據中央氣象局最新資訊,10日晚上9時19分發生芮氏規模6.7地震,地震深度76.8公里,震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里(位於台灣東部海域),最大震度 ... 於 www.cna.com.tw -

#2.北部震完南部震!屏東4.2有感地震民眾睡夢中震醒聞地鳴「搖 ...

... 也發生規模4.2、3.9的有感地震,且高雄也發生地鳴現象,不少南部民眾睡夢中被搖醒,網友. ... 10/25凌晨2時17分,屏東發生芮氏規模4.2有感地震。 於 tw.appledaily.com -

#3.港灣環境資訊系統--加值應用暨功能擴充及維護

港區地震監測及速報系統建置地震監測站,結合港區地質資料庫,開發港區震災初評速報系統 ... 並建立完整的本土化大氣腐蝕因子資料庫高雄港區即時空氣品質推估系統 1)先期 ... 於 books.google.com.tw -

#4.數位科技應用4.0: 面對與科技共生的未來社會,你準備好了嗎?

... 除了多處淹水、山崩、潰壩,還造成8月9日高雄小林村慘遭土石流滅村。2019年是八八風災10周年 ... 在檢討反省中化悲痛為動力,培育出地震預警系統(或稱地震速報系統), ... 於 books.google.com.tw -

#5.【圖表】「我被國家放棄了?」關於地震警報的誤解 - 關鍵評論

台北則是震度只有2級時,不會在地震當下收到地震速報,但會收到地震報告。 但為什麼速報還是會有晚到的情形呢?這需要先瞭解地震警告系統的運作與限制。 於 www.thenewslens.com -

#7.中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報 - 商業貼文懶人包

最近地震| 交通部中央氣象局。 芮氏規模6.5以上,最大震度6弱以上。 ::: 導覽| 科普網| 常見問答| 雙語詞彙| RSS服務| 意見 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字 ... 於 businesstagtw.com -

#8.地質新聞-早10秒掌握地震地震速報夯 - 地質知識網

(中央社記者王淑芬高雄11日電)下載「地震速報」,可以早10秒掌握地震訊息,業者已和中央氣象局地震速報中心簽署合作契約,近來軟體很熱門。 卡訊電子公司 ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#9.高雄地震- 台灣旅遊攻略-20210205

最近地震| 交通部中央氣象局高雄市政府東北方72.5公里(位於高雄市桃源區); ... 地震速報- Google Play 應用程式評分4.4 (48,558) · 免費· Android全台天氣地震資訊最 ... 於 twtravelwiki.com -

#10.港區地震監測及地層下陷調查分析研究 - 第 2-11 頁 - Google 圖書結果

高雄 港地震及液化即時監測系統 Real Time Monitoring System of Earthquake and ... 圖 2.12 蘇澳港區井下地震監測站圖 2.3 港區地震速報系統港區地震速報系統港區地震 ... 於 books.google.com.tw -

#11.昨天才地震今天清晨地牛又兩度翻身南台灣很有感

10/25凌晨2時17分,屏東發生芮氏規模4.2有感地震。 ... 公里,震央位於屏東縣政府北北西方12.0公里(位於屏東縣里港鄉),最大震度高雄市3級。 於 gotv.ctitv.com.tw -

#12.花蓮外海芮氏規模6.5地震!4種工具速報最新資訊 - 數位時代

今日下午17:55左右,震央位在花蓮縣政府東方80.6 公里,位於臺灣東部海域,地震深度:25.5公里,芮氏規模為5.2。 各地震度級為,宜蘭縣地區3級,花蓮 ... 於 www.bnext.com.tw -

#13.高雄美濃地震 - 國家地震工程研究中心

容包括:中央氣象局高雄美濃地震報告、等震度圖與PGA 分佈、近震源地震站即時 ... 象局(CWB)地震測報中心所公布之地震速報,規模原訂為6.4,. 於 www.ncree.org -

#14.地震速報/高雄市發生規模5地震 - Yahoo奇摩新聞

(本報訊)台灣地區下午18:31分發生地震。氣象局指出,地震規模為芮氏5.5,位置在北緯22.44度、東經120.4度,震央位於屏東近海,高雄市政. 於 tw.news.yahoo.com -

#15.規模6.6!深夜地震全台有感氣象局曝「遠地震央」 - 生活

中央氣象局發布「遠地有感地震報告」,10日23:45發生芮氏規模6.6地震, ... ❗23:47中部發生有感地震(因氣象局無發佈速報,資訊尚無法更新。) ... 於 www.chinatimes.com -

#16.高雄地震災區滿目瘡痍獲救民眾驚魂未定- 時事 - 東周刊

台灣高雄6.4級地震,卻重創台南市,災區到處滿目瘡痍。突如其來的大地震令 ... 主頁 > 時事 > 時事速報 > 高雄地震災區滿目瘡痍獲救民眾驚魂未定 2016 年02 月06 日 ... 於 eastweek.my-magazine.me -

#17.地震速報相關新聞報導、懶人包、照片、影片 - ETtoday

氣象局發地震報告!今(5)日10時5分,高雄市桃源區發生規模4.5地震,地震深度6km,各地最大震度高雄4級、嘉義3級、台東2級、台南2級、南投2級、花蓮2級、雲林2級、屏 ... 於 ts5555.hu666.net -

#18.高雄地震速報 - Barjazz

高雄地震速報. Published: (Updated: ) in Wash by . 高雄地震速報. 最近地震| 交通部中央氣象局. 016,時間為02月17日20時07,地點為臺東縣政府北偏東方24.8公里(位於 ... 於 www.barjazz.me -

#19.臺灣地震預警臺灣高雄地震:地震預警知多少 - Earm

各種觀測網介紹-地震速報系統由地震減災的觀點而言,地震速報與預警是降低大地震損失的重要方法。地震速報系統的功能為:在地震發生後一分鐘至數十分鐘內提供地震資訊 ... 於 www.p3dxp.co -

#20.緊急地震速報(警報)発表状況 - 気象庁

発生日時 震央地名 M 観測最大震度 緊急地震速報の内容 主要動到達時間 2021/11/09 01:14 (福島県中通り) 4.8 ‑‑‑ 〇 〇 2021/11/01 06:14 茨城県沖 5.3 4 〇 〇 2021/10/07 22:41 千葉県北西部 5.9 5強 〇 〇 於 www.data.jma.go.jp -

#21.通訊基地台受震損壞評估及防災規劃應用

Broadcast System),透過手機傳遞地震速報、海嘯警報、颱風強風告 ... 圖2、地表振動造成通訊基地台破壞型態(2016 年高雄美濃地震). 2、 相關支持系統失效. 於 www.ncdr.nat.gov.tw -

#22.【地震速報】東部外海地牛翻身芮氏規模5.7 最大震度臺東4級

台灣東部外海30日午間13:21左右發生芮氏規模5.7地震,東部及北部感受強烈, ... 臺東市、南投市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、澎湖縣馬公市。 於 www.taiwannews.com.tw -

#24.秘魯北部附近發生7.1級左右地震 - 新浪新聞

中國地震台網自動測定:11月28日18時52分在秘魯北部附近附近(南緯4.36度,西經76.65度)發生7.1級左右地震,最終結果以正式速報為準。 於 news.sina.com.tw -

#25.105年度全國地球科學教師研習暨第 屆地震科學志 研習營

近即時地震志工遊戲─地震速報自己來 ... 地震資訊外,台灣地球科學學界也在這幾年完成一套整合氣象局地震速報與學界 ... 高雄美濃地震- 編號51). 於 tec.earth.sinica.edu.tw -

#26.應用先進科技降低震害衝擊-以高雄美濃地震為例

上圖) 2016年2月6日高雄美濃地區發生強震,台南維冠大樓倒塌空拍畫面。 ... 在本次地震中,國研院國震中心在震後接獲中央氣象局地震速報資料後,立即 ... 於 www.narlabs.org.tw -

#27.最新地震報告!! 地震速報!! 地震最新消息/新聞@ 小妞的生活旅程

最新地震報告!! 地震速報!! 地震最新消息/新聞1.中央氣象局查詢最新地震的狀況>> http://www.cwb.gov.tw/V7/earthquake/ 於 may1215may.pixnet.net -

#28.【高雄有地震嗎】資訊整理& 地震高雄相關消息| 綠色工廠

冬雷高雄有沒有可能發生大地震啊? 今天的地震真得很可怕...震央是在恆春6.7級..連續二次真得是嚇死我了..在剛剛好像還有餘震..印象中好像沒有 . 於 easylife.tw -

#29.「地震」 - 相關新聞- 自由時報電子報

生活 2021/11/24 18:29. 規模5.2地震全台有感氣象局:震源距離遠、有餘震 ... 於 news.ltn.com.tw -

#30.地牛翻身別緊張!6款實用地震速報APP推薦-

地牛翻身別緊張!6款實用地震速報APP推薦如果能預先知道地震即將來臨, ... 02/06-03:57高雄市美濃區發生規模6.4有感地震,最大震度雲林縣草嶺6級。 於 2home.com.tw -

#31.[爆卦] 地震超大 - PTT 熱門文章Hito

... 芮氏規模:4.2 本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 各地震度級高雄市地區最大震度3級楠梓3級旗山2級壽山2級高雄市1級屏東 ... 於 ptthito.com -

#32.旅遊 - 芋生活

交通部觀光局表示,因日前地震龜首土石鬆落,落石疑似砸中磺煙洞口,才有如此噴發量。 ... 預購高雄行程或住宿,就可以賺200 元高雄券,完整方案將在15 日正式公布。 於 living.taronews.tw -

#33.【110 年國家防災日演習】地震速報演練

【110 年國家防災日演習】地震速報演練,本所響應國家防災日,於9月17日上午9:21進行臨震應變「趴下、掩護、穩住【Earthquake Disaster Drill】」模擬。 於 jiasian.kcg.gov.tw -

#34.速報/南部出現有感地震,高雄、台南、屏東 - 蘋果仁

速報 /南部出現有感地震,高雄、台南、屏東、台東皆有感 ... 根據《地牛Wake Up》程式依據地震測站快速演算之結果,本次地震震央位於台灣東南部海域, ... 於 applealmond.com -

#35.新聞懶人包|職場聊天室- Podcast on Firstory

【新聞懶人包】疫情重點速報|從海神惡煞新聞來看網路輿論的力量|歐洲議會史上 ... GS愛新聞|新聞懶人包|第12輪疫苗開放給23歲以上民眾|高雄城中城惡火|兩岸是兩 ... 於 open.firstory.me -

#36.今早9點21分花蓮出現8級強震? 別慌!是防災演練 - 聯合新聞網

就是今天,全台民眾手機會接到地震、海嘯國家警報,家裡電視也直接切換 ... 部及北部沿海地區等災難模擬警訊,上午9點21分全台各地發放地震速報測試! 於 udn.com -

#37.臺灣西南地區地層下陷調查及基本資料建置研究

2.3 港區地震速報系統為減少降低儀器或外部干擾造成產生雜訊,以地表網路地震儀連接井下地震監測儀組成地震災後速報系統。本中心逐年分別於臺中港、安平港、高雄港、蘇 ... 於 books.google.com.tw -

#38.屏東2:17規模4.2地震!民眾睡夢中驚醒高雄超有感 - 三立新聞

今日清晨2時17分,屏東縣里港鄉發生芮氏規模4.2的地震,有高雄網友留言直呼,高雄很有感、搖很大,不少民眾從睡夢中驚醒。各地最大震度如下:. 於 www.setn.com -

#39.地震報告與強震即時警報- 地牛Wake Up! 台灣地震速報

以下報告為中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果 ... 高雄市地區. 高雄市2級. 旗山2級. 六龜1級. 甲仙1級. 臺南市地區. 新化2級. 於 eew.earthquake.tw -

#40.快訊/06:27高雄規模4.9地震最大震度4級| ETtoday生活新聞

地牛翻身!根據中央氣象局的地震報告,今天6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震,震央位於高雄市那瑪夏區,地震深度12.3公里,嘉義縣、台南市、高雄市 ... 於 www.ettoday.net -

#41.2021地震防災警報6大APP必載!iOS、Android國家級邊緣人激推

近來台灣地震頻繁,11月14日晚間宜蘭縣近海就發生芮氏規模5.3地震, ... 全台3大斷層曝災情最慘區,只剩高雄能住人? ... APP推薦3/台灣地震速報. 於 city.gvm.com.tw -

#42.【教學】這次地震怎麼沒收到通知?教你開啟手機災防告警訊息

事實上依照NCC 提供的資料,這是目前國家災害防救科技中心規劃,可以參考一下內容:. 1. 國家級警報:民眾可能立即受危害,如地震速報(地震規模達5.0以上 ... 於 www.mygopen.com -

#43.蘇貞昌宣講遇反萊豬抗議「趕出去」罵別來亂

蘇貞昌不滿宣講被擾亂,直接用手上撞球桿、指著正被警方包圍拖離的李建誠說「不要來亂別人的場子」、「大家鼓掌把他趕出去」,引起全場一陣譁然。 民進黨 ... 於 www.worldjournal.com -

#44.2021 地震App推薦|4款必裝即時地震快報秒查工具 - 瘋先生

台灣地震頻繁,主要是位在太平洋地震帶上,只有要強震發生時,不少縣市民眾都會收到國家級警報地震速報提示,還是有人都感受到有感地震,手上的iOS ... 於 mrmad.com.tw -

#45.最近地震| 交通部中央氣象局

選擇縣市, 總覽, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#46.中央災害應變中心- 災害情報站

【宮廟火災】【26日高雄市鳥松區宮廟火災,已撲滅,無傷亡】 · 更多資訊 · 110.11 12. 發布單位:緊急救護組. 防疫清消更給力!感謝福智美公司捐贈拋棄式消毒擦拭布. 於 www.emic.gov.tw -

#47.雨量彙整 - 寰宇新聞網

世紀之都 · 台灣再翻轉 · 台北誰當家 · 未分類 · 2020新政局 · 選後看北高 · 高雄誰領先 · 東南亞即時 · 科技NEW一下 · 遇見CEO · 世界運動場 · 花蓮大地震 · 新聞快訊 ... 於 globalnewstv.com.tw -

#48.嘉義發生規模4.7地震台南、高雄都有感 - TVBS新聞網

嘉義縣於今(6日)14點53分發生一起芮氏規模4.7的有感地震,嘉義市最大震度4級、台南市跟高雄市也都有2級。這起地震震央位於嘉義縣政府南偏西方10.0 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#49.[爆卦] 地震- Gossiping板

高雄地震 有感小區域有感地震報告發震時間:2021/01/24 16:33:26 位置:北緯22.76度, ... 本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 於 disp.cc -

#50.剛才的有感地震在哪裡? (@isearthquake) / Twitter

綠色警報:芮氏規模4.9深度12.3公里的#地震 發生在高雄市政府北北東方83.1公里(位於高雄市那瑪夏區) 地震時間:2021年09月01日06點27分56秒本警報滯後5分鐘中央氣象局發佈。 於 twitter.com -

#51.找高雄地震速報相關社群貼文資訊

提供高雄地震速報相關文章,想要了解更多今天地震消息、地震快報2021、剛剛地震新聞相關科技資訊或書籍,就來科技貼文懶人包. 於 techtagtw.com -

#52.一起走過攜手向前: 921震災20週年紀念專書

在105年2月6日高雄美濃地震、107年2月6日花蓮地震等2次災害地震事件, ... 公共物聯網計畫」推動建置海陸地震聯合觀測網、提供複合式地震速報服務、及災害情資產業建置, ... 於 books.google.com.tw -

#53.今年以來最大地震!北捷慢速巡軌規模6.2全台有感「電視掉 ...

高雄 輕軌跟高雄捷運則都沒有影響。還好到目前為止,沒有傳出災情。 台北市災害防救辦公室回報,截至晚間10點40分為止,110、 ... 於 newtalk.tw -

#54.地震速報: 臺灣東南部海域今日(6月4日) 17:46 發生規模5.6的地震

各地震度,臺東縣地區5 級,花蓮縣地區4 級,嘉義縣地區3 級,高雄市地區3 級,雲林縣地區3 級,臺南市地區3 級,嘉義市地區3 級,臺中市地區3 級,彰化縣 ... 於 www.cool3c.com -

#55.09/05-03:52高雄市桃源區發生規模4.1有感地震

報文內容:09/05-03:52高雄市桃源區發生規模4.1有感地震,最大震度高雄市桃源4級。,開放資料燈號:綠色 ... 本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 於 data.zhupiter.com -

#56.KNY台灣天氣.地震速報- Google Play 應用程式

全台天氣地震資訊最豐富的APP── KNY台灣天氣.地震速報☆獨家地震專區,輕鬆設定地震速報、地震資訊不漏接☆百萬下載肯定,您最好的天氣小夥伴選擇 於 play.google.com -

#57.最近地震完整相關資訊 - 星星公主

提供最近地震相關文章,想要了解更多中央氣象局地震觀測網、全球地震、地震快報 ... EEW地震速報- Google Play 應用程式卡訊電子為響應中央氣象局-- 地震中心的校園 ... 於 astrologysvcs.com -

#58.花蓮3分鐘內連兩震地震規模6.2!最大震度6級

花蓮縣壽豐鄉今(18)日晚間22分11時芮氏規模至少5級以上地震,22分14時又 ... 皆為3級,桃園、新竹、高雄、台南以及屏東1級,另外澎湖也有1級震度。 於 www.nownews.com -

#59.交通部中央氣象局地震測報中心有感地震通報須知

三、有感地震之發布是以本中心地震速報系統測站測得之震度為依據。 有感地震之發布標準 ... 三)台北市或高雄市測站震度1級(含)以上。 四、有感地震 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#60.高雄市政府教育局教育防災教育網

為提升校園面對地震等災害應變能力,高雄市教育局於今天(17日) 配合行政院推動「國家防災日」,在高雄市各校同時進行地震避難疏散演練。本年度則由左營國中做為國家 ... 於 enews.kh.edu.tw -

#61.天氣即時預報- 地震速報:06:27高雄、台南 - Facebook

地震速報 :06:27高雄、台南、嘉義交界發生地震,規模初判4.9,稍後更新地震報告。 ❗地震報告:震央位於「高雄市那瑪夏區」,本次地震通報完畢。 於 m.facebook.com -

#62.早10秒掌握地震地震速報夯 - 人間福報

【中央社高雄訊】下載「地震速報」,可以早10秒掌握地震訊息,業者已和中央氣象局地震速報中心簽署合作契約,近來軟體很熱門。 於 www.merit-times.com -

#63.地震預警細胞簡訊統一標準5月起震度4級才發布

手機鈴聲大作,簡訊上寫著「國家級警報」,地震速報預警,可不是每個縣市民眾都收得到。 過去考量台北市多高樓大廈,只要震度達三級以上就會發布警報 ... 於 news.pts.org.tw -

#64.高雄清晨4:24規模4.3地震最大震度4級 - 台視新聞網

清晨地牛翻身!今(8)天清晨4點24分發生芮氏規模4.3地震,根據中央氣象局地震報告指出,震央位於高雄市那瑪夏區,即在高雄市政府北北東方78.9公里處 ... 於 news.ttv.com.tw -

#65.強震即時警報- 维基百科,自由的百科全书

強震即時警報(英語:Earthquake Early Warning,縮寫:EEW),又稱地震預警、地震速報,是臺灣在地震發生後發布的警報,針對部分地區利用地震波傳遞速度的差異,在較 ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.災防告警細胞廣播訊息

[大雷雨即時訊息] 臺南、高雄、屏東山區請慎防強降雨、陣風、雷擊或冰雹等劇烈天氣現象,持續至12/03 16:45,氣象局。 警訊通知. 地震速報, 當地震預警系統預估發生 ... 於 cbe.tw