馬鞍山交通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦白先勇寫的 《臺北人》五十週年精裝紀念版 和白先勇的 《臺北人》五十週年精裝紀念版簽名書都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自爾雅 和爾雅所出版 。

國立臺北科技大學 土木工程系土木與防災博士班 施邦築、杜敏誠所指導 陳智誠的 山坡地景觀人行吊橋安全監測、數據分析與應用 (2021),提出馬鞍山交通關鍵因素是什麼,來自於景觀人行吊橋、數據分析、特徵選取、邊坡監測、吊橋變形行為模擬、目標函數。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 徐國能所指導 徐資雅的 盛唐詩舟船書寫研究 (2019),提出因為有 盛唐、唐詩、舟船、人文主義地理學、象徵的重點而找出了 馬鞍山交通的解答。

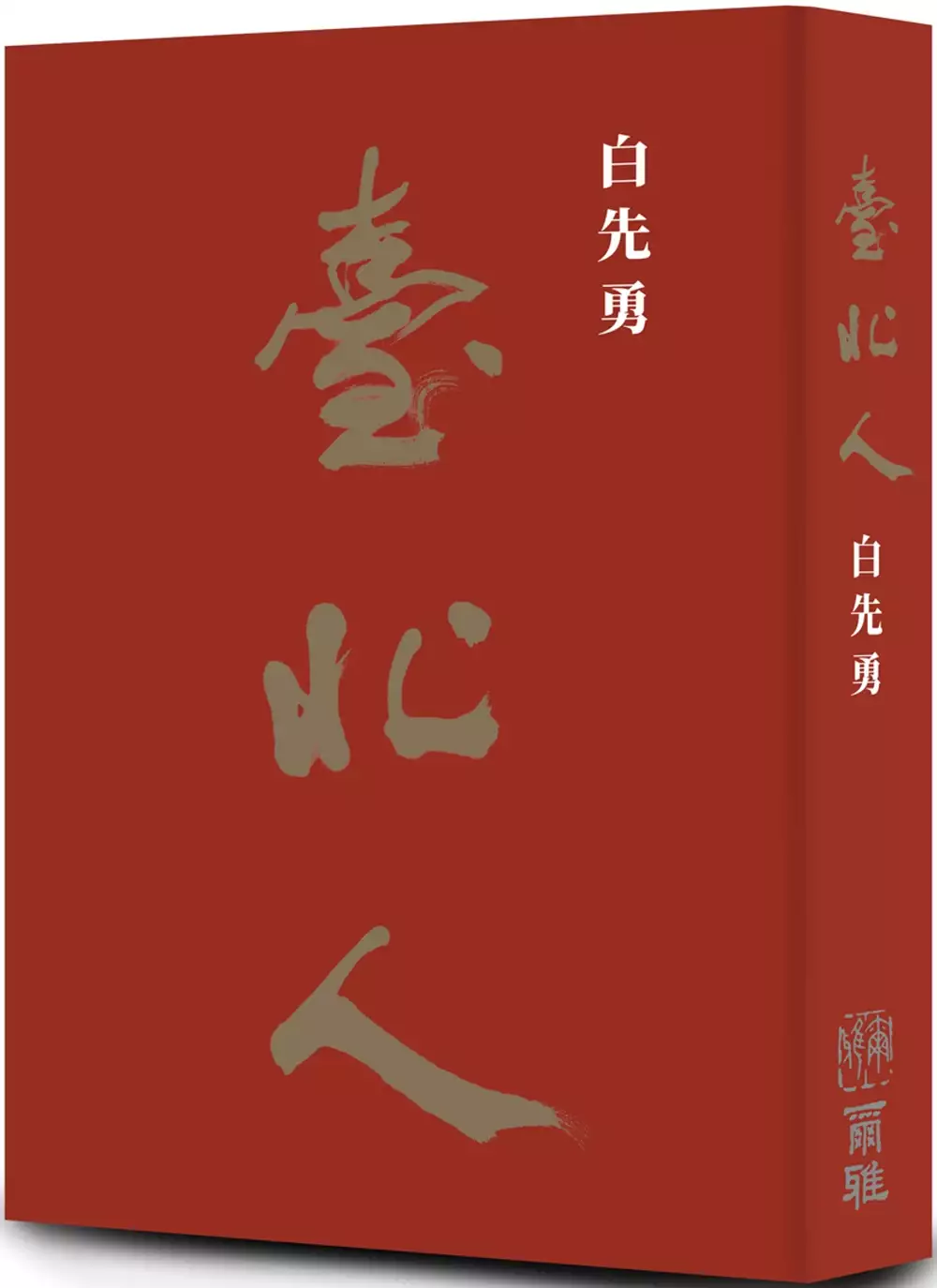

《臺北人》五十週年精裝紀念版

為了解決馬鞍山交通 的問題,作者白先勇 這樣論述:

白先勇首度親撰序 董陽孜全新題字 全彩珍貴圖片32頁 文學年表‧30種《臺北人》中外版本 招喚六○年代的創作靈魂 2021《臺北人》精裝典藏版的主視覺,書衣以董陽孜的書法為主軸,滿溢的紅色喜氣,來迎接《臺北人》五○週年。內封特別挖掘出1960《現代文學》創刊時,由張先緒設計的前衛圖案,直橫線條構成的對應節奏,簡單耐看,有探索新知,向內、向上、向外的現代精神,也是「北」字的拉長變形,像一種內在投射,有「驕傲與孤獨感」,充滿矛盾也是強大的創作能量。

馬鞍山交通進入發燒排行的影片

6月13日 下午 奪命車禍 沙田大涌橋路私家車綠Van相撞 導致一死七傷 小巴相撞 失控

今日下午2時54分,一輛私家車與一輛綠色專線小巴在沙田大涌橋路相撞,綠色專線小巴翻側。大批消防員趕抵現場救援,交通警員正指揮交通及調查事故原因,現場交通擠塞。

https://youtu.be/dS6ZqMFNpf0

沙田大涌橋路發生奪命車禍,導致1死8傷。事發於今日(13日)下午2時54分,一輛白色私家車沿大涌橋路往新城市廣場方向行駛,駛至沙田圍路交界時懷疑衝燈,攔腰撞向一輛沿大涌橋道往馬鞍山方向行駛的綠色專線小巴右邊車身。綠色專線小巴被撞至向左翻側。大批救援人員趕抵現場,59歲小巴男司機證實當場死亡,警方以綠色帳篷遮掩遺體。意外亦導致8人受傷,其中1男2女小巴乘客被送往那打素醫院,另2男2女小巴乘客被送往威爾斯親王醫院。涉事私家車女司機同樣受傷,由救護車送往威爾斯親王醫院。

受意外影響,現場交通非常擠塞,交通警員於指揮交通及調查事故原因。綠Van翻側後,車廂一片凌亂,乘客的雜物、玻璃碎片散落一地,車廂及地上均遺下血跡。而肇事私家車的車頭嚴重損毀,車頭安全氣袋彈出。

山坡地景觀人行吊橋安全監測、數據分析與應用

為了解決馬鞍山交通 的問題,作者陳智誠 這樣論述:

過去幾年山坡地興建很多人行景觀吊橋,而吊橋後續維護管理與監測是重要的課題,本研究選用臺北市內湖區碧山巖旁的白石湖吊橋為案例,分析吊橋監測項目及特徵因子與維護管理之重點,作為國內人行景觀吊橋在維運上參考,白石湖吊橋主要結構由三條主鋼索連結兩側錨座,人行木甲板利用鋼梁固定於主鋼索上,並利用2條抗風索穩定橋身,抗風索及橋身連結為44支抗風鋼棒組成,因此主鋼索錨定處之邊坡穩定行為,以及吊橋主鋼索與抗風索之基座穩定,為影響吊橋整體安全的關鍵。由於白石湖吊橋的構造及構件使用已超過10年,過去監測結果顯示安全正常,惟眾多監測維護管理項目因子中,如何篩選出重點項目及排出優先順序,仍值得研究探討。本文探討人行

吊橋鋼索垂度與索力之監測和分析,以及兩側橋台基礎與邊坡之穩定分析考量要點和結果,並藉由1.水位觀測井 2.土壤中傾斜管 3.吊橋基座4.中央撓度5.溫度等等監測成果,探究目標函數並作數據分析與邊坡穩定及鋼索檢討,並透過電腦程式Stable計算之方式進行邊坡穩定分析及python數據分析作線性迴歸、決策樹及隨機森林迴歸與神經網路預測模型建立,吊橋結構分析則係利用向量式有限元素法所建立的3維剛架元素動力分析處理程序,進行橋梁變形與運動分析工作。藉由邊坡數值模型之建立與吊橋結構動力分析結果,獲取各情境下邊坡之安全,以及掌握吊橋主鋼索之受力變形行為,此可作為吊橋與坡地安全維護評估之參考與後續改善維修之

依據。分析結果獲得以下結論:由機器學習的監督式學習線性迴歸、隨機森林及深度學習的神經網路Tensorflow迴歸,以中央撓度為目標函數建置模型,可應用於各種吊橋監測分析使用;數據分析之特徵選取結果以溫度自變數因子佔權重超過70%;線性迴歸結果單一變數可採用神經網路Tensorflow迴歸分析結果Y=0.312*X+578.42,中央撓度預測平均值:586.117,標準偏差:1.935,取預測平均值加減2倍標準偏差作建議預警值:582.24〜589.98cm,取預測平均值加減3倍標準偏差作建議警戒值:580.31〜591.92cm,超過預警值則增加監測頻率;目標函數中央撓度監測結果可直接套用決策

樹迴歸或隨機森林迴歸分析結果;向量式有限元素法分析鋼索應力,以中央撓度為目標函數,溫度效應以實測迴歸值校正後函數Y=0.2929*X+578.89,結果實測值與模型預測值差在2公分左右較佳;抗風鋼棒挫曲更換剛索或鋼棒,研究結果仍以鋼棒晃動較小,可以選擇現有節點鋼棒對稱方式配置晃動較小;邊坡穩定分析以現地地錨檢測結果之殘餘應力作分析,吊橋南側邊坡在地震與暴雨同時發生情況,安全係數不足需補強;如監測數據不足可採用目標函數單一監測結果以時間序列分析statsmodels做預測模型等結論。

《臺北人》五十週年精裝紀念版簽名書

為了解決馬鞍山交通 的問題,作者白先勇 這樣論述:

白先勇首度親撰序 董陽孜全新題字 全彩珍貴圖片32頁 文學年表‧30種《臺北人》中外版本 招喚六○年代的創作靈魂 2021《臺北人》精裝典藏版的主視覺,書衣以董陽孜的書法為主軸,滿溢的紅色喜氣,來迎接《臺北人》五○週年。內封特別挖掘出1960《現代文學》創刊時,由顧福生設計的前衛圖案,直橫線條構成的對應節奏,簡單耐看,有探索新知,向內、向上、向外的現代精神,也是「北」字的拉長變形,像一種內在投射,有「驕傲與孤獨感」,充滿矛盾也是強大的創作能量。 作者簡介 白先勇小傳 民國二十六年生,廣西桂林人。臺大外文系畢業,愛荷華大學「作家工作室」(Writer's Workshop)

文學創作碩士。 白先勇為北伐抗戰名將白崇禧之子,幼年居住於南寧、桂林,民國三十三年逃難至重慶。抗戰勝利後曾移居南京、上海、漢口、廣州。三十八年遷居香港,四十一年來臺與父母團聚。五十二年赴美留學,五十四年獲碩士學位,赴加州大學聖芭芭拉分校東亞語言文化系任教中國語言文學,八十三年退休,投入愛滋防治的公益活動和崑曲藝術的復興事業,製作青春版《牡丹亭》巡迴兩岸、美國、歐洲,獲得廣大迴響,從「現代文學傳燈人」,成為「傳統戲曲傳教士」。八十六年加州大學聖芭芭拉分校圖書館成立「白先勇資料特藏室」,收錄一生作品的各國譯本、相關資料與手稿。曾先後獲國家文藝獎、元智大學桂冠文學家獎、北京中國音樂學院太極傳

統音樂獎、全球華文文學星雲獎貢獻獎,2021年獲頒臺灣大學名譽博士、臺北文化獎。 白先勇是小說家、散文家、評論家、戲劇家,著作極豐,短篇小說集《寂寞的十七歲》、《臺北人》、《紐約客》,長篇小說《孽子》,散文集《驀然回首》、《明星咖啡館》、《第六隻手指》、《樹猶如此》,舞台劇劇本《遊園驚夢》、電影劇本《金大班的最後一夜》、《玉卿嫂》、《孤戀花》、《最後的貴族》等。兩岸均已出版《白先勇作品集》。小說多篇曾改編為電影、電視、舞台劇,並翻譯成多國文字。關於白先勇文學創作的研究,兩岸均不斷有學者投入,人數眾多,面向多元,形成白先勇文學經典化現象。 民國一○○年起致力整理父親白崇禧的傳記,

出版《父親與民國──白崇禧將軍身影集》、《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》、《悲歡離合四十年──白崇禧與蔣介石》(與廖彥博合著)。一○三年在臺灣大學開設《紅樓夢》導讀通識課程,將畢生對《紅樓夢》的鑽研體會傾囊相授,並出版《白先勇細說紅樓夢》、策畫編纂《正本清源說紅樓》。 只是當時已惘然/白先勇〈精裝典藏版新序〉 白先勇的小說世界/歐陽子〈序一〉 世紀性的文化鄉愁/余秋雨〈序二〉 永遠的尹雪艷 一把青 歲除 金大班的最後一夜 那片血一般紅的杜鵑花 思舊賦 梁父吟 孤戀花 花橋榮記 秋思 滿天裡亮晶晶的星星 遊園驚夢 冬夜 國葬 「世界性的口語」──《臺北人》英譯本編者序/喬志高

《臺北人》印第安那版序/韓南 《臺北人》版本一覽 白先勇文學年表 白先勇小傳 精裝典藏版新序 只是當時已惘然 白先勇 今年是《臺北人》出版五十週年,五十年間如反掌,半個世紀的歲月就這樣匆匆過去了。隔著這麼遙遠的時光,回頭再去翻閱自己的舊作,不禁驚詫,《臺北人》這部書竟承載著濃濃如許的愁緒,滿紙滄桑,不知道是從那裡來的。細細回想,恐怕須得從我童年、少年的經歷講起。 我出生於民國二十六年,七七抗戰爆發的那一年,可謂生於憂患。在山清水秀有如仙境的桂林城市,度過六載不知憂愁的童年。那時我們剛搬進風洞山下東正路的新家,一片大花園接著山腳一溜岩洞,那是我們家的防空洞,日機來轟炸桂林

時,我們全家人便躲進風洞山的岩洞裡去。花園裡遍植桂花樹,都是黃澄澄的金桂,秋天來時,滿園子飄著桂花香。 在我的童年印象裡:桂林是碧湛湛清可見底的灕江,灕江兩岸那些綿綿不斷、此起彼落、嶔奇秀拔的山巒,象鼻山、馬鞍山、老人山各具形狀,還有月牙山,山上尼姑庵的老豆腐,山下是花橋,橋頭米粉店裡的馬肉米粉,灕江艇仔上的田雞粥,這些桂林美食,小時候吃過再也不會忘記。 民國三十三年,日軍發動「一號作戰」,這是抗戰後期日軍對中國最猛烈的一次攻擊,桂林機場有美國陸軍航空隊,日軍擔心美機利用桂林機場直接轟炸日本本土,因此制定「一號作戰」計畫之初,便鎖定桂林為頭號攻占目標。是年秋季,日軍二十萬部隊攻

打桂林城,桂林全城燃燒,一片火海,我們風洞山下的花園洋房也燬之一炬,把我童年對桂林的美好記憶燒得精光。母親領著白、馬兩家親戚眷屬八十餘口,倉皇趕上最後一班火車,逃出桂林城,加入了湘桂大撤退,抗戰最大逃亡潮之一。火車上,擠滿了難民,火車頂上也坐滿了人。火車穿過許多岩洞,火車頂上的難民一不小心,便被岩石刮下車去,死於非命。火車過載,蹣跚而行,日軍天天追在我們後面,大家緊張萬分。經過千山萬水,歷盡千辛萬苦,我們終於抵達重慶,逃難中,祖母九十高齡,小弟先敬尚在襁褓中,母親所受的壓力太大,一到重慶,便病倒,從此患上高血壓症。日軍攻打廣西,廣西受了重創,四分之三的縣市淪陷敵手十一個月,桂林五萬七千多家房屋

燒得只剩下四百七十餘戶。桂林守軍壯烈犧牲,第一三一師師長闞維雍與城共存亡,舉槍自戕。最後八百多官兵退入普陀山七星岩中,負隅抵抗,被日軍施放瓦斯毒氣,以及噴火,全數殉難,是為廣西版的「八百壯士」。八年抗戰,廣西軍民死亡二百一十萬。 八年抗戰艱苦的日子終於走到了盡頭。民國三十四年八月十五日,晚上我跟家人正在家中院子裡乘涼吃西瓜,重慶街上開始此起彼落有一兩下砲竹聲,接著愈來愈大,整個重慶的砲竹沖天而起,全城劈劈啪啪,好像炸了鍋似的,砲竹響了一整晚,收音機裡的播音員聲音都哽咽了,宣布:日本投降了,八年抗戰勝利!我們全家都跳了起來,欣喜若狂。就像杜甫的詩所寫的: 劍外忽傳收薊北,初聞涕淚

滿衣裳。 卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂。 白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉。 即從巴峽穿巫峽,便下襄陽向洛陽。 戰後我們全家便歡歡喜喜由重慶飛往南京,這座千年古城,中華民國的國都,八年抗戰,南京是受傷最重的,南京人民經歷過慘烈無比的大屠殺,三十萬軍民死於日軍的刀槍下。如今抗戰勝利,政府還都南京,南京人民欣喜興奮之情,難以形容。那時南京城中充滿了勝利的喜悅氣氛。我們從重慶這座黃泥斑斑的山城來到六朝金粉的古都,到處都是名勝古蹟,令人目不暇給。在明孝陵,我爬上那些巨大的石馬、石象上照相,在雨花臺,我挖到一枚半透明暈紅起螺紋的彩石,那枚彩石日後變成了我紀念南京的信物。父親帶領我們全

家到中山陵謁陵,告慰國父孫中山在天之靈八年抗戰勝利。我在桂林唸中山小學一年級,我們的校歌頭一句便是:我敬中山先生。那時年紀雖幼,可是也明白爬上中山陵那三百多級石階是一項隆重的儀式。在秦淮河畔的百年清真老店馬祥興,我嘗到南京著名的鹹水鴨。我在南京居住的時間很短,但南京的印象卻深深刻在我的記憶裡,因為那時南京是我們的國都,而我看到的南京是抗戰勝利後的南京。那一刻,是國民政府在國內外聲譽最高的時光。 抗戰期間,上海除了八一三保衛戰受了一些損傷,並未遭到兵禍的破壞,戰後的上海仍然是中國第一繁榮的國際大城。我在上海住了兩年多,看到了舊上海最後一瞥的華麗。國際飯店十四樓的摩天廳、永安公司第七層樓的

七重天、大光明戲院樓梯上厚厚的紅絨地毯、美琪大戲院金髮碧眼的洋妞帶位員。我在美琪看到梅蘭芳和俞振飛合演的崑曲《遊園驚夢》,也在百樂門舞廳門口看過婀娜多姿的舞小姐,姍姍步上石階。還有匯中飯店的嫩羊排,五芳齋的蟹黃麵,我一雙童年眼睛好像照相機一樣,把這些上海風情畫一張張咔嚓咔嚓都拍了下來,收在記憶庫裡。 可是好景不長,沒有多時,漁陽鼙鼓動地而來。民國三十七年底,徐蚌會戰開打。上海突然變得緊張起來,一夕間,上海繁華落盡,市面一片蕭條,經濟崩潰,通貨膨脹,人們徹夜排長龍到銀行擠兌,到處瘋狂搶購物資。街上學生遊行鬧學潮,在我就讀南洋模範小學,我親眼看到對面交通大學的學生,一卡車一卡車被抓走。十二

月,我們全家又開始打包準備逃難了,這回是逃共產黨。我因生肺病被隔離,一個人住在法租界畢勛路一間法式洋房裡。那天,大門一關,我便離開了,在車上只看見我收養的那一頭流浪狗──狼犬來西,一直追在車後,不停的狂吠,好像牠知道,牠的主人這一去,恐怕再也不會回來了。 我們從上海到南京,從南京的中山碼頭坐船沿長江直下武漢,武漢已進入寒冬,大雪紛飛,我們在父親的華中剿匪總司令部,住了一陣子,司令部樹上的老鷹都被凍得掉下地來。徐蚌會戰,國軍大敗,武漢震動,母親領著我們乘上粵漢鐵路的火車,搖搖晃晃,一直奔向廣州。廣州到處都是北邊逃來的難民。本來我們以為在廣州可以待一段時間,家人還打算把我送到東山培正小學去

借讀,才上了兩個禮拜的課,沒想到共產黨的軍隊南下這麼快,廣州也不穩了。於是我們又急急忙忙坐船逃往香港。我在船上睡了一晚,睜開眼睛已到了香港的油麻地碼頭,這一離開中國大陸,再要回去,已是三十九年後的事了。 我離開大陸時十二歲,在我童年、少年時期,經歷了八年抗戰,將近四年的國共內戰,可以說是成長於戰亂之中,我曾目睹戰爭對於中國那片土地所造成的災難,一瞬間,山清水秀的桂林城焚燒成一片焦土。經歷過倉促上道,逃離共產黨的徬徨慌張。當然,我也曾見證抗戰勝利後,南京、上海暫短的榮景,當時還誤以為歌舞昇平的太平日子會永遠繼續下去。在我童年、少年的記憶中,充滿了桂林、南京、上海這些城市興與衰的畫面。在我

的認知裡,民國三十八年,一九四九年那場天翻地覆、天崩地裂的歷史大變動裡,在大陸的那個中華民國已經亡掉了。臺灣的中華民國是歷史的另一章。在我心中總隱隱地埋著一股無法釋懷的亡國之痛。這股哀痛,有意無意間也就滲透到《臺北人》這部書裡了。《臺北人》是以文學來寫歷史的滄桑。 我的故友柯慶明教授在一篇短文中如此描述我的作品: 它們大半是以華美流利之筆觸,寫〈黍離〉、〈麥秀〉的當代幽思:寄孤臣孽子去國離家的深情於放浪形骸雲雨悲歡的感官際遇。整體說來是一部宣敘不盡、追懷中華古典文化的現代〈哀江南賦〉長卷;或者竟是本本以「魂兮歸來,哀江南!」作結的當今《桃花扇》傳奇。真的是:點血作桃花,誰解其中

味? 慶明說得很好,《臺北人》的確是我的《哀江南》。 民國一一○年九月十二日于臺北

盛唐詩舟船書寫研究

為了解決馬鞍山交通 的問題,作者徐資雅 這樣論述:

中國文學傳統中,先秦以來的舟船書寫已賦予散懷忘情、歸隱山林、虛而逍遙的象徵。唐代以前,舟船已被賦予多重想像與象徵,詩歌數量並不多,以描寫山行風景為主,真正使舟船躍升為文人之間尋常的書寫物,為經過隋朝修築大運河後的盛唐時期。本論文研究盛唐詩的舟船書寫,以舟船為核心,文人為主體,探討層次分為二個部分:首先是時代背景因素探究,外層影響為自隋朝修築京杭大運河,水路交通的發展與革新,促使文人南北往來交通方式的改變;再來是文人因貶謫、宦遊、戰爭、歸隱等因素,造成遷徙流動的風氣,形成文人以舟船入詩的內層影響;最後即是探討文人在此內、外層背景因素的交互作用下,筆下的詩歌所呈現的心理感受與精神思想。依文本區分

以下二部分,詩歌中關於舟船的描寫可以分為實際描寫和象徴描寫。第一部分實際描寫是為詩人實際經驗下的抒寫作品,自「人文主義地理學」為研究進路,加以考察詩人行旅路線圖,確認詩歌所描寫的地域位置,依據不同詩人所描寫的地方不同,所隱含的情感也不盡相同,分析詩中所描繪的江舟水景,詩人經過內、外層背景因素影響下,詩歌中所透顯的心裡情感與精神思想。第二部分便以虛構的舟船象徴描寫為考察對象,由「象徵理論」為研究進路,探究文學作品與作品之間的交流影響,探究舟船所傳承演變的象徵原型,士不遇便乘舟散懷、乘舟入山歸隱的象徵,以及捨舟成仙的傳說想像等象徵源流,再探討盛唐時期文人以舟船作為象徵符號,對照詩人個人生平經歷與相

關詩文作品,探知詩人的情感與精神思想。經由交通路線、自然環境、文學作品三者產生的交互作用下,詩人所作的舟船書寫提出解釋性的結論,以及側面建構由小物所展現盛唐詩的精神氣象與藝術造詣,為古典詩歌研究更添一筆新的研究面向。