香港高學歷藝人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦doubleG寫的 大型少女亂遊柏林 和陳凱倫的 真情不設防都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【香港小姐】盤點歷年高學歷港姐郭藹明+朱千雪+麥明詩美貌 ...也說明:由1973年開始於TVB舉辦的香港小姐競選,今年卻因新冠肺炎的疫情影響而宣布停辦。 ... 1991年獲選港姐冠軍的郭藹明(Amy),是眾所周知的高學歷藝人。

這兩本書分別來自華成圖書 和圓神所出版 。

國立政治大學 新聞研究所 方念萱所指導 周宜儒的 年輕女性臉書打游擊:從「監視」到「不禮貌」的回防攻略分析 (2014),提出香港高學歷藝人關鍵因素是什麼,來自於臉書、年輕女性、權力、監視、不禮貌、策略。

而第二篇論文國立臺北大學 中國文學系 陳大為所指導 張凱婷的 當代漢語文學「西藏圖象」的建構與演變 (2013),提出因為有 西藏圖象、藏傳魔幻寫實主義、當代西藏漢語寫作的重點而找出了 香港高學歷藝人的解答。

最後網站【MIRROR、ERROR學歷】16成員中學/DSE/大學學歷一覽!則補充:其中成員Edan呂爵安畢業於香港大學工商管理學(資訊系統),再加上八級鋼琴及小提琴,令不少網民都大讚他是高學歷才子!Tutor Circle 尋補 就整合 ...

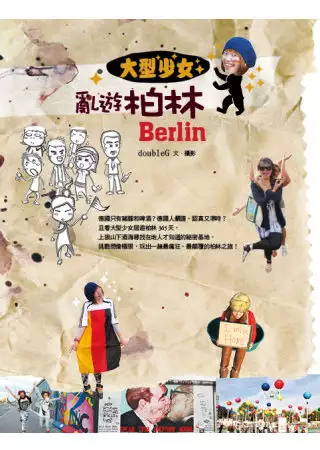

大型少女亂遊柏林

為了解決香港高學歷藝人 的問題,作者doubleG 這樣論述:

德國只有豬腳和啤酒?德國人嚴謹、認真又準時? 且看大型少女居遊柏林 365 天, 上狼山下酒海尋找在地人才知道的祕密基地, 挑戰想像極限,玩出一趟最瘋狂、最顛覆的柏林之旅! 作者簡介 大型少女 doubleG 自戀簡介: 瘋狂神經旅遊達人,有點人格分裂。 左腦負責記錄旅遊怪人奇事; 右腦負責世界各地男女關係、A 片影評及地下性文化。 香港生,世界混。紐西蘭留學、美國工作、德國打工度假,UCA 英國創意藝術大學主修裝置藝術、雕塑和攝影碩士研究畢業,《Bubble Tea Magazine 英國學生雜誌》創作及美術總監。 想看我繼續發瘋就來 FB 粉絲專頁「大型

少女doubleG暴走歐洲工作假期之旅」 E-Mail:[email protected] 每月專欄:香港 Marie Claire 雜誌、台灣FHM男人幫(筆名「嬲姬」) 神經事跡: 十三歲開始獨個兒到紐西蘭留學黑人學校,因與黑人姐妹放學後愛在街上賣藝 Rap Battle 而練得一口流利到要打馬賽克的英語。 到美國佛羅里達州迪士尼工作,下班跟當地朋友開車追龍捲風,最後發現朋友喝醉沒去加油而眼睜睜跟龍捲風擦身而過…… 希望在電台工作而不知死活衝到香港商業電台副主席的辦公室自薦,最後有機會在電台旗下「天比高創作伙伴」開始創作,結束早睡早起的生涯。 德國打工

度假時誤打誤撞當上夜店地下文化導遊,開始在柏林地下文化活躍神經起來,並把所見所聞記錄在台灣 FHM 男人幫「性愛航空」專欄中。 (下省十頁字)

年輕女性臉書打游擊:從「監視」到「不禮貌」的回防攻略分析

為了解決香港高學歷藝人 的問題,作者周宜儒 這樣論述:

近幾年隨著臉書的盛行,臉書已成為台灣年輕女性最常使用的社交工具之一。臉書雖提供了人們新的互動方式,但互動中所蘊藏的權力關係,嚴重干擾年輕女性的臉書行動。本研究將有權者的權力干擾分成兩個部分,一是具體的侵擾行徑,可用「不禮貌行為」概稱之;二是無言的監看視線。年輕女性使用臉書的主要目的為社交互動,因此她們在面對權力的侵擾、監看時,難以直率回應。不過,縱然年輕女性作為權力的弱者,但依de Certeau之言,她們仍具有「微顛覆」的可能,透過經營空間的策略與能力,與有權者斡旋,改變自身在臉書上的處境。本研究以深度訪談法探索年輕女性在臉書上的生活經驗。研究結果顯示,線下倫理關係所賦予的權威並未因臉書而

消散,也因此,年輕女性口中的有權者多是母親等線下權威者。有權者的權力施作主要展現在臉書自主的干涉,不論貼文的內容、臉書的互動氛圍,甚至線上的相處禮節等,有權者皆反客為主,主控了年輕女性的臉書。另外臉書機制雖企圖以「友」重新定義雙方關係,但是有權者的規訓懲罰,使得觀看視線不再單純揉雜了權力意涵。加上臉書縱向時間軸的排序、社交網絡的串聯,監看容易施行,讓年輕女性對於有權者的觀看視線充滿畏懼,是以為「監視」。年輕女性為了對抗臉書上屢可互動、觀看的相處模式,採取了各種遁逃策略以拉出彼此合適的互動距離。例如,年輕女性憑藉自身科技素養,把自己安放在instagram等相對安全的網路空間;或者運用臉書的主人

地位,劃定雙方的互動文化,而可短暫地隔開有權者。甚至翻轉臉書機制的意義,把「臉友」等臉書特色轉變成對自身有利的元素。雖然年輕女性的策略無法永久有效,但她們運用手邊籌碼配以機動的游擊策略,反制了權力壓迫,讓自身有空間得以短暫安存。

真情不設防

為了解決香港高學歷藝人 的問題,作者陳凱倫 這樣論述:

非常F.B.I. 陳凱倫線索1從童星、歌星、到廣播主持人、電視主持人,他一直叫陳凱倫。線索2他不是演藝界大哥大,也不是F.B.I.派來臥底的特務,更不是催眠大師,他只是懂得用真情打開別人的心防。線索3再大牌的天王,再難搞的紅人,只要見了他,都會放下身段毫不設防說出真心話。線索4週一到週五晚上,他都在FM105.9與「女人有約」。線索5天王劉德華說他是一個傻子。表演天分一九五七年十二月十四日生於台北,原籍湖北宜昌。八歲時入台視,演過數百部電視劇,也參加過電影演出。代表作有電視影集「寒流」,電影「大地勇士」「皇天后土」「你那好冷的小手」。第二生命目前主持中廣流行網FM103.3每週日下午六點的

「歡樂999」,此節目曾在北京、四川、上海、新加坡、美國東西岸播出,是跨國際播音圍最廣的廣播節目,同時主持中廣閩南語網FM105.9週一到週五晚間七點播出的「女人有約──查某人俱樂部」。週一到週六早上十點與郎祖筠主持民視電視節目「非常生活」,並擔任「慈濟新聞」主播。三度入圍廣播金鐘獎廣播綜藝最佳主持人。一九九三年三十四屆文藝獎章最佳廣播主持人。偶像文化傳播執行董事。公開作品《永遠與希望拔河》《五十朵蓓蕾的密語》《偶像答客問》。

當代漢語文學「西藏圖象」的建構與演變

為了解決香港高學歷藝人 的問題,作者張凱婷 這樣論述:

當代西藏圖象擁有諸多面向,「西藏」宛如一個可以無限擴充字義的形容詞――「藏傳佛教的」、「香巴拉淨土的」、「神秘的」、「旅人心靈故鄉的」、「浪漫的」、「人權爭議的」……等等讓中西方各界學者魂牽夢縈,本論文試圖在有關於當代西藏漢語寫作的小說、散文、詩歌中為各類有關於西藏圖象的建構及其演變作出詮釋,藉此貼近藏人心靈,以達到文學之於時代的美學意義。 自一九五一年中華人民共產黨率領「金珠瑪米」「和平」解放西藏、一九五九年十四世達賴喇嘛出走印度達蘭薩拉、緊接著到來的一九六六到一九七六的文化大革命以來,連串變革讓舊西藏勢力徹體瓦解,西藏終於成為「中國領土不可分割的一部分」。這六十多年來由特殊

時代所帶來的歷史變遷,大大改變了藏人的心靈景觀。「西藏」以藏傳佛教的信仰和文化構成藏人之所以是「藏人」的主體,但舊西藏賴以維繫文化的政教雙持制度已然瓦解,宗教領袖達賴喇嘛亦遠走他鄉,留在藏區的藏人心靈除了無以依歸外,還面臨了自一九七八年十二月改革開放以來,更為大量的現代性入侵,現代化生活和資本主義市場經濟再一次分解了藏人原本平靜的農耕生活。 在現代美好的「新中國」、「建立新西藏」願景下,大量的農牧區藏人湧入都市求生,改變了自己的外貌裝扮以追求和都市人一樣舒適的生活,甚至是迫生活所逼而離開了藏語。而過往自一九五一年到一九八O年以前大量變革,對藏人所造成的心靈磨難卻如同傳統文化無以為繼般被掩

蓋蒙塵。 面對藏族心靈景觀這樣的困惑與千瘡百孔,以文學為人文深度主體,自馬原(1953-)於一九八四年發表的短篇小說〈拉薩河女神〉,止於次仁羅布(1965-)在二O一一年出版的小說集《界》,討論內容從文學到非文學,時間跨度為二十七年。 當代西藏漢語作家結合了拉美魔幻寫實主義,在不經意之間實驗磨合出專屬於西藏的「藏傳魔幻寫實主義」創作小說手法,以扎西達娃為首探討了西藏的宗教瓦解後,藏人的文化該何去何從的擔憂,再以藏傳魔幻寫實主義結合新歷史小說的概念,試圖為以往皆以中、英國為主體撰西藏史的西藏寫下「無史之史」;生於四川阿壩藏區的阿來,則試圖以藏人宗教文化其實另有淵源以久的「苯教」、並以

反轉自古西藏文化中心為拉薩的方式,以自身所在阿壩站穩步伐,要為長久以來在「神」下太久面目模糊的藏人,重新以「人」的姿態立身,充滿了知識分子的人文批判精神。 柴春芽更以濃化藏傳魔幻寫實主義的方式,呼應了拉美魔幻寫實誕生的精神――對政治的強烈批判,以極富寓言性質的藏傳魔幻寫實主義小說對西藏文革期間所遭遇的文化劫難作強烈的批判,言辭之間更多的是對中共至今仍對自由言論打壓的不滿。 接著以散文和詩歌等形塑出「走入現實西藏的三條道路」,其一為當代西藏漢語小說離開了藏傳魔幻寫實主義路線後,回歸本來面目的小說創作,以突出重圍的新一代大家次仁羅布為主。其二為大量充滿「藏味兒」的散文為主,這類散文以譜

系的方式介紹藏族風俗文化充滿可看性,介紹作家以藏族塔珍、格央、白瑪娜珍與和漢族作家凌仕江為主,其中在介紹以藏傳佛教為文化核心時,亦加入了詩人嘎代才讓與西娃的詩歌,以詩核突顯界詩歌語言無限飛翔的藏魂。 其三則為在那些美好神秘的西藏以外真實的社會面相,被掩蓋的文化大革命真相以勇敢的人權作家唯色為主;藏族目前雙語教育所面臨的文化困境與牧區的教育問題則以白瑪娜珍的散文和江覺遲的自傳性小說為主深入剖析。 以多樣的文體和各個作家不同的人文關懷面象,運用了自身即擁有豐富文學素材的「西藏」,在西藏圖象如壇城般的建構及其演變中,深掘出屬於當代西藏人獨特的心靈樣貌。

香港高學歷藝人的網路口碑排行榜

-

#1.熱狗MC HotDog等7 位台灣「高學歷饒舌歌手」盤點! - JUKSY

台灣演藝圈有不少高材生藝人,雖說高學歷不等於高成就, ... 建中、輔大影像傳播學系畢業,他還是史上第一個在香港紅勘、台北小巨蛋開演唱會的中文 ... 於 www.juksy.com -

#2.她們都是高學歷女神!盤點11位演藝圈有樣又有腦的學霸

麥明詩曾就讀名校拔萃女書院,會考考獲10A,是「10A狀元」,後來到英國升學,畢業於劍橋大學法律系。2015年以大熱姿態當選香港小姐冠軍。 麥明詩. 金泰希. 金泰希可是韓星 ... 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#3.【香港小姐】盤點歷年高學歷港姐郭藹明+朱千雪+麥明詩美貌 ...

由1973年開始於TVB舉辦的香港小姐競選,今年卻因新冠肺炎的疫情影響而宣布停辦。 ... 1991年獲選港姐冠軍的郭藹明(Amy),是眾所周知的高學歷藝人。 於 topick.hket.com -

#4.【MIRROR、ERROR學歷】16成員中學/DSE/大學學歷一覽!

其中成員Edan呂爵安畢業於香港大學工商管理學(資訊系統),再加上八級鋼琴及小提琴,令不少網民都大讚他是高學歷才子!Tutor Circle 尋補 就整合 ... 於 blog.tutorcircle.hk -

#5.“TVB最高学历剧组” 12位艺人世界知名学府毕业 - 网易

朱千雪在剧中客串乘客,她出名是高学历港姐。她是西门菲莎大学商业和传理系学士,之后回港修读香港中文大学企业传播社会科学系硕士学位,目前正在修读 ... 於 www.163.com -

#6.盤點娛樂圈中幾位來自香港的,高學歷港姐,其中她的學歷最厲害

盤點娛樂圈中幾位來自香港的,高學歷港姐,其中她的學歷最厲害. 2021-01-10 娛水之情. 徐子珊畢業於加州大學戴維斯分校,QS世界大學排名第95位~她在TVB奮鬥了多年,卻 ... 於 ppfocus.com -

#7.學歷最高的10位明星:最後一位竟有三個博士學位,你不得不服!

電影、電視、唱歌、導演四大領域全面發展,並且都相當出色,讓她成為在影視歌導四個領域都獲得最佳和最受歡迎獎項的明星。導演處女作即獲得7.2億的高票房。 TOP5:蔡康永【 ... 於 www.peekme.cc -

#8.世界電影雜誌: 2017年九月號585期 - 第 142 頁 - Google 圖書結果

近期新作【殺破狼·貪狼】中,則與動作武指大師洪金寶合作,化身為香港最強的地表古天樂 ... 連獲票選為香港十大傑出衣著人士大獎、內地十二大城市票選最受歡迎男藝人, ... 於 books.google.com.tw -

#9.为什么以前香港有名的女星一般学历都很高很聪明 - 知乎

如果论学历,现在的演员学历总体来说比以前的香港明星更高,因为以前香港演员多是没上大学,在tvb等电视台开设的艺员训练班学习表演,之后开始拍戏,现在大陆演员多是 ... 於 www.zhihu.com -

#10.盤點10位首爾大學高學歷藝人!《王后傘下》反派父女檔都是學霸

李荷妮、金泰熙閨蜜有顏也有腦!《財閥家的小兒子》「姑姑」、「秘書」都是南韓最高學府畢業!盤點10位首爾大學高學歷藝人,《王后傘下》反派父女檔都 ... 於 girlstyle.com -

#11.圖說香港歷史建築 1841-1896 - 第 182 頁 - Google 圖書結果

普樂道以香港署任律政司普樂命名,原名丹墀道(TanderageeRoad),1870 年代開拓,1960 年 9 ... 以天比高附近 200 米範團計算,區內人口平均年齡為 37 歲,六成人有專上學歷, ... 於 books.google.com.tw -

#12.盘点香港TVB高学历才貌双全的女演员 - 凤凰网娱乐

盘点中国“才貌双全”的优秀演员们,今天来为大家介绍介绍来自香港TVB的高学历女演员。看看,就光一个香港地区就有辣么多的才子佳人~ 於 ient.ifeng.com -

#13.DSE放榜| 香港8位高學歷女明星!郭藹明碩士生、Ivy So護理系

DSE放榜| 香港8位高學歷女明星!郭藹明碩士生、Ivy So護理系 · 高學歷女星|1 麥明詩 · 高學歷女星|2 朱千雪 · 高學歷女星|3 陳法拉 · 高學歷女星|4 郭藹明. 於 www.hk01.com -

#14.被譽為「新一代女神」!比基尼「傲人雙峰炸出」 學歷曝光...網 ...

香港 TVB女演員「湯洛雯」在2012年因為參加香港小姐選拔而進入演藝圈, ... 然而在演藝圈中也有許多高學歷的氣質女星,像是林志玲就是大家非常熟悉的高 ... 於 www.ttshow.tw -

#15.嫩版麥明詩被爆有多位男友蒲吧食煙愛名牌勁富貴|01娛樂

無綫年度選美盛事《2023 香港 小姐競選》第一輪面試昨日(10日)在將軍澳電視城舉行,共有89名參選佳麗到場。今屆首輪面試有幾位佳麗也是18歲剛考完DSE ... 於 www.youtube.com -

#16.我是妳的地下枕頭 - Google 圖書結果

01 痛愛當孫昊音還是新進填詞人的時候,他的知名度已超過不少二線藝人。 ... 雖然他不唱歌也不作曲,但音樂方面造詣極高,學歷高至芝加哥柏孫昊音拚命隱藏真面目, ... 於 books.google.com.tw -

#17.何超蓮碩士畢業證書曝光!盤點那些高學歷星二代們 - ELLE HK

日前何超蓮在社交網絡上載了一張英國倫敦大學理科會計碩士資格書的照片,再次提醒這位何家千金是人生勝利組成員。事實上香港不少星二代本身已經顏值高,然而又是學霸, ... 於 www.elle.com.hk -

#18.為什麼TVB的演員學歷都那麼厲害? - 劇多

早期的TVB演員,很多都是走雙高路線的,學歷高,身材高。TVB在選擇簽約某些藝人時,他們也是有考慮的,像我看了十幾年TVB,我一下就看出來那些高學歷 ... 於 www.juduo.cc -

#19.港姐面試靚女報到︱「火辣學霸」性感搶灘「翻版冰冰」淡定壓場

現年24歲、獲封「火辣學霸」的Michelle擁香港大學財經系碩士學歷,提名人 ... 她昨日現身時吸引不少傳媒拍照,與同是21歲、被指與藝人蔡卓妍(阿Sa) ... 於 hk.on.cc -

#20.【MR l Soul】降魔的2.0 高學歷演員逐個捉! - MRRM

《降魔的2.0》自播出以來廣受歡迎,但原來劇中藝人集合在一起,有「TVB最強學歷劇組」的稱號,因為有不少演員都畢業於世界知名學府,現在就讓小編為大家盤點一下當中11 ... 於 mrrm.com.hk -

#21.Gossiping - Re: [藝人] 香港高學歷藝人 - MYPTT

引述《withlily (叮~)》之銘言: : : 我承認我是因為看到版主問: : 才激發我問這問題的: : 香港的高學歷藝人: : 我只知道兩個: : 一個是華子華: : 他是University of ... 於 myptt.cc -

#22.DSE放榜|ViuTV 8位高學歷明星!193心理/簡慕華物理/沈殷怡 ...

2018年港姐亞軍鄧卓殷(Amber)當選後成為無綫藝人,做主持、拍劇雙線發展~Amber參選時,因學歷表明為畢業於香港大學建築學院,所以就被外界標籤為「高 ... 於 pretty.presslogic.com -

#23.盤點16位高學歷明星|劉思希入讀科大全球第一課程有10年 ...

1|劉思希 · 2|陳法拉 · 3|雷莊兒多倫多大學 · 4|郭藹明美國南加州大學機械工程學碩士 · 5|麥明詩劍橋大學法律系 · 6|朱千雪香港城市大學法律博士學位 · 7 ... 於 www.gotrip.hk -

#24.香港小姐48年來首次停辦盤點歷屆20位高學歷港姐|頭號粉絲

要數高學歷藝人,怎能不提郭藹明(Amy)!Amy曾經就讀於嘉諾撒聖心書院,1991年以美國南加州大學機械工程學碩士生參選香港小姐競選,學歷之高可謂歷屆 ... 於 www.nmplus.hk -

#25.[香港藝人高學歷] 有咩香港藝人讀本地大學/外國勁校 - 香港高登

香港 大學(HKU) 歐錦棠張燊悅洪朝豐董敏莉陳志雲謝安琪方力申李紫昕許冠傑(心理系) 中文大學森美:新聞與傳播) 梁雨恩孫耀威:計算機工程) 陳松伶朱凱婷:市場 ... 於 md.hkgolden.com -

#26.為家庭說故事 - Google 圖書結果

在「充滿資源」之中「缺乏資源」 筆者曾經讀過藝人陳錦鴻、杜文惠夫婦的 ... 許太決定提出離婚⋯⋯這個「高學歷」、「高收入」的家庭,卻出現了嚴重的家庭危機。 於 books.google.com.tw -

#27.Yahoo 娛樂圈- 【宣萱:高學歷藝人唔係特別叻】... - Facebook

宣萱:高學歷藝人唔係特別叻】 貴為「高學歷藝人」之一,宣萱希望與學生分享經歷,幫助年輕人尋得路向。演員的自我修養,不只在於熒幕上,更多是落實於生活中。 於 www.facebook.com -

#28.娛樂圈曾被質疑高學歷造假的10大明星: 最後一位查無此人尷尬

張靚穎張靚穎當年參加超女時填寫的學歷是四川大學外國語學院,同時更號稱自己的英語 ... 不出幾年就被揭穿,其實她讀的香港理工大學根本就沒有畢業,連畢業證都沒有。 於 ek21.com -

#29.TVB邊d男藝人有大學學歷?(頁2) - 香港討論區

做呢行幾高QUALI都無用啦.... skwongskwong 2018-4-3 15:56. [quote]原帖由[i]家中藍色手袋[/ ... 於 www.discuss.com.hk -

#30.《2023香港小姐》第一轮面试!明星脸、“另类美”佳丽成焦点

6月10日进行第一轮面试,而每年的港姐面试都吸引不少网友关注,毕竟香港小姐一向以来出了名质素高,但近年都有“骑呢”佳丽,令人津津乐道,所以大家都特别 ... 於 www.jiuzyoung.com -

#31.醜小鴨變美女學生郭柏妍碩士畢業擁高學歷 - 巴士的報

郭柏妍參選2020年香港小姐奪得季軍入行,當年郭柏妍選港姐期間被傳媒封為「港版子瑜」,樣子甜美而且待人有禮,令不少觀眾都印象深刻。 於 www.bastillepost.com -

#32.熱門網搜- 第1頁- 搜尋結果 - 民視新聞

近日藝人黃子佼發文表示,當他送完愛妻孟耿如上班後,其實就已經壓縮了自己時間,沒想到當他到定點準備停車時,卻 ... 高學歷老師拋棄一切潤出中國原因曝光:忍無可忍. 於 www.ftvnews.com.tw -

#33.细数TVB不仅颜好且学历高的明星艺人!你还有理由不努力吗?

毅然决定离开大台的陈法拉选择在32岁的时候花4年时间去美国纽约的茱莉亚学院进修戏剧,更是以全A的成绩毕业,最近签约美国经理人公司,还要做奥斯卡影 ... 於 www.sohu.com -

#34.【大開眼界】中外當紅藝人高學歷Top 10 - Shemom.com

高學歷 而又當紅的明星打破演藝圈多「花瓶」的講法,看看以下這些顏值高+ IQ 高的藝人,也許是養成妳「內外兼修」的動力! #10 陶喆父親是知名藝人 ... 於 www.shemom.com -

#35.高學歷港姐27歲鄧卓殷首登KOL排行榜Top 5 公開5大保養及 ...

最近,她苦心經營的YouTube個人頻道和社交平台,漸見起色,IG(帳號@amber.tcy)追蹤人數逾12.6萬;日前更被媒體分析公司統計公佈成為香港內容創作者 ... 於 www.she.com -

#36.盘点!娱乐圈里的高学历明星,你知道几个? - 大公网

近日,刘德华获香港树仁大学颁发荣誉文学博士学位,引起网友热议。 ... 说起高学历艺人,不得不提郭蔼明,毕业于美国南加州大学,机械工程学硕士。 於 www.takungpao.com -

#37.港姐冠軍僅有專上學歷!數17位高學歷港姐:郭藹明跑贏同屆 ...

盤點17位高學歷港姐 · 高學歷港姐1. 郭藹明碩士生 · 高學歷港姐2. 麥明詩十優狀元 · 高學歷港姐3. 朱千雪碩士生 · 高學歷港姐4. 岑杏賢碩士生 · 高學歷港姐5. 於 www.sundaykiss.com -

#38.絕不浮誇!30位學歷嚇死人的港台藝人!陳奕迅也太厲害了...

這些藝人太厲害了! ... 端莊秀麗的侯佩岑也是高學歷出身——美國南加州大學(USC)。 ... 香港電影演員,出生於舊金山,於加州成長,畢業於美國俄勒岡大學建築學系。 於 wow.qooza.hk -

#39.劍橋學霸「小楊采妮」港姐28歲就退隱當OL…加班到凌晨吐心聲

2015年港姐冠軍麥明詩擁有英國劍橋大學高學歷、神似女星楊采妮的美麗外貌,一度簽約出道當藝人,男友除了舊愛之外,還傳出鋼鐵大王的孫子龐榮怡也曾 ... 於 www.ctwant.com -

#40.馮盈盈重返校園修讀港大碩士學無止境盤點3位新生代學霸女神

雖然不少網民猜測她是否為離巢作準備,但無疑這也再次證明其高學歷女神 ... 年修讀香港浸會大學的傳播學文學碩士,2020年更加入ViuTv轉型做藝人,擔任 ... 於 mamidaily.com -

#41.台灣高學歷明星整理

台灣高學歷明星整理,先看看會讀書又會唱歌的藝人! 李恕權:休士頓大學電腦工程系陶吉吉:加州大學洛杉磯分校心理學系梁詠琪:香港理工大學工業設計系孫耀威:香港 ... 於 about-taiwan.blogspot.com -

#42.馬國明鄧佩儀畢業於世界知名學府《降魔的2.0》集合11位TVB ...

馬國明鄧佩儀畢業於世界知名學府《降魔的2.0》集合11位TVB高學歷藝人 ... 2000年因參加香港小姐競選而入行、2018年萬千星輝頒獎典禮憑著《開心速遞》 ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#43.港台明星学历揭秘历经多少磨砺(组图) - 人民网教育

早期的香港艺人今天能有辉煌成绩的,可以说都是靠自己一点点在圈里打拼 ... 时代就开始涉足演艺圈了,学业自然没法进行;另一种是拥有高学历的艺人, ... 於 edu.people.com.cn -

#44.有那些藝人有高學歷- npc板- Disp BBS

梁詠琪 香港理工???? 范范 哈佛中文???? 羅大佑 台大醫科 小田和正 東大建築???? 還 ... 於 disp.cc -

#45.明星成長| 盤點多個TVB女神級藝人學歷全部到過海外升學

... 學歷高之餘,英文亦都好Talk得,當中過半數女藝人更係就讀外國名牌大學, ... 香港小姐,雖然未能勝出但卻獲民選港姐稱號,加入TVB 成為女藝人, ... 於 metroeducationplus.com.hk -

#46.佢地個個都深藏不露!香港十大高學歷男藝人

上次做咗女藝人,今次一齊嚟睇下高學歷嘅男藝人喇! · 5. 林峯. 林峯出生於廈門,曾經就讀中國廈門大學建築系一年級之後轉學到美國南加州大學完成建築學 ... 於 dailyview.hk -

#47.搜索结果_香港TVB有哪些明星学历蛮高的? - 百度知道

TVB经典职业剧,几个高学历女星,带你见识真正的职场精英 · 娱乐圈8位高学历港姐:郭蔼明学历最高,竟然是机械工程学硕士 · TVB 学历高的都有谁啊 · TVB还有哪些艺人是高学历毕业 ... 於 iknow.baidu.com -

#48.除了“榮譽”博士,香港藝人的真實學歷有多高?

8月7日,現年已經66歲的香港著名影視男星、影帝周潤發正式獲頒香港浸會大學榮譽人文博士的稱號,以此來表彰其在專業領域的突出成就以及對全世界電影所做出 ... 於 www.jdonline.com.hk -

#49.【香港小姐2019】盤點歷屆13位高學歷港姐有美貌更要有智慧!

香港 小姐2019上周進行首輪面試,今年質素雖然平均都係普普通通,但有大台出手幫佢哋執靚個造型, ... 要數高學歷藝人,怎能不提郭藹明(Amy)! 於 today.line.me -

#50.香港藝人學歷 - 香港網絡大典- Fandom

香港藝人學歷 為不時在本地各大討論區回帶討論的題目之一,但列表鮮有集中更新。 在1998年至2002年期間,香港藝人(包括歌手及演員)被指多為中學畢業,受過香港高等 ... 於 evchk.fandom.com -

#51.他们就是学霸!盘点娱乐圈11位「高学历艺人」,何炅、王力宏

演艺圈内公认最认真的艺人之一的王嘉尔因为曾经同时获得斯坦福大学和香港大学,两所学校的入学offer却毅然决定放弃,反而只身前往韩国当练习生, ... 於 popdaily.com -

#52.【港姐複選】高學歷有著數犯罪學碩士對答加晒分 - AM730

香港 小姐要「美貌與智慧」並重,但過往高學歷的佳麗一向有著數。今年有懂六種語言的香港大學犯罪學碩士陳筠婷,推薦人更是大學院長,加上首輪面試面對 ... 於 www.am730.com.hk -

#53.娛樂圈高學歷學霸明星真正的中國高學歷明星 - 壹讀

莫文蔚掌握多門外語,是一位真正的「學霸」,她畢業於英國倫敦大學,是香港著名的影、視、歌三棲藝人。可能外界還是對她的歌聲印象最為深刻,《陰天》 ... 於 read01.com -

#54.TVB藝人學歷高!29歲男星焦浩軒放棄做會計師,為追夢甘當8 ...

說起來,TVB真的有很多高學歷的藝人,為了追夢而甘願放棄高薪厚職。 比如《開心速遞》中George的扮演者張明偉,也是名校畢業。 於 www.bannedbook.org -

#55.梁詠琪學歷驚爆造假專科變大學| 大紀元

「GiGi」梁詠琪剛出道時,高人一等的身高與香港理工大學設計系畢業的 ... 演藝圈一向都喜歡強調藝人的學歷,「高學歷」就像是光環一般,對於宣傳有 ... 於 www.epochtimes.com -

#56.港姐競選複試質素反彈高學歷佳麗佔優勢- 香港文匯報

... 學歷,而大部分高學歷參賽佳麗均告入圍,負責會晤一眾佳麗的評審團有無綫助理總經理杜之克、港姐副統籌經理衛世輝、監製陳旭亮,以及藝人洪永城。 於 paper.wenweipo.com -

#57.宣萱香港港剧香港tvb高学历艺人我英文名和她一样_手机新浪网

宣萱香港港剧香港tvb高学历艺人我英文名和她一样 · 打开新闻客户端,畅享观看 · 张学友澳门演唱会开唱,四大天王里,现在可以完整的唱整场的…… · 她是这一届上海电影节,唯一 ... 於 k.sina.cn -

#58.剛剛知道「陳奕迅」的學歷我就嚇壞了!沒想到「劉若英」的更 ...

這32位明星的高學歷讓我驚掉下巴了! ... 曾就讀美國加州州立大學的她是台灣少數在歌壇、影壇表現都十分亮麗的女藝人,也是娛樂圈 ... 梁詠琪學歷:香港理工大學設計係. 於 ezvivi.com -

#59.宋仲基全家都高學歷! 妹妹成首爾醫學院博士哥哥自豪狂炫

韓國男神宋仲基一家都是高材生,畢業於成均館大學企管系的他,還有一名畢業於北京大學的哥哥宋承基,而妹妹宋瑟琪則在昨天從第一學府首爾大學醫學院 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#60.港股策略王: issue 85 德普涉百億種金 - 第 58 頁 - Google 圖書結果

港漂,成長於大陸,漂泊於香港。高學歷、高智商、高強度工作。廣泛紮根於香港金融、娛樂、傳媒、教育等領域。財經 talk,為你展現港漂才俊眼裡的中,港股市,為讀者提供不同 ... 於 books.google.com.tw -

#61.麻甩浪漫食堂 - 第 172 頁 - Google 圖書結果

早前看過一段新聞,有位擁有高學歷、收入不錯的專業人士,為了圓夢,去了做巴士司機。我又想起台北朋友 E 小姐,她寧願當美食家,也不願做一個收入豐厚的律師。早前,藝人 ... 於 books.google.com.tw -

#62.上天不公平!盤點娛樂圈高顏值、高學歷學霸明星

莫文蔚的高學歷早在中學時便可見,她於香港拔萃女書院以三A 五B 的會考 ... 選修的不是大眾藝人所喜愛的戲劇系,反而是讓自己能獨當一面的服裝學系。 於 www.harpersbazaar.com.hk -

#63.高學歷韓星盤點 - Creatrip

高學歷 韓國藝人. 1. BTS RM 完全係人生勝利組!8位韓星美貌與智慧並重!其中一. 身 ... 於 www.creatrip.com -

#64.「十優港姐」遭質疑劍橋高學歷!麥明詩霸氣曬成績單全跪了

擁有「十優港姐」之稱的香港女星麥明詩,曾在2015年奪下香港小姐並進入演藝圈,擁有甜美外貌配上亮眼學歷,畢業於劍橋大學法律系,是標準的學霸美女, ... 於 www.setn.com -

#65.藝人的學歷 - mimishen的部落格

劉燁-中央戲劇學院表演系梁詠琪-香港理工大學工業設計系孫耀威-香港中文大學 ... 另外,由於韓星的高學歷使得藝人在韓的社會地位也愈來愈高,如 ... 於 mimishen.pixnet.net -

#66.台灣高學歷女藝人2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

昔日台大高材生女星胡慧中今年已63歲,是台灣80年代著名演員,自1998年嫁給香港前民政事務局局長何志平後,便淡出演藝圈... 【解碼星光】不只讀名校,還讀到畢業!10位演藝 ... 於 year.gotokeyword.com -

#67.學歷與外貌兼具盤點台灣、好萊塢高學歷藝人 - 新唐人電視台

擁有高學歷只會死讀書?其實演藝圈不少藝人,不僅會表演創作主持,還擁有高學歷,為您盤點台灣以及好萊塢的高學歷藝人。 書生形象深植人心, ... 於 www.ntdtv.com -

#68.經典廣告播足40年,香港名演員曾江酒店倒斃享年87歲

曾江原名曾貫一,從事演藝工作超過60年,出道時為當時圈內少有高學歷的藝人,畢業於美國加州柏克萊大學建築系,但因建築師工作沉悶投身演藝圈。 於 www.thenewslens.com -

#69.TVB女藝人學歷大檢閱48個你知幾多個? | 最新娛聞 - 東方新地

岑麗香-加拿大昆特侖理工大學時裝設計學士/副修市場管理學及人力資源學 · 李佳芯-香港城市大學專上學院視覺藝術副學士 · 劉佩玥-香港浸會大學電影電視系 ... 於 www.orientalsunday.hk -

#70.嚴選四十大香港娛樂圈高學歷藝人| LIHKG 討論區

1)黃霑黃霑原名黃湛森,生於廣州,1949年移居香港,入讀喇沙書院。1963年黃霑在香港大學中文系畢業,1983年,黃氏獲頒港大哲學碩士學位。70年代起, ... 於 lihkg.com -

#71.TVB最高学历剧组!《降魔的2.0》有13位演员都是名校毕业的 ...

说起朱千雪,她更是高学历的代表,在西门菲莎大学修读商业和传理系后,又在香港中文大学进修,得到企业传播社会科学硕士学位。 后来,她对法律界有兴趣,于是到香港 ... 於 noodou.com -

#72.胡杏兒、張曼玉、黃心穎全部高學歷,歷屆20位高 ... - 雪花新闻

一年一度的香港小姐选举来临,据闻《2018香港小姐竞选》的首轮面试惊吓连连,不过当中都不乏高学历的 ... 要數高學歷藝人,怎能不提郭藹明(Amy)! 於 www.xuehua.us -

#73.伍韻婷

吳雲婷學歷高,做金融分析師入行,獲得司君獎… ... 英語:Juliana Ng,1994年2月18日-),香港女主持人,曾是“2021港姐競選”20強之一,現為無線電視經紀人合約藝人。 於 un.shortennews.com -

#74.梁詠琪學歷驚爆造假 - 自由娛樂

演藝圈一向都喜歡強調藝人的學歷,「高學歷」就像是光環一般, ... 「GiGi」梁詠琪剛出道時,高人一等的身高與香港理工大學設計系畢業的學歷,均讓 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#75.绝对想不到娱乐圈“文盲”艺人,在路上之普通人电影竟然也上榜!

更不要提明星中的学霸。 打开网易新闻查看精彩图片. 只要知识足够渊博,学历足够高,即使从出道以来一直没有 ... 於 m.163.com -

#76.揭密娛樂圈沒有高學歷的大明星 - 阿波羅網

天王劉德華是香港可立高中畢業,學歷也僅僅是一個中學學歷而已,高中畢業後 ... 的努力,成為了比梁朝偉、周星馳、張學友、譚詠麟等都要成功的藝人。 於 hk.aboluowang.com -

#77.不只外貌出眾,學歷更是驚人!盤點演藝圈7位碩、博士才女

這篇就來盤點圈中7位高學歷女星,其中一位甜姊兒還具有博士頭銜! ... 學成歸國,頂著碩士光環參加香港小姐選拔,不論是外貌、談吐、氣質皆獲相當高的 ... 於 www.champimom.com -

#78.有部分女星不只光有美貌才華,更是隱藏學霸!如 ... - Instagram

5130 likes, 3 comments - More (@sundaymore_) on Instagram: "【#MoreCelebrity 盤點韓國高學歷女藝人】在韓國演藝圈中,有部分女星不只 ..." 於 www.instagram.com -

#79.「十優港姐」麥明詩學歷驚人,其實TVB向來盛產學霸型美女 ...

說起TVB的高學歷藝人,就不可能不提郭藹明!她曾經就讀於嘉諾撒聖心書院,1991年以美國南加州大學機械工程學碩士的身份參加香港小姐競選,並多年 ... 於 kknews.cc -

#80.宋慧喬車銀優「母子」巴黎重聚- 20230609 - SHOWBIZ

北山宏光脫離Kis-My-Ft2 尊尼藝人爆逃亡潮 · 【開箱】《紳探追緝令》 朱智勳冒牌檢察官 ... 2023-06-10. 港姐首輪面試|本地高學歷佳麗vs. 內地大軍 ... 於 ol.mingpao.com -

#81.TVB女藝人學歷大檢閱48個你知幾多個? - Yahoo新聞

理科生代表: · 馮盈盈-香港大學食物及營養學學士 · 麥美恩-加拿大英屬哥倫比亞大學化學系學士 · 朱智賢-香港科技大學化學系學士 · 伍樂怡-滑鐵盧大學環境 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#82.高海寧- 维基百科,自由的百科全书

高海寧(英語:Samantha Ko Hoi Ling,1987年1月13日—),18歲前叫沈江莉,香港女演員及節目主持, ... 高海寧. 女艺人. 本名, 沈江莉. 罗马拼音, Ko Hoi Ling. 英文名, Samantha Ko. 於 zh.wikipedia.org