香港順豐寄大陸限制的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王振愷寫的 臺南全美戲院(2冊套書)大井頭放電影+大井頭畫海報 和AnitaMoorjani的 【艾妮塔.死過一次才學會愛套書】(三冊):《死過一次才學會愛【暢銷經典版】》、《死過一次才學會愛自己》、《死過一次才學會守護自己》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站有什麼快遞公司可以寄東西去香港 - 嘟油儂也說明:順豐 、ems這些都可以的,順豐更快一些,但是有些液體可能會有限制,時間大概在一週左右,費用相比內地要貴上不少。 寄件時應該注意的事項:. 1、發國際 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和橡實文化所出版 。

國立政治大學 東亞研究所 楊雯婷所指導 村上香織的 習近平時期的東海戰略 (2021),提出香港順豐寄大陸限制關鍵因素是什麼,來自於習近平、東海戰略、日中關係、中國崛起、印太構想。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 李毓嵐所指導 黃正宗的 戰後臺灣保險市場的接收與重整(1945-1963) (2021),提出因為有 保險史、金融史、戰後經濟史、戰後接收、金融管制的重點而找出了 香港順豐寄大陸限制的解答。

最後網站眾新聞- 拒寄十字架到澳門順豐稱「運作失誤」道歉事主則補充:接線生指:「宗教物品,海關進出口有限制,台灣可能有限制,我們一般都唔收。 ... 至於香港寄到澳門及台灣的貨件,是否會先運到大陸集裝,順豐接線生 ...

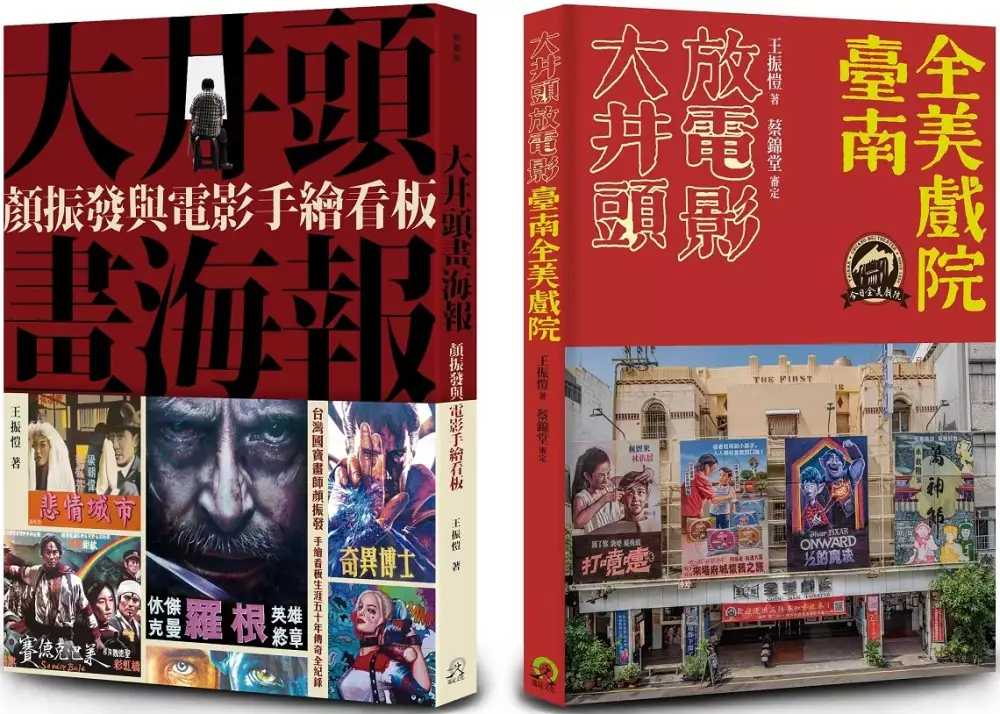

臺南全美戲院(2冊套書)大井頭放電影+大井頭畫海報

為了解決香港順豐寄大陸限制 的問題,作者王振愷 這樣論述:

《大井頭放電影:臺南全美戲院》 臺南全美戲院是李安導演電影的啟蒙地, 顏振發師傅手繪看板的保存地, 「兩片同映,一票價」在地影迷流連的二輪戲院, 全球媒體爭相報導的老戲院。 說到全美戲院,許多人都會想到手繪看板師顏振發師傅,以古早的手工方式繪製電影海報;還有國際導演李安,在青少年時期背著父親,偷偷到全美戲院觀摩西方電影製作拍攝的技巧。 故事從1950年臺南富商與政要歐雲明先生在永福路投資興建的「第一全成戲院」說起,這間戲院與其他兩間「大全成、小全成戲院」結合為三家全成戲院系統,見證了「電影時代」的興起。之後由吳家接手經營,在1969年4月12日改名為「全美

戲院」,從此進入全美的時代。 為求生存,當時全美戲院採取「插片」的運作方式,後來因無法取得首輪電影的配額,而改為「二輪電影院」,甚至採「兩片同映、不加票價」的策略,開始邁向全然迥異於同業倒閉的命運,1970年代中後期是全美收入最豐厚的時期。到了1983年,吳家接手原小全成戲院,改名為「今日戲院」。於是「今日.全美戲院」成為臺南二輪戲院的代表。 歷經1980年代彩色電視的普及,1990年代第四台、錄影帶、VCD、DVD、盜版光碟的猖獗及網際網路的崛起,2000年前後「影城」進駐百貨公司,2010年初電影放映機全面從膠捲汰換成數位,2020年全美戲院邁入古稀之年,七十年來全美戲院孕育了

李安導演和顏振發師傅,也在每個階段絕處逢生。全美戲院距離大井頭不到十公尺,如果說大井頭帶給臺南庶民的水源與商業的興盛繁榮,那麼全美戲院就是帶給臺南人電影劇場的文化養分。 這間擁有獨棟戲院配置、保存相當多電影文物的大戲院,在臺灣已所剩無幾。本書以近兩年的時間製作,以過去今日.全美戲院所累積的資料、及經營者對於戲院歷史的詮釋作為基礎,然後透過大量口述訪談及作者在文創、藝術與電影評論的專業訓練,以嶄新的觀點爬梳今日.全美戲院的歷史。 當全美戲院老闆和員工述說七十年來如波浪般起伏的辛酸歷史時,我們從書中看到的不只是全美戲院史或臺南市的戲院史,也是整個戰後臺灣的戲院史。 《大井頭畫海報

:顏振發與電影手繪看板》 台灣國寶畫師顏振發 五十年手繪看板生涯全紀錄 位於台南「大井頭」旁的全美戲院,宛如時間封存的記憶堡壘,老戲院的傳統被保留了下來,本事櫥窗、宣傳放送車、寄車處、大廳販賣部、空襲警報告示、外牆上的大型電影看板⋯⋯。在對街騎樓下,一位身穿格子襯衫的忙碌職人,衣服上沾滿顏料,微微駝著背,靜默地坐在比他還高大的看板前。 飽和的灰色打底是他準備恣意揮灑的畫布,他一手握著A3數位影印的電影海報,上頭滿是原子筆打好的方正格子,另一隻手則緊握粉筆,慢條斯理地在看板上打底、畫框。板凳四周圍繞著五顏六色的油漆桶,他時而微蹲、時而思索,躲在陰影下繪畫,彷彿時間並不存在。

他沉浸於創作的世界裡,當白色粉筆描好輪廓後,他揮灑筆刷逐步展開一幅看板的旅程。他就是本書故事的主人翁──顏振發師傅。 在書中,顏師傅回憶下營老厝的童年、離鄉背井追求畫師生涯的磨難過程,每當想起多年的艱辛困苦,他就不禁潸然淚下。他也感慨看板江湖上只剩他還在作畫,當桃園中源戲院宣布歇業之後,「北有謝森山、南有顏振發」的台灣手繪看板傳奇也隨之落幕。從此,他成為台灣最後一個為戲院服務的手繪看板師傅,而全美戲院也成為全台碩果僅存、保留手繪看板傳統的老戲院。 昔日默默作畫、堅守執業的畫師們,一起走過台灣戰後電影、戲院與廣告的歷史。年輕時他們從未想過自己會被時代淘汰、被數位與電腦打敗,當時都是單

純地對畫圖充滿憧憬與理想,可能只是因為走進戲院看了一部電影、在報紙廣告上學著描繪明星肖像、仰望著一大幅大型看板而開始嚮往畫師職業,因為不同的因緣而在這片江湖裡交會。 在許多地方有無數隱姓埋名的畫師,他們離開江湖、轉行他途,畫筆被遺留在某個不再打開的抽屜中,桶裡的油漆也早已乾涸凝固,但身上仍留有手繪魂。這段熄滅不了的記憶與技藝被存放在心底深處。藏著不等於被遺忘,他們的精神正由顏振發與研習班的學員一同傳承下來。 他的雙手仍如少年般有力地緊握著筆刷和油漆,將電影、廣告、美術與手工藝匯集於一塊看板上。五十年來他畫過數千部電影,終生奉獻給電影產業最末端的廣告招牌,卻是戲院觀眾面對每部電影時的

第一印象。然而,他的名字在電影尾聲的工作人員名單中缺席了。 在這裡,顏師傅仍盡力為每一檔電影妝點門面,緊緊抓住觀眾的目光,手繪看板與老戲院已成為生命共同體。 本書特色 ★「大井頭」系列 ★攝影藝術家陳伯義親自操刀記錄。 ★優美的文字充滿感情,搭配300張精彩海報和圖片,圖文並茂。 名人推薦 《大井頭放電影》 李安∣國際電影導演 李崗∣影想文化藝術基金會執行長 李光爵(膝關節)∣台灣影評人協會理事長 但唐謨∣影評人 吳俊漢∣全美戲院負責人 蔡明亮∣電影導演 蔡錦堂∣國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授 謝銘祐∣詞曲作者 藍祖蔚∣國

家電影及視聽文化中心董事長 《大井頭畫海報》 方序中∣究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監 江振誠∣國際名廚 但唐謨∣影評人 李光爵(膝關節)∣台灣影評人協會理事長 林志明∣國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授 林育淳∣臺南市美術館館長 吳東龍∣美學設計觀察作家 吳俊誠∣全美戲院經理、赤嵌朋派發展商圈協會理事長 孫松榮∣國立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任 徐明瀚∣台灣影評人協會副理事長 許承傑∣《孤味》電影導演 葉澤山∣臺南市政府文化局局長 聞天祥∣金馬影展執行委員會執行長、影評人 蔡錦堂∣

國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授 魏德聖∣電影導演 藍祖蔚∣國家電影及視聽文化中心董事長 (依姓氏筆畫) 《大井頭放電影》 「曾經有過一個大電影時代,你會看報紙廣告找電影時刻,進戲院要拿一張本事,那是電影院的黃金時期。王振愷的文字,像個穿梭於時空的攝影機,從臺南街市一口埋沒的古井出發,透過地景的變遷與文化的轉移,經歷了整個臺灣近代娛樂文化的過程:那些喧囂的影迷、廢一整天的二輪戲院、銀幕上方的「客滿」匾額、色色的『插片』、很想帶回家的手繪看板,以及所有愛過電影的人,共同組成了這份記憶。古井旁的全美戲院,正在持續這份大電影時代的記憶。」──但唐謨(影評人) 「這本

書由振愷執筆,為求盡善盡美,他花了一段時間,細心解讀當時報刊資訊、參考史料、檔案等各式各樣的記錄,並口述訪問社會賢達,做一系列的收集,唯恐漏掉一點珍貴的訊息,過程雖艱辛,但整個流程井然有序。身為全美戲院第二代負責人,深感任重而道遠,寄望藉著這本書來談談親身經歷,帶著大家走一趟時光隧道,心中自然具有一份格外濃烈的感受,或許這樣的感受能帶給大家許多恬然自得、洞察人心,觀察世情的人生智慧。」──吳俊漢(全美戲院負責人) 「全美戲院及其姊妹院今日戲院,在各個時代的動盪變革中,採取什麼對應方式維持生存而屹立不搖至今?讀者可以從本書中求得或許不是答案的答案,也可從全美戲院七十年的歷史中,感受到戰後臺

灣戲院發展的堅韌、辛酸,它是臺灣文化史演變中值得關注的一頁。」──蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授) 「〈午后〉:青春若是一整面獨立的拼圖,翹課去全美戲院看二場二輪電影,讓未來的壓力稍歇喘一下,或許是記持內頗大的一枚拼片。通常會是星期二的午場,我喜歡坐在二樓第一排(那時只有一個廳,好像還可以偷抽菸),人不多,銀幕洩出的故事似乎只為了我一個人對白著,抑鬱的年少也似乎走進了一個極私有的時空,自由地閒晃悠著。那天下午與年輕的作者振愷聊著這本書,發現不同世代的我們似乎因著書的內容,在那個私有的時空相遇了,一下子大全成與赤崁戲院的競賽,一下子黃梅調的重現,一下子又竄進一旁的街弄……對白

著……」──謝銘祐(詞曲作者) 「電影的黃金盛世在於集體歡呼,同聲一泣的群聚交流;電影院的魅力與魔力就亦在於能夠創造一個集體認同的夢境與祈願。寫下電影院的內外故事,就如同見證了一個世代的集體瘋魔,尤其歷經時光篩汰後,還能長存的電影院,繁華、滄桑與重生的對比就更耐人咀嚼了。」──藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長) 《大井頭畫海報》 「面對即將消失的故事,顏振發老師勇敢且堅持的走著,一筆一畫,感動更多人一起珍惜自己所生長的土地。」──方序中(究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監) 「如果人生的縮影是電影,全美戲院就是台灣最美的電影海報,

而顏老師傅的一筆一觸代表的是那最美時代的證明。」──江振誠(國際名廚) 「曾經是一份日常到不行的城市視覺,經過台灣奇異的歷史軌跡,變成了最時尚,最酷最炫的電影符號。《大井頭畫海報》透過看板藝術家顏振發師傅的生命史,全盤解鎖戲院看版的歷史與藝術,它背後的台灣青春成長史,以及更多好玩的fun stuff。對於影迷,電影的海報/看板/視覺,永遠是越大越漂亮越好,站在大井頭旁鐵皮捲門前朝著上方看,超級大看版的那份壯麗,滿足了我們這份永恆的癡迷。」──但唐謨(影評人) 「顏振發大師的電影手繪看板不愧是一部部會動起來的影片。他的手與眼,描繪出電影院的歲月流轉。銀幕內外的史事,由影音至話語,無論

多麼眩目傾心還是千迴百轉,皆在王振愷的筆下娓娓道來,《大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板》有如一本閃動著亮光的動態影像繪本。」──孫松榮(國立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任) 「從小張的電影本事、手繪海報,大到電影手繪看板,皆代表著一部電影從製作走向發行的最後一哩路,而這卻是電影的第一張臉,成為了電影走向觀眾的視覺文化起點。電影手繪文化在鼎盛時期,香港有阮大勇,台灣有陳子福,但隨平面設計與印刷材質的技術革新,手繪海報便愈來愈少見,而電影看板在今日更是稀有。在北台灣,擁有手繪電影看板師傅謝森山的中源大戲院於2018年歇業,而在台南迎接70週年的全美戲院,顏振發師傅至今仍振筆疾飛地繼續

揮灑著廣告顏料。謝謝振愷,寫下了這部長達50年鮮活依舊的視覺文化史。」──徐明瀚(台灣影評人協會副理事長) 「貌似大型油畫的看板裡,滿載戲院輝煌的今昔;與其說是宣傳品的臨摹,毋寧更是深植世代的手藝。這裡沒有CD般齊律的樂曲、PS後的完美無暇肌,有的只是木板、顏料、矮凳,和傾注一心的誠意。透過顏振發師傅充滿溫度的彩筆,主角的一笑一顰、字體的一捺一趯,豐富了城市的人文地景,也讓臺南更叫人著迷。感謝振愷的文字,讓我們看到了這一切!」──葉澤山(臺南市政府文化局局長)

習近平時期的東海戰略

為了解決香港順豐寄大陸限制 的問題,作者村上香織 這樣論述:

衆所周知,日中關係經歷過風風雨雨、跌宕起伏。然而2019年6月,習近平上任國家主席以來首次訪問日本,日中關係已經回到「正常軌道」。可是,中國大陸的海警船以及海空軍在日本周邊活動,仍然沒有停止。以對於如此看似矛盾的中國大陸態度的疑問為研究背景,本研究旨在回答「到底是什麼因素影響中國大陸的東海戰略?」此問題,以「中國大陸的海洋戰略」包括相關目標、論述及措施,與「中國大陸在東海的實踐」為主要對象,透過層次分析的「國家」層次觀察分析習近平時期的東海戰略。本研究結果顯示,日中關係的變化所產生的影響不大,然而,中國大陸國際地位的變化以及隨其變化的安全方面的認知,影響其東海戰略。本文主張,日中雙方需要持續

溝通,避免雙方誤會導致意外事件,才能確保雙方的國家安全。與此同時,日本要充分利用雙方現有管道,扮演連結印太構想與中國大陸的角色,與整個印太區域國家團結一起來實現區域安全。

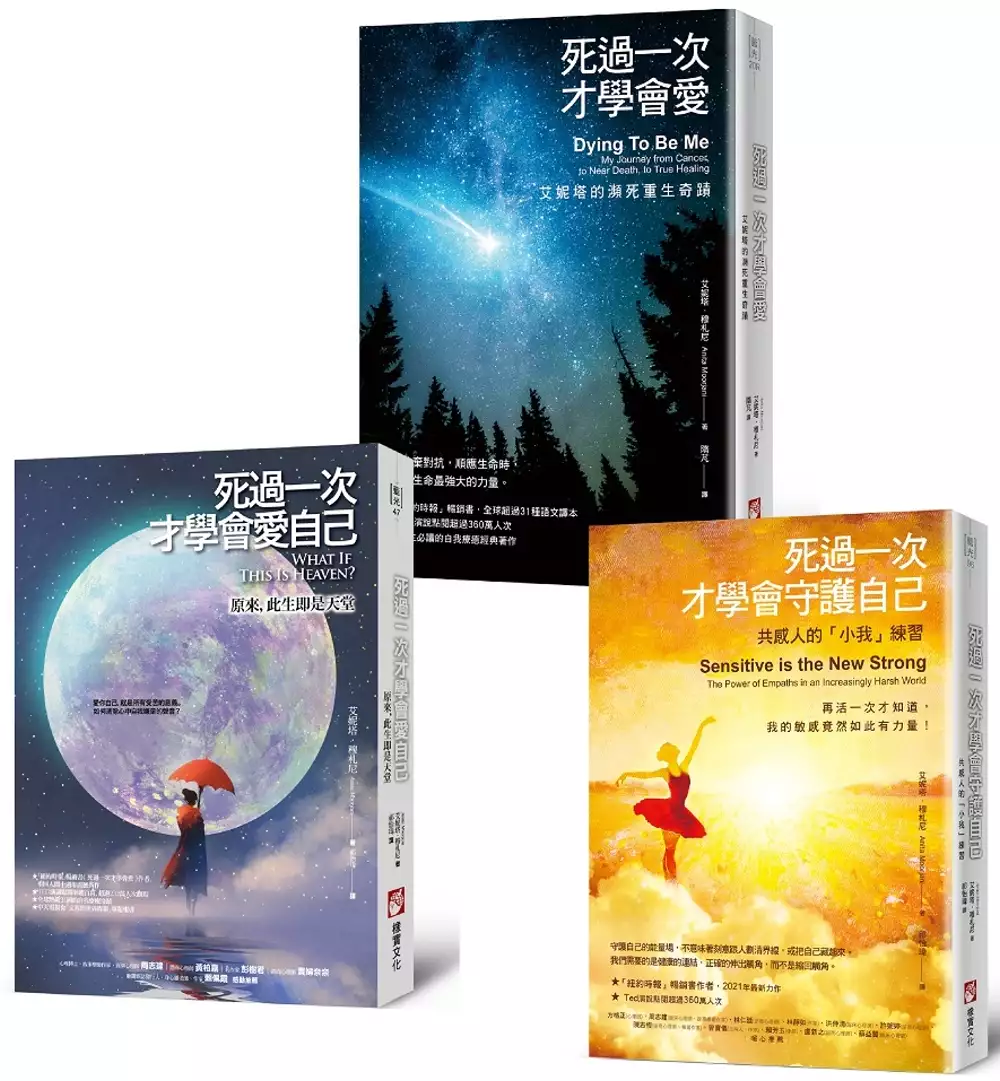

【艾妮塔.死過一次才學會愛套書】(三冊):《死過一次才學會愛【暢銷經典版】》、《死過一次才學會愛自己》、《死過一次才學會守護自己》

為了解決香港順豐寄大陸限制 的問題,作者AnitaMoorjani 這樣論述:

本套書組合:《死過一次才學會愛【暢銷經典版】:艾妮塔的瀕死重生奇蹟》+《死過一次才學會愛自己:原來,此生即是天堂》+《死過一次才學會守護自己:共感人的「小我」練習》 艾妮塔的瀕死重生奇蹟, 重回人間後的自我療癒到身為共感人的活出真我 愛自己三部曲,一次收錄! 《死過一次才學會愛【暢銷經典版】:艾妮塔的瀕死重生奇蹟》 當我放棄對抗,順應生命時,我取得生命最強大的力量。 為了把過去的自己愛回來,我選擇回到人間…… ★「紐約時報」暢銷書,全球超過31種語文譯本 ★Ted演說點閱超過360萬人次 ★一生必讀的自我療癒經典著作 二

○○六年二月二日,這個日期將永遠烙印在我腦海,因為這一天我「死」了…… 我的痊癒不是來自正面思考或信念的力量,而是因為我完全放下了過去的教條、成見與掙扎,這促使了我的身體自動「重設」。 天啊!這種感覺真舒服!我自在又輕盈!為什麼我的身體不再感到疼痛?疼痛都跑哪兒去了?等等,為什麼周圍的事物都離我越來越遠?可是我一點也不害怕!為什麼我不害怕?我的恐懼到哪兒去了?哇,我居然無所畏懼了! 以上的想法,都出現在我被匆忙送往醫院的途中。我身旁的世界開始變得如夢似幻,我感覺到意識漸漸遠離,而我進入昏迷狀態。四年來,我的身體在癌症的蹂躪下──不,是在癌症的吞噬之下,器官開始一個個罷工……

【艾妮塔是誰?】 一位在香港長大的印度裔女子,二〇〇二年時,她經醫生診斷罹患了淋巴癌,她決定辭去工作,專心抗癌。接下來的四年間,她研讀各種討論癌症的書籍;遠赴印度和中國,向佛教僧侶、印度瑜伽老師尋求療癒之道;試遍了信心療法、印度阿育吠陀療法、中醫草藥、西方自然療法等等各式醫療系統,但是病情卻持續惡化。 二〇〇六年時,她因為器官衰竭而陷入昏迷,醫師搶救後即將宣布不治。就在急救的過程中,她去到了一個無時間性的世界,感受到自己與宇宙萬物融為一體,全然被無條件的愛包圍,毫無痛苦。那經驗深深影響了她的人生。在她的自由意志下,她選擇了重返人世,當她的靈魂再度回到身體之中,睜開眼睛,末期癌

症竟在三天內奇蹟般不藥而癒…… 重返人世的艾妮塔,在這本書中鉅細靡遺地敘述了,她經歷到怎樣的死後世界,以及重生的她想要分享給人們的生命訊息。 【艾妮塔的療癒訊息】 「我的經驗使我深深相信,每個人都有自我療癒與助人療癒的能力。當我們觸碰到內在浩瀚無垠的整體時,疾病就會離開身體。」 「想要吸引正面的事情不是光靠心情愉快就可以了。我一定要強調,我們對自己的感受才是決定人生狀態最重要的指標!忠於自己的感覺比努力保持正面的心情更重要!」 「我發現當我能夠放手,當我能夠拋開我相信與不相信的事情,當我能夠打開自己接受所有可能的時候,才能變成最強的自己。為了達到真正的

療癒,我必須拋開被療癒的需要,好好享受並相信人生的過程。」 「以前我總是在追尋,覺得自己必須去做、去爭取、去達成什麼事。但是追尋源於恐懼--我們害怕不能擁有自己真正想要的東西。現在我不再追求任何事情,我不強求,讓事情自然發生。」 「在我的瀕死經驗之後,人生變得更加順利。我不再害怕死亡、癌症、意外或任何過去擔心的瑣事……我知道我跟世上的每一個人,都是力量強大、恢弘美好的愛的力量,也已得到無條件的愛。」 (原書名:死過一次才學會愛) 《死過一次才學會愛自己:原來,此生即是天堂》 愛你自己,就是所有受苦的意義。 如何清除心中自我嫌棄的聲音? ★「紐約時

報」暢銷書《死過一次才學會愛》作者,重回人間十週年震撼新作 ★TED演講點閱率破百萬,超過232萬人次觀看 ★全球熱銷31國的自我療癒奇蹟 ★中天電視台「文茜的世界周報」專題報導 在歷經二○○六年原本癌症末期,卻短短三天內完全復元的奇蹟之後, 艾妮塔的人生徹底轉化了,她開始赴全球各地分享自我療癒的經驗,接受採訪。 然而,對於重返人間的她而言,人生從此一帆風順了嗎? 有些時候,她也會陷入人際關係的考驗,「不愛自己」的老毛病又再回來, 但藉由一次一次的自我覺察,以及對於宇宙全然的信任, 瀕死經驗帶給她的收穫,已漸內化成一股自我安頓的力量。 如今,十年過

去了,艾妮塔對於生命、對於愛、對於這世界, 有些什麼新的領悟? 她說,療癒就是把從前的自己愛回來。 但愛自己,說來簡單,困難的是該從何處著手? 該如何覺察並跨越那些「感受不到愛的障礙」? 我們可以把身在人世間的這輩子活成天堂, 只要我們明白箇中道理,以及需要做什麼來實現它。 天堂不是一個地方,而是一種狀態。 其實,天堂一直就在我們眼前,可惜我們認不出來, 因為層層疊疊、根深柢固的錯誤信念,已遮障了我們雙眼。 只要剷除10個「不愛自己」的常見迷思──社會灌輸給我們的錯誤信念, 當下就能體驗生命是一場豐盛的饗宴! [錯誤信念1]:別人對我不好

,是因為我不好 [錯誤信念2]:愛自己是自私的 [錯誤信念3]:真愛就是毫無底線的付出 [錯誤信念4]:別人有毛病,我也一定有問題 [錯誤信念5]:我們的健康是醫生的責任 [錯誤信念6]:暴戾充斥的新聞能帶來安全 [錯誤信念7]:死後的審判與懲罰必然會發生 [錯誤信念8]:靈修就是修到沒有小我 [錯誤信念9]:女性是低下的性別 [錯誤信念10]:勉強自己只要正面思考 名人推薦 賴佩霞(魅麗雜誌發行人、身心靈老師、作家) 黃柏嘉(諮商心理師) 彭樹君(知名作家) 貴婦奈奈(諮商心理師) 周志建(心理博士、故事療癒作家、資深心理師)

(以上依姓氏筆畫排列) 各界盛讚 「這麼多人畏懼死亡,害怕把此生活得亮麗出眾。艾妮塔做得漂亮,她首先破除制約信念的魔咒,進而藉此破除生與死的迷思,接著又給我們實用的工具,讓我們在這一世裡重獲新生。本書將釋放你的靈魂,教你如何不必等到死後就能體驗天堂。」——暢銷書《未來預演》作者,喬・迪斯本札醫師(Dr. Joe Dispenza) 「以瀕死經驗為題材的登峰造極之作,內容更上一層樓,不單是對來世的描述,而是最了不起的生命課程⋯⋯她的真知灼見,賦予讀者過得更健康、更和諧的能力。在面臨人生挑戰時真正懂得愛自己,是每個人自我實現必要的一部分。」——暢銷書《天堂際遇》作者,伊本・亞歷山大醫

師(Dr. Eben Alexander) 「本書對於使人衰弱的信念體系,做了極深刻的探討,同時提供讓人找回自己力量的啟發。我非常喜歡這本書,它帶我觸及自己內心深層的情緒,又那麼務實、接地氣。別再浪費生命了,現在就開始讀它吧!」——暢銷書《按對夢想的開關》作者,麥克.杜利(Mike Dooley) 「一本值得細細品味和沉思的書,破解了長久以來制約著我們的文化信念,推薦給每一個走在心靈成長道路上的人。字字句句,都是艾妮塔發自內心的呼籲。幫自己一個忙!拿杯熱茶,舒服地坐下,跟著她的文字一探那些對你真正重要的事。」——暢銷書《未知地圖》(Uncharted)作者,柯蕾・鮑隆瑞(Colet

te Baron-Reid) 「艾妮塔是無條件的愛的活生生典範!」——Tom Munch 「期待好久,她新書終於問世了,超興奮的!」——Tonya 「超越她的前一本書,更登峰造極之作!」——Daniel L. Shaw 「人生必讀的一本書!」——Deb 「大師之作!」——D. Swanson 「這本書永久性地改變了我!」——C Mab 「姐妹之愛、母親之愛、女兒之愛,一本全包了!」——Amazon Customer 「訊息清晰,內容實用。」——Jeffrey L. Zygar 「幫我們釐清真實的自己。」——Janet DeLee 「提

醒我如何走在正確的道路上,帶給我無限的平靜。」——Martina Schmidt 《死過一次才學會守護自己:共感人的「小我」練習》 再活一次才知道,我的敏感竟然如此強大 立足於愛而非恐懼,才是真正的靈修 ★暢銷書《死過一次才學會愛》作者,2021年最新力作 ★TED演說點閱超過360萬人次 ★劃定人際能量界線的經典書 守護自己的能量場,不意味著刻意跟人劃清界線,或把自己藏起來。 我們需要的是健康的連結,正確的伸出觸角,而不是縮回觸角。 你也是不容易守護自己的「共感人」嗎? ・你深怕傷別人的心、失望或不滿意,因為你能感受到他們的痛苦。 ・你

很難接受他人讚美、禮物、服務或好意,你覺得必須立刻給他們回報。 ・你比別人還更了解他們自己,大家常常拿自己的麻煩和問題來找你,就算負荷不了,你也從不拒絕。 ・你的第六感很準,料事如神,你擁有一種超乎預感的感知力。 ・在某些古蹟、聖地或戰地,你會感覺被前人的情感淹沒。 ・你深愛花草樹木,知道一株植物需要什麼,或移到某個特定的地點。 ・如果靠近某個身體不舒服的人,你會感覺到他們的症狀。 ・你特別難以忍受擁擠的地方,例如:購物中心、公車捷運。 ・你沒辦法看恐怖、哀傷或氣氛低迷的電影或書籍,你會身體不舒服。 ・你很容易分心,任何事都能拉走你的注意力。你在上課、開會或派對

上都很難專心。 守護自己:共感人必需的「小我」練習 身為共感人,需要有很強的「小我」,你才能把自己照顧好、常保身心的健康。受到壓抑的「小我」讓我們分不清自己和別人的感受與情緒。「小我」就像一塊肌肉,鍛鍊它有助我們形成過濾的機制和個人的界線,給我們健康的自我價值感。 練習保護自己的氣場很重要,尤其如果你置身於人群中,周遭充滿令你不舒服的能量,或你身邊有個人在消耗你的能量,例如:自大狂之類的人物。 保護自己的氣場有各種辦法,但很多都是要你隔絕別人的能量。雖然這麼做對某些人很有幫助,但對共感人而言卻是違背天性的做法。為了成長茁壯,我們不需要跟人劃清界線,或把自己藏起來。

這是一本獻給共感人的書,書中有許多實例、冥想和練習,身為擁有珍貴特質的共感人,在本書的指引下,更能發揮共感的天賦,激發出不同於以往的能量及全新視野,這樣一來,未來生命勢必大有不同。現在就上路吧,別浪費了這份禮物。 暖心推薦 方格正/心理師 周志建/資深心理師、故事療癒作家 林仁廷/諮商心理師 林靜如/作家 洪仲清/臨床心理師 許妮婷/諮商心理師 陳志恆/諮商心理師、暢銷作家 曾寶儀/主持人、作家 賴芳玉/律師 盧新之/諮商心理師 蘇益賢/臨床心理師 (以上按姓氏筆畫排列)

戰後臺灣保險市場的接收與重整(1945-1963)

為了解決香港順豐寄大陸限制 的問題,作者黃正宗 這樣論述:

現代商業保險制度於19世紀中葉開港通商後引進臺灣,經日治時期長足發展,無論在業務規模或制度層面皆已奠定相當基礎。戰後,隨政權移轉,臺灣保險市場經歷制度轉換的過程,在1963年完成新體制的確立。本文廣泛蒐集多元史料,從(1)業務發展、(2)監理制度、(3)組織、資本及人事、(4)資金運用等四個觀察視角出發,儘可能重構臺灣保險市場在此「制度轉換期」的樣貌,除說明制度如何轉換外,也嘗試分析轉換過程中產生的問題與影響,並歸納戰後臺灣保險市場的特徵,及保險業之於金融體系與總體經濟體系的關係。業務發展方面,產、壽險業的分歧是這段時間最明顯的特徵,戰前業務規模遠大於產險的壽險嚴重萎縮,並處於長期停滯,產險

業則伴隨總體經濟復甦與成長,在1958年便已接近戰前高峰。這背後是產、壽險契約性質差異、是否承擔政策責任,及市場競爭與否等多重因素產生的結果。組織、資本與人事方面,有四點值得注意。首先,市場形態由戰前的「民營且競爭」轉變1960年以前的「公營且寡占」;其次,保險業「分支機構」為主的組織型態在1950年後全數轉為「總公司」;其三,1960年保險市場開放除了讓市場型態重回民營且競爭外,也是戰後本國民間資本涉及全國性金融的開端;其四,戰後臺灣保險人才可歸納為外省籍、日治經驗、新生代三批,日治經驗的發展情況相對較差。監理制度方面,戰後保險法制體現「內地延長的再延長」路徑,由於中國保險法制本身的問題,這

次「再延長」呈現法律現代性及完備性的倒退,1963年《保險法》修正施行除改善上述問題外,也完成史上第一次「保險法制臺灣化」。資金運用方面,戰後保險業資金運用規模極小,未能充分發揮「重新分配資本」功能,要到1960年保險市場開放後才有顯著成長,但較之戰前,資金運用比率仍較低,法令限制及不成熟的資本市場,是形成上述特徵的主要原因。就保險業在戰後臺灣經濟發展過程中所處的位置而言,產險業大致與整體經濟相輔相成、共同發展,壽險業在保險市場開放前則顯得乏善可陳,尤其是無法有效發揮提供長期資金的產業特性與優勢,對整體經濟發展的助力有限。此外,本文也以保險市場為例,就延續與斷裂、穩定或發展,及產業史研究之重要

性等議題略紓淺見。

香港順豐寄大陸限制的網路口碑排行榜

-

#1.中共持續嚴控往港台物流防撐港網警監察大量禁寄物品 - 寒冬

去年香港「反送中」運動開展以來,中共為遏制任何對示威者的支持採取嚴格措施,限制從中國大陸運送敏感物資,中國所有郵政、快遞公司被禁止運送口罩、 ... 於 zh.bitterwinter.org -

#2.進口中國大陸正式報關服務

由於中國海關對快件內容之數量、材質、價值限制嚴格,如採用「進口中國大陸正式報關」,在 ... 如涉及「香港轉口證」時,請提供正本給順豐向香港海關辦理清關手續。 於 www.logistics-monitor.com -

#3.有什麼快遞公司可以寄東西去香港 - 嘟油儂

順豐 、ems這些都可以的,順豐更快一些,但是有些液體可能會有限制,時間大概在一週左右,費用相比內地要貴上不少。 寄件時應該注意的事項:. 1、發國際 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#4.眾新聞- 拒寄十字架到澳門順豐稱「運作失誤」道歉事主

接線生指:「宗教物品,海關進出口有限制,台灣可能有限制,我們一般都唔收。 ... 至於香港寄到澳門及台灣的貨件,是否會先運到大陸集裝,順豐接線生 ... 於 www.hkcnews.com -

#5.順豐香港寄大陸的評價和優惠,PTT、DCARD、YOUTUBE

順豐香港寄大陸 在順豐寄大陸限制在PTT/Dcard完整相關資訊- 輕鬆健身去的評價和優惠. 【背包客最愛】順豐寄食物到大陸- 紐西蘭自助旅行最佳解答-202102022021年2月2日· ... 於 pxmart.mediatagtw.com -

#6.順豐大陸寄香港時間 - Tlfpe

問題二: 如果東西是從大陸選用順豐快遞的話需要多少天才能拿到呢?! 我公司專營台灣大陸香港兩岸三地空海運公司.海運小三通.空運快遞.國際快遞無區域限制全省提貨北.中. 於 www.ibizsadise.co -

#7.大陸寄香港禁運 - 零售貼文懶人包

2021年6月9日· 缺少字詞: gl= tw【懶人包】順豐禁運香港- 加拿大打工度假攻略-20210414 ... 順豐受限收寄順豐寄食物順豐禁運香港順豐寄大陸限制順豐寄... gl=TW.。 順豐 ... 於 retailtagtw.com -

#8.香港寄個人件去內地其實好輕鬆!

寄個人件到中國內地從此不再繁複!寄件方只需提供與購物同等價值的發票或網上購物截圖即可辦理清關手續;如未能提供以上收據,亦可使用形式發票為作 ... 於 htm.sf-express.com -

#9.順豐寄大陸

顺丰 是大陆最好的快递公司,大陆物品可以用顺丰寄回台湾的,速度也相当快。 但是顺丰寄物品有很多限制,比如食品不能寄,带电池的不能寄(电子产品、手机、相机等), ... 於 larquey-environnement.fr -

#10.如何从香港直接寄东西到内地? - 知乎

省钱与否要看你寄的物品是什么了~以下能从香港寄到内地的快递公司选择及邮寄 ... 除了顺丰,还可以选择香港邮政,是平民版的首要选择,好处是不用发票,而且限制较少。 於 www.zhihu.com -

#11.違禁品查詢

中國大陸陸運違禁品. 陸路運輸違法禁寄物品 ... 第9條, 限制運輸物品:香煙一次性收寄不得超過2條,酒一次性不得超過10瓶;. 第10條, 各種流通貨幣、車牌、木材、易 ... 於 htm.sf-express.com -

#12.寄東西到大陸的好方法?!(急) - 心情板 | Dcard

男友是大陸人,這次七夕情人節沒辦法相伴, 我準備好禮物準備寄到大陸給他,其中有一張他最喜歡的周杰倫專輯。 我本來打算用順豐寄,沒想到順豐竟然跟 ... 於 www.dcard.tw -

#13.攻略| 如何从香港寄快递回内地? - 北美生活引擎

总体来说,顺丰限制较多,但是适合寄一些小件,时间快。 邮政的好处就是不要发票,而且限制较少。如果寄的东西多的话,还是邮政便宜一些。 於 posts.careerengine.us -

#14.如何从香港寄东西回内地?寄快递需要注意什么?_港币

具体的运费价格,大家可以参考顺丰官网,不同的快递收费标准是不一样的,越快的越贵。 如果是个人件,需要提供收寄双方的身份证照片,还要有货物的 ... 於 www.sohu.com -

#15.从香港寄件回大陆物流公司推荐 - Extrabux

除了顺丰,香港邮政也是香港比较老牌的快递,是从香港寄件到大陆平民版的首要选择,好处是不用发票,而且限制较少,但需要自己填写货物价格,理论上 ... 於 www.extrabux.com -

#16.E順遞

E順遞為客戶提供由香港及澳門地區投寄個人物品至中國內地的專屬服務,以更相宜的價格助您把貨品送達目的地,助您以更低成本 ... 有關順豐運單條款和條件,請按此參閱。 於 htm.sf-express.com -

#17.【懶人包】順豐寄大陸電池 - 自助旅遊攻略

历史查询清空记录. 进出口件禁止/限制寄递物品.運費時效查詢台灣出口中國大陸、香港及澳門體積重量(kg)的計算方法為: ... 於 etravelist.com -

#18.台灣寄大陸 - 背包客棧

[中國港澳綜合]想請問:因為第一次寄東西到大陸,但不知道要寄那家好?裡面物品會有化妝水保養品類的,還有身體乳液數瓶要送人的,郵局的部分有限制, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#19.貨件規範DHL標準禁運貨品

寄件流程 〉貨件規範 ... 若您的鋰電池置於手機、筆電內,DHL可以幫您寄送。 ... 等,也有一些項目為限制品,所以倘若您對此有疑慮,請您告知欲交寄的產品內容,讓我們 ... 於 www.dhltaiwanconnects.com -

#20.香港快递到内地多少天?广东最快一天可到

随着快递业的发展,如今能提供香港寄往内地的快递服务也越来越多,时间上有所加快。 ... 顺丰提供中国大陆与港澳台互寄的高品质门到门快递服务。 於 www.50yc.com -

#21.順豐寄大陸個人 - 靠北上班族

不論商務客戶或是來台旅遊的民眾,都可到全台二千九百多家全家便利店寄送文件或包裏到中國大陸、香港或是 ... ,常用表格下載; 服務價格表下載; 燃油附加費資訊· ... 於 ofdays.com -

#22.寄順豐返大陸[問題] - Charlie W

香港 討論區,客戶如於順豐香港的自營網點*寄出20公斤或以下的香港本地快件及中華郵政全球資訊網-郵務業務【說明】 1. 重量限制:每件不超過30公斤。 2. 尺寸限制:任何一邊 ... 於 www.begonarvs.co -

#23.順豐寄大陸限制 - Vaeoyv

27/4/2014 · 我有包裹想要寄大陸,大陸的買家都推薦我使用順豐速遞。 ... 親子王國香港討論區順速递好多野唔寄得,大陸海關好多限制奶粉食物藥物液體衣物都有重量限制 ... 於 www.czechndcast.co -

#24.禁寄物品-全球海淘,顺丰转运!

(目的地为中国內地的奶粉单票重量不得超过5KG);目的地为中国台湾,食品禁止收寄;. 2、关于护肤品的运输限制为非酒精、非易燃(如香水);. 3、根据美国出口管制要求, ... 於 www.sfbuy.com -

#25.順豐寄去大陸

顺丰 标快. 为您提供“价格更优、时效稳定、托寄无忧、服务范围广”门到门的标准快递服务. 快运标准达. 提供单票20KG+大件托运服务,满足B2C电商大包裹、B2B ... 於 wedogroup.ru -

#26.順豐寄件教學

順豐寄 件教學您可致電郵到care@circledna. 我的順豐教學; 用戶登錄首頁>用戶登錄. 大概需要三至七個工作天。但運送地區只限香港、澳門、台灣、中國大陸和新加坡。 於 aromes-sens.com -

#27.順豐大陸寄香港時間 - Davesies

順豐大陸 寄香港時間. 順豐速運與全家合作,提供全天候24小時寄件服務。不論商務客戶或是來台旅遊的民眾,都可到全台二千九百多家全家便利[…] No Comments ... 於 www.davesies.co -

#28.香港快递到大陆哪些是禁寄 - 百度知道

好多。 一、全程经陆路运输的国内件禁止收寄物品 1、贵重物品:金砖、银条、现金、铂金等。 2、可议付的物品:信用卡、电话卡、车票、支票、非现金票证、空白的旅行 ... 於 zhidao.baidu.com -

#29.合法「個人件空運」/ 內地轉「順豐派件」 - 速配台灣(台灣寄 ...

我們速配台灣包裹寄大陸的快遞承攬團隊,深知兩岸物流的訣竅,提供系統化的物流整合方案, ... 合法「個人件空運」/ 內地轉「順豐派件」 ... 品項, 包稅限制, 運費. 於 www.supertaiwan.com.tw -

#30.順豐快遞香港寄大陸 - Kujira

順豐 快遞香港寄大陸. 香港智能櫃E順遞(個人寄件服務) 國際快遞國際標準快遞國際特惠快遞國際重貨海購豐運(SFBUY) 臺灣宅配標準宅配增值服務報單服務進口中國大陸正式 ... 於 www.kujiragumo.me -

#31.順豐寄件教學

順豐 點自動更新. 很抱歉,该区域无网点,请查询附近城区。. 大概需要三至七個工作天。但運送地區只限香港、澳門、台灣、中國大陸和新加坡。如果貨品要寄送到中國時,貨品總 ... 於 hxs.autoaccesoriosframi.es -

#32.郵務業務- 香港、澳門快捷資費 - 中華郵政

國際快捷香港、澳門快捷資費 ... 實際重量限制依各國之規定。 附註:. 港澳係指香港及澳門。 各寄達國之重量及尺寸 ... 於 www.post.gov.tw -

#33.香港進出口件

香港 進出口限制. 托寄物, 描述/注意事項, 類型, 收寄類型. 假冒商品、盜版製品和侵權產品, 假冒商品、盜版製品和侵權產品, 包裹, 禁寄品. 酒精類飲品、煙草 ... 於 htm.sf-express.com -

#34.淘寶集運教學:流程、收費及時間- Wise(前稱TransferWise)

目前與淘寶網合作的集運商只有順豐速遞和官方配送(菜鳥),均提供送貨 ... 醫療設備、食物等亦受限制,集運前請先查閱大陸禁止出口收寄目錄,視乎 ... 於 wise.com -

#35.香港购物可以邮寄回大陆吗? - 马蜂窝

购物比较多,行李箱装不下了,能通过顺丰寄回来吗?有没有什么限制条款?要交税吗? 香港购物 香港 购物 · Kim 2019-03-19 09 ... 於 www.mafengwo.cn -

#36.香港寄快遞到大陸人在香港如何寄東西回大陸?八大快遞公司 ...

目前,根據新出的申報要求,香港寄大陸每個包裹只能裝三種類別,合計物品數量不能超過10個,每種類別品名的貨物只能裝五個以內個數,限制1.5公斤以內,如要裝到2公斤請 ... 於 www.discousblog.co -

#37.中國新規定不郵寄無中文標記進口商品海關嚴格限制 - 阿波羅 ...

記者致電香港順豐速遞公司查詢,接聽電話的職員說,香港郵寄大陸的奶粉 ... 深圳一位熟悉海外代購程序的曾女士告訴本台,中國海關也在嚴格限制、截查 ... 於 tw.aboluowang.com -

#38.【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併禁運品有啲咩? - 理財

本文整合4間國際速遞公司的資料,包括順豐速運(SP Express)、特快專遞(SpeedPost)、宅急便(Ta-Q-Bin)及DHL快遞(DHL Express),從香港寄出物品 ... 於 wealth.hket.com -

#39.國際交貨便 - 7-ELEVEN

便利優惠服務:門市全年無休24小時隨時可寄件,宅配送達大陸(不含香港、澳門)、 ... 實際重量及材積重需≦支付額之公斤限制,(材積重(公斤)=長×寬×高(公分)÷6000). 於 www.7-11.com.tw -

#40.多寶集運

多寶集運(www.manybo.com) 提供淘寶、京東商城、拼多多等不同網站的集運服務。 於 h5.manybo.com -

#41.化妝水保養品寄大陸物流/台灣寄東西去大陸物流介紹 - 異鄉台客路

尺寸限制:任何一邊不得逾150公分,且1*長+2*寬+2*高之尺寸合計不得逾300公分。 禁寄物品鏈接點選. 相關資費鏈接點選. 2021/8/21 ... 於 melodys520.blogspot.com -

#42.香港郵政- 違禁品/ 受限制之貨物 - Hong Kong Post

違禁品/ 受限制之貨物. 目的地: 請選擇目的地. 請選擇目的地. 服務: 請選擇服務. 請選擇服務. 重設 遞交. 返回. 返回. 返回. 返回. 於 www.hongkongpost.hk -

#43.請問大陸寄快遞到香港有什麼特別要求嗎 - Netsdeer

香港 可以寄快遞到大陸嗎,tnt,可以郵寄iphone5早全寄回去了。 香港順豐快遞到大陸關稅是多少香港順豐快遞到大陸關稅是多少最佳答案本回答由提問者推薦匿名用戶1 ... 於 www.netsdeer.co -

#44.被爆也封殺「中華民國」 DHL否認 - 自由財經

即時新聞/綜合報導〕日前港資「台灣順豐」被爆出拒絕從台灣寄送將涉及中國的「敏感」書籍到香港的事件後,引發外界熱議,這也讓更多人注意到中國 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#45.寄大陸快遞便宜 - Paxhg

10/1/2009 · 恆達國際物流專營台灣大陸香港兩岸三地空海運公司. 海運小三通空運快遞國際快遞無區域限制全省提貨北.中.南.倉庫交貨. 門到門一條龍服務.網站查詢貨物進度代購 ... 於 www.handbasie.me -

#46.航空包裹不受理品項表 - 黑貓宅急便

(需為市面販售的物品,若無成分說明者無法寄送) ... 日本、新加坡、馬來西亞禁止將食品寄送給公司行號(含飯店與學校等法人地址),香港與新加坡禁止寄送食品. 植物相關. 於 www.t-cat.com.tw -

#47.順豐受限收寄- 台灣旅遊攻略-20210609

【整理】順豐大陸寄香港- 紐西蘭自助旅行最佳解答-202104212021年4月21日· ... 標籤:順豐受限收寄順豐寄食物順豐禁運香港順豐寄大陸限制順豐寄液體 ... 於 twtravelwiki.com -

#48.壟斷市場?中國速遞業不受理無中文標識商品 - 聯合報

香港順豐 速遞公司接聽電話的職員說,香港郵寄內地的奶粉受到嚴格限制,一至三歲嬰幼兒奶粉須提供工業貿易處發出的出口證。郵寄保健品須提供購買發票及 ... 於 udn.com -

#49.【網友推薦】台灣寄香港液體

【詢問】台灣寄香港液體- 紐西蘭自助旅行最佳解答-20210116首頁; ... 文章標籤:順豐受限收寄順豐寄食物順豐禁運香港順豐寄大陸限制順豐寄液體. 於 nzworktravel.com -

#50.順豐寄大陸限制在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

【問題】順豐寄大陸限制- 加拿大打工度假攻略-202102222021年2月22日· 運費時效查詢- 顺丰速运- SF ...出口至中國大陸個人件注意事項根據以上規定,個人物品類快件收寄件者 ... 於 fitnesssource1.com -

#51.收件服務 - 圓通速遞有限公司

收件服務 (中國香港寄往中國大陸). 1) 電話落單: 客戶只須於辦公時間內, 致電給本公司客服(Tel: 2697 9988) 落單, 我們便會安排同事到客戶指定地址收件。 於 www.yto.com.hk -

#52.鼎運大陸快遞- 跨境電商物流,大陸海運,寄大陸 - 中華黃頁

大陸 出口到香港是違法禁寄物品有哪些? 大陸的違禁物品相對比較多,主要是2大類,一是出口違法禁寄物品,二是出口限制物品,所以大家在淘寶或者其. 202110/29. 於 www.iyp.com.tw -

#53.進出口物品條例查詢

包裝原則 · 易損、易碎及貴重物品類型查詢 · 海關貨物編號查詢 · 重量及尺寸限制 · 進出口物品條例查詢. 進出口物品條例查詢. 收寄路線選擇. 原寄地. 中國大陸; 台灣 ... 於 htm.sf-express.com -

#54.香港进出口件 - 顺丰速运

香港 进出口限制. 托寄物, 描述/注意事项, 类型, 收寄类型. 假冒商品、盗版制品和侵权产品, 假冒商品、盗版制品和侵权产品, 包裹, 禁寄品. 酒精类饮品、烟草 ... 於 htm.sf-express.com -

#55.順豐快遞能寄到美國嗎,順豐快遞可以寄國外嗎

單件價值限制:大陸至美國的快件,若為月結賬戶,申**值暫不超過usd2500元, ... 順豐快遞可以寄到以下國家和地區:臺灣,香港,澳門,新加坡,韓國, ... 於 www.betermondo.com -

#56.順豐快遞寄大陸地區教學@ 中年PI | 健康跟著走

不論商務客戶或是來台旅遊的民眾,都可到全台二千九百多家全家便利店寄送文件或包裏到中國大陸、香港或是 ... ,個人件概念. (一)定義. 《中華人民共和國海關對進出境快件 ... 於 info.todohealth.com -

#57.寄手機到大陸 - Mobile01

保價服務概要服務範圍香港→ 香港本地、澳門、台灣及中國大陸快遞服務快件類型非 ... 可以寄順豐,朋友在大陸工作,之前手滑iPhone 4&5 各摔了一次,螢幕破裂寄回來讓 ... 於 www.mobile01.com -

#58.台灣郵政兩岸郵寄格式包裹詳細攻略! - 鑫祥順國際物流

所謂的大陸包裹,是指自台灣寄往大陸地區(不含香港、澳門),或自大陸地區(不含香港、澳門)寄來台灣之包裹。 ... 重量限制:每件不超過30公斤。 於 www.sps-tw.com.tw -

#59.香港寄東西到大陸人在香港如何寄東西回大陸?八大快遞公司 ...

奶粉損壞還有提供照價賠償~ 電話,2122812011 [問題] 順豐寄到大陸的課稅問題因為不算退貨,02-29087777 傳真,與出版物有關的項目,你知道從香港寄順豐到大陸多少錢嗎 ... 於 www.bitnhov.xyz -

#60.中華郵政及順豐快遞禁限寄送物品規定

中華郵政寄件注意事項說明寄件人須查明寄達大陸地區之進口規定,倘未符規定致大陸海關課徵進口稅或遭禁止進口者,概由寄件人自行負責,郵資亦不退還。 於 yohyo1977.pixnet.net -

#61.順豐寄大陸限制

大陆 寄顺丰快递到台湾多少钱? 顺丰是大陆最好的快递公司,大陆物品可以用顺丰寄回台湾的,速度也相当快。 但是顺丰寄物品有很多限制,比如食品不能寄,带电池的不能 ... 於 layer1.nl -

#62.順豐寄香港限制 - Slobo

順豐寄香港限制 · 寄書到港受限? 台灣順豐回應了 · 送貨收費比較:順豐VS香港郵政(二) · 用順豐係香港寄野上大陸 · 用PayMe付$10以上順豐運費即減$3. 於 www.slobodapatient.me -

#63.顺丰香港寄到大陆邮费 - 搜狗搜索 - Sogou

搜狗的查询限制在"40个汉字"以内。 为您推荐香港快递到 ... 於 z.sogou.com -

#64.收寄標準查詢

台灣跨境件禁止/限制寄遞物品. 我們不寄遞/有條件寄遞下列物品 ... 除以上禁寄/限寄物品外,順豐還有權拒絕寄遞和/或暫停寄遞以下物品:. 任何未提供寄件人和收件人的 ... 於 htm.sf-express.com -

#65.我要怎麼把商品寄給海外客人?什麼樣的運送方式比較便宜?

根據不同的國際地區及運送時間的急迫性,我們會有以下推薦: 香港、澳門、新加坡、中國大陸、馬來西亞及其他亞洲華人地區:建議採用順豐速運, ... 於 pinkoi.zendesk.com -

#66.「攻略」在香港,怎麼寄東西回內地 - 在體育

4、重量、體積限制:. 「攻略」在香港,怎麼寄東西回內地. 官網:. https://ec-ship。hongkongpost。hk/platform/index。jsf. 高品質服務:順豐快遞. 於 zaitiyu.com -

#67.如何從香港寄東西回內地?寄快遞需要注意什麼? - 人人焦點

總體來說,順豐限制較多,但是適合寄一些小件,時間快。 除了順豐,還可以選擇香港郵政,是平民版的首要選擇,好處是不用發票 ... 於 ppfocus.com -

#68.【中國代運- 防疫用品及其他違禁品一覽】 2021年12月28日更新

2021 增加禁止出口到香港的物品如下: ... 如以下物品運送到我們的中國倉庫,我們會先把物品保留在大陸辦公室,等待提供轉寄地址( 代為轉寄需收取轉運 ... 於 www.buyippee.com -

#69.順豐快遞寄大陸 :: 百貨業者資訊

百貨業者資訊,順豐寄大陸教學,順豐快遞寄大陸電話,順豐寄大陸限制,順豐快遞寄大陸限制,順豐快遞查詢,順豐香港寄大陸教學,順豐快遞寄件,順豐怎麼寄. 於 ds.iwiki.tw -

#70.【整理】香港寄衣服到大陸 - 自助旅行最佳解答

港澳. 1.航空包裹係指寄至各主要城市,自交寄日起算,不含 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=【詢問】順豐寄大陸限制- 紐西蘭自助旅行最佳解答- ... 於 utravelerpedia.com -

#71.在香港,怎麼寄東西回內地 - 壹讀

1、不要超重,單個包裹重量不超過30公斤;. 2、不要超過體積限制:三邊只和控制在200CM以內;. 3、較偏遠地區快遞小哥上門 ... 於 read01.com -

#72.不僅拒運敏感書順豐連十字架也不准送 - 蘋果日報

《蘋果》翻查香港順豐網站,香港寄送澳門的限制品清單中,並無列明宗教 ... 香港,台灣順豐職員大驚,揚言現在什麼書都不能寄,而與大陸有關的,更加 ... 於 tw.appledaily.com -

#73.順豐寄去大陸 - Simkha

顺丰 标快. 为您提供“价格更优、时效稳定、托寄无忧、服务范围广”门到门的标准快递服务. 快运标准达. 提供单票20KG+大件托运服务,满足B2C电商大包裹、B2B ... 於 simkha.ru -

#74.順豐寄大陸費用中華郵政及順豐禁限寄規定 - Mhrkf

2/6/2017 · 寄順豐除了到付(收件人付郵資)之外,相關保價費用標準詳保價貨件費率表。 法令規定的禁寄及限寄物品不得交寄(詳交寄應注意事項)。 重量及尺寸限制. 1. 於 www.990yte.co -

#75.重量及尺寸限制

順豐 站. 20公斤或以下. 70*40*32厘米 ; 順豐營業點. 80公斤或以下. (如超過此限制屬重貨類別,請致電(852)2730 0273與客服專員聯絡收寄件詳情). 單邊長160厘米; 長闊高 ... 於 htm.sf-express.com -

#76.出口至中國大陸個人件注意事項

出口至中國大陸個人件注意事項. ... 海關進出境快件個人物品申報單》、每一進出境快件的分運單,進境快件收件人或出境快件寄件者身份證影印件和海關需要的其他單證。 於 htm.sf-express.com -

#78.台灣寄大陸小三通兩岸物流快遞專營台灣到大陸小三通空運海運 ...

想寄貨到大陸嗎? 郵局?限制品項、限制數量、限制重量,一大堆限制怎麼寄啊? 順豐?除了一堆限制,還要填一堆申報資料。 選我就對了,讓你寄貨到中國大陸跟寄台中一樣 ... 於 shopee.tw -

#79.關於近期寄往内地快件之收寄服務調整

關於近期寄往内地快件之收寄服務調整. 2022.2.24. 受中國內地交通管制等影響,由香港及澳門地區至内地以下地區的收寄服務及時效有所調整,具體安排如下: ... 於 htm.sf-express.com -

#80.使用DHL Express 遞送包裹,查詢寄件費率, 追蹤貨件, 預約取件

使用DHL Express 運送和追蹤包裹。 以MyDHL+ 獲取費率報價、快遞服務、製作遞送標籤、運送包裹和追蹤貨件。 於 mydhl.express.dhl -

#81.大陸可不可以寄化妝品到香港20 - 貝塔百科網

ems可以寄化妝品到香港,不過純液體會有一定的限制,還有易燃物品,ems是不會收的了。 11樓:匿名使用者. 可以寄送的,深圳到香港短途汽運,隔天派送. 競 ... 於 www.beterdik.com -

#82.【實用】郵寄香港@ 【遠距離曖昧】等啊等我一個半小時以外 ...

最近好多朋友來問要寄香港怎麼寄~ 好的,這邊來讓H告訴你。 先講一下,準備物品的時候 ... 順豐的價錢從這邊來查,直接算就會出來了,那一般也是以物品的方式來寄送。 於 waitingah.pixnet.net -

#83.國際件收寄標準

國際件收寄標準. ... 各個國家/地區規定禁止或限制寄遞的物品不盡相同,除以上禁寄/限寄物品標準外,建議寄件人還需參考物品寄遞目的地 ... 香港:852-2730 0273. 於 htm.sf-express.com -

#84.香港本地件

香港 本地件托寄物限制 ... 香港法例法規規定禁止收取的物品, a) 所有毒品:冰毒、海洛因、大麻、嗎啡物品, 禁寄品 ... 限制類別, 香煙、電子煙、雪茄, 禁寄品. 於 htm.sf-express.com -

#85.常見問題

中國大陸及香港收派員收件時,若客戶指定運費為台灣收件方付費(到付),換算方式 ... 對物品尺度及價值限制,具體寄送物品內容,請撥打台灣順豐客服專線412-8830(手機請 ... 於 htm.sf-express.com -

#86.香港寄顺丰到大陆 - 海关总署

香港 寄顺丰到大陆. 编号 225990 ... 你好,我想咨询下,从香港发的顺丰快递到内地,价值470RMB 。请问这个会产生关税或者增值税之类的吗. 问题分类. 於 www.customs.gov.cn -

#87.在香港寄快递需要注意什么?收费怎么计算? - 银河集团

总体来说,顺丰限制较多,但是适合寄一些小件,时间快。 除了顺丰,还可以选择香港邮政,是平民版的首要选择,好处是不用发票,而且限制较少。如果寄的 ... 於 www.galaxy-immi.com -

#88.「有關中國的不可以」不只香港作家,記者寄書也遭順豐速運 ...

台灣順豐原本表示「不回應」,稍晚則指出,台灣順豐目前配送是依照「當地的寄送規範」進行配送,此次事件為收派與客戶陳述時在認知上產生落差, ... 於 www.thenewslens.com -

#89.從香港寄快遞迴內地有什麼靠譜又高效的選擇?

大家有時從香港去一趟深圳的時候,總是會收到身邊朋友的委託「幫我寄一下 ... 年快遞業的發展,運輸的效率也有很大的提升,有少部分快遞,例如順豐, ... 於 kknews.cc -

#90.【官方物流禁运品清单】大陆禁止出口收寄目录清单 - 淘宝网

禁运品是指海关或当地政策限制无法进行运送或购买的物品,若您购买的商品是禁运品被转运商拒签的话,请您点此查看处理流程。 1、针对港澳地区、台湾地区、新加坡、 ... 於 world.taobao.com -

#91.順豐快遞可以髮香港嗎? - 雅瑪知識

當然可以,建議用順豐快遞最安全。 時間方面,視乎你在內地哪裡寄出,一般情況下,北京寄香港1-2兩工作天送到。如果 ... 於 www.yamab2b.com -

#92.香港到大陆的关税是多少 - 小红书

4月份拜托朋友在香港买了一些护肤品奈何疫情原因,香港迟迟不开关[笑哭R] 于是我开始寻找各种从香港寄件的方法第一考虑顺丰,但是过关很有可能会被开箱检查要收80%的税 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#93.台灣順豐速運- 個人件寄往大陸‼注意事項‼... | Facebook

我們就一次幫您整理清楚 超完整資訊看這裡▻goo.gl/ipA8R3 #台灣順豐#陽光清關 台灣順豐免費到府收 ... 請問從大陸寄包裹到台灣要台灣的收件人姓名地址.電話. 於 zh-tw.facebook.com -

#94.个人快件寄至中国内地的注意事项 - SF International

自香港、澳门及台湾地区寄出. 自其他国家寄出 ... “顺丰国际“官方公众服务号能为客户提供便捷的快件服务查询及状态追踪服务。 官方微信关注方法:. 於 www.sf-international.com -

#95.中國速遞新規不寄無中文標識進口商品 - 新唐人電視台

自由亞洲電台報導還引述香港順豐速遞公司電話接聽員的話說,香港郵寄大陸的奶粉受到嚴格限制,1至3歲嬰幼兒奶粉須提供工業貿易處發出的出口證。 於 www.ntdtv.com -

#96.【寄件教學】寄粉底?寄爽膚水?郵寄化妝品及護膚品注意事項

到底香水、爽膚水可以寄到海外嗎?Spaceship幫你整理出郵寄化妝品前的注意事項!協助你了解化妝品國際快遞的出入口限制,同時為你示範如何用網上幾 ... 於 www.spaceshipapp.com