香港最長的巴士路線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦《嚮導週報》,陳正茂寫的 嚮導【全套5冊不分售】 和李凱翔的 紅VAN大改造:從傳統到革新!都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和萬里機構所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 馮建三所指導 陳沛皓的 陸籍子女、陸港澳生返台事件之新聞論述分析:中國時報、聯合報與自由時報的新冠疫情報導與評論 (2021),提出香港最長的巴士路線關鍵因素是什麼,來自於Covid-19 疫情、台灣邊境管制措施、陸港澳生、陸籍子女、批判論述分析。

而第二篇論文世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 陳旭東的 踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事 (2021),提出因為有 徒步旅行、臺灣徒步環島、風景、紀事的重點而找出了 香港最長的巴士路線的解答。

嚮導【全套5冊不分售】

為了解決香港最長的巴士路線 的問題,作者《嚮導週報》,陳正茂 這樣論述:

《嚮導》是中國共產黨中央創辦的第一份政治機關報,一九二二年九月十三日創刊於上海,由陳獨秀題寫刊名,蔡和森、彭述之、瞿秋白先後擔任主編。後因受軍閥取締,遂遷至北京;其後又繼遷上海、廣州、武漢等地出版發行,一九二七年七月十八日停刊,共出版二○一期。《嚮導》是中共適應局勢,及時調整宣傳策略的一種新形態的黨報媒介。該刊主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。 《嚮導》始於中共草創之初,終於第一次國共合作失敗之際,在問世的五年間,正值中國現代史上驚濤駭浪、風雲詭譎的時刻。期間歷經軍閥混戰、陳炯明叛變、國民黨改組、黃埔建軍、

孫中山決定「聯俄容共」、共產黨加入國民黨、孫中山逝世、國民政府成立、國民黨內左右派之爭、中山艦事件、蔣介石崛起、國民革命軍北伐、寧漢分裂與合作等。這一連串影響現代中國政局與命運甚鉅之事件,在《嚮導》中皆有記錄。 在國共合作形成後,《嚮導》除繼續宣傳中共的統一戰線政策外,亦對孫中山提出的「聯俄、聯共、扶助農工」三大政策作了重點宣傳,是中共當時對群眾最有影響力的機關刊物,被譽為是四萬萬苦難群眾思想上的「嚮導」。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,具有相當地史料價值。本次在絕版五十年後重新彙齊復刻出版,以供

研究。 本書特色 1.《嚮導週報》共二〇一期,本套書係依日本大安株式會社於一九六三年三月發行之《嚮導》(影印)第一集至第五集進行全套復刻,穿線精裝,絕版五十年後重新集結出版。另附二〇一期總目錄,當中有刊登的期數、文章名、作者名等,檢索極為省時便利。 2.《嚮導》主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,深具史料價值。

香港最長的巴士路線進入發燒排行的影片

17-02-2021

‼️慈雲山-›石礦場-›石馬脊-›獅肚棧道-›獅子山頂-›北脊落引水道-›衛奕信徑第五段-›沙田坳道-›扎山道-›牛池灣街‼️

?全程大概12km

⌚慢腳的我 約7小時

(如果計埋我行返到屋企 全程約16.5km 共約8小時)

? 觀塘巴士3D到慈雲山中心總站

3.5⭐爬爬團加懸崖棧道

前晚上網睇片發現石馬脊好恐怖,so上網問大家 ,大家都話有難度,點知今日去到for 我自己就2星,但係我向外推介都會係3.5星嘅,始終喺懸崖邊,視覺效果係有啲危險,但路況係安全嘅

網上見到嘅險位,我輕輕鬆鬆上咗去,仲問點解我哋miss咗,原來我一早過咗了

石頭過大所以要攀爬,但係 只要小心唔算驚險

反而〈獅肚棧道〉就真係危險,有一段路係懸崖邊,有一段路係石河, 獅肚棧道就真係‼️‼️嚴重警告‼️‼️要有心理準備,唔好因為石馬脊之後掉以輕心

石馬脊連獅肚棧道其實4km都冇,非常之短嘅一段路,但係打卡影相玩位太多,實在 會令你 不知不覺逗留太長時間

十二點左右出發嘅我地最後玩到三點上到獅子山頂,原本準備咗一個小垃圾袋 想清一清經常在〈勿留下垃圾〉嗰個牌下面嗰堆垃圾,竟然有人清乾淨咗, 我便空袋袋衝落去北脊,唔使半個鐘就落到去 沙田 引水道

四點都未到,於是我就 諗住行返返屋企 ,就係咁 不歸路便出現了

因為我住喺飛鵝山附近,我諗住獅子山返去好近啫,但係因為落咗去沙田引水道,所以行返衛奕信徑返去沙田坳

食完碗豆腐花

再沙田坳去扎山道,再一路行一堆石屎路行到腳板大髀都痛,返到嚟牛池灣道,呢個就係 我列出嚟嘅路線,

如果我再要行返屋企起碼都要行多一段路, 加埋就足足行咗16km, 行山嗰條路4km,返屋企嗰段路程12km

你話係咪屎忽痕冇嘢做,行乜嘢返屋企呀,已死雙腳

1145am 慈雲山中心

12pm 石礦場

1215pm 石馬脊

145pm 傻人塔

2pm 獅肚棧道

3pm 獅子山頂

315pm 北脊落引水道

350pm 衛奕信徑第五段

520pm 沙田坳道

550pm 扎山道

650pm 牛池灣街

750pm 到家

更多的照片可遊覽 : 行山, 大自然 hiking, nature (2014~2021)

https://www.facebook.com/media/set/?s...

HONG KONG 香港遺跡 香港街拍 (2013~2021)

https://www.facebook.com/media/set/?s...

sunset(2008~2021)

https://www.facebook.com/media/set/?s...

#石馬脊 #獅肚棧道 #獅子山 #行山好去處

#kolhk #hkkol #sginfluencer

#行山 #行山人士 #行山打卡 #香港行山

#travel #hiking

陸籍子女、陸港澳生返台事件之新聞論述分析:中國時報、聯合報與自由時報的新冠疫情報導與評論

為了解決香港最長的巴士路線 的問題,作者陳沛皓 這樣論述:

本研究採用 Van Dijk 批判論述分析取徑,以鉅觀、微觀結構分析和簡單數量統計, 嘗試從報導數量、消息來源、報導標題、報導內文四部份來探究台灣本土報紙《中國時 報》、《聯合報》、《自由時報》對 2020 年 Covid-19 疫情期間台灣政府暫緩陸籍子女、陸 港澳生入境事件整體報導情況、報導框架以及受影響者的形象為何。研究發現,《中國時報》、《聯合報》於陸籍子女、陸港澳生返台事件皆對暫緩政策 持負面批評態度,《自由時報》則站以正面贊成的角度視之。其中,《中國時報》、《聯合 報》對事件的關注程度較高,傾向呈現泛藍政黨和受入境限制政策影響人士的觀點,陸 籍子女、陸港澳生形象被定位為弱勢者、政

治犧牲品、台灣社會乃至兩岸社會不可或缺 的成員,兩報對事件的報導框架主要鎖定在政策損害基本人權、不利兩岸社會交流和政 治凌駕專業考量的角度;《自由時報》對事件的關注程度較低,傾向呈現泛綠政黨和台 灣官方的觀點,陸籍子女、陸港澳生形象基本被定位為威脅台灣國家安全者、不屬於台 灣社會的他者,對事件的報導框架主要鎖定在台灣防疫優先、強調兩岸互不隸屬和中國 對台灣帶來威脅的角度。本研究認為,《中國時報》、《聯合報》、《自由時報》因其對兩岸關係看法之不同, 導致陸籍人士、陸港生返台問題事件不但過度延伸成兩岸意識型態上的謾罵,更使人權 和國家安全反而成為一道非黑即白的互斥題。同時本研究嘗試從返台事件頻頻出

現之爭 議點以及傳統新聞專業義理之角度,發現《聯合報》就決策過程的謬誤作出進一步批判, 在三報中呈現出較專業及合理的報導,《中國時報》次之。《自由時報》雖然側重於台灣 安全的角度,但對政策可能造成的潛藏傷害乃至事件本身的關注程度寥寥無幾,或許是 《自由時報》為了彰顯批判中國大陸或配合台灣官方的立場,選擇淡化相關措施的弊端, 從而有效將事件焦點轉移至台灣安全的命題上。

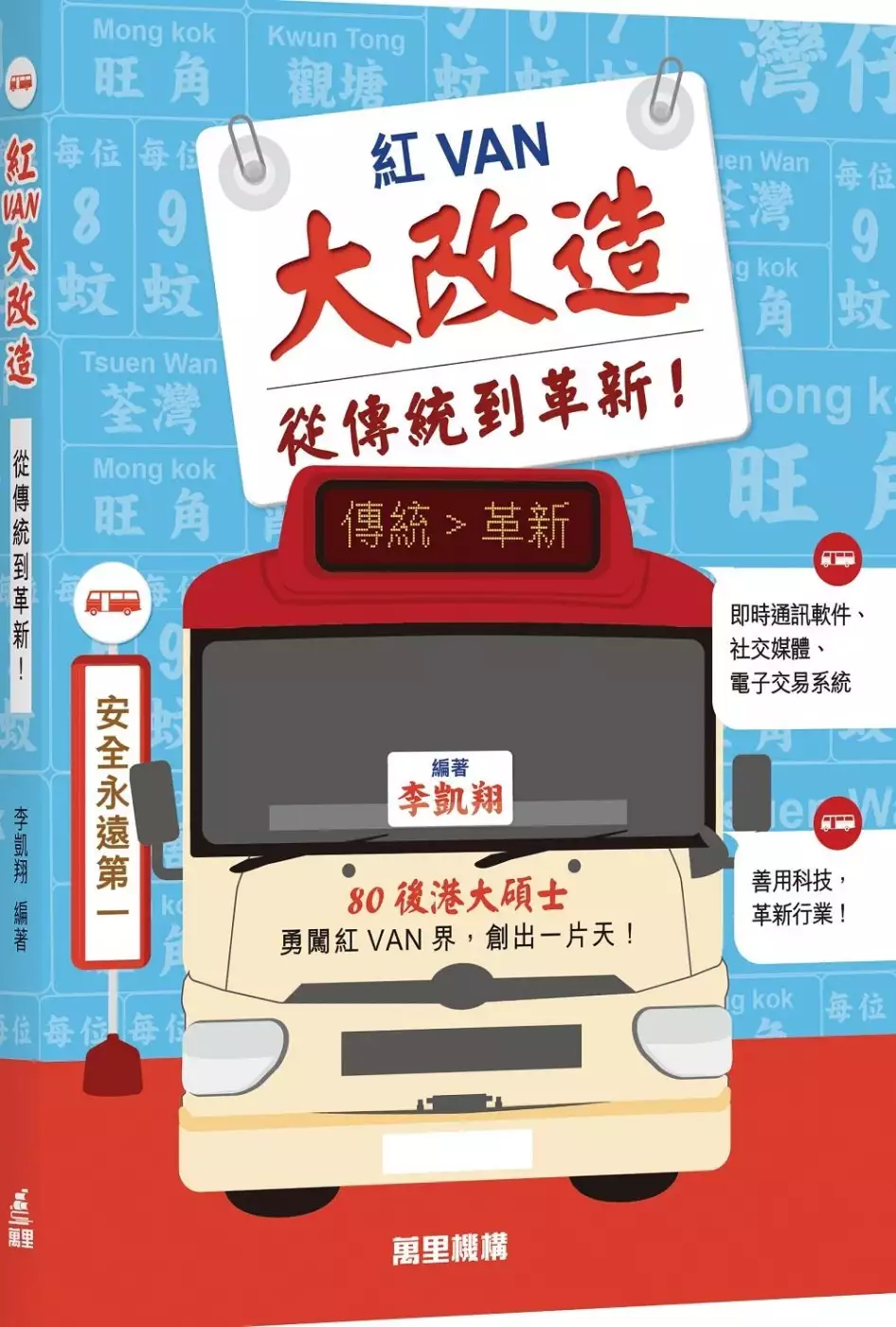

紅VAN大改造:從傳統到革新!

為了解決香港最長的巴士路線 的問題,作者李凱翔 這樣論述:

80後碩士毅然放棄高薪厚職,投身傳統紅VAN行業,經營自己的車隊。除了介紹紅VAN這個行業的前世今生,也記錄了他從小的創業夢、創業路上遇到的事情以及如何將創新元素帶進這個傳統的行業,如何「做大個餅」。

踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事

為了解決香港最長的巴士路線 的問題,作者陳旭東 這樣論述:

觀光旅遊乃現代世界之潮流,徒步旅行是其中一項方興未艾的活動,本研究採質性直接參與觀察自述法,探討臺灣徒步環島旅行情況。研究者用三度徒步環島事件,真切實際操作全部過程,持田野調查、自我紀事與民族誌分析方法進行探究,以專業實務報告形式呈現。 本專業實務報告內容,設限於研究臺灣徒步環島為議題,全文區分五章節。第一章標題為啟航,簡略敘述古今中外徒步旅行發展概況,徒步環島研究緣起動機、目的,徒步環島研究規劃與範圍。第二章為徒步環島行前的籌策,舉凡選擇徒步環島時機、路線方向、使用天數、宗旨、預算、住宿、安全;以及物品裝備器材的匯集、生理體能狀況的鍛鍊、心理層次的健全調適、資訊運用等,妥善擬

定徒步環島出發前準備工作。第三章為研究者三度臺灣徒步環島紀事,分別為2017年33天、2018年50天、2019年42天行程,援引自我網路臉書(Facebook)每日記載內容,佐以研究者拍攝之圖片,陳述徒步環島所遭遇事件、景物。第四章為研究者三次徒步環島見過特殊的「風景」,是臺灣耀眼、溫馨、離奇、驚魂、美麗、感傷、難忘的在地痕跡,是徒步者生命中珍貴難逢的歷史故事。第五章為落幕結語,有研究者三次徒步環島事實發現、心得、省思,述出研究者粗淺看法、意見。為日後徒步環島執行者;徒步環島研究者,提供個體些許淺顯建議,對臺灣徒步環島旅遊未來發展趨勢,以星星之火達導引作用,略盡個人微薄貢獻。 本專業實

務報告,表達對臺灣徒步環島旅行個己歷程經驗,使無法從事活動而嚮往者,藉閱讀實務報告內容;明白徒步環島者日常行跡,彌補懷抱夢想未嘗展現之缺憾。本專業實務報告豐富資訊、詳述細節,足以提供往後欲從事徒步環島者依循參考,事半功倍圓滿安全達成徒步環島壯舉。本專業實務報告文獻,匯聚大量徒步環島真實事件;點點滴滴臺灣在地風土人情,可讓接續研究者瞭解徒步環島旅遊素材,如何深入探究踏出更美好風景?期待後繼研究臺灣徒步環島者發現。