香港島嶼數目的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃文鈴寫的 誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋 和張崑將,張溪南的 臺灣書院的傳統與現代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Hong Kong Memory - 香港記憶也說明:46. 香島戲院香港香港仔大道190地段11號經營年份:1930年代至1980 座位數目:498.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

大葉大學 休閒事業管理學系碩士在職專班 林志鈞所指導 鍾佩玉的 日本親子旅遊之目的地意象對休閒效益之影響-知覺風險、流暢體驗為中介效果 (2017),提出香港島嶼數目關鍵因素是什麼,來自於親子旅遊、目的地意象、知覺風險、休閒效益、流暢體驗。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 許俊雅所指導 許舜傑的 巨靈:百年新詩形式的生成與建構(1917-2017) (2016),提出因為有 新詩、現代詩、自由詩、分行詩、散文詩、圖象詩、新詩形式、臺灣現代詩、新格律詩、新詩美學、胡適、現代主義詩歌、後現代詩的重點而找出了 香港島嶼數目的解答。

最後網站立選數據分析:香港島選區,王維基到底在搶誰的票? - 端傳媒則補充:深黃:若出來投票,一定會投票給泛民主派或本土派候選人,且投票率極高。 從香港島選區選民結構來看:泛黃、中間與泛藍選民分別為27.92%、46.86%與25.22% ...

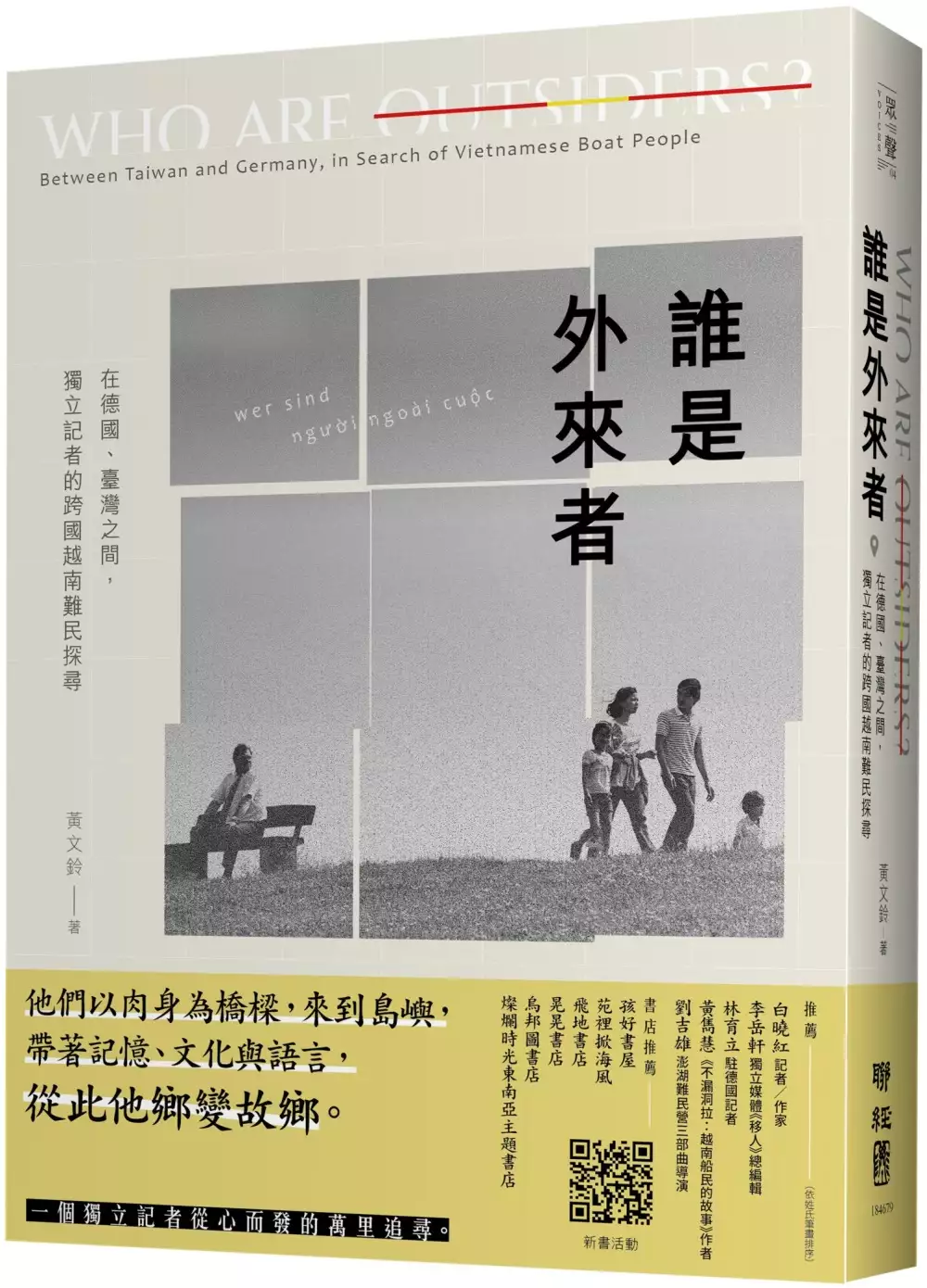

誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋

為了解決香港島嶼數目 的問題,作者黃文鈴 這樣論述:

訪問逾50人、越洋串聯德國與臺灣,獨立記者從心而發的萬里追尋。 他們以肉身化作橋樑,來到島嶼, 帶著記憶、文化與語言,從此他鄉變故鄉。 「當我們面對移民或難民,不再是以面對特定外來族群的態度,而是以同為人的身分,在同一塊土地上,往『我們未來如何共同生活』的目標邁進,這個社會是不是就不會這麼分歧了?」 你知道,臺灣曾經接收過難民嗎? 他們在高雄、木柵、澎湖……在你我身邊生活超過40載。 為什麼我們幾乎對這段歷史一無所知? 賭上生死的「船民」 1975年4月,越南共產黨拿下西貢,內戰長達20年的南北越就此統一,然而戰爭結束並未帶來和平,反而讓載滿難民的船飄

蕩海上。這些「船民」逃難異國,他們的移居擴大了人們對民族與國家的想像。 映照德國與臺灣,不一樣的族群融合之路 《誰是外來者》作者黃文鈴往返德國與臺灣,採訪超過50位越南移民,聽他們述說驚心動魄的親身經歷,書中並陳西德、東德、臺灣三地接收越南移民的方式、政策,探討理想的族群融合可能之道。 ● 西德-70年代末,西德因納粹歷史而對越南難民產生共感,民間出資買下救難船,多次出航營救,接納德國史上首批大規模的亞洲難民。 ● 東德-80年代,越南政府派數萬契約工至同為共產政權的東德,卻意外遭遇兩德統一,在無融合政策之下,他們與西德船民走上截然不同的道路。 ● 臺灣-

越南華僑在越戰結束前後搭乘中華民國政府的軍艦、專機來臺,散居各地的他們自身即是歷史,但我們為何遺忘了這段活生生的逃難史實? 40年了,他們還是「外來者」嗎? 記者黃文鈴以移民身分發出探問:當膚色與文化截然不同,「外來移民要做到成功融入一個新的國家,我們能給出哪些答案?」越南移民已定居德國、臺灣社會逾40年,我們可曾真正探究他們的歷史?是否還片面狹隘地以外貌、膚色、口音區分「你」與「我」? 我們可能在保有彼此相異處的情況下,仍視彼此為一個群體嗎? 各界推薦 【注目推薦】 白曉紅(記者/作家) 李岳軒(獨立媒體《移人》總編輯) 林育立(駐德國記者)

黃雋慧(《不漏洞拉:越南船民的故事》作者) 劉吉雄(澎湖難民營三部曲導演) 【書店推薦】 孩好書屋 苑裡掀海風 飛地書店 晃晃書店 烏邦圖書店 燦爛時光東南亞主題書店

日本親子旅遊之目的地意象對休閒效益之影響-知覺風險、流暢體驗為中介效果

為了解決香港島嶼數目 的問題,作者鍾佩玉 這樣論述:

本研究旨在探討日本親子旅遊之目的地意象、知覺風險、流暢體驗與休閒效益之關係,分析在不同人口統計變項之下,各變項間的差異情形;歸納變項間之相互影響,並驗證知覺風險、流暢體驗在目的地意象與休閒效益間之中介效果。以日本親子旅遊參與者為研究對象,採立意抽樣方式,共發放500份問卷,取得有效樣本為448份,有效回收率89.6%,採用IBM SPSS 22版進行統計分析,以敘述性統計、獨立樣本 t 檢定、單因子變異數分析及迴歸分析等方法,進行資料彙整與分析。研究結果發現:不同人口統計變項在目的地意象、知覺風險、流暢體驗與休閒效益有部分顯著差異;目的地意象對知覺風險有顯著負向影響;目的地意象分別對流暢體驗

與休閒效益有顯著正向影響;知覺風險分別對流暢體驗與休閒效益有顯著負向影響;流暢體驗對休閒效益有顯著正向影響;目的地意象、知覺風險、流暢體驗能有效預測休閒效益,其中以知覺風險之「心理風險」構面預測力最佳。在檢測中介效果部分,知覺風險、流暢體驗在目的地意象與休閒效益之間皆具有部分中介效果。本研究證實在親子旅遊領域之目的地意象、知覺風險、流暢體驗對休閒效益的影響與預測力,以及知覺風險、流暢體驗為中介效果之文獻缺口。冀望研究結果,能提供旅行計畫者、旅遊業者及相關政府單位,規劃旅遊產品之參考。

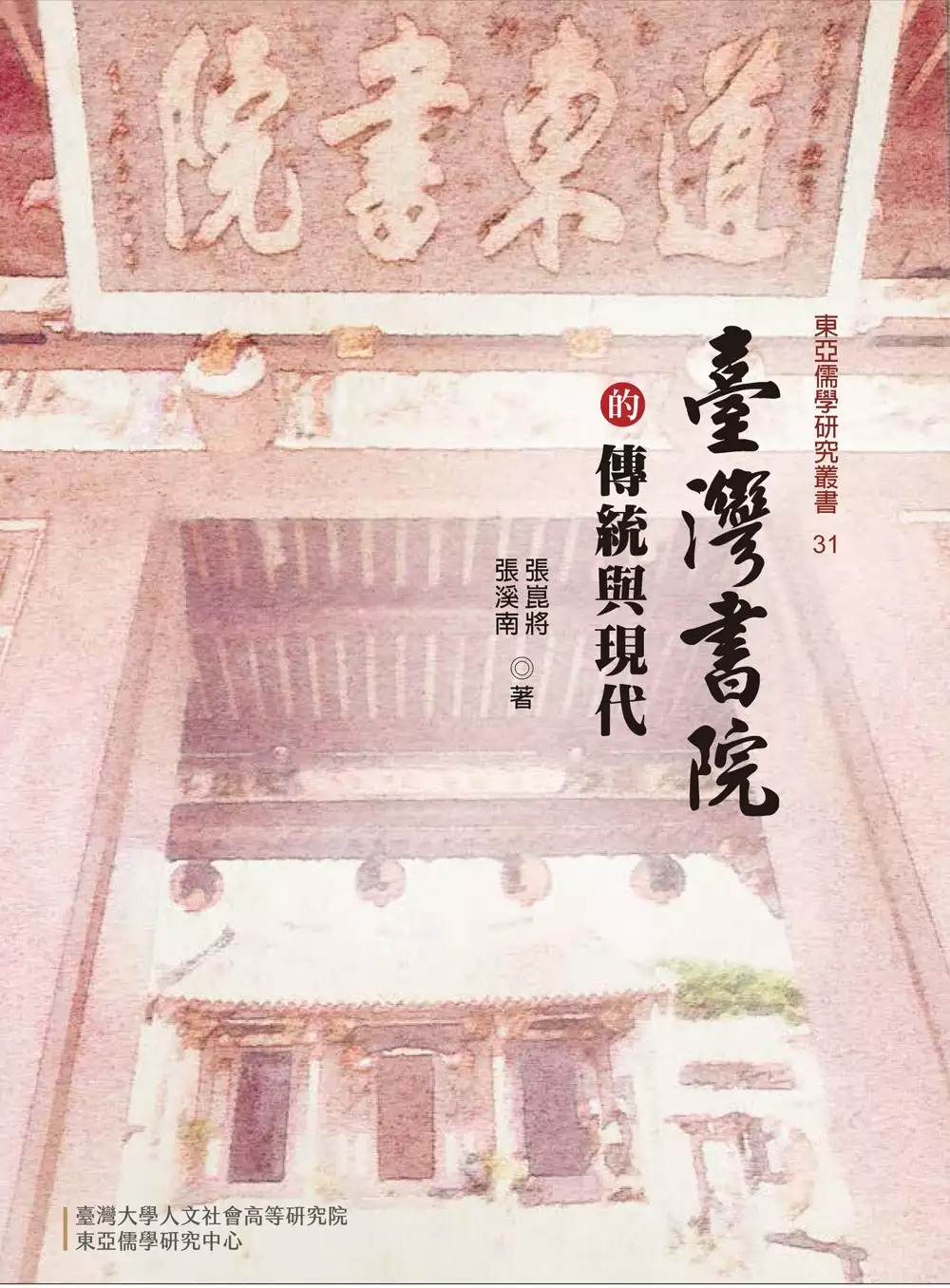

臺灣書院的傳統與現代

為了解決香港島嶼數目 的問題,作者張崑將,張溪南 這樣論述:

本書考察了臺灣傳統書院,依照開墾南北順序分【臺南篇】、【高屏篇】、【嘉雲篇】、【彰投篇】、【臺中篇】、【新竹苗栗宜蘭篇】、【臺北基隆篇】到【離島篇】等50所,外加【當代書院篇】5所。本書發現傳統書院大皆消失,特別是開發最早的臺南市及最晚的臺北市,書院幾乎不存。保存比較完整的書院多已宮廟化(鸞堂化、文昌廟化、佛寺化或升格孔廟化等),全臺書院保存最密集處在南投與彰化兩地區。 本書亦介紹當代臺灣新興書院5所,以展現其對傳統書院精神的繼承及創新的多元風貌。最後綜論臺灣書院的脈絡性轉化特色,以及書院作為大小文化傳統的合流與分流狀況分析與比較,冀望臺灣書院能夠再興並在當代活化

,完成現代化的轉型。

巨靈:百年新詩形式的生成與建構(1917-2017)

為了解決香港島嶼數目 的問題,作者許舜傑 這樣論述:

本文以「詩行」為核心,探討新詩的基本形式「分行自由體」的生成,以及在分行自由體的主導下,新詩如何建構起千變萬化的形貌。過去新詩的形式研究主要關注「新格律詩」和「圖象詩」的發展,但是對於新詩的主導形式,也就是分行自由體卻鮮少關注。長期避開不談的結果,造成對新詩形式原理的陌生,多以形式自由、反對格律、沒有固定規則等概括論之,更將新詩的形式完全視為移植西方詩歌形式的結果,對新詩形式的生成產生了諸多誤解。為探討這個問題,本文共分七個部分。〈緒論〉詳述研究動機、研究範圍、研究方法等,從「詩行」的角度,提出新的現代詩歌分類方式。第一章探討百年來漢語詩歌從破體再到定體的過程,發現到新詩的形式並非完全移植自

西方詩歌,而是古典漢詩破體之後的自然演變。第二章探討新詩的組成份子「漢字」以及「標點符號」、「空格」,提出漢字外型的「字元化」特徵,正是新詩之所以能夠順利採取分行形式完成現代化的關鍵,同時詳述空格與標點符號兩者的消長關係。第三章探討新詩的「句式」,以及「書寫方向」、「對齊方式」,說明新詩是如何由最初延續自舊詩「兩句一聯」的敘事結構,產生今日主導的「單層短句」句式。第四章探討新詩的「詩型」,因常用的分行詩、散文詩、圖象詩三種分類方式,在今日已經不能正確用以說明一首新詩的形式,本文以詩行的使用方式將新詩重新劃分為八種基本詩型,由新的角度檢視新詩的形式結構。第五章探討新詩的「定行化」,固定詩行數目是

近年新詩定型最主要的方向,企圖使新詩從完全的自由體,成為一種有條件的準定型的半自由體。〈結語〉部分,綜合前述對於新詩形式的討論,歸納出新詩形式的發展歷程,包括「生成階段」的「萌芽期」與「定體期」,以及「建構階段」的「奠基期」、「張揚期」、「混雜期」、「極簡期」,發現新詩的形式變化,與社會思潮、印刷排版技術密切相關,今日的數位行動時代正帶領了一波新的形式變革。最後,由形式直指新詩美學的根源,亦即現代人如何透過新詩表現出內心的詩意,而新詩的形式在傳達個人情志的過程中,發揮怎樣的作用。藉由各章成果,確立新詩形式的幾項重要特點:行句分離、終結詩體、由口語轉向書面,以及不對稱的詩歌美學,作為這趟深入新詩

形式演變的奇妙旅程,一份完整的回顧。

香港島嶼數目的網路口碑排行榜

-

#1.香港海運港口局

香港 港口. 香港是全球最繁忙和最高效率的國際貨櫃港之一,在2021年,香港港口處理了約1 800萬個標準貨櫃。現時香港港口每星期提供約270班貨櫃班輪服務,連接香港港口至 ... 於 www.hkmpb.gov.hk -

#2.即時新聞- 明報新聞網

校園記者計劃 · 小作家培訓計劃 · 香港盃外交知識競賽 · 育苗計劃 ... 特首選舉明日(8日)舉行,中央點票站兼新聞中心設於灣仔香港會議展覽中心3樓展覽廳,公眾可進入 ... 於 news.mingpao.com -

#3.Hong Kong Memory - 香港記憶

46. 香島戲院香港香港仔大道190地段11號經營年份:1930年代至1980 座位數目:498. 於 www.hkmemory.hk -

#4.立選數據分析:香港島選區,王維基到底在搶誰的票? - 端傳媒

深黃:若出來投票,一定會投票給泛民主派或本土派候選人,且投票率極高。 從香港島選區選民結構來看:泛黃、中間與泛藍選民分別為27.92%、46.86%與25.22% ... 於 theinitium.com -

#5.香港便覽:警務

水警擁有112艘警輪,負責巡邏本港約1,645平方公里的水域及261個島嶼。 ... 鑑於近年科技罪案及網絡安全事故的數目急劇上升,警務處於2015年1月成立網絡安全及科技罪案 ... 於 www.police.gov.hk -

#6.香港地理 - 時事百科

最高點:, 大帽山(海拔957m) ; 最低點:, 南中國海 蒲台島北邊 螺洲門海床(海平麵下66m) ; 島嶼數目:, 261個 ; 最大島嶼:, 大嶼山(147.51平方公裏) ; 最長河流:, 深圳 ... 於 w.holyfree.net -

#7.离岛香港的另一种风景 - 中国国家地理

而此后英国人租借的其他岛屿,都被叫作了离岛。 关于离岛的数目,有多种不同的说法。香港特区政府官方网站上的说法是:“香港位处中国的东南端,由香港岛、大屿山、九龙 ... 於 www.dili360.com -

#8.十大香港隱世秘島

十大香港隱世秘島 · 鴨洲:避世舊漁村 · 塔門:綠油油的草地 · 東龍洲:攀岩樂園 · 東平洲:奇岩怪石與日出之島 · 蒲台島:咫尺之外的異世界 · 吉澳:世外桃源. 於 www.timeout.com.hk -

#9.近7000個島嶼構成的日本,東京的離島卻意外地多? - nippon ...

根據總務省統計局「日本統計年鑑」中資料,總共有多達6852個島嶼。但是在日常生活中,對於島這個意識相對稀薄,但是這個數量從北海道、本州、四國、九州、 ... 於 www.nippon.com -

#10.香港三跑保育「加碼」 額外移種珊瑚群 - 國立海洋生物博物館

據了解,機管局在今年正式為三跑工程進行填海前曾做調查,留意到機場島北面的水域較為混濁,但海堤大石之間的位置存有一定數量的珊瑚群落,亦在機場島東北面海堤底部的石頭 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#11.立法會換屆選舉153名候選人提名有效

2021年11月19日 — 此外,選舉事務處亦會在香港會議展覽中心設立一個選舉委員會界別投票 ... 以下為各地方選區的候選人、議席和選民數目︰ ... 香港島東, 4, 2, 424 849. 於 www.info.gov.hk -

#12.香港原居民:語言及語言保育– 劉鎮發 - 香港本土語言保育協會

英國人來到香港以前﹐香港島已經有一些以農業和捕魚為生的居民。 ... 圍頭人的鄉村數目雖然只佔香港村落總數的32%﹐但人數卻稍微超過客家人。 於 www.hkilang.org -

#13.香港有多少個島嶼?

問題:香港有多少個島嶼? ... 香港有多少個島? 很多。 香港島的數目真的很驚人,其中包括香港本身在內。 最大的島嶼是大嶼山,其中包括香港迪士尼樂園和香港機場 ,而最小 ... 於 zhtw.traasgpu.com -

#14.香港11 座最佳寺廟

香港的寺廟各有不同的宗教,例如傳統的佛教和道教,還有孔廟聖地,以及一些供奉神靈的寺廟。 雖然香港島幾乎每個信仰都有數十座宗教建築,不過這份名單主要收錄香港最佳 ... 於 tw.hotels.com -

#15.【香港之最】香港最細嘅島嶼係邊個? - 思考香港

包括大嶼山、香港島及其他面積在500平方米或以上的島嶼在內,香港現有263座島嶼,總面積約為309平方公里。其中有部份十分細小,以「排」或「石」命名 ... 於 www.thinkhk.com -

#16.【香港露營地點推介】6個新手必去露營區 ,看日出+煮食方便

除了行商場shopping、歎café,週末不如留在香港享受一下郊外露營的樂趣啦! ... 營位數目較多,並鄰近扶輪公園營地,但位置上卻遠離公路,又有林木環繞,所以較為清幽 ... 於 hk.trip.com -

#17.分店資料| 翠華集團

香港島 區. 銅鑼灣糖街店. 銅鑼灣糖街1-5號銅鑼灣商業大廈地下1-3號舖電話:2890 92666 ... 大嶼山港珠澳大橋香港口岸33號順暉路旅檢大樓地下316號舖. 於 www.tsuiwah.com -

#18.房屋統計數字2021

香港島. 九龍. 新界. 9.5%. 32.9%. 57.6%. 2015. 新界. 香港島 ... 按單位面積劃分的房委會公屋單位數目分布(以平方米計,室內樓面面積). (按年三月底). 於 www.thb.gov.hk -

#19.消防局及救護站分佈位置圖

香港 中環民輝街32號中區政府碼頭 [email protected]. 2534 7250. 2517 8841. 長洲消防局 地圖 長洲消防局. 長洲冰廠路1號 [email protected]. 2981 9158. 於 www.hkfsd.gov.hk -

#20.漫遊香港居屋 - Google 圖書結果

T99O 年,已建成的居屋單位數目如下二 I 居屋婁戈目總計 84 , 6m 80000 60000 58'733 40000 20000 20j28 5,740 0 香港島九龍半島 T99O 年,已建成的私人參建居屋單位數目 ... 於 books.google.com.tw -

#21.香港地理資料 - 地政總署

區域, 面積(平方公里). 香港島, 78.65. 鄰近島嶼, 2.08. 香港島及鄰近島嶼合計, 80.72. 九龍, 46.94. 新界- 本土, 748.25. 新界- 島嶼(大嶼山除外), 89.73. 於 www.landsd.gov.hk -

#22.香港島西選區候選人名單 - 立法會選舉2021

地區直選香港島西中西區、南區及離島區. 香港島西. 議席數目. 2. 登記選民人數. 374795. 選民 ... 於 legcoelection.hk01.com -

#23.離島 - 香港經濟日報hket.com

... 於南丫島發現一個斑蝶群聚地點,聚集斑蝶多達2,000至3,000隻。今次發現是繼香港島和大嶼山後,本地另一島嶼,發現為斑蝶越冬地點,亦屬近年數量最龐大的群落。 於 service.hket.com -

#24.渣打香港分行地址資料Address of Standard Chartered Hong ...

渣打香港分行地址資料Address of Standard Chartered Hong Kong Branch. 分行Branch. 地址Address. 香港島Hong Kong Island. 德輔道中88號. 88 Des Voeux Road Central. 於 www.commchest.org -

#25.南丫島北段公共圖書館

如上述第(2)項載列的日子適逢星期日或公眾假期,香港中央圖書館開放至下午五時;其餘公共圖書館按其星期日或公眾假期的開放時間開放。 於 www.hkpl.gov.hk -

#26.香港島及九龍區公眾游泳池資料

康樂及文化事務署- 泳灘及泳池- 公眾游泳池資料- 香港島及九龍區. 於 www.lcsd.gov.hk -

#27.2021年地方選區- 選民登記數字

香港島 東, 424,849. 香港島西, 374,795. 九龍東, 475,223. 九龍西, 381,484. 九龍中, 454,595. 新界東南, 472,751. 新界北, 431,604. 新界西北, 468,752. 於 www.voterregistration.gov.hk -

#28.住宅發展密度 - 規劃署

發展密度分區制香港島、九龍及新九龍 ... 2.1 香港公營及私營住宅區的發展密度,是透過限制地積比率加. 以管制。 ... 口數目。 地盤總面積. 地盤發展面積. 地盤淨面積. 於 www.pland.gov.hk -

#29.香港(中華人民共和國香港特別行政區) - 中文百科全書

香港是一座高度繁榮的國際大都市,區域範圍包括香港島、九龍、新界和周圍262個島嶼,管轄陸地總面積1106.34平方公里,海域 ... 香港摩天大樓數目居世界首位。 於 www.newton.com.tw -

#30.3大離島精選路線!香港南極蒲台島+坪洲捕獲貓貓之旅 - 新假期

離島是香港人遠離繁囂城市,感受戶外的氣息之餘,又能行山、踩單車欣賞美景,看古蹟感受離島文化。今次為大家介紹三個離島行程,好好為周末假日計劃 ... 於 www.weekendhk.com -

#31.「大堡礁」東亞版:台灣面臨20年來最大珊瑚白化危機!

台灣今年因為受到太平洋高壓的影響,目前侵襲的颱風數量較少,連帶使得陸地與海水的溫度都普遍升高。台灣周邊的海域,包括南海的東沙環礁、太平島等都已經 ... 於 www.greenpeace.org -

#32.強烈反對島嶼議席合併 - 香港商報

政府正就2019年新一屆區議會選舉,各區議會議席數目進行檢討,但有報道指,政府不打算增加離島區議會的議席數目,而且有建議將兩個島嶼的議席合併, ... 於 www.hkcd.com -

#33.Hong Kong Island的度假屋和旅居- 香港島, 中國香港特別行政區

適合各種款式的度假屋出租. 獲得適合你的空間數目。 旅居. 舒適的地方配備各種必需品. 酒店. 時尚的住宿和設施. 獨一無二的旅居. 不僅是睡覺的空間 ... 於 www.airbnb.com.hk -

#34.香港島嶼 - 求真百科

名稱 面積(km²) 行政區劃 人口 大嶼山 147.16 離島區和荃灣區 124,351.0 香港島 78.40 中西區、灣仔區、東區和南區 1166,665.0 赤鱲角 14.37 離島區 1,000.0以下 於 factpedia.org -

#35.香港島- English translation - Linguee

(e) 應考慮將離島區議會由新界西轉撥至香港島, 以收窄香港島高達-9.11%的人口偏差率,以及把新界西的應得議席數目減至大約8個。 legco.gov.hk. 於 www.linguee.com -

#36.全球近60国家存岛屿争端多诉诸国际法庭解决 - 新浪新闻

《中国经济周刊》记者姚冬琴在超过半个世纪的时间里,日韩两国独岛(日本称“竹岛”)之争数次掀起波澜。8月10日,韩国总统李明博的独岛之行,也许正是对 ... 於 news.sina.com.cn -

#37.維景花園#2205804 租盤樓盤詳細資料 - 28Hse.com

租金已包. 差餉地租、管理費 ; 地區屋苑. 維景花園. 香港島天后. 座數及單位: A座中層1室. 顯示維景花園屋苑的更多資料. 入伙日期, 1977. 單位數目, 400. 於 www.28hse.com -

#38.土地(國情簡介 - 行政院

民國38年12月7日,中華民國政府播遷來臺,轄有臺灣本島及其附屬島嶼、澎湖群島、 ... 東沙群島為南海諸島中最北之一群,位居臺灣本島南端、香港及中國大陸珠江口三角 ... 於 www.ey.gov.tw -

#39.第七屆立法會地方選區的劃分

選區數目. 人口. (按2021 分區人數推算). [與所得數目. 1. 的偏差(%)]. 相關圖則編號. 2. 香港島東. (LC1). 東區及灣仔區. 48 個. 718,600. [-5.2%]. LCCA/R/2021/HK-E. 於 www.cmab.gov.hk -

#40.中國連日出動破紀錄數量戰機進入台灣防空識別區

上週五和週六,在中國慶祝國慶假期之際,近80架中國人民解放軍軍機出動,它們符合北京方面通過飛越台灣島西南海域來試探、騷擾台灣的模式。最近的飛行因 ... 於 cn.nytimes.com -

#41.新加坡與香港:兩個科技小島間的對決

它由三片土地組成,包括九龍半島、大嶼山(香港最大的島嶼)及香港島– ... 看那份在香港及新加坡開設辦公室的科技公司名單便一目了然,而這些公司的數目 ... 於 blog.getlinks.com -

#42.Hong Kong | 店舗一覧| シャトレーゼ

Chateraise New Jade Shopping Arcade 店(新翠商場店). 317B-318, New Jade Shopping Arcade, 233 Chai Wan Rd, Chai Wan, Hong Kong 香港島東區柴灣道233號新翠 ... 於 www.chateraise.co.jp -

#43.離島區2016中期人口統計

英語及其他語言. 出生地點. 香港 · 中國內地/澳門/台灣 · 其他地方. 教育. 教育程度(最高就讀程度). 小學及以下 · 中學 · 專上教育. 於香港院校就讀全日制課程的人口. 於 census.centamap.com -

#44.分行網絡| 中國銀行(香港)有限公司 - Bank of China

香港 分行網絡. 地區 地區. 地區. 全選; 香港; 中西區; 灣仔區; 東區; 南區; 九龍; 油尖旺區; 九龍城區; 深水埗區; 黃大仙區; 觀塘區; 新界; 葵青區; 荃灣區; 屯門區 ... 於 www.bochk.com -

#45.香港島的面積有多少平方公里 - Albignasego1

香港島 的面積有多少平方公里 銀星小廚richmond hill. ... 土地:少于25%; 郊野公园及自然保护区:40%; 香港地图气候在香港經營的國際金融機構數目相當多。 於 albignasego1.it -

#46.香港島嶼- 联盟百科,语义网络

香港特別行政區現有263座島嶼(包括大嶼山、香港島及其他面積在500平方米或以上 ... 人,佔全港人口4.3%,每平方公里內的人口數目為2,310人,為香港人口密度較低的行政 ... 於 zh.unionpedia.org -

#47.離島區 - 香港地方大典

離島區(Islands District)是香港十八區面積最大的區議會分區,佔全香港面積的16%,當中包括香港面積最大的島嶼大嶼山的大部分。2016年中人口為156801人。 於 hkplace.fandom.com -

#48.送貨服務 - IKEA

我們可代為安排送貨,只收取合理費用。送貨範圍遍及香港離島及澳門地區。 特快送貨服務 ... 於 www.ikea.com.hk -

#49.暫定選區範圍- 香港島

預計人口. (截至二零一六年. 六月三十日). 所包括的. Projected Population. 所得數目. 暫定. 區議會選區. (as at 30 June 2016). 偏離百分比. 地方選區代號. 於 www.eac.hk -

#50.分行分佈表 - 大新銀行

分行分佈表. 大新銀行有限公司Dah Sing Bank, Limited. List of Branches. 香港島分行. Hong Kong Island Branches. 香港仔分行. 香港仔湖北街20號. Aberdeen. 於 www.dahsing.com -

#51.發展局- 局長隨筆: 「明日大嶼願景」 (330) - DEVB

香港 面對嚴重土地供應短缺,政府認同土地供應專責小組指,不能靠單一選項解決土地 ... 數目是45 000個,土地收益估算仍然達7 070億至8 230億元,而這還未計及人工島 ... 於 www.devb.gov.hk -

#52.分行位置| 銀行服務- 花旗銀行(香港) - Citibank

部分分行設有無障礙服務。 設有花旗私人客戶業務中心. 設有CitiBusiness ® 中小企中心. 設有輪椅通路. 設有Citigold 財富管理中心. 設有國際個人銀行服務中心. 香港島 ... 於 www.citibank.com.hk -

#53.香港梅窩蝴蝶數目最多首次發現罕見品種(圖) - 人人焦點

梅窩的蝴蝶品種數目是衆多普查地點之冠,至於林村,就記錄到非常罕見的彩蛺蝶。 ... 大嶼山位於香港的西南部,是香港最大的島嶼(比香港島要大84%),借地形豐富與海岸 ... 於 ppfocus.com -

#54.香港島嶼_百度百科

赤鱲角是一個島嶼,位於香港西部海域,大嶼山東湧以北,面積12.48平方公里,是現在香港國際機場的所在地。 “赤鱲角”得名自以前附近海域盛產的赤鱲。赤鱲角以前有香港獨有的 ... 於 baike.baidu.hk -

#55.投票率- 2021年立法會換屆選舉

地 方 選 區 登 記 選 民 人 數 累 積 投 票 人 數 累 積 投 票 率 (%) 全港 4,472,863 1,350,680 30.20% 香港島東 424,849 131,828 31.03% 香港島西 374,795 112,759 30.09% 於 www.elections.gov.hk -

#56.【自己人月購套餐:香港島區】(月購形式) - 歐羅有機共同體

加購的菜款會與你每星期的月購套餐一併送上。沒有加單的數目限制。 **如有更多問題,可參考「常見問題」,或whatsapp 聯絡96919877 ... 於 www.aulaw.org -

#57.地方| 香港島嶼

中 文 名 稱 英 文 名 稱 區 份 位 置 平 洲 Ping Chau 大 埔 大 鵬 灣 石 牛 洲 Shek Ngau Chau 大 埔 大 鵬 灣 白 沙 洲 Round Island 北 區 大 鵬 灣 於 www.hk-place.com -

#58.香港政制發展資料彙編(二):1997-2015的政制發展

地方選區議席數目香港島 7 九龍東 5 1 例如,新界社團聯會認為 2016 年立法會選舉應暫維持不變;香港地產建設商會、香港中華出入口商會、香港工業總會亦提出相關建議; ... 於 books.google.com.tw -

#59.醫管局轄下有多少間公立醫院/有關醫療機構?

香港現時有41間公立醫院/有關醫療機構,分屬於香港島、九龍和新界七個分區聯網,由醫院管理局管轄。 1.港島東聯網:東區尤德夫人那打素醫院、東華東院、長洲醫院、律 ... 於 www.newasiabooks.com -

#60.香港人口普查介紹及其地域統計的優缺點 - 台灣新社會智庫

10 年前, 香港島、九龍及新界的居住人口比例分別為18.5%、29.4% 及52.1% 。到了2016 年, 其比例已變為17.1%、30.6% 及52.3%。 此外,香港家庭住戶數目由 ... 於 www.taiwansig.tw -

#61.醫院聯網、醫院及醫療機構 - 醫院管理局

要達至此目的,每個聯網的醫院運作均需理順補足,令聯網內的醫院能合力為區內社群提供全面和互相配合的服務。 香港島. 港島東聯網 · 港島西聯網 · 舂磡角慈氏護養院 ... 於 www.ha.org.hk -

#62.香港人口的組成與流動

香港的考古遺址主要分佈於香港島、屯門、南丫島、大嶼山等地。 ○早期居民的生活以漁獵採集為 ... 1987年,即簽訂《中英聯合聲明》3年後,移民出境的數目達. 30,000 人. 於 commons.ln.edu.hk -

#63.藝術島敘:香港藝術家探索之旅

藝術家撐獨木舟12日遊遍本港107個無人島香港由二百多個島嶼組成,每個各具個性,繁華、純樸、寧靜、神秘‥‥‥ 構成多元的島嶼文化。兩位香港藝術家 ... 於 www.mpweekly.com -

#64.運輸署- 的士

在香港,的士是主要的客運公共交通工具之一。現時,本港有18,163輛的士,包括15,250輛市區的士(紅色)、2,838輛新界的士(綠色)和75輛大嶼山的士(藍色),平均每日 ... 於 www.td.gov.hk -

#65.世界島嶼最多國是「它」!擁有267570島嶼有人居住竟不到1千個

世界上2百多個國家中,島嶼數量最多的前五名分別為印尼、加拿大、芬蘭、挪威、瑞典,其中,有「千島之國」稱號的印尼,名列第5名,由於位於環太平洋 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#66.香港島嶼共有235個,總面積大約有174平方公里。其中以大嶼山

鴨脷洲屬於香港島南區,青洲則屬於香港島中西區。新界東的離島分別屬於西貢區、大埔區及北區。馬灣及大嶼山東北部屬於荃灣區,青衣則屬於葵青區。而離島區包括香港南面 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#67.2原因恐現「第2、3波高峰」 醫估台灣疫情曲線像香港:上升較 ...

證據:日本為什麼確診數沒變,好一段時間都是五萬左右,重症卻一直下降?就是因為實際數目下降了。 [AD]. 於 tw.appledaily.com -

#68.分店地址- KFC HK

本地分店 我們在香港島、九龍、新界及澳門共超過80多間分店。全新溫馨設計, 除了獨立點餐區外,還有特別牆身及立體吊燈,吸引不同類型的客人, 於 corp.kfchk.com -

#69.居於分間樓宇單位人士的特徵 - 2016年中期人口統計

... 分間樓宇單位位於九龍,21 900個(23.6%)位於新界及18 100個(19.5%)位於香港島。分間樓宇單位數目較多的區議會分區包括油尖旺區(21 500個)、深水埗區(15 400 ... 於 www.bycensus2016.gov.hk -

#70.世界上人口數量最多的十個島嶼之四:呂宋島和大不列顛島

4月12日晚,菲律賓總統杜特爾特在香港會見菲律賓勞工的時候,就2010年發生在菲律賓的香港人質事件道歉。 地理知識|世界十大島嶼 · 2018-09-14. 今天王 ... 於 kknews.cc -

#71.香港地面氣象觀測

海面情況則於長洲、橫瀾島、大澳及青洲觀測。 除了第二次世界大戰期間一度中斷外,觀測次數、觀測站數目及氣象要素的觀測項目歷年來都有所增加 ... 於 www.hko.gov.hk -

#72.離島區

「離島(Outlying Islands)」是指香港境內遠離維多利亞港的島嶼,尤指位於南及 ... 有人居住的屋宇單位數目: 29,568 個; 每個屋宇單位的平均家庭住戶數目: 1.01 戶 ... 於 www.wikiwand.com -

#73.【全港中學排名2022】香港中學最新排名TOP100*內附名校 ...

最新全港中學排名2022!綜合全港所有政府資助、直資及官立中學,Tutor Circle 尋補為大家搜羅2022香港排名TOP100 Band1中學及各區中學的排名。 於 blog.tutorcircle.hk -

#74.統計數字- 按主題

香港 概況 · 人口與住戶 · 人口普查/中期人口統計 · 勞工與工資 · 經濟 · 對外貿易 · 物價 · 行業. 於 www.censtatd.gov.hk -

#75.香港首次人口普查

接着,香港島華人及外國人數目都逐漸增加,1851年,據港府統計,全港人口為32,983人,其中華人人口31,463人,外籍人口1,520人。 香港人口變化,與當時政治 ... 於 www.hkchronicles.org.hk -

#76.Nike香港官方網上商店NIKE.COM

地域 分區 區域 網點編號 網點類型 九龍區 九龍城區 九龍城 852KCL SF 九龍區 九龍城區 何文田 852KBL SF 九龍區 九龍城區 土瓜灣 852KFL SF 於 www.nike.com.hk -

#77.香港島各區公屋數目

... 各區公屋數目. 香港島區現總共有29個屋邨,共有179座大廈,總共約提供73,400單位,供217,000人居住 ... 入伙年份, 樓宇座數, 單位數目, 認可人口. 於 hkpublichouse.blogspot.com -

#78.【香港島】香港有意思自由行4日(送好禮5合1)未稅 - 東南 ...

「香港有意思」最潮資訊免費下載GO,本書深度介紹香港島各區的特質,讓您用 ... 訂房注意事項:訂房時請提供本公司客服人員您護照上之正確英文姓名及需求房間之數目。 於 fit.settour.com.tw -

#79.「只能確定10%死因」 香港江豚擱淺數量激增原因成謎

在香港海岸沿線,被沖上岸的江豚屍體或擱淺的江豚數量越來越多,這背後的原因令環保組織感到迷惑不解。 擱淺在香港南丫島的江豚。 於 e-info.org.tw -

#80.香港交通攻略 - 背包客棧

機場快線:從機場到香港島和九龍市區,最快速便捷的是機場快線。 ... 輕鐵收費模式是按車站或車費區數目而收費,使用八達通卡,按照車站數目,收費由$4.5至$6.8不等, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#81.指定檢疫酒店名單: 第四輪(有效期至2021年8月31日)

數目. 費用(已包括三餐膳食及所有. 費用). 1. 華大盛品酒店. 中西區. 德輔道西308號 ... 批準,相關申請可在受檢疫人士抵達香港和取得強制檢. 於 www.coronavirus.gov.hk -

#82.【明日大嶼】香港斥資2.4兆建史上最貴人工島遭質疑掏空港府

香港行政長官林鄭月娥在2018年施政報告上宣布,在香港島西部及大嶼山東部之 ... 當時坊間便粗略估計高達5000億港元,但現在政府公布的卻遠超此數目。 於 today.line.me -

#83.國際學校列表 - 升學天地

學校名稱 學校所在 全年學費 幼校 小學 中學 美國國際學校 九龍塘窩打老道 $129,200 ✓ ✓ ✓ 香港美國學校 大埔馬聰路 $168,500 ‑ ✓ ✓ 香港澳洲國際學校 九龍塘羅福道 $153,400 ✓ ✓ ✓ 於 www.schooland.hk -

#84.GovHK 香港政府一站通:香港概況

香港位處中國的東南端,由香港島、大嶼山、九龍半島以及新界(包括261個離島)組成。位於香港島和九龍半島之間的維多利亞港,是舉世知名的深水海港。 於 www.gov.hk -

#85.星展銀行(香港)有限公司的分行編號 - DBS

東區 · 鰂魚涌分行. 477 ; 東區 · 太古城- 星展豐盛理財中心. 227 ; 西區. 西環分行. 884 ; 港島南區/. 離島區. 香港仔分行. 211. 於 www.dbs.com.hk -

#86.香港的紅樹- 分佈

本港有大約60個紅樹林,其總面積有510多公頃。 這些紅樹林分佈於全港六個區域:西貢、新界東北、吐露港、后海灣、大嶼山和香港島。 於 www.afcd.gov.hk -

#87.Hong Kong in Figures 2020 Edition 香港統計數字一覽2020年版

香港特別行政區政府統計處 ... 零售業總銷貨數量指數(2014 年10 月至2015 年9 月= 100). 2019 ... 住戶數目(千戶). 香港島. 粗結婚率. (按每千名人口計算). 於 www.statistics.gov.hk -

#88.第一部分第六章第一節- 禁運與工業化 - 海事處

圖2:1963年從香港島山頂遠眺維多利亞港. 圖3:1965年從九龍遠眺維多利亞港 ... 自1950年代初期起,在中國政局不穩和禁運的影響下,船隻數量以至噸位皆有所下跌。 於 www.mardep.gov.hk -

#89.肺炎疫情:新冠「第三波」衝擊香港四個原因一個後果 - BBC

香港每日新增新型肺炎確診病例數目急增. ... 當局也在迪士尼樂園旁的竹篙灣閒置土地和香港島鯉魚門渡假村等遠離民居的地方增建臨時隔離住宿設施。 於 www.bbc.com -

#90.尋找餐廳- 香港 - SUBWAY

Mon - Fri : 7:30am - 9pm. Sat, Sun & Public Holidays : 9am - 7pm. 6 上環. 香港上環蘇杭街106-108號地下A鋪. Tel: (+852) 2544 1288. 開放時間. 於 www.subway.com.hk -

#91.香港特別行政區護照免簽證或落地簽證情況一覧表 - 入境事務處

香港 特別行政區護照在全球有效,現時已有168個國家和地區給予香港特別行政區護照持有人免簽證或落地簽證安排。但請注意,旅客在抵達這些國家時,仍須得到當地出入境 ... 於 www.immd.gov.hk -

#92.香港島嶼- 维基百科,自由的百科全书

香港現有263座島嶼(包括大嶼山、香港島及其他面積在500平方米或以上的島嶼),總面積約為309平方千米。其中以大嶼山面積最大,大約147.16平方公里,佔香港總面積 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#93.輸掉香港島的炮戰:中國最強防衛的砲台,一開始便土崩瓦解...

... 南京條約, 歷史, 清朝, 炮台, 英軍, 虎門, 香港, 香港島, 鴉片戰爭. ... 但實際上1841年攻打二角炮台的敵炮數目,卻遠超虎門設計的防御能力。 於 www.thenewslens.com -

#94.立法會的組成

如下﹕. 資料來源:選舉管理委員會網頁(www.eac.gov.hk/ch/legco/2016lc_boundaries_map.htm). 地方選區. 議席數目. 涵蓋地區. 香港島. 於 www.legco.gov.hk -

#95.轄下公眾街市/ 熟食市場名單

香港島. 地區, 名稱, 地址. 中西區電話: 25450506, 正街街市 *, 香港西營盤正街44號. 皇后街熟食市場 ... 石塘咀街市 *, 香港石塘咀皇后大道西470號石塘咀市政大廈. 於 www.fehd.gov.hk -

#96.《坪洲總覽》曾經盛產香港製造的工業重鎮,現在的平靜小島

坪洲是距離從中環坐船30分鐘船程的離島,他的地理位置十分獨特,夾在幾個很著名的景點的中間,上有迪士尼和青馬大橋,下有南丫島喜靈洲,左有愉景灣和梅窩 ... 於 travel.yahoo.com.tw