香港人收入分佈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦甄梓鈴寫的 自由未竟:獨立記者歐洲採訪紀實 和RickSidney的 園始體動(附QR code體動示範)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【2023東京景點推薦】16個東京自由行必去旅遊景點&好玩 ...也說明:明治神宮,擁有「日本最大木製鳥居」,是東京人人皆知的經典必去景點。 ... 360度環繞式玻璃觀景窗,將整個東京鐵塔完整收入眼簾耶,不過這樣還不夠 ...

這兩本書分別來自突破 和萬里機構所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 周婉窈所指導 謝家偉的 東臺灣的物產流通與管控(1600-1915) (2019),提出香港人收入分佈關鍵因素是什麼,來自於東臺灣、物產交易、蕃產、通事、交易所。

而第二篇論文國立暨南國際大學 歷史學系 許雪姬、林偉盛所指導 李朝凱的 帝國治理與村庄社會秩序:以清代彰化縣的訴訟糾紛為例(1723- 1786) (2016),提出因為有 帝國治理、村庄社會、訴訟糾紛、社會秩序、聚落型態的重點而找出了 香港人收入分佈的解答。

最後網站2021家庭入息中位數出爐!月薪多過$XXX好過全港一半家庭則補充:2021年第4季至少有11%家庭每月入息達8萬以上 · 香港貧富懸殊問題仍然嚴重 · 超過一半港人住私人房屋各房屋家庭收入均比去年增加 · 人均入息為最高的家庭人數 ...

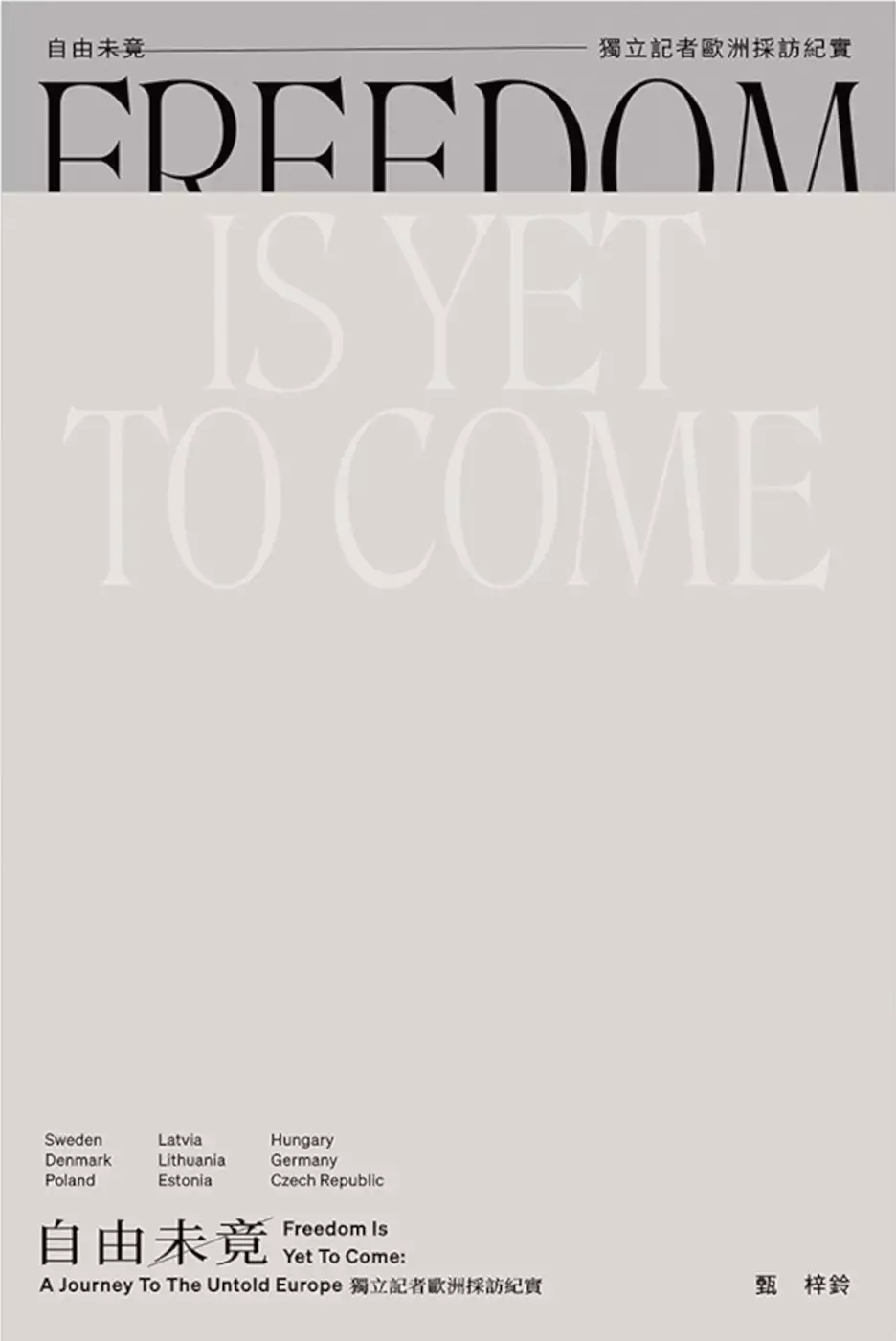

自由未竟:獨立記者歐洲採訪紀實

為了解決香港人收入分佈 的問題,作者甄梓鈴 這樣論述:

二〇一八年,作者離開所屬的媒體,以獨立記者的身分踏上在歐洲的採訪之旅。 她沒有走向更多人注目的西歐,而是以寒冽的瑞典為駐點。在福利見稱的北歐,她看見天堂的另一面──院士的醜聞被揭發,以致諾貝爾文學獎暫停一年;大量難民尋求庇護,引起不同的反彈。 在東歐變革三十周年,她走訪德國、波蘭、捷克、匈牙利與波羅的海三國,尋找這些國家一路走來的足跡,以至脫離蘇聯後的生活──有人從抗爭者成為總統後,卻被人唾棄;有人堅持講述國家抗爭的歷史,不容國人遺忘;有人參加了「波羅的海之路」,成為一生重要的經歷。 這一年,她走訪大城小鎮,透過採訪,透過觀察,理解這些國家面對不同的挑戰──有的被大國虎視

眈眈,經常滋擾;有的慢慢落在獨裁者的手裏,自由漸漸被收緊;有的右派崛起,惹起爭議。雖然如此,在尋找更美好的將來的路上,很多人仍然努力,為自己相信的多走一步,參與罷課,寫真實的報導,講述過往的經歷,留守自己的家鄉。 這些國家的歷史,以至她們正面對的困境,與香港無關,但是有些議題不如想像中遙遠,有些經驗曾與我們在某個時間成功連結,正如捷克著名作家克里瑪所說,「從歷史中學習是重要的」,除了避免重複犯錯,也能借鑑他山之石。 名人推薦 陳立程 尹子軒(香港國際問題研究所歐洲研究主任) 劉致昕(台灣非營利媒體《報導者》副總編輯) 關震海(《誌》傳媒創辦人) 林育立(駐德國記者

) 在歐洲,她用筆記錄了一個處於巨變的大時代,回到香港,面對的是另一個大時代。要在自己生活的地方堅持客觀求真地記錄社會變遷,必然要承受更激烈的理智與情感之間的撞擊,梓鈴對新聞專業有一份執著,衷心期待在她的筆下看到「而這,就是今天的香港」。──陳立程 感謝這本書,將這些歐洲的記憶,帶到香港人的手中,作為智慧的載體,也是希望的火苗。──尹子軒(香港國際問題研究所歐洲研究主任) 《自由未竟》證明了走踏現場的價值,讀者得以跟着梓鈴的文字走訪不同國度、踏過不同人對自由追求之路。──劉致昕(台灣非營利媒體《報導者》副總編輯) 欣喜香港的記者有自己的作品,帶香港人走一次歐洲,反思當地

自由之後的思想轉變。──關震海(《誌》傳媒創辦人) 我在書中讀到尋覓、徬徨和自我期許,發現梓鈴似乎已經熬過這段路,準備好繼續走下去。──林育立(駐德國記者) 作者簡介 甄梓鈴 國際新聞記者。二〇一八年夏天,毅然辭去報館工作,以獨立記者身分赴歐洲採訪一年,駐紮瑞典,經營《三角尺北歐新聞平台》。走進國際現場,實地觀察歐洲政局,發掘新聞故事。文章散見於《明報》、《蘋果日報》、《BBC中文網》、台灣《報導者》等中文媒體。 陳立程序 尹子軒序 劉致昕序 關震海序 林育立序 自序 第一章 天堂無門 I. 氣候變遷 走進氣候罷課現場 沒有垃圾的國度 II. 諾貝爾

獎醜聞 跟着瑞典人上一堂「諾貝爾課」,醜聞過後文學獎何去何從? 離開伊朗,尋回寫作自由──專訪瑞典學院新院士Jila Mossaed III. 難民危機 同班同學 在瑞典大選進行時,走進伊巴謙莫域家園 丹麥大選採訪──那些被邊緣化的人 舌尖上的敍利亞 熱話背後,絕望告白,學生困IS佔區,教授僱傭兵拯救 IV. 戰狼在北歐 誰的公民 酒店事件餘波未了 第二章 鐵幕之後 I. 東歐劇變 波蘭 專訪波蘭前總統華里沙,拉倒鐵幕,英雄不再 鐵幕倒下前/後 鐵幕倒下三十年,波蘭媒體第四權怎麼了? 匈牙利 從民主鬥士到威權領袖,走訪歐爾班家鄉 獨立媒體狹縫求存,匈牙利政府的眼中釘 德國 東德最

後一個逃亡家庭 反移民的「高牆」──柏林圍牆倒塌三十年前夕,一個衝突現場的再訪 被遺忘的殖民傷痕,走進柏林「非洲區」 小黨崛起似納粹,學者憂掌大權,德極右黨否認排外,「只是默克爾愈走愈左」 極右色彩惹監控,AfD稱遭不公打壓 捷克 寫在「布拉格之春」五十周年,在捷克尋找共產記憶 II. 獨立以後 二百萬人手牽手,築成六百公里的自由之路 本土語言保衞戰 資訊戰是怎樣煉成的 今生不回家 不存在的樓層 歌唱革命 後記:回家的路 自序 「你怎樣看在香港做國際新聞?」畢業後回港找傳媒工作,面試時,我被這樣問過。 我記不起當時怎樣回答,有可能說了一些聽起來很官腔的答案,編輯主任一直面

帶微笑,後來我獲取錄,加入了《明報》國際版。 剛入行,我從外電翻譯開始做起,寫國際花絮和要聞是基本工作,每天翻譯不同通訊社的稿件,涉獵世界各地的新聞,有軟有硬。慢慢地,我有機會參與一些國際專題報導的工作,跟着資深記者討論「菜單」和選題角度、搜集資料、找受訪者,大多數訪問是隔着電話或電郵進行。對我來說,一切都是挑戰,在跌跌碰碰中學習何謂新聞。 二〇一六年,我離開《明報》,之後加入《香港 》擔任國際新聞記者,做網、做報、度橋拍片、街訪、錄VO,逼着一夜長大。雖然國際新聞編譯工作重要,但做得愈久,就愈想出去跑,發掘外電以外的故事。總是有人問我:「國際新聞記者是不是經常出差?」這真是個天

大的誤會。在香港當國際新聞記者不常有這種機會,認識一些有衝勁的記者,遇到感興趣的新聞議題更選擇自費採訪。 二〇一六年十二月,在時任韓國總統朴槿惠親信干政風波持續發酵下,我去了首爾一趟,說是旅遊,心底是想帶一些採訪回來,或是近距離觀察燭光集會的情況。那次旅程,中途出了意外,我跌倒弄傷了腳,最後忍着痛一拐一拐的走到光化門集會現場,完成採訪。那是我第一次跨出辦公室,在國際新聞現場採訪,事後反思雖有不足,但走進現場的確重要。 離開香港,在歐洲獨立採訪 一位新聞界前輩曾經對我說:「做國際新聞什麼都要略懂一點,還要有自己擅長的議題和國度。」那我的寫作主線是什麼呢?我在大學修讀國際關係,以

理論學習和歐洲研究為主,大學二年級曾赴瑞典當交換生,短期留學,開啟了我對北歐政治新聞的興趣。 當我決定以獨立記者身分向外闖,毫不猶豫就選定瑞典南部一個小城,一個我曾經生活過、最熟悉的地方。那兒租金沒大城市那麼高,駐點的交通便利,碰到想做的新聞議題,背上背包,說走就走。歐洲近年多次發生大型恐怖襲擊、難民危機爭議不斷、右派勢力大崛起,這些都是我比較關注的議題。 二〇一八年夏天,我辭掉全職工作,離港外闖,想試試自己能走多遠。由主流媒體記者變成獨立記者,這條路是孤獨的,就像創業一樣,由零開始。從事前準備、研讀資料、行程安排、實地採訪至訪後整理,寫成文稿,向各大傳媒機構「賣橋」,或是在

出發前跟指定媒體商議合作方案。採訪路上,很多時候都是一個人做決定,工作表面看起來輕鬆自在,其實講求自律性。在沒有公司資源及固定收入下,如何做到收支平衡,讓自己不會蝕太多錢,更是一門學問。 〈寫在「布拉格之春」五十周年──在捷克尋找共產記憶〉是我離港後的第一篇採訪報導。我帶着一本簿、一支筆,走訪布拉格各處,跟不同的人對話,逆權作家與小市民、老人與青年各自述說經歷,談「布拉格之春」、「天鵝絨革命」及今日右翼民粹主義政治思潮,由追尋歷史到記載現實。這是我的方向,新聞工作不只是把故事帶回來,寫成的採訪報導,更希望給讀者帶來一些反思。 那一年,我去過很多地方,走進瑞典和丹麥的移民區,採訪北歐

式選舉、拜訪前蘇聯地區,有幸訪問波蘭前總統華里沙、與東德逃亡者及右翼政黨領袖對談,探討東西德統一後的現況,而踏上波羅的海三國,探尋當地人的歷史記憶。 這本書輯錄了我在二〇一八至二〇一九年從事獨立記者的日子裏,在不同報章及平台發表過的採訪報導,也有些未發表過的文章,包括採訪背後的小故事、離港外闖的生活等等。《自由未竟——獨立記者歐洲採訪紀實》既是記年,也是記事,為這一趟旅程留下一點紀念。 在此感謝各位新聞界前輩的提點,亦感謝家人一直以來的支持。 熱話背後,絕望告白,學生困IS佔區,教授僱傭兵拯救 17-02-2019 四年半前, 雅茲迪族(Yazidis)博士生祖瑪(Fi

ras Jumaah)從極端組織「伊斯蘭國」佔領區中獲救,近期事件曝光,大大標題寫着「瑞典教授僱傭兵救學生回來交論文」。整件事件的始末,像電影情節,話題十足,瞬間佔據各大新聞版面,在中港台的社交網絡瘋傳。 我很好奇,在「伊斯蘭國」攻佔伊拉克北部,展開殺戮的前後,這位雅茲迪人過着怎樣的生活。訪談時問祖瑪,如今外出可有人認得?他搖搖頭:「沒有人希望因為受害者身分而出名。」當大家只把這則新聞當成趣聞,其背後的故事也許更值得關注。 四十出頭,經歷至少四場戰爭 初次見面,我們相約在瑞典南部小城隆德一所圖書館,那是祖瑪假日打發時間的地方。他來自伊拉克北部,在瑞典生活了近九年,「我很喜歡瑞典,跟伊拉克的文化

完全不同。在我的國家,我屬於少數族群,因為宗教信仰的緣故,感覺沒有受到平等對待」。但自從來到瑞典,他驚覺這裏的人毫不在意他人的信仰甚至性別是什麼,更加平等。 雅茲迪是伊拉克的宗教少數派,教徒多說庫爾德語,但亦有操阿拉伯語者,祖瑪是後者。雅茲迪是庫爾德人一個分支,但一般自視為另一族群,總人口約七十萬,大多聚居伊拉克北部。一九七六年祖瑪出生在北部拜西加(Bashiqa)地區,小時候有一段時間隨家人搬到摩蘇爾生活,那兒距離雅茲迪人的重要聚居地辛賈爾(Sinjar)約一百公里,周邊地區杜胡克(Dohuk)、什克汗(Sheikhan)亦是族群的據點,少數人口分佈於亞美尼亞、敘利亞及歐洲一帶。 對他來說,

生於這片土地,和平並非必然之事。童年過得不愜意,對戰爭的殘酷和離散記憶,他至今還依稀記得,「那時候我還是小孩,當然害怕,在戰爭中死去的人,棺材上都蓋着伊拉克國旗,鄰居喪生後遺體被抬到家屬面前,看着他們放聲大哭,就是我的童年」。 他才四十出頭,已經歷至少四場戰爭。一九八〇年九月,伊拉克和伊朗因長期存在的民族與教派矛盾、邊界爭端而爆發兩伊戰爭,當年他只有四歲。戰爭一打便打了八年,在這期間他看到人們慌忙逃命,連綿不絕的爆炸聲,傷亡更是無數。

香港人收入分佈進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年12月28日(100蚊獅子頭)

https://youtu.be/bnEjSMNrwJk

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

------------------------

明報社評

時近年底,內地多個省市近一個月來發生多年未見的停電情况,涉及的地區從湖南、湖北、江西、浙江等地,擴散至北京、上海、廣州等一線城市,斷電不僅導致很多正在趕出口訂單的工廠被迫停產,更導致一些城市路燈熄滅,一片漆黑,民眾不能取暖,在寒潮中受凍,引來網上怨聲載道。國家發改委以一句含糊的「工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長」,來回應這一波停電的原因,惟各地的停電原因卻不盡相同。今次停電風波,可說暴露出中國這個世界第二大經濟體的諸多發展軟肋,其中既有能源分佈不均的天然不足,亦有電價改革不到位的制度缺陷,更有地方官人謀不臧的胡亂作為。

蘋果頭條

至8月26日,中國海警在官方微博公佈廣東海警局於23日早上9時許,在粵港東南方向查獲一艘涉嫌非法越境的快艇,拘捕10多人。2日後,香港警方向港人家屬轉交內地的《港澳居民被採取刑事強制措施情況通報表》,指涉案眾人因涉嫌偷越國(邊)境案被內地拘留。深圳市鹽田區人民檢察院9月30日通報,以涉嫌組織他人偷越邊境罪批准逮捕犯罪嫌疑人鄧某某(即鄧棨然)和喬某某(喬映瑜);以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕其餘10名犯罪嫌疑人。事件發生至今128日,12名港人的家屬,一直被阻止與被拘親人接觸,家屬委託的律師不斷遭受施壓,阻止接案,部份律師被迫退出案件。

東方正論

常言道,有危也有機,但在特區政府無能管治下,香港往往只有危沒有機,電子支付便是最好例子。疫情之下,市民減少出門消費,網購大行其道,同時傳統商業交易必須有直接接觸,容易散播病毒,本應是港府推行電子支付的大好時機。無奈庸官應做不做,應管不管,致使本港電子支付比內地落後何止10年,網購罪案直線上升才是最不堪設想。商戶在社交平台開設專頁銷售貨物,本來是網絡科技下的正常商業行為,足不出戶就能購物,為商戶及顧客帶來商機和便利,尤其是疫情之下市民減少上街,網購更是如雨後春筍。

星島社論

螞蟻集團(6688)暫緩上市風波未完,內地政府針對其關聯集團阿里巴巴(9988)立案調查反壟斷,阿里巴巴美股股價暴跌逾一成三,市值蒸發逾七千二百億港元。當局上周四第二度約談螞蟻,更進駐阿里巴巴總部展開調查。內媒報道,有關調查已全部結束,若最終認定構成濫用市場機制,阿里或被沒收相關收入,或按上一年度銷售額百分之一至百分之十作為罰款(罰款金額最高達五百一十億元人民幣)。分析指,現時監管方面仍有不明朗因素,即使阿里股價下挫,亦不宜急於「撈底」。而中央金融等相關部門亦對螞蟻提出五點整改要求,包括回歸支付本源,嚴禁不正當競爭等。

經濟社評

本港第四波新冠疫情反覆,政府專家顧問袁國勇透露,3%深喉唾液樣本疑以開水作弊,估計有人怕入院,沒工開、沒收入。抗疫工作要做到滴水不漏,須嚴格罰則和對真正需要經濟支持的人,作適當津貼兼備,杜絕各式造假誘因,更要大手投放更多資源改善接觸追蹤的短板,務求盡快壓低高企的不明個案,爭取盡快清零。港大微生物學系講座教授袁國勇受訪時表示,高危群組過去一年所交的深喉唾液樣本之中,有3%不帶任何人類基因,相信樣本只是「水喉水」。

東臺灣的物產流通與管控(1600-1915)

為了解決香港人收入分佈 的問題,作者謝家偉 這樣論述:

摘要 本文以臺灣東部歷史上的物產交易活動,以及隨之產生的人群互動關係為核心,探討民間交易活動與清末至日治初期官方治理政策的關聯。自常民生活的脈絡而言,最早在十七世紀的歷史文獻中就可觀察到原住民社群之間,以及原住民與漢人之間的交易活動,在東臺灣蓬勃發展。此時所形成的,大概僅是局部的,小規模的貿易網絡。由於臺灣東部的自然地形侷限,這些貿易網絡的交通路線直到二十世紀初,仍是人們遷徙、聚居以及交易活動的基礎。 藉由梳理歷史文獻材料,本文指出自十七至十九世紀,犯禁移入東臺灣的漢人通事身兼商販、嚮導與原漢中介者的角色,始終在東臺灣保持活躍與自主,在「開山撫番」時期更成為清國在地方行政第一線的重要角色

。日治初期,臺灣總督府在蕃地仍依循清末的治理模式,延攬漢人通事或原住民領袖,一方面透過贈與禮物或物產交換來「撫育」原住民,一方面調查各地自然人文資訊,摸索在東臺灣的治理方策。當平地的漢人反抗活動平息,臺灣總督府在開發山地資源的企望下積極改變蕃地治理方針。官營交易所(交換所)的設立,不僅掌控原住民所依賴的物產交易活動,亦削弱漢人通事在蕃地的影響力。此時,控制物產的流通與封鎖,甚至成為總督府於戰爭中迫使原住民投降的重要手段。透過比較在明治四十年(1907)與大正四年(1915)之間,東臺灣交易所地理位置的差異,本文指出東臺灣的交易所在太魯閣戰爭後更向中央山脈推進,也顯示總督府的權威擴及蕃地深處。過

往在東臺灣自由發展的物產交易,至此成為政府蕃地統治中的關鍵一環。

園始體動(附QR code體動示範)

為了解決香港人收入分佈 的問題,作者RickSidney 這樣論述:

公園就是我的健身房 戶外健身,方便省錢又有效 不論以減肥或增肌效率、方便性或舒適度來說,都可以在公園裡進行而得到理想的效果。記住短而有規律、持之以恆的運動,才最有效率。能在自己喜歡的地方,又覺得方便的項目上,以增加心跳率、爆發力與肌力的訓練,來達到減重的效果,不會很令人很鼓舞嗎?此書列舉一系列可以在公園裡進行得到的各項健身運動,讓我們愛上運動,持續健身。 此書部分收入,將會捐給東華三院及元朗錦田元岡幼稚園作慈善用途。

帝國治理與村庄社會秩序:以清代彰化縣的訴訟糾紛為例(1723- 1786)

為了解決香港人收入分佈 的問題,作者李朝凱 這樣論述:

本文透過清前期彰化縣的訴訟糾紛為主體,試圖解析清帝國的治理策略、審判制度與衙門組織的運作實態,以及村庄社會內部秩序構成等課題,由此呈現清前期村庄社會秩序的整體樣態。 彰化縣村庄社會的建立與生成過程,緣起於十七世紀的荷治時期與鄭氏時期。依據村庄社會形成的方式約可分為原有庄、墾庄與府官庄等類型。清前期的聚落擴散過程與方志所述有所差異,空間型態具有細化與集村等特徵。其次,探索帝國的治安政策轉變,綠營塘汛兵額與沿山地帶民間武力徵用間的互動關係。從鄉壯守寨到隘番制,是清帝國運用漢番武力應對沿山地帶族群衝突的變遷脈絡,徵調沿山民間武力的治理策略,也有益於彰化縣的整體會秩序。 再次,闡明荷治時

期至鄭氏時期的訴訟治理基礎後,探究清前期帝國審判 制度的內容特徵與變遷歷程,以及州縣以下的訴訟審理實態。並亦說明衙門吏 役組織與鄉約保甲組織的實際運作機制,及其與村庄社會秩序的聯繫。最後闡 釋村庄內部秩序構成以業戶管事、庄眾與公親人為核心。 最後,藉由訴訟案件與小民生活間的交互審視,呈現底層小民的日常生活 百態與時間節奏,由此反向觀察訴訟案件的生成原因與訴訟觀感。

香港人收入分佈的網路口碑排行榜

-

#1.英國人工vs香港人工哪個高?即看50大英國工作的英國薪資+ ...

英國人工及香港人及比較; 英國最低工資; 英國人工詳細列表 ... 薪水排行不意外地也是醫療行業收入最高,而英國記者等傳媒業月薪竟然比香港高出近3倍。 於 www.18hall.com -

#2.在收入分布中處於較高和較低部分的住戶所佔比例於 - 立法會

此外,入息稅及物業稅主要向高收入人士徵收,而低收入人. 士一般無須繳交。這種收入再分配機制應有助收窄本港的收入差距。 9. 雖則如此,香港的堅尼系數 ... 於 www.legco.gov.hk -

#3.【2023東京景點推薦】16個東京自由行必去旅遊景點&好玩 ...

明治神宮,擁有「日本最大木製鳥居」,是東京人人皆知的經典必去景點。 ... 360度環繞式玻璃觀景窗,將整個東京鐵塔完整收入眼簾耶,不過這樣還不夠 ... 於 bobby.tw -

#4.2021家庭入息中位數出爐!月薪多過$XXX好過全港一半家庭

2021年第4季至少有11%家庭每月入息達8萬以上 · 香港貧富懸殊問題仍然嚴重 · 超過一半港人住私人房屋各房屋家庭收入均比去年增加 · 人均入息為最高的家庭人數 ... 於 www.weekendhk.com -

#5.香港人收入有多高?月薪10+萬算什麼水平? - 頭條匯

眾所周知,香港樓價全球最貴,生活成本全球最高。那麼香港人的收入究竟有多高呢?你的人工算高還是低?根據最新2021年統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》公布最新 ... 於 min.news -

#6.香港的財富總值與分布初探| 雷鼎鳴 - 灼見名家

關於香港的收入分布問題,我的主要結論不外有三:第一是香港的貧富差距一直以來都 ... 推算2000年各國的財富分布,當年香港的媒體也有報道,原因是香港的人均財富(以 ... 於 www.master-insight.com -

#7.入息中位數|10.5萬人月入過10萬!各行業各職級薪酬趨勢列表

入息中位數2022|統計處最新數據揭露香港人入息中位數為20000元,每月收入達到10萬元或以上的就業人數有近10.5萬人,附各行業各職級薪酬趨勢列表。 於 www.businesstimes.com.hk -

#8.月薪呢個數好過一半港人!即睇統計處最新數據你排全港第幾?

根據最新出版的《香港統計年刊(2021年版)》,月入5萬元以上的高收入人士較5 ... 較2016年多逾3.3萬人,升45%,同期香港打工仔減少了超過12.5萬人, ... 於 lihkg.com -

#9.全球中產起底﹗紐約、倫敦、東京、香港收入幾多才稱得上 ...

而去年整體住戶每月入息中位數升至2.8萬元。4年前網上話題短片《月入3萬的香港人》已提到,30K人工想買樓都好勉強。今時今日,恐怕升級至「月入3萬翻一番(即6萬起跳) ... 於 hk.jobsdb.com -

#10.五項主要的政府收入 - 財經事務及庫務局

五項主要的政府收入. ... 地價收入, 164,811, 116,861, 141,728, 88,713, 143,044 ... 中華人民共和國香港特別行政區成立25周年 ... 於 www.fstb.gov.hk -

#11.香港特別行政區政府中央政策組《家在香港》

5.2 整體上香港人覺得生活快樂,對個人生活的評價相當正面,對家庭生活的滿意度 ... 《2011 年人口普查:主題性報告— 香港的住戶收入分布》。香港:. 於 www.pico.gov.hk -

#12.粵港澳大灣區統計數字 - HKTDC Research

粵港澳大灣區城市群將包括香港、澳門和珠三角9個城市。 ... 人均GDP. 第三產業佔GDP比重. 出口. 實際利用外商直接投資. (平方公里). (萬). (億美元 2 ). (美元 2 ). 於 research.hktdc.com -

#13.【英國工作】唔想被under paid? 先了解英國家庭收入及職業 ...

雖然最新統計都已經幾年之前,當參考資料,如果上一代屋企人有買樓,一層3-400萬港樓賣完已經趕上呢面家庭財富中位數,難怪好多英國人都會問,香港人 ... 於 petpetanimals.com -

#14.2020年居民收入和消费支出情况 - 统计局

一、居民收入情况. 2020年,全国居民人均可支配收入32189元,比上年名义增长4.7%,扣除价格因素,实际增长2.1%。其中,城镇居民人均可支配收入43834 ... 於 www.stats.gov.cn -

#15.臺北市薪水報告與平均薪資比較(2022年四月更新)

臺北市TOP10 臺北市高薪工作TOP10 臺北市最多人看的工作... ... Ubiquiti_香港商優比快科技有限公司,平均薪資為185,300元. 已累積15人分享,有2355人 ... 於 blog.salary.tw -

#16.【2021年第3季統計報告】本港最新入息中位數2萬元8大行業 ...

港人每月入息中位數為2萬元較上季升400元. 按政府統計處公布的「綜合住戶統計調查按季統計報告」數據顯示,香港2021年第3季就業人士 ... 於 jump.mingpao.com -

#17.中銀香港投資基金

投資涉及風險,而中銀香港港元收入基金(「本分支基金」)未必適合每 ... 定從總收入中支付分派金額同時從資本支付全部或部分收費及支出,以致用作 ... 於 www.boci-pru.com.hk -

#18.實質收入差距首次收窄- 香港文匯報

香港 文匯報訊(記者何寶儀)反映收入貧富差距的最新堅尼系數昨日出爐。香港特區政府統計處昨日公佈最新中期人口統計香港住戶收入分佈,去年住戶每月 ... 於 paper.wenweipo.com -

#19.收入不均與貧窮

第三,再分配減少了納稅人和受益人投入勞力市場工作的動機。 3.3. 香港政府紓緩收入不均的措施和政策舉隅. 低收入人士, 社會福利署. 綜合 ... 於 www.edb.gov.hk -

#20.香港平均工資大解構男女人工相差30%! - Indeed

本文先來進行平均工資的比較,主要根據世界銀行公佈的平均薪酬資料 ,該調查以國民人均收入計算。2020年香港與以上熱門移民國家或地區的平均工資比較 ... 於 hk.indeed.com -

#21.2022加拿大各省個人及家庭平均年收入一覽! - 景鴻集團

加拿大的惠港新政,讓更多有意到海外讀書、工作或生活的港人,可以用更快捷的途徑取得身份。計劃移居,除了要考慮生活成本、日常開支外,其中一個最 ... 於 www.ekinternationalholdings.com -

#22.“香港人,你快樂嗎?” — 調查報告 - Feature

年齡分佈在11-65歲以上,共分5個組別,分別為11-20歲,21-35歲,36-50歲,51-65歲及65歲以上。問卷包括婚姻狀况、工作狀况、每月收入款項、快樂指數分數(10分為滿分)、快樂 ... 於 www.ln.edu.hk -

#23.真實的貧窮面貌: 綜觀香港社會60年| 誠品線上

其次,常說香港的收入分佈極不平均、貧富懸殊,香港的穩定會受到破壞嗎?第三,香港的住屋問題轉化為階級 ... 最後,香港人追求的「獅子山下精神」是怎麼一回事? 於 www.eslite.com -

#24.很好野!14%香港人是百萬富翁6.8萬港人擁千萬身家 - ETtoday

花旗銀行在22日公布「香港千萬富翁調查報告2017」,去年新增20多萬名百萬富翁(約新 ... 當中55%人的主要財富來源是薪酬收入,只有20%人是經營生意。 於 www.ettoday.net -

#25.香港視障人口統計 - 香港失明人協進會

按此查看香港政府統計處2021年12月份出版的第六十三號報告書「殘疾人士及長期病患者」內的有關資料(附錄4)。 ... 4) 視障人士年齡分佈 ... 14) 視障人士每月收入情況 ... 於 www.hkbu.org.hk -

#26.恆生指數成份股

名稱/ 代號 現價 # 升跌 升跌(%) 成交量 成交額 市盈率 市賬率 收益率 長和. 6. 00001.HK. 3月高 50.450 +1.600 +3.275% 4.87百萬 2.44億 5.80 0.38 5.27% 中電控股. 00002.HK 57.700 +0.500 +0.874% 2.50百萬 1.44億 17.17 1.29 5.37% 香港中華煤氣. 00003.HK 7.660 ‑0.010 ‑0.130% 9.92百萬 7.61千萬 28.48 2.12 4.57% 於 www.aastocks.com -

#27.香港居住品質探討之劏房地理第二組

姚松炎教授等人用羽球場比喻單、. 雙打前後發球線之間約. • 相當於劏房的人均居住面積30.3平方. 參考: 姚松炎、賴建國、梁嘉敏,2015,香港劏房研究:分析戶租金與收入 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#28.本港的收入分佈與堅尼系數政府經濟顧問郭國全近年來

的平均收入來衡量,香港的收入差距將會較現時單單用家庭收入來顯. 示的差距為少,堅尼系數的上升幅度會較小,而低收入家庭的人均收. 入變化情況也較單單看家庭收入為佳 ... 於 www.povertyrelief.gov.hk -

#29.香港最新收入中位數出爐!打工仔月入微升!35歲最賺錢?各 ...

政府統計處公布了2022年1月至三3月《綜合住戶統計調查按季統計報告》,家庭住戶每月入息中位數為$28700,較去年同期增加了$1800。全港共有過半數人 ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#30.香港人收入有多高?月薪10+万算什么水平?... - 搜狐

那么香港人的收入究竟有多高呢?你的人工算高还是低?根据最新2021年统计处《综合住户统计调查按季统计报告》公布最新个人入息及 ... 於 www.sohu.com -

#31.香港人月入中位數2021|幾高人工是全港Top10%?如何增加 ...

根據最新2021年統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》公布最新個人入息及家庭入息數字,現時全港個人入息中位數為HK$18000,而月入HK$60000或以上, ... 於 www.planto.hk -

#32.Business Digest - 【#從數據認識經濟】香港打工仔的收入分佈

・僅有3%香港就業人士月薪達10萬或以上。 以下為每月就業收入佔就業人口的具體分佈:. ・9,999元以下:46.7萬人(13%) ・10,000 ... 於 m.facebook.com -

#33.二零二一年收入及工時按年統計調查結果公布

這項統計調查的目的,是就香港僱員的工資水平及分布、就業情況和人口特徵提供全面的數據。這些統計數字對私營機構和政府就各種與勞工有關的課題進行研究時 ... 於 www.info.gov.hk -

#34.畢馬威中國:恢復通關及放寬入境限制有助提振香港銀行業

畢馬威中國在三十一個城市設有辦事機構,合夥人及員工超過15,000 名,分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、 ... 於 times.hinet.net -

#35.樂施會教材套:《香港的貧富差距》

除了堅尼系數,分析住戶收入分佈亦是一個有效了解社會收入分佈的方法。 雖然香港近年貧窮階層入息漸見增長,但其增長比率仍遠遜於最高收入階. 層,過去十年貧富差距未 ... 於 www.oxfam.org.hk -

#36.回歸二十年來澳門經濟的結構性變化

新加坡與香港的人均GDP 分別在60,000 美元與45,000 美元左右。換言之,至少從人均收入角度 ... 二、宏觀經濟增速與動力分佈 ... 圖1 澳門、香港與新加坡人均收入的對比. 於 www.mpu.edu.mo -

#37.台灣貧富差距創新高!1%比99%的戰爭 - 天下雜誌

兩人收入決定性的差距,和努力工作與否無關,而是誰有資本錢滾錢。 ... 從美國的「佔領華爾街」到香港的「佔領中環」,背後都是貧富差距激化,形成 ... 於 www.cw.com.tw -

#38.这个是香港的工薪收入分布表! 年薪40万港... 来自张捷观察

这个是香港的工薪收入分布表! 年薪40万港币,折合30多万人民币,与内地的中等程序员你说差不多的,乡港人的失落就是如此,他们的工资增长很慢, ... 於 weibo.com -

#39.澳大利亚| 家庭人均收入| 1995 – 2022 | 经济指标 - CEIC

澳大利亚的家庭人均收入在06-01-2020达30906.564美元,相较于06-01-2018的34763.666美元有所下降。澳大利亚家庭人均收入数据按年更新,06-01-1995至06-01-2020期间平均 ... 於 www.ceicdata.com -

#40.本港情況概覽

相比其他地區,香港人出生時平均預期壽命高(說明24)和母嬰. 死亡率低,較世界許多地方優勝。 ... 查也證明,一個國家的收入分佈情況愈不平均,市民的健康狀況愈差。 於 www.dh.gov.hk -

#41.香港人月入中位數1.8萬元 - 經濟一週

政府統計處最新公佈2021年人口普查數據顯示,香港每月收入中位數為18,000元,較2016年15,000元上漲20%;撇除外籍家庭傭工後,香港每月收入中位數達19,500 ... 於 www.edigest.hk -

#42.【香港人工】2022香港收入中位數是多少?哪一個行業人工高?

香港 政府統計處公布2022年首季《綜合住戶統計調查按季統計報告》,不計外籍家庭傭工,港人每月收入中位數為2萬元,當中男性月入中位數為21000元, ... 於 businessdigest.io -

#43.ExplainerHK:立法會秘書處香港政府歷年稅收 - CUP媒體

例如灰色棒形圖的起點在這裡並不是零,不然2020 年到2022 年開上來的差距不會這麼遠。特別是因為沒有了縱軸更沒有了刻度,令人容易在視覺上以為政府收入 ... 於 www.cup.com.hk -

#44.【薪酬趨勢】香港最新家庭入息中位數出爐!平均人工竟跌至 ...

每週工作時數不跌反升? 報告顯示2022年第2季就業人數為325.2萬,相比第1季的329.5萬人,足足少了4.3萬 ... 於 cthr.ctgoodjobs.hk -

#45.政府統計處公布香港住戶收入分布研究結果 - 2016年中期人口統計

具體來說,過去五年,人口加速老化及一、二人住戶數目增加令住戶收入差距擴大。另一方面,經濟及勞動市場的狀況和政府在稅務及以現金或實物形式提供的社會 ... 於 www.bycensus2016.gov.hk -

#46.【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數全港住户平均月入 ...

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數全港住户平均月入2.75萬較前年增加500元 ... 免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv. 於 inews.hket.com -

#47.安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重 ...

三、, 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知 ... 不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值 ... 於 www.moneydj.com -

#48.工作人口收入中位數增至萬二元

紓緩壓力: 政府統計處發表的《主題性報告:香港的住戶收入分布》顯示,政府多項措施有助緩和香港收入差距的上升趨勢。 於 www.news.gov.hk -

#49.香港收入中位數2022 政府統計處報告出爐!第三季香港人均2 ...

如果再詳細拆解,每月最多人平均收月入落在2萬~24,999港元之間,人數達48萬人,佔香港人口13.2%。更有超過11萬人月收入超過10萬元。 但是有71萬打工仔月入 ... 於 blog.stockviva.com -

#50.香港人口數據匯集| 梁啟智 - 獨立媒體

有2.8%的香港人只會聽英文歌;只聽普通話歌的有0.9%。 ... 年劃分的每月主要職業收入中位數按十等分組別工作人口劃分的每月主要職業收入百分比分布按 ... 於 www.inmediahk.net -

#51.統計資料- 醫務衞生局 - Health Bureau

醫療衞生帳目的分類系統能夠與現行其他國際經濟統計的分類系統相容,例如國民收入系統。在香港本地醫療衞生總開支帳目中,開支是按以下四個分析範圍而分類:. 於 www.healthbureau.gov.hk -

#52.2021年全台平均薪資曝光!主計處曝「68%上班族都沒領到」

110年全體工業及服務業受僱員工數為813萬人,主計總處國勢普查處副處長陳惠欣 ... 但有68.31%受僱員工全年收入未達平均總薪資,比例創下歷年新高。 於 www.storm.mg -

#53.高收入嘅租戶地區? - Kenneth Wong - Medium

不過人本性就係鍾意比較嘅動物,所以比較street block 由何嘗不何呢。 每類地區分佈地圖. 講咗咁多,全香港嘅家庭住戶每月 ... 於 khwongk12.medium.com -

#54.高中: Equity 公平 - 樹仁經濟學友仔

上圖表示,分布出現兩個高峰﹕高與低收入範圍的人數比例較多,中等收入範圍的人數佔比較少,收入分配出現兩極化。 洛倫茨曲線. Lorenz Curve. 圖中A點表示,有50%的人只 ... 於 www.sy-econ.org -

#55.全港去年月入中位數2.7萬元中西區「最富有」觀塘收入遜深水埗

政府統計處今(30日)出版《2020年按區議會分區劃分的人口住戶統計資料》報告書,當中統計了不同分區的住戶入息、婚姻狀況、教育程度、性別及年齡分布 ... 於 hd.stheadline.com -

#56.政府統計處: 收入及工時按年統計調查報告

本報告載列僱員的工資水平及分布,包括按主要行業類別分析,及按主要職業組別分析的中位數、四分位數及百分位數的工資分布情況,以及僱員的就業及人口特徵。 於 www.censtatd.gov.hk -

#57.韓國平均年薪是多少? - Creatrip

2021最新!韓國平均月薪8.2萬(台幣)是台灣1.5倍!但有740萬人一年領不到21萬? · 韓國平均薪資 · 富者越富的韓國... · 韓國高收入的反面... 於 www.creatrip.com -

#58.《新股上市》傳京東擬今年分拆兩子公司香港上市 - ETnet

消息透露,公司傾向於將兩個子公司在香港上市,但最終上市地點,以及哪個 ... 13/01/2023 17:34 國壽(02628)去年原保險保費收入按年跌0﹒8%. 於 www.etnet.com.hk -

#59.數說香港|最新薪資報告出爐你的人工在香港排第幾?

【解說】香港素來以高薪資出名,網上有不少人盛傳,香港人均年薪百 ... 【解說】也就是說,如果你收入達到每月2萬港元,就已經比全港一半的人高了。 於 www.hkcna.hk -

#60.香港便覽- 人口

人口總數:在2014年年中,香港的人口為724萬人,包括. 703萬名常住居民和22萬名流動居民。 在2010年至2014年 ... 各區人口分布:在2014年年中,本港人口在各區的分布如. 於 www.gov.hk -

#61.【圖解】本港各區最新收入分佈:灣仔最富最窮係… - 橙新聞

政府統計處處長鄧偉江就指出,香港的人口老化近年加速,而主要原因是戰後嬰兒潮出生的人陸續踏入老年。六十五歲及以上的人口佔整體人口的比例,由二零零六 ... 於 www.orangenews.hk -

#62.頭條揭密》台灣調薪資大陸網民熱議與北上廣深還差多少?

寧南山指出,大陸一線城市的平均工資、最低工資的差距很大,這個差距要遠遠大於兩地人均GDP的差距。但是平常的感覺是大陸一線城市中產階級收入普遍高 ... 於 www.chinatimes.com -

#63.香港为什么工资可以这么高? - 知乎

在香港,2019年雇员每月工资中位数为18,200港币,较2018同期中位数17,500港币上涨了3.8%。换言之,如果你的收入达到1.8万,那恭喜你超过一半的香港人啦~. 於 www.zhihu.com -

#64.夏春:中国只有70万人月收入超过2万元吗? - 新浪财经

考虑到月收入并非连续分布,和上面两个月收入数据对比,尽管6亿人月 ... 实际上,6月4日,香港税务局公布了税前年收入超过1千万的人数为3011名(占740 ... 於 finance.sina.cn -

#65.社會發展專題資料香港家庭概況

按與配偶同住與否的十八歲及以上已婚人士對婚姻生活的滿意程度的百分比分布 ... 單親家庭—按父母經濟活動狀況劃分屬於低收入住戶家庭的比率(1996, 2006). 於 www.socialindicators.org.hk -

#66.Hong Kong 2030+ - 規劃署

就業分布. 經濟用地的空間分布. 集約、高密度、以「公共運輸導向發展」 ... 香港人平均預期壽命的實際數字(二零零四 ... 圖4-2 香港人口分布(一九六一年至二零一. 於 www.pland.gov.hk -

#67.深水埗區低收入住戶人口地區概況 - 香港社會服務聯會

* 按不同住戶人數劃分,收入少於或等於全港相同人數住戶入息中位數一半的住戶。界定低收入住戶的方法,是首先將全港住戶按住戶成. 員數目劃分為一人、二人、三人、 ... 於 webcontent.hkcss.org.hk -

#68.全港近21萬人居住在劏房 - Now 新聞

香港人 住屋需求越來越大,市面上劏房亦越來越多。 ... 至於劏房戶的租金,佔收入的比例達到31.8%,與私人住宅單位住戶租金佔收入的比例相若,至於全港 ... 於 news.now.com -

#69.主要統計表 - 2021年人口普查

backtotop_btn. 聯絡我們 香港灣仔 告士打道7 號 入境事務大樓40 樓. 3428 2744. 傳真:3584 7864. 電郵: [email protected]. 於 www.census2021.gov.hk -

#70.1 專題5.1 香港青年的收入

香港 青年的收入. 青年和近屆畢業生的就業情況每每備受關注。這是可以理解的,因為青年人往. 往較受經濟情況轉變所影響,而他們於經濟下行時遭裁減的風險較大,找工作. 於 www.hkeconomy.gov.hk -

#71.取之有道: 人工全港排第幾? - 止凡

好明顯她不太清楚自己的人工水平如何,當時我指香港打工仔的入息中位數大約1.4萬元, ... 與被動收入,亦沒有談及非打工仔的收入,所以反映不了香港人財富累積的情況。 於 www.cpleung826.com -

#72.“M型社会”是否已在香港浮现? - 社科网

关键词:M 型社会;收入分布;香港中产阶级 ... 大前研一在其书中问道:一个社会里有多少人是中产阶级? ... 尤其是对于信奉“香港梦[2]”的香港人来说,“M. 於 www.sinoss.net -

#73.食物消費量調查

四個調查季度內按性別和年齡組別劃分的受訪者分布情況..................... 9 ... 香港進行,以調查本港18 歲或以上成年人的食物消費量。 於 www.cfs.gov.hk -

#74.香港人收入有多高?月薪10+萬算什麼水平?... - 今天頭條

眾所周知,香港樓價全球最貴,生活成本全球最高。那麼香港人的收入究竟有多高呢? ... 下面是按職業及性別劃分每月就業收入中位數的分布圖。 香港人 ... 於 twgreatdaily.com -

#75.花旗銀行公佈「香港千萬富翁調查報告2021」結果 - Citibank

關年齡人口3約7.4%,即每約13 個相關年齡香港人就有一位千萬富翁。若計算2021 年千萬 ... 千萬富翁的淨資產主要分佈於物業(71%),與2020 年相若。 於 www.citibank.com.hk -

#76.月薪呢個數好過一半香港人!即睇統計處最新入息數據知自己排 ...

根據最新2021年統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》公布最新個人入息及家庭入息數字,現時全港個人入息中位數為18,000元,意味你月入18,000元,收入 ... 於 www.hk01.com -

#77.2021年香港人儲蓄「安全感」指標調查

他們的重要性、存款所帶來的安全感,以至香港人對存款有保障的 ... 全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二零年年中人口數字》,而教育程度( ... 於 www.pori.hk -

#78.【數據看經濟】2022香港最新收入數據,就業中位數:2萬元

很多人會在網上討論區與其他人比較自己的收入,但香港真正的就業收入分佈到底是怎樣的?大家可以從數據上找到更好的參考。 於 hk.finance.yahoo.com -

#79.大陸真正月收入「45K」以上有多少?答案超乎想像 - 聯合報

據大陸社交網站熱議,「在中國,每月可支配收入人民幣1萬已經超過99%的人」,然而事實真的如此嗎? 上海第一財經旗下的數據研究媒體DT財經報導,儘管 ... 於 udn.com -

#80.畢馬威中國:恢復通關及放寬入境限制有助提振香港銀行業

畢馬威中國在三十一個城市設有辦事機構,合夥人及員工超過15,000 名,分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、 ... 於 news.taiwannet.com.tw -

#81.香港人口- 维基百科,自由的百科全书

香港 人口以華人為主,現今的香港人主要為於1945年以後由中國大陸以及世界各地的華人移民及其後代。 ... 人口年齡中位數43.4歲,家庭數目251萬戶,平均每戶2.8人,家庭住戶每月收入中 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#82.香港在職人士工作壓力調查

圖6: 受訪者的每月平均收入分佈… ... 圖9: 受訪者的每星期平均超時工作時數分佈… ... 香港人講求工作效率,工作壓力已成為各行業在職人士面對最大的職業健康. 於 www.ftu.org.hk -

#83.109 年家庭收支調查報告 - 行政院主計總處

人所得分配調查統計,藉以明瞭個人所得分配發展趨勢,以及所得水. 準變動狀況,提供政府作為研訂社會發展 ... 香港為2016 年人口普查主題性報告:香港的住戶收入分布。 於 ws.dgbas.gov.tw -

#84.香港郵政- D. 小康家庭

「小康家庭」多是中、壯年私樓業主,住戶中多有一至兩人有穩定的受薪職位。 ... 「小康家庭」分佈於港、九、新界的熱門私人屋苑,亦有居於舊區內的單幢樓宇,這些地區 ... 於 www.hongkongpost.hk -

#85.2021年居民收入和消费支出情况 - 中国政府网

一、居民收入情况. 2021年,全国居民人均可支配收入35128元,比上年名义增长9.1%,扣除价格因素,实际增长8.1%;比2019年增长(以下如无特别说明,均 ... 於 www.gov.cn -

#86.伍俊飛:從生產力佈局看「明日大嶼」 - 思考香港

生產力佈局指的是一定地理範圍內各種生產力因素的空間分佈與組合形式。 ... 特殊的經濟結構把香港大量人口擠壓進旅遊、餐飲、零售等低收入崗位,結果 ... 於 www.thinkhk.com -

#87.芯能科技(603105.SH):2022年度淨利預增54.53%-72.71%

(一)大工業電價同比上調,光伏發電業務收入、利潤進一步增厚 ... 半年起,全國絕大部分省份陸續上調大工業電價,其中公司自持電站廣泛分佈及重點開發 ... 於 hk.investing.com -

#88.全港無家者人口統計調查2021研究- SoCO

疫情令無家者人數大幅上升至1,532人. 中大尤努斯社會事業中心、同路舍、香港社區組織協會 ... 於 soco.org.hk -

#89.【地區人口】香港邊區最富有?邊區最多人住自己樓? - 美聯物業

2020報告書出爐啦! 住戶每月入息中位數:中西區奪冠. 全港自置居所比例:西貢區第 ... 於 www.midland.com.hk -

#90.入樽機地點

所有地區; 香港; 九龍; 新界. 較多空間入樽機圖示. 較多空間. 60% - 79% 滿入樽機圖示. 提供服務 (60% - 79% 滿). 80% - 94% 滿入樽機圖示. 提供服務 (80% - 94% 滿). 於 www.hkrvm.com.hk -

#91.解說健康公平 - CUHK IHE

收入分佈 :在過去十年間,收入不平等的問題持續嚴峻,2016年的堅尼系數為0.473(除稅及福利轉移後)。2019年仍有約110萬香港人生活在貧窮線以下(政策介入後), ... 於 www.ihe.cuhk.edu.hk -

#92.香港的發展(1967-2007)-統計圖表集

10.10 按房屋類型劃分的租金與收入比率中. 位數. 第十一章:教育. 11.1 按教育程度及性別劃分的15歲及以上. 人口百分比分布. 於 www.statistics.gov.hk -

#93.香港消費者網上及直播購物調查報告.pdf

雖然網購變得普遍,但香港人在網上購物花費的金額相對仍不算高,每月平 ... 下表總結了受訪者的職業分佈和收入分佈,受訪者中以專業人士(19.09%)、家庭. 於 ba.hksyu.edu -

#94.每4.5個港人一個窮貧窮人口創12年新高 - RFI

香港 去年的人均GDP達到46323美元,全球排第十五位,但同年的貧窮人口有 ... 等問題,對基層家庭打擊尤為嚴重,而家庭收入下降亦令住戶每月收入中位數 ... 於 www.rfi.fr -

#95.香港社會服務聯會年輕成人貧窮與改善生活機會研究發佈結果撮要

在全職工作的年輕成人中,超過一半人(53%) (約46 萬人)的收入低於工資中位數. 2. 一般來說,年輕成人學歷越低工資越低,然而即使相同學歷,工資亦隨年齡有所. 於 poverty.org.hk -

#96.香港人月入中位數2022

港人每月入息中位數為2萬元 ... 政府統計處最新公布「綜合住戶統計調查按季統計報告」結果。數據顯示,香港2022年第二季就業人士,當中男性月入中位數為 ... 於 www.uaf.com.hk -

#97.【月入統計】「高薪一族」僅佔全港就業人士3% 過半數港人 ...

惟今年9月,求職網站jobsDB訪問356間香港商業機構。綜合受訪企業所得,明年企業平均加薪幅度只有2.7%,是繼2009年以來第二低幅。另一邊廂, ... 於 mythfocus.com -

#98.香港貧富懸殊之堅尼系數(2021年8月8日)

二是每10年的人口普查及兩次普查之間的中期人口統計,基於有關資料分析香港住戶收入分布的情況。 由於在2007年前,統計處只公布稅前和福利轉移前的堅 ... 於 www.lwb.gov.hk