養殖漁業地層下陷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周靈芝寫的 對話之後:一個生態藝術行動的探索 和姚瑞中,失落社會檔案室的 海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站海水養殖對台灣沿海地區環境衝擊之評估也說明:關鍵詞:海水養殖、地下水鹽化、土壤鹽化、地層下陷、海水入侵、地下水及土壤 ... 彰化地區之養殖漁業可分為兩種: ... (1)農業收入偏低,農民紛紛改經營養殖漁業,或.

這兩本書分別來自南方家園 和田園城市所出版 。

國立政治大學 地政研究所 顏愛靜所指導 黃鴻仁的 養殖漁業與其用地管理制度問題之研究--以五結鄉錦眾村、季新村為例 (2008),提出養殖漁業地層下陷關鍵因素是什麼,來自於養殖漁業、地層下陷、永續發展、耕地轉供養殖池、養殖生產區。

最後網站養出健康的魚、扭轉養殖漁業台灣好漁|星展銀行DBS Bank則補充:大眾對於台灣養殖漁業的印象,多半會聯想到西南部沿海地區一座座的魚塭,以及長年超抽地下水導致的地層下陷。 尤其台灣南部常因降雨不足而缺水,或因 ...

對話之後:一個生態藝術行動的探索

為了解決養殖漁業地層下陷 的問題,作者周靈芝 這樣論述:

二十年後,若一切景物淹沒於海水之下,我們是否做好面對的準備? 此時此刻我們所能做的最激進之事,便是好好地面對世界正在發生的劇變! 因氣候變遷、養殖與開發破壞台灣西南海岸,造成地層下陷、海水入侵等環境問題,一群藝術家與在地居民共同捍衛並逐步復育這片生態豐富的海岸之時,本書作者周靈芝費時三年,回溯2008年在嘉義北回歸線環境藝術行動所舉辦的「蚵貝地景藝術論壇」,詳細描述藝術創作與環境之間的關係,台灣西南海岸的變遷、新的地景藝術規劃、地方參與和在地組織的角色以及國家政策對在地議題的衝擊,透過訪談、文獻分析和參與觀察,思考藝術如何回應刻不容緩的環境課題。 本書特色

對話作為一種藝術形式,安靜地在台灣西南沿海低地重建人與環境的關係…… ◊當環境直面巨大挑戰時,地景藝術是否能發揮作用? ◊藝術如何介入生態議題,促發思考並學習與自然共生? ◊當國家政策以「藝術之名」濫用藝術,創造短期經濟效益時,是否能面對二十年內將發生的環境變化? 好評推薦 吳淑芳(嘉義縣鄉村永續發展協會理事長)、林純用(藝術家)、邱彩綢(生態環境紀錄片工作者)、梁任宏(藝術家)、蔡炅樵(布袋嘴文化協會總幹事暨洲南鹽場負責人)、蔡英傑(藝術家)、鍾永豐(台北市文化局長)、羅思容(金曲獎最佳客語女歌手)、蘇銀添(嘉義縣生態環境保育協會創會理事長) 專文推薦

未來十年,布袋的社區領袖和在地居民憑著一己的堅持和投入,或許可以安然度過觀光的創傷。他們已經證明自己具有面對氣候變遷影響下進行調適的「生態韌性」,並且發展成自己的動態文化。在此案例中,轉化的藝術不在於試圖解決那些所面對的棘手問題,而是從這些棘手問題中學習。──生態藝術家、曼徹斯特大都會大學環藝所教授 大衛‧黑利(David Haley) 在這個缺乏前瞻想像,因此無能提出具體實踐作為的年代,藝術往往淪為眼球經濟的推手。書的出版因此不僅提供了一個具視野、有步驟的操作範式,也開啓我們對於藝術的開放性、前衛性更豐富的想像。──高師大跨領域藝術研究所副教授 吳瑪悧 《對話之外:一個生

態藝術行動的探索》是臺灣社會參與藝術推進的重要文件,紀錄不同領域專業工作者以政府專案計畫為平台的聚合,藝術被認知為媒介,透過身分認同策略性模糊,重組了藝術創作者與對象社群的慣性關係。──輔仁大學博物館學研究所助理教授 蘇瑤華 期盼靈芝這本新書的出版,能在藝術界激盪出多元交鋒與論述干預的效果,讓藝術的表現不再僅局限於有形作品本身,而是能積極介入社會迎戰現實問題,透過參與對話集結能量轉化社會正向發展,扮演開創未來希望的社會實踐角色。──財團法人臺灣大學建築與城鄉研究發展基金會執行長 蔡福昌

養殖漁業地層下陷進入發燒排行的影片

➡「加入」會員

https://www.youtube.com/channel/UCghPiQIi_uyjF1YHKj-FhGw/join

地層下陷是台灣慢性災難,

影響地區遍及彰化,雲林,嘉義,台南,屏東!

瞭解更多翻轉地陷區的故事,

請上「愛現不要陷」粉絲專頁https://www.facebook.com/subsidence/

楊順發【攝影師】地層下陷作品

https://www.loranger.com.tw/beyond-gallery/member/shun-fa-yang/

➡「加入」會員

https://www.youtube.com/channel/UCghPiQIi_uyjF1YHKj-FhGw/join

每週給你好看!

New videos every WEEK!

台客劇場對於生活,社會以及環境充滿好奇。

透過故事以及紀錄片啟發不同觀點,帶你體驗台灣的精彩。

Director:Al K Lin 林冠廷導演

Producer: Azuma Chang 東風 製作

-----------------------------------------------------------------------------------

商業合作請洽 [email protected]

特別感謝:臺原藝術文化基金會

-----------------------------------------------------------------------------------

台客劇場 IG & FB:

▶ https://www.instagram.com/taikestory/

▶ https://www.facebook.com/taikestory/

養殖漁業與其用地管理制度問題之研究--以五結鄉錦眾村、季新村為例

為了解決養殖漁業地層下陷 的問題,作者黃鴻仁 這樣論述:

台灣養殖漁業自1970年代起,進入快速成長時期,而在1980年代為台灣養殖漁業全盛時期,造就台灣成為「養蝦王國」、「養殖王國」揚名國際之美名,也為台灣沿海農漁村地區開拓新的漁業契機,而讓農漁民累積不少財富,故當時養殖漁業儼然成為台灣農業結構上重要之一環,對繁榮沿海農村經濟,安定農村社會,極具貢獻。 然而,諷刺的是,1980年代卻也是台灣耕地轉供養殖池之情況快速蔓延的時代,形成台灣沿海逐漸形成養殖區域性發展,卻也因為養殖漁業對於水土資源超限使用下,而超抽地下水而引起地層下陷及地下水體汙染等永世災難及耕地轉供養殖池諸多問題產生,導致環境不永續之後果,值得謀求解決之道。 本研究以質化研

究中之個案研究法,以永續發展理念為基礎,運用文獻分析法及深度訪談法交互分析。先探討台灣養殖漁業管理及養殖漁業用地管理制度之演進及衍生出問題;再以宜蘭縣五結鄉季新村、錦眾村個案研究地區,深入探討台灣及宜蘭養殖漁業發展牽動五結鄉養殖區範圍擴散之可能原因及其影響,並就其耕地轉供養殖池之產業營運、違規使用、養殖環境轉變、養殖池棄養等不永續利用問題予以分析,最後提出「台灣養殖漁業與其用地管理制度改進策略」及「五結鄉養殖漁業與用地管理策略」。 經由研究發現,台灣超抽地下水及地層下陷問題最為嚴重之縣市,申請經營養殖漁業竟不需審核地下水之合法用水資格,而經個案地區研究也發現台灣及宜蘭養殖漁業發展牽動五結

鄉耕地轉供養殖池之擴散,而經耕地轉供養殖池後,在養殖漁業沒落後,欲將棄養養殖池回復耕作環境困難重重,當地逐漸形成一片荒涼景象。 最後建議政府漁業單位應設計優良養殖環境之制度,即應先規劃養殖生產區並『主動』興建完成養殖專用之進水(海水、地下水)、排水之共同管線系統等相關養殖公共設施,並劃為非都市土地使用分區「養殖漁業生產區」(建議新增非都市土地使用分區),而該分區內之養殖池,有別於一般農地申請做養殖池,不應依據相同之法令規範,應放寬該養殖生產區內養殖池就地合法或是簡易申請程序以方便並快速取得合法養殖之資格,以有效管理養殖漁業減少違規使用情形發生及促進養殖漁業朝向永續發展方向邁進,並促進水土

資源永續性利用。另建議政府漁業單位經全面性可行性評估後,認為不適合繼續養殖之地區應投入資源積極輔導該地區轉型,協助並引導該地區轉供較為永續利用之方向(如生態旅遊等)。

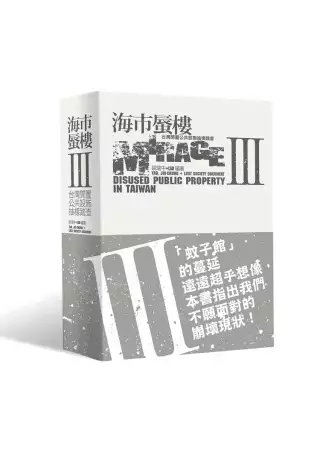

海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決養殖漁業地層下陷 的問題,作者姚瑞中,失落社會檔案室 這樣論述:

「蚊子館」的蔓延遠遠超乎想像, 本書指出我們不願面對的崩壞現狀! 我們居住的這片土地,存在許多因錯誤政策形成的閒置公共設施,政府多半不願公開這些俗稱為「蚊子館」的資訊。在姚瑞中老師的號召下,一群國立台灣師範大學美術系學生們,將自己置於社會觀察者的角色,領我們直視那些開發主義思維下的失敗產物。他們返回家鄉,透過攝影與文字逐一紀錄,從2010年至今已踏查超過300件案例,本書收錄的是最新的100件。 「海市蜃樓」計畫目的不在於激烈批判,而是留存社會變遷的樣貌,盼能形成一個公開討論的切入點。尤其當土地議題持續造成衝突的當下,我們更應該回過頭來,看看這些過往願景幻滅後的

現實場景。 本書特色 此為「海市蜃樓計畫」之第三部,印刷與包裝的規格都較前兩部提升許多,除了百件近期的閒置空間圖鑒之外,也完整收錄與閒置公共設施有關的政府公文與建物清冊,資料十分完整。 名人推薦 【藝評人、現就讀國立台北藝術大學美術學系博士班】王聖閎、【元智大學藝術與設計系教授兼系主任】阮慶岳、【作家、鄉公所秘書】吳音寧、【雲林縣林中 國小教師、濁水溪口的囝仔】林文璨、【文字與影像工作者】施云、【藝術工作者、台南藝術大學創作理論研究所博士】高俊宏、【北藝大新媒系兼任副教授】郭昭蘭、【藝評人、國立新竹教育大學藝術與設計學系助理教授】張晴文、【上海復旦大學教授】顧錚 聯合專文推

薦!(按姓名筆畫序排列) 這些藝術的抵抗行動是頑強的。面對政治,它或許無力;但這個無力的位置正是藝術還仍有可能顛覆什麼的保證。真正的魔法不在宏偉的建設,而是今天這個環 顧四周到處都有龐大公共建設的年代,人們在母土之上撞見下一刻即將流離失所的自己時,藝術還能如何成為擦亮某種理想光景,頑強的,最後一支火柴棒。──張晴文

想知道養殖漁業地層下陷更多一定要看下面主題

養殖漁業地層下陷的網路口碑排行榜

-

-

#2.推廣漁電共生地層下陷區允設綠能設施 - 公視新聞網

事實上農委會在今年公布《養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業 ... 政府向農委會提出申請,2年前更曾公告,嚴重地層下陷地區不利耕作,得設置綠 ... 於 news.pts.org.tw -

#3.海水養殖對台灣沿海地區環境衝擊之評估

關鍵詞:海水養殖、地下水鹽化、土壤鹽化、地層下陷、海水入侵、地下水及土壤 ... 彰化地區之養殖漁業可分為兩種: ... (1)農業收入偏低,農民紛紛改經營養殖漁業,或. 於 www.twaes.org.tw -

#4.養出健康的魚、扭轉養殖漁業台灣好漁|星展銀行DBS Bank

大眾對於台灣養殖漁業的印象,多半會聯想到西南部沿海地區一座座的魚塭,以及長年超抽地下水導致的地層下陷。 尤其台灣南部常因降雨不足而缺水,或因 ... 於 www.dbs.com -

#5.下午 - 國家發展委員會

八十六年度由院列管「養殖漁業輔導方案」實地查證重點及行程表. 查證重點 ... 形,曾於八十一年十一月辦理實地查證,發現現取締違規養殖魚塭措施執行不力,地層下陷問. 於 ws.ndc.gov.tw -

#6.西部沿海地區地層下陷問題與對策研析

然而,近四十年來由於土地過度開發,養殖漁業又長年超抽地下水,因此使得地層下陷有速率加快、範圍擴張之現象。近年來,各項大型工程建設,如高速鐵路、東西向快速 ... 於 www.npf.org.tw -

#7.海岸土地利用變遷及其環境災害之分析The impact of land use ...

境災害的關係,包括地層下陷、土壤鹽化、. 海水倒灌、海岸侵蝕、地形景觀破壞、海 ... 地下水灌溉、養殖,造成地層下陷問題嚴 ... 二)宜蘭沿海養殖漁業與地層下陷個案. 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#8.養殖漁業大量抽取地下水會對環境造成什麼影響?

1. 經濟面養殖漁類在生長期間需乾淨無污染、溫度適中的水,地下水則成為主要的供應水源。由於長期過度抽取地下水之結果,導致地層下陷,造成發生海水倒灌、土地退化及水質 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#9.養殖漁業生產區設置及管理準則§4-全國法規資料庫

法規類別:, 行政> 行政院農業委員會> 漁業目 ... 包括生產區內土地使用現況說明、近三年地下水位與 地層下陷 情形、現有供水及排水情形及現有養殖產業之運作情形。 於 law.moj.gov.tw -

#10.向農委會喊話綠委籲嘉義建置海水供水站提升水產養殖

蔡易餘強調,嘉義縣目前有11個養殖漁業生產區,面積為3199.29公頃, ... 量,不僅能大幅降低生產區養殖淡水需求量,減緩超抽地下水地層下陷的現象,還 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#11.超抽地下水埋隱憂如何治本成關鍵 - 小世界周報

... 用途就是拿來抽取地下水灌溉農田,以及養殖漁業與畜牧,然而, ... 2021-06-26 蔡沛芸 949 Views 0 Comments issue_2269, 地下水, 地層下陷, 水井 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#12.沿海地層下陷區國土復育工程公眾參與及培力深耕策略研擬

深水養殖的技術開發及生態永續的觀念推展宣導,對地層下陷區的改善相信會有所助益。謝謝委員指教與肯定。有關生態養殖漁業之發展建議等相關事宜,除納入本研究報告建議 ... 於 books.google.com.tw -

#13.台灣西部沿海養遍地區轉型使用機制之研究 - CORE

部沿海地層下陷養殖地區產業競爭力與產業結構轉型,需針對當地養殖漁業的競爭優. 勢,引進與養殖漁業關連性高的產業,例如轉型成水產種苗中心,以增加養殖漁業的. 於 core.ac.uk -

#14.目錄 - 環境敏感地區單一窗口查詢平台

形瀉湖,則已闢建為鹽田或魚塭,外圍為重要的養殖漁業產區,. 也成為臺南市西部沿海地帶一大特色。 ... 過去此區因長期抽取地下水導致北門區為嚴重地層下陷區,. 於 eland.cpami.gov.tw -

#15.節能翻轉汙名,低環保產業微革命—養殖不抽地下水 - 農傳媒

養殖業在過往似乎總是背負著超抽地下水、導致地層下陷的汙名,雲林縣養殖漁業發展協會卻在2017年獲頒國家永續發展獎。2018年3月剛卸任的前總幹事王坤禾,對於養殖業的永續 ... 於 www.agriharvest.tw -

#16.地質新聞-屏東地下水鹽化嚴重影響農、漁業收成 - 地質知識網

屏東地下水鹽化日漸嚴重,除了會造成地層下陷之外,也會對養殖漁業、農業造成影響。環保署土壤及地下水汙整治基金委員會執行祕書蔡鴻德表示,地下水鹽 ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#17.李縣長參訪口湖下崙養殖漁業生產區推廣室內高經濟魚種設施

李進勇縣長表示,下崙海水統籌供應系統,提供優質海水供漁民養殖,漁民不用再抽取地下水,減緩地層下陷,更促進養殖魚種多元化發展,提高養殖水產品質衛生安全與價值。 縣 ... 於 agriculture.yunlin.gov.tw -

#18.自然生態養殖法 - 台灣好漁

台灣西海岸地層下陷嚴重,地層下陷主因來自於超抽地下水源,中南部地區會有枯水期,也就是缺乏雨水的時期,而養殖魚需使用大量的水,因此需要藉助使用地下水來維持 ... 於 www.asher.com.tw -

#19.嘉義縣沿海因養殖漁業大量抽取地下水,導致地層逐漸下陷

嘉義縣沿海因養殖漁業大量抽取地下水,導致地層逐漸下陷、地下水鹽化相當嚴重,並恐有發生海水倒灌之虞,要求相關單位研擬地層下陷之因應措施,保障居民 ... 於 www.wra.gov.tw -

#20.誰抽了地下水讓地層下陷? - 台灣醒報

政府官員卻還惡意的把治水無方的過錯全賴到農漁民身上,非常沒有擔當。 地層下陷防治四大方案. 為防治地層下陷,行政院早在民國80年即核定「養殖漁業輔導 ... 於 anntw.com -

#21.失落的地平線

蘭陽溪口(圖3)居於先天上的劣勢,加上養殖漁業的大量抽取地下水,使得海浦地漸漸消失,海水漸逼臨沙丘。屏東縣林邊、佳冬、枋寮等地區自1961年以來開始緩慢地層下陷, ... 於 web2.nmns.edu.tw -

#22.檢討改善大城鄉日趨嚴重之地層下陷問題 - 立法院

一、依據地層下陷監測資料顯示,彰化縣大城鄉為目前全. 國地層下陷速率最嚴重之地區,連續五年以每年十四點 ... 陷的關係,由台灣地層下陷趨勢與淡水養殖漁業之魚貨量. 於 www.ly.gov.tw -

#23.水權申請 - 臺南市一站式整合服務平台-線上申辦系統

... 水利局減免水權展限登記費、鼓勵農漁民使用地面水、創造雙贏局面為鼓勵大臺南漁業養殖使用地面水為主要水源,減少抽用地下水,達到防止地層下陷之成效,減少易淹水 ... 於 onestop.tainan.gov.tw -

#24.【台鋼】水源的強取豪奪 - 我們甚至失去了黃昏

但課本只告訴學生:這全因「當地養殖漁業超抽地下水」,卻從來不曾提問、解釋:「為什麼養殖業要抽地下水?」 地層下陷的最後一根稻草. 台灣的養殖產業可 ... 於 gaea-choas.blogspot.com -

#25.13水資源

(三)防治策略:以「適地輔導養殖漁業生產區」、「配合農地釋出政策,採發展許可制變更地層下陷地區土地使用」、「加強清理、取締及經濟與財稅手段」及「強化基本資料」 ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#26.淺談台灣地層下陷問題之衝擊及因應對策 - 工程資訊

然而在二十幾年前,政府提倡養殖漁業開始,沿海居民紛紛轉業從事養殖,大量使用地下水供應養殖魚池之循環用水,隨後發展經濟濱海工業區之成立,沿海之工業用水也大量取 ... 於 www.twce.org.tw -

#27.03.社會課本中的地層下陷 - 漁村風情-屏東塭仔村

因養殖漁業為人工開闢的魚塭養殖,在長期超抽地下水的影響下,導致地面向下沉澱、整體低於海平面。 但看了剛剛那張照片,大家一定會想問:可是只有正中間 ... 於 hellowenji.blogspot.com -

#28.【桃園社企小聚No.71】台灣好漁,打造友善養殖漁業

台灣好漁欲解決極端氣候帶來的淹水、缺水及超抽地下水引起地層下陷的問題,積極推廣「生態養殖工法」,以商業模式推動水資源保育與減緩地層下陷,同時 ... 於 usr.ncu.edu.tw -

#29.台灣的西海岸沈沒的地平線P.122 - 今周刊

為經營養殖漁業,人民向大海借取的地下水實在太過豪奢。 台灣地層下陷的軌跡基本上是一條由南到北的線圖。由屏東北上,下一個明顯的城鎮是布袋。 於 www.businesstoday.com.tw -

#30.地層下陷成因與防治

伴隨著經濟發. 展與養殖漁業的興起,台灣沿海地區的地下水超抽造. 成了嚴重的地層下陷問題。依據水利署歷年於全台之. 水準點檢測成果顯示,臺灣地區曾發生地層下陷地區. 有 ... 於 www.ciche.org.tw -

#31.養殖漁業區位調整與地層下陷管制—以嘉義縣東石鄉為例

本文以嘉義縣東石鄉養殖業者為例,在考量養殖漁業抽水所造成的地層下陷負面外部性後,探討業者應如何透過養殖區位的重新調整及現行休養魚塭的再利用來解決地層下陷問題。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#32.[議題]如果今天因為地層下陷嚴重導致養殖漁業式微| MES OEUVRES

在亞洲多以小型魚蝦貝類為主,如日本以養殖扇貝、牡蠣為多,泰國則是以蝦子為主,越南則是養殖鯰魚。在東帝汶則是結合農漁業,因為在濕季期間,稻田容易孳生蚊蠅,如果結合 ... 於 dw2012.wordpress.com -

#33.地層下陷必須面對的真相 - 人間福報

莫拉克風災造成嚴重損失,地層下陷問題再度引起國人注意。其實沿海低窪地區逢雨必淹已不是新聞,政府為解決難題在民國八十年即核定「養殖漁業輔導方案」,規畫設置養殖 ... 於 www.merit-times.com -

#34.超抽地下水的的影響及防治之道

學區內,無論淡水、海水以及廣鹽性(半鹹水)的養殖漁業,在此地均可見到。 ... 台灣地區目前地層下陷現象較嚴重的縣市有宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南縣、 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#35.文章- 農業科技決策資訊平台

大數據物聯網助攻水利署:智慧監測避免地層下陷危機 ... 發展養殖漁業對於日漸升高的糧食需求來說是一大解方,但在其快速擴展的同時也相對造成了許多問題,隨著養殖 ... 於 agritech-foresight.atri.org.tw -

#36.養殖面積 - 政府研究資訊系統GRB

本計畫考量目前已建置地層下陷監測系統之分布,難以確實釐清養殖魚塭集中區與地層下陷間之關聯性,本年度將協助漁業署於屏東沿海北部地區適當區域設置養殖漁塭集中區 ... 於 www.grb.gov.tw -

#37.南華電子報-平面畢業製作

現階段改善嘉義下陷地層,以輔導養殖漁業轉型抽取海水養殖為主,但面對極端氣候帶來的豪雨水災,利用地面上疏浚河道排水,達到互相制衡,是治理水患重要 ... 於 ecm.nhu.edu.tw -

#38.雲林的地層下陷原因?為什麼會超抽地下水?是因為養殖漁業還是 ...

雲林的地層下陷原因?為什麼會超抽地下水?是因為養殖漁業還是因為農業? 地下水. 0. PromotionBanner · Clearnote - 功能、使用方法點此 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#39.地下水災害篇之一

地層下陷. 民國40至50年代,台灣的民生及工業用水曾大量抽取地下水;近年來則是農業及沿海養殖漁業普遍抽用。地下水被過量抽取時,常衍生嚴重的後果,因此調查地下水 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#40.因此倚賴抽取地下水獲得水源,長期下來造成地層下陷的情況

水井封填減緩地層下陷 · 彰化並無穩定的自有水源,而沿海一帶養殖漁業的經濟活動興盛,再加上農業、民生用水需求量大,因此倚賴抽取地下水獲得水源,長期下來造成地層下陷的 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#41.政府跨部會統合成立地層下陷防治 ... - 行政院農業委員會漁業署

政府跨部會統合成立地層下陷防治推動委員會執行地層下陷防治措施已有初步成果 ... 推動,進行蔬菜產業專區及養殖漁業生產區的排水及水路瓶頸段的改善,以解決地層下陷 ... 於 www.fa.gov.tw -

#42.地層下陷- 翰林雲端學院

定義:指地面向下沉陷的垂直地表變形。 例子:臺灣西南沿海養殖業者超抽地下水導致地層下陷。 影響:海水倒灌、土壤鹽鹼化。 於 www.ehanlin.com.tw -

#43.養殖業大幅減少抽用地下水地層下陷趨緩

行政院農委會表示,由於養殖漁業大幅減少抽用地下水,沿海部分地區地層下陷已經趨緩,宜蘭已停止下陷。 根據水利單位檢測資料顯示,養殖魚塭集中的宜蘭地區已不再下陷,屏 ... 於 www.miobuffer.com.tw -

#44.國土保育專案小組查看屏東沿海超抽地下水引起地層下陷等情形

鑒於屏東沿海養殖魚塭大量抽取地下水造成地層下陷,「國土保育專案小組」召集人 ... 屏東縣佳冬鄉塭豐養殖漁業生產區現地查證,勘察農委會在屏東縣推廣海水養殖及塭豐 ... 於 www.ey.gov.tw -

#45.Q:西部沿海地區養殖漁業地下水使用情形?

為了避免養殖區超抽地下水減緩地層下陷,政府有關單位於養. 殖區推動各項地層下陷防治措施:. (一)限制地下水的抽取量,取締封閉違規使用的水井。 (二)開發替代水源如蓄水 ... 於 tmec.ntou.edu.tw -

#46.地形變遷- 彰化

二、地層下陷. 近年來由於沿海芳苑等地養殖漁業興盛,大量開發漁塭,因魚塭養殖需耗用大量淡水,而地下水具有定溫,開發成本低廉,故大量抽取地下水,依水資會(1990) ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#47.養殖漁業問題大解密!台灣養殖漁業目前所面臨的3大困境

台灣漁業雖仍以捕撈漁業為大宗,但為了永續利用海洋資源,養殖漁業的 ... 而大量超抽地下水,就容易衍生地層下陷、海水入侵及土地鹽化等環境問題。 於 micropctw.com -

#48.台灣好漁友善養殖健康生機魚 - Medium

台灣長期處於缺水狀態,因此養殖漁業高度地仰賴抽取地下水,然而過度抽取地下水,造成嘉義東石地層下陷相當嚴重,大雨一來必定淹水,只有遷村能夠解決淹水 ... 於 medium.com -

#49.養殖漁民背黑鍋 - 苦勞網

面對地層下陷的事實,政府除了要找出所有造成地層下陷的原因(非只養殖漁業),對症下藥。至於在水產養殖方面,除了參考改變養殖經營與土地經濟利用模式, ... 於 www.coolloud.org.tw -

#50.海水養殖當道北門凍陷- 地方- 自由時報電子報

養殖 產業近幾年來以推廣海水養殖為主、生態養殖為輔,市府漁業科統計今年 ... 三公分以上,經管制地下水權和推廣海水養殖,去年地層下陷速度已減緩至 ... 於 news.ltn.com.tw -

#51.台灣好漁友善養殖健康生機魚 - 生命力新聞

【記者林鉦翰、林宜萱/台北市報導】台灣西南沿海地區發展養殖漁業,超抽地下水導致地層下陷嚴重,關注此問題的陳敬恆,帶著改變土地與保護生態的 ... 於 vita.tw -

#52.彰化縣大城鄉養殖漁業海水供應規劃

地層下陷 防治資訊平台,目前網址架構於成功大學網域下。目前本網站更新主要目標在於提供更豐富的地層下陷防治策略,並展現過去國內辦理地層下陷防治成果。 於 www.lsprc.ncku.edu.tw -

#53.逢雨必淹屏東沿海房子越長越高 - 聯合報

國境之南,再暖再亮的陽光,都揮不去地層下陷的陰影。 ... 屏東是台灣養殖漁業的重鎮,屏東漁會表示,佳冬鄉塭豐養殖區的石斑及午仔魚,在大陸很受 ... 於 vision.udn.com -

#54.雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心九十二年度工作推動 ...

... 鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉與大成鄉等六鄉鎮,由於彰化沿海地區居民從事養殖漁業。其中淡水漁塭由於長期超抽地下水,導致地層下陷、海水入侵、地下水鹽化、海水倒灌. 於 www.govbooks.com.tw -

#55.適時調整不利農業經營區平衡養殖漁業及再生能源發展已申請綠 ...

有關媒體報導「鹽化農地種電大縮水土地活化淪空談」,農委會表示,107年3月16日公告修正「嚴重地層下陷地區內不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」之第8區至 ... 於 age.triwra.org.tw -

#56.彰雲嘉地區沿海嚴重地層下陷

「鄉鎮內水準樁測量在近五年內之地層下陷年平均速率大於十公分以上者」。 三、地下水管制與土地使用相關配套措施. 水為發展養殖漁業之必要條件,但是對於魚塭所需之用水 ... 於 www.sinotech.org.tw -

#57.「永續台灣看見重建」善用水資源發展產業 - 東網

有鑑於林邊、佳冬居民養殖戶於海堤私設取水管威脅海堤結構體,加上為節省取水成本抽取地下水造成地層下陷,行政院重建會協調農委會漁業署運用莫拉克 ... 於 hk.on.cc -

#58.屏東要「污泥噩夢」 還是「石斑養殖王國」? | 環境資訊中心

是不是繼續地層下陷、把門前再墊高、然後,祈求下一次颱風不要來. ... 漁業署2009/8/30新聞稿:養殖漁業災害低利貸款額度大幅提高,漁民復養信心大增. 於 e-info.org.tw -

#59.雲林一半向下沈淪農友:要解決問題靠補助沒用 - 上下游

地層下陷 從沿海轉向內陸雲林一半向下沈淪. 根據經濟部水利署和成功大學地層下陷防治服務團(簡稱地層下陷防治服務團)的分析顯示,早年養殖漁業 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#60.【新聞稿】空間計畫先到位,綠能發展不踩雷

因此「綠能發展區」如何不重蹈過去發展光電而犧牲農漁業的狀況? ... 雖然,「全國國土計畫」中的能源設施部門空間發展策略已有「利用地層下陷、不利 ... 於 www.civilmedia.tw -

#61.函釋新訊-修正「嚴重地層下陷地區內不利農業經營得設置綠能 ...

二、上開公告範圍之第8 區至第13 區等6 區,部分地區與養殖漁業生產區重疊,考量養殖漁業生產區為本會投入大量經費興建養殖公共工程建設、優化漁業 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#62.雲林縣國小教師地層下陷認知與國土保育態度之研究 - ntcuir

雲林縣. 內並無水庫供給所需水源,居民之用水來源以地下水為主,且農業灌溉、養殖漁業、. 畜牧業以及工業區等用水,也大多只能從地下水源取得,長年抽取地下水的結果,. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#63.全台4縣市下陷嚴重雲林奪冠- 話題觀察 - 中國時報

台灣西南沿海地區因發展養殖漁業,超抽地下水情況嚴重,數十年來地層不斷下陷,且下沉面積仍在不斷擴大。雲林為全台地層下陷速度「冠軍」, ... 於 www.chinatimes.com -

#64.廖啟明申請國賠遭台北縣政府拒絕陳情案

由: 行政院辦理地層下陷地區土地之整復利用, 迄未進行各權責機關之整合, 針對地層下 ... 不僅可以提升種苗繁殖與養殖漁業技術, 減少養殖面積, 減少抽取地下水,. 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#65.會思考的新聞/地層下陷怎麼救?台灣首創地下水補注工程

台灣地層下陷的問題愈來愈嚴重,尤其在屏東林邊佳冬一帶,養殖漁業超抽地下水,20年、30年下來已經使得當地地層下陷達3.2米。地層下陷不可逆,那國土 ... 於 www.setn.com -

#66.屏東沿海地區地層下陷防制對策之研究 - 中華鄉村發展學會

且分佈廣大、開發資金少,使得快速發展且有卓越績效的養殖漁業,在淡水供給量不足. 的情況下,不斷地超抽地下水,造成地層下陷,產生海水入浸、積水不退、土地鹽化等. 於 card.org.tw -

#67.綠色生態,太陽光電林邊光采濕地區域別 - 能源場域踏查

因林邊鄉養殖漁業繁盛,有很多的養殖漁業場都會超抽地下水,造成林邊鄉地層下陷日益嚴重,所以地方政府為了改善地層下陷的問題,近年輔導養殖漁業產業轉型為養水重電, ... 於 www.energyedu.tw -

#68.從地上到地下 另類水資源 - 台灣光華雜誌

在台灣,地下水似乎已與「地層下陷」劃上等號,西南沿海一畦畦養殖魚塭、日夜不停 ... 民國60年代,政府在西南沿海大力推廣養殖漁業,並開發海埔新生地給漁民養殖蝦、 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#69.農業與經濟Agriculture and Economics 37 2006

序號 標題 出版年 1 1975 3 2004 4 我國漁業補貼措施未來調適之芻議 2000 於 db1n.sinica.edu.tw -

#70.維護台灣沿海之永續發展必須重新擬定養殖政策及地層下陷防治 ...

二、養殖業、農業及工業抽取地下水對沿海地層下陷之影響台灣由於長年超抽地下水而 ... 對於離養所需投入之資金,根據漁業署2009年之漁業年報[34],當年之魚塭養殖業者 ... 於 www.worldcitizens.org.tw -

#71.治水難題!屏縣爭取11億審計部:效能未達5成 - TVBS新聞

屏東沿海低窪地區,每年難逃淹水命運,養殖漁業長期抽取地下水,導致地層下陷,其中佳冬鄉更是嚴重,因為養殖面積達5千公頃,縣政府為了減緩地層下陷 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#72.沿海低地環境改善之研究-以嘉義沿海魚塭區為例

臺灣西南沿海嚴重地層下陷區因地面水源供給不穩甚至缺乏,長期超限利用地下水資源造成地層下陷,而這些區域以養殖漁業和農業為主要經濟來源,如何減抽地下水和活化鹽化農地 ... 於 www.wrap.gov.tw -

#73."別再說與水共生" 屏東土地下陷危機居民力推產業轉型拯救家鄉!!

" 地層下陷 絕對不是當地養魚的人造成" 林邊鄉醫師 · 陳錦超 致力於家鄉展業轉型 ; 成立 · 文史工作室 與政府社區合作自救家園以生態建築取代耗水的 養殖漁業 改建防水抗澇高腳屋 於 www.facebook.com -

#74.超抽地下水的影響

地層下陷 · ○問題與防治方法 · ◎台灣鯛演進史 · ◎採收影片 · ◎參考資料. ◎超抽地下水的影響. 學區內,無論淡水、海水以及廣鹽性(半鹹水)的養殖漁業,在此地均 ... 於 www.nses.cyc.edu.tw -

#75.企業社會責任與水利社會下的漁業治理-以雲林麥寮六輕共存共 ...

然而因為政府在1955年開. 始一系列的地下水開發計畫,加上養殖漁業的興盛,卻使得麥寮地區在1990年. 代之後面臨嚴重的地下水超抽與地層下陷危機,導致水資源匱乏的困境再現 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#76.破碎島嶼悲歌嘉義下陷

農、漁業發展仰賴抽取地下水灌溉為. 主,漸漸地大家習以為常,也因為如 ... 的居住地,嘉義「地層下陷」早在20 ... 事養殖漁業開始迄今,不斷超收地. 於 source.newsaward.org -

#77.地層下陷- 教育百科

【例】這個村落因魚塭養殖戶超抽地下水而導致地層下陷。 ... 過量的地下水所致,若人口、工業、養殖漁業等繼續增加或發展,抽取的地下水量勢必有增無減,同時地層下陷 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#78.逢雨必淹屏東沿海房子越長越高|還我山河 - 願景工程基金會

國境之南,再暖再亮的陽光,都揮不去地層下陷的陰影。 ... 屏東是台灣養殖漁業的重鎮,屏東漁會表示,佳冬鄉塭豐養殖區的石斑及午仔魚,在大陸很受 ... 於 visionproject.org.tw -

#79.臺灣全志(卷5):經濟志.漁業篇 - 第 156 頁 - Google 圖書結果

民國 60 年代淡水魚塭養殖導引臺灣養殖漁業的發展,這 10 年間養殖面積與產量分別增加了 ... 在臺灣養殖漁業進入最興盛之時,臺灣西南沿海地區地層下陷情形卻日益嚴重。 於 books.google.com.tw -

#80.挽救沉沒的台灣海岸線工程師捲袖甘作賣魚郎 - B型企業協會

暖化帶來的海平面上升,加上台灣西海岸因養殖業超抽地下水,地層下陷更加劇 ... 陳敬恆解釋品牌創辦理念,三言兩語背後,是台灣漁業掙扎多年的困境,. 於 blab.tw -

#81.【TVBS】人跟房一般高!地層下陷嚴重年逾7公分- YouTube

http://news.tvbs.com.tw/life/665497房子只剩上半層在地面上!下半部因為 地層下陷 全在地底下,雲林沿海地區因為種植水田、 養殖漁業 的關係,20幾年 ... 於 www.youtube.com -

#82.替家鄉的驕傲去污名化:從「漁二代」的夢想,看見臺灣的全新 ...

提到佳冬鄉的養殖漁業,多數人腦海中的第一印象,就是這裡嚴重的「地層下陷」問題,而幾乎毫無懸念的,大部分人在課本內容、新聞報導的引導下,也會 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#83.發陷口湖 - PeoPo 公民新聞

為了減緩淡水養殖超抽地下水加劇地層下陷的情形,因此口湖鄉大力提倡鹹水 ... 總是居於弱勢,長久以來地層下陷的問題,常被歸咎於農漁業用水,事實上 ... 於 www.peopo.org -

#84.解決佳冬地層下陷周春米:供水站海水養石斑魚、午仔魚

縣府農業處表示,過往養殖戶習慣於堤外私設海水抽水管,衍生髒亂更造成淹水,88水災後化危機為轉機,投入建設目前全國規模最大「塭豐養殖漁業生產區海水 ... 於 today.line.me -

#85.充滿韌性的嘉義東石:淹水危機、養殖漁業變遷與塭仔老人家的 ...

由成功大學地層下陷防治服務團1991年至2017年之量測資料比較分析,嘉義地區26年來總下陷量在60公分以上之下陷區,涵蓋有東石鄉、布袋鎮、朴子市、 義 ... 於 www.thenewslens.com -

#86.台灣西南沿海養殖漁業休養補貼政策之探討 以嘉義縣東石鄉為例

地層下陷 ; 補貼 ; 養殖漁業 ; Ground subsidence ; Subsidy ; Aquaculture industry. 分享到. 摘要 │ 參考文獻(28) │ 被引用次數(1) │ 文章國際計量. 於 www.airitilibrary.com -

#87.感潮-嘉義地層下陷與生態養殖 - Team 20

... 使用地下水養殖,使有限的地下水資源更加匱乏,導致地層下陷、土壤鹽化與海水倒灌,若養殖漁業持續超抽地下水,魚塭也將面臨消失的可能。藉由生態養殖,引用海水, ... 於 www.team20map.com -

#88.工程師辭職創「台灣好漁」,打造可永續發展的養殖漁業 - 社企流

生命力新聞/林鉦翰、林宜萱台灣西南沿海地區發展養殖漁業,超抽地下水導致地層下陷嚴重,關注此問題的陳敬恆,帶著改變土地與保護生態的夢想, ... 於 www.seinsights.asia -

#89.政府主管機關欠農漁民一個道歉!轉載自水產電子報5/14/2011

長期以來農漁民一肩承擔不當超抽地下水導致地層嚴重下陷的罵名無力辯白。 ... 過去政府高層主觀認定養殖漁業是造成地層下陷的元凶,先射箭再劃靶,而 ... 於 oceaninc.pixnet.net -

#90.海水供應站不足養殖業喊增設 - 好房網News

縣府指出,沿海3鄉7處養殖漁業專區均以海水養殖為主,過去業者為抽取海水 ... 漁民最新鮮海水提升養殖品質,也解決長期來破壞海堤、地層下陷等問題。 於 news.housefun.com.tw -

#91.大量抽取地下水,導致出現大範圍的地層下陷現象..-阿摩線上測驗

( )臺灣因為養殖漁業的發展,大量抽取地下水,導致出現大範圍的地層下陷現象。請問:根據水利署的調查顯示,臺灣出現嚴重地層下陷的地區中,不包括下列何處沿海地區? 於 yamol.tw -

#92.防止地層下陷, 魚塭面積將減半, 農委會避免漁業 ... - 水產試驗所

防止地層下陷, 魚塭面積將減半, 農委會避免漁業成為台灣下陷元兇, 設置50個養殖漁業生產區, 輔導業著以循環水及公共給水替代抽取地下水。 · 報別:自由時報 · 版別:13. 於 www.tfrin.gov.tw -

#93.地層下陷防治教育訓練及宣導計畫(1/2)期末報告

工作成果( 1 )時問: 95 年 10 月 27 日(星期五) ( 2 )地點:海水養殖研究中心台西試驗 ... 之目標'特別感謝雲林縣養殖漁業發展協會的共同協助,體認節水養殖對於地層下陷 ... 於 books.google.com.tw -

#94.生態魚塭–多營養階的立體養殖系統 - 科技大觀園

養殖漁業 為了維持水質,採用不斷的大量換水的方式。 ... 長期以來,大量抽取地下水的傳統養殖模式,造成地層下陷、廢水汙染及病菌蔓延等環境問題。 於 scitechvista.nat.gov.tw