食農教育精神的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦豐年社寫的 思維決定出路:小鎮CEO的添農八部轉型學 可以從中找到所需的評價。

亞洲大學 休閒與遊憩管理學系碩士在職專班 陳崇昊所指導 陳幸敏的 以食農教育精神創作手作烘焙之報告 (2021),提出食農教育精神關鍵因素是什麼,來自於全球永續發展議程、食農、食農檢核表、手作烘焙。

而第二篇論文景文科技大學 旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班 顏建賢所指導 魏任鴻的 都會消費者參與食農教育活動效益之研究-城鄉互動觀點 (2016),提出因為有 食農教育、城鄉互動、參與效益的重點而找出了 食農教育精神的解答。

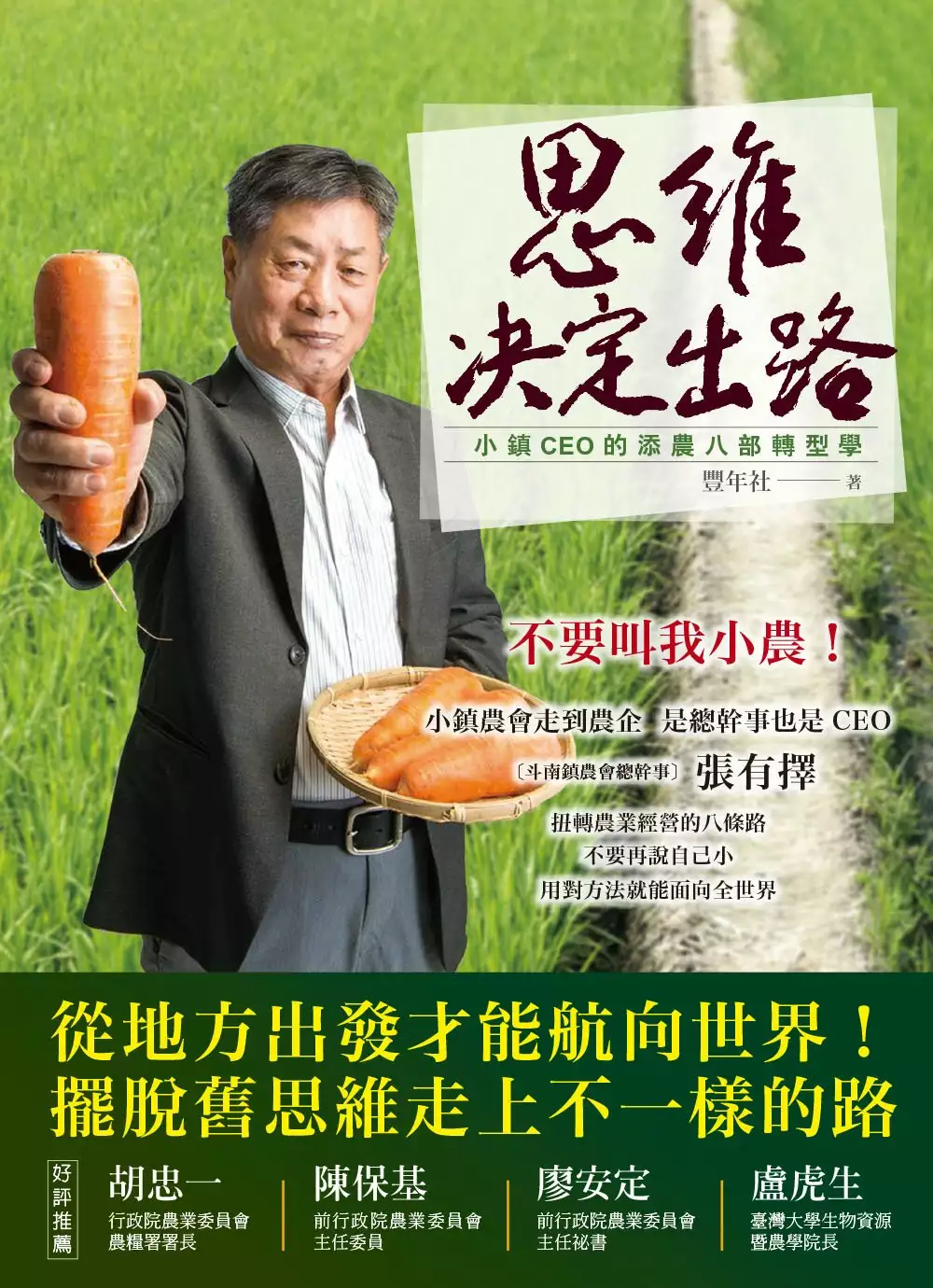

思維決定出路:小鎮CEO的添農八部轉型學

為了解決食農教育精神 的問題,作者豐年社 這樣論述:

帶著百年老店開快車的老司機 本書記錄了斗南鎮農會農會總幹事張有擇,將一個百年農會組織轉向現代化農企業的過程。 一個有百年歷史的農業組織也可以與新穎的現代化企業管理思維在一起,管理的奇蹟變革,不只發生在新穎的金融業、科技業或者製造業,也一樣可以出現在原本傳統保守的百年老店。 一開始由農人的類合作社組織起家,從日治時代的他里霧信用組合開始,經歷了土地改革、農業改革、進入WTO。 進入瞬變的21世紀,斗南鎮農會雖偏處島嶼西部,總幹事張有擇卻擁有超越地方的國際眼光,導入現代化管理作法,擦亮了百年老店的招牌。本書便從旁記錄了這樣的轉變。 從1919年「他里霧信用組合」成立至

今,斗南鎮農會成立將屆滿百週年。在總幹事張有擇先生領導下,持續推動金融改革、小地主大佃農、產銷履歷……等政策,並引進日本越光米,讓斗南鎮成為臺灣米產區的標竿,途中也感受臺灣目前的社會氛圍,為加強社會大眾與農業的聯繫,除了兢兢業業在農務本業上,也一直開展食農教育,讓社會大眾雙腳踏進農園,對於土地能有更切身的感受。 此外,一直不受到本國農業青睞的的根莖類作物馬鈴薯與紅蘿蔔,在張有擇先生的規劃下,亦拿下佳績,除了馬鈴薯成為國內最大產區之外,紅蘿蔔也創下外銷日本的紀錄。而這兩大作物的格外品,也由農會搓合轉給斗南的肉牛業當飼料,完整了農畜業經濟循環,達到雙贏的目標。當然,斗南的肉牛產業,也在如此經

營下灼灼發熱,直面進口牛肉的挑戰,走出自己的路。 一個地方性的農業組織,是如何從傳統的農人組合轉向為現代的農企業,這樣的轉型過程將會在歷史上寫上一筆,即將填補臺灣從日治時期迄今的農業組織研究的空白。 本書特色 1. 不同於一般商管書籍的case study,本書主角率領的不是跨國企業,也不是新穎的金融業、科技業甚至新創獨角獸,而是一個在他人眼中相對保守傳統的農會組織,卻可以展現出新穎的管理思維,更重要的是,他也成功了! 2. 本書可也是傳產組織領袖的求生攻略本,面對變動頻繁的現代社會,如何把有年紀的組織成功轉向。 3. 農業政策研究者的第一手史料。

作者簡介 繼往開來 臺灣農業媒體的先驅 豐年社 財團法人豐年社成立於1951年,長期以來發行農業技術及推廣等相關刊物,包含《豐年》、《鄉間小路》雜誌、農業專業書籍等,及農業內容新媒體平台—「農傳媒」,全面且持續發揮農業資訊傳播、推廣的能力。 第Ⅰ部 添農首部曲:詠讚沃土藏農之地 樞紐要地,優異天然條件結合交通 勇於面對WTO,招募年輕新佃農力挽狂瀾 推動農業轉型,企業化經營因應危機 加碼投資技術升級,精緻稻米產業無畏競爭 第Ⅱ部 添農二部曲:認識與農共生之人 臺灣農會特殊,綜合多目標功能 農業轉型,農會功能也持續變遷 加入WTO,農會及農業直面挑戰 提升金融服務

,轉型的第一步 回歸本業,須茁壯經濟事業 逆向思考,「低經濟作物」不是沒市場 以身作則,用信任與農民搏感情 全年無休,斗南鎮農會是服務農民典範 建立學習型組織,領導者學習精神帶動 與農共生,農牧整合看到新亮點 第Ⅲ部 添農三部曲:思索見農在田之策 突破小農瓶頸,農會整合當中心 農業經營專區,專業分工打團體戰 筍農落實共選共計,農會負責打通路 選別是關鍵,評級員須公正懂溝通 安定基金穩定價格,多元通路創造農民利益 賺錢非目的,創造農民利益為重 不追求收穫量,契作挑戰越光米 農友教學相長,透過契作提升品質 契作價格,只有地板沒有天花板 單一產區優勢,可落實客製化 第Ⅳ部 添農四部曲:打造神

農擺尾之勢 不再負面,本土牛肉與和牛對決 資源循環整合,農業格外品還要再利用 清運格外品,畜牧業成契機 市場區隔差異,臺灣牛不與進口牛拚低價 和牛吃稻草,臺灣牛吃格外品 畜牧排遺有去處,有機肥回歸土地 降低化肥使用,牧場成隱形推手 結合產銷履歷,芸彰牛無可取代 第Ⅴ部 添農五部曲:勇展飛農乘雲之姿 農產品身分證,產銷履歷保證消費者信心 師法日本,讓農業生產可追溯 風光銷日,紅蘿蔔作前鋒 農業革命,從裡作作物扭轉傳統 走出產銷困境,強調生產品質直面通路 數字管理,企業化經營落實專一精神 科技與資訊,兩工具降低生產成本 十年一劍,產銷履歷擦亮斗南招牌 第Ⅵ部 添農六部曲:修煉畫農點金之術

斗南傳奇,從農可年收百萬 駕坦克到開農機,戰車連長退伍從農 專業代耕隊,整合破碎農地才有效率 產銷履歷,斗南馬鈴薯市占第一 農會的肩膀上,返鄉青農扛起馬鈴薯CEO 講績效管理,務農也能像科技業般分紅 農會做核心,串連青農打造A-Team 農會帶頭,信任專業秧苗場分工 第Ⅶ部 添農七部曲:培養愉悅農門之心 食農體驗,來第一線看最真的農村 他山之石,觀摩日本食農教育精神 從點到線,越光米帶動在地小學參與 從線到面,食農教育體現在田間教室 從農產品到臺灣牛,期待能提升肉牛自給率 第Ⅷ部 添農八部曲:開拓農創未來之機 高齡化少子化,農村人口危機 關鍵2025,人口從高峰下滑 社會5.0,臺灣農

業.未來轉捩 農業×資訊,智慧型農業企業化 市場前景看好,智慧型農業百家爭鳴 小型無人機,精密農業進行式 以日本為師,斗南要朝智慧農業邁進 崙仔溪生態區,科技與生態並行 穩紮穩打,添農八部讓斗南再升級

食農教育精神進入發燒排行的影片

《落實在地農產供應學校中央廚房》

~高金素梅2021.05.12

原鄉學校及偏鄉學校多位於農產品之生產地,如果教育部在《推動偏鄉學校中央廚房計畫》,沒有整合農委會的「有機農業」及「三章1Q」政策,以及原民會所輔導「友善農耕」計畫,又怎麼能夠制定出符合原鄉及偏鄉學校的營養午餐政策呢?

「採用在地農產品」,一直以來是我就「原鄉農業」的議題質詢農委會的核心,終於在今年行政院推出了《食農教育法》草案,其中將「優先採用在地生產之農產品,並鼓勵農產品的產地消標示」的精神入法。

這不僅能促進國內糧食消費,更能提升食品安全及食物里程的環保觀念。如此一來,能大幅降低運送過程的碳排放量,希望「台灣的人均碳排放量是世界平均的兩倍」的數據能逐漸縮小!

《食農教育法》雖尚未進入立法院實質審查,但教育部現在馬上能做的是滾動式修正《推動偏鄉學校中央廚房計畫》,使原鄉學校及偏鄉學校能「採用在地生產之農產品」。

教育部次長針對我的質詢及具體建議,頻頻點頭及表達認同,並允諾我兩個月內進行跨部會研商與規劃。

[祖靈之邦 為人民服務]

https://www.facebook.com/giwashome

以食農教育精神創作手作烘焙之報告

為了解決食農教育精神 的問題,作者陳幸敏 這樣論述:

國內外面臨糧食危機、食安問題、新冠肺炎疫情、烏俄戰爭等使糧食危機更加嚴重,積極推動「 2030 年全球永續發展議程」SDGs(Sustainable Development Goals)和食農教育(Food and Agriculture Education)。本研究動機為希望藉由開發創意食譜的製作過程,及透過「食農檢核表」,了解材料及完成後的產品是否符合當地食材、環境友善、食品安全及健康飲食理念,以達到永續發展目標(SDGs)和食農教育精神。研究對象為研究生授課學生,問卷調查結果顯示:在符合SDGs和食農精神方面,利用「食農檢核表」(一)7種產品符合14項項目,符合率為92.9%以上。 (

二)在環境友善和珍惜資源之目標裡,調查結果顯示符合5項項目,符合率為100%。(三)透過研究生授課的課程,讓學生學習在日常生活中運用在地食材烘焙食品,積極將食農精神傳遞給眾人知道。(四)其中更有2項產品高達6至7位學生有意願在家嘗試試做,且答對「食農檢核表」的檢核項目達84%以上,故研究生之產品有效達到宣導食品安全與健康飲食之目的。研究建議:(一)發現成本差異有可能會造成使用意願降低,進而對農民或業者來說,造成降低種植或製造生產的意願,建議相關政府單位應列入研究計畫,希望未來能得以改善。(二)售價太高,容易造成國民所得較高者願意購買,一般消費者望塵莫及,如何讓一般消費者也願意購買,會是我們未來

努力的方向之一。

都會消費者參與食農教育活動效益之研究-城鄉互動觀點

為了解決食農教育精神 的問題,作者魏任鴻 這樣論述:

食農教育現行推廣模式大部分以地方政府、農業單位與教育單位推廣較多,包括從國中小學營養午餐透過地方政府與農業單位合作,提升營養午餐食材使用在地食材的比例,從校園日常飲食著手。食農教育推廣除了政府與教育單位辦理推廣活動外,近年來歐美、日本等國家藉由Growing Home、Orange fiber、Ooooby、JA(Japan Agricultural Cooperatives)等民間團體組織協力推動食農教育、在地飲食、地產地消與有機農業活動,並成功帶動消費者接觸飲食教育與在地農業發展促進城鄉互動並產生正向的參與效益,並透過辦理活動振興地方發展。本研究透過食農教育活動,探討都會消費者參與食農教

育活動在參與前後及多次參與的認知、態度、行為的改變,以問卷調查與參與觀察方法進行研究。研究結果顯示消費者因為直接性的體驗、產地消費與農事生產者互動更清楚其生產理念,原本對食農教育僅只於飲食教育的想法,活動後對於飲食教育與農業體驗的關聯與重要性有顯著的提升。更於食農教育活動的過程中,親身農事體驗體悟生產者的辛勞,日後再參與活動之意願和關注食農教育相關議題和城鄉互動的態度有顯著的改變。