食農教育理念的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦財團法人農村發展基金會寫的 共好食代:全方位食農教育行動 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹市內湖國小108 年度食農教育亮點學校申請計畫也說明:(二)新竹市政府108年01月11日府教體字第1080017112號。 二、 計畫目標:. (一) 落實環境教育理念,透過課程與實作進行人與土地的 ...

國立虎尾科技大學 休閒遊憩系碩士班 林俊男、黃士哲所指導 陳建宇的 廚師作為修補食農(關係)斷裂的中介者角色之研究–以膳馨餐廳鄭乃綱廚師為例 (2019),提出食農教育理念關鍵因素是什麼,來自於廚師、食農教育、代謝斷裂、食農斷裂。

而第二篇論文國立臺北大學 金融與合作經營學系 方珍玲所指導 歐峻程的 消費者對在地食品購買意願及影響因素之探討 -以黃豆食品為例 (2017),提出因為有 在地食品認知、在地食品態度、消費者需求、購買意願的重點而找出了 食農教育理念的解答。

最後網站雲科食農攝影研習推廣食農教育理念-雲林新聞網 - YouTube則補充:為了推動 食農教育理念 ,雲林科技大學與鎮西社區發展協會合作,舉辦了一場有關食農基地的攝影課程,希望讓民眾通過拍照記錄方式,來認識更多正確的食農 ...

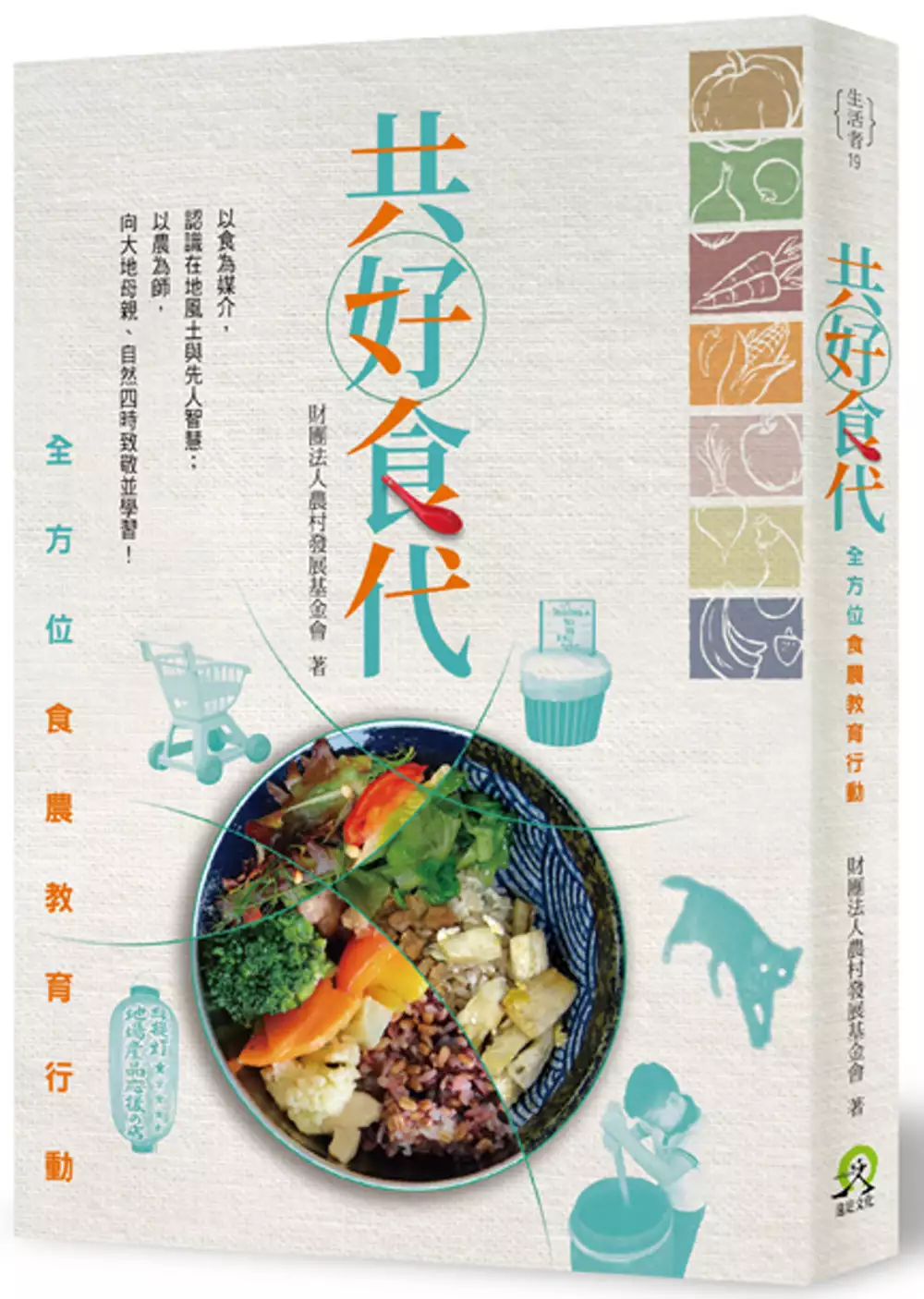

共好食代:全方位食農教育行動

為了解決食農教育理念 的問題,作者財團法人農村發展基金會 這樣論述:

★日本傾全國之力推動食農教育,從一顆種子變成一桌子菜餚,教會孩子深刻體驗生命歷程、大自然的不可違抗;因為親手栽種,原本討厭的蔬果變得格外珍惜,開始懂得感謝為自己烹調的人了!甚至,進而解決了農產品地產地銷問題,增強了社區凝聚力,把農村救了起來…… 推動飲食教育,幾已成為全球性風潮。近年來,食農意識也逐漸在台灣萌芽。但是,食農教育究竟是甚麼?台灣社會常說以食為天,卻長期忽略飲食與土地、文化、環境生態……等的連結,農業處境又日益困窘,要如何落實食農教育?在哪裡推行、如何推行才能最具成效? 全書分三大部分:一、理念篇:藉食農大國日本的政策、理念,充分闡述食農的真義;二、他山之食:介

紹美國、日本、義大利、英國、泰國等不同國家的相關政策、踐行方式,藉他山之「食」,以為台灣不同面向的學習;三、在地實踐:包括校園小革命、民間大步走與生活行動派,深入報導台灣在地,包括:中小學、企業組織,甚至家庭,努力推動食農教育的特色與成效;更有民間企業充滿活力的食農小革命、大學生自發性共食的食農學習,以及在家庭日常飲食中,潛移默化的飲食教育。 全書涵括不同面向、不同層次實踐的食農教育理念,更有各具創意的推動方式,甚或令人動容的故事在其中。無論是他山之食,或台灣在地的各式範例,以食物為媒介,向土地學習,重新認識在地的風土文化、環境生態與四時變化;更以農為師,食物不再只是滿足口腹之欲,更是對

大地母親、對先人智慧的學習與永續傳承。 本書特色 飲食文化,紮根於當地的自然、風土與歷史之中。食農教育也不只是對於食物的感知、情感記憶,食農教育更強調透過動手做、親身的體驗,整體提升及深化社會大眾對於健全之飲食選擇、支持在地生產與在地消費,促進地域農產品的消費,活絡在地經濟,傳承與創新飲食文化等理念與行動。而推動食農教育,可據以展現社會對於健全的飲食生活、飲食文化傳承、環境永續,以及在地農業振興的期待與重視。 名人推薦 王志文(農訓協會秘書長) 月足吉伸(中華MOA協進會理事長) 陳藹玲(富邦文教基金會執行董事) 莊祖宜(作家) 曾旭正(國家發展委員會副主委)

董時叡(中興大學生物產業管理研究所/興大有機農夫市集發起人) 劉昭儀(我愛你學田市集創辦人) 蔡培慧(立法委員、世新社發所副教授) 賴青松(穀東俱樂部農伕) 盧虎生(台灣大學生物資源暨農學院院長)

食農教育理念進入發燒排行的影片

為減少疫情期間虧損,許多Fine dining餐廳雖推出精緻餐點外帶、外送服務,但營業額仍只有原本的三到四成。餐廳Embers提出新策略,花了三週規劃,和多家餐飲業者與在地小農合作,推出訂閱制,會員每週將收到不同的食材與半成品,透過線上影片、音頻和直播教學,在家自己動手體驗,同時讓餐廳原本想傳遞的理念與價值,在疫情暫停營業的當下,也能用這樣的方式與消費者溝通互動。

天下雜誌video製作 製作人/李洛梅 採訪撰稿、企劃/張涵青 視覺統籌、攝影剪輯/俞子堯

#Embers #土然巧克力 #豆芳華 #finedining #疫情 #訂閱制 #餐飲業 #食農教育

►按小鈴鐺通知 搶先看,精采獨家全面掌握!

►需要字幕的朋友,請記得開啟CC字幕 !

=================================

更多精采內容請見:

◎天下雜誌:http://www.cw.com.tw

◎天下雜誌video:http://www.cw.com.tw/video

◎天下雜誌video FB粉絲專頁:https://ppt.cc/flhPQx

◎天下雜誌IG http://bit.ly/2R6jfL6

◎天下雜誌網路書店:https://www.cwbook.com.tw/

廚師作為修補食農(關係)斷裂的中介者角色之研究–以膳馨餐廳鄭乃綱廚師為例

為了解決食農教育理念 的問題,作者陳建宇 這樣論述:

受到資本主義的影響與科技的進步,農業轉變為工業化生產模式,成為工業化農業,生產者為了追求更高的效益,使用大量的藥劑與科學的方式來維持品質與產量,同時也失去了生產價值。而消費者對於食材的選擇往往也喜歡挑選物美價廉的產品,很少會去注重其產地、來源甚至是生產方式,即使想要知道上述資訊,也只有少數的廠商有標示,使得消費者對於食農的生產價值與意義變得更加模糊。而生產者也因為專業的分工化與快速的產銷通路,使生產者無法將自身的生產理念傳達給消費者,造成生產端與消費端產生食農斷裂的問題。我國政府也意識到此問題,並推行食農教育多年,仍舊發生眾多的食安事件。因此本研究重新思考,是否能以不同的核心出發,找出食農教

育的癥結點,並欲透過廚師作為中介者的角色修補斷裂,其原因是因為當今飲食為外食居多,最直接接觸到食物的場域也是餐廳,而廚師不僅擔任了生產者與消費者之間的中介者,同時也是採買食材的消費者,與製作料理的生產者。因此本研究將探討廚師可以透過哪些方式修補食農斷裂,以及與食農教育理念之間的互補性。研究對象選以台中膳馨餐廳鄭乃綱廚師,並使用半結構深度訪談法與編輯式分析法,可以分析出廚師達到修補斷裂的手法有「探尋有理念/特色的生產者與食材」、「保存傳統/在地飲食文化」、「體現食材原味」、「融合創意(作)元素」、「傳遞食材生產與料理創作理念」、「體現餐點差異性」;沒有達到修補斷裂的行為有「找尋高配合度的合作廠商

」;另外在互補性的部分,可以導入食農教育的概念為「政府訂定強制規範」、「探尋有理念/特色的生產者與食材」,能導入修補食農斷裂的理念有「地產地消」、「全食利用」、「家人共食」、「原味感官體驗」、「多樣性」。兩者都有提出的理念有「文化傳承」對應「保存傳統/在地飲食文化」以及「農業食物」對應「體現食材原味」。

消費者對在地食品購買意願及影響因素之探討 -以黃豆食品為例

為了解決食農教育理念 的問題,作者歐峻程 這樣論述:

近年來,由於食安問題越來越多在地食品越來越受到重視,從認識到推廣食農理念是台灣現在所要面對的,但隨著網路的發展使得食農教育理念迅速擴展中,台灣雖然起步的比日本、美國、歐洲或是其他國家晚很多,但成長力仍不可忽視,如何從食農教育角度推廣在地食品使消費者增加購買在地食品之意願變得十分重要,因此本研究以食農教育中在地食品理念出發,希望透過消費者在地食品認知影響在地食品態度與消費者需求,進而了解消費者在地食品購買之意願。本研究以問卷的方式進行抽樣,針對消費者行為意願問卷調查,總共回收問卷為654份問卷並扣除無效問卷,共計回收有效樣本問卷為402份,有效樣本百分比約為61.46 %,並進行敘述性統計分析

與迴歸分析。結果顯示,在台灣透過食農教育理念傳達在地食品之想法,在消費者在地食品認知對於消費者在地食品態度及消費者需求會呈現顯著且正向之反應,並發現消費者不同的在地食品認知對於消費者在地食品態度及消費者需求會顯著的影響消費者在地食品購買意願。且從問卷基本資料及在地食品購買情形中發現台灣女性、年長者、教育程度較高者及所得較高者會比較願意消費在地食品,與許多過往文獻結果相符。

食農教育理念的網路口碑排行榜

-

#1.單元名稱:《 「農」情蜜「藝」 》 對於池上的孩子而言 - 教育處

一、教學設計理念說明:. 對於池上的孩子而言,土地與人的關係是十分親密的,為了讓學生能有更. 深刻的體認,因此我們決定要推展食農教育。食農教育最重要的學習特. 於 co.boe.ttct.edu.tw -

#2.立法院委員楊瓊瓔等16 人擬具「食農教育法」草案

法規名稱:食農教育法提案日期:中華民國110 年5 月31 日提案字號:院總 ... 安全等理念,重新找回對環境生態之情感與倫理,進而達到永續發展之目的。 於 www.lawbank.com.tw -

#3.新竹市內湖國小108 年度食農教育亮點學校申請計畫

(二)新竹市政府108年01月11日府教體字第1080017112號。 二、 計畫目標:. (一) 落實環境教育理念,透過課程與實作進行人與土地的 ... 於 study.hc.edu.tw -

#4.雲科食農攝影研習推廣食農教育理念-雲林新聞網 - YouTube

為了推動 食農教育理念 ,雲林科技大學與鎮西社區發展協會合作,舉辦了一場有關食農基地的攝影課程,希望讓民眾通過拍照記錄方式,來認識更多正確的食農 ... 於 www.youtube.com -

#5.食農教育串連產地到餐桌,好好吃飯從小教起 - 方格子

同時,農委會為使食農教育的理念融入日常飲食習慣,推行每月15日為「食物日」,希望民眾可以記住「在地食材當季吃、揪人共食快樂吃、原型食物真好吃、不要 ... 於 vocus.cc -

#6.食農教育- 三光米-台灣米之光

食農教育. 食農教育是一種學習體驗,參與者經由與食物、飲食工作者、動植物、農民及自然環境互動的體驗過程,認識在地農業、正確的飲食及生活方式,深入了解友善農業對 ... 於 www.sgrice.com.tw -

#7.食農共生、臺北人安心吃

推廣食農共生的消費理念. 自主管理. 安心生產. 安心吃. Page 12. 臺北市政府. 食農共生、. 臺北人安心吃. 跨域合作計畫. 產發局. 商業處. 教育局. 於 www-ws.gov.taipei -

#8.「零飢餓」食農教育課程提醒農村居民及高齡者注重健康與營養

... 農業」等六大目標為核心,為普及農村社區食農教育理念,並響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)第二項之「零飢餓Zero ... 於 www.thehubnews.net -

#9.一所學校建構校本課程推動食農教育之探究

態資源,因此學校團隊從友善環境及營養健康的理念出發,建構食農教育校本課. 程。 個案學校推動的「食米食農學園計畫」的理念是基於全人教育:「自發」、「互. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#10.大有國小食農教育

嘉義縣中埔鄉大有國民小學食農教育 一、依據:行政院農業委員會「食農教育紮根推廣計 ... (三)使食農教育理念從學校教育出發並增進與家庭、社區連結。 於 www.dyps.cyc.edu.tw -

#11.108 年食農教育推廣計畫(教學設計組)研提原則

多元食農教育教材」,行政院農業委員會(以下簡稱農委會)為推廣食農教 ... 育理念,期能提升大眾注意健康飲食並支持國產農產品,推動全民食農教. 育運動。 於 tech.nfu.edu.tw -

#12.共好食代: 全方位食農教育行動 - 讀書共和國

全書涵括不同面向、不同層次實踐的食農教育理念,更有各具創意的推動方式,甚或令人動容的故事在其中。無論是他山之食,或台灣在地的各式範例,以食物 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#13.從產地到餐桌食農教育體驗活動

從產地到餐桌的食農教育活動,現在讓學童、親子、民眾都能夠了解食物的產銷 ... 四章一Q標章的意涵,以拓展食農教育理念,達到向下扎根之功效,農委會 ... 於 www.foodsafetylife.com -

#14.食農教育:農事採摘與體驗廚房 - 晁陽綠能園區

雖然台灣近幾年食安問題頻傳,但也因此帶來正面效益,譬如──日漸重視食農教育,並且在民間及學校開展出各式推動手法。所謂的「食農教育」,就是要重新建立人與食物、人與 ... 於 www.solarfarm.com.tw -

#15.食農教育課程架構 - Patriziascialla

食農教育 之課程目標,係期望教師能由「 健康和永續」二大核心理念出發,透過各種教學活動,引發並充實學生食農知能與正確價值觀,使學生在面對食農相關議題時,能具備改善 ... 於 patriziascialla.it -

#16.食農教育,就從魚菜共生開始! - 中平國小

依杜威的理念而言,學校要能設計出一套豐富的學校課程,除了要將學生的學習. 內在趨力與動機興趣列為首要的考量之外,教師必須改變只重視教室裡教科書單向講. 述與反覆機械 ... 於 www.cpes.tyc.edu.tw -

#17.食農教育 學食育,培養孩子好食慾 - Medium

在這樣的背景下,「食育」也成為近幾年不斷被呼籲且大力推動的一項教育理念,為的無非就是讓孩子學習正確的飲食、農業教育,進而更加重視自己所吃下肚的食物,以及了解 ... 於 medium.com -

#18.食農教育—參訪瑞平國小有感 - 綠色學校

瑞平國小地處台61線沿線的偏遠小學校,但是在施校長認真規劃下,希望秉持劉老師當初設置有機農場的理念,讓全校90位孩子都能擁有自己的快樂農場,有「動手 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#19.食農教育推廣的核心概念 - myMKC管理知識中心

食農教育 是一種強調「親手做」的體驗教育,學習者經由親自參與農產品從生產、處理,至烹調之完整過程,發展出簡單的耕食技能(董時叡、蔡嫦娟,2016)。在 ... 於 mymkc.com -

#20.10801_食農嘉年華同學心得全文版一、食農教育組學習心得

而過程中我也認識到了食農教育的重要性,因為這樣一來我們就知道原料來源. ,原料成分,使我們吃得安心健康,食物森林就是其中的一環,我們自己去採. 集那些香草植物,自己 ... 於 history.ntpu.edu.tw -

#21.食農教育的實踐精神:讓「吃」變得更有趣

兒童食育協會的理念是用寓教於樂的方式,協助每個孩子自主學習選擇適當的食物,以優秀的選食力來維持身心健康,進而影響周遭社會甚至大至農漁業環境。協會 ... 於 twfooducation.org -

#22.關於本站 - 食農教育教學資源平臺- 行政院農業委員會

真正深化的食農教育,其實就是在建立人與食物、人與土地、人與文化的關係,了解自己吃的食物、了解農業活動與價值,並對農業及其生產者有更豐富的認識。 於 fae.coa.gov.tw -

#23.全臺第一場「零飢餓」食農教育課程 - HiNet生活誌

記者陳愛金/ 雲林報導[廣告] 請繼續往下閱讀「食農教育法」已 ... 目標為核心,為普及農村社區食農教育理念,並響應聯合國永續發展目標(Sustainable ... 於 times.hinet.net -

#24.餐桌上的食物,你會關心什麼呢? - 農業科技決策資訊平台

食物要如何選擇呢?這部分往往與社會、農業、個人息息相關,我國農業部門近年來積極推動全民食農教育,希望協助建立生產者與消費者間的連結關係, ... 於 agritech-foresight.atri.org.tw -

#25.食農教育動起來認真學吃飯| 滕淑芬 - 遠見雜誌

並計畫陸續號召「100位食育大使」加入,走入社區,推廣「吃在地、趁當季、愛土地、不浪費、親手做、樂分享」的理念,用吃改變自己、改變台灣、甚至 ... 於 www.gvm.com.tw -

#26.大學生對食農教育認知之初探 以明新科技大學企業管理系學生 ...

企業管理系日間部學生對食農教育的認知及辦理蔬食講座之成效,採用文獻探討方 ... 食農教育算是一個廣泛定義的名稱,此理念的建立是在,受了美國營養學和農業素. 於 ba.must.edu.tw -

#27.轉知行政院農委會辦理106年度食農教育推廣計畫(學童組)體驗 ...

... 同時藉由到農村體驗生產至銷售的過程,認識在地農業及飲食文化、培養在地低碳的飲食習慣、瞭解驗證標章的意涵,以拓展食農教育理念,並達到向下扎根之功效。 於 www.ykes.tn.edu.tw -

#28.臺灣食農教育推廣現況 - 臺中區農業改良場

「食農教育法」草案第一條說明,食. 農教育係指培養國民基本農業生產、農產. 加工、友善環境、食物選擇、餐飲製備知. 能及實踐,增進飲食與農業連結之各種教. 育活動。本法 ... 於 www.tdais.gov.tw -

#29.課程大綱

4藉由家家有盆菜的實踐,了解儒家孝悌文化的創見與傳承. 課程大綱, 1食農教育理念 2認識作物生長流程 3農業四生概念 4農地規劃及農務體驗 5低碳飲食輕食料理實作. 於 school.mhchcm.edu.tw -

#30.都市中的食農教育

關的經驗及知識的設計與傳承,培養兒童、. 學生和消費者具有地產地消、食材營養與. 安全、農業體驗、生命教育等理念的綜合. 學習歷程。 先進國家這幾年都是先從「食育」開. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#31.食農教育法上路認同在地農業培養正確飲食觀 公民素養 公民 ...

近幾年,無論是公家單位或民間團體都在討論「食農教育」,也讓一般大眾開始認同食農教育的理念。《食農教育法》於今年四月十九日經過立院三讀通過, ... 於 www.mdnkids.com -

#32.臺中市校園食農教育展成果實踐從種子到餐桌之健康飲食理念

其中,臺中高工結合特教班課程,透過食物種植、調製烘焙與行銷活動,串連食農教育的意義,亦建立學生健康飲食習慣;大雅國中則由班級主動認養耕地,食材的種植與健體領域、 ... 於 foodedu.tc.edu.tw -

#33.食農教育推廣有成官田國小獲「未來教育台灣100」企業特別獎

台南市官田國小推廣食農教育,融入科技和國際文明素養,在地蓮接軌國際,學生於校園500坪幸福農場,以益生菌種植超過30種蔬菜、水果,一步一腳印, ... 於 www.chinatimes.com -

#34.落實農業永續發展的關鍵工具:食農教育法/陳玠廷

時值我國《食農教育法》於立法院三讀通過,筆者認為這對於我國農業的發展,扮演了 ... 已是大家都能夠琅琅上口,並在理念上接受的概念,我們的消費選擇會對整體生產的 ... 於 www.agriharvest.tw -

#35.111 年食農教育推廣計畫徵案簡章

以期引導申請單位提出計畫,透過食農教育的推動達成:增進. 大眾對於在地農業、農產品及食品產製儲銷過程循環的理解及關心;. 並以終身學習及全民食農教育之理念,增進 ... 於 www.npust.edu.tw -

#36.食農教育:一場日常生活的革命 - 主婦聯盟

△新竹市科園國小與新竹分社長期合作,推廣綠食育理念,推廣員帶領四年一班學生透過「種子想開花」趣味活動學習植物生長要素、也用觸覺嗅覺等感官仔細辨認蔬果。活動結束後 ... 於 www.hucc-coop.tw -

#37.台東縣府辦理食農教育講堂,小農與農場業者體驗幸福農遊

... 體驗遊程設計與內涵,7日在初鹿休閒農業區辦理「食農體驗╳幸福農遊」食農教育講堂,以初鹿牧場為例,探討如何規劃農業遊程,拓展食農教育理念。 於 efarmer.taitung.gov.tw -

#38.緣起 - 屏東縣食農教育網站

歐美日各國政府除了鼓勵蔬果箱宅配、農場自售、社群支持型農業與農夫市集等在地化的農業產銷體系之建構外,更深深感知農事和飲食公民教育之重要性,因此食農教育(food and ... 於 www.ptffp.com.tw -

#39.01【2022年綠色飲食生活圈食農教育示範計畫】

為捲動更多人投入綠色飲食教育,主婦聯盟於2014年起推動《食農教育基本法》立法運動,2015年提出「綠色飲食生活圈」的理念,期許連結更多行動夥伴,讓 ... 於 www.huf.org.tw -

#40.雲科大食農攝影研習推廣食農教育理念 - 鑫傳國際多媒體科技

為了推動食農教育理念,雲林科技大學與鎮西社區發展協會合作,舉辦了一場有關食農基地的攝影課程,希望讓民眾通過拍照記錄方式,來認識更多正確的食農 ... 於 news.st-media.com.tw -

#41.食農教育法通過後的下一步 - 社會創新平台

文/吳碧霜.主婦聯盟環境保護基金會執行長、張玉鈴.基金會行政主任照片.圖/基金會提供日本於2005年通過「食育基本法」,是全球第一個將食育入法的 ... 於 si.taiwan.gov.tw -

#42.特刊第49號-食農教育小故事-校園篇 - 桃園區農業改良場

從「做中學」看永安國小食農教育的理念與實踐方式 PDF. 中埔山下田園~辛亥開心農場 PDF. "社區就是教室.生活就是學習"將食農教育扎根在高中校園 PDF. 於 www.tydares.gov.tw -

#43.雙爸:食農教育從一起動手做晚餐開始 - 信誼好好育兒

台灣,雖然《食農教育法》尚未三讀通過,但農委會自去年10月起將每月15日訂定 ... 在地食材當季吃、揪人共食快樂吃、原型食物真好吃、不要浪費食物適量吃」的理念。 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#44.緣起及背景說明面對食安問題日益嚴重 - 衛生福利部國民健康署

起試辦學校有機午餐,推廣校園食農教育,並配合102 年12 月18 日公布修 ... 各項軟硬體基礎上,不斷地推動著,為使食農教育的理念與議題更深入學子. 於 www.hpa.gov.tw -

#45.培育在地食農教育推廣人力臺東場辦理「108年食農教育宣導 ...

為培養在地食農教育推廣人材,行政院農業委員會臺東區農業改良場(以下簡稱臺東 ... 與生活型態」內容,宣導食品衛生與安全的重要性,提倡地產地消及綠色消費理念。 於 www.ttdares.gov.tw -

#46.食農教育全民一起來行銷觀點:整合行銷讓分眾溝通更落地

從消費者端來說,食農教育應該是一種全民議題,但是如何透過中間的傳播 ... 態,以及過去與食農教育的理念有所矛盾衝突的原因,才能夠透過整合行銷的 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#47.食農教育發展目的- 新北市國光國小環境教育平台 - Google Sites

農業體驗結合食育的推動,讓農村、農家或農場藉由提供良善的體驗環境,讓體驗者也能藉由融入農家場域中,更加重視農業資源,認識食物與健康的關係,改善因飲食習慣不良引起 ... 於 sites.google.com -

#48.多元推動食農教育

配合農委會「食農教育宣導計畫」,. 自106年度起由本場擔任雲嘉南地區食農教育. 宣導主體,以農業技能及知識為主軸,結合食. 農教育基礎理念,培力食農 ... 於 book.tndais.gov.tw -

#49.創辦人的話理念

2012 年由謝昇佑、余馥君創立,努力在台灣各地推動「農食整合」,傳播農食. 教育知識,推展友善環境農法;並結合社區大學創辦「買菜學堂」、「小農盛. 於 www.twnpos.org.tw -

#50.食農教育不能等,小小廚神就是我-中臺科大協辦體驗營

食農教育 是強調「親手做」的體驗教育,透過教育培養學習者了解食物來源、增進食物選擇能力,並促進健康飲食習慣的養成。就個人而言,有助於學習者認識食物 ... 於 www.ctust.edu.tw -

#51.從吃得飽到吃得巧-用餐前多想2秒,就是食育起點 - 倡議家

而想要擁有這短短幾秒鐘,農業科技研究院農業政策研究中心副主任陳玠廷認為,背後所需要的是長期的食農教育累積與消費者溝通。 吃得飽到吃得巧,食育與 ... 於 ubrand.udn.com -

#52.從產地到餐桌-食農教育體驗活動開跑快來報名! - 親子天下

... 與「農」之間的關聯,並藉由農村體驗,認識食物從生產到銷售的過程、在地農業及飲食文化、四章一Q標章的意涵,以拓展食農教育理念,達到向下扎根. 於 www.parenting.com.tw -

#53.【食農科普】食農教育 學食育,培養孩子好食慾

在這樣的背景下,「食育」也成為近幾年不斷被呼籲且大力推動的一項教育理念,為的無非就是讓孩子學習正確的飲食、農業教育,進而更加重視自己所吃下肚 ... 於 www.tkbsteam.com.tw -

#54.臺中市食農教育自治條例(草案)第2 次公聽會紀錄

之參考;將食農教育理念. 融入市場及商圈等相關活. 動,並行銷國產食材,促. 進相關產業發展。 三、臺中市政府衛生局:輔導. 食品業者及超市、大賣場. 於 www.agriculture.taichung.gov.tw -

#55.共好食代:全方位食農教育行動 - 博客來

書名:共好食代:全方位食農教育行動,語言:繁體中文,ISBN:9789578630376,頁數:304,出版社:遠足文化,作者:財團法人農村發展基金會,出版日期:2018/05/16, ... 於 www.books.com.tw -

#56.推動食農教育重新省思人與自然的關係 - 科技大觀園

「食農教育」(Food and Farming Education)就是要重新建立人與食物、人與土地的關係,讓民眾能夠了解自己吃的食物、培養選擇食材的能力,並且對農業生產者有更豐富、 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#57.【專題】每日餐桌的#食農關鍵字 - 綠媒體

這幾年,食農教育在臺灣逐漸成為一門顯學,除了農政單位積極推廣,加上 ... 本書介紹的九位食農相關專業人士所闡述的理念,也都關乎―如何理解從產地 ... 於 greenmedia.today -

#58.有機農業食農教育線上講座》Be A Good 食客

富里鄉農會以「與大地友善共生」經營理念,立志守護花東淨土、守護農民、守護消費者健康,承諾「給您來自花東土地上最純淨、美好的農情味」。 4.時間: ... 於 info.organic.org.tw -

#59.幼教新訊- 幼兒資訊

食農教育 法上路認同在地農業培養正確飲食觀, 2022-07-20 ... 近幾年,無論是公家單位或民間團體都在討論「食農教育」,也讓一般大眾開始認同食農教育的理念。 於 www.acme0-6.com.tw -

#60.農糧署全球資訊網 - 東區分署

有機食農教育理念從小扎根,讓食材變教材 ... 為讓孩子學會珍惜食物,瞭解食材、土地與環境的關聯,並推動有機理念,農委會農糧署致力推廣有機食農教育,除鼓勵校園午餐生鮮 ... 於 erb.afa.gov.tw -

#61.食農教育基本法草案》 第5條(基本政策目標

推動食農教育立法是希望能透過教育的根本方式面對食安,… ... 者具有在地生產、在地消費,食材營養與安全,飲食文化傳承,農業體驗及生命教育等理念的綜合學習歷程… 於 www.fda.gov.tw -

#62.培養「食育力」糧農循環經濟前進校園「新食育教室」成型 - 福壽

未來親子學習平台社長許耀雲認為,閱讀與教育理念結合,從小開始,一步步成為國家最棒的公民,運用簡單潛顯易懂的呈現食農教育,告訴學生「食物哪裡來」、 ... 於 www.fwusow.com.tw -

#63.【食農教育】教學資源 - 福智文教基金會

福智文教基金會推動食農教育課程設計說明 ... 教育內涵:如新北市有機蔬食營養午餐、北市小田園計畫及各級學校食農教育課程,在各區推動有機蔬食教育、食農教育理念與 ... 於 bwfoce.org -

#64.More from 東螺×嬉遊東螺溪生態教育園區 - Facebook

彰化縣湖埔社區大學善盡社會教育的責任, 在承辦彰化縣政府親子共學活動中將"從產地到餐桌"的 食農教育理念 落實讓家長帶著小朋友以野菜餅DIY的課程去 ... 於 www.facebook.com -

#65.食農教育體驗活動案 - 風櫃國小

為推動食農教育,特辦理學童食農教育體驗活動,透過體驗活動來瞭解學校午餐的食材來源, ... 飲食習慣、瞭解驗證標章的意涵,以拓展食農教育理念,並達到向下扎根之功效。 於 www.fkps.phc.edu.tw -

#66.花蓮縣全球資訊服務網- 公告園地- 新聞稿

食農教育 鏈結日本、英國建立交流平台花蓮縣舉辦全國最大食農博覽會等您來 ... 蔚表示,『2022花蓮食農博覽會』不僅集結國內外長期推廣食育、食農理念 ... 於 www.hl.gov.tw -

#67.【食力】食農風潮引領全球,改變飲食觀更影響人類永續環境!

從教育扎根,從小落實食農教育的理念,創造未來更美好的自然環境。 撰文=食力企劃食農教育是目前全球相當重視的議題之一,是人類在面對環境永續的 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#68.食農教育永續農業最後一塊拼圖- A6 名家評論- 20220221

食農教育 結合「食育」與「農育」兩個理念,透過體驗活動了解食物生產過程,打造友善環境,建立農業生產、飲食、環境循環的價值鏈。串聯學習者與食物生產者 ... 於 readers.ctee.com.tw -

#69.農委會徵求100個食農教育推廣計畫! - 環境資訊中心

徵件活動食農教育推廣計畫:農村社區、公司行號、民間團體或各級學校於5 ... 瞭解四章一Q標章的意涵,以拓展食農教育理念,並達到向下扎根之功效。 於 e-info.org.tw -

#70.南市校園食農體驗親子育樂營,首發東山蜂蜜米食趣 - 台南市政府

臺南市政府教育局極力推動「吃當季、享在地」食農教育理念,鼓勵學校深耕食農課程作為校本特色活動,落實市府午餐教育政策,同時呼應食農教育法發布,更進一步紮根食農 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#71.食農教育 - 課程大綱

食農教育. Food, Agriculture and Education. 開課學期. 106-1. 授課對象 ... 在地消費,食材營養與安全,飲食文化傳承,農業體驗及生命教育等理念的綜合學習歷程。 於 nol.ntu.edu.tw -

#72.「食農‧食米」教育

這些教學資源可供學校、社區及家庭,推動食農教育參考。 【我們的理念】 飲食的知識體現在身體的實踐能力上,因此,此一知識的建構必須透過學習 ... 於 www.riceeducation.com.tw -

#73.食在地享當季屏東食農教育工作坊展成果

為推動食農教育理念,屏東縣政府在竹田鄉天使花園休閒農場舉辦「食在地、享當季」食農教育工作坊成果展。(屏東縣政府提供). 分享給LINE好友 ! 於 www.epochtimes.com.tw -

#74.104年度「食農‧食米養成教育推廣計畫」實施說明書

為使食農教育理念從學校教育出發,並增進與家庭、社區連結,本案課程設計可視規劃情形適時邀請學生家長、全校師生、地方產業人士等參加。 食農‧食米教育體驗:. 於 osa.kmu.edu.tw -

#75.食農教育推廣 - 水產試驗所

此外為落實食農教育作為終身學習理念,加強學校老師對食農教育意涵之理解,使其融入教學課程,本所也編撰適合一般民眾參閱的重要國產水產品食材之食農教育教材,供後續 ... 於 www.tfrin.gov.tw -

#76.推動食農教育- 行健有機村的種菜趣 - 花蓮區農業改良場

年來更是推動食農教育,教育消費者了解自己. 吃的食物、認識農業生產的過程,進而 ... 食農教育-找回人與食物、土地的關係 ... 及生命教育等理念的綜合學習歷程。」。 於 www.hdares.gov.tw -

#77.掌握食農教育內涵、目標,做在地化食農教育

食農教育 之課程目標,係期望教師能由「健康和永續」二大核心理念出發,透過各種教學活動,引發並充實學生食農知能與正確價值觀,使學生在面對食農相關議題時,能具備改善或 ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#78.食農教育教學指引之初探- 地方創生卓越服務團 - 首頁

隨著社會發展,人與環境的距離疏離,如何透過飲食的安全及營養促進健康的身心,同時關懷經濟社會裡負責食物來源的農業、食品、餐飲相關產業, ... 於 team1.cpc.tw -

#79.食農教育也能開啟台灣飲食元行銷時代?

食農教育 是全民議題,但是有礙於政策推動者、企業對於教育本身或是自身 ... 組織能夠將原本好的理念,透過行銷傳播及提升說故事的能力,幫助食農教育 ... 於 www.foodnext.net -

#80.以國小自然科學特色教學推動食農教育

這些政策的推展不但提升學童營養午餐. 食材的安全性,同時也增進學童認識在地農業及飲食文化、培養在地低碳的飲食. 習慣、拓展食農教育理念,並達到向下扎根之功效(行政院 ... 於 www.ater.org.tw -

#81.象農夫食農教育- 關於我們 - 綠象社會企業有限公司

在校園推動食農教育多年,由校方提供土地,教導學童種植作物、烹飪調理,並且整合校園土地資源,建置水資源硬體、綠化設施做為食農教育場域。象農夫的理念與新上路108 ... 於 www.100greenelephant.com -

#82.共好食代: 全方位食農教育行動| 誠品線上

全書涵括不同面向、不同層次實踐的食農教育理念,更有各具創意的推動方式,甚或令人動容的故事在其中。無論是他山之食,或台灣在地的各式範例,以食物為媒介,向土地學習, ... 於 www.eslite.com -

#83.農政探討 - 農村發展基金會

食農教育涉及層面及對象廣泛,包含各級學校(國中小學、高中、 大學)學生、一般消費者等; 針對食農教育理念的推動架構,將運用農委會各試驗改良場所(13單位)作為推動食 ... 於 www.rdf.org.tw -

#84.萬芳國小能源教育課程-食農教育系列

餐桌上的菜從哪裡來?如何成為美味佳餚?是本課程想引導同學認識並操作的目標。「食農教育」 的主要目的在於拉近學生對於 ... 於 cc.wfes.tp.edu.tw -

#85.淺談食農教育@ 陳世雄的有機生活(Organic life style) - 隨意窩

「食育(syokuiku)」一詞,最早為日本養生學家石塚左玄,在 1896 年,1898年的《化学的食養長寿論》、《通俗食物養生法》提出:「體育智育才育即是食育。」關於健康營養, ... 於 blog.xuite.net -

#86.傾全國之力推動「食農教育」,日本政府也把農村救了起來

各國以不同的詞彙代表不同面向、層次的食物革命及飲食消費教育,然其理念背後是一個新機制的創造,希望透過教育改變當前飲食相關的生活實踐, ... 於 www.thenewslens.com -

#87.食農教育 - 芙朝國小環境教育網

食農教育 ... 參、 目的:. ㄧ、營造人與大自然和諧共存的環境,讓學生運用五感體驗學習。 二、結合農事體驗或料理體驗等方式,促進學童喜愛並認識在地糧食。 三、提升學生對 ... 於 env.fces.chc.edu.tw -

#88.社區協力與城鄉共好的食農教育策略

「食農教育是一種體驗教育的過程,學習者經由與食物、飲食工作者、動植物、農民、 ... 所以我們現在的食農教育策略,應先不談知識與理念,而是先教導實際的料理,再從 ... 於 taidi.tycg.gov.tw -

#89.食農教育課程架構

發展課程內容可參考「食農教育概念架構及學習內容(三面六項)」做為課程設計的學習地圖(Learning Map),例如農委會在學校徵求食農教育推廣計畫教材教案 ... 於 masterecopolis.it -

#90.食農教育拉近人與土地的距離 - 天天里仁

食農教育 不只是農耕體驗,還要認識農產品從土地到餐桌的歷程,才能從根本 ... 自己蓋廚房、選擇食材、下廚,並關心產地情況,實踐食農教育的理念。 於 www.leezen.com.tw -

#91.包括食農教育資源現況的盤點、場域試營運操作

的食農教育理念,引動了學校自行發展. 校本課程,亦樹立了食農教育由社區-學. 校-農會共同推動的模式。 黃金水鄉耕植南埔. 幸福上林田覓食光. 友善內城有機山村. 於 www.swcb.gov.tw -

#92.食農教育不能等,小小廚神就是我-中臺科大協辦體驗營 - 蕃新聞

(中央社訊息服務20220307 09:24:50)108課綱上路以來,食農教育強調學習者透過 ... 藉此推動食農扎根教育,實踐「從產地到餐桌」的近土親農教育理念。 於 n.yam.com -

#93.食農教育 - 農業資訊平台AK MARKET PLACE

為將食農教育理念融入高級中等以下學校,並因地制宜規劃適合學校體系發展的課程,本中心以培養「食農MAKER」為目標,整合鄰近學校在地飲食與農業資源,協助教師接軌 ... 於 210.65.225.66 -

#94.臺食農教育先驅:從自己的社區開始,助全球60 億人重建與 ...

2018 亞太社會企業高峰會邀請《一張六十億人都坐得下的餐桌》作者Judy Wicks,以及印尼的食農教育先驅Helianti Hilman 、合樸農學市集創辦人陳孟凱分享 ... 於 www.seinsights.asia -

#95.地方創生系列報導3:集英樓餐廳與食農教育的展望 - 政大饗學網

延續上一篇五十加一社會企業的核心「三挺」:「挺在地、挺小農、挺有機」,食農教育也具備相同之理念。透過實際參與農事,從生產、烹調到飲食,讓學習 ... 於 pm.video.nccu.edu.tw -

#96.健全國家食農教育體系及人才培育。 - 元智大學

一、 食農教育:指運用教育方法,培育國民瞭解國民基本農業生產、農產加工、友善環境、友善生產育養及畜牧、動物福利、食物選擇、餐飲製備知能及實踐、剩 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#97.高雄市美濃區東門國小- 食農教育- 計畫緣起及目標

食農教育 - 計畫緣起及目標. 計畫緣起及計畫目標. (一) 緣起. 「晴耕雨讀」是客家人務實好學的傳統美德,讀書與耕田這兩件事在現代的教育環境中是不是也可以同時存在, ... 於 school.kh.edu.tw -

#98.食農教育拉近人與土地的距離 - 上下游

食農教育 在台灣校園引起風潮,代表社會價值觀的轉變,更多人開始關心農業、食物。食農教育不只是農耕體驗,還要認識農產品從土地到餐桌的歷程,才能從 ... 於 www.newsmarket.com.tw