食令日曆香港的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 疫世界:2020~2021臉書截句選 和王紹強的 雙色平面設計:有限色彩,無限創意都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和北京美術攝影出版社所出版 。

崑山科技大學 視覺傳達設計研究所 鄭中義所指導 林姿妤的 好果曆–臺灣吉祥水果月曆創作研究 (2018),提出食令日曆香港關鍵因素是什麼,來自於插畫、月曆設計、臺灣水果。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣語文學系 陳玉箴所指導 方喜英的 從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例 (2016),提出因為有 移民、港式飲食、臺灣飲食地景、香港廚師的重點而找出了 食令日曆香港的解答。

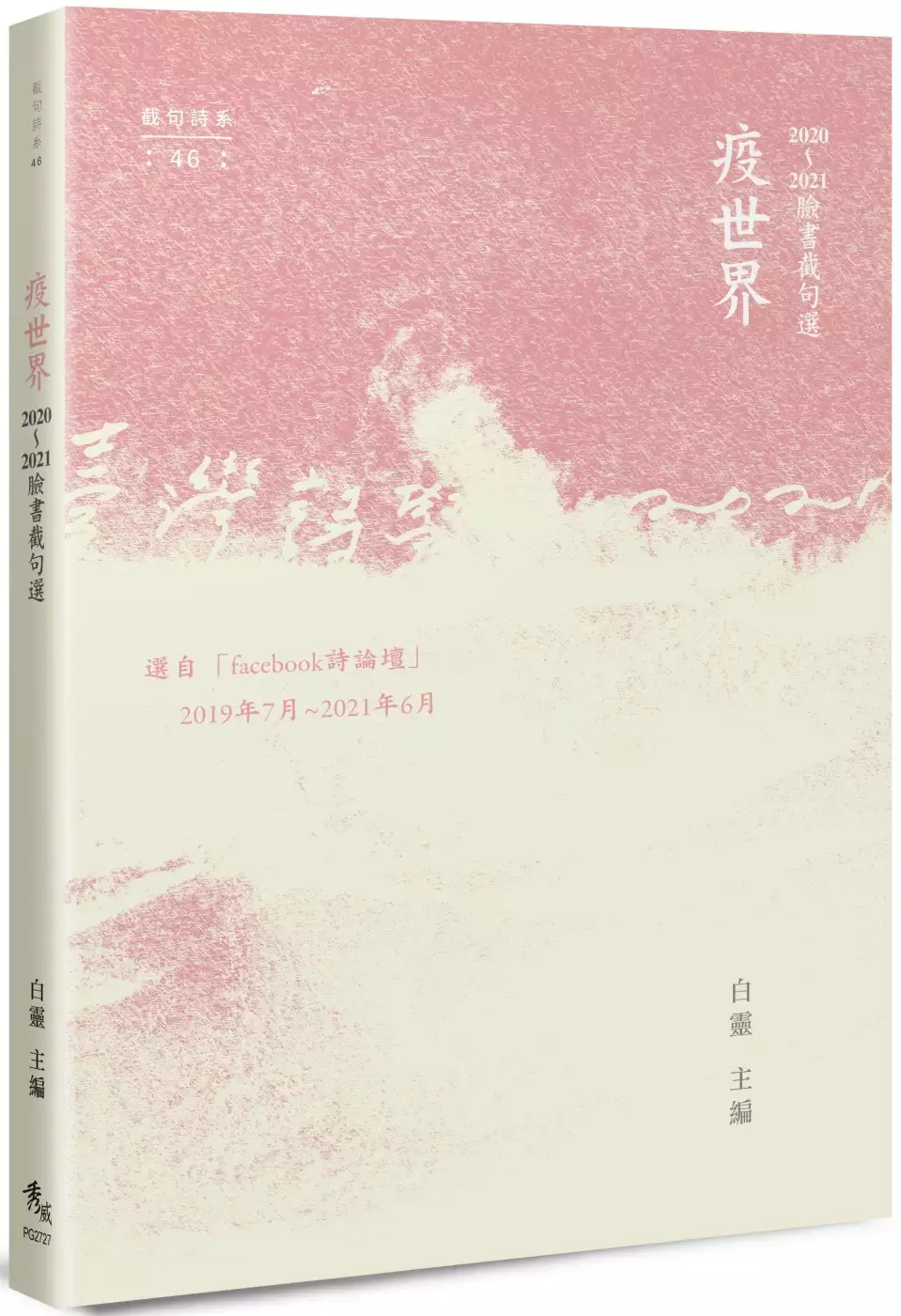

疫世界:2020~2021臉書截句選

為了解決食令日曆香港 的問題,作者 這樣論述:

所謂「截句」,一至四行均可,可以是新作,也可以是從舊作截取,深入淺出最好,深入深出亦無妨。截句的提倡是為讓詩更多元化,小詩更簡潔、更新鮮,期盼透過這樣的提倡讓更多人有機會讀寫新詩。 自2020年2月起,COVID-19的恐慌感開始蔓延全球,隸屬臺灣詩學季刊社的「facebook詩論壇」網站開始出現大量表達詩人憂心疫情的截句詩作,兩年下來少說發表了好幾百首,而疫情以外的題材則超過七八千首。今年白靈第四度編選了《疫世界──2020~2021臉書截句選》,本冊為雙年份截句選,從2019年7月至2021年6月的作品中遴選了535首截句詩,關於疫情有39首,共分為四輯,後附作

者索引。 詩人因繭居而得以深度自我探索、深思人類與萬物的關聯,這場百年未曾有過的大疫,給予人類四個啟示──「疫/異/抑/殪」。奇「疫」流竄又詭「異」難測、如臨大戰般地空前壓「抑」世人且隨時可能令人肺「殪」。一路上「facebook詩論壇」的作者們緊盯著時代的齒輪紋路,用力擠著想像,搭起一條危危顫顫的橋,欲渡此險境,截句詩作顯然成了捷利的便橋。黑暗遼闊又怎樣?詩在哪裡,就亮到哪裡。 本書特色 ★臺灣詩學.2021年截句詩系。 ★詩人於此世紀大疫當下,用力擠著想像,搭起一條危危顫顫的橋,欲渡此險境,截句顯然成了捷利的便橋。從反送中的香港事件

到武漢肺炎病毒的吹哨人李文亮發現了大疫,一路上「facebook詩論壇」的截句作者們緊盯著時代的齒輪的紋路,沿路跟隨。 ★本書選自「facebook詩論壇」2019年7月至2021年6月的作品,收錄535首截句詩,關於疫情有39首,共分為四輯,後附作者索引。詩人因繭居而得以深度自我探索、深思人類與萬物的關聯。黑暗遼闊又怎樣?詩在哪裡,就亮到哪裡。

好果曆–臺灣吉祥水果月曆創作研究

為了解決食令日曆香港 的問題,作者林姿妤 這樣論述:

臺灣水果是臺灣文化的一部分,當中,亦會結合日常所需的月曆之中,將臺灣水果的相關資訊與特色放入月曆作為推廣臺灣水果特色的手法。然而,市面常見的水果月曆大多以水果靜物攝影方式呈現,編排風格大多千篇一律。 為使水果月曆有更為多元的變化,本研究選擇同為臺灣文化特色之一的吉祥文化作為結合,透過吉祥語的帶入,為水果帶來了更深層的意義,使水果不單單只是一種營養的果實,而是向神明祭祀或當成禮盒贈送給對方,是種祈求對未來的期許與祝福。 本研究的創作核心以「臺灣吉祥水果」為主題,探討臺灣水果及賦予吉祥意義之歷史脈絡,並找尋其關聯性,呈現出臺灣水果的多元及喜愛吉祥語意的文化特色。藉由文獻收集與

案例分析,取樣出具吉祥語代表性之水果,探討市面上已發展的優質案例,經由整理分析,歸納出案例之優點,並做為本研究創作之參考要素。 「好果曆」為創作主題命名。文字語意為,有好的水果月曆,亦有臺語諧音好過日之意。風格以變化性較大的插畫方式作為月曆創作的主要圖像,輔以文字說明,透過十二種不同風格創作,從中分析找出符合主題創作的兩種風格命名為「好果實」、「好果子」兩系列修正進行創作,藉此推廣臺灣水果,讓臺灣水果的知識與特色能夠在文化層次中獲得更多的認識。

雙色平面設計:有限色彩,無限創意

為了解決食令日曆香港 的問題,作者王紹強 這樣論述:

作為設計中不可或缺的元素,色彩往往是一件作品中令人眼前一亮的部分。當色彩的選擇成百上千,“如何用更少的色彩實現更強的視覺吸引力”成為考驗設計師的重要課題。 本書展示了全球100多件僅使用兩種顏色完成的平面設計作品。這些作品或是運用精巧的色彩搭配,或是採用特殊的設計(雙色板、漸變效果等)和印刷技巧(孔板印刷、絲網印刷等)。 本書是典型的案例書,顏色飽滿、細節豐富,保證了悅目的視覺享受,讓讀者感受豐富的視覺體驗。

從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例

為了解決食令日曆香港 的問題,作者方喜英 這樣論述:

臺灣飲食研究是近年研究新趨勢,然而,在飲食研究風潮中,卻鮮少提到「港式飲食」在臺灣的發展脈絡,但「港式飲食」在臺灣大街小巷隨處可見,不論是燒臘便當店、港式飲茶還是廣式海鮮餐廳,屬於臺灣獨有庶民地景風貌究竟是如何形成?香港歷經多次政權更迭,造成港人一波一波向外移民,其中香港籍廚師大量移居至臺灣,為臺灣帶來飲食新面貌。本研究欲以大臺北地區港籍廚師為研究對象,將港式飲食在臺灣的發展當作研究主軸,輔以深度訪談及田野觀察,探討港廚經過遷徙後,從早期至高級粵菜廳後期轉向至平價燒臘餐館的流動過程,深入探討在環境改變、顧客目標轉變下,港式飲食文化如何在臺灣落地生根,成為臺灣飲食地景的一環。