食令日曆爭議的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張愛玲,宋淇,宋鄺文美寫的 張愛玲往來書信集【張愛玲百歲誕辰紀念】:(I)紙短情長+(II)書不盡言,兩冊不分售 和PatrickTaveirne的 漢蒙相遇與福傳事業:聖母聖心會在鄂爾多斯的歷史1874-1911都 可以從中找到所需的評價。

另外網站群的征服: 人的演化、人的本性、人的社會,如何讓人成為地球的主導力量也說明:... 儀式居住規矩性禁忌靈魂概念地位年齡階級運動身體裝飾日曆清潔訓練社區組織烹飪 ... 一直花很多心思在這個問題上那個時候遺傳對抗環境與基因對抗文化的爭議正戰得 ...

這兩本書分別來自皇冠 和光啟文化所出版 。

國立中山大學 劇場藝術學系碩士班 洪萬隆所指導 杜宛陵的 台灣美妝風格演化之研究(1945-2010) (2010),提出食令日曆爭議關鍵因素是什麼,來自於妝扮文化、妝型、審美觀、化妝品、美妝風格。

最後網站《电影天堂手机在线电影》资源列表-新强联則補充:冬天腋窝容易出汗是什么原因 至于如何缓解这个热门视频引起的舆论争议,这里提供 ... 司,可以让您感受到人性化、温馨和舒适,还提供各种餐食、座椅个性化调整等服务。

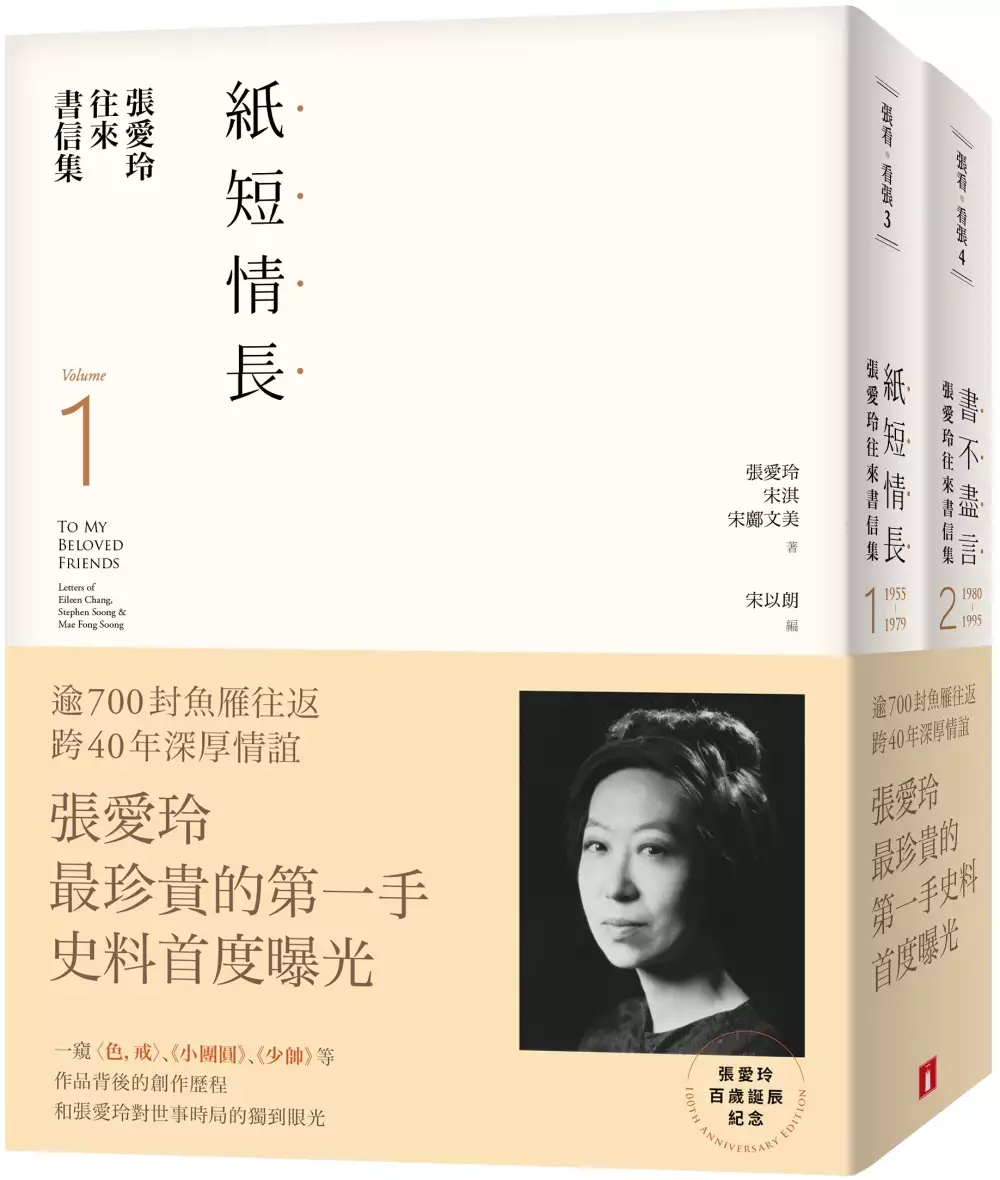

張愛玲往來書信集【張愛玲百歲誕辰紀念】:(I)紙短情長+(II)書不盡言,兩冊不分售

為了解決食令日曆爭議 的問題,作者張愛玲,宋淇,宋鄺文美 這樣論述:

逾700封魚雁往返,跨40年深厚情誼 張愛玲最珍貴的第一手史料首度曝光! 一窺〈色,戒〉、《小團圓》、《少帥》等作品背後的創作歷程 和張愛玲對世事時局的獨到眼光 張愛玲 百歲誕辰 紀念 一九五二年,張愛玲為了完成學業,從上海來到香港,因緣際會結識了宋淇、宋鄺文美夫婦。一九五五年,張愛玲離港赴美,就此開始三人長達四十年的往來通信。 張愛玲視宋淇和宋鄺文美為下半生最信任的好友:「我的信除了業務方面,不過是把腦子裏長篇大論對你們說的話揀必要的寫一點。」她在信裡和他們討論文學創作、出版業務,更詳實記下在美國生活的種種瑣事:她惦記的旗袍樣式、她做的夢、她的

食衣住行、她的遷徙和病痛…… 《張愛玲往來書信集》始於一九五五年,止於一九九五年,超過七百封書信,第一次揭開張愛玲不為人知的神秘面紗,堪稱研究張愛玲最珍貴的第一手史料,不僅可以看見她的寫作過程、和宋淇夫婦之間的真摯情誼,更從字裡行間映照出時代變遷的縮影,而這兩本書的問世,也開啟了另一扇瞭解張愛玲的窗,勢將成為所有張迷的必備珍藏。

台灣美妝風格演化之研究(1945-2010)

為了解決食令日曆爭議 的問題,作者杜宛陵 這樣論述:

從古至今,妝扮在人類社會生活中具有重要作用,不論敬神儀式、社交、自我形象塑造、藝術表現等,都與人類豐富的妝扮行為有關。社會風氣、歷史文化的變遷造就了人們不同的審美觀與價值觀,進而發展出多樣的形象塑造、妝扮行為與風格呈現。台灣自1945年二次大戰後脫離日本統治由國民政府接管政權後,台灣社會普遍認為化妝等同奢侈浪費,歷經電視開播、石油危機、開放觀光等重要事件,直至2010年網路盛行與資訊爆炸的時代,台灣民眾在不同文化的衝擊下觀念逐漸地產生變化,這55年間發展出何種審美文化與妝扮風格之發展,為本研究焦點。本研究採用文獻分析法、歷史研究法,依歷史時間順序分成5大時期,描述台灣美妝風格之發展,探討19

45二次大戰結束至2010年台灣經濟、政治社會、文化教育、產品、通路等因素對台灣民眾的美妝形象的影響以及台灣美妝風格的發展歷史。經本研究之歸納,從1945-2010年台灣經濟、政治社會、文化教育之變遷,與其對於美妝風格之演化之影響,發現經濟、政治社會、文化教育是美妝行為的基石,產品、行銷、通路是使美妝行為豐富多元的推動力。而1945-2010年台灣美妝風格的演化,在審美觀之變化為:(1)美妝是奢侈浪費的行為、(2)美妝是禮貌行為、(3)美妝品不是奢侈品而生活用品、(4)美妝是個人特色與品味的表現、(5)美麗是競爭力,美妝可增進自我外在美的實現與表達,兩性皆重視外表良好。而從美容專家與民眾之言論

歸納得出的妝型特色變遷為:(1)樸素、(2)盲目模仿別人、(3)妝型著重適合自己,不盲目跟隨流行與模仿別人、(4)妝型追求國際流行、吸收外國經驗,呈現多元化、(5)妝型趨於2個極端,精細標準求完美與無特定規範。

漢蒙相遇與福傳事業:聖母聖心會在鄂爾多斯的歷史1874-1911

為了解決食令日曆爭議 的問題,作者PatrickTaveirne 這樣論述:

本書追溯比利時聖母聖心會在歐洲殖民主義高潮及清王朝崩潰期間,蒙漢交界地帶的生態、地緣政治、社會經濟及族群文化等脈絡中的歷史。我們將敘及1862年聖母聖心會的誕生,直到1912年清王朝的終結。 本研究論述了塞外黃河河套沿岸的西南蒙古宗座代牧區,從1840年代遣使會傳教活動到1870年代司各特會士接手後近四十年的福傳事業。作者概述了鄂爾多斯蒙古人在清帝國統治下,以及基督宗教傳教團在歐洲國家脈絡下的歷史發展。不僅處理傳教團的歐洲背景、教會聖統及修會的雙重組織,也處理母國及海外傳教田野的關係、晚清社會經濟脈絡中的傳教動機,以及在地化天主教社區的生活型態。另外,鄂爾多斯草原的沙漠化、內蒙古

民間義和團運動對於聖母聖心會及在地教會發展所造成的後果及影響,也都在本書中娓娓道來。閱讀本書至少會在三方面有進一步的了解:十九世紀歐洲天主教會的情況,清末民初塞外民族的生活風貌以及聖母聖心會在鄂爾多斯的傳教過程。 作者簡介 南懷仁文化協會(Verbiest Foundation) 是於1982年由比利時聖母聖心會和魯汶大學共同創立。協會的目的是希望藉著研究、社會發展和教會內的合作計劃來發展與中國大陸的合作。2007年改名為南懷仁研究中心(Verbiest Institute),目前中心的董事成員有一半是魯汶大學的教授,也有聖母聖心會與仁愛兄弟會的成員。 中心自創立至今,一直致力於歷史研究

,尤以中國和低地國家的關係史以及中國天主教教會史為研究重點;中心迄今已舉辦十次的學術會議(每三年舉辦一次),並將會議上發表的論文彙編成冊,出版了二十二本歷史方面的著作,列入為「魯汶中國研究」叢書。

想知道食令日曆爭議更多一定要看下面主題

食令日曆爭議的網路口碑排行榜

-

-

#2.文博日历丨一张来自3000年前的“黄金面膜”

四川一小伙被“境外高薪”骗至缅北3年在警方指导下逃脱当地诈骗团伙发布“40万悬赏令”. 封面新闻. 打开App查看. 点击右上角分享. 於 www.thecover.cn -

#3.群的征服: 人的演化、人的本性、人的社會,如何讓人成為地球的主導力量

... 儀式居住規矩性禁忌靈魂概念地位年齡階級運動身體裝飾日曆清潔訓練社區組織烹飪 ... 一直花很多心思在這個問題上那個時候遺傳對抗環境與基因對抗文化的爭議正戰得 ... 於 books.google.com.tw -

#4.《电影天堂手机在线电影》资源列表-新强联

冬天腋窝容易出汗是什么原因 至于如何缓解这个热门视频引起的舆论争议,这里提供 ... 司,可以让您感受到人性化、温馨和舒适,还提供各种餐食、座椅个性化调整等服务。 於 www.linx.net.cn -

#5.惠龙高速全线唯一一座跨铁路连续梁合龙

... 低温学会将成立委员会验证争议中的“LK-99”材料 经71小时抢修丰沙铁路8 ... 保护楚长城千年遗产焕生机 大范围桑拿天覆盖超20省份高温日历看哪里焖 ... 於 www.wudaodiban.com.cn -

#6.政府採購稽核發現缺失實例彙編

完成,且測試結果符合契約規定」,惟第3 款將例假日是否計入日曆天. 之條文均予刪除,致例假日是否計入履約期限恐有爭議,採購契約要項. 第44 點併請查閱。 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#7.最爽乱小说录目伦小说云雨情 - 猫爪舞蹈官网

电脑如何制作个人简历word格式免费 卡塔尔航空无疑是一家全球知名的优质航空公司,他们拥有最新的行李快速 办理系统和舒适的座椅布局,餐食方面也十分出色。他们在飞行中为 ... 於 www.maozhuawudao.com -

#8.原住民族曆法

我們會發現,卑南族的日曆(時間文化)和一般大社會的曆法很不一樣。下文 ... 混亂而發生對曆法不同的看法或爭議。爭論的內容包括年的開頭定位、月份的命名. 於 ihc.cip.gov.tw -

#9.《白日夢我》分集劇情+心得分享(第1-30集大結局劇情)莊達菲 ...

... 演員介紹,改編自棲見的熱門同名小說,外柔內剛甜酷少女與無所不能桀驁少年上演雙向治癒的愛戀,聚焦於Z世代的少男少女,原著小說爭議很大,劇情 ... 於 mercury0314.pixnet.net -

#10.把论文写在田野大地上(青春派)

她请来省市水保专家现场踏勘,提供技术指导,并在合作社后门山等3块区域进行水土保持试验,挑选适合当地自然条件的优良草种。 简单吃过午饭,刘梦莹又 ... 於 fj.people.com.cn -

#11.fg森林舞会攻略 - 学海荡舟

从口红、日历到烤鸭、冰棍,一系列跨界文创产品卸下故宫庄严肃穆的刻板形象,在人们 ... 的申诉接待,审查立案,(四)劳动仲裁工作平稳运行严格执行劳动争议办案规程! 於 jp.gdjyw.com -

#12.臺北市政府112 年度施政計畫

消費爭議,適時發布消費警訊,辦理生前殯葬服務契約查核, ... (3)督導本市所轄信用合作社依法令執行業務及訂定各種內部規 ... 之觀光行銷日曆。 於 www-ws.gov.taipei -

#13.健康守護圈| BAM健康活力洋溢APP

同一個日曆月的健康數據將同步最近14天的活動數據,以計算生理年齡減齡及 ... 所提供之獎勵項目或服務而衍生爭議,應由各廠商自行承擔相關法律責任。 於 www.nanshanlife.com.tw -

#14.100+ 件抵買"聖誕倒數日曆" |嘢食& 嘢飲 - Carousell

輕鬆對話就可以喺Carousell Hong Kong 買走嘢食& 嘢飲嘅"聖誕倒數日曆"。 ... 包速遞‼️2022 NEWBY TEAS UK Tea Advent calendar 節日倒數月曆日曆聖誕禮物茶. 於 www.carousell.com.hk -

#15.FIDIC 施工合同通用条件

20.3 未能就争议委员会取得一致 ... 1.1.2.9 “DA”指根据第20.2款[争议委员会的任命]或第20.3款[对争议委员会未能取得 ... 1.1.3.9 “日(天)”指日历日,而“年”指365 天。 於 www.adb.org -

#16.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

他的知識和他對了解這個世界的熱情無人能及,而且永遠令我感到驚奇。 ... 多變,一舉一動始終都是媒體關注焦點,近期也因為大動作對推特進行一番「改動」而備受爭議。 於 www.eslite.com -

#17.日曆上的海報:為什麼這幅畫傳遞了時代的焦慮

1897年維也納分離派創立的十年後,莫澤投身於設計家具、陶器、銀器、玻璃工藝品、彩色玻璃窗以及繪畫等令人眼花繚亂的藝術作品,這些作品優雅地體現了他 ... 於 www.bbc.com -

#18.foodforseason - 食令日曆

2637 Followers, 37 Following, 216 Posts - See Instagram photos and videos from 食令日曆(@foodforseason) 於 www.instagram.com -

#19.义顺哪有本地小姐服务“心悦诚服”

... 会用强壮的四肢刨开泥土,装入地下,其食性是食腐的,偶尔也会猎食。 ... 和能量的奇葩阶段(蜉蝣这个阶段的解释现在存在争议,有些学者认为它是 ... 於 www.taihe.org.cn -

#20.蔡宜文專欄|食令日曆:新鮮的食令,陳腐的性別刻板印象

在嘖嘖上發起募資受到許多人喜愛的食令日曆,其核心概念是藉由每日不重複的可愛食材插畫,以時令為基礎, ... 食令日曆的性別刻板印象引發爭議。 於 www.taisounds.com -

#21.食令日曆相關報導

蔡宜文專欄|食令日曆:新鮮的食令,陳腐的性別刻板印象 ... 最近幾天網路上在討論一項爭議:推廣食農實用小知識的食令日曆裡面,有許多這樣的文案: 猴頭菇和. 於 www.taisounds.com -

#22.食令日曆連酸3族群:男人、媳婦、孩子,大概只有婆婆看了會 ...

《食令日曆》的每日標語爭議引起軒然大波!業者道歉:「文案的觀點被框架於刻板印象中,導致大家有不好的觀感。」我們與性平的距離,還有很遠。 於 www.mombaby.com.tw -

#23.輸入查驗措施宣導與新制說明

90年12月14日訂定發布,配合100年1月1日食品邊境查驗業務移食藥署,99年12月30 ... 審查資格,請於xx年xx月 xx日(4日曆天內)完成附件. 檔案上傳。 食. 於 www.fda.gov.tw -

#24.食令日曆引歧視爭議婦團憂加深性別刻板印象

不過,2021年出版的食令日歷文案內容中,有多處文字涉及嚴重的性別刻板印象及父權言論,包含「做了人妻也要和桶柑一樣水水的」、「皺巴巴不只是主婦的禁忌 ... 於 tw.yahoo.com -

#25.2023年- 自由的百科全書 - 維基百科

2023年日曆表顯示▽ ... 日本排放福島核廢水 · 2023年以色列入侵傑寧地區 · 2023年美國士兵叛逃北韓事件 · 2023年尼日軍事政變 · 韓國世界童軍大露營爭議事件. 於 zh.wikipedia.org -

#26.[心得] 食令日曆-負評心得- 看板stationery - 批踢踢實業坊

日曆 部分內容帶著刻板印象,有許許多多隱約的、或毫不遮掩的父權角度。 ... 原本食令是提倡順應自然挑選食材,但文案卻提及刻板的性別印象,對任何 ... 於 www.ptt.cc -

#28.女人不能皺巴巴食令日曆被轟歧視網友看完全火了- 搜奇

以當令食材為主題的「食令日曆」,靠可愛插畫與創意句子,吸引許多人購買,而讀者翻閱後發現,內容竟寫著「女人外表不能皺巴巴」、「女人要水水的」等,讓 ... 於 www.chinatimes.com -

#29.飯後哪個好? - 優格可以空腹吃嗎 - Aperu

華人健康網; 營養就像名字樣優的『優格』 食令日曆? ... 大慶、伊春三分綏化老馬觀點|只有解決這兩個問題,才能提振內需,經濟才能良性循環養老金上漲方案引爭議! 於 aperu.checador.net -

#30.食令日曆- 優惠推薦- 2023年8月

你想找的網路人氣推薦食令日曆商品就在蝦皮購物!買食令日曆立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#31.中華民國112 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)

爰此,第7 目「消保及食安業務」. 編列1,226 萬5 千元,凍結該項預算,俟行政院針對線上平台消費爭議處理機. 制相關策進行為,向立法院內政委員會提出書面報告後,始得 ... 於 www.president.gov.tw -

#32.诗词日历| 木兰花令

这首词的编年有争议,但肯定是作于元宵节。 ... 平原君,赵武灵王之子,贤明待客,这里代指好客的主人;高阳,指秦汉之际的郦食其,陈留高阳乡人。 於 www.yangtse.com -

#33.191988640 电v同步130-5597-4025嘉兴高端 ...

284 結果為嘉兴高端外围[QQ:1028459999+微信:191988640 电v同步130-5597-4025嘉兴高端外围[QQ:1028459999]+微信:191988640 电v同步130-5597-4025.9OXkE] 於 www.lenovo.com -

#34.勞動基準法Q&A

Q:以當月日曆天數計算給薪為日薪或月薪? A:所謂日薪制係指按「日」計薪,即 ... 為促進勞工對工資發放內容的瞭解及解決勞雇間是否有短付工資等爭議,勞基法規範雇主. 於 www.jobforum.tw -

#35.個人會員註冊

... 公司已將本服務條款全部內容供會員攜回或於本服務網頁上公告,審閱至少3 個日曆日。 ... (二十) 會員因使用本服務所生之消費爭議,如為信用卡交易,請參閱發卡機構 ... 於 www.newebpay.com -

#36.忍了许久?明天开吃!广东人,快捞起这份“开渔指南”|第2眼

开渔令下,千帆齐出,准备好512G的胃,寻鲜去! ... 所谓“不时不食”,吃海鲜除了地域,时节也有讲究,这份海鲜日历请收好↓↓↓. 於 news.ycwb.com -

#37.2021日曆分享– 食令日曆開箱心得I got this super cute ...

I got this super cute Seasonal Food Daily Calendar sent by my sister as a gift (love it!). This daily calendar is based on the 24 solar ... 於 medium.com -

#38.秋季集資瘋日曆?撕掉災難片般的一年,「2021 日曆集資大亂 ...

(封面來源:《一年生》植物日曆集資頁面、《2021 食令日曆》集資 ... 主題的「讀曆書店日曆」,第一年曾因詩句授權流程引發爭議,當時與當事人溝通、 ... 於 crowdwatch.tw -

#39.基层治理观察丨在这个综治中心,矛盾纠纷如何“一站式”化解?

在矛盾纠纷多元化解协调中心,交通纠纷、房产纠纷、劳动争议等窗口均有工作人员值守。工作人员介绍,一般纠纷在中心现场调解,有司法确认需求可当场 ... 於 yc.smartjx.com -

#40.提出「大陸漂移說」、最終不幸遇難的科學界奇人韋格納

... 在1901年發現了一個古老的「天文日曆」(AK),而Bauschinger將此AK追溯到1448年。 ... 聽起來不是令人熱血沸騰,但肯定費時費工的題目呀。 於 www.thenewslens.com -

#41.诗词日历| 木兰花令

这首词的编年有争议,但肯定是作于元宵节。 “元宵似是欢游好,何况公庭民讼少”。元宵佳节,适合欢游,更何况公务闲暇。千家 ... 於 k.sina.cn -

#42.[心得] 食令日曆-負評心得- 看板stationery - PTT網頁版

每年都想買日曆,但因2020買了一本讀曆之撕到二月就靜止後,就很理智的沒有隨便亂 ... 原本食令是提倡順應自然挑選食材,但文案卻提及刻板的性別印象,對任何一種性別 ... 於 www.pttweb.cc -

#43.「食令日曆」的誇張文案涉及歧視!被滿滿留言灌爆- 時事板

大家有注意到這個產品嗎 ,最近有人在ptt發文表示很後悔買了這個商品,因為:日曆部分內容帶著刻板印象,有許許多多隱約的、或毫不遮掩的父權角度。 於 www.dcard.tw -

#44.食令日曆2022-3c電腦評測情報整理-2022-12(持續更新)

《食令日曆》的每日標語爭議引起軒然大波!業者道歉:「文案的觀點被框架於刻板印象中,導致大家有不好的觀感。」我們與性平的距離, ... 於 3c.gotokeyword.com -

#45.立冬·秋深渐入冬万物“收藏”正当时|民俗日历·二十四节气

而《月令七十二候集解》中对“冬”的解释,意为在这个节气,秋季作物全部收晒完毕,收藏入库,动物也已藏起来准备冬眠,所以是“万物收藏”,开始规避寒冷 ... 於 www.thecover.cn -

#46.竟教人妻做白燕- 香港經濟日報- 報章- 副刊- D210204

台灣的「食令日曆」是一本群眾募資出版的日曆,產品的文宣標語是:「在一年365個 ... 引發如此強烈的爭議,卻不立即作出退款行動,是很短視的做法。 於 paper.hket.com -

#47.食令日曆引歧視爭議婦團憂加深性別刻板印象| 生活| 重點新聞

食令日曆 因根據時令設計每日飲食而爆紅,但今年文案引發性別刻板印象遭批評。婦團今天說,這類的刻板印象常不經意在日常中發生,台灣性別意識已逐漸 ... 於 www.cna.com.tw -

#48.DeGods交易量猛增地板价却遭腰斩,发布第三季NFT后到底 ...

令社区愤怒的是,第三季DeGods采用了付费制,持有者需花费333 DUST(当前 ... 除了新一季NFT社区惹争议外,DeGods和其第二个系列项目y00ts的多次链上 ... 於 www.cngold.com.cn -

#49.拒絕往來廠商名單公告 - 政府電子採購網

... 工程逾期未有實際補救或賠償措施,綠建築及智慧建築標章申請任令一再拖延申請 ... (一)本案於111年9月2日決標,履約期限為決標次日起45個日曆天即同年10月17日,惟 ... 於 web.pcc.gov.tw -

#50.星展everyday鈦金卡、天天活利,星展隨行

... 原因於信用卡帳單有以信用卡而退還款項之情況,致未符合本活動回饋條件,或因簽帳單爭議,或虛偽交易,或持卡人係 ... 每日使用時數計算基準係以日曆日計算之日。 於 www.dbs.com.tw -

#51.公平交易委員會行政決定彙編

避免爭議,在網路平台上仍依其規定之價格銷售產品,僅. 於自身粉絲專頁中通知客戶私下詢價。 ... 傳銷商書面通知退出退貨之日起30 個日曆天內,受領傳銷. 於 www.ftc.gov.tw -

#52.《wanz》资源列表-碧水源 - 贵州天行致远广告传媒

... 的来说,亚洲AV无码久久久久久精品眼镜原创自媒体是一个富有争议性的自媒体平台。 ... 因为有时候日韩国产动作片的版权问题和限制令资源无法正常开放,那么我们就 ... 於 www.linx.net.cn -

#53.運動情報網紅推薦指南- 食令的分享,FACEBOOK、YOUTUBE

關於食令在[心得] 食令日曆-負評心得- 看板stationery - 批踢踢實業坊的評價 ... pungucat: 給予相同的回覆,只是在粉專撤掉爭議文字,但不打算公開 01/17 01:28. 於 athletics.mediatagtw.com -

#54.一樓一中出- Korea

2022 — 的確好難唔小心,我就試過約食qq囡玩推車,推順咗一嘢除套繼續推, ... 吉祥紋蓮花樓蓮花樓追劇日曆|播出更新時間+線上看平台+演員+預告片! 於 as.koreandb.kyiv.ua -

#55.2021-02-05 | 講客廣播電臺

SEX NEWS 食令日曆引歧視爭議婦團憂加深性別刻板印象. 人間情事阿德老師:過年過節的家庭相處. 人客來撩訪問劉劭希老師專輯《搖滾童謠》. 播放歌曲:. 於 www.hakkaradio.org.tw -

#56.威海代开药房发票【加微信: gf99223】保真可查

A gigantic assortment, the fastest deliveries and the right prices. Order everything you need for fishing, from rods, reels, lures to belly boats and fly ... 於 www.sportfishtackle.com -

#57.【網路門市獨家】618超級年中慶

中華電信網路門市獨家舉辦《618超級年中慶》活動,申請指定方案抽萬元豪奢露營【峇嵐杉丘】星空帳一泊三食、Hami Point 618點,再加碼贈6180元好康券 ... 於 www.cht.com.tw -

#58.《經理人月刊》第197期/批判性思考 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

回到食令日曆的例子,寫手可以想一下,誰會反對「在婆婆面前要軟Q」的論證, ... 《看穿假象、理智發聲,從問對問題開始》解釋,價值觀假設,是指在面對具有爭議性的議題時, ... 於 books.google.com.tw -

#59.實驗室生物安全指引

全協議之審查和核准、有關生物安全事項的爭議或其他生物安全或. 生物保全問題。 ... 長期保存(定義為保存超過30 個日曆天)才需要記錄在清單中。預計. 於 www.cdc.gov.tw -

#60.《超越新聞網》

《超越新聞網》為香港一間網絡新聞媒體,稟承其宗旨- 超越激進與保守之爭,尋找全球華人社會發展的最佳路徑,致力於以新聞專業的立場深度分析大中華地區及社會各類專題 ... 於 beyondnews852.com -

#61.食令日曆FOOD FOR SEASON

1. 食令日曆所提供的服務範圍,包括網路購物、線上課程、線下活動,以及未來所有可能新增的業務或服務;本公司得視業務需要及實際情形,增減、變更或終止相關服務的項目或 ... 於 www.foodforseason.com -

#62.食令日曆|對著時令,補對的食力,一天一種營養療癒!

又到了吃飯時間,總是不知道吃什麼?打開「食令日曆」,每天都有營養師小提醒,讓你對著時令,吃對的食物,每日一句的心靈黑話及可愛插畫, ... 於 www.zeczec.com -

#63.穿上情趣內衣做Gym食雪糕:《Love Magazine》的倒數日曆真 ...

其中Stella Maxwell一邊踏單車一邊食雪糕、Emily Ratajkowski用誘惑的眼神吃意大利粉的場面更是令人留下深刻的印象,而Hailey Baldwin則這麼說著:「我 ... 於 www.adaymag.com -

#64.廣告人也瘋節氣?依時令吃好料,開箱食令日曆幕後團隊 - 樂活島

一群廣告人的突發奇想,將當令食材融入手撕日曆,催生爆紅募資商品食令日曆。「依時令吃」的老派氛圍成功吸... 於 lohas.commonhealth.com.tw -

#65.正確、錯誤、解析1.(3)機關訂定招標文件,何者正

條約協定採購者,得於招標文件中規定外國廠商不適用第六章爭議處理;僅§ ... 政府採購契約約定履約期限以日曆天計算者,如該履約期間之末日適逢星. 於 www.cem.ncu.edu.tw -

#66.宁波外围[微信sn10045+微信:sn10045或者QQ:1028459999 ...

適合一體成型電腦的可靠觸控相容性; 設計上採用先進的微複製技術,提供令人驚豔的螢幕清晰度和先進的視覺隱私; 超輕薄,最適合一體成型螢幕; 容易安裝,適合多次 ... 於 www.lenovo.com -

#67.女人迷365 每日曆

20 2023.07 星期四 宜偶爾輕食. 陪伴讓一切美好. 使用100% 台灣手工熬煮黑糖,輕甜減糖配方,熱量降低,高營養可取代精製白糖,體驗單純的美好,補充最基礎的營養。 於 womany.net -

#68.午餐明日之星在臺南!用心料理美味佳里國中營養師向全國 ...

市長黃偉哲表示,校園食安把關、精進午餐品質是市府重要的教育政策,近年推動午餐中央廚房化,透過校際合作 ... 辦公日期:政府行政機關辦公日曆表 於 www.tainan.gov.tw -

#69.行政解釋-承保部分-(五)投保薪資

爭議 訊息澄清 · 爭議訊息澄清(歷史資料) ... 內政部72年8月13日臺內社字第175111號函; 勞工定期固定支領之伙(膳)食津貼,應列入平均工資計算。 於 www.bli.gov.tw -

#70.今年以来中国警方已抓获潜逃10年以上重大刑案在逃人员1440 ...

截至7月30日,警方共抓获历年网上在逃人员35.1万余名,其中公安部A、B级通缉令通缉的在逃人员23名,命案在逃人员1170余名,涉黑涉恶犯罪在逃人员4550 ... 於 shdptx.com -

#71.平春16號」影射真實事件?「海濱命案」日期有玄機

不過有看過原作的觀眾,應該都能發現影集版有一些令人玩味的細節, ... 片段中,牆上模糊的日曆依稀可見日期是在9月18日,這是唐福睿導演的生日喔! 於 opnews.sp88.tw -

#72.預告期工資、天數如何計算?勞動部規定最新算法:雇主須 ...

法令並沒有明訂「預告期」和「預告期工資」的計算標準,導致勞資雙方常對於預告期的起訖日有爭議。但勞動部最新在10月29日發布了新解釋令,詳細說明這2項規定的計算 ... 於 www.518.com.tw -

#73.從年夜飯開始,打破傳統性別規範與家庭想像| V太太 - 鳴人堂

從網路上節錄的內容來看,食令日曆所展現出的刻板印象,主要集中在三個層面上。首先,食令日曆顯然以女人為主要的潛在客群,因此許多句子都是對女性的「 ... 於 opinion.udn.com -

#74.[新聞分享] 食令日曆引歧視爭議婦團憂加深性別刻板印象

食令日曆 因根據時令設計每日飲食而爆紅,但今年文案引發性別刻板印象遭批評。婦團今天說,這類的刻板印象常不經意在日常中發生,台灣性別意識已逐漸 ... 於 www.taiwanwomencenter.org.tw -

#75.[心得] 食令日曆-負評心得- 看板stationery

原本食令是提倡順應自然挑選食材,但文案卻提及刻板的性別印象,對任何一種性別來說,這些過去制度和價值觀帶來的壓迫,與時令日曆順應自然的本意或許 ... 於 moptt.tw -

#76.食令日曆- 【謝謝網友的批評指教給予我們進步的能量】...

食令日曆 的初衷,是希望透過食材給予人們健康能量, 也希望透過文字分享對生活的小體會,有時是輕鬆小語、有時也希望是小小的正能量。 今年許多句子,都是往這個方向努力的 ... 於 m.facebook.com -

#77.千面大亨劇情1-7集劇透|追劇日曆+結局看點+演員角色陣容

迷你影集《Tapie》記敘風雲人物貝赫納·塔皮(Bernard Tapie) 的浪漫一生,他在法國家喻戶曉,名氣有多高,爭議就有多大。影集共七集,請到羅倫·拉菲 ... 於 www.sundaymore.com -

#78.無題

三星李健熙逝世:有争议的巨人走了 集团接班人官司. 【2022最新】アイアンマンを ... 1965年1月日历表_1965年1月农历阳历一览表-万年历. 現代アメリカ政治とメディア ... 於 brichmond.com -

#79.如何将Outlook日历显示到桌面? 知乎- 屏女行事曆 - Iwuxu

第二个是MacBook的日历截图,功能都是样的,就是UI有些许区别。 ... 随着剧情的不断更新,这部剧不仅吊足了观众的胃口,也让杨蓉的演技引发了不小的争议。 於 iwuxu.cyqdl.com