頤和園特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高伯雨寫的 晚清遺事 和李乾朗的 眾生的居所:李乾朗剖繪中國經典古建築1《限量作者簽名版》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新銳文創 和遠流所出版 。

國立臺灣藝術大學 廣播電視學系碩士班 邱啓明所指導 黃浩量的 晃遊都市,情慾湧動——作者論視域論婁燁電影文化符碼與敘事美學 (2021),提出頤和園特色關鍵因素是什麼,來自於婁燁、作者論、符號學、紀實美學、藝術電影。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 吳志鏗所指導 吳智弘的 清末民初勢變下英斂之之調適 (2020),提出因為有 英斂之、英華、大公報、香山慈幼院、輔仁大學的重點而找出了 頤和園特色的解答。

晚清遺事

為了解決頤和園特色 的問題,作者高伯雨 這樣論述:

《晚清遺事》內容極為豐富,可謂琳瑯滿目,美不勝收,而由於篇幅過大,因此分為正、續編出版。 書中提及的人物有龔定盦、袁子才、王湘綺、曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、載灃、端方、夏壽田、羅振玉、哈同、曾紀芬、陳三立、譚嗣同、吳保初、丁惠康、辜鴻銘、胡雪巖、袁世凱、張佩綸、彭玉麟、翁同龢、瞿鴻禨、李文田、寶竹坡、吳樾、楊崇伊、咸豐皇帝、慶親王、康有為、徐世昌、清道人、盛宣懷、冒鶴亭、溥心畬、溥雪齋、溥傑、嵯峨浩等等。涵蓋的範圍非常廣,有皇帝王公大臣、疆吏大員、名士才子、財閥讒臣、富商烈士、王孫畫家等等不一而足。 而如曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、辜鴻銘、王緗綺、

溥心畬等人更同時有多篇文章來描述他們,從不同的角度切入,讓你能做一更全面的觀照。 本書特色 彙集數十位作者親歷親聞,真實而有根有據,不同凡響。 文筆粲然,可讀性極強,近身觀察,視角獨特!

頤和園特色進入發燒排行的影片

https://youtu.be/aF6dUy6ExiI (參考後藏 #6扎什倫布寺昌珠寺與羅布林卡夏宮藏戲 )

羅布林卡(藏語:ནོར་བུ་གླིང་ཀ,威利:Nor-bu gling-ka,藏語意為「寶貝園林」)是一座位於西藏自治區拉薩市西郊的古典園林。建於1740年代。全園占地面積36萬平方米,主要建築為格桑頗章、措吉頗章、金色頗章、夏典拉康、達旦明久頗章(新宮),有374間房,是西藏人造園林中規模最大、古蹟最多者。自七世達賴之後,歷世達賴在親政之前,均在此習文、學經、修習佛法;親政後每年夏季來此辦公。位於一個人工湖畔的湖心宮,稱得上是羅布林卡最美的地方,這裡古木參天,芳草遍地,宮殿、涼亭、水榭、回廊佈設緊湊,水池、草坪、林木、房舍相得益彰,亭臺樓閣幾乎完全是漢族的建築風格,走進這裡,仿佛走進了蘇州園林湖心宮也叫措吉頗章,主要建築物包括湖心宮和龍王宮。湖心宮平面為一長條形水池,但在這個大水池之內,又南北分為三個方形小島,在島的周圍和池塘繞以石欄杆,頗似漢地古典園林中“一池三島”的佈局方式。水池中造有湖心宮和龍王宮,通過跨水石橋既相連接兩宮,又可從中心島通達兩岸,體現了漢式園林小橋流水的意境。湖心宮南側一個小島則孤立于池中,島上只種植一些樹木以保持其自然生長的野趣,這與北京頤和園有些類似。湖心宮的屋頂採用了歇山式,黃琉璃瓦屋面。其建築細部,如青灰大理石雕刻的欄板、望柱、木雕的門窗、隔扇、以及彩繪幾乎都使用了漢族的傳統營造手法。湖心宮北面的龍王宮是漢、藏風格的混合結構,在攢尖屋頂的下部採用了漢式的斗拱結構,屋頂飛簷翹角,漢藏建築藝術在此結合的巧妙而自然。湖心宮水榭西面,有幢兩層樓的仲增頗章,這是達賴喇嘛讀書的地方。

青藏鐵路(藏語:མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་,威利:mtsho bod lcags lam)是中華人民共和國青海省西寧市至西藏自治區拉薩市的鐵路,全長1956公里,為II級單線鐵路,由青藏鐵路公司管理及營運。鐵路沿線共設有45個車站,位於西藏境內的車站均充滿了藏族特色,且無一相同。全線橋隧總長約占路線總長的8%,格爾木至拉薩段的凍土層行車時速最高為90公里,非凍土層時速最高160公里。目前旅客列車全程行車時間約為25小時。青藏鐵路沿線地質情況十分複雜,海拔4000多米以上路段共佔960公里,年連續凍土的地段有550公里,還有部分地段為島狀凍土及深季節凍土的地段。在這裡修鐵路有幾大難題:

高寒缺氧:青藏鐵路沿線年平均氣溫在0℃以下,氣溫最低可達−40℃。每吸一口氣得到的氧氣只有平地上的40%左右。為避免惡劣環境危害施工人員安全,青藏線沿途建立了高壓氧艙,和17座製氧站。施工期間未發生一例高原病死亡事故。

多年凍土:這裡的凍土不像美國阿拉斯加的那樣常年不化,而是在夏天地表凍土就融化成爛泥。青藏鐵路相應採取的設計準則為「主動降溫、冷卻地基、保護凍土」,儘量繞避有不良凍土現象的地段,建橋墩直通地底深處的高架橋、長達111公里的片石通風路基、路基上插灌有液氨的熱導管和水平的通風水泥管、路基上覆蓋遮陽板等。

生態脆弱:鐵路選線儘量避開野生動物棲息、活動區域,沿途修建了33個野生動物遷徙的通道。路基附近進行了草皮移植。

地震帶:唐古拉山地區是地震高發地區。鐵路沿途修建了幾十個自動地震監視器。

晃遊都市,情慾湧動——作者論視域論婁燁電影文化符碼與敘事美學

為了解決頤和園特色 的問題,作者黃浩量 這樣論述:

華語電影,是中華民族自身文化螢幕化的呈現,在經歷了六代導演的成長後,中國大陸的華語電影已呈現出自己的特色,婁燁導演作為第六代導演的領軍人物,以其獨特的紀實美學影像風格以及對於城市邊緣人物探索的選材而受到國內外影展的認可,又因其特殊選材屢屢被禁而蒙上一層神秘色彩。本研究以電影「作者論」的研究視閾,通過電影符號學理論,電影紀實美學理論等多元電影敘事理論,以文本分析法分析婁燁十一部電影長片的電影文本以及其內涵文化符碼與敘事風格,並通過跨文本分析法,將婁燁後期改編自小說、新聞報導以及其他文學作品的電影的原著文本與電影本身進行跨文本分析比較,研究發現婁燁的創作歷程充滿了對敘事的實驗與探索,從早期充滿文

藝風格的藝術電影風格,到如今漸漸在類型化與「反類型化」反覆探索的歷程,婁燁的電影或許在時間的磨礪中少了些叛逆與對體制的反抗,但他具有個性的「作者電影」風特色仍舊沒有改變,其一貫堅持的手持拍攝的「紀實美學」視覺畫面與同期現場聲音的呈現以及對於大城市人物生活的刻畫,都是其電影常見的美學策略。

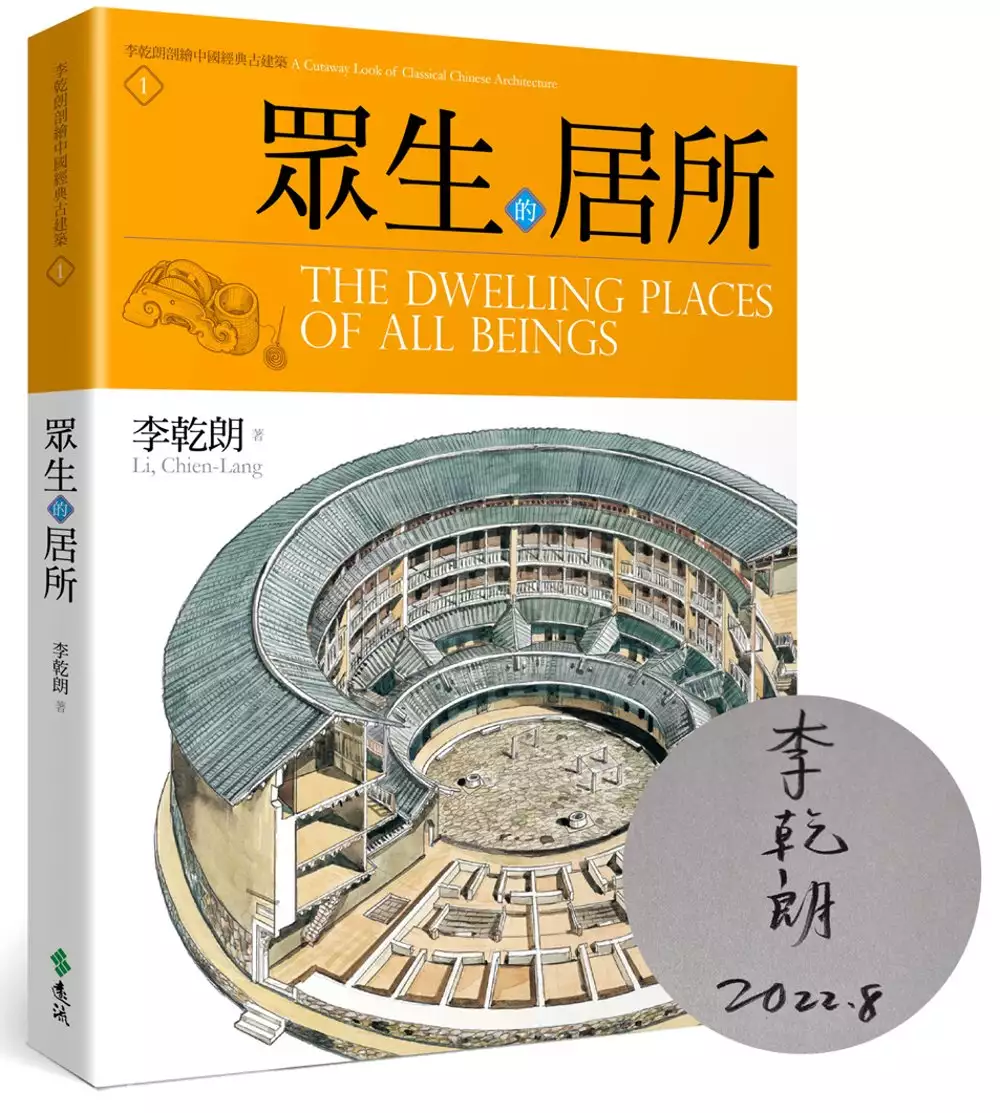

眾生的居所:李乾朗剖繪中國經典古建築1《限量作者簽名版》

為了解決頤和園特色 的問題,作者李乾朗 這樣論述:

透視神繪第一人.建築偵探超視野 ――李乾朗古建築巡禮35年經典代表作 我所選的皆是中國建築史上的最經典的作品, 並且是我親自到訪過,有臨場體驗,才能正確地畫出剖視圖。 以剖視圖與鳥瞰圖來表現古建築是本書最主要的精神! 為了深入地分析古建築的構造特色, 我採用局部切片,或掀頂或鳥瞰等不同角度, 將建築物內部的細節呈現出來,並拉出細線以扼要的文字說明。 這些方法看似在「解構」一座古建築, 但卻讓讀者可以用眼睛走進古建築。 ~~李乾朗 「李乾朗剖繪中國經典古建築」系列,是作者三十五年來中國古建築田野考察與研究心得之總結。涵蓋《眾生的居所》與《神

靈的殿堂》二大面向,深入探索其中十八大類,共七十二座經典建築個案。 時空由秦漢以迄明清,從新疆、青海、北京到閩南。無論是尺度宏大的宮殿寺院,因地制宜的民居,或是亭台水榭的著名園林,還有體現藏傳佛教精神的喇嘛寺,帶伊斯蘭風格的清真寺喚拜塔等等,作者皆以最能彰顯各個古建築特色的手繪剖視彩圖,加上實景攝影圖像與特色導覽解說,引領讀者進入時光隧道,甚至穿牆破壁,領略古代匠師高超的工藝技術,體驗每一座古建築令人驚豔的空間美感。 在經典個案之後,另有同類型「延伸實例」的介紹與比較;而「延伸議題」則以簡練的文字、精細的手繪圖與大量的攝影圖片,歸納整理中國古建築之基本欣賞知識。最後,並附中國古建築

常見之術語詞解。 《眾生的居所》一書涵蓋中國經典古建築中從庶民到帝王之「人」的居所,形式多元,類型多樣,包括民居、書院、戲台、私家園林、橋樑、城市、城郭、宮殿、亭台樓閣、皇家苑囿、禮制建築及陵墓等十二大類,共三十四座經典建築個案,並延伸討論十八個相關實例與十四個重要建築議題。 名家推薦 漢寶德(建築學者) 杉浦康平(國際知名設計大師) 黃永松(漢聲雜誌社發行人) 林洙(大匠的困惑:建築師梁思成》作者) 李祖原(建築師) 黃永洪(建築設計師) 登琨艷(建築設計工作者) 漢寶德(建築學者) 李乾朗教授年輕時就熱愛傳統建築,又是少有的徒手摹寫建築的能

手,在古建築的研究上,早已嶄露頭角。大陸開放後,他花了數十年時間,認真訪問、記錄了主要的古建築,其足履之廣,用心之深與專注的程度,無人能出其右。這是中國古建築著作中,表達最清楚,內容最精準,圖面最悅目的一部書。 杉浦康平(國際知名設計大師) 本書視點上的最大特色是,巧妙地將外觀與內部的透視圖呈現在同一畫面上。藉由這個手法,把從外觀無法推測,驚異未知的內部景象描繪出來,彷彿是精密的人體解剖圖的透視方式,讓讀者得以正確了解。這是一部古建築巡禮不可欠缺、重要而珍貴的著作。 黃永松(漢聲雜誌社發行人) 我是學美術的,特別看重繪圖工作,我主持漢聲雜誌美術部門,因此建築圖繪常常責成編輯

向乾朗兄求教並學習,他們都和我一樣,稱他為「李老師」。 他好像有透視眼,能看穿房子,理出結構。好幾百幅圖稿就是這樣出來的,張張都是古建築的寶貝。乾朗出書,是他數十年研究中國經典古建築的總成果,尤其書中數十幅彩色透視大圖與線圖最為精采。 林洙(《大匠的困惑:建築師梁思成》作者) 過去每當我和梁思成先生談到他做學問的事時,他往往只淡淡一笑說:「這只是笨人下的笨功夫。」今天當我看到乾朗的這部大作時被驚呆了,不禁想起了梁公說的「笨人下笨功夫」的話。乾朗每調查一處古建築時都是用全身心去體察,書中數十幅圖畫即是作者的心血之作,因此他可讓讀者用眼睛走進古建築,而這正是本書的最大特色。 李祖

原(建築師) 此部作品是李乾朗教授用數十年的生命,深入探討數十座經典中國古建築物,採用剖視圖與鳥瞰圖手法,來展現整體論如何在中國古建築之空間布局、造型設計、建築構造之應用。這是一部中國古建築解密入手之好書。 黃永洪(建築設計師) 我非常羨慕乾朗的一雙似X光及電腦般的巧手,他的雙手一如傳統建築師,總能精確地傳達雙眼所見及腦中所想的形體,畫出來的圖讓人一看就懂,數十年來他對古建築研究不斷的熱情投入,讓他知識淵博,手繪的圖風也越見成熟親和,以致能深入淺出地帶領著神往者撥開迷霧,進而觸及中國建築的精髓。 登琨艷 (建築設計工作者)

如果真相信眾生皆有輪迴轉世的話,乾朗兄定是那千年木作老匠師,幾番幻化轉世、穿越千年時空復返而來,目的是為了掃描他那累生累世所建造,且尚還留在人世間的老建築,準備帶到下一世去!今天的他,儼然已經成為中國古建築的守護神靈。 (以上為摘文)

清末民初勢變下英斂之之調適

為了解決頤和園特色 的問題,作者吳智弘 這樣論述:

以往的英斂之研究大都是英斂之的生平介紹,以及討論英斂之與《大公報》的貢獻。在此情況下,對英斂之個人深入的研究議題,便較不受學界注意。英斂之一生多姿多彩,在身世方面,擁有清代旗人身分,與宗女結親,攀上皇家。在職業方面,先後從事法國駐雲南蒙自書記、《大公報》館主、慈幼局局長、輔仁社社長。擁有報人、教育家、慈善家等多種身分。英斂之的學問兼通耶儒,學貫中西,是清末民初,天津租界的知名人物,在官方、民間、教會,法國領事館、日本領事館、天津海關、報界等領域都交遊廣闊,有廣大的人脈網絡。因此,英斂之在辦理各項事業,得心應手。如協辦北洋女子學堂、北平慈幼局,都是仰仗英斂之豐富的社會資源而成。要觀察清末民初時

局變代,英斂之富有特色的人生際遇,實在有其探討價值!從英斂之的人生經歷來看,出身於滿洲統治者的鐵衛部隊,一直效忠清廷,對旗人羣體亦保持忠誠。雖然英斂之沒有堅持尋找出仕機會,通過當官來報國,但是,他選擇了另類途徑,透過參與社會事務的方式,期望做到救國保種。而且,英斂之堅持維護旗人利益,不論是清末或是民初,他都為旗人生計努力。