頤和園圓明園分別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱省齋寫的 樸園文存 和的 中國文化圖典1 歷史名勝篇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【古迹探真】“三山五园”与一位皇帝的运筹帷幄(下) - 搜狐也說明:颐和园 、圆明园、畅春园. 实际上,我们熟知的“三山五园”. 都与乾隆皇帝有关. 作为封建王朝的最高统治者. 乾隆帝设计的. “三山五园”皇家园林区.

這兩本書分別來自新銳文創 和楓樹林出版社所出版 。

國立臺灣大學 藝術史研究所 黃蘭翔、石守謙所指導 盧宣妃的 塑造群體:清代(十七、十八世紀)王羲之蘭亭會傳統之新面貌 (2018),提出頤和園圓明園分別關鍵因素是什麼,來自於王羲之、蘭亭會(蘭亭雅集)、蘭亭序、蘭亭、清代宮廷、李亨特、畢沅、流杯亭、曲水流觴。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 楊永源所指導 朱正卿的 帝國風景的形成與盛清政治綱領的規畫──承德避暑山莊研究 (2017),提出因為有 皇家苑囿、風景、承德、康熙、乾隆、避暑山莊、《御製避暑山莊詩》、外八廟、木蘭圍場的重點而找出了 頤和園圓明園分別的解答。

最後網站颐和园和圆明园哪个好玩 - 旅游攻略則補充:颐和园 和圆明园区别大家都知道北京有一个颐和园,还有一个圆明园,今天小编就来和大家说一下去北京在这两者之间选择一个,哪一个更适合,其实主要还是 ...

樸園文存

為了解決頤和園圓明園分別 的問題,作者朱省齋 這樣論述:

熱愛書畫,仿清人孫承澤《庚子銷夏記》、高士奇《江村銷夏錄》體例,收錄所見名畫法書,品評鑑賞,考其源流,並記錄其尺寸、後人題跋圖記等等。一生浸淫書畫,特請陳巨來為其刻章:「晚知書畫真有益,卻悔歲月來無多。」這是作為朱省齋的朱樸。 朱樸,字樸之,號樸園,晚號省齋。江蘇無錫人,曾任商務印書館《東方雜誌》編輯,結識陳果夫、林柏生等國民黨要員,後長年追隨汪精衛。1942年在上海創辦了《古今》雜誌,作家群橫跨南北、京海兩派,內容多為人物掌故、風土人情、文獻考據之類的隨筆及小品文,影響甚廣。 《樸園文存》由主編蔡登山先生偕同友人「上窮碧落下黃泉」,收羅海內、外報章雜誌上,朱樸未曾結集

成專書的文章,時間橫跨50年,內容囊括早年時論、「樸園」名號由來、《古今》雜誌創辦與收場、1944-1945年間三篇〈樸園日記〉,以及日常與友人張大千、周作人等的來往,可謂其思想轉變與人生歷程的縮影。從1920-1970年,18歲到68歲,見證優游書畫的朱省齋之外,《古今》雜誌創辦人朱樸的生命歷程。 獨家收錄朱樸以不為人知的筆名──「左筆」所發表的五篇人物報導:〈記周佛海先生〉、〈陳彬龢論〉、〈陶希聖論〉、〈張善琨論〉、〈邵式軍論〉,評述其人,頗有可觀之處。 本書特色 ★朱樸散見於海內外報章雜誌的文章隨筆首度集結! ★獨家收錄朱樸以筆名──「左筆」撰寫的人物論!

頤和園圓明園分別進入發燒排行的影片

頤和園是清朝的皇家行宮和大型皇家園林,位於中國北京市海淀區西北,占地290公頃(合4400畝)。頤和園修建於清朝乾隆年間(原名清漪園)、重建於光緒年間,曾屬於清朝北京西郊三山五園之一。頤和園素以人工建築與自然山水巧妙結合的造園手法著稱於世,是中國園林藝術頂峰時期的代表。1998年,頤和園被評為世界文化遺產。頤和園以萬壽山和昆明湖為主,昆明湖占頤和園總面積的四分之三。除了湖山,還有殿堂景區、耕織圖景區。重要建築集中在萬壽山南北中軸線上。萬壽山分為前山、後山兩部分,前山自東向西有養雲軒、無盡意軒、介壽堂、排雲殿、清華軒、寶雲閣、共一樓、聽鸝館、畫中游等知名景觀。後山南北中軸線為規模宏大的漢藏風格寺廟殿宇,包括四大部洲、須彌靈境、香岩宗印之閣等等,周圍點綴以數座小型山間園林,有蘇州街、寅輝城關、花承閣、賅春園、繪芳堂等建築。昆明湖中有三座島嶼,分別名為南湖島、藻鑒堂島、治鏡閣島。昆明湖由一條西堤將大湖一分為二,光緒時建立圍牆,修築起了東堤。

頤和園的主要區域可包括六個部分,分別是殿堂景區(是帝後料理朝政和住宿所在)、萬壽山景區、昆明湖景區、耕織圖景區(獨特的農牧色彩)、長廊景區和中軸景區(起於前山雲輝玉宇牌樓,止於後山慈福慧因牌樓)。作為一座知名園林博物館,擁有豐富制式的園林建築和景觀營造手法,涵蓋了中國傳統名著中的亭台樓閣,軒榭台堂。

東宮門:為頤和園的正門。門前有兩隻銅獅,是清漪園遺物。宮門前的雲龍石階是圓明園安佑宮遺物。門額上「頤和園」三字為光緒帝御筆親賜。宮門前有大廣場,南北兩側為朝房,前有大影壁。

仁壽殿:在頤和園東宮門內,是慈禧太后、光緒帝夏天住在頤和園中臨朝聽政,接受恭賀,以及接見王公大臣和外國使節的地方,這裡也曾經是光緒皇帝頒詔實行變法維新的地方。始建於乾隆十五年(1750年)命名為勤政殿,意為不忘勤理政務。咸豐十年(1860年)遭到英法聯軍焚毀,光緒十二年(1886年)慈禧太后重建時,改為現名,意為施仁政者長壽之意,是頤和園聽政區的主要建築。殿為東向,面闊九間,單檐卷棚歇山頂,兩側有南北配殿,前有銅麒麟、壽星石,以及銅龍銅鳳的雕像,排列在仁壽殿外。是皇帝,皇后在舉行朝會大典時會點燃檀香。在中國古代龍就是皇帝的象徵,鳳就是皇后的象徵。按照慣例是龍在上,鳳在下,但是自慈禧太后掌權之後,就將龍,鳳的位置給顛倒變成鳳在上,龍在下,藉此來顯示出慈禧太后的權威。殿外懸掛著「大圓寶鏡」的匾額,意為當政者的智慧如同大圓寶鏡一樣,能夠洞察一切。殿內則是高懸著「壽協仁符」的金字匾額,意為仁與壽君子兼而有之。正殿內設置慈禧太后,光緒帝召見王公大臣時的寶座,寶座是用上等的紫檀木雕刻而成,椅背上刻有九條金龍,寶座的旁邊設有掌扇,鼎爐,鶴燈。東為仁壽門。殿北有水井「延年井」,殿後為巨大的獅子林假山,仿蘇州獅子林,堆山所用的劍石、石筍為圓明園正大光明殿後假山遺物。

玉瀾堂:在仁壽殿西,始建於乾隆十五年(1750年),咸豐十年(1860年),光緒十八年(1892年)重建,成為皇帝在頤和園中處理政務和居住的地方。正殿即玉瀾堂,堂名是取自晉代詩人陸機的詩句「玉泉甬微瀾」當中的「玉」和「瀾」二字合併而成。內設有御案寶座。原為一四通八達的穿牆殿,光緒皇帝曾經被慈禧太后囚禁於此,因此殿北的後門用磚牆砌死。前院東配殿名霞芬室,西配殿為藕香榭,兩殿的門內亦可見圈禁光緒帝的圍牆,是一處重要的歷史遺蹟。正殿地磚上原有坑窪洞痕,為光緒帝被囚禁時用手杖擊地發泄而成。玉瀾堂西側另有夕佳樓,樓西為鄰水過道,蜿蜒曲折,稱為「九道灣」。

宜芸館:在玉瀾堂北面,乾隆時是藏書之所,光緒年間改建為光緒皇帝的皇后隆裕的居所。院門為垂花門,稱宜芸門,門內側牆壁上有10塊石刻,是乾隆帝摹寫的名家法帖,原藏於惠山園內,重建時移此。正殿為宜芸館,東配房稱道存齋,西配房稱近西軒,均沿用乾隆時舊名。戊戌政變後,玉瀾堂與宜芸館之間的通道也被磚牆切斷。宜芸館北門有飛閣復道通至德和園戲台。

德和園大戲樓:頤和園中看戲的地方,原為乾隆時期的怡春堂。樓高21米,三層,結構與圓明園同樂園清音閣和避暑山莊清音閣相同(與紫禁城暢音閣不同的地方在於其外形是卷棚頂,且覆灰瓦),是清朝最大的戲樓之一,三層舞台間有天地井相通,南部有兩層的扮戲樓,北部為看戲用的頤樂殿。德和園之東為「東八所」(壽膳房、壽茶房、壽藥房)、養花廠和武備院等服務性院落,現被隔出頤和園,改為頤和安縵酒店。

樂壽堂:是慈禧太后在頤和園中居住的地方,始建於乾隆十五年(1750年),咸豐十年(1860年)遭到英法聯軍燒毀,光緒十三年(1887年)重建。門外有水木自親碼頭,有牌坊,是清宮中最早安裝電燈的地方之一。院子分為三路,中路樂壽堂為慈禧太后的居所,中部為起居空間,裡面設有用上等木材紫檀木雕刻而成的「御案寶座」後面放著十五折的玻璃屏風,兩側設有羽毛掌扇,羽毛掌扇不但裝飾精美,也可以顯示出慈禧太后的威儀。西間為寢宮,東間為更衣室。堂前陳列銅鹿、銅鶴、寶瓶,取「六合太平」諧音。寢宮內的文物有用珍珠、瑪瑙、翡翠製成的花籃,用金銀和各種寶石鑲嵌的四季花卉壁畫等。樂壽堂前有明代米萬鍾遺留的「青芝岫」巨石,院中栽培玉蘭、海棠、牡丹,取「玉堂富貴」之意。後院原有乾隆時期遺留之古玉蘭樹,2005年枯死移除。東跨院後半部稱「永壽堂」,為太監總管李蓮英住所。西跨院北部有假山,以及坐落於山上的扇面殿「揚仁風」。揚仁風院落西南角即長廊入口。

長廊:東起樂壽堂西院,西至石丈亭。長廊長達728米,共273間,其間點綴以留佳、寄瀾、秋水、清遙四座亭子,以及魚藻軒、對鷗舫兩座對稱的點景建築。長廊背山面水,平面呈展翅蝙蝠形狀(取福字諧音),不僅把各處景點有機地串聯起來,本身也是頤和園中一處最有名的景觀,長廊上有西遊記、三國演義、紅樓夢、西湖風景、二十四孝、中國古代詩歌和神話故事(如張敞畫眉、牛郎織女、張良納履等)、山水花鳥等圖畫,共計一萬七千餘幅。

排雲殿:在萬壽山前山中部的建築中軸線上,原址為大報恩延壽寺,1892年重修,是慈禧太后做壽時接受賀拜、舉行慶典的地方。「排雲」二字出自晉朝人郭璞「神仙排雲出,但見金銀台」的詩句。排雲殿正門為排雲門,門前有雲輝玉宇牌坊,兩側有十二屬相石。排雲門和二宮門之間有方形的蓮池,池上架金水橋,兩門內分別有紫霄、玉華、芳輝、雲錦四座配殿。排雲殿正殿為頤和園內等級最高的建築,建在九級漢白玉台基上,七間五進,重檐歇山頂,黃琉璃瓦,左右兩側有耳殿,各殿之間有復道相連,橫列共計二十一間。排雲殿之後為德輝殿,再後為高42米的石砌高台,沿台前八字樓梯「朝真磴」可向上通往佛香閣。排雲殿東為介壽堂,西為清華軒,清朝時均為命婦退居之所,現被頤和園作為別墅出租,不對遊人開放。介壽堂內有連理柏和紫玉蘭各一株,頗為名貴。

佛香閣:位於萬壽山前山正中位置,為鐵力木修建的八角形三層樓閣,高41米,上覆綠剪邊黃琉璃瓦,是頤和園內體量最大的建築。閣內供奉接引佛,每月朔望,慈禧太后在此燒香禮佛。佛香閣原為九層佛塔延壽塔,修築到第八層時乾隆帝下令拆毀,仿武昌黃鶴樓改建閣樓。

智慧海:位於萬壽山山巔,為無梁佛殿,全部為五色琉璃磚砌成,色彩絢麗,圖案精美,壁面嵌有1000多尊佛像。外牆下半部琉璃磚上的佛像頭部在文化大革命中被悉數鑿毀。殿內觀音像為乾隆時所造。殿前有琉璃牌坊,其上石額構成「眾香界」、「祗樹林」、「智慧海」、「吉祥雲」四句偈語。

萬壽山昆明湖碑:在排雲殿之東,碑上有乾隆御書「萬壽山昆明湖」六字,碑後是乾隆所撰《昆明湖記》,講述修建清漪園的理由。碑左右各有一座亭子,亭內有「轉輪藏」木塔,塔中有軸,推之使其轉動。此處仿杭州法雲寺藏經閣而建,不對遊客開放。

寶雲閣:在排雲殿之西。又稱「銅亭」。建於乾隆20年(1755年),高7.55米,重41.4萬斤,蟹青冷古銅色仿木結構,樑柱、椽瓦、斗拱、門窗、對聯全部用銅鑄成。門窗原被八國聯軍掠走,在1980年代由海外華人購得,捐給頤和園。

石舫:清晏舫,原名石舫。是一半入水的兩層石舫,長96米,上原有中式艙樓,1860年被焚,光緒重建時改為木製仿西洋大理石艙樓,並在石舫兩側加造明輪。石舫西北為小島,島上原有西所買賣街,兩岸仿揚州瘦西湖景色。

聽鸝館:在萬壽山前山西部。內有兩層戲樓一座,在修建德和園大戲樓前,這裡是慈禧太后聽戲的主要場所。館內古柏參天,館外有杏樹和翠竹。聽鸝館現為聽鸝館飯莊,經營仿清宮廷菜餚,內設貴壽廳、福壽廳、壽膳廳等十個餐廳。

畫中游:在萬壽山西部,依山而建,中為八角形兩層樓閣,東西為兩樓兩亭,東樓名「借秋」,西樓名「愛山」。各建築間有爬山遊廊和石洞相通,錯綜複雜,猶如迷宮。站在亭上四周環顧,有置身於畫中之感。

前山東部:有景福閣、自在莊、含新亭、養雲軒、意遲雲在、千峰彩翠、無盡意軒、寫秋軒、國花台等點景建築。無盡意軒和自在莊清朝為命婦退息之所。景福閣為慈禧太后觀賞雨景、月景之地。

前山西部:有邵窩殿、雲松巢、湖山真意、山色湖光共一樓、石丈亭等點景建築。邵窩殿之名取南北朝時宋朝邵康「安樂窩」典故,雲松巢取李白「吾將此地巢雲松」詩句,兩殿現均為頤和園工作人員休息處。

長廊西端,石丈亭北有一組院落,稱「西四廳」,戊戌變法失敗後,慈禧太后移居頤和園時將珍妃囚禁於此。西四廳西北有貝闕,又稱宿雲檐,乾隆時是清漪園的西門,上供關帝銀像。貝闕向北有並列的石橋兩座,東橋低平,西橋為拱橋。清漪園時期園牆從兩橋中間穿過,西橋在園外,東橋在園內。

後山

蘇州街:又稱買賣街。乾隆二十七年壬午(1762年),乾隆帝下江南,到蘇州遊歷唐代白居易修建的七里山塘,回京後在頤和園後湖仿照七里山塘的模樣修建了蘇州街。1860年被英法聯軍焚毀,光緒時期重建頤和園時未修復,1988年復建。

諧趣園:位於頤和園東北角。此園是乾隆於乾隆十六年(1751年——下江南時,看了無錫惠山腳下的寄暢園,仿其意而建,自然保有江南園林之美。諧趣園原名惠山園,1811年曾經改建並改為現名,為萬壽山東麓的園中園。這座園有「到門唯見水,入室盡疑舟」之美譽。園內水多橋多,最著名的橋是知魚橋。此橋橋身低平,貼近水面,能讓遊客觀賞魚群在水中來回穿行。橋坊上有乾隆皇帝命題的詩句。諧趣園的北部是正殿涵遠堂,此堂原為慈禧太后在此水池釣魚時休息之用,殿內裝飾精美雅緻,在頤和園里可說是上乘之作。另外,環繞水池的遊廊是一條景色多變的的遊覽路線,隨著每一轉折,必有新的景色出現在眼前。

四大部洲:位於後山中部中軸線上,仿照西藏扎囊縣的著名古寺桑耶寺,為漢藏風格的宗教建築群,居中為漢式建築香嚴宗印之閣,內供藥師、如來、阿彌陀三尊佛像,香嚴宗印之閣四周環繞藏式的四大部洲殿、八小部洲殿、日殿、月殿、四色塔。承德避暑山莊外八廟中的普寧寺布局與此相似。香嚴宗印之閣下原為須彌靈境殿,1860年被焚毀,未修復。須彌靈境殿前為松堂,是一座長方形廣場。

花承閣琉璃塔:位於後山東部,原為半圓形高台建築,1860年被焚毀,現存琉璃塔一座,太湖石及漢白玉浮雕海獸台基一座,以及柱礎、石階遺蹟。琉璃塔下部的佛像頭部被紅衛兵鑿除。

賅春園遺址:位於後山西部,為乾隆時修建的一處小型園林,園內最大建築為清可軒,是乾隆帝的書房,依崖而建,以石崖為其南牆。西隔桃花溝為丁香院,院南山崖上有香雲窟石洞,洞內有乾隆題詩和石座,洞西有十八羅漢摩崖石刻。賅春園1860年被焚毀,僅存園門一座,但台階、殿基和部分圍牆保存完好。

綺望軒遺址:位於後山西部山腳下,後湖旁。為乾隆時修建的一處小型園林,構造巧妙,地面隱蔽處有山洞,向下可直通湖邊石岸碼頭。

塑造群體:清代(十七、十八世紀)王羲之蘭亭會傳統之新面貌

為了解決頤和園圓明園分別 的問題,作者盧宣妃 這樣論述:

本論文以十七世紀後半至十八世紀之宮廷內、外續蘭亭會為研究對象,主要想了解清代「續蘭亭會」在王羲之集會的參考模式下,如何透過「物」的製作,完成「塑造群體」的目標,進而了解這些調整與改變,在蘭亭傳統的延續上發揮了甚麼樣的重要性。王羲之蘭亭會因產出《蘭亭序》名蹟而為後代一再追仿,這個可供後代續蘭亭會進行「調整」之「紀念物」製作,可用以展現不同的文化趣味與社群品味。這個調整的過程與趣味的創造,同時可藉以展現該群體之文化資本(如收藏、畫家資源等)、學術興趣,突顯該群體的特殊性格,因此也利於作用在「塑造群體」上。要之,本文將續蘭亭會之空間設計、活動安排及紀念物的創造等,視為一個有機的結構性組合,在此結構

性組合上,討論其每個環節所具有的意義。本文以第二章為始,梳理「曲水流觴」及修禊活動之早期現象,並討論王羲之蘭亭會如何在唐代成為歷史典範。第三章是以清宮內部之流杯建構與「紀念物」的製作為中心,探討康熙、乾隆兩位皇帝如何透過流杯亭的建造及使用,來塑造帝王與臣子、外藩間之群體感。本文第四、五章,將焦點轉往宮廷外部,檢視同時期地方所發生之續蘭亭會的發展。第四章回顧紹興蘭亭在清初康熙、乾隆兩位帝王時期的整修狀況,以及地方官員與地區菁英如何透過續蘭亭會的舉辦以「塑造群體」,聯手恢復地方榮耀的過程。第五章,筆者挑選了兩個成功透過續蘭亭會之「紀念物」的製作,以達「塑造群體」期待的地方社群。分別為紹興知府李亨特

及畢沅幕僚劉錫嘏所主持的續蘭亭會。這兩個集會都是由幕僚團體所組織。此二集會對蘭亭傳統的調整,主要呈現在「紀念物」的製作上,這樣的「紀念」方式有別於過去的蘭亭傳統,甚有新意。第六章,則討論了十九、二十世紀中、日、韓、臺灣等地之續蘭亭會個案,以及為本論文研究作一總結。總之,本文從「集會」的角度,透過對「紀念物」與「塑造群體」之運作觀察出發,試圖說明以往不受重視之清代續蘭亭會,在蘭亭傳統發展上的重要性。

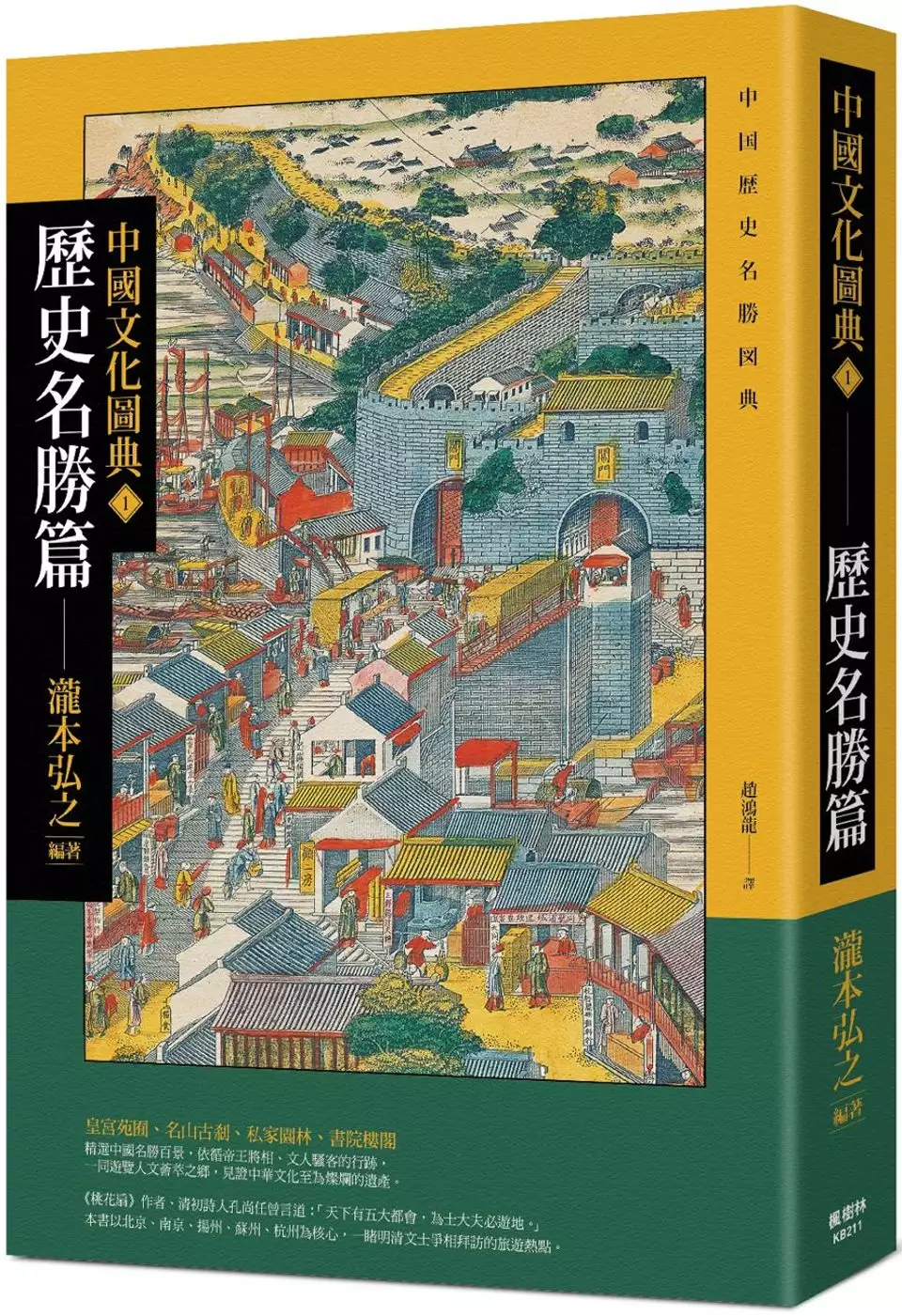

中國文化圖典1 歷史名勝篇

為了解決頤和園圓明園分別 的問題,作者 這樣論述:

皇宮苑囿、名山古剎、私家園林、書院樓閣 一同遊覽人文薈萃之鄉,見證中華文化至為燦爛的遺產 《桃花扇》的作者,清初詩人孔尚任曾言道:「天下有五大都會,為士大夫必遊地。」 本書正是以北京、南京、揚州、蘇州、杭州此五大都會為核心, 精選中國名勝百景,依循帝王將相、文人騷客的行跡,一睹明清文士的旅遊熱點。 □明清兩朝皇帝祭天、祈雨的場所,被列為世界文化遺產的北京天壇 □中國三大窟龕寶庫之一,據傳依據武則天容貌造像的龍門石窟盧舍那大佛 □秦末劉邦與項羽會面於鴻門,並且在此決定日後歷史的走向 □初唐四傑之一的王勃,登滕王閣逞興作序;范仲淹應老友之請,為重修後的岳陽樓

撰記 □白蛇傳裡的「水淹金山寺」與「永鎮雷峰塔」情節,又是分別以何地為背景? 本書所收錄的中國歷史圖像,廣泛取材自明清典籍善本,依地區分類編排,加附明晰易懂的介紹。這些圖像所勾勒的景象,有的因時隨境遷,可憑圖想像往昔無限的風光;有的則不堪戰火現已不存,僅能透過前人手筆一瞥繁華榮景。 有鑒於圖像學日益盛行,書中所彙整的資料,可供各研究領域多方取材利用;而喜愛中國歷史與文學的一般讀者,也能透過本書,超脫出時間與空間的拘束,縱覽紫禁城天子皇居,南望洞庭湖水浩蕩,登黃鶴樓興發懷古幽思,悠然展開一趟橫越萬里的文化旅程。 本書特色 ◎由中國版畫研究家.瀧本弘之精心編輯,大量

蒐羅中日兩地的明清古籍,並加附精簡介紹,打造穿越般的懷古體驗。 ◎全書架構以行政區域劃,橫跨大江南北,廣泛收集古代文人雅士的熱門「打卡地」,見證明清時代的旅遊風尚。 ◎卷頭特別收錄,蘇州木版年畫的全盛期代表作《姑蘇閶門圖》與《三百六十行》。

帝國風景的形成與盛清政治綱領的規畫──承德避暑山莊研究

為了解決頤和園圓明園分別 的問題,作者朱正卿 這樣論述:

本論文以「風景」研究之概念作為研究取徑,探究承德避暑山莊作為清代皇家避暑園林的文化與政治意涵,並分析它建構園林的組織方式與使用在造園規畫之內容。承德避暑山莊承載盛清時期的重要文化意涵,造園過程本身就是一種語言與符號的布局表徵,也是一個可以被解讀為景觀感知的風景文本。本論文研究對象以避暑山莊為核心,佐以外八廟與木蘭圍場,主要探索它們所表述的帝國意象,如何在盛清政治綱領的規畫中逐步形成與顯現。 本論文共分七章。第一章界定本研究所討論的承德之地理範圍,探究避暑山莊、外八廟、木蘭圍場所構成的區域景觀,和清帝國政治作為的種種關聯所發展出的議題和研究方向。第二章從承德地理和社會狀態切入,討論避暑山

莊、外八廟興建於此特定位址的原因,並依據承德特殊的空間形態作為塞外政務特區的條件,發掘其所扮演的政治功能。第三章討論盛清時期的北巡、畋獵行圍、喀爾喀策略、扶持黃教、禮遇活佛等策略如何在承德實施。第四章探討康熙《御製避暑山莊詩》的編寫背景、意念表達、總題分詠與總圖分繪,闡釋此部圖文集作為康熙執政晚期顯耀一代聖主的園記出版品之地位。第五章與第六章分別探究傳統「神」、「聖」哲思如何具體展現在避暑山莊的規畫上。第七章為結論。 近年來,中、西學界研究承德避暑山莊的重點不一,主要在於歷史考證、美學闡述,以及從「新清史」史觀切入的滿洲文化考論。本研究著重分析「風景」理論,探討避暑山莊和外八廟整體文化多樣性

的特徵。對研究材料和研究方法進行深入分析,認為它的總體設計運用了文學、神話、天文學的技巧性和綜合性,建構了承德景觀的多重文化和哲學觀念。避暑山莊揭示的是帝國地理邏輯思維,以及地緣政治策略。在這方土地之上,清帝藉由其所締構的遊樂園,展現了他們對於宗教觀、宇宙觀、儀禮觀的掌握。避暑山莊作為皇家苑囿有其積極主動的政治潛能,並非只是被動消極耽溺逸樂的宮廷生活之所。

想知道頤和園圓明園分別更多一定要看下面主題

頤和園圓明園分別的網路口碑排行榜

-

-

#2.圆明园和颐和园:游玩哪个更佳?-海胆的营养价值

中国有很多旅游景点,圆明园和颐和园游其中两个最著名的更佳皇家园林就是 ... 它有两个主要的更佳园林区域,分别是圆明园和颐和园游“欧洲风情区” ... 於 4.rally-models.com -

#3.【古迹探真】“三山五园”与一位皇帝的运筹帷幄(下) - 搜狐

颐和园 、圆明园、畅春园. 实际上,我们熟知的“三山五园”. 都与乾隆皇帝有关. 作为封建王朝的最高统治者. 乾隆帝设计的. “三山五园”皇家园林区. 於 www.sohu.com -

#4.颐和园和圆明园哪个好玩 - 旅游攻略

颐和园 和圆明园区别大家都知道北京有一个颐和园,还有一个圆明园,今天小编就来和大家说一下去北京在这两者之间选择一个,哪一个更适合,其实主要还是 ... 於 www.k1u.com -

#5.世界遺產頤和園——風光如畫 - Yahoo新聞

說起頤和園,其命運雖不及圓明園那樣轟烈,可是也有 滄桑歷史。 ... 而建,西堤及湖上六橋盡見西湖建築影子,至於景明樓及望蟾閣便分別模仿岳陽樓及 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#6.宮廷風:圓明園 - 博客來

全書集中了北京,上海以及海外的專業研究者,撰稿人分別來自圓明園,頤和園,避暑山庄,再現遺產Relic團隊等專業機構以及資深的獨立學者。 聚焦圓明園盛期的「乾隆風格」, ... 於 www.books.com.tw -

#7.清代皇家园林研究中心

清漪园是行宫,宫廷区面积比较小,与圆明园有着根本不同。圆明园是御园,是皇帝居住、上朝理政、接见群臣的地方,面积很大。 於 iqh.ruc.edu.cn -

#8.【北京自由行】見證歷史!8大北京必去景點 - Klook

【 北京必去景點】故宮、頤和園、天安門、圓明園、天壇⋯⋯全都是重點必 ... 北京長城分別有八達嶺、慕田峪、司馬台三處,其中八達嶺距離近、交通較 ... 於 www.klook.com -

#9.圓明園與頤和園 - 松柏之聲

( 編者按: 編者因一時大意, 雖曾往珠海市之「 圓明新園」 遊玩, 惟仍誤將本欄七月份王君所述的到訪地點, 作為「 新頤和園」 , 致引來長者的關注, 自出版以來分別接 ... 於 www.thevoice.org.hk -

#10.北京頤和園

這三座山上分別有靜宜園、靜明園、頤和園,再加上暢春園和圓明園,這就是所謂的五園。“三山五園”獨立成園,各具特色,但又相互連接,浩浩蕩蕩次第展開,如此集中的園林 ... 於 big5.cctv.com -

#11.圆明园和颐和园:两座皇家园林的历史比较-银装素裹的意思

圆明园 和颐和园分别代表了中国古代园林艺术的两个高峰。圆明园建筑以欧洲古典主义和中国传统建筑元素相结合,有“园中园”的设计理念,以水系为主要 ... 於 www.futcity.com -

#12.圆明园和颐和园有什么区别? - 新浪

圆明园 和颐和园的区别:1、位置不同。圆明园位于北京海淀区清华西路28号,颐和园位于北京海淀区新建宫门路19号。2、规模不同。圆明园面积3.5平方千 ... 於 k.sina.cn -

#13.摄影师亲自标注的圆明园照片怎么就变成了颐和园呢? - 澎湃新闻

没错,比托拍摄的其实并非圆明园,而是现在颐和园这座文昌阁。 不过细心的读者也许会心存疑问:不对啊,明明不一样,老照片里的城关可要高出一层 ... 於 www.thepaper.cn -

#14.頤和園、圓明園,體現中國傳統造園藝術最高水準 - 關鍵評論網

頤和園 在北京城西北11公里處,占地面積約290公頃,水面占75%。早在元代便有人開始在這裡經營園林,那時山稱甕山,湖叫金海。 清乾隆 ... 於 www.thenewslens.com -

#15.[北京五日自由行](12)-慈禧太后之頤和園-半日遊路線攻略

頤和園 是北京必去景點之一,萬林之王圓明園則成了廢墟公園。 ... 頤和園的主要區域可包括六個部分,分別是殿堂區(處理朝政和住宿所在)、萬壽山區、 ... 於 ciuigi.blogspot.com -

#16.从颐和园大他坦说起——浅论圆明园和颐和园历史功能的转换

然而并非西郊所有园林都承担着同一功能,三山五园作为一个完整的西郊皇家园林体系,从乾隆朝直到咸丰朝,畅春园、圆明园、静宜园、静明园和清漪园,分别 ... 於 mt.sohu.com -

#17.北京自由行:老佛爺的豪華後花園-頤和園 - Bianna's Blog

涵虛牌樓是從東面進入頤和園的第一座建築,從圓明園一路行來,遠遠就可看到它的 ... 清朝,帝后入園走中間的大門,其餘的人員分別由兩邊的側門進入。 於 linbianna.blogspot.com -

#18.恭王府、颐和园、圆明园双高6天(广州高铁往返)】-康辉旅游网

经典>不带银两北京故宫、天坛、恭王府、颐和园、圆明园双高6天(广州高铁往返)专 ... 或采用不同交通工具抵达目的地,回程根据航班时刻的前后顺序,分别送往机场。 於 m.cct.cn -

#19.颐和园、圆明园临时闭园 - 北京日报

颐和园 、圆明园发布临时闭园公告,分别于6月26日16时和15时起临时闭园。开放时间视雨情而定。 於 bj.bjd.com.cn -

#20.世界名园颐和园 - 中华文史网

咸丰六年(1856),英法两国政府为了从中国攫取更多的利益,分别以“亚罗号事件”和“马神甫 ... 慈禧鉴于圆明园工程因遭到反对而停止,就借办海军的名义修治颐和园。 於 www.historychina.net -

#21.頤和園- 維基百科,自由的百科全書

頤和園 的主要區域可包括六個部分,分別是殿堂景區(是帝后料理朝政和住宿所在)、萬壽山景區、昆明湖景區、耕織圖景區(獨特的農牧色彩)、長廊景區和中軸景區(起於 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.圓明園多處古跡遭損壞長春園外門房牆畫滿粉筆畫

其中皇家園林包括頤和園、圓明園、故宮御花園等﹔私家園林包括恭王府 ... 按照皇家園林、私家園林、壇廟園林等類型的不同,再分別制定管理保護措施。 於 culture.people.com.cn -

#23.【中國北京】皇族的後花園:圓明園、頤和園,美到讓人屏息的 ...

周圍環列著許多藏式碉房建築物和喇嘛塔, 分別在若干層的台地上隨坡式而交錯佈置,具有濃厚的藏族色彩。 (摘自官網). 於 aikolife.com -

#24.北京游玩线路推荐:颐和园——圆明园——清华北大校园

今天小编要推荐的这条路线:颐和园——圆明园——清华北大校园,可谓是京城皇家园林和 ... 仁寿殿后是三座大型四合院:乐寿堂、玉澜堂和宜芸馆,分别为慈禧、光绪和后妃们 ... 於 www.visitbeijing.com.cn -

#25.北京的著名景点的介绍(关于北京著名景点的介绍)-黑龙江旅游网

北京十大著名旅游景点:八达岭长城旅游区、故宫博物院、颐和园、天坛公园、恭王府、奥林匹克公园、圆明园遗址公园、什刹海风景区、香山公园、北海公园。 1 ... 於 www.ljly.net -

#26.颐和园和圆明园比有多大差别?最后一点不说你可能不知道 - 搜狐

圆明园 ,园林面积350多公顷,建筑面积达20万平方米,一百五十余景,有“万园之园”之称。 颐和园,中国清朝时期皇家园林,前身为清漪园,坐落在北京西郊,距 ... 於 www.sohu.com -

#27.皇家園林頤和園圓明園之殤 - 香港大紀元

頤和園 ,原名清漪園,是清王朝修建的著名皇家園林,曾屬於清朝北京西郊「三山五園」之一,與圓明園毗鄰,內有長廊、石舫、佛香閣、十七孔橋等中國古代建築 ... 於 hk.epochtimes.com -

#28.頤和園和圓明園比有多大差別?最後一點不說你可能不知道- iFuun

頤和園 已經很有皇家氣勢了,我印象比較深刻的是故事長廊。據說圓明園更好,但是我們只能看到遺址。 圓明園,園林面積350多公頃,建築面積達20萬平方米,一百五十餘景, ... 於 www.ifuun.com -

#29.二室一厅,急租普惠南里精装修2居6219平看房方便 - 北京租房

东南向,二居,采光充足,带电梯,大阳台,高楼层,小区中间位置? 小区介绍. 进门是12平米客厅,两间卧室朝西南分别是17平米和16平米,厨房是4.2平米 ... 於 zu.fang.com -

#30.明清园林_搜狗百科

代表建筑颐和园,圆明园,苏州园林 ... 庄外东面和北面的山麓分别建有傅善寺、溥仁寺、普乐寺、安远庙、普宁寺、普佑寺、须弥福寿之庙、普陀宗乘之庙、殊象寺、广安寺 ... 於 baike.sogou.com -

#31.《长城和运河》教学反思[集合15篇]

全文由两部分组成,分别描写赞颂了长城和京杭大运河。 ... 实际游览或是收集资料的准备,孩子们的交流异常热烈,从:故宫,到颐和园、圆明园、兵马俑… 於 xiaoxue.ruiwen.com -

#32.北京指南--服務信息

... 史和800余年的建都史孕育了故宮、天壇、頤和園、圓明園等眾多名勝古跡。 ... 北京天然河道自西向東共有五大水系,分別為拒馬河水系、永定河水系、 ... 於 www.beltandroadforum.org -

#33.故宮、頤和園- 天壇、北海公園,這些皇家建築有什麼區別

故宮、頤和園、圓明園、天壇、北海公園,這些皇家建築有什麼. 在"大祀"下面就是"中祀",主要是祭祀日月,分別在日壇和月壇舉辦。 今天日壇的周邊是極為繁華的商業區, ... 於 min.news -

#34.【北京】京城後花園~頤和園、圓明園(上) - 噗的人生跑馬燈

圓明園 建於1707年,是一座融合東西方建築風格、規模十分宏偉的清代大型皇家園林,清朝時期,在西方國家有著「萬園之園」或「東方凡爾賽宮」的美稱, ... 於 pu1125.pixnet.net -

#35.頤和園和圓明園是同一個園林嗎,他們有什麼區別啊? - 嘟油儂

圓明園 和頤和園是不同的兩座皇家園林,只不過是毗鄰而已。頤和園前身為清漪園。清朝乾隆皇帝繼位以前,在北京西郊一帶,建起了四座大型皇家園林。 於 www.doyouknow.wiki -

#36.頤和園(中國清朝時期皇家園林) - 中文百科全書

頤和園 ,中國清朝時期皇家園林,前身為清漪園,坐落在北京西郊,距城區15公里,占地約290公頃,與圓明園毗鄰。它是以昆明湖、萬壽山為基址,以杭州西湖為藍本,汲取 ... 於 www.newton.com.tw -

#37.6月湖山在望的最新旅遊行程(更新於2023) - Trip.com

圓明園 百餘處景點中,少數是由三五座園林建築組成一景,多數則分別有十多個乃至二十多 ... 頤和園. 9.0. 4.7/540121條評價. 聯合國世界文化遺產園林/花園. 2.36公里 ... 於 hk.trip.com -

#38.北京閒逛|圓明園、頤和園 - 赫赫文王

北京閒逛|圓明園、頤和園. 最近分別去了圓明園、頤和園,沒什麼好寫的,隨便看看吧. 2020-10-19 字數 714 UV PV. @柯棋瀚 [生活] 北京閒逛| #古蹟. 於 kqh.me -

#39.北京假日经济保持平呆瓜是什么瓜稳元旦3天旅游收入1.57亿元

... 秩序井然。3天假期,5A级景区接待游客排列前五名分别是:颐和园接待6.7万 ... 北京市奥林匹克公园接待2.4万人次,圆明园遗址公园接待1.7万人次。 於 nsm.uy.cnja.org.cn -

#40.[心得] 北京頤和園,欣賞慈禧的後花園- 看板China_Travel

... 一直有個大問題困擾著我跟旅伴就是我們要去圓明園還是頤和園呢? ... 可以購票進入分別是北宮門、東宮門和新建宮門我們這次就採用最多人推薦的北 ... 於 www.ptt.cc -

#41.北京過好年五星王府井麗晶、頤和園+圓明園 - 巨匠旅遊

北京過好年五星王府井麗晶、頤和園+圓明園、司馬台長城+古北水鎮5日 · 簽證說明 · 行程須知 · 航班行李 · 中國大陸地區須知 · 安全須知. 於 www.artisan.com.tw -

#42.1882年前後的圓明園、頤和園、長春園,原來是這般模樣

2021年2月24日,北京圓明園管理處在正覺寺舉辦圓明園老照片發布會, ... 三山五園分別是圓明園、清漪園(萬壽山)、靜宜園(香山)、靜明園(玉泉 ... 於 chinaqna.com -

#43.宝坻区坚持全域旅游发展全季旅游聚力打造文旅融合“独特名片”

本次音乐节共设立四大活动板块,分别是津宝第七届音乐节开幕式、行进艺术大奖赛、盛装巡游、 ... 最早拍摄圆明园的中国摄影师,拍下了1879年的北京. 於 tj.news.163.com -

#44.[遊記] 一個人的旅行,2018夏北京Beijing(九) 中國園林之最

其實我原本想要在一個早上安排頤和園和圓明園的,但這趟實際走下來發現實在不太 ... 和北京大部分的景點一樣,有分為淡季和旺季,時間分別如下圖。 於 roakuo.com -

#45.中國.北京.頤和園Summer Palace - 雷克斯是我

三座山上分別建有三園清漪園、靜宜園、靜明園,此外還有附近的暢春園和圓明園,統稱五園)中最後興建的一座園林,始建於1750年,1764年建成,面積290 ... 於 yateousz.blogspot.com -

#46.從頤和園起火談起:英法聯軍火燒圓明園,頤和園、故宮爲何沒事?

今天,我們就借著頤和園的起火事件談談當年的「火燒圓明園」事件吧。 ... 「三山」分別爲香山、萬壽山和玉泉山,「五園」則爲圓明園、暢春園、靜宜 ... 於 ppfocus.com -

#47.科学视角赏古典园林海淀启动“科学家带你游三山五园”活动

十月,来自科研院所的三位科学家的将分别以植物、天文、鸟类为主题, ... 的“硬核”科普组合,将分别在颐和园、圆明园、香山公园,以植物、天文、鸟类 ... 於 www.bj.chinanews.com.cn -

#48.颐和园曾经是圆明园的一部分吗? - 知乎

谢邀。 不是的,这几个皇家园林都是各成体系。 圆明园:. 圆明园兴建于康熙、雍正两朝,园名由康熙皇帝亲提。“圆明”出自佛语,意味着圆满至善,雍正帝认为“圆明”是一种 ... 於 www.zhihu.com -

#49.【北京】頤和園-三生有幸蒞臨皇家行宮御苑|中國 - 方格子

真正踏出國後,才發現自己看世界的眼光是這麼狹小,圓明園和頤和園好像已成為 ... 從中間的洞算起左右兩側,分別各有九個洞,在古代喻有吉利的意思。 於 vocus.cc -

#50.頭條揭密》清圓明園12獸首仍有5個神隱傳龍首在台灣 - 中國時報

至今圓明園的12生肖獸首已有7件回到中國,分別是鼠、牛、虎、兔、馬、猴、豬首,另外龍、蛇、羊、雞、狗首至今下落不明。多年前曾傳聞龍首在台灣保存完好 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.北京导游酷暑日记:俩月没休息,年轻导游累哭了 - 地方频道

7月2日,北京一名地接导游在颐和园带团游览时因中暑送医, ... 北京很多室外景区,缺乏遮阳设施,圆明园南门外这几棵大树,成了导游们的好朋友。 於 difang.gmw.cn -

#52.色瞇瞇海報龍- 最近二十年,台港陸都製播了非常多的清宮 ...

清朝滅亡後,頤和園被列為皇室財產,對公眾開放。1924年後由北平市 ... 這三座山上分別有靜宜園、靜明園、清漪園,再加上東邊的暢春園和圓明園,就是 ... 於 www.facebook.com -

#53.追尋世遺之美【第四彈: 蘇州古典園林、頤和園、天壇、大足石刻

在中國園林發展過程中,分別形成了「皇家園林」和「蘇州園林」兩大系列。 ... 頤和園-清朝時皇家園林,位於北京西郊,佔地約290公頃,與圓明園毗鄰。 於 www.atec.com.hk -

#54.颐和园圆明园有什么区别,北京问题,北京旅游 - wee旅

颐和园圆明园 区别:1.位置的大小,圆明园的面积大约5200亩,而颐和园的面积大概是4400亩。2.圆明园是彻底被毁,面目全非的一个遗址。颐和园是还保存完好的皇家园林。 於 m.weelv.com -

#55.【北京】頤和園-三生有幸蒞臨皇家行宮御苑|中國 - 波波黛莉

腦海中似乎只有對圓明園的印象,反而較少聽人提起過頤和園,甚至不知道原來它 ... 從中間的洞算起左右兩側,分別各有九個洞,在古代喻有吉利的意思。 於 www.popdaily.com.tw -

#56.大陸北京之旅~圓明園/北京大學 - jessie - 痞客邦

圓明園 在頤和園旁邊,行程可安排在同一天,不過兩個景點都很大,若想全部 ... 觀賞大水法的地方,後方有五件大型石屏風,分別雕刻西洋軍旗、甲冑、 ... 於 jessie73319.pixnet.net -

#57.頤和園 - CYTS Tours

仁壽殿後是三座大型四合院:樂壽堂、玉瀾堂和宜芸館,分別為慈禧、光緒和后妃們 ... 門前御道丹陛上的雲龍石雕刻著二龍戲珠,為乾隆年代所刻,是從圓明園廢墟(安佑宮) ... 於 cytstours.com -

#58.頤和園| 窮游破事兒

逛完圓明園之後就到頤和園參觀。頤和園英文名稱是「Summer Palace」,由於景色怡人,風涼水冷,這裏在清朝後期成為慈禧太后及光緒皇帝理政的 ... 於 1traveller.wordpress.com -

#59.去北京野生动物园住哪方便 - 抖音

... 北京海洋馆、北京天文馆等,地铁可直达颐和园、圆明园❎离天安门、故宫稍远. ... 站:北京的火车站有六个,分别是北京站、北京西站、北京东站、北京南站、北京北 ... 於 www.douyin.com -

#60.隨筆|北京走馬看花自由行-D2 頤和園、圓明園

8/16 D2 - 頤和園、圓明園原本預計行程是頤和園+北大+清大, ... 隨筆|北京走馬看花自由行-D2 頤和園、圓明園 ... 分別有開往南湖島和銅牛的船. 於 kreeyherb.pixnet.net -

#61.五大文化遺產、古北水鎮司馬台長城五日- 國外團體旅遊

不可錯過的北京五大景點:故宮、長城、頤和園、天壇、明十三陵。 ... 圓明園的面積約有350公頃,比頤和園要大上許多,同樣以「水」為築景中心。圓明園從康熙四十八年( ... 於 tour.settour.com.tw -

#62.世界文化遺産——頤和園 - 中國政府網

仁壽殿後是三座大型四合院:樂壽堂、玉瀾堂和宜蕓館,分別為慈禧、光緒和 ... 門前禦道丹陛上的雲龍石雕刻著二龍戲珠,為乾隆年代所刻,是從圓明園 ... 於 big5.www.gov.cn -

#63.2022頤和園圓明園分別-網路上3c電腦遊戲資訊分享

頤和園圓明園分別 2022-3c電腦遊戲情報整理,精選在網路論壇社群討論議題,找頤和園圓明園分別,圓明園頤和園,火燒頤和園,頤和園景點在Facebook社群貼文 ... 於 3c.gotokeyword.com -

#64.颐和园-CNTV纪实台-中国网络电视台 - 纪录片

六集大型电视纪录片《颐和园》 揭秘一座皇家园林的前世今生。 ... 英法联军的纵火,使北京西郊清漪园、圆明园等几座皇家园林变成一片废墟。光绪皇帝继位后,大权在握的 ... 於 jishi.cntv.cn -

#65.颐和园

2020-01-24 请游客提前在“颐和园”官方微信公众号进行预约购票,购票成功的游客请持 ... 全部设有无障碍设施,其中无障碍独立卫生间(含家庭卫生间)10处,分别为养云 ... 於 www.summerpalace-china.com -

#66.頤和園建園270年清漪出錦繡 - 大公網

乾隆皇帝帝在《清漪園即景》詩中寫到。清漪園修建在京西的暢春園、玉泉山靜明園、香山靜宜園、圓明園等皇家園林之後,但它將京 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#67.北京「頤和園」「圓明園」 - YouTube

北京「 頤和園 」「 圓明園 」. 君君翱遊. 君君翱遊. 302 subscribers. Subscribe. <__slot-el>. Subscribed. 37. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#68.颐和园圆明园周边拆违法建设50余处、9万平方米 - 凤凰文化

区县政府需要以签署责任书的形式承担具体工作,拆除不力的区县将被问责。 而后,丰台、石景山、昌平等区县分别举行了成规模的拆违活动。海淀区由区政府 ... 於 culture.ifeng.com -

#69.頤和園 - Google.com.hk

頤和園 是清朝的皇家行宮和大型皇家園林,位於中國北京市海淀區西北,占地297公頃。頤和園修建於清朝乾隆年間、重建於光緒年間,曾屬於清朝北京西郊三山五園之一。 於 www.google.com.hk -

#70.不一样的颐和园夜景[组图] - 图片中国

三座山上分别建有三园清漪园、静宜园、静明园,此外还有附近的畅春园和圆明园,统称五园)中最后兴建的一座园林,始建于1750年,1764年建成,面积290 ... 於 photo.china.com.cn -

#71.Shanying Haoxuan Farm House - GroupBuya 酒店格價/比較 ...

中國|北京旅遊及商務私人包車一日遊|故宮.天壇.頤和園.圓明園 ... 北京私人導覽2日遊天安門+故宮+慕田峪長城+頤和園+奧林匹克公園. $1,719. Trip.com. 於 www.groupbuya.com -

#72.北京天坛+颐和园+圆明园【优质讲解︱清华北大外景︱纯玩一日游

三座山上分别建有三园清漪园、静宜园、静明园,此外还有附近的畅春园和圆明园,统称五园)中最后兴建的一座园林,始建于1750年,1764年建成,面积290公顷,水面约占四分之 ... 於 bjay1.package.qunar.com -

#73.北京.天津雙城記-Day2-2(2016/01/24)

圓明園 座落在北京西郊海澱,與頤和園緊相毗鄰。 ... “水立方”與國家體育場“鳥巢”分別位於中軸線兩側,一方一圓,遙相呼應,構成了“人文奧運”的獨特 ... 於 blog.xuite.net -

#74.颐和园、圆明园地区的历史文化

颐和园 、圆明园是清代以“三山五园”为主题的北京西郊园林区域的核心地带,具有十分 ... 颐和园周边各旗营房中,都建有关帝庙,在海淀、树村、安河桥和蓝靛厂还分别建有 ... 於 www.yuanmingyuanpark.cn -

#75.2011.04.15 北京圓明園遺址 - 愛露營的人

圓明園 位于頤和園之東、北京大學之北,由圓明園及其附園長春園、綺 ... 其中,南岸分別為子鼠、寅虎、辰龍、午馬、申猴、戌狗:北岸則分別為丑牛、卯 ... 於 terrykuo58.pixnet.net -

#76.頤和園旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

頤和園 原是清朝帝王的行宮和花園,其前身稱清漪園,為三山五園(三山:萬壽山、香山和玉泉山。五園:清漪園、靜宜園、靜明園、暢春園和圓明園)中最後興建的一座園林。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#77.2022年教师资格考试小学综合素质模拟试卷515

... 装载石头的船下沉到刚才那个记号为止,再分别称出船中石头的重量,石头的重量就是大象的重量。 ... 下列选项中,( )被誉为“中国园林之母”。 A. 颐和园. B. 圆明园. 於 vers.cqvip.com -

#78.[遊記] 北京頤和園 - 柔藍食單- 痞客邦

頤和園 的命運與圓明園一樣悲慘,在英法聯軍進入北京後,燒毀了當時名為清漪園 ... 四大部州是佛教所認為在須彌山周圍的四大洲,分別為東勝神州、西牛 ... 於 bluehero.pixnet.net -

#79.圆明园相关问题 - 携程旅游攻略

天安门广场,故宫,天坛,颐和园,圆明园,景山,什刹海,北海公园,水立方,鸟巢,清华, ... 颐和园,圆明园,什刹海安排在一天,分别花多少时间逛逛比较好呢? 於 you.ctrip.com -

#80.北京圆明园+颐和园景区专线巴士【往返车票+景区门票赠送导游 ...

北京圆明园+颐和园景区专线巴士【往返车票+景区门票赠送导游讲解】 ... 注意:预订多个套餐,请分别加入购物车;. 加入购物车立即预订 在线咨询. 详情. 热销精选. 於 www.busda.com -

#81.颐和园 - 北京市海淀区政务信息资源库

后溪河于山的东北麓分为三股流出宫墙外,往东汇马厂诸水而入于圆明园。 与此同时,对“玉河“和”长河”这两条输水干渠也分别加以疏浚。 於 zyk.bjhd.gov.cn -

#82.颐和园和圆明园,哪个更值得去? - 马蜂窝

颐和园 是皇家园林,圆明园的主要看点是大水法遗址,如果一定要选择一个的话,颐和园的景色可能更好。下面给这两个景点简单的做个介绍。 颐和园是清朝时期 ... 於 www.mafengwo.cn -

#83.圓明園

水域面積等於一個頤和園。 圓明園系一座水景園,水面占全園面積一半以上。在山環水繞之中,分佈著 140多個景區,彙集了當時江南若干名園勝景的特點,融我國古代造園藝 ... 於 www.sulanteach.net -

#84.记清代颐和园的马厂残墙 - 北京市文物局

清代北京城有三重城墙,分别是内外城城墙、皇城城墙、紫禁城城墙。 ... 规划》中“(三山五园)北部文化传承发展带串联颐和园、圆明园等重要景区及大宫 ... 於 wwj.beijing.gov.cn -

#85.颐和园 - Google 圖書結果

... 玉泉山、万寿山又分别成为平地起造的圆明园和畅春园借景的主题。“三山五园”的位置分布为各园之间的互相借资、彼此成景创造了最佳的条件,而最晚兴建的清漪园(颐和园 ... 於 books.google.com.tw -

#86.[大陸-北京]- 頤和園.上 - 斯言彤語-旅行攝

三座山上分別建有靜宜園、靜明園、清漪園(後為頤和園),. 此外還有附近的暢春園和圓明園,統稱五園(參見《中國古代建築史》清代卷》)。 於 ss19650808.pixnet.net -

#87.圆明园到底建了多少年? - 刘云枫

颐和园 之面积比圆明园稍小,不过,圆明圆是圆明、长春、万春三园之和, ... 映清斋、鉴园、狮子林则分别建成于乾隆三十一年、三十二年和三十七年。 於 liuyunfeng.blog.caixin.com -

#88.請介紹--頤和園.圓明園午餐如何打理 - 背包客棧

园内共有三个快餐亭,分别位于知春亭、排云殿东九间和石丈亭处,主要经营有饭菜、面食类。此外,园内还有一处专营宫廷御膳的中华老字号饭庄—听鹂馆。它的 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#89.颐和园和圆明园是同一个园林吗,他们有什么区别啊? - 百度知道

颐和园 和圆明园不是同一个地方。颐和园是中国清朝时期皇家园林,前身为清漪园,坐落在北京市海淀区新建宫门路19号,与圆明园毗邻。 於 zhidao.baidu.com -

#90.圆明园和颐和园:两座皇家园林的历史比较

圆明园 和颐和园分别代表了中国古代园林艺术的两个高峰。圆明园建筑以欧洲古典主义和中国传统建筑元素相结合,有“园中园”的设计理念,以水系为主要 ... 於 airportconnectionusa.com -

#91.清代園林:圓明園是坐落在北京西北郊,與頤和園相鄰 - 華人百科

如園和獅子林,都分別有16個以上風景點。 圓明園的西峰秀色,是雍正、乾隆二帝每於七月初七,設七夕巧筵的地方。這裡可遠借西山 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#92.北京皇家園林有哪些? - 雅瑪知識

中國現存的三大皇家園林分別是:北京西郊的頤和園和圓明園,河北承德的避暑山莊。 頤和園,北京市古代皇家園林,前身為清漪園,坐落在北京西郊,距 ... 於 www.yamab2b.com -

#93.颐和园和圆明园哪个好玩|八达岭长城 - 网易

颐和园 景区内提供手机导览服务和电子语音导游,如果按照官方语音导游服务讲解顺序来游览颐和园,主要有以下三条路线可供选择。三条路线分别是从不同的入口 ... 於 www.163.com -

#94.故宫、颐和园- 天坛、北海公园,这些皇家建筑有什么区别 - 腾讯

刚建好的北京城复原图故宫(紫禁城)、颐和园(清漪园)、圆明园… ... 在“大祀”下面就是“中祀”,主要是祭祀日月,分别在日坛和月坛举办。 於 xw.qq.com -

#95.颐和园与圆明园——哪一个更值得你去游玩?-太阳能哪个牌子好

始建于18世纪中期,耗时89年完工,是中国东方古典园林的代表之一。 圆明园包括三个部分,分别为圆明园、万春园和长春园,总占地面积达350公顷。其中, ... 於 bsc-scholarshipfund.org -

#96.北京三環外景點有哪些? 為您介紹3個著名的旅遊景點 - 壹讀

... 的旅遊景點達200多處,北京三環外的景點有頤和園、圓明園、清華大學等。 ... 仁壽殿後是三座大型四合院:樂壽堂、玉瀾堂和宜芸館,分別為慈禧、 ... 於 read01.com -

#97.清漪园颐和园 - Quizlet

在北京西北郊,先已建成的诸园中圆明园,畅春园为人工山水园,静宜园为纯山地园林, ... 的两处建筑为大报恩延寿寺和须弥灵境分别占据了万寿山前山和后山的中央部位。 於 quizlet.com -

#98.圓明園和頤和園,是誰建立的,取得名字有著什麼意義 - 每日頭條

圓明園 ,其實是康熙皇帝賜的名字,頤和園卻是一個太后取的名字,因為那個時候頤和園,是慈禧太后當權的時候修建的。看過清宮電視劇的人都知道圓明園是 ... 於 kknews.cc