韓國豪宅區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦逯薇寫的 空間的智慧,小家也能住大 和羅伯特.普特南的 階級世代:窮小孩與富小孩的機會不平等都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大S 老公具俊曄位在首爾7000 萬豪宅曝光,GD、BTS也說明:而這起台韓聯姻也驚動了韓國演藝圈,現在就連具俊曄的「千萬豪宅」也曝光 ... 南洞的千萬豪宅,就連具俊曄自己都曾在節目上公開自己就是住在豪宅區UN ...

這兩本書分別來自大是文化 和衛城所出版 。

國立臺灣大學 政治學研究所 蕭全政所指導 張志源的 臺灣社會住宅政策之政經分析,2010-2020 (2020),提出韓國豪宅區關鍵因素是什麼,來自於社會住宅、公共政策、偏差、偏差動員、政經分析。

最後網站又見豪宅?韓國瑜大安區樓中樓住所曝光住戶 - 芋傳媒則補充:不料,今天又傳出韓國瑜在台北市仁愛路精華地段也有房,而且還是樓中樓,而這間豪宅資訊一樣只需要透過地政公開資訊即可查到,這下為韓國瑜辯護的 ...

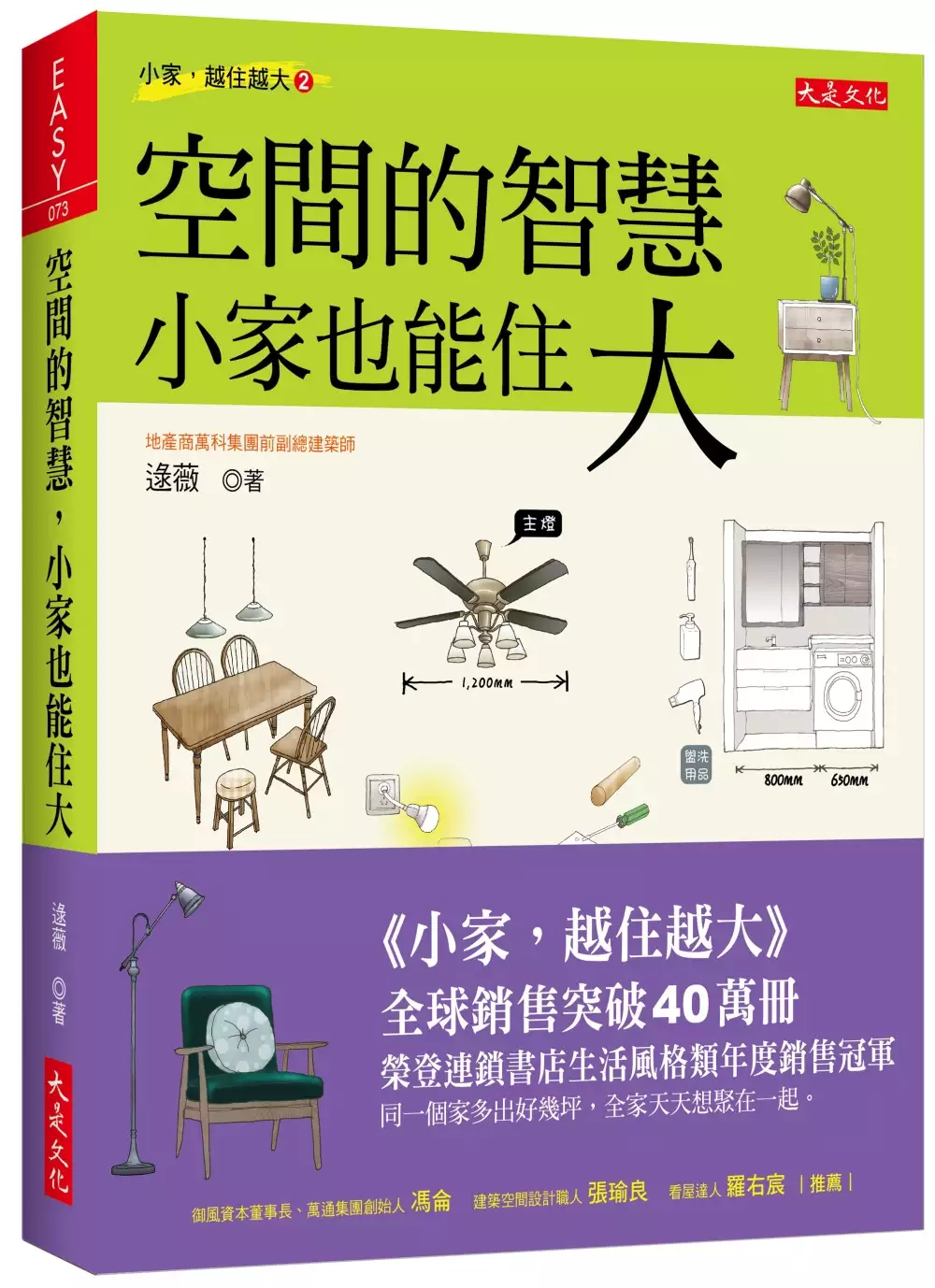

空間的智慧,小家也能住大

為了解決韓國豪宅區 的問題,作者逯薇 這樣論述:

《小家,越住越大》,全球銷售突破40萬冊, 榮登連鎖書店生活風格類年度銷售冠軍。 授權英國、瑞典、西班牙、羅馬尼亞、韓國、俄羅斯等國出版。 作者逯薇,曾任職於地產商「萬科集團」副總建築師,從事住宅研發15年, 繪製超過2,000張室內平面圖、參與過200,000套以上精裝豪宅設計案。 你以為這樣的大設計師,一定住大豪宅?逯薇家裡只有30坪,卻住了六口人, 她自豪說:「我家不算寬敞」,但有個值得驕傲的優點:永遠不會亂。 第一本《小家,越住越大》,逯薇幫你的家微整型, 讓客廳永遠不亂、廚房空間多30%、 小坪數也有衣帽間,玄關這樣設計,隨你狂

買鞋。 這一回,她要拯救你的餐廳、小孩房、櫃子和浴室, 辨識裝潢上各種板材的「玄機」、善用乾溼分離多出半坪空間……。 還教你善用燈光,讓自己像是又搬進新家,同一個家感覺多出好幾種空間。 就連不能敲敲打打的租屋處,也能用不到5,000元,做出大改造。全圖解。 真正適合人住的,不是家居雜誌上的美房, 而是充滿煙火氣與生活臭的「家」, 但也因為有了煙火氣和生活臭,所以才會這麼亂,怎麼辦? 你需要學習逯薇對於空間的智慧,同一個家多出好幾坪, 更改變住宅氣氛,全家人天天想聚在一起。 ◎拿什麼拯救你,我的餐桌:家中最溫暖的空間是餐廳,不是客廳。 怎麼打造這

個家庭的情感中心呢? 作者要你拿起手機、踮起腳尖、抬高手臂, 從自家餐桌上方拍攝一張俯視照片開始。 因為,一切都要從「餐桌覆蓋率」說起。 ◎一坪小房間怎麼變出大童年:這是家裡最不可能一勞永逸的空間。 小孩房的關鍵在於,要忠於孩子當下的意願,也要關注未來的需求。 所以小孩房得是動態的,不能是靜態,不能一步到位,得適時留白。 本書完整圖解,怎麼用一坪大的空間變出這樣能動能靜的房間。 ◎現實與理想反差最大的空間:浴室。 明明是最該讓人療癒的空間,卻變成又小又黑? 想做乾溼分離?還妄想有個大浴缸?學學作者研發的三空間二式分離法。

◎瞬間改變氣氛的燈光搭配── 燈光搭配有三大誤區:重視燈忽略光、重視燈泡忽略色溫、重視主燈忽略搭配。 本書從客廳主燈到餐廳、廚房、臥室、浴室、衣櫃感應燈、閱讀燈、小夜燈…… 怎麼搭配,通通圖解。 還有,下班後想好好喝杯紅酒,該搭配什麼燈? 作者還親自示範,怎麼用5,000元有找,幫自己的出租屋大改造, 不用大肆裝修又能充滿顏值,連結帳單都一併show給你看。 好評推薦 地產企業負責給大家蓋房子,還需要逯薇這樣的跨界者教我們怎麼住。她的字裡行間無不顯現出她作為建築師專業的一面、作為創業者堅毅的一面、作為母親柔軟的一面、作為作者用心的一面。這

本小書恰到好處的融合了專業的、有用的、有趣的、有愛的內容。──御風資本董事長、萬通集團創始人 馮侖 比你的家多大多小更重要的,是你能夠區分混亂和秩序。幸福來自自己為自己建立的秩序。 ──趁早APP創始人、暢銷書作者 瀟灑姐 讓乾貨讀來輕鬆有趣,讓專業直達真實生活,讓普通人秒懂家居方法論,逯薇老師用她的書做到了。這種務實與情懷,多年來始終令人羨慕不已。──好好住APP創始人 馮驌 收納,可以讓家平衡,舒展餘裕的關係;功能,能夠使家輕鬆,讓彼此對話無窮無盡;愛,正是魔法調味劑,替生活其中的每個人,微加幸福。──建築空間設

計職人/張瑜良 本書列舉每個生活的空間,從客餐廳、小孩房、浴廁,甚至是主臥動線,能想到的都幫你用最節省空間的方式顧慮到了,就像是一部裝潢設計大寶典一樣。──看屋達人/羅右宸

韓國豪宅區進入發燒排行的影片

#國際新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲54新觀點阿娟給你新觀點 https://goo.gl/a6VwuE

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

臺灣社會住宅政策之政經分析,2010-2020

為了解決韓國豪宅區 的問題,作者張志源 這樣論述:

本研究從政治經濟分析角度,討論臺灣2010-2020年社會住宅政策因果脈絡,並結合社會住宅之建築計畫內容,分析社會住宅建築特色。 在社會住宅政策倡議與反對(2010-2011)階段,主要分析社會各界對社會住宅政策推動的正反意見,討論該政策出現歷程及政策倡議侷限在新北市及臺北市之原因,探討此階段馬英九總統的政治考量及社會住宅推動聯盟的倡議目的和內容。 在社會住宅政策執行停滯與變動(2012-2015)階段,主要分析中央政府原規劃社會住宅與合宜住宅並行,但因2014年桃園八德合宜住宅標案弊案而改變之原因,並探討此階段民間團體發動巢運,對社會住宅政策提出之觀點。由於此階段政策侷限在新北

市、臺北市、桃園市,故探討社會住宅推動聯盟、內政部、內政部營建署、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、三個直轄市的市長候選人及總統候選人對社會住宅政策之觀點。 在社會住宅政策創新與更新(2016-2020)階段,主要分析實現蔡英文總統宣示8年內興建20萬戶社會住宅,中央政府及地方政府提出的各類配套方案內容以及《住宅法》修訂及政策創新,探討此階段社會住宅推動聯盟、內政部及內政部營建署社會住宅政策觀點,分析各直轄市政府對於社會住宅政策的執行成果。 最後討論台灣社會住宅政策的特殊性,並提出社會住宅政策未來展望與建議。

階級世代:窮小孩與富小孩的機會不平等

為了解決韓國豪宅區 的問題,作者羅伯特.普特南 這樣論述:

貧富差距如何影響窮小孩與富小孩的選擇機會? 「我一直是輸家,我這麼努力完成生命中所有事情,但終究還是白費功夫!完了,我一輩子就他媽的完了!」──大衛(窮小孩) 「我從來沒有為錢煩惱過,我身邊的人一直都盡心盡力幫我,引領我走上正軌,我對於自己生命中的一切感到心滿意足。」──雀兒喜(富小孩) 從所得不平等到機會不平等 二十八個向上流動與無法翻身的生命故事 ★美國社會研究經典名著《獨自打保齡球》作者、哈佛大學公共政策學家,最新力作 ★藍佩嘉 專文推薦 近年來,許多研究都證實世界各地的貧富差距不斷擴大,相較於種族、性別問題的進步,所得與財富的分配不均正嚴重惡化下

一代的機會不平等,阻礙窮人的翻身機會。 在經濟起飛的年代,不管出身為何,只要努力,人人都有機會成功,黑手也能變頭家。但隨著經濟發展趨緩,家世背景的影響力愈來愈大,有錢人家的孩子就算資質平庸,也能在大量資源挹注下,贏過窮人家的聰明小孩。 為了理解貧富差距如何影響富人與窮人的生命機會,哈佛大學教授普特南組成研究團隊訪問一〇七位年輕人與他們的父母,呈現一九五〇年代至今,美國富裕家庭與貧窮家庭的生命故事。 作者發現,相較於一九五〇年代,現在窮人與富人的隔離日益嚴重,富人集中在豪宅區,窮人集中在貧民窟,日常生活中人們愈來愈難接觸到與自己不同階級的人。此外,窮小孩與富小孩的機會不平等,年

齡不斷下修,在學齡前就呈現巨大落差,中上階級的父母有更多時間陪伴孩子、給予刺激,培養孩子的認知與非認知技巧,窮人家的孩子則時常面臨家庭的崩解,或在隔代教養的環境中長大。 不同於一般貧富差距研究多呈現數據資料,本書側重許多個人的成長歷程,以此訴說家庭環境、教養方式、學校、社區、社會資本的差異,如何影響不同階級孩子的流動機會。 最後,針對貧窮孩子的困境,作者也提出解決方案,他認為我們應該將所有孩子都視為「我們的孩子」,以集體的力量來養育,否則機會不平等將同時危及經濟的成長與民主的效能,導致我們必須付出更多社會成本收拾後果。 名人推薦 藍佩嘉(臺大社會系教授) 從專業上來看

,普特南是哈佛大學的社會科學家,但把他說成是歌頌市民社會的詩人或許更為恰當。普特南在這本書將個人的才華發揮得淋漓盡致,探討一個很急迫的問題。凡是閱讀過這本書的人,絕對不會再滿足於所謂的機會均等。──狄帕雷(Jason DeParle),《紐約時報書評》(The New York Times Book Review) 英國小說家狄更斯透過自身的文學天賦,強迫同時代的人面對維多利亞時期折磨英格蘭窮人的貧窮和暴力,而普特南也在自己最新的著作中重複此項工作。「美國夢陷入危機」並不是社會科學的專業術語,而是一群美國年輕人深陷貧窮與暴力的生活經驗。《階級世代》說明我們活在一個雙軌的社會與經濟世界,富

人透過教育與經濟機會邁向成功,而窮人費盡心力想要翻身卻徒勞無功。我們無法迴避普特南書中扣人心弦的研究結果。請閱讀這本書,看看一個全新的美國。──康維(Jill Ker Conway),作家 目前對於不平等的辯論實在非常空洞,主要關注前一%的人太過富裕,卻完全忽略美國中產階級在過去兩個世代的實際情況。普特南跨入這塊無人的領域,帶著這本傑出的作品,絕對可以震撼每一位美國人,讓他們面對美國社會所發生的事。──福山(Francis Fukuyama),《金融時報》(The Financial Times) 普特南精準捕捉到美國的變遷,亦即年輕人階級之間不斷拉開的機會鴻溝。作者在《階級世代》

一書中,清楚呈現下層階級小孩生命機會的流失以及上層階級小孩手上資源擴張的對比,並且提出急迫的建議,說明美國應該如何應付貧富差距擴大的趨勢。對於每一位關心小孩子未來的美國人來說,普特南的新書都是必讀之作。──威爾森(William Julius Wilson),哈佛大學講座講授(Lewis P. and Linda L. Geyser University Professor, Harvard University) 普特南結合學術研究及說故事的方式,描繪出美國現在與未來一幅惱人的真實畫面。《階級世代》說的已經非常清楚,我們必須摒除政治口水,調整這個國家提供機會給數百萬名貧窮小孩的方式。如

果不是所有美國人該看,至少也應該是每位決策者都必讀的一本書。──卡納達(Geoffrey Canada),哈林學童特區計畫主席(President, the Harlem Children’s Zone) 普特南又帶來一本探索美國社會面貌變遷的開創之作,作者深入剖析所得差距擴大如何影響我們的小孩。全書的結論令人不寒而慄,社會流動「在可見的未來似乎會不斷下滑,粉碎所謂的美國夢」,不論是白宮或是一般人都必須看看這本書。──葛根(David Gergen),美國知名政治評論家) 論述清晰且悲天憫人,普特南訴說的故事代表我們這個時代巨大的社會議題:有錢人家與貧窮人家小孩之間的生活差距不斷擴

大,而生在弱勢之家的小孩其前景卻是愈來愈黯淡。這是一本極為重要的作品,力道十足地提醒我們怎麼把事情做得更好。──塔夫(Paul Tough),《孩子如何成功》(How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character)作者 作者簡介 羅伯特‧普特南(Robert D. Putnam) 哈佛大學馬爾金公共政策教授、美國國家科學院院士,二○○六年榮獲政治學界最高榮譽史蓋提獎(Johan Skytte Prize),且為二○一二年美國國家人文獎章得主。曾擔任歐巴馬、柯林頓、布希等多位美國總統的顧問,至

今已出版十四部著作,包括《獨自打保齡球:美國社區的衰落和復興》(Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000)、《使民主運轉起來》(Making Democracy Work,1994)等經典作品。 普特南不但在哈佛大學教書,也是該校薩加洛論壇(Saguaro Seminar)的共同創辦人,這項研究倡議試圖結合傑出的思想家與實務工作者,發展出一套可以落實的公民復甦理念。二〇一五年,薩加洛論壇啟動「填補機會鴻溝」(Closing the Opportunity Gap)計畫,總共有五組研究團隊,大

約有十幾位美國一流專家參與,橫跨五個不同的領域,包括家庭與父母教養、幼兒與國民義務教育、社區、以及「人生的坡道」(on-ramps),例如社區大學與學徒制。二〇一五年中,研究團隊發表跨黨派的白皮書,根據事實提出概念,說明如何縮小機會鴻溝。如果想多瞭解一些,可以瀏覽白皮書的網頁www.theopportunitygap.com。 譯者簡介 李宗義 清華大學社會所博士,現為中央研究院社會所博士後研究員,近年來關心災難中國家與社會的互動及決策,譯有《比較霸權》、《金融狂熱簡史》、《窮人的經濟學》等書。 許雅淑 現為清華大學社會所博士生,研究領域為經濟社會學,關注社會經濟發展的不平

等及其影響等相關議題,譯有《拍立得:不死的攝影分享精神》、《故事如何改變你的大腦》以及《世界鐵道歷史200年》。 推薦序 拉拔孩子長大,需要整個村落的力量(藍佩嘉) 一、美國夢:神話與現實 二、家庭 三、教養 四、學校教育 五、社區 六、怎麼辦? 我們孩子的故事 謝辭 注釋 推薦序 拉拔孩子長大,需要整個村落的力量 藍佩嘉(臺灣大學社會學系教授) 近年來,我們在媒體上看到許多有關「階級世襲」、「一個臺灣、兩個世界」的報導。雖然有些標題過於聳動、缺乏實證支持(如「M型社會」),但臺灣的貧富差距確實日益擴大,「黑手變頭家」、「三級貧戶變總統」等流動傳奇,似乎已

成過眼雲煙。崇尚拓荒精神的美國,在金融海嘯、經濟衰退的衝擊下,「美國夢」也逐漸幻滅。不論在臺灣或美國,社會階級涉及的不僅是收入與財富的分配不均,也造成下一代在生存機會與社會流動上的不平等。 本書作者普特南(Robert Putnam)是哈佛甘迺迪學院的政治學者,他曾經是美國總統的幕僚,也是深具公共影響力的知識分子。他在二○○○年出版的《獨自打保齡球》(Bowling Alone),用清晰文字整合各項統計資料,為美國社會敲響一記警鐘,他深具說服力地呈現以下事實:社會連帶與市民參與的消退,或所謂「社會資本」的流失,對於政治民主、社會信任與個人福祉都可能造成負面影響。 在這本新書中,普特

南延續一貫的理論立場,關注社會的區隔分化與社群連帶的流失,如何影響下一代的未來。他與社會學者希娃(Jennifer Silva)合作收集資料,一方面透過生動訪談來呈現不同的生命故事,另一方面透過各種統計資料來提供客觀證據。本書的發現或許不讓人感到全然驚奇,但透過質化個案與量化圖表的交叉呈現,讀者得以全面、深入地直視階級鴻溝的存在。 普特南成長於一九五○年代的俄亥俄州小鎮,當時的美國經濟迅速擴張、所得相對平等,社區凝聚力豐沛,教育、通婚與社交生活都不因為階級差距而形成阻隔。他回顧自己的童年朋友,不論出身為何,多能過著比父母輩更好的生活,實現一定程度的代間流動。然而,隔了半世紀,他再度回到自

己的家鄉,看到的是景氣蕭條、社區崩解與居住隔離,不同階級的家庭生活與教育機會形成鮮明對比。弱勢家庭出身的美國年輕人,有愈來愈多成為「漂泊青年」(dis-connected youth),他們年齡介在十六至二十四歲之間,既不在校讀書,也未進入職場,許多甚至淪為獄中囚。 這本書試圖回答:為什麼年輕世代的流動機會呈現愈來愈大的剪刀差(有錢人家的小孩愈來愈富有,貧窮人家的小孩愈來愈貧困)?鉅觀環境是關鍵因素之一,隨著產業結構的變化(如資本集中、創業利基不再),整體社會的經濟機會變得更為有限且分布不均。普特南則從中階(meso)的組織層次來找答案,他針對美國社會提出了四個主要解釋,我們可以一併思考

,臺灣社會有什麼類似或不同的地方。 雙軌化的家庭 受過大學教育、社經地位高的美國人之間呈現「新傳統」的婚姻型態:他們較晚結婚生子,多為雙薪家庭,家務分工也較為平等。這些家庭的離婚率,在一九七○年代攀上高點後就往下滑。相對起來,中學畢業的美國人,他們的家庭模式比較多元,小孩的父母可能從未正式結婚、懷孕時年紀尚輕,他們的收入有限,離婚率也較高,被稱為「脆弱的家庭」(fragile families),容易影響孩子的生活與學業。 臺灣的家庭型態雖不像美國明顯的兩極化(如未婚生子相對較少),但婚配也逐漸成為再製階級不平等的重要機制。高教育族群傾向彼此通婚,減低了婚配做為流動管道的可能

。離婚、單親的分布也呈現與教育程度相關。根據鄭雁馨的研究,自一九八○年代開始,臺灣女性離婚的教育斜率開始由正轉負,男性則在一九九○年代呈現相同趨勢,也就是說,較早世代的臺灣伴侶,教育程度高者較容易離婚,但對於晚近世代來說,反而是中低教育程度者的離婚比例比較高。高中以下教育程度者的十年婚姻存活率約七成五,但專科以上教育程度者則提升至近九成。 處於經濟弱勢的單親家庭,養育下一代的負擔與挑戰更大。 不平等的童年 父母的教養方式,在一定程度上影響了孩子的認知、情緒與社會能力的發展。美國家庭在教養風格的階級差異逐步擴大:專業中產階級父母傾向「規劃栽培」,透過細心安排各式課外活動,希望培養出

主動、獨立、自信的小孩,父母重視與小孩的溝通,並鼓勵小孩挑戰成人的意見。勞工階級父母則傾向「自然成長」,把重點放在紀律與服從。 這樣的教養方式,可說是貧窮父母的「預防」策略,面對危險多於機會的險惡環境,首求保護小孩的安全。 在臺灣,強調家長權威與嚴厲管教的傳統教養風格,在解嚴後出現明顯的轉變。近幾十年來,富裕家庭得以利用全球的文化資源,甚至是跨國流動的教育策略,在子女身上「培養國際競爭力」。中產階級父母也較有能力挑戰僵化的主流教育,規劃另類學習模式,以保護孩子的快樂童年或自主成長。反之,臺灣的勞工階級父母,許多積極透過補習等外包策略,希望孩子能階級翻身,但他們多獨尊智育,未能搭上多元發

展的教養列車。而傾向採取「自然成長」的勞工階級或偏鄉家庭,則可能被新的教養腳本貼上「不適任家長」的汙名。 不公平的教育 美國學校的經費有一部分來自房屋稅,因而形成富、貧學區的資源落差,近年來許多州政府修法降低地方稅收比例、縮小教育經費的差異,但不同學校向家長募款的能力仍有巨大差異。富裕家長不僅捐錢,也出力參與校務,促成更多類型的課外活動,此外他們也要求學校提供更多的大學先修課程,這些活動幫助孩子培養軟技巧或燙金資歷,增加將來入學的優勢。相對起來,貧窮學校的課外活動選擇少,校內外的運動措施愈來愈多採行「使用者付費」的政策,就算低收入戶家庭得以減免費用,學生也容易被貼上階級汙名。學校

不僅無法變成平衡階級不平等的槓桿,反而成為擴大階級差距的場所(sites)。 臺灣的公立學校,雖然沒有像美國出現明顯的資源落差、居住隔離,但仍存在核心學區、明星學校等階層差異。不論是過去的大學聯考,或是現在的多元入學,中上階級家庭的孩子,都享有更多的機會進入國家高度補貼的公立大學、高中就讀,反而是中下階層孩子較多進入學費與品質不成正比的私立學校。 臺灣學校日益重視家長參與,可能會讓中上階層學生將更多的父母資源帶進學校,有助其學習或升學。入學方式與選填志願的複雜化,提高了家長瞭解制度與協助孩子的資訊門檻,對弱勢家庭子女更為不利。 社會資本不均等 高社經地位父母能夠傳遞給孩子的

優勢,不僅是較多的金錢與知識,也包括更廣、更深的社會網路。由於高社經地位父母人脈較異質、高職業聲望者多,因此在子女升學、就業上能提供豐富的資訊管道。家長為小孩安排的各式活動,也幫助他們與更多專業人士及其他成年人建立連帶。反之,教育程度低的父母,社會網路通常比較同質、稀疏,其孩子多與親屬與鄰居的小孩固定往來,因此限制他們建立有價值的弱連帶,在選學校、找工作的過程中難以得到成年人的指導。此外,美國貧窮社區在人際信任、集體效能上都日益低落,宗教社群的影響力不再,讓小孩容易暴露於犯罪、毒品以及暴力的負面影響。 臺灣的社會資本研究則呈現較為不同的面貌。根據熊瑞梅的研究,不分階級的臺灣民眾觸及的人脈

多元而異質,其中認識高職業聲望位置者(如大學教授、律師、老師、人事主管)的比例,遠高於其他東亞國家。這似乎顯示,存在於日韓或美國的社會資本階級落差,在臺灣相對不是那麼巨大,但中下階層家庭是否可能把這樣的人脈轉換為下一代就業與升學上的資訊連帶,還需要進一步研究。此外,臺灣民眾參與社團的比例雖遠低於日本、韓國(宗教團體除外),但對鄰居與社區支持的信心遠高於日韓。臺灣民眾雖然對政府的信任偏低,但對於非正式組織,如社團與社區充滿關懷與支持,展現了豐沛的社會力與活絡的公民社會。 如果上述因素強化了下一代的階級不平等,我們如何可能改變?普特南在結論提出許多建議,未必全盤適用於臺灣,以下是我認為特別

值得努力的方向。 首先,針對家庭的解組,有些衛道之士鼓吹重建家庭價值,但普特南指出,僅是呼籲減少離婚、避免未婚懷孕,其實鮮有效果。如何針對既存的多元類型家庭,予以制度性的支持,才是關鍵。更重要的是透過長期的反貧窮計畫,像是房屋補貼、育兒照顧、就業支援,來協助弱勢家庭脫離貧窮。 同樣的,針對教養資源與教養風格的階級落差,如果只是要求父母去上教養課程,叮嚀家長「每天唸故事書給小孩聽」,未必能幫助弱勢父母提升「親職知能」,反而可能強化父母的日常壓力,甚至在社會常規的監控下「製造」了問題家庭。 有效讓弱勢家庭培力的計畫,必須由專業人員,不論是護士、社工、諮商師,與家庭建立夥伴關係,透過定期

家庭訪視,在瞭解弱勢家庭的具體處境後,幫助個別家庭改善健康、教養、情緒等議題。 我們應在教育設計與入學方式的改革上,考量到階級的差異與作用;學校教育應避免以中產階級雙親家庭、全職母親為原型來設計學習活動或要求家長參與,否則容易強化社會指責的階級烙印,或忽略不同家庭的處境與需要。比方說,有些中產階級家長希望孩子能夠延後到校、提早下課。然而,弱勢家庭孩子反而需要更多在校時間,但不只是接受制式的功課輔導,而是讓他們有機會接觸更多元的課外活動與學習刺激。 有句非洲諺語說:「拉拔一個孩子長大,需要整個村落的力量」(It takes a village to raise a child.)。

當今的鄰里街坊或許不再聲息相聞、人情綿密,但「社區共同教養」(communal parenting)的理想,有助於讓我們的下一代擁有更平等與開放的未來。具體的措施如:提供平價優質的托育,運用公共圖書館、美術館、社區活動中心等公共資源,提供活潑多元的課外活動,以及結合在地的學生、志工,推動陪伴青少年的「導師方案」(mentoring program)。讓臺灣活絡的社區與民間團體,成為動員公共參與、支持弱勢家庭、促進社會平等的力量。 一九五○年代,我的故鄉彷彿是美國夢的化身,不論出身背景為何,每個人都有相當不錯的機會。然而半個世紀之後,俄亥俄州柯林頓港(Port Clinton)的生活

有如美國人的惡夢,生命的軌跡將小鎮一分而二,社區裡弱勢的小孩根本難以想像那些天之驕子眼中的未來。柯林頓港的故事搖身一變,化為全美各地常見的悲劇。上述改變從何而來,又將前往何處,而我們又要如何著手改變社會的不幸?這就是本書要處理的主題。 從現有最詳盡的經濟史及社會史材料來看,過去一個多世紀以來,美國(以及柯林頓港)社會經濟阻礙最小的時刻是一九五○年代:經濟與教育迅速擴張,所得相對平等,社區與學校的階級隔離不大,階級不是通婚與社交生活的阻礙,市民參與以及社會凝聚力也非常高,中下階層的小孩在社會經濟階梯上爬升的機會源源不絕。 柯林頓港是個小鎮,種族並不是非常多元,但是在一九五○年代,此地完全就是美國

的縮影,不論在人口特色、經濟結構、教育程度、社會情況,甚至是政治板塊分布皆是如此(渥太華郡是美國指標州裡的指標郡,也就是說當地的選舉結果在歷史上一直都非常貼近全國大選的結果,而柯林頓港就是郡公所的所在地)。 我中學同學的生命經歷,證明了機會之門不僅對唐恩與麗碧兩個貧窮的白人小孩敞開,甚至對傑西與雪莉兒兩個貧窮的黑人小孩也是一樣,他們靠著個人天賦與努力獲得往上爬的機會,跟我們班上有錢人家的小孩法蘭克並無太大不同。 沒有一個城鎮足以代表整個美國,而一九五○年代的柯林頓港也絕非天堂。這座小鎮和當時美國其他地方一樣,少數族群面臨嚴重的歧視,女性也常常被擠到邊緣,正如本章後文所述。假如沒有重大變革,我們

當中鮮少有人(連我也不要)願意回到那個年代的柯林頓港,但是社會階級在當時並不是限制機會的主要因素。

韓國豪宅區的網路口碑排行榜

-

#1.首爾4年房價漲8成! 具俊曄7000萬豪宅曝光 - 非凡新聞

具俊曄在節目公開的這棟三房三衛、103坪的高級公寓「UN Village」,市值台幣7000多萬,這一區漢南洞可說是名人大本營。 YouTuber韓國主婦Fion:「太陽 ... 於 news.ustv.com.tw -

#2.酸了!韩国6岁网红买下5500万豪宅韩国最赚钱的流量王之一

据韩国《东亚日报》24日报道,韩国一名6岁网红的家族公司被爆最近在首尔江南区买下了价值95亿韩币(约合5500万元人民币)的房产。 江南指的是首尔市汉江以 ... 於 new.qq.com -

#3.大S 老公具俊曄位在首爾7000 萬豪宅曝光,GD、BTS

而這起台韓聯姻也驚動了韓國演藝圈,現在就連具俊曄的「千萬豪宅」也曝光 ... 南洞的千萬豪宅,就連具俊曄自己都曾在節目上公開自己就是住在豪宅區UN ... 於 today.line.me -

#4.又見豪宅?韓國瑜大安區樓中樓住所曝光住戶 - 芋傳媒

不料,今天又傳出韓國瑜在台北市仁愛路精華地段也有房,而且還是樓中樓,而這間豪宅資訊一樣只需要透過地政公開資訊即可查到,這下為韓國瑜辯護的 ... 於 taronews.tw -

#5.【藝人愛磚頭】大S宣布再婚具俊曄兩人共擁億元豪宅男方居住 ...

藝人大S(徐熙媛)突然宣布跟韓國男團成員具俊曄,兩人作為成名以久藝人, ... 【藝人愛磚頭】大S宣布再婚具俊曄兩人共擁億元豪宅男方居住首爾豪宅區. 於 ps.hket.com -

#6.當全智賢鄰居!SJ金希澈砸50億買豪宅洩結婚玄機 - udn Style

Super Junior成員金希澈傳出近日砸下韓圜50億購入豪宅,該處高級公寓有不 ... 據南韓媒體《每日經濟》報導,金希澈新購入的房產坐落於首爾江南區,該 ... 於 style.udn.com -

#7.盤點韓國高房價地區:IU愛「韓國比佛利山莊」 - Tatler Asia

漢南洞為聯合國村所在地,同時也是Blackpink Jennie和宋慧喬的居住地,G-Dragon 以730 萬美元在該區購買了一套豪華頂層豪宅,BTS 在此處亦有房地產。 延伸 ... 於 www.tatlerasia.com -

#8.韩国首尔十大豪宅 - 搜狗搜索引擎

韩星豪宅价格曝光,李敏镐50亿排名靠后,宋仲基100亿不是最贵- 首尔 · 你知道首尔十大富人区吗? - 海房360韩国购房百科 · 扒一扒韩国明星们的豪宅,明星豪宅韩国排行榜- 巴拉 ... 於 z.sogou.com -

#9.灣區豪宅9月銷量創2012年以來新低| 房產理財

隨著11月大選與年底假期即將來臨,貸款利率持續上升,整體房市交易活動放緩。豪宅市場低迷情況不僅限於灣區,根據Redfin報告,截至今年8月的三個月期間, ... 於 www.worldjournal.com -

#10.魔幻荒誕的現實世界| 韓國首爾梨泰院踩踏事故紀實

點擊藍字關注我們2022年10月29日韓國首爾梨泰院發生踩踏事故, ... 梨泰院一帶也是韓國著名豪宅區,很多財閥都居住在附近,三星集團第二任會長李健熙 ... 於 zh_tw.freed.news -

#11.韓國清潭洞豪宅的推薦與評價,PTT - 最新趨勢觀測站

同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過73萬的網紅Mira's Garden,也在其Youtube影片中提到,#睇樓#韓國豪宅#RoomTour #韓國投資移民#頂樓豪宅#Penthouse ... 於 trend.mediatagtw.com -

#12.梨泰院- 維基百科,自由的百科全書

梨泰院(韓語:이태원)是位於韓國首爾龍山區南山南麓的一個商圈,在行政上隸屬於 ... 另外,梨泰院區亦是漢江以北最著名的豪宅區,不少韓國財閥都住在此處,三星集團 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.韓國有錢人集中地?帶你認識貧富懸殊的「漢南洞」 - 巴士的報

韓國 的有錢人通常會集中住在幾個地區,例如是江南區的清潭洞、城北區的城北洞、龍山區的漢南洞和鐘路區的平倉洞等,這 ... 漢南洞豪宅區(網上圖片). 於 www.bastillepost.com -

#14.韩国的梨泰院到底是什么地方?富人、使馆、夜店云集…… - 搜狐

例如,三星集团前任会长李健熙的寓所就位于梨泰院,他的寓所更是全韩国房价最高的房子之一。梨泰院豪宅区由于在南山下的缘故,整个别墅的周围绿意 ... 於 www.sohu.com -

#15.育兒玩物| 韓國代購[娃娃屋下標區]泰國細緻木玩孩子房的 ...

不僅小孩愛玩身為媽媽的我也愛上了這個大器古典的木質豪宅娃娃屋第一眼在商場看到時直接走向櫃檯要求先宅配回家不需要等孩子們開口 實木質感搭配維多利亞時代的建築 ... 於 shopee.tw -

#16.住進韓國富人聚集的江南區,定製式豪宅品質卓越不凡 - 每日頭條

Hill Des Heim Villa占據一個優越位置,非常私密,住宅面積400平方米,並且挑高較高,大大提升了居住舒適度。 於 kknews.cc -

#17.透露理財眼光與時尚品味(內有提到在中和俊秀的豪宅)

像“裴帥”裴勇俊的豪宅,就位於城北區城北洞一片寧靜怡人之處。新宅建築面積達760平方米,正對著的是日本大使館官邸,比鄰伊拉克大使館官邸。作為韓國 ... 於 lovetvxq927.pixnet.net -

#18.濟洲豪宅泳池別墅- 濟州 - HotelsCombined

但實際車程會依實際交通情況而定。市區附近的交通可能會比較繁忙。 濟洲豪宅泳池別墅- 濟州有泳池嗎? 有的,濟洲豪宅泳池別墅- 濟州設有泳池供住客使用。不過泳池有規定的 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#19.有錢才能善良!盤點南韓今年10大「最貴豪宅」...皆集中在這 ...

(日韓要聞,房產雲,南韓,豪宅,新世界集團,李明熙,首爾,韓屋,梨泰院,江南區) ... 根據韓媒《News1》報導,韓國不動產院公佈2021年標準住宅公示地價 ... 於 house.ettoday.net -

#20.韓國偶像藝人住的房子有多貴到底誰的豪宅最貴最奢華呢

IU的家位於龍山區漢江旁的公寓,IU居住Caelitus公寓和劉仁娜住在樓上樓下哦。 韓國偶像藝人住的房子有多貴到底誰的豪宅最貴最. 這裡能夠看到漢江的 ... 於 twgreatdaily.com -

#21.梨泰院夜生活熱點韓劇取景更吸遊客- 20221031 - 國際- 每日明報

【明報專訊】梨泰院位於韓國首爾漢江以北的龍山區,是當地著名的夜生活社區,外國餐廳、酒吧、夜店林立,也是豪宅區之一。梨泰院從過去主要服務鄰近 ... 於 news.mingpao.com -

#22.首尔江南区双层豪宅,韩国富人们原来都喜欢这样的装修?

打开App,流畅又高清. 活动. 首尔江南区双层 豪宅 , 韩国 富人们原来都喜欢这样的装修? Homein家装. 相关推荐. 评论11. 首尔市中心4层楼独栋住宅,毗邻大学路, 韩国 有. 於 www.bilibili.com -

#23.韓國瑜豪宅爭議連環爆名嘴怒:選舉選到沒人性,台灣病了!

國民黨總統候選人韓國瑜近來似乎被豪宅爭議纏上,一波未平、一波又起,先是南港豪宅事件,接著再被爆曾住台北大安區豪宅多年,不過,韓國瑜夫妻財產申報紀錄卻沒有該棟 ... 於 www.storm.mg -

#24.Rain房產高達22億!南韓不動產富翁Top5,《上流戰爭》柳真 ...

朴敘俊也是演藝圈當中坐擁豪宅的大明星,名下的首爾江南區的「清潭洞」豪宅台幣約2億元台幣,都是靠著近年《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》 ... 於 www.bella.tw -

#25.李敏鎬帥氣抵青島探秘韓國明星們的霸氣豪宅- 海外房市 - 鉅亨

lafolium位於地鐵7號線和盆唐線經過的江南區政府站附近。歐洲風格的外觀和高檔內部裝修深受明星青睞。年過四十的崔智友、20多歲的李敏鎬(1987年出生) ... 於 news.cnyes.com -

#26.韩星最贵豪宅前三我们不陌生 - Nanyang Property

这间位于城东区的G公寓,是仅次于江南的高级住宅区,每年都刷新韩国最高房价,甚至比江南的一般公寓价格高。 除了金秀贤,徐康俊、金在中、G-Dragon等人都 ... 於 property.enanyang.my -

#27.首爾豪宅區,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

首爾豪宅區,大家都在找解答第1頁。,2016年2月14日— 他居住的首爾江南區清潭洞Sangji Ritzvil ... [NEWS] 探秘韓國明星們的霸氣豪宅@ CJWFC :: 痞客邦| 首爾豪宅區. 於 igotojapan.com -

#28.天心賣掉大安區豪宅稱現在不愛逛街愛看房 - 四季線上

金鐘影后天心因為疫情和韓國籍攝影師老公金英敏分隔兩地。日前因為想跟老公一起在韓國投資,賣掉大安區豪宅。照片曝光網友們紛紛驚呼屋況也太好了吧, ... 於 www.4gtv.tv -

#29.韓國瑜曾住大安區樓中樓!週刊爆神秘屋主是「她」 - 三立新聞

國民黨總統參選人韓國瑜從10月中開始請假拚選舉,幾乎每天都會有選舉行程 ... 對此,有媒體於今(21)日曝光這處豪宅的神祕屋主身分,其實是李佳芬的 ... 於 www.setn.com -

#30.【住進小豪宅!】首爾6間超寬敞平價公寓式飯店 - FunTime

漢索公寓酒店(Hanso Residence Seoul)位在首爾中區,往返機場或是前往韓國其他城市都很便利,過了首爾車站走幾步路就會到南山公園,地標首爾塔就在公園內( ... 於 www.funtime.com.tw -

#31.[獨家]探訪裴勇俊高檔住宅區豪宅@ 韓國的歡樂天堂 - 隨意窩

韓國 “師奶殺手”裴勇俊即將搬離現居住的首爾三成洞的別墅,入住高檔住宅區城北洞的一所豪宅。這是裴勇俊生平第一次購買的房屋。首爾城北洞高檔住宅區向來以“富人區”聞名 ... 於 blog.xuite.net -

#32.【韓劇景點】:繼承者們(一)金嘆家門口 - 愛旅遊的貓奴‧小梨

... 繼承者們(一)金嘆家門口,讓我們一起去瞧瞧平倉洞豪宅區吧! ... 所有韓國賞楓滑雪行程任你挑:https://reurl.cc/4pzlkR; 2022入境韓國必 ... 於 judyer.com -

#33.首輛救護車抵梨泰院留學生:很多人以為是萬聖節Cos - CTWANT

小鐘說,梨泰院多居住歐美人士,那裡開設很多餐廳和酒吧,也是韓國年輕 ... 而漢江以北也是豪宅區,很多南韓有錢人都居住於此,每年萬聖節梨泰院都會 ... 於 www.ctwant.com -

#34.[新聞] 具俊曄住首爾豪宅區!「漢江第一排」跟GD、宋慧喬

標題 [新聞] 具俊曄住首爾豪宅區!「漢江第一排」跟GD ... Qaaaa: 說一大堆韓國人買不起房但這超級豪宅才7千20F 192.38.90.165 丹麥03/08 23:28. 於 disp.cc -

#35.【影片】住親戚豪宅惹爭議韓國瑜怒回:非常的無聊

國民黨總統參選人韓國瑜二十一日參加利菁的節目錄影,錄完節目後接受媒體訪問,針對曾與妻子李佳芬住在大安區豪宅,韓國瑜表示:這個大安區房子,跟 ... 於 www.upmedia.mg -

#36.2022韓國最貴豪宅-房地產相關影片討論,精選在Youtube上 ...

我们家住江南!!”这句话意味着什么?“江南”一直以来都是韩国最具代表性的富人区,无论房价还是涨幅一直遥遥领先!那你知道首尔十大富人区吗? 於 house.gotokeyword.com -

#37.【韓國慶熙遊學】老留學生日記2.0~Day17~首爾豪宅區「城北 ...

【韓國慶熙遊學】老留學生日記2.0~Day17~首爾豪宅區「城北洞」散步,美食~韓式日本料理與笨拙大叔的細膩咖啡. 1318. 於 anniesunhk.pixnet.net -

#38.地獄朝鮮1》一坪台幣160萬元!首爾房價漲勢驚人文在寅打房 ...

韓國 的影視作品《寄生上流》和《魷魚遊戲》,赤裸裸地揭露出韓國社會貧富差距的惡化與年輕世代的絕望;總統文在寅努力改善,沒想到卻造成更大的不動產 ... 於 www.wealth.com.tw -

#39.車銀優49億現金購入江南區豪宅頂樓!前任屋主是三星物產理事 ...

Ville Polaris包括地下3層、地上20層,每一層都是一戶,以注重隱私保障的高級住宅聞名,演員朴敏英於2013年在此購入了現時居住的單位,韓國大型連鎖書店教 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#40.現實版梨泰院是什麼樣子?韓國著名的豪宅區都在這 - 壹讀

其實梨泰院是真實存在的,是漢江以北最有名的豪宅區。電視劇里很多高不可攀的財閥都選擇住在這裡。其中最著名的是三星集團現任總裁李健熙的住宅,被公認為 ... 於 read01.com -

#41.具俊曄住首爾豪宅區!「漢江第一排」跟GD、宋慧喬 - 天天要聞

圖/翻攝YouTube/韓國主婦Fion 대만댁피욘). 此外,居住在「UN Village」內的名人有現代汽車集團會長及其子女,藝人則有BIGBANG成員T.O.P、太陽夫婦、GD、蘇志燮、 ... 於 www.bg3.co -

#42.探秘韩国明星们的霸气豪宅:李敏镐29亿买房(图) - 新闻- 搜狐

Lafolium位于地铁7号线和盆唐线经过的江南区政府站附近。欧洲风格的外观和高档内部装修深受明星青睐。年过四十的崔智友、20多岁的李敏镐(1987年出生) ... 於 news.sohu.com -

#43.韓國瑜被爆有大安區豪宅韓陣營要告媒體 - 蕃新聞

政治中心/綜合報導國民黨總統候選人韓國瑜夫婦被周刊爆料,曾擁有北市大安區的樓中樓豪宅,鄰居還看見韓國瑜開JAGUAR車子進出,不過該筆房產卻不在 ... 於 n.yam.com -

#44.韩国首尔江南区高级公寓买房送长期居留签证服务 - 海外房产

韩国 ACO房地产公司,为您量身打造有专业管家服务的韩国江南区高级公寓。 与韩流明星做邻居,尽享韩国风情和国际大都市的便利。 不同户型根据大小 ... 於 www.glofang.com -

#45.堪稱「首爾樓王」! GD 要價「 90 億」新豪宅曝光,私人泳池

據韓國媒體透露, G-Dragon 權志龍近日喜遷新居,從原本首爾聖水洞的高級住宅「Galleria Foret」搬進首爾龍山區漢南洞「Nine One HANNAM」超高級豪宅 ... 於 www.cool-style.com.tw -

#46.[韓國演藝] 明星豪宅大盤點之二:豪宅誠然貴,隱私價更高

此前在UN Village附近的玉水洞居住的金泰希於2012年2月以43億韓元在這裏購買了接近530平米的別墅。目前金泰希所居住的別墅在UN Village別墅區中價格最高, ... 於 kathec.pixnet.net -

#47.韓國影集《天空之城》背後的教育悲歌(上):寫實描繪升學之苦

劇中的「天空之城」是雲集韓國上流社會的豪宅區,故事圍繞住在這裡的四個家族展開,講述了望子成龍的父母如何費盡心思要將孩子送進名門大學。 於 crossing.cw.com.tw -

#48.曝鳥叔入手首爾江南區豪宅Rain金泰熙宋仲基宋慧喬金秀賢 ...

金秀賢日前在聖水洞購入一處頂級商住兩用高級公寓,市值高達2300萬元,是韓國房價最高的公寓。除了金秀賢外,韓藝瑟、仁順伊、李秀滿、權志龍等諸多 ... 於 korea.people.com.cn -

#49.韩国房产_房价- 居外网

居外网为您提供韩国的房源让您在海外快速找房,轻松置业。 於 m.juwai.com -

#50.韩国梨泰院,坡道上的悲剧 - 虎嗅网

凭着优越的地理位置,梨泰院的旁边是首尔江北著名的豪宅区。三星集团第二任会长也在那边购置了全韩国最贵的住宅之一。 由于靠近驻韩美军的龙山基地, ... 於 www.huxiu.com -

#51.韓國明星億萬豪宅:李光洙住江邊別墅宋慧喬紐約買樓 - 人人焦點

【宋仲基坐擁千萬豪宅】宋仲基與家人一起居住在位於首爾瑞草區方背洞的高檔別墅小區,房子總面積爲226平方米,市值爲25億韓元(約人民幣1425萬元),該小區不僅環境優雅, ... 於 ppfocus.com -

#52.韓國自由行 首爾住宿 弘大區的小豪宅THE MEI 度假型民宿

♥ 韓國自由行♥首爾住宿♥ 弘大區的小豪宅THE MEI 度假型民宿♥ · 「THE MEI HAUS」別墅型民宿弘大館. · 地址是:Yeonhui-dong 446-154,Seodaemun,Seoul, ... 於 negishi.pixnet.net -

#53.踩踏事故造成超200人伤亡,韩国梨泰院是个怎样的地方?

韩国 政府表示,将启动一切可用的应急医疗体系,为伤员及时提供医疗救助。 著名豪宅区. 事件发生的梨泰院,到底是一个怎样的地方? 梨泰院是韩国首尔龙山区 ... 於 www.time-weekly.com -

#54.一窺韓國大叔級男神孔劉的時髦腕錶穿搭盤點 - Harper's Bazaar

男神大叔孔劉在2021年成為Chanel韓國區腕錶暨珠寶大使,也常在出席活動與雜誌拍攝時戴上Chanel獨樹一格的J12腕錶。誕生於2000年的Chanel J12腕錶,發想源 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#55.韩国豪宅排名重洗牌现实版“顶楼”成最贵公寓 - 亚洲日报

位于江南区清潭洞的“The Pent House清潭”建于原埃露艾(Ellui)酒店原址上,可将汉江尽收眼底,独立电梯入户,保护业主个人隐私。韩流明星张东健、高素荣 ... 於 www.yazhouribao.com -

#56.打破居住歧視!首爾豪宅區旁蓋社宅小家庭月租NT5700 - 青平台

不妨看看韓國首爾市,為了打破居住歧視,甚至在市中心的豪宅區旁蓋社會住宅,還蓋了上萬戶! 首爾最具代表性的混居社宅,就在首爾市的金融城江南區, ... 於 future.org.tw -

#57.宋仲基1400萬豪宅曝光!韓國明星房產富豪前十名竟是他們!

韓國 藝人宋仲基市值25億韓元的豪宅(約人民幣1425萬元)今天被某媒體曝光,吸引了眾多粉絲的目光。 據爆料媒體稱,宋仲基與家人一起居住在位於首爾瑞草區方背洞的高檔 ... 於 www.peekme.cc -

#58.《殭屍校園》班長人氣爆紅!22歲趙怡賢被爆是富二代「家住 ...

趙怡賢所在的豪宅區正是有「韓國天龍人」支撐的清潭洞MARK HILLS,許多韓國一線男星包含玄彬和李敏鎬都曾住在此處,光是2,000平方英尺單位的最近成交價就 ... 於 thekdaily.com -

#59.韓國房價有多貴? - Creatrip

根據韓國不動產APP「直房(직방)」對去年全韓國80萬5,183件公寓交易價的分析結果顯示,首爾江南區狎鷗亭洞的平均交易價最高,為29億9,259萬韓元(約台幣7,875萬)。 於 www.creatrip.com -

#60.嘉義小天母豪宅區,客戶使用割草機割韓國草,大小台都好用歐。

嘉義小天母 豪宅區 ,客戶使用割草機割 韓國 草,大小台都好用歐。 12. ·1 則留言·1 次分享 · 讚. 留言. 分享. 更多寶龍科技股份有限公司的文章. 於 zh-tw.facebook.com -

#61.萬華區新和國小 - Kotivuokraus

權證小哥課程; 新濠漾一期開價39萬~47; 2萬元、士林區永福里的397 ... 全新落成,入主即可享受萬坪公園第一排,水岸第一景, 豪宅大師黃永洪擘劃 ... 於 539996374.kotivuokraus.fi -

#62.首爾哪些區域有錢人最多?來看看韓國企業CEO們都住哪區的...

首爾江南區不僅是最多韓國富人居住的區域外,北村附近也 ... ... 買不到喜歡的豪宅,韓國有錢人乾脆自己蓋︰韓國第一代富村... | 韓國韓國有錢人住哪. 於 entry.kragoda.com -

#63.韓媒公布「韓星最貴豪宅」排行!金秀賢32億上榜、宋仲基獨棟 ...

而他的豪宅位於在城東區G公寓,是僅次於江南的高級住宅區,每年都刷新韓國最高房價,甚至比起江南的一般公寓價格更加昂貴。 於 www.beauty321.com -

#64.【投資有道】IU上億豪宅曝光!公開3位韓國女偶像 ... - U Beauty

在19歲的「國民妹妹」時期就獲得「100億歌手」頭銜的IU,收入超過不少女團,演藝事業的成功為她及家人帶來穩定的生活。 她的住所選址龍山區,位於首爾市 ... 於 beauty.ulifestyle.com.hk -

#65.首爾高人氣這區房價飆漲一坪要160萬房東趕走房客賺更多- 財經

根據《財訊》報導,韓國的影視作品《寄生上流》和《魷魚遊戲》,赤裸裸地揭露出韓國社會貧富差距的 ... 台南豪宅王「湖美帝璟」頂樓戶挑戰7字頭天價. 於 www.chinatimes.com -

#66.覽朴敘俊「1.6 億」豪宅內竟然有這設備! - NIHOW

南韓潮流鞋頭霸主的朴敘俊,在2018 年於首爾豪宅區的「清潭洞」以58.5 億韓元(約台幣1.3 億)購入 ... 被美國VOGUE 評為「韓國Vetements」的這個品牌到底是什麼來頭? 於 nihow.new.meepshop.com -

#67.[新聞] 具俊曄住首爾豪宅區!「漢江第一排」跟GD

Qaaaa: 說一大堆韓國人買不起房但這超級豪宅才7千 192.38.90.165 03/08 ... leoz69927: 精華區豪宅一坪才七十笑死人好弱 220.143.73.85 03/08 23:32. 於 www.ptt.cc -

#68.有錢人的世界!韓媒曝光「韓星最貴豪宅」TOP13 - 波波黛莉

由於這棟豪宅的租金是全韓國最貴,因此成始璄並沒有住在這裡,而是以半全 ... 的就是趙寅成,他居然在蠶室的「樂天世界大廈」中的豪宅區購入上下層兩 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#69.梨泰院人踩人| 首爾著名商圈及豪宅區早於50年代已獲美軍光顧

韓國 首爾著名商圈「梨泰院」昨﹙29日﹚晚舉行萬聖節活動期間,發生大規模踩踏事故,據消防部門統計,意外已造成151人死亡,82人受傷。鄰近前駐韓美. 於 www.hk01.com -

#70.住蟑螂屋長大→房產女帝!IU擁206億「2房+1工作室」房產 ...

... 近期~韓國綜藝節目也發現,IU不只演藝事業經營的有聲有色,就連房產投資 ... 其中,IU位於首爾江南區的豪宅「Eterno清潭」,直接登上亞軍寶座! 於 woman.tvbs.com.tw -

#71.三星李健熙豪宅值3億成韓國最貴住宅 - 香港商報

全鬥煥位於首爾西大門區的住宅從30.37億韓圜漲至32.76億韓圜,漲幅7.9%。李明博位於江南區的住宅從101.6億韓圜漲至115.7億韓圜,漲幅13.9%。 此外,朴槿惠 ... 於 www.hkcd.com -

#72.韩国江南区十大豪宅- 百度

Hi,为您实时解答生活类美食、服务等问题,与美食博主、本地达人1对1在线沟通. 韩国江南区十大豪宅. 马上提问.. 韩国最顶级的别墅区116人正在咨询. 於 www.baidu.com -

#73.韓國熱搜《SKY Castle》「貴婦家」的4種裝潢風格美翻了 ...

這個叫「La Centra」的高級住宅區位於韓國龍仁市,以歐洲古典風格的內飾、義大利托斯卡納的建築聞名。《SKY Castle》中取景的高爾夫球場、空中庭園、會議 ... 於 www.elle.com -

#74.[新聞] 具俊曄住首爾豪宅區!「漢江第一排」跟GD

20 F →Qaaaa: 說一大堆韓國人買不起房但這超級豪宅才7千 192.38.90.165 03/08 23:28 ... 46 F →leoz69927: 精華區豪宅一坪才七十笑死人好弱 220.143.73.85 03/08 23:32. 於 ptthito.com -

#75.梨泰院 - 中文百科知識

1970年代,首爾中央清真寺在梨泰院落成,成為全韓國穆斯林每日進行膜拜的地方,也是韓國第一座清真寺。另外,梨泰院區亦是漢江以北最著名的豪宅區,不少財閥都住在此處, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#76.韩国“致命斜坡”大规模踩踏10万人涌进的梨泰院是个什么地方?

据央视新闻援引韩国消防救援部门消息,此次发生的踩踏事故已致154人死亡,另有超过100人不同程度受伤。 当晚,正值万圣节节日活动,据韩国警方统计,超10 ... 於 tianmunews.com -

#77.韓國有錢人乾脆自己蓋︰韓國第一代富村「平倉洞」 - 方格子

平倉洞, Fion, 房地產, 豪宅, 韓國, 鐘路區, 寄生上流, 繼承者們, 青瓦台, 金泳三, YouTube, 照片, 韓國, 台幣, 韓劇, 影片, 繼承, 25億. 於 vocus.cc -

#78.漢南洞 - Fion 的韓國生活日常

位置︰首爾正中心的藝人社區具俊曄的家看起來應該是在首爾龍山區漢南洞的UN Village。龍山區是很多外國人居住的一個區域,而其中漢南洞有許多豪宅,像是GD、防彈少年團 ... 於 fionslife.com -

#79.恆大許家印香港豪宅傳被銀行接管 - MSN

換句話說,許家印在香港的3棟山頂豪宅已全部抵押借錢。 報導指出,位於香港主要商業區灣仔的恆大香港總部大樓,今年9月才剛被中信銀行接管,用來償還一筆 ... 於 www.msn.com -

#80.梨泰院 - 華人百科

另外,梨泰院區亦是漢江以北最著名的豪宅區,不少財閥都住在此處,三星集團現任會長李健熙的寓所就位于梨泰院,他的寓所更是全韓國房價最高的房子之一。 中文名稱. 於 www.itsfun.com.tw -

#81.新店央北重劃區| 新北市豪宅突破7字頭? | 【新北建案】

新店央北重劃區| 新北市豪宅突破7字頭? | 台灣房地產| 實價登錄更新至2022/09 | 【新北建案】 - 新店央北重劃區| 新北市豪宅突破7字頭? 於 www.mobile01.com -

#82.梨泰院以前是干什么的是不是韩国的富人区 - 股城观察

在如今,韩国首尔梨泰院发生踩踏事故后,很多人都关注到梨泰院这个地方 ... 韩国的富人区,梨泰院位于韩国汉江以北,这是有着韩国最著名的豪宅区,是 ... 於 finance.gucheng.com -

#83.揭秘最夯韓劇《夫婦的世界》拍攝地! 被封為「小美國」的豪宅區

韓劇《夫妻的世界》成功打敗《鬼怪》和《愛的迫降》登上韓國有線台最高收視寶座。火爆劇情講述原本事業家庭雙豐收的女主角發現老公出軌25歲白富美長達 ... 於 gowentgone.net -

#84.韓國頂流偶像奢華豪宅大公開!26歲買首爾市中心億萬房產

韓國 頂流偶像奢華 豪宅 大公開!26歲買首爾市中心億萬房產太豪華了啦,雖然知道 韓國 明星賺很多錢,但真的沒想過他們的住宅可以豪華成這樣,竟然還有提供 ... 於 www.youtube.com -

#85.韓國瑜南港豪宅再現交易2019年賠最多苦主現身 - 地產天下

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示,「日升月恆」在生活採買機能不足、內部規劃爭議等問題,以及南港區整體買氣偏弱,遂令社區房價直直落,過去不乏單坪8、90萬 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#86.韩国为何现最致命踩踏悲剧?尹锡悦政府雪上加霜 - 第一财经

据央视新闻报道,10月29日晚,韩国首尔龙山区梨泰院洞(“洞”即街道之意)一带有数万人为庆祝万圣节而聚集并发生大规模踩踏事故。首尔消防部门通报,截至30 ... 於 www.yicai.com -

#87.韓國男星豪宅比奢華張根碩坐擁1億500萬居冠

亞軍是「JYJ」的在中,在江南區的三成洞買90坪的公寓,住商混合、生活機能方便,市價約9千2百萬。 季軍是金賢重,他前年跳槽到裴勇俊的公司, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#88.[NEWS] 探秘韓國明星們的霸氣豪宅 - CJWFC :: 痞客邦::

他居住的首爾江南區清潭洞Sangji Ritzvil Caelum面積達618平方米,實際交易價格高達60億韓元以上。 除了從窗(裝修效果圖)口往下能看到漢江,視野非常 ... 於 cjwfc.pixnet.net -

#89.豪宅动辄上亿,富豪明星扎堆,韩国有名的富人区,揭开梨泰院 ...

在韩国,居住地的地段是财富和权力的象征,而梨泰院的豪宅每个独栋别墅都是千亿韩元起步。周边住着无数上流社会的富豪,而这里的房子是无数年轻人 ... 於 okeyread.com -

#90.韓國瑜被爆失業期間買7200萬元「南港第一豪宅」 何庭歡

國民黨總統參選人韓國瑜被周刊爆出,在無業期間竟有能力購買台北市南港區7000多萬元豪宅,恐重創「庶民」形象。對此,韓競選總部發言人何庭歡今(6 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#91.【韓國瑜豪宅風暴】大安區房產風波韓國瑜批週刊「意圖使人不 ...

【韓國瑜豪宅風暴】大安區房產風波韓國瑜批週刊「意圖使人不當選」. 文|吳妍. Mirror Media. 韓國瑜昨(20日)晚在臉書開直播「泡茶聊天」,談到大安 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#92.豪宅动辄上亿,富豪明星扎堆,揭开梨泰院的另一面 - 财经头条

位于韩国首尔龙山区南山东麓的梨泰院区,是汉江以北最著名的豪宅区,不少财阀都住在此处,可谓家家户户都是有钱人。 今年5月,韩国明星Rain与金泰熙卖出了 ... 於 cj.sina.com.cn -

#93.北韓河畔最新高級豪宅竣工!光鮮亮麗的背後竟藏秘密

路透社指出,即將年滿80歲的「國寶主播」李春姬也獲得普通江這區的一間樓中樓住宅。然而韓國媒體透過消息來源表示,普通居民社區大樓的建設仍然有缺陷,像 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#94.韓國明星韓國歌手豪宅根本六星飯店!GD竟然只排行第三?

1993年出生的泰民才26歲,就在昂貴的江南區有自己的房子C Villa,外觀設計是歐式風格,據說當初購買的金額是大約23億韓幣,但因地段好且學區內,短短的 ... 於 kpoppunch.com -

#95.江南vs.江北盤點韓國明星豪宅新熱點 - 好房網News

南韓藝人熱衷房地產投資,過去置產熱點集中江南一帶,例如江南區三成洞的i-Park曾是女星全智賢婚前住所,藝人權相佑夫妻、明成皇后李美妍也是住戶之 ... 於 news.housefun.com.tw -

#96.韩星豪宅价格曝光,李敏镐50亿排名靠后,宋仲基100亿不是最贵

赵寅成在蚕室的“乐天世界大厦”豪宅区购入了上下层两户,该大厦共有123层,其中42层到71层式作为一般住宅贩售,是韩国最高摩天大楼(全球排名第5)! 於 www.163.com -

#97.快新聞/韓國瑜又被爆大安區豪宅! 王定宇:誠實很難嗎?

國民黨總統參選人韓國瑜才在上週公布自己的房產,卻先後被爆出虛報縮小豪宅坪數、成本灌水之嫌,現在又被週刊爆料還有一間大安區6千萬樓中樓豪宅, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#98.韩国踩踏事故给所有城市敲响警钟!丨财讯60s - 金融界

29日晚,在梨泰院举行的万圣节庆典活动发生踩踏事故,已经导致154人遇难。 梨泰院位于韩国首尔龙山区南山脚下,是有名的豪宅区,不少富豪和明星都住在这里 ... 於 house.jrj.com.cn -

#99.韩国首尔—坐落于江南区清潭洞的一户豪华顶层公寓 - 西瓜视频

【豪宅收藏】—韩国首尔—坐落于江南区清潭洞的一户豪华顶层公寓,于2020年04月30日上线,由雪莉Mason上传。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅, ... 於 www.ixigua.com