霧峰林家財產的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦康鍩錫寫的 空中看古厝(從建築格局到裝飾工法,空拍照、透視圖、紅外線攝影,深度導覽68棟台灣經典古厝) 和鄭麗榕的 文明的野獸:從圓山動物園解讀近代臺灣動物文化史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站霧峰林家PK板橋林家「誰較有錢?」 真正後代揭曉答案也說明:日前有一名網友在PTT 上PO 文問道:「霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊? ... 為題PO 出千字長文,表示:「其實在1895 年時,兩家人的財產應該是差不多的 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和遠足文化所出版 。

國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化學程 黃紹恆所指導 劉名揚的 「崇文尚武」北部客莊的研究 —以九芎林地區為例(1775~1895) (2020),提出霧峰林家財產關鍵因素是什麼,來自於九芎林、墾隘制度、武學、文昌信仰、客家、防番信仰。

而第二篇論文國立中正大學 法律學系碩士在職專班 蕭文生所指導 沈舒琳的 私有古蹟指定法律爭議及指定後保存之法制研究-以臺中市立古蹟瑞成堂為例 (2019),提出因為有 古蹟指定、暫定古蹟、瑞成堂、市地重劃、古蹟保存、正當行政程序的重點而找出了 霧峰林家財產的解答。

最後網站霧峰林家~花廳@ 珍席放談 - 隨意窩則補充:講到霧峰林家,逐家上有印象也應該是林獻堂先生,佇彼當時是台灣五大家族之一. 佇清朝時代因為土匪橫行,為卜保護自身的財產安全以及抵抗外人的侵略,所以組識民兵, ...

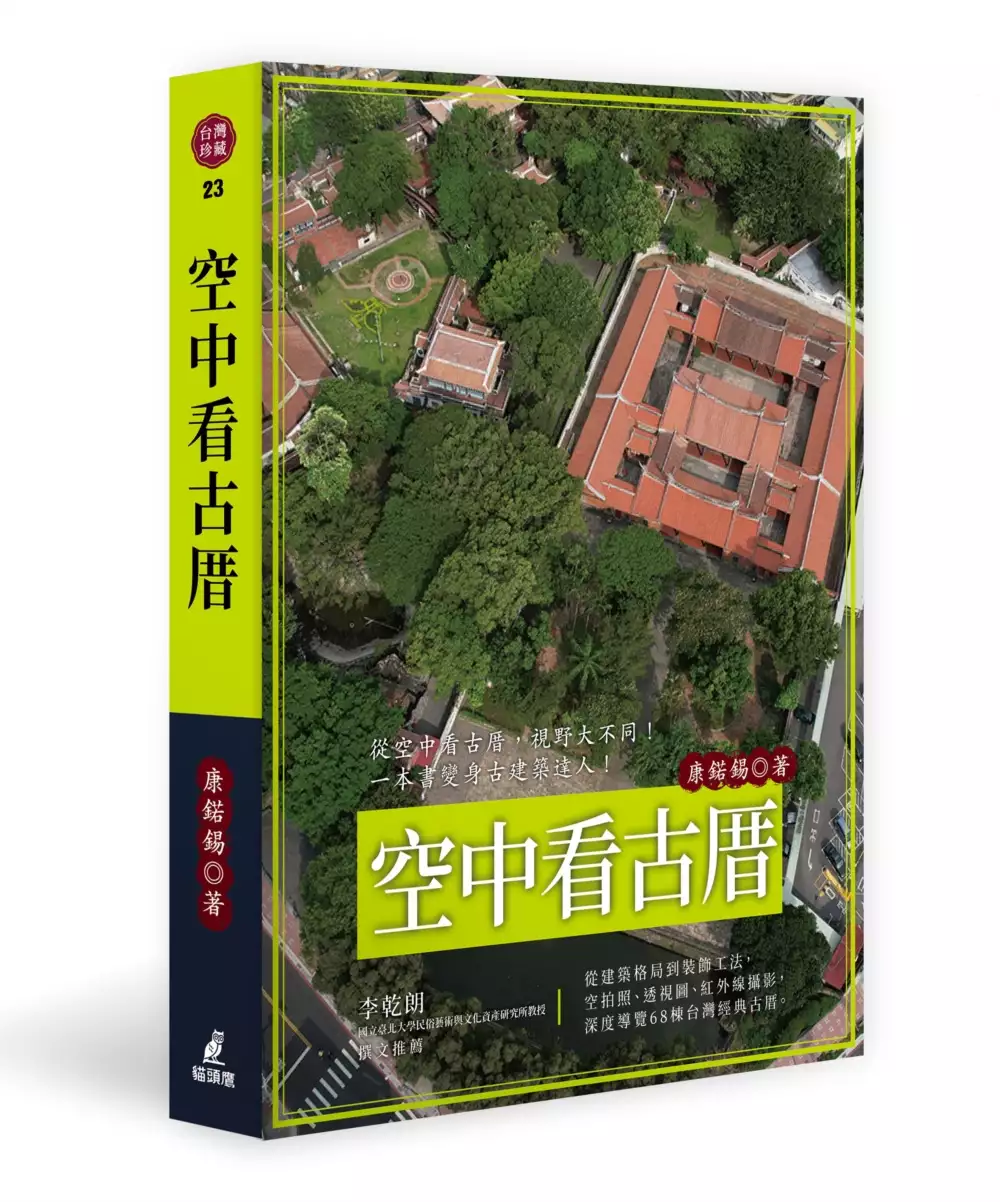

空中看古厝(從建築格局到裝飾工法,空拍照、透視圖、紅外線攝影,深度導覽68棟台灣經典古厝)

為了解決霧峰林家財產 的問題,作者康鍩錫 這樣論述:

古厝原來可以這樣看! 空拍照、透視圖、紅外線攝影, 古厝達人帶你找到眉角,看懂門道! ◎ 全台第一本用空拍照、透視圖、紅外線攝影深度剖析古厝 ◎ 收錄台灣本島離島68間古厝(含各級古蹟、歷史建築、特色民宅) ◎ 保留30間古厝消失不再有的珍貴圖像 ◎ 1985年起足跡遍部全台,深入田野查訪,留下最精彩、動人的古厝紀錄 ◎特別收錄古厝地理位置圖 ◎李乾朗(國立臺北大學民俗藝術與文化資產研究所教授)專業推薦 消失的古厝,逝去的台灣記憶 台灣的古厝建築從延續閩粵移民的風格,到日治的中西合併,一直充滿外來者的痕跡。這些傳統建築反映出早期漢移民的家庭生活、工藝成就,以及台灣的移民史。但在現代

化的口號下,傳統建築幾乎消失殆盡。在都市更新的聲浪下,兩百多年來的古厝淪為斷垣殘壁或違建危屋,甚至被剝皮整建成不同樣貌。 從地表到空中,完整紀錄古厝身影 作者康鍩錫自1985年起,帶著相機、空拍機在全台各地奔走。因為他的努力,不只是消失古厝的影像看得見,還能重現因整修重建而逝去的裝飾細節,比如霧峰林家在遭遇921地震後,部分崩塌建築雖有重建,但細節卻隨地震被抹去了,這些裝修前後的照片都收錄於本書中。 全書收有台灣本島離島共計68棟建築。以空拍機記錄,完整展現古厝的建築結構、周遭環境,用不同以往的視角,反映建築的風水考量與居住需求。並輔以拉線透視圖,解說建築部位與格局。 用細節見證傳

統工藝、先民的生活樣貌 從板橋、霧峰林家的家宅,到離島的古厝,我們有幸可見百年前台灣知名畫師的水墨作品,看見交趾陶演繹的精彩故事。而那些層層疊疊的門院,一排排的橫屋,牆面上的銃孔,住宅周圍的刺竹也訴說著台灣過去的族群對抗史,反映各時代、地區家屋的防衛需求。門前的水池、屋頂顏色的選擇更是包含風水考量。今天,就讓我們用古厝上一堂不一樣的台灣藝術文化生活史吧! ◎本書特色 *從空中看古厝,視野大不同。你會看見:古厝背面常常被竹林包圍、四合院中有時還包著三合院、院牆清楚分割女眷生活區和公用空間。 *全書以34張空拍照記錄古厝格局,763張照片細看裝飾工法,還有古厝翻新前後對比圖。 *採拉線、空拍、

紅外線攝影解說古厝建物結構、裝飾細節、建築工法,一本書讓你變身古建築達人。

「崇文尚武」北部客莊的研究 —以九芎林地區為例(1775~1895)

為了解決霧峰林家財產 的問題,作者劉名揚 這樣論述:

在清領時期的臺灣歷史裡,有許多臺灣漢人家族都會以參與平亂或科舉途徑取得功名,使該家族在地方上晉身領導地位,擁有與政府溝通的渠道,並藉以保護自身財產及提升區域的話語權。九芎林地區自清領時期的拓墾到日治初期,各主要拓墾家族如劉承豪家族、林先坤家族、姜勝智與姜秀鑾家族、劉朝珍家族和潘文起家族(道卡斯族)等,如何由私人武力進墾建立自衛組織開始,到墾隘制度的社會制度形成,分工扮演角色,同時利用科舉和捐納取得「功名」,來提升自身家族的權力,組織完整的隘防制度,並透過地方武力協助政府平亂取得領導士紳地位,即如何「武」、「學」兩用,藉以「武」、「學」在社會關係所代表的「防番信仰」、「文昌信仰」祭祀圈發展,建

立地區的相互關係。從目前學術研究對清領時期各地重要家族的研究,都是以單一家族的探討為主,鮮少針對一個地區數個家族同時就拓墾成功前後,由佃戶晉身土豪或士紳所面對政府功能不彰、拓墾、隘防等問題,彼此互相競爭與合作,進行整合性研究。

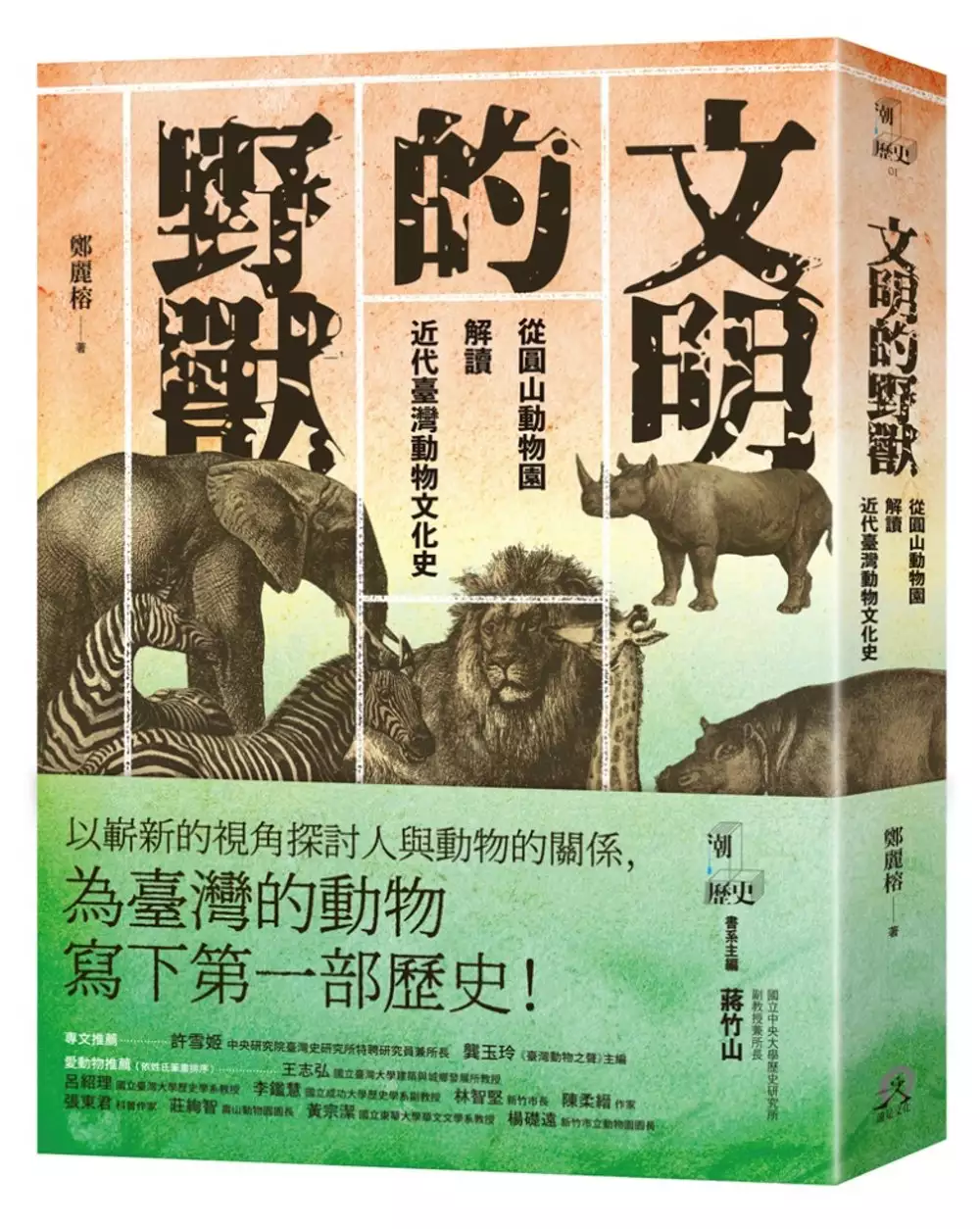

文明的野獸:從圓山動物園解讀近代臺灣動物文化史

為了解決霧峰林家財產 的問題,作者鄭麗榕 這樣論述:

首部臺灣動物文化史 更是一部宏觀的自然史與生命史 以嶄新的視角探討人與動物生命的交錯 因對受難動物抱持不忍之情 而為臺灣的動物寫下第一部歷史 開啟動物歷史與動保運動之間的正面互動 在不同時期的動物園中,動物的處境如何? 動物園的動物圈養、表演與展示,有著什麼樣的文化背景? 戰後臺灣動物園的經營與戰前有何銜接與轉變? 面對沒有話語權的動物,人類可以為牠們寫下怎樣的歷史? 長久以來,動物園一直被視為成人遊憩的場所、兒童歡樂的園地,象徵人與動物和樂融融的烏托邦。但事實上,動物園除了貼近民間生活,更與殖民論述和國家權力息息相關。早期的圓山動物園(即今臺北市立動物園)是總督府

博物館轄下的機構,肩負發揚帝國榮光與成就的使命,是展示知識文明與進步的場所,與市民的休閒生活息息相關。 到了戰爭動員時期,動物園的經營則不得不改弦易轍,迎合官方的猛獸處分政策,預設遭遇空襲時可能發生的情況,選擇性地以電殛法將「猛獸」擊斃並製成標本。此中除了軍事安全的考量,或許更有引發市民「同仇敵愾」心理的策略。 而1970年代起,受全球環境與政治影響,動物園組織集團化,知識交流愈見頻繁,動物的飼養、登錄、繁殖、交換等各項管理更具有國際視野,園內動物在全球生態系中的自然資產價值也進一步被強調。時至今日,比起休閒娛樂的功能,動物園更被期許成為具備國際觀、尊重生命的動物樂園。 書中

著眼臺灣歷史最悠久、規模最龐大的臺北圓山動物園,集中探討動物園在面對民間、國家、戰爭與環境變遷之際,呈現哪些不同的面貌;在不同的歷史階段,又是如何被凝視、想像與操作。本書不僅是臺灣首部動物文化史,更是一部宏觀的自然史與生命史,透過爬梳動物與人類社會相遇的過程,進一步思考人與自然的和諧共處之道。 遠足新書系「潮歷史」 書系主編:蔣竹山/國立中央大學歷史研究所副教授兼所長 歷史是梭織過去和未來的動詞,記錄世界的行蹤; 歷史是新潮與後浪撞擊的平臺,激越視野,洶湧樂趣。 歷史如潮汐,歷史可以很「潮」,是時代的浪潮,更是閱讀的風潮。在這個時代,我們希望「潮歷史」能夠成為一個歷史創

作的新平臺。集結國內外有觀點、有見解、有趣味的嶄新研究與重要論述,不論是國際知名學者、年輕一輩的研究者,或大眾歷史和輕歷史的創作者等,都能在「潮歷史」的規劃下,一起開創和引領華人世界的歷史閱讀風氣,讓這塊土地人民的視野「朝向歷史」。 本書特色 ‧臺灣第一部動物文化史專書。 ‧從動物園的案例,探討臺灣近代史中的動物觀、生命觀、自然觀。 ‧與世界史接軌,探索全球化中人與動物關係的臺灣個案意義。 名人推薦 【專文推薦】 許雪姬╱中央研究院臺灣史研究所特聘研究員兼所長 龔玉玲/《臺灣動物之聲》主編 【愛動物推薦】(依姓氏筆畫排序) 王志弘╱國立臺灣大學建築與城

鄉發展所教授 呂紹理╱國立臺灣大學歷史系教授 李鑑慧/國立成功大學歷史學系副教授 林智堅/新竹市長 陳柔縉/作家 張東君/科普作家 莊絢智/壽山動物園園長 黃宗潔╱國立東華大學華文文學系教授 楊礎遠/新竹市立動物園園長 本書以臺北的圓山動物園個案,探討國家、戰爭、娛樂、教育及環境等面向,多角度觀察人與動物、人與動物園之間的關係。篇章組織完整,論證及實例扎實,文字敘述通暢易讀,可能是臺灣史中最早以動物園為主題來探討人與動物關係的著作。──許雪姬(中央研究院臺灣史研究所特聘研究員兼所長) 除了動物園,本書還包含與之相關的動物表演、博物館展示、動物標本、

軍用動物等主題,一來展示了基於臺灣經驗的豐富內容,為後來的研究者確立了基礎範圍與重要史料;二來作者本身對受難動物抱持不忍之情,使其書寫立意與視角選擇有別於臺灣以往的動物園歷史研究,所以《文明的野獸》的開創性地位是有目共睹的,動保圈自然不能忽視。──龔玉玲(《臺灣動物之聲》主編)

私有古蹟指定法律爭議及指定後保存之法制研究-以臺中市立古蹟瑞成堂為例

為了解決霧峰林家財產 的問題,作者沈舒琳 這樣論述:

「古蹟」為我國最重要且最富爭議性的文化資產類別,其代表著前人篳路藍縷的足跡,寓緬懷歷史事蹟之教化意義,為達到繼往開來之傳承目的,而有予以保存之必要性。然具有歷史、文化及藝術高度價值之古蹟,卻因人為因素造成古蹟毀損之情事層出不窮,故本研究針對具有古蹟指定爭議、土地開發與人為破壞,以及市地重劃等多重議題衝突之「瑞成堂」訴訟案進行案例分析,並對於現行法制與法院實務運作為探討範圍,期使爾後類此案件均能確實符合法律正當性要件,並調和都市發展和文化資產保存之衝突,以達到保存文化資產之目的。所有權人多不願私有財產被指定為古蹟,因文化資產具有「公共財」性質,不論古蹟指定或暫定古蹟,均對所有人、使用人及管理人

產生財產上之限制,並負擔相關責任與義務,文化資產保存法令規範對古蹟使用等干預,雖未完成剝奪人民財產權,但已構成對於憲法存續性保障之限制,並逾其社會責任所應忍受之範圍,而形成個人之特別犧牲,國家應予合理補償。自1982年制定實施以來已歷經七次修法的「文化資產保存法」,似仍不足以保護承載著歷史痕跡與歲月記憶的珍貴文化資產,除了提高罰則與加強稽查密度外,更重要的是要提升國家、人民對於文化資產保存的意識,使文化資產保存觀念能確實落實在日常生活中。本研究在於解決諸多實務上所面臨的問題,致力完整法制層面,避免珍貴的古蹟遭受人為破壞,企圖於「都市更新」與「古蹟保存」新與舊角力戰中,以及公益與私益之權衡,均能

達到雙贏的局面。而主管機關於文化資產審議階段,應嚴格遵守正當行政程序,事前宜賦予相對人或利害關係人適時參與程序之機會;事後則應確實保障人民憲法上財產權及訴訟權。

霧峰林家財產的網路口碑排行榜

-

#1.低層地方權力的豪强,却不太為人所知。像霧峰林家這個「顯赫 ...

至遲到一九00年時,林. Page 5. 起興的族家紳士灣壹個一一一家林峯霧. 家的稻田主要集中在霧峰附近的地區,而「叛民」財產的沒收,在變亂平定後一直進行着。 陸路提督林文察及 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#2.霧峰宮保第:林文察家族拓荒史1729~1895 - 第 254 頁 - Google 圖書結果

霧峰 宮保第一林文察家族拓荒史 1729 ~ 1895 日日,日子手處理臺灣原住民的「理蕃」 ... 「遺產」是指林家男性成員所共同持有的財產,在正常情況下,有一天會在他們之間 ... 於 books.google.com.tw -

#3.霧峰林家PK板橋林家「誰較有錢?」 真正後代揭曉答案

日前有一名網友在PTT 上PO 文問道:「霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊? ... 為題PO 出千字長文,表示:「其實在1895 年時,兩家人的財產應該是差不多的 ... 於 www.nownews.com -

#4.霧峰林家~花廳@ 珍席放談 - 隨意窩

講到霧峰林家,逐家上有印象也應該是林獻堂先生,佇彼當時是台灣五大家族之一. 佇清朝時代因為土匪橫行,為卜保護自身的財產安全以及抵抗外人的侵略,所以組識民兵, ... 於 blog.xuite.net -

#5.台灣最大古蹟霧峰林家百年官宅開放爆家族爭權 - laddys

九二一震災傾頹的「霧峰林家花園」,迷你倉政府投入八億元,耗時十四年整修,近日將陸續重現世人面前。 這個全台最大的古厝修復完工,雖打開林家的 ... 於 laddys1.blogspot.com -

#6.霧峰林家PK板橋林家「誰較有錢?」 真正後代揭曉 ... - 奇摩新聞

2019年7月26日 — 日前有一名網友在PTT 上PO 文問道:「霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊? ... 為題PO 出千字長文,表示:「其實在1895 年時,兩家人的財產應該是差不多的 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#7.霧峰林家古蹟遭霸佔長房出面控訴 - 臺灣導報

台中霧峰林家「林本堂祭祀公業」傳出爭產風波,長房的林義功兄弟控訴偏房 ... 不曾開會,也不曾公布財產狀況,卻將管理權全部委由資本額僅有新台幣1萬 ... 於 taiwan-reports.com -

#8.佳龍帶你遊台中 - Google 圖書結果

說及林家至霧峰拓墾,緣於林爽文反清。當時身為族長的林石受罪牽連,雖死裡逃生也鬱憤而終,財產隨之充公。林家逢此變故,其中一脈由林石遺孀陳益娘舉家搬至大里塗城; ... 於 books.google.com.tw -

#9.前往【霧峰林家百億戰1】不讓子孫當日本人抗法名將出走家

霧峰林家 百億祖產爭奪戰,始於一百多年前,當時的族長、抗法名將... 以族長的身分交代,財產田園可以分,但祭祀公業的土地絕對不能分割!」. 於 jpgooverseas.com -

#10.7.臺中霧峰林家在臺灣為名門望族,但其家族發展在清代卻曾 ...

7.臺中霧峰林家在臺灣為名門望族,但其家族發展在清代卻曾遭遇過挫折。其祖先在大里杙開墾,於乾隆年間的「某一事變」中,因同宗之誼,藏匿事變領袖而被捕入獄,財產也被 ... 於 yamol.tw -

#11.廖忠俊觀點:霧峰林家與台中一中 - 風傳媒

1915年5月1日,以台中霧峰林家林獻堂、林烈堂為核心曁全台5大家族傾全力攜手合作,為爭求台灣人民族文化受教育權之第一個專為台人子弟設立的「台灣 ... 於 www.storm.mg -

#12.霧峰林家- 维基百科,自由的百科全书

霧峰林家 ,是日治時期台灣五大家族之一,因其發跡於霧峰(古稱阿罩霧,今臺中市霧峰區)而得名。自19世紀中期以來,林家掌控了中台灣大量的田地,領有數千精良兵勇以及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.林獻堂的土地經營與業佃關係研究

當人類私有財產觀. 念建立之後,最直接擁有控制的對象就是土地,在 ... 見黃富三,〈從霧峰林家的財富擴張看清代臺灣的紳權性格〉,載《近世家族與政治比較歷史國際學. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#14.Re: [問卦] 霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊? - 看板Gossiping

其實在1895年時兩家人的財產應該是差不多的在清朝統治時期有一天下兩林家的說法可見兩個林家當時的社會地位是相當的而且霧峰林家可能還高一些因為霧峰 ... 於 www.ptt.cc -

#15.霧峰風雲-霧峰林家的興起與衰落作者

而後日本進行樟腦專賣制度,以較少的錢. 象徵性的買斷林家的樟腦,導致林家的財產萎縮了不少。 頂厝由於和清廷與大陸沒有密切的關係,在日治時期留在臺灣而沒有內渡。 由 ... 於 www.shs.edu.tw -

#16.霧峰林家

霧峰林家 语言监视编辑是日治時期台灣五大家族之一因其發跡於霧峰古稱阿罩霧 ... 族長,林文明利用處理戴潮春事件叛軍財產的機會,再次大力擴充家業。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#17.【問答】霧峰林家現況。第1頁 - 旅遊台灣

【問答】霧峰林家現況第1頁。 霧峰林家是台灣五大家族之一,十九世紀中期以來,掌握中台灣大量的土地,並協助平定太平天國、參與清法戰爭,甚至擁有地方..., 說起霧峰 ... 於 travelformosa.com -

#18.【故事臺中】風光一世的霧峰林家,為何發生血濺公堂的慘案?

說起霧峰林家,想必大家一定耳熟能詳,從林文察、林朝棟到林獻堂,這個 ... 古時候的水也是一樣,主要因為水可用以灌溉作物,進而累積個人財產,奠定 ... 於 storystudio.tw -

#19.話說板橋林家 林本源家的歷史 - 國史館

至於一萬. 石以上的就只有板橋林家與霧峰林家等少. 數幾家。家族史是具體而微的臺灣史,最能. 看出在改朝換代時家族如何肆應,也是看到. 婦女活動的 ... 於 www.drnh.gov.tw -

#20.霧峰林家後代砲轟國民黨!林帛亨:祖先是腦粉,後代卻跑去革命

霧峰林家 後代、賽車手林帛亨時常在臉書發表對社會、政治議題的看法,日前他在臉書表示,自己的宗族中,有一位祖先用財產用性命支持中國國民黨,但他的兒子卻選擇加入 ... 於 www.bg3.co -

#21.霧峰林家財產在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星娛樂頭條

提供霧峰林家財產相關PTT/Dcard文章,想要了解更多霧峰林家懸案、霧峰林家族譜、霧峰林家故事有關娛樂/明星文章或書籍,歡迎來星娛樂頭條提供您完整 ... 於 gspentertainment.com -

#22.霧峰林家後代揭祖先「國民黨腦粉」!開砲:一個黨要多失敗

台灣知名賽車手林帛亨,也是霧峰林家後代。他昨日在臉書發文寫道「我來介紹一位用財產用性命支持中國國民黨的超級鐵粉『林祖密』!」 不過這位林祖密, ... 於 mobile.chinesedaily.com -

#23.【拜訪台中之二】隆係為了林家ㄟ財產啊之一:霧峰林家祖厝

途中看到一個阿罩霧歷史廊道的告示牌,上面寫著這裡有阿罩霧圳道,是以前農業灌溉的用途,此地再霧峰林家的努力與墾戶制度下,一度為中部最大的米倉, ... 於 egetbuy.pixnet.net -

#24.霧峰林家:家族源流,台中望族,家族名人,林文察,林朝棟,林獻堂 ...

族源:霧峰林家來自福建省漳州市平和縣五寨鄉埔坪村。據縣誌記載,其先祖林子慕於元至正年間由漳浦縣深土鎮路下社遷居此地。漳浦路下 ... 於 www.newton.com.tw -

#25.邱政凱- 行銷企劃經理- 霧峰林家宮保第園區(林本堂股份有限公司)

課程心得(一) 從事學校智慧財產管理事務,本次研習課程雖為專利與技轉相關的 ... 於 tw.linkedin.com -

#26.監院調查霧峰林家「宮保第」遭註冊商標

監察院調查發現,霧峰林家下厝「宮保第」的名稱,遭他人註冊商標圖樣,恐影響霧峰林宅未來開放參觀的整體規劃,雖然霧峰林宅已向智慧財產局提出異議,但監委仍請政府 ... 於 www.chernbon.com.tw -

#27.習字磚(含木架) - 國家文化資產網

林文欽非常注重子女教育,遂將故居改建,作為教育林家後代子弟的私家書齋,取名「蓉鏡齋」,霧峰林家從此轉為以傳統仕紳文風傳家。蓉鏡齋聘任的西席也是一時碩彥,光緒年間 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#28.〈黃龍旗下阿罩霧〉教學引導 - 龍騰文化

霧風雲─抉擇》(上集)1 以霧峰林家的早期發展為 ... 棟年幼,由其弟林文明代之成為林家的家長,戴潮春事件後,因清理亂黨及查抄其財產過程,順帶. 於 www.ltedu.com.tw -

#29.霧峰林家的印記---「錦榮堂」

想想看,霧峰林家家大業大,以前沒有電子的QRCODE來電子掃描商品,要出貨就要貼上封條,蓋上店家的商號印章,這樣比較能避免仿冒以及後續的責任歸屬,霧峰 ... 於 memory.culture.tw -

#30.[問卦] 霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊? - Gossiping - PTT生活 ...

日治時代,日本人調查全台財產, 第一名板橋林家第二名鹿港辜家第三名高雄陳家第四名霧峰林家第五名基隆顏家如果猛比的是有錢, 那曾經的板橋林家海放霧 ... 於 ptt-politics.com -

#31.【全文】偏房三官司敗訴長房反擊霧峰林家爆百億爭產 ... - 鏡週刊

2020年12月25日 — 被稱為台灣五大家族之一的台中霧峰林家,最近傳出爭產風波。 ... 所以還特別以族長的身分交代,財產田園可以分,但祭祀公業的土地絕對不能分割!」. 於 www.mirrormedia.mg -

#32.編號

霧峰林家 先人參與政治文化活動之相關資料:. 臺灣青年 ... 臺灣雜誌社財產目錄. 大正12[1923]年. 霧峰林家先人 ... 他人致林獻堂信函、詩稿及其他霧峰林家家族相關史料. 於 www.lib.ntu.edu.tw -

#33.板橋擁有天下,而霧峰僅存悲壯:霧峰林家的百年悲壯奮鬥

1921年4月20日,蔣渭水在台北發起舉行盛大的歡迎會,迎接自日本返台的霧峰林家林獻堂。儘管這次赴日的「台灣議會設置請願活動」遭到東京帝國議會 ... 於 www.thenewslens.com -

#34.霧峰林家百億祖產驚傳險遭侵吞 - i-media 愛傳媒

霧峰林家 百年產業是屬於「林本堂祭祀公業」,在日據時代被迫改為「林本堂 ... 不曾開會,也不曾公布財產狀況,卻將管理權全部委由資本額僅有新台幣1萬 ... 於 www.i-media.tw -

#36.【台中霧峰景點】霧峰林家-有錢人的家/林獻堂/地方望族

好的,大概有初步的認識之後,再來介紹一下霧峰林家。 其實這地方還算是私人的財產,所以進去需要付門票,全票是250元,但是有導覽可以聽,也算是ok的 ... 於 gtchao.pixnet.net -

#37.霧峰林家PK板橋林家「誰較有錢?」 真正後代揭曉答案...

綜合媒體報導,一名網友18日在PTT上以「霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊?」為題PO出千字長文,表示:「其實在1895年時,兩家人的財產應該是差不多的…」不過後來經歷了許多 ... 於 twagoda.com -

#38.台中霧峰林家-一個家族的歷史,驗證著時勢造英雄

霧峰林家 是台灣五大家族之一,因其發跡於霧峰(古稱阿罩霧,今台灣臺中市霧峰區)而得名。自19世紀中期以來,林家掌控了中台灣大量的田地, ... 於 stevencat8020.pixnet.net -

#39.林家後代 - 台灣公司行號

霧峰林家 - 维基百科,自由的百科全书. 霧峰林家,是日治時期台灣五大家族之一,因其發跡於霧峰(古稱阿罩霧,今台灣臺中市霧峰區)而得... 林家後代林壽宇為臺灣現代 ... 於 zhaotwcom.com -

#40.霧峰林家 - 中文维基百科

霧峰林家 ,是日治時期台灣五大家族之一,因其發跡於霧峰(古稱阿罩霧, ... 繼任族長,林文明利用處理戴潮春事件叛軍財產的機會,再次大力擴充家業。 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#41.林本堂股份有限公司

林本堂股份有限公司(wufenglins Company limited),統編:53624770 電話:04-23302320 傳真:04-23398152,地址:臺中市霧峰區民生路39號3樓,負責人:林俊明,董監事:林俊明, ... 於 www.twincn.com -

#42.財訊- 台中的#套房王林志明是霧峰林家後代,他的生意頭腦

台中的#套房王林志明是霧峰林家後代,他的生意頭腦,受台大商學系畢業、積極從商的 ... 值得注意的是,這次從智慧財產與商業法院裁定、抗告到最高法院裁定定讞,僅短 ... 於 www.facebook.com -

#43.霧峰林家 - 求真百科

林文察在中國與太平軍作戰而陣亡後,林文明繼任族長,林文明利用處理戴潮春事件叛軍財產的機會,再次大力擴充家業。得罪公家與民家,屢遭訴訟,最後被官府當庭斬首,林家 ... 於 factpedia.org -

#44.板橋林家花園的傳奇

在台灣的花園建築中,除了板橋林家花園赫赫有名之外,台中的霧峰林家花園 ... 林明成是板橋林家七代唯一的單傳,家族的財產就是他的財產,但是他始終 ... 於 www.npf.org.tw -

#45.台中市霧峰區-霧峰林家花園宮保第園區(2017.06.13) - 碧兒的足跡

「霧峰林家之台灣勇丁用槍」早期移民為防盜匪,一般大家族都擁有自己的武力,來捍衛財產和權利。而當年林家也受朝廷委託而擁有自己的軍隊,協助朝廷平亂。 於 a221529683.pixnet.net -

#46.【全文】偏房三官司敗訴長房反擊霧峰林家爆百億爭產風波

霧峰林家 廈厝長房長孫林義功(左)表示,不排除對偏房堂叔父子林正方、林俊明(右)提告。被稱為台灣五大家族之一的台中霧峰林家,最近傳出爭產風波。 於 m.match.net.tw -

#47.林獻堂博物館 - 霧峰林家花園

2018年在台中市文化局指導下,原有「林獻堂文物館」將擴大為「霧峰林家花園林獻堂博物館」,展區由100坪擴增為250坪,由林獻堂曾孫林承峯副董事長擔任第一任館長。 於 www.thelinfamily.org.tw -

#48.霧峰林家PK板橋林家精闢分析讓網友全跪了 - 華視新聞網

台中有網友近日在PTT表示自己過去只聽過「霧峰林家」,直到上大學才知道板橋也有個林家,讓他不禁好奇「哪個比較猛?」;由於貼文討論度高居不下, ... 於 news.cts.com.tw -

#49.霧峰林家財產 :: 路名資料庫

背信、詐欺、侵占,希望透過法律途徑,討回屬於...,2020年12月21日—知名的台中霧峰林家,其「林本堂祭祀公業」傳出爭產風波,長房的林義功兄弟控訴偏房叔叔林正方父子, ... 於 road.iwiki.tw -

#50.霧峰林家林帛亨揭祖先「國民黨腦粉」!開砲:一個黨要多失敗

霧峰林家 後代、賽車手林帛亨,昨日臉書分享自己宗族中, ... 他昨日在臉書發文寫道「我來介紹一位用財產用性命支持中國國民黨的超級鐵粉『林祖密』! 於 tw.appledaily.com -

#51.瘋了!網友問「台中霧峰林家現在還是很有錢嗎?」,回文居然

作者zeumax的回文表示:「台中霧峰林家是台灣五大家族之一,林朝棟一系屬 ... 台灣阿罩霧林家族長,林文明借林家戰功之便,大肆擴張林家產業,要林家 ... 於 ptt.islander.cc -

#52.遭父告掏空家產!霧峰林家小王子泣訴:大家都把我當提款機

名列台灣5大家族的「霧峰林家」,因抗日英雄林獻堂而為人所熟知,近期, ... 甚至提醒父親「提防財產」,所以林博正才不惜曝家醜也要控告小兒子。 於 www.setn.com -

#53.不想當霧峰林家人!遭爸告掏空家產林明洋泣訴崩壞史 - CTWANT

抗日英雄林獻堂所屬的「霧峰林家」名列「台灣5大家族」,林獻堂長孫、明台產 ... 父親『提防財產被林家以外的人取走』,所以林博正才會不惜提告么子。 於 www.ctwant.com -

#54.公開展覽草案僅供參考 - 臺中市政府都市發展局

國定古蹟霧峰林家位於臺中市霧峰區,其定著土地為霧峰都市計畫區之古蹟保存 ... 霧峰林家古蹟保存區、周邊住宅區與公共設施用地及民生路兩側地區,面積約18 公. 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#55.一點口遭區山、晶面指霧峰林相關人物約談紀錄 - 明清研究推動 ...

霧峰林家 來台祖林石,生於清雍正七年(一七二九),二歲失恃,十歲失怙,惟祖母莊太 ... 過世時,長孫林正能欲移往漳州與祖父合葬,且因林正能與五叔林瑞騰間的財產糾紛,遂. 於 mingching.sinica.edu.tw -

#56.標籤: 霧峰林家花園板橋林家花園 - 翻黃頁

板橋林家- 维基百科 ... 林本源家族,或稱板橋林家,為台灣五大家族之一,與霧峰林家並稱,臺灣人稱「一天下,兩林家」。 ... 板橋林家在第四代的族長林維讓、林維源將林家 ... 於 fantwyp.com -

#57.家族企業還重要嗎? - 第 57 頁 - Google 圖書結果

張怡敏根據霧峰林家林澄堂系所保留的帳冊,分析其在戰爭期間地租收益, ... 日治時期龍井林家的發展,也認為林家日治時兩次分家,家族財產無法凝聚,以致難以進一步成長。 於 books.google.com.tw -

#58.Re: [問卦] 霧峰林家和板橋林家如今誰比較有錢? - 八卦| PTT Web

利申:本人阿公是板橋林家第七代,阿嬤是霧峰林家第X代(我不知道第幾代 ... 財富或許無法累積或分配得宜,但是名聲跟人脈就是你上一輩留給你的財產。 於 pttweb.tw -

#59.「霧峰林家」 - 相關新聞- 自由時報電子報

台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免,補選需在3個月內舉行。曾表態力挺陳柏惟的賽車手林帛亨是霧峰林家後代,今(25日)下午開直播說,昨天半夜開始收到許多媒體詢問有無意願 ... 於 news.ltn.com.tw -

#60.日治時期霧峰林家的婚姻圈* - 國史館臺灣文獻館

不過,霧峰林家並非絕對拘泥於門當戶對,例如林獻堂對於媳婦、. 女婿的人品和健康的重視,勝過 ... 財產,又為楊家族長,1898年任梧棲辨務署參事,後任臺中廳參事,. 於 www.th.gov.tw -

#61.【文化雜誌】霧峰林家的故事 - 民報

霧峰林家 開台祖林石出身平民,但移民台灣,拓墾番界地而致富,後代林文察又透過軍功與捐納二管道而進入官僚體系,因而崛起為中部第一大家。 於 www.peoplenews.tw -

#62.[問卦] 台中霧峰林家現在還是很有錢嗎?

霧峰林家 ptt - 2020年10月15日—引述《horse5566lee(魅力型男黃敬堯)》之銘言:: ... 其實在1895年時兩家人的財產應該是差不多的在清朝統治時期有一天下兩林家的說法 ... 於 info.todohealth.com -

#63.Fw: [問卦] 台中霧峰林家現在還是很有錢嗎? - historia

霧峰林家 家業比較小是靠清末戰爭獲取特權產業興家雖然也富極一時但榮光 ... 家中大事林文明借林家戰功之便清查叛黨財產同時強徵收購田產大肆擴張林家 ... 於 pttstudy.com -

#64.霧峰林家林祖密為中國革命奉獻一生林德政(成功大學歷史系 ...

閩南軍的開支從那裡來呢?我們從林祖密個人的資料中可以得到答案,原來閩南軍組建初期,完全是林祖密以自己的個人財產,在養那一 ... 於 cofacts.tw -

#65.霧峰林家百億祖產驚傳險遭侵吞

林義功指出,林正方擔任「林本堂產業株式會社」管理人達40餘年至今,不曾改選,不曾開會,也不曾公布財產狀況,卻將管理權全部委由資本額僅有新台幣1萬元 ... 於 www.chinatimes.com -

#66.口述歷史採集組 在霧峰林家看見未來林本堂公司總經理林俊明 ...

訪談對象霧峰林家林本堂股份有限公司總經理林俊明先生。 ... 要有這個政策,不然他很難在台灣站的住,那很多的我們的財產就轉換成東西以後霧峰林家又 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#67.【霧峰林家百億戰3】為漂白提訴訟一路輸他們申請經費連文化 ...

霧峰林家 廈厝偏房後代林正方、林俊明(圖)父子,被控把持祭祀公業近百億元 ... 背信、詐欺、侵占,希望透過法律途徑,討回屬於全體子孫共有的財產。 於 today.line.me -

#68.霧峰林家後代崩壞!交往女星被嫌幼稚疑通外鬼「掏空家產」遭 ...

「林明洋自己告訴我,林博正反悔幫他還債,應該是受到哥哥的阻撓,哥哥提醒父親『提防財產被林家以外的人取走』,所以林博正才會不惜提告么子。」 李姓 ... 於 www.ettoday.net -

#69.香港中評網:霧峰林家後代細數家族百年風華兩岸情

中評社台中6月2日電(記者林谷隆)兩岸人士參訪絡繹不絕的霧峰林家,是中台灣兩岸交流重要據點。林家來台第9代林義功、林義明兄弟接受中評社訪問 ... 於 www.crntt.tw -

#70.Re: [問卦] 台中霧峰林家現在還是很有錢嗎? - Gossiping板

霧峰林家 家業比較小是靠清末戰爭獲取特權產業興家雖然也富極一時但榮光 ... 大事林文明借林家戰功之便清查叛黨財產同時強徵收購田產大肆擴張林家產業 於 disp.cc -

#71.Re: [問卦] 台中霧峰林家現在還是很有錢嗎?

台中霧峰林家是台灣五大家族之一: 個性剛烈人才輩出: 但與當權者理念不合 ... 大事林文明借林家戰功之便清查叛黨財產同時強徵收購田產大肆擴張林家 ... 於 pttgopolitics.com -

#72.林獻堂生活中的女性∗ - CORE

本論文為國科會計畫「日治時期霧峰林家婦女的家庭生活與社會活動」(計畫編號 ... 林獻堂擔任執行人,將名下土地作成財團法人,以救恤子孫,至於財產及債務僅. 於 core.ac.uk -

#73.Re: [問卦] 霧峰林家跟板橋林家哪個有錢啊? - Ptt Brain

其實,我比較好奇的事情是林爽文事件與霧峰林家之間的關係 ... 其實在1895年時兩家人的財產應該是差不多的: 在清朝統治時期有一天下兩林家的說法: 可見兩個林家當時的 ... 於 www.pttbrain.com -

#74.查詢店家

... 北屯區, 西屯區, 南屯區, 太平區, 大里區, 霧峰區 ... 北屯區; 西屯區; 南屯區; 太平區; 大里區; 霧峰區 ... 三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。 於 artsfunnext.tw -

#75.林文察+林朝棟官拜二品頂戴+林祖密+林正亨四代/宮保第/霧峰 ...

台中霧峰林家第五代族長林文察,由手刃殺父仇人、帶兵清剿小刀會、戴潮春之亂、 ... 霧峰林家-財產管理2018-02-10.pdf - Google 雲端硬碟- https://goo.gl/4BaFUW. 於 nicecasio.pixnet.net -

#76.霧峰林家的起源

霧峰林家 是台灣五大家族之一,因其發跡於霧峰(古稱阿罩霧,今台灣臺中市霧峰區)而得名。自19世紀中期以來,林家因協助平定太平天國、戴潮春事件並參與中法戰爭,而掌 ... 於 www.wufenglins.com.tw -

#77.霧峰林家百億祖產驚傳險遭侵吞@ 通博 - 痞客邦

霧峰林家 百億祖產驚傳險遭並吞09:082020/12/25 中時新聞網愛 ... 不曾改選,不曾開會,也不曾發佈財產狀況,卻將管理權掃數委由本錢額唯一新臺幣1萬元 ... 於 vanessanodir.pixnet.net -

#78.霧峰林家文書集:田業租谷 - 第 372 頁 - Google 圖書結果

在農業社會中田租收入是財產重要形式之一。但歷經林爽文事件後,政府缺乏檔案、帳冊,無法確實掌握田園租稅,劉銘傳為了臺灣建省後的財政收支考量,在光緒十四年(一八八八) ... 於 books.google.com.tw -

#79.【台中霧峰景點】霧峰林家-有錢人的家/林獻堂/地方望族

關於板橋林家的好野程度還有故事,等哪天我去板橋林家回來再寫遊記分享給大家! 好的,大概有初步的認識之後,再來介紹一下霧峰林家。 其實這地方還算是私人的財產, ... 於 www.xuehua.tw -

#80.台灣歷史故事(3) - Google 圖書結果

鄒敦怜 霧峰林家的興起-日~霧峰林家原本住在大里代一帶,第一代始祖林石是由福建漳州渡台。由於林爽文之變,財產充公,到了第四代定邦、曹美國,把整個產業從大里代遷到阿 ... 於 books.google.com.tw -

#81.霧峰林家後代的八卦,PTT、YOUTUBE - 名人八卦社群討論站

霧峰林家 後代的八卦,在PTT、YOUTUBE、FACTPEDIA和財訊這樣回答,找霧峰林家後代在在PTT、YOUTUBE、FACTPEDIA就來名人八卦社群討論站,有財訊Yahoo名人娛樂都在討論. 於 gossip.mediatagtw.com -

#82.林家花園--歷史經歷

霧峰林家 花園為台中地區最著名的一座園林古宅,列為二級古蹟。 ... 林家花園為二級古蹟,頂厝尚為私人財產,由文建會協助管理整建;下厝則有原宗族所組成的管理委員會 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#83.霧峰林家後人深耕本土藝術之田P.108 - 今周刊

身為霧峰林家第八代子孫,林振廷夫婦長期沉浸藝術,十年前創設景薰樓藝術 ... 大部分產業收歸國有,又遇上三七五減租政策的施行,林家財產驟減許多, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#84.林家後代起內鬨霧峰古蹟形象損 - 公視新聞網

知名的國定古蹟__霧峰林家花園的管理權問題、林家後人告上法院,上個月又因為堂哥要移動 ... 文史專家認為,霧峰林家家族內鬨,對古蹟和林家形象都是傷害. 於 news.pts.org.tw -

#85.[問卦] 有沒有霧峰林家後代在日本當藝人的八卦? - Gossiping

... 家族現在房子也當作文化財產https://wufenglins.com.tw/ 想不到真的有霧峰林家花園小魯只知道板橋那個居然連安室奈美惠也取景過有沒有霧峰林家是不是很強的八卦? 於 myptt.cc