雲 林 鋁 框 拉 門的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 大疫年代十日談:世界當代名家為疫情書寫的29篇故事 和王國春的 我只是個計程車司機:運轉手的小黃日記都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和凱信企管所出版 。

國立臺北藝術大學 美術學系碩士在職專班 蘇孟鴻所指導 劉娟秀的 無可名狀的狀態 (2021),提出雲 林 鋁 框 拉 門關鍵因素是什麼,來自於時間、記憶、存在、鄉愁。

而第二篇論文正修科技大學 營建工程研究所 曾文哲、田坤國所指導 李國瑞的 營建法規與監造實務之探討研究-以高雄市某新建房屋工程為例 (2020),提出因為有 營建施工、營建管理、營建法規、工程品質的重點而找出了 雲 林 鋁 框 拉 門的解答。

大疫年代十日談:世界當代名家為疫情書寫的29篇故事

為了解決雲 林 鋁 框 拉 門 的問題,作者unknow 這樣論述:

當現實變成超現實,唯有小說才能洞澈一切…… 眾星雲集!獻給每一位在疫情陷入黑暗時刻的我與你 《紐約時報雜誌》獨家企劃、售出13國版權、封面全球同步! 來自世界的當代小說家為疫情而寫的29篇故事 在《十日談》中,薄伽丘寫到一群男女為了躲避瘟疫而遠赴郊區,抵達後,他們決定每晚講一個故事好度過這段艱困的日子。《紐約時報雜誌》(The New York Times Magazine)便以此為發想,邀請了數十位當代知名的小說家來為2020年突如其來的Covid-19疫情撰寫故事。無疑這是一本在疫情下最能夠反映我們心境的小說,它標記著我們這個年代,透露出了新聞中我們看不見的恐懼、破滅與希望。

「最好的小說既能夠讓你抽離自身神遊四方,同時似乎也能夠幫助你理解自己真正的所在。」──《紐約時報雜誌》主編,凱特琳.羅普 這29篇故事裡,由《使女的故事》作者瑪格麗特.愛特伍領銜、最會說故事的以色列小說家艾加‧凱磊、2020年甫獲普立茲文學獎的台裔美籍作家游朝凱、愛爾蘭文學巨匠柯姆‧托賓、備受殊榮的科幻小說《雲圖》作者大衛.米契爾等競相獻文,強大的華麗陣容讓你一次就能飽覽世界當代的小說家作品。而這一次,世界不再有隔閡,我們都面對著同樣巨大的困境。 ★封面及內文插圖特邀英國知名插畫師索菲.荷靈頓(Sophy Hollington)繪製。 名人推薦 紀大偉│專文推薦

鄭宜農│創作歌手 顏擇雅│作家 陳思宏│作家 范琪斐│資深媒體人 讀者好評 ★國外讀者五星好評★ 「如果你一年只讀一本書,那絕對就是這本。」 「這本小說集太棒了!所有的故事是如此引人入勝,我沒有任何不喜歡的。」 「強烈推薦!無論是對於現在,還是未來。」 「將如此多元化的作者合編成具有凝聚力的選集真的很困難,但是《大疫年代十日談》的完成度讓我感到驚訝,它借用過往《十日談》的形式創造了如此多元且獨特的世界,不僅提供了我們一些安慰,且仍優雅地將主題環繞在大流行和瘟疫的周圍。我認為這是個很棒的合輯,不只是因為我喜歡每個短篇,而是每個人都能在這裡

找到能夠享受的故事。」 「這絕對是此時此刻必備的收藏。」

無可名狀的狀態

為了解決雲 林 鋁 框 拉 門 的問題,作者劉娟秀 這樣論述:

「無可名狀的狀態」乃是指一種抽象不易表達出來的鄉愁及記憶。其本質是時間流動下的懸浮或結晶,或是像流淌的水,在繼續蔓延中,且溢出框架。思考到作品的 特性,期能達到更好的表達與溝通,選擇以故事的方式來詮釋,傳統制式的論文框架 則作為背後的參考與支撐。 創作媒材選擇用繪畫、裝置,以及錄像。在繪畫方面,包括人體素描、具象和非 具象繪畫;抽象繪畫過程中的,抹去塗上,身體參與,走走停停,在觀看思量或直覺 帶領中來回往返。這個過程協助我沉澱思考,潛意識能夠自由地表達;作品主題是談 異鄉人存在的感受,選擇用裝置的方式,企圖營造一種孤寂的場域;對於歲月和過往的經歷是抽象的,沒有可觸摸的實體,採用性質相近

的錄像作為表達的媒材;再者作品是源自於記憶的堆疊,因此把經歷過的人、事,物寫成故事,讓文字語言與作品相 互交織滲透,讓形式成為內容,期待此文本成為另一個描繪及觀看的方式。 創作學習過程的思維邏輯訓練,協助了我能夠更客觀地去觀看,不同角度及多面 向的思考,這些成就了更自由寬廣的視野,因此也回報於周遭世界更多的欣賞與感激。

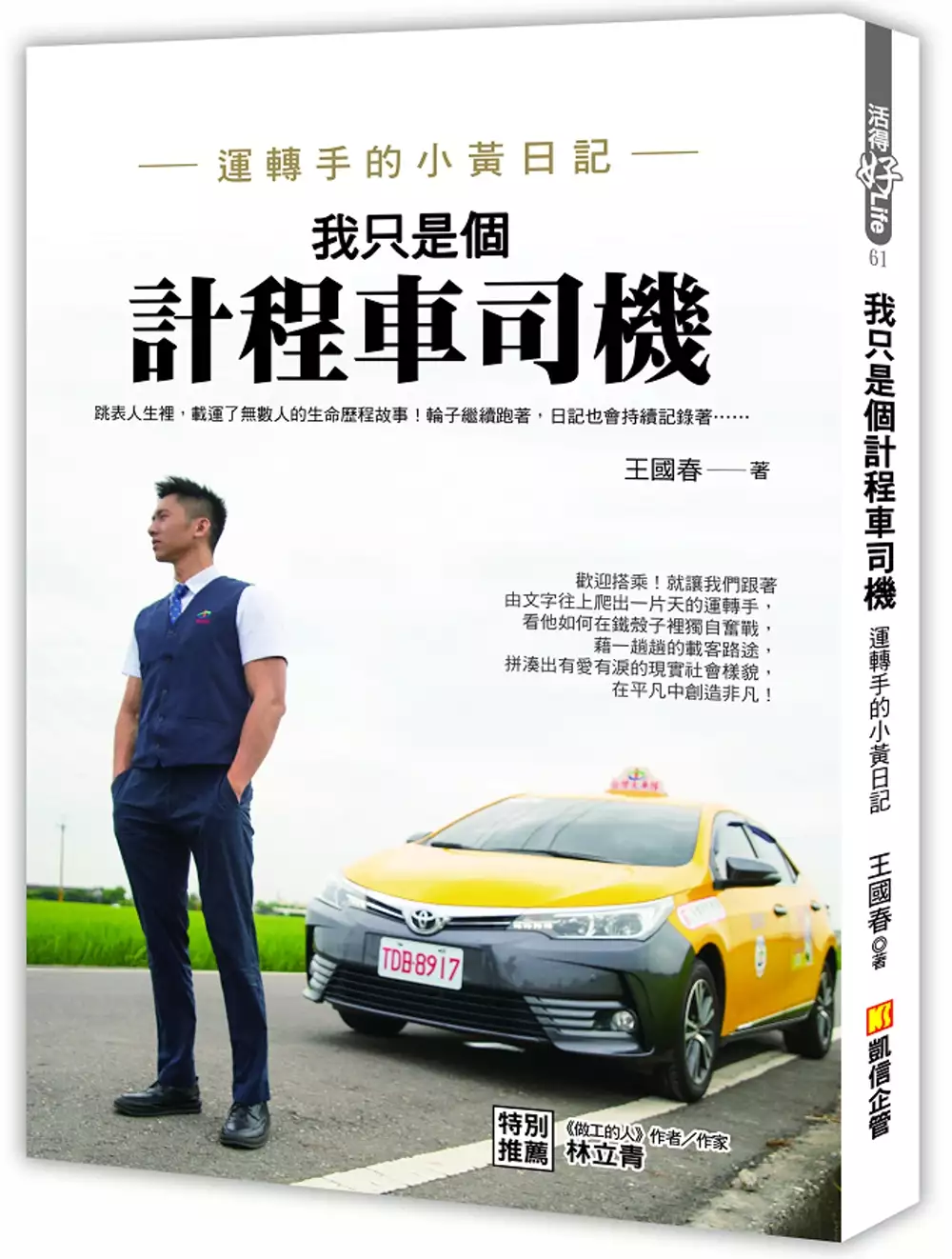

我只是個計程車司機:運轉手的小黃日記

為了解決雲 林 鋁 框 拉 門 的問題,作者王國春 這樣論述:

《做工的人》作者林立青說: 「這是一本溫暖之書,也是一本用人生寫出來的書, 在全世界都面臨疫情而生活受到影響的現在, 我們正需要這樣的書,來互相激勵和鼓舞, 來相信握著方向盤的人。」 他不止是小黃司機,更是生命的轉運手, 他的跳表人生裡,載運了無數人的不同生命歷程故事! 歡迎搭乘! 就讓我們跟著這位用心將生活過得有滋有味的運轉手, 看他如何藉由一趟趟的載客路途, 拼湊成有愛有淚的現實社會樣貌。 原本只是以「計程車司機」視角出發, 記錄、分享著每天載客的所見所聞, 沒想到,因粉絲團的一篇日記-〈住在貨櫃屋的一家人〉, 當時情景不僅震懾了自己,

其寫實、深刻的記錄文字,更是打動人心, 不但引起大眾迴響與媒體報導,甚至上了節目…… 計程車司機一直是被社會價值貼著低階工作的標籤, 沒有人會立志要開計程車, 只有年紀大了、找不到出路的、搆不著成功的人,才會去當小黃司機…… 且看,今年33歲,於三年前投入計程車行業的他, 如何在社會底層裡,藉由文字往上爬出一片天; 如何在鐵殼子裡獨自奮戰、雙手握穩方向盤, 以真切的服務與正向理念,逆轉大多數人充滿偏見的既定形象, 在平凡中創造非凡! 他高中都沒畢業,卻有超過其學歷的文化高度; 他認真健身,為了保持最佳狀態; 他接拍廣告,讓妻小有更好的生活品質

…… 他認真以待每一個機會,為了做更好的自己! 在這本由計程車司機一字一句鍵入的記錄中,你將看到—— 他如何將大家認為的低階工作,做得如此有聲有色有溫度, 並從中找到對生活的熱情與人生態度; 同時,也要讓你了解更多運將的故事與對專業的堅持, 真心傳達:唯有不放棄自己,努力改變,生命才能更精彩! .王國春的媒體報導: YAHOO奇摩新聞 蘋果日報 Newtalk新聞 三立新聞網msn新聞 TVBS NEWS 中央社 udn聯合新聞網 ETtoday新聞雲 www.facebook.com/watch/?v=115755907462

6898 (一件襯衫:討厭父親的計程車司機) 作者在計程車上以文字記錄下和乘客間的互動,沒有華麗的文字、更沒有冠冕堂皇的教義,但透過舉若輕重的對話和細膩的觀察,將所見所聞如實收錄,不論是令人無語的、教人傷感的、讓人驚心動魄的事件,或是使人感動、發人深省的社會議題,作者都希望能從中將鼓舞和積極的能量傳達出去,即使只是一個小小的計程車司機,但其想為社會盡一份力的執念,透過真摯無畏的文字力量和身體力行,令人動容。 .感動 〈天使阿嬤〉 一通電話,讓我橫跨整個彰化縣,載著80歲的阿嬤四處去送愛與溫暖……若世上真有天使存在,現在應該是坐在我的車上。 .忐忑 〈輸贏〉

我瞥見從副駕駛座那邊出現一道反光折射,是從男子手中的報紙反射出來的。我這才發現:原來男子手中用報紙包起的物品,並不是農作物,而是一根長約七十公分的鋁棒,還有一支西瓜刀…… .衝擊 〈住在貨櫃屋的一家人〉 一進到貨櫃屋內,我被眼前的畫面給震懾住了!凌亂不堪的屋內,一位骨瘦如柴的老先生,蜷曲在箱子上發出痛苦的呻吟聲……這時門口出現了一位精神狀況不太好的女性……這情景讓我在回家的路途上,流了八公里的眼淚…… .無言 〈觀世音〉 酒醉妙齡女子將皮夾丟到副駕駛座,並說:「我有錢!」接著又說:「我是觀世音;我來自撒哈拉沙漠.…..」為了避免風險,我得趕緊送走這位大佛。 專文

推薦 林立青(《做工的人》作者/作家) 我觀察了王國春臉書一段時間,他的文如其人,透露出台灣人獨特的溫暖和關懷……他的筆觸誠實而主觀,沒有任何虛偽或是所謂的中立客觀;他用他的人生寫出了計程車司機在工作時所看到的台灣社會面貌,數字感極為真實,附帶著地點和距離的考量,十足的計程車專業視野觀點記錄。

營建法規與監造實務之探討研究-以高雄市某新建房屋工程為例

為了解決雲 林 鋁 框 拉 門 的問題,作者李國瑞 這樣論述:

營建施工各階段工程其工作內容與項目冗長繁複,其建築工法與適用的法規也因應不同用途類型而異,施工前就必須做整體性考量,規劃施工動線,避免施工可能發生之問題,並結合現行營建法規及施作工法,因此徹底了解營建法規對建築工地管理者而言相當重要,方能善盡營建職責,提升住宅營建之品質,為民眾的生命財產的安全把關。 有鑑於此,本文之研究除蒐整施工管理與營建施工相關文獻資料外,並以高雄市某新建房屋工程為例,以建築基地現場施工過程並結合法規,分析施工過程中容易產生之缺失,研擬出較適當的改善構想,再應用至其他各項工程之施作方法及品質管理之監督計畫及其執行策略擬定,做為落實營建管理及工程品管的參考依據。

本文將營建法規實際應用到建築物的施工,將現行營建法規及營建施工時之監造、品管研究比較,並將較好之施工方法提出分享,期能使國內建築業在住宅建設時,工程法規與施工過程能緊密連結,進而達成提升新建房屋良好工程品質的目標,除了滿足建築物保障生命安全外,並將建築品質管理發揮最大功能,使民眾能擁有安全又安心的家。