雲南 時差的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐禎苓寫的 時間不感症者:重返魔都1930 和あらいひふみ的 心井‧新井:東京1998私小說(新版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自印刻 和大田所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 黃葳威所指導 王韻涵的 《歸途》:1953年以降桃園龍岡異域孤軍、 後裔生活紀實攝影專題創作 (2021),提出雲南 時差關鍵因素是什麼,來自於孤軍與後裔、桃園龍岡、異域、泰北美斯樂、紀實攝影、編導式攝影、攝影展覽。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 高嘉謙所指導 鄧觀傑的 華文現代主義的旅行與變貌: 以上海、香港、南洋為路徑(1930~1970) (2020),提出因為有 華文現代主義、上海新感覺派、暨南大學、黑嬰、劉以鬯、黃崖、香港認同、《蕉風》的重點而找出了 雲南 時差的解答。

時間不感症者:重返魔都1930

為了解決雲南 時差 的問題,作者徐禎苓 這樣論述:

跨世代的疑惑與想像──「中國到底是什麼模樣?」 追尋踏查世代文青之交換生浪蕩記 摩登、嬗變、自由,雙城對位 無國界的探索與反思 中國,對於台灣人,一直以來是個複雜又晦澀的符碼。 1930年日治時期,被日本人稱為魔都的東方巴黎上海,魅惑著心懷黃金時代的人,也魅惑著前進中國的文青CEO──劉吶鷗。跟當時往來中日台的文人一樣,他將日本新興文學介紹到中國,新感覺語法、筆下的摩登世界,以及後來推動的軟性電影,影響了中國現代藝文發展,被稱為新感覺派。卻在三十五歲那年,突遭暗殺身亡。何故? 九十年後,東亞局勢再次轉變。徐禎苓就著劉吶鷗身後留下的唯一一本日記、1920年份的

中國旅遊指南,重新走讀上一世紀的人文故事。這段旅途層層掏挖著跨世代的疑惑與想像。 踏查者耽溺古老光陰裡,彷彿劉吶鷗在〈兩個時間的不感症者〉描寫男人沉醉於摩登女郎的戀愛時光。時間的感與不感,有浪漫,也有刻意的悖逆。徐禎苓的上海,終非上海人張愛玲自揭的華麗與蒼涼,而是交換生能懂得的言與意。 本書特色 ‧30年代的文青們在幹嘛?踩踏當年文青們的行走足跡,看其筆下的生活。 ‧用一本日記、一封信、一本30年代旅遊書,跨越無國界的旅程。 名人推薦 阿潑、崔舜華、楊佳嫻 專文推薦 無論如何,所謂的中國,不論那個時代,哪段歷史都不會是一個絕對值,如果可以將自己的經歷作為出發,

將這本書視為開始,或許我們都可以像劉吶鷗那樣有個開放、浪漫、自由的人生旅行。沒有國界的。──阿潑 我讀著這本既像是旅遊隨筆又像是研究採集的散文集時,視線不自覺地自動追獵、捕捉著關於陽光的描寫段落,從而發覺:這部散文集裡竟然充溢著光的軌跡。──崔舜華 不代表這僅僅是趟仿/訪舊之旅。旅者/寫作者/研究者/台灣人/女性/學生,挾帶多重身分,以考掘者之眼,印證所讀,在新廢墟中辨認過去的廢墟,在易代更新後的世界裡感應深埋的霞光。──楊佳嫻

《歸途》:1953年以降桃園龍岡異域孤軍、 後裔生活紀實攝影專題創作

為了解決雲南 時差 的問題,作者王韻涵 這樣論述:

異域孤軍與後裔具有特殊的歷史背景,在台灣本島的桃園龍剛地區形成具有相當珍貴的文化。國共內戰期間,這群孤軍與後裔於1953年從泰北美斯樂撤回到了台灣龍岡,將部分無形的資產保存了下來,然而在撤回台灣時身陷兵荒馬亂之際,加上至今距離戰爭時代已久,也造成這群孤軍與後裔的生活影像紀錄缺漏難尋,社會對異域孤軍的歷史記憶日漸消逝。因此,本次創作計畫,希望透過孤軍與後裔的肖像與口述片段,一探這群孤軍與後裔撤台後,生活於桃園龍岡的過去這將近七十年的歷史斷面;另外也藉由孤軍與後裔的面容與生命故事,重拾大眾對於孤軍與後裔的血淚史的記憶與認識。本創作採以「紀實攝影」和「編導式攝影」的方式,輔以現場訪談與文字記錄,最

終以展覽形式整合呈現出圖文敘事內容。根據回饋意見,本創作攝影展覽成果,在體驗與情感方面獲得不少共鳴,但展覽現場設計仍有改進空間,整體而言,異域孤軍的故事議題,未來值得再更進一步的探索與記錄。

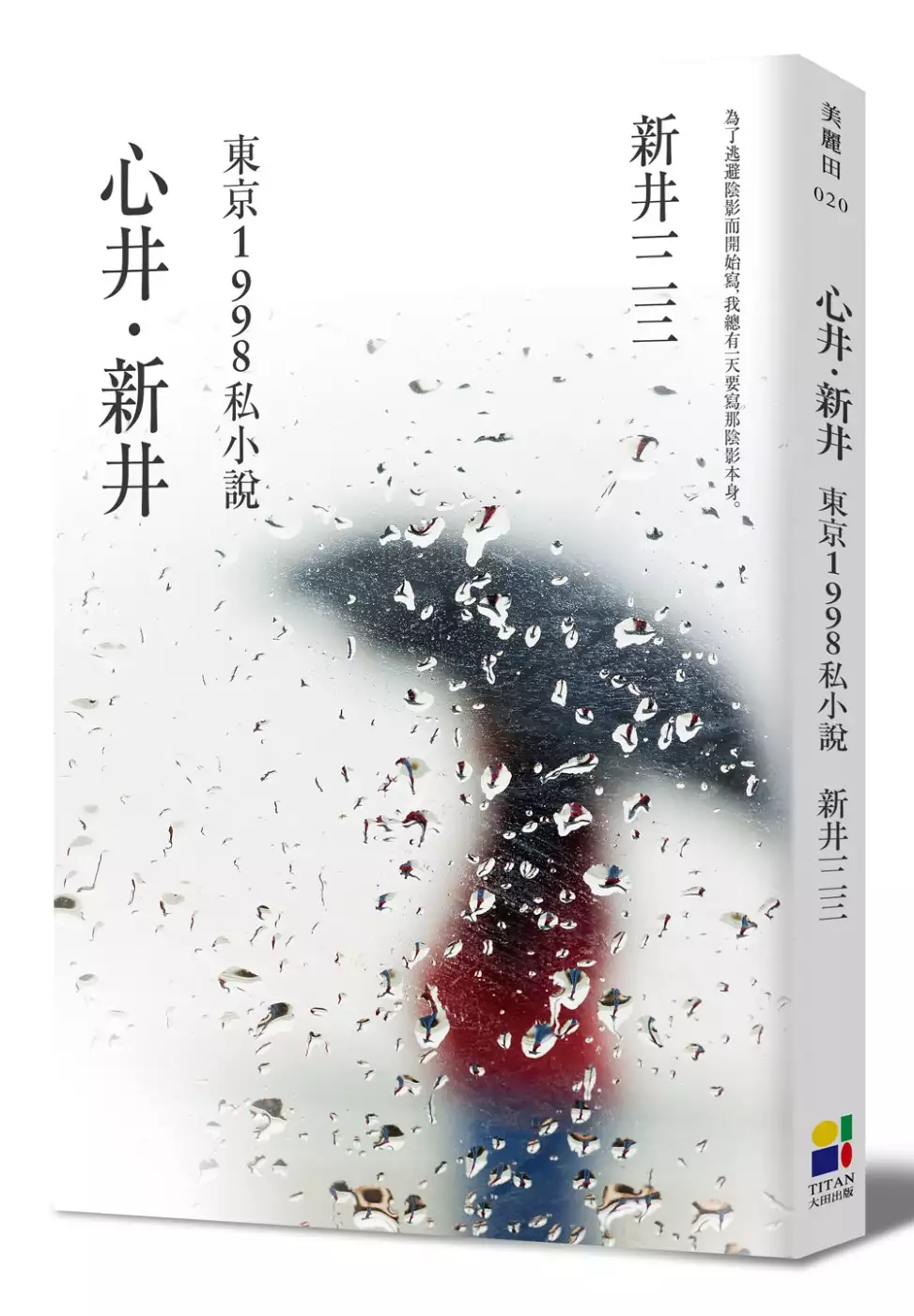

心井‧新井:東京1998私小說(新版)

為了解決雲南 時差 的問題,作者あらいひふみ 這樣論述:

為了逃避陰影而開始寫,我總有一天要寫那陰影本身。 新井一二三,第一本在台灣出版的中文作品《心井˙新井》。 新鮮的中文文風,驚豔四座,為什麼一個日本人竟能夠運用中文文體自成一格,味道十足。 她在書中誠實面對自我的人生探詢,寫摩登姥姥的自由,母親的攻擊陰影,東京家鄉的味道,自己的生日情結……成長物語寫出真切情感引起廣大共鳴。 而為了逃離母親與母語的束縛,海外遊走十二年,最後回到東京再看自己與日本,那些在生命裡交錯而過的女人男人,敲冰箱門的富家女心靈之傷,完全不會說一句日文第三代日裔加拿大女孩,面容憔悴而說自己幸福的老同學……每個人的故事都像一部小說,也包

括自己。 人的外表如果是一層殼,剝了這層殼,可以探究自己的內心有多深? 新井一二三以第一本創作大膽剝去外殼,挖掘自我的心之井,自此奠定以中文寫作的日本人之姿,定期精確描述與台灣時差一個小時的日本,每出版一本書就像擦拭一面鏡子,《心井˙新井》就像是一個開端,這本來自東京的散文私小說,在我們心中埋下前所未有的日本情懷。

華文現代主義的旅行與變貌: 以上海、香港、南洋為路徑(1930~1970)

為了解決雲南 時差 的問題,作者鄧觀傑 這樣論述:

本論文關注二十世紀三〇年代至七〇年代,華文現代主義文學於華文文學圈中的流動與變貌,意圖在已有的「西方/日本/中國」現代性地圖中,加入「南洋」與「香港」的位置。相對於西方和日本這些明顯的他者,南洋與香港是曖昧的領域,這些地區雖然不受中國政權所控制,但僑居其中的大量僑民與資源,卻不斷吸引當權者將之籠絡到「中國」之中。這些域外之地也成為中國文人接觸「現代」的通道,先是晚清以降大量中國知識精英經由香港與南洋抵達西方,許多人甚至就此滯留在當地。後1949年流離的中國文人以香港為中轉站,除了台灣之外,另一個受歡迎的避難地則是英殖民地新馬。中文現代性隨著這些中國知識精英肉身的流亡各地,形成各異的樣貌。華文

現代主義的旅行因而並未停止在中國,南洋與香港不但很早便參與了中國現代派的文學計劃,爾後又在彼此交流間演化出各自的樣貌。三地文人來往的狀況、外來與本土的辯證、現代主義在華文社群的不同發展,都是本文關注的焦點。本論文第一章緒論,確立問題意識並進行文獻回顧。第二章開始討論現代主義的「中國/南洋」之路,此部分討論的重點是位於上海的暨南大學,以及聚集在其中的南洋僑生社群。上海暨南大學是二〇年代中國唯一以華僑為招生目標的學校,成立之初便明確表示要以西方和日本殖民活動為典範,借南洋僑生之力前進南洋。然而在暨南大學的僑生也不是單向地接受這些論述,他們在暨南大學成立社團並創辦雜誌,參與上海各樣藝文活動之餘,也宣

言要「創造南洋文學」。歸返祖國的僑生在上海反而發現了自身,時間上和馬來亞作家第一次對「南洋文藝」的自我發現幾乎同步。中國與南洋借助彼此定位自身,在文學裡完成民族國家的共同體想像。此部分將以黑嬰作為討論個案。出身於印尼的黑嬰在上海留學期間寫下大量新感覺派作品,後期卻忽然轉向革命寫實主義。他因而展現出上海的南洋僑生在「中國與南洋」和「現代與寫實」的兩重矛盾,一方面試圖以新感覺手法融入上海與中國人身份中,另一方面又受到革命話語和南洋經驗的牽制。在南來北返之間,南洋一方面參與了上海現代主義的建構,另一方面也從中萌動了最初的自我意識。第三章則針對現代派的南下,探究現代主義在「上海/香港/南洋」之間的往復

,劉以鬯的經歷正是這類南來文人的典型。劉以鬯在上海出生長大,早年與新感覺派文人過從甚密,1948年後他在南洋與香港之間輾轉流離,最後才落腳香港,開始他後半生的文學工作。劉以鬯的南洋與上海經驗無可避免地滲透到他的現代主義寫作裡。在他後來的香港小說中,南洋被浪漫化為懷舊的想像,用以逼現出南來文人對香港的思考。另一方面,面對擁有中心地位的上海,劉以鬯也並非單純地排斥或擁護。藉由轉化上海新感覺派擅長的「視覺化書寫」,劉以鬯在接納上海影響的同時,又將之化為建構香港主體的方式。以劉以鬯為例,我將說明五〇年代現代主義者如何面對自身的流動,以及「本土」認同的複雜糾葛。第四章則討論1955年以降,現代主義在「香

港/南洋」之間的旅行。新馬與香港同為英殖民地,加上冷戰與美援的助力,兩地文人的互動越加頻密。不同於劉以鬯回返香港的選擇,一部分南來文人到新馬之後便定居於當地,而本文關注的重心是香港與新馬「友聯社」及其旗下的《蕉風》雜誌。在香港南來文人黃崖主持下,《蕉風》一邊經由港台翻譯輾轉引入西方現代主義文本,一邊強調本土的文學實踐,形成新馬現代主義最初的風貌。弔詭的是,黃崖雖然是新馬現代主義的重要推手,但他對現代主義的破壞性經常感到不安,其作品也大多為通俗取向。在黃崖的理解中,現代、通俗與反共並行不悖,因而呈現出另一種現代主義向度。