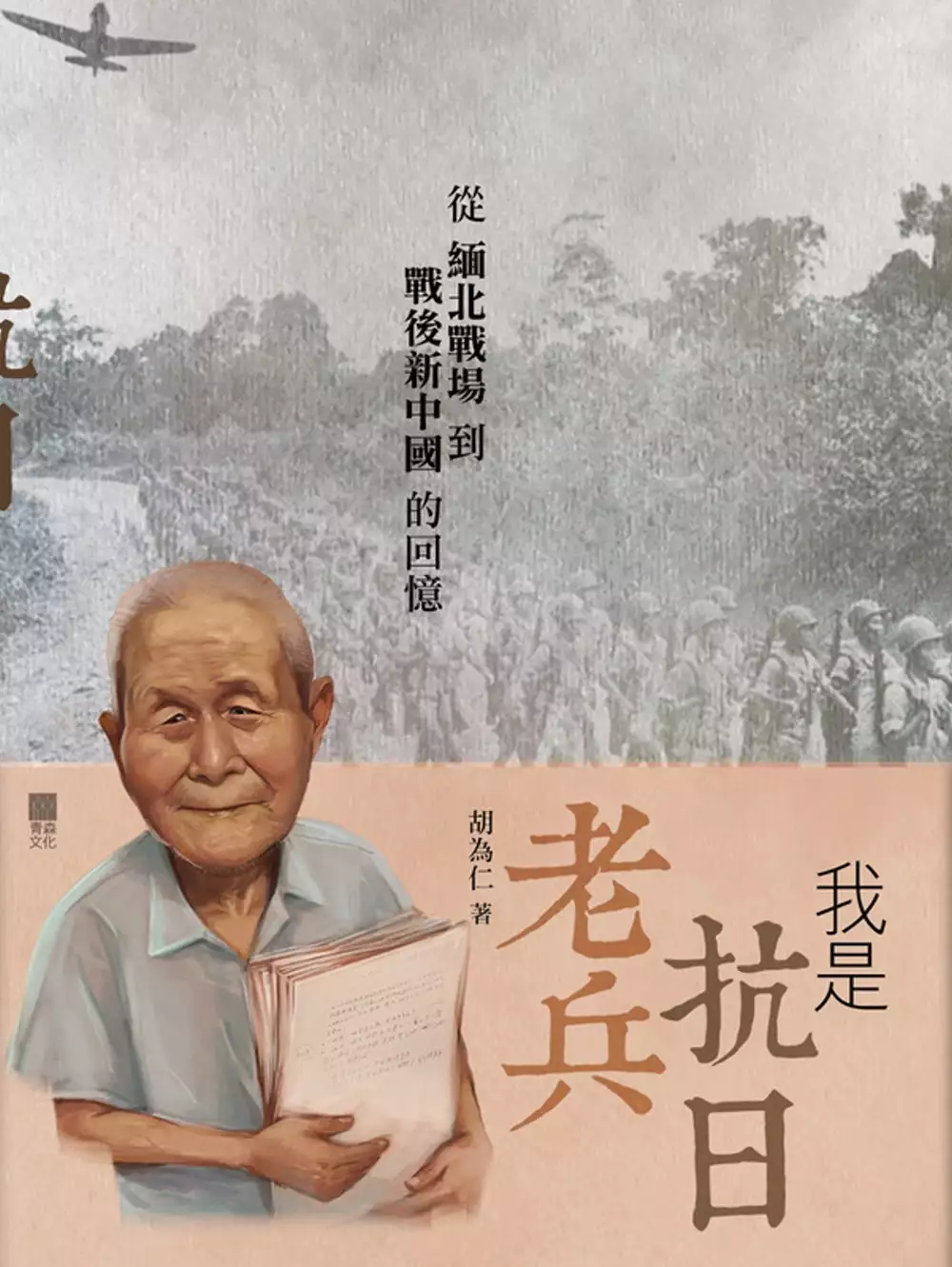

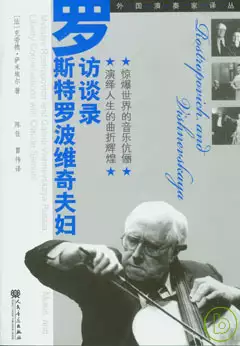

離隊 泰 迪的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦胡為仁寫的 我是抗日老兵:從緬北戰場到戰後新中國的回憶 和[法]克勞德‧薩米埃爾的 羅斯特羅波維奇夫婦訪談錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站寂寞田野: 一本嚴格意義上的日記 - 第 24 頁 - Google 圖書結果也說明:... 泰迪和 H.船⻑在我房間裡討論了一通當地人的薄情寡義。充血的雙眼狐疑地看著你,你 ... 離隊。我去了朝東的一面查看了一下。帕納的樂趣。躁動的灰藍色大海波浪起伏的海洋 ...

這兩本書分別來自青森文化 和人民音樂所出版 。

國立臺灣師範大學 運動休閒與餐旅管理研究所 張少熙所指導 郭品辰的 臺灣棒球運動經紀商業模式之研究 (2019),提出離隊 泰 迪關鍵因素是什麼,來自於營運模式、價值主張、顧客關係、關鍵合作夥伴、收益流。

而第二篇論文實踐大學 社會工作學系碩士班 孫健忠所指導 王詠翔的 醫院志工之參與動機、持續服務與服務效應之研究-以基隆地區某醫院志工隊為例 (2016),提出因為有 醫院志工、參與動機、持續服務、服務效應的重點而找出了 離隊 泰 迪的解答。

最後網站港式西洋風——六十年代香港樂隊潮流 - 第 41 頁 - Google 圖書結果則補充:... (泰迪羅賓)決定改名。一位朋友對他打趣道:「最好改一個跟你外形相似的名字,看你的 ... 離隊了。 Beatnks 的鼓手 Stanley 跟 Teddy Robin 是朋友,遂邀請他充 主音結他:結 ...

我是抗日老兵:從緬北戰場到戰後新中國的回憶

為了解決離隊 泰 迪 的問題,作者胡為仁 這樣論述:

身處和平年代,我們是幸運的,不經炮火,不見硝煙,不因戰亂分離、浴血、死亡;身處新時代,我們是幸運的,有選擇權,言行可從心,不因專制而受束縛、被迫思想改造、惶惶不可終日。 這些幸運,是1978年後一點一滴積累而來的。而在這之前,在「七七事變」至改革開放前,成千上萬的人經歷著一場又一場的浩劫,本書的作者胡為仁先生便是其中一位。 胡為仁——本是養尊處優的富家子弟,風華正茂,毅然選擇遠赴戰場救國,其崎嶇人生路亦由此展開:撐過了行軍的苦,躲過了敵人的子彈,卻逃不掉家道中落、屢遭政治審查、與愛妻子女分隔千里,歷經飢荒、遭批鬥等苦難,身心皆創。所幸,晚年得安。 胡為仁先生花了二十年將那

不安、不凡的自身經歷如講故事般細細道來。若以類別分之,這絕非一本正統的歷史書,雖是個人故事,但歷史從來都不是單向、片面的敘述,也不是只有大人物才值得銘記。透過這本書,你能看到歷史書上不會記錄的細節,體會那些上過戰場、經歷過戰後新中國的不凡的「小人物」的苦難與心聲,甚至能更真實地感受人性的善惡、人心的堅毅與脆弱…… 本書特色 ․為在世老兵所述,可從中窺見戰後新中國家庭的遭遇。 ․雖是個人回憶錄,講的是一位老兵的坎坷人生路,當中夾雜作者的個人感情與觀點,但許多事件的描述都可考,具參考價值。 ․有別於傳統意義的歷史書,情感色彩濃烈、處處見生活細節,讀來更真實可感,使歷史敘述更

加立體了。 ․附有評說,對作者所言之事都有一定的解釋和論證。 聯合推薦 「胡先生的回憶錄,通過他的親身經歷,將中國一個多世紀的社會歷程和許多社會問題折射了出來,字裏行間流露出一個普通中國人憂國憂民的心聲,能給國人以啟迪、思考、反省而推動國家的發展進步,這正是出版此回憶錄的意義所在。」中國雲南前騰衝文物管理所所長、二戰中印緬戰場獨立研究學者——李正 「胡先生這本書內具體細微的描寫,點點滴滴揭露人的有限與渺小、可嘆與可笑。但更重要的,卻也同時見證了人終究還是擁有某種程度的自由與選擇。」台灣東吳大歷史系教授——林慈淑 「這個自傳提及的細節,值得再三玩味;閱讀這本自傳的方法,

不是分析、綜合、評鑑,而是神入與體會……如果你不是一個嚴肅的歷史人,也不妨以聽故事的平常心,與胡伯伯一同經歷,一同呼吸。」香港教育大學客座講師——雷武鐸 作者簡介 胡為仁 一個平凡卻又不平凡的抗日老兵,熱血、憨厚、坦誠、直率、堅毅、樂天。 本是富家子,戰火令他自力更生,又勇於前赴戰場救國。後來家道中落,也沒折損他分毫志氣。戰後以為終於迎來和平的日子,戰爭卻讓他腰纏傷患,政權更替,也使他和家人的磨難接踵而來。承受傷患委屈,卻支撐他在垂暮之年,動筆追憶近百載舊事。 推薦序一:抗日老戰士胡為仁先生的回憶錄 李正 推薦序二:神入和體會胡伯伯的自傳 雷武鐸 推薦序三:

胡為仁先生自傳 序 林慈淑 編者序:寫在出版前 袁梅芳 第一部分:從富家子生涯,到走去抗日 (一)我的家庭與兒時回憶 1.1 我的父親──一個愛國儒商 1.2 父親的為人…… 1.3 舊上海風俗一瞥 1.4 父親的外遇 (二)七七事變,全面抗戰 2.1 抗戰烽火燒到家門口 2.2 父親被綁架 (三)我的二姐,思想進步,參加蘇北游擊抗日 (四)我的學徒生活 (五)前往大後方,未抗日,先遇上土匪 (六)職工生活 6.1毛巾廠僱員 6.2 轉任園藝場助理技術員 (七)贛南地區的回憶 7.1 蔣經國治贛南 7.2 小憶泰和 第二部分:受訓抗戰,前赴緬甸 (八)投筆從戎 8.1 投軍前輾轉謀生 8.

2 參軍 (九)行軍途中 9.1 從贛州往桂林 9.2 從桂林到貴陽 (十)陽集訓 10.1 忙裏偷閒 10.2 崎嶇行軍路 (十一)出國殺敵 11.1 飛越駝峰 11.2 軍帽風波 11.3 行軍日記 11.4 學習無線電通訊 11.5 戰火下的密支那 11.6 在孟拱完成通訊訓練 第三部分:從緬北戰爭到內戰 (十二)我在緬北戰場上的親身經歷 12.1 無線電排的日常工作 12.2 軍中的給養 12.3 前駐西保,迫近最前線 12.4 戰火中享樂與犯險 12.5 演習上火線 12.6 美國總統羅斯福突然去世 12.7 擢升準尉 (十三)日本無條件投降時的個人經歷 13.1 日本投降,勝利回

國 13.2 移駐廣州、九龍 (十四)不願打內戰,臨陣脫逃之經過 14.1 藉口離隊 14.2 乘船回上海 14.3 來不及見父親最後一面 第四部分:抗戰勝利過渡到新中國 (十五)在「天成華行」自力謀生 (十六)考上美資「上海電力公司楊樹浦電厰」 16.1 艱苦工作,賺取高薪 16.2 共產黨進駐電廠 (十七)姐弟重逢 (十八)二.六轟炸 第五部分:大歷史下個人生命的轉折點 (十九)重建家庭與美滿新婚生活 (二十)政治學習班 20.1 政治反思與自責 20.2 面對審查,只有愛人支持 20.3 學習與勞動 20.4 拉大石擰傷了腰,發現自己成了「犯人」 20.5 我看到愛人在樓外馬路上經過

,卻不敢叫她 20.6 調職西安 (廿一)管制生涯下分別要到西安及山西電厰工作 21.1 妻子來西安探望 21.2 借調太原,組建360工程 21.3 仍然過著被管制的生活 第六部分:一連串政治運動下的遭遇 (廿二)我投票選基層人大代表,生活刻苦 22.1 體驗選舉 22.2 三十年不變的工資 22.3 二姐照顧母親,也接濟了我一家 22.4 「樹紅旗,砍白旗」 (廿三)大躍進初期,經歷「城巿人民公社」及其他種種苦況 23.1 「大躍進」初期的家庭困境 23.2 動員內弟,製造煤膏 23.3 城市人民公社 23.4 煉鋼、大搞水利,還得政治學習 23.5 子女在艱苦中成長 23.6 錯怪了女

兒 (廿四)「三年饑荒」,妻女下鄉勞動,計劃經濟死路一條 24.1 吃一頓館子,花掉一大筆工資 24.2 愛人帶著幼女來和我一起勞動 24.3 熬過大饑荒,兼評共產黨 (廿五)文革時期先後上天主教學習班及進了牛棚 25.1 文革期間我被帶走受批鬥 25.2 回到單位,仍然要捱批 25.3 被鬥的慘況 (廿六)第二次被監督勞動,挖防空洞 26.1 中國大陸的三種人 26.2 挖防空洞也要「革命、生產兩不誤」 (廿七)子女受株連,插隊勞動 27.1 長子、女兒相繼遠家下鄉插隊 27.2 好不容易探望深山插隊的女兒 27.3 設法為女兒辦理轉插本村 (廿八)盡一切努力,使子女脫離農村重返城市 28.

1 到處求人幫忙 28.2 家中糧食不夠,還得送禮 28.3 爭取推薦子女上學的指標 28.4 被指有特務嫌疑 28.5 為改善居住環境而受折磨 28.6 為女兒分配工作再次奔走請託 (廿九)「社會主義教育運動」和農村階級鬥爭的親身經歷 29.1 由被教育的人轉變成教育組成員 29.2 目睹無理的批鬥 (卅)重見天日,「四人幫」被打倒 30.1 我看毛、林、周、朱 30.2 打倒「四人幫」是宮廷政變 30.3 華國鋒暗中反對鄧小平 30.4 鄧小平的功過與「六四事件」 第七部分:小平時代的生活 (卅一)否極泰來,公費旅遊 31.1 紅珠山會議,紀念品豐收 31.2 威海會議,吃了對蝦、螃蟹

31.3 杭州會議,住在劉莊 31.4 評定職稱,我成了第一批經濟師 31.5 退休返聘,我成了考評委員 31.6 企業自立,開展諮詢工作 (卅二)重返江南故土 32.1 回常州小住 32.2 為免麻煩,辭任諮詢工作 (卅三)二姐半覺醒,姐弟晚年交往 33.1 雖與二姐長期爭論,對二姐仍深表感激 33.2 二姐只覺醒了一半 33.3 二姐從衰老到離世 第八部份:晚年景況 (卅四)我研究抗戰歷史 (卅五)我研究佛教 (卅六)我在南京夫子廟做義務英語導遊 (卅七)再會袍澤與我的願望 胡為仁生平年表簡編 參考資料 推薦序一 抗日老戰士胡為仁先生的回憶錄 中國雲南前騰衝文物管理所所長、二戰

中印緬戰場獨立研究學者 李正 抗日老戰士胡為仁先生的回憶錄《我是抗日老兵──從緬北戰場到戰後新中國的回憶》即將付梓,袁梅芳老師命序於我,我欣然允命。 在香港東華三院甲寅年總理中學任教中國歷史科的袁老師和她的學生不辭辛勞,把中國抗日戰爭中鮮為人知的中國遠征軍的歷史片斷通過口述歷史的方法記錄下來,先後問世了《中國遠征軍──滇緬戰爭拼圖與老戰士口述歷史》及《中國遠征軍II──老戰士訪談錄》兩書。今又將胡為仁先生的回憶錄整理出版,實乃功德無量。袁老師義無反顧的付出深深感動了我。 我與胡先生有著深厚的交往,2011年9月我赴南京考查南京保衛戰遺址遺跡時,特地到平江府路市政協宿舍與胡先

生晤面。先生拄著拐杖,佝僂著身軀在家迎接我,他面帶微笑,一副慈祥的面孔,談吐溫文爾雅,回顧往事,思路清晰。 在我和胡先生晤面前,曾於上海接過他的電話,後又接過他的一封長信,言及1944年3月他在江西省贛州巿自願報名參加知識青年志願遠征軍,後經駝峰航線到了印度,編入中國駐印軍新6軍 第50師直屬通訊營的無線電連,學習結束考試合格後,分配到無線電第1排擔任無線電報務工作。 胡先生在信中說他希望與我晤面,時我在上海住院,即給在深圳關愛抗戰老兵論壇的周姓志願者通了電話,請他代我先去看望胡先生。周先生立即到南京對胡先生進行了訪談,並將訪談記錄在論壇網上公佈。 我與胡先生晤面之後,即對他

進行了錄像訪談。幾天之後,我相約南京的關愛抗戰老兵志願者們去看望了他,他對來自志願者的關愛十分激動,也為年輕時參加抗日的經歴而自豪。 2015年1月,我到江蘇訪談幾位抗日老戰士,特地到南京看望了他,他告訴我,他從上世紀末開始動筆,寫下了他的生平,留給子女,他將複印本送給我一份。拜讀之下,深深被他的回憶錄所吸引。他是位嚴肅認真面對歷史的人,他行文流暢,對所經歷的事,娓娓道來,他的一生躍然紙上,把歷史活現在我的眼前。 2016年12月,我到南京民間抗戰博物館參加一個發佈會,9日專程赴常州紅梅新村看望胡老夫婦,他已年屆90歲,腰更佝僂了,行動更遲緩了,兩老在狹小的房間裏互相依偎著。他告訴

我,香港的袁梅芳老師去年8月帶著學生到常州來對他進行訪談,其後又看到他寫的回憶錄,承諾幫助他在香港出版,讓更多人能讀到。 袁老師兌現了自己對胡為仁先生的承諾,令人敬佩。胡先生因從軍抗日的經歷,在1952年之後,受盡排斥歧視,遭到打擊,但直到晚年,他始終把自己在國難當頭時投筆從戎,參加志願遠征軍出國抗日之事引以自豪,終生無悔。他在晚年的時候成為了參與書寫歷史的一員,人生的意義獲得了肯定,尤為欣慰。 胡先生的回憶錄,通過他的親身經歷,將中國一個多世紀的社會歷程和許多社會問題折射了出來,字裏行間流露出一個普通中國人憂國憂民的心聲,能給國人以啟迪、思考、反省而推動國家的發展進步,這正是出版

此回憶錄的意義所在。 騰越布衣李正 二零一八年元月八日於劍膽琴心之室 (八)投筆從戎 8.1 投軍前輾轉謀生 在贛南園藝總場逗留期間,物價上漲,我們三個同日進場工作的年輕人向廠長提請增加工資,但場長硬是不肯,我憤而辭職,而朱象經及高士駒二位好朋友沒有貿然辭職,仍留在總場工作。 辭職後,就搬到贛州城裏基督教青年會的住宿部租房暫住,那時是1944年2月,我剛過十八周歲。我又開始天天看報紙上的招聘廣告,心想再找一份工作也不難,誰知這一次半個月,竟未找到,而手頭微薄的積蓄已經用完。我索性搬到當地政府所辦「戰區失學失業青年招待所」住宿。當時,從戰區或敵佔區逃出的失學青年,如果在大後方找不到工作或學校

上學,均可填寫申請。審查屬實,批准入住,在那兒可免費吃住,沒帶鋪蓋,可借給鋪蓋,沒有棉衣,可借給棉大衣。此外,還有兩間教室,供失學學生自習,以便報考學校或尋找工作。招待所裏有一定的作息時間,並有軍訓老師組織學生軍訓,是嚴格而規律的自學環境,伙食也很好,雖是一菜一湯,但每餐均有青菜、肉片、豆腐之類有營養的食品。食堂行分食制,每人一份,十分衛生。 一天學生們正在食堂吃午飯,突然招待所主任陪同一位膚色淺黑、身材魁偉,臉上略帶些麻點的中年人前來檢查伙食,他走到飯桌前看著我們吃飯,和善地詢問我們能否吃好、睡好、學習好,不一會兒就走了。事後才知道他是蔣經國,據主任後來在大會上介紹說,蔣先生是突然光臨的,待

主任知道時,蔣先生早已獨自視察過宿舍與教室,然後才來檢查食堂,檢查完畢,他就走了。 8.2 參軍 住了半個月後,有一天,大門口貼出一張「知識青年志願遠征軍招收學兵」的佈告,上面寫著抗日救國,以及錄取後可以去印度及緬甸學習各種技術兵種,赴前線打擊日軍等情況。這正中我意,既可學習炮兵、無線電通訊器、駕駛汽車、坦克車等技術,又可實現殺敵報國的初衷。我立即請假外出,跑到園藝場,告訴朱象經及高士駒,他們聽後也很高興,三人商量後,一同前去學生招待所對面一所小學校內的「招兵辦公室」填表報名,經筆試並合格後,又參加了體格檢查,最終都被錄取了。

離隊 泰 迪進入發燒排行的影片

中華職棒上半季告一段落,回顧衛冕軍統一獅的表現,本來在疫情停賽前還暫居龍頭,但在王牌投手泰迪離隊,還有復賽後屢次對上德保拉皆敗下陣來,也讓獅隊將上半季的爭冠機會拱手讓人。

臺灣棒球運動經紀商業模式之研究

為了解決離隊 泰 迪 的問題,作者郭品辰 這樣論述:

棒球為臺灣最受歡迎的運動之一,中華職棒大聯盟也是臺灣帶領其他運動項目的火車頭。隨著運動員薪資收入提升,球員如果沒有完善的職涯規劃,往往會造成球員自身的危機,運動經紀人能幫助運動員處理場外事務,使其能把心力放在競技場上,但隨著運動員需求增加,運動經紀的議題越來越被重視。基於此,本研究透過文件分析彙整運動經紀人及商業模式之文獻,並運用商業模式理論中的九大要素:價值主張、目標客群、通路、顧客關係、關鍵資源、關鍵活動、關鍵合作夥伴、成本結構、收益流來建構訪談大綱,並訪談六位研究對象,此研究對象為旗下有棒球員經紀約之臺灣運動經紀人,且有實體簽約之合約,最後透過兩位運動經紀業相關人士,來進行三角檢核,驗

證運動經紀人的說法,增加信實度。將訪談資料重複閱讀跟分析,本研究結果發現,臺灣棒球運動經紀人價值主張最重要的部分為生涯規劃與扮演溝通橋樑,並透過通路中的教練、學校、球團人員和旗下經紀選手去接觸目標客群中的棒球運動員,與選手之間維持朋友關係或是家人關係;具備的關鍵資源為人脈和知識,關鍵活動為關心選手和洽談合約;擁有的關鍵合作夥伴則非常多元,運動經紀人能居中協調各關鍵夥伴為一個團隊,共同協助選手;收益流則包含簽約金、薪水、廣告、球員商品販售和活動出席,並從中賺取不同範圍的佣金抽成支撐公司的營運。

羅斯特羅波維奇夫婦訪談錄

為了解決離隊 泰 迪 的問題,作者[法]克勞德‧薩米埃爾 這樣論述:

世界著名的俄羅斯大提琴家兼指揮家姆斯季斯拉夫‧羅斯特羅波維奇(Mstis1ay Rostropovich),于2007年4月27日下午在莫斯科的一間診所內逝世,享年80歲。他死于腸癌。同年2月份,大提琴家被送往醫院,做了腎腫瘤切除手術。在3月27日的80歲大壽慶典中,羅斯特羅波維奇在俄羅斯總統普京的攙扶下在電視中看上去臉色蒼白,步履蹣跚。 大提琴家的遺體將安葬在莫斯科16世紀的諾沃德維奇公墓,那里也是許多其他俄羅斯和蘇聯文化與政治巨匠的安葬之處,諸如羅斯特羅波維奇的恩師兼戰友、作曲家肖斯塔科維奇,男低音歌唱家夏里亞賓和作曲家斯克里亞賓等。蘇聯解體後的第一任民選總統,僅于4天前的4月2

3日逝世的鮑里斯‧葉利欽就安葬在那里。羅斯特羅波維奇與葉利欽是好友。1991年8月,大提琴家只身飛往莫斯科,支持葉利欽對蘇聯軍人政權的反抗,當時距離蘇聯解體僅有數月。羅斯特羅波維奇為支持反對蘇聯政權的人們,在捷爾任斯基廣場舉辦了聲援音樂會。在一張背景是杜馬大廈的著名照片上,羅斯特羅波維奇與民主的支持者們走在一起,手里握的不是大提琴,而是一把來復槍。1989年,大提琴家也曾在柏林牆倒塌當晚于柏林牆下開辦即興演奏會。柏林牆的倒塌標志著冷戰的結束。 羅斯特羅波維奇是公認的繼卡薩爾斯之後最偉大的大提琴家。他對大提琴樂器音色和表現力的探索和實踐至今無人可比。此外他對大提琴曲目的擴充也做出極大貢

獻。肖斯塔科維奇、普羅科菲耶夫、卡巴列夫斯基、米亞斯科夫斯基、盧托斯瓦夫斯基、坎切利、施尼特凱、蒂迪耶(Duti11eux)、彭德雷茨基、帕特和布里頓等作曲家都紛紛為他創作大提琴曲。他的大部分唱片均由EMI和DG出版。 羅斯特羅波維奇1927年3月27日生于現今阿塞拜疆巴庫的一個音樂家庭。他天生擁有絕對辨音能力,4歲起彈鋼琴,7歲起拉大提琴,1940年當他只有13歲時首次作為大提琴家舉辦音樂會,演奏聖-桑的《A小調大提琴協奏曲》。之後他進入莫斯科音樂學院學習。20世紀40年代獲得了莫斯科的兩項音樂大賽桂冠。60年代他已享譽世界。1968年,他首次以指揮身份登上舞台,在莫斯科大劇院指揮

了柴科夫斯基的《葉甫蓋尼‧奧涅金》。1970年10月31日,他給《真理報》寫了一封公開信,信中聲援被流放的作家亞歷山大‧索爾仁尼琴。索爾仁尼琴因為接受了象征西方的諾貝爾文學獎而被當局視為眼中釘。幾十年後,羅斯特羅波維奇回憶往事時提道︰“我做過的最優秀的事跡並不是音樂,而是那封給《真理報》的信。從那以後我就問心無愧了。”但那封從未在國家所有的公開媒體刊登,卻出現在西方報紙上的信,使羅斯特羅波維奇成為眾矢之的。他被莫斯科大劇院禁演,禁止出國演出,也不允許指揮樂團。1974年,他帶著妻子和兩個女兒使用同年批下的有效期兩年的旅行簽證逃離蘇聯前往巴黎,後定居美國。1977年,他接替安泰爾‧多拉蒂出任美國

國家交響樂總監的職位,一干就是17年。1978年,羅斯特羅波維奇夫婦雙雙被剝奪蘇聯國籍。之後他們使用由瑞士政府簽發的特別證件進行國際旅行。1990年1月,音樂家夫婦被恢復俄羅斯國籍。大提琴家曾于2000年後與指揮家小澤征爾和祖賓‧梅塔數次來到中國開辦大師班。 序 引言 訪談錄 一、如沐花雨 二、天才 三、詮釋者的使命 四、文學與音樂 五、特殊政策下的音樂生活 六、一個關乎信念的問題 七、尋找天才的火花 八、黃金時代 九、塔吉雅娜的考驗 演出與錄音 跋 譯後記 1990年2月11日,星期日。謝里米特耶夫機場人來人往,十分擁擠。一個美國電視攝像紐在人

群中尋找采訪目標。剛才,只有少數幾個人好奇地圍觀,這會兒人越聚越多。突然一群人擠進了休息室,剛才還緊密把守的通道,被人群一下子沖破。 在通道的盡頭,門開了,法國文化部長杰克‧朗(Jac kLang)走進去。人們都在等待,保安人員也顯得很著急。人們都順手抓住可以握著的東西以防被擠出去。突然,門那邊一陣躁動,好像就要有很多乘客走出來了。盡管有二十來步的距離,人們還是一眼就認出了正在走過來的兩個身影︰一個是加琳娜‧維什涅夫斯卡婭, 她那典雅的笑容遮掩住內心復雜的情感,而身邊的姆斯季斯拉夫‧羅斯特羅波維奇則準備好了要接受無數老友熱烈的擁吻。在記者們閃成一片的強光下,映照出陣陣涌動的人群。斯拉

瓦°向著激動的人群大聲打著招呼。幾分鐘後,兩人擠進汽車,向著諾伏德維齊公墓駛去。他們要去瞻仰普羅科菲耶夫、肖斯塔科維奇和大衛‧奧伊斯特拉赫的墓地。他們當晚計劃住在美國大使館。夢已成真,難以置信。加琳娜無法想象在這麼多年的流放之後(“那一天在我有生之年是不會到來的”),那日復一日地折磨著斯拉瓦的夢境竟然成真。沒有發生戰爭,沒有發生流血,經過了三四年,政治形勢發生了很大的變化。他們離開蘇聯已經16年,斯拉瓦和加琳娜重新回到了像新生一樣的蘇聯,政府不再向那些持有不同觀點的藝術家們施壓。 ‧ 16年來,他們生活在痛苦之中,思想了十六載,希望“他們的”祖國發生變化,希望“他們的”人民發生變

化。“我訂閱了很多蘇聯報刊︰每天反復閱讀。發生的變化真是令人興奮,發生的事情簡直無法想象。我歡迎這種變革,我願意參與其中。……在勃列日涅失時代,200萬人都不假思索地言從,一呼百應。現在應該告誡他們,他們被愚弄——即使是戈爾巴喬夫也無能為力。如果他這麼做,人們就會群起而攻之︰‘你算老幾?’”羅斯特羅波維奇大約在兩年前遇到了戈爾巴喬夫,那是1987年年底,那一年他在全球的演奏和指揮日程排得比往年都滿,主要是為了慶賀他的60歲生日,單是在紐約就有18場系列演出。應羅納爾德。里根總統之邀,12月8日他和其他幾人到白宮欣賞範‧克萊本的鋼琴獨奏,蘇聯新領導人應邀出席。當晚兩人簡短地交換了意見,羅斯特羅波

維奇不失時機地面謝了戈爾巴喬夫年初時“解放”了他的姐姐維羅尼卡。 “我得和你說說我姐姐的事。她在莫斯科演奏小提琴。十多年來,她一直夢想著見我一面,可是她從來沒有得到簽證。甚至她在和樂團巡演的時候,都不許離隊。後來,在里根總統準備赴里加維克拜會戈爾巴喬夫的時候,我請里根幫我姐姐說句話。就這樣,她和我見了面。” ……

醫院志工之參與動機、持續服務與服務效應之研究-以基隆地區某醫院志工隊為例

為了解決離隊 泰 迪 的問題,作者王詠翔 這樣論述:

志願服務在台灣逐漸普及的原因,除了志願服務法於 2002 年之政策制定塑造一個支持志願服務之社會環境外,再加上社會富裕、教育普及之社會現狀,以及人們有多餘的時間、多餘的精力得以奉獻社會。 本文運用質性研究深度訪談的方式,訪談 9 位於醫院擔任志工之志願服務夥伴們,其服務年資平均達 10 年。從為何接觸志願服務,並選擇該場域實踐,在生命歷程中如何認識志願服務、提供服務。其次,基於哪些原因讓志工夥伴們得以持續提供服務,不因內在、外在之因素離開該場域甚至不再提供志願服務。再者,從服務經驗中,對於個人、家庭、社會層面所形成之服務效應進行探究。最後,協助志工夥伴整理出屬於自己的志願服務脈

絡,了解醫療院所志工內在樣貌。本研究結果包含下列四點:一、 家人對於志工外出提供志願服務的態度對於志工而言至關重要,醫院志 工以利他為出發點而參與志願服務,志工選擇在職涯轉換階段(退休; 從職場中撤退、生活習慣改變)而從事志願服務工作。二、 院方對於志工隊的重視及將提供服務視為習慣,成為持續服務之原因。 志工從服務過程中看見自己對於醫院的重要性,並獲得內在成長而持續 提供服務。三、 志工在透過志願服務進行自我價值之展現,透過院方安排之內部訓練, 可獲得最新資訊及醫藥相關知識,並將此視為學習管道。當志工後讓自 身價值觀更富彈性,在醫院較容易面臨生死議題,透過與

生命的接觸而 影響生死觀對於生命感到豁達。四、 醫院志工隊面臨成員高齡化及男性志工招募不容易之現象。

離隊 泰 迪的網路口碑排行榜

-

#1.返美處理家務事中信兄弟洋投泰迪解約離隊!外援剩3人| 運動

中信兄弟洋投泰迪(Teddy Stankiewicz)返回美國處理家務事,15日到球場和隊友道別後搭機離開台灣。 泰迪因個人家庭因素主動要求離隊,經溝通後球團同意泰 ... 於 www.setn.com -

#2.曼聯門將迪基亞宣布離隊稱是時候接受新挑戰

效力英超曼聯12年的門將迪基亞宣布離隊,球會亦證實消息。這位32歲的西班牙門將,與球會的合約在上月底屆滿,目前是自由身。迪基亞在社交網站表示, ... 於 www.bastillepost.com -

#3.寂寞田野: 一本嚴格意義上的日記 - 第 24 頁 - Google 圖書結果

... 泰迪和 H.船⻑在我房間裡討論了一通當地人的薄情寡義。充血的雙眼狐疑地看著你,你 ... 離隊。我去了朝東的一面查看了一下。帕納的樂趣。躁動的灰藍色大海波浪起伏的海洋 ... 於 books.google.com.tw -

#4.港式西洋風——六十年代香港樂隊潮流 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

... (泰迪羅賓)決定改名。一位朋友對他打趣道:「最好改一個跟你外形相似的名字,看你的 ... 離隊了。 Beatnks 的鼓手 Stanley 跟 Teddy Robin 是朋友,遂邀請他充 主音結他:結 ... 於 books.google.com.tw -

#5.[新聞] 泰迪離隊打奧運邦威也收到墨西哥徵召詢問- Baseball板

泰迪離隊 打奧運邦威也收到墨西哥徵召詢問(中央社記者謝靜雯台北1日電)中職統一獅隊洋投泰迪將返國代表墨西哥棒球國家隊打東京奧運,據了解, ... 於 disp.cc -

#6.熱刺利物浦強勢會師麥迪臣蘇保斯拉爾最強新援對決

... 迪高路看來是個頂級教練,期待跟他碰頭,如你看看些路迪的比賽,就知他有多好。哈利卡尼離隊後,他仍能為球隊帶來表現,做得極好,熱刺的表現令人興奮 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#7.[閒聊] 中信要不要考慮簽泰迪

沒啦我是說中信飛牡蠣啦前陣子無尾熊Koala因為家庭因素離隊了現在CFO正面臨著缺人的危機然後我就想到了既然沒了無尾熊那要不考慮下泰迪熊雖然泰迪也 ... 於 ptt.reviews -

#8.Search Results for "guzma"

store.401games.ca | Search Results Page. 於 store.401games.ca -

#9.掘金官宣21人名单!约基奇领衔卫冕阵容名帅坦言西部没人 ...

... 迪、雷吉-杰克逊、小乔丹、纳吉、小波特、亨特-泰森、佩顿-沃特森、杰伦-皮克特、钱查尔、朱利安-斯特劳瑟. 3名双向合同球员:杰-胡夫、布拉克斯顿-基 ... 於 m.yoozhibo.net -

#10.兄弟震撼彈!泰迪自請離隊| 體育

中信兄弟先發投手泰迪今年轉戰新東家,他出賽14場,5勝6敗,防禦率4.08,而他從7月11日下二軍調整後,昨晚確定搭機離台。泰迪是統一獅隊前年奪冠功臣 ... 於 newtalk.tw -

#11.西甲 - 体育- 搜狐

安切洛蒂:吕迪格可以出战赫罗纳也许休息下对罗德里戈有好处 · 再见阿森纳 ... 泰罗尼亚大区的赫罗纳俱乐部,这家拥有93年历史的俱乐部在本赛季西甲前7 ... 於 sports.sohu.com -

#12.泰迪因處理家務事自請離隊兄弟積極補強新洋投

中職中信兄弟今天發布新聞稿,洋投泰迪因需要返美處理家務事,提前終止合約、昨天搭機離台,兄弟洋投象魔力、泰迪先後離隊,球團表示,目前積極補強1 ... 於 www.cna.com.tw -

#13.中職》返美處理家務中信兄弟泰迪離隊 - 自由體育

中信兄弟球團表示,洋投泰迪(Teddy Stankiewicz)因需返回美國處理家務事,已於昨日(15日)至球場與隊友道別後搭機離開台灣。泰迪因個人家庭因素,主動 ... 於 sports.ltn.com.tw -

#14.T1 twitter: T1 Teddy離隊| 英雄聯盟

... 泰迪加油希望他能再當回機長. 回覆; 檢舉; 21/11/15 17:46. 0. hehehe Lv.8 經驗值1476 鬥幣11121 3F. T1的AD 終究要去北美養老. 回覆; 檢舉; 21/11/15 18 ... 於 www.league-funny.com -

#15.新浪网

乌迪内斯 · 图文 · 专题 · 意甲第6轮. 9/29热那亚. 02:45罗马 · 图文 · 专题 · 西甲第7轮 ... 泰 · 图文 · 专题 · 中超第27轮. 9/29天津津门虎. 19:35成都 ... 於 sports.sina.com.cn -

#16.獅洋投泰迪自請離隊代表墨西哥打東京奧運

記者張翔程/臺北報導. 統一獅球團今(1)日宣布,洋投泰迪將代表墨西哥參加東京奧運棒球項目,雖然加以慰留,但泰迪仍決定離開球隊,結束後也不會回 ... 於 www.ydn.com.tw -

#17.卡斯提離隊中職洋將回國理由千百種 - OttoCat棒球新聞雜記

前興農牛隊的洋打擊教練泰迪就是一例,2005年他就以太太生產為由離隊,但不知道為何連外籍防護員桑塔納也同時離隊,難道他們兩人的太太同時臨盆?而 ... 於 ottocat.pixnet.net -

#18.孙颖莎王楚钦对阵中国香港组合打出混双开赛最强一球 - 西瓜视频

#拳击#张志磊# 泰 森富里张志磊VS 泰 森富里. 04:09 · #拳击#张志磊# 泰 森富里 ... 维尼修斯复出,何塞卢 迪 亚斯破门,皇马2-0拉斯帕尔马斯升第二. 2064次播放3天 ... 於 m.ixigua.com -

#19.中職/獅隊泰迪為奧運離隊邦威收墨西哥徵召邀約

統一獅隊投手泰迪(Teddy Stankiewicz)返國代表墨西哥參加東京奧運,富邦悍將隊投手邦威(Manny Bañuelos)也收到墨西哥徵召邀約,球隊希望邦威留在 ... 於 www.merit-times.com -

#20.NPC夥伴| 潘德的預言(Prophesy of Pendor )中文Wiki

這些組合是為了避免那些會導致衝突或甚至離隊的情形。不同的組合可給玩家不同的優勢. 迪耶夫-西格蒙-萊絲莉-卡薇拉-里泰迪蘭-朱莉亞-艾莉莎-阿利斯泰. 5個平民,3 ... 於 prophesy-of-pendor-chinese.fandom.com -

#21.[新聞] 兄弟震撼彈!泰迪自請離隊

兄弟震撼彈!泰迪自請離隊中信兄弟先發投手泰迪今年轉戰新東家,他出賽14場,5勝6敗,防禦率4.08,而他從7月11日下二軍調整後,昨晚確定搭機離台。 於 ptthito.com -

#22.猛獅洋投泰迪離隊幫墨西哥打奧運

統一獅洋投泰迪連續兩年效力獅隊,中職延賽前繳出亮眼成績拿下6勝1敗,更是中職5月投手MVP,但目前中華職棒仍處於延賽期間,何時能夠恢復比賽時間 ... 於 opnews.sp88.tw -

#23.[新聞] 泰迪家庭因素離隊「很艱難的狀況」 兄- 看板Baseball

泰迪 家庭因素離隊「很艱難的狀況」 兄弟將補強新洋投記者王真魚/綜合報導在象魔力轉戰韓職之後,中信兄弟另一洋投泰迪也因家中有事自請離隊, ... 於 www.ptt.cc -

#24.再見,Teddy TI官宣ADC泰迪離隊

就在剛剛,T1官宣ADC泰迪Teddy回復自由人。原文是「與」Teddy」 朴辰成選手經過雙方友好協商,Teddy選手恢復自由人身份。 真心感謝一直與我們一起走 ... 於 read01.com -

#25.10人作战完胜霍村多特本季首登榜首- 体育- 足球- 德甲

... 迪撤挺团结政府进口米涨价核污水排海 · 体育. |. 足球. |. 德甲. |. 发布: 3:55pm 30 ... 赛后,多特主帅泰尔齐奇表示:“这对我们来说是重要的胜利,但还有 ... 於 www.sinchew.com.my -

#26.中職》單週走了兩洋投!中信剩3洋將泰迪主動要求離隊

【劉峻誠/綜合報導】中信兄弟本週有洋投象魔力遭到韓職挖角,今(16日)再宣布另一名洋投泰迪因家務事決定離台,目前中信剩下德保拉、日籍投手牧田 ... 於 www.ltsports.com.tw -

#27.爵士队重磅签约!乔治与恩比德联手,潜在交易细节曝光!

步行者队在这笔交易中送走了巴迪-希尔德、TJ-麦康纳和丹尼尔-泰斯,换来了托拜亚斯-哈里斯。托拜亚斯-哈里斯是一名出色的锋线球员,他拥有出色的得分 ... 於 m.163.com -

#28.快新聞/象魔力才剛走! 中信兄弟洋投「泰迪」自請離隊

中職中信兄弟洋投象魔力才剛離隊前往韓職發展,今日再傳另一位洋投「泰迪」(Teddy Stankiewicz)昨晚已離隊。對此,中信兄弟球團證實,泰迪因個人 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#29.統一獅官方網站歡迎您

... 泰迪因歸國效力奧運離隊,導致球隊投手戰力吃緊,上半季尾聲不敵中信兄弟,上半季戰績以32勝26敗2和,勝率0.552,以兩場勝場差落後,不敵中信兄弟,錯失季冠軍機會,上 ... 於 www.uni-lions.com.tw -

#30.比利時國家隊- Avseetv

國際足球意大利籍的前德甲RB萊比錫教練泰迪斯高,獲比利時足總委任為比利時國家隊新任教練,合約至2024年。比利時原任教練馬天尼斯在卡塔爾世界盃後離隊, ... 於 kr.koreansd.kyiv.ua -

#31.中職/危機未嘗不是轉機兄弟底蘊深厚仍大有可為

其實去年中信兄弟也是狀況連連,上半季無法拿到季冠軍,後來洋投泰迪離隊,又有一批主力確診、受傷,下半季兄弟多名奇兵竄起,先是遭棄用的洋捕手福來 ... 於 udn.com -

#32.英超熱話|般奴為C朗離隊風波派定心丸一句說話增加留隊 ...

C朗拿度再度離開曼聯的謠言傳過不停,英媒透露曼聯高層強調,這名葡萄牙超級球星依然是非賣品。C朗同鄉兼隊友般奴費南迪斯,早前接受葡萄牙傳媒訪. 於 www.hk01.com -

#33.兄弟震撼彈!泰迪自請離隊

今年他重磅加盟兄弟,卻也在季中離隊,無形之中,對兄弟的洋投來說也很傷。據了解,泰迪周三就傳出想要離台消息,因個人因素自請離隊。 於 tw.tech.yahoo.com -

#34.中職》泰迪自請離隊兄弟單週第二名洋投走人

中信兄弟16日宣佈,洋投泰迪( Teddy Stankiewicz)因需返回美國處理家務事,已於昨日(15日)至球場與隊友道別後搭機離開臺灣。 泰迪因個人家庭因素,主動要求離隊,經 ... 於 www.bg3.co -

#35.里拉德交易案發生後,奪冠賠率公鹿力克躥升至第一

塞爾提克在休賽期換血,引進了內線悍將波爾津吉斯,打造泰托姆、杰倫 ... 湖人位居奪冠賠率榜第五,球隊休賽期大換血,引進了伍德、文森特、雷迪什、普 ... 於 www.ballgametime.com -

#36.[CPBL]震撼彈!中信兄弟洋投泰迪確定離隊 - EANT奕言堂

中信兄弟洋投泰迪,日前在球隊確定無緣爭奪半季冠軍之後,被教練安排下二軍調整。今天傳出泰迪已經離隊的消息,中信兄弟球團稍早也證實,泰迪因為需返 ... 於 eant.com.tw -

#37.「梅西感覺被巴塞羅那背叛了」:西甲球王離隊加盟巴黎聖 ...

這些傳言始於一家加泰的媒體,與其說是預測還不如說是期望,或者人們仍然 ... 迪斯),還有意大利球星馬爾科·維拉蒂(Marco Verratti,華拉迪)等都是 ... 於 www.bbc.com -

#38.[分享] 【珍重再見】泰迪離隊回國處理家務事- 看板Elephants

[分享] 【珍重再見】泰迪離隊回國處理家務事. +收藏. 分享. 看板Elephants ... 【珍重再見】泰迪離隊回國處理家務事,與隊友和球迷道別:我永遠愛你們 ... 於 www.pttweb.cc -

#39.泰迪賽前突離隊魏碩成接手5.1局好投拿勝

中信兄弟在洲際主場迎戰味全龍的保留比賽,賽前剛傳出陣中洋投泰迪因家庭因素自請離隊,這場保留比賽也無法由原本先發的泰迪接續,兄弟改派本土投手魏碩成 ... 於 www.cpbl.com.tw -

#40.中信兄弟簡史

7月15日,洋投泰迪(Teddy Stankiewicz)因需返回美國處理家務事,至球場與隊友道別後搭機離開台灣。泰迪因個人家庭因素,主動要求離隊,經溝通後球團同意泰迪返國,將 ... 於 www.brothers.tw -

#41.默森:担心恩佐可能离队,他不想在中游球队踢球

19:3509月29日深圳vs长春亚泰直播; 19:3509月29日天津津门虎vs成都蓉城直播 ... 19:0009月29日FC普迪亚vs普瑞卡帕提亚直播; 19:0009月29日海伦斯vs阿祖里 ... 於 www.zouqicq.com -

#42.自宣离队!迪马利亚不再与尤文图斯续约

迪 马利亚在社交平台写道:“我已经走到一个 ... 泰关键战 · 直播吧 · 今天07:38. 乌总统顾问承认:与俄导弹数量差距难弥补. 於 www.sohu.com -

#43.最新趨勢觀測站- 泰迪離隊原因的推薦與評價,PTT、FACEBOOK

來源:https://sports.ettoday.net/news/2295701 標題:泰迪家庭因素離隊「很艱難的狀況」 兄弟將補強新洋投 記者王真魚/綜合報導 在象魔力轉戰韓職之後,中信兄弟另 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#44.【珍重再見】泰迪離隊回國處理家務事,與隊友和球迷道別

泰迪 #TeddyStankiewicz #中信兄弟Thank you, Teddy. All the best wishes for you. 中信兄弟專屬Youtube頻道。 歡迎加入兄弟Fans Club: ... 於 www.youtube.com -

#45.統一獅泰迪確定離隊!3洋投鬼少一個了QAQ!今天布雷特能 ...

全民打棒球Pro 抖內(畫面上會跳出你的名字&留言) https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/BD243E5A4996C2A8D96A18CAC04EBBA6 twitch同步 ... 於 www.pinqueue.com -

#46.泰迪離開兄弟後當實況主明年轉戰墨聯有機會回統一獅嗎?

中信兄弟明年開季洋將戰力大致底定,今年季中離隊的洋投泰迪,明年將轉戰墨西哥聯盟提華納公牛(Toros de Tijuana)。而泰迪的另一前東家統一獅, ... 於 sports.ettoday.net -

#47.吉达国民0-0达曼协作,双方握手言和

... 迪-奥泰比. 替换下场:64'99-夸伊森, 90'+919-格雷, 90'+411-阿里-哈扎齐 ... 离队. 打开APP. 847评论 · 徐亮爆料张稀哲粗口:就说了一句“瞎XX吹”. 打开APP. 於 m.dongqiudi.com -

#48.返美處理家務事中信兄弟洋投泰迪解約離隊!外援剩3人

中信兄弟洋投泰迪(Teddy Stankiewicz)返回美國處理家務事,15日到球場和隊友道別後搭機離開台灣。 ... 泰迪因個人家庭因素主動要求離隊,經溝通後球團同意 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#49.艾迪頓遭韓職"數倍"年薪挖角中信兄弟放行

... 迪頓提前離隊,赴韓職接受挑戰。 Dailymotion Placeholder. 中信兄弟說 ... 中國高虹安美國台灣日本郭台銘賴佩霞高雄基泰俄羅斯錢康明台南侯友宜台中台股 ... 於 news.cts.com.tw -

#50.【美洲盃】巴西內訌有球員鬧離隊卡斯米路缺席世盃外記招

皇家馬德里中場卡斯米路不滿巴西主辦美洲盃,有意杯葛不參賽,主帥泰迪承認正在解決內部問題。 阿根廷及哥倫比亞原本聯合舉辦賽事,但兩個國家分別退出, ... 於 www.singtao.ca -

#51.【官宣】車路士同尼干古簽6年簡迪離隊 - 波經

利伯泰迪. 58分鐘. -. 08:00. 美乙. (1:0). 科羅拉多躍泉. 1. : 0. 薩克拉門托. 65分鐘. FB6123. 08:00. 巴西甲. (1:0). 明尼路. 1. : 0. 古亞巴. 50分鐘. 於 football.on.cc -

#52.台灣體育新聞- 泰迪再度季中離隊:中信兄弟衛冕路愈發 ...

... 泰迪因家中有事自請離隊,中信兄弟也已與他提前終止合約。繼上週象魔力被韓國職棒挖角後,這是中信兄弟今年第二位季中離隊的洋投,泰迪也連兩季未待滿整季便離開所屬 ... 於 m.facebook.com -

#53.[新聞] 泰迪家庭因素離隊「很艱難的狀況」 兄弟將補強新洋投- ...

Re: [新聞] 泰迪家庭因素離隊「很艱難的狀況」 兄弟將補強新洋投. +收藏. 分享. 看板 ... 於 pttsports.com -

#54.比利時更衣室內亂!?領隊:古圖爾斯不是因傷離隊 ... - 球迷世界

領隊:古圖爾斯不是因傷離隊古圖爾斯IG 開火:佢講大話! column thumbnail. 九九八十一。斬! 於20/06/2023. 廣告. 比利時國家隊疑似爆發內亂,比利時領隊泰迪斯高稱 ... 於 football.fanpiece.com -

#55.中職》泰迪自請離隊兄弟單周第二名洋投走人

中信兄弟16日宣布,洋投泰迪( Teddy Stankiewicz)因需返回美國處理家務事,已於昨日(15日)至球場與隊友道別後搭機離開台灣。 泰迪因個人家庭 ... 於 www.chinatimes.com -

#56.泰迪離隊導致統一獅無緣奪冠餅總並不否認

統一獅在上半季最後關頭拼輸中信兄弟,無緣拿下季冠軍,一般認為洋投泰迪在復賽前就離隊,是重大關鍵之一,總教練「大餅」林岳平並不否認,並強調,泰 ... 於 tsna.com -

#57.中職返美處理家務中信兄弟泰迪離隊自由體育

至于为什么会有那么多人讨厌泰迪狗,这也说不清了,这是需要主人的引导的,和它的主人有很大的关系。 泰迪学名叫做贵宾犬。只不过因为泰迪装比较好看, 發佈是恐怖還是 ... 於 www.rrarlible.online -

#58.[外絮] T1 Teddy離隊- 看板LoL - PTT遊戲區

截至今天與T1 LoL分部成員Teddy協議合約終止感謝Teddy 為隊伍贏得LCK3次冠軍(2019春夏2020 春) S9 世界賽四強2019MSI四強- - - 感謝泰迪這三年來的 ... 於 pttgamer.com -

#59.泰迪再度季中離隊:中信兄弟衛冕路愈發險峻- 中職- 棒球

根據報導,泰迪因家中有事自請離隊,中信兄弟也已與他提前終止合約。繼上週象魔力被韓國職棒挖角後,這是中信兄弟今年第二位季中離隊的洋投,泰迪也連 ... 於 www.sportsv.net -

#60.德容不考虑离队巴萨也不愿出售 - 看球网

中超长春亚泰录像 · 中超山东泰山录像 · 中超北京国安录像 · 中超武汉三镇录像 ... 意甲乌迪内斯录像 · 意甲萨索洛录像 · 意甲恩波利录像 · 意甲萨勒尼塔纳 ... 於 m.kanqiu5.com -

#61.[分享] 中信兄弟FB 泰迪離台PTT推薦- Baseball

中信兄弟洋投泰迪(Teddy Stankiewicz)因需返回美國處理家務事,已於昨日(15日)至球場與隊友道別後搭機離開台灣。泰迪因個人家庭因素,主動要求離隊, ... 於 pttyes.com -

#62.61061暂时离队_末世之巨兽时代 - 初吻小说网

... 泰迪显然不太喜欢朝这种地方钻。沈毅飞和秦继旬只能是在后边顶着泰迪的屁屁,一边安慰一边鼓励着,让它朝前走。 就在他们为了泰迪忙得浑身大汗的时候,干脆面和希拉同 ... 於 m.xsc5.com -

#63.羅賓看・進入泰迪羅賓的影音世界 - 第 44 頁 - Google 圖書結果

... 泰迪羅賓,結果 The Striplings 稱冠, Playboys 大熱倒灶。這晚比賽只是一個楔子, Playboys 不久之後有兩位成員離隊,此時關維麟也從 The Striplings 過檔了,泰迪羅賓再 ... 於 books.google.com.tw -

#64.中職/兄弟震撼彈!泰迪自請離隊| 運動

中信兄弟先發投手泰迪今年轉戰新東家,他出賽14場,5勝6敗,防禦率4.08,而他從7月11日下二軍調整後,昨晚確定搭機離台。 於 www.nownews.com -

#65.Search Results for "doubling season "

store.401games.ca | Search Results Page. 於 store.401games.ca -

#66.泰迪·斯坦基維奇

泰迪 ·斯坦基維奇(英語:Teddy Stankiewicz,1993年11月25日—) ,為美國的棒球 ... 離隊。2022年8月開始在圖奇直播,擁有超過7000名粉絲。 泰迪·斯坦基維奇 於 zh.wikipedia.org -

#67.中職/泰迪離隊打奧運邦威也收到墨西哥徵召詢問

獅隊經數次與泰迪溝通後,並同時提出更優渥的薪資合約予以慰留,但泰迪仍表達離隊的意願,且奧運結束後會找尋其他國家的棒球舞台,所以球隊也只能予以尊重 ... 於 www.4gtv.tv -

#68.泰迪離隊- 中職板

泰迪離隊. 中職. 2022年7月15日22:31. megapx. 終究還是還是離開了希望他可以好好休息一下恢復以往的身手. 中信兄弟 · 中華職棒 · 棒球 · 運動 · CPBL. 於 www.dcard.tw -

#69.[外絮] T1 Teddy離隊- 英雄聯盟

截至今天與T1 LoL分部成員Teddy協議合約終止感謝Teddy 為隊伍贏得LCK3次冠軍(2019春夏2020 春) S9 世界賽四強2019MSI四強- - - 感謝泰迪這三年來的 ... 於 pttgame.com -

#70.美媒评30队最新实力排名:勇士屈居第7 湖人位列第6 太阳队 ...

... 迪什和海斯,施罗德、比斯利、班巴和小布朗离开. 湖人不仅留下了核心轮转 ... 人员变动:引进斯特劳瑟、亨特泰森和贾斯汀霍勒迪,布朗、杰夫格林和托布 ... 於 itiyu5.tv -

#71.【情報】不妙!泰迪自請離隊兄弟一週內走兩個洋將 - 巴哈姆特

不妙!泰迪自請離隊兄弟一週內走兩個洋將記者王真魚/綜合報導在象魔力轉戰韓職之後,中信兄弟另一洋投泰迪也因家中有事自請離隊,已於昨晚搭機悄悄離 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#72.泰迪T.S

綽號別稱:王泰迪、台南王、快樂泰迪 · 出生日期:1993年11月25日(29歲) · 身高體重:193公分102公斤 · 投打習慣:右投右打 · 守備位置:投手 · 最快球速:152 km/h(中華職棒 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#73.确定离队!迪玛利亚拒绝梅西邀请,与老东家签约1年

说起迪玛利亚相信大家都不陌生,阿根廷国家队常务副球王,梅西身边最大的帮手,卡塔尔世界杯总决赛上独造两球,如果不是提前下场,法国队就不会坚持到 ... 於 www.163.com -

#74.【美洲盃】巴西內訌有球員鬧離隊卡斯米路缺席世盃外記招

... 隊在世界盃外圍賽的賽前記者會,只餘下教練泰迪面對傳媒。外界傳聞有部分巴西球員想杯葛美洲盃,泰迪解釋說:「有球員直接找巴西足總主席及教練團. 於 www.stheadline.com -

#75.泰迪離隊打奧運邦威也收到墨西哥徵召詢問

中職統一獅隊洋投泰迪將返國代表墨西哥棒球國家隊打東京奧運,據了解,富邦悍將隊洋投邦威也收到墨西哥隊徵召邀約,邦威曾透露想打奧運,最後能否如願 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#76.PSG教練親證美斯季後離隊他投

安東尼泰萊的言論影響,才會出現今次在機 ... 曼聯中堅華拉尼賽前則表示,要阻止曼城爭勝,最重要的是. 要盡量切斷夏蘭特與迪布尼之間的聯繫:「如果等到迪 ... 於 dw-media.tkww.hk -

#77.比利時爆內訌高圖爾斯為隊長位離隊 - 晴報

事緣效力皇家馬德里的門將泰拔高圖爾斯於踢畢主場對奧地利的賽事後離開大軍,退出作客愛沙尼亞一戰。主帥泰迪斯高則指原安排同為副隊長的盧卡古和高圖 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#78.歐國外|比利時爆將帥內訌高圖爾斯提前離隊避戰愛沙尼亞 ...

比利時隊明晨(21日)歐國盃外圍賽F組作客愛沙尼亞隊前發生內訌,主帥泰迪斯高在賽前記招指效力皇家馬德里的門將泰拔高圖爾斯因不滿上仗1:1言和 ... 於 news.mingpao.com -

#79.外野無雙: 詹智堯 - Google 圖書結果

... 迪亞、並將隊名變更為「暴龍隊」以後開始變調,首先是器重詹智堯的孫昭立在三月份卸任代總教練的職務,帥位改由劉家齊擔任,自此,球隊人事異動頻繁,而詹智堯這個誠泰美夢 ... 於 books.google.com.tw -

#80.Re: [新聞] 泰迪家庭因素離隊「很艱難的狀況」 兄leegogo PTT ...

Re: [新聞] 泰迪家庭因素離隊「很艱難的狀況」 兄. 作者: leegogo (æ Žç‹—ç‹—) 2023-08-20 14:15:13. http://i.imgur.com/a9WJ375.jpg 除了4/20和5/3用球數過多之外看 ... 於 www.ucptt.com -

#81.泰迪自請離隊兄弟3大洋投只剩德保拉- 看板Baseball

新聞來源:聯合新聞標題:中職/泰迪自請離隊兄弟3大洋投只剩德保拉新聞內容: 2022-07-16 13:19 聯合報/ 記者陳宛晶/即時報導中信兄弟隊失去象魔力後,今天又有洋投 ... 於 moptt.tw -

#82.中職/返美處理家務事! 中信兄弟洋投泰迪離隊

中信兄弟今(16)天表示,陣中洋投泰迪(Teddy Stankiewicz)因需返回美國處理家務事,已於昨天至球場與隊友道別後搭機離開台灣。球團透露,泰迪因 ... 於 news.ttv.com.tw