離子分子分別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧廷昌,王興宗寫的 半導體雷射技術(2版) 和科學月刊的 21世紀諾貝爾物理獎2001-2021都 可以從中找到所需的評價。

另外網站上面有許多離子通道或是受體分子,分別對應不同來源的痛覺也說明:我們身上所有組織都有痛覺神經,上面有許多離子通道或是受體分子,分別對應不同來源的痛覺,其中可被酸激活的是酸敏性離子通道(ASICs)以及辣椒素受體蛋白(TRPV1)。

這兩本書分別來自五南 和鷹出版所出版 。

國立陽明交通大學 材料科學與工程學系所 柯富祥所指導 杜博瑋的 磁敏釋放控制微膠囊並應用於金屬離子螢光感測 (2021),提出離子分子分別關鍵因素是什麼,來自於微膠囊、雙乳化、釋放控制、熒光感測、磁性奈米顆粒。

而第二篇論文國立雲林科技大學 機械工程系 張元震所指導 黃彬勝的 結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術 (2021),提出因為有 浸塗法、Breath Figure、甘油、液體透鏡、奈米結構的重點而找出了 離子分子分別的解答。

最後網站氨? 胺? 銨? | 環創源科技則補充:他們分別是什麼呢氨(英語:Ammonia,或稱氨氣、無水氨,曾音譯作? ... 氨分子與一個氫正離子配位結合就形成銨根離子(氨提供孤電子對)。

半導體雷射技術(2版)

為了解決離子分子分別 的問題,作者盧廷昌,王興宗 這樣論述:

半導體雷射廣泛的存在於今日高度科技文明的生活中,如光纖通信、高密度光碟機、雷射印表機、雷射電視、雷射滑鼠、雷射舞台秀甚至雷射美容與醫療、軍事等不勝枚舉之應用都用到了半導體雷射。半導體雷射的實現可以說是半導體科技與光電科技的智慧結晶,同時也對人類社會帶來無與倫比的便利與影響。本書沿續「半導體雷射導論」由淺入深的介紹半導體雷射基本操作原理與設計概念,內容涵蓋了不同半導體雷射的構造與光電特性,以及半導體雷射的製程與信賴度,可為大(專)學四年級以及研究所一年級相關科系的學生與教師,提供有系統的學習半導體雷射的教科書,本書亦適用於想要深入了解半導體雷射的專業人員。

磁敏釋放控制微膠囊並應用於金屬離子螢光感測

為了解決離子分子分別 的問題,作者杜博瑋 這樣論述:

微膠囊化技術因其在材料科學中的結構和功能性提供眾多優點而近年來受到廣泛的 關注。超分子化學是一門關注分子間非共價鍵作用力的化學學科,從中延伸出了很多 重要的概念和研究方向,例如分子螢光光探針,其螢光特性由其自身的分子結構決定, 但也容易受到環境因素的影響。在該方向上,本論文進行了詳細的研究,解釋了微膠 囊化技術與超分子化學完美的平衡組合,使其具有更好的穩定性和新穎的應用。首先 我們導入超分子化學概念通過一鍋反應合成的芘基衍生物,2((芘1亞甲基) 胺) 乙醇奈 米顆粒,和通過改質的磁性奈米顆粒用作觸發釋放元素通過雙乳化溶劑蒸發法包覆在 聚己內酯聚合物基質構建的微型膠囊中。用於檢測三價陽

離子的開關感測器通過新型 的螢光響應與磁場控制釋放機制被很好地整合在整個系統中,並且在外部震盪磁場下 可以有效地發生熱能與動能的轉換。(1) 通過一鍋法成功合成了具有聚集誘導光增強特性和三價陽離子感測能力的芘基衍 生物螢光探針。我們使用重結晶技術來提高該螢光探針化合物的純度,純度評估由螢 光光譜的半高寬的值確定。通過核磁共振光譜,紫外可見光光譜,螢光光譜和熱重分 析研究了選擇性螢光探針的特性。其聚集誘導光增強特性和對於三價陽離子 (鐵/鋁/鉻) 的選擇開關特性都表現完整且性能良好。在使用這種螢光探針作為核心材料被封裝在 微膠囊中之前,本節充分地研究了其基本特性,穩定的紫外可見光及螢光光譜的結果

是在溶劑 (乙腈) 和水 (100:900; 體積比) 的比例下進行的,強力的激發光在 505 nm,也 分別顯示出其對於三價鐵/鋁/鉻金屬陽離子優異的選擇性。(2) 為了成功通過外部震盪磁場觸發微膠囊的破裂,我們將利用共沉澱法合成並通過 檸檬酸修飾以達到避免團聚現象並提高其穩定性的磁性奈米顆粒嵌入聚合物基質中。 通過由動態光散射所測量到的粒徑分佈和界面電位以及掃描電子顯微鏡觀察到的圖 像,顯示出經過修飾的磁性奈米顆粒具有良好的分散特性和相對未修飾顆粒較小的粒 徑分佈。經過修飾的磁性奈米顆粒和選擇性熒光探針分子通過雙乳化結合溶劑蒸發法 成功封裝在微膠囊中,並通過光學顯微鏡,掃描電子顯微鏡,動

態光散射儀,熱重分i析儀,X 光散射儀,和核磁共振光譜儀對其表面形貌和特征進行了全面的研究。其結 果分別表明被修飾的磁性奈米顆粒和選擇性熒光探針確實有被微膠囊封裝在內,與此 同時,本節還深入討論了殼材料的高分子量的大小,雙乳化的內部水相濃度,以及在 分離微膠囊的離心過程中的離心速率的選擇,對合成微膠囊形貌以及包封效率的影響。 我們發現當聚合物外殼採用的分子量為 80,000 的聚己內酯時,所合成的微膠囊比其他 兩種較低分子量的顯示出更好的包覆效率和更加均勻的形狀,這主要是由於採用較高 分子量的高分子時,其油相在膠囊雙乳化狀態下的固化過程可以提供更好的穩定性。 此外,將溶解在乙腈中 10 mM

的熒光探針化合物作為內部水相的濃度與其他兩種濃度 (0.1 mM, 1 mM) 相比之下,也證明該濃度下所合成的微膠囊具有更好的均勻性和包覆 效率,因為較低濃度的內部水相會導致膠囊外殼內外滲透壓的不穩定。令人驚訝的是, 我們還發現在分離微膠囊的過程中,較高的離心速率會導致微膠囊的多孔性結構的產 生,這種現象可以通過調整較低的離心速率來消除。該策略同時也為未來開發新型多 孔性結構微膠囊的設計提供了一種新的途徑。在本節中,包覆了被修飾後的磁性奈米 顆粒和選擇性螢光探針的微膠囊的釋放行為和感測滴定分別以六十攝氏度的水浴加熱, 機械破壞,和超聲波粉碎的方式模擬其在磁場破裂的條件下進行,並且分別在不同狀

態下完美地測試了其結果。(3) 最後我們巧妙地設計了通過使用外部震盪磁場的方式來觸發芘基席夫鹼螢光 探針在微膠囊中的新型磁感應釋放機制。為了控制膠囊外殼的破裂,分散在乙腈/水 (900:100; 體積比) 中新合成的磁敏微膠囊通過直接感應加熱暴露在高頻磁場下。這些微 膠囊被成功觸發破裂釋放出所包覆的選擇性螢光探針,表現出優異的聚集誘導光增強 特性,和良好的選擇性開關螢光信號用於檢測三價金屬陽離子 (鐵/鋁/鉻)。被釋放的螢 光探針的檢測極限為:2.8602 × 10−6 M (三價鋁離子), 1.5744 × 10−6 M (三價鉻離子),和 1.8988 × 10−6 M (三價鐵離子)。

該感測器平台也表現出優異的精確度和再現性,如變 異係數所示 (三價鐵離子 ≤ 2.79%, 三價鉻離子 ≤ 2.79%, 三價鋁離子 ≤ 3.76%),各金屬離 子的回收率分別為:96.598.7% (三價鐵離子), 96.799.4% (三價鉻離子), 和 94.798.9% (三價鋁離子)。以上結果也充分說明了本文所述的控制釋放平台對於三價金屬陽離子 (鐵/鋁/鉻) 活性和實際樣品中的偵測,在未來環境監測甚至生物醫學方面的應用有一定 的價值和潛力。

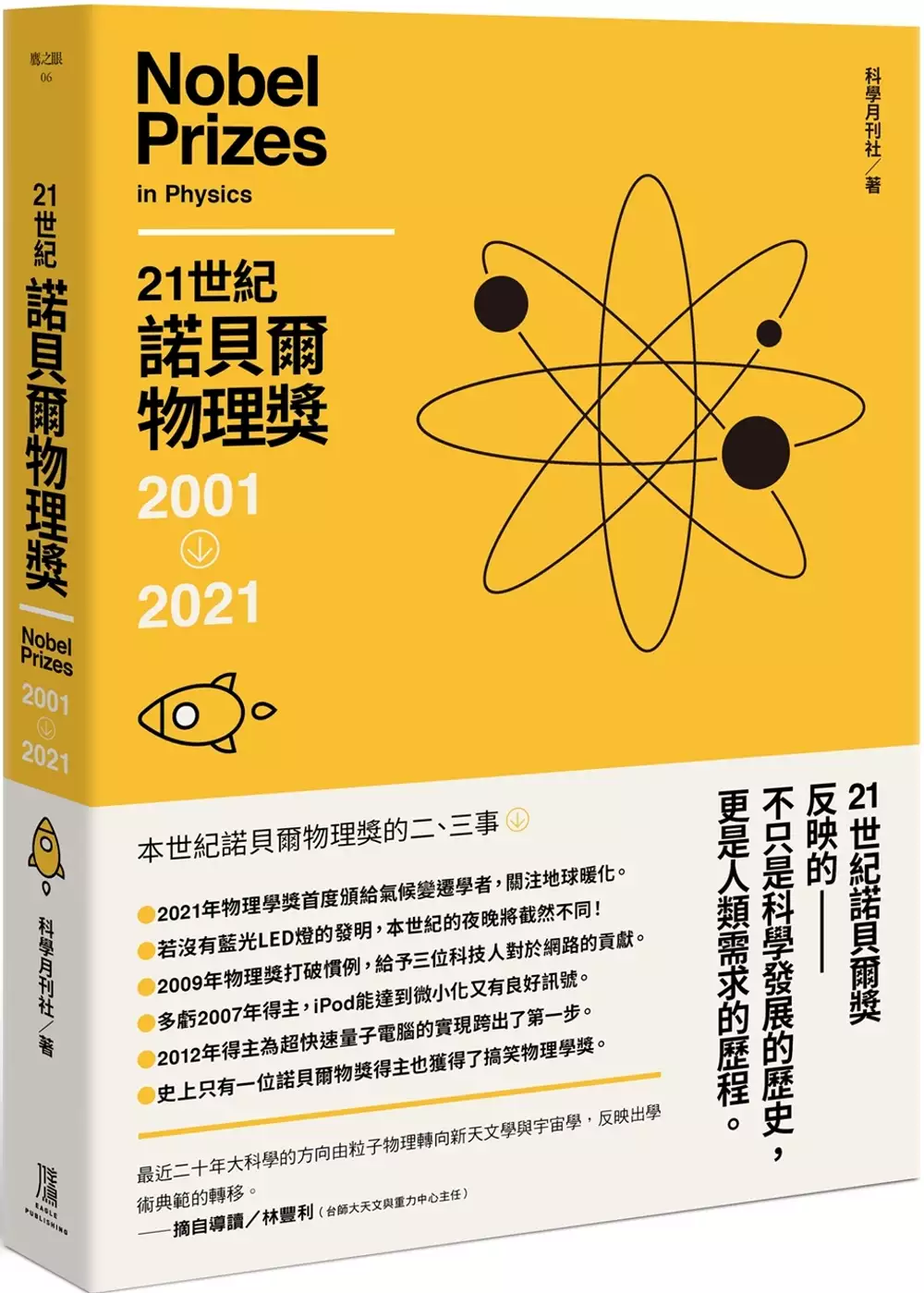

21世紀諾貝爾物理獎2001-2021

為了解決離子分子分別 的問題,作者科學月刊 這樣論述:

大至宇宙天文,小至中子粒子, 實驗觀測與理論齊頭並進,看得懂的諾貝爾物理學, 學術典範正在轉移,新研究浪潮風起雲湧。 每個世代的得獎者皆有其特色,反映著近代物理學的歷史和演進。 進入21世紀之後的諾貝爾物理獎得主, 長年關注的領域,涵蓋凝聚態、核物理、天文宇宙學, 乃至於技術突破與材料的創新,與生活息息相關。 他們以先驅角色,引領科學不斷朝向知識的邊界前進。 ◎本世紀諾貝爾物理學獎的二、三事 •2021年物理獎首度頒給氣候變遷學者,關注地球暖化。 •若沒有藍光LED燈的發明,本世紀的夜晚將截然不同! •2009年諾貝爾物理獎打破慣例,給予

三位科技人對於網路的貢獻。 •多虧2007年得主,iPod能達到微小化又有良好訊號。 ‧2012年得主為超快速量子電腦的實現跨出了第一步。 ‧史上只有一位諾貝爾物理獎得主也獲得了搞笑物理學獎。 每年10月諾貝爾獎頒布,總在媒體和學界引來話題,從獲獎人的國家、背景、學術經歷和奮鬥歷程,到得獎感言和頒獎花絮,誠然是全球學界每年最大的盛事,因為它代表得主在科學成就的巔峰,也能展現出科學發展的最新趨勢。 《21世紀諾貝爾物理獎2001-2022》集結《科學月刊》每年在諾貝爾獎得主公布後,邀請國內同領域的專家,分析該年各個得主生平事蹟和得獎領域,以深入淺出的文字和說明,讓讀

者瞭解物理研究的最新景況,前瞻地引導讀者思考科學的前景。 從1960年到1999年四十年間的頒發次數比例,凝聚態領域約45%,粒子與核物理領域約40%,天文與宇宙學領域約13%,技術領域約5%。因為有些年份頒發給不同領域,所以加起來略超過100%。其中技術領域只有兩項,分別是1966年雷射技術的先導研究,以及1971年全像攝影。這兩個技術領域項目對於現代生活的影響微乎其微,完全無法與之前討論過的本世紀的三個技術獎項相比。 相對而言,本世紀目前為止的獎項的分配比例分別為:凝聚態領域約 40%,粒子與核物理領域約 23%,天文與宇宙學領域約27%,技術領域約14%。相比之下,最明顯的就

是粒子與核物理的比例下降約一半,天文與宇宙學的比例則加倍。而技術領域的成長更是驚人的三倍且重要性大增。這樣的變化隱含著上世紀末到本世紀初這二、三十年間學術領域的消長與學術典範的轉移。 天文與宇宙學的比例加倍,部分理由是過去由於技術上的巨大挑戰,天文學中有關黑洞或重力波的直接觀測在過去一個世紀中幾乎沒有重大進展,直到最近相關的實驗觀測才陸續到位。其中劃時代的突破是2015年開始運行的重力波雷射干涉儀(LIGO),開啟了黑洞與重力波天文學的新時代。2017年諾貝爾物理獎頒給證實重力波存在的萊納.魏斯(Rainer Weiss)、巴里.巴利許(Barry Barish)和基普.索恩(Kip T

horne);2020年則頒給約六十年前就提出黑洞形成理論的潘洛斯(Roger Penrose)與較近的近黑洞觀測研究。而在宇宙學方面,宇宙學家也嘗試建立宇宙學的標準模型,而這是2019年物理獎所頒發的主題之一,當年給獎的另一個主題是系外行星。 至於技術領域則著眼於材料的創新。本世紀所頒發的三個技術領域相關的物理獎恰恰都與我們生活息息相關。它們分別是2000年的半導體集成電路(IC),2009年頒發的光纖與感光耦合元件(CCD),以及2014年的藍光二極體。如果沒有這幾項發明,我們將生活在完全不同的21世紀。 另外值得一提的是,為本書撰稿的台灣物理學家中,有許多師出諾貝爾獎大師門下

,能一窺得獎者或特立獨行的研究風格,或平易近人的為人處事一面,更神遊於他們治學的風範和精神。 名人推薦 曾耀寰(科學月刊社理事長、中研院物理所副技師) 累積2001年2021年的諾貝爾經濟科學獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 導讀:林豐利(台師大天文與重力中心主任) 諾貝爾獎是學術界的桂冠,得獎者將進入史冊,得獎的工作通常是學術研究的里程碑,不只承繼先人的努力,往往也開啟往後的研究途徑。累積2001年至2021年的諾貝爾物理獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 推薦文:寒波(盲眼的尼安德塔石器匠部落主、泛科學專欄作者) 就算不是研

究科學的讀者,閱讀諾貝爾獎的介紹,以及厲害科學家的故事,想必也能滿載而歸。

結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術

為了解決離子分子分別 的問題,作者黃彬勝 這樣論述:

本研究為利用液滴透鏡輔助奈秒雷射於矽基板上加工奈米結構。開發的技術重點是利用Breath Figure法生成的高分子薄膜微孔模板,並在此模板上浸潤甘油來形成微米尺度之液態透鏡陣列,做為雷射二次聚焦之透鏡,再結合雷射熔融基板材料形成微奈米結構的製造技術。 在Breath Figure製作上,將Polystyrene、Polymethylmethacrylate與甲苯混合成高分子溶液,透過甲苯高揮發特性以帶走基板表面熱能,使環境中水分子冷凝於基板表面,待溶液蒸發完畢形成高分子微孔薄膜。本論文使用Dip Coating方式測試兩種拉升速度,900 mm/min與400 mm/min,以製作所需

之微孔薄膜。其所形成之微孔孔徑在拉升速度900 mm/min時介於 1.2 μm 至 3.8 μm之間,400 mm/min則是介於1 μm 至3.6 μm之間,而孔洞剖面為橢圓狀,在拉升速度900與400 mm/min膜厚分別為1.5、1.2 μm。 接著於微孔孔洞內浸潤甘油形成甘油透鏡,將雷射光經由甘油透鏡二次聚焦達到熔融矽基板。在本研究中探討不同雷射功率與不同掃描間距對於所加工出結構之影響。其結果顯示在雷射以掃描間距20 μm、正離焦4.8 mm、雷射功率密度介於1.63×107~1.74×107 W/cm2能加工出矽微奈米結構,經由量測得知微峰結構直徑介於1.1~1.4 μm之間。在

拉升速度400 mm/min所加工出來的結構高度介於20~160 nm,而在拉升速度900 mm/min結構高度介於20~130 nm。

離子分子分別的網路口碑排行榜

-

#1.关于原子,分子,离子分别是构成什么类型物质的粒子?比如 - 作业帮

关于原子,分子,离子分别是构成什么类型物质的粒子?比如:构成水的粒子是分子,构成铜的粒子是原子,构成食盐的粒子是离子.这些与什么有关?电荷?还是三态? 於 qb.zuoyebang.com -

#2.化工学报

相比于仅以原子、离子或分子等均匀稳定结构为单元的经典成核理论,非经典成核理论以纳米级前聚体为单元,这类单元涵盖了聚集体、纳米粒子等介尺度非均匀动态结构,导致 ... 於 hgxb.cip.com.cn -

#3.上面有許多離子通道或是受體分子,分別對應不同來源的痛覺

我們身上所有組織都有痛覺神經,上面有許多離子通道或是受體分子,分別對應不同來源的痛覺,其中可被酸激活的是酸敏性離子通道(ASICs)以及辣椒素受體蛋白(TRPV1)。 於 www.natgeomedia.com -

#4.氨? 胺? 銨? | 環創源科技

他們分別是什麼呢氨(英語:Ammonia,或稱氨氣、無水氨,曾音譯作? ... 氨分子與一個氫正離子配位結合就形成銨根離子(氨提供孤電子對)。 於 eith.com.tw -

#5.新型锂离子电池能耐极寒和酷热 - 科技

在这些温度下,它们还分别具有98.2%和98.7%的高库仑效率,这意味着电池在 ... 二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时,电解质 ... 於 tech.huanqiu.com -

#6.安

(A)10-莫耳氫原子(B)600 個水分子(C)2.4×102克鎂原子(D) 23 ... 一般由金屬與非金屬結合所得的離子化合物,其熔點會比由非金屬元素與非金. 屬元素結合的分子化合物高。 於 www.lfntu.com -

#7.利用更好电解质新型锂离子电池能耐极寒和酷热 - 字节点击

在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能容量。 ... 二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时, ... 於 byteclicks.com -

#8.工程材料/化學鍵- 維基教科書,自由的教學讀本 - Wikibooks

依照目前科學的認識來看,自然界的宏觀物質是由一百多種元素構成的,其基本結構粒子是這些元素原子構成的的離子、原子或分子等。這些基本結構粒子通過化學鍵的相互作用 ... 於 zh.wikibooks.org -

#9.原子与分子之间的差异(带有比较表) - 2022 - 博客

两者都是微小的单元,但是由于分子由原子组成,所以原子的大小比分子小得多。 而且,为了形成离子,原子获得或失去电子,这在分子情况下不是。 於 cn.weblogographic.com -

#10.美国加州大学开发新型锂离子电池能耐极寒和酷热 - 国际能源网

在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能容量。 ... 二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时, ... 於 www.in-en.com -

#11.選修化學上ch2 by 莫斯利國高中自然科學- Issuu

離子 化合物分子化合物共價化合物網狀共價固體金屬及合金 ... 題,元素X、元素Y 及化合物Z 所含的原子之間,分別以何種化學鍵相結合,選出正確的組合? 於 issuu.com -

#12.新型锂离子电池能耐极寒和酷热 - 中国经济网

在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能容量。 ... 二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时, ... 於 www.ce.cn -

#13.2年級化學標準答案 - 明倫高中

下列何組水溶液中,其每一離子皆可以0.1 M 濃度存在而不發生反應? ... 甲、乙、丙、丁分別為離子化合物、簡單共價小分子、金屬、網狀固體(注意:未依. 於 newweb.mlsh.tp.edu.tw -

#14.分子原子離子是否都是帶電的粒子 - 维基百科吧

分子 原子離子是否都是帶電的粒子分享:分子、原子、離子不都是帶電的粒子。帶電粒子指的是在物理學中是指帶有電荷的微粒,可以是原子核,也可以是離子 ... 於 wjbkb.com -

#15.新型锂离子电池能耐极寒和酷热- 科学探索 - cnBeta.COM

在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能容量。 ... 二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时, ... 於 www.cnbeta.com -

#16.Mass spectrometry

然而,應用FAB離子化分子量超過3,000 Da的分子時,離子化的效率將下降非常快,因此只 ... 與ESI這兩大技術分別提供了一個快速而有效率方法進行蛋白質與其他大分子生物 ... 於 www.bio.fju.edu.tw -

#17.分子,原子,離子怎麼分別啊? - 劇多

分子 ,原子,離子怎麼分別啊? · 1. 離子也是構成物質的一種粒子。 由離子構成的物質有:大多數鹽、鹼和活潑金屬氧化物。如氯化鈉由鈉離子和氯離子構成,氫 ... 於 www.juduo.cc -

#18.第2章原子、分子與離子 - 崑山電子歷程

第2章原子、分子與離子. 崑山科大材料工程系. 3. 2.1 道耳吞的原子理論. ▫ 元素是由稱為原子的極小粒子所組成。 ▫ 相同元素的所有原子完全一樣。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#19.原子、離子的區別是什么?

分子 ,原子,離子怎么分別啊??:一. 分子1. 分子是構成物質的一種粒子。 大多數的物質都是由分子構成的。如氧氣由氧分子構成;水由水分子構成;硫酸? 於 www.sdryxh.co -

#20.质谱分析

有机化合物分子失去一个电子所形成的正离子称为分子离子, ... 表示,“+”表示分子离子带有一个单位的正电荷,“•”表示它 ... 数的其余离子峰分别碳链长度为C. 於 www.gxaas.net -

#21.化學式的表示法@ 石石Blog - 隨意窩

若以物質的構成粒子而言,則為原子、分子或離子,分別說明如下: 分子(molecule):係由兩個或兩個以上原子緊密結合而成的粒子。在化學與物理過程中,以分子做為 ... 於 blog.xuite.net -

#22.分子与化合物(文章) | 离子和化合物| 可汗学院

离子 键. 在上一节中,我们分别研究了钠如何失去一个电子形成阳离子Na ... 於 zh.khanacademy.org -

#23.分子和离子的区别 - 天奇生活

分子 是化学反应的最小微粒,由原子组成,离子是带电荷的原子或者原子团。离子分为正离子和负离子,离子是指原子或原子基团失去或得到一个或几个电子而 ... 於 www.tianqijun.com -

#24.原子和離子的區別是什麼? - Also see

原子是不能被化學分解的最小物質單位。 分子是兩個或多個化學鍵合的原子的基團。 離子是已經獲得或失去一個或多個價電子的原子或 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#25.氦離子對於氫分子離子佈植於矽所引發表面發泡之影響研究

本論文研究係探討在離子劈裂技術中,分別利用單階段氫氣分子離子佈植與兩階段不同順序、不同通量比例的氫氣分子離子和氦離子共佈植於矽(100)靶材,並隨著後續熱退火 ... 於 www.airitilibrary.com -

#26.第二章組織、分子力與立體化學

2-5 分子間力與物性. 2-6 立體性 ... 離子鍵出現在由金屬與非金屬元素組成之化合物中,這些元素均位 ... 甚至很難明顯的與共價鍵分別,如聚醯胺及蛋白質等. 於 imod-fms.csu.edu.tw -

#27.分子、原子、离子、元素和化学式,傻傻分不清楚? - 手机搜狐网

非金属元素的离子化合物是由离子构成。 3.分子:分子是保持物质化学性质的最小粒子。分子由原子构成,. 例:1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成. 於 www.sohu.com -

#28.分子、原子、離子、質子、中子或電子分別填入下列有關空...

將元素、分子、原子、離子、質子、中子或電子分別填入下列有關空格內.(1)化學變化中的最小粒子是原子原子.(2)氫氣分子分子是保持氫氣化學性質的 ... 於 qhzhidao.com -

#29.工作溫度介於50°C 至-40°C,新一代鋰電池極寒極熱都可承受

一般鋰離子電池的工作溫度範圍為15°C~35°C,溫度過高或過低都會讓電池無法 ... 如今團隊研發的概念驗證(proof-of-concept)電池,-40°C 和50°C 分別 ... 於 technews.tw -

#30.分子、原子、离子最全面的必考知识点 - 360Doc

原子:化学变化中的最小微粒。 (1)原子也是构成物质的一种微粒。例如少数非金属单质(金刚石、石墨等);金属单质(如铁、汞等);稀有气体等。 (2)原子也 ... 於 www.360doc.com -

#31.離子化合物

離子 化合物中的單個離子通常有多個最近的離子,因此不被認為是分子, ... 如果兩種溶液的平衡離子分別是氫離子和氫氧根離子,它們將在所謂的中和反應中相互反應,形成 ... 於 www.wikiwand.com -

#32.新北市立福營國中108 學年第二學期第一次段考八年級理化科試題

分子 ;(丙) 1.2×1023 個CO2 分子;(丁) 0.5 莫耳H2SO4 ... 氫氧化鈣水溶液中,鈣離子(Ca2+)和氫氧根離子 ... 將以下四種的物質分別放入未蓋上玻片的蒸發皿內. 於 www.fyjh.ntpc.edu.tw -

#33.110 學測自然考科(化學)試題或答案之反映意見回覆 - 大考中心

下列甲~丁的球-棍分子模型中,斜影、灰、黑球分別代表氧、氫、碳原子。 ... 圖中黑、灰球分別代表碳、氫 ... (D)放電過程中,糊狀物中的鋅離子莫耳數逐漸變少. 於 www.ceec.edu.tw -

#34.亞鐵離子

离子 (英語:Ion)是指原子或分子失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子。. 得失电子的过程称为电离,电离过程的能量变化可以用电离能来衡量。. 於 vmvimprinting.it -

#35.原子結構

原子成為+1的離子,表示已多得一個電子, ... A. 二莫耳氯離子的質子總數等於一莫耳氯分子. 的質子總數. B. 氯離子對碘離子 ... 子數x,原子序y,電子數z分別為多少? 於 cirn.moe.edu.tw -

#36.破解锂硫电池难题新电解质让锂离子电池能耐极寒和酷热

... 分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时,电解质分子很容易释放锂离子。 ... 在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能 ... 於 www.chem17.com -

#37.加州大学工程师开发出新锂离子电池可在极冷和酷热条件下表现 ...

在测试中,该概念验证电池在-40和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的能量容量,同时还分别 ... 换句话说,当电池运行时,电解质分子很容易释放锂离子。 於 car.tom.com -

#38.國立臺東高級中學102 學年度第一次期中考基礎化學(二)試卷

化合物分子? 物質. 化學鍵類型. 熔點(℃). 沸點(℃). 甲. 離子鍵 ... A、B、C 三種元素的原子序分別為1、8、13,下列何者可能是由A、B、C 三種元素 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#39.元素的性質與分子的結構

離子 化合物. 例如:氯化鈉晶體中,Na 原子與Cl 原子的最簡數目比為1:1,以實驗. 式NaCl 來表示氯化鈉的化學式。 網狀固體的元素或化合物. 例如:金剛石(C)、二氧化 ... 於 www.wunan.com.tw -

#40.分子原子离子元素的定义(经验) - 科普知识馆 - 趣事百科

分子 原子离子元素的定义简介:1、分子:在化学变化中可以再分,是保持物质化学性质的最小微粒。2、原子:在化学变化中不能再分,是化学变化中的最小 ... 於 kpzsg.com -

#41.離子正離子負離子- PanSci 泛科學

正離子原子失去帶負電的電子而變成的帶正電的粒子,例如:氫離子(H+),銅離子(Cu2+) ... 所以團隊再回到研究室內,用人工光源模擬月光強度,分別給予紅、藍、綠三種不同 ... 於 pansci.asia -

#42.分子間的作用力-凡得瓦力與氫鍵@ 悠閒王國

原子與原子之間的作用力,我們稱之為『化學鍵』(離子鍵、共價鍵、金屬鍵);而分子與分子間的作用力,有兩種,分別為『凡得瓦力(van der Waals ... 於 amychenya.pixnet.net -

#43.原子與分子

分子 學說:由原子組成,仍保持物質杵比的最小粒子,叫做分子。 ... 個電子後,核外只剩下10個電子 ,此時質子數比電子數多2個,鎂原子則變成帶正電的鎂離子( Mg 2+ )。 於 ntds.fsjh.ilc.edu.tw -

#44.離子一定要有晶體嗎?離子液體的製備與應用探討

離子 液體配置方面主要分為兩部分,分別會產生第一階段離子液體與第二階段離 ... 第一階段離子液體. 第二階段離子液體. 親水或疏水. 親水. 疏水. 分子大小. 於 www.shs.edu.tw -

#45.物質分子原子離子元素關係圖 - gigi

(1)圖中A、B、C應該填入的分別是: A:___ B:___ C:___ (2)寫出一種由離子直接構成的物質的化學式___. 展開(1)原子能構成分子,分子可以分成 ... 於 gigi.pub -

#46.分子原子離子元素什麼區別呀?

原子呈電中性,分子也呈電中性,分子由一個或多個原子構成的粒子,離子是原子或分子得到或失去電子後的粒子,非電中性。 2樓:擲載剛易. 分子是構成物質的 ... 於 www.njarts.cn -

#47.附錄一.上課講義

①電子間具斥力,故分子或離子內圍繞中心原子之電子對應盡量遠離,使斥力降 ... 得的新式軌域,叫做sp3混成軌域,然後再分別與氫原子的1s軌域重疊而形成鍵結。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#48.原子分子離子– 原子分子差別 - Apublsh

原子分子離子– 原子分子差別. By Last updated: 原子分子純物質水分子H 2 O 氧分子O 2 水氧水分子由2 個氫原子與1 個氧原子水由水分子組成原子水物質組成的型式物質 ... 於 www.arewmart.me -

#49.離子晶體原子晶體分子晶體有什麼區別,分別又是什麼 - 嘟油儂

離子 晶體原子晶體分子晶體有什麼區別,分別又是什麼,1樓珈藍塔原子晶體相鄰原子之間通過強烈的共價鍵結合而成的空間網狀結構的晶體例如金剛石矽 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#50.離子化合物是分子嗎?例如NaCl本身是分子嗎?NaCl和H2SO4 ...

鈉離子和氯離子的原子質量分別為22. 99和35.45g/mol。也就是說100g的氯化鈉中含有39. 34 g的鈉和60.66 g的氯 ... 於 www.uhelp.cc -

#51.分子,原子,离子怎么分别啊?? - 百度知道

分子 ,原子,离子怎么分别啊?? 1个回答 ... 分子是保持物质化学性质的最小粒子 (1)“保持”是指构成物质的每个分子与该物质的化学性质相同。如保持氧气的化学性质的 ... 於 zhidao.baidu.com -

#52.離子 - 華人百科

與分子、原子一樣,離子也是構成物質的基本粒子。 ... 小圈和圈內的數位分別表示原子核和核內質子數,弧線表示電子層,弧線上的數位表示該層的電子數。 於 www.itsfun.com.tw -

#53.原子分子和離子的區別,如何區分分子,原子,和離子 - 小蜜網

原子分子和離子的區別,如何區分分子,原子,和離子 · 1、分子:分子質量和體積都很小;分子總是在不斷運動著的。 · 2、原子:原子的質量非常小;不停地作無 ... 於 www.bees.pub -

#54.如何区分物质是由分子,原子,还是离子组成的呢? - 知乎

1)基本上所有金属都是游离态原子构成的. 2)离子只是原子处于化学键结合态时的称呼而已,就像李家小姐嫁到了王家成了王家少奶奶,但是人还是那个人一样. 於 www.zhihu.com -

#55.材料科學與工程導論原子中的電子結構及鍵結

(tungsten),其熔點分別為- 39°C 和3414 °C。從金屬鍵結的形式,我們可以知道其鍵結 ... 代表他們的組成單位如原子、分子或是離子,在空間當中具有大範圍週期性的有序 ... 於 mse.site.nthu.edu.tw -

#56.離子化合物跟分子化合物有什麼區別 - 迪克知識網

離子 化合物熔融態或水溶液導電,分子化合物熔融態不導電,溶於水有的導電(硫酸),有的不導電(蔗糖)。 5、熔化時破壞的作用力不同. 離子化合物熔化時 ... 於 www.diklearn.com -

#57.一個分子內有可能出現凡得瓦力嗎? - Clearnote

沒有它們分別的定義是分子間的作用力有1.氫鍵2.凡德瓦力分子內才是以化學鍵為主如1.金屬2.離子3.共價鍵跟不是化學鍵的(部分有氫鍵的分子) 不過分子內 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#58.用于检测水中汞离子及银离子的分子探针及其制备方法

用于检测水中汞离子及银离子的分子探针及其制备方法,涉及一种分子探针。提供一种仅改变测定的酸度条件,即能以高选择性方式分别进行定性、半定量及定量检测的用于检测 ... 於 patents.google.com -

#59.疑難問題集錦之一:有關離子安定性和分子偶極的問題/ 施建輝

充電時,再利用電能將二價鉛離子分別變回原來的金屬鉛與二氧化鉛。 n 疑難問題二:如何解釋臭氧分子(O3)具有分子偶極? 前言. 在分子偶極的試題裡,時常有一題造成 ... 於 chemed.chemistry.org.tw -

#60.基礎化學第三章物質的形成及其變化

表示,分別 ... (1) 原子以共用電子的方式形成共價鍵,這類的化合物稱為分子化合物。 ... (3) 水溶液:離子晶體在水中,利用水分子的偶極吸引力,O 原子端與陽離 ... 於 www.mingdao.edu.tw -

#61.離子液體高分子的合成與應用__臺灣博碩士論文知識加值系統

本研究論文首先合成親水性離子液體[C3mim-MA][Br],再用離子置換反應得到疏水性離子 ... 我們分別製備不同交聯度的離子液體高分子彈性體,並量測電性質、表面親疏水 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#62.第二章原子結構與原子間鍵結

每一個元素的原子量或化合物的分子重是以每個原子(分子) ... 方向,這二個旋量子數的允許值分別為+1/2及-1/2。 ... 元素--放棄少數價電子,形成帶正電的離子。 於 web.ncyu.edu.tw -

#63.18Ar - 立人高中

分別 代表C、H、O三種原子),下列對甲、乙的敘述,何者錯誤? ... 為鎂離子。若假設葉綠素的分子量為5400,其中含鎂元素之質量百分率為2.7%,則一分子葉綠素中含有幾個鎂離. 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#64.九年級化學關於分子、原子、離子常考題 - 每日頭條

1、下列關於分子、原子和離子的說法正確的是()A、分子是保持物質性質 ... 相對原子質量分別為如圖是四種粒子的結構示意圖,下列說法正確的是將宏觀 ... 於 kknews.cc -

#65.中三化學科離子鍵和共價鍵電解質、導電體和非導電體

分子. 離子. 鈉(Na). 氯分子(Cl2)/水(H2O). 氯化鈉(NaCl) ... 電解質和非導電體的分別 ... 陽離子和 陰離子會分別被吸引到陰極和陽極;然後分解。 於 resources.hkedcity.net -

#66.无惧严寒和酷暑!新型锂离子电池在极端环境下也能正常工作

在测试中,该电池在-40°C和50°C下分别保留了87.5%和115.9%的能量容量。 ... 换句话说,当电池运行时,电解质分子很容易释放锂离子。 於 stock.stockstar.com -

#67.Y兩元素原子形成的分子時,其價殼層電子分布- 如附圖所示,則 ...

原子序為11 的元素,最容易與下列何種原子序的元素以離子鍵相結合? (A)9 (B)10 (C)11 (D)12 ... 主族元素A和B的原子價殼層上分別有2個及6個電子。當元素A和元素B化合時,. 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#68.分子原子離子統稱為? - 多多問答

“分子、原子、離子”構成的物質分別有哪些? ①“分子”構成: 水、氧氣、氫氣、二氧化碳,氨氣、氯化氫等。 ②“原子” ... 於 www.duoduowenda.com -

#69.丁分別為離子化合物、簡單共價小分子、金屬、網狀固體(注意

甲、乙、丙、丁分別為離子化合物、簡單共價小分子、金屬、網狀固體(注意:未依序分類),請根據下表資料,判斷下列敘述何者正確? (A)丁為不具延展性的離子化合物 於 yamol.tw -

#70.新型锂离子电池能耐极寒和酷热

在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能容量。 ... 与锂离子的结合较弱,当电池运行时,电解质分子很容易释放锂离子。 於 finance.china.com.cn -

#71.(D)C,Hg (E)C6H10 - 國立台南第二高級中學

(D)離子化合物的熔點一般比分子化合物高(E)共價化合物因不易解離出陰、陽離子,故均為非 ... 某化合物經元素分析結果知,其碳和氫二元素的含量分別為88.9%和11.1%, ... 於 www2.tnssh.tn.edu.tw -

#72.大分子离子_搜狗百科 - Sogou Baike

制备方式有多种,一类是由a-烯烃和a、B不饱和羧酸聚合形成的二元或:元共聚物经阳离子给子体转化后即得大分子离子。如乙烯分别与(甲基)丙烯酸、马来酸或衣康酸等聚合, ... 於 baike.sogou.com -

#73.如何區分由分子,原子,離子構成的物質 - This Answer

一般熔融態可導電的化合物就是離子構成的,如一般的鹽、鹼等;反之不導電的一般為分子或原子構成的,例如一般氣體,酸是分子構成的,而原子構成的物質則以 ... 於 www.thisanswer.pub -

#74.二價銅離子化學偵測分子的合成及Cell Imaging的應用

這個計畫主要是設計二價銅離子化學偵測分子,用以偵測二價銅離子。整個計畫分為三部分,分別以pyrene,rhodamine 及奈米金粒子當成訊號來源,分別接上螯合基來進行金屬 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#75.化學基礎知識-分子、離子、原子的區別 - 人人焦點

一、分子 1.分子定義:物質分別是由分子、原子、離子三種微粒構成的,其中分子又是由原子構成的。物質由元素組成。 初三化學,原子,分子,離子,元素之間的 ... 於 ppfocus.com -

#76.利用更好電解質新型鋰離子電池能耐極寒和酷熱 - 新華網

在這些溫度下,它們還分別具有98.2%和98.7%的高庫侖效率,這意味著電池在 ... 二丁基醚的一個特點是其分子與鋰離子的結合較弱,當電池運作時,電解質 ... 於 big5.news.cn -

#77.207 本學科選擇題採電腦閱卷。請用2B 鉛筆在(答案卡)上仔細劃 ...

... 為離子化合物(E)(NH4)2SO4為分子化合物,KF. 與HCl 為離子化合物. ( )2. 古代商旅在進行鑽石交易時,一個區別真鑽石與玻璃假鑽的簡易方法是將兩者分別放在舌頭上,如. 於 dept.pjhs.tyc.edu.tw -

#78.配位數 - 鼓山高中

A)其液態可以導電(B)通常不具延展性(C)其分子熔沸點較離子化. 合物低(D)大多由非金屬元素所形成. 12. 甲、乙、丙、丁其價電子分別為2、4、6、8則哪兩者最易形成分子 ... 於 www.kusjh.kh.edu.tw -

#79.利用更好电解质,新型锂离子电池能耐极寒和酷热 - 人民政协报

在这些温度下,它们还分别具有98.2%和98.7%的高库仑效率,这意味着电池在停止工作之前可进行更多的充电和放电循环。 研究人员此次开发了一种更好的电解质 ... 於 www.rmzxb.com.cn -

#80.分子、原子、离子、元素和化学式,傻傻分不清楚? - 手机搜狐

粒子:如原子、离子、分子、电子、质子等,它们都是微观概念,既表示种类又可表示个数。 ... 硝酸铵(NH4 NO3 )中氮元素的化合价分别为前N-3价,后N+5价。 於 m.sohu.com -

#81.市立臺中一中108 學年度第二學期第一次期中考高一化學科試題 ...

如下圖所示,甲、乙、丙、丁分別代表四種不同的物質(大球、小球分別代表不同 ... (A)破壞化學鍵時會放出能量(B)離子化合物可能含共價鍵(C)分子物質不一定含共價鍵. 於 347.com.tw -

#82.第二節 共價鍵

如空氣中的氧氣( O2)及氮氣(N2),它們分別由兩個氧原子及兩個氮原子所組成,其中並無離子的存在。1916年,路易士以共價鍵的概念來解釋分子化合物的鍵結情形。 於 163.28.10.78 -

#83.极性分子包括离子化合物吗?(这两个分别是什么意思)

这两个分别是什么意思分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子分子 ... 於 m.studyofnet.com -

#84.奇妙的物質第四態——電漿 - 科技大觀園

物質是由分子組成的,一個分子可以包含一個或幾個原子。 ... 將兩塊連到電池兩端的平板放入電漿中,則連接正極和負極的平板將分別吸引電子和離子。 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#85.基本概念,分類,屬性,結構示意,發現簡史,酸根,金屬離子,非金屬 ...

絡離子是指由某些分子、原子或陽離子通過配位鍵與電中性分子或陰離子形成的複雜 ... 小圈和圈內的數字分別表示原子核和核內質子數,弧線表示電子層,弧線上的數字表示 ... 於 www.newton.com.tw -

#86.分子,原子,离子怎么分别啊?? 爱问知识人

分子 ,原子,离子怎么分别啊??:一. 分子1. 分子是构成物质的一种粒子。 大多数的物质都是由分子构成的。如氧气由氧分子构成;水由水分子构成; ... 於 iask.sina.com.cn -

#87.分子電子結構 - 中正大學化生系

orbital,而m 值為0, ±1, ±2 的軌域分別稱為σ, π, δ 分子軌域。 ... 至於如CO,CN 等不同原子所形成的雙原子分子或離子,由與原子軌域能. 於 deptche.ccu.edu.tw -

#88.分子、原子、離子、元素和化學式,傻傻分不清楚? - 壹讀

粒子:如原子、離子、分子、電子、質子等,它們都是微觀概念,既表示種類又可表示 ... 硝酸銨(NH4NO3)中氮元素的化合價分別為前N-3價,後N+5價。 於 read01.com -

#89.Metastable State - 介穩狀態 - 國家教育研究院雙語詞彙

名詞解釋: 通常指物質(包括原子、離子、自由基、化合物等各種化學物種)在各種 ... 此兩種激發態的氧分子, 3 Σg-和 3 Σu+,壽命分別為12秒和60分,是光化學煙霧反應中 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#90.離子是原子嗎? - 雅瑪知識

化學中的原子分子電子離子分別是什麼意思? 原子是化學變化中最小的粒子. 分子是保持物質化學性質的最小粒子. 離子是得到或失去電子的原子或基團. 於 www.yamab2b.com -

#91.分子原子離子構成的物質分別有哪些 - 第一問答網

分子 原子離子構成的物質分別有哪些,1樓無憂寶寶就是我分子原子離子構成的物質分別有哪些?分子構成水氧氣氫氣二氧化碳氨氣等。原子構成所有金屬稀. 於 www.stdans.com -

#92.離子電子再化合 - 中文百科知識

離子 電子再化合是分子內使兩個原子相連在一起的吸引力,化學鍵形成時所釋出的能量值,稱為該化學鍵 ... 然而離子化合物中的陰、陽離子亦可分別由多原子的離子所組成。 於 www.easyatm.com.tw -

#93.冯新亮院士《Nat. Commun.》:兼顾离子选择性和导电率的二 ...

10 小時前 — 对2DP膜中离子传输过程的分子理解也将为离子筛分、超级电容器和锂基电池等 ... 电压和电流轴上的截距分别对应着相应的渗透电位(V os) 和渗透电流(I ... 於 www.163.com -

#94.物质是由什么组成的- 头条搜索

物质由元素组成;分子由原子构成;一般原子是由质子、中子、电子构成;分子与原子的主要区别在于 ... 在这些微粒中有“3个代表”非常出名,它们分别是分子,原子和离子。 於 m.toutiao.com -

#95.新型锂离子电池能耐极寒和酷热—新闻

在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能容量。 ... 二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时, ... 於 news.sciencenet.cn -

#96.化合物的形成

氧氣 (如圖B)、氮氣分別是由2個氧原子和2個氮原子組成的分子。 (丙) 部分元素的組成是以【原子】堆積形式 ... 【氫】元素及【金屬】所形成的簡單離子都是陽離子。 於 www.phyworld.idv.tw