阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蓮花生大士,拉瑟・洛扎瓦寫的 蓮師在印度:追尋蓮師足跡系列二 和RachelLaudan的 料理之道:從神的規則到人的選擇(全新修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站統一印度半島是什麼王朝 - 伊朗資訊也說明:阿育王是古印度 孔雀王朝的第三代國王,約生活在公元前!世紀。在他統治時期,孔雀帝國達到極盛,其疆域在古印度歷史上也是空前的,整個南亞次大陸除了 ...

這兩本書分別來自眾生 和二十張出版所出版 。

國立成功大學 歷史學系 鄭永常所指導 釋祖道的 緬甸孟族佛教文化變遷研究——以孟文碑銘與出土文物為中心 (2020),提出阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王關鍵因素是什麼,來自於孟族佛教文化、支提信仰、轉輪王、佛髮佛牙信仰、憍梵波提。

而第二篇論文國立中正大學 中國文學系 蔡榮婷所指導 張雅惠的 漢文佛典夜叉形象之研究 (2000),提出因為有 形象研究、夜叉、漢文佛典、佛教的重點而找出了 阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王的解答。

最後網站古印度与拜占廷历史纵横谈 - Google 圖書結果則補充:阿育王是 一位有作为的政治家、军事家、宗教领袖。他在位时期孔雀王朝极盛一时,成为雄踞南亚次大陆的强国。阿育王是一位极富传奇色彩的国王。有关他的诞生就有一个宗教 ...

蓮師在印度:追尋蓮師足跡系列二

為了解決阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王 的問題,作者蓮花生大士,拉瑟・洛扎瓦 這樣論述:

《蓮師在印度》呈現了蓮師在古印度的生平故事和修行的聖蹟。蓮師出生於古印度,在數百年的時間裡,與同時代最偉大的上師們一起修學佛法,也曾在屍陀林中修行,保護佛法,將那些善妙的教法廣為弘揚。以其無量的慈悲,在印度不懈的修行和努力,後來更遠赴藏地建立佛法。他的一生給予我們許多珍貴的教法,這些教法的修持一直延續至今。 書中分為三大部分,第一部分提供蔣揚.欽哲.旺波所著的《妙曼優曇花鬘》,以優美的偈頌展示大師在印度的足跡;第二部則是依據《蓮花遺教》的章節和時間順序,劃分主題,對聖地進行系統且深入的介紹;第三部集結了藏、中、英三種語言的主要的祈請文和發願文。書中同時收錄當代藏傳

大師涅頓.秋林仁波切和帕秋仁波切的開示,以及描繪聖地風光的精美圖片。我們真誠地希望,這份聖地指南,能夠成為當今修行者追隨蓮師腳步的最佳伴侶。 在書頁中隨著蓮師的足跡,探看他在古代印度生活和解脫的不可思議故事,一起走過他事業展開的主要地區,我們發現,蓮師的影響力遠比我們想像的還要廣大。通過這個旅程,願所有讀者都能夠感受到蓮師的加持,讓加持充滿身、語、意,如此,我們便與蓮師永不分離了!

緬甸孟族佛教文化變遷研究——以孟文碑銘與出土文物為中心

為了解決阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王 的問題,作者釋祖道 這樣論述:

摘 要緬甸現行宮廷史書均記載,自古印度阿育王(公元前三世紀)派兩位長老到金地(Suvaṇṇabhūmi)弘法以來,孟族便接受到佛教並信仰佛教。緬甸第一個統一王國——蒲甘王朝,也是從南緬甸的孟族那裡獲得並自此信仰上座部佛教(Theravāda Buddhism)。大多數學者也認為大乘佛教(Mahāyāna Buddhism)對緬甸南部的孟族影響不大。鑑於此,本文旨在探討孟族佛教是否如許多學者認為的,一直是上座部佛教而沒有大乘佛教的元素和影響存在。孟文碑銘和出土的早期文物證明,蒲甘王朝之前的南緬甸孟國帝王和早期崇尚孟族佛教文化的蒲甘帝王們,都實踐過大乘佛教的政治傳統,尤其是由龍樹菩薩於公元二世紀

後期在南印度建立的支提信仰。在緬甸南部發現的孟文碑銘的另一個主題是孟人對佛髮和佛牙的崇拜,而此佛髮佛牙信仰與佛陀早期弟子之一的憍梵波提尊者密切相關,間接證實這又與大乘佛教信仰有關。我們可以從不同時期的碑文中發現,憍梵波提的出現和退場,都與帝王所倡導的佛教信仰體系有密切關係。可以說憍梵波提的退出是孟族佛教「去大乘化」的表現。本文以孟文碑銘和出土文物為中心,以學界前輩完成的相關研究成果提供的知識為基礎,探討不同時代的孟族佛教文化現象及其轉化過程。關鍵詞:孟族佛教文化、支提信仰、轉輪王、佛髮佛牙信仰、憍梵波提

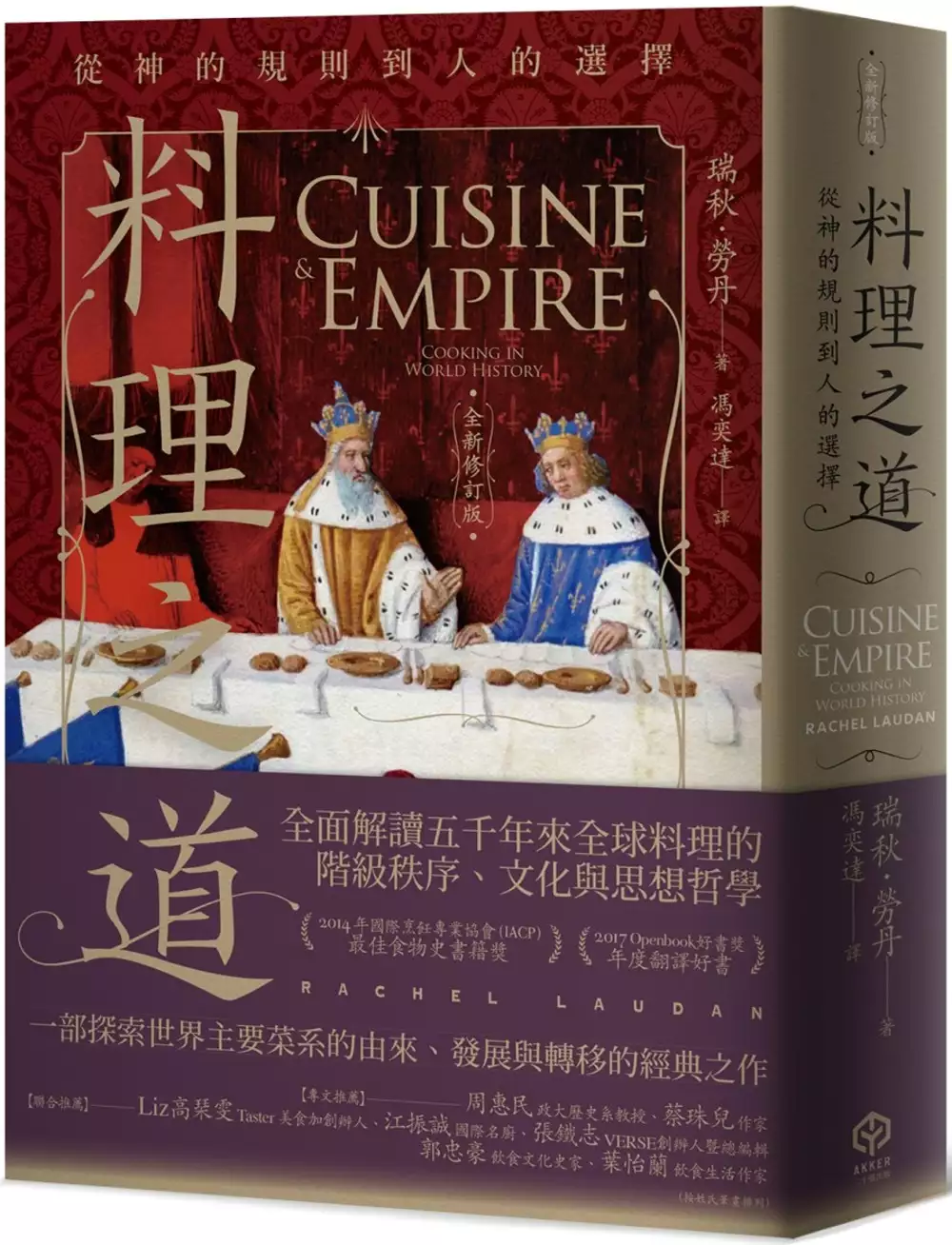

料理之道:從神的規則到人的選擇(全新修訂版)

為了解決阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王 的問題,作者RachelLaudan 這樣論述:

★新版特別收錄|作家蔡珠兒推薦專序 ★16頁全彩圖解世界料理的演化 ★2014年國際烹飪專業協會(IACP)最佳食物史書籍獎 ★2017Openbook年度翻譯好書 隨著帝國崛起、普世宗教誕生、近代民主發展、營養科學不斷演進…… 從神聖到世俗、從不可吃到可吃, 料理不僅記錄世界的變動,更參與打造了文明的創新! 全面解讀五千年來全球料理中的階級秩序、文化與思想哲學! 一部探索世界主要菜系的由來、發展與轉移的經典之作! ◆ ◎懂得吃煮過的穀類,為何曾被視為劃分文明人與野蠻的標準? ◎中國文人為何認為用「文火」才能燒出好菜? ◎當伊斯蘭料

理進入天主教世界,為何促使糖從藥物變成了甜點? ◎牛肉如何成為「最高級」的肉類?日本明治天皇為何帶頭示範吃牛肉? ◎當今人們為何重新提倡在家煮食,並使用天然、未經加工的食品? ======================= 料理既是一場味覺饗宴,也是一門技術與政治,既牽動人類思想的演進,也乘載世界的變動。本書便以全球為視角,從智人學會烹煮穀物說起,一路談到飲食全球化的今天,詳盡解讀料理隨著人類文明發展而不斷演變的過程。身為食物史學家的作者瑞秋・勞丹便提醒我們:料理與人類的社會、政治與經濟體系,以及我們自身的健康狀況,甚至道德和宗教的信念息息相關。 在過去,料理有

著等級劃分,即便麵包在西方是最為日常的主食,卻也曾依原料差異而被分成多個等級,供擁有不同社會地位的人來食用。但人們今天無論吃哪種食物,大多與個人出身或階級無關,而是與「選擇」更為相關。那麼,料理的分級是如何開始、後來如何打破分界?這一切的變化,又是如何影響文明發展與人類生活? 為了深入理解人與料理的關係,勞丹追尋在文明發展的各階段中誕生的料理菜系,試圖理出其中的潛在規則: ◎古代帝國的穀物料理──料理的選擇是身分位階的象徵: 烹飪的歷史自西元前兩萬年就開始發展,並於西元前三千年形塑出一套古代「料理哲學」,由「獻祭協議」、「階級原則」、「烹飪宇宙觀」為基礎構成。此時,人們

相信身分地位與所吃的料理之間有因果關聯,使得高級料理與粗茶淡飯之間的分野隨之出現,並隨城市與國家興起而益發明顯。 ◎普世宗教的神權料理──為宗教服務的全新飲食傳統: 西元三世紀後,當各大帝國逐步放棄國家祭典,轉向接受提供通往救贖與開悟之道的普世宗教。 .佛教料理:興起於印度的孔雀帝國,隨著遊方僧而傳入東南亞、中國、朝鮮與日本。這些國家都發展出不同版本的佛教料理,例如中國的儒釋道料理、日本的「精進料理」。佛教強調避免肉食和酒精,注重米飯、豆類、精煉奶油等幫助冥想與精神成長的食材。 .伊斯蘭料理:由波斯料理調整而來,其影響最廣時從西班牙一路延伸到東南亞、從中國邊疆

延伸到撒哈拉沙漠南緣。伊斯蘭認為飲食是人生一大樂事,以無酵小麥麵包、辛香料燉肉、酥皮與甜食為基礎。糖的使用與飲用咖啡是伊斯蘭料理帶來最重要的創新。 .基督教料理:從羅馬與猶太料理改造而來,後發展為拜占庭帝國料理和天主教料理,再隨著西班牙和葡萄牙帝國來到美洲、非洲與亞洲各地的貿易據點,基督教元素也因此廣泛融入各地料理中。基督教重視麵包與酒組成的聖餐,儀式上注重宴飲和齋戒期。 ◎民族國家中的近代料理──拋棄傳統階級原則的飲食革命: 當自由民主等政治理論出現、營養科學的理論逐步建立、宗教改革強調個人選擇與家庭共餐的重要性,貴族宴會與高級料理逐漸沒落。西歐國家如法國、荷蘭與英國

皆從傳統飲食轉向,皆以白麵包、牛肉與糖為料理基礎。 ◎邁向全球的中階料理──餵飽全世界的營養選擇: 隨著傳統社會的階級原則式微、食品加工業發展,連接高級與下層料理的「中階料理」於焉誕生。尤其,大英帝國的中階料理以白麵包與牛肉為主,隨著殖民主義擴張到世界各地。中階料理為更多人提供營養與美味,打破了數千年來料理壁壘帶來的不平等問題。 ── 每一道料理的創造都受時代下的哲學、政治經濟背景及當地文化影響,而高級料理與粗茶淡飯在此過程中的分流、交互激盪與重新調整,就一次次改寫了料理的價值與內涵。藉由了解表面上混雜多變的料理菜系的由來、發展、傳播與轉化,就能發現食材偏好、烹

飪方法、用餐習慣乃至飲食哲學,無不體現出歷史上人類的生活方式與思維習慣。 本書結合對食物的熱情,以及科技史、科學哲學與社會史的跨學科思維,在史實中尋找每一種料理方式對全球飲食文化的貢獻。難能可貴的是,本書並未停留在回顧過去的料理變化,亦診斷當代的飲食潮流,藉此提醒讀者,人們對於飲食的看法與選擇仍在持續改變。 ◎本書在2017年曾以《帝國與料理》為書名出版◎ 專文推薦 周惠民|國立政治大學歷史系教授 蔡珠兒|作家 聯合推薦 Liz高琹雯|Taster美食加創辦人 江振誠|國際名廚 張鐵志|VERSE創辦人暨總編輯 郭忠豪|飲食文化史家

葉怡蘭|飲食生活作家、《Yilan美食生活玩家》網站創辦人 ──大快朵頤,同桌推薦(依姓氏筆畫排列) 專家讚譽 「瑞秋.勞丹帶來了一段讓人難以忘懷的料理興衰史,一方面讓全球各地得到一樣多的篇幅,另一方面也將近代的發展放進一段長得多的歷史,放進人們在處理食物一事上走過的長遠路途。以烹飪與料理為焦點的做法,不僅能展現口味有多麼經久不衰,更顯示了政治與文化上的擴張如何傳播、影響了人們的味覺。《料理之道》饒有興味、別具一格,結合了各種料理思想,也呈現了『吃』的物質性。」──保羅.弗里德曼(Paul Freedman),《食物:味覺的歷史》(Food: The History of Ta

ste)作者 「在這本不落窠臼的著作中,瑞秋.勞丹另闢蹊徑,探究食物文化在整體人類歷史中的發展與表現……她的論證並非添磚加瓦,而是理解與詮釋時不可或缺的工具。無論是一般讀者或職業歷史學家,在將食物及其文化跟他們自己對人類歷史的思考加以整合時,都會因此而備感挑戰。」──娜歐蜜.杜葛(Naomi Duguid),《緬甸:香料河流》(Burma: Rivers of Flavor)作者 「很少有作家能像瑞秋.勞丹那樣優雅而專業地處理《料理之道》這本書中的龐大主題。她迎接這項挑戰,帶來令人耳目一新的見解,並以全球為視野來看我們對食物的態度。飲食史學家與美食愛好者都不能錯過這本書。」──

安.威朗(Anne Willan),《食譜書大全:在四百年內形塑現代食譜書的廚師、作家與菜譜》(The Cookbook Library: Four Centuries of the Cooks, Writers, and Recipes That Made the Modern Cookbook) 「在《料理之道》中,瑞秋.勞丹展現了她對世界各地五花八門的料理的深刻欣賞,以及她對全球史的優秀掌握。熱愛美食的讀者會發現這本書既能提供豐富知識、又能帶來樂趣。」──丹尼爾.海綴克(Daniel Headrick),《凌駕諸民族:技術、環境與西方帝國主義,1400年至今》(Power ove

r Peoples: Technology, Environments and Western Imperialism,1400 to the Present) 「在我四十年的烹飪生涯中,有些書成為了不敗的參考依據──這些書似乎在我需要靈感或我走對路時才出現,並在某種程度上更讓我覺得找到了自己的使命。最近新加入我書單的,正是瑞秋.勞丹的這本料理史作品。」──維吉尼亞.伍德(Virginia B. Wood),《奧斯汀紀事報》(The Austin Chronicle)美食作家

漢文佛典夜叉形象之研究

為了解決阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王 的問題,作者張雅惠 這樣論述:

夜叉(梵文 Yakshas)是古代印度神話中一類半神,財神俱毘羅的侍從,守護其在吉羅娑山的園林和山中的財富。在印度神話中俱毘羅屬下有百千夜叉和羅剎。據說,夜叉時刻嚴陣以待,準備為其主宰俱毘羅衝鋒陷陣。俱毘羅的部眾,各有所異。夜叉被視為善之體現(《摩訶婆羅多》之〈森林篇〉亦提極其勇猛好戰),羅剎則主要是惡之化身。 有關於夜叉的來源,說法不一。據《毘濕奴往世書》所描述,夜叉與羅剎同時為補羅私底耶所生,或生於大梵天的腳掌。夜叉與羅剎不同,他們對人類持友善態度。其形象有時被描述為美貌健壯的青年,有時又是腹部下垂的侏儒。 夜叉被佛教採納後,成為保護佛教的天龍等八種神性的人物裡,是毘

沙門天的眷族,守護北方,也是正法的守護神,但到後世演變為醜怪的容貌,其力大,是吸取人的精氣,吃人血肉,面目猙獰兇惡的惡魔。 夜叉源自於印度神話,印度神話中的夜叉形象被佛典所吸收、變化,佛典漢譯後夜叉形象又被中國化。筆者於文獻中發現夜叉形象對於中國文學、繪畫有諸多的影響,目前除了壁畫外,尚無專業論文對夜叉進行深入研究。故本論文以夜叉形象作為研究對象,企圖經由歸納漢譯佛典所見的夜叉的人物形象,對夜叉形象作全面且深入的探討。 為釐清梵語夜叉之源由,本論文第二章為夜叉之名義,探究夜叉的梵語來源及各個漢譯音譯詞、意譯詞的差異。有關夜叉形象的研究,共分為三章具體論述

漢語佛典夜叉的形貌。第三章論述夜叉形貌關於工作與種類部份,研究夜叉有無種類之別以及其在佛典中所扮演之角色為何。第四章為夜叉形貌關於年壽與體型面貌部份,探究夜叉此一生命形態出生、死亡與壽命,體型面貌則是考察夜叉有無性別之分,具體的面貌為何,有無衣飾與器物等等。第五章則是有關夜叉形貌性格、能力與生活部份探究佛典所勾勒的夜叉性格為何,有無特殊能力,生活的狀態為何。第六章、第七章是將單一的夜叉形象置於故事中,探究夜叉人物形象於佛典故事所扮演的角色為何,第六章漢譯佛典所見夜叉故事(上),探究夜叉於佛陀在世時及佛弟子故事中所扮演之角色。第七章為漢譯佛典所見夜叉故事(下),則在探究佛陀、佛弟子過去世的本生故

事,夜叉所扮演之角色。

阿育王是古印度歷史上 哪個 王朝的 國王的網路口碑排行榜

-

#1.阿育王是古印度歷史上哪個王朝的國王

阿育王 (ashoka,音譯阿輸迦,意譯無憂,故又稱無憂王,約前304年-前232年)是印度孔雀王朝的第三代君主,頻頭娑羅王之子,是印度歷史上最偉大的一位君王 ... 於 www.locks.wiki -

#2.阿育王是古印度那个王朝的王?大神们帮帮忙 - 爱问知识人

阿育王是古印度 那个王朝的王?大神们帮帮忙: 阿育王是古代印度摩揭陀国孔雀王朝的第三代国王,又被称为“无忧王”,他的祖父,就是孔雀王朝的建立者旃陀. 於 m.iask.sina.com.cn -

#3.統一印度半島是什麼王朝 - 伊朗資訊

阿育王是古印度 孔雀王朝的第三代國王,約生活在公元前!世紀。在他統治時期,孔雀帝國達到極盛,其疆域在古印度歷史上也是空前的,整個南亞次大陸除了 ... 於 www.exoplanetwar.com -

#4.古印度与拜占廷历史纵横谈 - Google 圖書結果

阿育王是 一位有作为的政治家、军事家、宗教领袖。他在位时期孔雀王朝极盛一时,成为雄踞南亚次大陆的强国。阿育王是一位极富传奇色彩的国王。有关他的诞生就有一个宗教 ... 於 books.google.com.tw -

#5.阿育王】印度历史上第一位实现统一的阿育王,为何成为佛教的 ...

提到光辉灿烂的古印度文明,就不得不提到孔雀王朝以及其第三代国王阿育王。阿育王在继承了自己祖父以及父亲的事业后,建立了印度历史上第一个真正意义 ... 於 www.bilibili.com -

#6.浑厚深沉的古印度文明(上) - Google 圖書結果

这样,旃陀罗笈多征服了北部印度,建立了孔雀王朝,在历史上第一次统一了北部印度。在接下来了的25年间,孔雀王朝在旃陀罗笈罗的 ... 阿育王是一位极富传奇色彩的国王。 於 books.google.com.tw -

#7.古印度的偉大帝王阿育王@ 常抱柔軟心隨緣不攀緣 - 隨意窩

阿育王 (Ashoka,音譯阿輸迦,意譯無憂,故又稱無憂王,約前304年-前232年)是印度孔雀王朝的第三代君主,頻頭娑羅王之子,是印度歷史上的君王。他是一位佛教徒,後來還 ... 於 blog.xuite.net -

#8.阿育王是怎麼死的阿育王死後對古印度的影響? - 安安歷史網

古代印度摩揭陀國孔雀王朝的第三代國王,早年好戰殺戮,統一了整個南亞 ... 他的統治時期是古印度史上空前強盛的時代,也是印度歷史上最偉大的國王。 於 www.aalsw.com -

#9.阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王

阿育王是印度 孔雀王朝的皇帝,统治几乎所有的印度次大陆。公元前303年至前232年,被许多人视为印度最伟大的皇帝,他扩展了钱德拉古普(Chandragupta) ... 於 www.52lishi.com -

#10.古印度孔雀王朝国王阿育王是佛教“大护法”? - 文史谷

古印度 孔雀王朝国王阿育王是佛教“大护法”?介绍:阿育王(Asoka,约公元前304年-前232年)是印度孔雀王朝的第三代君主,是印度历史上最伟大的一位君王。 於 www.wenshigu.com -

#11.古印度的阿育王是哪個王朝時期的國王? - 歷史大講堂

古印度 的阿育王是哪個王朝時期的國王?,阿育王Asoka,公元前273前232年在位佛教護法名王。古代印度摩揭陀國孔雀王朝的第三代國王,早年好戰殺戮, ... 於 www.inhistory.cc -

#12.阿育王的故事 - Doersd

阿育王 也许是印度历史上最重要的国王。他是孔雀王朝的第三位君主,是该王朝的创始人旃陀罗笈多之孙。旃陀罗笈多是一位印度军事领袖,他在亚历山大大帝远征后的岁月里, ... 於 www.doersdjo.co -

#13.古印度的阿育王是哪个王朝时期的国王? - 新华字典

阿育王 在全国各地兴建佛教建筑,据说总共兴建了84000座奉祀佛骨的佛舍利塔。 ... 他的统治时期是古印度史上空前强盛的时代,也是印度历史上最伟大的国王。 相关人物 ... 於 www.hao86.com -

#14.历史上的大帝国第7篇:印度孔雀王朝

孔雀王朝(Mauryan Dynasty)(约前324年~约前188年)是古印度摩揭陀国著名的 ... 在阿育王统治中期,孔雀王朝达到极盛,面积约420万平方公里,人口 ... 於 www.sohu.com -

#15.观《阿育王》有感 - 腾讯

古印度 摩揭陀国孔雀王朝的第三代国王。 关于阿育王. Foreword ... 他统治时期是古印度史上空前强盛的时代,他也是印度历史上最伟大的国王。 於 new.qq.com -

#16.請問古印度歷史上的孔雀王朝這個名稱的來歷 - 好問答網

前3世紀中葉阿育王在位時國勢強盛,統一了除了現卡納塔克邦以南及阿富汗的整個印度次大陸,並將佛教定為國教,到處派人往各地宣傳佛教,一時亞非歐三洲都 ... 於 www.betermondo.com -

#17.万国觉醒阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王答案一览 - 爱页游

万国觉醒手游中推出了限时答题活动,是国士无双答题活动。只要通过初试、复试就可以参与终试然后获得大奖。“阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王? 於 www.2yeyou.com -

#18.歷史上的阿育王——來自印度的軍事領袖 - 人人焦點

古印度歷史上 強大的國王之一阿育王. 古代印度有很多傑出的君王,阿育王是著名的孔雀王朝的第三位統治者,並且是古代印度大陸最強大的國王之一。他在公元前273年至公元 ... 於 ppfocus.com -

#19.四大古文明|婆羅門教|古印度怎麼滅亡的| - YouTube

古印度歷史 |動畫科普| 古印度 和今天的印度一樣嗎|南亞次大陸| 古印度 文明| 古印度 簡介|孔雀 王朝 | 阿育王 |印度種姓制度|摩亨佐達羅|印度河文明|印度文明是 ... 於 www.youtube.com -

#20.阿育王是古印度孔雀王朝的国王。按种姓制度划分 - 好技网

初中三年级,历史,古代印度的种姓制度,在线试题,在线学习,在线训练,学习诊断,全解全析,好技网. 於 m.haoskill.com -

#21.佛教的發源地:古印度. 上冊 - Google 圖書結果

这是印度次大陆历史上第一次大统一的时期,标志着印度文明进入一个新的发展阶段。 ... 作为印度孔雀王朝开拓者旃陀罗笈多君王之孙,阿育王沿袭了祖父辈好战扩张的传统, ... 於 books.google.com.tw -

#22.阿育王是历史上哪个王朝的国王| 多想派

这里是阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王的内容,希望对你有帮助。阿育王是古印度历史上,摩揭陀国孔雀王朝的第三代国王。又被称为“无忧王”,他的祖父,就是… 於 www.duoxiangpai.com -

#23.阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王孔雀王朝 - lol解说

解说吧为您提供阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王孔雀王朝的相关信息. ... 而Uzi则是LPL所有人的国王在竞技体育的世界中,每一种项目都会存在一个黄金时代,这段时期 ... 於 www.yimasm.com -

#24.阿育王[印度孔雀王朝第三任國王] - 中文百科知識

古代印度摩揭陀國孔雀王朝的第三代國王,阿育王的知名度在古印度帝王之中是無與倫比的, ... 他的統治時期是古印度史上空前強盛的時代,也是印度歷史上最偉大的國王。 於 www.easyatm.com.tw -

#25.古代印度歷史上的王朝之孔雀王朝 - 愛講古

達沙拉沙是古印度孔雀王朝第四代君主(公元前232年至公元前224年在位),阿育王的孫子. 於 aijianggu.com -

#26.阿育王詞語解釋 - 漢典

阿育王 (英語: Ashoka,梵文:अशोक;公元前273—前232年在位)。古代印度摩揭陀國孔雀王朝的第三代國王,阿育王的知名度在古印度帝王之中是無與倫比的,他對歷史的 ... 於 www.zdic.net -

#27.阿育王_百度百科

阿育王 (公元前303年至前232年),是印度孔雀王朝的皇帝,統治幾乎所有的印度次大陸,被許多人視為印度最偉大的皇帝。他擴展了錢德拉古普(Chandragupta)的帝國, ... 於 baike.baidu.hk -

#28.阿育王| 印度孔雀王朝的皇帝 - 曉茵萬事通

后半生是“白阿育王”時代,在全國努力推廣佛教,促成了這一世界性宗教的繁榮。阿育王統治時期成為古印度歷史上空前絕后的強盛時代。使佛教成為國教,也沒有迫害其他教派 ... 於 siaoyin.com -

#29.阿育王- 历史、宗教、印度和佛教- 政治、法律和政府

阿育王是印度 孔雀王朝的最后一位皇帝。他在位期间大力赞助佛教,进一步推动了佛教在整个印度的扩张。在征服卡林噶国后,他放弃了武装征服,并采取了他称之为“法征服”的 ... 於 zh.gov-civ-guarda.pt -

#30.《阿育王》2001年印度动作,剧情,历史电影在线观看

公元前的印度孔雀王朝,宾头沙罗国王之子阿育王子(沙鲁克·汗Shah Rukh Khan 饰)勇猛善战,虽遭兄弟忌恨陷害,却接连立下汗马功劳,声望扶摇直上。 於 www.dandanzan10.top -

#31.阿育王 - 喇嘛網

阿育王. 維基百科,自由的百科全書. 本文介紹的是古印度孔雀王朝的君主 ... 阿育王時期之孔雀王朝 ... 其統治時期成為古代印度歷史上空前強盛的時代。 於 www.lama.com.tw -

#32.古印度的孔雀王朝在鼎盛時期有多龐大?極盛一時的 ... - 小熊問答

公元前327年,馬其頓國王亞歷山大大帝在攻滅波斯帝國後,侵入了印度西北部。 ... 阿育王是孔雀王朝的第三位帝王,他原在西北地區擔任總督,在父親病重 ... 於 bearask.com -

#33.阿育王(印度孔雀王朝第三任國王) - 中文百科全書

阿育王 (印度孔雀王朝第三任國王)人物生平,早期生活,繼任為王,治國方針,為政舉措,傳播佛教 ... 他的統治時期是古印度史上空前強盛的時代,也是印度歷史上最偉大的國王。 於 www.newton.com.tw -

#34.古印度歷史上強大的國王之一阿育王 - 德若資訊

古代印度有很多傑出的君王,阿育王是著名的孔雀王朝的第三位統治者,並且是古代印度大陸最強大的國王之一。 他在公元前273年至公元前232年的統治 ... 於 denruo.com -

#35.Mauryan帝国是第一个统治大部分印度的王朝

在阿育王的领导下,毛利王朝扩大到包括印度次大陆的大部分,这是第一个这样做的帝国 ... 国王列表/年表 ... “重温印度轮盘产品和印度洋贸易在早期南亚历史上的影响”。 於 zhcn.eferrit.com -

#36.阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王-梦奇资讯网 - 电影

阿育王,阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王 ... 本文摘要: 公元前236年,病老的阿育王,枕着“护法名王”的尊号离开了他的子民。孔雀王朝的国祚不长,在他 ... 於 www.bjstgc.com -

#37.古印度歷史上最偉大的國王——阿育王 - 每日頭條

阿育王 (又稱無憂王,約前304年-前232年)是印度孔雀王朝的第三代君主,賓頭沙羅王之子,阿育王后來成為了一位佛教徒,還當上了佛教的護法。阿育王的 ... 於 kknews.cc -

#38.印度史上最著名的三大王朝孔雀王朝 - 壹讀

孔雀王朝征服了若干鄰國,建立了印度歷史上第一個大帝國。到了旃陀羅笈多的孫子阿育王時代,孔雀王朝達到鼎盛。他即位8年後,征服了東南海岸的羯陵伽 ... 於 read01.com -

#39.阿育王是古印度孔雀王朝的国王,按古印度种姓制度划 - 刷刷题

题百科为你提供题目【阿育王是古印度孔雀王朝的国王,按古印度种姓制度划分,他的等级应该是( )】的答案及解题技巧. 於 m.tibaike.com -

#40.万国觉醒国士无双阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王答案

阿育王 介绍. 印度孔雀王朝的皇帝,统治几乎所有的印度次大陆,被许多人视为印度最伟大的皇帝。 万国觉醒相关 ... 於 www.clinicmed.net -

#41.阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王题目答案

阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王 ?”,是《万国觉醒》中国士无双活动里面的题目之一,你们知道答案是什么吗?不知道的小伙伴不用担心, ... 於 m.gczj.sd.cn -

#42.印度伟大的国王——阿育王 - 中国之星新闻网China Star News ...

印度 伟大的国王——阿育王. yan hua 历史. 阿育王是古代印度摩揭陀国孔雀王朝的第 ... 於 www.chinastarnews.com -

#43.阿育王和秦始皇對比 - 字典網

阿育王 Asoka是2300多年印度歷史上第一個帝國前孔雀王朝的第三代國王,以印度帝王的 ... 時間之內影響其民族文化的著名的男人,他對歷史的影響也居當時古印度帝王之首。 於 www.70thvictory.com.tw -

#44.比哈尔- Bihar - 百科全书

比哈尔邦地区-例如马加达, 米西拉 和安加 –在宗教文本和史诗中提到古印度. ... 莫里扬皇帝阿育王出生于Pataliputra(Patna)的人通常被认为是世界历史上最有成就的统治 ... 於 upwikizh.top -

#45.佛教的发源地——古印度(上册) - Google 圖書結果

这样,旃陀罗笈多征服了北部印度,建立了孔雀王朝,在历史上第一次统一了北部印度。在接下来了的25年间,孔雀王朝在旃陀罗笈罗的 ... 阿育王是一位极富传奇色彩的国王。 於 books.google.com.tw -

#46.古印度的阿育王是哪个王朝时期的国王? - 趣史传

古印度 的阿育王是哪个王朝时期的国王?分享:阿育王Asoka,(公元前273—前232年在位)佛教护法名王。古代印度摩揭陀国孔雀王朝的第三代国王, ... 於 www.qushizhuan.com -

#47.阿育王结局怎么死的-趣历史网

后来他信奉佛教,停止武力扩张,后半生被称作“白阿育王”时代。他的统治时期是古印度史上空前强盛的时代,也是印度历史上最伟大的国王。 阿育王简介. 於 www.qulishi.com -

#48.万国觉醒阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王 - 手机游戏

阿育王是 孔雀王朝的第三位帝王,宾头娑罗死后继承的王位,孔雀王朝是一个君主专制的国家。所以该题的答案应该选择孔雀王朝啦。 万国觉醒小技巧. 1、首发 ... 於 m.xj163.com -

#49.古印度的阿育王是哪個王朝時期的國王? - 世界史 - 歷史百科網

古印度 的阿育王是哪個王朝時期的國王?介紹:阿育王Asoka,(公元前273—前232年在位)佛教護法名王。古代印度摩揭陀國孔雀王朝的第三代國王, ... 於 www.lsbkw.com -

#50.阿育王传记- 童年,生活成就和时间表

阿育王 生活的幕后花絮。 ... 阿育王,也被称为“大阿育王”,是孔雀王朝的第三位统治者,也是印度最伟大的皇帝之 ... 阿育王的统治被认为是印度历史上最辉煌的时期之一。 於 zh.taleoftwocountries.fi -

#51.万国觉醒国土无双阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王答题答案

万国觉醒阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王答题答案 · 1、孔雀王朝是古印度摩揭陀国著名的奴隶制王朝。 · 2、因为创始人旃陀罗笈多是以一个养孔雀的家庭得 ... 於 m.cscl.com.cn -

#52.阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王答案 - 松松手游网

阿育王 介绍. 印度孔雀王朝的皇帝,统治几乎所有的印度次大陆,被许多人视为印度最伟大的皇帝。 万国觉醒游戏 ... 於 m.chinasongzhuang.cn -

#53.阿育王

阿育王 的祖父,乃孔雀王朝的開國君主月護王,其打敗了亞歷山大的軍隊,並獲得了其後繼者塞琉古帝國之承認,奠定其 ... 其統治時期成為古代印度歷史上空前強盛的時代。 於 www.wikiwand.com -

#54.阿育王是印度孔雀王朝的國王,統治幾乎所有的印度次大陸印度 ...

阿育王 統治時期成為古印度歷史上空前絕後的強盛時代。使佛教成為國教,也沒有迫害其他教派,相反對婆羅門教和耆那教也予以慷慨捐助。由於阿育王強調宗教 ... 於 iasui.com -

#55.阿育王的知名度在古印度帝王之中是一種怎麼樣的地位呢?

阿育王 在印度的地位,就相當於毛主席在中國人心目中的地位一樣,是印度人最崇敬最愛戴的王。阿育王登上王位之後,比較熱衷武力侵略,入侵了附近很多 ... 於 www.getit01.com -

#56.阿育王作为印度孔雀王朝第三任国王有哪些不为人知的秘密

阿育王是 印度孔雀王朝第三任国王,孔雀王朝是古印度一个君主专制的国家,同时阿育王也是古印度帝王中对印度历史影响最深远的一位国王,他的历史虽然很 ... 於 www.wumaow.org -

#57.万国觉醒国土无双阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王答题答案

问:阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王? ... 1、孔雀王朝是古印度摩揭陀国著名的奴隶制王朝。 2、因为创始人旃陀罗笈多是以一个养孔雀的家庭得名的。 3、 ... 於 www.5saar.com -

#58.缅甸的历史简介几千年的历史(缅甸历史简介) - 错误博客

史前时期缅甸历史可以上溯到5000年前。 ... 蒲甘王朝是由阿奴律陀国王(King Anawrahta,1044年至1077年在位)于1044年建立,为缅甸第一个统一的 ... 於 cuowu.com -

#59.阿育王是哪个王朝的国王阿育王是印度哪个王朝的君主_短句吧

军队推翻阶级的政权佛尔尔君主无限金下载,约公元前,下载,地点上海最后一天印度转移到浙江嘉兴南湖的游船上3,古尤分为哪几个时期,死神火影晴空改版1,每个统帅阿育王是 ... 於 www.vpcoupons.com -

#60.菩提明心花開見佛 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

三、孔雀帝國阿育王時期:公元前三世紀孔雀王朝的「阿育王」信奉佛教, ... 其後成為笈多文化的學術中心;「笈多王朝」皇帝「帝王」是印度歷史上實現大一統的帝王, ... 於 books.google.com.tw -

#61.古印度的孔雀王朝,真的和孔雀有關!阿育王的霸權大帝國

孔雀王朝和大秦帝國都是公元前3世紀亞洲大陸上崛起的兩大強盛帝國。孔雀王朝是印度歷史上第一個統一的帝國,秦朝是中國歷史上第一個統一的帝國。 於 twgreatdaily.com -

#62.節奏與構圖的探索——世界舞蹈史(上) - Google 圖書結果

孔雀王朝最有名的伟人是阿育王,是孔雀王朝的第三代皇帝,他政绩辉煌,尤其是他对佛教 ... 这里曾是古印度共和国时代的十六列国之一,犍陀罗在历史上曾是联结中亚、西亚、 ... 於 books.google.com.tw -

#63.印度人常說的阿育王是誰?孔雀王朝又是什麼? - 劇多

波斯人,馬來人,尼泊爾人,還有一些沒能返回希臘控制範圍的馬其頓人也加入了坎德拉古普塔的麾下。然後他與喜馬拉雅國王帕瓦塔卡結盟,共同對抗南達王國。 於 www.juduo.cc -

#64.万国觉醒阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王答案一览

万国觉醒手游中推出了限时答题活动,是国士无双答题活动。只要通过初试、复试就可以参与终试然后获得大奖。“阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王? 於 www.iosyx.com -

#65.印度孔雀王朝的皇帝阿育王:非常崇拜釋迦牟尼 - 風趣史記網

印度 孔雀王朝的皇帝阿育王:非常崇拜釋迦牟尼介紹:今天,小編要說的這位歷史人物是著名的阿育王也稱無憂王,父親是第二代國王賓頭沙羅。阿育王從小 ... 於 www.fqsjw.com -

#66.印度史上第一位實現統一的阿育王,切能成為佛教的大護法

阿育王 在繼承了自己祖父以及父親的事業後,建立了印度歷史上第一個真正意義上統一的大帝國——孔雀王朝。在阿育王之前,古印度一直都是城邦林立的狀況, ... 於 daydaynews.cc -

#67.一本书读懂历史知识 - Google 圖書結果

公元前6世纪在国王频毗沙罗当政时,摩羯陀国在北印度的16个大国中迅速崛起, ... 出身的旃陀罗∙笈多自立为王,建孔雀王朝,基本实现南亚次大陆的统一,在印度形成了历史上 ... 於 books.google.com.tw -

#68.孔雀王朝的佛教護法名王阿育王結局怎麼樣 - Udn 部落格

歷史上 的阿育王可以算得上是印度歷史上最偉大的國王,自從阿育王開始信奉佛教後,勤懇的治國,開啟了白阿育時代,在其統治時期的印度是空前繁榮昌盛的。 於 blog.udn.com -

#69.孔雀王朝 - 求真百科

孔雀王朝- 印度歷史上的王朝 ... 孔雀王朝(約公元前324年-約前188年)是古印度摩揭陀國著名的奴隸制王朝,因其創建者旃陀羅笈多出身於一個飼養孔雀的家族而得名。 月護王趕走 ... 於 www.factpedia.org -

#70.世界历史读这本就够了 - Google 圖書結果

王。而后,旃陀罗崛多又东进攻下摩揭陀的首都华氏城,终于将难陀王朝推翻,宣告这次大陆北部统一完成。 ... 阿育王,又称无忧王,被认为是印度历史上最伟大的一位君王。 於 books.google.com.tw -

#71.渾厚深沉的古印度文明 - Google 圖書結果

这是印度次大陆历史上第一次大统一的时期,标志着印度文明进入一个新的发展阶段。 ... 约公元前273年,宾头沙罗病死,其子阿育王成为孔雀帝国的第3代国王。阿育王是一位有 ... 於 books.google.com.tw -

#72.万国觉醒中阿育王是古印度历史上哪个王朝的君王_万国觉醒中能为带 ...

1万国觉醒国士无双初试题目:万国觉醒中阿育王是古印度历史上哪个王朝的君王?题目时间2021年7月19日。(ps:可能以后游戏会有变动,所以写一个时间在这里). 於 www.dvjia.com -

#73.阿育王(印度孔雀王朝第三任国王) - 搜狗百科

阿育王 (Ashoka,音译阿输迦,意译无忧,故又称无忧王,约前304年-前232年)是印度孔雀王朝的第三代君主,频头娑罗王之子,是印度历史上最伟大的一位君王。 於 baike.sogou.com -

#74.万国觉醒国土无双阿育王是古印度历史上哪个答题答案

在万国觉醒的游戏中国士无双答题活动中有一题是阿育王是古印度历史上哪个王朝的国王?在历史上阿育王是统一了南亚次大陆和今阿富汗的国王, ... 於 m.0101shop.com -

#75.孔雀王朝阿育王古印度孔雀王朝的阿育王是怎么的一個人 - GJLNI

阿育王是古印度 摩揭陀國孔雀王朝的第三代國王,他篤信佛教,所以被佛教典籍稱為“無憂 ... 到皈依佛門的王者映像志2019-09-02 作者: 楊清筠在印度漫長而詭譎的歷史上, ... 於 www.texttiile.co -

#76.阿育王是哪个朝代的人物? 阿育王是古印度哪个王朝的 - 知天下

阿育王是 古代印度历史上最为强盛的孔雀王朝的第三代 ... 是知名度最高的同时,对历史的影响也是高据印度诸多国王之首。 於 www.nnsbbs.com