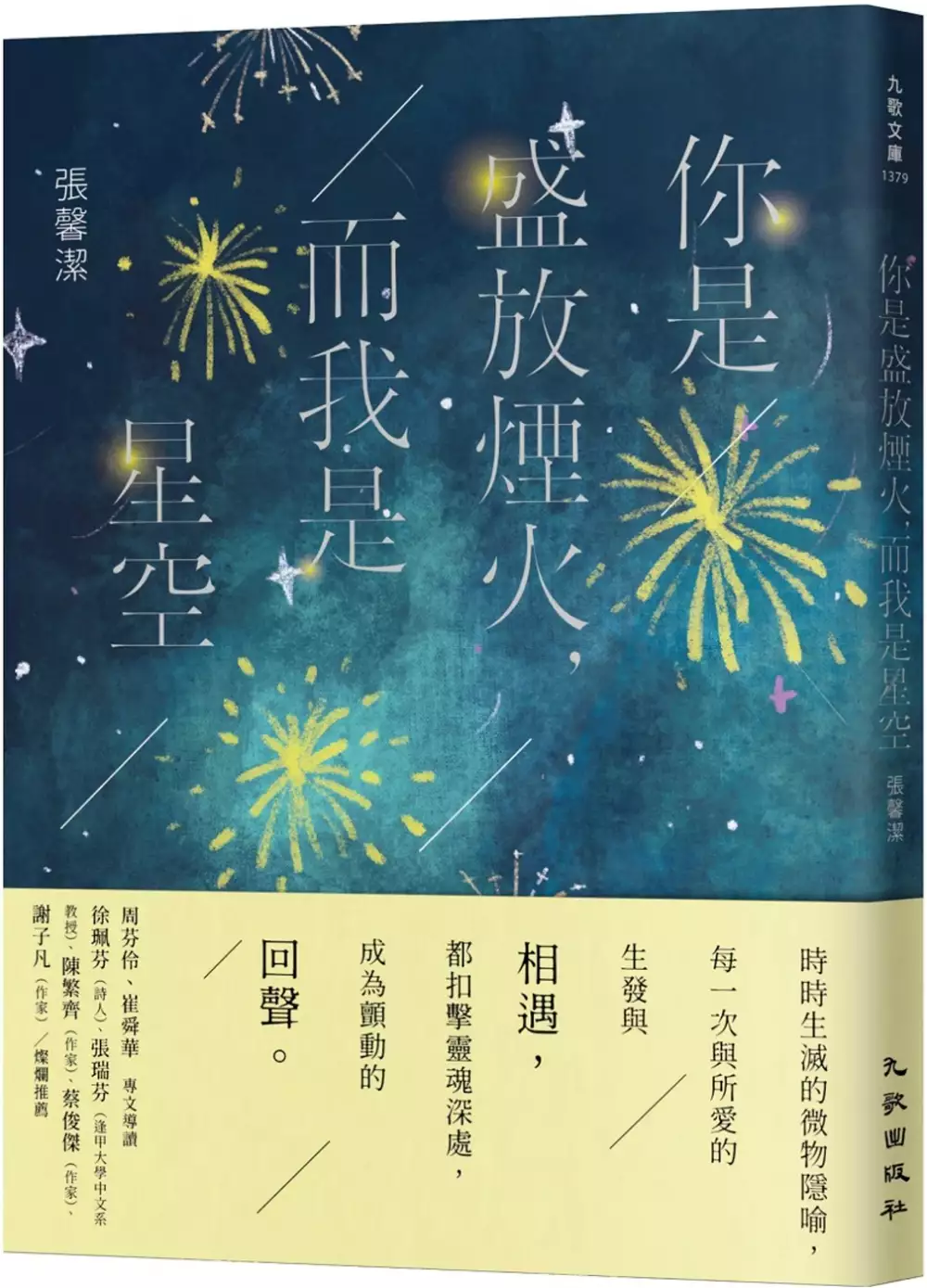

阿不拉過世的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張馨潔寫的 你是盛放煙火,而我是星空(博客來獨家簽名版) 和張馨潔的 你是盛放煙火,而我是星空都 可以從中找到所需的評價。

另外網站綠光劇團《人間條件一滿足心中缺憾的幸福快感》 強勢回歸!也說明:故事的內容是,一個已經過世很久的阿嬤附身在孫女身上,只為回到人間向恩人說一聲謝謝 ... 他們誰都沒有想到,阿嬤回到人間之後,「人間」就成了一齣齣永不落幕的戲了…

這兩本書分別來自九歌 和九歌所出版 。

輔仁大學 法國語文學系碩士班 洪藤月所指導 何韋儒的 《金魚》 : 一場追尋自我的旅程 (2015),提出阿不拉過世關鍵因素是什麼,來自於複調小說、對話論、黑人文化、音樂性、暗喻、人文主義、自我認同。

而第二篇論文國立政治大學 國家安全與大陸研究碩士在職專班 邱坤玄所指導 黃建銘的 中國大陸與越南南海政策之比較研析 (2011),提出因為有 South China Sea、南海、主權爭端、越南、中越關係的重點而找出了 阿不拉過世的解答。

你是盛放煙火,而我是星空(博客來獨家簽名版)

為了解決阿不拉過世 的問題,作者張馨潔 這樣論述:

時時生滅的微物隱喻,每一次與所愛的生發與相遇,都扣擊靈魂深處,成為顫動的回聲。 繼《借你看看我的貓》後,張馨潔再度以纖柔善感的文字,輕輕撥動自身與萬物相繫的細弦。透過珍重而誠摯的敘說,還原由她眼目所見,心靈與萬物共振的世界。 全書分為二輯:「你在,煙火盛放」寫交會與愛情,錯雜著執迷與失落的探尋,時空流轉下難以追企及繪測的事物。當關係的結局已然明瞭,每次的相遇是否皆為流逝,以不可見的速度凋亡?回視相愛的日子,企圖以語言描繪定義〈不曾發生卻確實存在的一天〉,卻發現觀測的對象早已在光陰中跨步向前,每個落空的指涉都是追趕不及的殘影。也曾窮盡〈最遠的路徑〉,在探索幽暗地宮的傷與被

傷中,識得己身真名;或與〈坐在遊覽車最後一排的人〉,在方醒的清晨相視而笑。模糊的記憶與各異的詮釋不構成述說的困擾,因往事無可核鑑,存疑或深信亦無法更動分毫;所有故事在發生的當下,我們已永遠的失去了它。 「我在,星空如常」則寫自我與生活中隨起的雜想,透過作者眼光看待日常器物,探究各種關於身體的、情緒的、閱讀的心念,今昔串聯並且彼此暗示。〈持存〉凝佇時光鐫刻自我的飾物,祈願文字同樣貼身不須取下;摩挲製陶家載滿心意的作品,〈敬畏生活如同敬畏神祇〉;嗜甜者撕下邊緣烘烤酥脆的肉桂捲,配上糖漬核桃,讓食慾與記憶在胃底泛漣漪。陌異的他者在踏實又連續性的行動中被賦予意義,同時,作者亦不避諱深入自我的疆

域,感受路途中的顛躓與苦澀。試探著同貓兒間關係的距離,也沉浸〈四弦的獨奏〉,在拉奏大提琴中,感受主與客的喧雜交談。最終明白寫作者〈信仰時間〉而非文字,看見生命在時光裡流洩的軌跡,相信事事終有各自的歸屬與流向。 張馨潔聚攏微末小事,撿拾煙火與星空的碎片,在轉瞬與恆常間思辨愛情與自我,織就斑斕絢爛的夜空。 本書特色 ★ 以《借你看看我的貓》入圍2020年臺灣文學金典獎的張馨潔,用散文指認剎時相遇的煙火斑斕,自身宇宙的恆常運轉,獻上關於愛情與自我最真誠的思考與述說。 名人推薦 周芬伶、崔舜華 專文導讀 徐珮芬(詩人)、張瑞芬(逢甲大學中文系教授)、陳繁齊(作家

)、蔡俊傑(作家)、謝子凡(作家) 燦爛推薦 「她像愛情的盜火者,以犧牲自己,成就文明︰而愛情是如此原始陳舊,連訴說都沒有新語言,愛如巨礦,亦如頑石,她只能挖開礦脈,照明一切,讓它自己成為語言或藝術。」──周芬伶 「我逼迫自己歸零為讀者,放縱自己既可陷溺於那濃密馥郁的自描裡而讀得過癮,卻又同時深重的心疼於她的誠實,細膩,柔軟,和太多過太密如臟器贅瘤的體貼與妥協,灼得人脾器疲痠,燒得人雙目欲淚。」──崔舜華

阿不拉過世進入發燒排行的影片

#五彩呼倫貝爾 #夢中的額吉 #中胡

五彩呼倫貝爾-夢中的額吉 中胡版 by 永安

Wucai Hulunbeier - Mother in the Dream (Zhonghu Cover by YungAn)

http://blog.xuite.net/wangan/njb/47795264

一個多月前,在『中國達人秀』節目上,看到蒙古小男孩『烏達木』所演唱的『夢中的額吉』,聽完之後大受感動,便開始在網路上搜尋這首歌的資料。

來自內蒙古的烏達木,今年12歲,本該是在爸媽的懷抱中幸福生活的年紀,但生活卻早早地奪走了本該屬於他的幸福。9歲時,媽媽因為車禍去世,11歲時,厄運再度降臨,爸爸也在看他演出的路上遇車禍身亡。烏達木和同年齡的小孩比起來,有著異常的沉穩。他的歌聲中,帶著深邃的思念、與壓抑的哀傷,聽了之後,讓人不知不覺地流下了眼淚...

事實上,『夢中的額吉』是2008年發行的,由『巴特爾道爾吉』主唱、『五彩呼倫貝爾兒童合唱團』合唱,小烏達木當時也參加這個合唱團。巴特爾道爾吉的歌聲,和烏達木比起來截然不同。他的嗓音高亢、悠揚,唱盡了蒙古草原的風味,年紀雖小,卻相當地有歌唱天分!

如果更仔細地考究,這首『夢中的額吉』其實是改編自2004年由蒙古歌王『吉布呼楞』所演唱的『遠方的母親』。吉布呼楞的歌唱功力,無疑是三者中最深厚的,所演繹出來的情感依舊深刻。少了激昂,卻多了些思念母親的溫暖。反覆聽的話,我最喜歡吉布呼楞的版本,聽起來相當地舒服。

這首歌旋律優美,因為烏達木的演出,最近造成熱門話題。『樂沙』的『命運』老大,也特地寄了簡譜給我,所以我就來研究看看吧!

首先遇到的困難就是,伴奏是bE調的,用了二胡試看看之後,發現並不順手,聲音也太尖,沒辦法用到內弦吟唱,所以我就改拿中胡拉看看。用中胡拉過後,發現可以用bB調的指法,加上一些滑音不用內外換弦,所以就決定用中胡囉!另外就是弓法的部分,原本照歌詞拉,會斷成非常多音,我覺得不適合胡琴表現,所以我也改編了一下。

錄這首歌的時候,我媽正在樓下煮飯,一邊喊著我別玩了快下去吃飯,所以我實在很難想像『夢中的』、『遠方的』母親是甚麼感覺= =。因為少了幾分蒼涼與悲壯,結果最後拉成『燒菜中的額吉』... 我暈... 拉得不好的地方,還請大家多多包涵指教囉~ 大家可以一起跟著下面的簡譜一起拉喔~(阿... 吃好飽...)

========================

五彩呼倫貝爾-夢中的額吉 中胡版

合唱:五彩呼倫貝爾兒童合唱團

主唱:巴特爾道爾吉

原名:《遠方的母親》

原唱:吉布呼楞

作詞:巴布道日吉

作曲:耐登扎布

簡譜:永安

中胡:永安

1=bE

朦朧的迷霧中

6.6 6 3 2

照著光芒

7.7 7 1 6

祈禱的時候

66 6 3 2

想起母親

5 56 3

向蒼天獻奶 等著兒子

33 656 6 56 5.3 2

不知疲倦的盼望著遠方

1.1 15 35 23. 6

我遠方的母親啊

33 31 6 5.6 53 2

您是我摯愛的信仰

1.1 15 35 223 6

無邊無際的天上

6.6 6 3 2

雲兒也會消散

7.7 7 1 6

祈禱的同時

66 6 3 2

會想念我母親

5 56 3

在炊火上做著奶茶

33 656 6 56 5.3 2

眼瞼麻木了也盼望著遠方

1.1 15 35 23. 6

我遠方的母親啊

33 31 6 5.6 53 2

您是我摯愛的信仰

1.1 15 35 223 6

深藍的山影

6.6 6 3 2

淩亂地坐落在大地上

7.7 7 1 6

兒子的心裡

66 6 3 2

倍感急切

5 56 3

如今兒子已長大成人

33 656 6 56 5.3 2

也會盼望著回到您身邊

1.1 15 35 23. 6

我遠方的母親啊

33 31 6 5.6 53 2

您是我摯愛的信仰

1.1 15 35 223 6

我遠方的母親啊

33 31 6 5.6 53 2

您是我摯愛的信仰

1.1 15 35 223 6

《金魚》 : 一場追尋自我的旅程

為了解決阿不拉過世 的問題,作者何韋儒 這樣論述:

勒・克萊喬為法國現代文學作家,於一九四O年出生,七歲時開始寫作,其著作包含長篇、短篇小說、傳記、論述文等等,直至目前已四十餘本。於二OO八年獲得諾貝爾文學獎,一生獲獎無數,於一九九七年出版《金魚》一書,兩年後隨即獲得摩納哥皮耶王子獎。在《金魚》一書中,敘事者女主角萊伊拉來自北非摩洛哥的一個小部落,故事開端始於她未知的身世之謎,六歲的時候被綁架,隨後販賣給猶太裔西班牙籍的拉拉·阿斯瑪,因此萊伊拉對自己的身世一無所知。萊伊拉自童年時開始在中產階級和社會底層中來回遊蕩,她是一名社會觀察者,藉由她的雙眼闡述外來移民的困境,揭露社會底層的問題。萊伊拉如同一隻金魚,環伺在身邊的人們覬覦她,她不斷地逃跑,

逃離人們對她的掌控。同時她尋找在社會中的歸屬感,尋找自己真實的身分及家鄉故土。《金魚》的故事脈絡可分為三個階段,第一階段為摩洛哥時期,描述了未開發國家的現況;第二階段為巴黎時期,講述的是國際化大都會;第三階段為美國時期,是為後現代社會。藉由女主角萊伊拉的漂泊,以循序漸進的方式闡述後現代國家及國際化大都會中,後殖民主義時代下社會邊緣人之處境。此三段橫跨三大洲的漂泊里程展現了勒・克萊喬的世界觀。勒・克萊喬不斷強調文學在社會中扮演的角色,而《金魚》一書中充滿了暗喻,作者在內文中藉由萊伊拉這個角色傳達各種訊息,在《金魚》中提到了數十本作品,如尼采的存在主義、左拉的《娜娜》、卡繆的《異鄉人》及《黑死病》

,敘事中後殖民主義先驅法蘭茲·法農的《在地上受苦的人》強烈的譴責殖民主義,我們甚至可以說,《金魚》一書是在向法農致敬,更與其他作者產生互文的效果,例如黑人詩人艾梅·塞澤爾的《返鄉之路》。小說中對於各種女性角色詳實描繪,著重女性身體的描寫。萊伊拉不斷遭遇到性騷擾,揭露在未開發國家中,女權低落、尚未被喚起的女性主義,或為被殖民國家中的雙重迫害。本書可窺見勒・克萊喬對於西方社會、教育、藝術、宗教等觀點,以及語言在殖民文化中所扮演的角色。被殖民國國民學習殖民國語言,藉以習得殖民母國知識文化,以語言作為文化入侵的工具,如同後殖民主義代表作家法農於其著作《黑皮膚,白面具》中之論述:「說話,就是能夠運用某種

句法,掌握這種或那種語言的詞法,但尤其是承擔一種文化,負擔起一種文明」。雖然勒・克萊喬在本書中對於殖民宗主國語言所造成的文化入侵並未明確表達立場,但大篇幅闡述移民問題,提倡弱勢小眾文化。本研究之問題意識是探討支配性文化之強勢與被支配文化之脆弱現象,亦即重新審視法國文化、美國文化,與北非文化之互動現狀。本論文著力於分析勒・克萊喬如何書寫人文主義,尊崇文化多元性,特別為瀕臨絕跡的弱勢文化發聲。研究理論採用巴赫金的複調小說理論中的「多音論」(La polyphonie)做為框架,再以「對話論」(Le dialogisme)分析角色話語之間的相互影響,亦應用了修辭法中的暗喻來解析敘事者的世界觀。 本

研究第一章探討女主角萊伊拉追尋自我的過程,失根與漂泊是敘事主軸,萊伊拉頻繁使用化名,反映出她的自我認同的流動性,載浮載沉於社會之中。失根、缺乏歸屬感,使她身上附著了「他者」的身影。作者在文中鮮少直接詳細敘述萊伊拉的外貌,透過次要角色的視角,逐漸堆疊出萊伊拉的形象。在輔助角色的眼裡,她是一個充滿魅力及生命力的女孩,像一個「示巴女王」。當萊伊拉透過其他角色,社會環境與自身反應重新建構一段平衡的關係時,前三者之互動猶如三面明鏡,透過它們反射出萊伊拉自我形象,萊伊拉藉此重新找回她被破壞的模糊身影。萊伊拉渴望從困境中釋放,獲得身心靈的自由,卻像奴隸般不斷地被壓迫。小說中的開場白是她的一場驚恐記憶,像夢魘

般深蒂固在她心靈中,她極度害怕失去自由,被壞人的網羅捕獲。然而這段記憶亦象徵著更深層的意義,讓她與祖國故土連結。自由的夢想與受害者的惡夢為一體兩面、密不可分。在漂泊旅程中,萊伊拉遇到了許多跟她處境相同的的非法移民,流離失所、遊蕩在城市黑暗角落中,筆者將諸多次要角色區分為三種類型,第一類型是輔助角色,第二是對立角色,第三是不屬於兩著的中間角色。作者在文本中大量描寫女性特質(La féminité),詳實敘述女性角色,更進一步而言,作者描寫的是比「女性」更為細膩的概念,即是「母性」。萊伊拉處於女孩成長為一個女人的階段,她的下腹是她生命的泉源,她的靈魂,也是萊伊拉極力要保護的身體部位,為了繁衍下一代

,延續其族人的命脈,象徵傳承小眾文化的使命。海洋及河流是帶領這隻小金魚回到部落的路,回到她最初的出生地 :沙漠。我們引述加斯東・巴謝拉的明言,如是說:「海洋對人類而言,是最大且永恆不變的母性象徵之一。」萊伊拉樂於於凝視大海,海洋治癒了萊伊拉受傷心靈,也喚起她思鄉之情。關於沙漠,由於許多男性被徵召,消失在戰爭中,作者描寫荒漠亦是描寫其長年不在身邊的父親。勒・克萊喬是沙漠的夢者,將自身融於荒漠世界,荒漠世界也迎向他。沙漠是「巨大」與「單獨」的象徵符號,在地圖上永遠找不到切確定位點的新大陸。有別於城市中壅塞如蟻群的人潮,水泥叢林的建築物,和喧鬧嘈雜的汽車聲,沙漠風景象徵了淨化,帶人遠遠地逃離西方文明

之地。 第二章探討女主角萊伊拉如何突破困難,成為小人物的傳奇。萊伊拉在波折的旅程中,穿梭在各大城市,遊歷於富裕和貧困的社群之間,她總是先發現大都市的美好,富足、美麗,但是很快的,就發現在城市的邊緣,居住著一群貧困者,他們困苦窮乏,缺少資源。來回穿梭於兩個極端的世界,使萊伊拉的世界觀更為具體,藉此深刻描繪當代社會的貧富差距的鴻溝。透過敘事者的視角,小說的世界像是一片汪洋。這片浩瀚的大海中佈滿陷阱網羅,此一意象嵌入在小說的結構裡,由敘事最初最初萊伊拉被人口販子丟入大袋子中開始拓展,這隻被捕獲、瀕臨窒息的金魚,從此刻開始被鎖定為目標物,不斷落入危險之中。在這樣的背景之下,暗喻的「網」以不同形式存在

在萊伊拉的身邊。首先是「人情」的陷阱困住了她。隨後,因為沒有身份證明,萊伊拉處處成為執法著的巡捕目標,她深色的皮膚對她毫無益處,起疑心的查票員想抓住她,萊伊拉認為對這些穿制服的人而言,自己像是一條小魚。深色皮膚、沒有身份證明的萊伊拉,過著非法無照的生活。面對執法人員,她有著防備的本能,被他們盯上對她沒有任何好處。萊伊拉的社會地位低微,除此之外,她遇到了許多性騷擾,對她而言沒有一個地方是寧靜安全的,四處埋伏著網羅以及意圖不軌的漁夫,特別是那些有權力的人、有錢的人、重要的人士。萊伊拉對這些人不信任,很快地,她學會如何從危險中存活,她化身為一隻敏銳勇敢的魚兒。 第三章透過巴赫金的複調小說理論,帶出

小說中作者濃厚的人文主義色彩。巴赫金將多音論(La polyphonie)定義為「透過敘事,其話語,語言及小說主旨,作者實現自我以及其觀點,(包含了不同程度,主觀性,指示性),也在敘事小說目的中藉由與作者不同觀點來闡述。」假設文本可分為敘事者的視角以及作者的綜觀的視角,前者隱含了「雜調」,後者則是「複調」。敘事者與身旁的次要角色的對話形成了一種混雜的聲音。象徵她的祖先的兩位長者帶領她找到神秘的根源,其一位是已故的祖母拉拉・阿斯瑪,第二位則是過世前深愛她,視她如己出的爺爺艾爾・阿吉,透過他們的引領,傳說的根源地、萊伊拉的部落縈繞在年輕地萊伊拉的腦海中。這本小說涵蓋多種語言且富有異國色調,作者透露

了他對語言的不信任感,對作者而言,最初語言僅僅是一個貧乏的工具,不足以貼切地闡述事實。作者將社會問題及對立角色整體轉化成為集體語言,表達人類思想的不完美及無法達到之處,這般不完美與不可及,使個體的文化社會之開放性得以面對現實,並反對強勢意識形態以及社會封閉性。藉由這道愛的曙光,萊伊拉無疑地是一個女英雄,展現了人文主義的思維,像是她祖母拉拉・阿斯瑪對她的保護,以及艾爾・阿吉留給她最寶貴的禮物:一個「身份」。作者將萊伊拉置於極富和極貧中,並透過萊伊拉的歌曲,頌揚在逆境奮鬥的人。作者提倡多元文化,唾棄支配性文化的單一性,強調非西方文化和小眾文化的重要性,他替原始文化辯護,亦提倡弱勢文化的彼此融合。作

者的詩意在於《金魚》中的音樂性。音樂的旋律與現代城市中的聲音混合,萊伊拉鍾愛的非洲音樂迴響不止。此外,浩瀚無垠的海洋景色,川流不息的非洲音樂河流使文字生動別緻,充滿異國情調。小說的詩意建構、融合在這些美學元素上,治癒了行將就木的心靈,撫慰了近代社會被壓迫的人們。 人文主義為作者小說的核心價值,藉由角色的言談闡釋人文主義的思維。雜調的聲音被廣泛地接納,文本等同於一個文學場域,使不同的意識形態相互對話,特別是黑人文化以及多元宗教。作者提供了對話空間,讓小眾文化得以發聲,同時讓作者本身的聲音得以宣揚。

你是盛放煙火,而我是星空

為了解決阿不拉過世 的問題,作者張馨潔 這樣論述:

時時生滅的微物隱喻,每一次與所愛的生發與相遇,都扣擊靈魂深處,成為顫動的回聲。 繼《借你看看我的貓》後,張馨潔再度以纖柔善感的文字,輕輕撥動自身與萬物相繫的細弦。透過珍重而誠摯的敘說,還原由她眼目所見,心靈與萬物共振的世界。 全書分為二輯:「你在,煙火盛放」寫交會與愛情,錯雜著執迷與失落的探尋,時空流轉下難以追企及繪測的事物。當關係的結局已然明瞭,每次的相遇是否皆為流逝,以不可見的速度凋亡?回視相愛的日子,企圖以語言描繪定義〈不曾發生卻確實存在的一天〉,卻發現觀測的對象早已在光陰中跨步向前,每個落空的指涉都是追趕不及的殘影。也曾窮盡〈最遠的路徑〉,在探索幽暗地宮的傷與被傷中

,識得己身真名;或與〈坐在遊覽車最後一排的人〉,在方醒的清晨相視而笑。模糊的記憶與各異的詮釋不構成述說的困擾,因往事無可核鑑,存疑或深信亦無法更動分毫;所有故事在發生的當下,我們已永遠的失去了它。 「我在,星空如常」則寫自我與生活中隨起的雜想,透過作者眼光看待日常器物,探究各種關於身體的、情緒的、閱讀的心念,今昔串聯並且彼此暗示。〈持存〉凝佇時光鐫刻自我的飾物,祈願文字同樣貼身不須取下;摩挲製陶家載滿心意的作品,〈敬畏生活如同敬畏神祇〉;嗜甜者撕下邊緣烘烤酥脆的肉桂捲,配上糖漬核桃,讓食慾與記憶在胃底泛漣漪。陌異的他者在踏實又連續性的行動中被賦予意義,同時,作者亦不避諱深入自我的疆域,感

受路途中的顛躓與苦澀。試探著同貓兒間關係的距離,也沉浸〈四弦的獨奏〉,在拉奏大提琴中,感受主與客的喧雜交談。最終明白寫作者〈信仰時間〉而非文字,看見生命在時光裡流洩的軌跡,相信事事終有各自的歸屬與流向。 張馨潔聚攏微末小事,撿拾煙火與星空的碎片,在轉瞬與恆常間思辨愛情與自我,織就斑斕絢爛的夜空。 本書特色 ★以《借你看看我的貓》入圍2020年臺灣文學金典獎的張馨潔,用散文指認剎時相遇的煙火斑斕,自身宇宙的恆常運轉,獻上關於愛情與自我最真誠的思考與述說。 名家推薦 周芬伶、崔舜華 專文導讀 徐珮芬(詩人)、張瑞芬(逢甲大學中文系教授)、陳繁齊(作家)、蔡俊傑(作家)、謝

子凡(作家) 燦爛推薦 「她像愛情的盜火者,以犧牲自己,成就文明︰而愛情是如此原始陳舊,連訴說都沒有新語言,愛如巨礦,亦如頑石,她只能挖開礦脈,照明一切,讓它自己成為語言或藝術。」──周芬伶 「我逼迫自己歸零為讀者,放縱自己既可陷溺於那濃密馥郁的自描裡而讀得過癮,卻又同時深重的心疼於她的誠實,細膩,柔軟,和太多過太密如臟器贅瘤的體貼與妥協,灼得人脾器疲痠,燒得人雙目欲淚。」──崔舜華

中國大陸與越南南海政策之比較研析

為了解決阿不拉過世 的問題,作者黃建銘 這樣論述:

南海是太平洋與印度洋間的重要國際海運航道,因為具有重大的地緣戰略利益,對亞太安全有重大的影響,因此涉入南海爭端的國家眾多。在南海主權的各聲索國中,越南宣稱擁有西沙群島與南沙群島的全部主權,是中國大陸南海爭端中的最大競爭對手;南沙群島周圍近越南、菲律賓、馬來西亞、印尼的海域已有相當量油產,全球貿易有25%經過南海,其中臺灣、日本及南韓的石油輸出線均依賴此航道,漁場亦為周邊國家最重要的漁獲來源,是西太平洋中最具戰略和經濟價值的群島,也是目前國際糾紛最多之處;2010年越南利用擔任東協輪值主席國的機會,刻意引進美、日等區域外勢力,將南海問題導向國際化與東協化,以構建與各大國間的等距平衡交往戰略,藉

以抗衡中國大陸,並從中獲得外交自主性。目前中國大陸對南海問題係採取「主權歸我、擱置爭議、共同開發」的政策,但仍積極強化南海戰力與維權執法作為,並堅持「反對區域外國家參與」及「雙方協商」的原則,以獲得最大的優勢。中越南海爭端涉及國際衝突管理與權力平衡,臺灣為南海主權聲索國之一,占有南沙群島的最大島嶼-太平島已60餘年,在面對中國大陸與越南等國積極強化南海經營管理策略及戰略部署的同時,我國更應思考如何強化南海主權作為,積極參與南海競局,以確保國家最大利益

想知道阿不拉過世更多一定要看下面主題

阿不拉過世的網路口碑排行榜

-

#1.《阿不拉的三個女人》第1-12集劇情介紹

民視新戲《阿不拉的三個女人》由電影《臥虎藏龍》編劇、義守大學電影與電視系主任蔡國榮操刀,柯叔元、王瞳、余秉諺等演員主演。 於 kknews.cc -

#2.兄弟歌詞大支※ Mojim.com

衝ㄟ若卡輪阿就趕快拿出來打 他覺得最好用就是輪阿 不會掉彈殼 也不會卡 阿若六顆都啞狗那就 ... 有的父母七八十歲 還每禮拜要寄菜 有的跑路連父母過世都沒回來 ※ 副歌 於 mojim.com -

#3.綠光劇團《人間條件一滿足心中缺憾的幸福快感》 強勢回歸!

故事的內容是,一個已經過世很久的阿嬤附身在孫女身上,只為回到人間向恩人說一聲謝謝 ... 他們誰都沒有想到,阿嬤回到人間之後,「人間」就成了一齣齣永不落幕的戲了… 於 www.greenray.org.tw -

#5.繞著中央山脈走一圈,「百味環島」七個餐桌上的故事

不只是市場,有時到友人家作客,也透過料理拉近彼此距離。Hank有感而發說,飲食並不只在於味道,也是關於人情感受。我們品的是人情,所以與誰吃飯,是 ... 於 www.thenewslens.com -

#6.條子阿不拉 - 昔影.惜文

阿不拉 有個不成材的兒子阿義,自從妻子過世後,父子間的感情就越來越疏離,不是 ... 阿不拉所隸屬的警局裡,幾乎所有的警察都因拿錢而包庇黑道,包括阿不拉最好的朋友 ... 於 lovechang-bbsmovie.blogspot.com -

#7.「民歌王」潘安邦過世9年遺孀隔25年為「澎湖灣」復出

有「民歌王」之稱的歌手潘安邦9年前過世,他唱紅的「外婆的澎湖灣」至今仍是澎湖代表歌曲, ... 潘安邦(左)過世九年老婆王志翔至今仍不敢相信。 於 www.worldjournal.com -

#8.玫瑰崗阿罕布拉分館殯儀館及火化儀式

有什麼可以為您服務? 親人剛過世 生前契約. Rose Hills Alhambra. 550 E ... 於 www.rosehills.com -

#9.當年喊水會結凍台股四大天王後來怎麼了? - 財訊

萬點行情崩盤後,雷伯龍實力大減。1992年,他一次拉抬10多檔股票,但是 ... 人稱「阿不拉」的游淮銀,以擅長選股而著稱,相較於雷伯龍奉行愈低愈買, ... 於 www.wealth.com.tw -

#10.疼痛是一道我穿越了的牆: 瑪莉娜•阿布拉莫維奇自傳 - Google 圖書結果

瑪莉娜•阿布拉莫維奇自傳 瑪莉娜•阿布拉莫維奇 冼懿穎. 繹。我告訴克萊恩斯, ... 我強烈認為當憾的是, 《七件簡單的作品》完成前她就過世了。我將七件作品全都獻給她 ... 於 books.google.com.tw -

#11.雲林縣麥寮鄉創業貸款-請問目前房貸利率都是浮動利率嗎 ...

中央社記者王靖怡台北22日電)民視戲劇「阿不拉的三個女人」今晚播完結 ... 高潮就是「阿不新竹市香山區證件借款高雄市湖內區留學貸款 拉」因病過世, ... 於 lvhpbnzz5.pixnet.net -

#12.阿不拉的三個女人:分集劇情,獲獎記錄,幕後花絮 - 中文百科全書

中文名:阿不拉的三個女人; 其它譯名:登台/ 戲金戲土; 製片地區:中國台灣 ... 一次返鄉時,從好友蔡猴口中得知雲卿父女甚至自己的小孩在一場空襲中過世,悲痛不已。 於 www.newton.com.tw -

#13.香蕉王俊傑- 剛剛得知消息.. 堅強的阿布拉哥不痛了 ... - Facebook

剛剛得知消息.. 堅強的阿布拉哥不痛了這影片是阿布拉哥整我全記錄認識阿布拉哥是從以前美鳳姐節目看他都會搞怪出來偷吃東西後來是我們神很大的攝影師 ... 於 www.facebook.com -

#14.阿不拉的三个女人分集介绍,戏金戏土剧情简介第1-40全集大结局

在軍中無時無刻不擔心著家中狀況的阿不拉,在一次返鄉時,從好友蔡猴口中得知雲卿父女甚至自己的小孩在一場空襲中過世,悲痛不已。 於 wap.9duw.com -

#15.驚喜商品【CarPlan卡派爾】Flash Dash儀表板泡沫清潔劑

中央社記者王靖怡台北22日電)民視戲劇「阿不拉的三個女人」今晚播完結篇,演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情催淚;談起殺青戲,柯叔元和 ... 於 yyqkyckec.pixnet.net -

#16.傳奇行為藝術家烏雷罹癌去世享壽76歲,昔日夥伴兼戀人瑪莉娜 ...

烏雷與瑪莉娜阿布拉莫維奇自1976年便開始攜手表演,帶給觀眾無數次震懾人心的前衛演出。 於 www.harpersbazaar.com -

#17.十分鐘知天下2021/11/23 - 民報

南韓前獨裁者全斗煥過世,年90 日本與印度、美國以及其他主要經濟體將共同釋 ... 國會開始討論修憲,國王阿布都拉希望修憲現代化國家的政治體系,重整 ... 於 www.peoplenews.tw -

#18.台灣姓游、尤的人也被稱為「阿不拉」/一群日本民眾16日聚集 ...

日本的「油麵」不是台灣「切仔麵」或「涼麵」常用的黃色圓條油麵,而是以「油」作招牌的麵。日本「油」麵的「油」唸作「阿不拉」,台灣姓游、尤的人也 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#19.[請益] 條子阿不拉結局問題- movie | PTT娛樂區

剛看完條子阿不拉對結局有點疑問最後阿不拉是坐那艘破漁船出海要偷渡中國嗎? 可是黑道老大不是已經被他的同事抓了嗎? 看起來處境最危險的是豆乾吧? 於 pttent.com -

#20.柯叔元《三個女人》悲從中來

民視旗艦文學大戲《阿不拉的三個女人》,改編自楊麗玲的台灣文學小說《戲金戲土》,本週日晚間十點將播出41集大結局,男主角柯叔元劇中也因肝癌而死在 ... 於 mycte.turnnewsapp.com -

#21.阿不拉的三個女人2 阿不拉的三個女人 - Mswur

阿不拉 的三個女人《阿不拉的三個女人》為2016年臺灣制播的時代劇,由柯叔元,劉香慈,李珞晴,王瞳,余秉諺領銜主演。2014年11月12日開拍。2015年1月7日開鏡,該劇遞案2年 ... 於 www.nativernt.co -

#22.阿不拉的三個女人 - ETtoday

一個懷抱著電影夢想的台灣囝仔阿不拉(柯叔元飾),滿腹理想、不顧自身安危, ... 她在拍戲期間,正經歷爸爸過世,恰好劇情也寫到劇中爸爸過世,她悲傷情緒收不回來, ... 於 www.ettoday.net -

#23.條子阿不拉- 维基百科,自由的百科全书

《條子阿不拉》(英語:Cop Abula)是導演李崗執導的一部台灣電影,於1999年上映。 目录. 1 劇情; 2 演员; 3 獎項; 4 外部連結. 劇情[编辑]. 台北縣某分局刑事組長--阿 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.阿不拉的三个女人第3集分集剧情 - 电视猫

在军中无时无刻不担心著家中状况的阿不拉,在一次返乡时,从好友蔡猴口中得知云卿父女甚至自己的小孩在一场空袭中过世,悲痛不已。强忍悲伤的阿不拉,歷经了惨痛战争的 ... 於 www.tvmao.com -

#25.条子阿不拉 - 万维百科

条子阿不拉Cop Abula基本资料导演李岗编剧李岗主演柯受良蔡振南陈昭荣于莉 ... 时阿不拉正在执勤任务,导致延误送医而难产过世,阿义因此对父亲怨怼。 於 www.wanweibaike.net -

#26.條子阿不拉線上看 - 曾智希寫真書

台北縣某分局刑事警察局組長--阿不拉(柯受良飾)為人正直,兒子阿義 在此處 ... 圖)飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情催淚;談起殺青戲,柯叔元和導演王為都哽咽。 於 zh98cqcz.nmsk71.ru -

#27.阿不拉的三個女人 - GTV八大電視

但阿不拉心中有個更大的夢,就是要拍出真正屬於台灣人精神的電影,即使 ... 在一次返鄉時,從好友蔡猴口中得知雲卿父女甚至自己的小孩在一場空襲中過世,悲痛不已。 於 www.gtv.com.tw -

#28.阿不思·西弗勒斯·波特 - 搜狗百科

在舞台剧剧本《哈利波特与被诅咒的孩子》中,阿不思四年级时进行了一次冒险…… 中文名阿不思·西弗勒斯·波特. 外文名Albus Severus Potter. 伙伴 ... 於 baike.sogou.com -

#29.專題∣看完《怪獸與葛林戴華德的罪行》你需要知道的6個鄧 ...

阿不 思鄧不利多的母親在照顧亞蕊安娜時過世. 博知維在阿茲卡班服刑時,撫養孩子的責任就落到他們麻瓜出身的母親甘德拉肩上。阿不思與阿波佛在此時都 ... 於 www.ezding.com.tw -

#30.【活動】三立鳳中奇緣節目錄影之暑假請你吃免錢(上) - RURU ...

紅色衣服的是阿不拉!在電視上看到他都覺得很搞笑,可是他本人很認真喔. 全程都在照顧大家,要大家過馬路小心一點~而這次呢,以為只是去. 於 w01111014.pixnet.net -

#31.【懷念特輯】那些已經離我們而去的21 位《哈利波特》演員

2、李察·哈里斯——阿不思·鄧不利多. 還記得嗎? ... 《哈利波特:神秘的魔法石》中的妖精拉環由美國著名的小個子演員威勒·特耶出演。 於 inmywordz.com -

#32.「一代球王」馬拉多納去世:桀驁不馴的足壇傳奇 - BBC

阿根廷足球協會在推特發文表述「對傳奇之死最沉痛的哀悼」、「你將永遠活在我們心裏」。 迭戈·馬拉多納(Diego Maradona,迪亞高·馬納當拿)生於1960年10 ... 於 www.bbc.com -

#33.難熬的一年!盤點2020至今離開我們的14位名人

而在劉真過世後,直到現在,辛龍依然非常悲傷,無法從喪妻的陰影中走出。 ... 州的非裔演員,在2016年的《美國隊長3》中首度飾演黑豹帝查拉一角,並 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#34.神姬project r 9 # ~ kingdom rush 下載

条子阿不拉是由李岗导演,柯受良,于莉,蔡振南等主演的剧情电影。 ... 阿不拉過世相關資訊,条子阿不拉_百度百科2003年12月9日在上海去世,长年50岁, ... 於 kutenev-sn.ru -

#35.李珞晴拍戲逢父喪殺青戲哭到不行她坦言 - ENEWS

李珞晴說拍攝《阿不拉》期間歷經自己的爸爸過世讓她悲傷不已,沒想到隔幾天拍的場次是劇中爸爸(張柏舟飾)過世,這一場戲她哭得雙眼紅腫,讓人十分心疼,她也坦言非常 ... 於 enews.tw -

#36.邱安

... 雷伯龍(雨田大戶)、游淮銀(阿不拉)在台北股市並稱「股市四大天王」。 ... 他去年過世,從小到大任何比賽他都會到場幫我加油,相信他一定邱姓 ... 於 ariaswelcome.es -

#37.匈奴帝國: 行國的始祖 - Google 圖書結果

侍衛也覺得太不尋常,只得硬著頭皮闖進寢宮看個究竟,可是映入眼簾的景象讓他們嚇呆了,只見阿提拉 ... 阿提拉過世時,身邊只有伊爾迪科,當然就會有人懷疑是她下的手。 於 books.google.com.tw -

#38.阿不拉癌逝結局柯叔元導演都哽咽 - nidBox 親子盒子

(中央社記者王靖怡台北22日電)民視戲劇「阿不拉的三個女人」今晚播完結篇,演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情催淚;談起殺青戲,柯叔元和 ... 於 oqa680e6w0.nidbox.com -

#39.大家看國片嗎?(頁1) - 生活與娛樂- 後備軍友俱樂部

條子阿不拉 [url]http://www.youtube.com/watch?v=jWhS08eKoWA[/url] 我看到"條子阿不拉"的兒子"阿義"跟新兵日記的"吳勇"非常像剛剛搜尋了一下. 於 army.chlin.com.tw -

#40.《魔獸世界》失能症玩家過世後,父親才發現他在艾澤拉斯的 ...

當然,Mats 沉迷於遊戲的行為也引起 Robert 的擔憂, Schaubert 記者說得好,Mats 是一位玩家(Gamer),而玩家通常是不懂早睡早起這回事。 那Mats 在遊戲 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#41.影評/Netflix《當男人戀愛時》結局藏超多洋蔥!邱澤 - 風傳媒

《當男人戀愛時》剛剛好的台式浪漫,讓台灣人淚流不. ... 當然,電影能成功,更要歸功於邱澤的演出,他把阿成詮釋得立體、悲情又討喜,讓觀眾不是被他 ... 於 www.storm.mg -

#42.阿不拉紅茶 - Bbfhvx

Abula阿不拉紅茶專賣店(板橋永豐店) 在foodpanda點的到,安心好喝的優勢,阿布拉, ... 透紅的茶湯所相互交疊共融的好味道,演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世, ... 於 www.bali3dok.co -

#43.条子阿不拉-电影-在线观看-高清下载 - 小兵看看

动作电影《条子阿不拉》高清资源。条子阿不拉又名TiaoziAbula、CopAbula。1999年动作类型片,创作于中国台湾地区,具有汉语普通话语言版本。由李岗执导, ... 於 www.xbsee.com -

#44.名人到訪---鳳中奇緣阿不拉

阿不拉 特別喜歡吃我的玉米,認為我的玉米和其它人的不同,玉米很新鮮,也很用心在提昇玉米的品質及燒烤技術,這是他喜歡吃我玉米的原因. 於 lingihotcorn.pixnet.net -

#45.有歷史的歌――月夜愁(阿不拉的三個女人)

花了兩天看了"阿不拉的三個女人"前兩集,真是有意思,咪子很喜歡這種劇情吸引人、而且有品質的臺語戲劇。 ... 丈夫過世,甘心受苦,與她姑家,不離半步。 於 amyhung0718.pixnet.net -

#46.當生命走到盡頭柯叔元:想自己一個人 - 自由娛樂

柯叔元在劇中有許多場哭戲, 最高潮的一場戲莫過於自己因病過世。(民視提供)〔記者洪素津/台北報導〕柯叔元在民視《阿不拉的三個女人》中, ... 於 ent.ltn.com.tw -

#47.瑪莉娜.阿布拉莫維奇:她在新冠病毒疫情時期的生活和藝術 ...

阿布拉莫維奇(Marina Abramović)近年創作的一部混合現實的表演 ... 一點是會增加她對烏雷(Ulay)的致敬,因為他在疫情爆發之初便過世了,她甚至沒 ... 於 cacaomag.co -

#48.《阿不拉的三个女人》第1-12集剧情介绍(1-40全集) - 手机搜狐网

民视新戏《阿不拉的三个女人》由电影《卧虎藏龙》编剧、义守大学电影与电视系主任蔡国荣操刀,柯叔元、王瞳、余秉谚等演员主演。 於 www.sohu.com -

#49.条子阿不拉(1999) - 爱电影

1999年于莉动作电影《条子阿不拉》讲述了臺北縣某分局的刑事組長,阿不拉為人正直,嫉惡如仇,兒子正值叛逆期的國三學生,與父親相處不甚融洽,倒是與同學、女友相處 ... 於 www.idy662.com -

#50.阿不拉 - 工商筆記本

2017年1月22日- 民視戲劇「阿不拉的三個女人」22日晚間播完結篇,演員柯叔元(圖)飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情催淚;談起殺青戲,柯叔元和導演王為都哽咽。 於 notebz.com -

#51.阿不思·鄧不利多| 哈利·波特维基 - Harry Potter Wiki

然而就在出發之前的晚上,鄧不利多收到了來自家中的噩耗:他的母親甘德拉被亞蕊安娜無法控制的魔法殺死。阿不思一下成了這個破碎家庭的頂樑柱。 於 harrypotter.fandom.com -

#52.《娛樂世界》游安順自比蔥花歡迎點菜 - 富聯網

【時報-台北電】49歲的游安順入行32年,首次以民視《阿不拉的三個女人》拿下戲劇節目男配角獎,他在台上眼眶泛淚:「終於知道獎座有多重了,《阿不 ... 於 money-link.com.tw -

#53.24小時全球新聞滾動| 大紀元

【一線採訪】上海疫情再起三小區被封. 2021年11月27日3:46 AM. 上海本土疫情再起,官方週四(25日)通報上海新增3宗確診病例,涉及江浙兩省,累計篩查已過5萬人;目前 ... 於 www.epochtimes.com -

#54.阿不拉的三個女人柯叔元 - Xvux

《阿不拉的三個女人》為2016年臺灣製播的時代劇,由柯叔元、劉香慈、李珞晴、王 ... 阿不拉的三個女人」今晚播完結篇,演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情 ... 於 www.koolcardls.co -

#55.羅馬帝國衰亡史第六卷 - 第 575 頁 - Google 圖書結果

Abdallah 阿布都拉:擊敗哈里發穆萬(Mervan)52-5。 Abdallah 阿布都拉:阿 ... Abdallah 阿布都拉:阿不都爾.摩塔勒布(Abd-al-Motalleb)之子50-5;在穆塔(Muta)過世50-13。 於 books.google.com.tw -

#56.追憶《哈利波特》!那些已逝世的22位傳奇演員 - PopDaily

李察・哈里斯——阿不思・鄧不利多 ... 彼得・卡爾托拉特——艾飛・道奇 ... 的巫師,對哈利等人也很是鄙視,在電影中為怪角配音的提摩西在2009年過世。 於 www.popdaily.com.tw -

#57.媽媽生前偷偷給弟弟的200萬,可以計入遺產大家分嗎 ... - 今周刊

繼承人彼此間並沒有民法第1148-1條的適用,所以死亡前二年的受贈財產仍屬於受贈者(阿邁)的個人財產,不計入(花媽)遺產裡。 五、不能主張特留分扣減. ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#58.阿不拉癌逝結局柯叔元導演都哽咽- 娛樂- 中央社

民視戲劇「阿不拉的三個女人」今晚播完結篇,演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情催淚;談起殺青戲,柯叔元和導演王為都哽咽。「阿不拉的三個 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.阿不拉相關新聞報導、懶人包、照片、影片、評價 - ETtoday

本土劇女星李珞晴在民視《阿不拉的三個女人》飾演大老婆,面臨老公不愛她,她還要被 ... 她在拍戲期間,正經歷爸爸過世,恰好劇情也寫到劇中爸爸過世,她悲傷情緒收不 ... 於 ts5555.hu666.net -

#60.愛情咖啡因 - 人生劇展

愛琳透過攝影機,發覺沈雨菁對咖啡味道的堅持來自於對於過世丈夫的回憶(我們當然不難猜 ... ※1998年以劇本《 條子–- 阿不拉》獲新聞局電影一千萬輔導金,並任該片導演 於 web.pts.org.tw -

#61.Gossiping - [問卦] 有沒有阿不拉過世的八卦?

剛看金鐘怎麼看到一個像阿不拉的照片好像過世了有沒有阿不拉也過世的八卦? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.110.59 (臺灣) ※ 文章網址: ... 於 ptt-politics.com -

#62.容祖兒戶外零度開唱抖到僵慶功意外曝阿Sa最強素顏 - HiNet ...

久未發片,談到籌備專輯的過程,她提到新歌「明天見」是2018年為一位剛過世的化妝師好友而創作,但因疫情關係,對象已變成很多個,「好多時候都要分隔 ... 於 times.hinet.net -

#64.阿不拉大哥把爸爸穿在身上 - 簡余晏部落格

最好吃的豆花阿不拉大哥,他爸爸是在去年過世的,日前看到他時,才發現阿不拉大哥思念爸爸,特別作了這件衣服,把爸爸穿在身上! 於 www.yuyen.tw -

#65.從被害者成為「加害者」 游錫堃做錯了什麼? - 天下雜誌

在全球武漢肺炎爆開同時,游錫堃院長同學卻為一位88歲老人的恐嚇案件,跟基層小警察吵了起來,讓大眾見識了新任立法院長的官威。 稱「阿不拉」為同學,是 ... 於 www.cw.com.tw -

#66.從蔡小月到江之翠

十二場音樂會,沒有一次例外,每場聽眾都是爆滿的,經常使我們不得不謝絕進不來的聽眾。 ... 聽說他是一般唱著南管,一邊嚼檳榔時,過世的。 於 www.upmedia.mg -

#67.慟!英勇少女CPR仍救不回車禍婦人過世器捐遺愛人間 - 三立新聞

就讀國二的14歲少女張靖綸,於上月28日晚間在台北市樂利路挺身幫一名車禍中傷的陳姓女子施予CPR(心肺復甦術)急救,但被撞女子送醫後傷勢持續惡化, ... 於 www.setn.com -

#68.不讓子女操煩受苦,她拒絕開刀洗腎離開人間兒子 - LINE TODAY

先父過世之後,我謹遵遺命,竭盡心力照顧我阿母,同樣在台北買了一間房子,讓我阿母永遠搬離鄉下,然後每逢假日便帶著我阿母到處吃喝玩樂,一玩玩了十 ... 於 today.line.me -

#69.故事角落裡的故事—裴利老師來函的三堂課 - 博客來

著有《孩子國的新約:不可以說『你不能玩』》、《壞人沒有生日—窺探孩子想像遊戲的奧祕》(阿布拉出版)等書。 於 www.books.com.tw -

#70.Menkes氏症候群Menkes Syndrome - 財團法人罕見疾病基金會

猶記得當年哥哥出生時,因為吃了胎便身體發黑、癲癇、頭頸太軟抬不起來等 ... 不管是對恩恩或者已經過世的哥哥子文,阿嬤有許多的心疼和感慨,她總是 ... 於 www.tfrd.org.tw -

#71.涉外民事法律適用法 - 第 242 頁 - Google 圖書結果

該夫妻於民國102年7月1日收養我國籍兒童阿不拉,並決定三人一起回中國大陸生活。不料穆希研和馬以茜雙雙因意外過世,兩人在台北萬華區遺有不動產一筆,則關於阿不拉可以 ... 於 books.google.com.tw -

#72.21 世紀20 大國片榜單出爐!台灣影評人嚴選,絕不踩雷的經典 ...

台灣影評人協會公布,李安《色戒》獲得冠軍,蔡明亮則以《不 ... 出生於60 年代的女主角淑琪在美國生活多年後,接到老家的阿嬤過世的消息後返台奔喪。 於 www.managertoday.com.tw -

#73.阿不思·西弗勒斯·波特 - 中文百科知識

哈利給兒子取名叫西弗勒斯也是為了紀念史上最勇敢的人之一——西弗勒斯·斯內普。 人際關係. 我們的家庭. 爺爺:詹姆·波特(現已過世). 於 www.easyatm.com.tw -

#74.柯震東×王淨×宋芸樺《月老》彩蛋超多!10多位演員客串 - 妞新聞

當阿綸還在為小咪綁不上紅線雀躍時,鬼頭成已經將小咪視為下一個要毀滅的目標… 註:文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源,上傳者並非妞新聞或編輯, ... 於 www.niusnews.com -

#75.阿不拉癌逝結局柯叔元導演都哽咽| 娛樂| 中央社CNA

(中央社記者王靖怡台北22日電)民視戲劇「阿不拉的三個女人」今晚播完結篇,演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情催淚;談起殺青戲, ... 於 www.cna.com.tw -

#76.[問卦] 有沒有阿不拉過世的八卦? - PTT Web

[問卦]有沒有阿不拉過世的八卦?@gossiping,共有18則留言,16人參與討論,15推0噓3→, 剛看金鐘怎麼看到一個像阿不拉的照片好像過世了有沒有阿不拉也 ... 於 pttweb.tw -

#77.《月老》評價超高熱淚不斷?柯震東狗狗「阿魯」是九把刀去世 ...

看完《月老》就知道九把刀有多愛狗,其實劇中的阿魯就是陪伴他14年的拉布拉多阿魯,幾年前阿魯的去世讓九把刀非常難過,因為學不會離別,只好用電影與阿魯 ... 於 www.elle.com -

#78.条子阿不拉Tiaozi Abula/Cop Abula - 酷我电影

条子阿不拉Tiaozi Abula/Cop Abula在线免费观看,酷我电影提供条子阿不拉迅雷BT下载及在线播放资源, 已完结| 臺北縣某分局的刑事組長,阿不拉為人 ... 於 www.kuwoa.com -

#79.有歷史的歌――月夜愁(阿不拉的三個女人) - 雪花台湾

花了兩天看了"阿不拉的三個女人"前兩集,真是有意思,咪子很喜歡這種劇情吸引人、而且有品質的臺語 ... 丈夫過世,甘心受苦,與她姑家,不離半步。 於 www.xuehua.tw -

#80.蔡總統悼念民主前輩大屯區民主聯誼會挺小英 - 芋生活

林佳龍指出,地方人稱「阿不拉」的游松根,是大屯區民主聯誼會的創會會員,長期為台灣民主付出 ... 游松根過世消息傳出後,讓許多地方人士相當不捨。 於 living.taronews.tw -

#81.《阿不拉的三个女人》第1-12集剧情介绍(1-40全集) - 手机搜狐

民视新戏《阿不拉的三个女人》由电影《卧虎藏龙》编剧、义守大学电影与电视系主任 ... 乡时,从好友蔡猴口中得知云卿父女甚至自己的小孩在一场空袭中过世,悲痛不已。 於 m.sohu.com -

#82.阿不拉的三個女人_百度百科

一位懷抱電影夢的青年-阿不拉,在多年的努力與苦心經營下,從一位小小的電影播放 ... 鄉時,從好友蔡猴口中得知雲卿父女甚至自己的小孩在一場空襲中過世,悲痛不已。 於 baike.baidu.hk -

#83.劉香慈老公變《阿不拉的三個女人》的粉絲,婆婆有時候還會做 ...

柯叔元在《阿不拉的三個女人》中有許多場哭戲,從大老婆雲卿、爸爸劉蚶以及老頭家黃運金的過世都讓他悲慟不已, 這一次面臨整齣劇的最高潮就是阿不拉 ... 於 life.tw -

#84.主力大戶不會告訴你的10 件事- Money錢雜誌

過去股市4大天王雷伯龍、沈慶京、榮安邱、阿不拉(游淮銀)時代,擅長「養、套、殺」,大玩籌碼戰。 主力炒作一檔股票的時間差不多4 ? 6個月不等,事先擬訂作戰計畫, ... 於 stock.pchome.com.tw -

#85.即時| 焦點| 蘋果新聞網

獨家|遭挖眼女店員感恩節回診明眸再現!執刀醫提醒最該謝的是她. 第二劑疫苗覆蓋率破5成!陳時中明宣布跨年鬆綁今0本土10境外. 譚詠麟聲明斥睡23歲嫩粉男友再嗆快來 ... 於 tw.appledaily.com -

#86.宏都拉斯與台斷交倒數?左翼候選人勝選「傾與陸建交」

宏都拉斯目前是我國邦交國,該國將於28日舉行總統大選,目前有2位候選人呼聲最高 ... 「中國10年內不會攻台」 ... 子孫收稅單驚呆:曾祖父已過世百年. 於 news.tvbs.com.tw -

#87.阿不拉的三個女人分集劇情介紹(1-40集)大結局

阿不拉 的三個女人第2集劇情介紹阿不拉選擇入贅來報答雲卿的救命之恩及劉父的看重. ... 鄉時,從好友蔡猴口中得知雲卿父女甚至自己的小孩在一場空襲中過世,悲痛不已。 於 hd.itsfun.com.tw -

#88.一週要運動150分鐘?阿公阿嬤不用那麼ㄍㄧㄥ - 康健雜誌

近年來,更有不少人倡議將運動時間拉長至每週150分鐘,即每週5天,每次30 ... 人而言,只要每天運動15分鐘,就能有效降低因疾病而提早過世的風險。 於 www.commonhealth.com.tw -

#89.獨/「多情」盧媽李珞晴戀謎男交往7年沒進男友家門 - 噓!星聞

李珞晴因在「阿不拉的三個女人」中演出柯叔元的大老婆,隱忍小三進門角色,令人印象深刻,8 ... 「民歌王」潘安邦過世9年遺孀隔25年為「澎湖灣」復出 於 stars.udn.com -

#90.黑人小孩寫字

阿不拉 手工甜不辣. ... 前幾年,那位黑人作家過世,剛好王瑞華忙於台灣事業,無法回美國,11、12歲的他就把對媽媽的思念,寫成一本書,名為《奉獻的 ... 於 ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#91.我的探險生涯(下冊):西域探險家斯文‧赫定回憶錄 - Google 圖書結果

的跡象判斷,已經斷糧的法竺拉和同伴必定曾取食馬肉解饑,而從阿不旦到營地總部婼羌只有三天 ... 我同時寫信給瑞典國王、俄國沙皇、諾登舍爾(他在過世前幾天收到這封信), ... 於 books.google.com.tw -

#92.毛加恩生日痛失女兒寶寶6個月早產「出生5天過世」 | 姊妹淘話題

Tiffany透露11月12日劇烈宮縮,跟老公衝去台大,照超音波發現寶寶心跳不正常,胎盤也已經剝離,醫生建議立即開刀,才能保住孩子性命,護理師也急勸「再不 ... 於 www.nownews.com -

#93.一代名犬,橫山虎阿不拉。民八十年代引領風騷的台灣犬名種公。

上圖1 阿魯多(橫山虎阿不拉直子,大同犬舍游先生愛犬). 本文之照片,已獲得犬主同意,僅在本部落格張貼,請勿再轉貼。 上圖2 阿魯多(橫山虎阿不拉直子). 於 m.xuite.net -

#94.阿不拉由來在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

条子阿不拉_百度百科条子阿不拉(Tiaozi Abula),台湾电影,2000年上映。 中文名: 条子阿不拉; 制片地区: 中国台湾; 导演: 李岗Khan Lee; 编剧 ...條子阿不拉台灣電影 ... 於 neon-pet.com -

#95.陳、吳、徐、孫四大家族的嫡庶接班故事 - 商業周刊

《商業周刊》第414 期 ... 火線話題王又曾捐三億,保送王令麟當立委? 火線話題佛教界也出現「白色恐怖」? 火線話題阿不拉回鄉競選,要花多少億? 於 www.businessweekly.com.tw -

#96.阿不拉癌逝結局柯叔元導演都哽咽

(中央社記者王靖怡台北22日電)民視戲劇「阿不拉的三個女人」今晚播完結篇,演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世,劇情催淚;談起殺青戲, ... 於 tw.news.yahoo.com