閩南語老歌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李志銘寫的 舊書浪漫:讀閱趣與淘書樂 和余宜芳、楊力州的 拔一條河:甲仙的人情與美味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站抖音最火的閩南語老歌 - 排行榜也說明:氣的魔性之歌吧。抖音最火的閩南語老歌歌曲名:愛情的騙子我問你所屬專輯:福建燒酒金曲演唱::陳小雲歌詞:講什麼我親像天頂的仙女講什麼我親像古早的西施講什麼你愛 ...

這兩本書分別來自浙江大學 和天下文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 應用媒體藝術研究所 謝顒丞所指導 邱瑞蓮的 民營廣播電台聽眾收聽行為與滿意度調查研究─以台南縣建國電台為例 (2002),提出閩南語老歌關鍵因素是什麼,來自於使用與滿足、民營廣播電台、閱聽人。

舊書浪漫:讀閱趣與淘書樂

為了解決閩南語老歌 的問題,作者李志銘 這樣論述:

從臺北鬧市到城南深處,從花蓮一隅到九份山腰,那幀舊書風景穿過往昔的時光,伴著海角吹來的風,總會撥動書客的心弦。書與人相遇,人與書結緣,一切總是從書開始的,一切總是從打開書店那扇門開始的。 ——李志銘以自己走訪舊書店的經歷為憑,以此成書,挖掘記錄了舊書店中被遺忘的故事,不僅有人與舊書之間的情緣、舊書店的書業歷史和傳奇,還記錄了早期書籍裝幀、美術設計等方面的點點滴滴。對愛書人來說,這不啻為大的樂趣,更是微小也宏大的浪漫。 李志銘 1976年生於臺北,臺灣大學建築與城鄉研究所碩士。工作之餘偏嗜在舊書攤中窺探歷史與人性,同時喜好搜集黑膠唱片、聆聽現代音樂以及,閩南語老歌。著作獲獎

眾多,備受肯定。《半世紀舊書回味》入選2005年時報《開卷》十大好書,《裝幀時代》獲2011年金鼎獎,《裝幀臺灣:臺灣現代書籍設計的誕生》獲2012年金鼎獎,《單聲道:城市的聲音與記憶》獲2014年金鼎獎。並著有《尋聲記:我的黑膠時代》和《讀書放浪:藏書記憶與裝幀物語》等。目前專事寫作。 輯一:相約在書店 一頁臺北·書店之城 舊香沙龍:臺北城南琅嬛寶窟舊香居/2l 宛如一場流動的盛宴:信鴿法國書店 閱讀城市人文小風景:胡思二手書店 通往那美麗的年代:1920書店 上了山就看海:尋訪九份樂伯二手書店 書店行旅,島嶼之東:花蓮舊書店散記 書街歲月:重慶南路 輯二:何故亂翻書 守

護書籍的黑夜裡,永遠有星光 奇幻瑰麗的甜美及悲傷:法國鬼才作家伯里斯·維昂的泡沫人生 那一天,我的靈魂已跳向你 青春幻滅、歲月如歌:石黑一雄小說裡的音樂與鄉愁 此生猶有未竟之志:李哲洋與巴托克 吟詠孤獨和鄉愁的滋味:赫爾曼·黑塞的《玻璃珠遊戲》與我 騷動的靈魂無可遏止:亨利·米勒的巨蟹與女人 欲向怒海頑抗:談海明威與臺灣 凝望歲月青春,我們依然孤寂 何妨浮生盡荒唐:讀《日安·憂鬱》與少女薩岡 從海洋到宇宙:凡爾納的奇幻歷險 絕版書的死與生:波德賴爾《惡之華》中譯本拾掇 輯三:書窗的風景 宛如魔鬼在花朵上跳舞:法國插畫家艾迪·勒格朗 海的精靈憂鬱瘋狂,向天使發起進攻:卡洛斯·施瓦布的神話與幻病

與狂的夢幻曲:法國象徵主義畫家奧迪隆·雷東 共赴一場假面舞會的華麗盛宴:色彩魔術師克裡斯汀·拉克魯瓦 克勞斯·哈帕涅米的北歐奇幻森林 揮霍的美麗與欲望交纏的激情:阿根廷超現實主義女畫家萊昂諾爾.費妮 光影交疊的華麗與前衛:“瑞士學派”平面設計巨匠馬克斯·胡貝爾 從風格中解放出來:荷蘭風格派前衛設計師皮特·茲瓦特 我已將音樂一勞永逸地放下了 黑與白的狂歌亂舞:棟方志功的木刻裝幀 關於舊書與裝幀隨想三則 附錄 傳承臺灣古書業的新世代:側寫舊香居(台大店) 後記 與書有染的浪漫

閩南語老歌進入發燒排行的影片

詞曲: 周添旺 原唱: 松原靜韻/阿丹翻唱~這首閩南語老歌是1935年由"古倫美亞"唱片發行~而原唱松原靜韻則是當時唯一一位唱台語歌的日本籍女歌手~

民營廣播電台聽眾收聽行為與滿意度調查研究─以台南縣建國電台為例

為了解決閩南語老歌 的問題,作者邱瑞蓮 這樣論述:

在傳播理論的領域中「使用與滿足」是以研究閱聽人為主,主要的論點依據是閱聽人了解自己的需求,並會主動的使用媒介滿足特定需求,本研究選擇地區性民營廣播電台的聽眾為研究範圍,以使用與滿足理論(Uses and Gratifications Theory)為基礎,作為本研究的參考,主要目的為瞭解建國電台的聽眾特質、收聽行為及探討不同人口統計變項其收聽建國電台節目動機及滿意度之差異,藉以瞭解閱聽人的收聽情況與成效。研究方法係採郵寄問卷調查法,共寄發1,000份,回收有效問卷409份,有效問卷回收率40.09%,以SPSS for Windows進行統計分析,包含描述性的統計分析、因素分析、相關性分析、

卡方檢定、變異數分析(one-way ANOVA)等統計方法。研究結果建國電台的女性聽眾略高於男性聽眾,以40-59歲間的家庭主婦、勞動業、上班族,學歷在高中職以下、居住於台南縣市、嘉義縣市、月收入以3萬元以下為主力收聽群。有七成以上的受訪聽眾每天收聽建國電台的節目,每次收聽節目的時間以2-4小時最多,收聽的尖峰時段為上午08:00-12:00及下午14:00-18:00,有7.8%的受訪聽眾是每週參加兩次以上節目Call-in,收聽地點以「家裡」和「工作的地方」為主,有65.3%的聽友表示曾購買廣告產品,聽友的最愛是「綜藝節目」和「閩南語老歌」。建國電台的聽眾收聽節目的動機分為別「娛樂動機」

、「資訊動機」、「參與動機」、「習慣動機」、「感性動機」等五個動機因素;性別只有在習慣動機上出現顯著差異;而年齡在娛樂動機上有顯著的差異;各職業別於娛樂動機及習慣動機上有顯著差異;參與動機與感性動機在教育程度上出現顯著的差異;居住地區的不同在參與動機上有顯著的差異;個人每月收入影響聽眾的娛樂動機、資訊動機與參與動機,而且出現極顯著的差異。收聽節目後的滿足情形,有四構面分別為「娛樂滿足」、「資訊滿足」、「參與滿足」、「習慣滿足」;性別並不會影響各滿足情形,而不同的年齡層,在娛樂滿足和習慣滿足方面出現顯著的差異;各職業別在娛樂滿足上出現顯著的差異;教育程度會影響聽眾在資訊滿足和參與滿足上的強度;居

住地區、個人每月所得在娛樂滿足和參與滿足呈現顯著的差異。

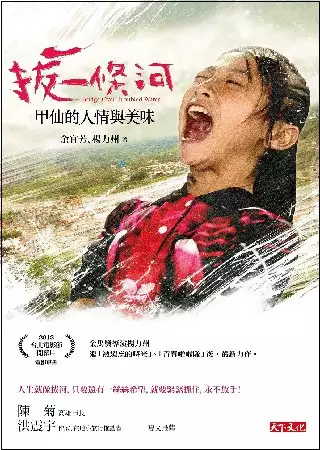

拔一條河:甲仙的人情與美味

為了解決閩南語老歌 的問題,作者余宜芳、楊力州 這樣論述:

人生就像拔河,只要還有一絲絲希望,就要緊緊抓住,永不放手! 幾年前,八八風災摧毀了甲仙人的家園。風災過後,他們用痛苦淬煉出來的力量,雙手緊握粗麻繩,握住甲仙的未來。他們是一群不向命運低頭、永不放棄希望的人們。 一群甲仙國小拔河隊的小朋友,挑戰極限為故鄉爭取榮譽; 一群心繫故鄉的甲仙人,努力不懈只為重建家園; 一群嫁到甲仙的南洋媽媽,用美味凝聚每個人的心。 他們手牽手,一起面對迢遙的重建之路, 他們深信,甲仙的未來掌握在自己手裡。 儘管困難重重,他們決不放手! 過去幾十年來,甲仙人的日子曾經優裕從容,位居台20和21線交會處的南橫入口,觀光及路過的人口足以支撐小鎮的經濟

,除了以芋頭冰知名,麻竹筍和梅子的產量也是全台數一數二。 民國98年8月8日,莫拉克帶來龐大雨量,沖毀甲仙人的家園。風災後重建,道路通了,橋也蓋好了,觀光人潮卻回不去了。甲仙人在風災肆虐過後的小山城,面對不同的生命困境,在蕭條絕望中奮力泅泳。谷底之後,是艱難的再起,但他們忘卻哀傷努力向前,只記住痛苦淬鍊出來的力量。 甲仙國小拔河隊的小朋友,穿著借來的鞋子,靠著綁在樹幹上的繩子、站在床板上練習,終於在101年6月拿下全國比賽亞軍。拔河隊為甲仙爭取榮譽,也喚回大人被摧折的信心與勇氣。來自南洋的新住民媽媽,更是甲仙重建不可或缺的堅實力量。她們用一道道異國美食,凝聚留在故鄉打拚的人。 他們

都在拔河。與死亡傷痛的記憶拔河,與大自然對家園造成的摧殘拔河,與不知何時才能再起的脆弱在地經濟拔河。在拔河中,退後又前進,重建毅力與信心。 台北電影節、金馬獎常客導演楊力州,花了超過一年時間,在高雄甲仙蹲點拍攝,交出創作生涯中最複雜糾葛的紀錄長片「拔一條河」(Bridge Over Troubled Water)。透過新住民姊妹與當地居民的重建故事,我們在這個飽受八八風災摧殘的山中小鎮,發掘甲仙獨特的美與活力,期待新希望的綻放。 作者簡介 余宜芳 政大新聞系畢業。曾任職天下文化出版公司、遠見雜誌。著有《宇宙遊子》、《台積DNA》、《奧美創意解密》(天下文化出版)。 楊力州 1969

年3月9日生,輔仁大學應用美術系、國立台南藝術大學音像紀錄研究所畢業,現為紀錄片工作者。他的作品融合感性與趣味,又勇於挖掘世人不敢逼視的赤裸情感與種種荒謬矛盾的社會制度,使得他的作品除了最純真的人情以外,也是最沉重最銳利的社會刻畫。歷年作品包括「打火兄弟」、「我愛080 」、「老西門」、「飄浪之女」、「新宿(馬尺),東口以東」、「奇蹟的夏天」、「水蜜桃阿嬤」、「征服北極」、「被遺忘的時光」、「青春啦啦隊」、「甦」。2013年最新作品為「拔一條河」。作品接連獲得金鐘獎非戲劇類最佳導演、山形國際紀錄片影展評審團大獎、金馬獎最佳紀錄片獎。

閩南語老歌的網路口碑排行榜

-

#1.懷念台語老歌閩南語歌 - AppMagic

懷念台語老歌閩南語歌. zarkpuppies. Revise tag. View App Graph. View Publisher Graph. View ad creatives. App info. Competitors. Featuring. 於 appmagic.rocks -

#2.閩南語輕音樂老歌 - 軟體兄弟

閩南語 輕音樂老歌,超好聽台語老歌純音樂舒壓放鬆心情|台語老歌百聽不膩純音樂版Relaxing Old Taiwanese Song ... ,台語演奏曲... 非常好聽最好聽的電子琴老歌輕音樂 ... 於 softwarebrother.com -

#3.抖音最火的閩南語老歌 - 排行榜

氣的魔性之歌吧。抖音最火的閩南語老歌歌曲名:愛情的騙子我問你所屬專輯:福建燒酒金曲演唱::陳小雲歌詞:講什麼我親像天頂的仙女講什麼我親像古早的西施講什麼你愛 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#5.閩南歌曲– 閩南語老歌 - Searrt

不只是只有《浪子回頭》,閩南語歌曲的精彩超乎您的想像. 再次出圈的伍佰,背後是閩南語歌曲的黃金時代. 閩南罕見肖人– 閩南原始老歌曲-勸世歌曲. 閩南歌曲《? 於 www.searrtal.co -

#6.一首閩南語老歌的歌名 - LAB服飾生活站

看護婦一首閩南語老歌的歌名有一首閩南語老歌四十年前的老歌吧歌詞第一句是公園內.月正圓其它歌歌模糊己不復記憶是男生唱的吧請問有誰知道這首歌為..~! 於 omnurse.pixnet.net -

#7.事件標題:中廣舉辦「第三屆閩南語老歌演唱會」記者會(6050012)

圖說描述:1993年10月1日中廣舉辦「第三屆閩南語老歌演唱會」記者會。左起鄒美儀、李嘉、陳京。(蔡慧娜攝) (6050012) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#8.台語流行音樂- 维基百科,自由的百科全书

中國大陸閩南語市場雖仍未形成,然而隨著中國大陸開始推廣方言,2006年,海峽衛視舉辦了全球閩南語歌曲創作演唱大賽,是一個華人地區、國外閩南語歌手的國際性的歌唱比賽。 於 zh.wikipedia.org -

#9.臺灣閩南語歌曲經典老歌 - TheDesigv

100首臺灣臺語閩南語老歌精選( 臺語懷念老歌) 好聽的臺語經典老歌sad love songs ... 100首閩南語老歌精選Lymesh 3.1萬播放· 16 彈幕【一次就聽哭的歌】聽聽這些歌,看 ... 於 www.thedesigver.co -

#12.比《浪子回頭》還霸氣的閩南語老歌,你聽過嗎

今天給大家推薦一首閩南語老歌。這段時間《世界第一等》《浪子回頭》等閩南語老歌充斥各大小視頻,又讓這些老歌火了一把。還有一首台灣歌手袁小迪演唱的《重出江湖》 ... 於 ppfocus.com -

#13.要十首最經典的閩南歌曲,閩南語經典的老歌有哪些?

要十首最經典的閩南歌曲,閩南語經典的老歌有哪些? 2021-04-18 16:29:40 字數2440 閱讀5252. 1樓:匿名使用者. 《世界第一bai等》.《愛拼. 2樓:匿名使用者. 於 www.stdans.com -

#14.台語輕快老歌- 音樂

台語輕快老歌. 播放歌單. 舞女; 追追追; 保庇BOBEE; 船頂的歐里桑; 懷春曲; 歌聲戀情; 惜別的海岸; 跳舞到天光 ... see you 阿羅哈; 人生茶; 愛阮的歌; 麥擱來亂 ... 於 goldensong.net -

#15.不知道從哪裏挖掘出來的清朝閩南語歌,相信你從來沒聽過!

不知道從哪裏挖掘出來的清朝閩南語歌,相信你從來沒聽過! # 有意義但不包含在以上標籤 . 分類建議 ... 歌是彰化黃三元的無錢兄弟影片是電腦上色美國拍的清朝影片. 於 cofacts.tw -

#16.閩南語歌曲Mp3 سمعها

... 《欢喜就好/青龙好汉/情茫茫心茫茫/心愛的不通找别人/初恋》好听的闽南语歌曲大全|| 好好聽請往日的舊夢 ... 【懷舊台語老歌金曲】雨夜花、望春風、港都夜雨. 於 www.sm3ha.com -

#17.35. 有一些老歌的內容可以反映當時臺灣社會所呈現的景況

35. 有一些老歌的內容可以反映當時臺灣社會所呈現的景況,如閩南語歌曲「孤女的願望」,其歌詞大意描寫一個鄉村女孩想到大都市生活的經過:「請借問播田的田庄阿伯啊,人塊 ... 於 yamol.tw -

#18.閩南語歌曲Sd的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

DS影音 台灣歌曲經典老歌老歌記憶卡SD卡音樂隨身碟懷舊老歌閩南語歌曲音樂隨身聽. 折扣$15. 台灣閩南語歌(16G記憶卡750首) $405. 蝦皮購物8lu65snnsm(61). 於 biggo.com.tw -

#19.闽南语歌曲 - 虾米音乐时光机

790首 歌曲 歌手 时长 1 酒后的心声 江蕙 04:25AI 2 金包银 蔡秋凤 03:32AI 3 车站 张秀卿 04:08AI 於 www.lovexiamiforever.com -

#21.台語老歌500首在PTT/Dcard完整相關資訊 - 愛情#小三#出軌 ...

文章推薦指數: 72 %. 投票人數:11人. 台语歌曲经典老歌500首( 闽南 ... 於 hkskylove.com -

#22.新世紀鋼琴台灣民謠30選(簡譜版) (台語/閩南語老歌) - 小新樂器館

新世紀鋼琴台灣民謠30選(簡譜版) (台語/閩南語老歌). 編號:麥書. 定價: NT $360. 特價:NT $342. ☆特價再優惠↘93折○刷卡96折 結帳享93折優惠 (折扣於結帳頁顯示). 於 www.sc.com.tw -

#23.闽南语歌曲经典老歌 - 九酷音乐网

闽南语 经典老歌 · 01. 爱拼才会赢 · 02. 酒干倘卖无 · 03. 浪子的心情 · 04. 难忘的初恋情人(闽南语) · 05. 阿郎 · 06. 爱情一阵风 · 07. 金包银 · 08. 海海人生 於 www.9ku.com -

#24.台語老歌app

Android 用の懷念台語老歌閩南語歌apk 1.5 をダウンロード。 多くのノスタルジックな台湾語の歌は、あなたの最良の選択であります台語歌曲精選-台語老 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#25.【100首】闽南语歌曲《百听不厌的经典老歌》,超好听!

【100首】闽南语歌曲《百听不厌的经典老歌》,超好听!,于2019年05月03日上线,由三手音乐上传。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅, ... 於 www.ixigua.com -

#26.台語懷念老歌100首下載 - 3C資訊王

文章推薦指數: 68 %. 投票人數:16人. 100 Hokkien Songs - 闽南语歌曲100首下载 ... 於 digitalsolute.com -

#27.查詢產品: 閩南語老歌 - 居家網紅推薦指南

小提琴演奏閩南語老歌「港邊惜別」,好哀怨優美!讓我不知不覺想要掉淚! 原始連結:https://youtu.be/LH2KjFVw-wE... 2021-06-07 14:59:04 有2,618 人說讚 ... 於 home.mediatagtw.com -

#29.Category: 闽南语歌曲经典老歌

闽南语 歌曲经典老歌,打包闽南语歌曲经典老歌500首,收录了闽南语经典老歌曲,可以让怀旧的闽南语歌曲爱好者试听! 於 www.52fb.cn -

#30.阿公阿嬤的青春配樂!超懷舊台語熱門金曲152首全紀錄

1. 懷念台語老歌i07搖子調 · 2. 懷念台語老歌a07黃昏的故鄉 · 3. 懷念台語老歌j05天黑黑 · 4. 懷念台語老歌f03水車姑娘 · 5. 懷念台語老歌d08勸世歌. 於 babyqueen32.pixnet.net -

#31.台語歌曲大全-閩南語老歌精選17+ - App Store

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「台語歌曲大全-閩南語老歌精選」。下載「台語歌曲大全-閩南語老歌精選」並在iPhone、iPad 和iPod ... 於 apps.apple.com -

#32.“登陆”台湾青年歌手“云”直播唱闽南语歌:“一上线就下不来”

中新网漳州8月24日电(记者张金川)“三分天注定,七分靠打拼,爱拼才会赢……”随着一首脍炙人口的闽南语老歌《爱拼才会赢》,闽南语歌曲已经声入人心, ... 於 www.taiwan.cn -

#33.風格市集+超美貓空燈區!台北跨年前期第二場系列活動12/4登場

活動還邀請到曾入圍金曲獎最佳客語專輯的歌手徐哲緯到場演出,除了 ... 點歌同歡;歌手詩怡則帶來拿手的閩南語老歌演出,現場將有精彩的歌曲表演。 於 times.hinet.net -

#34.弘音台語 - 台灣點歌王

弘音-提供最新最完整台語新進歌曲歌單,歌號及歌詞查詢,線上聽歌,MV播放。太陽,彭正,好命,蔡秋鳳,水中花,邱芸子,明月心,蔡麗津,一生所求,喬幼,天生一對,張瀛仁, ... 於 song.corp.com.tw -

#35.鳳飛飛唱的台語老歌連結35首目錄@ 夢生(Yuh-ru ... - 隨意窩

昨做鳳飛飛的心肝寶貝完,佇youtube揣著將近一萬條的資料,有看著伊嘛有唱台語老歌,就試看覓會當揣幾條就準幾條,因為佇印象內底,我無聽過伊唱老歌,看影片內底相片 ... 於 blog.xuite.net -

#37.六年級閩南語老歌快閃活動來了 - 宜蘭縣部落格教育平台

時間:3月17日大下課. 地點:前棟川堂. 演出人員:六忠、六孝、六仁、六愛四班全體同學。 歡迎全校師生一起來欣賞六年級的演出。 於 2blog.ilc.edu.tw -

#38.閩南語歌曲經典老歌

閩南語 歌曲經典老歌. 經典國語語歌曲. 想用手機唱閩南KTV嗎?我們從YouTube精心挑選了幾百個高清(4K)與最熱門閩南歌曲同時您也可以看最新的娛樂視頻 ... 於 531347647.instalacioneselectricasard.es -

#39.精品好貨 現*貨臺語老歌閩南語歌曲1544首經典老歌情歌無損 ...

隨身碟使用場景: 汽車•電腦•電視•移動音頻設備,凡有USB接口都可以使用。 購買精品好貨 現*貨臺語老歌閩南語歌曲1544首經典老歌情歌無損音樂好聽的歌送長輩送朋友送 ... 於 shopee.tw -

#40.偶像也愛閩南語:天王天後帶頭,K歌流行閩南語! - 新浪博客

除了那些耳熟能詳的閩南語老歌《浪子的心情》《車站》《針線情》《傷心酒店》外,全國各地的卡拉OK都有數不清的閩南語歌曲在傳唱了,經常逛夜店的朋友 ... 於 blog.sina.com.cn -

#42.台語歌台語老歌經典流行歌曲推薦懷念閩南歌專輯排行榜

台語歌又稱閩南語歌曲,發揚於閩南地區,在台灣,稱為台語歌,男女老少都喜歡唱,台語經典老歌有《愛拼才會贏》、《浪子回頭》、《歡喜就好》、《世界第一等》、《浪子 ... 於 apppage.net -

#43.音樂與影片> 錄音帶> 台語歌曲-這裡買最划算|PChome商店街

PChome商店街嚴選台語歌曲商品,各式獨家下殺折扣不要錯過!您想要的女歌手、男歌手、團體與 ... 絕版錄音帶~李翊君舉得起放落閩南語卡帶無歌詞【布媽雜貨舖】上華唱片. 於 www.pcstore.com.tw -

#45.懷念台語老歌閩南語歌Apk - APKMonk

Download 懷念台語老歌閩南語歌Apk Android App 1.8 fast.tube.twsound.box free- all latest and older versions(1.8,1.7,) apk available. 於 www.apkmonk.com -

#46.十首最好听的经典闽南语歌排行榜十大经典闽南语老歌

你还知道有哪些好听的闽南语歌曲吗?今天小编就为你介绍十首最好听的经典闽南语歌排行榜,一起来看看吧1 爱拼才会赢叶启田爱拼才会赢是叶启. 於 www.phbzj.com -

#47.懷念台語老歌app

懷念台語老歌app. 7 Version einige Bugs behoben und einige Korrekturen angebracht. 台語歌台語老歌經典流行歌曲推薦懷念閩南歌專輯排行榜zzhStudio Taiwanese Old ... 於 2311202123.perspektiva-plus56.ru -

#48.台語歌台語老歌經典流行歌曲推薦懷念閩南歌專輯排行榜Apk

Download 台語歌台語老歌經典流行歌曲推薦懷念閩南歌專輯排行榜2.3.0 APKs for Android - com.intlscapp.tymusic, Created by zzhStudio in Music ... 於 apkplz.net -

#49.台語老歌MP3-便宜商品推薦與商品比價-2021年12月|飛比價格

【台灣出貨】隨身碟SD卡帶歌曲台語音樂經典情歌甜歌老歌視頻mp3無損音質優盤 · 車載cd碟片閩南語台語經典老歌高音質車用mp3大容量歌曲音樂光盤 · 【台灣出貨】 台語1544首 ... 於 feebee.com.tw -

#50.風格市集+超美貓空燈區!台北跨年前期第二場系列活動12/4登場

活動還邀請到曾入圍金曲獎最佳客語專輯的歌手徐哲緯到場演出,除了 ... 點歌同歡;歌手詩怡則帶來拿手的閩南語老歌演出,現場將有精彩的歌曲表演。 於 newtalk.tw -

#52.徐若瑄要開演唱會啦!出道31年首度站上台北小巨蛋開唱

從14歲開始就踏上演藝之路,從日本發展時期的「黑色餅乾」,到去年首次推出閩南語歌曲〈別人的〉,Vivian徐若瑄一路以來也有多首膾炙人口的經典歌曲。 於 www.marieclaire.com.tw -

#54.經典台語老歌閩南語老歌精選集免費下載 | 健康跟著走

100 Hokkien Songs - 闽南语歌曲100首下载(經典懷舊老歌) 十大经典闽南语歌曲(闽南群星... #2 【台語老歌百年 ... 於 info.todohealth.com -

#55.台語- momo購物網

【台語老歌百年精選】372首永世珍藏(24CD附歌詞) · 台語認證考古題 · 閩南語語言能力套書-閩南語競賽、認證最實用工具書 · 【金曲獎的榮耀】原聲原影呈現(江蕙半醉半清醒2VCD). 於 m.momoshop.com.tw -

#56.有哪些超好听的闽南语歌曲? - 知乎

记得小学的时候班里大家都是唱闽南语歌的,有个男生唱《父子情深》唱得特别好, ... 旋律有的哀婉,有的轻快,喜欢听经典老歌的可以试试,从歌词可以看到闽南语系人民 ... 於 www.zhihu.com -

#59.【老歌】專聽國語+台語老歌的APP – 歌詞、MV全都有 - 優雅筆寄

名稱: 懷念台語老歌閩南語歌| Andord載點. ▽歌詞與MV : 播放的時候不僅有歌詞可以跟著旋律變換,而且另有MV播放,更能帶你回 ... 於 0800happy.com -

#60.閩南語歌曲KTV, 臺語老歌MV

Descargar 閩南語歌曲KTV, 臺語老歌MV APK [9 MB] (✓ Gratis) - Aplicación 閩南語歌曲KTV, 臺語老歌MV - Última Versión. Desarrollador: VIZPLAY MEDIA - Package ... 於 apkcombo.com -

#61.台語老歌mp3的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

車載cd碟片閩南語情歌台語大全經典歌曲老歌無損音樂mp3壓縮光盤 ... Rouiy shop 閩南語台語經典老歌汽車隨身碟車載mp3歌曲CD碟片高音質無損車用優盤USB隨身碟9vZx ... 於 www.lbj.tw -

#62.台語懷念老歌100首下載 - 星星公主

100 Hokkien Songs - 闽南语歌曲100首下载(經典懷舊老歌. ... YouTube2018年1月9日· 100首台湾台语闽南语老歌精选( 台语怀念老歌) 好听的台语经典老 ... 於 astrologysvcs.com -

#64.12首台語金曲,打趴現在99%國語流行歌! - 風傳媒

每首經典台語老歌,都滿載台灣人的文化與靈魂、這片土地的生命力,還能有效在聚會炒熱氣氛,以下12首經典台語金曲,若在KTV點唱,絕對是內行人! 於 www.storm.mg -

#65.正版閩南語cd碟片經典老歌臺語金曲大全無損歌曲黑膠汽車載 ...

正版閩南語cd碟片經典老歌臺語金曲大全無損歌曲黑膠汽車載CD光盤| 部分商品規格不同售價不同. 於 tw.bid.yahoo.com -

#66.台语老歌_ 搜索结果

音乐综合【經典老歌】台語歌精選.經典.老歌[好聽.回憶] - 20首最好听的闽南语歌曲推荐( 闽南语很火的,超好听的闽南语经典歌曲) 超好听的闽南经典歌曲合集). 台語歌精選 ... 於 search.bilibili.com -

#68.景行公園「跨年市集」明登場貓空絕美燈飾曝光 - 自由時報

觀傳局說,明天活動還邀請到曾入圍金曲獎最佳客語專輯的歌手徐哲緯到場演出,表演吉他自彈自唱,也開放現場民眾點歌;歌手詩怡則帶來拿手的閩南語老歌 ... 於 news.ltn.com.tw -

#69.閩南語經典老歌還有哪些?(另附30首… - Zzkvs

抖音最火的閩南語老歌歌曲名:愛情的騙子我問你所屬專輯:福建燒酒金曲演唱::陳小雲歌詞:講什麼我親像天頂的仙女講什麼我親像古早的西施講什麼你愛我千千萬萬年講 ... 於 www.festivalmagickal.co -

#70.絕版台語懷念老歌CD - 博客來

商品簡介:100首經典台語讓您聽不完每一首歌都是您最愛聽的歌每一曲都值得您用心珍藏懷念老歌101.一顆紅蛋 江 蕙02.燒肉粽 郭金發03.愛的呼聲 陳盈潔04. 於 www.books.com.tw -

#71.[閒聊] 華燈初上片頭像車禍現場 - PTT 熱門文章Hito

14 F →tinmar: 然後這是時代劇或幾十年前的時空就選個老歌11/30 14:56 ... 74 F 推babysylvia: 中國看不到NETFLIX 再來新馬華人母語是閩南語的超級 11/30 ... 於 ptthito.com -

#73.【Android APP】經典台語老歌閩南語老歌精選集

台語歌詞裡有著創作者的靈魂更擁有對歌頌思想的貼切形容。曲調如此迴盪在耳,是台語歌謠的特色,讓聆聽者體會到那扣人心弦的感觸,落下那一抹溫暖而哀愁的眼淚。 台灣傳統 ... 於 app.yipee.cc -

#74.台語懷念老歌[14](專輯)歌詞- 鄧麗君

鄧麗君( Teresa Teng ):台語懷念老歌[14](專輯),共18首歌詞。專輯歌曲:天黑黑, 燒肉粽, 祖母的話, 勸世歌, 安平追想曲, 三聲無奈, 十一哥, 舊情綿綿, 快樂的出帆, ... 於 www.mulanci.org -

#75.【費玉清】台語老歌專輯‧古早/日洋版 - 愛回憶的老頭兒

費玉清唱台語歌,很容易讓我聯想到鄧麗君也曾有過閩南語專輯發行的過往,兩者給我 ... 從編曲跟曲風聽來,既有新歌的新鮮,又有老歌的熟悉,不過至少確定的是,它絕對 ... 於 allmytreasure.pixnet.net -

#76.全新《絕版台語懷念老歌》CD (經典珍藏黑膠CD黃金版) 100首 ...

100首經典台語讓您聽不完每一首歌都是您最愛聽的歌每一曲都值得您用心珍藏一顆紅蛋、舊情綿綿、飄浪之女、後街人生、思鄉的人、港都戀曲. 5CD 珍藏版. 懷念老歌1 於 www.ruten.com.tw -

#77.閩南語老歌:《天星伴天涯》 很經典,好聽又好看!

閩南語老歌 :《天星伴天涯》 很經典,好聽又好看! 台語經典歌曲. 台語經典歌曲. 功能介紹 閩南語歌手張雪芳個人主頁感謝您的關注! 收錄於話題. 預覽時標簽不可點. 於 www.cnnews.today -

#78.閩南語歌曲mp3 - دندنها

閩南語歌曲mp3 - تنزيل 閩南語歌曲mp4 , دندنها. ... 100首台湾台语闽南语老歌精选台語歌精選Taiwanese Oldies Songs Hokkien Songs 怀念老歌怀念国语金曲. 於 www.dndnha.ru -

#80.經典的懷念台語老歌都在這裡!(Android) - KK3C狂想曲

怕爸媽聽歌聽到忘記關掉的話,可以教他們使用睡眠計時器,時間一到APP就會自動關掉。 old-taiwanese-song-05. APP 名稱:懷念台語老歌閩南語歌 於 kkplay3c.net -

#81.風格市集+超美貓空燈區!台北跨年前期第二場系列活動 ... - MSN

活動還邀請到曾入圍金曲獎最佳客語專輯的歌手徐哲緯到場演出,除了表演拿手的吉他自 ... 歌手詩怡則帶來拿手的閩南語老歌演出,現場將有精彩的歌曲表演。 於 www.msn.com -

#82.台語老歌 - 歌詞

全經典老歌校園歌曲搞笑搞怪歌曲情歌對唱愛拼才會贏-葉啟田7.8分歌詞熱度558萬播放難忘的初戀情人(閩南語)-鄧麗君8.4分歌詞熱度29萬播放碎心戀閩南語-鄧麗君6.6分 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#84.台青直播閩南語歌一上線唱不停

首次登陸後,吳儀君帶著台灣文藝創作團隊入駐福建泉州晉江,以文藝創作為媒介開啟新事業。「最先從閩南語歌曲培訓起步,還涉及演出策畫、唱片製作等項目, ... 於 udn.com -

#85.懷念台語歌APP,回味經典閩南語歌曲- 逍遙の窩 - Wreadit銳誌

或許這些歌不屬於你的年代,但對台語老歌有興趣的人,也可以透過這款APP 聆聽當年的流行歌曲。 軟體簡介: 懷念台語老歌APP 是第三方播放器,使用YouTube ... 於 wreadit.com -

#86.懷念台語老歌閩南語歌- Google Play 應用程式

在過往的時光歲月裏..人生的不同階段中..總有許多的歌曲..伴隨著我們成長 ..帶給我們歡笑..喜悅..陪我們度過那一個個孤單..傷心..難過的日子..經典老歌. 於 play.google.com -

#87.台語老歌500首下載 - 小文青生活

2018年3月26日· 100 Hokkien Songs - 闽南语歌曲100首下载(經典懷舊老歌) 十大经典闽南语...時間長度: 1:18:17 發布時間: 2018年3月26日500首经典老歌! 經典台語歌曲#台 ... 於 culturekr.com -

#88.台語歌有哪些好聽呢?? - Mobile01

最近要去一個老人院做關懷,我們想要唱一些台語歌. ... 還有更多的台語老歌如彼個小姑娘行船的人星星知我心離別的月台票黃昏的故鄉孤女的願望墓仔埔 ... 於 www.mobile01.com -

#89.鄧麗君( Teresa Teng ) - 【 台語老歌珍藏14 】【 台語】

鄧麗君( Teresa Teng ) 歌詞舊情綿綿歌詞安平追想曲歌詞難忘的愛人歌詞難忘初戀的情人歌詞祖母的話歌詞賣肉粽歌詞望春風歌詞三聲無奈歌詞六月茉莉歌詞心酸酸歌詞碎心戀 ... 於 mojim.com -

#90.台語懷舊老歌(40年代) - KKBOX

台語懷舊老歌(40年代) · 苦戀的男性. 洪一峰 · 長崎蝴蝶姑娘. 龍安麗. L · 人客的要求. 林翠萍 · 落葉時雨. 陳雁君 · 媽媽請你也保重. 林翠萍 · 悲情的城市. 於 www.kkbox.com -

#91.懷念台語老歌閩南語歌隱私權政策 - banner.tw

非常感謝您使用「懷念台語老歌閩南語歌」(以下簡稱本軟體),為了讓您能夠安心使用本軟體的各項服務,在此向您說明本軟體之隱私權保護政策,以保障您的權益,請您詳閱 ... 於 myapps2017.banner.tw -

#95.老歌「一剪梅」最近很夯,就一起唱吧! - Rti 中央廣播電臺

自11月1日起至明(2022)年2月28日止,實施冬季頻率,造成不便,敬請見諒。 閩南語節目頻率更改通知. 於 www.rti.org.tw -

#97.鳳飛飛台語老歌珍藏13 【閩南語卡帶二手】 - 旋轉拍賣

在南投縣(Nantou),Taiwan 購買鳳飛飛台語老歌珍藏13 【閩南語卡帶二手】. 鳳飛飛台語老歌珍藏13 【閩南語卡帶二手】 ... 於 tw.carousell.com -

#98.景行公園風格市集晚上遊貓空燈區美不勝收 - 自立晚報

活動還邀請到曾入圍金曲獎最佳客語專輯的歌手徐哲緯到場演出,除了表演 ... 開放現場民眾點歌同歡;歌手詩怡則帶來拿手的閩南語老歌演出,精彩的歌曲 ... 於 www.idn.com.tw