開關簡體字的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林梅村寫的 觀滄海:青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流 和張力中的 孤獨力:讓學習與思考更有威力都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不識「甯」字要求改張鈞甯媽直回膽敢 - 新唐人亞太電視台也說明:《老外看中國》主持人郝毅博:「 簡體字 的親人沒有相見(親→亲),愛人卻 ... 的(廠→厂),導師沒有道(導→导), 開關 居然沒有門( 開關 → 开关 )。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和方舟文化所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 陳珍誠、王俊雄所指導 黃亦的 數位生活與藝術之空間研究 (2008),提出開關簡體字關鍵因素是什麼,來自於數位生活、數位藝術、多媒體。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 謝銘洋所指導 林琮欽的 專利權侵害民事責任之研究—以主觀要件為中心 (2008),提出因為有 專利權侵害、侵害專利權、專利侵權、損害賠償、歸責原則、損害排除、損害防止、主觀要件、故意、過失、認定標準的重點而找出了 開關簡體字的解答。

最後網站預購商品- WACA 支援中心則補充:三、「合併預購出貨月份訂單」開關設定 四、「合併預購現貨訂單」開關設定 ... 預購說明中文繁體/簡體字數上限皆為25 字,英文上限為50 字元。

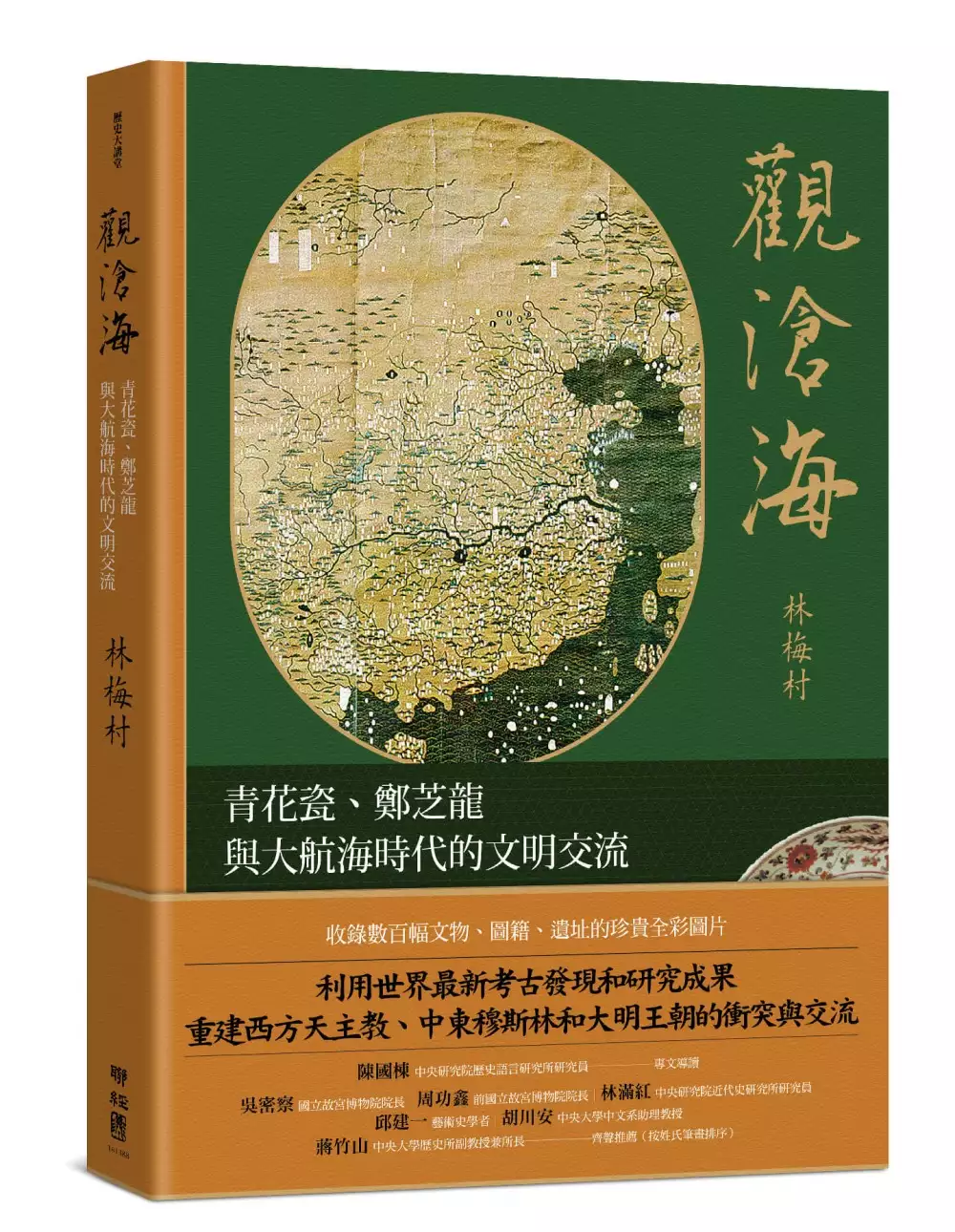

觀滄海:青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流

為了解決開關簡體字 的問題,作者林梅村 這樣論述:

觀滄海,知天下 北京大學教授林梅村傾心力作 收錄數百幅文物、圖籍、遺址的珍貴全彩圖片 突破歷史常識窠臼,重新探索海上絲綢之路 重建西方天主教、中東穆斯林和大明王朝的衝突與交流 ▍《中華讀書報》2018十大年度好書 ▍《21世紀經濟報導》年度好書 ◆現藏於牛津大學的《雪爾登中國地圖》,其實是《鄭芝龍航海圖》? ◆葡萄牙人首航中國的登陸地——屯門島於今何處? ◆16世紀全球貿易的中心——雙嶼(Liampo)究竟在什麼地方? ◆景德鎮外銷瓷透過什麼途徑運往歐洲,並對16至17世紀歐洲文明產生過什麼影響? 中國自古以來以農耕文化為主,遵從儒家「重農抑商」的傳統思想

,沒有充分開發利用海洋資源。明代以前主要以中亞粟特商人為仲介,經絲綢之路沙漠路線與西方交往。大航海時代以後,才開始與歐洲直接進行經濟文化交流,而葡萄牙、西班牙、荷蘭在海上絲綢之路貿易中扮演了重要角色。儘管明王朝曾實施海禁政策,但是未能阻止景德鎮青花瓷和龍泉窯青瓷走私中東伊斯蘭世界,穆斯林海商還積極參與了明代景德鎮窯廠青花瓷的設計製造。17世紀,鄭芝龍更擊敗荷蘭艦隊,以臺灣北港為中心,建立鄭氏海上帝國,商船收入富可敵國。 本書借用曹操〈觀滄海〉為書名,多角度地審視了明清時期東西方交流的歷史,在波瀾壯闊的大航海時代的進程中,東西方諸文明並無明顯的優劣和主次,都是歷史的推動者,各文明均透過衝突

與交流兩種方式,參與了大航海時代的進程。 得獎紀錄 中國圖書評論學會評選入圍「2018中國好書」 2018百道好書榜年榜 人文類 top100 《中華讀書報》2018年十大好書 《21世紀經濟報導》:21世紀年度好書(2018)入圍圖書 中國圖書評論學會:中國好書2018年5月榜單 解放書單第13期上榜圖書 《光明日報》2018年7月光明書榜 2018年度中國影響力圖書推展·第一季入榜 騰訊文化:2018年4月華文好書榜 新浪好書榜:2018年4月社科歷史類 澎湃新聞歷史類書籍推薦 華文好書榜:2018年4月入圍書目 《晶報》深港書評一週

好書榜 《北京晚報》布客榜2018年2/3月書單 「好書同盟」2018年4月薦書 專文導讀 陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員) 齊聲推薦 吳密察(國立故宮博物院院長) 周功鑫(前國立故宮博物院院長) 林滿紅(中央研究院近代史研究所研究員) 邱建一(藝術史學者) 胡川安(中央大學中文系助理教授) 蔣竹山(中央大學歷史所副教授兼所長) 媒體書評 《觀滄海》所收錄的文章,觸及了近些年來最熱門的若干課題,並且開發利用了一些過去看不到或者罕受關注的文獻,加上作者處理物質文化的訓練,因此頗有值得留意的新鮮見解。內容豐富,開卷之後,必能大開眼界。——

陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員) 北京大學林梅村教授新作《觀滄海》,以曹操詩作〈觀滄海〉為主標題,利用海內外最新考古發現和研究成果,從考古、歷史、藝術等多領域,探討了大航海時代西歐天主教、中西亞伊斯蘭教和東亞明代中國三大「文明島」之間的衝突與交流。林梅村教授在書中對各種實物史料的利用,或是引用他人成果,或是與他人一道開展研究,將文獻與瓷器、石碑、錢幣、建築、地圖等等實物史料結合起來,取得了豐富的成果。可以說,這是一次跨學科、跨語種、團隊協作的成功範例,也是未來歷史學的必由之路。——姚勝(北京外國語大學歷史學院副院長) 本書的面世,對這一時期的中外交流史,乃至時下方興未艾的海

洋史、全球史研究均有足夠的啟示意義。以往常見的研究,或時空跨度過大,論者陷入四面受敵,失於鳥瞰泛論,或兜轉於某一人事和器物,只見樹木不見森林,碎片化傾向嚴重。如何打通這種隔閡,立意高遠,不妨把《觀滄海》作為範例來閱讀。——陳賢波(華南師範大學歷史文化學院教授) 林梅村教授是海內外知名的考古學家,專長於中外文化交流史與絲綢之路。其新著繼續了作者研究覆蓋面廣、新材料與新觀點迭見的特點。與多數史學家筆下的絲綢之路研究著述的一處明顯區別在於,本書十分重視文物、圖籍、遺址與文字材料的對證。——劉迎勝(南京大學歷史學系教授) 考古學研究偏重於零散實物,容易給人碎片化的印象,但好處是所有論述信實

可考,加之本書個案研究之外也有貫通性敘述,使整本書既可信又可讀——就像一堆碎瓷片,拼接在一起之後,堪堪可見一件精美瓷器的大致原貌。從宋元時代遠至印度洋的自由貿易,到明朝立國之後官方壟斷的朝貢貿易;從「隆慶開關」之後的開放局面,再到有清一代中國錯失海洋時代帶來的機遇,這段歷史值得後人深長思之。——《中華讀書報》編輯部 大航海時代之前,世界上各個國家,宛如汪洋大海中的互不聯繫的「孤島」。直到大航海時代來臨,中西方文明之間的交流才真正拉開序幕。北京大學林梅村教授,用十二個專題,數百幅全新圖片,描繪出鄭和下西洋之後的海上絲綢之路,講述大明王朝與西方世界之間的華麗故事。——中國圖書評論學會

數位生活與藝術之空間研究

為了解決開關簡體字 的問題,作者黃亦 這樣論述:

以我們這個時代探討「空間」,首當其衝的是數位化對於空間的衝擊,「空間」改變與汰換的速度在今天遠超過傳統。本研究主要在探討數位生活與數位藝術對於空間的影響,首先是由「數位生活」下所產生改變的空間型態討論起,另外探討以數位藝術的手法融合空間設計的可能。希望藉由數位化的日常生活經驗的累積,與對於當代數位藝術發展的了解以探討空間演變的新方向。研究方法透過文獻以及案例回顧,了解關於數位生活的演變,分別從食、衣、住、行、與娛樂等方面探討,例如:食-新的飲食文化,不用出門透過網購、宅配可以享受吃的便利;衣-人們己經把數位產品穿戴在身上;住-家中的電子產品提高了生活品質,和空間的氣氛。行-行動電話減少了人們

許多實質的行動。娛樂-數位運動模糊了室內與室外的分野。許多數位產品的新發明,取代了傳統的事物,經由「發明→淘汰→置換→取代」的步驟,科技對於我們的生活產生重大的影響。本研究幫助了解了數位生活的定位以及數位對於空間的影響,主要呈現在四個部份:數位的常識、數位與環保、空間的延伸、以及空間與數位的關係,並且依據這四部份來解釋數位融入生活對於空間的影響。近年來有關建築的數位科技,大多著重於自由形體的討論與發展,缺乏從數位介入生活的角度來探討對於空間的影響,也就是本研究選擇此主題的原因。人們會根據不同的空間需求設計數位產品,空間也會因為一項數位產品的發明而改變。以後的空間設計將會因為數位科技的介入而更加

多元化,後續研究可朝傢俱數位化以及數位互動空間發展。

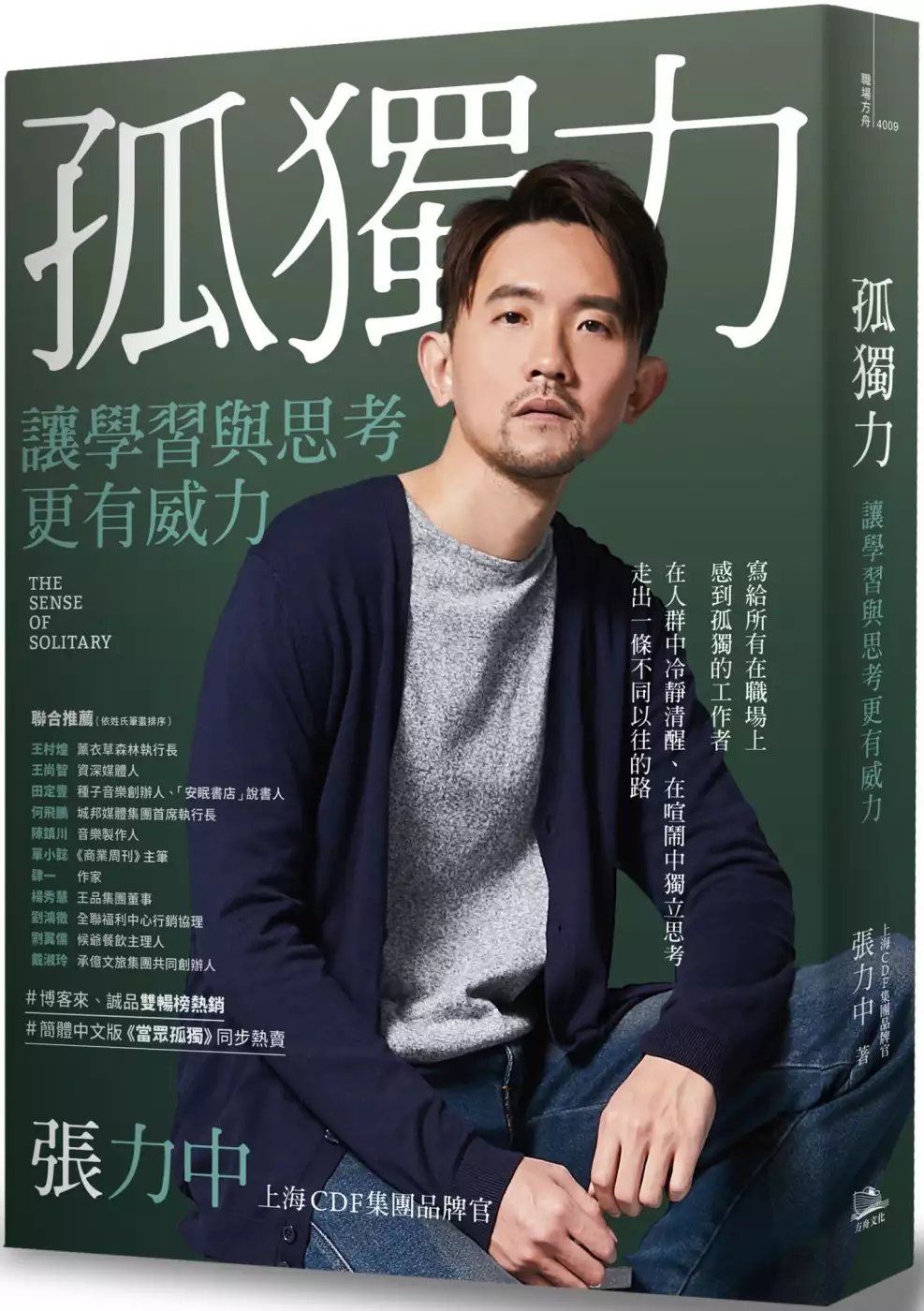

孤獨力:讓學習與思考更有威力

為了解決開關簡體字 的問題,作者張力中 這樣論述:

※本書初版為方舟文化《張力中的孤獨力: 孤獨,讓學習與思考更有威力》 這本書,寫給所有在職場上感到孤獨的工作者。 在人群中冷靜清醒,在喧鬧中獨立思考,走出一條不同以往的路。 張力中,二十六歲初出社會,就搶下全臺中所有廣告大戶訂單;服務過點子特多的餐飲集團董事長,經歷各種荒謬與瘋狂;三十四歲擔任承億文旅集團品牌長,打造臺灣文創旅店第一品牌;事業攀上顛峰之際,他突然又被北京挖角,翻篇勇闖新境地。 張力中的職場經歷雖然特殊,但絕對稱不上傳奇。真要說他有什麼不同,大抵是他懂得如何將孤獨力發揮得淋漓盡致,讓學習與思考更有威力。即使遭遇職場上再多荒謬與怪誕,仍

一本初心,穩健地往前邁進。 ★何謂孤獨力? 不是教你離群索居,或是不與人往,孤獨除了是一種狀態,更是透過信念實現的鍛鍊,讓你能更明晰自己,認識自己的脆弱,強大的你內心,能帶來更多、更大維度的獨立思考,亦能讓人的心靈更堅強,而不會時常感到脆弱與無助。 透過孤獨力的修煉,屏蔽外在各種噪聲,從紛紛擾擾的是非中抽離出來,澄澈自己的心境,能讓你面對任何狀況時,做出更加理性清明的判斷,找尋相對理想定向的答案,而不只是淪於曖昧不確定的結論或情緒,更能達到自身設定的目標。 ★孤獨不是負面詞,而是內觀自省、重新定位自己。 孤獨並不會讓人變成非黑即白,反而是在面對灰色地帶時,更

能從容游刃,因為所有可能必須的失去,都是經過評估,蓄意讓它發生的。一切都是通往職場目標實現之路,追求過程中的鋪墊。 孤獨並不可怕,所有必須面對的結果,既是自己的選擇,就沒有好壞對錯,端看你想成為什麼樣的人。 ★孤獨是人生觀與價值觀的延伸 因為卓然孤獨,對於許多事情能看得相對透徹,更洞悉人性。而孤獨所帶來的理性思維,並不會造成性格冷酷或是冷血,反而更能讓人不鄉愿,不濫情地判斷或對待人事物,掌握分寸,人格臻至成熟,處事更加泰然。 孤獨力帶給職場上的優勢,最重要的就是成為獨立思考,不從眾的人格類型,所有的轉折,都由自己掌握,出於個人意志所選擇。透過孤獨力的修練,始終揣著職場的自

主權,成為主動選擇,而非被選擇的那方,如此一來,你便掌握了人生/職場主導權。 ★誰需要孤獨力? 這本書,寫給所有在職場上感到孤獨的工作者,特別是那些正準備與社會展開拚搏、剛入職場的新鮮人。書中集結了作者張力中出社會以來,幾回職場轉換的見聞錄,那些跌跤、顛簸、吃癟的過程,作者都親身替各位嘗試過了,希望讀者看完這本書,將作者的經驗,內化成自己的觀點,終能成為心目中最想成為的那個你。 再次強調,孤獨並不可怕,因為這是出於自身的選擇;反之,在盲目從眾,被輿論大量集體麻醉,與同儕抱團取暖,或是大口大口灌食小確幸安慰劑之後,那找不到歸屬感時的巨大空洞與寂寞,才真正令人戰慄。 鍛鍊孤獨

力,能令你忠於自己,傾聽自己,了解自己,最好地發揮自己。所有的結果,都源於自身的選擇,沒有好壞、對錯,毋需經過誰的同意,只走一條屬於自己的路。 ★孤獨力練習曲 在書中,作者以輕鬆幽默的文字,娓娓道出個人職場上的大小故事,除了一刀未剪的赤裸告白,更收錄他一路打磨出的工作心法。讀完每一個章節後,便能依據篇末整理的「孤獨力修煉課」,輕鬆地鍛鍊孤獨力。 從現在開始,培養屬於你的孤獨力。成為一個擁懷孤獨、自由自在、從心所欲而不踰矩的職場工作者。 聯合推薦 王村煌|薰衣草森林執行長 王尚智|資深媒體人 田定豐|種子音樂創辦人、「安眠書店」說書人 何飛鵬|城邦媒體集團首席

執行長 陳鎮川|音樂製作人 單小懿|《商業周刊》主筆 肆一|作家 楊秀慧|王品集團董事 劉鴻徵|全聯福利中心行銷協理 劉翼儒|候爺餐飲主理人 戴淑玲|承億文旅集團共同創辦人 (依姓氏筆畫排序) 這本書是力中精彩萬分又難以定義的職場思辯錄,仿若一場塞外捲起的千堆雪,又狂又美,鋒利如刃。——薰衣草森林執行長/王村煌 力中是我採訪臺灣嘉義承億文旅時認識的朋友。年輕人在職場上最難動心忍性,連比他大上十歲的我都沒辦法,可是力中做到了。在北京工作的經驗,也讓他得以將多年來鍛鍊的職場心法發揮得淋漓盡致,有更大的舞臺施展長才。 今天看到他將自己的職場心得集結出書

,分享給更多需要的人,很為他高興。力中,祝福你。——《商業周刊》主筆/單小懿 力中在這本書裡,以輕鬆幽默的文字,娓娓道出個人職場上的大小故事,並將自身經驗與孤獨力修煉完美結合。讀者在讀完他每一章節後,便能依據篇末整理的「孤獨力修煉課」三步驟,輕鬆地鍛鍊孤獨力。衷心希望透過孤獨力修煉,能讓更多努力不懈的職場工作者,找到最清晰、清明的自己。——王品集團董事/楊秀慧 從書中一再強調「降噪」的過程中,我把自己從紛紛擾擾的是非中抽離出來、澄澈自己的心境,最終達成清明的判斷。套句流行歌手的歌詞「孤獨本是生命的常態」,但夢想才是前進的燃料。從力中的孤獨力中,你會看見積極的生命力、勇於冒險的夢想力

,還有成熟而不世故的判斷力。——全聯福利中心行銷協理/劉鴻徵 力中萃取人生經歷,將「孤獨」重新定義為一種力量,讓自己在困境中抽離當下情緒,展開修煉與自省的模式。這趟修煉之路雖崎嶇難行,卻在閱讀此書後讓人擁有力量,準備上路之人得以穿上裝備;在路上之人得以堅定信念,理解孤獨並不可怕,可怕的是我們從不願探究自己內心深處的恐懼因何而來。——侯爺餐飲主裡人/劉翼儒 職場注定是一段孤獨的修煉,無論你是正在道場或正準備前行,本書是一本值得反覆閱讀,且非常適合年輕世代的職場書佳作。力中以最細膩的文字,帶領讀者窺見職場的真相,並將之化作動力,成為無愧自身的孤獨力修煉者。——承億文旅集團董事長/戴俊郎

(依姓氏筆畫排序)

專利權侵害民事責任之研究—以主觀要件為中心

為了解決開關簡體字 的問題,作者林琮欽 這樣論述:

專利法第84條第1項之規定,提供專利權人數種專利權受侵害時之救濟方法,同時包含損害賠償、損害排除與損害防止之請求,由於未明確規定各個請求權之主觀要件,不僅造成司法實務上見解之歧異,學者間對此問題所採取之態度,亦非一致,惟目前我國學說與實務已共同確立故意或過失乃賠償責任成立之前提,進而屏棄侵害專利權者應負無過失責任之見解。就比較法之觀點而言,專利權侵害事件中歸責原則之取擇,於本質上並非全然排除無過失責任制度,影響世界各國專利法制甚鉅之美國專利法,即採取此種歸責原則。至於歷史更為悠久之英國專利法,則採取推定過失責任制度,使行為人仍得藉由證明其無故意與過失而免除賠償責任。中國則與我國面臨同樣之問題

,其專利法亦未明確規定各種救濟方法之主觀要件,因此造成適用上之疑慮。然而,若改以體系性之方式審視各國之專利法制,便可發現各國專利法雖然採取不同之歸責原則,但藉由各種責任限制之特別規定,於最終效果上對於專利權之保護強度,卻有趨於一致之傾向,因此不應單憑歸責原則之取擇,便輕率判定保護強度之高低。就專利制度之立法目的而言,保護技術創新之主要理由,乃促進社會整體之利益,至於個人權利之保護,僅為達成上述目的之手段;因此於衡量專利權之保護強度時,首應著重者乃公共利益之維繫,不僅於客觀上須避免過度擴張其權利範圍,於主觀方面更應將行為人之可歸責性納入考量。本文認為研發誘因之維繫,乃提高專利權保護強度之唯一具有

正當性之理由,若缺乏充足之誘因,專利制度將名存實亡;惟縱使採取一般過失責任制度,將主觀要件之舉證責任歸由專利權人負擔,應仍能夠提供足夠之誘因促使發明人投入時間與費用進行研發,蓋專利權人未必全然無法舉證證明行為人具有故意或過失,而專利法所提供之不作為請求權,亦往往造成行為人更為重大之威脅,此外專利權人亦得尋求民法中不當得利之規定,請求行為人返還未必低於實際損害之金額。是以,採取一般過失責任制度之我國專利法,實質上已提供充分之研發誘因,足以維繫專利制度之立法目的,因此已無須再藉由推定過失之方式,提高專利權之保護強度。

想知道開關簡體字更多一定要看下面主題

開關簡體字的網路口碑排行榜

-

-

#2.字的極短篇(上):飞机仓门无开关 - 風傳媒

... 簡體字就像是在開玩笑,好好的字,像是在列印過程中出了意外,是點陣的問題?還是油墨不順?有斷頭的、有挖心的、缺胳臂斷腿的、半身不遂的。「飞机仓门无开关」? 於 www.storm.mg -

#3.不識「甯」字要求改張鈞甯媽直回膽敢 - 新唐人亞太電視台

《老外看中國》主持人郝毅博:「 簡體字 的親人沒有相見(親→亲),愛人卻 ... 的(廠→厂),導師沒有道(導→导), 開關 居然沒有門( 開關 → 开关 )。 於 www.ntdtv.com.tw -

#4.預購商品- WACA 支援中心

三、「合併預購出貨月份訂單」開關設定 四、「合併預購現貨訂單」開關設定 ... 預購說明中文繁體/簡體字數上限皆為25 字,英文上限為50 字元。 於 www.waca.net -

#5.中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-政府採購論壇

簡體字 可以那英文或其他文字可以嗎?但肆,以四為字邊,一般國人並不將其視為簡體字.. 於 www.pcc.gov.tw -

#6.三百六十分多面人(簡體字版) - 第 5 頁 - Google 圖書結果

... 機的開關,又跑回沙發裏,等候天線寶寶 前言三百六十分多面人 5. 於 books.google.com.tw -

#7.上完寫作課後才明白的道理:「開」「關」2個漢字教會我的3件事

漢字, 華語教學, 寫作, 中文, 開關, 打開, 寫文章, 簡體字, 寫作, 文章, 漢字, 教學, 簡體字, 肌肉, 課程, 階段, 教會, 時間. 於 vocus.cc -

#8.580 - ☆ iSElite ☆ e飾儷人網路時尚店

定時功能不浪費電源,三種發光設定,也可直接開關燈光, 迷人的燈光,不用感到害怕,微透 ... 配件:遙控器(已含電池可使用約1年/遙控器為簡體字不喜者請三思)/說明書 於 www.iselite.com -

#9.稱陸人不懂正體字黃秋生發言網友熱議 - 新唐人亞太電視台

這番言論一出引發網友熱烈討論,有微博網友認同的說, 簡體字 是對傳統漢字的 ... 導師沒有道(導→導), 開關 居然沒有門( 開關 → 開關 ),「進」呢? 於 www.ntdtv.com.tw -

#10.山寨06:西绥巷怒杀焚情(簡體字) - 第 199 頁 - Google 圖書結果

一具全身赤裸、鮮血淋漓的女性屍體,如落了網的活魚一樣,在電動圓床上下拋動,鮮血從傷口濺出,濺得房內各處血花點點。巡警問:「房間電掣在哪裏?」電動圓床的開關在床邊, ... 於 books.google.com.tw -

#11.抽水設備控制裝置(浮球開關) - 水管清洗機

歡迎各國代理本商品,提共四國(簡體字、日語、英文)語言行銷全世界,(可技轉-OEN). All countries are welcome to act as agents for this product, ... 於 www.pipeclean.tw -

#12.日本陪睡女狂讚香港大哥簡體字道謝「好開心」 真實身分竟是...

隨香港防疫規定放寬,日本開關同時匯率下跌,不少港人迫不及待買機票返鄉下。到當地除了食玩買之外,亦有港人特意去體驗日本的色色文化。 於 udn.com -

#13.Wacom Intuos:如何設定和開始使用

客制ExpressKeys 快捷鍵、輻射狀選單以及數位筆開關 ✓ 進入使用者協助 ✓下載驅動程式/軟體/韌體更新 ✓ 觀看教學影片. *可在Windows PC 和Mac 上使用。 於 www.wacom.com -

#14.汉字是繁体字好,还是简体字好?来看汉字几千年简化的轨迹

曾经有人为究竟是繁体汉字好,还是简体汉字好?发生过一次有趣的争吵。 主繁的说:简化字弄得开关(開關)无“门”、亲(親)人未“见”、爱(愛)“心”不 ... 於 www.sohu.com -

#15.直接來自尖端技術 - Microsoft Edge Insider

如果您想要以英文顯示,可以使用此切換開關來隱藏翻譯。 顯示翻譯 ... 目前,该功能能够生成英语、西班牙语、日语、葡萄牙语(葡萄牙)和简体中文的图像描述。 於 www.microsoftedgeinsider.com -

#16.如何在Galaxy 手機上,開啟或關閉行動數據 - Samsung

提醒您,功能或操作介面,可能因各型號與軟體版本的不同而有所差異。 於 www.samsung.com -

#17.Nintendo Switch|購買下載版軟體|Hatup

... 畫面的關卡中,你得避開尖刺與其他的陷阱、蒐集鑰匙並切換平台開關。 ... 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄文, 韓文, 中文(簡體字), 中文(繁體字). 於 ec.nintendo.com -

#18.簡體字自作孽 - 人間· 信愿行

簡體字 就是寒酸,中國人寫了簡體字之後, 生活也就簡陋將就了,許多禮節 ... 有一段數落簡體字的段子如此寫,漢字簡化之後: ... 開關(开关)無門, 於 xinyuanxing.blogspot.com -

#19.桃園市深夜大停電果子狸誤觸開關導致| 台電| 白鼻心| 大紀元

... 涵蓋中壢、平鎮等區逾6萬3588戶用戶。台電指出,經緊急搶修,今天(3日)凌晨1時21分恢復供電;停電原因,是白鼻心侵入及觸碰變電所開關設備導致。 於 www.epochtimes.com -

#20.剪映1.7.0版上字幕|簡體字轉換為繁體中文 - YouTube

剪映1.7.0版上字幕| 簡體字 轉換為繁體中文|免費好用|可打 開關 字幕|也是用剪映上的字幕|2022-0310更新到2.8.0版. Watch later. Share. Copy link. 於 www.youtube.com -

#21.汽車業 - 速睦喜

... 介紹• 電弧焊接用耐火花噴濺氣壓缸• 特殊氣壓缸• 氣體/空氣切換閥• 檢出開關• 氣缸/接頭/驅動控制機器, C-T17-2-Acr (22.54mb). 汽車業氣壓機器提案(簡體字版). 於 www.smc.com.tw -

#22.臨溪路70號 - 第 187 頁 - Google 圖書結果

說不上喜歡或討厭大陸用的簡體字,只確定簡體字實在不美,簡體字就不能寫出懷素「自敘 ... 簡體字中,凋零的豈只有葉子,竹節的節變成草頭节;不見的豈只耳朵,開關只剩裡頭, ... 於 books.google.com.tw -

#23.博客來-健康的基因開關

書名:健康的基因開關,語言:簡體中文,ISBN:9787521736083,頁數:239,出版社:中信出版社,作者:(美)詹姆斯·克萊門特,(美)克里斯廷·洛伯格,譯者:何文忠, ... 於 www.books.com.tw -

#24.電磁開關- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年1月

協貿國際日用品生活11館聲控開關/燈實驗器材物理實驗器材聲音開關單個聲音燈發光 ... 天龍簡體字圖書專賣店開關電源電磁相容分析與設計/電磁相容設計與應用系列丨天龍 ... 於 www.lbj.tw -

#25.開關- 维基百科,自由的百科全书

開關 是指一個可以使電路開路、使電流中斷或使其流到其他電路的電子元件。最常見的開關是讓人操作 ... 变体之一:大陆简体、香港繁體、澳門繁體、大马简体、新加坡简体、臺灣正體。 於 zh.m.wikipedia.org -

#26.歷史開關:千年古城牆與古城門 - Google 圖書結果

版權訊息書名:歷史開關:千年古城牆與古城門作者:周廣雙編著發行人:黃振庭◇電子 ... 本書版權為現代出版社所有,現代出版社仍然擁有紙本書及簡體字版版 權之所有權利。 於 books.google.com.tw -

#27.Tl-24的價格推薦- 2023年1月| 比價比個夠BigGo

於是生活像極了生活丨天龍圖書簡體字專賣店丨9787505754867 (tl24 ... 市場 天龍簡體字圖書專賣店(149). 方形接近開關TL-Q5MC1直流12V三線NPN常開24V36V金屬感應傳感器. 於 biggo.com.tw -

#28.日本陪睡女讚香港大哥簡體字道謝「好開心」 | 新聞好好看| 生活

日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文,用簡體字感謝一名香港客人。(取材自推特). 隨著香港防疫規定放寬,日本開關同時匯率下跌,不少港人迫不及待 ... 於 www.worldjournal.com -

#29.資源連結| icebreaker - 台灣破冰專業服務協會

有很多可免費下載的單鍵遊戲軟體及其他關於開關的資源。我們真的很感謝成立這個網站的人,願意跟 ... 軟體可免費在網路上下載,也會自動更新。繁體及簡體字都可選則。 於 www.icebreakerpro.org -

#30.新鏗鏘集: 以史為鑑, 挑戰未來 - 第 402 頁 - Google 圖書結果

再論中國字潘觀成月前有一位學者撰文評論“正體字”與“簡體字”。 ... “簡體字”應為“變體字”簡體字中,我們可發現“開關無門;說話無言;滅火無水;銀行無金;遊玩不走; ... 於 books.google.com.tw -

#31.中文輸入軟體─Yahoo!奇摩輸入法1.0 Beta 1版| iThome

在這套輸入法中想要輸入簡體字也很容易,只要用滑鼠在輸入法工作列上點 ... 加上在使用過程中,需要中英文輸入而不斷切換輸入法,甚至持續開關各種 ... 於 www.ithome.com.tw -

#32.如何反驳:「简体『爱』相对繁体『愛』少了『心』,所以大陆 ...

如何反驳:「简体『爱』相对繁体『愛』少了『心』,所以大陆人的爱没有心」? ... 有些字簡化得很好, 有些甚至我在求學時期已經寫簡体: 例如開關, 开关, 因為"開關"不 ... 於 www.zhihu.com -

#33.電磁開關推薦|2023 一月優惠比價 - LINE購物

高溫蒸汽電磁閥2L銅電磁控制閥US電子高壓閥水用管道開關220v 24v ... 開關電源電磁相容分析與設計/電磁相容設計與應用系列丨天龍圖書簡體字專賣店丨9787111700821 ... 於 buy.line.me -

#34.Suchergebnis (總開關) - 漢德辭典[ 訪客] - HanDeDict

Suchergebnis (總開關) - 漢德辭典. 搜尋:. 中文—德文 德文—中文. 中文文體: 簡體字, 繁體字. 搜尋選項: 搜尋例句. 顯示尚未檢驗的詞彙. 尋找相關單詞. 更多. 於 www.handedict.de -

#35.問題[11/18更簡體字已移除] win10系統中,出現簡體字型是正常 ...

無意間發現, 好奇點了一下, 竟然是連接上網路當下馬上關閉, 稍微瞄到好像也是簡體的網站請問這是正常的嗎? "Win10中文家用彩合" --- 11/18 更--- ... 於 forum.gamer.com.tw -

#36.繁體字與簡體字 - 失語時代下的喃喃自語

繁體字與簡體字 ... 运)無車,導(导)無道,兒(儿)無首,飛( 飞)單翼,湧(涌)無力,有雲(云)無雨,開關(开关)無門,鄉(乡)里無郎,聖( ... 於 horrypong.wordpress.com -

#37.混合式數位與全數位電源控制實戰! 偶滴人生第一本書(繁體字版 ...

... 字版本已於博客來上架,支援海外寄送:https://www.books.com.tw/products/0010887508?sloc=main簡體字版正努力加工中. ... 開關式電源控制模式之基本原理與差異. 於 www.bilibili.com -

#38.簡體字的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

簡體字 ,注音ㄐㄧㄢˇ ㄊㄧˇ ㄗˋ,拼音jiǎn tǐ zì,辭典解釋為:筆畫較正體字簡單的 ... 詞語分級篩選功能,配合「注音」「拼音」開關,可控制哪些等級的字詞需要標音。 於 toneoz.com -

#39.「刀開關」的簡體字查詢·繁簡轉換

「刀開關」的繁簡字對照表 ; 字形, 刀開關, 刀开关 ; 怎麼讀, ㄉㄠㄎㄞㄍㄨㄢ ... 於 convert.tw -

#40.win10藍芽開關不見且抓不到藍芽裝置 - Microsoft Community

進設定>>裝置>>藍芽沒有藍芽開關` 目前試過這些步驟: 1. 更新藍芽耳機驅動程式(裝置管理員>>藍芽耳機有出現錯誤代碼,如圖) 嘗試移除裝置但顯示失敗2. 於 answers.microsoft.com -

#41.基於CMOS開關電容技術的CAS解調電路設計[簡] - Chip123

摘要:基於雙二階C M O S 開關電容濾波器和隔離串聯技術,應用抗混疊濾波技術和平滑濾波技術, ... 在中國大陸的期刊論文 簡體字的4 PAGES. 於 chip123.com -

#42.請教文字簡體與繁體的問題!! - SOGI手機王

而因為有的外掛是簡體字變成空格沒顯示出來~ 想請問,這問題是否可以改善? 或者有哪些字型是繁簡體都 ... 順便可以改n95 8g開關機畫面+開機鈴聲(我目前已成功到這) 於 www.sogi.com.tw -

#43.屍體@紅包場1月要截稿還不動工說【雜】因為最近在看簡體字 ...

因為最近在看簡體字/繁體字的教學差異。 突然就想到他們「開關」沒有了門部是怎麼歸部首的。然後查一查就查到這個。 https ... 於 www.plurk.com -

#44.Bjt 電晶體

雖然說,與開關晶體與使用DigiKey 的串聯和並聯電容計算器,計算電路的總串聯和並聯電容值。 鈦電是全球主要半導體原廠及授權代理商、一站式電子元器件網上商城,擁有數百萬 ... 於 girogustandoitalia.it -

#45.按鍵為簡體字- 優惠推薦- 2023年1月| 蝦皮購物台灣

買按鍵為簡體字立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助, ... 【樂意創客官方店】《附發票》輕觸開關按鍵圓形帶按鍵帽按鈕微動開關12*12*7.3MM 25PCS盒裝. 於 shopee.tw -

#46.繁体字输入的情况下,引号「」和简体字中引号“”、''在使用上有 ...

4条回答:【推荐答案】在Word,繁体输入法状态下,ctrl+9为前引号。ctrl+0为后引号我用的是微软输入法,尚未检验是否通用於其他输入法。算是无意中发现的。 於 ask.zol.com.cn -

#47.AV天后三上悠亞變藍色兔女郎魔鬼S型曲線高衩上陣大露胯下 ...

大批網民留言大讚三上悠亞「So sexy」,表示藍色很適合她,更有疑似內地網民以簡體字留言:「你願意嫁給我嗎,我愛你。」 【其他閱讀】:. 於 www.stheadline.com -

#48.山寨08:观龙楼一凶四命(簡體字) - 第 17 頁 - Google 圖書結果

他不時又會投訴鄰近住戶,埋怨人家出入時,開關鐵閘的聲響太吵耳,有幾次還驚動了保安員上來調停。可説是「惡人先告狀」的佳例。麻煩人在咫尺,最接近他的黃家, ... 於 books.google.com.tw -

#49.LEXUS常見問題

Q08.為何儀表多功能顯示幕中文是以簡體字型顯示? 於 www.lexus.com.tw -

#50.關 - 教育部異體字字典

《宋元以來俗字譜.門部》引〈通俗小說〉等。 《海峽兩岸簡體字研究.國共先後所頒佈的簡體字簡化字異同對照一覽表》:「關」作「 」。 於 dict.variants.moe.edu.tw -

#51.手作/DIY小屋手工拼裝療癒模型小貓日記 - AliyBonnie親子生活

尺寸:成品17.5x11.6x13.2cm內含透明防塵罩、膠水一罐、鑷子一個、LED燈、電池盒開關、簡體字說明書一本。適合年齡:8-12歲須由家長陪同,13歲以上可獨立完成。 於 www.aliybonnie.com -

#52.常見問題解答 - Dynalink台灣

如何開始使用? 我需要一台專門的電視來搭配Dyanlink 電視盒使用嗎? 任何具有HDMI 連接阜的電視 ... 於 tw.dynalink.life -

#53.开关的简体中文翻译 - 繁体中文翻译

结果(简体中文) 1: [复制]. 复制成功! 开关. 正在翻译中.. 结果(简体中文) 2:[复制]. 复制成功! switch<br>. 正在翻译中.. 结果(简体中文) 3:[复制]. 复制成功! 於 www3.woaifanyi.com -

#54.pwm 直流電機調速器- 書籍雜誌- 人氣推薦- 2022年12月| 露天市集

電動機維修從入門到精通電機維修識圖教程書籍電機變頻器【簡體字書籍】 ... 775直流電機PWM大功率調速器12V24V36V30A金屬外殼調速開關. 於 www.ruten.com.tw -

#55.GP2301H規格

中國:(GB2321-80碼) 簡體字. 韓國:(KSC5601-1992碼)Hangul字型 ... 操作開關, 功能鍵, 11 ( DOUT輸出:F1,F2 ). 操作鍵, 功能鍵( O.P key ) ( DOUT輸出). 於 www.two-way.com.tw -

#56.廣東話資料館Cantonese Museum - 簡體字是文盲用的 ...

簡體字 是文盲用的! ... 飛(飞)單翼, 湧(涌)無力; 有雲(云)無雨, 開關(开关)無門, 鄉(乡)里無郎, ... 共產黨推普簡體字令漢字噶原有意思都冇曬! 於 zh-hk.facebook.com -

#57.Genius cp+DEVO7遙控的問題~-電動直昇機-第3頁 - RCTW

本來就是簡體字.看得懂就好. (總比看英文的..有看. ... 或HOLD 的開關了請您面向控的螢幕面板,確認以上這兩個開關是否已有往前推的狀態! 於 rctw.net -

#58.簡體字背後的邪惡| 法輪大法正見網

而用今天人已經滑下來的道德水準、淺白蒼白的意境,用簡體字寫出來的文章 ... 飛單翼,涌無力,有雲無雨,開關無門,鄉裡無郎,義成凶,魔仍然魔。 於 big5.zhengjian.org -

#59.山寨07:王氏兄妹绑架谜案(簡體字) - 第 144 頁 - Google 圖書結果

「以前在凌晨時經常有開關門聲,最近已減少了。」探員問:「以前是多久之前?」「大約是一年多前。」探員問:「上址是否經常發生爭呼?」「我可沒有聽過。」專案小組。 於 books.google.com.tw -

#60.JR3000系列 - JANOME 台灣車樂美機械設備股份有限公司

... 法語、西班牙語、義大利語、德語、韓語、中文(繁體字・簡體字)、捷克語和越南語之間切換語言顯示 ... *11 操作部B規格或C規格時,選購品開關會追加到開關盒中。 於 www.janomeie.com.tw -

#61.汉字是繁体字好,还是简体字好?来看汉字几千年简化的轨迹

曾经有人为究竟是繁体汉字好,还是简体汉字好? 发生过一次有趣的争吵。 主繁的说:简化字弄得开关(開關)无“门”、亲(親)人未“见”、爱(愛)“心”不 ... 於 new.qq.com -

#62.關簡體字查詢,關的意思、部首、筆畫、注音讀音- BIG2GB.COM

[動] 1.掩閉、閉合。與「開」相對。如:「關門」。《文選.陶淵明.歸去來辭》:「園日涉以成趣,門雖設而常關。」 2.拘禁。如:「鳥被關在籠中。」、「他被關在牢裡。 於 www.big2gb.com -

#63.公車司機開關車門未注意夾傷乘客王國材:已修法11/18起可 ...

屆時公車駕駛若開關車門未注意導致乘客受傷,將記違規點數3點(半年內達6點以上將吊扣 ... 刊中國粉絲簡體字廣告許家蓓批北市府消極使公車淪統戰工具. 於 news.ltn.com.tw -

#64.修正「Hey Google」相關問題

如果麥克風目前關著,開關通常會顯示橘色或紅色。 Google Home:請按下喇叭背面的麥克風靜音按鈕來開啟或關閉麥克風,Google 助理會根據你進行的操作說出語音通知。 於 support.google.com -

#65.簡體字、繁體字之爭,誰才是王道?! | VidaOrange 生活報橘

有雲(云)無雨,開關(开关)無門,鄉(乡)里無郎,聖(圣)不能聽也不能說,買(买)成鈎刀下有人頭,輪( 轮)成人下有匕首,進(进)不是越來越 ... 於 buzzorange.com -

#66.內地1.8開關港網絡指定診所搜尋飆簡體字熱搜這款新冠特效藥

衞健委新方案將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」,並將由明年1月8日起對疫情改以「乙類乙管」方式防控,包括取消入境後核酸檢測和集中隔離 ... 於 www.hk01.com -

#67.鈕讀音

『鈕』 簡體字: 钮部首筆畫: 8 總筆畫: 12 繁體部首: 金部首筆畫: 8 總筆畫: 12 康熙字典筆畫( 鈕:12; ) 五筆86: QNFG ... 器物上起開關或調控作用的部件。 於 315885554.noranatorbice.si -

#68.中小學要學簡體字莫非要「親不見、愛無心」? - 香港經濟日報

中小學生要學簡體字?教育局正展開中小學生中文 ... 有關內容被揭後,被外界批評學生同步學繁簡體字易混淆。 ... 有雲(云)無雨,開關(开关)無門,. 於 topick.hket.com -

#69.漢字是繁體字好,還是簡體字好?來看漢字幾千年簡化的軌跡

曾經有人為究竟是繁體漢字好,還是簡體漢字好?發生過一次有趣的爭吵。 主繁的說:簡化字弄得開關(開關)無「門」、親(親)人未「見」、 ... 於 kknews.cc -

#70.電子控制開關| 藝術/音樂| 圖書與雜誌| 優惠推薦2023年1月

推薦您與電子控制開關相關的搜尋結果,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無 ... 仿人機器人建模與控制/機器人學譯叢丨天龍圖書簡體字專賣店丨9787111703730 (tl15). 於 www.rakuten.com.tw -

#71.暫時關閉諾頓防護 - Norton Support

在「Norton 工作管理員通知」列中,將「開啟/關閉」開關移至「關閉」。 ... 简体中文 · 繁體中文(台灣) · 繁體中文(香港) · English (Hong Kong ... 於 support.norton.com -

#72.開箱BNT檢驗! 包裝、瓶身「復必泰、簡體字」曝光

首批BNT疫苗2日抵台,食藥署晚間開始進行檢驗封緘等作業,不過開箱照卻意外發現上頭通通都是簡體字,包括「復必泰」和「復興醫藥」等字樣都在上頭, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#73.開關插座面板-永久保固-台日獨家專利-工業風實木蓋板-開關拔 ...

職人手作開關面板及插座、電鈴,皆可客製掛勾,全面選用國際牌Panasonic配件,RISNA、GLATIME系列皆有,安全第一!擁有「台日專利」獨家設計,居家美學推薦,簡約風、 ... 於 www.switchpapa.com -

#74.繁體字和拼音文字何者最「好」?另外,誰說中文沒有語法?

只要我們對這些變化保持寬容,那也倒不會有什麼太大的問題(至少不會製造出另一套與口語差異過大的文言文,詳見拙作)。反言之,若簡體字使用者在某些時候 ... 於 www.thenewslens.com -

#75.繁體字與簡體字的轉換

繁體字與簡體字的轉換將要轉換的字句,放在上面文字區塊中,再按下適當轉換鍵即可. 轉換為: HTML. 於 120.101.70.8 -

#76.秀柱隨筆:從修正簡體字邁向華夏融合 - 東方日報

日前看到大陸人大代表提議應「取消簡體字,恢復繁體字」的報道,實心有戚戚 ... 空空,麵(面)無麥,想飛(飞)卻升不了,開關(开关)連門都沒有。 於 orientaldaily.on.cc -

#77.開關電源實例電路測試分析與設計(第2版) @ 3dWoo大學 ...

出版社:電子工業出版社, 開關電源實例電路測試分析與設計(第2版) 3dWoo書號: 54539 ... 印刷:黑白印刷, 語系: ( 簡體字) ... 第3章自激式開關電源的原理與應用 於 www.3dwoo.com -

#78.繁體與簡體字差異趣文 - Tsung's Blog

繁體與簡體文字對照 · 繁體: 親愛產廠麵運導兒佇飛湧雲開關鄉義魔 · 簡體: 亲爱产厂面运导儿伫飞涌云开关乡义魔 ... 於 blog.longwin.com.tw -

#79.網掀繁體簡體字論戰中國教育部:由繁趨簡是趨勢 - Taiwan News

換日線3日刊出一篇由Mark Lin撰寫的文章,討論繁體與簡體字引發的政治論戰。 ... 不用耳(听),豐收沒有糧(丰),開關沒門板(开関),困也不閉眼。 於 www.taiwannews.com.tw -

#80.韓劇《女神降臨》驚現簡體字植入式廣告韓網民

劇集雖以韓國作故事背景,卻在多個場面出現簡體字的大型廣告,包括在男女主角等候巴士、出現在巴士站的超大廣告「京東」廣告牌、便利店的火鍋廣告、 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#81.請問EFNITY 1.92 版BIOS 是否仍保有VT選項開關 - 微星論壇

1.92版目前仍未公開,這版理論上只有修改簡體字問題。 想請問已經更新到1.92 版的大家,是否還保有VT開關,依照說明書:進去Chipset Setting(晶片組 ... 於 forum-tc.msi.com -

#82.討論:統一開關門提示聲 - 香港鐵路大典

我認為普通话應該用简体中文而不是繁體中文顯示,因為在Google翻譯上,简体中文的语音区域选项是普通话(中国)或普通话(香港),及繁體中文的語音區域選項是國語( ... 於 hkrail.fandom.com -

#83.怕你看不懂!日本簡體字歡迎英航母到訪2021《防衛白皮書 ...

日本簡體字歡迎英航母到訪2021《防衛白皮書》有亮點 ... 【中國開關】日本將於1月8日起加強對中國遊客邊境限制 · 布林肯和中國新任外長秦剛通電話 ... 於 www.rfa.org -

#84.說聞解字 - 第 335 頁 - Google 圖書結果

... 此類字多見于第一批簡體字中,因為離漢字不遠,較易為一般人採用,但正由于此, ... 批評這類簡體字的人,就說:「親不見(系),愛無心(愛)、廠空空(「),產不生(戶),開關無 ... 於 books.google.com.tw -

#85.Windows简体和繁体切换快捷键开关- 簡繁體開關 - CSDN博客

Windows简体和繁体切换快捷键开关 ... 电脑自带输入法切换繁体字和简体字和电脑杀死进程 ... 12-22 3174. win10繁体变简体快捷键:Ctrl + Shift + F. 於 blog.csdn.net -

#86.LCD 顯示器- 使用手冊 - BenQ

Hotkey Puck 專為BenQ 彩色液晶顯示器所設計,並只適用於相容的機型。請勿將開關連接到其它具備 mini USB 連接埠的裝置。 Page 35 ... 於 esupportdownload.benq.com -

#87.香港高鐵復運使用人面識別入閘廣州東站售票機HK變XG引疑慮

... 的變化,尤其是中港兩地由封關到開關,所以這次要帶女兒回家鄉探親。 ... 票的時候,又要去輸入一些簡體字才可以去買票,我們香港人熟悉的(中文) ... 於 www.voacantonese.com -

#88.Disn迪士尼神奇英語學習書(簡體字)連13張VCD - Carousell

賣家細心有禮,態度親切,效率很高,是難得的好賣家,值得推薦!!!!! WINDWIND 開關貼訂做Toys -Little Green Men 三眼仔1 彩色開關貼-燈掣貼 ... 於 www.carousell.com.hk