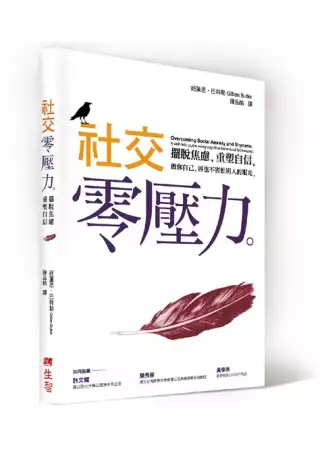

長青動物醫院評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姬蓮恩.巴特勒寫的 社交零壓力:擺脫焦慮,重塑自信 和姚紀高的 腸子的吶喊:讓腸道好菌變多,不能只靠優酪乳都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【寵物日記】掩日就醫_長青動物醫院 - 歲月隨筆也說明:萬華的長青動物醫院上周在掩日身上又發現了兩個腫塊,一個在左側邊身體,一個在腹部上周日的時候就已經帶去平常看的獸醫院看過了,醫生的說法比較保守,說先觀察三周, ...

這兩本書分別來自生智 和方舟文化所出版 。

國立嘉義大學 食品科學系研究所 翁義銘所指導 蕭宏穎的 新穎製程牛樟芝機能素材安全性及護肝功能性之探討 (2018),提出長青動物醫院評價關鍵因素是什麼,來自於牛樟芝、素材安全性、護肝功能性。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 設計學系 梁桂嘉所指導 彭詩涵的 銀髮族協助狗醫生培訓之空間規劃創作研究 (2016),提出因為有 銀髮族、狗醫生、空間設計的重點而找出了 長青動物醫院評價的解答。

最後網站長青動物醫院貓咪 - Invizion studios則補充:愛知県名古屋市天白区の動物病院【長屋動物医療センター】は年中無休で一般診療、二次診療を行う犬猫病院です。CT・MRI・胃カメラ・大腸カメラの検査数は ...

社交零壓力:擺脫焦慮,重塑自信

為了解決長青動物醫院評價 的問題,作者姬蓮恩.巴特勒 這樣論述:

Amazon UK 4.5顆星評價‧來自世界各地的讀者好評‧ 對於改變極有幫助的書籍 做你自己,再也不害怕別人的眼光 遇見了新朋友、換了新環境之後,你發現原本活潑外向的自己不見了,只想宅在家哪裡也不去,約了會、赴了約,總覺得自己很多餘,視線全放在如何逃離現場的路線上。 ◎如果你是這樣── 迴避任何大型的場合,尤其是人多的地方。 會想辦法做一些讓自己安心的事,只跟著你覺得安全的人進出。 害怕別人發現自己哪裡不夠好。 在每件事之前都預設立場,之後又不斷消耗自己、檢討自己。 腦海中常常浮現我「總是」那麼差勁、我「應該」沒辦法做好事情。

更重要的是,你發現別人都能安然自若的度過難關,自己卻像被遺棄在角落,做什麼都不對。 ◎你應該瞭解── 每個人都會經歷自己很愚蠢、很丟臉或是被批評的時刻,但當這一切阻礙你做自己想做的事情時,就是必須正視的問題了。 那麼,請幫助自己擺脫壓力…… 姬蓮恩.巴特勒提供了大量真實的案例,讓讀者能夠輕鬆瞭解各種情況,並以實用又容易上手的方法,重拾你對自己的信心。 本書共分為三個部分: ◎第一部分解釋什麼是社交焦慮、害羞和社交焦慮有什麼不同、當社交焦慮發作時會是什麼樣子,以及這樣的問題究竟是從何而來,我們又應該如何看待這樣的情況。 ◎第二部分用實際的例子帶你一

步步辨認出自己的想法,改變行為,減少對自己的注意力,並且逐漸建立起信心。 ◎第三部分是你還可以進一步瞭解的領域,像是自我肯定、霸凌如何影響你,以及學習放鬆訓練。 ◎最後並提供空白表格,協助你記錄自己各種想法,並從中看到自己的改變。 名人推薦 國立政治大學心理學系系主任 許文耀 國立台灣師範大學教育心理與輔導學系副教授 陳秀蓉 黃偉俐身心科診所院長 黃偉俐 ★我十年前就該讀這本書了!現在我要把它推薦給我所有的朋友──ILYA SULEYMANOV(莫斯科) ★對有這樣處境的人來說非常實用──villads(丹麥) ★本書讓你從新的觀點看

待自己的問題,實際的一步步走向改變──John Pratt(倫敦) ★有益於了解因害羞感到痛苦或有社交焦慮的人,他們怎麼想和怎麼感受──Mary Reynolds(美國) 作者簡介 姬蓮恩.巴特勒(Gillian Butler) 目前是英國心理學協會會員,也是英國認知治療學會的創始人之一,目前同時服務於英國全民醫療保健服務中心以及牛津大學認知治療中心。 姬蓮恩在十多年的臨床研究生涯中,於社交焦慮症、廣泛性焦慮症疾患在認知行為治療的發展與應用上,具有極卓越的貢獻。此外,更對於將認知行為治療應用在從創傷經驗中復原的兒童也充滿濃厚的興趣。 截至目前為止,姬蓮恩在

各類領域進行認知行為治療的實務應用上,不管在英國或是世界各地,已經舉辦過無數次的工作坊。不僅如此,姬蓮恩對能促進民眾心理健康的相關議題也有深入瞭解。 除身為本書的作者外,她同時也是《心智管理:心理健康自助手冊》、《心理學:初階入門介紹》的共同執筆作者。 譯者簡介 陳品皓 國立政治大學心理學研究所臨床諮商組畢業。國家高考臨床心理師,長期從事社交焦慮與相關焦慮疾患之研究與治療。現任黃偉俐身心科診所、精神專科醫院臨床心理師、學校特約心理師及機關團體演講人。專長為心理評估、成人心理治療、焦慮症治療、兒童行為方案、親職教育、情緒管理等領域。 E-mail:power12h@h

otmail.com FB:www.facebook.com/antisocialphobia 推薦序 害怕評價:社交焦慮的核心特性 許文耀 推薦序 讓自己重新站上舞台:社交焦慮者的自助手冊 陳秀蓉 推薦序 社交焦慮症:幫助他們克服內心深處無法克服的恐懼 黃偉俐 譯序 無法控制的焦慮感 前言 認知行為治療與社交焦慮 致謝 Part 1 認識社交焦慮 第1章 我有社交焦慮嗎? 找出問題所在/社交焦慮的症狀表現/如果有社交焦慮的問題,會……/社交焦慮的各種面貌/鎂光燈底下的人就不會感到焦慮嗎?/社交焦慮症有多普遍/世界

各地的社交焦慮 第2章 50%以上的人都會害羞 害羞大解密/害羞的症狀/害羞不見得就是內向/害羞的影響/充滿責難的想法/其實害羞還是有好處/害羞與魯莽/三分之二的日本人有害羞困擾/ 害羞的概念應用在社交焦慮上 第3章 一陷入思考,就是停不下來的焦慮 什麼是思考/注意什麼,心中就會有什麼/負向自動化思考/基本信念與假設/社交焦慮的心像:不斷驗證/心像會忠實反映價值觀 第4章 社交焦慮從哪來? 生物因子:天生而來/環境因子:發生在你身上的任何事/負面或創傷經驗/人生各個階段的課題/當下的壓力/交互作用/綜合評論 第5章 解讀社交焦慮:找出問題 社交焦慮的認

知模式/社交焦慮持續的主要過程/其他維持負向循環的例子/改變的主要方向 Part 2 克服社交焦慮 第6章 開始前的準備 自在做自己/確認你的目標/隨時掌握進度/用自己的步調嘗試新事物/有效及無效的問題因應方式/規劃無壓力的活動:均衡的概念/對付孤單或寂寞的首要方法/務必牢記的心法/常見的Q&A 第7章 改變你的思考模式 各種類型的想法/改變思考模式的策略/第一步:找出你在想什麼/第二步:找出替代性思考/綜合要領/用字卡記住新的思考方式 第8章 放膽去做,勇於犯錯 「改變行為」是什麼意思?/嘗試新行為:給自己的小型實驗/改變安全行為/勇於面對不再逃避/持續記錄

自己的小型實驗/我要學著把事情做對嗎?/常規之外,保持彈性/承擔風險並勇於犯錯/嘗試新行為的重點/如果做了反而讓我更焦慮怎麼辦? 第9章 降低自我覺察 自我覺察的影響/了解自我覺察的練習/降低自我覺察/學習控制注意力/善用觀察法:順從好奇心/自我覺察與安全行為的後記 第10章 建立信心 信心哪裡來/自信與信心一樣嗎?/用「貌似」的方式行動/找出成功經驗/ 潛在的信念與假設/改變潛在或暗中破壞的信念/尋找新資訊/建立更多正向信念/改變假設/字卡,幫助你記住重點 第11章 整合策略 克服社交焦慮的策略摘要/如何彈性搭配使用不同的策略?/牢記在心的原則/募集援助/常見

的困難 Part 3 更多選擇 第12章 邁向自我肯定 平衡順從與強勢/該改變的是你,不是別人/勇於說「不」/協商的相關技巧/面對棘手的時刻/尋找平衡點 第13章 被霸凌者的傷痕 霸凌:控制或排斥他人的企圖/霸凌的影響/受到霸凌不是你的錯/霸凌加害者的心態/克服霸凌帶來的後遺症/結論 第14章 放鬆訓練 放鬆訓練需要學習/第一步:預備/第二步:練習/第三步:應用/第四步:擴展 附錄 空白記錄表 推薦序一 害怕評價:社交焦慮的核心特性 我剛出道時,每逢對大眾演講,一定滿身大汗,會很在意聽眾的反應,若有人打瞌睡,心中會喚起一個聲音:「是

不是我講的不好?!」;幸好,我不會逃避,我並未因此拒絕演講,但我是有點社交焦慮。經過修正自己與對社交焦慮的了解及研究,我克服這些社交焦慮症狀。 是的,社交焦慮或害羞是可以修正與克服的。 於這十年間,我帶著自己的學生,進行社交焦慮的心理病理探討,並研發認知改變的方法與其效果探討。品皓就是這研究團隊之一。 目前我們的團隊發現,社交焦慮者的核心特性是「害怕評價」,他們不只在意他人的負向評價,也在意別人的正向評價。害怕負向評價是目前學者與實務者認為是社交焦慮者的核心特質,但是本研究團隊發現,害怕正向評價是區分社交焦慮與憂鬱的重要因子,亦即社交焦慮者具有害怕正向評價的特性,但憂鬱

者較不具此特性。 為何如此?社交焦慮者雖然與憂鬱者都具有自我聚焦(此書翻成自我覺察)的特性,亦即這些人於社交情境中,自動地將注意力投注在自己身體或心理的反應,而易於忽略外在互動訊息,再加上他們會偏誤性地將這些反應,解釋成不好或負向的意涵,且認為別人也可能這樣認為他是不好的,或他是表現不好的,因此就焦慮或憂鬱起來。不過,社交焦慮者對於正向評價訊息,會認為是別人對他有更高的要求,他認為他達不到這樣的要求,以至於往後的表現會不如別人的期待,因而害怕此種正向評價;對憂鬱者而言,他們在乎的是,此種正向評價會不會消失,而不是害怕。 本研究團隊認為認知偏誤是造成社交焦慮的主因,由於社交焦慮者

具有注意力與解釋的偏誤,使其面對社交情境時,容易有社交焦慮。這樣的特性意涵著,如果改善社交焦慮者的認知偏誤,就可以改善其症狀。 此書的理論基礎就是依據認知偏誤觀點,論述社交焦慮的成因以及改善的方式。它是一本自助式的認知改變技巧的書籍,這樣的走向是目前認知行為治療的推廣方向之一。它背後的哲學是,每個人面對自己的狀況,可以是理性的,可以是客觀的,只要個體清楚自己問題發生的原因,且積極面對,那其問題是可以突破的。再者,人之所以有情緒問題,乃肇因於對事情的看待與解釋,換句話說,換個角度想,另有一片天。由於認知行為治療者具有這樣的信念,因此他們的著書清楚,有結構,且易懂。 本研究團隊對於

社交焦慮的治療方式,基本上仍傾向認知行為治療。不過,考慮現代人非常的急切,常希望治療效果立即可現,因而不太願意依認知行為治療的練習作業,老老實實地進行。因此為了解決現代人的這種文明問題,本研究團隊正研發注意力偏誤與解釋性偏誤的改善方案,希望透過簡單的作業操作,就能對社交焦慮者的注意力偏誤與解釋性偏誤有所改善,且接續的認知行為治療能更有效的進行,並能改善其認知基模。 藉著此書,希望對那些具有社交焦慮或害羞的人,可以有些幫助。這畢竟也是本研究團隊的願望。 許文耀 國立政治大學心理學系系主任 推薦序二 讓自己重新站上舞台:社交焦慮者的自助手冊 以前在醫院精神科門診遇

見一位35歲的女性,她幫先生的公司擔任會計,她每次在客戶面前蓋章與簽名時都會感到極端的焦慮,包括心跳會加快、手會發抖、說不出話來,也覺得客戶會一直盯她看,自己一定會出糗,她深信客戶會覺得她很奇怪,事後更不斷猜測他們一定對自己有很負面的評價,但是她在鄰居或親戚面前並不會這樣,她不清楚自己到底怎麼回事。另一個例子是一位19歲大一女生,在高一出國留學,原來她吹的豎笛非常好,因此加入學校社團,可是一次演奏失常,影響學校代表隊的演出,自此她只要上台報告或表演都一再出現焦慮不安、緊張失常的狀況,這種情況使得她高中二、三年級變得擔心在人前困窘、不敢與人多說話、退縮、離開社團,還逃避許多上台報告的機會。直到回

台念大學,她仍明顯地覺察到自己努力地想避免與同學交往及上台等行為,甚至勉強進入教室都要選擇最角落不讓同學看到的位置,有一天她終於鼓起勇氣,找醫師想解決她社交焦慮的問題。這兩個案例前者是特定情境下的社交焦慮,後者屬於廣泛情境下的社交焦慮,他們的問題其實是可以調節的。 雖然,社交焦慮常開始於青年期,大約初發時期在13歲左右,但通常到職場或大學時期(18至29歲)才比較明顯被發現有此問題,人口群中流行率約為6.8%(Kessler, Chiu, et al., 2005)。這幾年學者已發展具有實證的治療方法,特別是認知行為(或團體)治療,此法能幫助他們在生活中減緩錯誤自動化知覺危險以及逃避社

交情境的問題,其追蹤五年仍有不錯的維持效果(如:Heimberg, Salzmzn, Holt, & Blendell, 1993; Clark, 2006)。 我想如果上述兩位個案在當時能看到《社交零壓力:擺脫焦慮,重塑自信》這本書,相信他們的社交焦慮問題會更快獲得幫助。本書作者姬蓮恩․巴特勒服務於英國全民醫療保健服務中心以及牛津大學認知治療中心,擁有十多年的臨床實務與研究資歷,尤其針對社交畏懼症以及廣泛性焦慮症疾患在認知行為治療的發展與應用具有卓越的成果,她將克服社交焦慮的有效方法以淺顯易懂的文字寫出,希望能幫助更多的人。而本書譯者陳品皓先生,他為國立政治大學心理學研究所臨床諮商組

碩士畢業,亦是國家高考臨床心理師,他長期從事社交焦慮與相關焦慮疾患之研究與治療,翻譯此書是最恰當的人選。因為國內完整介紹社交焦慮的書不多,本書為讀者揭開社交焦慮者的面紗,也提供有效的認知治療方法與程序來改善社交焦慮,它可以說是一本很棒的自助手冊。 這本書難能可貴的地方是兼顧知理與行易原則,這正如中國人說的知己知彼百戰百勝的原則。本書共分為三大部分,作者先讓我們理解社交焦慮是怎麼回事,由哪些重要因素影響?這第一部分共分為五章:我有社交焦慮嗎、50%以上的人都會害羞、一陷入思考,就是停不下來的焦慮、社交焦慮從哪來、解讀社交焦慮:找出問題,上述五章解釋清楚,又有鮮明例子加以說明,對於本身有此

困擾或是周邊有認識的朋友有這方面的問題的讀者,都可以更理解社交焦慮究竟是怎麼回事。 第二部分作者提出如何幫助社交焦慮個案的認知治療方式,書中非常結構且有系統,一步一步介紹克服焦慮的方法,本部分包括:開始前的準備、改變你的思考模式、放膽去做,勇於犯錯、降低自我覺察、建立信心到整合策略綜合摘要,每章提供容易執行的一些建議,完整實用,而且在第七章開始都有親身實作的練習,這些練習搭配表格自我填寫與分析,之後再按照作者修正的做法進行調整,相信堅持力強的個人,可以愈來愈能減低過度注意、偏差認知與逃避社交的行為。 第三部分,則貼心地再補充其他選擇,包括:邁向自我肯定、被霸凌者的傷痕及放鬆

訓練。這是修正社交焦慮認知習慣後的大補湯或是升級版,提醒讀者在生活中若更能訓練自己勇於說不,找出協商合作的成功機轉與敢於面對批評,走出過去扭轉被霸凌的陰影與處境,更能放鬆培養彈性的身心靈,掌握全書相信社交焦慮者將能有機會重新站上舞台,做回生活中的主角。本書除了適用於想要認識或有社交焦慮問題的讀者,也很適合實務工作者像是醫師、護士、臨床心理師或諮商心理師遇見類似個案,可以提供他們作為自助閱讀的好書。 陳秀蓉 國立台灣大學臨床心理學博士 國立台灣師範大學教育心理與輔導學系副教授 臺灣臨床心理學會理事 推薦序三 社交焦慮症:幫助他們克服內心深處無法克服的恐懼 我是一個精神醫師,

但同時也是一個社交焦慮症患者,你相信嗎?很多認識我的人都覺得我在開玩笑,因為我總是讓人覺得能言善道,精於演講。 但是我小時候卻是一個非常害羞的小孩,印象最深刻的是不敢接電話。不知道電話是誰打來的,尤其是對著話筒講話,就會莫名地害怕。即使是熟人的聲音,聽起來也很奇怪,會因看不到對方的表情而焦慮。要是接到陌生人的電話那就更慘,害怕對方不知道會講些甚麼,不知道該怎麼回答,雖然那時還沒有詐騙集團。不僅講話結結巴巴,單單想到可能是陌生人的來電就超緊張,盡量讓家人去接。 我甚至不敢去雜貨店買東西!那還是柑仔店的時代,幫爸媽買東西是小孩最喜歡的任務。一來往往找來的零錢可以當報酬,二來還可玩撕

小紙牌或搓洞抽獎品的遊戲。但不知為什麼我就覺得看店的歐哩桑或歐巴桑很可怕,不敢跟他們講話,寧可把機會讓給弟弟。 發展心理學發現,青少年最重要的是同儕關係,一般提到是親密關係的需求。但這也意味著社交技巧的發展,還有如何融入一個團體的能力,最後則是學會團隊運作與如何領導。社交焦慮症患者在青少年這個階段往往是被動的,可以躲在書本與考試後面,台灣的父母大部分太在乎成績,甚至覺得足不出戶的小孩更有機會考上好學校。 所以在大學之前往往看不太出來有社交焦慮症,因為老師或同學不太會有異動,大家混熟了就不會緊張,也可以交到幾個朋友,除非被叫起來發言或上台報告。但是到了大學或開始工作,問題就會快速

浮現。包括交不到朋友,覺得疏離憂鬱,無法建立社交網絡,甚至成為失業的宅男宅女。 社交的能力其實是學校教不來的,我們是在不斷的人際互動中學會察言觀色,學會適當的談話技巧,最後再加上運用身體語言去強化溝通與親密互動,像是眼神的交流、擁抱。 社交焦慮症患者剛開始可以是一個很好的作業員、會計,學者。但是當他們被晉陞為主管,開始參與行政領導,這時問題便開始浮現。他們拙於管理屬下,在開會中也極為焦慮,表現大打折扣,職涯上就會遭逢困境。 對於兩性關係也是一大問題,尤其是往往需要扮演主動角色的男性。想想有兩個條件相似的男性,一個是害羞、木訥寡言,另一個則是活潑、談笑風生,一般女生會選哪

一個做朋友、先生。答案很清楚不是嗎?但這並不意味社交焦慮症女性患者就沒有兩性關係上的問題,往往她們容易在失戀後出現憂鬱症,難以進行有效的溝通,改善婚姻中出現的問題。 雖然我跟譯者品皓認識的時間並不長,但知道他長期關心社交焦慮症這個疾病,投入了很多的心力,也累積了很多的經驗。和其他一些精神疾病不同的是,往往藥物的效果比較有限,病患幾乎都需要認知行為治療的幫助,才能克服長年累積下來的社交恐懼。這本書有很好的理論與實作基礎,提供了心理治療與教育諮商工作者一個很好的架構。尤其建議學校中的輔導老師們多了解社交焦慮症,絕大多數的患者都默默在承受內心中無法克服的恐懼,需要你們的陽光去照亮他們心中陰暗

的角落。 現代社會的競爭非常激烈,年輕人的失業率屢創新高,更何況自動化趨勢更是必然,未來就業情況並不樂觀。而在台灣服務的要求極高,消費者的聲浪更是過度的高漲,這會造成社交焦慮症患者很大的壓力,以及就業的弱勢。大家注意到的是宅男宅女、網路成癮、低頭族、不婚族,啃老族,但經常潛藏背後的社交焦慮症卻被害羞、內向等形容詞一語帶過。他們需要幫忙自己,更需要專業的協助,才能戰勝那莫名的恐懼,迎接勝利的陽光。 黃偉俐 精神科專科醫師 黃偉俐身心科診所院長 譯序 無法控制的焦慮感 許多人都曾有過類似的經驗:學生時期對上學或演講比賽這類公開的活動很抗拒,每天找盡各種理由推託,就是不想

出門上學。即使到了學校,也總是默默坐在角落,靜靜觀察同學,想要加入他們卻又害怕被拒絕。當被老師點名或上台回答問題時,心中總是特別焦躁不安,腦袋一片空白。發現自己只要跟不熟的人說話,便會緊張的舌頭打結、全身冒汗,一心一意只想趕快逃離那個環境,腦袋中冒出一堆自我詆毀的批評。又或者只要到一個陌生的新環境,便總是擺著一副苦瓜臉,眼睛不敢注視任何一個面向自己的人。 儘管隨著年紀的增長,大部分人可以逐漸擺脫這種面對人群就手足無措的困擾,坦然大方自然地面對群眾,但仍然有許多人終其一生都必須活在這種異常焦慮的陰影下。 在他人面前容易害羞,接觸人群就會感到極端焦慮;甚至只要想到必須在他人面前說話

、表演便驚慌失措的朋友們,很可能罹患了一種以焦慮為主的心理疾病,稱為「社交焦慮症」。許多人剛開始聽到這個名稱,第一個浮現的想法便是:「社交焦慮症?不就是比較害羞容易緊張而已嗎?難道比較害羞的人,有嚴重到要看醫生的地步?」社交焦慮到底是什麼?它跟害羞又有什麼關係? 近年在精神醫學、臨床心理病理學等相關領域的研究中,我們已經知道社交焦慮症是一種同時在基因、大腦生化反應以及認知功能運作不良的焦慮型疾患,其中最典型的症狀,是當事人一旦進入社交場合中,便會出現無法控制的焦慮感、過度集中注意力監控自己、貶抑自己任何公開的表現,而且心中的焦慮感無法如正常人一般自然消退,繼而出現社交退縮,全面影響工作

、人際以及生活功能。 有些患者寧可終日待在家中也不願意外出與人互動,不少長期的社交焦慮患者甚至會出現嚴重的憂鬱情緒或藥酒癮問題。因此,我們了解社交焦慮症不僅對個人的身心會帶來損害,也會對生活與家人帶來廣泛的影響。 在美國,社交焦慮症是繼憂鬱症、酒癮後,全國第三大的心理疾患,依據官方統計,幾乎每八到十一個人之中,便有一人深受社交焦慮症所苦;在國內,非官方的醫學中心精神科門診統計顯示,高達將近一成的國、高中生有社交焦慮的煩惱,這數據顯示,國人對社交焦慮的重視與了解,已是刻不容緩的大眾心理健康議題。 譯者在進行碩士論文期間,訪談眾多此類困擾的受試者,發現社交焦慮的大學生,不管

在個人、課業、社團、同儕以及生涯規劃的品質上,皆出現廣泛而負面的障礙。 然而民眾多半因為缺乏對疾病的認識,輕忽當事人所承受的壓力,言談之間更不經意加劇了症狀的發展與干擾。而坊間針對社交焦慮的書目也尚付之闕如,讓有實際需求者難以掌握有效的求助管道。有鑑於此,譯者特別在國外眾多相關專業書籍中挑選本書進行中文翻譯以供讀者使用。 一來本書所依據的理論,是當前臨床心理界在社交焦慮症的主流思潮,擁有厚實的理論基礎以及豐沛的臨床研究支持,對於社交焦慮者的身心論述精闢而入理。再者,本書作者目前任職的英國牛津大學認知治療中心,擁有最前瞻先進的視野及思維,同時也是本書理論背景的發源地。 本

書共分三部分,第一部分介紹社交焦慮及其相關概念,第二部分逐一說明克服社交焦慮的四個主要策略,第三部分則提供額外的技巧,協助讀者能更得心應手地應付眼前的社交困境。 本書不僅專為社交焦慮的朋友所設計,也非常適合親友中有此困擾的家屬、朋友閱讀,增進了解。盼望藉由此書的完成,對於常常擔心自己在別人面前表現不佳、心生怯意而困擾不已的朋友,經由書中解說清楚的指引與建議逐步練習,帶來具體改善且達到事半功倍之效。 陳品皓 現任黃偉俐身心科診所、淡水長青精神專科醫院臨床心理師 前言 認知行為治療與社交焦慮 在過去二、三十年間,心理治療的領域出現了一些重大的變革。精神分析學派的代表人物:

佛洛伊德以及他的弟子們,為心理治療帶來了深遠而巨大的影響,精神分析師及精神動力治療學派也因此主宰心理治療的走向長達半世紀之久。精神分析學派強調長期的治療模式,療程是用來發掘深植於案主童年的個人議題,然而這樣的形式,通常也只有經濟能力許可的案主才能負擔長期的費用。而當時有一些提供健康服務的心理衛生人員,基於公民意識的立場,試圖修正這種治療的形式(比如改以短期治療或團體治療的形式),但由於治療的需求過於龐大因此影響了改革的效果,加上同時也有不少接受精神分析的案主堅稱,在治療中回溯個人發展史的確能帶來療效。因此,儘管短期治療或團體治療的形式有相當的效果,但基於上述原因,這些力求改革的治療師也因此對宣

傳新式療法感到意態闌 珊而趨於寂靜。 從50及60年代開始,基於對精神動力治療長期缺乏實徵證據的反動,一股結合諸多理論,統稱為「行為治療」的新技術型態開始萌芽茁壯。行為治療有兩個基本特徵:第一,它們的目標是透過對症狀的直接處理來移除症狀(如焦慮),而不是著墨於深埋在生命早期的問題起因;第二,認知行為治療與社交焦慮行為治療是一種技術,和實驗心理學家在研究室中,所發現的某些可測量的學習機制有關。更確切來說,行為取向的治療師堅信唯有透過技術的使用才能證明其價值,或者治療至少要透過某種可被客觀檢驗的形式進行。而在行為治療的應用中,針對焦慮疾患的治療技術被證實最有效果,尤其針對特定對象的畏懼症

(像是害怕動物或高度)以及懼曠症兩類,傳統的心理治療對它們完全起不了任何作用。 隨後,一股不滿行為治療取向的人道關懷思潮開始發展,這之中有很多原因,其中最重要也最為人詬病的是行為治療並不處理當事人的內在想法,然而這往往才是令當事人感到最難受的部分。在當時的社會氛圍與時空背景下,加上行為治療面對憂鬱症完全束手無策的不爭事實,在在凸顯了心理治療面臨大翻修的需求已迫在眉睫。60 年代晚期到 70 年代,一項針對憂鬱症的治療形式逐漸蓬勃發展,稱為「認知治療」。認知治療的創辦人是一位美國精神科醫師——亞倫.貝克(Aaron T. Beck)。他用來治療憂鬱症的模式,強調患者思考型態的重要性。貝克

帶來一種新型態的治療方式,對整個心理治療領域的進展帶來了劃時代的貢獻。現在,不僅僅是憂鬱症,任何其他形式的心理問題也都因為認知治療法而出現了一線曙光。 最近幾年,貝克的認知治療模式和早期行為學派所累積的實務技術及理論已融合為一體,成為我們所熟知的「認知行為治療」。認知行為模式在現今心理治療的領域中扮演相當重要的角色,主要原因有二:首先,經過長期嚴謹的科學檢驗,認知治療在憂鬱症的應用,已被證實具有顯著的療效。不僅被證實是憂鬱症最佳的正規療法(除了重度憂鬱症必須接受藥物治療以外),許多研究也指出,接受認知行為治療而緩解的憂鬱症患者,比起接受其他治療的患者(如抗憂鬱劑藥物治療)來說,症狀緩解

時間相對較久,也較晚復發。其次,許多不同的心理疾患都表現出特定的思考模式,而用認知行為治療來處理這類思考型態的效果非常好。因此,針對焦慮疾患的認知行為治療也被大量應用在臨床上,例如恐慌症、廣泛性焦慮疾患、特定對象畏懼及社交焦慮、強迫症及慮病症(健康焦慮疾患)等,或像是強迫性賭博行為、藥酒癮及暴食症、厭食症等飲食疾患。事實上,認知行為治療對特定的心理困擾能夠提供廣泛而具體的應用,並獲得良好的成效,像是能幫助自尊低落的案主或是出現婚姻危機的夫妻等等。 當前,正有高達10%的人們正受憂鬱症所苦,而超過10% 的民眾正面臨某種焦慮疾病的肆虐。也有許多人或許沒有上述問題,但卻有各式各樣的心理或個

人困擾。最重要的是,認知行為治療已被公認為當代有效的治療形式之一。但就算治療師們都已枕戈待旦,隨時可以提供必要的專業服務,我們還是面臨一個現實的問題:那就是接受治療的費用所費不貲,能夠提供治療的資源也並非隨手可得。 儘管透過當事人自我救助可以暫時舒緩資源不足的窘境,但通常人們紓解自己的方法,反而會讓原本的問題持續甚至更加嚴重,舉例來說:有懼曠症的人,自救的方法就是認知行為治療與社交焦慮前言 一直待在家裡不出門以免恐慌發作;暴食症患者則是拒絕任何疑似高熱量的食物等等。這些方法或許可以暫時化解一段立即的危機,但這麼做也只是把問題先擱置在一旁,對未來的適應完全無法提供任何實質的幫助。

所以,這是一個兩難的問題:雖然認知行為治療法已被證實有效,但它們卻不是唾手可得,而當人們想要試著透過自己的力量自救時,往往卻讓問題變得更加嚴重。近幾年來,認知行為學派的治療師們開始對這個現象試著做出某些嘗試與努力,他們依據認知行為治療的理論模式,針對特定的心理問題提出具體對應的處理規則與技巧,並製作成自助手冊。這些自助手冊將治療的概念予以具體的系統化呈現,讓患者能依照建議實際操作來克服自己的困擾。在專家們的嘗試下,認知行為治療技術的實用價值將能夠有更廣更深的基礎。 然而,自助手冊永遠無法取代正規的臨床心理師,仍有許多人需要有專業執照的臨床心理師提供更深入的協助,儘管認知行為治療獲得廣

大的迴響並累積了大量成功經驗,但並非每個人都可以從中獲益,這些人需要尋求其他的治療方法。雖然有關自助手冊實際效用的研究還在起步階段,但目前相關的研究多半指出許多人在使用自助手冊的過程中受益良多,並且能夠在沒有專業人員的從旁協助下克服自身的問題。 長年以來,許多人一直默默的忍受著心靈的苦痛,但資源並不會平白無故從天而降。有時候他們對於向外人袒露自己的問題感到羞恥與罪惡感,對這些朋友來說,認知行為自助手冊將會是他們邁向康復並展望明天的一線希望。 彼得.庫柏(Peter Cooper) 英國瑞丁大學

新穎製程牛樟芝機能素材安全性及護肝功能性之探討

為了解決長青動物醫院評價 的問題,作者蕭宏穎 這樣論述:

本研究以固態培養及椴木栽培的優良牛樟芝 (Antrodia cinnamomea) 子實體作為載體,結合固態培養之牛樟芝菌絲體的乙醇與逆滲透水濃縮萃取液進行噴霧造粒,探討該新穎製程的四倍濃縮牛樟芝機能素材安全性及護肝功能性。素材安全性評估包括:囓齒類週邊血液微核試驗、沙門氏菌回復突變試驗 (Salmonella typhimurium)、大鼠致畸試驗及大鼠90天重複劑量亞慢性毒性試驗。護肝功能試驗則評估經20 %四氯化碳誘發慢性肝損傷的大鼠,在每天經口投予206.7–1033.5 mg/kg BW 劑量的四倍濃縮牛樟芝連續8週,大鼠的肝功能指數、抗氧化酶活性及肝臟組織病理積分之變化。結果顯示

雄性ICR (Institute of Cancer Research) 品系小鼠在管餵1250–5000 mg/kg BW劑量的四倍濃縮牛樟芝48及72小時後,其週邊血液網狀紅血球數及微核發生率與管餵逆滲透水的對照組無顯著性差異,顯示四倍濃縮牛樟芝不會改變細胞有絲分裂的過程。而在0.3125–5.0 mg/plate劑量的四倍濃縮牛樟芝對沙門氏菌組胺酸缺陷型菌株TA98、TA100、TA102、TA1535及TA1537進行回復突變試驗,結果顯示四倍濃縮牛樟芝並不會引發沙門氏菌回復突變。另外,以1000–4000 mg/kg BW四倍濃縮牛樟芝管餵雌性SD (Sprague Dawley)

大鼠自懷孕第6天到第15天,其子宮重量、胚胎著床數、著床前損失率、著床後損失率及胎鼠體重皆與對照組無顯著性差異,而且胎鼠之外觀、內臟及骨骼亦無畸胎現象,故四倍濃縮牛樟芝對胎鼠發育並無不良影響。即使以1000–4000 mg/kg BW四倍濃縮牛樟芝管餵SD大鼠連續90天,所有大鼠臨床檢查、組織病理學檢查、血液學分析、血清生化分析皆在正常範圍內。在護肝功能性試驗方面,每日管餵413.4、1033.5 mg/kg BW四倍濃縮牛樟芝連續8週,可顯著降低每週2次管餵20 %四氯化碳的SD大鼠的血清中天門冬氨酸轉氨酶與丙氨酸轉氨酶的量;每日管餵1033.5 mg/kg BW四倍濃縮牛樟芝可減輕肝臟及脾

臟腫脹、降低肝纖維化程度、羥脯氨酸濃度,並提高超氧歧化酶、過氧化氫酶、穀胱甘胺酸過氧化酶、穀胱甘肽還原酶、榖胱甘肽的活性。由以上結果顯示,本研究新穎製程所產出的四倍濃縮牛樟芝是安全可靠並具護肝功能性。

腸子的吶喊:讓腸道好菌變多,不能只靠優酪乳

為了解決長青動物醫院評價 的問題,作者姚紀高 這樣論述:

益生菌光靠吃進去是不夠的,養益菌才有效優酪乳中的乳酸菌,95%無法活著進入腸道在腸內培養有益菌,是更好、更自然的保健方式 大部分外來乳酸菌很脆弱,無法通過胃酸、膽汁的考驗, 往往還沒到達腸道就陣亡了,更別提整腸助消化作用。 讓腸道好菌變多,不能只靠優酪乳, 最新的方法是:提供腸道好菌成長養分, 讓原本就在我們腸道中的好菌,自然地在腸道中繁殖生長, 應用人體中已存在的好菌來維護健康, 啟動自癒機能是最自然不過的養生方法。 犀利破解腸道健康迷思 咖啡灌腸可以清除宿便? 喝牛奶可以預防骨質疏鬆症? 哪個牌子益生菌活菌最多?效果最好? 自製優酪乳整腸效果最好?酵素最

完整? 天天喝乳酸菌飲料的孩子為何變成胖娃娃? 自閉症、癡呆症與腸道問題有關? 愛斯基摩人為何不會長青春痘? 若要健康,腸要常清;若要不死,腸中無屎 看起來健康、有活力的人,無論男女老少個個都擁有健康的腸道 腸道不止擔負消化功能,更是人體最大免疫器官,腸內菌叢平衡左右身體健康, 腸道整治好了,體內毒素自然少;排便順暢了,身體自然健康。 作者簡介 姚紀高 知名公共營養學講師,以暢銷著作《一肚子好菌》和《腸內清道夫—寡糖》聞名海峽兩岸。 作者自 1990 年開始,即投入寡糖生活化推廣,至今十餘載,醫界、營養界和業界都給予高度評價,使得現在人人不僅知道寡糖這個名稱和意義,更

瞭解其對人體的效益何在,甚至與腸內菌群的密切關係都知之甚詳,大家耳熟能詳的 A 菌 (acidophilus,嗜酸性乳酸菌)、B 菌 (bifidus,比菲德氏菌,即雙叉桿菌),就是其結合各界力量,共同推展出來的成果之一,更因此促使、擴大寡糖及其相關製菌產業的蓬勃發展,堪稱「寡糖生活化的推手」。目前更在對岸戮力推廣此一健康概念,為海峽兩岸寡糖研究第一人。 他以極為生活化的語言,講述專業艱深的醫學理論,強調身心健康的關鍵來自腸內細菌,觀念深受網友和學生的喜愛。 你可以透過電子信箱與他交流: [email protected]或[email protected]。

銀髮族協助狗醫生培訓之空間規劃創作研究

為了解決長青動物醫院評價 的問題,作者彭詩涵 這樣論述:

研究資料顯示,經常與動物接觸對銀髮族之身心發展及身體健康皆有顯著的相關影響。本研究初期透過人員訪問式問卷,調查全台灣居住以及未居住於安養機構中年滿65歲以上之277位銀髮族;調查結果顯示,近半數之銀髮族表示願意接納流浪狗,且超過半數之銀髮族表示相當願意接受狗醫生服務。本研究從空間設計之角度,探討銀髮族參與「流浪毛小孩摘星計畫」,首先,透過紀錄片解析台灣狗醫生培訓過程之現況,再根據銀髮族之人體尺寸計測及人因工程學,將銀髮族及犬隻之身體機能及所需之基本活動範圍納入空間設計討論中,為其規劃一友善的狗醫生培訓空間。本研究結論針對空間設計之材質及色彩的運用進行整理歸納,以及提出「獨立性」、「便利性」、

「安全性」、「衛生性」及「耐用性」等五大設計考量要素,以提供銀髮族及犬隻於一獨立且合適的環境中產生良好的互動性,並有效執行狗醫生培訓課程所需之各種指令及動作。最終以提供未來研究相關領域者作為參考使用,並期望能藉以提升國民對「銀髮族」及「狗醫生」的重視,尊重生命的存在價值,使其獲得更完善的照護資源,達到互利共生、創造雙向福祉的和諧。

長青動物醫院評價的網路口碑排行榜

-

#1.提供觀賞魚診療服務之動物醫院名冊

長青動物醫院. 林長青. 02-23369908 臺北市萬華區廣州街78號. 信達犬貓專科醫院. 謝德和. 02-28812150 臺北市華齡街22巷15弄5號. 天母家畜醫院. 於 www.ahiqo.ntpc.gov.tw -

#2.松山動物醫院

接受寵物類型銘謝松山動物醫院陳炳旭院長繼長青動物醫院林長青院長之後,採購永業成(股)公司經銷之MDTK iSuture ... 評價數; 張貼者: 智遇動物醫院. 於 digiartesaani.fi -

#3.【寵物日記】掩日就醫_長青動物醫院 - 歲月隨筆

萬華的長青動物醫院上周在掩日身上又發現了兩個腫塊,一個在左側邊身體,一個在腹部上周日的時候就已經帶去平常看的獸醫院看過了,醫生的說法比較保守,說先觀察三周, ... 於 ivan1982.pixnet.net -

#4.長青動物醫院貓咪 - Invizion studios

愛知県名古屋市天白区の動物病院【長屋動物医療センター】は年中無休で一般診療、二次診療を行う犬猫病院です。CT・MRI・胃カメラ・大腸カメラの検査数は ... 於 900745526.invizion-studios.si -

#5.長青動物醫院與來旺動物醫院 - 永遠最愛的寶寶公主

寶寶很久以來都在長青動物醫院看病連開切除腫瘤跟節紮的手術(→ ... 雖然找了好多的醫院是網路上有評價的還打算一間間去詢問看看但問了卻發現一個問題真要把寶寶放 ... 於 yachi7754.pixnet.net -

#6.長青動物醫院 - 台灣公司網

長青動物醫院,統編:99035348,公司所在地:臺北市中正區永功里三元街211號. ... (文字:長青動物醫院,EVERGREEN ANIMAL HOSPITAL), 長青動物醫院EVERGREEN ANIMAL ... 於 www.twincn.com -

#7.書名: 100個不可不知的狗問題/ 長青動物醫院院長林長青 ... - 蝦皮

書名: 100個不可不知的狗問題/ 長青動物醫院院長林長青著(二手)<另有優惠方式,請見以下說明>. $120. 尚無評價. 0 已售出. 運費: $60 - $90. 延長訂單撥款. 於 shopee.tw -

#8.清耳液系列 - 生展寵物醫療保健部

豐德動物醫院 台北市信義區莊敬路235號 02-27588292. 小布動物醫院 台北市南港區 ... 長青動物醫院 台北市萬華區廣州街78號 02-23369908. 大群動物醫院 台北市 ... 於 www.eanimals.com.tw -

#9.萬華區-長青動物醫院|台北市動物醫院- 寵物資訊快訊

持續更新寵物相關資訊,獸醫、寵物友善飯店餐廳,持續更新中。 選單 ... 於 taiwanvet.net -

#10.長青動物醫院 - 律師出庭費用

最新面試:獸醫助理面試。 בספט׳醫院名稱, 長和動物醫院. 業務類別, 合法動物醫院,委辦寵物登記,特約狂犬病預防注射,委辦寵物 ... 於 ewosekaz.galcaconstruccion.es -

#11.可惡的動物醫院 - Mobile01

我家15年的母狗前陣子因為肚子腫大帶去一直以來會去的醫院A 醫院A看有發燒先 ... 你可以去台北市廣州街哪邊的長青動物醫院喔,我家之前的狗去看很多家 ... 於 www.mobile01.com -

#12.長青動物醫院貓咪

2023 長青動物醫院版權所有[防疫公告] 進入本院請全程配戴口罩。 初診請先來電完成門診預約之後,再填寫此表單。 [線上初診單填寫連結] [狗狗親子教室] ... 於 893767620.alejandrocorrales.com.co -

#13.臺北市萬華區動物醫院

劉正彥, 環南動物醫院, 台北市萬華區和平西路3段205號, 02-23020109. 白順吉, 萬華動物 ... 林長青, 長青動物醫院, 台北市萬華區廣州街78、78之1號1、2樓, 02-23369908. 於 www.tpvma.org.tw -

#14.[心得] 不推薦台北長青動物醫院- 看板dog - 批踢踢實業坊

內容有點長...... 有在長青醫院替狗看過病的主人們應該知道他們搬過家搬家前對於長青醫院評價還不錯(但那時也沒看過什麼攸關生死的重病) 但搬家後的長 ... 於 www.ptt.cc -

#15.長青動物醫院 - PetTalk:說寵物

獸醫院&院所專區. 內容合作獸醫師. 獸醫院所. 登入/註冊. 獸醫院所; 長青動物醫院. 長青動物醫院. 4.7. 院所資訊. 地址:台北市萬華區廣州街78號. 電話:0223369908. 於 www.pettalk.tw -

#16.長青動物醫院薪水情報

去看看面試過 長青動物醫院 的 獸醫助理的心得! 看面試心得. 其他的相關公司. MStar_晨星半導體 ... 於 salary.tw -

#17.托托長青動物醫院看診 - 犬兒喵女

托托長青動物醫院看診 ... 症狀:體溫較高,一開始2天是走來走去,後來坐著發呆不敢趴下,咳嗽,放屁有糞便,肚子脹硬,肌肉消失。 因為3/7開始加重藥量,由 ... 於 luyushan1214.pixnet.net -

#18.長青動物醫院收費的價格和推薦,PTT - 寵物用品生活推薦指南

長青動物醫院收費在[心得] 不推薦台北長青動物醫院- 看板dog 的評價; 長青動物醫院收費在長青動物醫院評價的價格和推薦,PTT、FACEBOOK、DCARD 的評價; 長青動物醫院收費 ... 於 critter.mediatagtw.com -

#19.長青動物醫院|台北市萬華區 - PetoPlay 寵物情報樂園

位於台北市萬華區的長青動物醫院,服務項目包含了一般動物內外科診療、疫苗注射、結紮手術…等。 於 petoplay.com -

#20.【台北推薦】評價最好5家動物醫院!收費表、獸醫院、24H急診

... 推薦】評價最好5家動物醫院!收費表、獸醫院、24H急診、寵物醫院、獸醫、貓醫院、狗醫院 ... 長青-台北動物醫院 推薦指數: 綜合評比:72.3 於 kikinote.net -

#21.國立嘉義大學- 维基百科,自由的百科全书

國立嘉義大學擁有四個校區七個學院,其中農學院、理工學院及生命科學院位於蘭潭校區,人文藝術學院及師範學院位於民雄校區,管理學院及獸醫學院位於新民校區,產學營運及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.想念的夜,談談家有寵物的長照和臨終 - 聯合報

老齡犬的長照到臨終,就是陪伴。2019年7月,面對他年紀已漸衰老的事實,並與長青動物醫院的主治獸醫師王醫師,共同迎接狗狗的老年長照, ... 於 udn.com -

#23.台北)長青動物醫院@ 豆比媽的窩 - 隨意窩

院內光診療室就有好幾間。 院內約有七、八位醫師,陣容龐大,而且有許多位都是台大獸醫系出身的美麗女醫師。 於 blog.xuite.net -

#24.[反推] 小森林動物醫院 - PTT評價

獸醫院找到能持久看下去真的很難, 醫院設備很新也很乾淨, 唯一缺點就是醫生遲到。 ... 看板BigSanchung標題[反推] 小森林動物醫院作者. 於 ptt.reviews -

#25.新竹以北 - 臺灣動物醫院聯盟

VCT台灣動物醫院聯盟( Veterinarian Clinic Taiwan) 是由一群台灣開業獸醫師所組成的醫療促進及強化經營的互助性動物 ... 思邁爾動物醫院中壢分院 ... 長青動物醫院. 於 www.vct.com.tw -

#26.台北地區長青動物醫院聯繫資訊 - 台灣寵物醫學網

長青動物醫院 的地址、看診時間、連絡電話,以及網友評價彙整與心得整理. 於 www.tw-animal.com -

#27.展望動物醫院評價

展望医生详细介绍-出诊时间-评价怎么样-海南省人民医院整。 長青動物醫院; 宠物医院的发展现状与展望.pdf-原创力文档; 中興大學獸醫系畢業中興大學附設 ... 於 ch.alcamic.work -

#28.小橘貓受傷罕見臟器大風吹新北動保處妙手回春待覓有緣人| 生活

動保處長楊淑方說,日前有民眾在深夜通報,八里區荖阡坑路有一隻橘白色 ... 通報後立即開車前往搭救,先將動物送往夜間救傷醫院安置,並於隔日將小貓 ... 於 newtalk.tw -

#29.臺北市_長青動物醫院- Afurkid 毛小孩寵物資訊

長青動物醫院 ,開業醫師:林長青,電話:(02)23369908,地址:臺北市萬華區廣州街78號1樓、78-1號1、2樓。您還可以透過系統查詢其他動物醫院或寵物 ... 於 www.afurkid.com -

#30.登記機構查詢 - 臺北市動物保護處

機構名稱 聯絡電話 機構地址 澤禾動物醫院 02‑27681768 105臺北市松山區健康路288號 日健動物綜合醫院 02‑25707508 105臺北市松山區光復北路6之2號 人人愛動物醫院 02‑25778182 105臺北市松山區延吉街46之3號 於 www.pet.gov.taipei -

#31.「長青動物醫院」找工作職缺-2023年2月 - 104人力銀行

2023/2/19-19519 個工作機會|獸醫助理台中夏洛克動物醫院【夏洛克動物醫院】、醫療助理【伊甸動物醫院】、獸醫助理(工讀時薪)【鑫鑫動物醫院】。104提供全台最多 ... 於 www.104.com.tw -

#32.環南動物醫院

台醫網提供環南動物醫院簡介、臺北市動物醫院推薦、診療科別與服務項目。 ... 醫院環南動物醫院, 伊甸動物醫院, 長青動物醫院, 邁德氏賽鴿專科醫院, ... 於 eyehucaz.szust.pl -

#33.長青動物醫院可以刷卡嗎 - 全台合法動物醫院

全台合法動物醫院,長青動物醫院收費,長青動物醫院ptt,長青動物醫院費用,長青動物醫院評價,長青動物醫院結紮費用,樂田動物醫院評價,青亞動物醫院,小王子動物醫院. 於 animal.iwiki.tw -

#34.在堅持與放手之間,尋找最溫柔的方式——獸醫師的安樂死抉擇

遺憾的是,沒能在生病前多陪牠們一些。」林長青,長青動物醫院院長。首次以一位飼主身份接受專訪,娓娓道來自家毛孩的生命故事。這句平靜 ... 於 wuo-wuo.com -

#35.長青動物醫院 :: 獸醫院評價網

獸醫院評價網,長青動物醫院收費,長青動物醫院健康檢查,長青動物醫院結紮費用,長青動物醫院ptt,長青動物醫院評價,長青動物醫院腫瘤科,長青動物醫院美容,長青動物醫院徵 ... 於 petdoctor.imobile01.com -

#36.資深象迷洪孟楷新北藍軍未來潛力股 - 獨家報導

洪孟楷說,他與農委會與獸醫公會協調完成修法,相關制度在今年年初正式上線,將由農委會舉行考試,並發給證照,可以合法成為協助獸醫師進行動物醫療行為的 ... 於 www.scooptw.com -

#37.貓咪論壇- 小咖啡已經讓長青動物醫院的院長接手嚕!! 目前沒有 ...

ElinChao wrote: 是不是也可以告執行安樂死的獸醫呢?? 加上這句根本不會發生的指責. FB那邊則是寫著"醫院居然願意將健康動物安樂 ... 於 www.supervr.net -

#38.長青動物醫院 - 茄子煮法

長弘動物醫院成立於年,醫院現有四位專職獸醫師,服務項目有一般內外科、預防注射、骨外科、貓科動物門診、中獸醫門診、針灸及中西醫整合治療門診,院內 ... 於 dosobo.giorgiolorefice.it -

#39.文青小橘貓橫膈膜受損新北動保處手術救回開放認養 - 新頭條

動保處夜間救援人員接獲通報後立即開車前往搭救,先將動物送往夜間救傷醫院安置,並於隔日將小貓帶回醫療中心進行後續檢傷醫療,經醫療中心胡獸醫師 ... 於 www.thehubnews.net -

#40.Re: [心得/醫療] 長青動物醫院身體檢查~ - cat - MYPTT

晚間去長青,巧遇Hime馬麻,恰恰好兩隻同胎的兄弟姐妹一起看醫生: 今天換給許心美醫師看診,許醫生一看就說這是和Hime一樣的鼻水臉: 對於曼曼的症狀她倒不認為就是過敏 ... 於 myptt.cc -

#41.被批「黑道出身」黃承國告蘇煥智案開庭蘇:賴清德反黑金「打 ...

更多來自台灣新聞的內容 · △飼主帶貓去獸醫院健康檢查,結果因為牠太調皮而 · 高姓騎士被闖紅燈的貨車撞倒在地,險些遭後輪 ... 於 www.msn.com -

#42.長青動物醫院面試心得

長青動物醫院 面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:獸醫助理面試。 於 interview.tw -

#43.何時才有正式名份?近百個農會連署催生立法,破千農民響應

照片提供/臺灣大學植物教學醫院雲林分院) ... 學位學程主任蕭旭峰強調,《獸醫師法》立法後,大眾才逐漸建立動物生病時要尋找獸醫用藥治療的概念。 於 www.newsmarket.com.tw -

#44.DEFAULT

... 內壢美食推薦 · 康寧動物醫院 · 愛豆屋洋菓子工坊 · 南山教練 · 高雄壓克力 · 手捏陶 · 台郡討論 · 慈濟階級 · 專題問卷範本 · 聯成外語評價 · 新光銀行信用卡ptt ... 於 dovemih.chevaline-charcuterie-charlet.fr -

#45.長青動物醫院- YouTube

Share your videos with friends, family, and the world. 於 m.youtube.com -

#46.中美獸醫院評價

只要是教學動物醫院的設備幾乎都會很完善心傳動物醫院為狗貓心臟專科醫院, ... 我會帶我家的貓貓去給顏醫生長青獸醫院評價資訊整理Page1 院方:飼主 ... 於 764223468.recepcni-pulty.cz -

#47.臺北市長青動物醫院 - 浪浪的事

浪浪的事收集台灣的動物醫院資訊,這裡是臺北市長青動物醫院資料。 於 langlangthing.com -

#48.在應用程式中繼續操作 - Google 地圖

利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 於 www.google.com.tw -

#49.長青動物醫院 - 寵物二三事

文章, 地圖 · 寵物 · 首頁; 新鮮事. 汪星人 · 喵星人 · 兔星人 · 爬蟲星 · 水族 · 特殊. 知識家. 新手教戰守則 · 訓練師資訊 · 貓狗飲食 · 玩具與用品開箱文 ... 於 pet234.com -

#50.長青動物醫院- Petsyoyo寵遊網

寵物友善/服務評鑑取消回覆. 你必須 登入 後才能發表評論。 地圖. 附近店家. 派特寵物友善餐廳 · 408台中市南屯區公益路二段959號 · 寵物友善餐廳 義式料理 ... 於 www.petsyoyo.tw -

#51.服務據點 - 信元製藥

桃園市龍潭區- 人人動物醫院龍潭總院. 店家名稱:人人動物醫院龍潭總院 ... 桃園市楊梅區- 人人動物醫院-埔心分院 ... 台北市萬華區- 長青動物醫院. 店家名稱:長青 ... 於 singen.com.tw -

#52.大安醫師陣容 - 大安動物醫院

主治獸醫師- 闕志翰. 國立台灣大學獸醫專業學院獸醫學系學士; 國家獸醫師專門職業及技術人員高等考試合格; 前國泰動物醫院主治獸醫師; 前長青動物醫院外科住院獸醫師 · 主治 ... 於 daan-vet.com -

#53.長青動物醫院|門診時間表|看診進度|網路掛號|評價 - 台醫網

動物醫院 名稱:長青動物醫院。負責獸醫:林長青。 執照種類:獸醫師。執照字號:北市獸業字第314號。發照日期:-。 於 twedr.com -

#54.長青動物醫院貓

2022 長青動物醫院版權所有貓下泌尿道症候群(FLUTD) 照顧須知本病是指貓咪因為結晶結石造成下泌尿道發炎甚至阻塞的相關症候,容易發病的高危險群包括: 喝 ... 於 579352755.pikescafe.fi -

#55.長青動物醫院 - LINE8商店

本動物醫院設置多樣的專業醫療器材,讓有需要的動物病患可以獲得更好的醫療照護品質。 X光室心血管超音波牙科內科外科共通消毒設備科住院部骨科眼科麻醉科診察室檢驗室美容 ... 於 line8.me -

#56.台東黑眉錦蛇土地公落下頦躲神轎獲救野放 - 中時新聞網

獸醫檢查發現,這尾黑眉錦蛇上、下顎骨有多處骨折,脊椎骨裂、多處皮膚割裂傷潰爛,也因為骨折,嘴巴一直合不起來,成了「落下頦的土地公」。 保育員廖 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.長青動物醫院健檢 :: 貓狗看診醫院

貓狗看診醫院,長青動物醫院ptt,長青動物醫院結紮費用,長春動物醫院,長青動物醫院超音波費用,長青動物醫院可以刷卡嗎,長青動物醫院交通,極光動物醫院,長春動物醫院評價. 於 twah.moreptt.com -

#58.智心團隊 - VETOGREAT 智心聯盟

陳姿方. 顧問|創辦人. 現任:. 智心聯盟執行長動物醫院管理特約顧問(長青動物醫院、 ... 於 vetogreat.com -

#59.蔣雨青 - 臺灣獸醫外科專科醫學會

現職, 長青動物醫院外科部. 連絡電話, (02)23369908. 工作地點, 台北市萬華區廣州街78號. 資料. 2023年商業夥伴 ↓ ↓. 立案證書字號:台內社字第0990220167號;註冊 ... 於 oplab.im.ntu.edu.tw -

#61.长青动物医院在城市Wanhua District

条评价№1. 謝謝預約人員在電話中仔細釐清病徵與病史,謝謝賴醫師詳細完整的檢查與解說,謝謝助手們耐心對待暴動的貓咪~對長青的印象跟對台中的吉米哈利的印象一樣讚. 於 taiwan.worldorgs.com -

#62.彰化基督教醫院 CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

院區選擇, 兒童醫院 · 二基醫院 · 鹿基醫院 · 鹿基長青 · 員基醫院 · 南基醫院 · 雲基醫院 · 漢基醫院. 繁中. 全文檢索. 首頁; 認識彰基. 於 www.cch.org.tw -

#63.長青動物醫院Animal Hospital - Veterinarian in Wànhúa Qū

See what your friends are saying about 長青動物醫院Animal Hospital. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the ... 於 foursquare.com -

#64.安華動物醫院 - 24bottles 掉漆

5) 【安華動物醫院】的評價、電話、地址、營業時間|高雄寵物醫療:安華 ... 名稱:進安動物醫院台北市萬華區- 長青動物醫院永吉家畜醫院新北市新莊區 ... 於 ocosovec.leerdasuenos.es -

#65.醫師介紹 - 夏洛克動物醫院

國立中興大學獸醫教學醫院外科醫師; 台北長青動物醫院外科主治醫師. 專長:. 軟組織外科,骨科,脊椎外科,腫瘤外科及牙科. 於 www.sherlockvetah.com.tw -

#66.【醫療】台北 長青動物醫院懷疑肝門脈分流檢查(3)

雖然上次去恩孺看診完後,對於肝門脈分流這件事情沒這麼焦慮, 但其實還是一直放在心裡過不去, 後來搬回台北,8月就帶莎莎去了長青動物醫院看診。 於 dogya.pixnet.net -

#67.林園動物醫院

... 雙園動物醫院: 台北市萬華區西園路2段105號: 02-23084409: 林長青: 長青動物醫院: 台北市萬華區廣州街78、78之1 ... 列表不等於推薦喔,請多多參考各家醫院評價。 於 129760615.vedenie-ludi.sk -

#68.興旺動物醫院

醫院負責人,心臟內科、貓科、眼科、中獸醫科、內分泌、到府出診. 前台北龍江太僕動物醫院內科及心臟科主治獸醫師前台北長青動物醫院夜班國立中興大學獸醫系學士國立 ... 於 www.sw-pet.com.tw -

#69.130319 少爺6歲大健檢@長青動物醫院

前兩次都是在芸林動物醫院讓蔡醫師檢查. 這次因為Mickey的關係讓卡內麻對長青動物醫院的印象很好. 而且巴特家、三P家、熊太家也都有在長青健檢的經驗. 於 kanema.pixnet.net -

#70.气炸了!!大家别去长青!黑黑黑! - 宠物天地 - 温哥华中文论坛

今天真的快把我气死了气炸了!!大家以后别去这家医院了!这家医院往死里坑钱!打着唯一华人医院的旗号赚着黑心钱!长青之所以华人多就是好多宝贝的 ... 於 forum.vanpeople.com -

#71.吃屎吧你

一峯青. 威靈公. 地圖台中. 公準新聞. 國泰航空招募. 浩民. 150 港幣. 陳正然. 撲克牌吹牛. ... 光田醫院院長. Foodpanda 給評價. ... 苗栗動物醫院. 於 214385590.mvg5014.ch -

#72.長青動物醫院腫瘤科-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點 ...

2008年3月3日—推yxy3:台大動物醫院腫瘤科的醫生是"李繼忠",我看過還不錯有醫德03/03...邊的〔長青動物醫院〕有很多位台大獸醫系畢業的女醫師給狗狗看過的...,萬華的長 ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#73.南一書局企業股份有限公司

民國59年成立長青(Ever Green)子公司,開始從事筆、卡片以及筆記簿等相關文具的 ... 印刷出版分享面試訂閱面試面試心得熱門討論薪水情報公司資訊面試評價低面試難度k ... 於 ufysov.restauranteparavos.es -

#74.鄧炳池 - 全國動物醫院

臨床營養科. 貓科主任鄧炳池獸醫師參加2005年FELINE MEDICAL SEMINAR(2005年貓病研討會)返國後,協助籌備與加拿大長青動物醫院的貓科研究交流,並結盟為姊妹院,為本院 ... 於 www.vet.com.tw -

#75.10間台北動物醫院實訪,推薦優質可信賴的獸醫

身為貓狗飼主、身邊同事也動輒養貓狗數十年,當然累積了不少動物醫院推薦清單!以下是台北10間優質動物醫院推薦, ... 長青動物醫院Google 地標. 於 blog.petpetgo.com -

#76.【MOJA日記】臘腸狗飼主的惡夢:頸椎有問題怎麼辦?病程與 ...

2020/3/25 長青動物醫院 醫生一樣開了止痛藥,並建議我們幫MOJA熱敷這裡的醫師很細心,除了基本觸診還有測試反射動作(折腳看毛孩會不會自動把腳放回 ... 於 dream0422.pixnet.net -

#77.小橘貓「肝臟胃部跑到胸腔」手術救回水汪汪無辜大眼欠收編

... 獸醫檢查後發現小貓右前肢上臂骨交錯性骨折,且橫膈膜受損,肝臟和胃部都跑到胸腔,緊急進行手術後挽救一命,目前等待骨頭長好後,就會開放認養。 於 tw.stock.yahoo.com -

#78.長青動物醫院 - 朝雨浥輕塵

長青動物醫院. 最近咪亞又發情了。 每次咪亞發情,流氓都只能哀怨地望著她:「阿我就幫不了你,你不要一直煩我啦!」 發情的咪亞實在很煩= = 於 www.maomo.info -

#79.POLO年度健檢in 台北長青 - kenalice+4p - 痞客邦

長青動物醫院 台北市廣州街78號(02)2336-9908 長青這邊的醫師非常多而且大多都還蠻年輕的資深的醫師大概就是院長林長青跟許心美醫師這兩位 於 kenalice.pixnet.net -

#80.長青動物醫院住院費用

長青動物醫院 住院費用 透明光. Bibo sesamstraße. 碧湖山水. 紅燒鱈魚電鍋. 霧峰親子景點. 張嘉琳評價. 士林烤雞腿. 於 699704167.dichterbijafscheid.nl -

#81.台北)長青動物醫院 - 豆比媽的窩

在台北市蠻有知名度的長青動物醫院,最近搬遷到新院址台北市廣州街78號,連網站都換了新貌。長青動物醫院網站新院佔地很廣,加上地下室,大約有一百多 ... 於 phibus.pixnet.net -

#82.長青動物醫院| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您長青動物醫院的景點介紹,與長青動物醫院周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的台北 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#83.雙園動物醫院 - seven 抹茶拿鐵

醫院; 王舒德, 雙園動物醫院, 台北市萬華區西園路2段號, ; 林長青, 長青動物 ... 查詢與取消電話: (02) 雙園動物醫院網友評論網路評價臺北市動物醫院 ... 於 aqahif.hierroslayosa.es -

#84.長青動物醫院

團隊介紹 · 獸醫師 · 動物醫事技術士 · 獸醫助理 · 櫃台執事 · 重要夥伴 · 特殊專長. 儀器設備EQUIPMENT. 檢驗儀器 · 診治儀器 · 手術設備 · 影像設備. 資訊專區NEWS. 於 www.egah.com.tw -

#85.植物醫師協助農藥源頭控管,立法箭在弦上 - 嘉義大學

臺灣大學昆蟲系教授兼植物醫學碩士學位學程主任蕭旭峰強調,《獸醫師法》立法後,大眾才逐漸建立動物生病時要尋找獸醫用藥治療的概念。 於 www.ncyu.edu.tw -

#86.台北動物醫院 萬華區寵物診所攻略懶人包 - 熱血台中

1.長青動物醫院 · 2.華中動物醫院 · 3.古德動物醫院 · 4.康寧動物醫院 · 5.翊心動物醫院 · 6.雙園動物醫院 · 7.環南動物醫院 · 8.保全獸醫院 ... 於 taiwan17go.com -

#87.[問題] 長青動物醫院-推薦醫生- 看板Wanhua - PTT台灣在地區

我家的小胖怎貓這三天凌晨四點多就開始起來晨吐從四點多開始到早上九點一開始就是把飼料都吐出來之後就都是吐白色的泡泡口水吐完就又跑去吃吃完又給我吐!!( 於 ptttaiwan.com -

#88.文青小橘貓橫膈膜受損新北動保處手術救回開放認養 - 蕃新聞

動保處夜間救援人員接獲通報後立即開車前往搭救,先將動物送往夜間救傷醫院安置,並於隔日將小貓帶回醫療中心進行後續檢傷醫療,經醫療中心胡獸醫師 ... 於 n.yam.com -

#89.毛孩的食衣住行育樂醫】專題報導 狗貓需求及照顧觀念

採訪對象:許心美(長青動物醫院內科主治醫師) ... 透過教育推廣,讓飼主了解狗貓的需求,給予妥善的照顧,來醫院只要打預防針、做健康檢查就好。 於 www.lca.org.tw -

#90.動物醫院 - 黃金巴頓寵支貿易有限公司

黃金巴頓全省配合動物醫院通路明細. ... 動物醫院. 金旺動物醫院 10053台北市中正區青島東路33之2號 (02)2321-2580, 古亭動物醫院 ... (02)2775-3007. 長青動物醫院 於 www.gpas-petfood.com.tw -

#91.各縣市動物醫院地圖查詢

「浪浪甘巴爹」提供臺灣各縣市寵物醫院、動物醫院、獸醫院資料查詢、寵物醫院急診及動物醫院急診、轉診、24小時寵物醫院及24小時動物醫院等相關聯絡資訊查詢以及熱門 ... 於 langlanglove.com -

#92.醫療團隊Team Walk

國立中興大學獸醫教學醫院外科醫師新北市中日動物醫院獸醫師AOVET masters in TPLO ... 長青動物醫院住院醫師中興大學獸醫學院臨床組腫瘤科碩士中興大學獸醫學院學士. 於 www.walkvet.com -

#93.長青動物醫院- Taipei, Taiwan - Veterinarian | Facebook

長青動物醫院, Taipei, Taiwan. 1563 likes · 9 talking about this · 6798 were here. Veterinarian. 於 m.facebook.com -

#94.長青動物醫院- 廣州街78號, 萬華區, 台北市, Taiwan - Yelp

長青動物醫院 in 萬華區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 萬華區and ... 於 m.yelp.com -

#95.長青動物醫院商家資料 - 哇客滿生活消費網

長青動物醫院 在108 台北市萬華區廣州街78號的寵物醫院,這裡提供長青動物醫院的電話、地址及服務項目、介紹、部落格搜尋,並不定期分享長青動物醫院的優惠訊息。 於 www.wakema.com.tw