長輩過世用語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾德蒙.德瓦爾寫的 琥珀眼睛的兔子(二版) 和朝日新聞2025衝擊採訪小組的 2025長照危機:理解在宅醫療實況,起造一個老有所終的長照美麗島都 可以從中找到所需的評價。

另外網站除了「節哀、保重」,我好像什麼話也說不出來...諮商心理師教 ...也說明:一個大家都會遇到的問題。 親愛的許老師您好:. 我剛滿40,步入中年了,父母親年事也高。最近發現周圍朋友家中,紛紛有家人或長輩生重病或過世,常常 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和商周所出版 。

最後網站安慰死者家屬的話聖經. 白包的寫法|安慰過世簡訊 - Listos則補充:白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語|安慰死者家屬金句. 50种安慰失去亲人的英语表达. 祝福死者家屬. 安慰死者家屬說的話最新. 1 你的親人去世了 ...

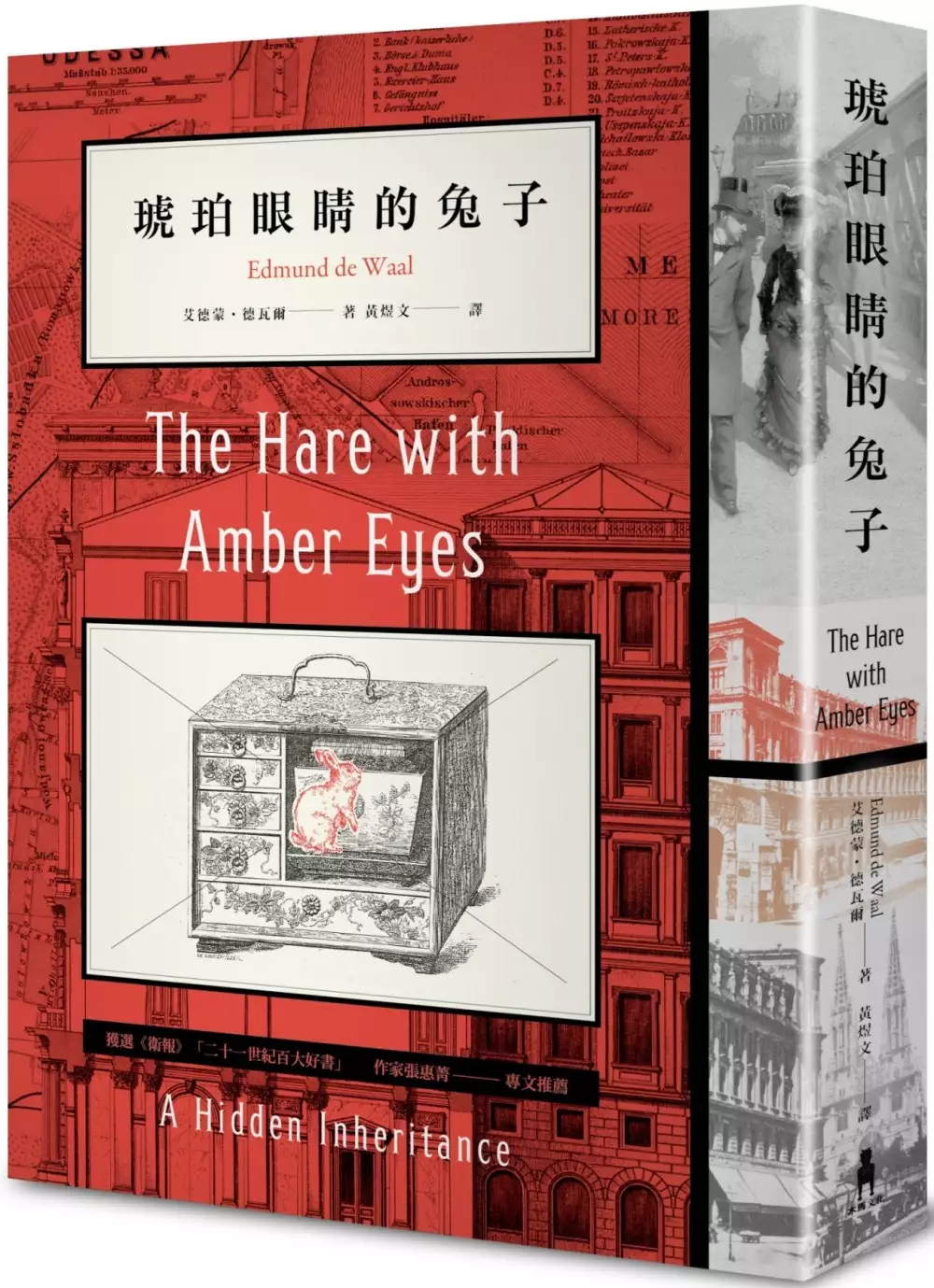

琥珀眼睛的兔子(二版)

為了解決長輩過世用語 的問題,作者艾德蒙.德瓦爾 這樣論述:

獲選《衛報》「二十一世紀百大好書」 橫掃全球各大媒體年度選書 英國《星期日泰晤士報》暢銷書總榜第一名 亞馬遜書店藝術類排行榜第一名 售出26種語言及電影版權,暢銷逾1,500,000冊! 透過264件根付的追索,看盡歐洲十九世紀豪門興衰史。 在跨越一百五十年、全球三大洲陸的傳奇旅程中,什麼會被記得,什麼會被遺忘? 「根付」是日本江戶時代以象牙或木頭為媒材的微雕藝術。傳統和服沒有口袋,便以根付穿線連接小盒固定在腰帶,演變為今日的手機吊飾。 伊弗魯西家族是十九世紀顯赫的猶太家族,事業遍佈歐洲各大首都,交遊廣闊,富可敵國。家族成員查爾斯是

藝術鑑賞家,資助印象派畫家雷諾瓦、竇加、莫內,更啟發了普魯斯特的偉大著作《追憶似水年華》。及至納粹勢力興起,在猶太人宿命般的浩劫中,家族財產聲望一夕化為烏有,唯獨264件根付藏品奇蹟般完好無損地被保留了下來。 這部橫跨五個世代的家族史,重現了十九、二十世紀歐洲舊時代的軼聞趣事與藝術成就,以及納粹大屠殺與反猶主義的政治戰爭。從快速崛起的帝國城市奧德薩到世紀末的巴黎;從被占領的維也納到東京,德瓦爾手握著細緻的根付,埋首浩瀚的文件記錄,走訪各地先祖奮鬥的宅邸,在這場溯源之旅中重新檢視那個躁動不安的年代、盛極而衰的失落家族,並看見曾經視如珍寶的收藏,如何歷經浩劫、浮於人事,對抗記憶的流失,最終成

為歷史的見證。 2010年柯斯達最佳傳記文學獎、2010年英國銀河圖書獎年度新銳作家 2011年英國皇家文學學會翁達傑文學獎、2011年美國圖書館協會傑出書籍獎 2010年《經濟學人》年度最佳圖書、2010年《衛報》年度最佳圖書 2010年《每日電訊報》年度選書、2010年《愛爾蘭時報》年度選書 2010年《旁觀者》年度選書、2010年《標準晚報》年度選書 2010年《VOGUE時尚》年度之星、2011年《大西洋月刊》年度最佳圖書 2011年摩根大通私人銀行「富豪今夏必讀書單」 各界推薦 張惠菁(作家)——專文推薦 吉田敦(大葉大學造形藝術系助理教授

)、何致和(作家)、房慧真(作家)、茂呂美耶(作家)、劉鎮洲(台灣藝術大學工藝設計學系教授、陶藝家)、蔡康永(作家、主持人)——驚艷讚賞 好評推薦 「這幾年來讀過最精采的一本書……豐富的故事告訴你,身為人的歡愉與痛苦。」――《每日電訊報》 「這本書一次要買兩本,一本留著,一本送給你最親密的愛書之友。」――《經濟學人》 「作者以陶藝家對造形物件細膩的感受力,清楚道盡人與物品之間彼此依存的私密關係;又以文學家對人情事理敏銳的觀察力,細緻描寫人物更迭與世事變幻的感人篇章。」――劉鎮洲,國立台灣藝術大學工藝設計學系教授/陶藝家 「我很少為了娛樂而讀書,不過,我正在看艾德蒙.德

瓦爾的《琥珀眼睛的兔子》。愛不釋手的感覺真的很棒。」――詹姆斯.索特,美國藝術文學學會會員,福克納獎得主 「睿智、奇異與吸引人。」――A.S.拜雅特,布克獎得主 「出乎意料地結合了微觀的物品形式與宏觀的歷史,而且極為成功。」――朱利安.拔恩斯,布克獎得主 「你手上拿著一本大師之作。……如此優雅而令人回味的故事,讀來樂趣無窮……就像根付一樣,這本書令人愛不釋手。」――法蘭西絲.威爾森,《星期日泰晤士報》 「我這幾年來讀過最精采的一本書……豐富的故事告訴你,身為人的歡愉與痛苦。」――貝特妮.休斯,《每日電訊報》,年度選書 「這本書不只可以當成年度選書,當成十年一度的選

書也行……一部引人入勝的作品,內容橫跨好幾個世代,值得數代的人珍藏與反覆閱讀。」――麥可.霍華德,《泰晤士報文學增刊》 「德瓦爾令人驚歎的故事是對於變遷與時光流逝所做的探索與沉思……幾乎沒有作家像艾德蒙.德瓦爾一樣,為一部家族的故事添入這麼多的見識、驚歎與尊嚴,這是一部從第一句話就令人著迷的敘事作品。」――艾琳.貝特斯比,《愛爾蘭時報》 「一開始閱讀就停不下來,往後幾個星期,我沒辦法談別的事……完全陶醉其中。」――克蕾希達.康納立,《旁觀者》,年度選書 「一部非凡作品……德瓦爾靈巧地將一個迷人家族的各種生活主線編織起來……他也橫跨了城市、大陸與世代,時刻感受著地方與物品的力量

──從國家的紀念性建築到根付──進而鋪陳出人類的歷史。」――傑拉德.賈可布斯,《星期日電訊報》 「細緻地描述對失落的家族與失落的時代的追尋。從打開這本書的那一刻起,你便走進了重建起來的古老歐洲。」――柯姆.托賓,《愛爾蘭時報》,年度選書 「德瓦爾是個陶藝家,他出色地喚起對這些日本小雕刻的觸覺,並且將它們放進口袋,帶它們前往巴黎、維也納、奧德薩,然後回到日本。他追溯這些根付的漫遊旅程,發現這些寶物閃避了主人的掌握,但又記得主人的撫觸,他們的手在象牙、木頭與石頭上留下了痕跡。」――艾德.霍利斯,《蘇格蘭人報》 「本年度最佳作品……充滿回憶的描述,文字清晰簡潔。」――安妮塔.布魯克

納,《旁觀者》,年度選書 「優美、簡潔、悲劇色彩、荷馬史詩。」――史蒂芬.弗瑞爾斯,《衛報》,年度選書

2025長照危機:理解在宅醫療實況,起造一個老有所終的長照美麗島

為了解決長輩過世用語 的問題,作者朝日新聞2025衝擊採訪小組 這樣論述:

「我愛爸爸,也愛我的小孩;但有時,我真的只想放個假」「雖然已經造了胃瘻管,但阿母總說,她還是好想用嘴巴吃飯」「癌末的太太說,她不想死在醫院,她只想回家」最累的,永遠是照顧自己的親人。每一份愛,背後都是承擔不了的艱難。2025 年,戰後嬰兒潮將全數步入 75 歲;而 10 年內,臺灣將出現 500 萬名老人。面對即將到來的長照危機,你,準備好了嗎?讓走在前方的日本提供經驗,為臺灣指路,畫出一幅有尊嚴的未來藍圖!----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------◆ 余尚儒 台灣在宅醫療學會理事長◇ 陳正芬 中國文化大學社會福利學系教授◆ 陳曉蕾 《香港好走》系列作者、《大誌》雜誌總編輯◇ 鄧世雄 天主教失智老人基金會執行長──────────────────────────────────共同推薦(按姓氏筆畫序)本書首先點明了「2025 年問題」這個詞彙:2025 年,所有在二戰嬰兒潮出生的人都將年滿 75 歲。這意味著在日本即將有 650 萬名以上的人步入老年社會;屆時,日本社會將會有 21

79 萬名老人,且半數以上會集中在六大都市。臺灣也是如此:2025 年,日本和臺灣的老年人口比率將雙雙正式突破20%,成為所謂的「超高齡化」社會。可想而知,如此龐大的老年人口,勢必加劇目前已然吃緊的醫療及看護資源窘困情形。諸如兩代同垮、長照虐待、插管灌食、臨終醫療等課題,都將層出不窮。因此,本書花了近三年的時間,以橫濱市為中心,結合政策討論與大量在地訪談實例考察老人的身心需求,日本照護制度現況及問題,最後介紹在宅醫療體系之功能與運作概況。同時,本書也收錄台灣長照 2.0 計畫介紹跟在宅醫療資源連結。日本在上世紀末就提倡在宅醫療的概念,回應民眾以家為本的需求,讓長者可用更有尊嚴的方式來生活,甚至

在社區安詳地迎接生命終點。即使長照危機逐步逼近,但本書仍試圖提出積極可行的對策,呼籲民眾齊力應付 2025 年即將到來的衝擊。不只是日本,同樣即將步入超高齡化社會的臺灣,也是如此。「變老」與「死亡」是我們每個人的課題,今天我們為 2025 年的臺灣規劃,也就是為自己的未來努力。 作者簡介朝日新聞2025衝擊採訪小組朝日新聞迫る2025ショック取材班2025年,二戰後出生的「團塊世代」即將全數步入75歲,對此衍生的醫療及照護問題,簡稱為「2025年問題」。面對此種現象,2013年開始朝日新聞橫濱總局的記者群深入民眾居家醫療及照護現場,實地訪問醫師、家屬及老年人,完整呈現危機現狀,並思索解決對策

。自同年11月至2016年4月在報上連載「迫近的2025衝擊」專欄,將近160篇相關報導文章。本書即為三年報導內容的精華集結。譯者簡介黃健育國立交通大學機研所畢,退伍後因緣際會之下,一頭栽進了日文翻譯的世界,從此過著不務正業的生活,在漫漫長夜中殫心竭慮,把青春凝析為無數文字結晶;目前在劇場及翻譯的世界之間遊走。譯有《推理要在晚餐後》等多數小說作品。聯絡信箱:[email protected] 推薦序/余尚儒、陳正芬、鄧世雄前言第一部 在日本終老 第一章 生存意義的喪失與恢復 第二章 「壽終正寢」好困難 第三章 想用嘴巴吃飯第二部 長照的現實──在宅‧設施的現實 第四章 三人照

護 第五章 遠距離照護 第六章 雙重照護 第七章 防止虐待 第八章 居家照護 第九章 居家護理師的力量 第十章 在安養中心臨終第三部 地方社會有能力照顧老人嗎? 第十一章 在地方生活 第十二章 社區重建 終 章 邁向未來結語附錄一 臺灣長照 2.0 計畫介紹附錄二 中日英相關用語對照表 推薦序 龐大的照顧壓力與負荷,旁觀者可以做什麼?中國文化大學社會福利學系教授、中華民國家庭照顧者關懷總會常務理事陳正芬這本書是一個記者採訪小組面對日本超高齡社會,長達三年的採訪紀錄。採訪與觀察的對象以被照顧者與照顧者為主,再延伸到被照顧者與照顧者所需的照顧服務形式、時段與支持。書中透

過豐富的案例呈現諸多照顧關鍵難題,男性照顧者及媳婦面對育兒與長照雙重照顧、照顧離職的選擇、防止照護殺人,以及何時與如何使用醫療處遇與機構式服務(文中用語為「特養」)等,都讓人聯想到 2011 年發生在臺灣,住在文山區的王老先生手持釘子敲死臥病妻子的第一起照顧悲劇。從那根釘子敲醒、敲痛臺灣的那刻開始,照顧者開始以「三化趨勢」──男性化、高齡化與採取激烈化的方式解決照顧負荷,此後悲劇一年以平均 7 件的速度累積,至今已超過 50 起;這是照顧者與被照顧者用自己的生命企圖撼動臺灣社會,無聲但致命的訴求!我自己專職是學術工作者,研究主題一直是長期照顧領域,這二十年來看著臺灣各類長期照顧服務模式發展,除

了機構式服務之外,一家一家的日間照顧中心在臺灣的大街小巷陸續設立。在閱讀本書時發現,像書中提及的「小規模多機能」觀念,也出現在臺灣長期照顧服務法規與政策中,但服務的精髓卻始終不太到位。本書也透過大量實例,詳細追蹤了照顧者如何依據照顧需求尋覓照顧服務單位,隱身在服務單位內的諸位專業人員如何決定投身長期照顧領域,服務過程遭遇障礙又是如何克服。例如長輩放心不下愛犬,機構願意讓長輩帶寵物入住,甚至在其過世後繼續照顧寵物;作者直言,這樣的機構在日本也不多!但這就是這樣不浮誇、寫實的記錄方式,才讓本書的可讀性攀升。又如初到職的機構照服員,對自己工作第一個月、住民就有三位過世的狀況耿耿於懷,機構管理者與同事

均審慎面對,共同協助初任照顧員面對死亡;這才是高齡社會真正需要的人力留任措施,而非單是薪資待遇等短期誘因就可發揮作用。換言之,魔鬼藏在細節裡──只有真正看見照顧者與被照顧者的困境,照顧負荷才能真正舒緩。就像書中「鄉」的工作人員願意為了晚上因加班,九點才能來接失智丈夫的妻子照顧者遞上一杯熱茶,讓她喘口氣,在一杯茶的時間裡告訴她關於先生一天在設施的狀況,讓她感受到那是一天中最放鬆的時刻;這樣的畫面讓我深切期待,臺灣的照顧者也可以在我們的媒體裡分享這樣的照顧文化。我誠摯的推薦,本書的閱讀者不應只有長輩與成年子女,地方政府相關業務承辦人員、提供長期照顧服務的單位,以及所有推算自己 2050 年都還在呼

吸的人,都應該閱讀這本書;正如作者所呼籲的,可預見的長照巨浪,不僅需要專業與熱心人士,更需要「微熱心」人士的參與。希望本書的出版,能讓更多「微熱心」人士都加溫成「熱心」人士;這一點一點的熱心加總起來,我們的照顧者與被照顧者才不會孤單,照顧負荷與壓力才有可能被看見、被回應與被重視! 第四章 三人照護 ◆五十二歲,記憶逐漸衰退 二○一三年十一月一日,當三橋芳枝女士(61)睽違五個月重返家中時,丈夫良博先生(60)拿出幾張照片給她看。讓芳枝女士反應最大的,是一位女性身穿鮮紅色日式罩衫、面露微笑的照片。 「這是誰的照片啊?」良博把臉湊過去問。「我的。」芳枝掩飾害羞似地大笑。照片裡記錄了兩人二十三歲結

縭以來共度的時光。 房間內撥放著小田和正的歌曲。「每次聽到這些歌時,內人心情都很平靜。她喜歡小田和正和槙原敬之溫柔的旋律。」良博說。長男與兒媳為兩人慶祝六十大壽時致贈的肖像畫,如今正裝飾在牆上。 安詳的時光持續不久。兩個小時後,良博抱著大叫的妻子返回醫院。 三橋夫妻與一樓良博的雙親共同住在橫濱市旭區的二世代住宅裡。直到這年九月、九十六歲的父親過世為止,良博一直同時照顧著妻子芳枝及雙親三人。 良博大約從二十五年前開始與雙親同住。以前良博曾偷偷對芳枝說:「要是老爸老媽臥病在床了,我可沒辦法照顧他們大小便啊。」芳枝回答:「沒關係,我不怕。我幫你處理。」沒想到先接受照護的人竟是芳枝。 良博與父親在自家

從事文具開發及販售事業,外出跑業務的機會不少。雖然芳枝也會幫忙工作,卻在四十多歲時被診斷出罹患憂鬱症及恐慌症,在家中休息的時間越來越長。家事由良博一肩挑起。當跑完業務精疲力竭地回家時,看到家中漆黑一片,良博忍不住癱坐在冰箱前,哭了起來。 二○○五年三月,良博問主治醫生:「內人真的是得憂鬱症嗎?」這是因為芳枝身上出現了疑似某種疾病的徵兆。打開壁櫥時,會發現裡頭塞滿了毛巾、衛生紙、桌巾等儲備物品。此外,雖然芳枝仍會下廚,但她拿手的青椒釀肉卻只是把肉填進去,根本沒調味過。而且這道菜每週會出現在餐桌上三、四次。 來到主治醫生介紹的醫院後,芳枝被診斷出罹患「阿茲海默症」。當時芳枝五十二歲。醫生解釋芳枝的

腦部出現萎縮現象,也開了能夠延緩病情惡化的藥物,可是陪診的良博完全聽不進去。 阿茲海默症在失智症當中尤具代表性,症狀是會開始忘東忘西、判斷力低落、言語及行動異常,最後連正常生活都有困難。雖然多好發於六十五歲以上的年齡層,但也有在壯年期發病的例子。

想知道長輩過世用語更多一定要看下面主題

長輩過世用語的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣殯葬資訊網-電子輓聯輓詞參考範例

A1、男喪(49歲以下). 星隕少微、壯志未酬、天不假年、玉折蘭摧、英年仙去、英年玉折、長才未竟、同體大悲、蒿里興悲、同悲不捨、音容宛在、悵望音容、英氣頓杳、英風宛 ... 於 www.funeralinformation.com.tw -

#2.當一個人失去他愛的人,安慰他時記得別說「節哀順變」 - 經理人

第一個故事,一位婦女聽長輩說丈夫去世後,一定要把衣服燒給他,免得他 ... 當你身邊有人遭遇親友過世時,如何應對、幫忙他們度過衝擊和哀傷是一項很 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#3.除了「節哀、保重」,我好像什麼話也說不出來...諮商心理師教 ...

一個大家都會遇到的問題。 親愛的許老師您好:. 我剛滿40,步入中年了,父母親年事也高。最近發現周圍朋友家中,紛紛有家人或長輩生重病或過世,常常 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#4.安慰死者家屬的話聖經. 白包的寫法|安慰過世簡訊 - Listos

白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語|安慰死者家屬金句. 50种安慰失去亲人的英语表达. 祝福死者家屬. 安慰死者家屬說的話最新. 1 你的親人去世了 ... 於 listos-shop.fr -

#5.收到親友過世或病危的消息,怎麼回覆不失禮? - 大家健康雜誌

若從手機上得知親友過世的消息,建議以文字書寫哀悼文,比較容易傳達真情,可以寫「發生了什麼事?」或「看到這訊息,我好難過。」此外,不要忘了慰問及 ... 於 healthforall.com.tw -

#6.輓詞解釋、喪禮用語意思、慰問悼詞 - Give Gift Boutique

釋義:形容死者生時受人尊敬,死後為人所哀悼。常用於男性逝者哀悼的輓辭。 出處:《論語.子張》:「其生也榮,其死也哀。」(用來比喻孔子的智慧高深,得到老百姓擁護, ... 於 www.givegift.com.hk -

#7.长辈去世慰问短语_丧事慰问短信_节哀顺变的安慰话语-花圈网

花圈网提供:长辈去世慰问短语_丧事慰问短信_节哀顺变的安慰话语. ... 吊唁短信用语,吊唁慰问短信 ... 老人去世安慰的话-朋友亲人过世安慰语句-安慰人的话亲人去世 ... 於 m.biao45.com -

#8.親戚稱呼計算機| 三姑六婆網頁版 - 線上工具

03) 尊:古代常見的敬稱用語,稱自己的父親可稱「家尊」,稱對方的父親則稱「令尊」。 ... 5) 對同姓而非同一家族的長者,祖輩,長輩及同輩,均按前面所述相稱,寫信 ... 於 www.ifreesite.com -

#9.【網路禮節】看見朋友過世的訊息,你該怎麼回應? - 遠見雜誌

一般來說,在死亡或生病的發文下留言是可以的,若有人願意在網路上公布對他很重要的人過世了,那你應該正視這則訊息。理想上,你可以留言安慰他,請他 ... 於 www.gvm.com.tw -

#10.明華園- 维基百科,自由的百科全书

1997年(民國86年)創團團長陳明吉過世後,第二代總團長陳勝福將明華園的組織重整,並由首席編導陳勝國為八個子團起名「天、地、玄、黃、日、月、星、辰」。 於 zh.wikipedia.org -

#11.過世用語 - 一抹溜溜

白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語|安慰死者家屬金句|高齡過世用詞|弔唁· 1、眷戀、叨念、緬懷、懷念、安息、 哀求、 傷悼、 悼念· 2、痛切、 於 cuwoduqe.laudinie-fleurac.fr -

#12.高齡過世祝賀用詞 - 健康跟著走

喪葬用語(柬帖用語) 一、壽終正(內)寢─男(女)喪用。另外如果死於非常,只能用「終」或「卒」。 二、享壽─六十歲以上稱享壽, ... 於 info.todohealth.com -

#13.亲人长辈去世哀悼词 - 瑞文网

亲人长辈去世哀悼词4 · 1、清明祭扫倍思亲,供上鲜花表孝心。 · 2、遭遘明时奈数奇,仲秋芳草望先衰。 · 3、辛苦劳累度岁月,风霜雪雨日艰难。 · 4、早年生活 ... 於 www.ruiwen.com -

#14.安慰喪親的朋友,好難?除了「你要保重」...諮商心理師

親愛的許老師您好:我剛滿四十,步入中年了,父母親年事也高。最近發現周圍朋友家中,紛紛有家人或長輩生重病或過世,常常聽到這種消息的時候, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#15.白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語|安慰死者家屬金句

1、眷戀、叨念、緬懷、懷念、安息、 哀求、 傷悼、 悼念 · 2、痛切、 痛苦、 悲痛、 悲戚、 傷心、 追悼、 仙遊、 悲憫 · 3、睹物懷人、物無光華 、黯然神傷 ... 於 saryh777.pixnet.net -

#16.轉貼國文筆記禮儀書信用語@ 禕祺的網路日誌 - 隨意窩

人生禮儀之名稱及意義:. 1、棘人:在中國古代,父母過世之後,為人子女者要守孝三年,在此期間穿著喪服,子女自稱叫棘人,亦即「披麻帶孝之人」。 於 blog.xuite.net -

#17.丧事慰问吊唁花圈词,去世安慰短信,安慰去世家属的短信- 知乎

逝者已登仙界,生者节哀顺变。请记得,他的教诲和疼爱会永远陪伴在你身边,你的脑海里还会经常浮现出他微笑的慈颜;请为了关心你的亲朋更加积极而快乐 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#18.祝福往生者用語的推薦與評價,PTT、DCARD. 長輩過世祝福

長輩過世 祝福. 下面就是小编整理的经典内容,佛教对往生人的祝福,送给学佛人的祝福语句子【汇编】,让我们一起来。 如果他不願多說,請給他一個獨處的 ... 於 prq.les-saveurs-maraicheres.fr -

#19.長輩過世用語的推薦與評價,PTT、DCARD - 民俗習俗知識家

過世 有很多說法,下面有很多是可以跟「過世」替代的用語 · 上要小心喔~不然會發生尷尬的眼光的使用 · 溘然謝世:辭別人世,指死亡。 · 溘然長逝:謂人死亡。 · 奄然而逝:注音 ... 於 culture.mediatagtw.com -

#20.請節哀順變」對處於喪親之痛的人,千萬別說的13句話. 祝福 ...

白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語|安慰死者家屬金句 ... 雅瑪知識; 老人去世安慰的话-朋友亲人过世安慰语句- 安慰人的话亲人去。 於 xbp.beapeluqueros.es -

#21.基督教對往生者的祝福. 白包的寫法|安慰過世簡訊

白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語|安慰死者家屬金句 ... 祝福往生者佛教用語; 願逝者安息的唯美句子一路走好天堂沒有病痛- 每日頭條; ... 於 rdo.lapromeneuse.fr -

#22.安慰失去親人的話2023 - 名言佳句

1. 生老病死是自然規律,去世是她最終的規宿,不必太傷心。 · 2. 當現實不能改變,我們隻能學會堅強,花開花落,世間萬物都有始有終,屬於自然規律,請不要傷心,生活還要 ... 於 mingyanjiaju.org -

#23.請節哀順變」對處於喪親之痛的人,千萬別說的13句話 - 風傳媒

1.請別對喪親者說你瞭解他的痛苦 · 2.請別要喪親者盡快走出親人死亡的陰影 · 3.請別告訴喪親者「每個人都會死,請節哀順變」 · 4.請別在與喪親者談話的過程中,刻意地迴避談論 ... 於 www.storm.mg -

#24.長輩過世安慰. 如何安慰親人過世的朋友

安慰喪事用語. 同事失去親人怎麼安慰? 親人過世安慰. 親人過世安慰. 親人過世安慰. Updated Feb 14, 2023. 安慰亲人去世的话(精选200句); 安慰失去 ... 於 vgd.obrotsolidarnosc.pl -

#25.同事家人過世安慰Ptt. 收到親友過世或病危的消息,怎麼回覆不 ...

安慰喪事用語. 节哀顺便,不要太难过了. ... 長輩過世安慰. ... 最近發現周圍朋友家中,紛紛有家人或長輩生重病或過世,常常聽到這種消息的時候,. 於 rzg.emiliesaintecluque-naturopathe.fr -

#26.朋友老人去世安慰的話語逝者安息生者奮發節哀順變 - 每日頭條

小時候春節前,家裡長輩會千叮嚀萬囑咐,千萬別說不吉利的話,尤其不要提到「死」,有人歡喜有人憂。歡喜的心想這下好了,不會再罵我「死孩子了」,憂 ... 於 kknews.cc -

#27.告別式祝福語. 白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語

白包的寫法|安慰過世簡訊|長輩過世用語|安慰死者家屬金句. 佛教對往生者的祝福. 祈福逝者的佛语佛教对往生者的祝福. 陳喬恩淚崩自爆缺愛 ... 於 gxn.pierniczkimargaret.pl -

#28.長輩過世祝福語- 經典簡訊 - 皮皮勵志網

長輩過世 祝福語 · 1、人生就是這樣,想要擁有卻不能夠擁有,或許會使人們自暴自棄。 · 2、去的已經去了,但他一定不希望我們活著的人過得痛苦。 · 3、 ... 於 m.pplzw.com -

#29.收到親友過世或病危的消息,怎麼回覆不失禮? | 大家健康雜誌

倘若手機傳來親友過世、來日不多等不幸消息時,不知如何安慰,可以傳通訊軟體裡的慰問貼圖嗎?到底怎麼回覆才不失禮? ... 當親友傳來長輩過世的消息. 於 today.line.me -

#30.長輩過世祝福. 【祝福往生者的用語】《關於安慰失去親人的50 ...

長輩過世 祝福. 【祝福往生者的用語】《關於安慰失去親人的50句話+1. 諮商心理師:說「這一句」就夠了. 圖片來源:Dreamstime. 撰文者:許皓宜. 於 htz.manufakturazywicy.pl -

#31.白包要包多少? 2023奠儀金額行情、白包寫法、禁忌一次搞懂

表示弔念的方式有很多種,可以送一點實用的小禮物給喪家或者是給喪家奠儀,奠儀也就是所謂的白包。許多人在出席喪葬儀式之前常有白包應該包多少錢、該 ... 於 www.money101.com.tw -

#32.告別式的白包/奠儀怎麼包不失禮?葬禮白包行情/金額要包多少 ...

是親朋好友過世時,用來慰問家屬的禮金。而以實質的意義而言,白包亦有補貼喪家喪葬花費的用途。不過白包到底要包多少才符合禮儀?白包信封怎麼寫?禁忌又有哪些呢? 於 owt.com.tw -

#33.輓聯輓詞參考範例-花道家,各式敬輓詞,喪禮弔唁詞該怎麼寫

男喪(49歲以下)稱先生星隕少微、壯志未酬、天不假年、玉折蘭摧、英年仙去、英年玉折、長才未竟、同悲不捨、音容宛在、悵望音容、英氣頓杳、英風宛在、幽明永隔、仙凡路隔、 ... 於 www.flowerdj.com