鋁業公司的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭永年寫的 制內市場:中國國家主導型政治經濟學 和NiallFerguson的 廣場與塔樓:從印刷術誕生到網路社群力爆發,顛覆權力階級,改變人類歷史的network都 可以從中找到所需的評價。

另外網站裕瑋鋁業股份有限公司也說明:裕瑋鋁業股份有限公司. Yu-Wei Aluminum Co., Ltd. -ISO 9001:2008 CERTIFIED -ISO 14001:2004 CERTIFIED -AS 9100 CERTIFIED. □首頁/Home Page.

這兩本書分別來自浙江人民 和聯經出版公司所出版 。

開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 何學斌所指導 卓佳君的 外送平台服務品質、滿意度與忠誠度關聯性之研究—以Foodpanda為例 (2021),提出鋁業公司關鍵因素是什麼,來自於外送平台、服務品質、滿意度、忠誠度。

而第二篇論文開南大學 商學院碩士在職專班 謝雅惠所指導 蘇碧霞的 學生宿舍服務品質及資訊系統與學生續住意願之關聯性探討—以A大學為例 (2021),提出因為有 服務品質滿意度、宿舍資訊系統、續住意願的重點而找出了 鋁業公司的解答。

最後網站保技鋁業則補充:保技專業鋁壓鑄廠,提供鋁合金鑄造、鋁壓鑄服務,本廠通過ISO品質及環境認證,在為為顧客帶來優質鋁合金鑄造產品的同時,降低對環境之影響,如果您需要鋁壓鑄服務, ...

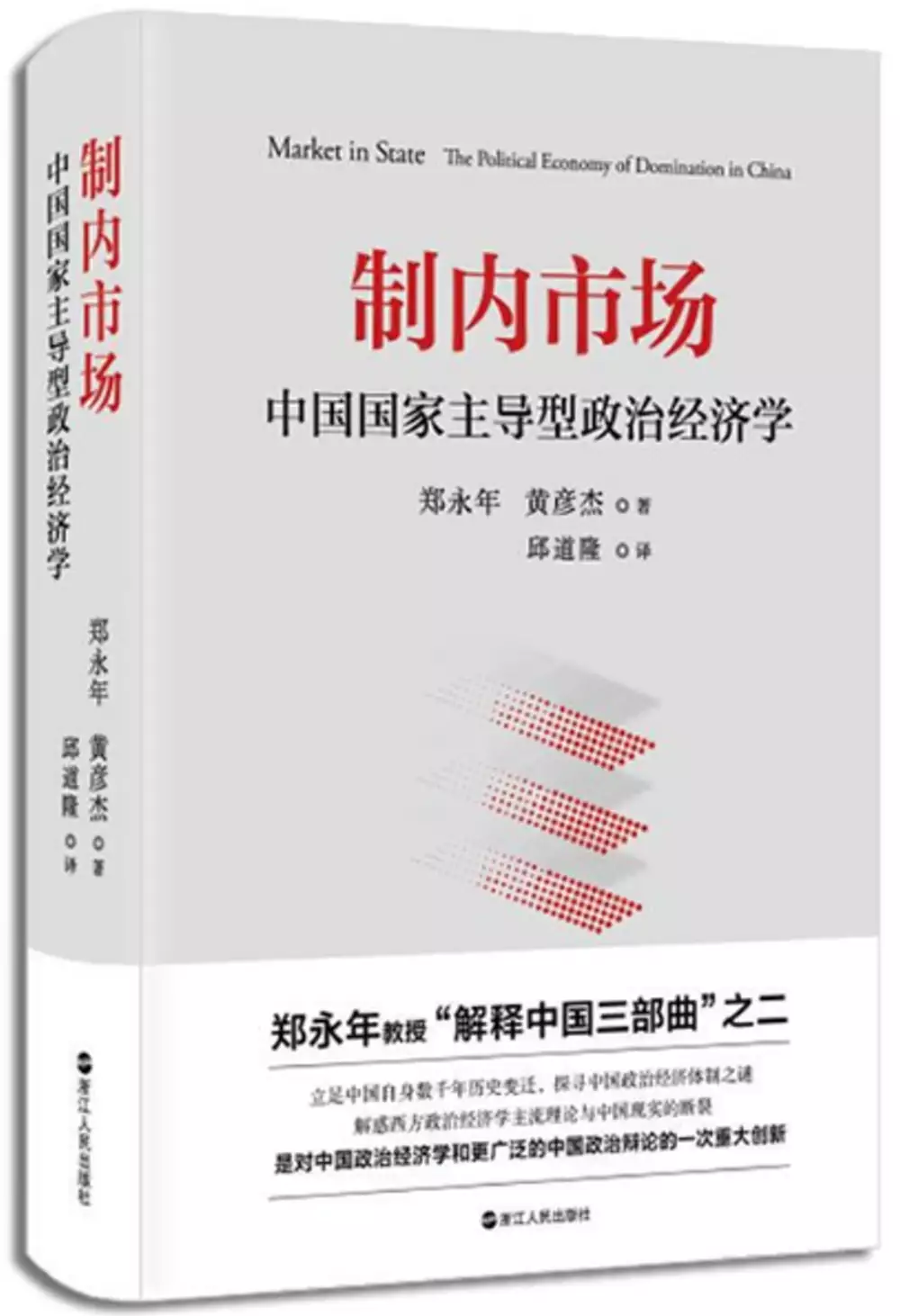

制內市場:中國國家主導型政治經濟學

為了解決鋁業公司 的問題,作者鄭永年 這樣論述:

本書從中西比較的視野,探索了中國政治經濟制度的發展歷史及當代演變,並以“制內市場”的總體框架來揭示中國的國家和市場的關係。本書提出,“制內市場”是一種在中國的漫長歷史中不斷演進的政治經濟體制,在這種體制中,市場北非自主的、自我調節型的秩序,而是一個以國家為中心的秩序的組成部分,服從于國家治理的規制。 具體體現為一個三層市場共存的等級制的結構:底層的自由市場經濟,頂層的國家資本,以及介乎兩者之間的政府機構和私營企業相互作用的中間地帶。作者認為,隨著中國經濟的持續增長和全球化,中國國家、市場和社會之間的內部平衡不但關係中國自身未來的前景,也可能會對世界各地的經濟產生重大影響。

鄭永年 現任香港中文大學(深圳)校長講席教授、全球與當代中國高等研究院院長,華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席,上海交通大學政治經濟研究院名譽院長。北京大學學士、碩士,普林斯頓大學政治學博士。羅特裡奇出版社“中國政策叢書”主編和世界科技書局“當代中國研究叢書”共同主編。 主要從事中國內部轉型及外部關係研究。已經出版英文學術專著9部,包括《技術賦權》(斯坦福大學出版社)、《中國的行“為聯邦制”》(世界科技書局)、《全球化與中國國家轉型》(劍橋大學出版社)、《在中國發現中國民族主義》(劍橋大學出版社)等。主編中文學術著作數十部,包括《中國模式》《保衛社會》《大趨勢:中國下一步》和《貿

易與理性》等。 導論 / 00 中國和市場經濟 / 00 中國和資本主義 / 00 中國及其當代經濟奇跡 / 0 研究計畫和主要觀點 / 0 本書的結構 / 0 第一部分 理論 第一章 市場、國家和資本主義:政治經濟學理論與中國 / 0 西方的國家與市場 / 0 市場體制和資本主義 / 0 市場體制和資本主義的歷史性 / 0 現代工業資本主義 / 0 凱恩斯主義 / 0 新制度經濟學 / 0 發展型國家理論與東亞新興工業經濟體 / 0 結語 / 0 第二章 制內市場:一個中國的政治經濟學理論 / 0 中國的國家和經濟 / 0 帝制時期中國國家和經濟的話語論述 /

0 “兩種市場”概念 / 中國的市場和市場體制 / 結語 / 第二部分 歷史 第三章 帝制中國的國家和市場 / 帝制國家、家庭和市場 / 帝制時期政治經濟的常態與非常態 / 自治和統治 / 帝國經濟秩序的再造 / 結語:帝制經濟秩序的理想與現實 / 第四章 現代中國政治經濟的起源:地緣政治、大眾動員和國家構建 / 地緣政治、國家構建與現代中國政治經濟 / 晚清的危機與地方改革:1840—1895年 / 晚清“新政”的國家構建實驗及其後繼者:1895—1927年 / 党國的崛起與南京政府的10年:1920—1937年 / 全面抗日戰爭和動員經濟的年代:1937—1953年 / 冷

戰時期動員經濟的轉型:1953—1979年 / 結語:當代“制內市場”經濟體制的起源 / 第三部分 當代機制 第五章 基層資本和市場化:當代市場改革的動力 / 當代市場化 / 從邊緣成長起來的市場:1978—1994年 / 全面市場化:1994年以來國家主導的市場改革 / 當代中國的市場化及其限度 / 第六章 中間地帶:國家和私營企業之間的紐帶 / 當代私營企業的來源 / 夥伴關係模式:作為先行者的私營企業 / 國家代理模式:國家作為主導行為者 / 國家吸納與主導的機制 / 結語 / 第七章 貨幣體制:財政和貨幣改革及其限度 / 貨幣化:改革和結構變革 / 打造一個新的宏觀經濟

結構 / 1994年後的地方金融與現金紐帶 / 結語:貨幣在“制內市場”體制和中國社會中的媒介作用 / 第八章 國有資本:央企和經濟主導 / “家庭自留地”理論和國有部門 / 國有企業改革 / 央企的擴張 / 作為財政體制的央企 / 作為政治行為者的央企 / 作為經濟行為者的央企 / 央企的監管困境 / 結語:國有企業與國家主導的動力 / 總結 / “制內市場”的社會後果 / “制內市場”與中國政治體制 / 全球背景下的“制內市場”體制 / 注釋 / 參考文獻 / 索引 / 483 譯後記 / 498 本研究試圖重新思考中國政治經濟學的基本理論前提。我們認為

,中國的政治經濟學被西方嚴重誤解,並且這種誤解在中西方的學者和決策者當中造成了各種形式的困惑與衝突。因此,對一些概念進行徹底的重構,將有助於澄清對中國的看法和誤解,從而促進我們對中國的認識和決策。 在本研究中,我們通過考察政治與經濟之間的內在聯繫,將中國的政治經濟體制概念化。雖然我們常常論及中國的歷史經驗,但主要關注的是當代中國。在方法論上,我們對問題的研究採取了實證的方法,即探討中國的政治經濟體制是什麼,它是如何形成、如何演變的,現在又是如何運作的。 在中國研究領域,中國政治經濟學的研究地位越來越重要。在歐洲和北美,學者們提出了諸多政治經濟學的概念和理論,用來解釋西方經濟發展和增長的漫長

歷程。近代以來,中國開始接觸西方列強,中國學者逐漸接受了諸如自由市場、資本主義等“標準”的西方政治經濟學的概念和理論,並將其用於解釋中國的經濟發展和增長。然而,他們的解釋始終存在問題和誤導。2我們認為,要解釋中國,必須基於由中國自身的經驗提煉出來的科學概念和理論,就像西方學者基於西方經驗提出他們的概念和理論那樣。 雖然中國歷史悠久,但中國學者並沒有像西方學者那樣,提出一套系統的政治經濟學理論。儘管如此,中國在不同的歷史時期裡,踐行著不同形式的政治經濟體系,在這一點上,中國有著豐富的歷史經驗。對於政治經濟理論家和政策分析家而言,將中國政治經濟的實踐經驗概念化,是一項重要的學術探索。而當代中國的

轉型歷程已經超過30年,中國是社會科學各領域的最大實驗場。有鑑於此,這一努力將整體上為政治經濟學的各個重要研究領域提供新視角,特別是為中國國家和經濟的研究提供新視角,進而提高和深化我們對中國的理解。考慮到有關中國崛起的不確定性越來越大,這對於政策界而言尤其如此。 在這個時代,所有有關中國崛起的理論問題,都是激烈辯論的話題。作為世界上第二大經濟體,中國正在全球範圍內發揮越來越大的影響力。然而,中國的政治經濟體制仍然是個謎。中國是市場經濟體嗎?資本主義在中國的語境下意味著什麼?中國是所謂的“國家資本主義”的一個例子嗎?或許,最重要的問題是,中國的國家與市場之間的關係是什麼?它是如何形成的?為什麼

這個在新自由主義經濟學者眼中長期效率低下的模式,卻能夠如此有效地應對經濟危機?毋庸置疑,這些問題對理論發展和政策分析都有著巨大的影響。諸如此類的問題,常常困擾著研究中國的學者們,因為他們發現,很難將經濟學和政治學的主流理論應用於中國。由此,許多國家都不確定應該對中國採取什麼樣的政策。在沒有足夠的知識儲備來回答“中國是什麼”的問題之前,制定有效的中國政策的難度可想而知。 我們寫這本書有著雙重動機:其一是求知的欲望,其二是政策考量。多年來,我們一直困惑於有關中國發展的兩個相關的長期爭論,即市場經濟和資本主義之間的長期爭論。我們認為,理解中國近年來的經濟奇跡及其可能的未來,關鍵在於從理論上分析中國

過去和現在的思想與結構。由於這項任務的緊迫性,我們的這項研究展示了一種以中國的歷史經驗和當代演變為基礎,對中國的政治經濟進行理論分析的嘗試。 中國和市場經濟 中西之間的首要爭執,事關中國的市場經濟地位。改革開放以來,中國經濟向市場經濟體制轉型,這一過程讓人印象深刻。中國不僅成為全球貿易和金融投資的受益者,而且成為似乎擁有無限增長潛力的經濟體。然而,中國經濟融入全球體系,也引發了中國與西方的衝突。其中,中國的市場經濟地位是一個主要的問題。 2001年中國加入世界貿易組織(WTO)時,同意在一定時期內被視為非市場經濟體(NME),期限最長為15年,以期能在過渡期結束前發展成為市場經濟體。中國

領導層希望以此展示其推動中國成為市場經濟體的決心。在世貿體系下,受到反傾銷調查的國家被分為“市場經濟體”(ME)或者“非市場經濟體”。儘管俄羅斯在2002年就被美國認定為“市場經濟體”,但中國與阿爾巴尼亞、柬埔寨、哈薩克斯坦、越南仍被留在了“非市場經濟體”的陣營中。中國被歸類為“非市場經濟體”的後果是,在反傾銷調查中,世貿組織不會使用中國製造的出廠價格來計算最終出口產品的公允市場價值,而通常會使用來自像印度這樣的“替代國”的價格資料進行計算。這種運用“替代國”資料進行計算的做法,常常導致對中國出口企業不利的裁決和更高的反傾銷稅。在許多情況下,選擇“替代國”是偏見的一個重要來源,它往往被各國當成

一種便利的工具,以對付國內競爭對手施加的政治壓力。 從中國的角度來看,自從加入世貿組織並改革其法律制度以來,中國放寬了經濟體制,從而使得經濟活動大幅增加,自由貿易出現空前的增長。對於中國而言,市場經濟地位事關國際貿易爭端中的反傾銷案件,具有重要意義。不難理解,在加入世界貿易組織後的許多年裡,中國領導人在與歐美領導人會面時,總會敦促他們承認中國的市場經濟地位。 然而,從西方的角度看,由於中國還遠未成為西方意義上的市場經濟體,因此它還不應被賦予市場經濟地位。3在中國,國家仍然是經濟決策的最終權威,市場在很多領域依然未能發揮調節經濟的作用,這些領域包括界定不清或缺乏保護的產權、過時的勞工制度、對

金融體系的持續控制、貨幣波動,以及宏觀經濟政策的其他方面。中國採取的所有這些形式的控制和監管都抑制了企業活動,阻滯了經濟增長。 在所有這些問題領域中,中國的國有企業尤其引發了海外觀察家之間的持久爭論,並且成為中國政治經濟體制的顯著標誌。的確,中國國有企業的龐大規模和覆蓋範圍,使得中國在世界主要經濟體中獨樹一幟。也正是由於這一龐大部門的存在,而非其他因素,中國的政治經濟體制才被貼上了“國家資本主義”的標籤,即由國家開展商業經濟活動,但卻以資本主義的方式管理和組織生產資料。這種國家資本主義制度時常招致海外的審查和國內的批評。時任麥肯錫諮詢公司上海辦公室主任的華強(Jonathan Woetzel

)在2008年的一份麥肯錫報告中寫道: 多年來,西方一直以非黑即白的眼光看待中國國有企業。有人持懷疑眼光看待這些滲透者。例如,中國鋁業公司近期斥資數十億美元購買力拓股份,這筆交易引發了人們對中國計畫收購澳大利亞資源的擔憂。還有人將國有企業視為頭腦簡單、四肢發達的打手:它沒有私營企業的聰明才智,但有很多“肌肉”。這些人認為,國企雖然是失敗的經濟實驗的遺物,但它仍然主導著國民經濟,控制著自然資源、公用事業和許多其他重要的部門。國企的實力和影響力——尤其是其與執政的共產黨和政府之間的關係,讓其夥伴和競爭對手不得不停下腳步。 儘管國內外許多人都積極敦促中國進行大規模且系統性的民營化舉措,從而大幅縮

減國有部門,但在20世紀90年代末的改革中,中國的國有企業得到了加強而非削弱。在中國,許多人都認為,國有企業是國家的優勢而非劣勢。國有企業一直在履行私營企業無法承擔的許多關鍵職能。例如,國家利用國有企業來建設大規模的基礎設施,促進經濟增長,平衡被視為貪婪的私營企業。而且更為重要的是,國家利用它們來應對嚴重的經濟危機,如1997—1998年的亞洲金融危機和2008年的全球金融危機。與此同時,國有企業被指責在履行這些職能的同時,也存在著經濟效率相對低下、過度擴張和政治利己主義的問題。 由於這些問題的存在,就中國是否應該獲得市場經濟地位,西方未能達成共識。歐美世界就這一問題辯論了多年,一直爭論不休

。從戰略角度來看,有些人認為,雖然中國尚未成為“自由市場”,但是通過承認中國的市場經濟地位,西方能夠對中國展現出一種歡迎的姿態,希望中國向更加自由和繁榮的正確方向邁進。西方需要推動中國實現經濟自由化,強化全球範圍內的競爭。 在中國內外,那些認為中國應當獲得市場經濟地位的人,提出了一些有說服力的觀點。這些觀點包括:第一,政府除了在少數戰略經濟部門(如銀行、電信、交通和能源,這些部門的國有化在許多其他市場經濟體裡也是常態)中擁有主導權外,中國絕大多數其他行業都充滿競爭,數百家企業參與其中且利潤微薄。第二,中國的民營化是漸進式的。徹底的民營化政策不可能一蹴而就,西方應該承認中國在市場自由化方面的發

展。第三,拒絕承認中國的市場經濟地位,可能會阻礙西方與中國之間的貿易關係。中國促進了西方財富的增長,而中國的出口行業也由於自由貿易而欣欣向榮。換言之,自由貿易使社會6變得更好,而保護主義則使其更加糟糕。第四,拒絕承認中國的市場經濟地位,主要是出於政治考量。這不僅荒謬,而且在某種意義上具有歧視性。西方將中國視為非市場經濟體,而願意承認俄羅斯具有市場經濟地位,這不能不說是雙重標準。 在那些支持和反對承認中國市場經濟地位的觀點背後,不難發現相似的邏輯——用詹姆斯·法洛斯(James Fallows)的話來說,中國將變得“更像我們”。親中派認為,更自由的中國政策將使中國變得更加自由;反中派則認為,更

強硬的中國政策將迫使中國變得更加自由。事實上,中國一直都被視為一個後社會主義的轉型經濟體,或處於轉型期的半市場經濟體。 在加入WTO近20年後,中國已成為世界上最大的貿易國。中國已經從資本短缺狀態轉變為資本剩餘狀態,其資本力量已在全球範圍內崛起。儘管對中國而言,市場經濟地位已不再重要,但是西方國家,尤其是美國,繼續對國家資本的性質提出質疑。例如,在奧巴馬執政期間,美國試圖說服11個太平洋國家加入“新一代”的貿易協定,即“跨太平洋夥伴關係協定”(TPP)。如果當時TPP成功締結,這將是自2001年世界貿易組織杜哈回合談判破裂以來最為重要的貿易倡議,因為它將把最大經濟體中的兩員(美國和日本)捆綁

在一起,組成一個國內生產總值占全球比重40%的陣營。TPP排除了中國,但卻包括了越南,這是一個刻意的舉動。事實上,TPP是美國對亞洲的“貿易再平衡”。外界預計,中國可能會被迫進行經濟改革,以便在晚些時候加入TPP。和之前一樣,西方的目的是促進中國的經濟自由化。人們可以預測,只要中國的經濟制度不效仿西方,這樣的博弈將來還會繼續下去。 因此,對於學術界而言,中國是否會成為一個自由的市場經濟體,這一問題仍然非常重要。中西方的學者和決策者的共識是,中國的經濟轉型過程是一個從計劃經濟轉變為市場經濟的過程,7分歧在於這一轉型將會有多徹底。毋庸置疑,改革開放以來,中國經濟的市場化程度越來越高,而計畫扮演的

角色越來越弱。但我們可以提出兩個概念上的問題:其一,中國國內外的學者和決策者理解市場經濟的方式一樣嗎?其二,中國的市場是否正在變得與我們在西方所看到的類似?如果將這兩個問題放入 “大分流”的爭論中,我們就能進一步質問:在市場經濟的發展道路上,中國和西方最終是否會殊途同歸? 從經驗上講,這個問題的答案是相當肯定的:中國不會變成我們在西方所看到的那種市場經濟體。例如,儘管中國在向市場經濟體轉變,但國家一直強調,國有企業應當在國家經濟結構中佔據核心地位。2013年11月,中國共產黨召開了第十八屆三中全會,會上通過了近20年來最重要的經濟改革檔,國有企業的這一地位再次在檔中得到印證。領導層堅持強調市

場化是中國經濟改革的方向,但也重申了公有制是中國獨特的經濟制度和“社會主義市場經濟”的“支柱”和“基礎”。因此,我們必須回到最根本的問題上來:什麼是中國的政治經濟體制?如果這個問題得不到答案,我們將繼續誤解中國。

鋁業公司進入發燒排行的影片

Ep040 - 在數位製造與設計之間遊走的跨領域工程設計師:施苡竹⠀

.⠀

這週邀請到在數位製造與設計之間遊走的跨領域工程設計師:施苡竹⠀

專長於電腦輔助設計與數位製造⠀

現在主要負責單元式帷幕牆產品數位製造的專案規劃與執行,同時也在銘傳大學建築系教授數位化設計課程。⠀

⠀

畢業於淡江大學建築系,又在國立交通大學建築研究所研究複雜幾合參數化設計與數位製造,隨後赴美研讀建築設計與景觀規劃,完成美國賓州大學的景觀建築碩士學位後,在紐約Studio Link-Arc擔任設計師,參與多項景觀設計與建築設計⠀

⠀

後來也在研究機構Yuntech IDF擔任專案經理的職位,執行多項設計專案,和進行機械手臂數位製造相關的研究。⠀

⠀

今天想和施苡竹學姊聊聊,他在在UPENN兩年的求學後,從紐約到台灣的心態轉換。⠀

也想要知道電腦輔助設計與數位製造在現在台灣的建築以及傳統產業的發展。⠀

.⠀

#離島人⠀

#數位建築⠀

#銘傳建築⠀

.⠀

經歷:⠀

- 現任 萬信鋁業有限公司專案經理⠀

- 台灣 銘傳大學建築系教授數位化設計課程⠀

- 台灣 研究機構Yuntech IDF擔任專案經理⠀

- 美國 紐約Studio Link-Arc擔任設計師⠀

- 美國 賓州大學的景觀建築碩士⠀

- 台灣 交通大學建築研究所⠀

- 台灣 淡江大學建築學士學位⠀

-------------

🎧離島人們的經驗交流播客平台

A podcast platform, shares experiences of those who are offshore.

🎬 Youtube | https://bit.ly/ho_youtube

🎙 參與錄音 | http://bit.ly/humansoffshore_interviewform

🎧 收聽 on Spotify | http://bit.ly/podcast_humansoffshore

👉🏼 Follow us on Instagram | http://bit.ly/humansoffshore_ig

👉🏼 Follow us on Facebook | http://bit.ly/humansoffshore_fb

外送平台服務品質、滿意度與忠誠度關聯性之研究—以Foodpanda為例

為了解決鋁業公司 的問題,作者卓佳君 這樣論述:

2021年5月國內COVID-19疫情蔓延加劇,臺灣進入三級警戒,嚴重衝擊餐飲業,而透過外送或宅配服務,有助於減緩產業衝擊。在2020年上半年調查,台灣用戶最常使用送餐平台,Foodpanda的使用率超過Uber Eats,即便因為疫情導致外送平台市場客戶數提升,但台灣兩大平台長期以免運、低價等優惠吸引顧客使用,若不能鞏固自身的客群,恐怕疫情後消費者又會回復以往消費習慣。本研究以使用Foodpanda的消費者為對象,分析各種不同背景變項消費者對Foodpanda服務品質、滿意度、忠誠度之關聯性。以「服務品質、滿意度與忠誠度關係研究之調查問卷」作為本研究之研究工具,利用網路便利抽樣方式進行問卷

的調查,總共回收420份有效問卷以SPSS統計分析軟體進行統計分析。研究結果發現:不同性別、年齡、教育程度、職業、婚姻狀況、平均月收入之使用者在服務品質與滿意度上沒有差異。不同性別使用者在忠誠度上有差異。服務品質對滿意度與忠誠度存在顯著正向影

廣場與塔樓:從印刷術誕生到網路社群力爆發,顛覆權力階級,改變人類歷史的network

為了解決鋁業公司 的問題,作者NiallFerguson 這樣論述:

塔樓裡的階級掌控權力,廣場中的網絡聚結影響力, 究竟是哪一種力量,改變並推動了歷史的發展? 由人際網絡交織建構而成的人物與權力圖像, 才是真正掌握歷史走向的潛在力量! 鄉民、小編、網軍影響時代,網絡散發的能量不容忽視, 它可以讓你迅速崛起,也可以要你瞬間潰敗! 這股不斷移轉,顛覆統治與階級制度的力量,正持續擴張。 舊權力階級制度vs.新社會網絡之間的碰撞,誰會勝出? 《時代》百大影響人物 尼爾‧弗格森 暢銷話題巨作, 對世界歷史轉折點做出精彩重鑄 網絡(network)──是改變人類命運的千年史,顛覆權力階級的恆久力量 過去我們

所學習的歷史,大多是關於帝王將相、統治階級的歷史,而忽略或貶低了同樣有影響力但能見度較低的網絡歷史。縱觀過往,高塔中的階級制度聲稱要統治大眾百姓,但通常真正的力量存在於下方城鎮廣場的網絡中,因為它傾向創新。透過網絡,革命性的想法得以傳播,移轉並顛覆權力。歷史上最叱吒風雲的改變,經常是由缺乏文獻記載、非正式組織的群體所實現。 21世紀被稱為網絡時代。然而,在《廣場與塔樓》中,弗格森主張網絡其實一直都存在。從促成宗教革命的印刷機和傳道者,到領導美國革命的共濟會成員,破壞教宗和國王控制之舊秩序的就是網絡。本書緊扣社會網絡的發展歷史,以及它們跟傳統的權力階級制度之間時而緊張、時而激烈的關係,特別

是在兩個重要的革命與創新時期,情勢逆轉,網絡獲得優勢。這兩個時期,一個是印刷技術產生的時代,另一個就是我們現在所處的互聯網時代。 《廣場與塔樓》跳脫以往從統治者或階級制度探討歷史發展的角度,講述了社會網絡的興起、衰落和再崛起的故事,並以豐富的圖表說明網絡理論、聚類等概念,改變我們對過去和現在的理解。網絡的演變,是否可能帶來災難性的後果?對於當前許多事件,例如伊斯蘭國的興起,Apple、Google、Amazon等網路時代企業巨擘的特質,都有許多以古鑑今的對比與詮釋,提供讀者另類省思。 專文導讀 葉浩(國立政治大學政治系副教授) 國內名家一致推薦 伍碧雯(國立臺北大學歷史

學系副教授) 孫友聯(台灣勞工陣線秘書長) 葉浩(政治大學政治系副教授) 張鐵志(文化與政治評論人) 國際媒體一致好評 弗格森很擅長把久遠以前的事件描述得像晚間新聞般生動而自然。迷人且引人注目。──《紐約時報》(The New York Times) 出色的史學家⋯⋯弗格森對他所調查的一切都達到大師級水準。──《觀察者》(Spectator) 弗格森的才智和氣勢意味著他嫻熟的歷史修正,將在未來幾年持續迴響。──《衛報》(Guardian) 才華洋溢的善辯者。他以豐富的歷史知識瞄準重大問題。──《獨立報》(Independent) 磅礡大作,彷

彿不費吹灰之力寫就,爾雅機智。──安德魯‧羅伯茲(Andrew Roberts) 弗格森再次寫了一本精彩的著作……在書頁中,你將重新儲備思想。行動吧。 ──《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 廣場和塔樓,除了具有挑釁性的歷史,也可能被證明是互聯網時代的領頭羊。──《基督科學箴言報》(The Christian Science Monitor)

學生宿舍服務品質及資訊系統與學生續住意願之關聯性探討—以A大學為例

為了解決鋁業公司 的問題,作者蘇碧霞 這樣論述:

對許多學生而言,因為就學而離家長期外宿或許是第一次的經驗,無論環境或者人際都需要適應,首次經驗總會影響未來決定,關乎學生每日生息的住宿環境良窳與否,都將成為莘莘學子或家長所在乎與考量的重要因素。數位化隨著後疫情時代的來臨,更是加速其數位轉型,Covid-19新冠狀肺炎疫情強勢發展徹底改變人們的生活常態,減少出門機會,各項生活需求只能仰賴網路,生活各方面在無形中被雲端化。學生宿舍之於學校是其品牌管理愈來愈重要的一環,因應科技的進展、人口結構以及後疫情世代的多元變化,探索現下學子的特性和其對於學生宿舍的想法與期待,舊有模式下的住宿環境及服務品質能否吸引或滿足住宿生,是學生宿舍重要之研究課題與精進

目標,也是本研究的動機。本研究擬以宿舍服務品質及宿舍資訊系統與學生續住意願之關聯性為架構,宿舍服務品質引用Parasuraman et al.(1988)所提出的SERVZUAL量表為理論基礎,宿舍資訊系統引用DeLone &Mclean(2003)所提出的資訊系統成功模式為研究工具,而續住意願則導入Engel et at.(1995)所提出的E-K-B模式以作衡量,藉以探討學生宿舍提供的各項服務與功能是否能夠滿足或貼近當今學子的需求與期望。

鋁業公司的網路口碑排行榜

-

#1.上大鋁業-鋁合金材料供應.鋁合金製品模具開發.鋁擠型 ...

上大鋁業-鋁合金材料供應.鋁合金製品模具開發.鋁擠型.沖壓.表面研磨噴砂加工.表面陽極電鍍加工.粉體塗裝. 於 www.sd-al.com.tw -

#2.王冠鋁業股份有限公司

公司 簡介. 創立於1979年的王冠鋁業,初期以生產門窗用擠型料為主,自1987年購入第二廠起就將產品逐步朝向工業用鋁擠型料發展,陸續通過ISO-9001國際品保認證、IATF16949 ... 於 www.crownal.com.tw -

#3.裕瑋鋁業股份有限公司

裕瑋鋁業股份有限公司. Yu-Wei Aluminum Co., Ltd. -ISO 9001:2008 CERTIFIED -ISO 14001:2004 CERTIFIED -AS 9100 CERTIFIED. □首頁/Home Page. 於 www.yuwei-al.com.tw -

#4.保技鋁業

保技專業鋁壓鑄廠,提供鋁合金鑄造、鋁壓鑄服務,本廠通過ISO品質及環境認證,在為為顧客帶來優質鋁合金鑄造產品的同時,降低對環境之影響,如果您需要鋁壓鑄服務, ... 於 www.bon.com.tw -

#5.受興鋁業股份有限公司-客製鋁擠型加工廠-太陽能鋁支架

受興鋁業股份有限公司創立民國77年05月,初期經營以鋁擠型建材為主,迅速的成為南台灣主要的建築鋁材製造商與供應商之一。民國83年開始,由原先的建材跨足至汽車零件、 ... 於 www.sowshin.com -

#6.新格鋁業有限公司

SERVICE 服務項目 · 玻璃百葉窗 · 複層中空玻璃防霧技術 · 複層玻璃防霧格子窗 · 中空玻璃複層鋁百葉 · 氣密/水密窗 · 高強度鋁格柵/欄杆 · 新格鋁業有限公司(代碼:25591) · 歡迎加 ... 於 web.hocom.tw -

#7.撐起高雄工業重鎮名號台鋁功不可沒 - 遷臺黃金十年|故事

光復後,台灣從日本接手,改名台灣鋁業公司並收歸國營企業,原本只是煉製鋁錠的工廠,引進新設備,升級為一貫作業的廠房後,生產量足以供應整個台灣重工業的建造原料, ... 於 cnaphoto.culture.tw -

#8.鋁錠,常琪鋁業股份有限公司

本公司為專業鋁合金回收與熔煉製造廠商,多元化發展高品級鋁合金製品,產品項目主要為鋁合金錠,適用於汽車組件、電子工業、機械零件、運動器材、家電用品。 鋁合金錠是以 ... 於 ccal-tw.com -

#9.力隆鋁業有限公司

鋁業 部建築部 · 關於力隆 · 產品介紹 · 最新消息 · 力隆實績 · 聯絡我們 · 台灣驪住 系統. company banner. 產品介紹. Previous. CRS 361F / CRS 368F 高級固定窗. 於 www.leelong.com.tw -

#10.詮冨鋁業有限公司

為中部專業金屬門窗、鋁格柵、採光罩、鋁門窗、氣密門窗、鋼鋁工程、玻璃屋、百葉窗、快速捲門公司。從規劃、設計、丈量、安裝,有多年的施工經驗,而創新、突破傳統 ... 於 www.chuan-fu.com.tw -

#11.明達鋁業科技(太倉)有限公司

明達鋁業是以提供客戶鋼管的後加工服務起家.隨着時代的發展趨勢,鋁因其材質的優勢漸漸的 ... 在過去的十年里,我公司已成功的在鋁型材這個行業進行產業煉上的垂直整合. 於 www.mintatc.com -

#12.喬泰鋁業鋁擠型太陽能支架鋁合金

喬泰鋁業鋁擠型,3600噸機台4~12吋擠型,各式太陽能支架,關門器,散熱片,電池盒,鍛造料,無塵室ISO9001 IATF16949雙認證. 於 www.chiaotaialuminum.com -

#13.亞承鋁業有限公司 鋁格柵 氣密隔音窗 鋁包板 金屬外牆 帷幕 ...

亞承鋁業有限公司草創於1983年,營運項目包含鋁門窗、鋁格柵、金屬外牆、玻璃帷幕等, 30多年承接涵蓋公家機關大樓、學校、集合住宅、別墅、飯店、商辦大樓、工廠等上 ... 於 www.yaifu.com.tw -

#14.喬泰鋁業股份有限公司 - 104人力銀行

喬泰鋁業一直秉持著「高品質、高技術、高服務」之專業精神,從事專業之鋁品五金加工已26年,其產品除獲得多項專利外,並取得TUV,GS,CE等驗證,更榮獲ISO 9001、TS16949 ... 於 www.104.com.tw -

#15.鋒鑫鋁業股份有限公司(專業鋁擠型廠)

鋒鑫鋁業股份有限公司(專業鋁擠型廠) ... 1XXX,2XXX,5XXX,6XXX,7XXX系列之鋁擠合金材質: 業務種類: 一般擠型系列:各種類型之圓管,方管,方條,角條,建材鋁材,伸縮角架. 於 www.foncin.com.tw -

#16.煜益鋁業股份有限公司

煜益鋁業創立於1998年,自創立以來,專供於鋁合金壓鑄成型產品專業技術製造及代客加工表面處理產品。本公司為一家鋁合金壓鑄部品OEM製造公司,現時出貨部品有約85%銷往 ... 於 www.die-castings.com.tw -

#17.中鼎鋁業有限公司: 公司簡介

於民國七十九年因應市場需求,成立中鼎鋁業有限公司,服務廣大市場人口,而因市場需求量及企業形象,並以中鼎對外作全面服務,服務品質一直為中鼎追求的最高目標, ... 於 www.xn--fiqt58q.tw -

#18.景發鋁業

景記氣密窗經營多種客製化多樣化鋁門窗產品. ... 景發鋁業公司已「三品」作為經營理念,一為「品質」(Quality)、二為「品味」(Taste)與三「品德」(Morality)。 於 jarlgene.com.tw -

#19.集祥鋁業股份有限公司

回到首頁- 集祥鋁業股份有限公司. 於 www.chi-hsiang.tw -

#20.鋁擠型材 - 台灣區金屬品冶製工業同業公會

編號 公司名稱 電話 A003 燁鋒輕合金股份有限公司 (03)4773677 A006 新屋力懋鋁業股份有限公司 (02)26705303 A011 大同鋁業股份有限公司 05‑2133099 於 www.trmsa.org.tw -

#21.旭翔鋁業股份有限公司: 首頁

旭翔鋁業提供工業鋁擠型、機械零組件、汽機車配件、運動與醫療器材、鋁合金2.5.6.7系列、無縫管. 於 www.xuxiangaluminum.com -

#22.達昌鋁業有限公司 - Google Sites

本公司創立至今,本著提供良好. 的品質及專業的態度,給予客戶最好的產品,秉持著穩健發展、追求企業永續經營及成長為理念,我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、 ... 於 sites.google.com -

#23.僑邦鋁業/宏有鋁品有限公司

量,以達到貨料多元化,價格合理化,來回饋客戶。 同時針對國內加工業者對鋁合金板材的嚴格要求,我與南非hulett aluminium 鋁廠共同研究開發. M61鋁材( ... 於 www.alubawu.com.tw -

#24.新富鋁業股份有限公司- 專業鋁擠型工廠

新富鋁業股份有限公司位於台南市仁德區,為一家自1989年成立自今超過30 年的專業鋁擠型生產製造商。我們提供客戶6000 系列的鋁擠型產品以及相關的加工與表面處理。 於 shin-fu.tw -

#25.三協大同鋁業股份有限公司

公司 簡介 · 商品介紹 · 實績介紹 · 聯絡我們 · 三協アルミ社 · 大同鋁業股份有限公司. Copyright © Sankyo Ta Tung Aluminium Co.,Ltd. All Rights Reserved. 於 www.stta.com.tw -

#26.中鋼鋁業股份有限公司

中鋼鋁業是台灣最大的鋁軋延品製造廠商,主要產品為鋁板、片、捲、箔和鋁條線粒、鋁合金錠、鋅合金錠、鋅陽極板及熱浸鋅錠等。主力產品廣泛應用在交通( 船用板、汽車鈑金、 ... 於 www.csc.com.tw -

#27.祥鼎鋁業股份有限公司

鋁片、鋁箔、鋁門窗、鋁擠型材料製造、加工、買賣及代理業務、鋁錠、鋁鎂及各種鋁合金材料買賣及代理經銷業務 前各項產品之進出口貿易業務. 於 www.tripod.com.tw -

#28.大正鋁業有限公司

專營各類鋁材,鋁圓丸,扁方條,鋁管,進口無縫管,架構及配件,#1~7系鋁合金,特殊鋁擠型設計開模製造,代客裁剪,交貨迅速。 於 www.ta-cheng.com.tw -

#29.詠盛鋁業股份有限公司

詠盛鋁業股份有限公司. 成立於民國75年,有二十餘年鋁製品的專業生產製造經驗。 位於台中,是專業的鋁擠型工廠。專門生產製造各式鋁擠型、鋁管、鋁條、鋁線及內外抽管 ... 於 www.ysalum.com.tw -

#30.正東鋁業股份有限公司

正東鋁業專業鋁門窗材料製造廠,專業品牌鋁門窗、各式民宿、農舍、新屋住所門窗規畫裝設,另有散熱片、鋁棒鋁管,歡迎洽詢。 於 www.cheng-dong.com.tw -

#31.南僑鋁業

南僑鋁業有限公司,設備有1800噸擠壓機,材料試驗室及鋁門窗風雨試驗室。採一貫作業生產鋁擠型、鋁門窗、氣密窗、超級隔音窗、落地隔音門、複層玻音璃隔窗、複層玻璃內 ... 於 www.nanchyan.com.tw -

#32.盈發鋁業

公司 簡介. 盈發鋁業成立於1989年,初期以鋁門窗設計、加工製造、施工為主要服務項目,中期以活動防颱鋁百葉設計安裝製造,後期以鋁格柵等鋁製品設計及製造。 於 www.ying-fa.com.tw -

#33.長虹鋁業有限公司/ 台南採光罩/ 台南鋁門窗/ 台南氣密窗隔音窗 ...

台南採光罩、台南鋁門窗-推薦長虹鋁業有限公司專利14孔H型鋼鋁,專營台南採光罩、台南鋁門窗、台南氣密窗、台南隔柵欄、欄杆、三合一通風門、防盜穿梭管、玻璃屋、推射 ... 於 www.chang-hung.com.tw -

#34.六合鋁業股份有限公司Liu Ho Aluminum Co.,Ltd.

專業鋁材陽極處理廠. 六合鋁業股份有限公司(Liu Ho Aluminum Co. Ltd.) 位於台南市關廟區,主要從事各式 鋁製品,包括鋁門窗、鋁管、鋁線、鋁零件五金及各式鋁擠型料之 ... 於 www.liuho.com.tw -

#35.台暉鋁業股份有限公司

2013.10. 台暉鋁業股份有限公司位在台南市官田工業區,於1982年創立官田總廠,2006年增建官田二廠。 台暉公司擁有熔鑄設備、熱軋產線、冷軋產線及精檢設備,熱軋機年 ... 於 www.taiwell.com.tw -

#36.彩億鋼鋁業有限公司

鋁格柵. 更多. 公司優勢. 誠信務實. 自成立以來,以精銳之專業團隊,深耕本業,先後取得日本YKK 鋁門窗、大同鋁門窗、優墅格子窗、耐盾電捲窗之經銷商權 ... 於 www.tyalco.com.tw -

#37.永欣鋁業

永欣鋁業為市場提供三大鋁門窗品牌:永欣YS、日系SHOWA以及德國旭格SCHUECO。通過日本JIS工業規格標準認證,為台灣唯一符合日本高規格門窗;性能表現方面, ... 於 www.ysmd.com.tw -

#38.信元鋁業股份有限公司

台灣, 亞洲, 信元,鋁業,鋁門窗的製造商. 於 www.fsyc.com.tw -

#39.正新鋁業股份有限公司-輔具廠商

正新鋁業股份有限公司. 本單元為提供全國民眾便利查詢「輔具廠商」與「輔具產品」之公開透明資訊平台,依據中華民國國家輔具分類標準CNS15390進行產品分類,未涉及任何 ... 於 newrepat.sfaa.gov.tw -

#40.昌展鋁業股份有限公司- CHENG DRONG ALUMINIUM CO., LTD.

昌展鋁業為鋁擠型及鋁門窗生產工廠,專業生產各種用途之鋁擠型條及鋁門窗等產品。生產之產品品質皆依據顧客圖面及國家標準(CNS)要求製造,為符合顧客及國家標準之要求 ... 於 www.cdal.com.tw -

#41.臺灣鼎泰_鼎泰鋁業科技(太倉)有限公司

鼎泰超合金鋁業股份有限公司創立於西元1994年,13年來不斷的引進嶄新設備、先進的生產技術及提供客戶高質量、高穩定性的產品。特殊鋁合金擠型材及有縫、無縫管材… 於 www.alumag.com.tw -

#42.華家鋁業: 氣密窗|鋁門窗|隔音窗推薦品牌,專業設計施工廠商

華家鋁業股份有限公司自民國71年創立30餘年以來,專注於氣密窗鋁門窗的設計與技術研發,擁有20餘項專利技術: 舊換新免拆專用窗、防墜樓安全晴雨窗、斷水氣密窗、氣密 ... 於 2899.com.tw -

#43.全鎧鋁業股份有限公司

全鎧鋁業股份有限公司於民國八十三年成立於台南市仁德區,初期以鋁合金錠專業代工為主,致力於製程與品質的提升。民國九十一年,全鎧鋁業遷廠至高雄市湖內區並且成功 ... 於 www.chuan-kai.com -

#44.祐生鋁業有限公司- 大同鋁門窗, 鋁格柵, 鋁包板, 造型外

祐生鋁業成立於民國74年至今,專營各式鋁門窗製品,祐生現為大同鋁門窗北部經銷製造廠商,產品齊全,另有鋁格柵、鋁包板等各式鋁製品。 , ,專營:大同鋁門窗、鋁格柵. 於 www.yu-sheng.tw -

#45.立暉鋁業科技股份有限公司

立暉鋁業科技股份有限公司成立於2011年,位於台南市柳營工業園區,主要產品為工業擠型及大型鋁擠型,我們擁有專業的技術團隊,從設計、生產、加工到後續的售後服務皆可 ... 於 leapwell.com.tw -

#46.優質鋁合金重力鑄造專家| 明明鋁業

明明是鋁合金重力鑄造專業廠商,為台灣及全世界各地不同產業提供高精密零件的重力鑄造服務,包括電動腳踏車零件重力鑄造,汽機車零件重力鑄造,機械手臂零件重力鑄造, ... 於 www.gravitycasting-tw.com -

#47.千鼎鋁業有限公司

千鼎鋁業創立多年,專業防水閘門、擋水門、防水門、製作安裝,從各種超薄的鋁擠型材料,鷹架、舞台,均有為客戶精心設計與研發的服務。, 於 www.cd999.com.tw -

#48.永華鋁業股份有限公司

永華鋁業專業製造生產鋁材、鋁條、鋁擠型、鋁零件、鋁管條、鋁合金製品、電視天線、鋁管、精密內外抽管與鋁線為主,之後增加配合客戶所開發之各種鋁擠型產品, ... 於 www.yonghua.com.tw -

#49.華旗實業股份有限公司|塑鋁板專家

華旗實業專營塑鋁板、蜂巢板、鋁塑複合浪板,經過持續的開發與研製,推出一貫高品質的產品,建立室內與室外裝潢材料之加工製造的領導地位. 於 www.hwachi.com -

#50.中國鋁業- 維基百科,自由的百科全書

中國鋁業集團有限公司(英語:Aluminum Corporation of China,縮寫:CHINALCO),簡稱中鋁集團,是中華人民共和國一家主要從事鋁、銅、稀有稀土及相關有色金屬礦 ... 於 zh.wikipedia.org -

#51.九州鋁業股份有限公司

九州鋁業股份有限公司(CHIU JOU ALUMINIUM CO., LTD.),統編:23394723,電話:03-5599777,公司所在地:新竹縣新豐鄉上坑村坑子口439號,代表人姓名:鍾賜璟,董監事:鍾賜璟, ... 於 www.twincn.com -

#52.鈺仁鋁業有限公司

ISO 9001品質管理系統認證合格. 紮實/穩健/合格至上 鈺仁鋁業有限公司 是您最佳的選擇 ... 於 www.yra-pro.com -

#53.銅轉子壓鑄製造_嘉祐鋁業股份有限公司Chia Yow Metals Co ...

嘉祐鋁業股份有限公司Chia Yow Metals Co., Ltd.,主要產品為銅轉子壓鑄、鋁轉子製造。 於 www.chiayow.com -

#54.國揚鋁業股份有限公司: 公司簡介

專業生產6061及6063材質鋁擠型,從模具設計開發製作到鋁擠型完成,全部一貫化作業。 公司簡介. 於 www.goyang.com.tw -

#55.新店鋁業股份有限公司- 最新職缺徵才簡介|518熊班

新店鋁業股份有限公司簡介:發展歷史:30年鋁擠型材料販售,鋁門窗加工部門環境介紹:鐵皮屋料廠+加工部經營理念:永續經營經營項目:鋁擠型材料販售,依客戶需求製造 ... 於 www.518.com.tw -

#56.尚億達鋁業股份有限公司

專製各類:精密鋁擠型,3C鋁擠型鋁擠,鋁擠型,工業鋁擠型,鋁門窗鋁框,氣密窗鋁框,格子窗鋁框,防水閘門鋁框架,工業鋁擠型,鋁線槽,無塵室鋁擠型,鋁棒,鋁方管,鋁圓管,角鋁, ... 於 www.syd.com.tw -

#57.遠丞鋁業- 公司簡介

從模具設計、擠型、型材加工、表面處理、成品包裝等一貫化製程,我們以嚴格的作業控管,堅持一致的品質,贏得客戶信賴! 於 www.ycal.com.tw -

#58.三和鋁業有限公司

三和鋁業有限公司專賣制造隔音氣密窗,鋁製佛桌,遮陽板,藝術欄杆,鋁格柵設計,帷幕牆,及太陽光電….等鋁製設計屏東"唯一"榮獲正字標記台正字第8090,8089,8088. 於 www.sunjo-aluminum.com -

#59.信加鋁業股份有限公司

信加鋁業為鋁門窗材料、門窗五金、玻璃等三種產品供應商,十幾年來!針對台灣氣候環境及門窗構造研究,於2012年隆重推出理想隔音氣密窗!!讓您享有最平實的價格最高的品質 ... 於 www.xn--vuqu0e.tw -

#60.尚禦鋁業有限公司- 鋁格柵, 鋁隔間, 鋁帷幕牆, 鋁包板,

尚禦鋁業有限公司成立民國八十八年創立迄今,一路走來.....從單純鋁材、五金的買賣販售,到順應市場需求,設立加工部門製作成品,也為符合高規範要求而成為大同鋁門. 於 www.sunyus.com.tw -

#61.磐石鋁業有限公司

磐石鋁業有限公司, Tucheng. 350 likes · 51 were here. 鋁門窗鋁隔柵帷幕牆金屬包板鋁門窗美容老闆鋁窗專業施工塞水路. 於 www.facebook.com -

#62.展倚鋁業股份有限公司-首頁

展倚鋁業股份有限公司專業鋁擠型. 於 www.jeal.com.tw -

#63.大同鋁門窗官方網站: 首頁

透過反覆研發的測試,不斷推陳出新各種鋁門窗、氣密窗、隔音窗產品。2004年設立大同鋁門窗官方 ... 網頁資料僅供參考,請以實物為準| 版權所有© 大同鋁業股份有限公司. 於 www.ttaltd.com.tw -

#64.嘉億鋁業

本公司對鋁合金之材質特性有相當的認知,從各類零件、材質轉換為鋁合金材質,再經擠型機器擠壓成各式、各樣、各類之鋁合金材料或零件,供業界加工或使用。 三.本公司專營 ... 於 www.ja-yi.com.tw -

#65.萬信鋁業有限公司

萬信鋁業有限公司. TEL:03-354-3267. FAX:03-354-4471. EMAIL:[email protected] 33856 台灣桃園市蘆竹區海湖里海山中街286.288號. 於 www.wsa354.com -

#66.富甲鋁業有限公司-台中鋁門窗-氣密窗-安全鐵窗-鋁格柵-採光罩

兒童安全鐵窗,氣密鋁窗,採光罩,鋁門窗,鐵窗,台中市兒童安全鐵窗,台中市氣密鋁窗,台中市採光罩,台中市鋁門窗,台中市鐵窗,,霧峰區兒童安全鐵窗,霧峰區氣密鋁窗, ... 於 www.0985134079.com -

#67.鴻泰鋁業股份有限公司

鴻泰鋁業免費提供到府丈量,專業氣密窗,隔音窗,各式鋁門窗,玻璃屋,採光罩,淋浴拉門,鋁格柵施作..等門窗工程。公司地址:新北市土城區永和街46-1號; 樣品展示中心: ... 於 www.cheng-mau.com.tw -

#68.豐群鋁業股份有限公司

豐群鋁業成立於1996年,致力研發功能與美感兼具的門窗,多項設計更獲得國內外專利肯定。產品涵蓋:手搖窗、推開窗、橫拉窗、落地窗、加壓隔音門、商辦隔間與類帷幕。 於 www.w-fortune.com.tw -

#69.中鋼鋁業股份有限公司

中鋼鋁業股份有限公司,為台灣最大鋁軋延製造商,主要生產鋁板、鋁片、鋁捲、鋁箔、鋅合金錠、鋅陽極板、熱浸鍍鋅錠等高品級鋁材和鋅鑄品。近年面對新興市場的崛起及 ... 於 www.csalu.com.tw -

#70.正新精品門窗官網: 氣密窗

民國58年創立迄今,正新鋁業一路走來超過五十個年頭。 ... 人就會水就會勇, 首遇見換窗上癮業主勇, 最海派鋁窗店如何使出渾身解數勇,feat.高雄【茂荃企業有限公司】. 於 www.cha.com.tw -

#71.信元鋁業股份有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

信元鋁業股份有限公司|本公司成立於民國90年11月1日,公司擁有一貫製造鋁門窗之生產設備,從擠壓成型經陽極處理或粉體塗裝,到加工製造成鋁門窗的一貫作業,延續信元 ... 於 www.1111.com.tw -

#72.日清鋁業有限公司

日清鋁業( / ):06-278-3143 ‧榮利鋼鋁( ):06-278-0196 ‧傳真:06-278-0405 ‧E-mail:[email protected]. Copyright © 2011 日清鋁業有限公司版權所有又新設計. 於 www.jihching.com.tw -

#73.三和鋁業有限公司 - 元一實業股份有限公司

三和鋁業有限公司 ... 鋁門、鋁窗、鋁帷幕、鋁板牆、鋁擠型、防盜窗、採光罩、格子窗、隔音窗、鋁隔屏、鋁廚窗、排煙窗、鋁製防火神桌、迴廊欄杆、遮陽格柵、迴旋梯、 ... 於 www.yuangee.com.tw -

#74.台達鋁業股份有限公司TAIDAR ALUMINUM CO.,LTD.

專業鋁擠型、陽極處理廠,廠內一貫化作業,品質、交期、有保證,是您最佳供應商選擇。專業鋁擠型、協助客戶開模、生產。亦代工陽極處理,顏色眾多,歡迎您的來電洽詢。 於 www.taidar.com.tw -

#75.上于鋁業有限公司,大于工業社,MACROCOSM ALUMINIUM ...

上于鋁業有限公司成立近30年,台南規模最大鋁線公司,產品以鋁線,aluminium wire,電子鋁線, 熔射鋁線,真空電鍍為主,客製化服務,批發製造,另提供園藝鋁線及鉚釘製造, ... 於 www.macrocosm.com.tw -

#76.興大鋁業科技股份有限公司- 首頁

興大鋁業科技股份有限公司主要營業項目: 鋁棒、鋁管、鋁板、無縫管等產品鋁擠型加工鋁鍛造加工鋁合金1-7系列皆可生產專門供應給自行車產業、汽機車產業、運動休閒 ... 於 www.singda889.com.tw -

#77.中國鋁業股份有限公司 - MoneyDJ理財網

2001年12月,中國鋁業在香港和紐約發行了H股股份和美國存托憑證.成為在紐約、香港、上海三地上市的企業之一。2022年9月終止美國掛牌。 公司主要從事鋁土礦 ... 於 www.moneydj.com -

#78.正一鋁業股份有限公司

正一鋁業股份有限公司 ... 帷幕牆!,工字鋁採光罩隔音雙層玻璃採光罩、三合一通風門防盜格子窗鍛造、自動門隔音氣密窗鋁格柵歡迎來電免費估價設計 ... 於 alumi168.com.tw -

#79.生光鋁業有限公司-鋁合金板,平片捲片,鋁板,鋁箔 - 建築世界

生光鋁業有限公司,鋁合金板,平片捲片,鋁板,鋁箔,工業鋁箔,鋁擠型,鋁質材料,鋁捲片,鋁花板,鋁自由管. 於 www.arch-world.com.tw -

#80.正吉鋁業有限公司

零售起家○深耕基層○正吉用心○客戶安心. 正吉鋁業有限公司於民國七十二年(1983年)核准 ... 於 www.zjtop1.com -

#81.中國鋁業股份有限公司

中國鋁業股份有限公司(簡稱“中國鋁業”,英文全稱:Aluminum Corporation of China Limited,英文縮寫:CHALCO)是由中國鋁業公司、廣西投資(集團)有限公司和貴州省 ... 於 wiki.mbalib.com -

#82.中鋼鋁業股份有限公司 - 公司登記查詢中心

公司 名稱, 中鋼鋁業股份有限公司. 公司英文名稱, C.S. ALUMINIUM CORPORATION. 資本總額(元), 8,402,511,900. 負責人, 李至隆. 登記地址, 看地圖 高雄市小港區東林路17 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#83.源和鋁業|鋁材|鋁料|五金

大宇鋁業有限公司 · 全方位的客服人員. 專業知識及良好的溝通技巧,並推薦適合客戶需求或依據客戶要求完成 · 傳統手動及電腦數控設備. 細孔放電加工機、焊接設備等,支援業界 ... 於 www.yuanher-group.com -

#84.【鋁價狂飆2】冷門變大熱!鋁價中長期有撐法人點名這3檔受惠 ...

熱門權值股鴻海,是不少存股族的口袋名單,公司近年打造MIH電動車聯盟,及攜手裕隆大推電動車,市場吸睛力十足,也讓股東人數不斷增長,突破83萬大關。 於 tw.stock.yahoo.com -

#85.榮銓鋁業有限公司

榮銓鋁業股份有限公司. 地址:高雄市大寮區農場路202號. MAIL:[email protected]. TEL:07-7885171. FAX:07-7889106. Copyright © 榮銓鋁業有限公司. 於 www.rong-chung.com -

#86.新懋鋁業-首頁

新懋鋁業很高興為您服務,歡迎來電詢價TEL:04-23501420. 2. 新懋台中廠台中市南屯區工業區二十五路19號TEL:04-23501420 FAX: 04-23501418. 新懋林口廠桃園市龜山區樹人 ... 於 www.newgreen.com.tw -

#87.中国铝业股份有限公司

中铝网站群 · 首页 · 公司概况 · 新闻动态 · 投资者关系 · 科技创新 · 产品与服务 · 人力资源. 於 www.chalco.com.cn -

#88.展維鋁業股份有限公司

展維鋁業股份有限公司成立於1989年5月17日,主要經營業務為鋁合金擠錠之製造、加工、 ... 目前擁有三個擠錠熔鑄以及均質化處理的廠區,鋁擠錠年產能可達到18萬公噸。 於 www.tzanwei.com.tw -

#89.梅花鋁業: Home

您能想的到的專業認證我們都有,TAF測試認證,抗風防水氣密隔音等國家標準;門窗業第一位使用綠建材的認證;正字標記、ISO9001、創新研究獎,台灣精品獎-頂級門窗的榮耀。 於 www.tsk.tw -

#90.善祥鋁業股份有限公司JAMBO GEAR CO.,LTD-位於桃園新屋 ...

善祥鋁業坐落於桃園市新屋區,自民國89年創立以來便以「工業用鋁擠型」為主要業務,長期致力於鋁合金等製品,有近二十年生產各類鋁製品的豐富專業製造經驗, ... 於 www.jambo-gear.com.tw -

#91.富成鋁業有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 求職網

鋁工業- 本公司專門製造鋁相關商品,緊盯國際原料行情,嚴格控管營運成本, ... 更多富成鋁業有限公司的職缺工作及相關福利介紹, 請上yes123 求職網投履歷。 於 www.yes123.com.tw -

#92.九州鋁業: 歡迎光臨

專業隔音氣密窗製造廠,佔地三千坪,年產量可達五萬樘氣密窗以上。自行開發製造符合海島型氣候的多項產品,成為國內許多高級建案的指定品牌;成功拓展國外市場,建立外銷第 ... 於 www.windowking.com.tw -

#93.群智鋁業股份有限公司

群智鋁業股份有限公司. 於 www.ptm.com.tw -

#94.鋁擠型上詰鋁業股份有限公司Sunjye Aluminum

上詰主要生產工業擠型、辦公家具、醫療器材、運輸工具零組件及各式擠型,從設計、生產、加工到陽極與烤漆皆可給予完整的諮詢與服務,一直以來秉持著客戶至上的經營理念 ... 於 www.sunja-aluminum.com -

#95.AA - 美國鋁業公司- 市場| 美股| Anue鉅亨 - 基金

鉅亨美股頻道提供你最完整的AA - 美國鋁業公司、美股公司資料、美股股票代號、美股新聞、股價走勢、技術線圖、財報分析、外資分析師評等、歷史股價、盈餘獲利、重要 ... 於 invest.cnyes.com