金門麵線料理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦島嶼上的飯桌寫的 島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。 和陳靜宜的 喔!臺味原來如此:潤餅裡包什麼,透露你的身世!20種常民小吃的跨境尋跡與風味探索都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「金門麵線煮法」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口也說明:金門麵線 2把, 絲瓜一條, 雞蛋2顆, 蛤蜊半斤, 嫩薑切末10g, 蝦皮10g, 薑片2片, 香菜 ... , 金門蚵仔麵線是我每次回到金門都會吃到的家常料理,金門的蚵仔體型相對台灣養殖..

這兩本書分別來自野人 和麥浩斯所出版 。

國立高雄餐旅大學 餐飲創新研發碩士學位學程 曾裕琇所指導 呂俊男的 女性懷孕及坐月子飲食需求調查研究暨特色創意食譜開發實務 (2015),提出金門麵線料理關鍵因素是什麼,來自於坐月子、懷孕、食譜開發。

而第二篇論文國立政治大學 台灣文學研究所 范銘如所指導 楊雅涵的 80年代以降女作家在小說中的飲食書寫 (2015),提出因為有 80年代女作家小說、飲食書寫、女性主義、空間理論的重點而找出了 金門麵線料理的解答。

最後網站【三民‧晚餐】哈爾濱街金門麵線- 吃心絕對則補充:在哈爾濱街發現的蚵仔麵線。用的是金門野生石蚵,雖然比較小顆,但口感較細緻,而金門在地的手工麵線也很好吃 ... 就這樣來兩次就吃完全部的料理囉。

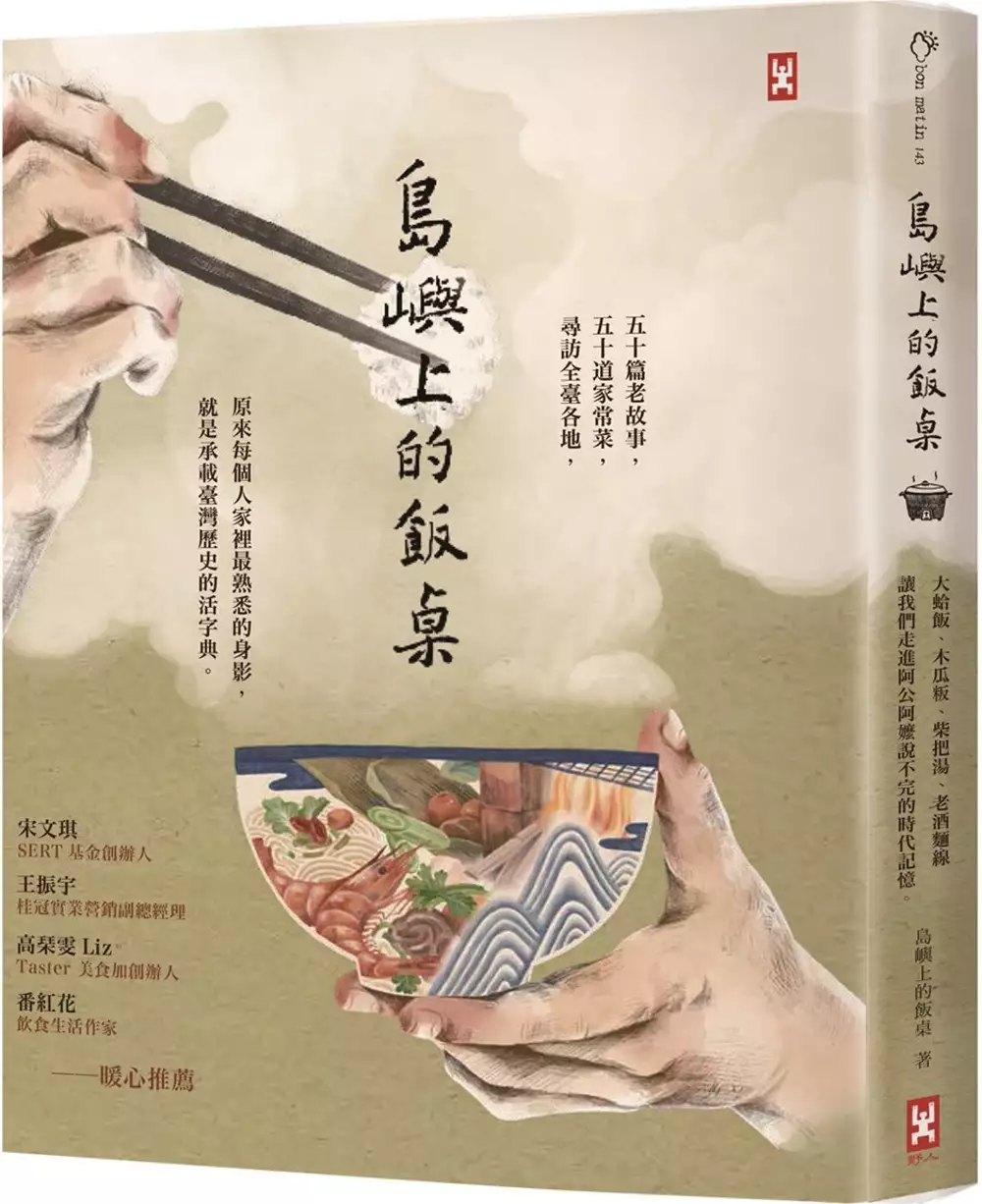

島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。

為了解決金門麵線料理 的問題,作者島嶼上的飯桌 這樣論述:

\時代有時代的故事,而他們正在島嶼飄香/ 將回憶倒進鍋裡熬煮,用閱歷好好燜燉一番, 再將這些美味的故事盛盤, 端上桌的,是阿公、阿嬤們那篳路藍縷的歲月, 道出的點點滴滴,更是浮現豐沛情感的色香味俱全。 一群隔代教養的八年級生,一份想留住即將失傳的手路菜與長輩生命故事的初心, 以「吃頓飯」開啟青、銀兩世代的溝通橋梁, 歷時三年,完成這本臺灣首部集結百齡智慧,獻給時代記憶的食譜, 五十篇人生故事,五十道家傳料理, 尋訪全臺各縣市及澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼, 原來每個人家裡最

熟悉的身影, 就是承載臺灣歷史的活字典。 .海軍艦長思念的眷村麵,傳承四世代的美味。 .清明大蛤飯,澎湖老一輩才吃得懂箇中感動。 .可以吃的金條,藏著那年逃難來臺的祕史。 .古老環保餐具,盛著噶瑪蘭族百年黯黑料理 。 .捷運站養鴨?魔法阿嬤帶你一窺士林的變化。 .達悟人與山嚴謹的共生哲學,只有大海知道。 .北漂的高雄洪金寶,手起刀落間燒出好野味。 .美濃客家媽媽的木瓜粄,剛剛好的笠山滋味。 .一把刀、一把鹽,醃住賽夏族的祖傳料理。 .鎮村之寶繁華阿嬤,

用龍葵粥熬大兒孫們。 .悲情城市的庶民日常,被一碗碗的麵茶暖化。 .日式宿舍裡流傳的桂圓麻油雞,能拯救身高? 《島嶼上的飯桌》在餐桌上開啟一場世代間的交流, 看見柴米油鹽背後,庶民文化與時代洪流密不可分的情感, 讓家常菜的滋味不止是流逝的日常。 專文推薦 宋文琪 | 社會福祉及社會企業公益信託循環基金創辦人 名人推薦 王振宇 | 桂冠實業營銷副總經理 高琹雯Liz|Taster 美食加創辦人 番紅花 | 飲食生活作家

(依姓名筆畫排序)

金門麵線料理進入發燒排行的影片

影片糾正👉金馬不屬於台灣,屬於中華民國福建省

-

IG旅遊日記:rebecca_tsai https://www.instagram.com/rebecca_tsai/

【台灣連江縣|馬祖Matsu】6項世界之最https://www.youtube.com/watch?v=U1pFw5YRqrk

【台灣連江縣|馬祖Matsu】馬祖14件不思議https://youtu.be/JyozpSXhaBU

-

馬祖位於台灣本島西北邊,也稱作國之北境的馬祖,與比鄰的金門一樣過去同為軍事重地,解禁後一樣留有許多軍事遺跡以及傳統閩東建築,而馬祖列島擁有多山、岩礁、岩岸地形,也造就了許多值得一訪的自然美景。

02:35 TOP1:台灣最北領土-國之北疆(東引)

03:31 TOP2:尋鹿迷蹤(大坵島)

05:56 TOP3:北海坑道-賞藍眼淚保證班(南竿)

08:49 TOP4:馬祖最高峰-壁山(北竿)

09:27 TOP5:塘后道沙灘-觀看飛機起降(北竿)

10:11 TOP6:絕美馬祖地中海-芹壁(北竿)

11:58 TOP7:美麗的遺世古城-津沙聚落(南竿)

14:16 TOP8:馬祖特色料理-老酒麵線、狗麵、紅糟料理、魚麵、扁肉

17:50 TOP9:馬祖特色小吃-虫弟餅、繼光餅

19:26 TOP10:馬祖特色點心-黃金餃

女性懷孕及坐月子飲食需求調查研究暨特色創意食譜開發實務

為了解決金門麵線料理 的問題,作者呂俊男 這樣論述:

本研究探討女性懷孕及坐月子餐食喜好進行調查分析來進行相關特色餐食設計,並結合台灣在地食材開發出21道針對產婦懷孕與坐月子過程中喜愛及具營養保健的特色菜餚設計。 本研究問卷調查結果發現,婦女懷孕與坐月子期間之烹調口味偏「酸」、「甜」,烹調型式以「中式」烹調為最多,偏好「炒」、「煮」及「煎」等烹調方式,食物種類偏好「蔬菜類」、「水果類」及「家畜類」。懷孕前口味偏「清淡」,產後口味偏「中等」。 透過問券調查分析結果,懷孕期以補充給胎兒的營養素以「蛋白質」、「維生素」及「葉酸」等為較多;產後希望透過飲食改善的生理機能狀態為「排除惡露及促進新陳代謝」、「增加乳汁」、「幫助傷口癒合」及「促

進子宮收縮」為較多。 本研究根據問卷調查結果設計出21種融入台灣特色食材菜餚(永和豆漿火鍋、岡山蜜汁羊肉條、沙巴翁焗水果、紅鳳菜焗烤飯、永安牛奶石斑湯、櫻桃鴨胸佐紅龍果醬、林園小魚乾炒食蔬、南煎快樂豬肝、台東炊煮五穀紅藜飯、海鮮南瓜濃湯、棗泥紅鳳鍋餅、七股虱目魚湯、公館紅棗鮮果凍、雲林花生豬蹄湯、寶島涼拌海鮮、杜仲炒鹿野雞球、北港麻油炒腰花、燕巢銀耳芭樂盅、茶油金門麵線捲、油醋堅果雞肉沙拉、酥炸霧峰香菇佐塔塔醬)將製程標準化流程建置。以本研究成果將成為相關業者及一般消費民眾料理應用之參考。

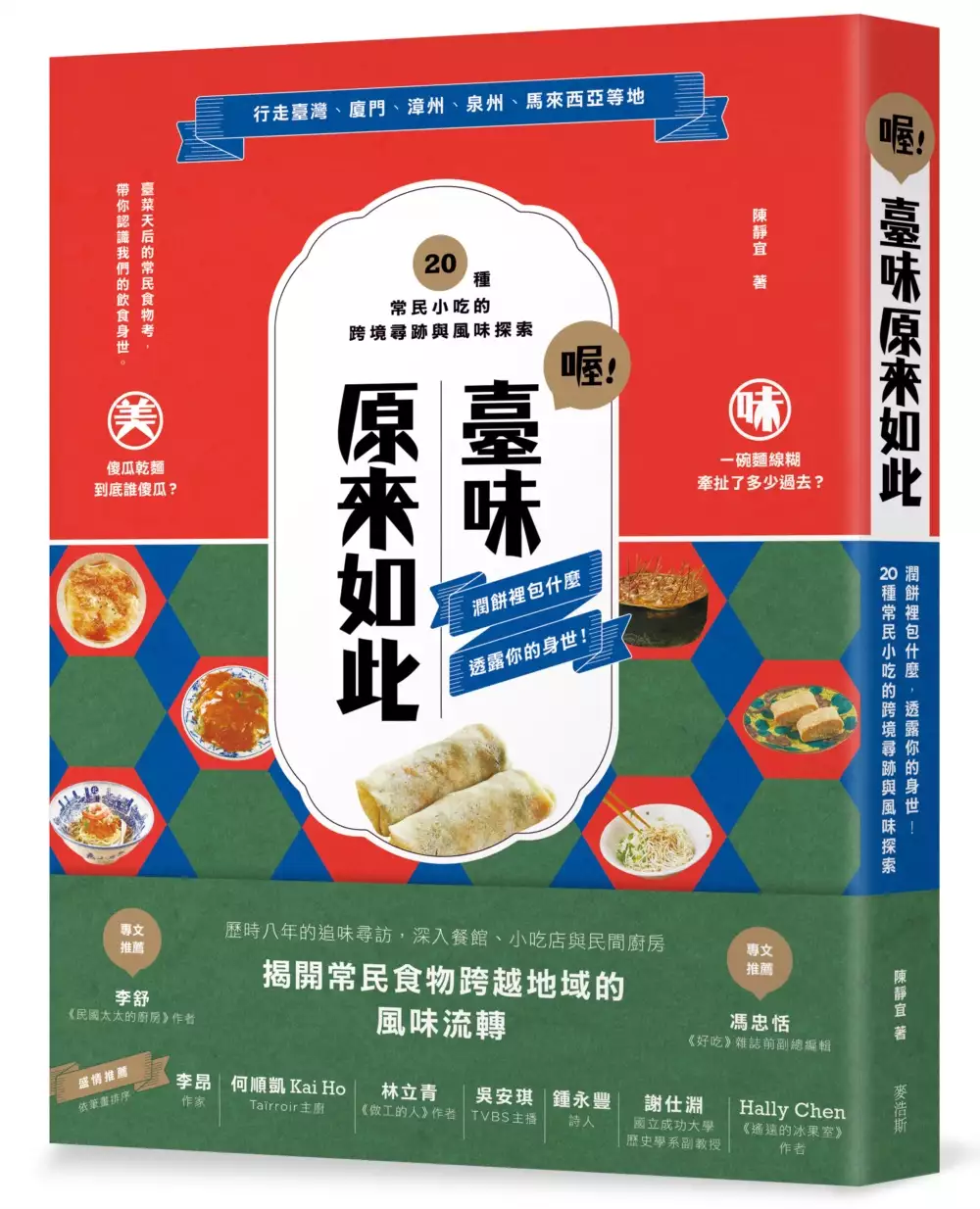

喔!臺味原來如此:潤餅裡包什麼,透露你的身世!20種常民小吃的跨境尋跡與風味探索

為了解決金門麵線料理 的問題,作者陳靜宜 這樣論述:

|臺菜天后的常民食物考| 跟著作者的偵探腳步, 行走臺灣、廈門、漳州、泉州、馬來西亞等地, 歷時八年的追味尋訪,深入餐館、小吃店與民間廚房, 揭開常民食物跨越地域的風味流轉。 「雞卷」,是源自形狀還是餡料命名? 臺灣擔仔麵、廈門蝦麵、檳城福建麵,原來是三胞胎? 從你家的潤餅包什麼配料,竟能窺見身世與家世? 豆花、蚵仔煎、鼎邊趖、牛肉麵、薑母鴨……這些我們再熟悉不過的日常菜色,是不是常常吃其然卻不知所以然?不確定它的身世、來源、講究、變遷,也不確定它是臺灣在地口味,還是由過往各處移民所帶來的融合風景? 一

捲潤餅就像沒有文字的族譜,你家的潤餅會放燉高麗菜嗎?那麼可能與廈門有關聯;如果放大量豆芽菜,也許就跟福州有淵源;或者胡蘿蔔絲為家中潤餅必備,家族可能有人來自泉州。你從哪裡來?咬一口潤餅就知道了。 「傻瓜乾麵」也稱作福州乾麵,從地名證實了乾麵的出生地。究竟福州乾麵是如何變成傻瓜乾麵的呢?走一遭福州原鄉找答案,結果發現在地竟還有三乾! 臺灣食物的來由,與時空脈絡交織,更與過往華人的遷徙密不可分。作者帶著高度熱情,如同食物偵探循線追蹤,走訪臺灣、廈門、福州、漳州、泉州、檳城⋯⋯,細察常民飲食是如何順應當地民情,展現不同變化與吃法?風土滋味又怎麼融合翻轉?比對當地民間生

活,發掘更多風味之後的豐盛風景。 藉由她的發現,讓我們看見食物背後隱形之線。下一次當這些美食入口時,除了滿足口腹之慾,對於食物,定能有更豐富的理解。 本書特色 ✦ 臺味小吃的飲食身世,原來如此 麵線糊分糊派與清派?光餅裡夾什麼?沙茶醬有多少版本?一樣食物,從臺灣、福建、廣東到馬來西亞,有更多你可能不知道的精彩面貌。 ✦ 歷時八年親身走訪,跨越地域的風味追尋 實地走訪超過150個道地店家,橫跨5000公里以上的飲食路徑,探查食物在各地呈現的不同風味與含義,由此展開精彩的跨境風味大觀。 ✦ 來一趟紙上的食物旅程,過足飲食閱讀癮 跟著作者腳步探查美味文化路徑,是一場滋味萬千的跨境

之旅!經由活潑的圖文言述,兼具知識性與趣味性。 資深飲食主編齊力推薦 「得知靜宜決定在疫情期間寫一本台灣食物與中國閩南原鄉關聯的書,在如今的大環境下,她有勇氣,有毅力,有恆心,來寫這樣的選題,可謂大功德。」 ──李舒 《民國太太的廚房》作者 「靜宜以她十多年來飲食報導的敏感度與精準性,採訪考察、閱讀文獻,編織出食物的移民軌跡與後續變遷,且知道得越多她越謙卑,遂更一步一腳印的實際走踏,把在網路上查詢不到的相互關係與比對整理起來,讓人看得直呼過癮。」 ──馮忠恬 《好吃》雜誌前副總編輯 盛情推薦 李昂 / 作家 何順凱 Kai Ho / Taïrroir主廚 林立青 / 《做工的人》作

者 吳安琪 / TVBS主播 謝仕淵 / 國立成功大學歷史學系副教授 鍾永豐 / 詩人 Hally Chen / 《遙遠的冰果室》作者

80年代以降女作家在小說中的飲食書寫

為了解決金門麵線料理 的問題,作者楊雅涵 這樣論述:

1987年解嚴之後,社會上出現更多關注於不同主題或專以婦運為主旨的專業性的婦女團體。文壇中的女性作家開始感染到女性意識抬頭的氛圍,挑選一些適合女性創作的題材。加上8、90年代後,趁著兩性平權意識抬頭,許多女性開始擁有獨立自主的經濟能力,能夠獨力負擔個人旅行各地的消費。當女作家們開始擁有自主移動越界的能動性後,女作家們開始大量書寫關於異國風光的散文作品,連帶使得女作家取材自消遣性質的飲食比重也逐漸增加。80年代以降的女作家們,趁勢以飲食為題書寫個人心中意蘊,藉此展現作者個人的生命歷程、生活美學。 目前臺灣當代關於飲食文學的研究,大多數集中於散文方面的研究,然而對於小說中飲食書寫的

探討卻尚有許多值得開發之處。本文嘗試觀察女作家小說中對被食者、飲食者的鋪排書寫,透露多少女性無法言說的性別權力壓迫?在煮食者、暴食者的食作操演中,又如何呈現人際關係的拉扯糾結?在家空間中,女性在烹煮燒食人間煙火的灶腳內,如何經營廚房作為母性空間的替代,進一步掌控身邊延伸的人際關係?女性走出廚房側身於餐桌上的杯觥交錯,如何傳遞相濡以沫的溫暖慰藉?又如何側寫女性對餐桌上權力關係的冷眼洞察?在族群遷徙的歷史進程中,女性如何透過飲食文化的碰撞突圍,調解不同族群文化間的習俗差異,藉台灣飲食文化多元紛陳的歷史遺跡,呈現出台灣島和解共生的寬容特質?本文嘗試化刀鏟為工筆,以文字為調料,割烹出臺灣女作家小說中的

飲膳情味,呈現臺灣現代文學另一番人間煙火的樣貌。

金門麵線料理的網路口碑排行榜

-

#1.【居家防疫大禮包】金門麵線拌麵組+金門牛肉乾+金門貢糖 ...

居家防疫中也想嚐遍金門在地特產,KKgift 幫你準備送你家!精選金門名產金門上古厝麵線配上小罐醬天下醬料,讓你在家也可以料理出金門在地風味。 於 m.kkday.com -

#2.寶寶食譜~麻油拌麵線,家中有愛吃麵食的寶貝,您可千萬別 ...

麻油拌麵線,是外婆和媽咪的另一道拿手好料, 作法雖然極其簡單,卻總是讓我們吃得下一整碗公, 尤其安安愛吃麵食, 更是超級喜愛這道料理, ... 於 fresh438.pixnet.net -

#3.「金門麵線煮法」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

金門麵線 2把, 絲瓜一條, 雞蛋2顆, 蛤蜊半斤, 嫩薑切末10g, 蝦皮10g, 薑片2片, 香菜 ... , 金門蚵仔麵線是我每次回到金門都會吃到的家常料理,金門的蚵仔體型相對台灣養殖.. 於 1applehealth.com -

#4.【三民‧晚餐】哈爾濱街金門麵線- 吃心絕對

在哈爾濱街發現的蚵仔麵線。用的是金門野生石蚵,雖然比較小顆,但口感較細緻,而金門在地的手工麵線也很好吃 ... 就這樣來兩次就吃完全部的料理囉。 於 blog-internal.fashionguide.com.tw -

#5.懷念的蚵仔麵線 - 金門日報全球資訊網-

說到海蚵,便讓人憶起媽媽煮的蚵仔麵線,那真是香氣四溢、芳醇可口的美味啊! ... 烹飪是一門大學問,要煮出一道好吃的料理,首要挑選好的食材,材料 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#6.金門必吃傳統美食!滿滿蚵仔的蚵仔麵線、蚵仔煎 - 旅遊雲

在金門,有在地專業的地陪帶著我們到處看到處玩,讓整個旅程既輕鬆又充實。這一天的傍晚來到山后民俗文化村。「民俗村」三個字總是讓我又愛又怕, ... 於 travel.ettoday.net -

#7.【金門麵線料理攻略】文記+王阿婆+標記+佳興+民宿

【金門麵線料理攻略】,是一篇收錄了文記、王阿婆、標記、佳興與一些有提供麵線料理的金門民宿資訊,點擊【全文→標題】即可觀看更詳細內容, ... 於 zi.media -

#8.富發金門蚵仔麵線的煮法:蚵湯鮮,麵線香,..這一味 - 隨意窩

201007021637富發金門蚵仔麵線的煮法:蚵湯鮮,麵線香,..這一味,連不愛吃麵線的人都讚不絕口 ... 做法很簡單:. 湯鍋內(視人數自訂),放橄欖油爆香蔥粒,蚵洗好後直接放入 ... 於 blog.xuite.net -

#9.【金門麵線料理】炒金門麵線by壹津食煮-愛料理 +1 | 健康跟著走

金門麵線料理 :炒金門麵線by壹津食煮-愛料理,,愛料理的「金門麵線」食譜,有最新的炒金門麵線,以及炒金門麵線、[金門高梁飄香料理]酒香魚排麵線。也有金門、金門炒泡 ... 於 tag.todohealth.com -

#10.【金門名產伴手禮】一來順椒麻拌麵、麵線,素食者也可吃的 ...

【金門名產伴手禮】一來順椒麻拌麵、麵線,素食者也可吃的料理/金門特產推薦. remove_red_eye3,592. 文章類別:美食-食記心得. 造訪店家資訊:. 於 www.walkerland.com.tw -

#11.「金門麵線宅配」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「金門麵線宅配」相關資訊整理- 金門麵線宅配那裏買最便宜?飛比幫你找便宜與比價錢,收錄金門麵線宅配在商城、網拍人氣商品,飛比價格讓您輕鬆比價、花最少 ... 於 lovekhc.com -

#12.[金門] 不是總統家開的馬家麵線 - 台哥的閒散分享

[金門] 不是總統家開的馬家麵線 ... 當然醬也要搭配當地才有的"高梁豆腐乳" 嘍, 嗯~ 剛煮好的麵線雖燙但軔度很好, 嚼勁不錯, 豆腐乳也好吃, 原來豆腐乳不只 ... 於 timezz.pixnet.net -

#13.【金門麵線料理攻略】文記+王阿婆+標記+佳興+民宿

【金門麵線料理攻略】,是一篇收錄了文記、王阿婆、標記、佳興與一些有提供麵線料理的金門民宿資訊,點擊【全文→標題】即可觀看更詳細內容,以下就讓 ... 於 bear17go.com -

#14.吃在金門

蚵 仔麵線:爛而不糊、清而不濁是金門的特色,選用細白有韌性的手工麵線,蚵仔裹地瓜 ... 的精心料理下,牛的全身上下每一個部份都利用到了,去到金門一定要去品嚐喔! 於 www.kmfisher.org.tw -

#15.金門美食 10間必吃美食、特色小吃、小酌炭烤店總整理

金道地蚵仔料理. 知名餐點:蚵仔麵線、蚵仔煎. 位於水頭聚落內的金道地小吃店,. 是多數 ... 於 echifly.com -

#16.金道地小吃店,來份滿滿石蚵、鮮度十足的蚵仔麵線與蚵仔煎!

綿延不絕的石蚵棚架、堅持手工製作的金門麵線,石蚵料理與金門麵線絕對是金門必吃兩大美味。 於 kimiyo.tw -

#17.金拌麵(麵條/麵線/刀削麵) - 村復號

來自金門,打包家鄉味給不在金門的你天然製成麵條,手工日曬後口感極佳,純粹的醬沒有人工香料, 不含豬油,素食者也放心享用。 ➠吃了金拌麵,你會開始想念金門以傳統 ... 於 www.vivavillagesgoods.com -

#18.金門文化園區博館擀出《金門麵線文化展》 傳承老店飄香憶往

金門 文化園區表示,歡迎金門在地製麵廠商提供麵線相關特色展品參展(麵線及醬 ... 麵線及料理創意,打造形塑成獨特「金門民俗美食文化品牌」,帶動金門 ... 於 today.line.me -

#19.金門街麵線- 菜單| 新北板橋區小吃 - 愛食記

金門 街麵線!板橋在地人推薦,料多味美CP值高到爆!只賣$25元,九層塔可以免費一直加,店內特製辣醬好加分,再來外帶2次!板橋好吃麵線推薦! 於 ifoodie.tw -

#20.[三腳貓料理廚房] 絲瓜麵線~金門長光麵線

[三腳貓料理廚房] 絲瓜麵線~金門長光麵線 ... Zelo的美食天堂Food Paradise. ... 話說絲瓜麵線好像是很古早味的家常菜,只不過在我印象中我家幾乎沒煮過這道菜 ... 於 wles6326.pixnet.net -

#21.【金戰金讚】馬家麵線、大方鬍鬚伯麵線 - 我眼睛所看見的世界 ...

也都研發出了許多搭配麵線的醬料,購買回家後就能自己簡單的料理出一碗好吃的麵線。 而且,金門手工麵線有個特點-「完全不鹹!」 自己平時買的麵線, ... 於 flyblog.tw -

#22.金門文化園區「金門麵線文化展」 10/15日邀名廚徐順偉示範 ...

... 半世紀前的製麵機組,並配合於當天中午在博物館文創館舉辦「金門麵線冷食創意料理示範及品嘗」,邀請名廚徐順偉師傅示範「素食拌麵線」、「和風果醋. 於 n.yam.com -

#23.金門美食- 知識網

石蚵料理 金門四面環海且水源無污染,所生產的石蚵鮮美多汁,不僅可以生吃,也可以作成具有風味的地方料理,例如:蚵仔麵線、蚵仔煎、蚵仔湯、蚵仔酥等美食。 於 sites.google.com -

#24.【虎亂吃一通出走篇】【金門】文記麵線

看到這碗麵線的顏色不曉得大家會不會覺得不太一樣呢?是的,它用的是白麵線而非台灣比較常見於蚵仔麵線的紅麵線。沒錯,內行的就知道今天小虎的麵線攻略來到金門囉。 於 www.foodtigertw.com -

#25.【金門】巧味香.道地的石蚵麵線(模範街貞節牌坊旁) - 複製凱特

與其到莒光路上的受氣粥店,不如到同條路附近的巧味香小吃店品嚐正宗又好吃的金門在地好料與感受金門店家的人情味。由於我不敢吃石蚵,老闆馬上幫我煮了 ... 於 kateblythe.pixnet.net -

#26.【三民‧晚餐】哈爾濱街金門麵線

在哈爾濱街發現的蚵仔麵線。用的是金門野生石蚵,雖然比較小顆,但口感較細緻,而金門在地的手工麵線也很好吃,現點現做, ... 就這樣來兩次就吃完全部的料理囉。 於 ksdelicacy.pixnet.net -

#27.有味道!文化園區博物館擀出《金門麵線文化展》 | 兩岸好報

歡迎金門在地製麵廠商提供麵線相關特色展品如麵線及醬料參展,及民眾報名參加現場品嚐麵線冷熱創意料理體驗。 於 www.taiwandiginews.com.tw -

#28.金門第一品牌百年老店『馬家麵線』官方網路商店團購美食

2.乾拌法:清水煮開後放入麵線,待麵線浮起撈置碗內(不用瀝太乾),配上一系列馬家將佐料攪拌,即可食用。 食安風暴當頭,買馬家麵線回家自行料理最放心, ... 於 shopee.tw -

#29.(金門)馬家麵線 - 小桃。Julia。

阿~這跟麵線無關喔! 這一盒120大洋,我選了蔬菜、原味和高梁口味~. 於 iamjulia.pixnet.net -

#30.這些美味餐點你吃過了嗎?不踩雷金門6 項在地美食通通告訴你

而因為Sayuri是日本人的關係,所以阿金則為她準備了廣東粥、牛肉麵、蚵仔麵線這3 樣傳統的中式餐點,她們在看到我準備的美食名單後,都給了我一種崇拜 ... 於 kinmentour.pixnet.net -

#31.2021金門美食推薦 100大必吃美食小吃總整理:在地小吃

金門 在地小吃、特色料理、人氣甜點、必買伴手禮、傳統糕餅茶點、習俗限定 ... 廣東粥、石蚵料理:蚵仔煎/蚵仔麵線/蚵嗲/蚵仔湯、閩式燒餅、油炸粿、 ... 於 jerrylu817.pixnet.net -

#32.瓊林麵線盤

金門 縣文化局辦理「金門縣瓊林在地無形文化資產風華再現暨傳統匠師意匠體驗計 ... 文化局也表示,此次,透過「瓊林宴」中的麵線盤以及石蚵料理的體驗,帶民眾認識瓊林 ... 於 www.qionglin.tw -

#33.金門麵線|ETMall東森購物網

金拌麵-(私房麻油/特製椒麻/經典油蔥)麵線x6袋(4包/袋) 金門指定伴手禮. $941(售價已折). 找相似. 金拌麵-(私房麻油/特製椒麻/經典油蔥) · 金拌麵-(私房麻油/特製椒麻/ ... 於 www.etmall.com.tw -

#34.大方鬍鬚伯麵線、金合利炮彈鋼刀@ 金門金讚名店特集

以傳統手工製麵技術,引用金門純淨水質,配合當地獨特天候,經由風、陽光自然曝曬乾燥。 04.jpg. 在門市現場還可以看的到分麵、晒麵。 05.jpg. 於 www.bigfang.tw -

#35.香積料理- 金門麵線湯&金門炒泡麵&相招來吃素-楊勝元

【現代心素派-香積料理】 ◎金門麵線湯 材料:麵線一把、熟花生一碗、金針一碗、絲瓜一條、薑絲少許、芹菜少許 調味料:鹽、香菇粉、胡椒粉 於 tw.tzuchi.org -

#36.煮鼎金麵線的要訣-承攬加工 - 法務部矯正署金門監獄

想吃較Q的(冰鼎金麵線)就是煮約1分鐘立刻撈起,撈起後立即放入冰水中浸泡約20秒,即可撈起食用了(這個方法適合夏天涼泮料理)。 於 www.kmp.moj.gov.tw -

#37.【金門金城美食】金道地小吃。超豪氣鮮蚵蓋麵線 - 妮喃小語

金道地小吃最招牌的蚵仔麵線、蚵仔煎之外,還有幾道熱炒料理可以搭配白飯再 ... 高粱製酒,而石蚵演變出各種料理,搭配金門麵線則是最常見的美食小吃. 於 www.niniyeh.com -

#38.蔡師傅餐廳蔡師傅手工麵線小金門特產芋頭料理 - 海水格格x饗 ...

烈嶼(小金門)的優質環境(空氣清新、水質甘美、土壤優),非常適合檳榔芋的栽培,芋頭控的朋友來此,一定會非常的開心,因為可以吃到各種芋頭料理,熱 ... 於 seawater.com.tw -

#39.[習作] 金門味蚵仔肉醬乾麵線 - AMYKAKU - 痞客邦

6. 將燙熟的青蚵瀝乾到入大碗/淺鍋,加入一大匙辣豆瓣醬後,和其他配料一起拌勻,最後倒在盛盤好的麵線上即可。 [心得] 這道料理完全憑想像做出來:P 剛 ... 於 amykaku.pixnet.net -

#40.【遊記】金戰金讚!金門土產大集合麵線、貢糖、牛肉乾、一條根

因為牛肉料理聞名獲得許多顧客的肯定,進而發展出了方便攜帶的牛肉產品, 沒嚐過高粱酒牛肉乾的朋友一定要來試試喔! 接下來這家可是大 ... 於 zineblog.com.tw -

#41.簡單上桌﹞懷念傳統味‧麻油麵線

今天用的是金門伴手禮的老字號馬家麵線, ... 聽說在金門馬家麵線前常停了一台又一台的遊覽車, ... 如果有機會可以多做一些料理上的變化,倒是很好發揮的食材。 於 dishfirst.pixnet.net -

#42.金門美食推薦模範街必吃巧味香蚵仔麵線炸魚捲肉羹麵 - 小妞的 ...

金門 美食推薦模範街必吃巧味香蚵仔麵線炸魚捲肉羹麵【巧味香】 地址:金門縣金城鎮莒光路一段39號電話:08 232 7652 蚵仔麵線是現煮的一整碗滿滿的鮮 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#43.金門之旅**巧味香蚵仔麵線@ 金門金城市區— 金門特色小吃第 ...

抵達金門後第一站的特色小吃因為我最想必嚐的蚵嗲尚未營業只好先從具有金門特色也最常見的石蚵料理嚐起飽餐之後在老街穿梭中還意外發現了縣立古蹟金門鎮總 ... 於 www.foodytw.com -

#44.【金門美食】海蚵麵線@ 美人魚之屋 - 痞客邦

實在是~~海蚵的鮮甜真誘人。 這次的快遞,當然包括「海蚵」!! 魚媽就來介紹這一道「金門海蚵麵線」的料理。 作法: 1.海蚵先水洗約3次,直至海蚵中的細沙或小雜質變乾淨 (也 ... 於 fishtsai1020.pixnet.net -

#45.料理美食| MAJA馬家麵線

麻油虱目魚麵線. 蚵仔麵線. 麻油雞麵線. 紅燒牛肉麵線. 酸辣麵線. 肉燥乾拌麵線. 馬家麵線有限公司. 總廠:金門縣金寧鄉伯玉路二段159號 於 www.majanoodles.com.tw -

#46.【金戰金讚】馬家麵線 - Tiger's Blog

... 馬家麵線。△馬家麵線是以傳統手工製麵技術,引用金門純淨水質,配合當地獨特. ... 麵線口味有多種選擇,麵線料理十分簡單,水開30秒, 撈起拌入馬家特製的醬料, ... 於 tigerblog.pixnet.net -

#47.【金拌麵】金門獨家私房麻油口味麵線 - 食尚玩家購物

認識金門,從”金拌麵”開始堅持手工日曬風乾,【獨家金門麵線】 搭配特級嚴選【 私房麻油】,獻給愛品味的您。 簡單的美味,不簡單的心意。 於 supertaste-shop.tvbs.com.tw -

#48.金門蚵仔麵線 - 小叮的隨想札記

金門 的蚵仔麵線是不勾芡. , 這樣蚵仔的鮮甜、蔬菜的清香、油蔥的香氣才不會被掩蓋住。 ... 作法: 1.備上一鍋高湯,放入薑片煮開。 2.將蚵仔洗淨後瀝乾。 3.把肉絲、 ... 於 augest0820.pixnet.net -

#49.金門蚵仔麵線

金門 四面環海且水源無汙染,所生產ㄉ石蚵鮮美多汁,. 不僅可生吃,也可作成具有地方特色ㄉ料理,. 例如:蚵仔麵線、蚵仔煎、蚵仔湯、蚵仔酥,蚵嗲....... 金門ㄉ蚵仔麵 ... 於 mia9666.pixnet.net -

#50.金門之旅-- 馬家麵線&金門酒廠 - 薇菈61號幸福

金門 馬家麵線麵線是金門一項傳之久遠的傳統食物,尤以馬家麵線最知名 ... 馬家麵線採天然曝曬,故以較易風乾的細麵線為主,而且口味有六種,麵線料理 ... 於 scdscdscdscd.pixnet.net -

#51.【金門名產伴手禮】一來順椒麻拌麵、麵線 - 女子的休假計劃

一來順的麵條跟麵線堅持純淨手工古法製作、天然日晒而成,淋上特製椒 ... 【金門名產伴手禮】一來順椒麻拌麵、麵線,素食者也可吃的料理/金門特產推薦. 於 www.girlslifeplan.com -

#52.金門麵線料理 :: 新北市美食網

金門麵線料理 | 新北市美食網 ... 廟口的麵線一直讓人回味無窮,位於樹林千歲廟旁的古早味蚵仔麵線,已開店35年,很多小朋友跟著爸爸媽媽從小吃到大,濃郁的麵. 於 ntcf.iwiki.tw -

#53.金門麵線哪裡買

陳專業大腸蚵仔麵線 非麵攤或在巷弄裡計算舖頭成本當然也較高,因生意好當然很是新鮮大腸頭滷得適中真是值得推薦的專業級麵線是中式料理類的麵食點心,地點不佳沒關係,口味 ... 於 www.yamab2b.com -

#54.主婦們的煩惱有解方啦!煮出不糊又不過鹹的美味麵線很簡單

傳統麵線含有一定的鹽份,吃起來要不過鹹,一定先得燙過或洗過,把鹹份過掉;麵線也含有太白粉,要煮得不糊,那煮麵線的水量一定要夠。 於 www.storm.mg -

#55.金門麵線料理,大家都在找解答 訂房優惠報報

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · [金門高梁飄香料理]酒香魚排麵線by 牛小萍| 金門麵線料理 · 【金門高粱飄香料理】酒蛋麵線by patty | 金門麵線料理 · 料理美食| 金門麵線料理. 於 twagoda.com -

#56.麵線控快來!名人推薦銅板美食「巧味香」不單美味還俗擱大碗

在金門很容易就能找到保存良好的傳統美食,像是廣東粥、蚵爹、石蚵麵線...等,都是非常到位的古早味料理。而「巧味香」,更是從民國76年到現在味道不 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#57.金拌麵-金門麵線(私房麻油/特製椒麻/經典油蔥)x2袋(4包/袋 ...

認識金門,從金拌麵開始 手工日曬風乾的金門麵線 搭配特製私房麻油、特製椒麻、經典油蔥口味 簡單的美味,不簡單的心意. 日本代購商品:. 競標倒數. 於 24h.pchome.com.tw -

#58.【嚴選】純正金門手摺白麵線/ 600G | 露天拍賣

有鑑於台灣本島對金門麵線的需求,所以在台灣設廠,使用高級不漂白的麵粉,不含防腐劑,製作傳統金門手工麵線。 金門麵線是麵線中的翹楚,好吃的麵線Q彈有勁,麵線顏色 ... 於 www.ruten.com.tw -

#59.【金門】金門特產買透透Part I‧肉乾+麵線 - Irene's 食旅.時旅

先來說說高坑的歷史,民國63年由第一代老闆的祖父開始經營高坑牛肉麵攤, 到民國76年創始人陳雅商先生開始接管家中生意,努力研發中式牛肉料理,高坑牛肉 ... 於 ireneslife.com -

#60.金門麵線香Q、口感細緻@ 分享部落 - 馬達減速機

麵線料理 十分簡單,將水煮沸後,加入麵線開30秒,撈起之後加入我們特製的醬料,就是一道令人食指大動的乾拌麵線。而我們也從諸多廠商中,嚴選了以下四家廠商:「聖祖麵線」 ... 於 just55532.pixnet.net -

#61.金門麵線 - 生活市集

還在一一幫金門麵線比價嗎?生活市集給您全台線上最優惠的金門麵線,快速到貨、買貴包退,輕鬆省更多. ... 【鹿港麵線】獨家專門手工麵線傳統優良配方創意美食的料理. 於 www.buy123.com.tw -

#62.金門伴手禮一次買齊!金門貢糖、牛肉乾、麵線 - 蘋果話日常

金門 很有名氣的翟家高粱酸白菜,不論煮火鍋或是搭金門麵線都不錯,就看自己如何展現料理功夫。 2021 07 04 183133 - 熱血開團|一箱重達五公斤,. 於 apoarea.tw -

#63.標記小吃店~金門麵線手工蛋餅!在地人也愛吃的早餐店

金門 《標記小吃店》也是到金門旅遊必吃美食,搜尋金門早餐都會看到推薦,招牌蛋餅和金門麵線是我這次的重點,本來還想吃什錦麵和廣東粥,但這間是我們 ... 於 www.mecocute.com -

#64.好吃的金門鬍鬚伯麵線 - 四口之家

回到家後依照小姐教的方法做乾拌麵,下麵條2.5分鐘瀝乾入碗,放入酌量的蒜蓉豆瓣醬及精緻香菇油蔥醬拌一拌就OK啦。全程只花5分鐘的時間,真的是很EASY的一道中華麵食料理。 於 sa01ndy.pixnet.net -

#65.【金拌麵】金門麵線系列(4包/袋) - momo購物網

推薦【金拌麵】金門麵線系列(4包/袋), 手工日曬風乾的金門麵線,搭配特製私房口味,簡單的美味,不簡單的心意momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#66.《金門麵線》食譜與做法 - 愛料理

愛料理「金門麵線」17篇。有最新的《♡麻油蛋麵線♡》,以及《炒金門麵線》、《海蚵紅麵線》、《櫻花蝦絲瓜麵線》。也有麵線、炒麵線、金門麵線、麻油蛋、紅麵線、蚵仔 ... 於 icook.tw -

#67.金道地小吃店-蚵仔面線(金城) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

金門 的麵線和台灣的不一樣,蚵仔是石蚵跟台灣也不一樣,比較小而紮實,加上腸子和米血,吃起來很特別也很好吃,這種口味只有金門才有。 > 造訪日期: 2020年6月. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#68.十大必吃美食 - 金門觀光旅遊網

石蚵料理. 金門的石蚵因漲退潮、在石柱上自然生長的緣故,體型較小,肉質緊實鮮甜濃郁,不帶一絲腥味,更可直接生吃,不論是做成蚵嗲、蚵仔麵線、蚵仔炒麵、海蚵煎蛋, ... 於 kinmen.travel -

#69.蚵仔麵線___金門麵線 - e120776751的部落格

從金門買了許多好吃的麵線~ 在金門旅遊時愛上了金門鮮甜的蚵仔麵線,做法、材料簡單,尤其是"金門麵線" 跟台灣的麵線不同,麵線不鹹也不怕煮糊了,真是好吃又方便料理. 於 e120776751.pixnet.net -

#70.【金門】料理- 115 篇食譜與家常做法- Cookpad

金門料理 怎麼做才好吃?這裡有115 篇超簡單家常食譜通通免費看!包括:金沙蔥蒜香酥雞—黃景龍師傅獨門料理, 良金牧場金門高梁半筋半肉, 金門麵線餛飩湯, 松阪豬金門麵 ... 於 cookpad.com -

#71.標籤: 金門麵線 - Amanda生活美食料理

金門麵線 -標籤文章彙整。 ... 油蔥酥,湯麵線料理,石頭麵線,虱目魚,. 虱目魚湯麵線-台菜美味家常餐,最近懶散的我實在無力煮三菜一湯,買了虱目魚幫愛 ... 於 www.amanda326.com -

#72.不是來自金門的金門煎麵線 - Mobile01

外帶也行,漂亮好吃。 我們賣這麼久未曾遇過客人這麼料理過的。 2018-09-12 11:08 發佈. 於 www.mobile01.com -

#73.小金門烈嶼鄉.三天兩夜旅遊趣.絕美上林海灘美景.嘗手工麵 ...

金門 烈嶼鄉上林海灘第一次的跳島之旅就奉獻給小金門了,首次搭機跟租歐都賣搭船到烈嶼鄉趴趴走耶~ ... 店家推薦手工拉麵跟獨家製作的蔡師傅麵線料理。 於 www.localguidesconnect.com -

#74.金門手工日曬原味麵線300g - 天和鮮物

商品品名:金門手工日曬原味麵線 商品規格:300g/包 商品重(容)量:300g 內容物名稱(成分):麵粉、鹽、水 食品添加物 ... 麵條細麵乾麵條海風味澎湖道地 料理麵食 ... 於 shop.thofood.com -

#75.金戰!金讚! 香Q好吃的金門麵線-美食

與台灣麵線最大的不同處,金門的麵線都會附上醬汁耶,真是方便, ... 研發出了許多搭配麵線的醬料,購買回家後就能自己簡單的料理出一碗好吃的麵線。 於 tp.news.tnn.tw -

#76.金門伴手禮一次買齊!金門貢糖、牛肉乾、麵線、翟家高粱酸白菜

金門 很有名氣的翟家高粱酸白菜,不論煮火鍋或是搭金門麵線都不錯,就看自己如何展現料理功夫。 於 cotton.pink -

#77.《團購美食》金門聖祖上古厝手工麵線--海菜/七束裝(5包)/人氣 ...

你願意讓這張圖裡面的東西,在你的人生當中陪伴著你嗎? 手工製程,韌性十足金門聖祖上古厝手工麵線--海菜/七束裝(5包) 吃起來細緻、Q柔沒有鹹味口味與 ... 於 sinya690627.pixnet.net -

#78.金水黃魚煨麵線承襲奶奶的老手藝- 金門款款行 - 微笑台灣

金門 東部的台灣海峽海水清徹,黃魚遠近馳名,想吃到CP 值高的黃魚小吃,就得到水頭兜一圈。 就在得月樓旁,金水食堂的黃魚麵線一端上來就讓人心跳加速,麵線在乳白色的湯裡 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#79.料理食譜》苦茶油拌麵線。超級簡單又好吃!0失敗苦茶油料理

苦茶油在營養學界有「植物黃金」的美譽,營養成分豐富也被譽為「東方橄欖油」,煎、炒、煮、炸、涼拌皆適合。最最最簡單的苦茶油料理就是苦茶油拌麵線 ... 於 rabbitfunaround.com -

#80.[達人專欄] 星空愛做菜- 金門蚵仔麵線(っ・ω・)っ - 創作大廳

金門 蚵仔麵線是我每次回到金門都會吃到的家常料理,金門的蚵仔體型相對台灣養殖蚵仔. 於 home.gamer.com.tw -

#81.金門麵線麻油雞 - 康健雜誌

《康健》,最值得信賴的健康生活平台,提供高品質內容、產品、活動與服務。實踐及探索健康生活新型態,希望人人都能活得自在、活得愉快、活得健康。 於 m.commonhealth.com.tw -

#82.調理包麵線金門麵線 - 松果購物

松果購物給您全台線上最優惠的調理包麵線金門麵線,快速到貨、買貴包退,輕鬆省更多! ... 【鹿港麵線】獨家專門手工麵線傳統優良配方創意美食的料理. 於 www.pcone.com.tw -

#83.金拌麵】私房麻油麵線4包/袋金門指定伴手禮 - 博客來

商品簡介:認識金門,從金拌麵開始手工日曬風乾的金門麵線搭配私房麻油口味簡單的美味,不簡單的心意商品介紹:產品內容物與規格說明/保固資訊:規格:4包/袋產地:台灣 ... 於 www.books.com.tw -

#84.阿江師金門手作日曬麵線(經典原味) - 好好集

而為了紀念與傳承阿江師對美味料理的堅持,其子女進而創立品牌,並堅持金門當地生產製作,保留最樸實純粹的原汁原味。 金門手作日曬麵線(經典原味) ... 於 www.ggds.com.tw -

#85.酒香麻油白帶魚麵線 - 金門酒廠

製作時記得在魚身用刀劃下一道一道的平行刀紋,可以讓充滿酒香的麻油湯汁更容易入味,而且能讓湯汁更加清澈,能褪托出金門高粱酒入湯的清澈、純淨食材,也能添加料理美食的 ... 於 www.kkl.com.tw -

#86.一來順-小套房料理全球評比獲得五顆星的椒麻拌麵

煮麵線更方便啦~只需要水滾煮個30秒就可以撈起麵線上桌囉! 金門特產宅配 椒麻醬均勻的環繞著麵線,每一口都是滿滿的香氣。 兩塊麵線的 ... 於 lisajourney.com -

#87.有味道!文化園區博物館擀出《金門麵線文化展》 - Yahoo奇摩 ...

掀起金沙商街故事傳承老店飄香憶往【記者舒遠/金門報導】 金門文化園區管理… 閱讀全文. 於 tw.news.yahoo.com -

#88.【金門景點】大方鬍鬚伯麵線| 金門伴手禮 - 旅遊休閒樂活趣

金門 旅遊,金門麵線是必吃必買物品,其中大方鬍鬚伯麵線也是著名店家到大方鬍鬚伯麵線購物, ... 大方鬍鬚伯麵線買回家的麵線料理十分簡單,水開後煮30秒, ... 於 tyjls4851.pixnet.net -

#89.金門世貿商行–麵線

金門 世貿高粱酒經銷商堅持只帶給消費者的金門名特產,歡迎公司行號團購高梁酒、良 ... 麵線料理十分簡單,將水煮沸後,加入麵線開30秒,撈起之後加入我們特製的醬料, ... 於 goods.uul.tw -

#90.板橋區】金門街麵線 板橋在地人推薦,料多味美,CP值高到爆 ...

在北部,之前還沒吃到讓我覺得非常心動的麵線,但這間靠近浮洲橋,位在板橋金門街的麵線卻讓我一吃就愛上!&##128525; 「金門街麵線」低調又沒招牌,生意卻是好得不得了 ... 於 cheer198.pixnet.net -

#91.香積料理- 金門麵線湯&金門炒泡麵&相招來吃素-楊勝元

作法: 1.金針打結;絲瓜切小塊備用。 2.起油鍋,爆香薑絲,放入花生、金針和適量的水,煮滾後放入麵線和各一匙的鹽、胡椒粉、香菇粉。 3.最後放入絲瓜煮 ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#92.金門一來順麵線原味(全素) | 棉花田購物網

退回商品必須是完整包裝(包含商品、附件、內外包裝、隨機文件、贈品等)。另根據「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第2條第一項:「易於腐敗、保存期限較短或解約時 ... 於 www.healthyfood.com.tw -

#93.金門山外美食》爸氣小么雞!!霸氣麵線.滿滿澎湃海鮮料!大推鹹水 ...

到爸氣吃麵線、油飯還有鹹水雞啊~爸氣小么雞就在山外金湖鎮的公有零售市場內,附近就是 ... 但我其實是個油飯咖~~~米糕、粽子這類糯米料理我都好愛! 於 clairetila.com -

#94.新竹大遠百金門展.不用到金門就可以買到牛肉乾.貢糖.馬家麵線 ...

貢糖.馬家麵線.金門紀念版高梁.川島烤魷魚又來一次手滑了!–踢小米生活. 新竹美食 ... 於 timmyblog.cc -

#95.瓊林宴有一道特別料理:麵線盤麵線手工製作_大火蒸陽光曝曬...

瓊林宴有一道特別料理:麵線盤麵線手工製作_大火蒸陽光曝曬煮的時後加上金門石蚵。拌上豬肉罐頭。口感Q彈。 只有在吃頭的時候才能品嚐到的特色佳餚, 一直覺得是值得 ... 於 www.facebook.com